Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Научный коммунизм и Первый Интернационал

Спасибо @AgentS за донат, отправленный в поддержку моего блога!

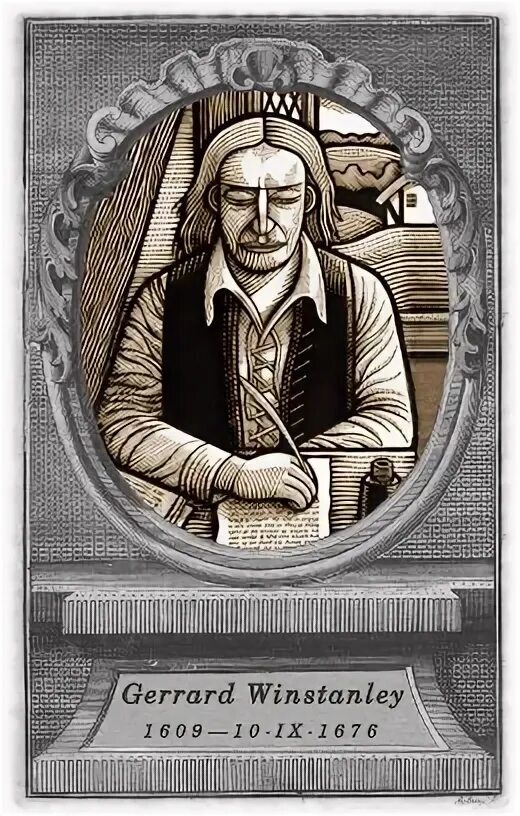

Джеррард Уинстенли родился в 1609 году в семье английского торговца шёлка и бархата Эдуарда Уинстенли. Пойдя по стопам отца, Джеррад и сам стал мелким торговцем в Лондоне, однако в 40-е годы разорился и пошел батрачить в сельскую местность графства Сарри. Тяжелый труд и жизнь бок о бок с другими крестьянами, едва сводившими концы с концами, породили в голове Уинстенли революционные мысли о том, как должно выглядеть идеальное общество будущего, которые он впоследствии изложил в своих памфлетах "Новый закон справедливости" и "Закон свободы". "Новым законом справедливости" Уинстенли назвал бесклассовое общество, не знающее частной собственности, денег, купли-продажи, работы по найму имущих и неимущих. В "Законе свободы" он представил проект конституции, которая могла бы установить справедливое общественное устройство и которая содержала следующие пункты: Земля общая. В промышленности господствует домашнее производство. Распределение товаров происходит при помощи общественных магазинов. Обучение и труд всеобщи и обязательны. Золото и серебро идут только на производство утвари. Центральная власть находится в руках парламента, а местная в руках различных должностных лиц.

Почти сразу же Уинстенли предпринял попытку осуществить свои идеи на практике. Весной 1649 года он и несколько десятков его единомышленников начали совместную обработку пустошей на холме святого Георгия близ города Кобэм и попытались построить на этой земле своего рода коммунитическую колонию для коллективного труда и общежития. Вскоре они стали активно пропагандировать среди местной бедноты идею, что "земля - это общая сокровищница для всех детей ее" и призывали всех крестьян присоединиться к их коммунне, распевая в том числе песню, содержащую строчку - "Бедняк будет носить корону!" Вскоре подобные колонии появились в графствах Бэкингем, Кент, Глостер, Нортгемптон и других, что сильно насторожило местных землевладельцев, которые усмотрели в действиях диггеров (копатели), как вскоре прозвали последователей Уинстенли, посягательство на коренные устои существовавшего порядка. Ленлорды направили жалобу в английское правительство с воззванием немедленно разогнать столь "опасный элемент". Лорд-протектор Англии Оливер Кромвель (о его приходе к власти, можно почитать здесь Мир на пути к Первой мировой войне. Буржуазные революции ) согласился с опасностью, исходившей от диггеров, и приказал своим солдатам разогнать незаконные коммуны. Так как диггеры придерживались религиозных воззрений и считали, что против власти нельзя действовать оружием, надеясь победить ее "любовью и христианским духом", они безропотно сходили со своих земель и переходили на другие, однако и там снова и снова подвергались гонениям со стороны английских властей, что, в конце концов, в 1651 году привело к их окончательному подавлению. Несмотря на провал своих начинаний, движение диггеров дало первый в истории Нового времени опыт построения коммунистических общин, а идеи Уинстенли послужили основной для будущих работ многих видных социалистов.

По мере крушения в странах Европы феодального строя и их перехода к капитализму, при котором рабочие стали подвергаться чудовищной эксплуатации (с развитием промышленности протяженность рабочего дня могла достигать 16 часов в сутки при одном выходном в неделю) , идеи коммунизма все больше захватывали умы простого народа, а апофеозом этих идей стал Марксизм.

Карл Маркс родился 5 мая 1818 года в немецком городе Трир в семье адвоката Генриха Маркса. В 1836 году Карл стал студентом Берлинского университета, в котором проникся трудами немецкого философа Георга Гегеля, утверждавшего, что "целью и обещанием истории является отрицание всяких ограничений человеческой свободы и что Свобода и Разум являются движущими силами истории". В 1841 году Марксу была присуждена степень доктора философии за диссертацию об античных философах Демокрите и Эпикуре, в которой, среди прочего, он пришел к выводу о земном происхождении религии и отстаивал независимость научной мысли от религиозных догм. В 1842 года Маркс стал редактором "Рейнской газеты", основанной оппозиционной буржуазией в Кельне, и с ее страниц повел атаку на сословно-феодальный строй германских государств, а также на цензуру, душившую либеральную печать. В результате Прусское правительство, опасаясь столь резких речей Маркса, весной 1843 года приняло решение закрыть "Рейнскую газету". В дальнейшем Маркс из-за угрозы ареста был вынужден эмигрировать в Париж, где продолжил публиковать свои труды. В своих работах Маркс, в противовес буржуазным экономистам, исходившим из незыблемости частной собственности, доказывал неизбежность ее ликвидации путем революционного коммунистического переустройства общества, которое "положит конец обесчеловечению работника, отчуждению труда и всякому отчуждению вообще". При этом Маркс выступал с критикой примитивных представлений о коммунистическом строе как о некоем царстве уравнительности и ограничения потребностей. Коммунизм, разъяснял Маркс, — это построенное на подлинно гуманистических принципах общество, обеспечивающее своим членам широкий доступ к материальным благам и духовным богатствам. Там же, в Париже, Маркс совместно со своим другом Арнольдом Руге выпустил номер журнала "Немецко-французский ежегодник", на страницах которого среди прочих оказались статьи Фридриха Энгельса.

Как и Маркс, Энгельс был уроженцем Рейнской провинции Пруссии. Он родился 28 ноября 1820 г. в Бармене, в семье текстильного фабриканта. Отец Фридриха хотел, чтобы сын пошел по его стопам, и в 1837 г. устроил его на работу в свою торговую контору, однако помыслы юноши были обращены отнюдь не к коммерции. Как и Маркс, Энгельс также пропитался идеями Гегеля и уже с 18 лет стал принимать активное участие в общественной жизни в качестве публициста, выступая в местных газетах с яростной критикой существующего строя. В конце 1842 года Энгельс отправился в Англию, где ему предстояла работа в конторе манчестерской фабрики, совладельцем которой был его отец. Пребывание в стране победившего капитализма, где он мог своими глазами увидеть все ужасы безжалостной эксплуатации рабочих со стороны крупных промышленников, окончательно убедили Энгельса в том, что коммунизм это единственный справедливый путь для развития общества. В Журнале "Немецко-французский ежегодник" Энгельс опубликовал статью "Наброски к критике политической экономии", в которой призвал упразднить частную собственность. Эта работа произвела сильное впечатление на Маркса, и он немедленно вступил в переписку с Энгельсом. В конце августа 1844 года Энгельс приехал Париж и уже лично встретился с Марксом. Они пробыли вместе десять дней, в течении которых ежедневно убеждались, что их взгляды полностью совпадают. Данная встреча послужила началом дружбы и тесного сотрудничества Маркса и Энгельса.

В январе 1845 года французские власти, побуждаемые прусским правительством, издали распоряжение о высылке Карла Маркса из страны, в результате чего тот был вынужден переселиться в Брюссель, куда вскоре из Германии переехал и Энгельс. Там в начале 1846 года два товарища основали Коммунистический корреспондентский комитет с целью распространения коммунистических идей по Европе. Вскоре по этому образцу были созданы корреспондентские комитеты в Париже и Лондоне, Силезии, Вестфалии и Рейнской провинции.

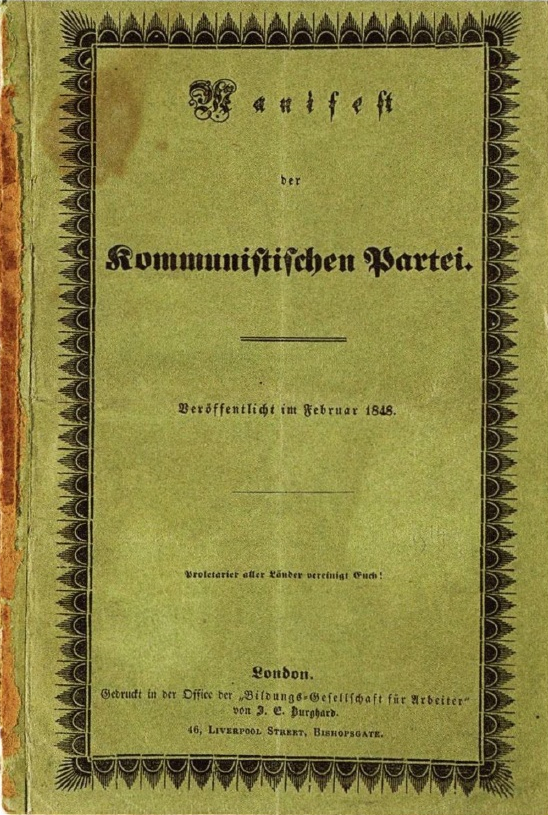

Весной 1847 года Маркс и Энгельс примкнули к тайному обществу "Союз справедливых", которое было организованно немецкими эмигрантами еще в 1836 году и выступало за социальную революцию, проводимую в соответствии с христианскими религиозно-уравнительскими принципами. Девизом данной организации были слова - "Все люди - братья", а её стратегической целью было "утверждение на Земле Царства Божия, основанного на идеалах любви к ближнему, равенству и правосудию". Под влиянием Маркса и Энгельса "Союз справедливых" был преобразован в "Союз коммунистов", а 21 февраля 1848 года при их соавторстве был издан "Манифест коммунистической партии", ставший первым программным документом научного коммунизма.

В своем "Манифесте" Маркс и Энгельс показали закономерную смену социальных структур, обусловленную переходом от одного способа производства к другому, возникновение и развитие капитализма, а также роль буржуазии на различных этапах истории и ее постепенное превращение из прогрессивного класса, покончившего с феодальным строем и способствовавшего бурному росту производства, в консервативную силу, препятствующую для дальнейшего социального прогресса. В "Манифесте" подчеркивалось, что "капитализм породил современный пролетариат - ту общественную силу, которая призвана его опрокинуть. В ходе борьбы против буржуазии пролетариат, растущий и крепнущий по мере концентрации на крупных предприятиях, последовательно достигает все большей организованности и сознательности. На определенной ступени эта борьба должна перерасти в открытую революцию. Первым ее шагом является превращение пролетариата в господствующий класс! "

В такой форме в "Манифесте" была выражена идея диктатуры пролетариата, по мнению Маркса и Энгельса, — самой демократической власти, устанавливаемой в интересах большинства народа и опирающейся на это большинство. "Свое политическое господство рабочий класс устанавливает не на вечные времена, а лишь на период, необходимый для создания основ нового общества. "

Непреложным условием победы рабочего класса Маркс и Энгельс считали завоевание им политической власти и использование ее для концентрации в своих руках средств производства, замены капиталистической частной собственности общественной, а также развития производительных сил, необходимого для перехода к бесклассовому коммунистическому обществу. Коммунистическая революция, отмечалось в "Манифесте", навсегда покончит со всяким социальным, политическим и национальным гнетом, с антагонизмом между нациями, а следовательно, и с войнами. Будет достигнут расцвет материального производства в интересах полного удовлетворения потребностей членов общества, уничтожены противоположности между физическим и умственным трудом, между городом и деревней, обеспечены действительные права и свободы личности, приведенные в "гармоничное соответствие с коллективными интересами всего общества - братской ассоциации, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех".

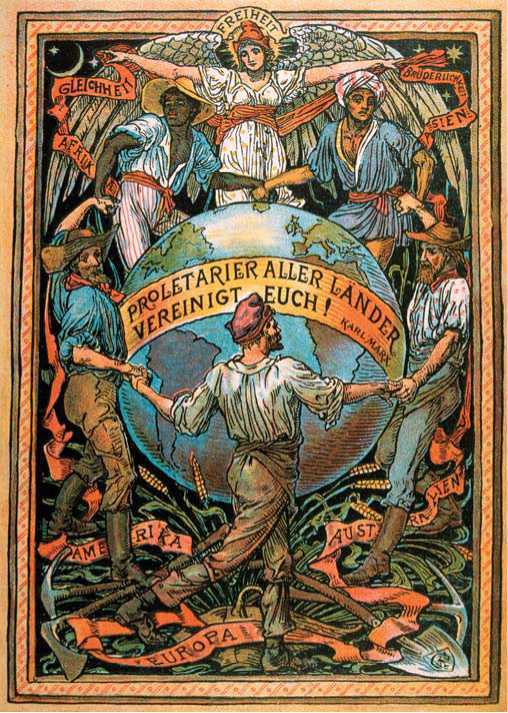

Также в "Манифесте" были изложены идеи пролетарского интернационализма. Соединение усилий рабочего класса разных стран, международная пролетарская солидарность рассматривались в нем как "одно из первых условий освобождения пролетариата от капиталистического гнета". Свое произведение Маркс и Энгельс закончили призывом: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"

В феврале 1848 года во Франции разгорелась революция, в результате которой французскому народу удалось свергнуть в своей стране монархию и провозгласить республику ( Франко-прусская война: Наполеон III VS Отто фон Бисмарк ). Вдохновлённые этими событиями жители разрозненных немецких государств также вышли на улицы с требованиями свободы, равенства и политических реформ, включающих в себя свободу печати, введения суда присяжных, отмены цензуры и созыва общегерманского парламента, который бы представлял интересы всех слоёв населения. Особенно напряжённая ситуация сложилась в Берлине, где революционные настроения достигли своего апогея 18 марта. В этот день на улицах города начались ожесточённые столкновения между горожанами и прусскими войсками. Король Пруссии Фридрих Вильгельм IV, опасаясь дальнейшего кровопролития, был вынужден пойти на уступки, в результате чего в Пруссии установилась конституционная монархия. Маркс и Энгельс не могли оставаться в эмиграции в такой судьбоносный для своей родины момент и в мае 1848 года вернулись в Пруссию, где со страниц вновь открытой "Рейнской газеты" выступали за объединение Германии и призывали рабочий класс к активным действиям. Однако революция в Германских государствах потерпела поражение, и Марксу с Энгельсом вновь пришлось уехать из страны. На этот раз их прибежищем стал Лондон.

В 1857 году по всему миру разразился финансовый кризис, связанный с банкротством крупного американского банка, чей крах привел к панике на фондовом рынке и тотальному обвалу цен на акции, что, в свою очередь, привело к банкротству многих крупных и мелких мировых организаций, а соответственно и к огромной безработице - в Англии 60% промышленных рабочих стали частично или полностью безработными, а те, кто сохранил рабочие места, сильно потерял в зарплате. В таких условиях простой люд все больше пропитывался идеями коммунизма, а также тянулся к идее объедения пролетариев всего мира. Так, стачки лондонских строителей в 1859-1861 годах вызвали солидарность рабочих Германии, Италии и Франции, оказавших английским бастующим не только моральную, но и материальную поддержку. В июле 1863 года в Лондоне состоялся митинг с участием лондонских рабочих, а также делегации рабочих Франции, Германии и других государств в поддержку польского национально-освободительного восстания. На этом митинге его участники приняли решение создать международную рабочую организацию, названную конгрессом Соединённых штатов труда, в которую вошел и Карл Маркс.

28 сентября 1864 года там же, в Лондоне, в Сент-Мартинс-холле, состоялось собрание рабочих Англии, Ирландии, Франции, Германии, Италии и Польши, на котором было принято решение основать Международное Товарищество Рабочих. По просьбе Генерального совета этой новой организации Карл Маркс подготовил Учредительный манифест и Временный устав товарищества, утверждённые 1 ноября того же года. Также Маркс предложил и более благозвучное название организации - Интернационал.

В годы своей работы Интернационал активно поддерживал забастовочное движение, а также оказывал моральную и материальную поддержку национально-освободительных движений в европейских государствах и неустанно вел пропаганду среди простого народа, разоблачая монархические режимы. В 1872 году в Интернационале произошёл раскол, возникший на почве острых разногласий о сути коммунистического общества и пути его достижения между Карлом Марксом и лидером анархистов Михаилом Бакуниным. Бакунин проповедовал немедленное уничтожение существующего государства, в то время как Маркс считал, что полное уничтожение государства возможно только после установления социализма, В конце концов, непримиримость позиций привела к изгнанию анархистов из организации. Раскол Интернационала называют переломным моментом для всего европейского социалистического движения, в результате которого оно разделилось на два крыла - марксистское и анархистское.

В том же 1872 году штаб Первого Интернационала переехал в Нью-Йорк, где в 1876 был распущен на Филадельфийской конференции по той причине, что перед рабочими всех стран встала задача создания социалистических партий в своих странах и потребовалось формирование национальных организаций.

Остаток жизни Маркс посвятил написанию своего монументального труда "Капитал", в котором в очередной раз подверг капитализм критическому анализу. 14 марта 1883 года после продолжительной болезни Карл Маркс скончался в возрасте 64 лет. На его похоронах с речью выступил Фридрих Энгельс, в которой он назвал Маркса величайшим мыслителем современности. После смерти своего товарища Энгельс на протяжении всей оставшейся жизни содержал семью Маркса, а также занимался доработкой и подготовкой к публикации второго и третьего томов "Капитала". В 1894 году у Фридриха Энгельса обнаружили рак пищевода, из-за которого он скончался 5 августа 1895 года на 75-м году жизни.

Ученье Маркса и Энгельса в начале 20-го века получило сильное распространение в европейских странах, а особенно большую роль сыграло в судьбе Российского государства, где в 1905 году вспыхнула революция, одним из руководителей которой был Владимир Ленин.

Продолжение следует.