Об ужасе жеводанских лесов

Драсьте, котаны и котанессы, а сегодня будет история пусть и давних, но всё-таки не очень времён. Хотя как сказать, конечно же.

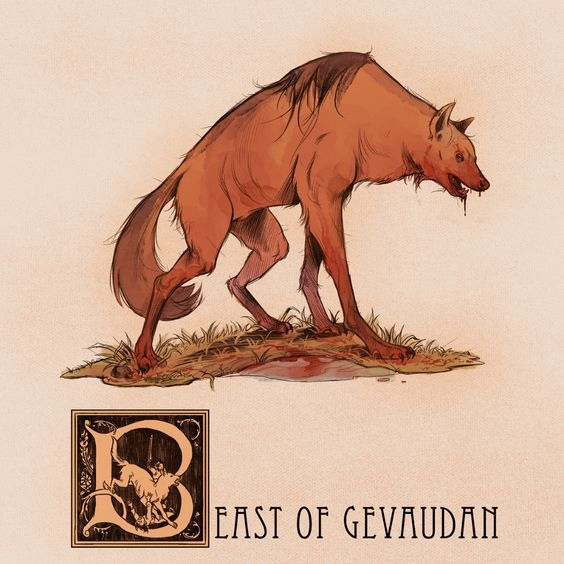

Ну, знаете, это — ужас поселился в лесах Жеводана? Некий зверь, который терроризировал лесистую местность на Юге Франции, нападая на крестьян: в-основном, на женщин и детей, практически полностью игнорируя мужчин. Да-да, самый известный французский волк — Bête du Gévaudan.

Сначала предыстория, для тех, кто подзабыл или не в теме.

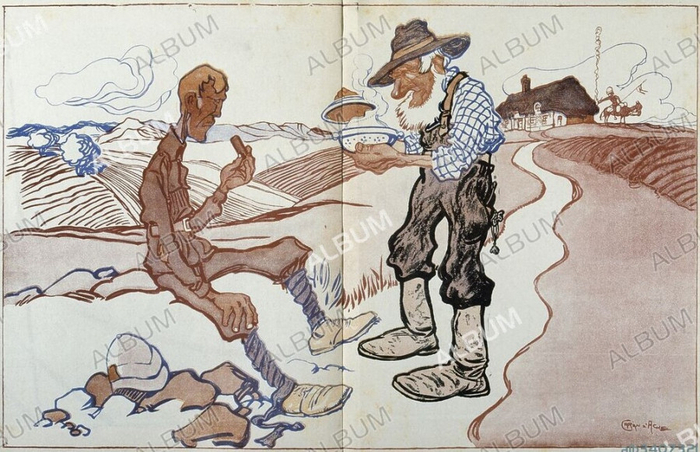

1764 год. Лето. 1 июня. Крестьянка из городка Лангонь мирно пасёт стадо коров в лесу Меркуар, как из чащи появляется волк и целенаправленно атакует именно её, игнорируя и коров, и телят — свою обычную типовую добычу. Этой девушке везёт — быки из её стада понимают, что дело пахнет превентивной сменой пастушки, им такое положение вещей не нравится, а потому решают разобраться с проблемой до наступления критического момента, а потому атакуют и прогоняют дикое животное. Кто ж знал, что этот случай будет лишь одним из нечастых светлых пятен в ближайших трёх годах беспросветного ужаса в этой Французской провинции?

30 июня Зверь настигает свою первую жертву — четырнадцатилетняя Жанна Буле была им растерзана возле деревни Юбак в приходе Сент-Этьен-де-Люгдарес недалеко от Лангоня. Сказать, что никто этой смерти не предал поначалу значения — ничего не сказать. Волков в Жеводане было так много, что трагические встречи людей с ними вовсе не были редкостью. Но уже в августе волк, а нападавший идентифицируется крестьянами именно так, убивает ещё двоих детей. А на следующий месяц настигает уже суммарно пятерых. И вот тут местные жители уже осознали масштаб разворачивающейся драмы — виданное ли дело, чтобы жертвами становились именно целенаправленно несовершеннолетние? Из-за характера нападений начинают расползаться слухи о заведшемся в тех краях оборотне — обычная попытка понятного объяснения непонятному явлению.

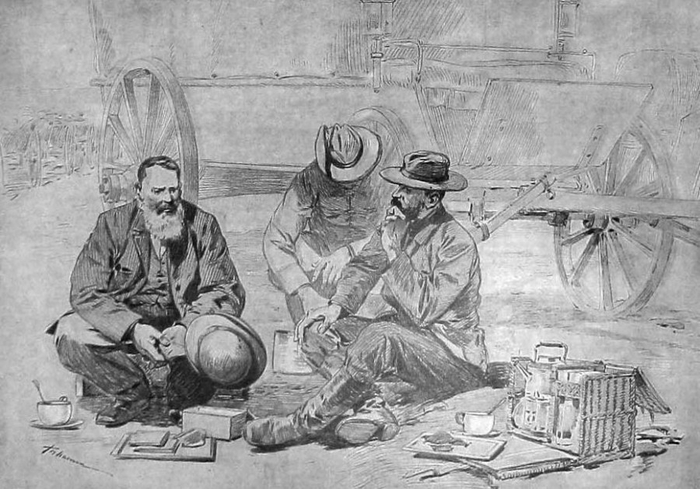

От такого просто так отмахнуться не может уже губернатор Лангедока граф де Монкан, а потому он направляет в провинцию драгун под командованием Жака Дюамеля. Солдаты ведут крестьян на облавы, но кроме трупов почти сотни волков не добиваются ничего — нападения продолжаются.

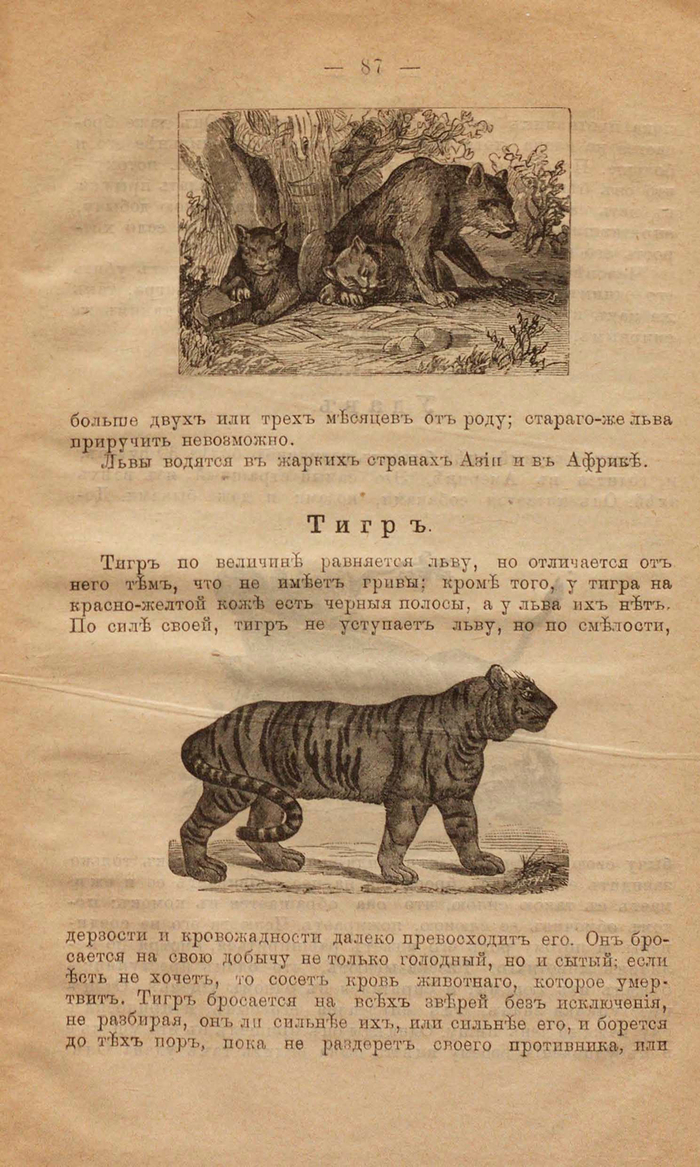

Самого Зверя местные описывали так. Хищник наподобие волка, но размером с корову, с очень широкой грудью, длинным гибким хвостом с кисточкой на конце, как у льва, вытянутой мордой, как у борзой, с небольшими заострёнными ушами и большими, выдающимися из пасти клыками. Шерсть у него желтовато-рыжая, но вдоль хребта на спине у него была необычная полоска тёмной шерсти. Иногда речь шла о крупных тёмных пятнах на спине и боках. Очень экстравагантный волк, не находите? Именно это описание дало почву для множества спекуляций и версий его происхождения, вплоть до того, что некоторые всерьёз считают его криптидом — выжившей саблезубой кошкой или даже эндрюсархусом, плотоядным гигантом из эоцена.

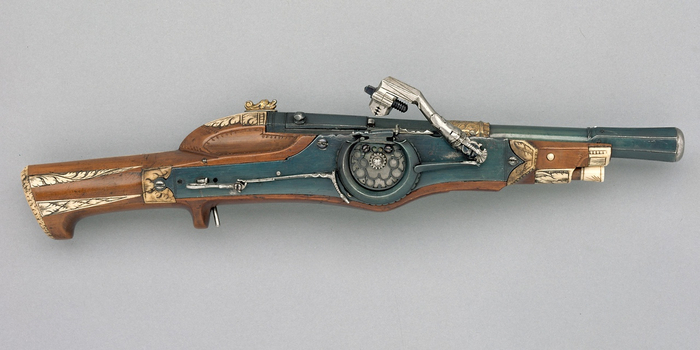

Но так или иначе, в октябре 65го двое охотников натыкаются в лесу на огромного волка, в которого один из мужчин разряжает своё ружьё почти в упор. Животное падает, но тут же вскакивает и бросается наутёк. Тотчас стреляет второй, попадает, вновь укладывая противника на траву. Но тварь эта, словно герой зоохоррора, вновь встаёт и скрывается в густом подлеске. Преследование ничего не даёт, кроме теля погибшего накануне юноши. Однако нападения прекращаются, и жители даже понемногу начинают привыкать к тому, что в лесу стало безопасней, но не тут-то было!

В конце ноября Зверь появляется снова, нападает на старушку и убивает её. Так и наступает 1765 год.

Однако 12 января зверю второй раз крупно не повезло — группа детей, на которую он напал, смогла, используя палки и камни, отбиться от него. И не просто отбиться, но и отбить самого маленького их товарища, которого Зверь успел схватить и поволочь в места не совместимые с жизнью. Он ушёл, но в тот же день, словно бы в отместку, напал и убил мальчика возле другой деревни Жеводана. А дальше буквально раскрутил свой маховик террора — к весне того же года его нападения стали случаться уже через день. 5 апреля даже случилась форменная бойня — он напал на группу из четверых детей и растерзал их всех. Притом это всё происходило уже когда слухи о его деяниях достигли ушей короля Франции и он уже успел направить в Жеводан двух своих охотников: Жана-Шарля-Марка-Антуана д’Энневаля и его сына Жана-Франсуа.

Охотники в течение весны и лета организовали множество облав на волков, но выследить Зверя так и не случилось — он же напротив даже и не думал таиться, продолжая убивать. Нападения случались сразу после или даже в день облав. Естественно, в других местах, в которых охотников в тот момент не оказывалось. Жертвами по-прежнему становились женщины, дети, старики и безоружные мужчины — этот хищник словно бы намеренно выбирал себе жертв, наименее способных к сопротивлению.

В июне 65го по приказу из Версаля д’Энневалей сменил Франсуа-Антуан де Ботерн, носитель королевской аркебузы и Лейтенант Охоты — дело принимало серьёзный оборот уже непосредственно для короля, которому фактически бросало вызов какое-то дикое животное. И вот 20го сентября ему улыбнулась удача: собаки в лесу вблизи аббатства Шаз подняли чрезвычайно крупного волка, которого после недолгой погони всё же удалось застрелить. Он был 80 см в холке, длиной 1,7 м и весил 60 кг. В желудке у него были найдены полосы материи, что позволило идентифицировать его, как людоеда. Народ ликовал. Чучело волка было доставлено в Версаль и предъявлено королю, де Ботерн получил значительное вознаграждение и был прославлен как герой.

А 2 декабря того же года близ Бессер-Сент-Мари Зверь снова напал, на этот раз на двух детей, 14 и 7 лет. Потом через неделю совершил ещё одно нападение — на этот раз тяжело ранил двух женщин около Лашана. В целом, за зиму 1765-66 годов нападения случались реже, чем раньше — всего-то три-четыре раза за месяц, но местным жителям от этого было не легче. Но его разгул был только впереди — весной и летом его атаки снова стали происходить с интервалом в несколько дней. Дело шло к осени, из Версаля старались к этой проблеме не возвращаться, когда случилось ранее невообразимое — 1 ноября, убив 12-летнего Жан-Пьера Олье около деревни Сушер, Зверь просто-напросто пропал на 122 дней из провинции — до весны 1767 года. Что удивительно — никаких крупных охот в тот момент не проводилось, и больших волков добыто не было. Хищник просто растворился в сумрачных лесах Жеводана, будто и не было его никогда.

Но 2 марта он убил мальчика у деревни Понтажу и возобновил свою деятельность, совершив в течение апреля 8 нападений, а в мае — уже 19. И вот только в июне, 19 числа, история с нападениями смогла навсегда завершиться. Жан Шастель, отлив серебряные пули и освятив их в церкви, прикончил огромного волка, который на охоте выскочил на него из чащи. Этим волком и оказался Зверь из Жеводана.

За время своего террора, по официальным данным, он совершил 230 нападений, включая 51 случай увечий и 123 смерти.

И вот тут стоит сказать о тех двух сюжетах, которые довольно интересны во всей этой истории.

Первое — это время действия. Казалось бы, нападение монстров из лесных чащоб — это какие-то древние сюжеты. Ну, а чтобы зверь держал несколько лет округу в страхе — это может случиться максимум в Средневековье. Ну, когда стереотипно у нас люди жили под гнётом пяты феодала, были напрочь религиозно-нетерпимыми, сжигали то и дело ведьм, а иногда в качестве развлечений ходили в Крестовые походы. Ну, знаете эти стереотипы? Но нет же, у нас тут эпоха ровно между Семилетней войной и Французской революцией — вполне себе просвящённое Новое Время. У нас в России в это время уже даже Пётр уже полвека, как успел окно прорубить в Европу — а в самой Европе, фактически в её центре какое-то полумифическое существо держит в страхе целое графство.

Но стереотип о дремучем Средневековье — он в основной своей массе надуман. Новое Время с ускоряющемся техническим прогрессом он для обывателя было намного более страшным, чем куда более спокойные Средние Века. Войны стали масштабнее, разрушения эпичнее, жизнь крестьянская тяжелее, а звери-людоеды — львы из Цаво, леопард из Леопард из Рудрапраяга и тигрица Чампавата жили отнюдь не в эпохи дремучего невежества. А ведь всё логичнее — чем дальше по пути прогресса заходил человек, тем скученней он жил, чем сильнее заходил во владения природы, тем проще было людоедам добывать своих жертв. Вот же они все — в одном месте живут, даже ходить сильно далеко не надо.

Но есть ещё во всей этой истории ещё один сюжет, который не менее интересен — связь Жеводанского Зверя с человеком. Есть вполне весомые основания полагать, что весь этот кровавый разгул — это деятельность маньяка. И нет, это я сейчас не назвал животное человеческим термином. У Жана Шастеля был младший сын, Антуан. В своё время он успел попутешествовать, побывать в плену у берберских пиратов, а по возвращении поселиться в доме на горе Мон-Мушэ, где стал разводить и дрессировать собак. Ну, знаете, человек был нелюдимым, к зверям его тянуло больше. А люди особо не нравились. И с учётом его жизненных перепетий, вполне заслуженно. И вот в какой-то момент, очень может быть, что этому юноше пришла в голову незаурядная мысль — вывести и выдрессировать гибрида волка и собаки для нападения на людей. Почему я об этом говорю? Да потому что с одной стороны есть свидетельства о том, что во время или до нападений рядом со Зверем видели какого-то человека. А с другой помните, что случилось в ноябре 1766 года? Нападения резко прекращаются аж до весны следующего года. А ведь именно тогда лейтенант де Ботерн повстречал в лесу Жана Шастеля вместе с его сыновьями: Пьером и Антуаном. Встреча закончилась перепалкой и Шастели уехали в тюрьму на несколько месяцев, что чудесным образом совпало с прекращением нападений. Какое удачное стечение обстоятельств, не находите? Ну, и плюс сюда же ложатся косвенные улики в виде игнорирования Зверем ловушек, вооружённых мужчин и избрание жертвами лишь детей и женщин говорит либо о сверхъестественном интеллекте самого хищника, либо о человеческой злой воле, которая им руководила.

Настоящей правды мы, конечно же, в этой истории не узнаем. Но сама возможность того, что трёхлетний звериный террор на юге Франции был делом рук человека, который целенаправленно натравливал свирепое животное на беззащитных крестьян, расцвечивает всю историю совершенно новыми красками.