Мифы и факты о космической гонке. Ч.4

Красная луна

Как я уже писал в предыдущей части, в СССР техническая возможность запустить в космос спутник появилась в 1957 году в связи с успешным запуском межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Но практические шаги к этому предпринимались еще с конца 1940-х.

Особенно большая заслуга в этом принадлежит Михаилу Клавдиевичу Тихонравову, которого позже поддержал С.П.Королев, тоже мечтавший о космосе. Идея спутника поначалу не была слишком популярной даже среди ученых, наоборот, встречала много противников. Но Королеву удалось пробить ее, подключив ресурсы Академии наук и лично Мстислава Келдыша.

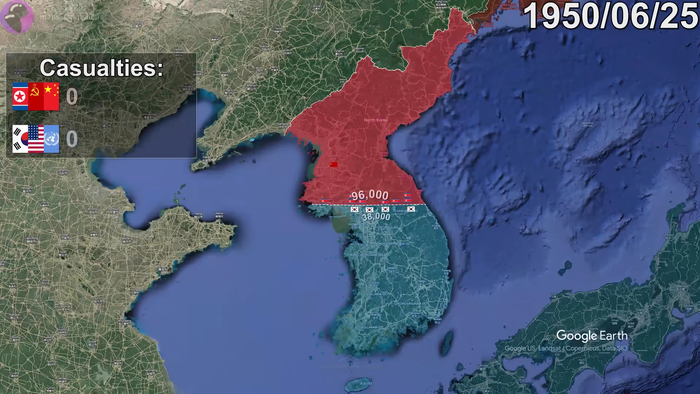

Сергею Павловичу пришлось убеждать Хрущева в том, что работы над спутником ни в коем случае не помешают созданию баллистической ракеты. Делу помогло то, что в 1955 году США заявили, что собираются запустить искусственный спутник Земли (ИСЗ) в Международный геофизический год (МГГ) 1957-1958 годах.

Идея МГГ родилась в начале 50-х на основе уже проходивших ранее международных полярных годов. Тогда сотрудничество ученых разных стран дало очень хорошие результаты.

Как я уже писал в предыдущей части, в начале 1956 года вышло постановление правительства о создании в ближайшем будущем ИСЗ с массой около 1000-1400 килограммов. Около трети этой массы отводилась на разнообразные приборы. Это должна была быть настоящая космическая лаборатория. Проект назывался "объект Д". Литеры А,Б,В были заняты под модификации боеголовки для Р-7, Г обозначала водородную бомбу.

Перед конструкторами встала крайне непростая задача. Общая теория вывода на орбиту была, но расчеты не учитывали трение об атмосферу, пусть и разреженную, ее параметры на высоте, никто не знал, как будет проходить радиосигнал, какими будут температурные условия и еще десятки неизвестных. Все это нужно было предусмотреть.

Группа Тихонравова вела теоретическую работу по будущим спутникам еще с 1950 года. Уже тогда разрабатывались солнечные батареи, возможность возвращения с орбиты, системы ориентации и теплового режима, отрабатывался математический аппарат расчета орбит. Тихонравов с сотрудниками в 1956 году перешел из НИИ-4 в КБ Королева и стал работать непосредственно на него. В основном это были люди молодые, средний возраст 28 лет.

Работа была крайне непростая, аппаратуры было много, кроме нее самой также нужно было решить сложную задачу ее компоновки и живучести, управления и телеметрии. К началу 1957 года стало ясно, что работа затягивается еще на год. Одновременно возникла еще одна проблема, расчетной тяги Р-7 не хватало для выведения на орбиту такого тяжелого спутника. А облегчить не получалось, электронная техника в СССР заметно отставала от американской.

Тогда было решено (то ли Тихонравовым, то ли Королевым) разработать простейший спутник около 50 килограмм, на котором будет только радиопередатчик. Легкость и простота позволяли надеяться запустить его к началу МГГ раньше американцев.

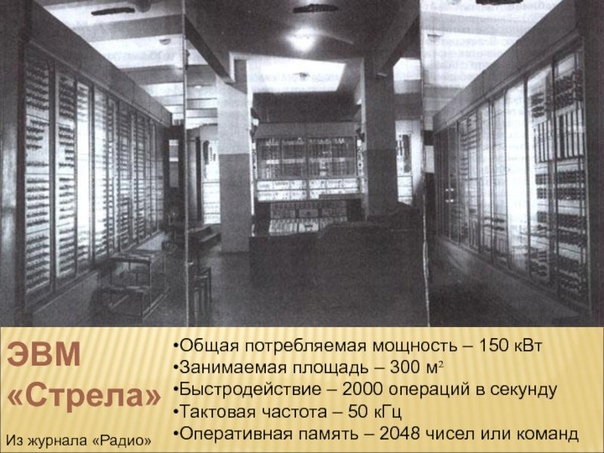

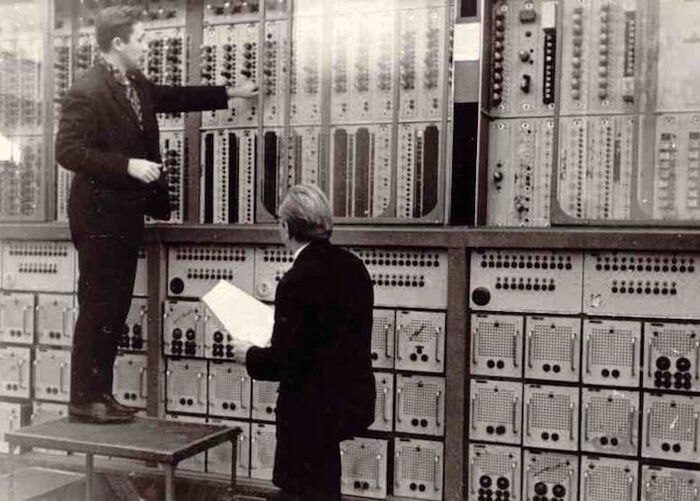

Параллельно, начавшись еще раньше, шел расчет баллистических траекторий будущего спутника. Он оказался очень сложен и не мог быть проведен вручную. Благо, в распоряжении ракетчиков была уже электронно-вычислительная машина первого поколения, “Стрела”.

“Стрела” стала первой серийной ЭВМ в СССР. Была разработана всего за год (1950-51), еще за год освоена в производстве и в 1953 году пошла в серию. Всего было выпущено восемь машин для научных и оборонных задач.

Построена она была на базе 6 тысяч электронных ламп и 2 тысяч диодов, занимала площадь 300 квадратных метров. Память была устроена на магнитной ленте, ввод и вывод на перфокартах. Быстродействие 2000 операций в секунду.

Стрела использовалась для обсчета первой советской водородной бомбы и первого советского (несколько лет и единственного мирового) реактивного пассажирского самолета Ту-104.

Подробнее все здесь: https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/371785/

Тем временем гораздо быстрее шли работы над Р-7, будущей ракетой-носителем спутника. После нескольких неудачных пусков (описываются в части 3) 21 августа была запущена баллистическая ракета, долетевшая до Камчатки. Сразу выяснилась большая проблема: долететь-то, долетела, но боеголовка сгорела при входе в атмосферу. Несмотря на это, ТАСС заявило о том, что у СССР есть межконтинентальная ракета.

Еще несколько пусков показали, что проблему с боеголовкой быстро решить не удастся. Создалась пауза в несколько месяцев, которую можно было использовать под космос. Совет конструкторов решил немного отвлечь правительство от буксующей работы над МБР. Но для Королева это не было отвлекающим маневром, а главным в жизни.

Дальнейшие события в массовом сознании бывают довольно искажены. Часто попадается точка зрения, что запуск во что бы то ни стало первее американцев, пусть даже примитивного спутника, это самодурство Хрущева, или его ближайшего окружения. Ну, или то же самое, но в положительном смысле - Хрущев как энтузиаст космоса давил на ракетчиков.

На самом деле, верхушка СССР тогда довольно смутно понимала значение и перспективы спутников. Это уже потом, когда правительство поймет, какие дивиденды дает космос, оно обеспечит всемерную поддержку. А тогда дали зеленый свет, и на том большое спасибо. Тем более, что проект обещал быть недешевым - в записке в правительство Королев оценивал запуск спутника в 250 миллионов рублей без учета стоимости ракеты-носителя. С другой стороны, ракеты все равно запускать нужно,отлаживать новое оружие, так что, почему бы и нет.

Так что запуск первого спутника был инициативой Королева и других энтузиастов космоса.

Здесь еще стоит учитывать психологический климат эпохи. Когда Хрущев заявлял, что нужно догнать и перегнать Америку, это было не самодурством одного человека, а духом эпохи. Вера в коммунизм не была в 50-60 годы еще подорвана, ее поддерживали миллионы людей и в СССР, и за его пределами. Поддерживалась она и научно-техническим прогрессом, и мощным экономическим ростом. Интеллигенция, в частности, ученые, были захвачены духом соперничества с капиталистами.

Советские ученые были достаточно идеологизированны и политизированны, это было далеко не только следствием пропаганды и соблюдением ритуала, но глубоким духом времени. Этот моральный дух, эту пассионарность трудно уловить, но без нее невозможно объяснить, почему советские ракетчики побеждали, несмотря на часто неблагоприятные условия.

Люди из окружения Королева отмечают, что он часто говорил, что недопустимо, чтобы "американы" нас обогнали. Приоритет страны был для Сергея Павловича глубоко личным делом.

Политические и военные причины необходимости обогнать американцев были многообразны. Престиж первого в космосе это не просто престиж. На международной арене выгодно дружить с более сильными и развитыми, это аксиома. Американцы это прекрасно понимали, поэтому их пропаганда старалась, как могла. Россия - отсталая крестьянская страна, к тому же восстанавливающаяся после войны (американские эксперты давали на это до 50 лет). Будьте с нами, у нас есть печеньки технологии.

Был еще такой аспект. После объявления о запуске советской МБР США просто-напросто не поверили в это, заподозрили блеф. Убедить их в реальности запуска для СССР был в определенной степени вопрос выживания. Спутник это мог сделать крайне наглядно.

Так что советские ученые в запуске спутника были мотивированы больше, чем американские, для которых ИСЗ был скорее вопросом чистой науки. Также у советских было гораздо больше возможностей лоббировать свои интересы в правительстве, о чем я писал ранее.

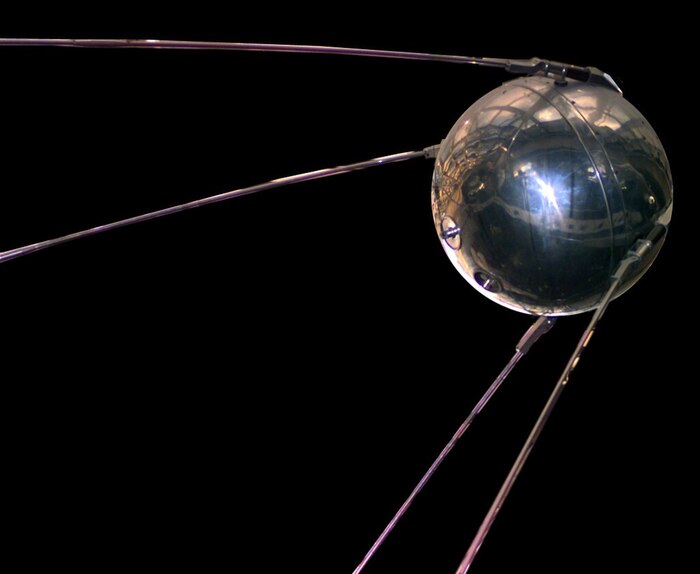

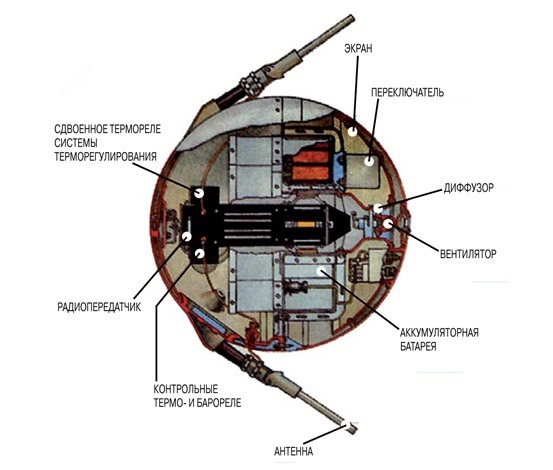

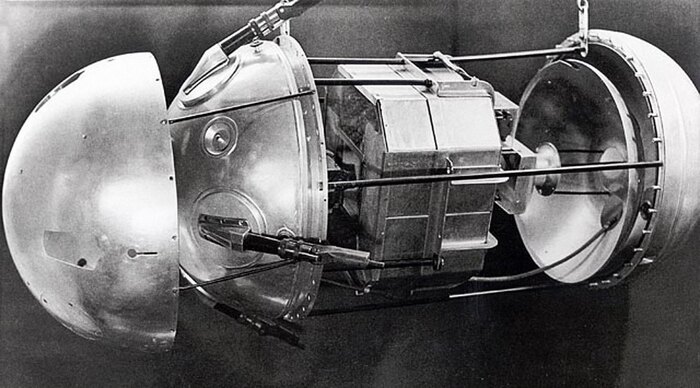

Что за спутник предстояло запустить? Как я уже сказал, он должен был быть простейшим, в документах так и назывался ПС-1, простейший спутник (полностью 8А72-ПС-1). Спутник оснащался радиопередатчиком, антенным устройством, простейшей системой терморегулирования и механизмом связи с носителем.

По форме это был шар диаметром 58 сантиметров из двух половинок из алюминиево-магниевого сплава. Главным в спутнике был радиопередатчик. Его мощность (1 Вт) рассчитывалась так, чтобы сигналы могли получать радиолюбители всего мира. Для государственных приемных станций хватило бы и в 100 раз меньшей мощности. Это было сделано не только в целях пропаганды, но и для облегчения наблюдения за спутником, для более масштабного сбора информации об ионосфере.

Спутник передавал сигналы на частотах 20 и 40 Мгц, что также было выбрано для облегчения приема у радиолюбителей. Звук сигнала был простой телеграфный “бип” продолжительностью 0,4 секунды с такой же паузой. Сигналы спутника были связаны с с баро- и термореле для контроля давления температуры внутри. Спутник весил около 83 килограммов, из них 50 - серебряно-цинковые аккумуляторы (ушло более 10 килограммов серебра). Более подробно на схемах. Всего было изготовлено три простейших спутника, из которых полетел только один.

После очередного “военного” запуска “семерки” 7 сентября 1957 года началась подготовка старта спутника. При заполнени полетного задания произошла небольшая бюрократическая заминка - не знали, что вписать в графу “Цель” (в смысле, мишень). Оставили незаполненной.

2 октября на полигоне (пока не космодроме) Байконур установили ракету и пристыковали спутник. 4 октября пошла подготовка непосредственно к запуску. Ракета заправлена и подготовлена, все документы подписаны. На командном пункте, в бункере собралась толпа людей. Вопреки общим представлениям, конструкторы вовсе не нажимали сами кнопки, это делали офицеры - члены испытательной команды. Они стояли за шестью пультами. Звучали широко знакомые всем команды “Продувка”, “Протяжка”, “Ключ на старт”..

(Пара слов насчет последней команды. Борис Черток пишет, что она осталась еще со времен Фау-2. Немецкие ракетчики так включали электропитание цепи запуска. Черток просил Королева заменить включение и команду, мотивируя это тем, что советские ракеты в своем развитии далеко оторвались от немецких. Военные резко возразили, так как команда давно и прочно утвердилась в уставных документах. Так все и осталось).

Запуск!

Анализ телеметрии потом показал довольно серьезные неполадки. При старте один из двигателей засбоил и автоматическая система могла прервать пуск. Двигатель стал работать как надо буквально в последнюю минуту перед отключением. На 16 секунде отказала система опорожнения баков, что привело к нехватке керосина на конечном отрезке траектории. В результате спутник недобрал 90 км в апогее (высшей точке орбиты). Не выключилась телеметрия, боялись, что она будет заглушать основной сигнал, но по итогу не заглушала.

Тем не менее, на 294 секунде спутник отделился от второй ступени, которая тоже вышла на орбиту. Именно ее, часть ракеты, видели люди в небе, а не сам спутник, который был слишком мал.

И пошел сигнал со спутника. Наблюдения показали, что он вышел на орбиту с минимальным и максимальным расстоянием от Земли в 228 и 947 километров.

Сумели! Все причастные к запуску обнимались, кричали “Ура!”. Но то было удовлетворение от хорошо сделанной работы. Понимание уникальности момента, как вспоминали многие, придет позже.

Первый искусственный спутник Земли совершил около 1400 оборотов вокруг Земли, просуществовал 92 суток и 4 января 1958 г. сгорел в плотных слоях атмосферы, полностью выработав свой ресурс.

Последствия. Радость и паника

Запуск спутника зажёг бы воображение человечества и, вероятно, произвёл бы последствия... сравнимые со взрывом атомной бомбы...

Чтобы представить себе воздействие на мир, достаточно вообразить испуг и восхищение, которые испытывали бы все, если бы не Соединённые Штаты, а другая страна первой успешно запустила спутник.

Отчёт RAND от 2 мая 1946 года

5 октября ТАСС объявило о запуске на весь мир. В СССР восприняли это, конечно, с восторгом. По всей стране прошли спонтанные, никем не организованные демонстрации. В правительство писали множество писем, некоторые из них:

Учительница одной из средних школ писала: – «имею небольшие сбережения, прошу сообщить мне, куда их перевести на создание новых спутников Земли».

– «…изъявляю желание лететь на искусственном спутнике. Рыбцов Василий Васильевич. г. Славянск Донецкой обл.».

– «…мне 19 лет, я готов по комсомольской путевке лететь осваивать космос».

– «главному конструктору спутников Земли. Чув по радио, що вы збыраетесь пускаты в космос ракету и посадыты в нюю собаку. Дуже вас прошу, як що будите ще запускаты ракету, то вызвит мене з колгоспу и посадит в ракету. Я полечу в воздушнее пространство. для наукы и ученых людей я прынесу бильше пользы, чым собака. За вченых людей и науку мени не страшна смерть. Я не хочу, щоб моя смерть булла без геройства.

Я Билодид Иван Пылыпович, маю жинку и трое дитей. Село Береславка Бобринского района, Кировоградской обл. 17.XI.1957 г.».

За границей тоже встретили новость с восхищением. Миллионы людей выходили на улицы, чтобы увидеть в небе звездочку, летящую среди других, неподвижных (советские СМИ передавали временные координаты для разных мест). Миллионы садились за приемники, чтобы услышать “бип-бип”.

В Америке многие были восхищены, один американский миллионер написал в СССР письмо «…в какой банк и какую сумму надо внести, чтобы приобрести билет на право первому полететь в космос? и смогу ли я передать свой билет другому лицу в случае, если по каким-либо причинам не смогу полететь?..»

Но многие встретили спутник со страхом. Разразилась паника, или как еще называют, “спутниковый кризис”.

Вернер фон Браун как раз пришел к будущему министру обороны США:

Фон Браун пришёл, нагруженный диаграммами, проектами, слайдами, а также великолепной закуской, приготовленной супругой по его собственным рецептам. Имея блестящий опыт взаимоотношений с бюрократической машиной, он мог столь же гениально уговорить нужного человека, как и гениально проектировать ракеты. Фон Браун и генерал Медарис ликовали, чувствуя, что им удаётся убедить министра. Но взволнованный крик Гордона Харриса, директора ракетной команды по связи с общественностью, остановил Вернера посреди фразы:

-Доктор фон Браун! Они сделали это!

Все обернулись, чтобы рассмотреть вбежавшего.

- Они сделали что? - потребовал уточнить фон Браун.

- Русские...- Харрис подошёл ближе. - Только что объявили по радио, что русские успешно запустили спутник.

Зал замер в шоке.

...

Фон Браун повернулся к МакЭлрою:

-Мы знали, что они собираются это сделать, - сказал он едко. -Они постоянно сообщали нам... Я предлагал вам ещё кое-что, господин министр! - в его дрожащем голосе появилась подавленная ярость.

...когда вы получите полномочия, ради Бога, дайте нам свободу! «Железо» готово. Дайте только «зелёный свет», господин министр... Мы запустим спутник через шестьдесят дней!

...

- Только дайте нам свободу, - произнёс, как в суде, фон Браун и быстро вышел из комнаты, не оборачиваясь. Друзья заметили слёзы гнева и разочарования в его глазах.

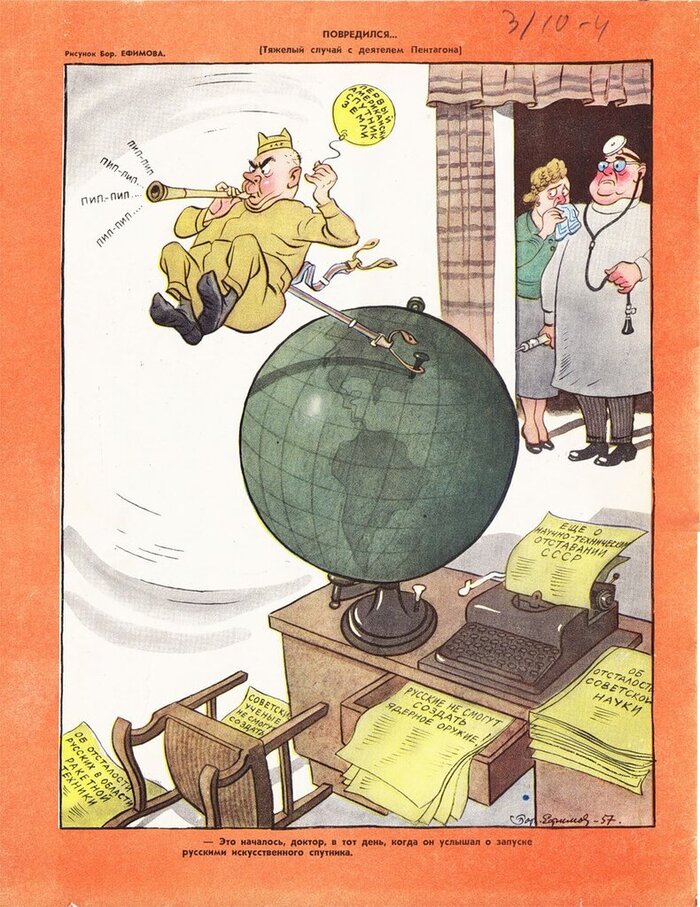

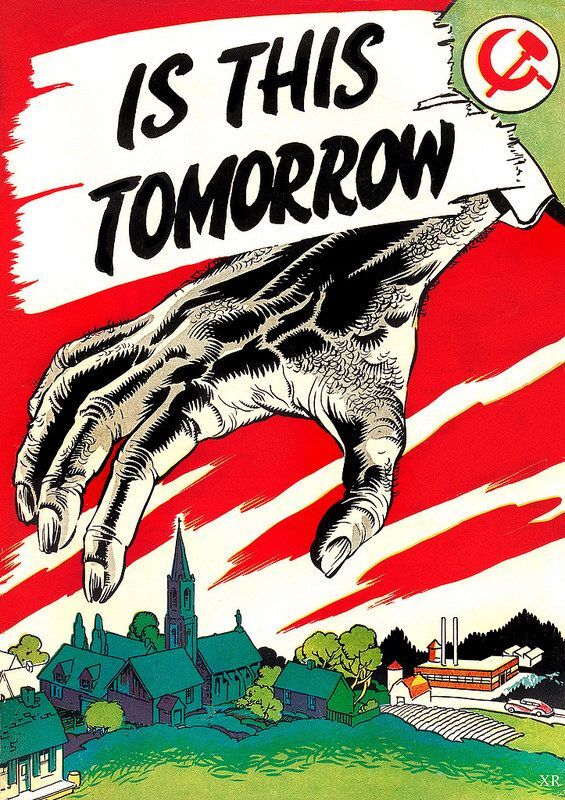

Началось падение акций на американской бирже, многие обыватели ждали, что на их головы с космоса посыпятся бомбы. «Первый советский спутник, — вспоминал позднее один из редакторов „Нью-Йорк таймс“, — до основания потряс миллионы американцев, поскольку он впервые поставил под сомнение их уверенность в полном превосходстве Соединенных Штатов и в неизбежности победы Америки в „холодной войне“.

После 4 октября 1957 года серьезный американский журнал «Форчун» писал: «Мы не ждали советского спутника, и поэтому он произвел на Америку Эйзенхауэра впечатление нового технического Перл-Харбора».

Годами американская пропаганда убеждала весь мир: мы запустим первый спутник, ни в коем случае не Россия, отсталая страна. И вдруг такое.

Вашингтонский обозреватель агентства «Юнайтед Пресс» Майлер тогда высказался достаточно точно, жёстко и цинично: «Когда американские учёные оправились от потрясения... [они] произносили слова, которые в сумме своей давали оценку «прекрасно», «великолепно», «замечательно». В глубине же души им было тошно. 90 процентов всех разговоров об искусственных спутниках Земли приходилось на США. Как оказалось, 100 процентов дела пришлось на долю России». А обозреватель газеты «Дейли Ньюс» О’Доннелл грустно констатировал: «Сейчас мы выглядим глупо со всем нашим пропагандистским визгом».

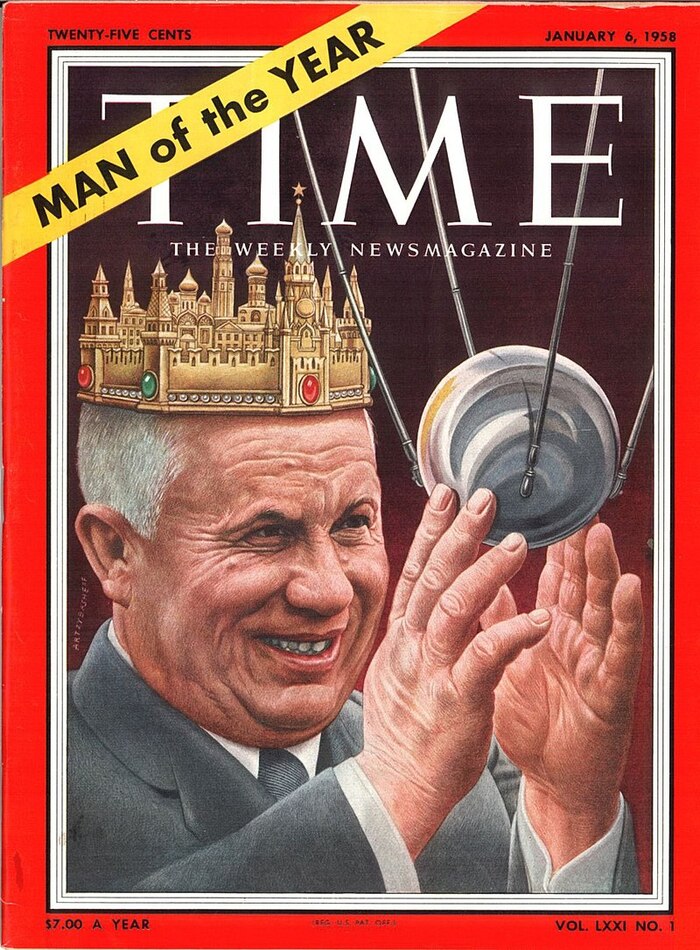

Том Вулф пишет: “Росту паники во многом способствовала фигура Никиты Хрущева, который, благодаря самодержавному правлению в Советском Союзе, считался теперь новым Сталиным. Хрущев представлял собой тот человеческий тип, который был понятен американцам и вызывал у них страх. Это был здоровый, прямолинейный и грубый, но проницательный крестьянин, который сейчас мог шутить с присущим ему деревенским юмором, а минуту спустя – мучить мелких животных”.

Но только ли падение престижа страны стало причиной такой паники, когда по выражению того же Вулфа “Конгрессмены и журналисты выли на луну, точнее на небо, где по орбите вокруг Земли летал советский стофунтовый спутник”?

Нет, конечно. Американские военные специалисты, да и все, кто хоть сколько-нибудь соображал в технике, понимали, что у СССР есть ракеты, которые способны достичь любой точки Штатов. Американцы впервые чувствовали себя настолько беззащитными. МБР в полете проводила всего пару десятков минут, ее нельзя было перехватить, а термоядерный удар гарантированно уничтожал любой город.

Сообщение ТАСС несколькими месяцами ранее, о запуске МБР в СССР, в правительстве США фактически проигнорировали, сочтя его за блеф. Но спутник проигнорировать было невозможно.

Американские политические и общественные деятели напирали на то, что запуск спутника был для них совершенно неожиданным. Сравнение с Пёрл-Харбором было банальностью. Но так ли это?

На самом деле, спутниковый кризис был примером величайшего провала американской разведки, а также того, куда заводит завышенное самомнение и самоуспокоение.

Хотя подготовка собственно запуска велась секретно, само желание СССР запустить ИСЗ нисколько не скрывалось. Еще в 1955 году о нем заявлял академик Седов на одной из международных конференций. В 1956 году об этом заявили на правительственном уровне. В 1957 году об этом писали во многих советских СМИ, включая “Работницу” и “Юный техник”, а в журнале “Радио” даже печатали возможные частоты сигнала.

При этом 12 марта 1957 года ЦРУ выпустило секретный отчёт «Советский потенциал и возможные программы управляемых ракет». С одной стороны, там упоминалась ракета SS-6 . Вот только аналитики ЦРУ считали, что масса её боеголовки будет порядка 700 кг , а на испытания она выйдет только в 1960-1961 году.

14 июля 1957 года, «Нью-Йорк тайме» публикует заметку, в которой говорится: «Согласно данным, которые считаются здесь авторитетными, Советский Союз значительно отстаёт в создании межконтинентальной баллистической ракеты... А моторы, испытываемые для этих видов оружия сравнительно примитивны».

Воздушная разведка со вторжением в советское пространство давала информацию о ракетах в СССР, даже сумели сфотографировать Байконур. Но каких-либо важных выводов не сделали. Один из маршрутов прошёл над сибирским химическим комбинатом недалеко от Томска, но когда Алену Даллесу (шеф ЦРУ) сообщили, что в районе Томска сфотографирован ядерный комплекс, он воскликнул: «Вы хотите сказать, что в этой дикой Сибири есть объекты атомной промышленности?!»

Когда гром грянул, американские политики предались извечному человеческому занятию, поиску “кто виноват” и “что делать?”

Спутник называли “мыльным пузырем” и “куском железа, который может закинуть в космос любой”. Журналисты ехидно спрашивали, почему же не закинули вы? “Русские украли наши секреты!”. Но это не объясняет, почему они впереди.

“— Вы не должны забывать, — сказал Эйзенхауэр журналистам, — что русские захватили всех немецких ученых в Пенемюнде...”. Как говорится, кто бы говорил. Американцы вывезли немецких ракетчиков гораздо больше.

Виновата система образования! У СССР она лучше. Виноват цветной телевизор! Он отвлекает детей от образования.

Машина американской пропаганды развернулась на 180 градусов. Вчера говорили, что СССР научно и технически отстал и уволили из Минобраза чиновницу, которая посмела заявить, что русские студенты лучше знают математику. Сегодня американские СМИ заявляют, что “много лет предупреждали о научном превосходстве советской науки”.

Политические противники Эйзенхауэра не упустили возможности на нем потоптаться, один из них - сенатор Джон Кеннеди.

И так далее, и так далее. Но Америка не была бы Америкой, если бы не сумела оправиться от удара. Одним из долгосрочных последствий спутникового кризиса стало создание НАСА. Это произошло в 1958 году.

Продолжение следует

@xpomoy2002, @mazorini, @Zdorof, спасибо за донаты!

Литература

Вулф Томас. Битва за космос

Голованов Я. Правда о программе “Аполло”

Космос. Время московское. Сборник документов

Славин С. Тайны военной космонавтики

Штрихи портрету отечественной космонавтики. Сборник документов

Шубин П. Луна. История и техника