Крестьяне против церковного землевладения.

Крестьянин кормился с "церковной" земли. Слово "церковная" при этом, я не просто так беру в кавычках. Это жалованные земли. Отданные в управление теме же государями и князьями. Не взять этих земель было невозможно, а взять- означало иметь возможность дать крестьянину и его семье жить достойно.

Что происходило ДО того, как произошёл отъём церковных земель?

Земля "даровалась", например, монастырю. На этой земле жили крестьяне. Что говорил землевладелец, даровавший землю с крестьянами? Идите куда хотите или договаривайтесь с монастырём, кто вас будет кормить мне глубоко безразлично.

Крестьянин шёл в монастырь, там ему "злые попы" выдавали инвентарь, а детей его отправляли учиться. Чтобы деточка не всю жизнь в земле ковырялась, а получила более достойную профессию. Ужасное коварство с их стороны, согласен.

Далее, всё что крестьянин получал с земли, он забирал себе, за исключением оброка. Сколько этот оброк составлял? Да по разному, в любом случае, как железное правило крестьяне не бедствовали. В отличии от крестьян на других землях.

Кроме того, монастырь вёл учёт крестьян, занимался их лечением и духовным окормлением. Да и сами монахи работали на земле. Эдакий культурно- экономический- социальный центр.

Но такое весьма неплохое сотрудничество конечно не могло всех устроить. Были и недовольные. В первую очередь- государство. Ему земли и самому нравились. Особенно после того, как монастырь и крестьяне эти земли благоустроили. Во вторую- самих священнослужителей, считавших такие отношения слишком мирскими. Надо духовным заниматься, а не в товарно- денежные отношения с крестьянами вступать, считали последователи движения нестяжателей.

Возможно, они и были правы, но лучше от этого никому не стало. Когда церковные земли были изъяты государством, а обучение новых священнослужителей попало практически под запрет, начался ряд проблем.

Такие, например, как бунты.

Пришёл как-то раз крестьянин на "свой" надел, а ему говорят: это больше не твоя земля. Всё, что наработаешь, отдаёшь государству, за это мы тебе целый рупь, чтобы ты зимой мог ходить в кабак для сугреву и ни в чём себе не отказывай!

"Эээ, сказали суровые сибирские мужики".

Пущай с тобой пашет, ишь образование им подавай!

Монастырское мы продали, свой инструмент надо иметь!

А из плюсов, вот вам бывший служивый для надзора за вами и ни в чём себе не отказывайте. Ааа... Да... Батюшку мы вашего тоже выгнали, а дом его служивому отдали.

Вот такой весёлый диалог.

А дальше крестьянин чешет свой великий русский ум, который иностранцу не понять и взяв на всякий случай вилы и факел идёт ночью гулять. К дому служивого. И случайно встречает там своих друзей- крестьян. Штук 30. И значит, все они мимо дома отставной козы барабанщика начинают променад совершать.

А тут и тревожный солдат выходит. Отставной. С ржавым ружом.

Чего, говорит, добрые люди хотите- желаете возле моего дома? И зубом так цыкает. Подозрительно. Как я уже сказал, тревожный в целом гражданин, опытний. Даже матёрый. Сам из бывших... Крестьян.

И тут самый задористый гуляка ему отвечает:

Тут вояка нервно хватается за всё тоже ружо, вспоминает, что оно перестало стрелять ещё в прошлом годе и риторически вопрошает: так чо надо то?

А риторически по простой причине. Он уже знает "чо". "Чо", это когда крестьяне продолжают пахать свои наделы, забирать весь урожай, а солдат шлёт государю- анпиратору слезливые письма про неурожай, небывалые засухи, наступившие за ними ливни, погубившие весь тяжёлый крестьянский труд, а что умудрилось вырасти пожрал долгоносик. Гад!

Крестьяне сыты, солдаты целы, скудные гос. бюджеты освоены. Профит! Всем, кроме государства. Которое следующие сто лет наглухо не может решить вопроса, путаясь в показаниях солдат, крестьян, помещиков, беглых скоморохов и деда Щукаря.

А где те самые "злые попы"? А нигде. Учится им практически запретили, осуществлять прямые церковные обязанности тоже, а сама церковь превратилась ни много, ни мало, в государственный аппарат, полностью контролируемый светскими лицами.

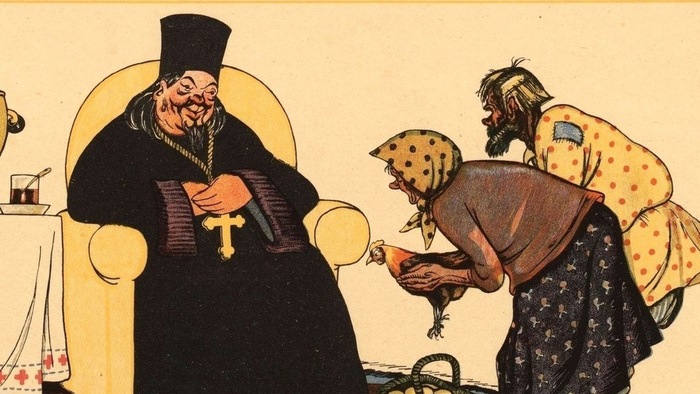

Всё благочестие и истинная вера, разбрелись по скитам на задворки империи и путь до них весьма сложен и тернист. Какие там требы, какие деньги? Вместо священника, ходит народ обирать вчерашний деревенский непутёвый, которому рясу выдали за угодливость и подобострастие. Даже кто его рукополагал неясно. Но крест дали.

Так, что, сдаётся мне, упрёк Пушкина вполне справедливый и по поводу. По вполне конкретному поводу. Не по общему.

По общему, у Пушкина есть замечательные произведения "Пророк" и "Отцы пустынники...".

Но вернёмся к нашему священнику. Хотя, по настоящему священником он мог стать, только если в какой-то момент испугался, покаялся и хоть как-то стал стараться вести приличествующую священнику жизнь.

А откуда знать, как её вести?

Книг нет, образования нет. И так 300 лет. Синодальный период называется.

С редкими попытками возродить духовную жизнь в стране. Например, прекрасный, невероятный труд по переводу Библии, известный, как Синодальный.

Но коль скоро, милашка-Пётр сотоварищи притащил в страну с запада разного рода мистификаторов, магов, медиумов, алхимиков и прочих шарлатанов, накормил их, обогрел, вывел в свет и разрешил популяризировать, выпуская антицерковную литературу в неприличных количествах, проблемы со всей этой шушарой имеем до сих пор.

Личностный рост вширь, потом дышим маткой на асциндент в 3 доме по улице Строителей, свечку на привлечение денежных потоков в кошелёк потомственной отгадалки в журнале Мурзилка и привет.

Надо отметить, что все эти события происходили задолго до 1917 года, который стал вполне себе логичным следствием запудривания мозгов народу, с одной стороны и угнетеним церкви, с другой.

Что мы имеем? Важный вопрос к крестьянам, которых когда-то лишили возможности учиться и работать на церковных землях.

Где уж теперь до церкви, тем более, что мы ж только что её порушили? Опять строить что ли?

А шут его знает, сказали, надо рушить! Мы народ маленький, тёмный, чего скажуть то и делаем.

Вот собственно и весь разбор наброса, вкратце. Кто кого любил, кто кого не любил и что из этого получилось.

Спасибо за внимание, выходя не забывайте, спасибо, что курили папиросы нашего авиафлота карстового базирования, до новых рекордов, всем оставаться на местах и всего самого наилучшего)

Читайте хорошую литературу и будет нам (всем) счастье.

P.P.S. Спустя час "Ваш пост вышел в горячее! Поздравляем!" С рейтингом -3... Всё прекрасно)))