Драконт Афинский: жестокие законы смерть от любви

Афины до Драконта: власть эвпатридов и безмолвие закона

В VII веке до н. э. Афины, город, чьё имя спустя столетия станет синонимом демократии и просвещения, жили по законам иным, суровым и зачастую несправедливым. Власть в полисе безраздельно принадлежала эвпатридам – родовой знати, «благородным по происхождению». Эта узкая прослойка аристократии держала в своих руках не только лучшие земли Аттики, но и все рычаги управления. Высшие должностные лица, архонты, избирались исключительно из числа эвпатридов, и они же составляли грозный Ареопаг – совет старейшин, обладавший высшей судебной властью. Жизнь города и его граждан подчинялась их воле и их интересам.

Для подавляющего большинства афинян – демоса, состоявшего из мелких землевладельцев, ремесленников, торговцев, моряков и безземельных батраков-фетов – такая система означала постоянную зависимость и правовую уязвимость. Главная беда заключалась в том, что законы не были записаны. Правосудие основывалось на неписаных обычаях, древних традициях и прецедентах, знание и толкование которых было привилегией исключительно судей-аристократов. Это порождало атмосферу правовой неопределённости и открывало двери для прямого произвола. Решение суда могло зависеть от настроения судьи, от его личных симпатий или антипатий, от социального статуса сторон. Простолюдин, оказавшийся перед судом эвпатридов, часто чувствовал себя бесправным перед лицом тех, кто обладал и властью, и знанием неписаных правил игры.

Особенно тяжёлым бременем для демоса были долговые обязательства. В условиях рискованного земледелия, когда неурожай или засуха могли в одночасье лишить крестьянина средств к существованию, многие были вынуждены обращаться за займами к богатым землевладельцам-эвпатридам. Залогом часто служил сам земельный надел, а порой и личная свобода должника и членов его семьи. Непомерно высокие проценты и невозможность расплатиться приводили к массовому обезземеливанию и появлению долговой кабалы. Свободные афинские граждане рисковали потерять не только имущество, но и свободу, превратившись в рабов на земле своих же соотечественников. Это подрывало основы полисного единства и создавало взрывоопасную ситуацию.

Напряжение в афинском обществе нарастало. Глухое недовольство демоса произволом аристократии и долговым рабством грозило перерасти в открытый бунт. Попытка аристократа Килона единолично захватить власть около 632 г. до н. э., хотя и провалилась, показала всю остроту накопившихся противоречий. Стало ясно, что дальнейшее сохранение старых порядков невозможно. Первым и самым насущным требованием демоса стало требование записи законов. Люди жаждали правовой определённости, хотели знать свои права и обязанности, хотели ограничить произвол судей и получить хоть какую-то защиту от всевластия знати. Именно эта жажда порядка и справедливости, исходившая из недр афинского общества, и подготовила почву для появления первого афинского законодателя.

Первый законодатель: кодификация обычаев и рождение писаного права

Перед лицом растущего народного недовольства и угрозы открытых столкновений афинская аристократия была вынуждена пойти на уступки. Понимая, что игнорировать требование записи законов больше нельзя, эвпатриды приняли решение о кодификации существующего права. Около 621 г. до н. э. эта ответственная миссия была возложена на Драконта – афинянина, о личности которого мы, к сожалению, знаем очень мало. Был ли он архонтом, специально избранным тесмофетом («законодателем») или просто уважаемым гражданином, известным своей мудростью и знанием обычаев, – источники не дают однозначного ответа. Но именно его имя навсегда вошло в историю как имя первого человека, давшего Афинам писаные законы.

Задача Драконта была сложна и деликатна. Ему предстояло не создать совершенно новую правовую систему, а собрать воедино, проанализировать, систематизировать и зафиксировать на письме те нормы и обычаи, которые уже действовали в афинском обществе. Это требовало не только юридических знаний, но и понимания традиций, умения отделить главное от второстепенного, найти компромисс между интересами разных слоёв общества, хотя, как покажут сами законы, компромисс этот оказался весьма своеобразным. Результатом его труда стал первый свод афинских законов, предположительно начертанный на деревянных досках-кирбах или каменных стелах и выставленный для всеобщего обозрения на агоре – центральной площади города.

Сам факт появления писаного закона стал событием эпохального значения для Афин. Отныне правовые нормы переставали быть тайным знанием узкого круга аристократов. Теоретически любой грамотный гражданин мог прийти на агору и прочитать закон, узнать, что дозволено, а что запрещено, и какое наказание последует за нарушение. Это ограничивало возможности для произвольного толкования и применения права со стороны судей. Теперь их решения должны были основываться на букве закона, а не только на их личном усмотрении или сословных интересах.

Писаный закон вносил в жизнь афинского полиса элементы стабильности, предсказуемости и равенства перед нормой (хотя и не равенства в наказаниях, как мы увидим). Он способствовал унификации правовой практики, преодолению местных различий и противоречий в обычаях. Хотя содержание драконовских законов вызвало неоднозначную реакцию и впоследствии было в значительной степени пересмотрено, сам факт их кодификации и публикации стал необратимым шагом вперёд. Драконт, возможно, сам того не до конца осознавая, открыл новую страницу в истории своего города, страницу, на которой право начало обретать зримую и общедоступную форму.

Законы, писаные кровью? Драконовская суровость и её истоки

Имя Драконта навеки связано с понятием «драконовских мер» – законов или наказаний чрезвычайной, почти нечеловеческой суровости. Эта репутация закрепилась за ним благодаря свидетельствам античных авторов, писавших столетиями позже, которые подчёркивали беспощадность его законодательства. Знаменитая фраза о том, что его законы «писаны кровью», стала крылатой. Действительно ли первый афинский законодатель был столь кровожаден, или же это преувеличение потомков?

Источники, такие как Плутарх и Аристотель, сообщают, что отличительной чертой законов Драконта было чрезвычайно широкое применение смертной казни – окончательного и бесповоротного решения судьбы виновного. Утверждалось, что высшая мера наказания предусматривалась не только за самые тяжкие преступления, вроде умышленного убийства или преступлений против богов и государства, но и за деяния, которые по современным меркам кажутся незначительными. Ходила легенда, будто сам Драконт на вопрос о причине такой суровости отвечал, что мелкие преступления, по его мнению, уже заслуживают смертного приговора, а для более крупных просто невозможно выдумать наказания страшнее. Если верить этим рассказам, то даже кража овощей с огорода или просто состояние праздности (нежелание трудиться) могли привести человека на плаху. Утрата жизни становилась расплатой за самые разные проступки.

Не менее суровыми предстают и законы, касавшиеся долговых обязательств. По-видимому, Драконт лишь закрепил в писаной форме уже существовавшую жестокую практику. Согласно его законам, человек, не сумевший выплатить долг кредитору, особенно если кредитор принадлежал к высшему сословию, рисковал потерять не только имущество, но и личную свободу. Долговая кабала, превращавшая свободных граждан в рабов, была узаконена. Даже заём был взят у человека равного или низшего статуса, неплательщика всё равно ждало наказание, хотя, возможно, и менее фатальное для его свободы. Эти нормы фактически ставили бедные слои населения в полную зависимость от богатых кредиторов и консервировали социальное неравенство.

Современные исследователи призывают относиться к этим описаниям с долей критики. Возможно, поздние авторы сознательно сгущали краски, чтобы подчеркнуть гуманизм последующих реформ Солона, который отменил наиболее жестокие положения драконовского кодекса, включая долговое рабство. Также вероятно, что Драконт не столько изобретал новые кары, сколько фиксировал суровые реалии архаической эпохи. В те времена человеческая жизнь ценилась иначе, а представления о справедливости были далеки от современных. Суровые наказания могли рассматриваться как единственное действенное средство для поддержания порядка и устрашения потенциальных преступников в обществе, ещё не имевшем развитой системы государственного принуждения. Запись этих суровых норм могла просто сделать их более заметными для потомков.

Тем не менее, дыма без огня не бывает. Сам факт того, что афинскому обществу уже через несколько десятилетий потребовались реформы Солона для смягчения законов и отмены долгового рабства, свидетельствует о том, что установления Драконта оказались чрезмерно жёсткими и не способствовали достижению социального мира. Возможно, его законы, ставя во главу угла защиту собственности и порядка любой ценой, не учитывали нужд и чаяний простого народа, что лишь усугубило социальную напряжённость.

Смерть от почестей: легенда о трагической гибели Драконта

По иронии судьбы, человек, чьё имя ассоциируется с предельной суровостью закона, согласно одной из самых необычных историй, дошедших из античности, встретил свой конец из-за… чрезмерной любви и популярности у сограждан. Рассказ о смерти Драконта, зафиксированный в источниках, написанных много веков спустя (например, в византийском словаре Суда), настолько странен и неправдоподобен, что большинство историков считают его легендой, а не реальным событием. Однако эта легенда весьма показательна и заслуживает внимания.

Предание гласит, что, несмотря на жёсткость установленных им законов, Драконт пользовался большим уважением в Афинах. Причины этой предполагаемой популярности не вполне ясны. Возможно, граждане были благодарны ему за сам факт появления писаных законов, внесших ясность и порядок в правовую жизнь и ограничивших произвол аристократии. Может быть, ценили его вклад в реформирование законов, касавшихся убийства. Так или иначе, в знак признания его заслуг было решено устроить в его честь торжественное собрание или представление. Место и время этого события в легенде указываются по-разному – иногда упоминается театр на острове Эгина, иногда афинский театр, а приводимая дата (590 г. до н. э.) выглядит крайне сомнительной, учитывая, что законы были кодифицированы около 621 г. до н. э., а реформы Солона, смягчившие их, произошли около 594 г. до н. э.

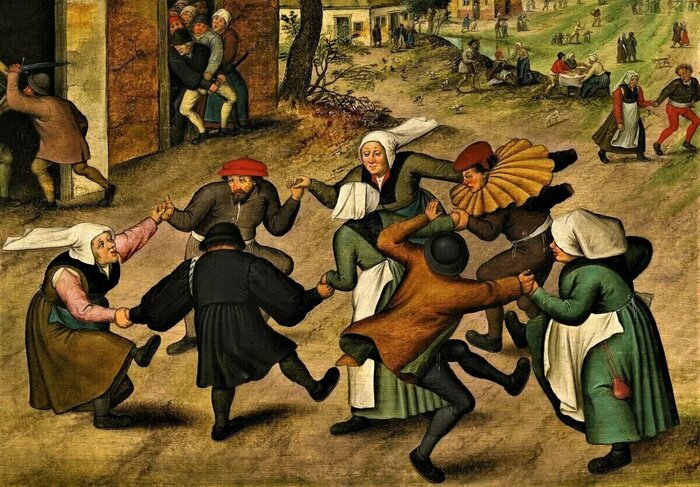

Как бы то ни было, легенда повествует, что когда Драконт появился перед собравшейся публикой, его встретили оглушительными овациями. В порыве восторга и признательности, следуя старинному обычаю выражать одобрение и почёт уважаемым людям, афиняне начали бросать на сцену или арену свои головные уборы – шляпы и шапки, а также верхнюю одежду – плащи и накидки-гиматии. Этот жест сам по себе был знаком высшего уважения. Однако число почитателей оказалось огромным, а их энтузиазм – неудержимым.

На несчастного законодателя обрушился настоящий шквал одежды. Плащи и шляпы летели со всех сторон, мгновенно погребая его под собой. Образовался огромный ворох из ткани и войлока. Когда сограждане, возможно, опомнившись от своего бурного проявления чувств, бросились разбирать эту гору, было уже поздно. Драконт, погребённый под знаками народной любви и признания, задохнулся. Избыток почестей оказался для него фатальным.

Трудно поверить в достоверность этого рассказа. Он больше похож на басню или мрачный анекдот, иллюстрирующий превратности судьбы или опасность неумеренной народной любви. Возможно, легенда возникла, как попытка объяснить, почему имя Драконта, столь значимое для ранней афинской истории, практически исчезает из источников после кодификации законов. Или же она стала просто яркой деталью, добавившей трагикомизма к образу сурового законодателя. Независимо от её историчности, легенда о смерти Драконта от удушья под ворохом плащей и шляп остаётся одной из самых курьёзных историй о кончине известных личностей в мировой истории. Это парадоксальный финал для человека, чьи законы ассоциировались с суровой неотвратимостью, – погибнуть не от меча или яда, а от удушающих объятий славы.