Первый отряд астронавтов США. Продолжение

Социальное происхождение астронавтов было двойственным. Либо это были потомственные военные, люди касты, либо рабоче-крестьянского (корректнее сказать, рабоче-фермерского) происхождения. Связано это было с тем, что после Первой мировой войны американская элита, да и средний класс, берегли своих сыновей от армии, как могли.

С одной стороны, накладывался шок Великой войны (так на Западе зовут ПМВ), когда потери среди элиты в западных странах были непропорционально велики. С другой стороны, после этой же войны в обществе утвердился образ профессионального военного как профессионального убийцы, носителя разных негативных качеств. Постарались здесь, в первую очередь, писатели “потерянного поколения”, которые рисовали солдата сочувственно, а вот офицера часто как винтик безжалостного механизма.

Так что в армию (и авиацию) шли люди, для кого мнение гражданских много не значило, либо те, для кого армия была отличным социальным лифтом.

Из простого народа были Гриссом, Гленн и Слейтон. Алан Шепард, Уолтер Ширра и Гордон Купер были из офицерских семей. Шепарда я описывал в предыдущей части, поговорю об Уолтере, или, как его чаще называли, Уолли Ширра.

Родился Уолли в семье героя Первой мировой войны, военного летчика Королевских ВВС (Канада), сбившего пять немецких самолетов. После школы Ширра получил инженерное образование, а затем окончил Военно-морскую академию. Как следует послужить во Вторую мировую он не успел, зато стал героем Корейской войны, сбив два МиГа.

Ширра на Корейской войне, 1951

Ширру все окружающие характеризовали очень похоже, как большого шутника, чуть ли не клоуна. Он обожал шутки и розыгрыши, часто незамысловатые и даже грубоватые. К примеру, он зазывал к себе сослуживца и говорил: “Я тут мангуста поймал, хочешь посмотреть?”. И потом показывал коробку, предупреждая: “Только осторожно, он очень злобный, может покусать”. Когда же летчик осторожно открывал коробку, оттуда что-то быстро выскакивало. Закаленные ветераны в ужасе отпрыгивали, а Ширра начинал хохотать. Это была всего лишь игрушка-попрыгунчик. За такое можно было и схлопотать, но Уолли так заразительно смеялся, что пойманный начинал тоже хохотать. Однако этот клоун в воздухе превращался в собранного, хладнокровного и умелого пилота.

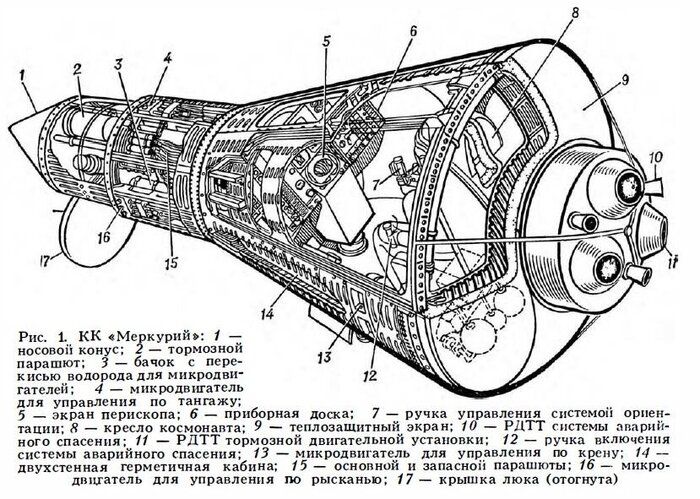

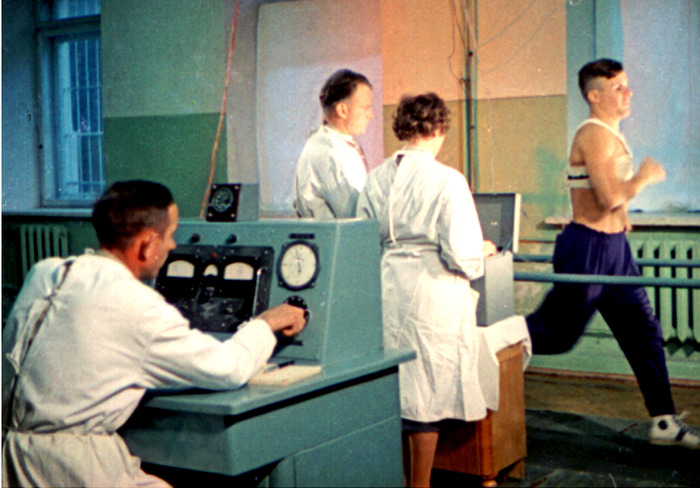

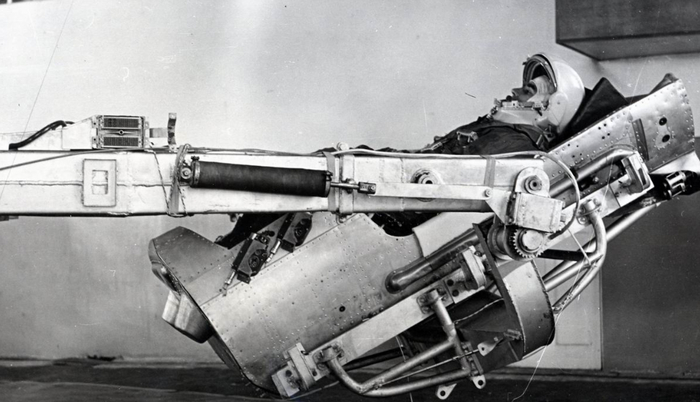

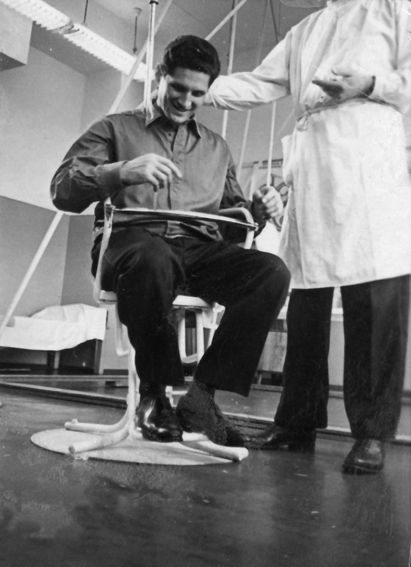

Я не описывал подробно американскую подготовку космонавтов, потому что она была довольно похожей на советскую (или наоборот), которую я в деталях описал в этой части. Это были все те же центрифуга, термокамера, полеты по параболе для имитации невесомости, ненавистные обеим командам вестибулярные тренажеры и тому подобное. Похожие тренажеры космического корабля, похожая теория, все те же астрономия, матчасть корабля, скафандров, ракетное дело и так далее.

Но были и отличия. Насколько я смог извлечь из источников, у американцев не было чего-то похожего на сурдобарокамеру, у них было гораздо меньше общей физической подготовки, не было парашютных прыжков (у наших целый месяц непрерывно, на норму мастера спорта). Вообще, создается впечатление, что подготовка советских космонавтов была более жесткой и насыщенной. У американцев было, правда, гораздо больше часов на тренажерах полета.

Образ жизни после службы тоже различался. Астронавты не собирались особо менять свои пилотские привычки. После изнурительных тренировок они выпивали, гоняли на машинах и заводили интрижки. Наши космонавты тоже не были святыми, и выпивали, и девушек не сторонились, даже некоторые женатые. На спортивных автомобилях, правда, не гоняли, по понятным причинам. Однако космонавтов гораздо жёстче контролировали и за излишне разгульный образ жизни вылететь из отряда было не легко, а очень легко, как и случалось.

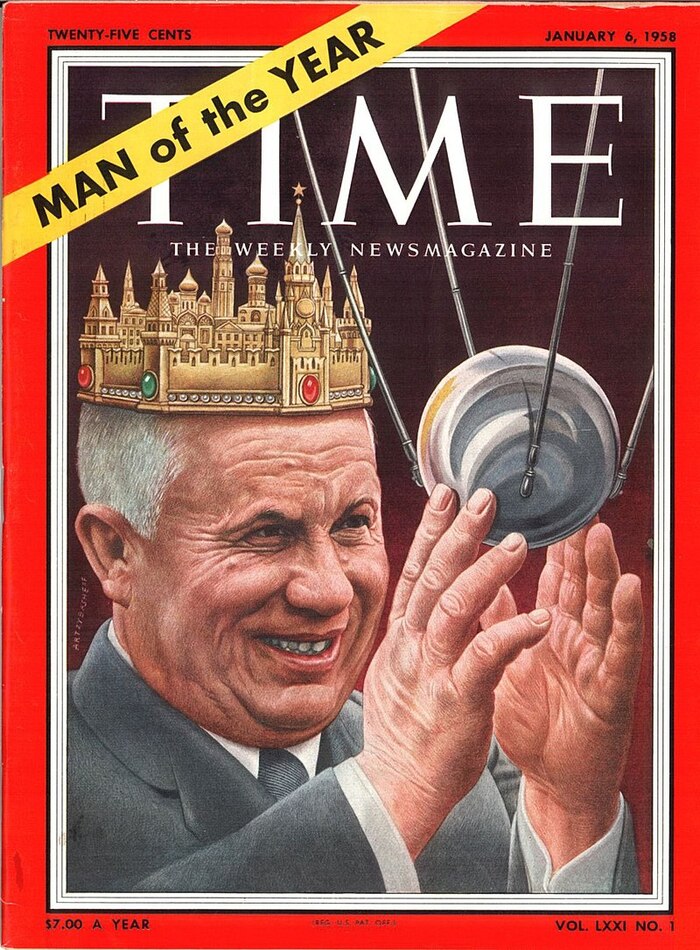

Еще одно коренное отличие Первого американского отряда от советского: будущих астронавтов знал весь мир, космонавтов - только узкий круг людей, они были засекречены. Поэтому до полета Гагарина отряд космонавтов не показывался на публике.

Астронавты же непрерывно участвовали в пиар-акциях. Их возили повсюду, в разные города, устраивали пышные встречи. Политики, крупные и мелкие, старались затащить к себе национальных героев (которые, правда, еще ничего героического не совершили). Для Гленна и Шепарда здесь не было ничего трудного, но молчуны Гриссом и Купер чувствовали себя неловко. На первой пресс-конференции кто-то из журналистов спросил: “Что из того, через что вы прошли, стало для вас самым трудным?”, Гриссом буркнул: “То, что сейчас”.

НАСА целенаправленно возило их по заводам-поставщикам, чтобы инженеры и рабочие видели тех, для кого трудятся. На одном из заводов Гриссома попросили сказать несколько слов, для него все равно что просьба взять молоток и бить себя по пальцам. Гас, напрягшись, смог выдавить: “Ну... работайте как следует”. Он имел в виду, что как-никак он полетит на построенной ими ракете. Но рабочие радовались как безумные и потом изготовили огромный транспарант “Работайте как следует!”

Публичность означала многое. Это жизнь под прицелом СМИ. Правда, журналисты были достаточно деликатны. Они умалчивали о разных неприятных вещах, вплоть до того, что жена Слейтона была разведена (серьезный грех для того времени).

Вообще, семейные дела астронавтов стали очень важны. Здесь хорошо было Гленну, безупречному во всех отношениях, и Шепарду, умеющему создать картинку счастливого семейства и умело скрывающему свои похождения, так, что кроме смутных слухов никто ничего не знал.

И сложно было Гордону Куперу, у которого в семье все было очень непросто. Гордо был самым молодым из всех, 32 года. Его отец был летчиком, и Купер начал летать с шестнадцати лет. Купер мечтал повоевать во время Второй мировой, и чтобы попасть в армию он даже отказался от неба и поступил в морскую пехоту, но поучаствовать в боевых действиях все равно не успел. После войны он все же получил военно-летную подготовку, служил в Германии. После этого он получил высшее образование в Технологическом институте ВВС. Там Купер познакомился с Гасом Гриссомом, они стали друзьями. В институте они однажды попали в серьёзную аварию и чудом выжили.

Позже Купер служил испытателем на базе Эдвардс и имел более 2000 часов налета.

Он женился в двадцать лет на девушке, которую звали Труди, которая тоже была пилотом. К моменту, когда Гордо взяли в команду, они с женой фактически разошлись из-за измен Гордо. Но астронавту нельзя быть разведенным! Поэтому Гордо уговорил жену сделать вид счастливого семейства, хотя бы на время. Она, привлеченная перспективой стать женой астронавта, согласилась.

А вот Скотт Карпентер был отличным семьянином, хотя его родители не показывали ему такого примера. Его отец, ученый-химик, ушел из семьи, когда ему было всего три. Мать, заболев туберкулезом, вынуждена была отдать Скотта на воспитание своему отцу, который, собственно, его и вырастил.

В университете Колорадо он познакомился с Рене, на которой женился. Они были красивой парой, светловолосые, крепкие, всегда веселые. Скотт был искренне предан жене и их четырем детям. Поэтому во время Корейской войны он вызвался служить в патрульной авиации, непосредственно не принимающей участия в боях. Риск погибнуть там был минимальным. Но для этого ему пришлось сделать шаг назад в карьере и понизить свой престиж в глазах сослуживцев.

Во время подготовки Скотт писал Рене письма на пятнадцати листах. В одном письме он написал, что не будет никогда понапрасну рисковать, чтобы любить ее, когда она станет бабушкой. Если другие астронавты пропадали из дома на недели и месяцы, то Карпентер при любой возможности рвался в семью. Любимым их развлечением с Рене было петь под гитару. Другие астронавты веселились над этим и говорили, что Скотту нужны еще свитер и борода, и он будет совсем похож на битника (предшественники хиппи).

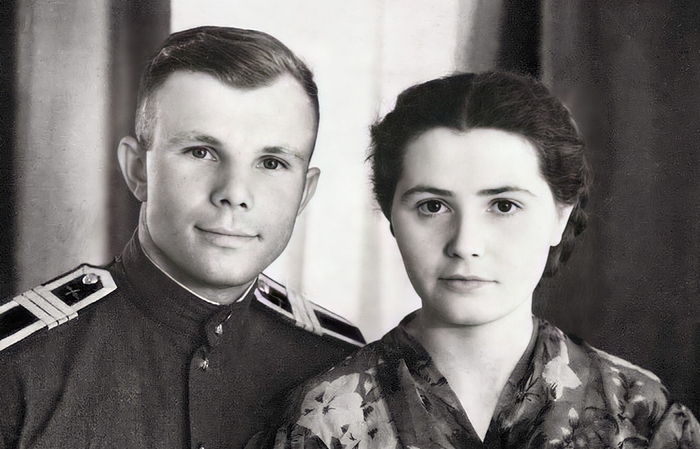

Карпентеры в гостях у Кеннеди

Скотт имел налет раз в десять меньше, чем товарищи по отряду. Почему же его взяли? Скорее всего, из-за буквально идеального здоровья. Те, кто проходил с ним отбор, вспоминают, что Карпентер имел практически идеальную фигуру, мог бегать и крутить педали до бесконечности и дольше всех задерживать дыхание.

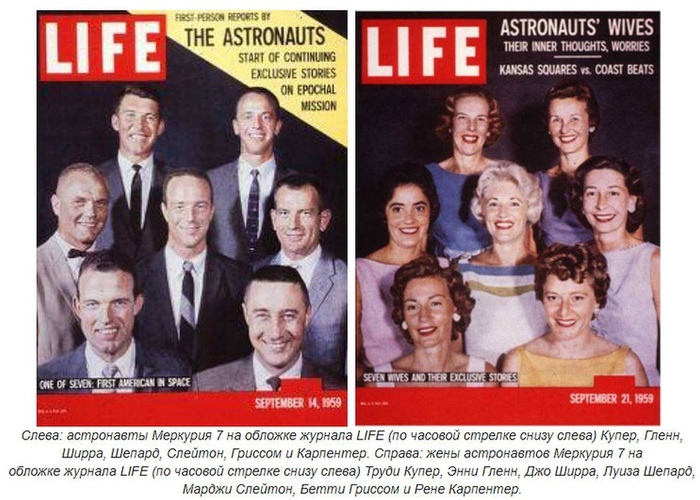

Раз уж речь зашла о делах семейных, стоит сказать несколько слов о женах астронавтов. Журнал “Лайф”, с которым НАСА заключило эксклюзивный контракт, сразу вслед за номером об астронавтах выпустило номер “Жены астронавтов”, целиком им посвященный.

По часовой стрелке снизу слева: Труди Купер, Энни Гленн, Джо Ширра, Луиза Шепард, Мардж Слейтон, Бетти Гриссом и Рене Карпентер (в центре)

Первая большая статья называлась “Семь храбрых женщин, стоящих позади астронавтов”. (Скачать номер можно здесь, если читаете по-английски). Из статей вырисовывалась картина идеальных семейств. В реальности все было не так просто.

Летчик ВВС заключал контракт на бумаге. Жена летчика тоже заключала контракт, но неписанный. В нем было много обязанностей. Смириться с тем, что ты будешь у мужа на втором месте после профессии. А если не повезет, то и на третьем. Мотаться по стране и жить не в самых лучших домах. Постоянно быть в страхе, что у дверей появится человек в форме и скажет: “Мне очень жаль, мэм, но ваш муж..”. Жена космонавта Конрада вспоминала, что одно время на испытательной базе каждые две недели погибал сослуживец мужа и она издергалась до такой степени, что у нее были галлюцинации, что к дому подходит тот самый человек в форме, а при телефонном звонке она чуть не впадала в истерику.

Однако неписанный контракт и давал немало. Армия брала на себя многое, от лечения до воспитания детей. Эскадрилья была большой семьей не только на словах. Гарантия стабильности брака - офицерам было фактически запрещено разводиться, это портило показатели начальству и зарубало карьеру на корню. Наконец, вместе с мужем миссис Лейтенант становилась миссис Капитан и росла в армейской иерархии, среди других жен, и не только.

Жены летчиков, конечно, выиграли, став женами астронавтов. Но обязаны были создать идеальную картинку семейного очага. А за ней далеко не все было гладко, три из семи семейств впоследствии распались.

Остается еще Дональд “Дик” Слейтон. Он был из семьи фермера и впахивал с детских лет. В пять, когда он управлял конной косилкой, Слейтону отсекло безымянный палец на левой руке. В их доме не было ни электричества, ни водопровода. В школе он играл на тромбоне и занимался боксом, но скорее всего, так и остался бы фермером, как и его отец, если бы не война. После выпускного класса школы он добровольцем поступил в ВВС и воевал с 1943 года.

Слейтон во время Второй мировой

В 1946 вышел в отставку и, пользуясь военными льготами, смог получить высшее образование в авиационной инженерии. Недолго проработал а “Боинге”, но снова ушел в армию, чтобы летать. После службы в Германии стал испытателем.

Дик Слейтон категорически не умел вести светскую беседу, зато легко соскакивал на армейский жаргон типа: “Слушай, Джон, вчера ё..й “Зеро” сел ко мне на хвост и попытался, б..ь, меня разъ..ть. Но я сам его зах...л, е..ть его японскую маму в..”. Так что Слейтон представлял проблему для прессы.

Кто будет Первым?

Рано или поздно должен был всплыть вопрос, кто же станет первым американским космонавтом? Этот вопрос решался в высших сферах, но и астронавтам решили дать слово. Перед Рождеством 1960 семерке предложили самой проголосовать, кого они пропустят вперед. С точки зрения общественности фаворитом был Джон Гленн, герой войны, обаятельный, всегда знающий правильные слова на публике, религиозный человек и отличный семьянин. Но.

Коллеги его недолюбливали. Он был слишком.. правильным. Когда остальные ходили по барам, он бегал. Когда остальные не отворачивались от женского внимания, он каждую неделю ездил за 200 километров к семье. Мало того, он постоянно всем читал нотации на тему, как не уронить звания Астронавта. Так что большинство проголосовало за его конкурента, Алана Шепарда.

19 января 1961 года, накануне инаугурации нового президента, Джона Кеннеди, руководитель Космической оперативной группы и прямой начальник астронавтов, Боб Гилрут, собрал их и заявил, что первым полетит в космос Шепард. Его дублерами будут Гриссом и Гленн. Это решение было строго секретным, его нельзя было выдавать даже семье. Общественности заявили, что это будет кто-то из троих.

Джон Гленн был в ярости. С кривой улыбкой он подошел к Шепарду и потряс его руку. А Шепард не мог удержать улыбку. Когда он вошел домой, то Луиза сразу все поняла и крепко его обняла. Широко улыбаясь, Шепард сказал: “Леди, об этом нельзя говорить, но перед вами человек, который будет первым в космосе”. Она отстранилась и шутливо обвела глазами комнату: “Ну и где этот русский?”

***

Стоит сказать пару слов о дальнейшей судьбе каждого из семерки, так как я буду дальше упоминать только некоторых.

Алан Шепард станет первым астронавтом США в космосе (суборбитальный полет). В 1964 году его отстранят от полетов из-за болезни уха, но к концу 60-х он прооперируется и слетает на Луну в составе “Аполлона-14”. В дальнейшем станет делегатом ООН и получит несколько высших образований. Умрет в 1998 году, до последних дней в браке с единственной женой Луизой.

Вирджил Гас Гриссом станет вторым американцем в космосе, совершит еще один полет, но трагически погибнет в 1967 году, заживо сгорев в кабине “Аполлона-1” на земле.

Джон Гленн станет первым американцем, совершившим орбитальный полет. В 1964 году покинул космонавтику, занялся политикой, стал сенатором. Будет выдвигаться кандидатом в вице-президенты и президенты. В 1998 году второй раз слетает в космос в возрасте 77(!) лет. В политике защищал космические и образовательные программы. Скончался в возрасте 95 лет. С женой Энни прожили в браке 73 года. Двое детей. Был масоном.

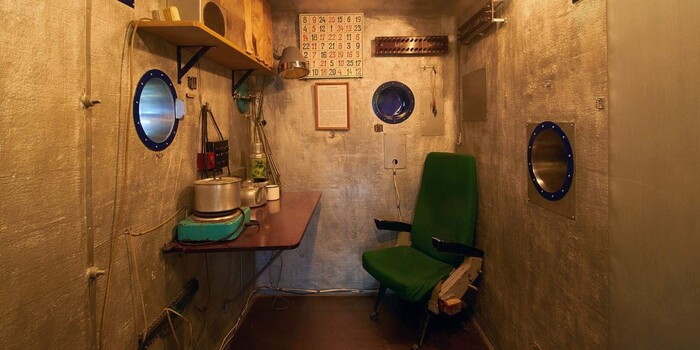

Скотт Карпентер совершил орбитальный полет, после этого был отстранен от полетов из-за несколько неадекватного поведения на орбите. В 1965 году, взяв отпуск в НАСА, участвовал в подводных экспериментах ВМФ, провел два месяца в подводной лаборатории. В 1967 окончательно ушел на флот, занимался подводными исследованиями, погружался во все океаны, сотрудничал с Жак-Ивом Кусто. С женой Рене развелся, был в браке еще дважды, семь детей. Умер на 89-м году жизни.

Гордон Купер дважды летал в космос, в первом полете впервые в США провел сутки на борту. Во время внештатной ситуации на борту, когда отключилась вся электроника, смог разработать план снижения вручную, совместно с Джоном Гленном. Вручную запускал двигатели торможения, измеряя время по наручным часам. После отставки занялся бизнесом, всерьез изучал НЛО. Был дважды женат, отец четырех дочерей. Умер в 2004 году.

Дик Слейтон был отстранен от программы "Меркурий" из-за болезни сердца и остался единственным нелетавшим из семерки на конец 60-х. Много лет работал администратором НАСА, но не потерял надежду на космос. Отказался от курения, занимался спортом, в 1970 прошел экспериментальное лечение. В 1972 врачи не нашли признаков болезни и Слейтон был допущен к полетам. В 1975 году участвовал в программе “Союз-Аполлон”, стыковке советского и американского кораблей. До этого ездил в СССР, изучал русский язык. На 1975 был самым старым астронавтом, 51 год. Руководил испытаниями “Шаттла”, после отставки занимался бизнесом. Развелся с женой, женился второй раз. Умер в 69 лет.

С Леоновым после стыковки с "Союзом"

Уолтер Ширра слетает в космос трижды (первый человек, это сделавший), в третий раз в составе Аполлона-7. После этого подаст в отставку и сделает карьеру в бизнесе. С женой останется в браке в течение 60 лет. Умрет в 84.

Продолжение следует

Литература

Вулф Т. Битва за космос (Нужная вещь)

Железняков А. Секреты американской космонавтики

Уокер С. Первый. Новая история Гагарина и космической гонки