Сериал "Столыпин". Часть-3 .Роспуск второй государственной думы по инициативе министра внутренних дел

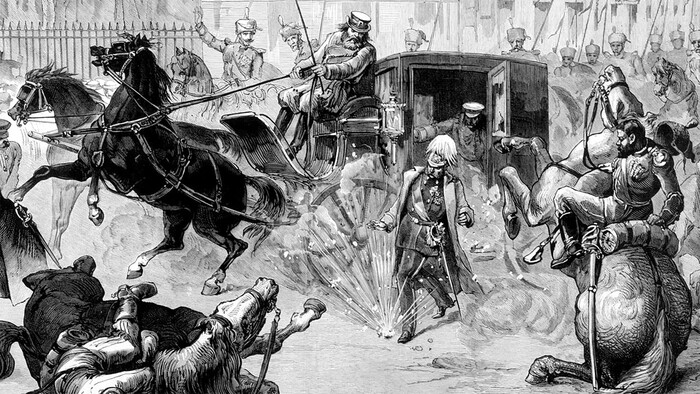

Хотя дела у сериала "Столыпин" полнейший Вандерхууй, ибо показы практически отсутствуют, впрочем как и дочитывания, все же продолжаю выкладывать обзоры этого сериала. И вот мы с вами переходим ко второй серии фильма, где гораздо больше внимания, уделяется не самому министру, а группе бомбистов-максималистов, которые готовят покушение на Столыпина. Нам уже показали одно покушение на Столыпина, а именно террористический акт на Аптекарском острове, но как оказалось, по сюжету, самого теракта еще не было, бомбисты только готовятся к его проведению.

Так же выяснилось, что среди группы бомбистов, затесался агент царской охранки, правда какой-то странный. Зная, что бомбисты, готовят масштабную акцию, в ходе которой кроме министра, могут погибнуть и другие люди, этот осведомитель ничего не докладывает своему куратору. Ну очень странный из Любомирова вышел осведомитель.

В начале второй серии, в газетах появилось сообщение, о роспуске второй государственной думы. Антон Данилович Лепихин говорит своим подчиненным, что эту думу поганую, нужно было разогнать давным-давно, но почему то тянули с этим. Но вот благодаря Столыпину, эту думу взяли и разогнали, за это министр достоин памятника при жизни.

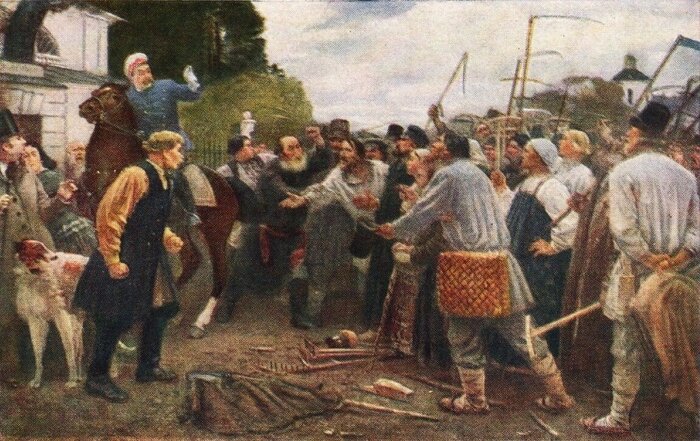

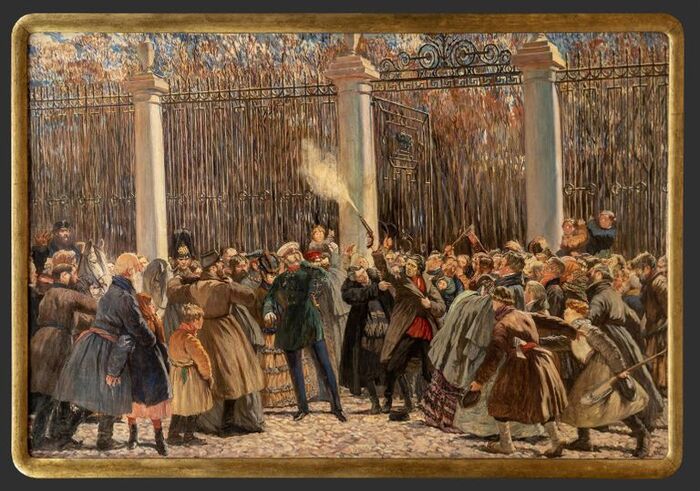

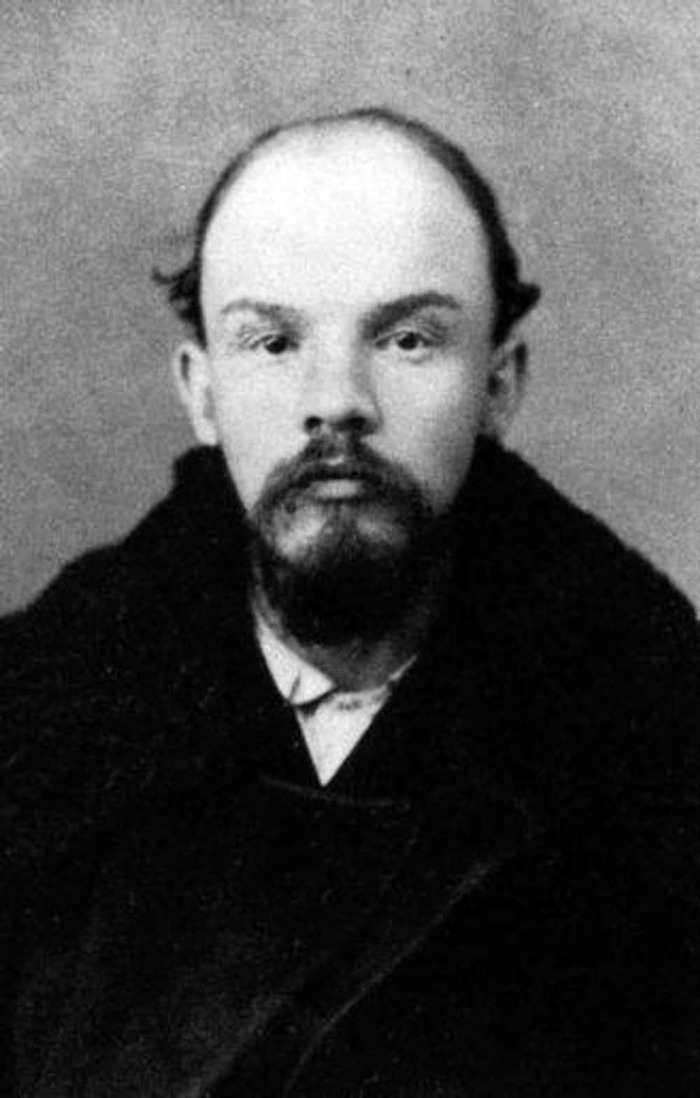

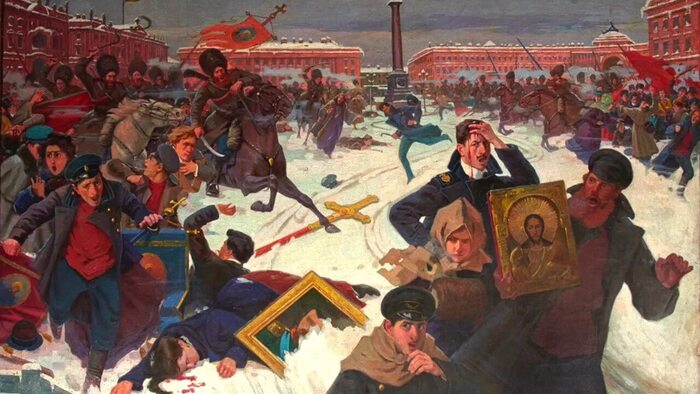

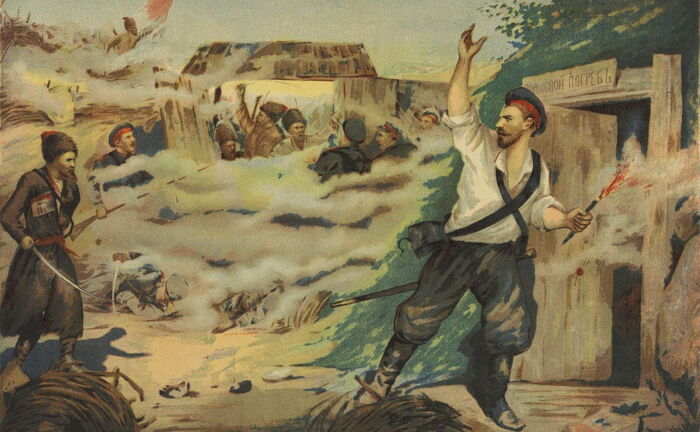

Краткая подоплека этого дела, как в Российской империи появилась вообще государственная дума, и почему её два раза разгоняли. Осенью 1905 года в забастовочном движении участвовало 120 городов. В стране повсюду вспыхивали крестьянские восстания. Наконец, 10 октября было остановлено железнодорожное движение из Москвы, 12 октября бастовал Центральный телеграф — власти уже не знали, что творится в Империи, но явно что-то нехорошее. К 17 октября во Всероссийской октябрьской политической стачке участвовали уже 2 млн человек. В столице, прямо под носом у Императора, был образован Петербургский совет рабочих депутатов.

Вот тут даже до Николая II дошло, что надо что-то серьёзно делать. Обещаниями и полумерами не обойтись. У вернувшегося из США Сергея Витте, который подписал мир с Японией, спросили, что делать. Тот заявил, что страна стоит перед суровым выбором: либо диктатура, либо конституция.

После нескольких дней совещаний, когда дворец стоял на ушах, было решено, что Манифесту о правах, свободах и Госдуме быть. Так, 17 октября 1905 года в Империи появились европейские выборы, европейский парламент в виде Госдумы и без пяти минут европейская конституция. О последнем Император признался в личном письме своей матери.

Разногласия между обществом, которое мыслило себя Европой, и верховной властью, которая упорно считала себя очень особенной, к 1907 году накалились до предела. Вопреки желанию императора и двора, Госдума не угомонила революционеров. Совсем наоборот — они стали использовать её как трибуну для пропаганды своих взглядов и подрывных действий.

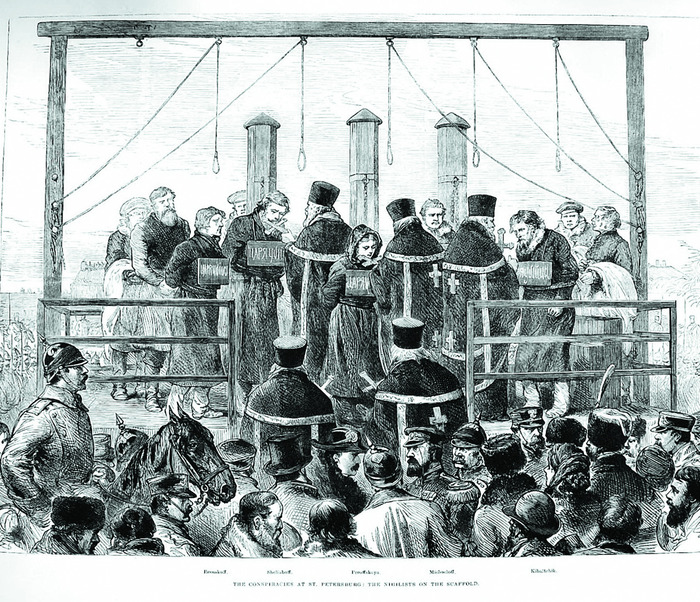

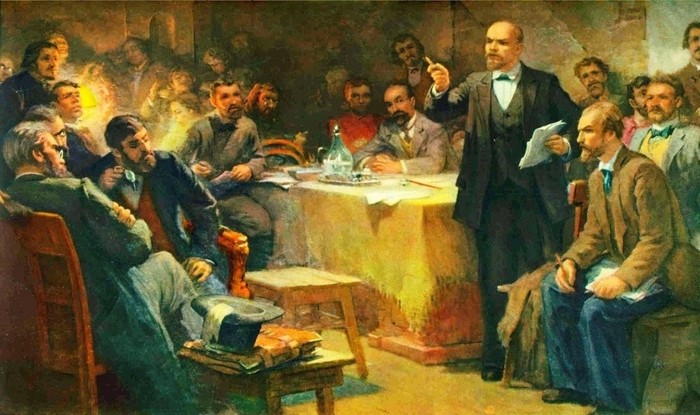

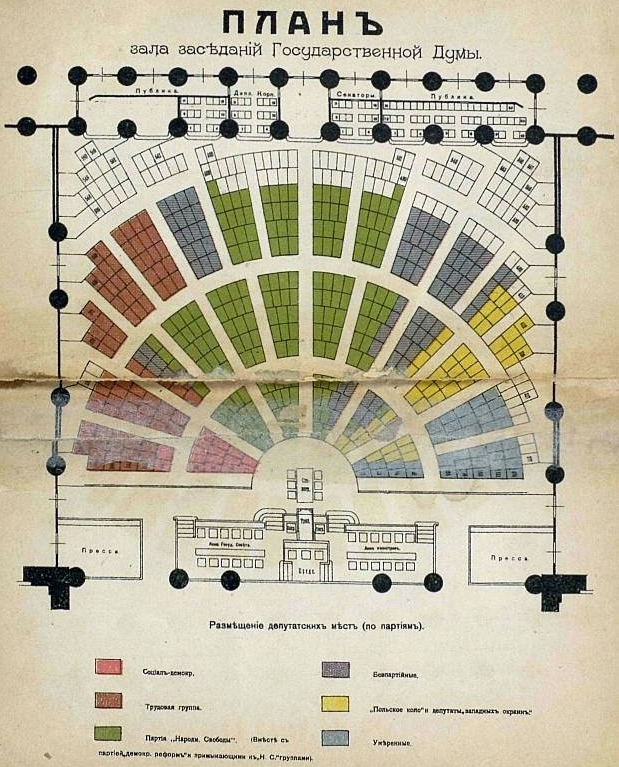

Первую Думу император закрыл, потому что ему надоели кадеты — либералы, требовавшие продолжения реформ, особенно введения ответственного перед парламентом правительства. Во второй Думе левое большинство оказалось поделено между трудовиками (104 депутата), требовавшими широкой крестьянской реформы с переделом земли, а также эсерами (37) и социал-демократами (65), которые решительно требовали продолжения революционного банкета.

Дни думы оказались сочтены, когда она заблокировала в марте 1907 года программу правительственных реформ, которую предложил председатель Совета министров (аналог премьер-министра) и глава МВД Пётр Столыпин — де-юре второй человек в стране, после императора Николая II. В ноябре 1906 года он и Николай II уже предметно обсуждали роспуск Думы. Решили использовать для этого изменение в избирательном законе. И вот тут-то и возникла проблема.

Дело в том, что по новым законам Империи любой закон должен был утверждаться в Думе. Парламентский орган империи избирался на пять лет. Во дворце и в Совете министров все были убеждены в том, что депутаты никогда не примут новый избирательный закон, который ограничивает их прерогативы и налагает ограничения на избрание левых депутатов.

Ввести его в промежутке между роспуском старой Думы и выборами в новую также не получалось. Это было запрещено новыми законами Империи. Но выход был найден, формальной причиной роспуска думы, стало посещение депутатами-эсдеками солдат петербургского гарнизона. 14 июня Столыпин устроил час правительственной демагогии в Думе, назвав это «заговором против правительства». Глава Совмина потребовал отстранения 55 депутатов фракции от заседаний, а с 16 из них снять неприкосновенность. Дума решила подумать, образовав комиссию, которая должна была дать ответ 17 июня.

В ночь на 16 июня Столыпин принял у себя для переговоров по этому вопросу делегацию депутатов-кадетов, с которыми проговорил полтора часа. Министры сидели на низком старте, ожидая, чем все закончится. Переговоры зашли в тупик.

Загодя подписанный закон о роспуске Думы пошел в ход. Одновременно было принято новое положение о выборах. Говорят, узнав о роспуске Думы, Пуришкевич и компания напились в хлам и всю ночь подымали тосты во здравие императора и Империи.

Государственному перевороту 16 июня 1907 года сопротивления депутаты второй Думы не оказали. Некоторые депутаты-кадеты писали, что им казалось, будто бы их избили пыльным мешком. Новую, третью Думу избирали по новой системе. Она увеличила представительство дворян, уничтожила представительство в Думе Средней Азии, уменьшила число депутатов от национальных окраин и увеличила их число от великорусского центра. Городская курия была разделена на две, и от неё увеличивалось представительство более богатых граждан.

Результат не замедлил сказаться. Суммарно правых было 303 депутата из 441. Однако тотальному доминированию мешали склоки внутри фракций и подковёрные интриги. Несмотря на то что власти считали третью Думу более удобной для себя (она проработала отведенные ей пять лет), младшим партнёром двора она не стала: господа-помещики сполна вкусили воздуха парламентской свободы и не собирались мириться с ролями второго плана. Это если вкратце по теме, движемся дальше.

Радость от роспуска думы, прерывает появление женщины с ребёнком, как оказалось, они пришли по поводу ограбления кредитного общества. В общем, после ограбления, бомбисты направлялись к конспиративной квартире, и на лестничной клетке им встретилась девочка.

Вот один из бомбистов, а именно Гриша Типунков, дал девочке монету, зачем он это сделал не совсем ясно, может быть на радостях что удалось захватить такую большую сумму, а может ради того чтобы купить её молчание. С этой самой монетой, женщина с дочкой и пришли в жандармское управление.

Пока там Столыпин, вспоминал обстоятельства гибели брата на дуэли, Соколов на улице встретился с каким то человеком, который передал ему в пакете деньги, от сочувствующих земляков. Когда человек ушел, Наталья у Соколова спросила, что у того спонсора с лицом. На это Соколов ответил, что это Столыпинская метка, оставленная казачьей плетью.

Тут Соколов говорит Наталье, как он ненавидит эту страну, ведь когда он услышал о роспуске думе, то думал что случится бунт, столица вся пылает, цепи сорваны, а тут ровным счетом ничего. Наталья говорит на это, что люди просто до конца ничего не понимают, так что надо как то это им все объяснить.

Соколов тут же докопался до дворника, слышал ли тот о роспуске думы. Дворник о роспуске думы не слышал, да и вообще у него одна только дума, как бы что найти и выпить. Соколов недовольно бурчит, что у дворника отнимают последнюю свободу, а тому на это как то пофиг.

Дворнику действительно пофиг, он обзывает Соколова говном, и запевает песню, видимо он уже нашел что выпить. Недовольный Соколов, вместе с Натальей садится в экипаж и уезжает.

В то время, какой-то бомжеватого вида человек, передает доктору письма получение на почте. Расплатившись с бомжом, Любомиров рассматривает письма и видит, что ему пришло письмо от самой Марии Столыпиной, вот это как говорится поворот. Сам Любомиров от такого поворота в шоке, он роняет другие письма, падает на землю и лихорадочно распечатывает конверт.

Мария пишет Любомирову, что несмотря на то, что его письмо её ужасно напугало, она не показала его отцу, и не никому другому, она долго не решалась ему ответить, но его письмо не выходило у неё из головы, так что она решилась ему написать. Суть же письма заключается в том, что Мария написала ему, что она тоже его любит, так как заповедовал любить врагов своих Христос.

Доктор перечитывал письмо от Марии на конспиративной квартире, тут заявились два бомбиста. Алеша сначала хотел сжечь письмо, даже кинул его в огонь, но потом передумал и сунул к себе за пазуху. Как оказалось, бомбисты собрались устроить наблюдение за дачей Столыпина, вот они и решили захватить доктора с собой.

Любомиров рад стараться, ведь он может быть вживую увидит Машу. Но тут внезапно , раздался стук в дверь, бомбисты тут же сожгли нелегальную литературу, спрятали в тайники оружие, ну а Алеша пошел открывать дверь. Как оказалось, в гости в Любомирову, пожаловали жандармы.

Жандармы вломившись в квартиру, поставили раком бомбистов и устроили обыск. За пазухой у Любомирова, жандарм нашел письмо от Марии, и бросил его на пол, потоптавшись по нему сапогом. Это письмецо, заинтересовало Забельшанского, который старался разглядеть подпись, но так удачно получилось, что след сапога пришёлся на подпись.

Перерыв все в квартире, жандармы заглянули в печку, где нашли слегка подгоревшие листовки и прокламации. Гриша заявил, что он не знал что это нелегальная литература, нашел он эту бумагу на улице, ну и взял её для растопки, ну или для того чтобы задницу подтирать.

Тут Лепехин достает туз из рукава, так по крайней мере ему показалось, в виде с женщиной с дочкой. По команде Лепехина, жандармы строят бомбистов, а Лепехин спрашивает у девочки, видела ли она, когда ни будь этих дяденек, не они ли дали ей монетку.

Хотя девочка и узнала Гришу, который дал ей монетку, но она его не выдала, она так и сказала что никого не узнала. Отпустив женщину с ребенком, Лепехин незаметно для остальных, шепнул что то Любомирову, после чего жандармы удалились. Ну а бомбисты, подобрали с пола письмо и выяснили что оно от Марии Столыпиной.

В это время, Соколов, в шикарном ресторане, ведет беседу с Климовым, по поводу роспуска государственной думы. Климов поясняет, что последнее время, народ прямо таки с ума сошел, вот власть имущие и пошли на некоторые уступки, кинув им кость в виде думы, типа нате выбирайте. Ну народ взял, и навыбирал, да так что эта косточка всем поперек горла встала.

Вот и выходит, что с одной стороны царь с министрами, а с другой стороны дума, и казалось бы, они должны работать сообща, но нет, в итоге они вместе ни одного решения принять не могут, то одни против, то другие. Вот и созрело решение, думу эту распустить, но тут встала проблема, в виде главного министра Горемыкина, который ни то ни се, не рыба не мясо, а с виду старая сонная колбаса.

Ну так рядышком с Горемыкиным, посадили Столыпина, в качестве занозы в одном известном месте, который носится, старается что то делать. Вот Столыпин ,как раз и заставил старика Горемыкина расшевелится, вот поэтому и подготовили закон о роспуске думы, а заодно и манифест чтобы в прессе его напечатать.

Со всем этим, Столыпин с Горемыкин, отправились к самому государю. При этом , Столыпин опасался, что царь может передумать, ограничившись какими то полумерами. Горемыкин спрашивает у Столыпина, что они будут делать, если придет приказ об отмене, не будут же они бунтовать против этого. Столыпин говори на это, что они, попросту, могут не получить этот приказ, типа он где то затерялся.

Горемыкин спрашивает, это ему что, в доме забаррикадироваться и посыльных к себе не пускать. Столыпин говорит что да, именно так, до завтрашнего утра. Дальше Климов рассказывает, что Столыпин угадал, ночью государь передумал и послал к Горемыкину письмо, которое однако до того так и не дошло, министр дверь так и не открыл. Ну а утром выходит манифест, о роспуске государственной думы.

Тут официант, передает Соколову записку, следующего содержания, что их доктор оказался не того, так что надо его того. На этой же записке, Соколов пишет ответ, ждать, без него ничего не предпринимать. Ответ, официант предает Забельшанскому, который стоит на улице перед рестораном.

Хоть им и сказано ждать, бомбистам не терпится, они хотят судить доктора революционным трибуналом, ну а пока что, они его немножко так избили, даже не дав ему возможности оправдаться. Алеша не стал дожидаться, когда его прямо тут прикончат, так что он раскидав бомбистов, бросился удирать. они кинулись за ним в погоню.

Далеко убежать у доктора не получилось не получилось, его перехватил Гриша с револьвером наголо, ну что тут скажешь, не фартануло не свезло. В общем, врезав Алеше хорошенько, бомбисты его связали и куда то отвезли. Спустя какое то время, в это место прибыл Соколов.

Алеша хотел объясниться, но Соколов тут же взял его за горло, типа он ему верил, а доктор оказался предателям. Доктор на это обиделся, ведь он, несет Соколову самого Столыпина на блюде, а его тут кончать задумали. Соколов требует пояснения. Ну доктор ему и объясняет, что эта идея с бомбами ему изначально не нравилась, вот он и придумал через дочку к Столыпину подобраться.

Бомбисты Алеше не очень то и верят, они так и говорят Соколову, что доктор все врет. Доктор истерично орет на этот, что может быть он и врет, но все же это лучше чем бомбы, ведь если людей сотнями без разбору взрывать, в этой новой прекрасной России будущего, никого вообще не останется. А так доктор хочет революцию, но не такими способами.

Скорчив дикую рожу, Соколов спрашивает у Алеши, какова его идея. Алеша говорит на это, если ему удастся втереться в доверие к дочке Столыпина, то она сама их в дом приведет, если по уму все сочинить. В общем, несмотря на то что другие против, Соколов оценил идею, и велел доктора развязать.

И вот, при помощи Натальи, Любомиров сочиняет любовное письмо дочери Столыпина. А на этом моменте я пожалуй все, что будет дальше, вы узнаете из следующей серии. Если вам понравилась статья, ставьте лайк, пишите комментарии, ну и на сам канал подписываться не забывайте