Введение

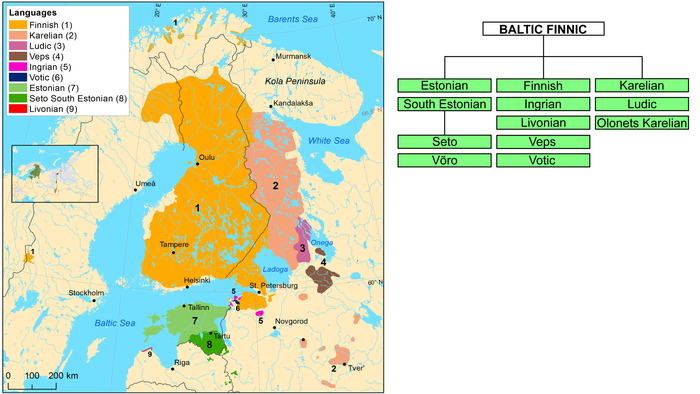

Современные прибалтийско-финские народы населяют Северо-Восточную Европу и представляют западную ветвь уральской языковой семьи. В частности, финны, эстонцы и небольшая этническая группа ливвиков в основном проживают в Финляндии, Эстонии и Латвии соответственно. А карелы, вепсы, ижоры, вожане и ингерманландцы проживают на северо-западе России, в том числе в Республике Карелия, а также в Ленинградской, Архангельской, Вологодской и Тверской областях.

Согласно переписи населения России 2020 года, на долю прибалтийско-финских народов в России приходится менее 1% всех носителей финно-угорских языков, однако они занимают не менее трети территории, на которой говорят на финно-угорских языках.

Историческое прошлое прибалтийско-финских народов и их миграции

История западных (или прибалтийских) финских народов тесно связана с Северо-Восточной Европой. Как языковое сообщество, протофинноязычные группы сформировались около 3000 лет назад.

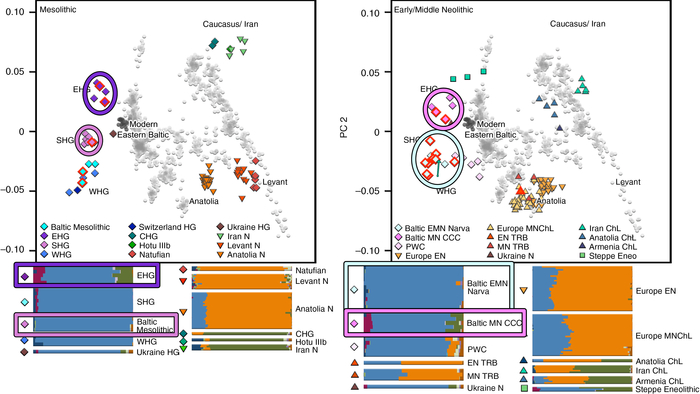

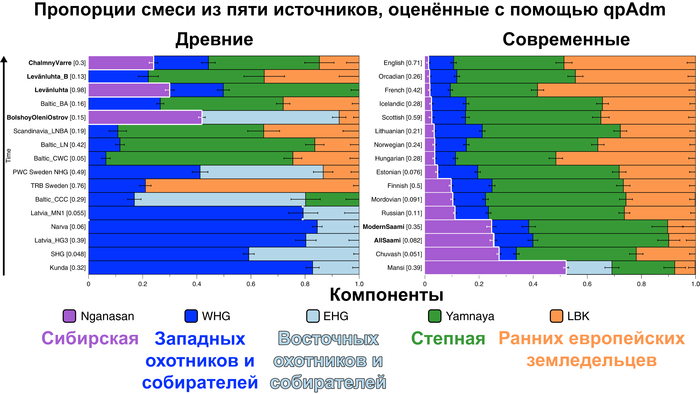

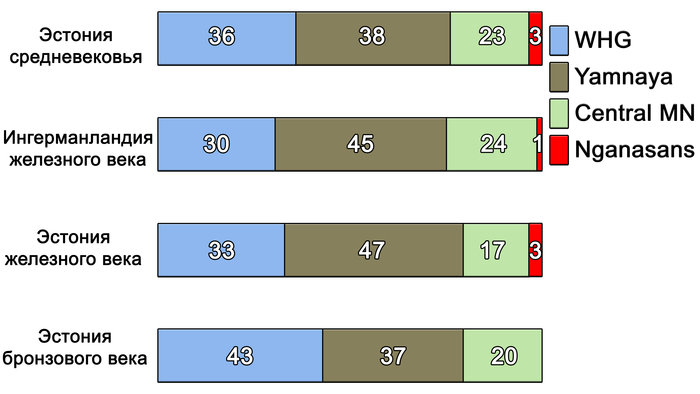

К началу бронзового века генофонд на юге Северо-Восточной Европы (в регионе Восточной Балтики) претерпел значительные структурные изменения. Вклад мезолитических восточных охотников-собирателей (EHG) превзошёл вклад западных охотников-собирателей (WHG).

Кроме того, новые генетические компоненты, характерные для носителей культуры шнуровой керамики, были привнесены в результате миграций из Причерноморско-Каспийской степи, которые привели к переходу к земледелию и животноводству, а также к распространению индоевропейских языков в регионе.

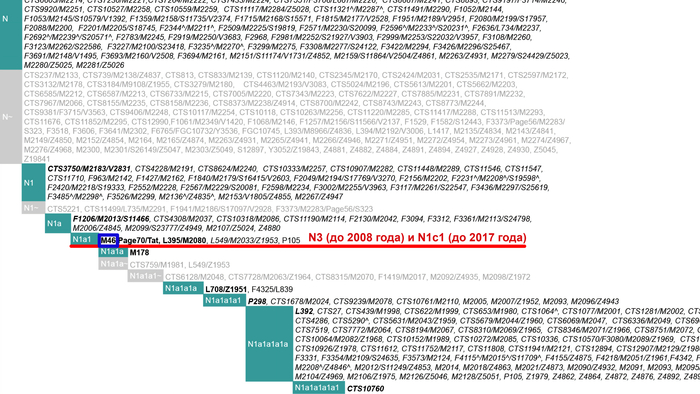

Прежде чем продолжить, сразу отмечу, что названия гаплогрупп меняются по мере увеличения количества образцов и корректировки филогении. Значительную роль в изменении названий играет Международное сообщество генетической генеалогии (ISOGG). Поэтому в комментариях можно встретить возмущённые замечания от людей, которые запомнили обозначения гаплогрупп из более ранних работ. В данной работе также использованы более ранние обозначения гаплогрупп. Прошу это учитывать и ориентироваться на цифровые и буквенные обозначения после указания основной линии. Постарался адаптировать текст, чтобы не было путаницы.

Кроме того, люди часто не понимают смысл гаплогрупп и наделяют их какими-то удивительными свойствами. А в погоне за упрощением происхождения их носителей отталкиваются от места возникновения первой мутации, которую учёные условно назвали новой буквой, и пытаются поместить прародину популяций, у которых эта линия встречается, не в место формирования генофонда популяции, а в место, где обнаружены первые образцы с этой условно-названной линией. Хотя эта линия всего лишь продолжение предыдущей, а её обозначение весьма условно. Часто такое встречаю в комментариях касательно гаплогруппы R, которая также, как и N, является продолжением гаплогруппы K, и так далее в прошлое, вплоть до A, т. е. в начало филогении Y-хромосомы человека.

Самые ранние генетические следы миграций из Западной Сибири были обнаружены на севере Кольского полуострова.

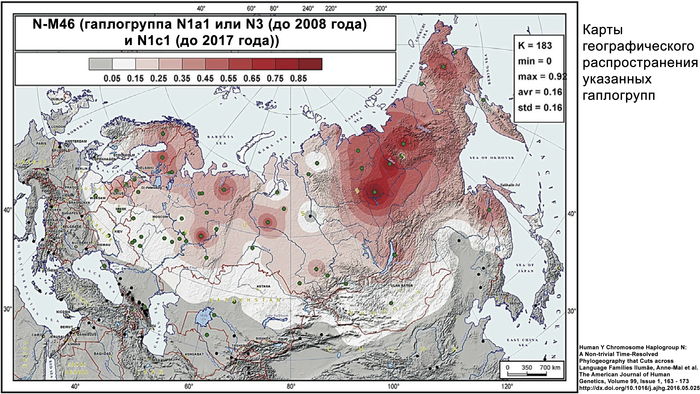

Эти следы были выявлены как по аутосомным данным (сибирская компонента), так и по данным Y-хромосомы N-M46 (гаплогруппа N1a1 или N3 (до 2008 года) и N1c1 (до 2017 года)). Этот период относится примерно к 3,5 тысячам лет назад и совпадает с распространением носителей уральских языков. До 2000 лет назад эта волна миграции достигла Скандинавии, где её влияние прослеживается от эпохи до викингов (1–749 гг. н. э.) и до наших дней. Интересно, но в образцах из Восточной Прибалтики бронзового века не было обнаружено сибирского вклада в генетику населения.

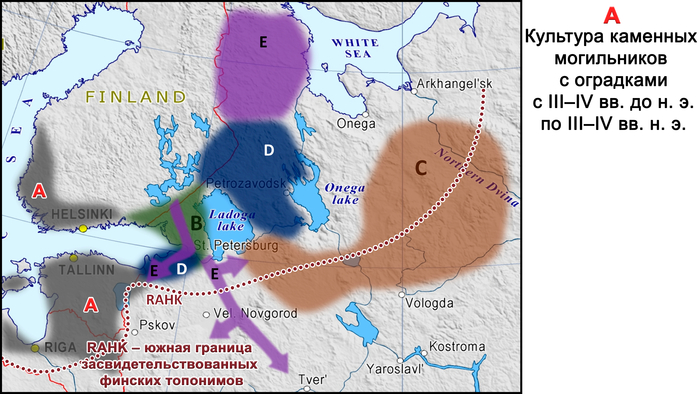

Однако в железном веке, не позднее 2,5 тысяч лет назад, когда финно-угорские языки начали активно разделяться, у представителей культуры каменных могильников на территории современной Эстонии были выявлены сибирская аутосомная компонента и гаплогруппа Y-хромосомы N-TAT или M46. Эта культура характеризуется каменными могильниками с оградками – тарандами и может упоминаться как культура тарандов.

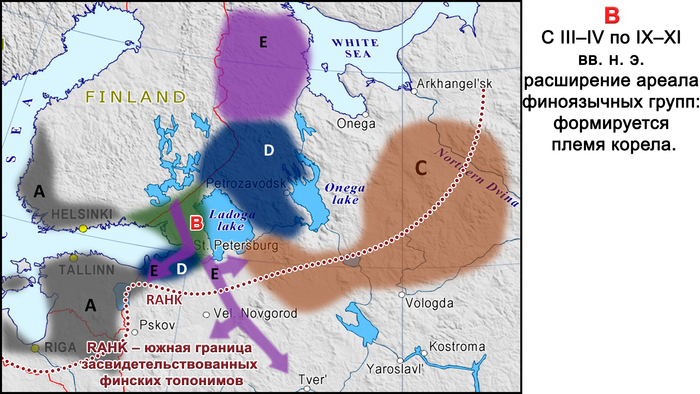

Сообщества культуры каменных могильников имели фиксированную среду обитания, отчетливую материальную культуру, существовали за счет местных ресурсов и, вероятно, пережили демографический подъем и значительное увеличение плотности населения. К настоящему времени обнаружено гораздо больше могильников с оградками культуры каменных могильников, чем захоронений с каменными ящиками в том же ареале. Археологический период каменных могильников с I по IV вв. н. э., характерных для Эстонии, Северной и Западной Латвии, Юго-Западной Финляндии и Северо-Западной России в эпоху римского железного века, можно назвать «золотым веком» протофинской цивилизации. Финны, эстонцы, ливвики и вожане — все они появились в пределах географических границ культуры каменных могильников. В частности, вожане начали отделяться от северных протоэстонских предков в I в. н. э. и гораздо позже стали частью Новгородской республики. В середине I тысячелетия н. э. (с VII-VIII вв. н. э. по XII – XIV вв. н. э.) некоторые потомки носителей культуры каменных могильников с юга современной Финляндии переселились на Карельский перешеек, где позже появилось средневековое племя Корела.

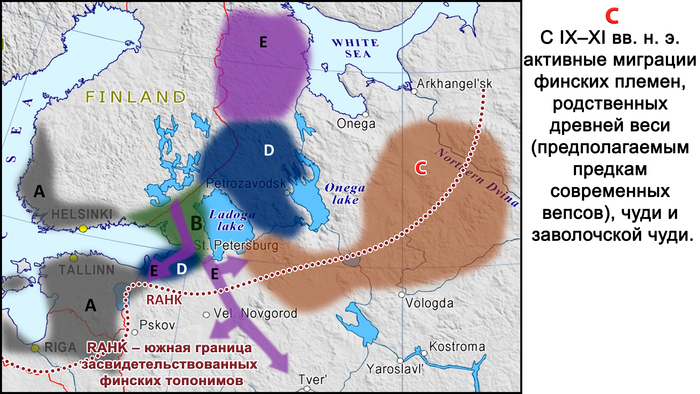

К IX–XI векам нашей эры миграции финноязычных племён усилились, что привело к дальнейшему этническому разделению. Население Приладожской «чудской» курганной культуры из южно-ладожских и белозерских регионов средневекового племени весь дало начало современным вепсам. В XI–XII веках родственные им племена расселились дальше на восток, в бассейн Северной Двины. В XII–XIV веках (особенно до XIV века) эти племена упоминались в русских летописях как чудь заволочская, а к XIX веку они перешли на русский язык.

Другие миграции связаны с разделением племён карелов и вепсов.

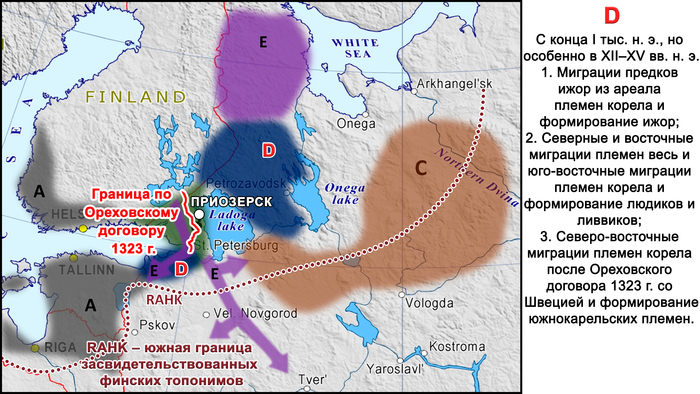

Во-первых, с конца 1-го тысячелетия нашей эры (и особенно с XII по XIII века) и не позднее XVII века ижоры отделились от южных племён корела, которые жили на юге Карельского перешейка, и распространились на юг, вниз по реке Оредеж и вдоль южного побережья Финского залива и далее в район нижнего течения реки Луга.

Во-вторых, восточная часть племён корела вместе с одноимённым городом, современным Приозерском, которая осталась в составе Древнерусского государства (Новгородской земли) по Ореховскому договору 1323 года со Швецией, дала начало современным карелам (в частности, современным носителям южно-карельского диалекта).

Современные карелы – ливвики и людики, проживающие в районе между Ладожским и Онежским озёрами, являются результатом смешения этих карельских племён, двигавшихся на юго-восток, с предками вепсов, двигавшихся на северо-восток.

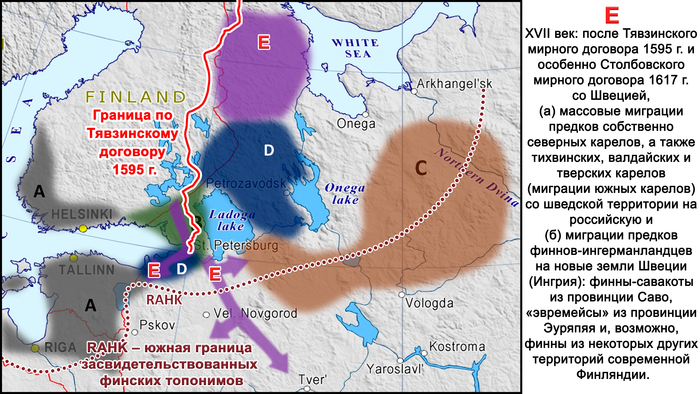

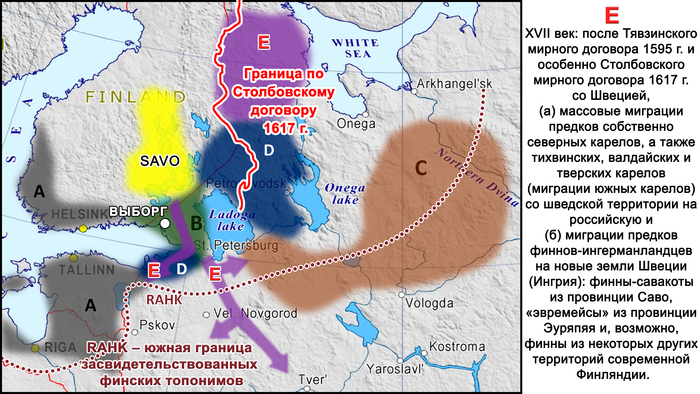

В XVII веке после Тявзинского мирного договора 1595 года и особенно после Столбовского договора 1617 года Швеция присоединила к себе территории к северу и западу от Ладожского озера, и некоторые местные группы переселились на восток вглубь Русского царства.

В частности, многие карелы из этих районов мигрировали сначала на север и восток, что привело к появлению современных носителей собственно северного карельского диалекта, а затем на юг, что привело к появлению современных «островков» карельского диалекта карельского языка в Тихвинском районе Ленинградской области, Валдайском – Новгродской и в Тверской области.

Происхождение финнов-ингерманландцев относится к тому же периоду. После Столбовского мирного договора финны-савакоты из провинции Саво в Финляндии, расположенной к северу от Выборга, и «эвремейсы» из провинции Эуряпяя, жившие к западу от Выборга, а также, по-видимому, финны из некоторых других финских провинций, расположенных севернее, были переселены шведскими властями на юг. Эти новые регионы включали в себя южные районы Карельского перешейка, юг бассейна Невы и далее до Сойкинского и Кургальского полуостровов, и их целью было заселение этой территории после того, как их покинуло православное население.

Подводя итог, можно сказать, что исторически прибалтийско-финские народы можно разделить на две основные группы по их миграционной активности: (а) относительно оседлая группа и (б) группа активных мигрантов. Финны, эстонцы, ливвики и вожане относятся к первой группе: они жили в пределах географических границ своей языковой родины не менее 2000 лет. К группе активных мигрантов относятся предки современных карелов, а также ижоры, ингерманландцев, вепсов и средневековые финноязычные общины Русского Севера, которые ассимилировались к XIX веку.

Все эти народы сформировались в результате миграционных волн с их языковой родины за последние 1500 лет. Сегодня оседлая группа вожан и большая часть мигрировавших народов (за исключением северных миграций финнов Финляндии) проживают в Российской Федерации.

Предыдущие генетические исследования финноязычных народов Восточной Европы

Генофонды карелов, вепсов и ингерманландцев были проанализированы в исследовании распространения уральских языков в Северной Европе.

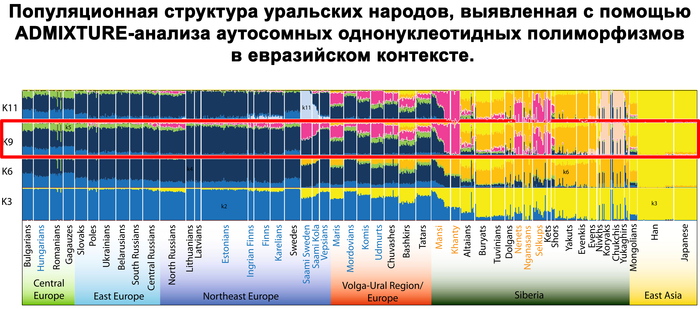

Предковая компонента, характерная для носителей уральских языков, встречается у 11–15% карелов, вепсов и ингерманландцев, что соответствует северным русским (13%), но ниже, чем у саамов (~50%), и выше, чем у эстонцев (5%). По всему спектру предковых компонент карелы, вепсы и ингерманландцы имеют наибольшее сходство с населением Финляндии.

Согласно исследованиям всего генома, уральская компонента встречается в современных финноязычных популяциях с той же частотой, что и сибирская компонента, около 10% у карелов, вепсов и ингерманландцев.

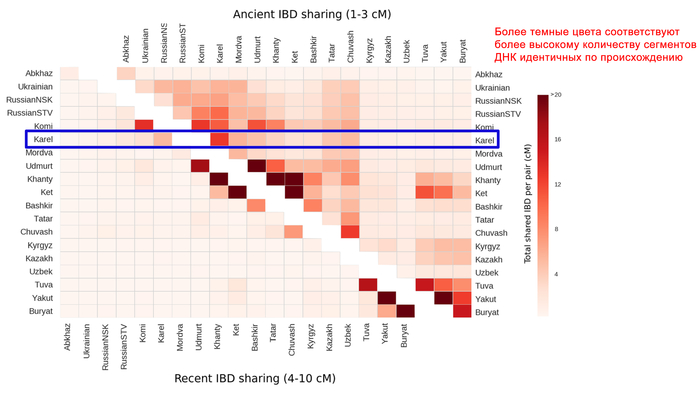

В ходе исследования генофондов различных этнических групп, проживающих от Прибалтики до озера Байкал, было выявлено небольшое сходство между карелами и населением Волго-Уральского региона. Это сходство проявилось в количестве коротких сегментов ДНК от 1 до 3 сантиморганид, имеющих общее происхождение (IBD).

Генофонд вологодских вепсов имеет наибольшее сходство с генофондом северных русских из Мезенского района Архангельской области. Анализ полных геномов тех же популяций вепсов и карелов с помощью D-статистики показал, что у карелов, вепсов, северных русских и коми есть сибирская компонента, у карелов и вепсов около 10%. Однако у популяций, проживающих южнее, эта компонента отсутствует.

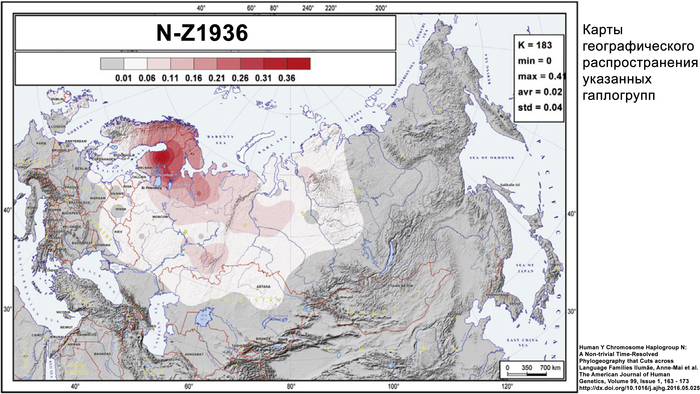

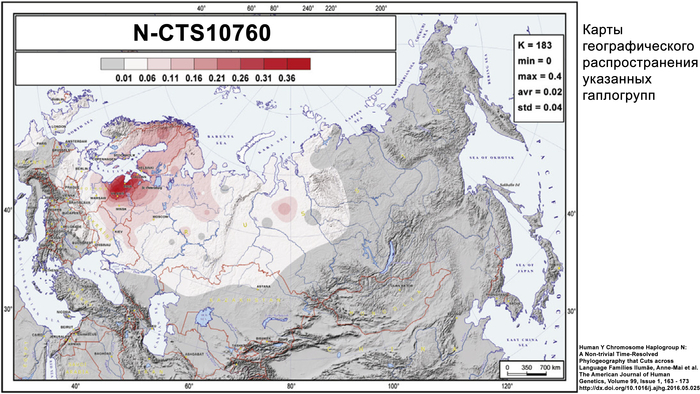

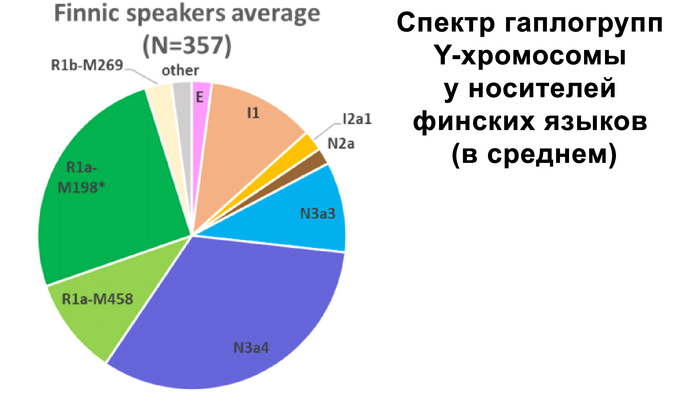

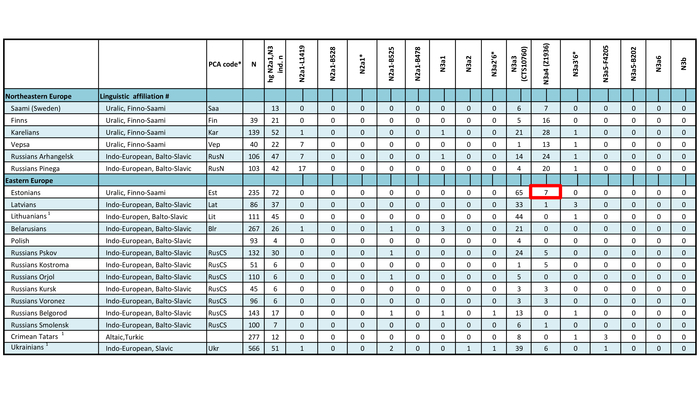

Набор гаплогрупп Y-хромосомы у финноязычных народов характеризуется повышенным присутствием гаплогруппы N с двумя её ветвями: N-Z1936, преобладающей у карелов (20%), вепсов (33%) и финнов (41%), и N-CTS10760, более распространённой у эстонцев (28%). Из пяти линий N преобладает N-Z1934 (B535), которая появилась около 4000 лет назад и встречается в популяциях Северо-Восточной Европы. Её частота достигает ~20% у карелов, ~33% у вепсов, что немного ниже, чем у финнов (около 44%), а также 20–30% у саамов и 19–23% у русских Архангельской области.

В данной работе описываются карелы в наибольшем многообразии, а именно северные и тверские карелы, людики и ливвики, а также вепсы и малоизученные популяции ижор, ингерманландцев и вожан. При этом совокупность Y-хромосом тверских карелов из предыдущей работы продемонстрировала их генетическое родство с южными популяциями карелов и вепсов.

Всего исследование охватывает восемь финно-угорских популяций, в настоящее время проживающих на территории Российской Федерации. В частности, авторы изучали северных карелов Калевальского района, ливвиков Олонецкого района, людиков Пряжинского района Республики Карелия и тверских карелов Тверской области, а также вепсов Прионежского района Карелии, ингерманландцев Гатчинского муниципального округа, ижорцев Сойкинского полуострова и нижнего течения реки Луга Кингисеппского района Ленинградской области, и западных вожан из района бывшей деревни Краколье в пределах посёлка Усть-Луги Кингисеппского района Ленинградской области.

В этом исследовании упор также сделан на локальное сравнение финно-угорских групп с соседними популяциями русских.

Примечание

Кстати, здесь позволю себе сделать некоторое отступление, потому как по опыту знаю, что, когда в исследовании упоминаются финно-угорские народы и русские, часто в комментариях появляются люди, распространяющие искаженные данные более ранних работ учёных, которые некоторые СМИ упорно распространяли около 20 лет, каждый раз подавая их как новые сенсационные открытия того, что «русские оказались финнами» и, следовательно, «русские — не славяне». Те, кому нравились такие выводы, в это верили, не проверяя, несмотря на то, что сами учёные, на которых ссылались авторы подобных статей, полностью опровергли подобные выводы и указали на ошибки и подмену понятий, карт и данных. Не стану подробно рассказывать, что «исконно русских» или каких-то ещё генов попросту не существует, потому как это надолго и может отвлечь от обзора нового исследования, а сразу сообщу основные сведения, о которых известно уже около 10 лет и более.

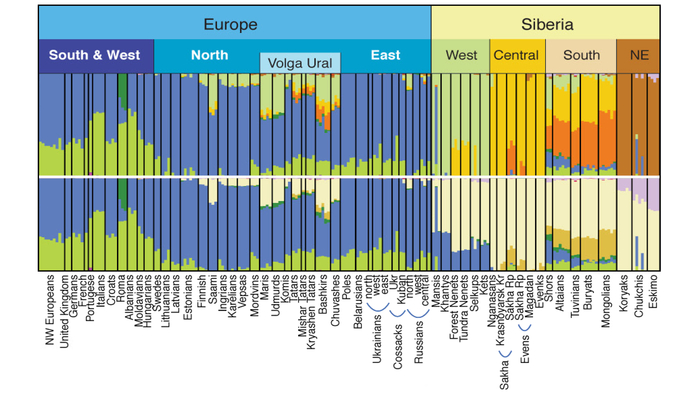

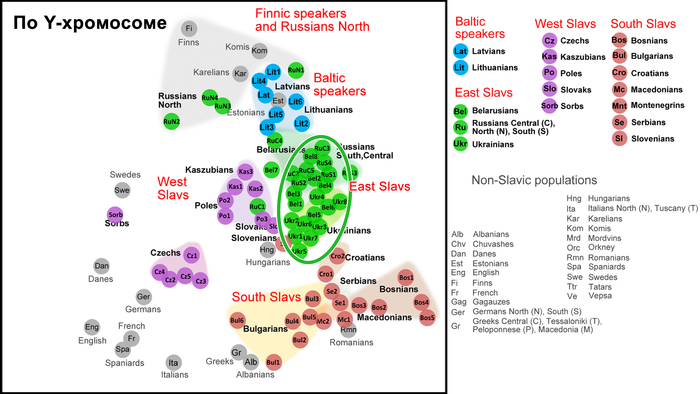

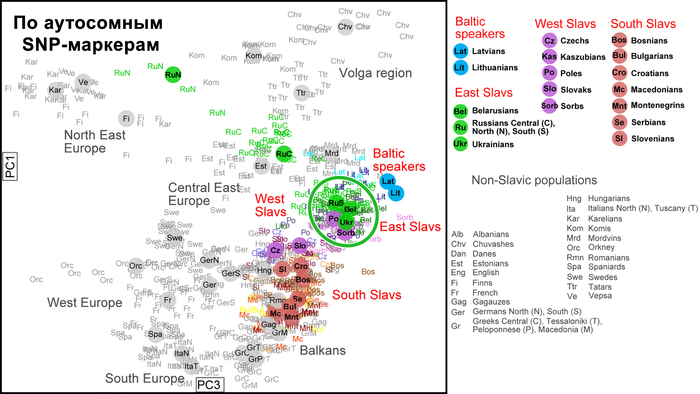

Так, по всем генетическим маркерам, а именно по Y-хромосоме, митохондриальной ДНК и полногеномным аутосомным данным, русские центральных и южных областей, украинцы и белорусы группируются в свой собственный кластер, который находится близко к кластеру западных славян, но не перекрывается с ним.

А внутри этого восточнославянского кластера генофонды русских и украинцев «образуют два облака, которые соприкасаются и частично переходят друг в друга по краям без четкой границы. Что касается белорусов, то часть белорусских популяций Полесья генетически неотличима от украинцев, а другая часть — от русских». Однако исключением являются северные русские Архангельской области, особенности которых часто, но ошибочно распространяют на всех русских. Они также упоминаются и в работе, которой посвящён этот обзор. Эти популяции русских генетически отдаляются от остальных восточных славян, тяготея к финно-угорским популяциям, при этом не переставая быть русскими, как минимум по самоопределению и своей истории. При этом всё население Архангельской области, по данным 2024 года, составляет чуть менее 1 миллиона человек. Однако, если убрать региональную привязку к Архангельской области, получаются такие вот горе-сенсации.

Результаты и обсуждение

Генетическое разнообразие финских популяций

Аутосомный состав популяций Карелии (вепсов и карелов) более однороден, чем их отцовские линии. Генофонд Карелии по линиям Y-хромосомы в значительной степени сформирован тремя генетическими компонентами и характеризуется межпопуляционными различиями в разнообразии ветвей N.

Различия между северными и южными популяциями карелов, а именно между людиками и ливвиками, можно объяснить, как их географической изоляцией друг от друга (около 400 км), так и историей их формирования. Они также могут указывать на генетическое родство между карелами-людиками и исчезнувшей древней популяцией, оставившей свой след в генофонде центральных русских.

На уровне Y-хромосом большое генетическое расстояние между вепсами и тремя популяциями карелов, но близость вепсов к северным русским может указывать на то, что вепсы и финноязычные народы Русского Севера, ассимилировавшиеся в XVI–XIX веках, имеют общее генетическое происхождение. Действительно, исчезнувший народ заволочская чудь из района Поморья часто связывали с вепсами.

В течение последних трёх столетий тверские карелы жили примерно в 500 километрах от других карельских народов. Более раннее исследование показало, что генофонды тверских карелов и карелов с вепсами из Карелии схожи.

Используя расширенную панель гаплогрупп Y-хромосомы и панель SNP всего генома, исследование демонстрирует генетическое родство тверских карелов с ливвиками и, в некоторой степени, с людиками и ижорой. Это противоречит историческим данным, свидетельствующим об общем происхождении северных и тверских карелов.

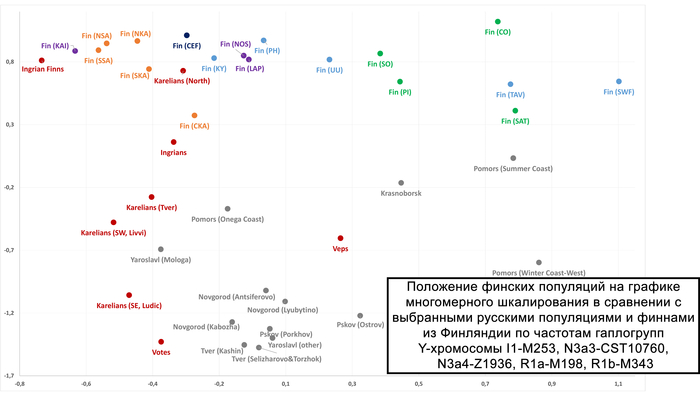

Анализ Y-хромосомы показывает, что ингерманландцы наиболее близки к северным карелам и восточным финнам, в том числе к финнам из провинций Северное и Южное Саво, которые исторически считаются источником миграции савакотов, предков ингерманландцев. Наибольшее разнообразие линий в пределах N наблюдается у ингерманландцев. А наличие этих линий у ижоры и карелов говорит об их общем происхождении.

Анализ аутосомных данных показывает генетическую близость между ингерманландцами, ижорой и вожанами, что могло быть результатом браков между ингерманландцами и женщинами ижоры и вожан или того факта, что значительная часть современного генофонда исторической Ингерманландии происходит от коренного местного населения (возможно, от вожан или местных славянских племён). Учитывая, что вожане и ижора были православными, как и русские, смешанные браки между этими тремя группами исторически были распространены, в то время как их браки с лютеранскими ингерманландцами до Второй мировой войны были редки, но всё же были.

Гаплогруппы Y-хромосомы

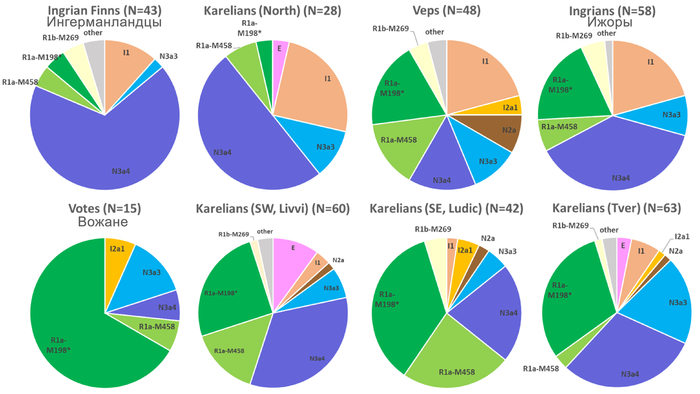

В генофонде анализируемых финно-угорских народов России насчитывается 18 полиморфных гаплогрупп Y-хромосомы. Наиболее распространёнными из них являются I1, N-CTS10760, N-Z1936 и R1a.

Вклад гаплогруппы I1 максимален у северных карелов, вепсов и ижор (21–25%) и высок у ингерманландцев (12%). Гаплогруппа N-CTS10760 составляет пятую часть всего разнообразия Y-хромосом тверских карелов (19%) и встречается с высокой частотой у ингерманландцев, вожан, вепсов и северных карелов (9–13%). Гаплогруппа N-Z1936 составляет треть генофонда Y-хромосом финноязычных народов России, преобладая у ингерманландцев (67%) и северных карелов (50%). Её вклад в генофонды вепсов, ливвиков, тверских карелов и ижор составляет от 21% до 38%. Гаплогруппа R1a, включая её ветвь R1a-M458, является доминирующей гаплогруппой у вожан (73%) и людиков (60%) и составляет треть разнообразия Y-хромосом у ливвиков, тверских карелов, вепсов и ижор.

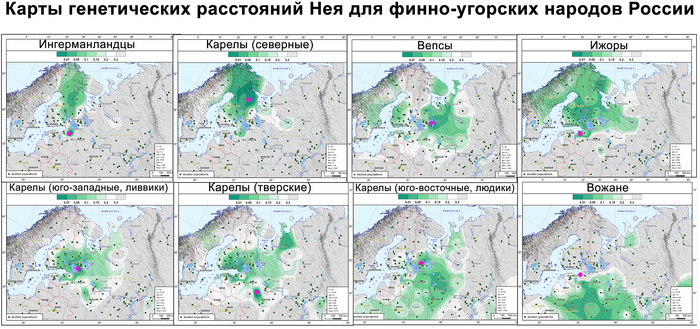

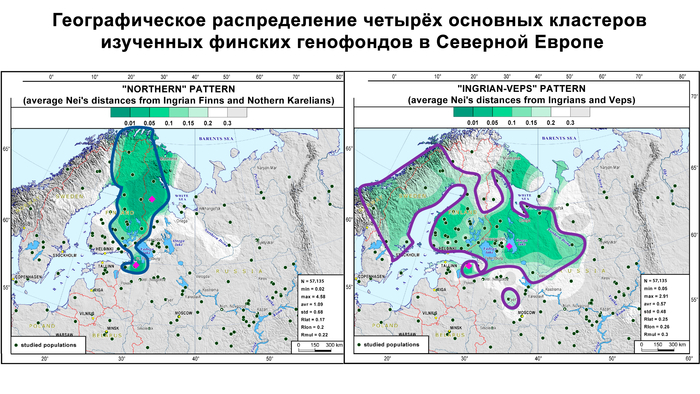

Изученные популяции заметно отличаются по разнообразию четырёх основных гаплогрупп и их частотам как друг от друга, так и от усреднённой выборки, объединяющей все изученные финно-угорские группы. Генофонды финских популяций сравнивались друг с другом и с некоторыми соседними популяциями русских по всему спектру гаплогрупп Y-хромосом с помощью матрицы попарных генетических расстояний Нея.

Данные были визуализированы на графике многомерного шкалирования и картах генетических расстояний Нея.

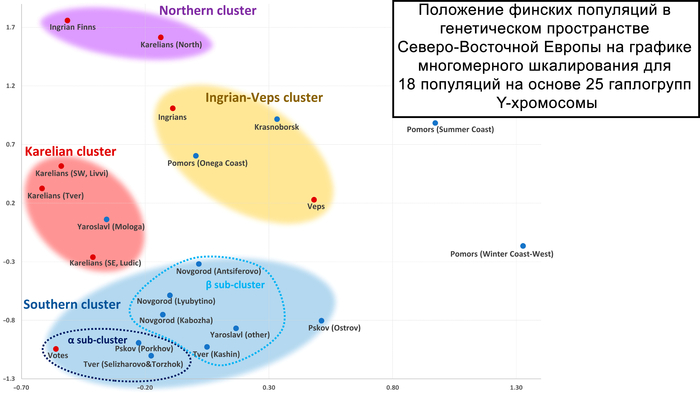

На графике вожане и ижоры занимают противоположные точки генетического пространства, несмотря на географическую близость. При этом генофонд вожан по отцовским линиям резко отличается от генофонда всех остальных финно-угорских групп из-за значительного вклада гаплогруппы R1a. Вожане образуют отдельный отдалённый кластер вместе с населением Центральной России. Причём только с современными русскими из Порхова Псковской области, который был в составе Новгородской республики, ближайшими географическими соседями вожан из всех рассмотренных здесь новгородских русских популяций. Такая же степень сходства наблюдается между вожанами и русскими, проживающими на западе Тверской области России, в Селижаровском и Торжском районах.

Это может быть связано с генетическим дрейфом, небольшим размером популяции или изначальным различием между генофондами вожан и ижор. Последнее предположение о различиях может быть правдоподобным, учитывая отсутствие миграционной активности у вожан.

Здесь стоит учитывать, что отличие по отцовским линиям, по которым многие комментаторы ставят клеймо на людей, не означает отличие по всему геному, т. е. по большинству предков, а по ним вожане и ижоры являются частью кластера Ингерманландии вместе с финнами-ингерманландцами. При этом внутрипопуляционное разнообразие ижор поражает как с точки зрения аутосомных данных, так и гаплогрупп Y-хромосомы. По мужским линиям ижоры, находясь в пределах кластера ижор и вепсов, тяготеют и к карельскому, и к северному кластерам ингерманландцев и северных карелов.

Это объяснимо, потому как выборка ижор из исследования состоит из двух подгрупп: представителей Сойкинского полуострова и нижнего течения реки Луга, которые имеют совершенно разную этническую историю, которую авторы опишут в следующей своей работе.

Помимо этого, по линиям Y-хромосомы были выявлены связи вепсов, поморов Онежского берега и русских Красноборского района Архангельской области с популяциями заволочской чуди.

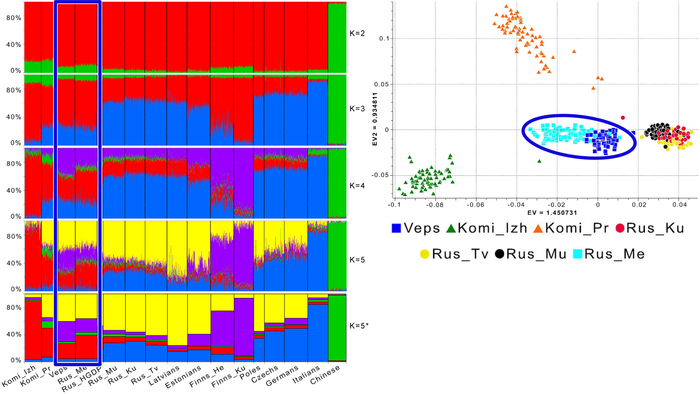

Аутосомный генофонд

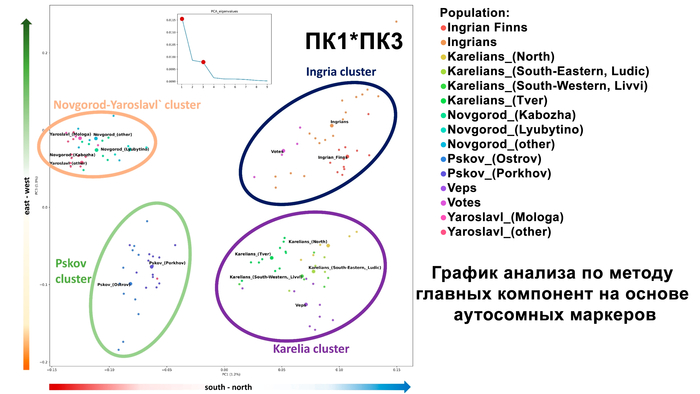

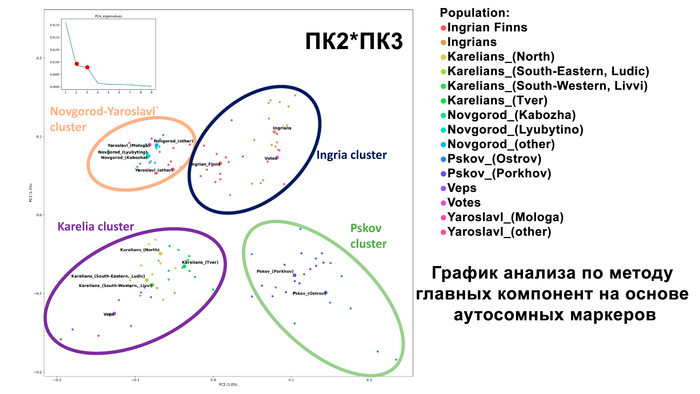

Структура аутосомного и Y-хромосомного генофондов финских популяций России существенно отличается. Генофонд Y-хромосомы финно-угорских популяций более разнообразен, чем аутосомный. Его можно разбить на два больших блока в зависимости от их географической близости:

Популяции исторической Ингерманландии (вожане, ижоры и финны-ингерманландцы).

Популяции Карелии (вепсы и все популяции карелов).

Такая структура обнаруживается на базовом уровне моделирования с участием 6 предковых компонент (K = 6), что косвенно указывает на её древнее происхождение.

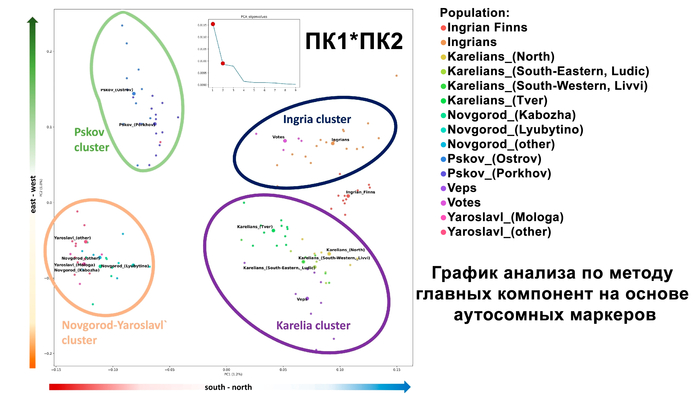

Эта структура сохраняется и в более детальной модели с участием 22 предковых компонент, в этой модели наблюдаются более резкие различия между финно-угорскими народами и русскими соседних районов. В аутосомном генетическом пространстве русские центральных областей отделены от финно-угорских групп, хотя в пространстве Y-хромосом в кластер к русским попадают вожане. А вместе финно-угорские народы и соседние популяции русских образуют четыре кластера: «Карелия» (все карельские популяции и вепсы), «Ингерманландия» (ижора и вожане), «Псков» (русские Островского и Порховского районов Псковской области) и «Новгород-Ярославль» (русские Новгородской и Ярославской областей). При этом ингерманландцы в зависимости от выбранной главной компоненты либо попадают между кластерами «Карелия» и «Ингерманландия», либо в кластер «Ингерманландия» к ижорам и вожанам.

Аутосомный генофонд вепсов наиболее близок к генофонду ливвиков и людиков. Однако, согласно гаплогруппам Y-хромосомы, вепсы довольно далеки от ливвиков, людиков и тверских карелов, но еще более далеки от северных карелов.

Происхождение гаплогруппы N-Z1936 у прибалтийско-финских и соседних народов

Как уже упоминалось, структура аутосомного генофонда зависит от значительно большего числа предков человека, чем структура генофонда по гаплогруппам Y-хромосомы и мтДНК. Однако, хотя генофонд по гаплогруппам Y-хромосомы более подвержен влиянию генетического дрейфа, он лучше сохраняет древние предковые линии на протяжении тысячелетий, даже в тех случаях, когда в аутосомном генофонде от этих древних предков не осталось и следа. Здесь главное — грамотно и умело пользоваться этими однородительскими маркерами.

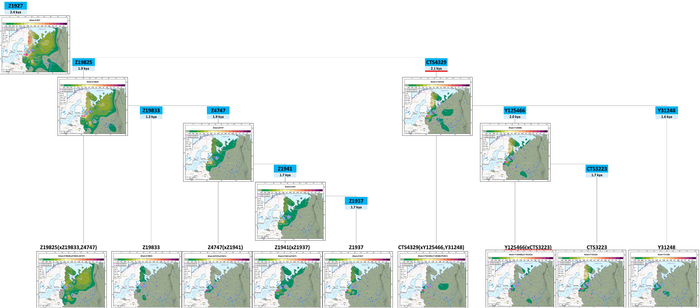

Гаплогруппа N-Z1936 является основной гаплогруппой для популяций трёх из четырёх кластеров в генетическом пространстве Y-хромосомы. В генофонде финно-угорских народов она представлена в основном субкладой N-Z1927 (её предковая ветвь Z-1934 была обнаружена с высокой частотой у карелов, вепсов, финнов, саамов и северных русских). Это означает, что большинство носителей N-Z1936 среди финно-угорских народов, а также среди некоторых народов Северной и Центральной России происходят от общего предка, жившего примерно 2400 лет назад. Гаплогруппа N-Z1927 представлена ветвями N-Z19825 и N-CTS4329, которые появились около 2 тыс. лет назад.

Обе ветви встречаются минимум в одной карельской популяции и по крайней мере в одной популяции из Ингерманландии. Эти ветви также распространены по всей Финляндии с высокой частотой: 21,1% и 16,6% соответственно.

Ветвь N-Z19825* является корневой кластерной (полная номенклатура: Z19825(xZ19833, Z4747)) и, предположительно, включает в себя группу ещё не изученных подветвей. Это предположение основано на обширной географии N-Z19825*, которая встречается не только у карелов и вепсов, но и у русских из Архангельской и Вологодской областей. Дальнейшее изучение этой ветви может привести к обнаружению её линий, общих для северных русских и населения Карелии, а также региональных вариантов, появившихся за последние 2000 лет, то есть за всё время существования линии N-Z19825.

Субгаплогруппа N-CTS4329, возрастом около 2100 лет, более характерна для финно-угорских народов, в частности для северных карелов (31%), ингерманландцев (19%), ижор (16%) и ливвиков (8%). Среди рассмотренных в данной работе русских она наиболее часто встречается у ярославских русских из Мологи (5%) и северных русских. Также N-CTS4329 встречается с частотой от 1% до 3% у народов Поволжья – эрзян, марийцев и татар-мишарей.

В пределах N-CTS4329 авторы проанализировали три ветви: основную ветвь N-Y125466 и две редкие ветви N-Y31248 и N-CTS4329*. Географическое разнообразие N-Y125466, возрастом около 2000 лет, в значительной степени представлено её субкладой N-CTS3223, возрастом около 1700 лет, которая чаще всего встречается у северных карелов (31%), ингерманландцев (8%), ливвиков (4%) и ижор (4%). Субклада N-Y125466 (xCTS3223) встречается у ингерманландцев (5%), поморов Зимнего берега (3%) и у эрзян (2%). Редкая ветвь N-Y31248, возрастом около 1700 лет, ограничена карелами-ливвиками, ингерманландцами и русскими Мологи (3–5%). А ветвь N-CTS4329 (не считая сублинии Y125466 и Y31248) встречается только у ижор (11%) и у северных русских из Красноборского района Архангельской области (3%).

Таким образом, разнообразие N-Z1936 в изученных финноязычных популяциях в значительной степени представлено девятью параллельными ветвями, которые появились около 1300-2100 лет назад. Четыре из них имеют обширное географическое распространение (Z19825*, Z1941*, Z1937 и CTS3223), а остальные встречаются в виде изолированных островков.

Филогенетическое древо указывает на рост популяции носителей N-Z1927, поскольку в каждой из её ветвей есть новые линии. Линии CTS3223 и Z1941 появились около 1700 лет назад и встречаются как в Карелии, так и среди населения исторической Ингерманландии, а также в Финляндии. Таким образом, в то время как предок N-Z1927 жил около 2400 лет назад, быстрый рост численности населения среди его финноязычных потомков, по-видимому, начался только 1700–2000 лет назад.

Этот рост хронологически соответствует I–IV вв. н. э., периоду археологической культуры каменных могильников – «золотому» веку протофиннской цивилизации. Однако эта культура типична для территории современной Эстонии, в то время как гаплогруппа Y-хромосомы N-Z1936 относительно редко встречается у эстонцев.

Таким образом, предполагаемый рост численности населения среди носителей N-Z1927 не имеет чёткой связи с распространением культуры каменных могильников.

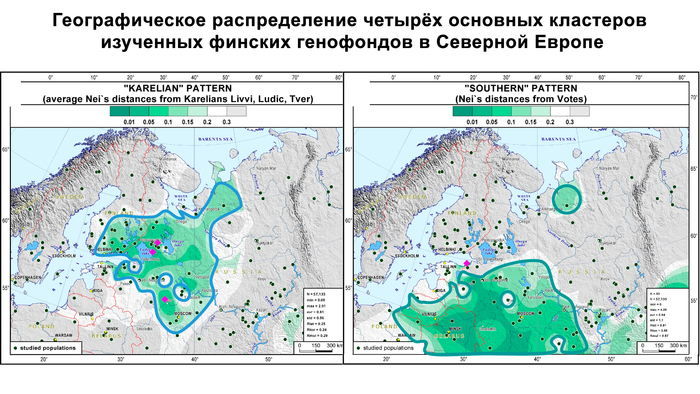

Однако усреднённая карта генетических расстояний охватывает ареалы обитания финских групп в России и на востоке Финляндии.

А пересечение четырёх кластеров Y-хромосомы в самой восточной части распространения культуры каменных могильников может указывать на восточную часть прародины предкового генофонда прибалтийских финнов. Дальнейшие исследования древней ДНК представителей культуры каменных могильников в этом самом восточном уголке прародины прибалтийских финнов могут пролить свет на возможную связь этих людей с распространением Y-хромосомы N-Z1927 в тот период.

Выводы

Это исследование представляет собой первый комплексный анализ генофонда прибалтийско-финских народов России с использованием двух наиболее информативных систем генетических маркеров. Генофонд Y-хромосомы изучаемых финно-угорских народов более разнообразен, чем аутосомный, и состоит из четырёх генетических кластеров:

Северный кластер — включает ингерманландцев и северных карелов.

Кластер ижор и вепсов — включает одноимённые народы.

Карельский кластер — объединяет ливвиков, людиков и тверских карелов.

Южный кластер — включает вожан (кстати, в этот кластер входят и некоторые популяции русских).

Однако аутосомный генофонд исследованных финно-угорских народов, можно разделить на 2 кластера:

Кластер Карелии — включает вепсов, северных карелов, людиков, ливвиков и тверских карелов.

Кластер Ингерманландии — включающий ижор, вожан и ингерманландцев.

При этом популяции русских попадают в два отличающихся кластера — новгородско-ярославский и псковский.

В более детальной модели (построенной с помощью метода ADMIXTURE), с участием 22 предковых компонент, компоненты k4 и k22 встречаются во всех популяциях, но преобладают в финно-угорских. Компонента k10 в равной степени характерна как для «Ингерманландии», так и для групп Центральной России, у которых в генофонде преобладает компонента k3.

Филогеографический анализ гаплогруппы N-Z1927 позволяет предположить, что у исследованных финно-угорских групп и некоторых северных и центральных русских, около 2400 лет назад был общий предок, но рост численности носителей N-Z1927 произошёл гораздо позже, примерно 1700–2000 лет назад, в период культуры каменных могильников, когда цивилизация финноязычных народов в целом процветала.

Однако тот факт, что территория Эстонии была одним из центров культуры каменных могильников, а гаплогруппа N-Z1936 редко встречается у современных эстонцев, указывает на то, что необходимы дополнительные исследования для изучения возможной связи между предполагаемым ростом населения и распространением культуры каменных могильников.

Новые данные, которые указали на высокую внутреннюю неоднородность ингерманландцев, относительно изолированное положение вепсов среди изученных прибалтйиско-финских групп, а также на сходство между вепсами и русскими поморами, требуют дальнейшего междисциплинарного изучения всех этих групп и сравнения восточно-финских популяций с более обширным набором образцов, в который также вошли бы и сибирские популяции.

Источник:Agdzhoyan, A.; Ponomarev, G.; Pylev, V.; Autleva, Z.; Gorin, I.; Evsyukov, I.; Pocheshkhova, E.; Koshel, S.; Kuleshov, V.; Adamov, D.; et al. The Finnic Peoples of Russia: Genetic Structure Inferred from Genome-Wide and Y-Chromosome Data. Genes 2024, 15, 1610. https://doi.org/10.3390/genes15121610