Лига историков

To the Shores or Tripoli! (окончание)

Сражение, получившее название «второй атаки на Триполи» (первая – вероятно, рейд кеча USS «Intrepid»), началось с бомбардировки американскими кораблями береговых батарей. От крепостных стен отлетали обломки камней, однако оценить эффективность своей стрельбы американские комендоры не могли. Защитники Триполи отвечали частым, но недостаточно точным огнем. По американским данным, самым серьезным повреждением на крупных кораблях отряда 3 августа 1804 г. стала пробоина от 24-фунтового ядра в надводной части фрегата USS «Constitution». Людские потери на борту ограничились несколькими легкоранеными.

Фрегат USS "Конститьюшн" сохраняется в США по сей день в качестве корабля-музея и считается самым крупным из исторических парусных кораблей "на ходу" в мире.

После нескольких часов артиллерийской подготовки, командор Пербл поднял сигнал о начале атаки штурмовым отрядам Декейтера и Бенционо. Американские бриги и шхуны под плотным огнем с берега дошли вместе со шлюпками до самого входа в гавань, прикрывая их своими корпусами. Далее штурмовые отряды двинулись сами. Лейтенант Декейтер, предчувствуя опасность, пошел на военную хитрость и велел своим шлюпкам прижаться к самому берегу. В результате их появление оказалось для триполитанских канонерок неожиданным, и людям Декейтера удалось проскочить в «мертвую зону» бортовых орудий неприятеля (только шлюпка самого Декейтера получила одну пробоину, которую удалось быстро заделать). Однако дальше их встретил шквал мушкетного огня, тусклый блеск ятаганов над бортами и устрашающие вопли неприятельских моряков. Закипела отчаянная абордажная схватка. Декейтеру и его экипажу вскоре удалось захватить первую канонерку врага. Передав командование призом лейтенанту Джонатану Торну (Jonathan Thorn) и приказав уводить его из гавани, неукротимый Стивен Декейтер вновь ринулся в бой. Однако другой шлюпке, которой командовал его младший брат Джеймс, также лейтенант и участник рейда на USS «Philadelphia», повезло меньше. После перестрелки с экипажем триполитанской канонерки, Джеймс Декейтер-младший и его подчиненные попались на старую пиратскую хитрость. Командир канонерки приказал части своих людей выпрыгнуть за борт, имитируя бегство экипажа, а остальным – лечь на палубу. Считая сопротивление триполитанцев подавленным, молодой лейтенант бросился на абордаж, первым перескочил на вражескую палубу… и был тяжело ранен в упор капитаном канонерки. Захваченные врасплох американские моряки понесли тяжелые потери и едва успели отплыть, оставив своего истекающего кровью командира в руках неприятеля. Расходясь на встречных курсах с уходившей из гавани потрепанной лодкой брата, Стивен Декейтер узнал от случившемся от вступившего в командование молодого и порядком напуганного мичмана. Он тотчас бросился на помощь младшему брату. Несмотря на плотный мушкетный огонь, ранивший у него на борту нескольких человек, Декейтер сцепился с упрямой триполитанской канонеркой на абордаж. Вместе с мичманом Макдонахью и девятью матросами и морпехами, охваченный жаждой мести лейтенант вступил в яростную рукопашную схватку с превосходившими их численностью в несколько раз врагами. Видимо, подчиненные действительно любили этого отчаянного офицера и безгранично доверяли ему, раз без страха и сомнения шли за ним на верную смерть. Только своевременное прибытие еще двух шлюпок из отряда Декейтера, заметивших безнадежное положение командира, спасло его от гибели. В крайне ожесточенном сражении канонерка была захвачена, а тяжело раненый Декейтер-младший – освобожден. На залитой кровью палубе американцы насчитали тела 21 убитого триполитанского моряка, многие успели выпрыгнуть за борт и переплыть на другие корабли, и только трое раненых сдались в плен. Стивен Декейтер лично уложил в единоборстве более рослого и сильного неприятельского капитана, который перед этим успел нанести ему несколько ран, впрочем, легких.

Стивен Декейтер со своими людьми берет на абордаж триполитанскую канонерку и дерется врукопашную с ее командиром. Картина написана неизвестным американским моряком, очевидцем событий.

Однако на этом успехи отряда Декейтера ограничились. Сопротивление триполитанских канонерок усиливалось с каждой минутой, и лейтенант подал сигнал к отступлению из гавани. Своевременное выдвижение в прикрытие шхуны USS «Syren» позволило выполнить этот маневр довольно успешно.

Штурмовой отряд лейтенанта Бенционо поначалу тоже имел успех. Открывшие интенсивную стрельбу, бомбардирские корабли флота Королевства обеих Сицилий обеспечили огневое прикрытие вступлению в гавань и первыми взяли на абордаж одну канонерку. Когда здоровенные усатые сицилийские матросы, закованные в устрашающего вида архаичные кирасы и шлемы, размахивая тесаками, ворвались на палубу, триполитанской команде быстро стало не до сопротивления. В полном составе она поскакала за борт. Однако другим кораблям защитников Триполи удалось отбить атаку американских шлюпок Ричарда Сомерса, и несколько американцев попали при этом в плен. Тогда лейтенант Бенционо, лично знавший неприятельского командира Мурата Реиса по временам своей печальной бытности в пиратском плену, вызвал его на переговоры. Оба офицера, символично опустив сабли остриями вниз, обменялись почти дружескими приветствиями, проговорили несколько минут, стоя на зыбких палубах сошедшихся кораблей… И захваченная канонерка была обменяна на пленных американских моряков. Второй американо-сицилийский отряд также отступил из бухты.

Анализ потерь американской стороны в ходе Триполитанской войны позволяет предположить, что кровавый день 3 августа 1804 г. обошелся американскому флоты в 20 убитых и примерно 60 раненых. У сицилийцев раненых было около десятка, убитых не было. Очевидно, потери защитников Триполи оказались значительно больше, но, так или иначе, день окончился их тактической победой. Штурм был отбит, большая часть канонерок – сохранена, не говоря уже о моральном эффекте. Возможно поэтому, живописуя подвиги лейтенанта Декейтера и находчивость лейтенанта Бенционо, американские историки избегают анализировать результаты этого сражения.

В разгар сражения на траверзе Триполи появился еще один американский фрегат, USS «John Adams», ходивший с миссией связи в Соединенные Штаты. На нем прибыли патенты о повышении по службе и награды участникам ночного рейда на фрегат USS «Philadelphia» (в частности, лейтенант Стивен Декейтер был произведен в капитаны), а также приказ, которого командор Пербл опасался больше всего. Ему было приказано сдать командование Американской средиземноморской эскадрой командору Самуэлю Баррону (Samuel Barron), прибытие которого ожидалось.

К илл. - "What the hell was the use?" Моряки, вернувшиеся из неудачного сражения 3 авг. 1804 г., выясняют отношения с командиром корабля. На этом изображении того времени матросы и приведший их из боя младший офицер показаны реалистично - одетые не по форме, заросшие бородами, перед нами не парадная картина!

4 августа 1804 г. на борту флагмана американской эскадры USS «Constitution» прошла печальная церемония прощания с погибшими накануне моряками. Среди прочих обернутых национальным флагом Соединенных Штатов тел последнее успокоение в глубинах Средиземного моря нашел и скончавшийся от ран лейтенант Джеймс Декейтер-младший, ради спасения которого брат так отчаянно рисковал собой и своими людьми…

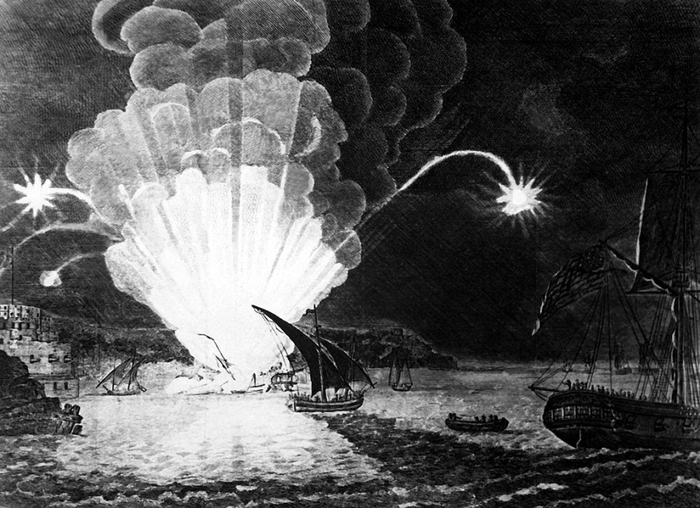

Спорадическая бомбардировка Триполи американскими кораблями продолжалась еще в течение нескольких дней без всякого видимого результата. Видя ее бесполезность, командор Пербл, спешивший завершить свое командование эффектной победой до прибытия «сменщика», решился на новую отчаянную диверсию в стиле современных Navy SEALs. Прославившийся ночным рейдом Декейтера в Триполитанскую бухту кеч USS «Intrepid» находился все это время на американской базе в Сиракузах, выполняя функции то плавучего госпиталя, то вспомогательного судна. Пербл принял решение переоборудовать его в брандер и, нагрузив до отказа взрывчатыми материалами, под покровом ночи отвести в гавань Триполи и взорвать посреди скопления триполитанских канонерок. Несмотря на высокую степень риска, успех такой операции мог одним ударом вывести из строя большую часть неприятельского флота и обусловить победу в войне.

USS «Intrepid» был вызван с Сиракуз и по прибытии переоборудован, по словам современника, в «подобие плавучего вулкана». Трюмы кеча загрузили бочонками с порохом. На палубе установили ящики с артиллерийскими гранатами, которые с воспламенившимися при взрыве фитилями, должны были от детонации разлететься по гавани, сея смерть и разрушение. Командовать опасной миссией вызвался 25-летний мастер-коментдант Ричард Сомерс. Возможно, мотивацией этого офицера стало желание оправдаться за безуспешные действия его отряда во время атаки на Триполи 3 августа 1804 г. Так или иначе, личного мужества ему было не занимать. В команду брандера записались добровольцами мичман (по другим данным – «свежий» лейтенант) Генри Вадсворт (Henry Wadsworth, кстати, дядя известного американского литератора Г. У. Лонгфелло), пять матросов и пять морских пехотинцев. Бросив якорь посреди расположения неприятельского флота, они должны были поджечь пороховую дорожку, ведущую к адской начинке трюма, и сами отплыть на шлюпке.

К 1 сентября все было готово для диверсионного рейда, однако погодные условия заставили отложить его до 4 сентября. Наконец, с наступлением сумерек этого дня, USS «Intrepid» отправился в свое второе эпическое плавание вглубь Триполитанской бухты. В последнюю минуту к его экипажу присоединился мичман Джозеф Израэл (Joseph Israel), доставивший на брандер напутствия командора Пербла. В итоге число американских моряков на борту достигло тринадцати – как тут не вспомнить все морские суеверия, связанные с этой «несчастливой цифрой»!

На американской эскадре, затаив дыхание, ждали развития событий. Наконец, около половины десятого вечера, когда, по расчетам, брандер должен был входить в гавань, моряки услышали два орудийных выстрела. Затем окрестности внезапно потряс ужасающий по силе взрыв. В небе, словно падающие звезды, разлетелись пытающие гранаты, однако взрывов не последовало: они бесполезно падали в воду. Всем стало очевидно, что кеч USS «Intrepid» по какой-то причине взорвался, не достигнув цели. Американскую эскадру охватили уныние и тревога. Перехваченные на следующий день триполитанские рыбаки показали, что подозрительный корабль был замечен с берега. После предупредительных выстрелов с береговой батареи его начала настигать брандвахтенная канонерка. И тогда произошел взрыв, буквально разнесший брандер на куски… Из 13 человек на борту шансов спастись не было ни у кого.

Позднее командор Пербл предположил, что командир USS «Intrepid» Ричард Сомерс и его экипаж сами привели взрывное устройство в действие, чтобы враги не захватили корабль. Можно предположить, что бесстрашные моряки сознательно жертвовали собой. Возможно также, они надеялись, что течение отнесет брандер в гавань, а сами думали успеть спастись на шлюпке, но ошиблись в длине пороховой дорожки. Так или иначе, происходившее в последние минуты на борту брандера навсегда останется тайной. Второй рейд USS «Intrepid» в гавань окончился трагическим провалом.

Дальнейшее известно из дневника находившегося в Триполи пленного врача с фрегата USS «Philadelphia», доктора Ковдери (Dr. Cowdery). По его словам, обгорелое днище брандера выбросило на камни у входа в гавань. В обломках были обнаружены трупы двух американских моряков. Еще один погибший находился в полузатопленной шестивесельной лодке, которую прибило к берегу, что свидетельствует в пользу версии о том, что экипаж USS «Intrepid» все же пытался спастись. Четыре тела были выловлены местными рыбаками из залива, а еще шесть море выбросило на берег к югу от города. Триполитанский паша Юсуф Караманли распорядился передать погибших для погребения их пленным товарищам по оружию – морякам с USS «Philadelphia». Доктор Ковдери пишет: «…Троих удалось опознать как офицеров, на основании того, что руки их были менее мозолистыми, а также по некоторым сохранившимся фрагментам одежды… Офицеры и двое других были похоронены капитаном Бейнбриджем и его людьми на городском христианском кладбище, остальных похоронили к югу от цитадели и воздвигли на их могиле пирамиду из камней. Небольшой деревянный крест, который также был там поставлен, сняли местные, сочтя знаком неуважения к их вере». Могилы американских моряков сохранились в Триполи по сей день. Уже после начала военной операции против Муаммара Каддафи в 2011 г. администрация США озаботилась тем, чтобы организовать возвращение останков 13 храбрецов на родину.

Вскоре после гибели Ричарда Сомерса и его экипажа командор Пербл был признан «исчерпавшим свои возможности» на посту командующего Американской средиземноморской эскадрой. Его сменил командор Самуэль Баррон. Последний, впрочем, мог привнести мало нового в американскую стратегию у побережья Вилайета Триполи. Война грозила растянуться еще на годы, если бы не успешная сухопутная секретная операция, которую практически «на свой страх и риск» предпринял консул Соединенных Штатов в Тунисе, в прошлом капитан Армии США (похоже, единственный «армеец», сказавший свое слово в Берберийской войне) Уильям Итон (William Eaton).

Уильям Итон характеризуется современниками как бесстрашный и беспардонный авантюрист, привыкший полагаться только на себя и неизбирательный в средствах для достижения цели. Этот харизматический американский герой являл пример типичного дипломата Соединенных Штатов первого поколения, не делавшего особой разницы между дипломатией, шпионажем и бизнесом. Кроме того, как ветеран Войны за независимость, прошедший путь от рядового добровольца до офицера, Итон был опытным и испытанным солдатом. Словом, «это был отличный малый для своей работы», как принято говорить в Америке.

С началом Берберийской войны Итон занимал пост американского консула в Тунисе. Видя неуспех военных операций флота Соединенных Штатов в Сердиземном море, хитрый дипломат предложил нанести Вилайету Триполи решающий удар с «черного хода». Не дожидаясь одобрения американского правительства, Итон стал действовать. Он вступил в контакт с находившимся в Тунисе в изгнании бывшим правителем Триполи Хаметом Караманли, свергнутым в свое время своим братом Юсуфом, и предложил ему поддержку заокеанской державы в борьбе за утраченный престол. Изрядно побитый жизнью, Хамет-паша, согласно записям самого Итона, ответил «вежливо и изысканно по форме и твердо по смыслу». «Пускай американцы сначала покажут деньги, которыми готовы поддержать операцию, а все остальное – дело техники», - гласил ответ свергнутого властителя. Не растерявшись, Итон от имени своей страны залез в долги к местным богачам и собрал сумму в звонкой монете, эквивалентную 22 000 долларам. С этими деньгами Хамет-паша выехал в Египет, чтобы подготовить военную экспедицию против брата-узурпатора. Итон же продолжал бомбардировать правительство Соединенных Штатов письмами, надеясь на одобрение своего плана и финансовую поддержку. В то же время его местные кредиторы, не получившие обратно своих денег, пожаловались тунисскому бею (правителю). Когда высокопоставленный американский морской офицер прибыл в Тунис для встречи с Итоном, бей задержал его и потребовал «платить по счетам». Чтобы разрешить ситуацию, Итон был вынужден перезанять требуемую сумму у своего друга – консула Франции, и таким образом Соединенные Штаты остались должны этой стране. После этого наделавшему долгов дипломату оставалось только спешно уехать из Туниса.

В мае 1804 г., получив из Вашингтона довольно туманные полномочия и патент на чин лейтенанта флота Соединенных Штатов (что, в целом, соответствует армейскому капитану), Уильям Итон появился в Александрии Египетской. Там его дожидался Хамет-паша. Кандидат в проамериканские правители Триполи не тратил времени даром. Пройдясь по александрийским увеселительным заведениям, где скучали местные «солдаты удачи», оставшиеся не у дел после окончания Египетской кампании Бонапарта, он сформировал небольшой, но отборный отряд. Американские авторы расходятся в оценках его общей численности. Спенсер Такер, официальный историк Берберийской войны, оценивает ее как «семьдесят христианских наемников, триста арабских всадников и около тысячи верблюдов» (Tucker, Spencer. «Stephen Decatur: a life most bold and daring».). Другие источники говорят только о полусотне греческих и албанских «мерсинариев», а также о берберах-проводниках. Как бы там ни было, эта маленькая армия состояла из надежных бойцов и располагала несколькими мелкокалиберными орудиями на вьюках. Командование американскими силами в Средиземноморье, не особенно рассчитывая на успех сухопутной экспедиции, выделило Итону подразделение, способное только представить звездно-полосатый флаг. В него вошли семь проштрафившихся морских пехотинцев, получивших возможность таким образом искупить свою вину, и двое юных флотских мичманов, одному из которых не было и 20 лет, а второму – недавно стукнуло 16. Командовать этим отрядом было поручено лейтенанту морской пехоты Пресли О'Бэннону (Presley O'Bannon), потомку ирландских переселенцев, офицеру отменно храброму, однако постоянно «залетавшему» на берегу в различные некрасивые пьяные истории.

Уильям Итон и его невеликое воинство маршируют через пески. Пропагандистская американская гравюра, современная событиям.

В Александрии Уильям Итон подписал с Хаметом Караманли договор, в котором права последнего на триполитанский престол были гарантированы от имени американского правительства, а сам Итон назначался «генералом и главнокомандующим всех сухопутных сил, необходимых для исполнения операции». Сенат Соединенных Штатов так и не ратифицировал этот договор, однако Хамет-паша почувствовал себя в достаточной степени убежденным в заокеанской поддержке.

Весной 1805 г. все было готово к началу сухопутной кампании. Целью Итона и Хамет-аши был избран прибрежный портовый город Дерна (арабск. Дарнах), расположенный на к востоку от Триполи. Для поддержки более чем 800-километрового марша сухопутных сил через Ливийскую пустыню командующий Американской средиземноморской эскадрой Самуэль Баррон должен был направить в условленную точку рандеву на побережье фрегат USS «Argus» (командир капитан Исаак Халл - Isaac Hull) c припасами и запасом пресной воды.

50-дневный переход через пустыню, несмотря на некоторые осложнения (однодневное опоздание фрегата USS «Argus» к точке рандеву, конфликты между наемниками и пьянки морских пехотинцев), прошел без существенных потерь. 27 апреля маленькое войско Итона и Хамета Караманли увидело желтые стены крепости Дрена. Отряд американских кораблей в составе фрегата USS «Argus», шхуны USS «Nautilus» (командир лейтант Оливер Х. Перри - Oliver Hazard Perry) и шлюпа USS «Hornet» (командир лейтенант Самуэль Эванс - Samuel Evans) уже в течение двух дней крейсировал на траверзе Дерны, приучая защитников города к ожиданию главной опасности с моря. Получив сигнал с берега, американские корабли подошли на дистанцию орудийного выстрела и начали бомбардировать укрепления и порт. Береговая артиллерия города азартно ввязалась в перестрелку. И в это время Уильям Итон со своими немногочисленными морпехами и наемниками нанес свой удар «с черного хода». Одновременно с атакой сухопутных сил в городе подняли вооруженное восстание сторонники Хамета Караманли, которых претендент на престол успел предупредить заранее по собственным каналам. Бой за город был коротким и ожесточенным. Оказавшись меж двух огней, защитники Дрены бежали в беспорядке, бросив свои орудия.

Расчет из американских морских пехотинцев работает у корабельного орудия во время Триполитанской войны. Худ. полковник Charles Waterhouse.

Лейтенант морской пехоты О'Бэннон стал первым офицером в истории США, водрузившим звездно-полосатый флаг на стенах захваченной иностранной крепости. В бою погибли один американский морпех и один матрос с эскадры, двое морпехов были ранены. «Генералу» Уильяму Итону, лично ведшему своих людей на штурм с ружьем в руках, пуля пробила запястье. Полегли также 9 христианских наемников и неустановленное число бойцов Хамета-паши. Однако плацдарм для высадки американских сил на территорию Вилайета Триполи был захвачен. Более того, альтернативный проамериканский правитель Триполитании теперь поднял знамя борьбы против «узурпатора», собирая под него всех недовольных.

Морпехи и наемники под командой Уильяма Итона идут на штурм Дрены. Худ. полковник Charles Waterhouse.

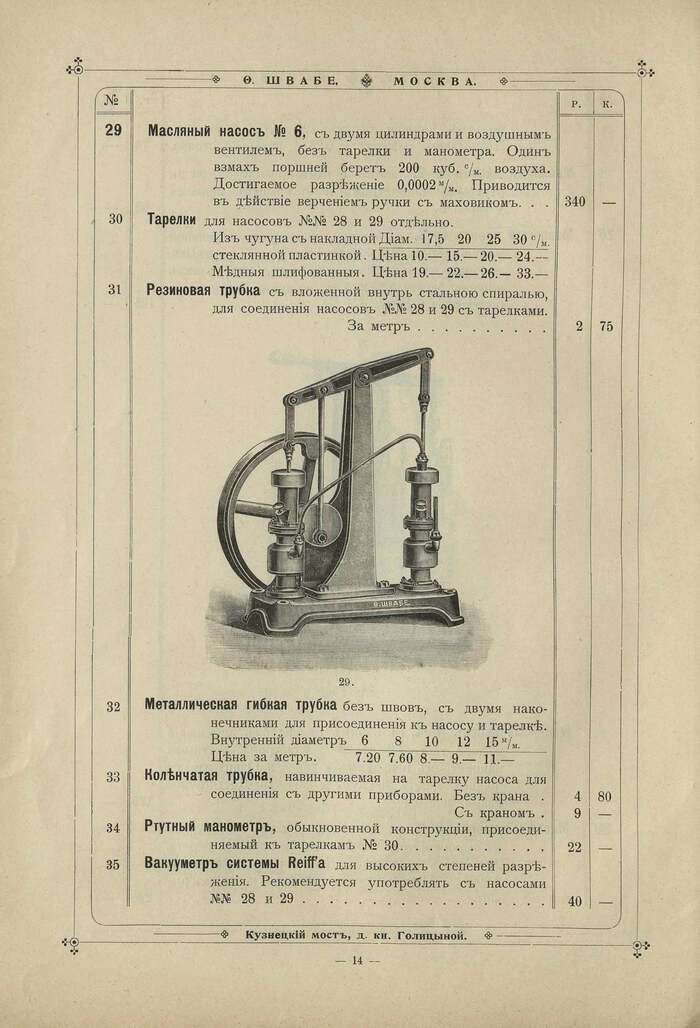

Паша Триполи Юсуф Караманли был своевременно извещен как об атаке на Дрену, так и о ее падении. Губернатор Дрены Хасан-бей, быть может, не проявил должного упорства в обороне, но направил в Триполи исчерпывающие данные о произошедшем. Юсуф-паша отреагировал немедленно, бросив, чтобы вернуть город, все наличные силы на востоке страны – до четырех тысяч конницы и пехоты. Отважные воины пустыни дважды храбро шли на штурм Дрены, но дважды были отбиты с огромными потерями. Не имея тяжелой артиллерии и опыта в штурме укрепленных городов, местные племенные ополчения стали легкой мишенью для убийственного огня крепостных орудий и подошедших к берегу американских кораблей. Устлав пустыню своими телами, через несколько дней они были вынуждены отступить. Уильям Итон и его офицеры насчитали вокруг города около восьмисот трупов, а потери неприятеля ранеными оценивали в тысячу человек. Окрыленные впечатляющей победой, Итон и Хамет Караманли стали готовить свои силы для похода на Триполи. У командора Баррона были затребованы подкрепления людьми.

Внезапное перенесение боевых действий на сушу и, главное, появление на сцене опасного конкурента – брата Хамета, поставило правителя Триполи в опасное положение. Единственным адекватным военным решением для Юсуфа Караманли было лично возглавить свои войска и выступить против вторжения всеми силами. Но сделать этого он не мог, опасаясь, что, стоит ему с лучшими войсками покинуть Триполи, сторонники Хамета поднимут мятеж и в столице. Проведя несколько дней в тяжелых раздумьях, триполитанский паша сдался обстоятельствам. Он направил на эскадру Соединенных Штатов парламентеров с предложением немедленно начать мирные переговоры и обсудить условия освобождения американцев из плена. Возможно, Юсуф-паша так спешил закончить войну потому, что по состоянию на весну 1805 г. Вилайет Триполи отнюдь не проиграл ее. Вести переговоры с положения непобежденного противника было выгоднее.

Находившийся на эскадре генеральный консул США в Северной Африке Тобиас Лер (Tobias Lear), назначенный на эту должность президентом Джефферсоном в 1803 г., счел возможным принять предложение о мире. Конгресс впоследствии одобрил его решение: планировавшийся сухопутный поход Уильяма Итона на Триполи, для которого можно было набрать от силы пару сотен американских моряков и морпехов, представлялся державным мужам в Вашингтоне откровенной авантюрой. Хотя, вспоминая, как относительно небольшие силы французов побеждали во время Египетской кампании многократно превосходящие войска мамелюкских беев, шансы этого смелого предприятия на успех представляются приемлемыми. Кстати, так же оценивал их и сам Юсуф Караманли.

Однако приказ был отдан. Итон со своими людьми остался в Дрене, а гром сражений уступил место дипломатическим баталиям. Правитель Триполи под давлением американцев дал обещание обуздать пиратство в своих водах. В принципе, это соответствовало общей политике правителей Магриба в тот период, постепенно переходивших от сосуществования с пиратами к законодательному запрету этого явления. Однако наиболее яростные споры разыгрались вокруг освобождения пленного экипажа фрегата USS «Philadelphia». Чувствуя, что игра здесь идет на его поле, Юсуф Караманли приложил все усилия, чтобы извлечь максимальный выигрыш. От обмена пленными из расчета «всех на всех» он категорически отказался. Стороны договорились, что обмен американских и триполитанских пленных будет проведен по принципу «один к одному», а за оставшихся американская сторона внесет денежный выкуп. После этого правитель Триполи сообщил, что марокканцев, турок и других иностранных подданных он менять не станет, так как это не является областью его «суверенитета». В довершение ко всему Юсуф-паша заочно освободил всех находившихся в американском плену рабов, что также исключало этот контингент из процесса обмена: теперь они более не являлись собственностью Триполи. Число триполитанских военнопленных, на которых американская сторона могла рассчитывать при обмене, сократилось до сотни человек. Соответственно и возросла сумма выкупа. За то, чтобы капитан Бейнбридж и его экипаж вернулись домой, правительству США пришлось «отстегнуть» Юсуф-паше 60 000 долларов в золотой монете. Вилайет Триполи вышел из войны с Соединенными Штатами если не с успехом, то, во всяком случае, с компенсацией части военных убытков.

Что же касается своего местного союзника в войне Хамета Караманли, то американская дипломатия фактически списала его со счетов. Условиями договора ему предоставлялось разрешение покинуть страну, однако даже его семья оставалась в заложниках в Триполи до 1807 г. Поняв, что без помощи американского флота брат Юсуф захлопнет его в Дрене, словно в ловушке, Хамет, проклиная лицемерных заокеанских союзников, согласился. Дальновидный Юсуф-паша даровал его сторонникам прощение, так что неудачного претендента на престол сопровождали в Египет только 30 приближенных…

Так с весьма неоднозначным результатом завершилась эта первая из длинной череды войн, которые США вели в разных уголках мира «для защиты своих жизненных интересов». Американский флот вернулся к родным берегам. Несомненное мужество и боевое мастерство моряков и морских пехотинцев были увековечены в старейшем в Соединенных Штатах военном мемориале – так называемом Триполитанском монументе (The Tripoli Monument) в Вашингтоне. Вырубленный из каррарского мрамора, прибывшего в Америку в 1806 г. в качестве балласта в трюме флагманского фрегата USS «Constitution», он запечатлел имена выживших и погибших героев этой войны. Многие американские моряки, прославившиеся в боях у берегов Триполи, сделали впоследствии долголетнюю успешную карьеру во флоте Соединенных Штатов. Отчаянный командир диверсионных рейдов Стивен Декейтер, например, отличился в последовавшей в 1812 г. войне США с Великобританией, а в 1815 г. командовал американской эскадрой во время второй Берберийской войны, поставившей на колени алжирского дея. Он погиб в 1820 г., находясь в зените воинской славы, на дуэли с другим военно-морским офицером. Спасший его в схватке на борту USS «Philadelphia» помощник боцмана Рубен Джеймс, несмотря на серьезные ранения рук, прослужил еще более 30 лет. Имена их обоих из поколения в поколение носят боевые корабли ВМС США.

Что касается менее героических эпизодов, то они также имели продолжение. Командир фрегата USS «Philadelphia», сдавшегося триполитанцам, Уильям Бейнбридж, по прибытии в США был взят под стражу и предстал перед военно-морским судом (Naval Court of Inquiry). Однако служители военной Фемиды не нашли в его действиях состава преступления. В 1806 г. он был оправдан и восстановлен на службе. Впоследствии он также отличился в морских боях с британцами.

Противостоявший Соединенным Штатам с таким упорством правитель Вилайета Триполи Юсуф Караманли продержался у власти до 1832 г. Однако его правление более не было ни спокойным, ни счастливым. Неугомонный брат-соперник Хамет вскоре снова поднял против него восстание, охватившее весь восток страны. Впоследствии против Юсуф-паши бунтовали также его собственные сыновья. Каждому из них он был вынужден выделить часть территории Триполитании в личное владение, а затем и вовсе отречься от престола. Согласно арабским апокрифам, к концу жизни этот некогда полновластный правитель Триполи представлял собою лишь «тень льва».

_____________________________________________________Михаил Кожемякин.

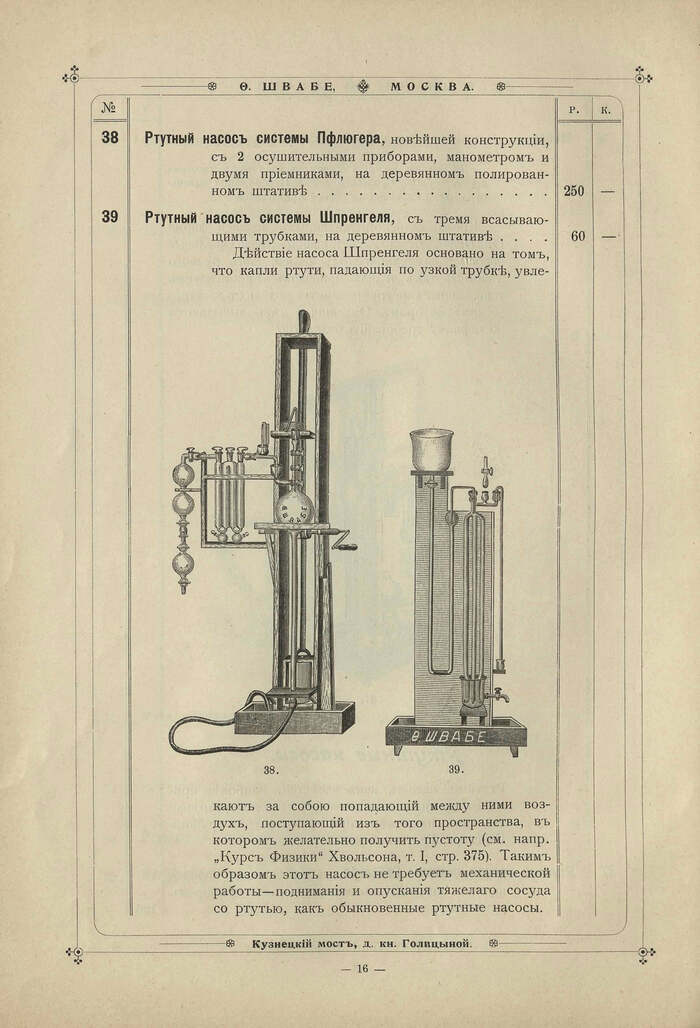

Л И Т Е Р А Т У Р А:

1. E. Keynes. Undeclared War. Penn State Press, 2004.

2. M. Boot. The Savage Wars of Peace: Small Wars and the Rise of American Power. New York, 2002.

3. A.B.C. Whipple. To the Shores of Tripoli: The Birth of the U.S. Navy and Marines, Bluejacket Books, 1991.

4. F. Lambert. The Barbary Wars: American Independence in the Atlantic World. New York, 2005.

5. D. Smethurst. Tripoli: The United States' First War on Terror. New York, 2006.

6. S. Tucker. Stephen Decatur: a life most bold and daring. Naval Institute Press, 2005.

7. R. Zacks. The Pirate Coast: Thomas Jefferson, the First Marines, and the Secret Mission of 1805. New York, 2005.

8. R. Rikhye. US Navy: The Barbary Wars, Tripoli 1801-1805. 9. J.E. London. Victory in Tripoli: How America's War with the Barbary Pirates Established the U.S. Navy and Shaped a Nation, New Jersey, 2005.

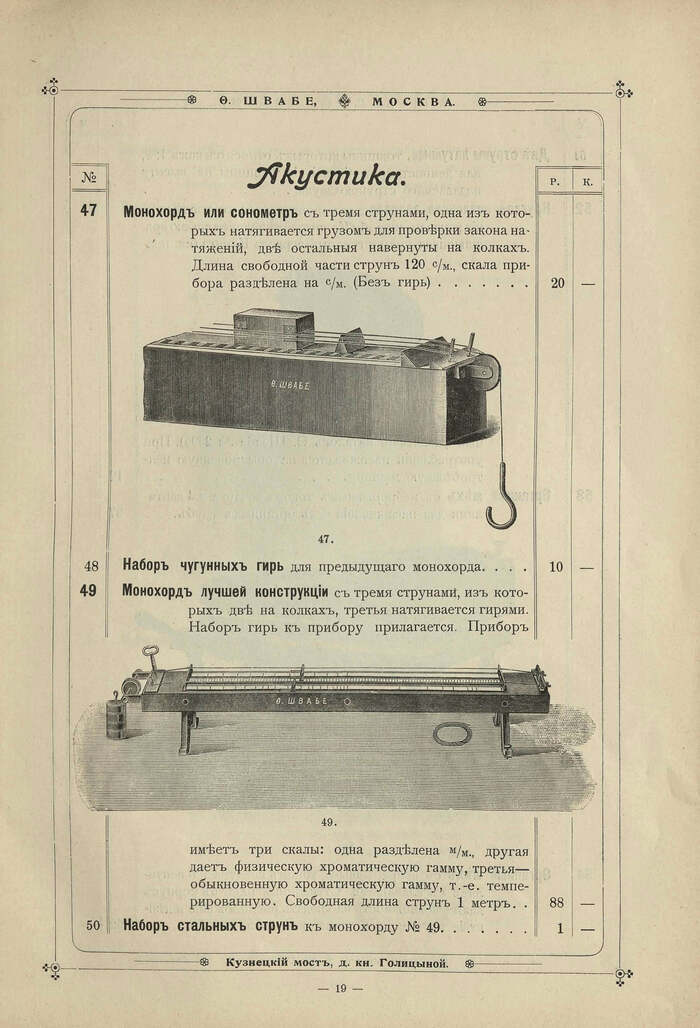

10. J.E. London. Victory in Tripoli: Lessons for the War on Terrorism. 11. B. Armstrong. А Ketch Named Mastico: North Africa Maritime Security 12. http://www.richardsomers.org/rsomers.html

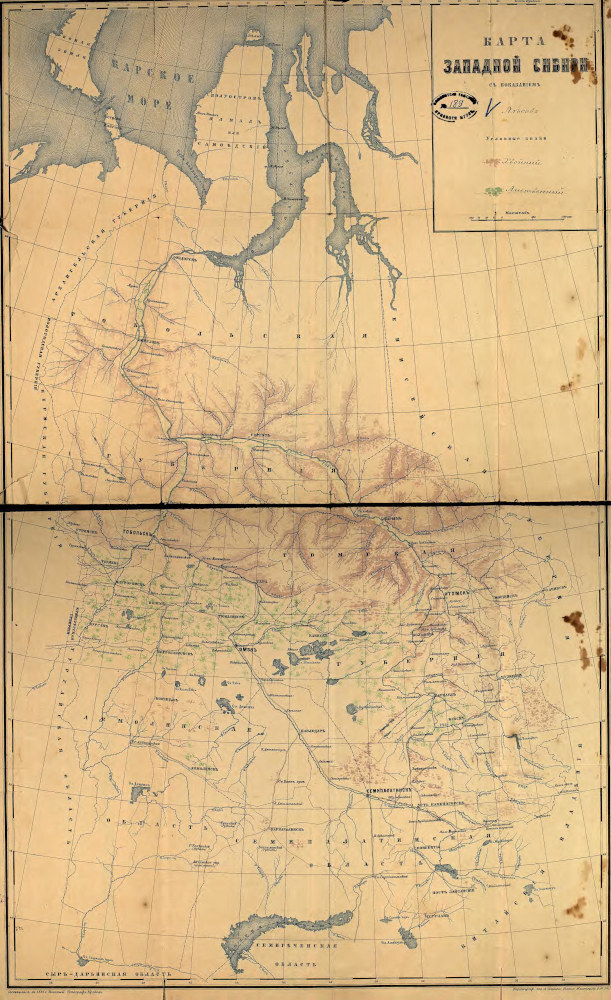

Карта Западной Сибири с показанием лесов, 1881 г

Картографическое заведение А. Ильина.

Размер листа: 83,0 x 51,5 см.

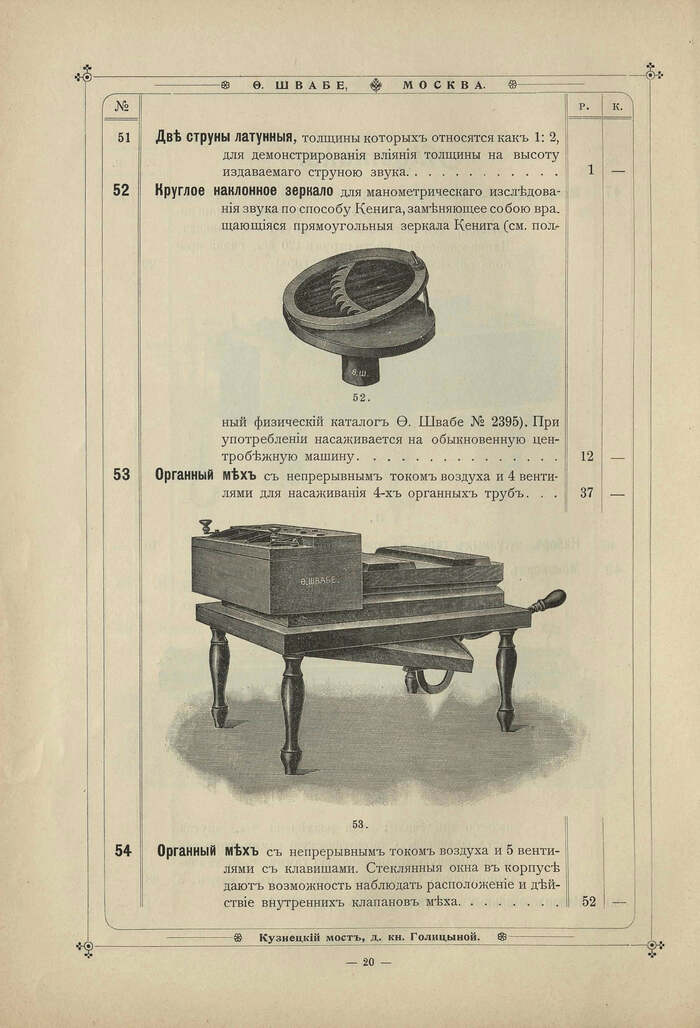

На карте показаны хвойные и лиственные леса.

Скачать подробную карту (2 755 x 4 509 px)

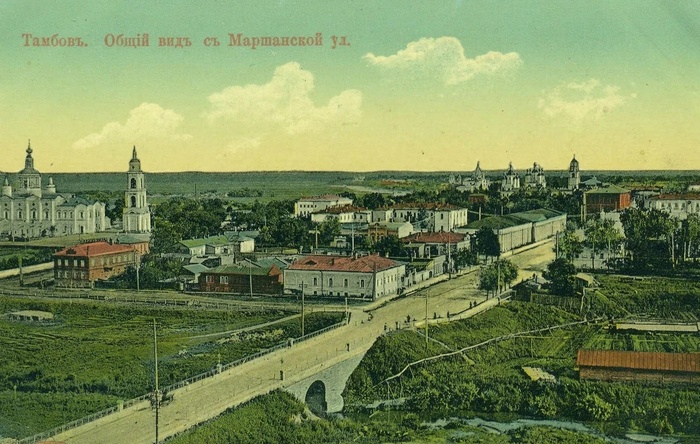

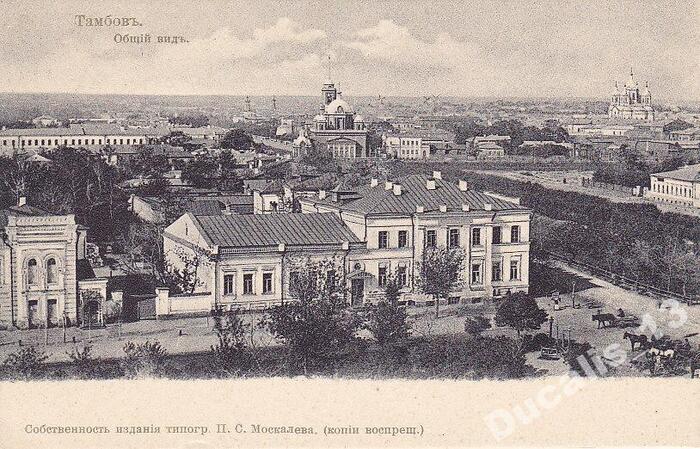

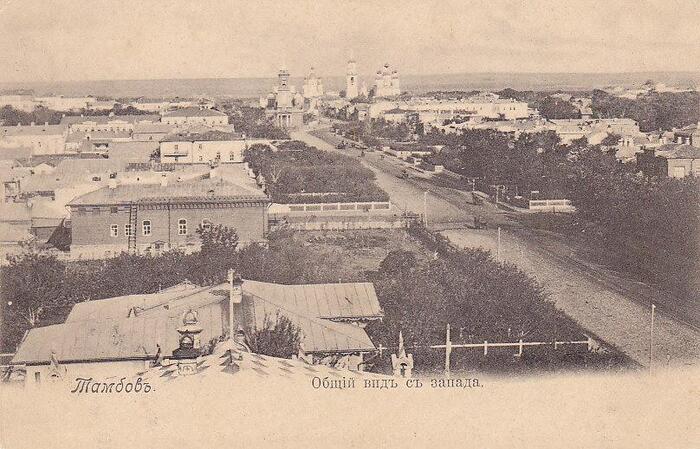

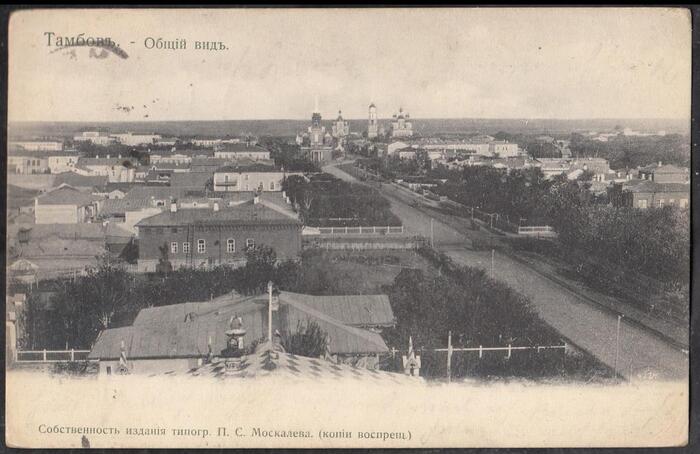

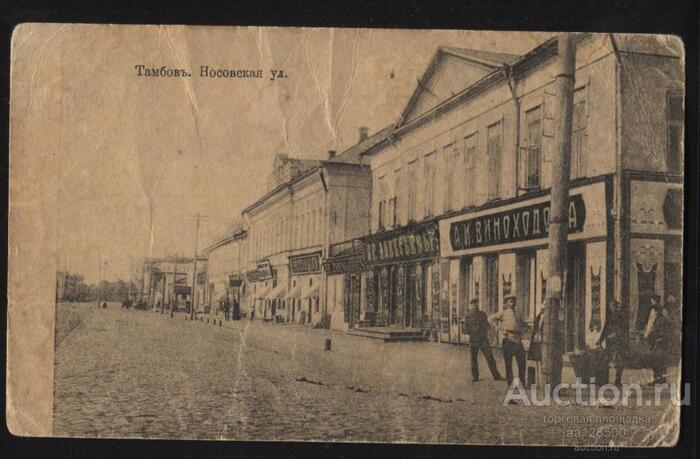

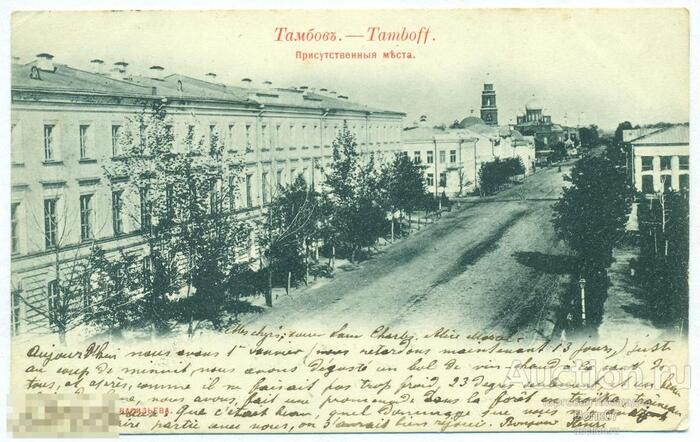

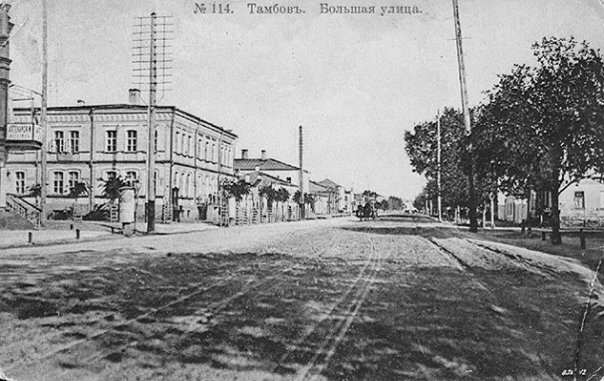

Дореволюционный Тамбов в фотографиях и воспоминаниях современников

Продолжаю цикл о жизни дореволюционных городов. На очереди Тамбов.

О Тамбове 18 века воспоминаний не так много. Известный мемуарист А. Т. Болотов впервые посетил Тамбов в 1764 году: «Город показался нам нарочито изрядным степным городом, хотя и имел одну только тогда длинную улицу, но церквей было в нём несколько, а лучшее здание составлял дом архиерейский, построенный на самом берегу реки Цны, и довольно великолепно и замысловато. Был он со всеми своими церквами, оградою и башнями, хотя деревянный, но мы обманулись и сочли его сперва каменным: так хорошо он был сделан и раскрашен»

Г. Скопина в 1787 году: «Отдохнув, ходил по городу, который весь переломан. Строются по форме. Внутри города [дома] каменные о двух и трёх этажах, а другие деревянные, на каменном фундаменте». Упоминает путешественник и несколько колоколен, а в одной из них «большой колокол в 700 пудов с лишком»

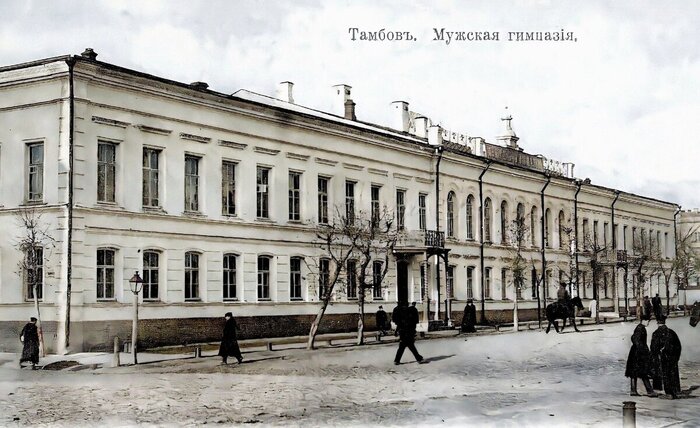

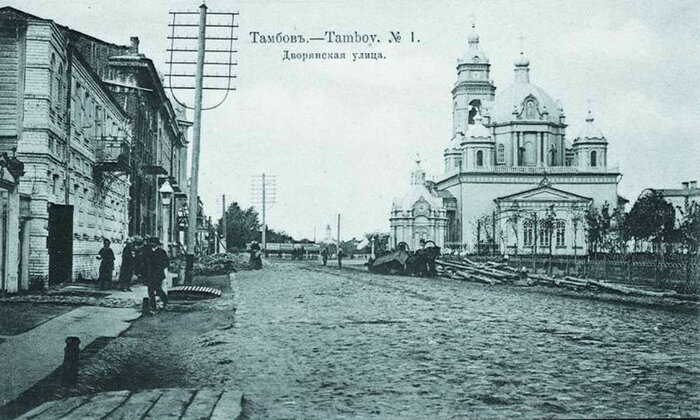

О 19 веке сохранилось намного больше упоминаний. Литератор Н. Вирта писал о Тамбове: «Большая улица, самая длинная и чистая, застроенная казенными домами, была средоточием властей гражданских, военных и духовных. Все учреждения помещались на этой улице, а во дворе, близ кафедрального собора, жил губернатор. На той же улице в реальном училище, в гимназии и в духовных заведениях приобщали к наукам детей благородных лиц».

Из воспоминаний В. М. Вакара (1853–1914): Я опишу Тамбов и как родной, и как типичный великорусский, губернский город, лежащий в черноземной полосе Европейской России.

"Тамбов на карте генеральной, кружком означен не всегда", написал Лермонтов в своей поэме "Тамбовская казначейша", но все же это был губернский город Российской Империи, заслуживающий уделения ему должного внимания.

Кроме многочисленных церквей, с конкурировавшими по высоте колокольнями, других высоких построек в Тамбове не было. Единственным трехэтажным зданием в городе был окружной суд, а затем шли на перечень двухэтажные средние учебные заведения, дом губернатора и небольшое количество частных домов; все остальные были одноэтажные, невысокие, главным образом деревянные, частные постройки, утопающие в садах. Поэтому, глядя издали на лежащий на высоком берегу реки Цны Тамбов со стороны заливных лугов, город казался сплошным лесом, из которого возвышались многочисленные церковные колокольни. Как приятно было бы теперь любоваться этой православной картиной, и как радостно было бы слышать тамбовский колокольный перезвон!

Городское движение тогда было только пешком, на лошадях, на велосипедах, а моторной тяги тогда еще не было. Позже появился первый тамбовский автомобиль, у богатого фабриканта Асеева, но, попадая в сосновые леса дачной местности, он там часто застревал в песке, и его оттуда вытягивали лошадьми. На определенных местах в городе можно было нанимать извозчика, т.е. лошадь, запряженную в пролетку, с колесами на железном ходу, громыхавшими о булыжник мостовой. Чтобы избежать стука колес и сохранять копыта лошадей, тамбовские улицы мостились наполовину, и в сухую погоду вся езда шла по не мощеной стороне, и лишь в грязь – по мостовой. Такая забота о копытах лошадей, как бы в ущерб городскому благоустройству станет понятной, если заметить, что тамбовское коннозаводство стояло на одном из первых место в России, и почти в каждом имении был обязательно хоть маленький конный завод, в том числе и у нас, зарегистрированный на имя моей матери. Из семи запасных кавалерийских полков в России, поставлявших лошадей в армейские полки регулярной кавалерии, три полка стояли в Тамбовской губернии, а лучший Тамбовский зал, где устраивались благотворительные и студенческие вечера со спектаклями и танцами, был в клубе коннозаводского собрания.

Административно город Тамбов делился на три полицейских части, причем каждая из них имела свою пожарную команду с высокой каланчей, где постоянно дежурил пожарный наблюдатель, поднимавший тревогу при виде дыма. Первым по тревоге, верхом на лошади, в медной каске выскакивал пожарный трубач, трубным звуком оповещавший жителей о пожаре и расчищающий путь для следующей за ним пожарной команды.

Наша задача, гимназистов того времени, была быстро вскочить на велосипед и первым прибыть на пожар, чтобы там не только присутствовать в качестве любопытного зрителя, но и качать ручным насосом воду из привезенных бочек, что, как правило, входило в обязанность глазеющей публики.

Движение пожарных полевым галопом, с грохотом колес о мостовую, представляло весьма эффектную картину. Несколько троек везли пожарную команду в блестящих медных касках, затем бочки с водой, насосы, лестницы и предметы технического оборудования для тушения огня; тройки следовали одна за другой, с колокольчиками на дугах коренных лошадей и все повозки – на красных колесах. На трубные звуки и грохот жители выскакивали из домов, и пожарные проезжали по очень оживленным и многолюдным улицам.

Причины и результаты каждого пожара или даже ложной тревоги на некоторое время подвергались горячему обсуждению публики, но вскоре забывались. Иметь колокольчики на дугах лошадей было исключительным правом пожарных и поэтому ямщики, въезжая в город должны были подвязывать свои колокольчики, заставляя их замолчать.

Пожарная каланча, как видная отовсюду, кроме оповещения жителей, поднятыми шарами, в какой части города случился пожар, имела еще одно другое назначение. Там вывешивался красный флаг, когда морозы достигали -210 по Реомюру, т.е. -25, 260С, и в такой холод, занятия всех школ отменялись. Это заставляло учащуюся молодежь в морозные дни, с желанной надеждой ждать с каланчи радостного оповещения, чтобы подольше остаться в кровати под теплым одеялом и вздохнуть от надоевших уроков; такие морозные каникулы в Тамбове бывали иногда довольно продолжительными.

Интересной особенностью жизни Тамбова того времени была организованная возможность горожан в своих особнячках держать коров, чем пользовались и мы. На весь летний сезон, за небольшую плату, коровы сдавались на городское пастбище, причем из города на заливные луга они ежедневно утром переплывали речку Цну в ее узком месте, а вечером тем же путем возвращались назад.

Таким образом, в Тамбове, каждый летний вечер представлялась занятная картина, когда стадо мокрых коров, с громким мычанием, рассыпалось по городским улицам, причем каждая корова безошибочно шла к воротам своего дома, где ее уже ждала ее доярка. Это давало жителям Тамбова возможность иметь абсолютно свежее молоко за незначительную цену. Такого рода деревенские порядки в большом губернском городе, могли быть только благодаря общему укладу жизни того времени, когда все было проще и вместе с тем домовитая жизнь людей была уютнее, гостеприимнее и сердечной, чем теперь.

В Тамбове, как и во всяком губернском городе, было Губернское управление, Архиерейская епархия, Городская управа, Земская управа, Окружной суд, почта, банк, казначейство, средние и начальные учебные заведения, гарнизон войск и, так называемые, Царские конюшни – орган Государственного коннозаводства.

Высших учебных заведений в Тамбове не было, а из средних: мужская гимназия, женская гимназия, реальное училище, институт благородных девиц, духовная семинария, женское епархиальное училище, мужская и женская частные гимназии.

В. М. Вакар также подробно описывает местных барышень: «в Тамбове был Институт Благородных Девиц, закрытое женское заведение, для девушек дворянского происхождения с очень своеобразными и щепетильными порядками. Так как там всегда учились кто-либо из моих родственниц, мне иногда приходилось их посещать в приемные дни и получать приглашения на скучные институтские балы […]. Институтки же при нашем входе в зал чинно сидели на скамейках вдоль стен зала, в ожидании кавалеров; их можно было приглашать танцевать и, посадив на прежнее место, немедленно отходить в сторону или к другой жертве церемонного уклада. И если институтки физически жили в золотой клетке, то мысленно они всегда витали на свободе и точно знали и горячо обсуждали, все то что творится в Тамбове и в тамбовском гарнизоне войск…

Яркие цвета кавалерийских фуражек, звук шпор и лязг сабель, ловко и умело подсмотренные и подслушанные девицами, несмотря на их изолированную обстановку, возбуждали в институтках особый интерес к кавалеристам, и каждая институтка обязательно должна была "обожать", ею выбранный один из кавалерийских полков. (Обожать – это специально институтское выражение)…

Бедные пленницы институтского режима были лишены выхода на волю, даже по субботам, воскресеньям и по праздникам, как это было в закрытых кадетских корпусах и в военных училищах. И мне кажется, что гимназистки с меньшим гонором и не так цирлих-манирлих воспитанные в общем результате оказывались развитее и пригоднее к предстоящей жизни, чем институтки.

Как я уже отмечал, высших учебных заведений в Тамбове не было, и по окончании здешних средних школ молодежь для продолжения образования разъезжалась по университетским городам, но на летние и рождественские каникулы съезжалась домой.

Недавние провинциальные ученики Тамбовской гимназии и реального училища, превратившиеся в столичных студентов, в глазах местных барышень становились не только интересными кавалерами и собеседниками, но среди них, под шумок, милые юные красавицы старались приглядеть завидного жениха. Лучшим местом зимних встреч и свиданий был каток под звуки военного оркестра, а летом была река Цна, с уютными дачами в сосновых лесах и в живописной прибрежной местности, под звуки пения соловья…

Студенческие рождественские балы в Тамбове были очень веселыми и шикарными, они устраивались в отличном зале Коннозаводского Собрания. Эти балы считались благотворительными, поэтому, кроме уличных афиш, устроители развозили почетные приглашения видным и представительным жителям Тамбова, откликавшимися обычно денежной помощью и личным посещением бала. Это уже были не гимназические балы, где не было никого, кроме учащихся, а открытые общественные балы, куда съезжалось лучшее общество губернского города, где дамы, барышни и дамы-патронессы, наряжались в шелка бальных платьев, блестели золотыми кольцами, брошками, браслетами и серьгами со сверкающими драгоценными камнями и составляли живой цветник, от которого трудно было оторвать восхищенный взор. Кавалерами были главным образом студенты и молодые офицеры, блестевшие золотом парадных форм…

Танцевали тогда красивые старые танцы, из коих особенно выделялись по красоте и по бравурности вальс и мазурка с фигурами, требовавшие опытного дирижера. При его умении дирижировать зал оживлялся общим весельем, и все знакомились друг с другом. Построив, например, круг из дам, окруженный кругом из кавалеров, дирижер двигал оба круга в противоположном направлении и, остановив движение с поворотом дам лицом к кавалерам, дирижировал продолжать танец с пришедшимся визави, как они есть. Так получались новые вальсирующие пары, знакомящиеся и танцующие до приглашения дирижера искать своих дам.

Вообще же, каждому студенту приходилось перетанцевать со всеми своими знакомыми дамами и барышнями, чтобы ни одну из них не обидеть пропуском внимания к ним, так что танцевать приходилось до упаду, но это было весело и приятно, а отдохнуть можно было и завтра.

Обычно бал начинался с предварительной концертной программы, в исполнении известных артистов, часто для этой цели приглашенных из Москвы. Хороший концерт приезжих знаменитостей, привлекал к себе пожилую не танцующую публику почетных гостей, обычно не остававшихся на танцы, но приятно и полезно было их видеть, хотя бы на концерте. На всех студенческих балах всегда играл военный оркестр...

Еще шикарнее, но может быть более официальными, но менее интимными, бывали балы в Тамбовском Дворянском Собрании, в роскошном зале, с колоннадами, хорами и зеркалами, считавшимся одним из шикарнейших дворянских залов в России. В этом же зале бывали и концерты всех знаменитостей того времени: Шаляпина, Вальцевой, Плевицкой и других; близость и прекрасная связь с Москвой скорыми плацкартными поездами со спальными вагонами давали возможность московским знаменитым артистам выступать в Тамбове».

Митрополит Вениамин Федченков, который учился в Тамбове, отзывался о городе конца 19 века положительно. «В хорошее солнечное утро представился он мне грандиозным: чистые мощеные длиннейшие улицы, "огромные" двух-, трехэтажные дома, магазины, церкви, звон больших колоколов... Только солнышко совсем "не там" всходило, как у нас в селе... Мы сначала отправились помолиться в кафедральный собор, построенный еще при епископе Питириме (современнике Петра Великого). Отслужили панихиду при его раке... После, в 1914 году, я, уже в сане архимандрита и ректора семинарии, участвовал в прославлении его. как святого нашей Церкви. Из храма (уже не знаю, откуда знала это мать) направились к старцу - иерею Петру, жившему в соборном доме, в полуподвальном этаже. Его почитали за святого и прозорливого. Получили мы благословение от него… От него мы отправились во второе духовное училище за справками. Первое - было дальше и почему-то считалось строгим; мать для сыночка предпочла более мягкое. Были уже каникулы. Нас весьма мило принял помощник смотрителя, Виктор Иванович Казанский, немного заикавшийся и с оттенком красноты в носу. В каких-нибудь пять - десять минут он разъяснил мне и матери, что следует знать для экзамена во второй класс... А был еще приготовительный и первый». Митрополиту также понравилась публичная библиотека.

Значительная часть города была застроена небольшими домами, при которых были сады. Ю. Левшина писала в своих мемуарах: «В нашем саду было много цветов — и многолетних, и однолетних. Ими в основном занималась мама. Были ирисы, пионы, флоксы, астры. Букеты их все лето стояли в комнатах — на столах, подоконниках, пианино. И папа часто писал натюрморты с букетами цветов, собранных мамой или (позднее) мной… Цветение в саду начиналось ранней весной. У южной стороны дома под окнами спальни раньше всего начинал таять снег. И вот, однажды проснувшись, глянешь в солнечное окно и увидишь, как сквозь хрупкий снежок проклевываются стрелочки-листья подснежника. А на другой день и сам голубенький снежок улыбается наступающей весне… В самом конце апреля — начале мая обычно зацветала черемуха. У нас в саду она распускалась раньше, чем начинали продавать лесную. Наверное, потому, что она росла на солнце, а не в низине, как в лесу… После черемухи цвели вишни, сливы, яблони. Всегда казалось странным, что цветение вишен начиналось даже раньше, чем на них появлялись свежие, будто лаковые, листочки… На яблонях — крупные, с розовым нежным окоемом цветки. И аромат неописуемой свежести, точно настоянный на солнце, и нагретой им земли наполняет сад и входит в комнаты через открытые окна и балконную дверь. А потом пойдут ирисы. Эти цветы с их прямыми стеблями и саблевидными листьями, не ярко-зеленого, а серебристого, с оттенком в голубизну, цвета, с изящной формы прозрачным и неподвижным, как бы застывшим в своей причудливости, точно фарфоровым цветком всегда казались мне немножко неземными, искусственными… Из весенних цветов еще были в нашем саду фиалки, махровые, красные, нежно-душистые тюльпаны, пионы. И сирень, сирень… Сказочно много сирени, традиционно розово-голубоватой и белой».

Частой проблемой провинциального города были плохие или очень плохие дороги. Тамбов – не исключение даже к концу 19 века. «Тамбовские губернские ведомости» в октябре 1900-го года сетовали: «На окраины города по невылазной грязи отказываются ездить сначала угольщики, потом водовозы, а затем и извозчики. Тротуары многих улиц делаются скользкими и опасными для ходьбы, как например на Араповской улице (от Базарной к валу); там и глубокие рытвины и нагромождённые камни, и в заключение — по середине тротуара столбы»

В середине 19 века в Тамбове решили закатать главную улицу в асфальт. Не всю, а для начала только тротуары. Но это обернулось неудачей. Вороватые и мало сведущие в тонкостях дорожных дел ремонтники, прежде чем положить асфальт, вытащили из земли булыжник. Асфальт клали прямо на грунт, поэтому дороги быстро приходили в негодность. Тамбовская газета сообщала в 1881 году: «Большая вполне оправдывает свое название: она длинна, достаточно широка и может похвастаться многочисленными приманками для пылкого юношества… если не принимать в счет благовидных тротуаров, идти по которым нужно осмотрительно, прибивать к штиблетам калоши, чтобы последние не остались в грязи, а в морозное время необходимо упражняться по законам равновесия, дабы сохранить в целостности затылок». Газета «Рязанская жизнь» упоминала о Тамбове: «Соборная площадь — место, предназначенное для поломки обывательских ног. Не ремонтировалась и не подметалась со времен татарского нашествия». В итоге асфальт прижился. Газета «Тамбовские отклики» сообщала в 1914 году: «Вчера начались работы по нивелированию Большой улицы, по окончании которых она будет залита горячим асфальтом. В некоторых местах срыто будет до аршина земли. Центр улицы, как известно, будет замощен булыжником, основанием для которого будет песок. Боковые же части будут заливаться раскаленным асфальтом на прочном бетонном основании. По условию с подрядчиком Пикулиным все работы должны быть закончены к 1 июля».

в 1892 году газеты Тамбова сообщали: «Городская управа доложила городской думе, что избранная ею комиссия по устранению неисправностей по городскому водопроводу, между прочим, находит необходимым для разъездов техника по надзору за водопроводом, дать ему лошадь и человека… По этому вопросу дума разрешила городской управе израсходовать на покупку лошади до 150 рублей, нанять человека для ухода за лошадью, приняв содержание его и лошади на счет водопроводной сметы». Тамбовские губернские ведомости в 1884 году сообщали: «16 сего июня в 8 часов вечера тамбовский мещанин Алексей Казаков и крестьянин Тамбовского уезда села Сурены Козьма Решетов, разбив на части лежавшее около Девичьего моста одно колено чугунной водопроводной трубы и сложив в мешки, намерены были этот чугун и молоток, коим разбивали трубы, похитить, но были тут же пойманы и доставлены в Первую часть, откуда, вместе с протоколом дознания, переданы к мировому судье».

Уроженец Тамбова Нарышкин однажды захотел «построить для народных чтений специальное здание с залой, могущей вместить до 600 слушателей… Цель его исключительно содействовать просвещению народа, для чего я предполагаю также устроить в нем бесплатную народную читальню». Спустя всего два года здание было построен, да ещё и с первой «придомовой» электростанцией в городе. Революционер В. М. Чернов высоко оценил эту инициативу: «Тамбов сохранял ещё черты глухого провинциального города, каким его описал Лермонтов. Но среди общественных зданий уже выделялось одно, импонировавшее и своей внешностью и назначением. Это был Народный дворец, воздвигнутый на средства крупнейшего тамбовского земельного магната, большого вельможи — Эммануила Дмитриевича Нарышкина. В нём помещалась библиотека, читальня, зал для публичных чтений, книжный склад для пополнения сельских библиотек и даже археологический музей». В настоящее время в этом здании находится областная картинная галерея.

Историк И. Пыляев в книге «Замечательные чудаки и оригиналы» упоминает двух местных «пророков». «В городе Тамбове любил щегольнуть своей «ревностью по вере блаженненький купец Симеон»; он тоже был “болящий”. Зимою он не показывался – холодно, а летом обыкновенно ездил в своей кибитке, любил останавливаться посредине улицы и всегда собирал толпу зевак.

Симеон-болящий любил наставлять, как нужно жить по-христиански. Все наставления его обыкновенно начинались и кончались почти одною и тою же фразой “В нераскаявшихся грешниках нет ни веры в Бога, ни самого Бога!”

Как веровал сам болящий, неизвестно, но родные Симеона признавали его “блаженненьким” и содержали на свой счет, не дозволяя ему собирать какую-либо лепту от доброхотных его слушателей.

Там же, в Тамбове, известен был «пророк», солдат Ванюшка Зимин. Он был сумасшедший и жил в доме умалишенных, но легковерующие тамбовцы веровали в него, как в пророка. Закричит Ванюшка ни с того, ни с сего: “Пожар! пожар!” – записывают тамбовцы день и час, когда кричал Ванюшка, и после окажется, что действительно, в записанное время где-нибудь в окрестностях Тамбова в самом деле был пожар. Вот и “прозорливство”.

Как Янек Кос японского магистра поймал

Забавный факт об актерском составе из первой серии сериала "Четыре танкиста и собака" - «Экипаж» (польск. Załoga).

В первой серии молодой Кос на Дальнем Востоке (там он жил у охотника Ефима Семёныча), вместо книжного эпизода с убийством тигра, ловит японского диверсанта.

Японского парашютиста сыграл студент Университета археологии Йода - Дзиро Хасэгава.

Японец, на тот период, защитил магистерскую диссертацию в 1965 году и после учебы жил и работал в Польской народной республике (доктор наук в 1979 году).

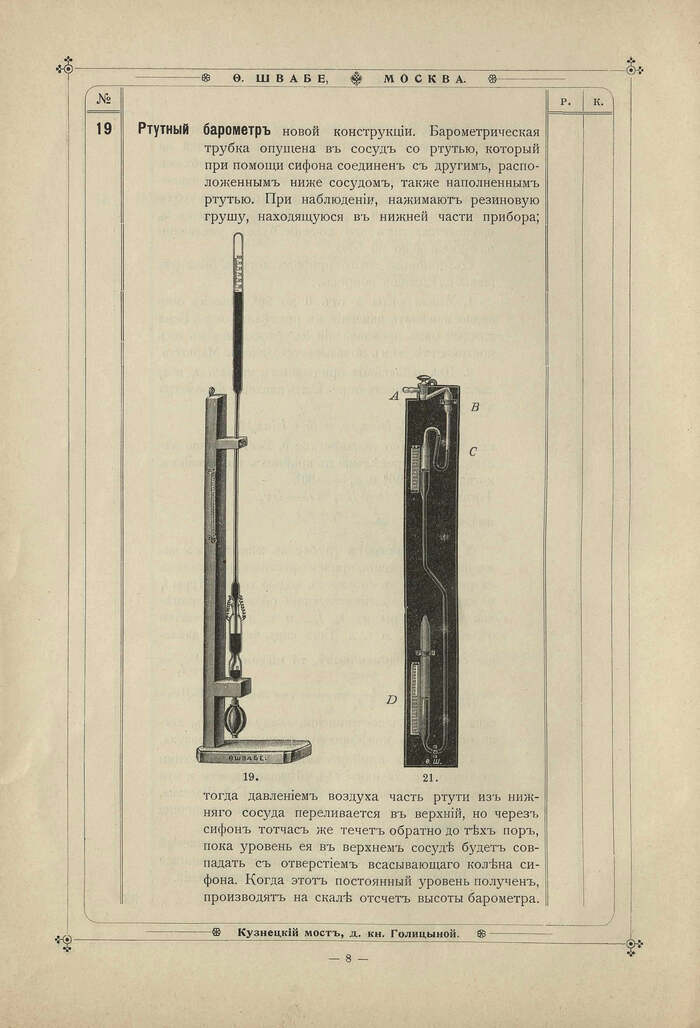

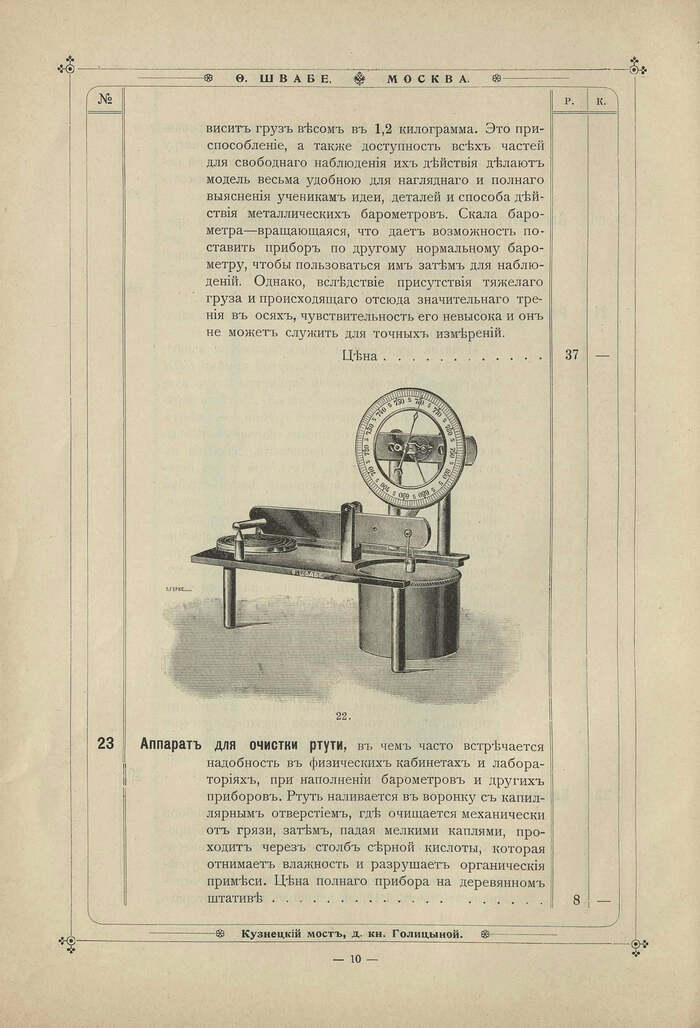

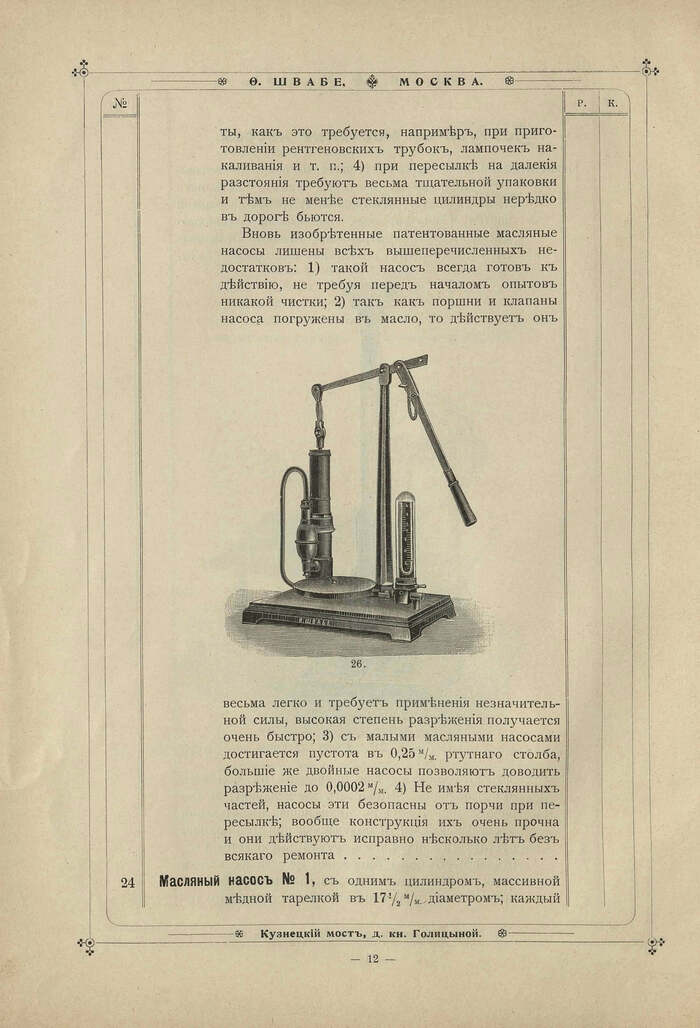

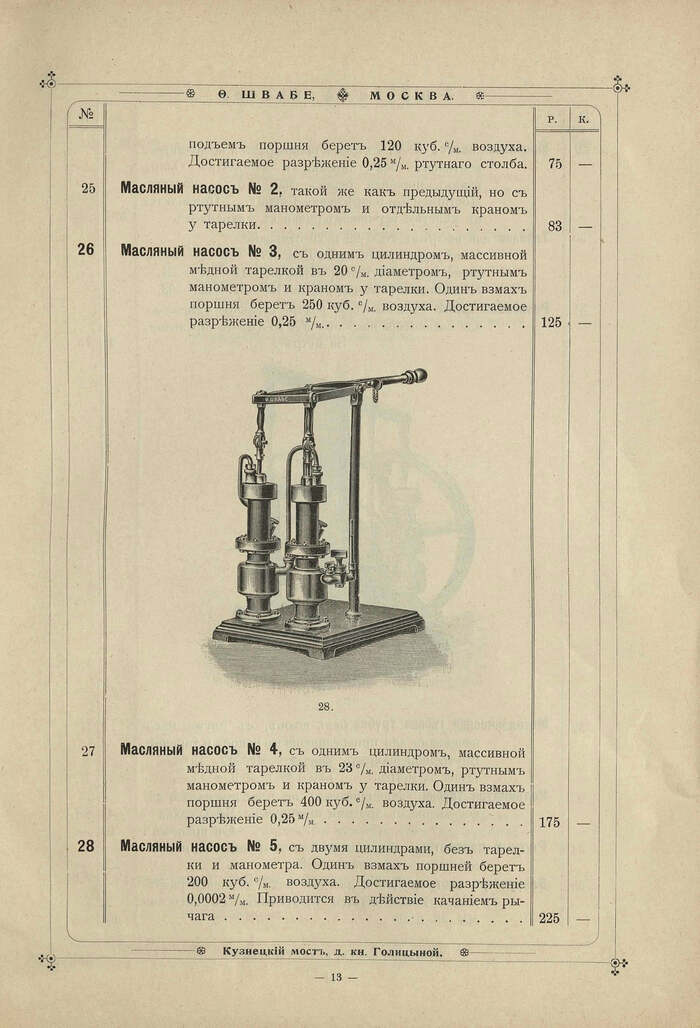

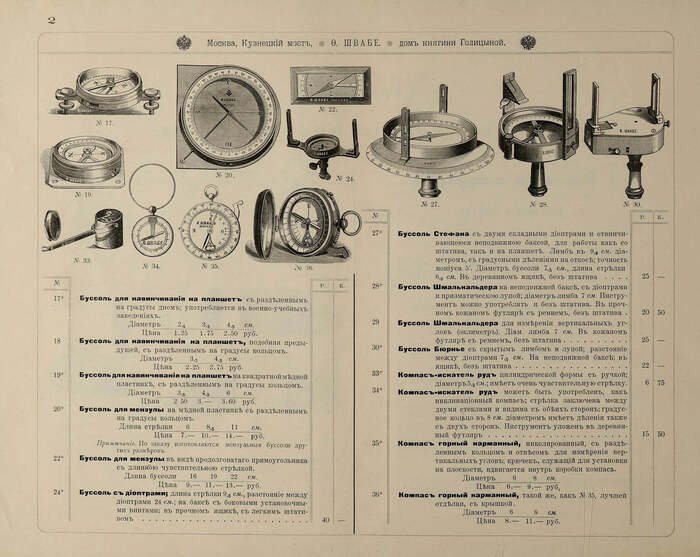

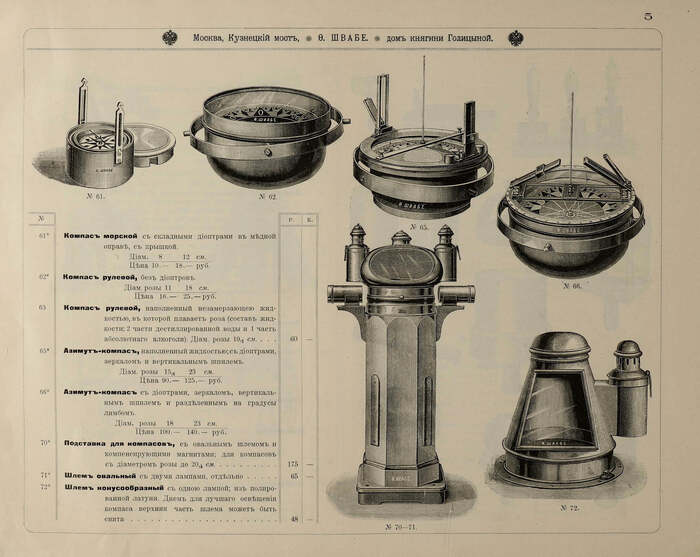

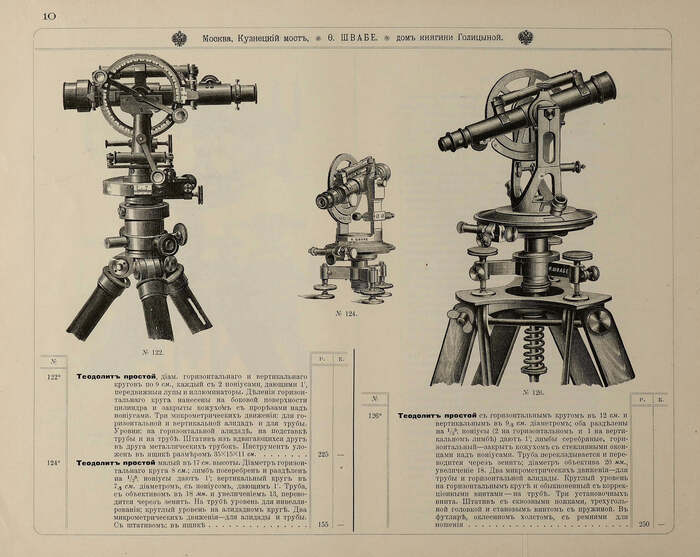

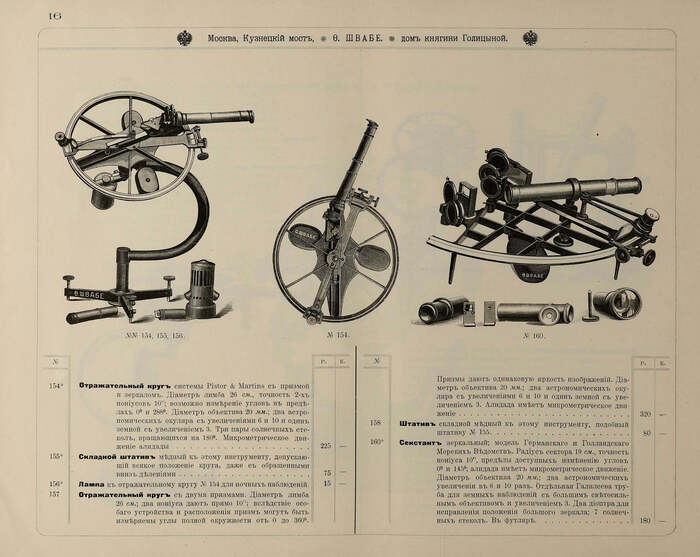

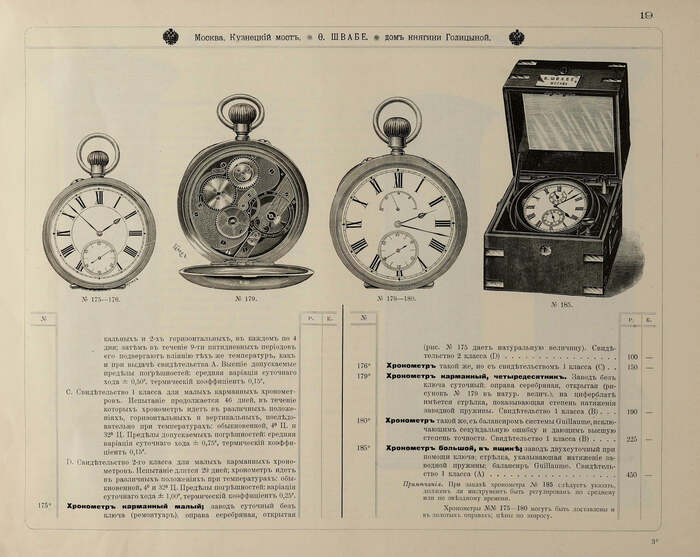

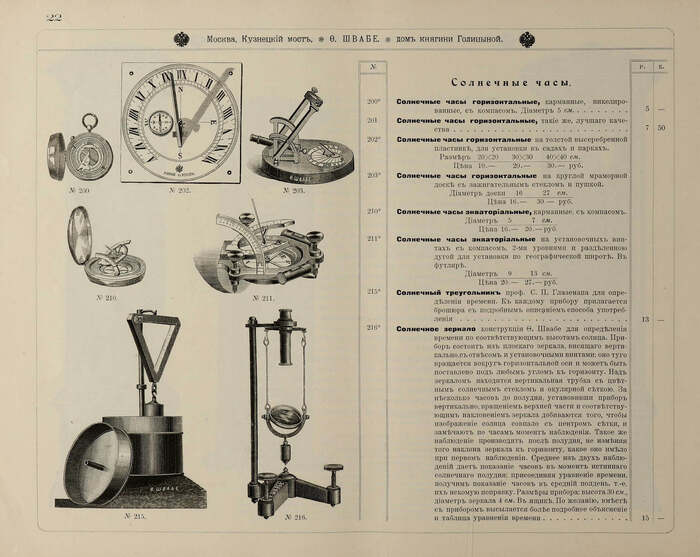

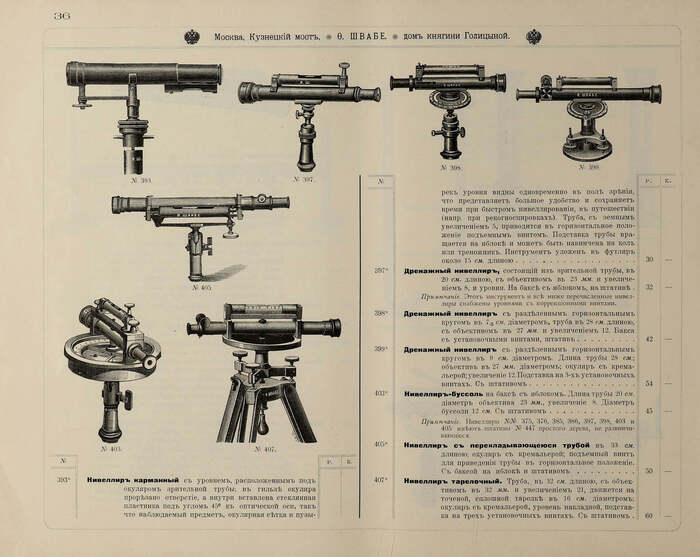

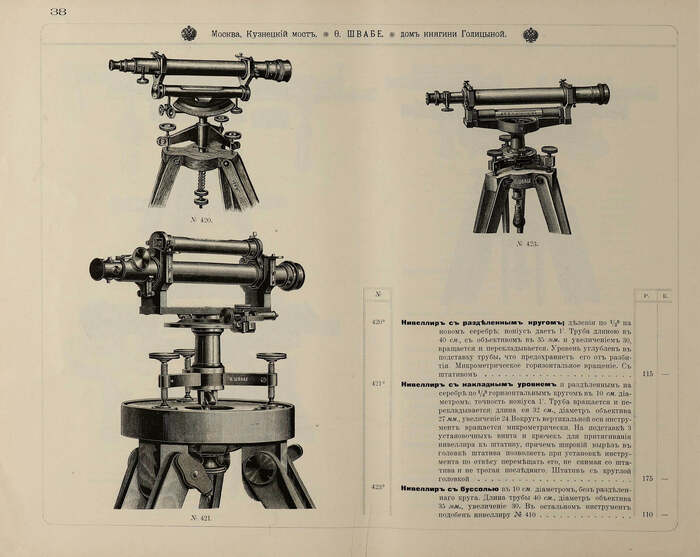

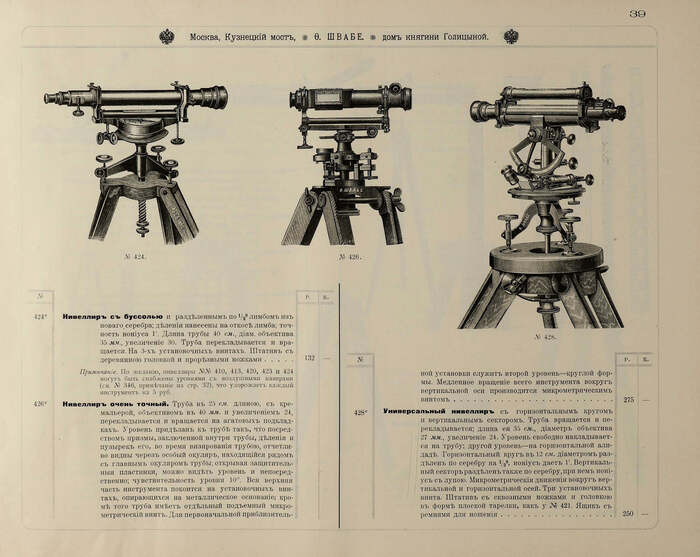

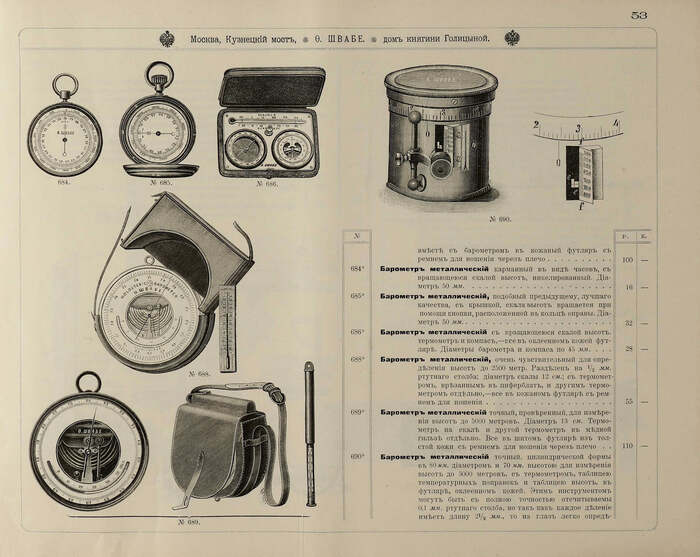

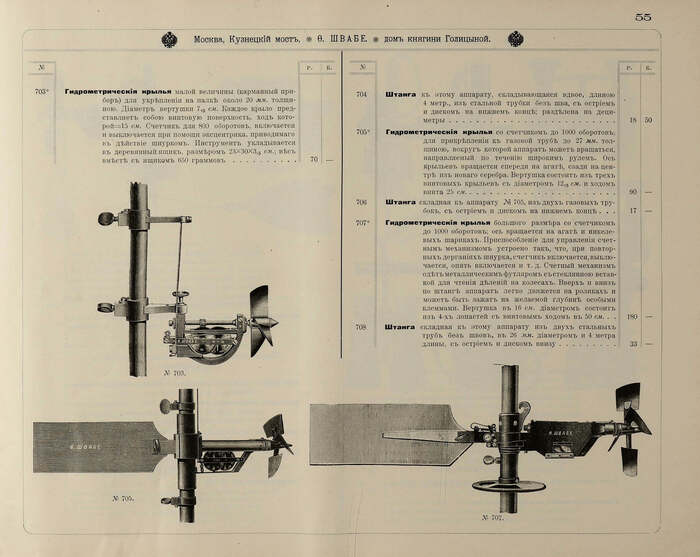

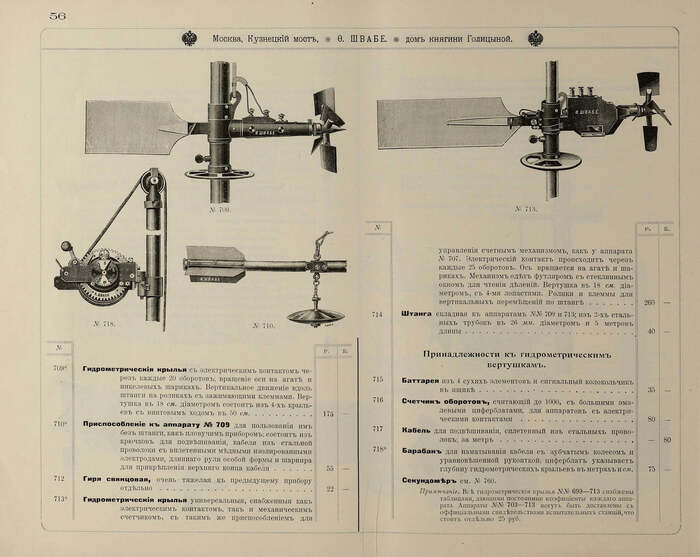

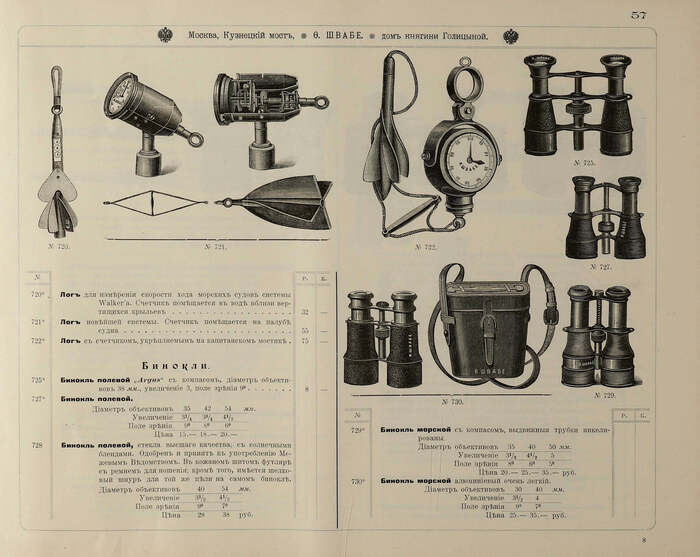

Каталог метеорологических, химических, технических, астрономических, геодезических, чертежных, медицинских и других инструментов 1906 года

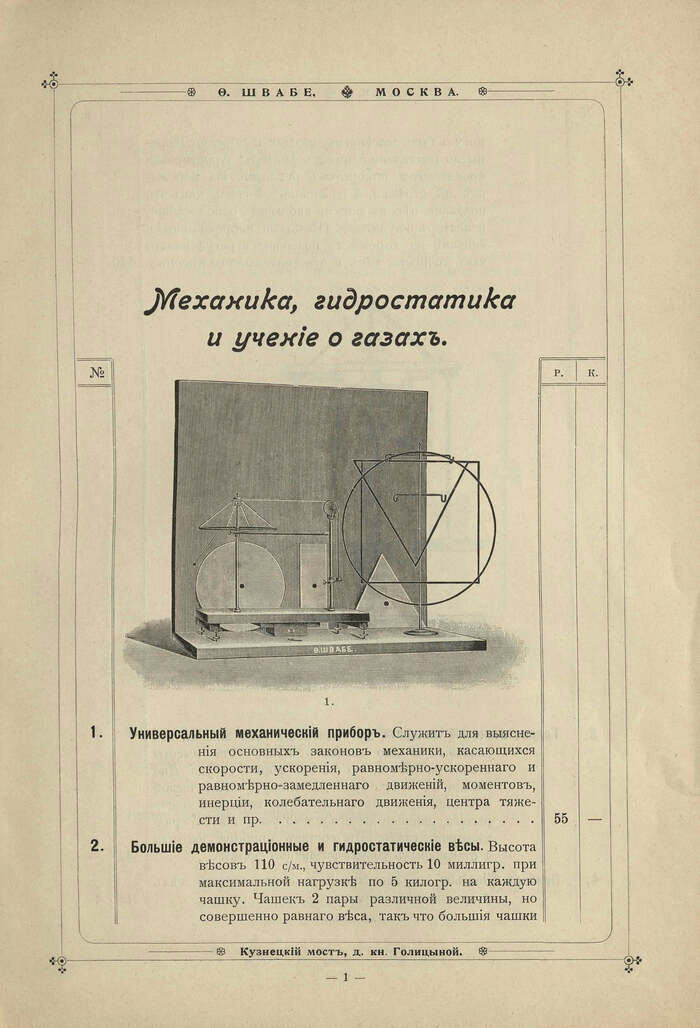

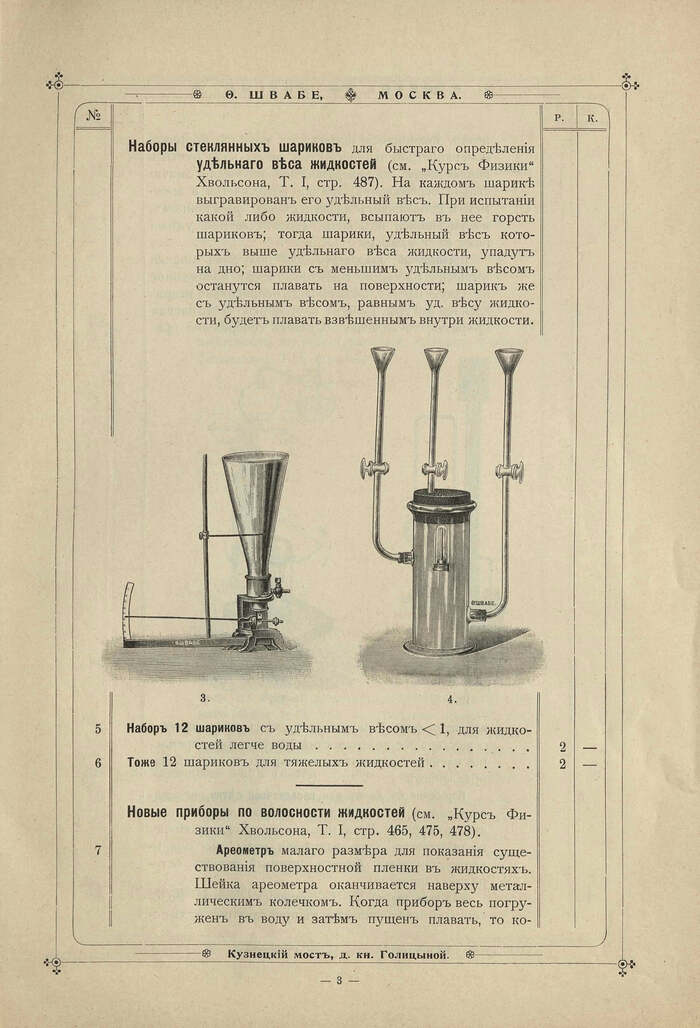

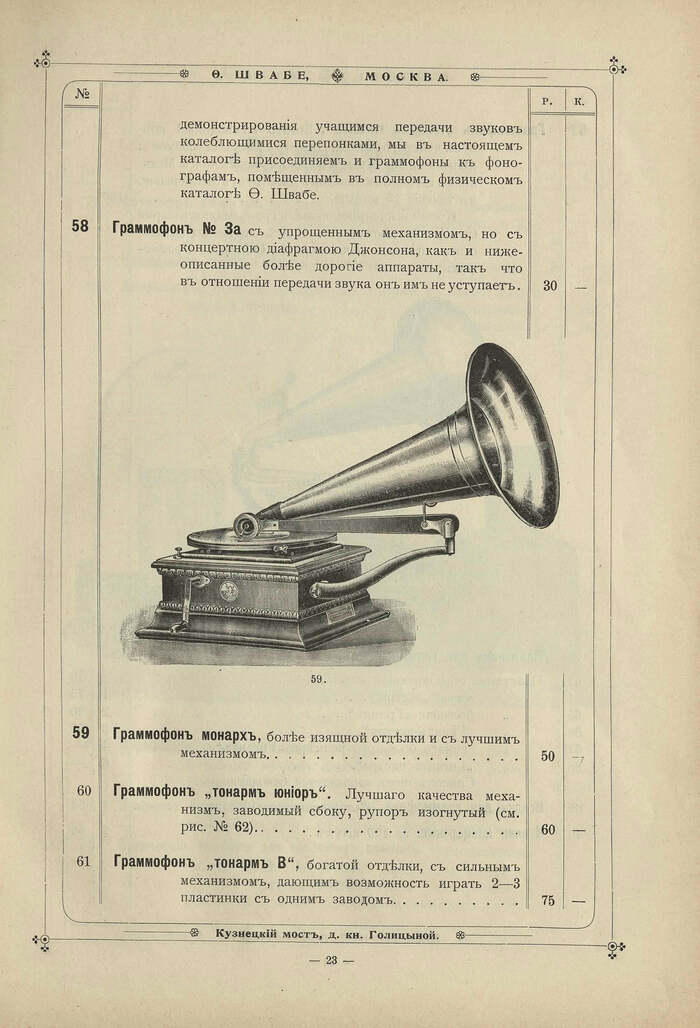

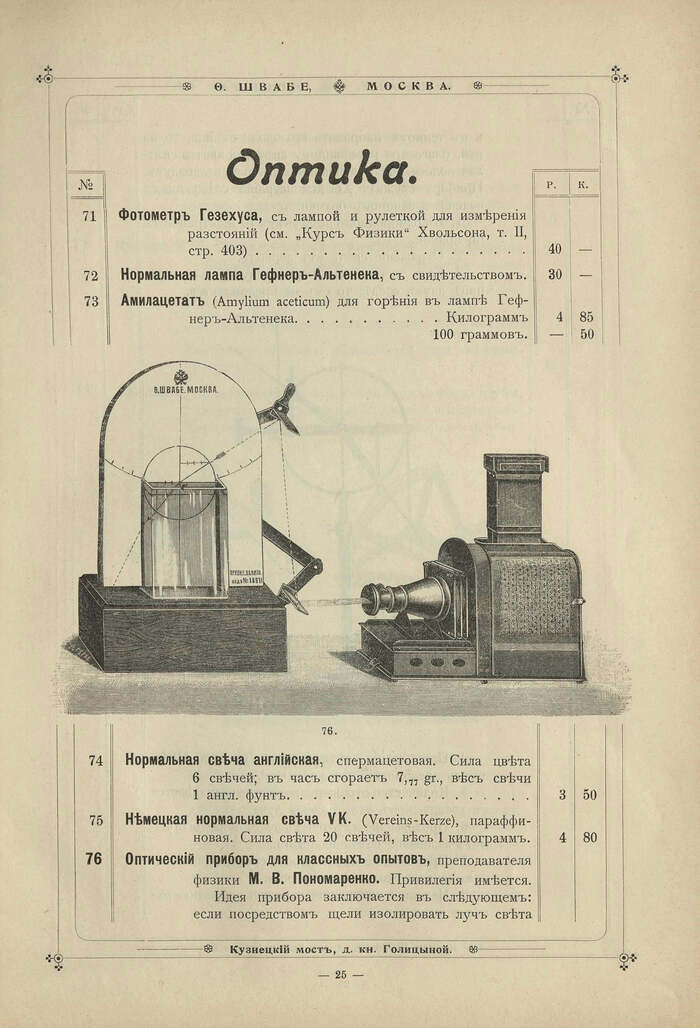

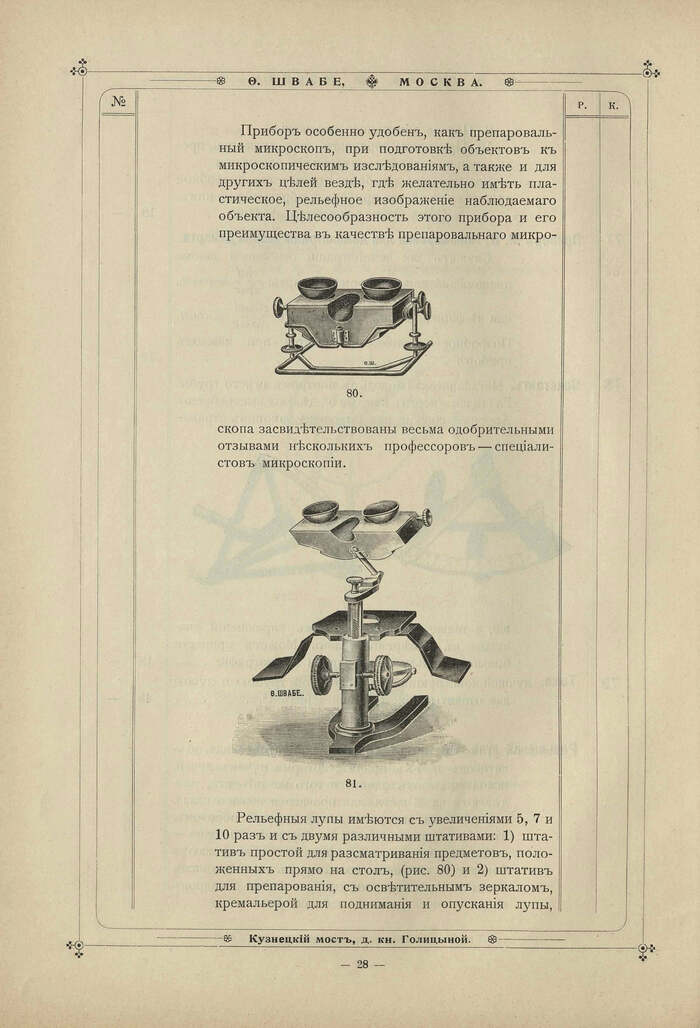

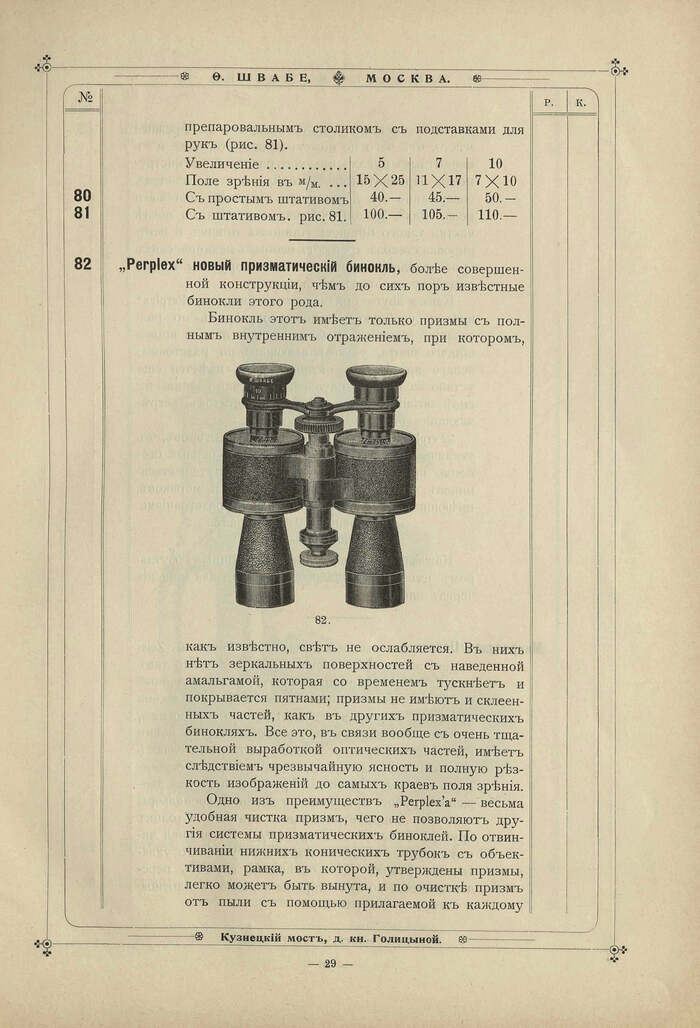

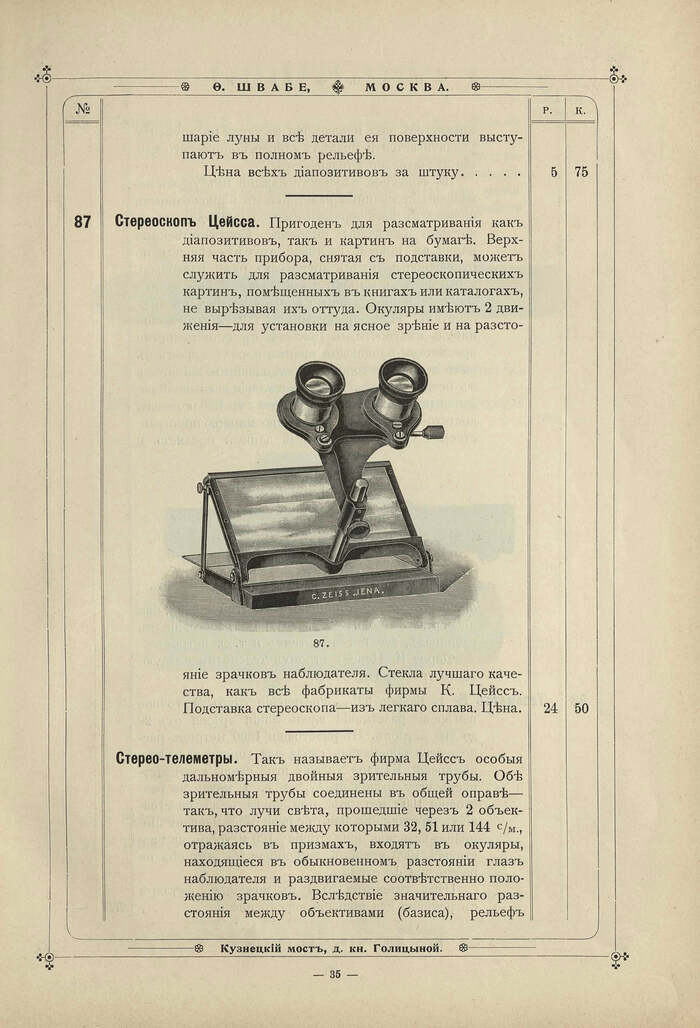

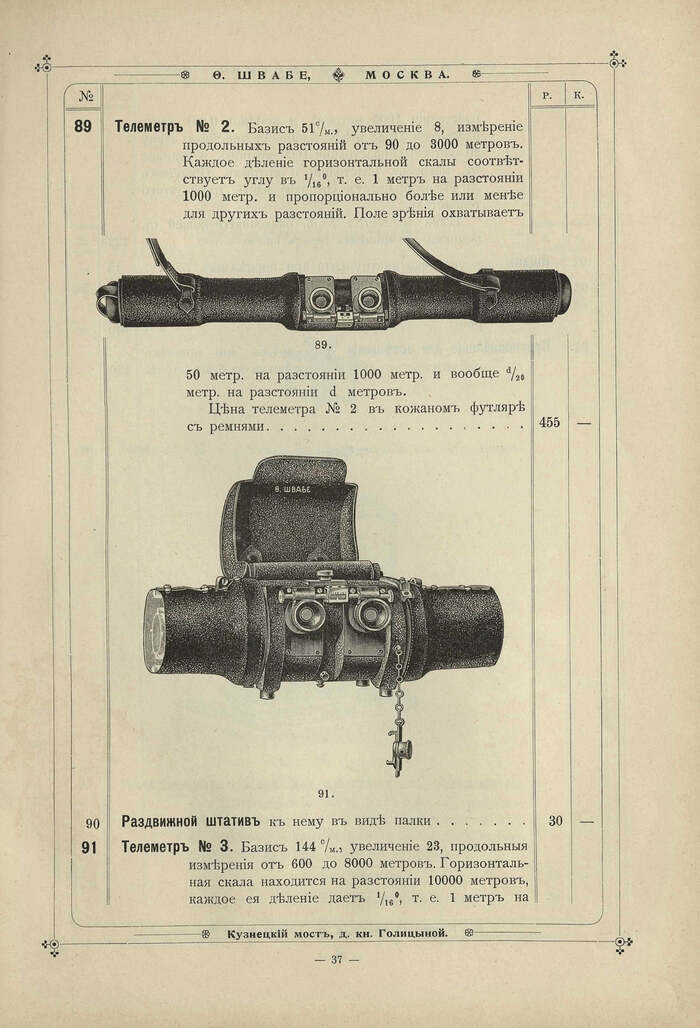

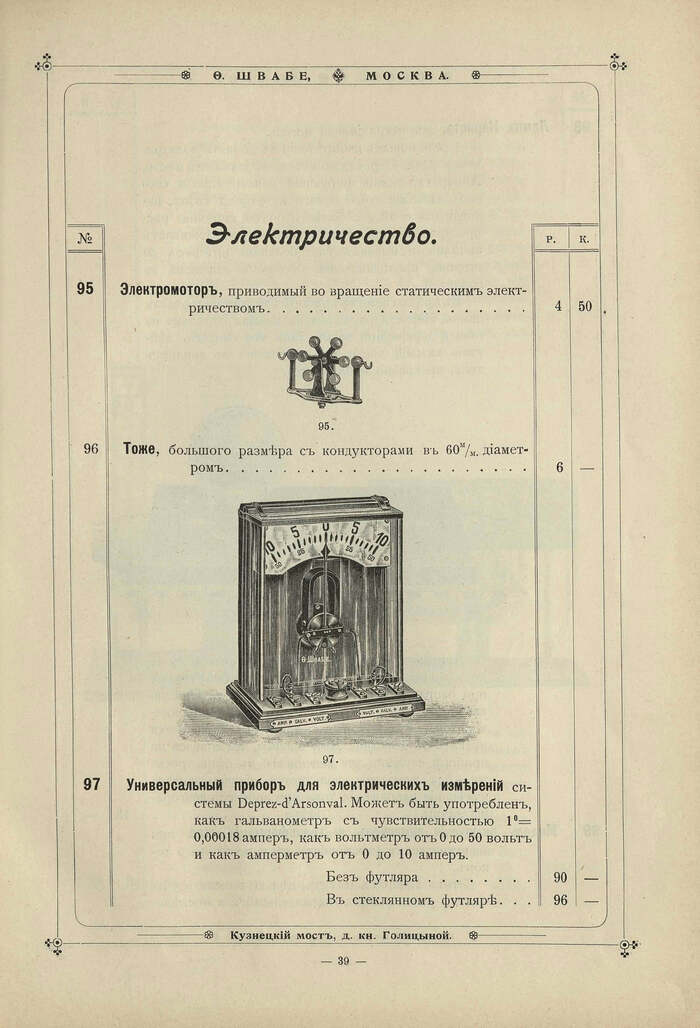

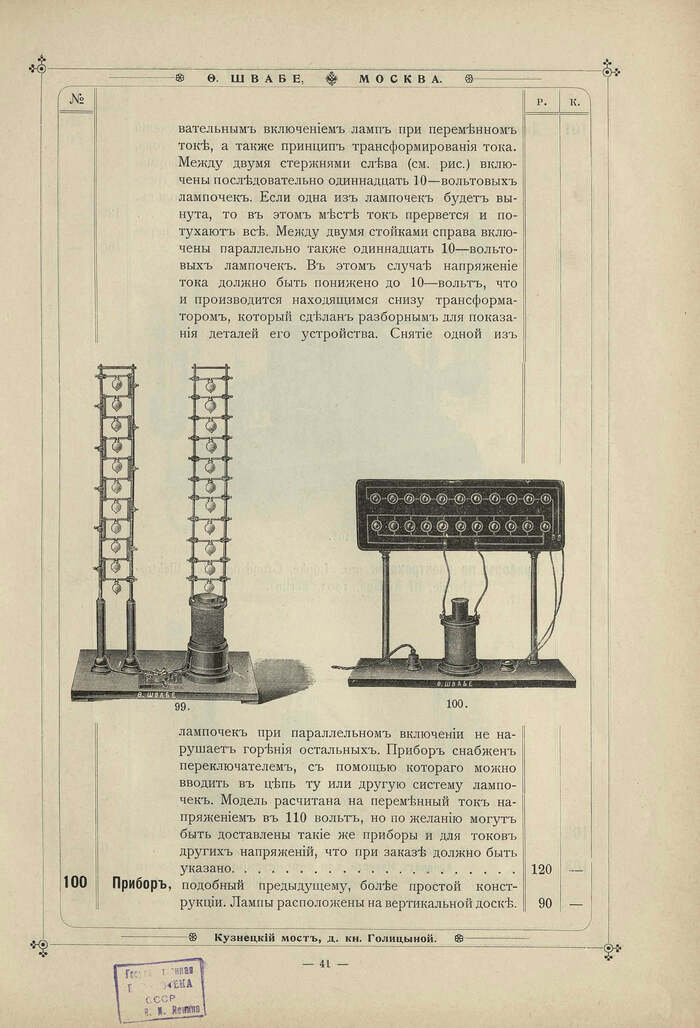

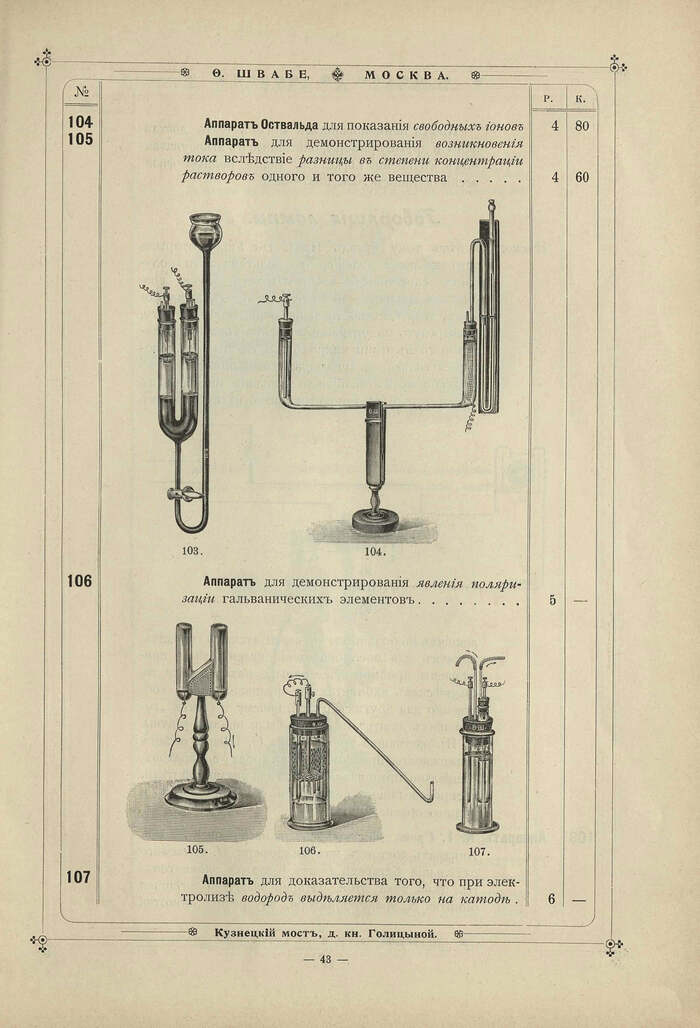

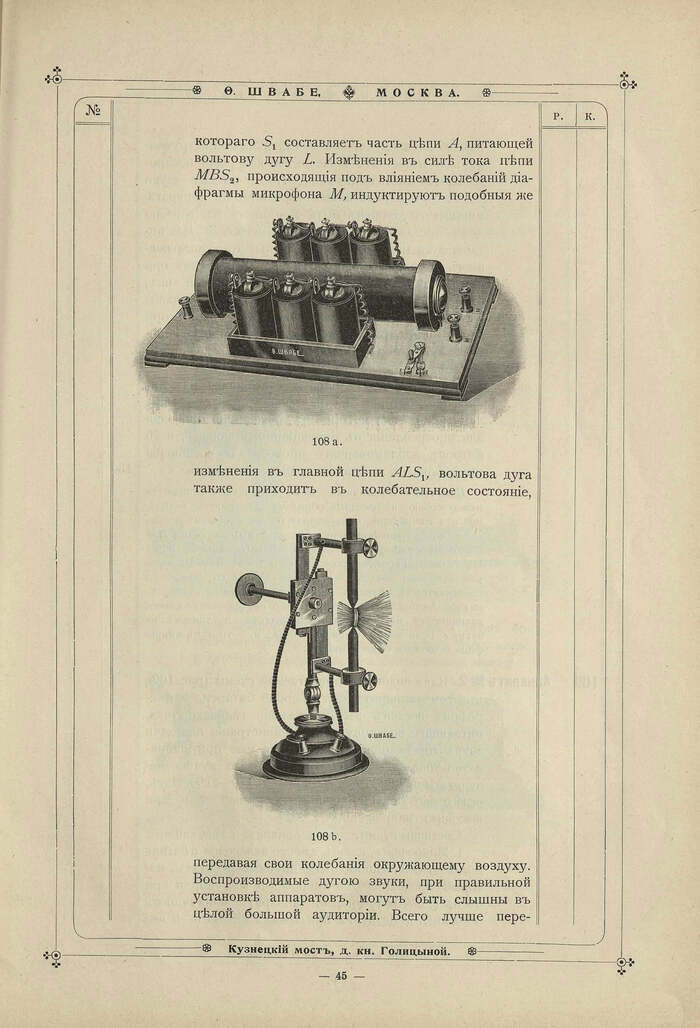

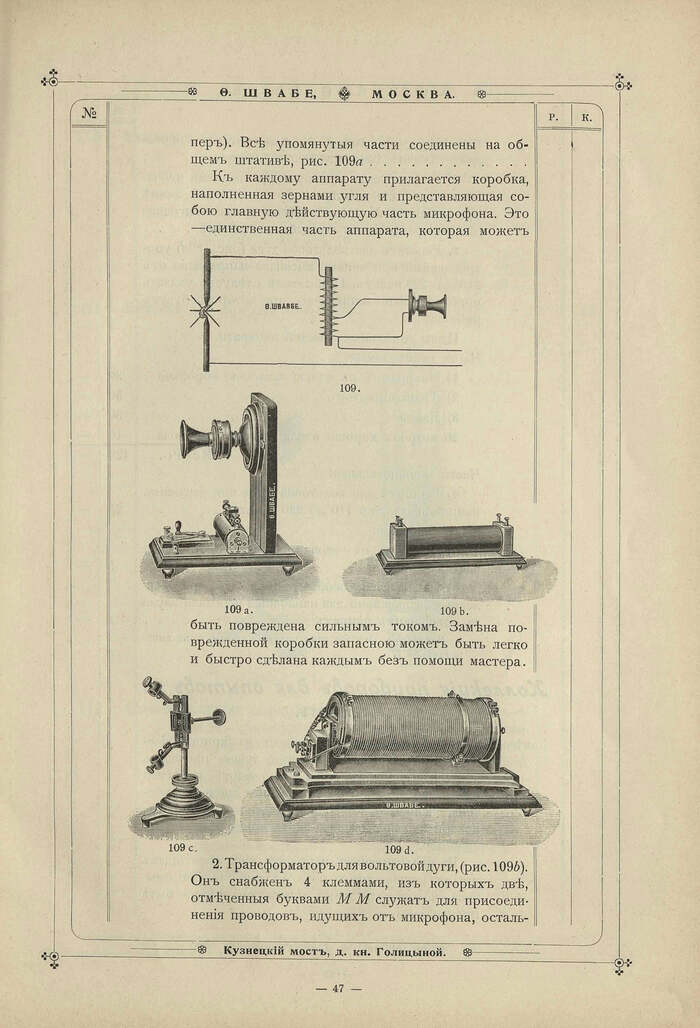

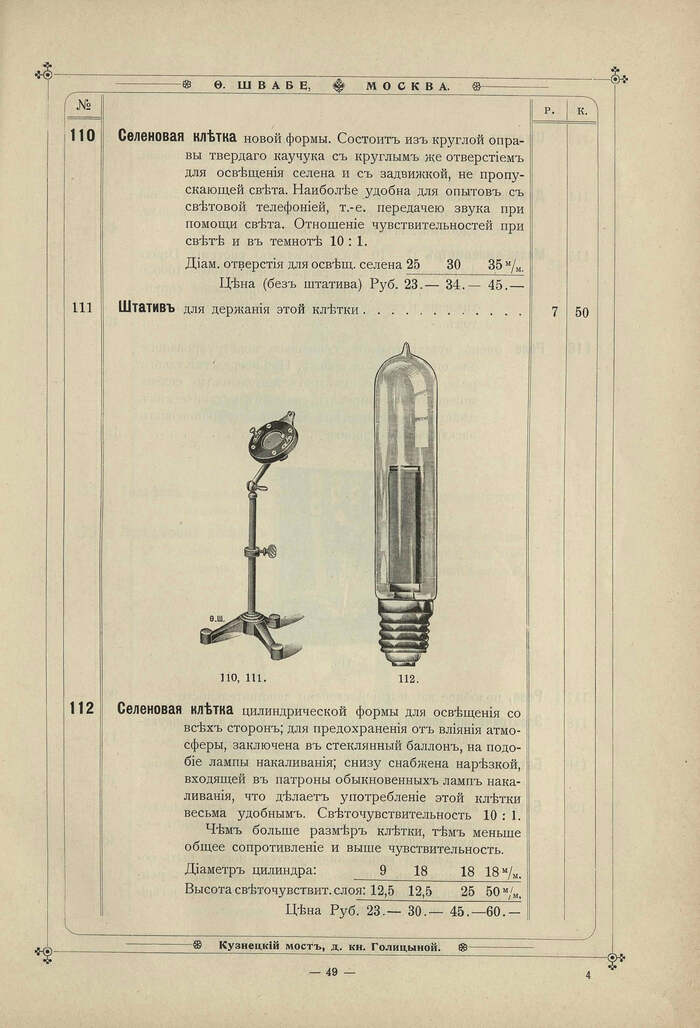

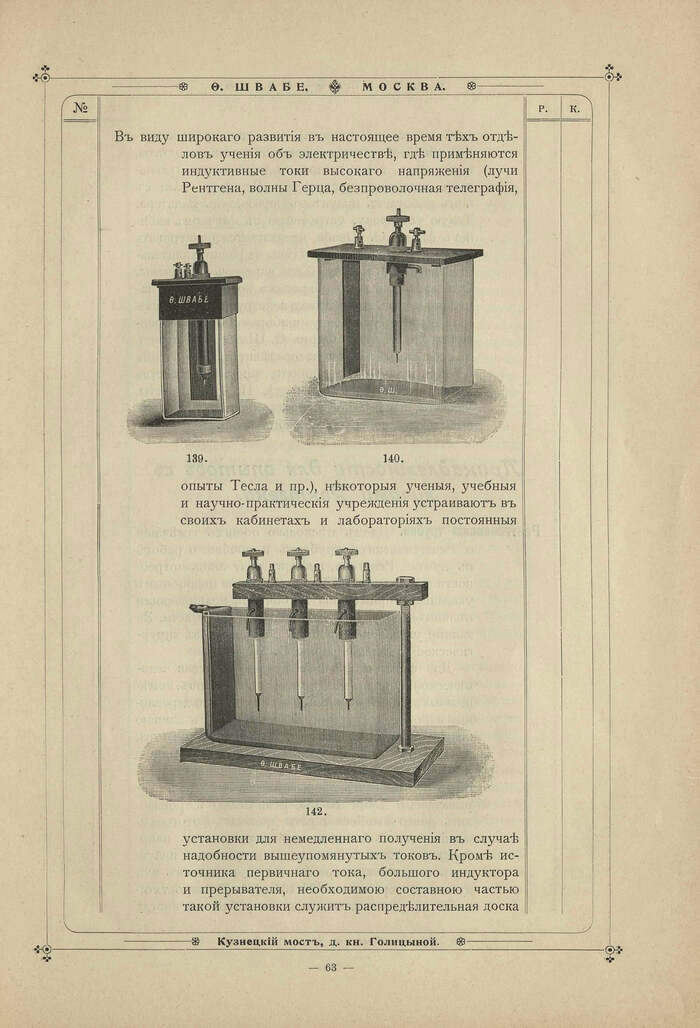

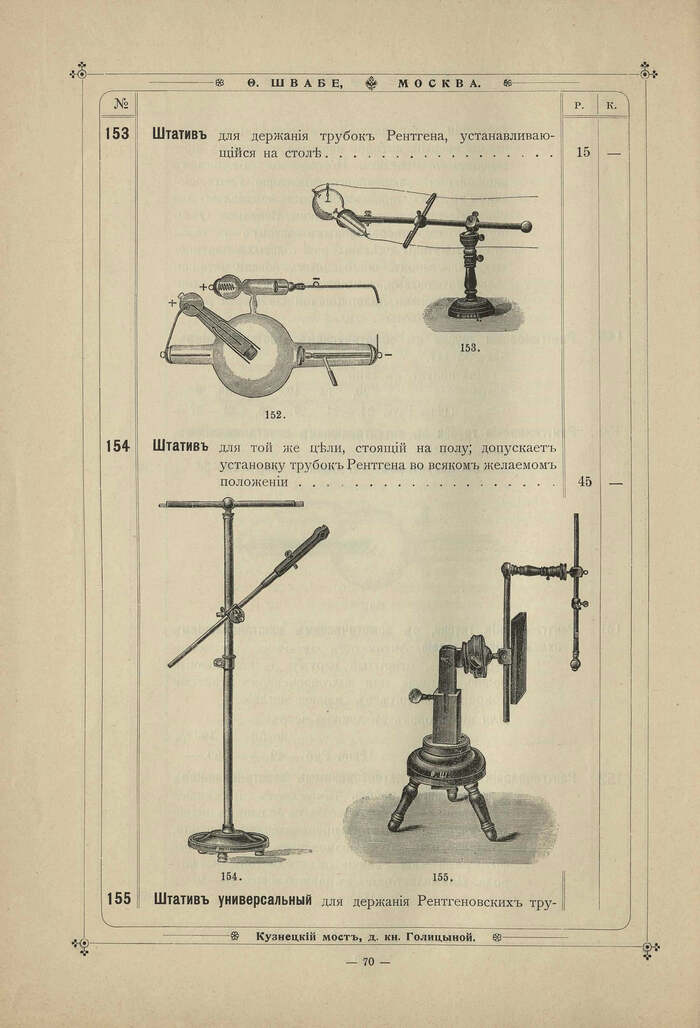

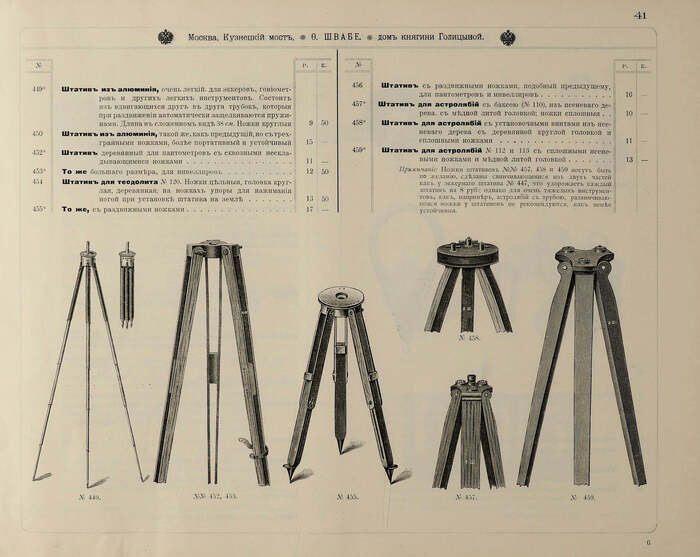

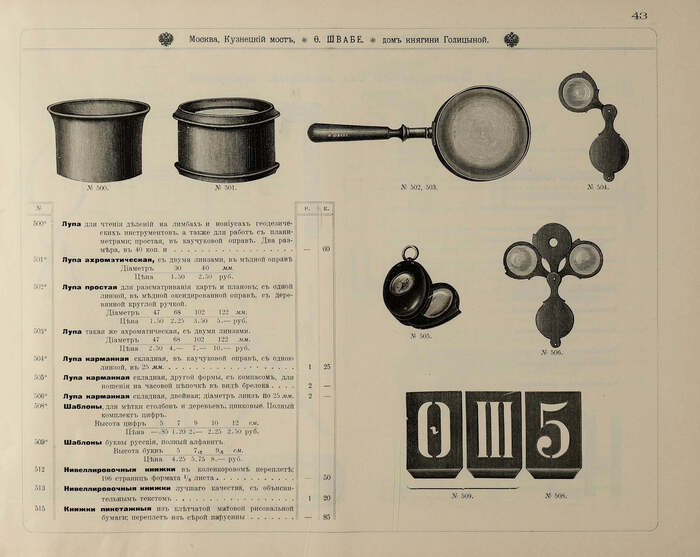

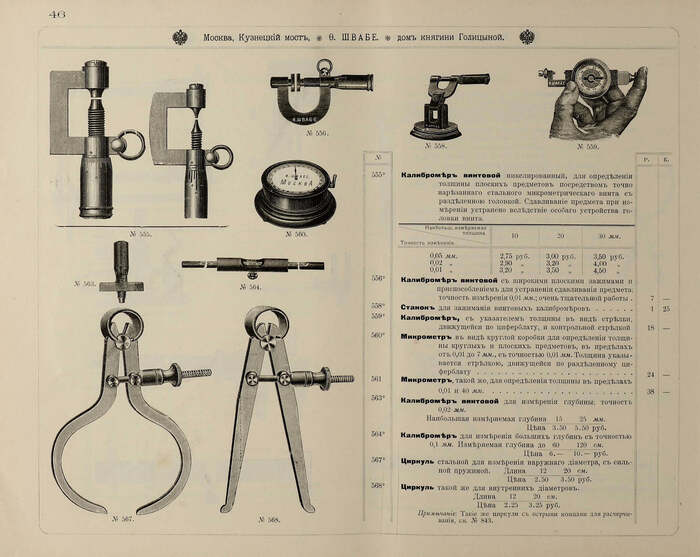

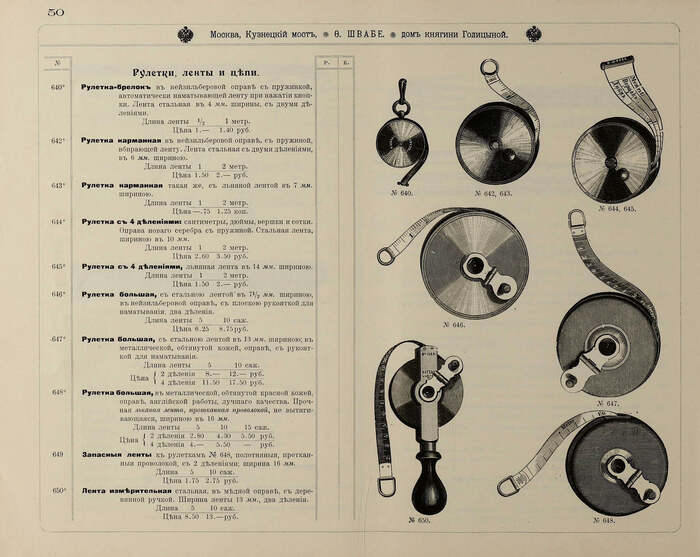

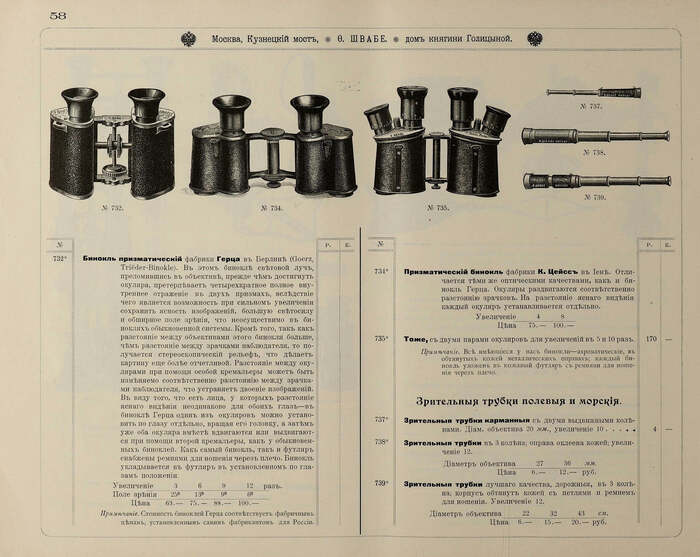

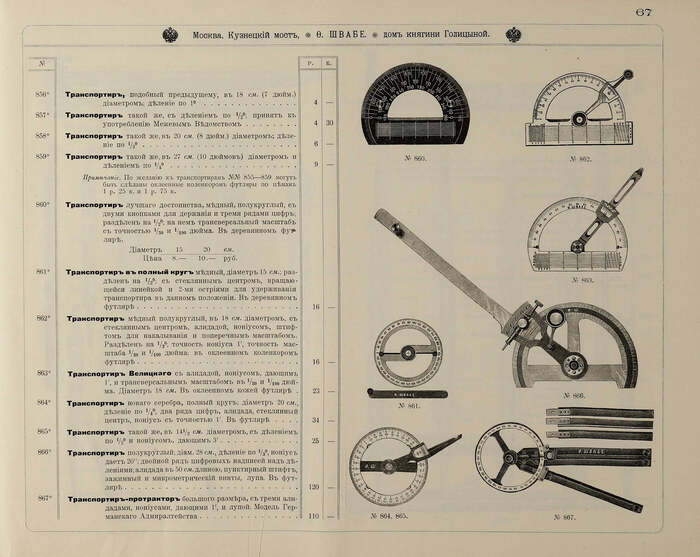

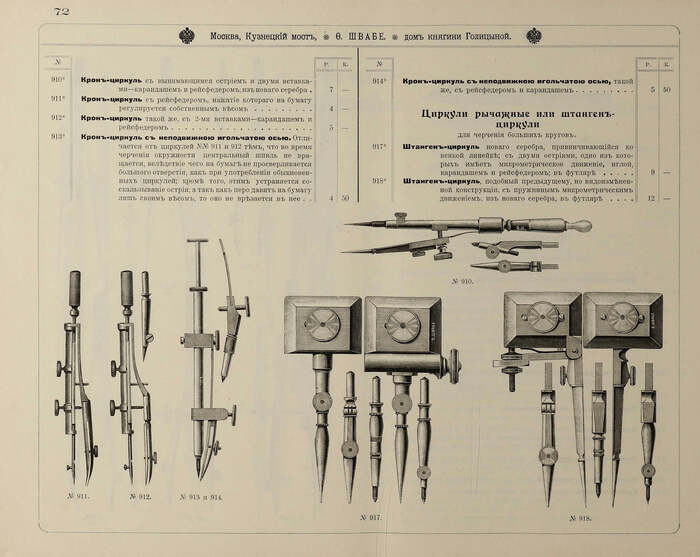

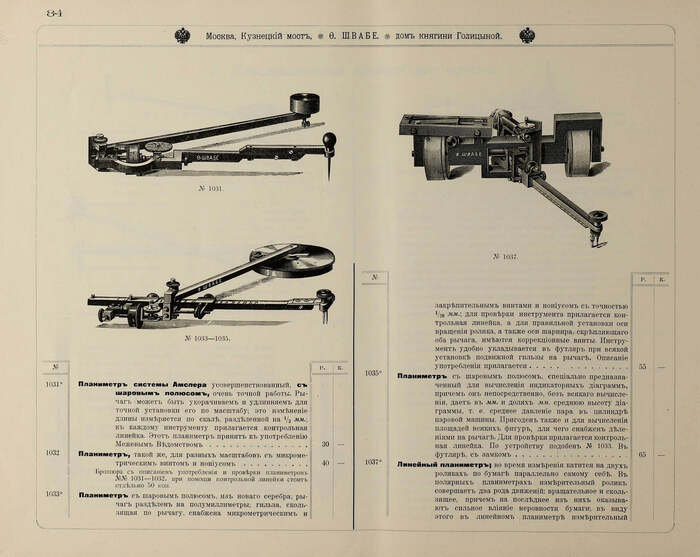

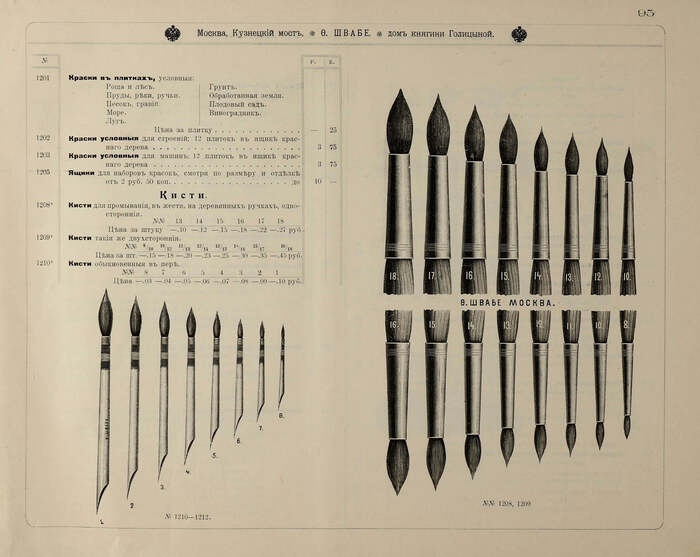

Новые физические приборы, дополнение к главному физическому каталогу О. Швабе, физико-механик и оптик Двора Его Императорского Величества, Фабрика и магазин физических, метеорологических, химических, технических, астрономических, геодезических, чертежных, медицинских и других инструментов, аппаратов, коллекций и принадлежностей всякого рода.

Посмотреть каталог ПОЛНОСТЬЮ - 79 стр.

Иллюстрированный переплетчик. Практическое руководство 1899 года

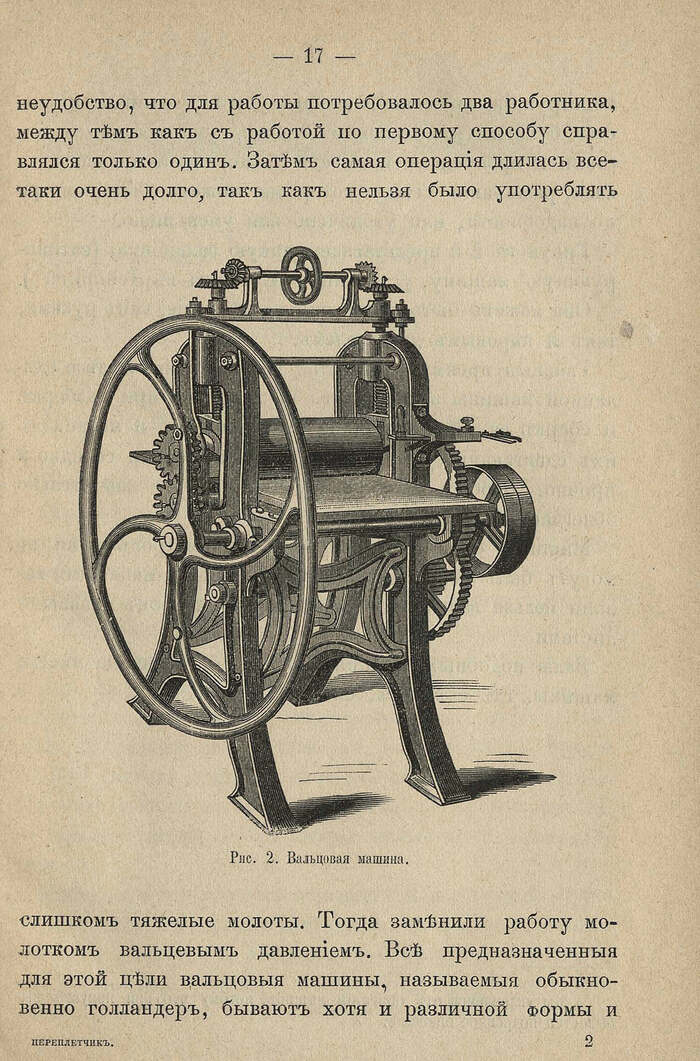

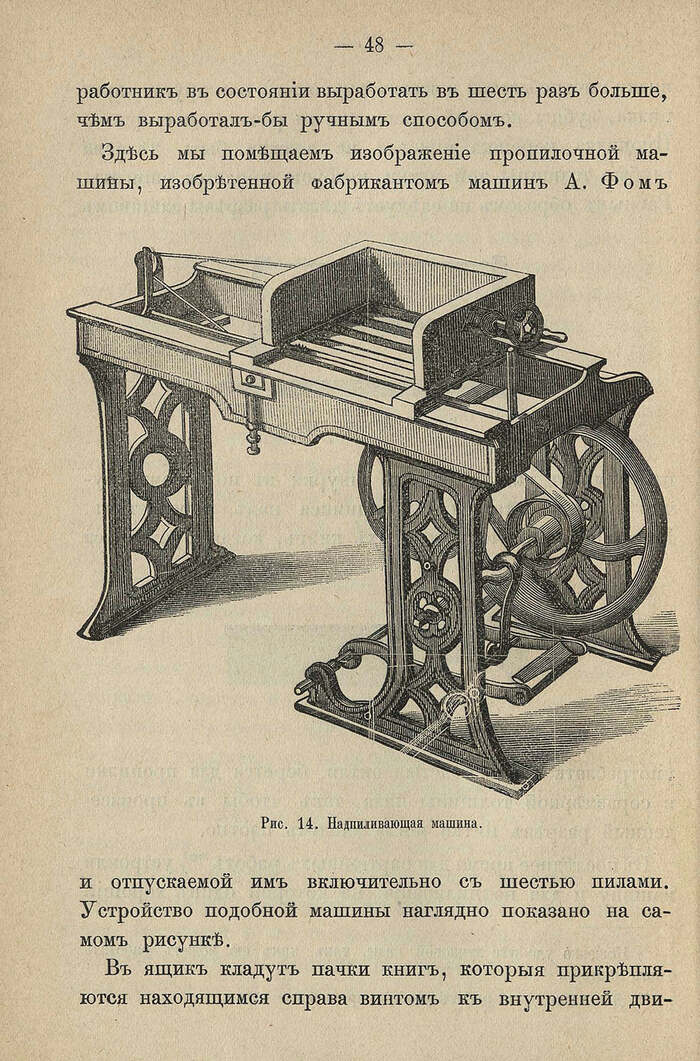

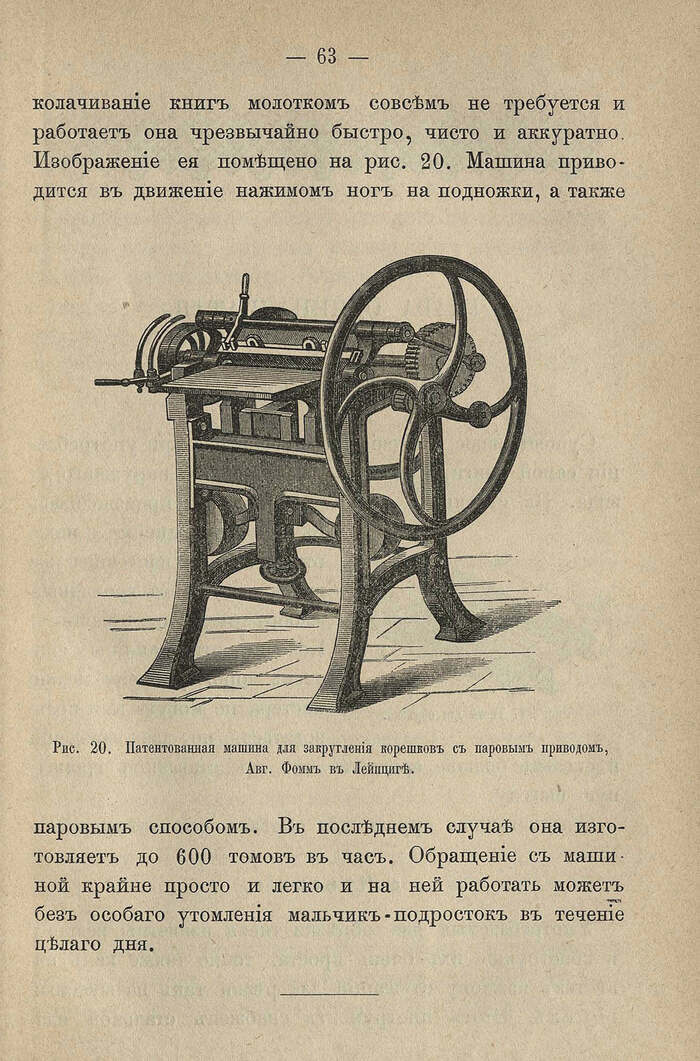

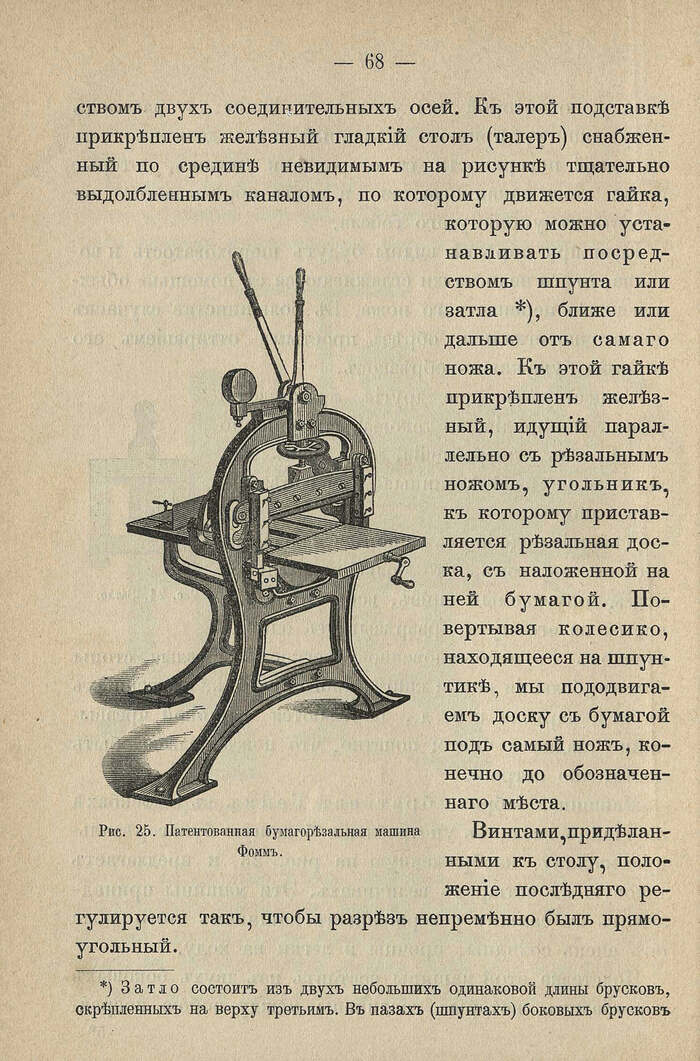

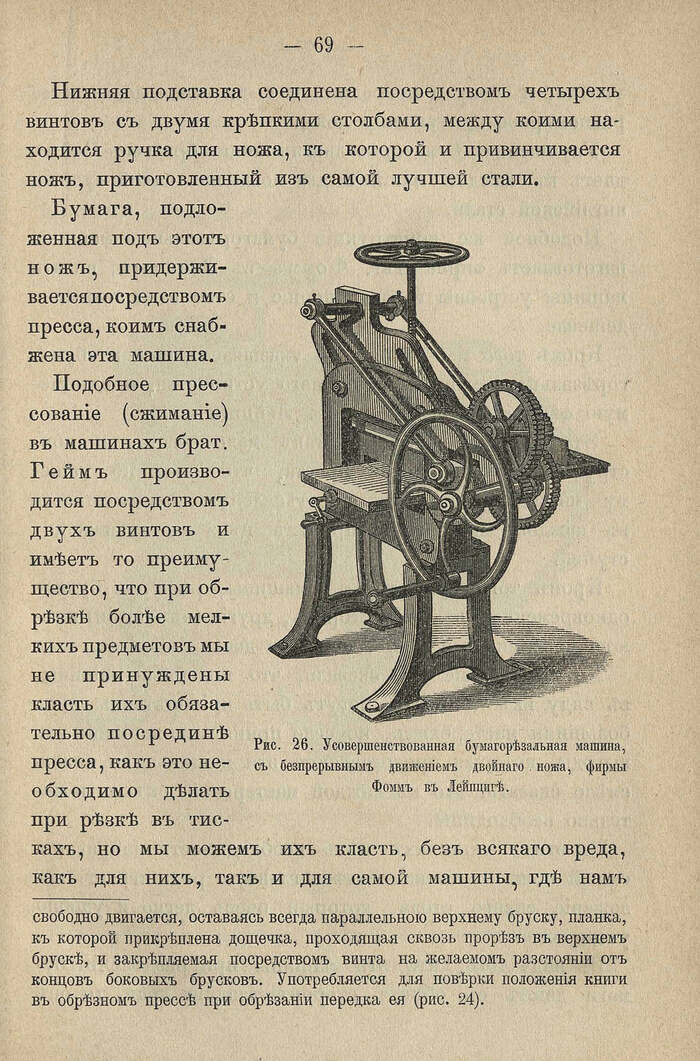

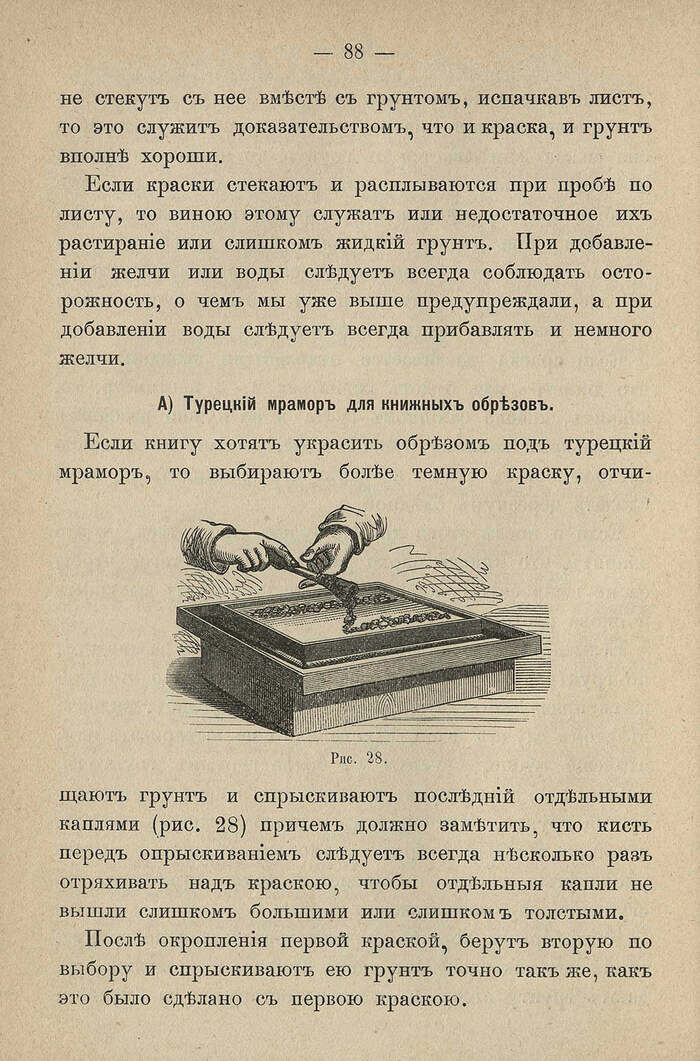

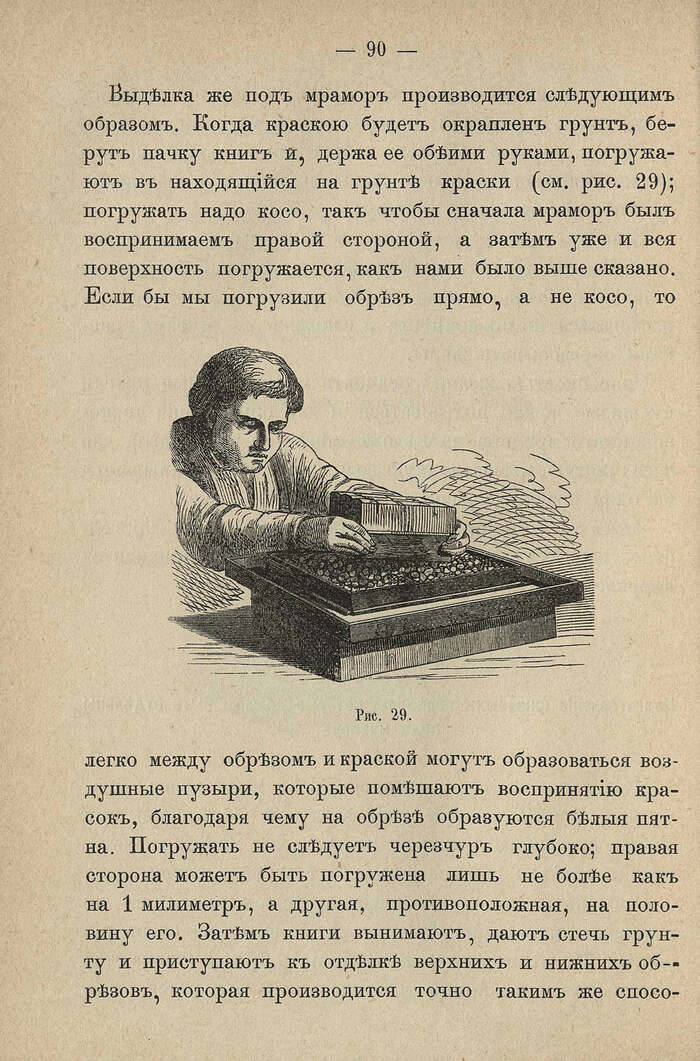

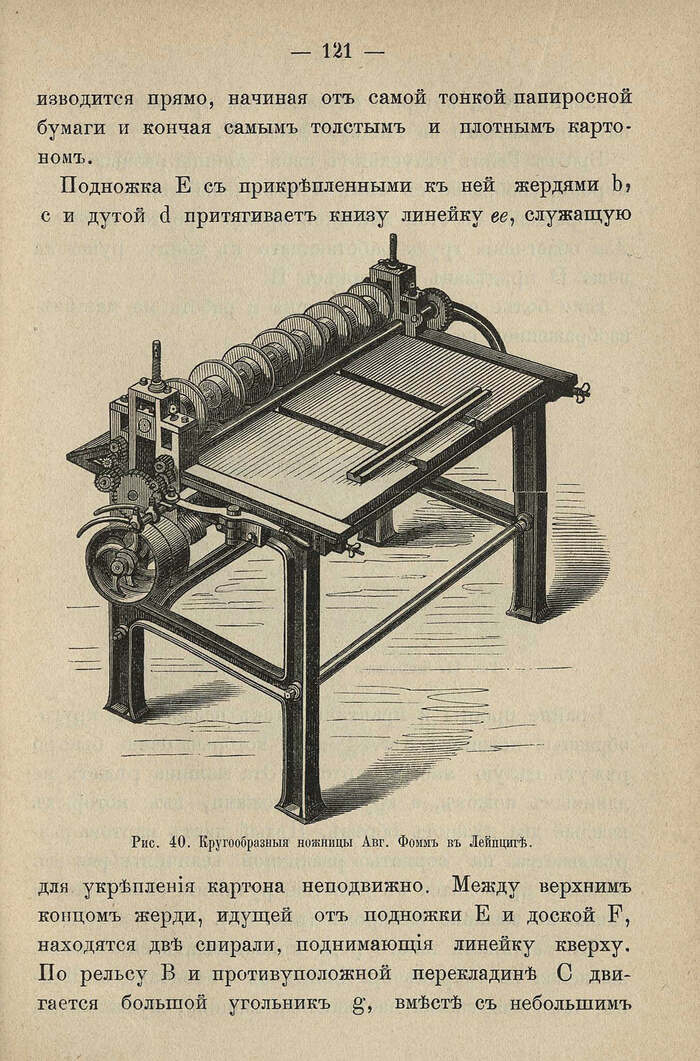

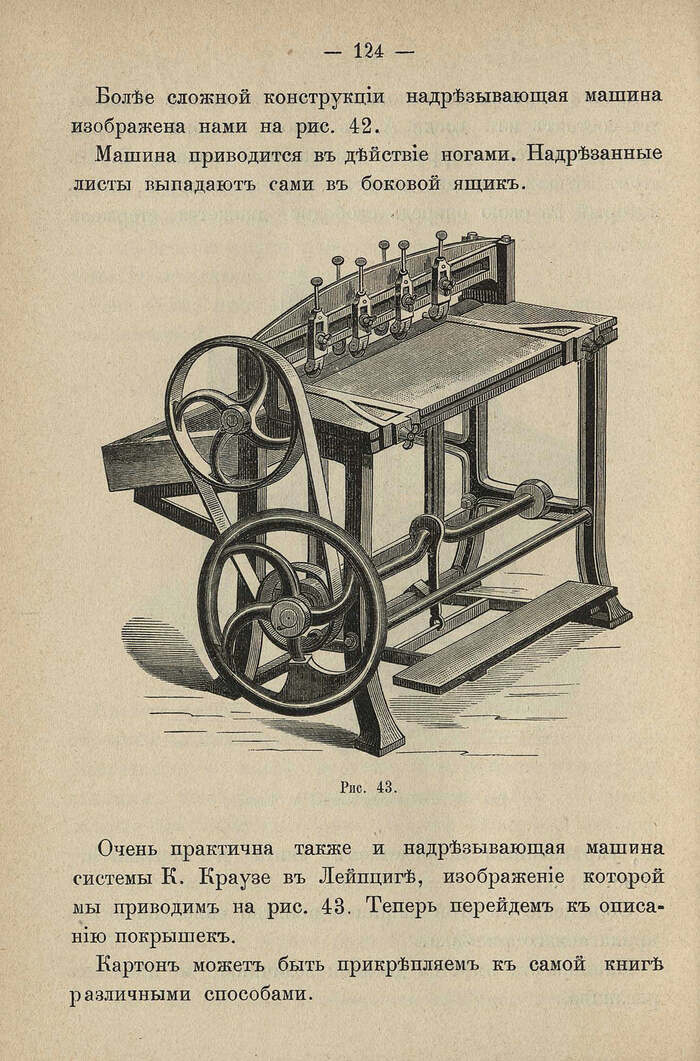

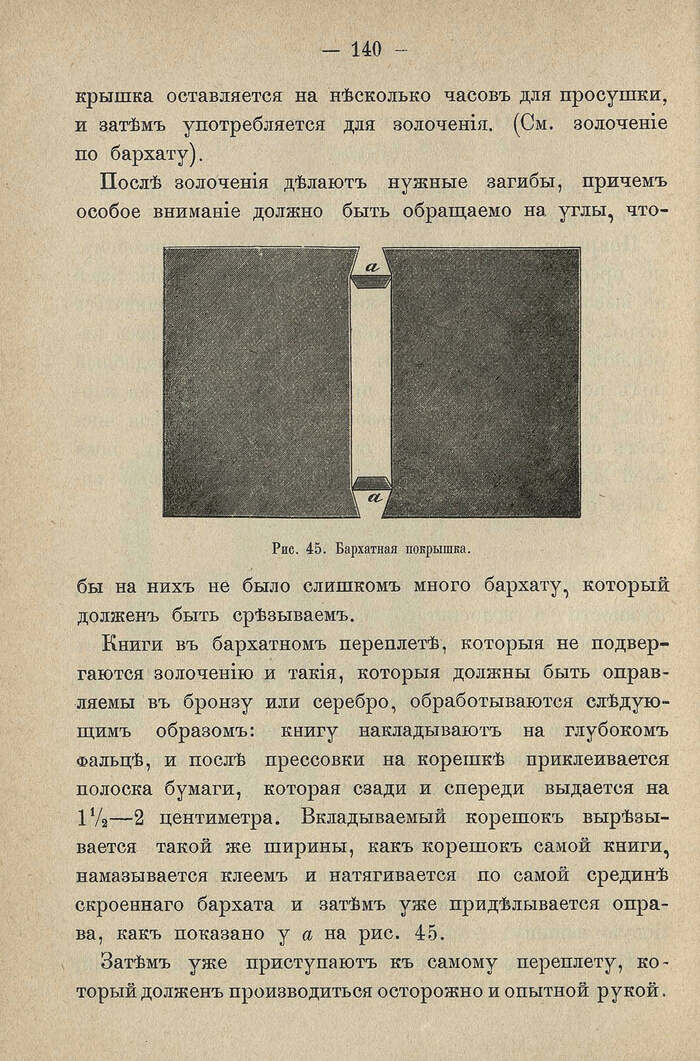

Иллюстрированный переплетчик. Практическое руководство переплетного, футлярного, портфельного, картонажного, конвертного и линовального мастерства ручным и машинным способом