Лига историков

Разбор фильма 2001 года "Враг у ворот". Сталинградская битва глазами иностранцев. Часть первая

В 2001 году увидел свет фильм "Враг у Ворот", совместного производства США, Великобритании, Германии и Ирландии. Режиссёром фильма выступил Жан-Жак Анно, на счету которого были оскароносный фильм «Чёрное и белое в цвете» о французской колонии в Африке в республике Кот-д’Ивуар, экранизация знаменитого романа Умберто Эко «Имя Розы» и чувственная драма «Любовник». Сам же режиссер картины считал «Врага у ворот» своим главным проектом. Из воспоминаний Анно:

«Довольно давно во мне назрело желание разработать русский сюжет. Эта необъятная страна всегда сильно затрагивала мои чувства – и глубокой душевной печалью, и даровитостью своего народа. И мои побуждения я очень хотел разделить со зрителем, который не пойдёт самостоятельно смотреть работы русских кинематографистов. И настою на мысли, что именно русский кинематограф сыграл решающую роль в моей работе, и всё это – благодаря одному из мэтров кинематографической школы Жоржу Садулу, великому коммунисту и невероятному знатоку седьмого вида искусства Советского Союза».

По заверению режиссера, прежде чем приступать к съемкам, он изучил горы исторической литературы, документальной прозы и обойдя архивы фильмотек Москвы и Германии, только после этого режиссёр вплотную занялся подборкой актёрского состава. В качестве "исторического источника" режиссер картины изучал произведение Василия Гроссмана "Жизнь и Судьба". Как по мне, так себе источник информации, более антисоветскую книгу чем эта, еще надо поискать, хотя есть же еще и Солженицын светоч либеральной мысли.

Посмотревшие фильм ветераны Сталинградской битвы посчитали, что события в нём были искажены, а значение защитников города принижено. Возмущение, в частности, вызвали «коллаборационистские» высказывания простой советской женщины, матери Саши, в глазах которой оккупационный немецкий режим фактически уравнивается с Советской властью. Волгоградские ветераны совместно с местными депутатами направили в Государственную Думу письмо, требуя запрета фильма, однако эта просьба не была удовлетворена. Ну давайте же посмотрим что же ветеранам Сталинградской битвы, в этом фильме не понравилось. В качестве источника будем опираться на книгу Василия Зайцева "За Волгой земли для нас не было. Записки снайпера", ведь как не крути, а фильм то рассказывает именно про советского снайпера Василия Зайцева, правда на свой своеобразный манер.

Фильм начинается в зимнем лесу где то в Сибири. Маленький Василий Зайцев лежа в снегу выслеживает волка. Дед ему на ухо шепчет, Василий стреляй. Дед Василия, Андрей Алексеевич Зайцев, с раннего детства обучал внуков, Василия и его старшего двоюродного брата, Максима, охоте. В 12 лет Василий получил в подарок своё первое охотничье ружьё.

И вот уже повзрослевший главный герой, едет в эшелоне с другими солдатами ,а так же с гражданскими, в сторону Сталинграда.

По прибытии на станцию, комиссары из вагонов выгоняют гражданских , в теплушки начинают загружаться другие солдаты Красной Армии, причем все как на подбор без оружия. По сценарию кстати Василий Зайцев толком не умеет не читать, не писать. Реальный же Василий Зайцев окончил семь классов неполной средней школы. В 1930 году окончил строительный техникум в городе Магнитогорске, где получил специальность арматурщика. Затем окончил бухгалтерские курсы. С 1937 года служил на Тихоокеанском флоте, где его зачислили писарем артиллерийского отделения. После учёбы в Военно-хозяйственной школе его назначили начальником финансовой части на Тихоокеанском флоте, в бухте Преображение. В этой должности его и застала Великая Отечественная война.

К лету 1942 года старшина 1-й статьи Зайцев подал пять рапортов с просьбой направить его на фронт. Наконец, командир удовлетворил его просьбу, и Зайцев уехал в действующую армию, где был зачислен в 284-ю стрелковую дивизию. До середины апреля 1942 года ,284 стрелковая дивизия занималась боевой подготовкой и слаживанием подразделений и частей в Сибирском ВО.

В период с 28 марта по 26 апреля 1942 года находилась в пути движения и 28 апреля прибыла в район Русский Брод и вошла в состав Брянского фронта, где вела оборонительные бои на воронежском направлении. Впервые вступила в бой 1 июля 1942 в районе Касторное. Отбивая атаки 2 дивизий противника, воины-сибиряки в течение З суток стойко удерживали полосу обороны. Своими активными и упорными действиями части дивизии задержали продвижение противника на воронежском направлении и обеспечили организованный отход соседних соединений и занятие ими обороны на р. Дон. В схватках с фашистами воины дивизии показали мужество, стойкость и воинское мастерство.

2 августа 284-я стрелковая дивизия была выведена в резерв и направлена в город Красноуфимск Свердловской области, на отдых и пополнение, в её состав вошло 2500 кадровых моряков Тихоокеанского флота.

17 сентября 1942 года на основании приказа НКО СССР и директивы Генерального штаба Красной Армии № 42/64 — дивизия срочно перебрасывается комбинированным маршем в район Средняя Ахтуба и поступает в состав Юго-Восточного фронта сосредоточившись в лесах в районе Заря, Красная Слобода, Хутор Бурковский. Для полного понимая, сама дивизия к моменту показанному в фильме была вполне себе боевая, да к тому же вооруженная. А не так как в этом кино.

После того как солдаты расселись по вагонам, комиссары закрывают теплушки на амбарные замки, ну что бы по дороге, не разбежались бойцы Красной Армии. К вагонам прицепляют паровоз, и под закадровый голос эшелон начинает движение. Ну а мы давайте ознакомимся как путь к Сталинграду описывал сам Василий Зайцев:

Как видно по воспоминаниям прославленного снайпера, по прибытие на место бойцов тренировали, готовили к уличным боям.

Ну а тут в фильме, солдат Красной Армии как скот пригнали в товарных вагонах. Комиссары открыли замки, начали за шкирку вытаскивать солдат из вагонов попутно раздавая пинки. Кругом столпотворение, комиссар кричит в матюгальник Ни шагу назад, солдаты под эти крики на пристань бегут, где под дулами пистолетов и автоматов злобных упырей из НКВД, рассаживаются по лодкам и катерам, для переправы на другой берег Волги. Заметьте, никакого обучения, оружия у солдат красной Армии нет. Вооружены только злобные упыри из НКВД. Опять же как скот людей загружают на лодки и начинается переправа, при этом днем. А вот как переправу на другой берег Волги к Сталинграду описывал Василий Зайцев:

Ну а тут, среди белого дня, катера и лодки к Сталинграду плывут, идет бомбежка, самолеты немцев совершают налет, комиссар зачитывает в матюгальник письмо матери к сыну, солдаты испуганно жмутся друг к другу. Кто то из бойцов бросается за борт и пытается уплыть, а злобные упыри из НКВД, расстреливают пловцов из револьверов. В результате налета, еще не причалив к берегу, среди бойцов Красной Армии уже большие потери, несколько лодок и катеров с личным составом пущено на дно.

Но вот уже берег, злобные комиссары пинками выгоняют солдат Красной Армии на причал, где стоит толпа гражданского населения. На берегу бойцам Красной армии выдают оружие, по одной винтовке на двоих, да еще к тому же без патронов. Патроны бойцам выдают отдельно, но уже без оружия, после чего, злобные упыри из НКВД злобные упыри из НКВД гонят солдат в бой. Не черенки от лопат, но кое что похожее. А вот как свой первый бой в Сталинграде описывал сам Василий Зайцев:

Ну как? Эпично? Эпично, причем без всякой одной винтовки на двоих и заваливания врага трупами. А вот если бы сценарий писал Эдуард Володарский, да еще на пару с Глебом Панфиловым, то вместо одной винтовки на двоих, всем бы раздали черенки от лопат, а в атаку советских бойцов гнал бы заградительный отряд стреляя в спины советских бойцов. Не дотянули тут зарубежные сценаристы, ох не дотянули.

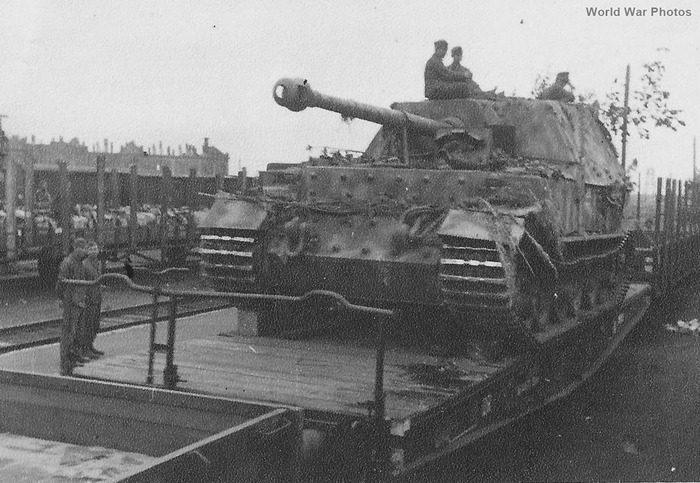

Главному герою картины винтовка не досталась, ему достались патроны, и вот его как и многих бойцов, злобные комиссары гонят на убой. Всей толпой солдат согнали на площадь, комиссар в матюгальник орет:-Бойцы Красной Армии, отныне и навсегда. победа или смерть. Кто попытается отступить, будет расстрелян. Никакой пощады к трусам и предателям. Пока бойцы Красной Армии готовились к атаке, сидя на корточках, немцы подготовились к обороне, подтянули технику.

По свистку комиссара, бойцы Красной Армии с криками всей толпой бросаются вперед на немецкие позиции. Немцы увидев толпу солдат, начинают из всех доступных им стволов, убивать пачками бойцов Красной Армии . Советские солдаты во время атаки даже не пытаются стрелять, ах да, винтовки же не заряжены.

Бойцы, у которых есть в руках патроны, забирают винтовки у убитых и дальше бегут вперед. Джуд Лоу мечется среди убитых в поисках винтовки, чтобы в немцев хоть немного пострелять. Получив отпор и потеряв огромное количество людей, советские солдаты в панике отступают, но их уже с пулеметом поджидает заградительный отряд.

С криком "Смерть предателям", злобные упыри из заградительного отряда, открывают огонь по отступающим советским бойцам, убивая тех кого не успели до этого убить немцы. И вот уже вся площадь усеяна трупами советских солдат. Немцы выкатив машину с громкоговорителем, начинают агитацию мертвых бойцов:-Русские сдавайтесь. Вы снова увидите свой дом. Эта не ваша война. Присоединяйтесь к своим германским товарищам, он позаботятся о вас лучше ваших командиров, которые посылают своих солдат на верную гибель. Третий рейх воюет не с вами, наши враги кровожадные Сталина большевицкая клика укравшая у вас землю, посадившая ваших отцов тюрьмы. Чувствуете как "Штрафбатом" от Досталя и "Утомленными Солнцем 2", от Михалкова потянуло? Все что немцы в матюгальник в фильме сказали, нам уже тридцать лет всякие антисоветчики рассказывают, про тирана Сталина и кровавых большевиков.

Ну и насчет того что Третий Рейх воевал только против тиранов большевиков. После изгнания оккупантов из Сталинграда в яме около здания, в котором размещалась немецкая комендатура, было обнаружено 323 трупа женщин, 69 трупов стариков, 84 трупа мужчин и 50 трупов детей. Все трупы были обезображены и носили следы пыток. У 139 женщин руки были заломлены назад и связаны проволокой, причем у некоторых вырезаны груди, обрезаны уши, обрублены пальцы, руки и ноги. На трупах мужчин обнаружены выжженные каленым железом или вырезанные ножом пятиконечные звезды; у некоторых распороты животы. Возглавлял Сталинградскую военную комендатуру генерал-майор Лёнинг Пауль, его ближайшими помощниками были – Шпайтель, лейтенант Вильгельми, обер-инспектор Гельмут Ешке, лейтенант Фохт Генрих. 8 октября 1942 года в селе Каменка Ворошиловского района немецкие военнослужащие 243-го танкового полка и 601-го минометного полка истребили посредством удушения газами 164 мирных жителя.

Во время оккупации Ворошиловского (сельского района) немецкие мерзавцы подвергли население истреблению, в том числе женщин и детей, в особенности еврейское население: В Аксае было расстреляно – 68 человек; Перегрузное – 80 человек; Водино – 44 человека, Каменке – 125 человек и два военнопленных красноармейца, в Жутове 2-м - 6 человек, хуторе Ромашки – 2 человека, Жутове 1-м – более 60 человек т.д. Всего по Ворошиловскому району было расстреляно – 389 человек, ни в чем не повинных и беззащитных мирных жителей. За период оккупации в селе Плодовитое было расстреляно 20 семейств с количеством 50 человек преимущественно из эвакуированных. Среди расстрелянных были и грудные дети и старики.

В хуторе Аверин Калачевского района фашистскими извергами было арестовано 17 человек подростков в возрасте от 8 до 15 лет. Днем подростков выводили на улицу и публично избивали плетьми. В течение 7 дней им совершенно не давали ни пищи, ни воды. 7 ноября 1942 г. фашисты над безвинными юношами учинили кровавую и злодейскую расправу, расстреляв 10 человек, трупы которых были брошены в силосную яму колхоза. Эти убитые мирные жители наверное были кровавые Сталинские большевики, против которых фашисты воевали? Так что ли режиссера картины понимать?

Возвращаемся дальше к просмотру этого фильма. Под тревожную эпичную музыку, нам показывают площадь, усеянную трупами советских солдат. По мнению сценаристов данного фильма, солдаты Красной Армии наверное победили только потому, что завалили врага трупами. Немцы от такого количества трупов пришли в ужас, со словами "наверное у нас на всех не хватит патронов", взяли и сдались сами, по другому победу Красной Армии в Сталинградской битве в этом фильме я объяснить не могу. На площадь усеянную трупами заезжает легковой автомобиль, немцы по нему открывают огонь, автомобиль переворачивается, потом взрывается ,а оттуда вываливается живой и невредимый комиссар. Да и в качестве издевательства, у комиссара в машине были листовки со словами "Вражеская нога никогда не вступит на Сталинградскую землю", это с учетом того что бои идут в самом Сталинграде.

Выживший политрук забирается в фонтан, где лежат в большом количестве трупы советских солдат. Тем временем, немцы объезжают площадь на танках и добивают раненых. Комиссар чтобы его не убили, прикидывается трупом. Немцы уезжают, комиссар блюет, осматривается, видит недалеко какого то немца, забирает у трупа винтовку, целится после чего нажимает курок. Но выстрела не происходит, в винтовке ведь нет патронов. К комиссару подползает Джуд Лоу, ведь у него патроны есть, но нет винтовки, забирает винтовку у комиссара, заряжает её, после чего отдает винтовку комиссару.

В это время, немецкий вроде бы генерал, решат в разваленном доме помыться, комиссар в него целится, но выстрелить сам не решается и отдает винтовку экранному Зайцеву. Тут к полуразрушенному дому, где генерал устроил себе баню, подъезжает машина, из которой выходят еще три немецких офицера. Джуд Лоу выбрал позицию и выжидает, после чего методично начинает сокращать поголовье немцев, начал он с принимавшего ванну генерала.

Политрук Данилов от такой невероятной меткости в шоке, ведь до этого ни одного немца убить солдатам Красной Армии не удалось, а тут один солдат, взял и за раз шестерых немцев замочил. И вот уже в политотделе печатают листовки про нашего героя, с количеством убитых им немецких солдат и офицеров. Как они с площади убрались история умалчивает.

Так как по сценарию Василий Зайцев неграмотен и не умеет читать то политрук зачитывает ему текст листовки и тут оказывается что Василий Зайцев простой пастух с Урала. Ну а нам дальше показывают пристань куда подплывает катер. На пристани находится большое число гражданских, которые хотят эвакуироваться из города, но им это делать не разрешается.

В отечественной и зарубежной литературе публицистического характера часто можно встретить такую точку зрения: Сталин запретил эвакуацию, чтобы не подорвать свой престиж и не вызвать панику, эвакуация населения из Сталинграда целенаправленно не проводилась, а началась стихийно уже после жестоких бомбардировок города. Доходит до того, что якобы Сталин вместо полномасштабной эвакуации бросил все население на защиту города, и ярким примером этого может служить трагическая гибель на северной окраине Сталинграда в первые дни битвы подразделения, состоявшего из женщин, которые были зенитчицами ПВО и не умели отражать атаки наземных объектов…В данном случае имеет место нарушение причинно-следственных связей и неверное истолкование фактов. Эвакуация за Волгу в это время уже шла полным ходом. Хотя, действительно, бой немцев с русским женским дивизионом на севере Сталинграда имел место в конце августа 1942 г.

Однако, во-первых, это был артиллерийский, а не противовоздушный дивизион из комсомолок Сталинграда, который формировался на заводе «Баррикады» (о котором позже говорилось в Письме Сталинградского обкома ВЛКСМ к комсомольцам и молодежи Сталинградской области от 15 октября 1942 г. с призывом отдать все силы на защиту Сталинграда).

Во-вторых, этот бой произошел там, где немцев в тот день не ждали. Совершив форсированный 50-км марш, передовые отряды 16-й немецкой танковой дивизии уже к вечеру достигли Волги севернее Сталинграда. В штаб XIV танкового корпуса была послана радиограмма:

«Боевая группа 79 роты 16 танковой дивизии первой среди немецких войск в 18:35 ч. достигла Волги. Затем мотопехота заняла Спартановку, встречая вначале слабое, но затем усиливающееся вражеское сопротивление…».

Подход, при котором эвакуацию из Сталинграда оценивают через личность Сталина, на наш взгляд, слишком упрощает ситуацию. Существовали вполне определенные причины, по которым было невозможно провести своевременно полномасштабную эвакуацию жителей города. Одной из важных причин была загруженность переправ, т. к. через Сталинград в июле и начале августа непрерывным потоком шли перевозки в глубь страны хлеба, перегонялся скот и техника. На 4 августа на правом берегу Волги в районе Дубовки скопилось 50 тыс. голов скота, 18 МТС с машинами и 500 тракторов, в районе Горного Балыклея – 25 тыс. голов скота, 10 МТС с сельскохозяйственными машинами и 350 тракторов, в районе Каменного Яра – 60 тыс. голов скота, 14 МТС с машинами и 400 тракторов. В ближайшие дни ожидалось к переправе около 1400 голов скота.

К 23 августа из всего населения 400-тысячного города было эвакуировано около 100 тысяч человек. Основная масса жителей Сталинграда оставалась в городе. 24 августа Городской комитет обороны принял постановление об эвакуации женщин, детей и раненых на левый берег Волги, но время уже было безнадежно упущено. Вслед за А. М. Самсоновым, А. В. Исаев указывает, что переправа людей на левый берег Волги производилась судами Сталинградского речного флота и Волжской военной флотилии.

23–24 августа, после того как все причалы были уничтожены ударами с воздуха, сталинградские речники организовали переправу катерами и баркасами. Этот этап эвакуации проходил под ударами с воздуха и даже артиллерийским огнем противника. Санитарный пароход «Бородино» с 700 ранеными был расстрелян прямой наводкой в районе Рынка и затонул, спаслось всего лишь около 300 человек. Такая же участь постигла и пароход «Иосиф Сталин» с эвакуированными жителями. Из находившихся на корабле 1200 человек спаслось вплавь всего около 150 человек.

В дальнейшем чтобы избежать потерь от вражеской авиации, эвакуацию из города и снабжение его защитников стали проводить ночью.

Необходимо отметить, что не все причалы были безвозвратно уничтожены ударами с воздуха, некоторые в кратчайшие сроки были восстановлены, о чем свидетельствует дальнейший ход Сталинградской битвы, когда наши войска, прижатые к берегу Волги, регулярно получали пополнение и боеприпасы с левого берега.

Ну а тут в фильме гражданское население из города не выпускают по личному распоряжению товарища Сталина. Мы остановились на том моменте, как к сталинградскому причалу приплыл катер, из которого выходит зловещего вида Хрущев. Бесполезно искать в мемуарах военачальников, в исследованиях какие-либо сведения о действиях Хрущева в период Сталинградской битвы. В лучшем случае, это просто упоминания: позвонил, встретил, поговорил. Даже у Ерёменко в его «Записках командующего фронтом» вы не найдёте никакой конкретики – одни лишь общие фразы. Тем более обязательные, что книга вышла в 1961 году, в самый разгар культа Хрущёва, который он всячески поддерживал и раздувал. Но и в ней содержатся только типичные трескучие фразы, вроде: «Все мы каждую минуту чувствовали благотворный пульс кропотливейшей партийно-политической работы, которую умело организовывал и направлял твердой рукой Н. С. Хрущев». «Благотворный пульс» – это, конечно, сильно, но как-то не очень конкретно.

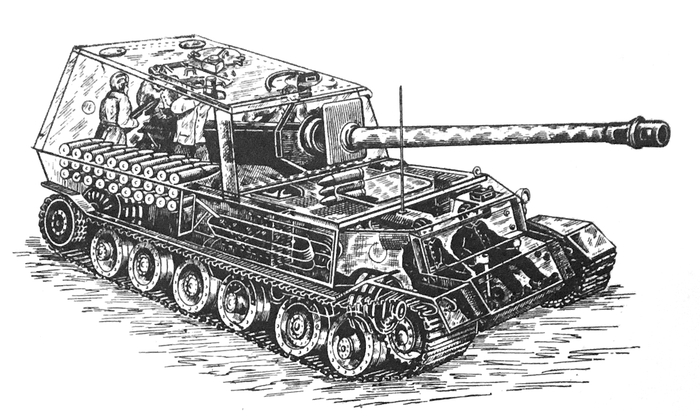

Ну а тут в фильме Хрущев командует советскими войсками в Сталинградской битве и вот уже отчитывает советскою генерала за то что не удалось отбросить немцев. Генерал заливая горе водкой, перед Хрущевым оправдывается:-Я выполнил приказ, всех людей отправил на убой. Но немцы раздавили нас. У них артиллерия, авиация, танки. А что есть у нас? Ну давайте посмотрим что было у нас.

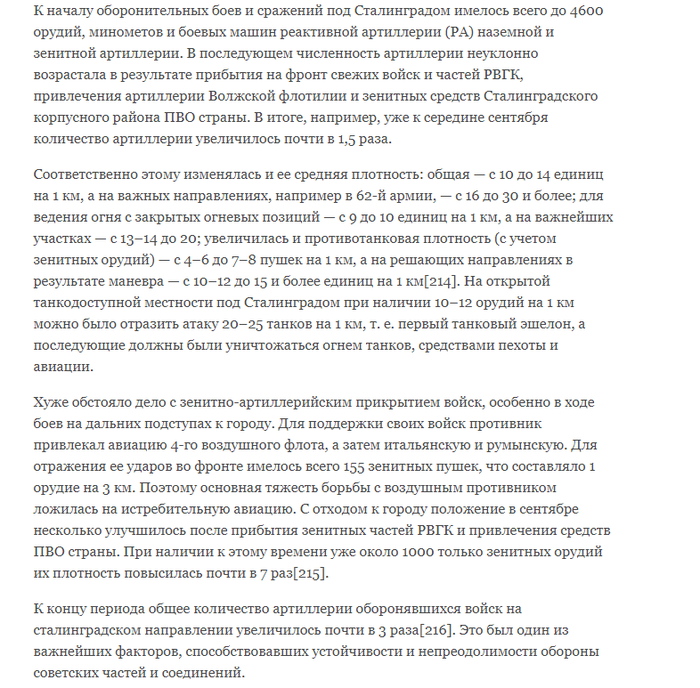

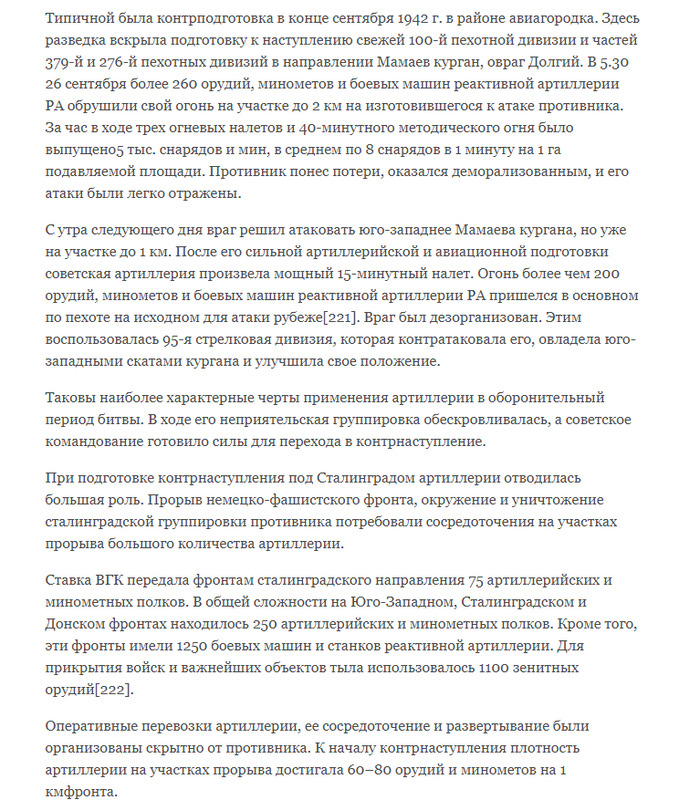

Советская Артиллерия.

И немного насчет советских танков в Сталинградской битве.

Ну а тут в фильме, по замыслу сценаристов, у Красной Армии кроме одной винтовки на двоих ничего больше нет. Посоветовав генералу застрелится и оставив пистолет, Хрущев выходит из кабинета. В коридоре стоят целая куча политруков, среди которых и наш уже знакомый политрук Данилов. И в это время раздается выстрел, генерал последовал совету и покончил с собой, пока его не расстреляли или в Колыму не сослали на урановые рудники. Хрущев перед подчиненными зачитывает речь:- Я беру дела в свои руки, здесь вам не Курс, Киев и не Минск. Это город Сталинград. Он носит имя самого Сталина, это не просто город, это символ. Если немцы захватят город, вся страна окажется у их ног. Итак, я хочу что бы люди воспрянули духом, что бы они вели себя как настоящие мужчины, что бы они не боялись идти на смерть и это ваша задача.

Так как сценаристы свели Сталинград к символу, придется мне немного разъяснить роль Сталинграда. Целью немецко-фашистских войск и их союзников был захват большой излучины Дона, волгодонского перешейка и Сталинграда Осуществление этого плана блокировало бы транспортное сообщение между центральными районами Союза ССР и Кавказом, создало бы плацдарм для дальнейшего наступления с целью захвата кавказских месторождений нефти. Для непонятливых, Сталинград был стратегически важным узлом, потеря которого могла привести к катастрофическим потерям. Ну ладно, продолжаем смотреть фильм. Хрущев спрашивает какие у политруков будут предложение. Один предлагает кровожадно расстрелять всех отступавших генералов с начальниками штабов.

Тогда слово берет политрук Данилов:-Нельзя заставлять иди под пули силой. Есть другой путь. Вспомнить о любви к Родине, возобновить выпуск армейской газеты, рассказывать о подвигах, восхвалять отвагу солдат. Заставить их поверить в Победу. Дать им надежду, внушить желание сражаться. Да нужны примеры мужества. Нужны герои. Хрущев на такую пламенную речь спрашивает есть ли у политрука на примете такой герой. Данилов отвечает что у него есть такой один герой.

Ну вообще то перед войной и во время войны снимались патриотические исторические фильмы, где любовь к Родине была на первом месте. К таким фильмам относятся фильмы: "Минин и Пожарский" 1939 года, "Петр Первый"1937 года, "Александр Невский"1938 года и многие другие. Ну а насчет героев войны, про них в советских газетах рассказывали и не только про одного Василия Зайцева.. Да и кроме Василия Зайцева было много разных Героев о подвигах которых знала вся страна. Приведу конкретные примеры.

Уже 23 июля 1942 года отличился один из бойцов. 33-летний украинец Петр Болото, до войны трудившийся на шахте, в ходе одного из сражений лично подбил 8 танков противника из 30 прорвавшихся на территорию обороны.

В тот же день был совершен первый в Сталинградской битве воздушный таран. Александр Попов на одномоторном истребителе И-16 вступил в схватку с немецким бомбардировщиком. Сначала Попов повредил его, после, поняв, что боекомплект израсходован, а враг уходит, винтом И-16 ударил в хвост вражеского самолета. Сам получил серьезное ранение ноги.

24 июля вошли в историю герои-танкисты – командир А. В. Феденко, а также Е. Н. Быков, С. П. Проценко и И. А. Яковлев. Их Т-34 был атакован сразу десятью фашистскими танками – несмотря на это, четыре они подбили. После снаряд попал в Т-34 – начался пожар. Наши бойцы открыли люки, но быстро поняли, что окружены и что их собираются взять в плен. Они выбрали смерть. Из горящего танка по рации доносилось обращение командира к советским солдатам: «Прощайте, товарищи, не забывайте нас, умираем в горящем танке, но не сдаемся врагу!» Это был их первый бой…

Четвертое августа связано с именем 29-летнего летчика Трофима Войтаника. Он, спасая лейтенанта в воздушном бою, был атакован двумя истребителями врага, один из которых смог сбить лобовым тараном. И выжил – спустился на парашюте. Немецкий же самолет обреченно рухнул на землю.

6 августа советский танкист Г. И. Зеленых остановил проникновение фашистов в глубину обороны в районе станции Тингута. Он направил свой пылающий Т-34 в скопление солдат и орудий противника – танк давил их, а после взорвался.

В этот же день 20-летний летчик Михаил Баранов сбил 4 самолета в схватке с 25 истребителями и бомбардировщиками. Всего же за время боевых действий – а погиб он в 1943 году – лично уничтожил 24 самолета противника, проведя 85 воздушных боев.

7 августа летчик Владимир Землянский на Ил-2 проводил штурмовку фашистских танков, прорвавшихся к окраине Сталинграда. После поражения снарядом боец направил полыхающий самолет точно в сторону колонны танков и машин немцев. Сам погиб при взрыве. «Прощайте! Умираю за Родину!» – такими были последние слова Землянского, их через наушники услышали другие летчики. Всего за время войны Владимир совершил 45 вылетов, нанес противнику крупные потери.

Ну а тут в картине, во фронтовой газете, во всю печатают статью о героическом подвиге Василия Зайцева, делая из него символ Сталинградской битвы. Политрук заявляет, что их статью о Зайцеве, перепечатают все газеты страны, и про него лично узнает сам товарищ Сталин. Импресарио заявляет Зайцеву, что его перевели в подразделение снайперов. В реальности, в Сталинграде, к тому моменту уже были советские снайперы, да и в снайперы Василий Зайцев попал при других обстоятельствах.

И вот Василия Зайцева знает вся страна, в газетах и по радио рассказывают сколько фашистов убил снайпер. Кроме Зайцева фашистов в фильме больше никто не убивает, да и вообще саму Сталинградскую битву как таковую нам не показывают. Число убитых фрицев с каждым днем растет, про это пишут в газетах, и вот нам показывают как Зайцев ведет за немцами охоту. Он лежит в укрытии, долго целится, но не стреляет. К тому же его позицию замечает мальчишка, который прославленного снайпера приглашают на ужин. У Зайцева среди гражданских появляются фанаты, которые каждый день слушают по радио о его подвигах. Ведь кроме Зайцева никто больше не воюет, про чьи же еще подвиги то слушать?

Только Зайцев хотел передохнуть, как раздается стук в дверь и скромное обиталище в подвале, заваливается его импресарио, приносит огромную кучу писем от преданных фанатов. Политрук сажает Зайцева за стол, дает ему бумагу, чтобы снайпер преданным фанатам письма написал. Так как по сценарию Зайцев малограмотный, то политрук диктует и подсказывает как надо писать слова, чтобы ошибок в тексте не наблюдалось. Но тут опять раздается стук в дверь и на пороге появляется Рэйчел Вайс вот с такой вот физиономией, как будто она пьяная.

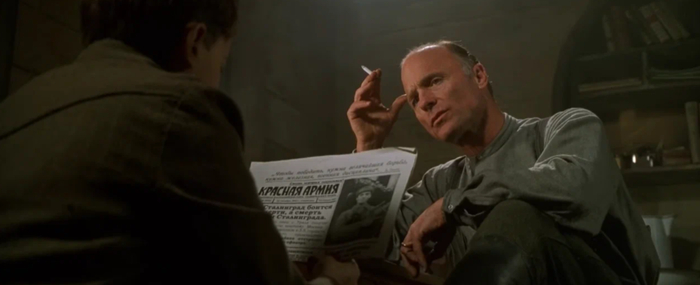

Приход дамы, да еще видать под градусом, смущает двух мужчин и больше всего политрука, который начинает диктовать уже не с таким воодушевлением как раньше. Ну а пока Зайцев пишет письма своим фанатам, в Сталинград, в комфортабельном вагоне, прибывает опытный немецкий снайпер-майор Кёниг. Генерал Паулюс лично принимает майора и разъясняет ему обстановку:-Полагаю у вас были свои причины ввязываться в эту адскую мясорубку? Моя армия не создана для таких боев. Вчера мне пришлось повысить двадцать пять сержантов, чтобы заменить офицеров сраженных снайперами. Русские стрелки деморализуют моих людей. Это город превращен в руины, но фюрер настаивает, он считает его захват символом борьбы со Сталиным.

О какой бойне речь ведет генерал, если нам показали только то, как немцы в промышленных масштабах уничтожают советских солдат? То есть я оказался прав, что кроме Зайцева и еще парочки снайперов немцев никто больше в городе не уничтожает? Генерал спрашивает как майор собирается найти и уничтожить русского снайпера. На что Кёниг говорит, что он сделает так что Зайцев сам его найдет. И вот противостояние немецкого снайпера против Василия Зайцева и станет главной сюжетной линией всего остального фильма.

На следующе утро, за Зайцевым приходят и говорят, что появились некоторые проблемы. Зайцев с напарниками выдвигаются на позицию, где ему объясняют обстановку, оказывается по прибытии майор Кёниг развил бурную деятельность и уже успел убить пятерых офицеров и двух пулеметчиков. Зайцев видит в окне универмага силуэт противника, после чего делает выстрел. Напарники радуются тому что Зайцев попал и собираются пойти забрать у убитого фрица его медальон.

Ну а так как немцев не видно на расстоянии километра, а почему бы и нет? Тем временем, политрук поближе знакомится с актрисой Рэйчел Вайс, предлагая ей из отряда самообороны, перевестись к радистам, благо девушка хорошо знает немецкий язык. Оставив одного напарника в засаде под разбитым самолетом, Зайцев прихватив Людмилу отправляется в здание универмага у убитого медальон забирать.

Так как кроме немецкого снайпера в городе больше никого не оказалось, два советских снайпера не имея оружия ближнего боя, я имею в виду автомат, спокойно заходят в здание универмага. Но разумеется это ловушка, так ка на самом деле Кёниг жив. Пока двое заходят в здание, немецкий снайпер убивает советского снайпера, который находясь в укрытии, вдруг решил покурить. Сам же Кениг находясь в укрытии, поджидает когда к нему в гости Василий Зайцев зайдет.

В здание универмага снайперы замечают одетый в немецкую форму манекен, а рядом снайперскую винтовку и понимают что это ловушка. Пока наши снайперы ищут немца, немецкие бомбардировщики начинают вялое бомбометание с малых высот. У снайпера Людмилы не выдерживают нервы и она решает выбежать зачем то на улицу, ну видать там при бомбежке безопаснее. Чем коварно и пользуется немецкий снайпер, метким выстрелом он убивает Людмилу и теперь кроме Василия Зайцева у Красной Армии снайперов нет.

После бомбежки майор Кёниг находится у себя на квартире и изучает вырезки из газет посвящённые Василию Зайцеву. Давешний паренек Сашка и ярый фанат советского снайпера чистит немецкому майору сапоги. Сашка читает майору статью из газеты, признается немецкому офицеру что он лично знает Зайцева и что даже трогал его винтовку. На этом пока все.

Продолжение следует.....

Если вам понравилась статья, ставьте лайк, это продвигает канал, так же пишете комментарии, да и на канал подписываться не забывайте.

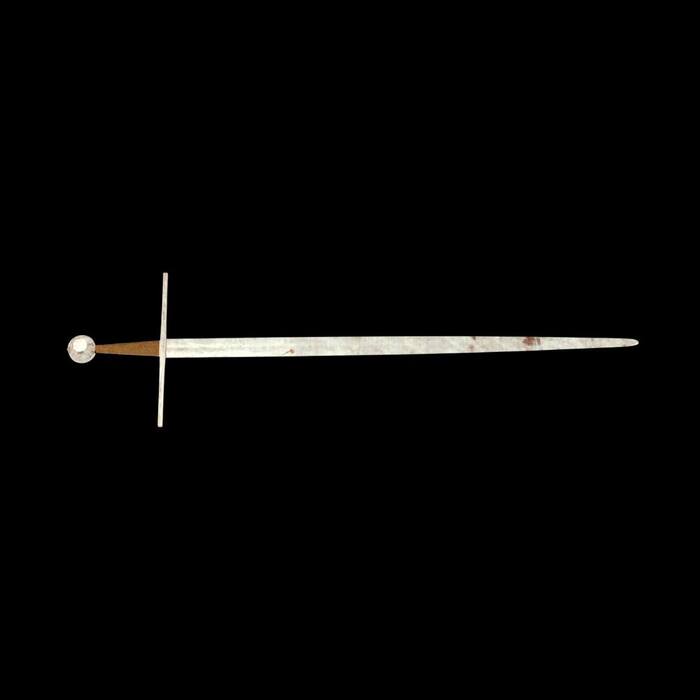

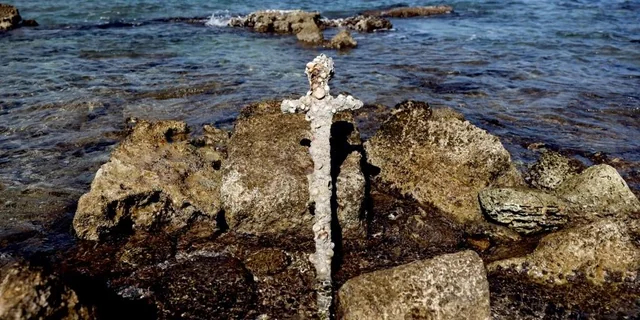

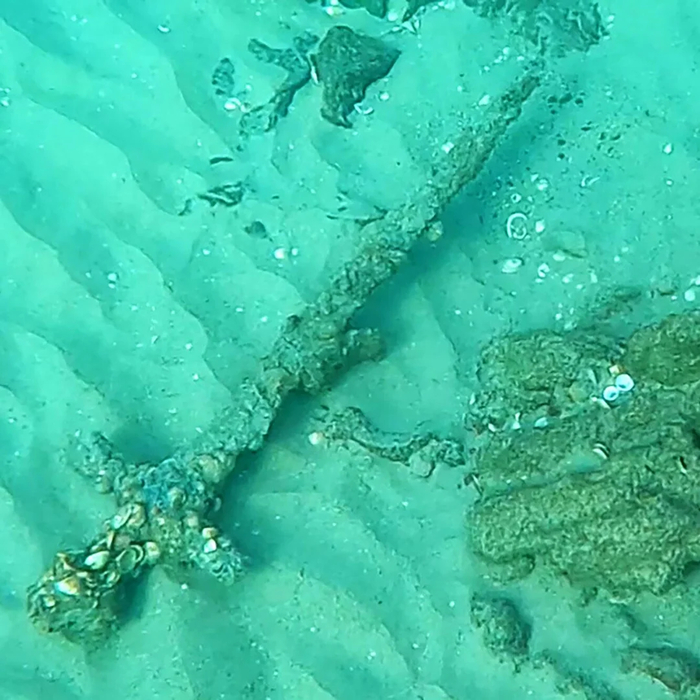

В Израиле дайвер нашел 800-летний меч крестоносцев

К сожалению ракушки и кораллы с него так и не снимут

История с предыдущим мечем всем понравилась, да как собственно и мне, в детстве как и все обожал бить крапиву, да и вообще в деревне была куча врагов в виде различной зелени. Для борьбы с таким опасным противником строгал мечи из деревяшек, а для увеличения урона обматывал рукоять черной изолентой, время было прекрасное..

Меч, изначально покрытый толстым слоем песка и ракушек после веков пребывания под водой, был найден у берегов Израиля в 2021 году и изучен с помощью рентгеновских снимков, не нарушая защитный слой конкреции. Этот слой замедлил процесс окисления и предотвратил разрушение оружия. Длина меча составляет примерно 89 см, а ширина клинка - около 4,6 см. Он был найден без ножен, что предполагает, что оружие могло упасть в море во время морского сражения. Возраст меча составил около 800 лет, что соответствует XII–XIII векам

Исследователи Яков Шарвит и Йоппе Госкер из IAA, считают, что меч принадлежал воину-крестоносцу, поселившемуся в регионе после Первого крестового похода в 1099 году. Этот поход привел к созданию Иерусалимского королевства после завоевания Иерусалима у Фатимидского халифата.

Рентгеновские изображения показали, что клинок меча слегка искривлен, что указывает на его использование в бою - в те времена мечи в ожесточенных боях часто деформировались, но после сражения их выправляли обратно. Находка по настоящему ценна, поскольку целые мечи той эпохи редки: в Израиле найдено всего семь целых подобных мечей, большинство из которых найдены в море. Это связано с тем,что мечи не выбрасывали, а перерабатывали для чего-нибудь нового.

Шломи Кацин - дайвер, что нашел меч и передал его для изучения, получил сертификат благодарности за то, что сообщил о своей находке.

Всем спасибо, кто прочитал. Подписывайтесь будет интересно.

Еще есть группа в вк https://vk.com/club230098140 - где статьи выходят чуть раньше, есть короткие посты, и просто исторические фотографии.

Так же сообщество в телеграмме https://t.me/+Y-znwBrdDJlhMTIy тут выходит, дополнительный контент 18+ и самые кровавые и ужасные истории

Почему в царской России борщ считали «бабским супом»?1

Задумывались ли вы, что самый мужественный и народный суп современности всего пару сотен лет назад всерьёз считался едой женщин и простолюдинов? Да, тот самый наваристый борщ с чесноком и салом, который сегодня ассоциируется с богатырской силой, в глазах аристократии и даже самих крестьян был не более чем бабьей едой. Но для начала как всегда стоит разобраться, во-первых, откуда борщ вообще взялся.

А его родина (кто бы не спорил) это территории современного российско-украинского приграничья в широком смысле слова (у себя на канале я писала про различия в культуре этого региона), т.е. от Тулы и до Карпат. В словаре В. И. Даля борщ определяется как род щей, или похлёбка из квашеной свёклы, на говядине и свинине, или со свиным салом. Сегодня (само-собой) это блюдо прочно ассоциируется с Незалежной и считается основным первым блюдом украинской кухни и вообще национальным украинским блюдом. Хотя это же блюдо есть у белорусов (боршч), поляков (баршч), литовцев (барщчяй), румын и молдован (борш) и даже у евреев.

По данным этимологических словарей славянских языков, само слово «борщ» произошло от названия растения: первоначально «борщом» назывался борщевик (не путать с заносным видом борщевик Сосновского, заполонившим всю матушку-Россию), съедобные листья которого использовались в пищу. Вероятнее всего, борщ появился на территории, которую занимала ранее Киевская Русь, откуда и получил наибольшее распространение и разнообразие. Первое блюдо в те времена было похоже на сегодняшний зеленый борщ – было, вероятно, сварено из листьев борщевика со свеклой и капустой. В XV–XVII веках борщ, как описывает его Энциклопедия истории Украины, уже существовал «как национальное блюдо в близком к сегодняшнему виде». В XIX веке и ранее борщ был повседневным, широко распространенным и популярным блюдом.

В 2005 году почта Украины выпустила набор из двух марок с изображением набора продуктов для традиционного украинского борща.

Ключевой момент тут в том, что основа классического борща того времени – это свекла и капуста (картошка и помидоры в борщ попали намного, намного позже). Это были одни из самых дешёвых и доступных овощей, которые прекрасно хранились всю зиму. Борщ был блюдом экономным, его можно было сварить в огромном котле на всю семью на несколько дней. Он решал вопрос пропитания и не требовал дорогих ингредиентов.

Ну, после того как мы мало-мальски разобрались с происхождением борща (вангую, кстати, споры в комментах), осталось понять, почему этот обычный вроде бы суп получил такой специфический ярлык («бабский суп»). Для этого нужно опять же сделать шаг в сторону, и взглянуть на разделение труда и пищи в патриархальном крестьянском обществе.

Традиционно еда делилась на «мужскую» и «женскую». К первой категории относилось то, что добывалось. Рыба, мясо (особенно дичь, добытая на охоте), и вообще, мясо в том смысле, что скотину резали и разделывали как правило мужчины. Мужчина, как главная рабочая сила (наряду с лошадью) должен был питаться основательно. К этой категории по народным представлениям как раз и относилось мясо, особенно жирное. К «женской еде» относилось всё то, что выращивалось и готовилось. В первую очередь хлеб, а также супы и каши. Всё это воспринималось как повседневная, рутинная еда, которая просто наполняет брюхо. Борщ, несмотря на свою питательность, был именно что сваренным блюдом из выращенных на огороде овощей. Мясо в него клали далеко не всегда, а если и клали, то самое дешёвое — обрезки, кости, требуху, а чаще всего – сало. Борщ был символом не добычи, а домашнего хозяйства, которым целиком и полностью ведала женщина.

В XVIII веке русская аристократия смотрела на Европу, в первую очередь на Францию. На столах знати царили французские супы-пюре, прозрачные консоме и утончённые крем-велуте. А что же борщ? Для просвещённого дворянина это был грубый, «мужицкий» (крестьянский) суп. Ярко-красный, наваристый, с крупными кусками овощей и мяса, часто с чесноком – борщ казался варварским на фоне изысканных европейских блюд. Конечно, его готовили в поместьях (особенно в южнорусских), но чаще для прислуги или как часть экзотического деревенского меню, когда баре приезжали в свои имения. Показательно, что борщ почти не встречается в поваренных книгах той эпохи, предназначенных для высшего света.

Всё изменилось в XIX веке. После победы над корсиканским карликом появилась мода на всё народное, национальное. Писатели-славянофилы и этнографы начали изучать и воспевать крестьянскую культуру. Борщ, как самый яркий и вкусный её представитель, начал своё восхождение. Его заново открыли рестораны, хотя вначале он попал в трактиры для простого люда, а затем, адаптированный и облагороженный (с говядиной, телятиной, сметаной и свежей зеленью), проник и в меню более высокого класса.

Но настоящий бум популярности для борща настал после введения в России всеобщей воинской повинности в 1874 году. С того момента и по сей день армия в нашей стране является огромным плавильным котлом, где две сотни народов обмениваются в том числе кулинарными изысками. И борщ идеально подходил для армейской кухни, он был сытный, дешёвый, калорийный, его легко готовить большими порциями. Солдаты со всей страны распробовали его и понесли знание о нём по домам. С этого момента борщ перестал быть чисто домашним (женским) блюдом, и превратился в аналог «казённых» щей, однако в отличие от главное блюда русской кухни, борщ так и не перешёл в этот раздел окончательно. Борщ как бы завис между домашней кухней, где правят мамы, бабушки и жёны (любой мужик знает, чей борщ самый вкусный), и кухней государственной - столовыми, ресторанами, судовыми и армейскими кухнями, попав даже в космос.

Так как же история с «бабским супом» связана с нами сегодня? Оказалось, что ярлыки с борща сняты не до конца. Он просто сменил полярность и из сугубо домашней еды превратился в главное поле для гипермаскулинных политических споров и мемов. Причём появилась такая категория, как «правильный» (каноничный) борщ. В современных соцсетях и на форумах самые жаркие баталии разгораются не вокруг политики, а вокруг единственно верного рецепта борща. Споры о том, как пассеровать свеклу, на каких рёбрышках варить и когда класть картошку, ведутся с серьезностью, достойной генштаба.

Ирония в том, что блюдо, которое когда-то было символом женского труда, сегодня стало поводом для мужского кулинарного снобизма и соревнования. Доказать, что твой борщ аутентичнее и наваристее это новый способ продемонстрировать экспертность и традиционность. В свете последних лет борщ из простого домашнего супа превратился также в мощный политический и культурный символ.

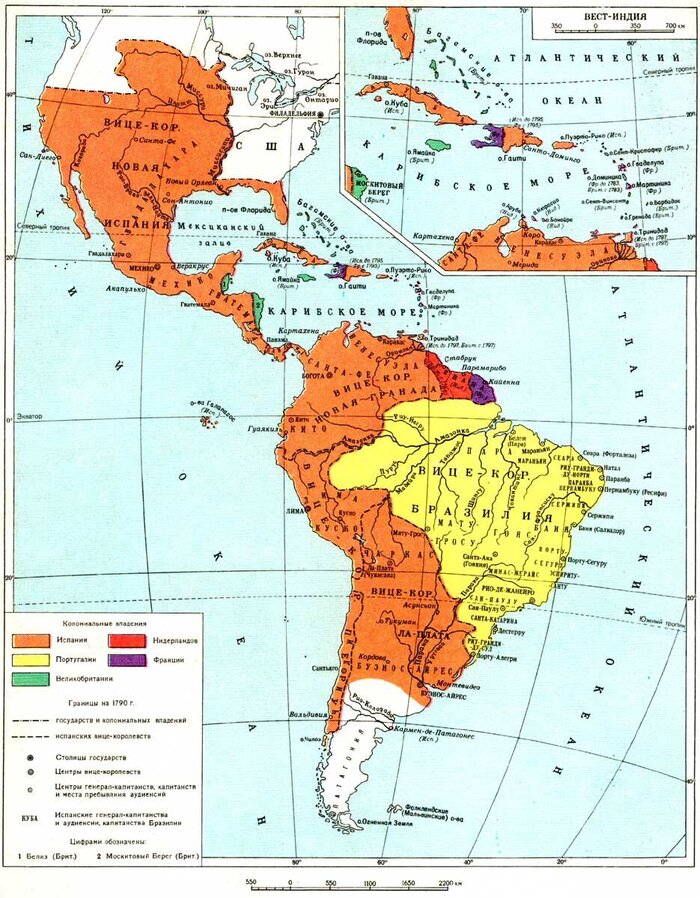

Инквизиция в Новом Свете: казни и пытки индейцев, евреев и протестантов

Спасибо @acethelittle , @Cruiser777 и @Fss71 за донаты, отправленные в поддержку моего блога!

Предыдущая часть лежит здесь - Томас де Торквемада и заговор евреев против инквизиции

Об открытии Америки можно почитать в данном цикле - Окрытие Америки.

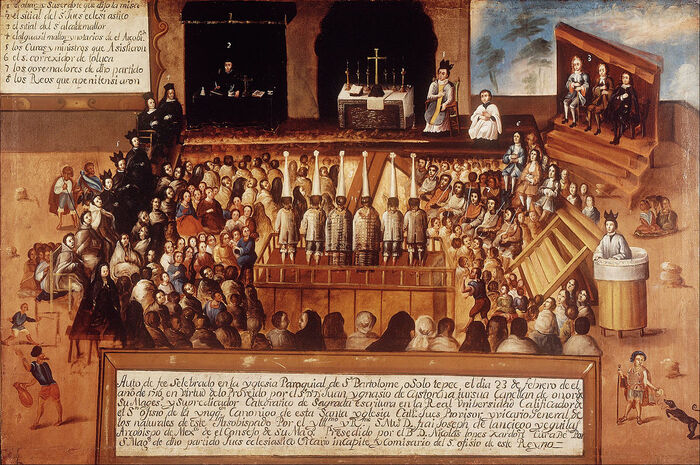

7 января 1519 года генеральный инквизитор Испании Алонсо Манрике официально уполномочил первого епископа Пуэрто-Рико Алонсо Монсо и вице-провинциала доминиканского ордена в Индиях Педро де Кордоба выполнять по совместительству обязанности "апостолических инквизиторов во всех городах, селениях и местах островов Моря-океана с правом назначать нотариусов, приставов, следователей и других чиновников, необходимых для организации деятельности "святой" службы". Данный документ свидетельствовал о том, что длинные руки испанской инквизиции теперь дотянулись и до Нового Света.

Кого же преследовали первые инквизиторы в "Индиях"? Как бы странно это не звучало, но основными их "клиентами" стали все те же евреи... Многие марраны, как испанцы называли новообращенных в христианство евреев, в надежде укрыться в далеких землях от беспощадных преследований инквизиции, устремились в Новый Свет. В 1507 году испанские власти официально разрешили марранам проживать и заниматься торговлей в "Индиях" при условии уплаты в испанскую казну крупной суммы. Многие марраны воспользовались данным предложением и перебрались за океан на постоянное жительство. В 1522 году специальным распоряжением короля Испании и императора Священной Римской империи Карла V въезд "новым христианам" в "Индии" был строжайше запрещен, тем не менее, евреи продолжали прибывать в колонии, в частности через Португалию, куда в конце XV века бежали многие испанские иудеи, не принявшие католичество. Оседая сначала в португальской Бразилии, иудеи под видом "христиан - португальцев" перекочевывали оттуда в испанские колонии Америки. Вылавливание, разоблачение и наказание этих "врагов католической веры" и было главным занятием "индийских" инквизиторов.

Как и в метрополии, в колониальных застенках инквизиции самых упорных псевдо-христиан ждали мучительные пытки, а в качестве окончательного наказания к ним применялись конфискация всего имущества и долголетная каторга. В случае же, если обвиняемый в ереси человек до конца отстаивал свои убеждения, ему была уготована дорога на костер. Стоит отметить, что труд инквизиторов оплачивался напрямую из средств конфискованных у преступников, а значит, они были не только профессионально, но и материально заинтересованы в преследовании еретиков.

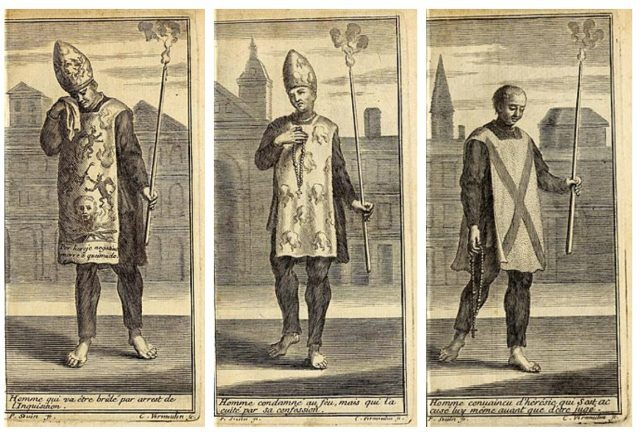

Помимо евреев, инквизиция также преследовала протестантов из разных стран Европы, волею судеб оказавшихся в Новом Свете. Хотя въезд неиспанцам в "Индии" был строго запрещен, все-таки некоторые из них, ведомые неудержимым желанием разбогатеть, ухитрялись преодолеть все препятствия и попасть в запретную для них зону нового дивного мира. Многие из иностранцев проникли в колонии под видом матросов или пассажиров, подкупив испанских чиновников. Эти непрошенные в колониях гости считались местными властями и действовавшими по их указаниям инквизиторами ненадежными и враждебными элементами. Их зачастую подозревали в симпатии к протестантизму, в результате чего многие из них оказывались в инквизиторских застенках. Впрочем, в начальный период своей деятельности в Новом Свете инквизиторы зверствовали не сильно. Так, до 1569 года по обвинению в ереси в Новой Испании было осуждено всего 19 иностранцев. Все они признали себя виновными в отступничестве и отделались сравнительно легкими наказаниями: публичным покаянием на аутодафе, тюрьмой, высылкой в Испанию или ношением позорного одеяния - санбенито.

Санбенито - это прямоугольный кусок жёлтой ткани с отверстием для головы в центре и рисунками красного цвета. Для осуждённых к лёгким наказаниям на одежде спереди и сзади рисовался красный крест. Одежда осуждённых на смерть "украшалась" изображениями костра с горящей головой или бюстом и карикатурными бесами и демонами. На голову смертникам надевался высокий бумажный колпак, также разрисованный бесами. Слово "Санбенито" произошло от испанского "San Benito" - "Святой Бенито", так как первоначально похожие накидки с крестами носили монахи бенедиктинского ордена в знак покаяния. После исполнения наказания санбенито с именами и преступлениями осуждённых вывешивались в церквях. Это считалось большим позором и приводило к попиранию прав не только осуждённых, но также их родственников и потомков, которые отныне не могли занимать государственные должности.

Типы санбенито: слева - нераскаявшийся еретик, приговорённый к сожжению заживо; в середине - раскаявшийся еретик, приговорённый к сожжению после удушения; справа - раскаявшийся еретик, не получивший смертного приговора.

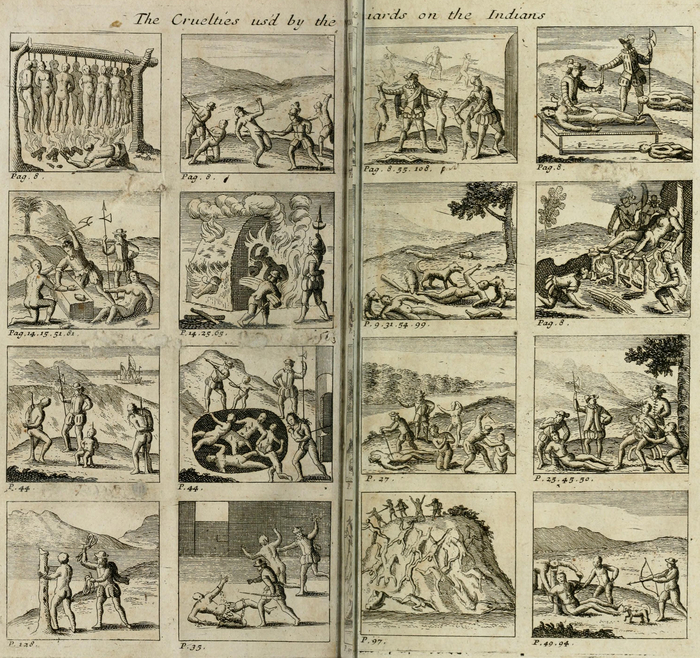

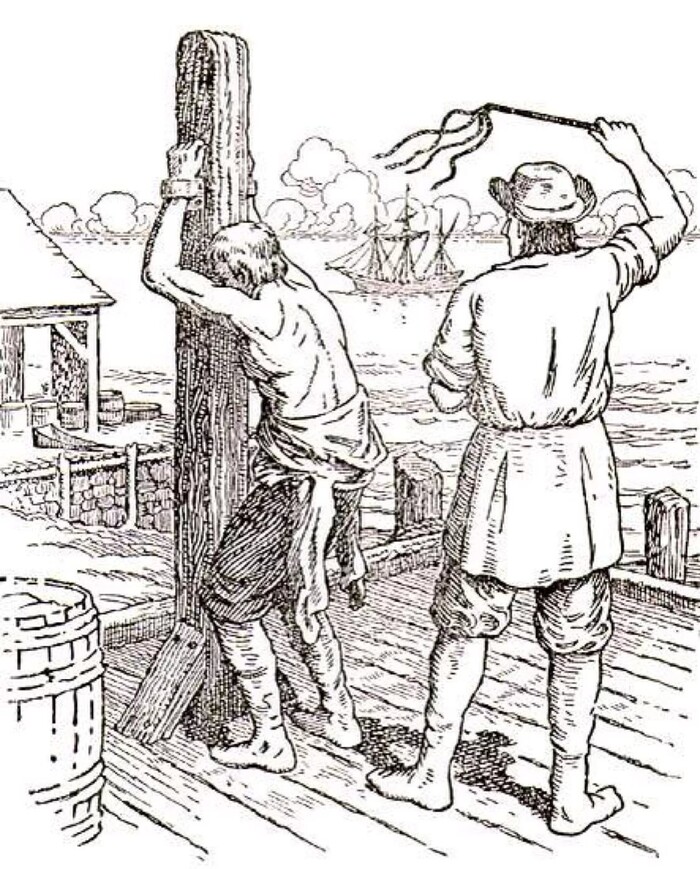

Карала инквизиция и индейцев, перешедших в христианство, обвиняя их в тайной приверженности к прежней вере. В испанских колониях был обнародован королевский указ, угрожавший расправой индейцам за отступничество от католической веры. Индейцы были обязаны "верить и почитать только одного настоящего бога и должны забыть и забросить идолов, принимавшихся ранее за богов, должны перестать поклоняться камням, солнцу и луне или какому-либо другому существу. Запрещается совершать в их честь жертвоприношения и давать им обещания. Если кто-либо вопреки данному указу совершит, будучи христианином, нечто похожее, то в первый раз получит в качестве наказания публично сто ударов плетью и будет пострижен наголо, а во второй раз будет предан сжиганию на костре".

До нас дошло несколько сотен приговоров по делам индейцев, обвиненных в ереси. Так, индеец по имени Такастекле и его дочь Мария были обвинены в идолопоклонстве. Как сказано в приговоре, "суд учел, что обвиняемые проявили на следствии податливость и раскаяние, а также то, что они впервые совершили свое преступление, поэтому он отнесся к ним с милосердием". Такастекле и его дочь, обнаженных до поясницы, привязали к мулам и стали возить их по городу, где их секли плетьми специально раставленные для этого люди. После этого на одной из площадей Мехико палач остриг их головы под виселицей и сжег их идолов. Там они публично покаялись и были предупреждены, что "в случае повторного преступления им нечего рассчитывать на такое же "милосердие", и в следующий раз власти отнесутся к ним со всей строгостью".

Индейцу по имени Карлос Ометочтцина, обвиненному в распространении ереси, повезло гораздо меньше. Подвергнутый пыткам Карлос отказался сознаваться в своем преступлении и просить снисхождения, хотя, как сказано в приговоре, "мы предупредили дона Карлоса, что его признание в идолопоклонстве, совершенных ошибках и эксцессах позволит нам отнестись к нему с милосердием". Инквизиция признала его виновным в ереси и передала светским властям, которые, в свою очередь, постановили сжечь Карлоса на костре "за совершенные им злодеяния", что и было исполнено в 1539 году. Для назидания и устрашения местных жителей силой заставляли смотреть, как в муках погибает их соотечественник.

Вскоре стало понятно, что инквизиторы чересчур стараются в преследовании индейцев, и что в конечном итоге это может привести к полному истреблению "индийских" подданных испанского монарха, а в таком случае колонии лишились бы бесплатной рабочей силы. В результате декретом короля Филиппа II от 23 февраля 1575 года индейцы изымались из-под юрисдикции инквизиции. Впредь наблюдать за ними и привлекать их к суду за преступления против веры поручалось генеральным викариям епископов, которых называли также "провизорами". Провизоры смотрели сквозь пальцы на прегрешения индейцев, накладывая на них лишь духовные наказания.

Стоит отметить, что инквизиция долгое время пыталась скрыть масштаб репрессий в испанских колониях. Когда в Европе стал распространяться памфлет испанского священника Бартоломе де Лас Касаса "О разрушении Индий", в котором автор подробно описал, как проходила колонизация Нового Света, приведшая к опустошению этих земель и убийству тысячей индейцев из-за неуёмной алчности и жестокости конкистадоров, инквизиция запретила его чтение. В решении инквизиционного трибунала по этому вопросу говорится, что книга Лас Касаса "содержит описание ужасных и диких преступлений, которых нельзя встретить в истории других народов, совершенных, по словам автора, испанскими солдатами, поселенцами и священниками католического короля в Индиях. Советуем запретить это повествование как оскорбительное для испанского народа, ибо, даже соответствуй оно истине, было бы достаточно доложить об этом его католическому величеству, а не сообщать всему миру к удовлетворению еретиков и врагов Испании".

Также в "Новой Испании" проживали свободные негры, мулаты и самбо (горожане - потомки индейцев), однако они мало интересовали инквизиторов, ведь большинство из них были ремесленниками или слугами самих инквизиторов, которые без их услуг вряд ли могли бы обойтись. В тех редких случаях, когда над ними все же устраивались трибуналы, подсудимые обычно отделывались "мягкими" наказаниями - поркой или ссылкой на галеры. Так, 16 апреля 1646 года за "пакт с дьяволом" был публично выпорот на аутодафе в Мехико 43-летний самбо Франсиско Родригес. Он признался, что на 9 лет продал душу дьяволу, который в награду наделил его способностью "драться с тысячью человек, пользоваться всеми женщинами по своему желанию, переноситься по воздуху ночью из одного места в другое независимо от расстояния, участвовать в боях с быками и укрощать лошадей, не рискуя попасть быку на рога или сломать себе шею". За такое признание Родригес получил 200 ударов розгами, хотя в Испании за подобное без раздумий сжигали на костре.

Расцвет же инквизиции в Новом Свете произошел во время правления Филиппа II. Будучи фанатичным католиком, Филипп всю свою жизнь вел неустанную борьбу против протестантской ереси, и дабы не допустить ее распространения в своих заокеанских владениях, 25 января 1569 года издал декрет, в котором наградил инквизицию в Новом Свете неограниченными правами и властью над всеми учреждениями и чиновниками колоний, включая вице-королей. На основании этого декрета генеральный инквизитор кардинал Диего де Эспиноса учредил три трибунала в американских владениях Испании и направил туда новую партию инквизиторов, снабдив их подробной инструкцией о том, как им следует организовать делопроизводство, как вести протоколы допросов, в какие книги заносить доносы, каким образом содержать личные дела служащих трибунала, как отчитываться перед Мадридом и т. д. Также инквизиторам предписывалось строжайше следить за тем, чтобы в колонии не проникала "еретическая" литература, для борьбы с ней иметь во всех портах своих комиссариев для тщательной проверки корабельных грузов, периодически публично вывешивать списки запрещенных книг и строго наказывать читателей таких книг.

Прибывшие в колонии инквизиторы стали активно призывать население подвластных им территорий доносить на своих знакомых, которых они подозревают в ереси. Надо сказать, что народ на такое предложение радостно откликался. Так, в филиал инквизиции в Мехико только в 1650 году поступило 500 доносов: 112 из них сообщали о случаях колдовства и предсказаниях, 41 донос разоблачал "тайных иудеев", 14 доносчиков обвиняли священников в использовании исповедальни в сексуальных целях, 6 сообщали о еретических богохульниках, 5 - о несоблюдении религиозных обрядов, 7 - о противниках инквизиции, 6 - об оскорблениях, нанесенных изображениям святых; 1 донос сообщал о маленькой девочке, отломавшей руку Христа на распятии, другой - о 6-летнем мальчике, преступление которого заключалось в том, что он рисовал на земле крест, прыгал на него и называл себя в шутку еретиком.

После получения доноса инквизиторы собирали против обвиняемого в ереси показания других лиц и прочие компрометирующие его материалы. При наличии двух доносчиков обвиняемый считался виновным, и спасти его от смерти в таком случае могло только полное добровольное признание в инкриминируемых ему преступлениях. Если же обвиняемый отказывался признавать себя виновным и сознавался в своих преступлениях только под пыткой, то это считалось отягчающим его вину обстоятельством.

Как и в самой Испании, в ее колониях проходили аутодафе, которые приурочивались к большим праздникам. Работы по устройству помоста, на которых сжигали еретиков, оплачивались из конфискованного имущества жертв, которых и должны были сжечь на костре, что иногда вызывало иронию у самих приговоренных. Так, например, признанный виновным в ереси Томас Бревиньо де Собремонте во время своей казни говорил палачам: "Не скупитесь на дрова, они мне обошлись слишком дорого, чтобы мне их еще жалели".

О том, как происходило аутодафе в Мексике, рассказал англичанин Майлс Филиппе в своих воспоминаниях, опубликованных в Лондоне в 1589 году. Филиппе принадлежал к группе пленных английских и французских корсаров, в 1571 году осужденных инквизицией в Новой Испании за принадлежность к протестантским сектам. Майлс Филиппе оставил следующее описание: "После того, как инквизиторы при помощи пыток смогли получить от нас признания, дававшие им основания осудить нас, они приказали построить в центре рыночной площади напротив кафедрального собора огромный помост и призвали всех жителей явиться туда в день аутодафе, с тем чтобы присутствовать при оглашении приговора священной инквизиции против английских еретиков и при его исполнении. Утром перед церемонией нам дали завтрак - чашку вина и кусок хлеба с медом, после чего нас вывели из тюрьмы. Каждый из нас шел отдельно от других, одетый в санбенито, с петлей из толстой веревки на шее, держа в руке потухшую зеленую свечу. На площади мы взошли по двум лестницам на помост, где нас усадили на лавки в том порядке, в каком потом вызывали для объявления приговора. Первым вызвали некоего Роджера, артиллериста с корабля "Иисус". Он был осужден на триста ударов плетью и 10 лет галер. Затем вызвали Джона Грея, Джона Броуна, Джона Райдера, Джона Муна, Жоржа Колье и Томаса Броуна. Каждый из них был осужден на двести ударов плетью и 8 лет галер. Всего было вызвано 53 человека, которых приговорили к 100-200 ударов плетью и к ссылке на галеры сроком от 6 до 10 лет. Меня, Майлса Филиппса, приговорили к работам в монастыре сроком на 5 лет без плетей и на ношение санбенито все это время.

Когда над площадью уже спустилась ночь, вызвали Джорджа Раблея, Пьера Монфри и ирландца Корнелиуса и всех их приговорили к смертной казни на костре. Их немедленно потащили на место экзекуции на той же базарной площади вблизи помоста, и там их быстро сожгли. Нас же, приговоренных к другим видам наказания, вернули в ту же ночь в тюрьму на ночлег. Утром следующего дня нас вывели во двор дворца инквизитора, и всех, кто был приговорен к порке и работам на галерах, раздели до половины тела, заставили сесть на ослов и погнали по главным улицам города на осмеяние народа. По дороге люди, специально предназначенные для этого, пороли их длинными кнутами по голому телу и с огромной жестокостью. Впереди осужденных шли два глашатая, возвещавшие громким голосом: "Смотрите на этих английских собак, лютеран, врагов бога! " После этого ужасного спектакля на улицах города осужденных вернули во дворец инквизиции. Спины несчастных были покрыты кровью и синяками. Их вновь посадили в тюрьму. Там они находились вплоть до отправки в Испанию, где их ждали галеры. Меня и других осужденных на каторжные работы в монастырях немедленно отправили в соответствующие места наказания".

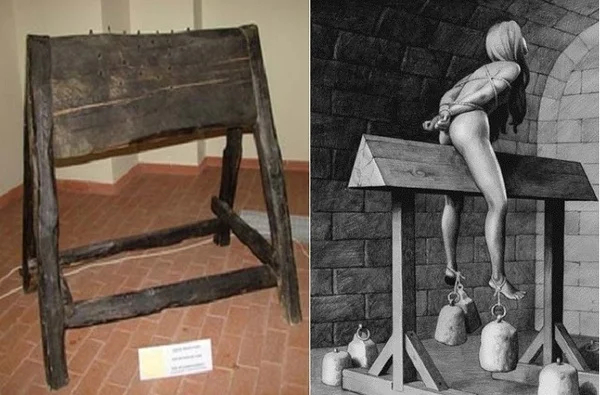

Обычным явлением в застенках колониальной инквизиции были пытки. До наших дней дошло дело 26-летней Менсии де Луна, обвиненной в участии в так называемом "великом заговоре", якобы раскрытом инквизицией в Лиме в 1635 году. Вместе с ней было арестовано несколько десятков португальцев, проживавших в то время в столице перуанского вице-королевства. Все они подозревались в иудаизме и были подвергнуты пыткам. Многие признали свою вину, но некоторых истязания не сломили. Двое из арестованных, не выдержав пыток, покончили с собой. Менсия де Луна была арестована вместе с родными. Сестра и племянница под пыткой признали, что исповедуют иудаизм, и показали на Менсию как на свою единоверку, которая "почитала субботу за праздник, одевала в этот день чистое белье и платье, на ужин вместо мяса ела рыбу и фрукты, а посты соблюдала, как это делала королева Эсфирь".

Муж Менсии под пыткой категорически отрицал обвинения в иудаизме как в свой адрес, так и в адрес жены. Сама Менсия настаивала на своей невиновности. Учитывая обстоятельства дела, инквизиторы решили подвергнуть ее пыткам "до тех пор, пока это сочтем необходимым, с тем чтобы получить от нее истинные показания по выдвинутому против нее обвинению, предупредив ее, что если во время указанных пыток она умрет или лишится частей своего тела, то повинными в этом будем не мы, а она сама, так как отказалась говорить правду". В ответ на это предупреждение Менсия де Луна заявила, что считает себя невиновной. Как гласит протокол, последующий пытки, записанный нотариусом инквизиции: "Обвиняемую раздели и привязали к "испанскому ослу". Несмотря на это, она продолжала настаивать на своей невиновности и заявила, что если не выдержит пытки и начнет говорить, то сказанное ею будет неправдой, ибо это будет сказано под страхом упомянутой пытки. Инквизиторы начали пытку, и после первого поворота рычага Менсия закричала: "Я еврейка, я еврейка! " Однако, как только пытка была остановлена, обвиняемая отказалась от своих слов и вновь стала отрицать все обвинения. Инквизиторы дали второй поворот рычага. Обвиняемая крикнула "Ай, ай! ", а потом умолкла и потеряла сознание. Ей выплеснули немного воды на лицо, однако она не приходила в себя. Менсию сняли с "осла" и бросили на стоящую поблизости койку. Мы ожидали, что она очнется, однако она не приходила в себя. Пульса у нее не было, глаза потускнели, лицо и ноги были холодные, и хотя ей трижды прикладывали ко рту зеркало, поверхность его пребывала такой же чистой, как и до этого. Менсия де Луна скончалась".

Со смертью подозреваемой ее дело не было прекращено. Трибунал инквизиции отлучил ее от церкви, конфисковал имущество и приговорил к сожжению на костре "в изображении". 23 января 1639 года в Лиме кукла Менсии была предана костру, на котором нашли мученическую смерть еще 11 "нераскаявшихся грешников".

Особенно жестоко расправлялись инквизиторы с теми, кто покушался на их авторитет. Мексиканский инквизитор Алонсо Гранеро как-то раз очутился проездом в Никарагуа, где местный нотариус Родриго де Эвора сочинил на него сатирические стишки. Разгневанный инквизитор приказал заковать Эвору в цепи, подвергнуть пытке, в результате чего у бедного стихоплета оказались вывихнутыми руки и ноги. Но кровожадному Гранеро этого было мало. Он присудил своего недруга к 300 ударам плетью, 6 годам каторжных работ на галерах и конфискации имущества.

При отсутствии "серьезных" дел инквизиторы не гнушались сочинять обвинения, буквально высосанные из пальца, против ни в чем не повинных людей. Вот что пришлось испытать не в меру болтливому французу Франсуа Моиену, путешествовавшему по своим делам с попутным караваном мулов из Буэнос-Айреса в Чили в 1750 году. Погонщик мулов, с которым не поладил француз, донес инквизиции, что тот в пути вел "подозрительные" разговоры: называл мула "божьим созданием", говорил, смотря на ночное небо, что "такое обилие звезд - сплошная бессмыслица", критиковал местное духовенство за вольготный образ жизни. По приказу инквизиции француза арестовали и обвинили в ереси. Следствие по его делу длилось 13 лет! В конце концов, палачи добились своего - француз покаялся в своих грехах и был присужден к 10 годам каторжных работ и 200 ударам плетью.

Инквизиция в испанских владениях Америки действовала вплоть до начала XIX века. В 1813 году кадисские кортесы приняли решение о запрещении трибуналов инквизиции как в Испании, так и в ее колониях, но в 1814 году король Фердинанд VII отменил кадисскую конституцию и восстановил деятельность ненавистного трибунала, который с удвоенной энергией стал преследовать своих противников. Только с завоеванием независимости народы Латинской Америки смогли, наконец, избавиться навсегда от инквизиции с помощью, которой испанцы утверждали свою власть в Новом Свете.

Продолжение следует.

Маленький цветочный праздник мёртвых

С 25 июля по 13 августа (да, мы немного отклоняемся от плана) проходил девятый месяц, который я уже упоминал, рассказывая про истоки Дня Мёртвых — Тлашочимáко (Tlaxochimaco, «подношение цветов» ) или Миккаилуитóнтли (Miccailhuitontli, «маленький праздник мёртвых»).

🌵 На протяжении целых двух дней до начала месяца люди разбегались по сельской местности и кукурузным полям в поисках самых разных цветов. Из них делались гирлянды, которыми бережно украшались дома, храмы, изображения богов. К собранным цветам относились с уважением и почтением. А в ночь перед первым днём Тлашочимако люди готовили тамалес, лепёшки, ощипывали индеек и забивали собак. Ну, и не спали всю ночь, разумеется.

👩🦰 Наутро цветы в разных сочетаниях подносили Уицилопочтли, главному виновнику торжества, а затем всем остальным богам во всех храмах и домах. «А потом были еда, питьё», переходящие в танцы до упаду. Танцы вели самые храбрые и матёрые воины, а между ними танцевали женщины — «не дочери, а куртизанки, девушки для удовольствия. Каждая из них шла между [парами мужчин], взявшись за руки; их держали за талию». Вели что-то вроде хоровода, как я понимаю из описания:

«Они все шли в ряд; ... они шли, извиваясь туда и сюда. Нигде ряд не разрывался; нигде руки не ослаблялись... А певцы [и музыканты — прим. mexicalli], те, кто пели для них, те, кто били в барабаны, ... были в стороне. Они были у здания, у круглого алтаря [или пирамиды]... И когда они танцевали, они не прыгали и не делали больших движений, ... не бросались постоянно в разные стороны, не наклоняли свои тела, не кружились... Они двигались и танцевали довольно тихо, спокойно, ровно. Танцы были очень похожи на то, как движется змея, извиваясь. Никто не мешал, не вторгался, не окружал, не врывался. И те, кто обнимал женщин, были только великими, храбрыми воинами» — Флорентийский кодекс

👀 После захода солнца танцы заканчивались, и все расходились по домам. Везде в домах пели богам: Шочикетцаль, Шилонен / Чикомекоатль, Эекатлю и другим.

«И только почитаемые старики пили пульке. А тот, кто действительно опьянел, кричал на людей или хвастался своими мужественными поступками в молодости»

И вы представляете, Саагун не пишет ни слова о жертвоприношениях в этот месяц!

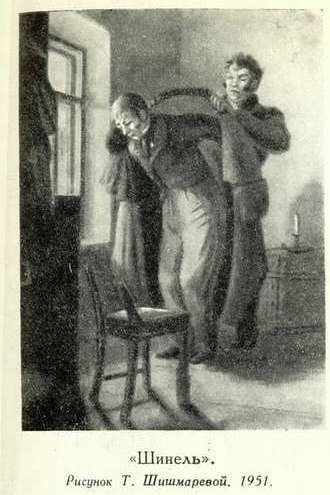

Забытый быт. Интересные детали в "Шинели" Н. В. Гоголя

Продолжаю цикл рассказов об интересных бытовых подробностях в литературных произведениях. На очереди «Шинель» Н. В. Гоголя. Комментарии выделены курсивом, чтобы отделить от авторского текста.

В департаменте... но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий. Теперь уже всякий частный человек считает в лице своем оскорбленным все общество. Говорят, весьма недавно поступила просьба от одного капитан-исправника, не помню какого-то города, в которой он излагает ясно, что гибнут государственные постановления и что священное имя его произносится решительно всуе. А в доказательство приложил к просьбе преогромнейший том какого-то романтического сочинения, где чрез каждые десять страниц является капитан-исправник, местами даже совершенно в пьяном виде.

Капитан-исправник – начальник полиции в уезде, избиравшийся дворянами из своей среды. Автор не так уж сгущает краски. В то время не раз бывали случаи, когда поступали подобные жалобы. Актёр Каратыгин в мемуарах вспоминал, что на его популярную пьесу про немца-булочника жаловались дважды. Реальный немец-булочник жаловался, что автор издевается лично над ним. А столичного полицейского возмутила сцена, где страж правопорядка заходит в булочную и говорит, что хочет взять булку, но при этом не показано, что он за неё платит – намёк на коррупцию. В итоге по требованию полиции текст скорректировали.

Итак, в одном департаменте служил один чиновник; чиновник нельзя сказать чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица что называется геморроидальным...

Гемороидальный цвет лица – жёлто-серый.

Что касается до чина (ибо у нас прежде всего нужно объявить чин), то он был то, что называют вечный титулярный советник, над которым, как известно, натрунились и наострились вдоволь разные писатели, имеющие похвальное обыкновенье налегать на тех, которые не могут кусаться.

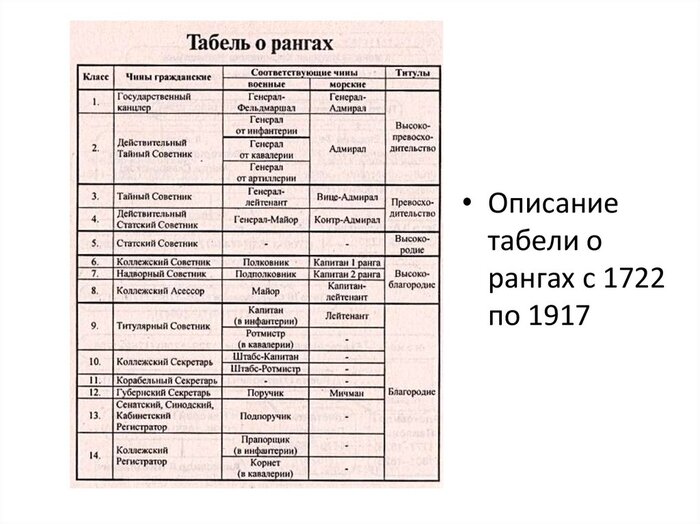

В табеле о рангах было 14 классов, где 14-й – самый низший. Титулярный советник – 9-й.

Фамилия чиновника была Башмачкин. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от башмака; но когда, в какое время и каким образом произошла она от башмака, ничего этого не известно. И отец, и дед, и даже шурин, и все совершенно Башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза три в год подметки.

Тут косвенно упоминается «противостояние» башмаков и сапог. В целом башмаки/ботинки в городе считались, если так можно сказать, более «цивильной» обувью. Некоторые чиновники предпочитали ботинки, особенно в тёплое время года. Но некоторые всё-таки ходили в сапогах. При этом, как в случае с нашим героем, одних и тех же весь год. Заменить подмётки старых сапог стоило значительно дешевле, чем заказывать новую обувь.

Родился Акакий Акакиевич против ночи, если только не изменяет память, на 23 марта. Покойница матушка, чиновница и очень хорошая женщина, расположилась, как следует, окрестить ребенка. Матушка еще лежала на кровати против дверей, а по правую руку стоял кум, превосходнейший человек, Иван Иванович Ерошкин, служивший столоначальником в сенате, и кума, жена квартального офицера, женщина редких добродетелей, Арина Семеновна Белобрюшкова. Родильнице предоставили на выбор любое из трех, какое она хочет выбрать: Моккия, Соссия, или назвать ребенка во имя мученика Хоздазата. «Нет, — подумала покойница, — имена-то все такие». Чтобы угодить ей, развернули календарь в другом месте; вышли опять три имени: Трифилий, Дула и Варахасий. «Вот это наказание, — проговорила старуха, — какие всё имена; я, право, никогда и не слыхивала таких. Пусть бы еще Варадат или Варух, а то Трифилий и Варахасий». Еще переворотили страницу — вышли: Павсикахий и Вахтисий. «Ну, уж я вижу, — сказала старуха, — что, видно, его такая судьба. Уже если так, пусть лучше будет он называться, как и отец его. Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий».

Раньше социальный статус женщины определялся по мужу, соответственно, чиновница – жена чиновника. Столоначальник – должностное лицо, возглавлявшее стол — низшую структурную часть центральных и местных государственных учреждений, обычно был чиновником 7-го класса. Квартальный офицер – квартальный надзиратель – офицер полиции, который отвечающий за правопорядок в конкретном квартале. Раньше детей старались крестить как можно раньше, часто это происходило на следующий день после рождения. Детская смертность была высокой, и суеверные люди верили, что умершие некрещёнными младенцы пополняют ряды нечисти, а крещение наоборот защищает. Часто для выбора имени использовали святцы. Автор намеренно выбрал максимально нелепые для русского уха имена, дни памяти этих святых на самом деле приходятся на другие даты. Имя Акакий тоже не самое ходовое.

Сколько не переменялось директоров и всяких начальников, его видели всё на одном и том же месте, в том же положении, в той же самой должности, тем же чиновником для письма, так что потом уверились, что он, видно, так и родился на свет уже совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной на голове.

Вицмундир – форменная одежда гражданских чиновников в виде фрака. Примечательно, что вицмундиры появились только в 1834 году, так как Николаю I не нравилась разносортица в одежде чиновников, а повесть написана в 1842 году. Поэтому герой носил униформу не так уж долго.

Сторожа не только не вставали с мест, когда он проходил, но даже не глядели на него, как будто бы через приемную пролетела простая муха. Начальники поступали с ним как-то холодно-деспотически. Какой-нибудь помощник столоначальника прямо совал ему под нос бумаги, не сказав даже «перепишите», или «вот интересное, хорошенькое дельце», или что-нибудь приятное, как употребляется в благовоспитанных службах. И он брал, посмотрев только на бумагу, не глядя, кто ему подложил и имел ли на то право. Он брал и тут же пристраивался писать ее. Молодые чиновники подсмеивались и острились над ним…

Раньше к субординации относились очень трепетно, и она проявлялась буквально во всём, даже том, как человеку давали задания. К герою не относились даже покровительственно, его просто считали пустым местом. Коллеги видели это, поэтому его задирала даже молодёжь ниже по чину. При этом герой очень любил свою работу и не стремился к продвижению по карьерной лестнице.

Если бы соразмерно его рвению давали ему награды, он, к изумлению своему, может быть, даже попал бы в статские советники; но выслужил он, как выражались остряки, его товарищи, пряжку в петлицу да нажил геморрой в поясницу.

Титулярный советник носил погоны или петлицы с одним просветом (узкой полосой) и эмблемой ведомства — «пряжкой». Но герой к большему и не стремился.

Ни один раз в жизни не обратил он внимания на то, что делается и происходит всякий день на улице, на что, как известно, всегда посмотрит его же брат, молодой чиновник, простирающий до того проницательность своего бойкого взгляда, что заметит даже, у кого на другой стороне тротуара отпоролась внизу панталон стремешка, — что вызывает всегда лукавую усмешку на лице его.

Стремешка – деталь внизу брюк, которая надевалась на обувь, чтобы брюки не задирались.

… когда чиновники спешат предать наслаждению оставшееся время: кто побойчее, несется в театр; кто на улицу, определяя его на рассматриванье кое-каких шляпенок; кто на вечер — истратить его в комплиментах какой-нибудь смазливой девушке, звезде небольшого чиновного круга; кто, и это случается чаще всего, идет просто к своему брату в четвертый или третий этаж, в две небольшие комнаты с передней или кухней и кое-какими модными претензиями, лампой или иной вещицей, стоившей многих пожертвований, отказов от обедов, гуляний, — словом, даже в то время, когда все чиновники рассеиваются по маленьким квартиркам своих приятелей поиграть в штурмовой вист, прихлебывая чай из стаканов с копеечными сухарями, затягиваясь дымом из длинных чубуков, рассказывая во время сдачи какую-нибудь сплетню, занесшуюся из высшего общества, от которого никогда и ни в каком состоянии не может отказаться русский человек, или даже, когда не о чем говорить, пересказывая вечный анекдот о коменданте, которому пришли сказать, что подрублен хвост у лошади Фальконетова монумента, — словом, даже тогда, когда все стремится развлечься, — Акакий Акакиевич не предавался никакому развлечению. Никто не мог сказать, чтобы когда-нибудь видел его на каком-нибудь вечере.

В прежние времена социальная жизнь людей была насыщеннее, чем сейчас. Поддерживать связи, регулярно ходить в гости было нормой (и наоборот сторониться людей было дурным тоном, понятия интроверт в современном смысле не было, таких просто считали чудиками). С любимыми и не очень коллегами люди общались и на работе, и в нерабочее время. Чем выше этаж – тем обычно дешевле квартира. До появления лифтов самым хорошим считался второй этаж. Соответственно, четвёртый – обычно удел небогатых горожан. Вист – карточная игра, появилась в 18 веке, предшественница преферанса. Фальконетов монумент – конная статуя Петру I, известная как Медный всадник. Под комендантом имеется ввиду П. Я. Башуцкий, который считался исполнительным, но не очень умным человеком. Про него ходило много анекдотов. Например такой: Александр I вызвал Башуцкого и возмутился, что в городе непорядок, украли хвост (или укоротили) у Медного всадника. Надо немедленно разыскать похищенное. Башуцкий уехал, потом вернулся довольный и сообщил, что хвост на месте. А чтобы и позже не украли, он велел поставить часового возле памятника. Оказалось, что это была первоапрельская шутка. На следующий год ночью Башуцкий разбудил государя и сказал, что в городе пожар, а потом заявил, что это тоже первоапрельская шутка. На это император ответил, что комендант – дурак, и это не шутка, а правда.

Есть в Петербурге сильный враг всех, получающих четыреста рублей в год жалованья или около того. Враг этот не кто другой, как наш северный мороз, хотя, впрочем, и говорят, что он очень здоров… В это время, когда даже у занимающих высшие должности болит от морозу лоб и слезы выступают в глазах, бедные титулярные советники иногда бывают беззащитны… Акакий Акакиевич с некоторого времени начал чувствовать, что его как-то особенно сильно стало пропекать в спину и плечо, несмотря на то что он старался перебежать как можно скорее законное пространство. Он подумал наконец, не заключается ли каких грехов в его шинели. Рассмотрев ее хорошенько у себя дома, он открыл, что в двух-трех местах, именно на спине и на плечах, она сделалась точная серпянка; сукно до того истерлось, что сквозило, и подкладка расползлась. Надобно знать, что шинель Акакия Акакиевича служила тоже предметом насмешек чиновникам; от нее отнимали даже благородное имя шинели и называли ее капотом.

Серпянка – токая льняная ткань, изготовленная кустарным способом, обычно использовалась в деревнях для занавесок, пологов и тд. Капот – вид домашней одежды на подобие халата, носился обычно нараспашку и без пояса.

Увидевши, в чем дело, Акакий Акакиевич решил, что шинель нужно будет снести к Петровичу, портному, жившему где-то в четвертом этаже по черной лестнице, который, несмотря на свой кривой глаз и рябизну по всему лицу, занимался довольно удачно починкой чиновничьих и всяких других панталон и фраков… Сначала он назывался просто Григорий и был крепостным человеком у какого-то барина; Петровичем он начал называться с тех пор, как получил отпускную и стал попивать довольно сильно по всяким праздникам, сначала по большим, а потом, без разбору, по всем церковным, где только стоял в календаре крестик. С этой стороны он был верен дедовским обычаям, и, споря с женой, называл ее мирскою женщиной и немкой.

Квартира на четвёртом этаже и со входом с чёрной лестницы – максимально дешёвое жильё. Рябое лицо – с неровностями (иногда постакне, но в то время чаще от оспы). Мирская женщина – любящая мирские удовольствия, противовес воцерковлённой (увлечённой религией и духовной жизнью). К иностранцам вообще и к немцам в частности крестьяне относились настороженно, часто негативно. Жена по-простому звала портного одноглазым чёртом.

Так как мы уже заикнулись про жену, то нужно будет и о ней сказать слова два; но, к сожалению, о ней не много было известно, разве только то, что у Петровича есть жена, носит даже чепчик, а не платок; но красотою, как кажется, она не могла похвастаться; по крайней мере, при встрече с нею одни только гвардейские солдаты заглядывали ей под чепчик, моргнувши усом и испустивши какой-то особый голос.

Замужние женщины, как правило, носили головные уборы. Крестьянки в повседневной жизни носили простые платки. Горожанки носили чепцы. Эта мода сначала была среди дворян, затем её переняли и остальные. Соответственно, упоминание чепчика показывает своего рода эволюцию. Женщина хоть и была женой бывшего крепостного крестьянина, но не относила себя к крестьянам и ориентировалась на городскую моду.

Взбираясь по лестнице, ведшей к Петровичу, которая, надобно отдать справедливость, была вся умащена водой, помоями и проникнута насквозь тем спиртуозным запахом, который ест глаза и, как известно, присутствует неотлучно на всех черных лестницах петербургских домов, — взбираясь по лестнице, Акакий Акакиевич уже подумывал о том, сколько запросит Петрович, и мысленно положил не давать больше двух рублей.

Герой явно рассчитывал отделаться минимальной суммой. Далее колоритное описание портного и торг. А в итоге новая шинель стоила 150 рублей, но позже удалось снизить цену до 80.

— Нет, — сказал Петрович решительно, — ничего нельзя сделать. Дело совсем плохое. Уж вы лучше, как придет зимнее холодное время, наделайте из нее себе онучек, потому что чулок не греет. Это немцы выдумали, чтобы побольше себе денег забирать (Петрович любил при случае кольнуть немцев); а шинель уж, видно, вам придется новую делать.

Онучи – ткань, которую оборачивали вокруг ноги под обувь вместо чулок.

Дорогою задел его всем нечистым своим боком трубочист и вычернил все плечо ему; целая шапка извести высыпалась на него с верхушки строившегося дома. Он ничего этого не заметил, и потом уже, когда натолкнулся на будочника, который, поставя около себя свою алебарду, натряхивал из рожка на мозолистый кулак табаку, тогда только немного очнулся, и то потому, что будочник сказал: «Чего лезешь в самое рыло, разве нет тебе трухтуара?» Это заставило его оглянуться и поворотить домой.

Будочник – страж правопорядка, низшее звено. Будочники дежурили возле специальных полосатых будок. Обычно их набирали из числа отставных солдат, а большинство солдат были выходцами из крестьян. Поэтому будочники обычно были малограмотными людьми, которые с прохожими не церемонились. «Табельным оружием» будочника была алебарда.

Акакий Акакиевич думал, думал и решил, что нужно будет уменьшить обыкновенные издержки, хотя, по крайней мере, в продолжение одного года: изгнать употребление чаю по вечерам, не зажигать по вечерам свечи, а если что понадобится делать, идти в комнату к хозяйке и работать при ее свечке; ходя по улицам, ступать как можно легче и осторожнее, по камням и плитам, почти на цыпочках, чтобы таким образом не истереть скоровременно подметок; как можно реже отдавать прачке мыть белье, а чтобы не занашивалось, то всякий раз, приходя домой, скидать его и оставаться в одном только демикотоновом халате, очень давнем и щадимом даже самим временем.

Чтобы скопить на шинель, герой отказался практически ото всех радостей жизни. Напомню, герой получал 400 руб в год, то есть примерно 33 рубля в месяц. Сколько стоил чай в 1830-х, точных сведений мне найти не удалось. В современных источниках где-то пишут про 1 руб за за фунт дешёвого чая и 10 за дорогого, где-то указывают 4.50 руб в среднем. Вероятно, последняя цифра близка к истине. Демикотон – плотная и жёсткая двойная хлопчатобумажная ткань атласного переплетения, часто шла на дешёвые сюртуки.

Купили сукна очень хорошего — и не мудрено, потому что об этом думали еще за полгода прежде и редкий месяц не заходили в лавки применяться к ценам; зато сам Петрович сказал, что лучше сукна и не бывает. На подкладку выбрали коленкору, но такого добротного и плотного, который, по словам Петровича, был еще лучше шелку и даже на вид казистей и глянцевитей. Куницы не купили, потому что была, точно, дорога; а вместо ее выбрали кошку, лучшую, какая только нашлась в лавке, кошку, которую издали можно было всегда принять за куницу.

Коленкор – в то время плотная хлопчатобумажная ткань. И обычные кошки в качестве меха тоже использовались. Для тех, кто забыл дальнейшие детали сюжета: получив новую шинель, в первый же день Акакий Акакиевич пошёл в гости вместе с коллегами, засиделся допоздна, и по дороге домой его ограбили.

Отчаянный, не уставая кричать, пустился он бежать через площадь прямо к будке, подле которой стоял будочник и, опершись на свою алебарду, глядел, кажется, с любопытством, желая знать, какого черта бежит к нему издали и кричит человек. Акакий Акакиевич, прибежав к нему, начал задыхающимся голосом кричать, что он спит и ни за чем не смотрит, не видит, как грабят человека. Будочник отвечал, что он не видал ничего, что видел, как остановили его среди площади какие-то два человека, да думал, что то были его приятеля; а что пусть он, вместо того чтобы понапрасну браниться, сходит завтра к надзирателю, так надзиратель отыщет, кто взял шинель.

Будочники славились наплевательским отношением к своей работе и в целом пользовались в народе сомнительной репутацией. С преступниками они бороться не спешили.