Лига историков

Кто видел Землю Санникова на самом деле?

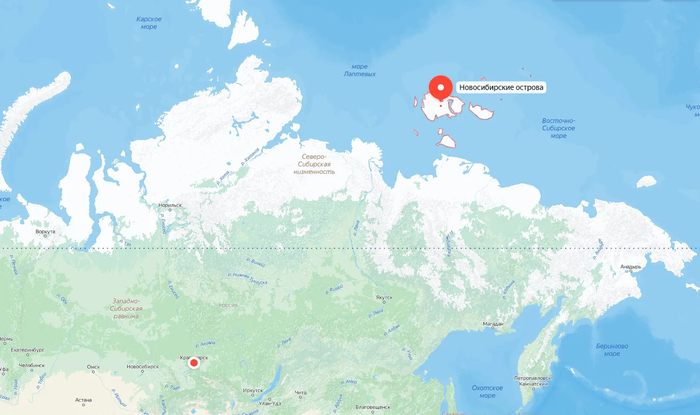

Русская Арктика всегда была местом, где реальность сплеталась с легендами, где ледяные горизонты таили неизвестное. Здесь не только холод и штормы, но и бесконечные тайны. Среди всех легенд этого сурового края особое место занимает Земля Санникова, которую, по свидетельствам путешественников XIX века, можно было разглядеть с Новосибирских островов. Более века учёные и исследователи пытались разгадать её секрет, и история этих поисков стала настоящей драмой человеческой одержимости.

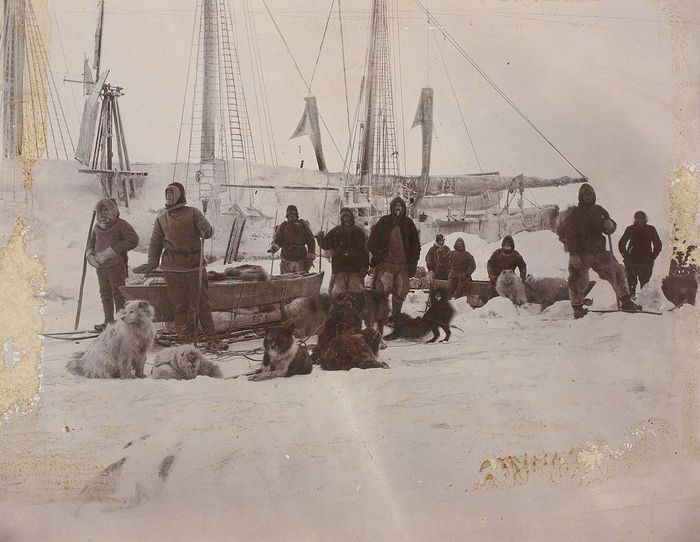

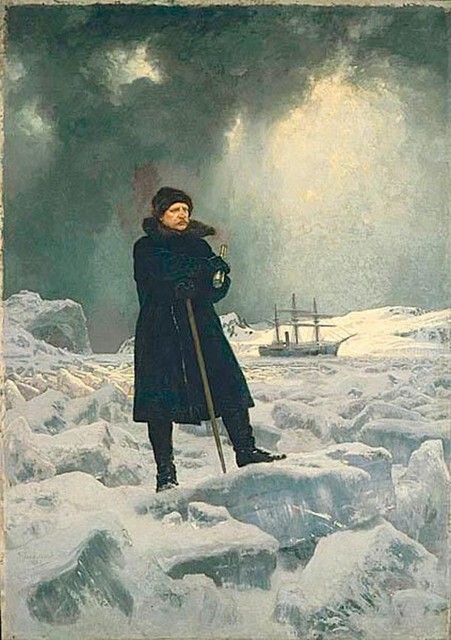

Фото экспедиции Нансена конца XIX века. Привожу здесь просто в качестве примера условий, в которых проходили подобные арктические экспедиции

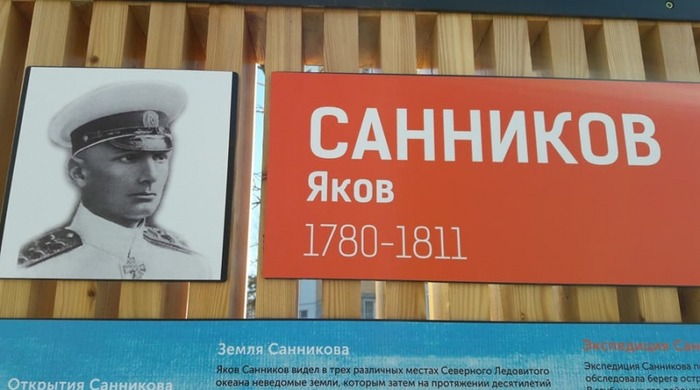

В 1810 году якутский купец и исследователь Яков Санников высадился на остров Котельный. Сама по себе эта экспедиция уже была вызовом для своего времени (о чём есть у меня на канале). так вот, стоя на скользком, покрытом льдом берегу, Яков заметил на северном горизонте тёмные силуэты гор, которые казались неподвижными, но величественными. «Не мираж», убеждал он своих спутников, «это земля, которую никто ещё не видел». Подобные очертания ранее действительно указывали на острова, которые впоследствии открывались. Но суровые условия Арктики (ледяные поля, штормовые ветра и непроглядная мгла) не позволили приблизиться к цели.

Его спутник Матвей Геденшторм оставался скептиком. Он предположил, что Санников мог принимать за сушу ледяные массивы, которые при особом свете выглядели как горные хребты. Но несмотря на сомнения, итоговая карта экспедиции зафиксировала: «земля, виденная Санниковым». С этого момента начинается долгая и опасная охота за призрачным островом, которая будет длиться почти столетие.

Копаясь в инете в поисках фото нашла такую прелестную вещь. Ну, прелесть просто - Константин Хабенский в роли якутского купца Якова Санникова (фото из Москвы, вроде)

В 1820 году Морское министерство поручило лейтенанту Петру Анжу проверить гипотезу. Экспедиция обследовала Новосибирские острова, но ни одно из наблюдений Санникова не подтвердилось. Льды, как живые стены, преграждали путь. Каждое утро исследователи выходили на палубу, надеясь увидеть знакомые очертания, и каждый вечер возвращались с пустыми руками. Несмотря на это, в научных кругах легенда о Земле Санникова жила, подстёгивая воображение и дерзость будущих исследователей.

Интерес к загадочной земле снова вспыхнул после открытий американца Джорджа Де Лонга в 1881 году. Он обнаружил новые острова в тех краях, где, по мнению русских географов, мог находиться остров Санникова. Некоторые предположили, что это то самое место, которое видел Санников. Но расстояния не совпадали, а ледяные миражи снова запутали карты.

Ключевой фигуре в истории поисков стал Эдуард Васильевич Толль - геолог и полярный исследователь, человек с жгучим любопытством и железной решимостью. В 1886 году он, стоя на том же берегу Котельного острова, что и Санников, снова заметил на горизонте очертания гор. Глаза Толля загорелись. В тот момент он понял: эта загадка станет целью всей его жизни. Он рисовал карты, делал заметки о ледяных миражах, обсуждал наблюдения с коллегами, ночами мечтая о том, что он первым разгадал тайну неизвестного острова.

В 1900 году Толль возглавил Русскую полярную экспедицию на шхуне «Заря». Формально цель экспедиции было комплексное изучение Арктики, но сердце исследователя было занято исключительно Землёй Санникова. Шхуна медленно продвигалась сквозь ледяные торосы, ветер резал лицо, а штормовые облака скрывали солнце на долгие дни. Ночи были черны, как пропасти, и казалось, что сама Арктика пытается удержать свои секреты.

Толль описывал эти моменты в дневниках: «Каждое утро мы ищем землю, которая, возможно, существует лишь в нашем воображении. Лёд шепчет, а ветер смеётся. Но я чувствую её там, за горизонтом». Он считал, что Земля Санникова это просто место, где вулканы согревают землю, где жизнь сохраняется даже среди ледяных пустынь. В 1902 году Толль с тремя спутниками отправился на остров Беннетта и бесследно исчез. Поисковые экспедиции Александра Колчака нашли лишь пустой лагерь, дневники с заметками и записи о ледяных миражах. Судьба Толля и его спутников осталась загадкой, которая питала новые мифы о Северных землях.

В 1930-е годы арктическая авиация и ледоколы убедительно доказали: Земли Санникова не существует. Наиболее вероятно, что Санников и Толль наблюдали ледяные массивы, иллюзорные острова или временные льдины. Некоторые острова Новосибирского архипелага (Васильевский и Семёновский) действительно исчезли в XX веке, возможно, судьба загадочной Земли была схожа.

Научные поиски переплелись с мифами. Якутские легенды рассказывали о «тёплой земле», куда улетают птицы, где скрывается народ онкилонов. Владимир Обручев в 1926 году объединил эти мифы и научные данные в романе «Земля Санникова», описав остров, где вулканы согревают землю, а мамонты и племена вампу живут среди приключений и опасностей. Одно время даже думали, что эта земля - остров Врангеля (кстати, тоже полный загадок).

Китайцы никогда не были мирным народом1

Я несколько раз писал об этом в ответах в комментариях в своих постах, поэтому решил собрать всё в отдельном посте. Я не очень люблю военную историю, но мне в ней приходится разбираться, ведь игнорировать такой пласт материала немыслимо для человека, который собрался разобраться в теме.

Существует очень странный миф о китайцах как о людях миролюбивых, как о труженниках-рисоводах. Это связано с двумя вещами: во-первых, сами китайцы недолюбливают насильственный способ решения проблемы и в своих письменных исторических источниках очень редко обращают внимание на военные подвиги - для них это настолько же несущественно, насколько, скажем, в российских письменных источниках - тема юриспруденции. Поэтому китайцы точно так же не популяризируют свои военные достижения, как наши предки - своё письменное право; во-вторых, китайцам очень важен миф о едином и неделимом Китае, о единой ханьской нации как потомков божественного императора из легендарной династии Ся - наподобие того как у нас не принято сомневаться в историческом существовании Рюрика, так у них не принято сомневаться в историческом существовании Ся.

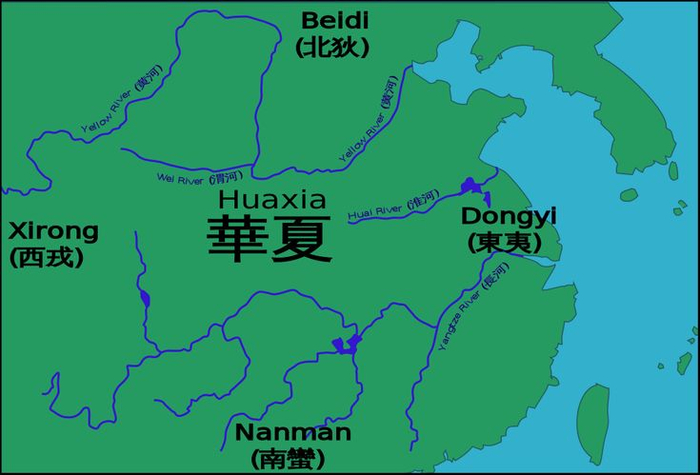

Тем не менее, даже базовое знакомство с темой опровергает устоявшиеся мифы. Народ "хуася" - это небольшое племя на стыке пришлой сино-тибетской и автохтонной аустрической языковых семей в среднем течение реки Хуанхэ. Одна из её культур образовала древнейший воинственный город-государство Шан, который является древнейшей исторической китайской династии 14 века до нашей эры. Шан... В общем-то терроризировала, собирала дань, рабов и награбленное со всех земель по периметру своих границ со всех народов, до которых смогла дотянуться. У них было сильное дисциплинированное ополчение, а в знать выбивались те, кто сумел доказать свою мощь на поле боя.

В двенадцатом веке одно из покорённых, но родственных племён к западу от Шан - в верхнем течение Хуанхэ - Чжоу - победило шанцев и депортировало их из исконных мест обитания. Между одиннадцатым и восьмым веками до нашей эры чжоусцы завоевали северную часть бассейна реки Хуанхэ, захватив и ассимилировав все местные сино-тибетские народы и, заодно, значительную часть других народов. Они вынудили аустрические автохтонные государства Чу и Ву войти в орбиту большой политики хуася под угрозой быть завоёванными.

Где-то в шестом веке в Китай приходит обработка железа. Они начинают собирать колоссальные армии. Против лома нет приёма - какой бы ни была твоя армия дисциплинированной, стена копий и ливень стрел ста тысяч солдат будут сильнее. Все царства бесконечно воюют друг с другом, пока одно из них не захватило все. Все - включая аустрические Чу и Ву, а также не-хуася царства Янь. Вскоре после этого армия покоряет поздненеолитические племенные государства и города-государства абсолютно другого мира - Южного Китая, нынешний кантонский Китай. После последовавшей междоусобицы Империя доходит до естественных границ - гор на западе, пустыни на севере, моря на юге и востоке.

Примерно в одно время с падением Римской империи рушится и Китайская. Четвёртый-шестые века - это Тёмные века Китая, когда северные варвары превращают бассейн Хуанхэ в арену своих войн, а цивилизованный до-тёмный мир провозглашает истинным Китаем Южный Китай. Знакомая история, не правда ли?..

Но если Византия проиграла историческую гонку всем подряд, то Южный Китай проиграл её этнически хуася-хань династии Суй Северного Китая. Затем, правда, началось правление тюркско-ханьской династии Тан, которая распространила своё могущество вплоть до территорий современного Узбекистана и Сибири. Причём отнюдь не мирными средствами - Китай буквально сожрал Восточно-Тюркский каганат и только поражение в битве с арабами остановило экспансию на Запад - китайцы планировали дойти до Аральского моря.

Танские милитаристы разрушили династию - в какой-то момент генерал-губернаторы перестали слушаться дворцовую ставку. Поэтому последующая за ними династия Сун фактически разоружила войска, всегда помня об опасностях военного мятежа. Они проиграли серию войн чжурчжэням, которых завоевали монголы, которые позже завоевали и сам Китай.

После монгольской династии Юань началась эпоха династии Мин. Это была бюрократическая империя, которая внедрила достижения пороха, использовала артиллерию, караколирование пеших аркебузиров, нормальное пороховое оружие, одним словом - вполне развивалась в духе своего времени.

Наконец, последней династией Китая стала маньчжурская династия Цин. К началу восемнадцатого века она завоевала всех, до кого смогла дотянуться - её границы простирались так далеко, как никогда раньше. Они буквально упирались в соседние цивилизации и заканчивались там, где в принципе могла заканчиваться логистика без железных дорог. Одновременно с этим именно в эпоху этой династии собственно ханьское население расселилось везде - от Маньчжурии до Тибета, от Уйгуристана до Вьетнама.

Миф о слабой армии Китая - это миф, который существовал в крошечный период времени - между 1840 и 1945 годами. У Китая были эпохи и хуже.

Но я напомню, что Китай не разорвало как СССР и европейские колониальные империи. Я напомню, что Китай за жалкие полторы сотни лет догнал и перегнал своих врагов-конкурентов. Я напомню, что Китай обновился и вернулся в строй сверхдержав. И я напомню, что Китай выучил уроки и с 1945 года модернизирует армию.

Китай никогда не завоюет Сибирь. Россия всегда была самым близким союзником Китая и является единственной страной мира, которую он уважал и ценил всегда. Но я прошу помнить, насколько могущественный наш союзник.

Реконструкция меотской царицы из кургана Карагодеуашх

Меотская археологическая культура — археологическая культура раннего железного века и перехода от бронзы к железу, была распространена на восточном и юго-восточном побережьях Азовского моря в 1 тысячелетии до н. э., а также на побережье Чёрного моря вплоть до Абхазии (охватывающая современные территории Кубани, Адыгеи, Абхазии и частично Дона).

Основа хозяйства прикубанских меотов — земледелие (пшеница, ячмень и просо). Также большое значение имело скотоводство — разводили крупный и мелкий рогатый скот, свиней и лошадей. Меоты знали ремесло, металлургию, их керамика пользовалась спросом у соседних оседлых и кочевых племён. Находясь на торговых путях из античного мира к скифо-сарматам, меоты охотно покупали и перепродавали античные товары.

Фото мастерской "Молот". Модель: Юлия Ермакова Фото: Евгений Героян

Исаврийские войны. II. «Пустые надежды»

После победоносного похода проконсула Публия Сервилия Ватии (78 - 74 г.г. до н.э.) скалистые горы Исаврии вошли в состав римской провинции Киликия. Новая провинция в далеких восточных землях стала крайне проблемным регионом: теперь она охватывала несколько разнородных областей с разным этническим составом и экономическим устройством. Почти все малоазийское побережье Средиземного моря было объединено в ней: Ликаония, Писидия, Памфилия, часть Фригии, и, собственно, сама Киликия ( состоящая из двух частей - гористой Киликии Трахеотиды и равнинной Киликии Педиады). Здесь были и развитые торговые города, и ремесленные центры и горные племена, жившие первобытно общинным строем. Разница уровня благосостояния отдельных частей региона неизбежно порождала массу неприятностей, значительная часть которых была делом рук исавров.

Эдикт Каракаллы в 212 году даровал римское гражданство всем народам, проживавшим на землях, подчиненных римскому императору. К их числу относились и исавры.

«Император Цезарь Марк Аврелий Север Антонин Август говорит: (теперь же…) следует отсрочить всякие жалобы, устные и письменные, чтобы я поблагодарил бессмертных богов, что они этой победой… меня сохранили невредимым. Я полагаю, что я лучшим и наиболее благочестивым образом удовлетворю величие богов, если я всех чужестранцев, когда бы они не вошли в круг моих подданных, приобщу к почитанию наших богов. Итак, я дарую всем чужестранцам во всей вселенной римское право гражданства, за исключением тех, кто происходит от сдавшихся. При этом я сохраняю все государственно-правовые различия существующих общин»

Дион Кассий, «Римская история», книга LXXVIII, глава 9.

Таким образом воинственные народы, включенные в состав Империи, постепенно становились важным источником пополнения армии. Теперь и исавры встали под значки римских легионов. Тяжелая жизнь в горах и врожденная воинственность обеспечивали стойкость, решительность и высокие боевые качества, что делало исаврийских новобранцев весьма предпочтительными, однако, это же служило источником проблем для соседних с Исаврией областей.

Римляне старались найти оптимальный способ административного устройства неспокойной провинции Киликия, поэтому она неоднократно делилась, пока, наконец, по реформе императора Диоклетиана (284-305 г.г.) не была окончательно разделена на три части. Западные высокогорные территории стали провинцией Исаврия с центром в прибрежном городе Селевкия (сегодня это турецкий город Силифке). Восточная равнинная часть была разделена на две провинции: Киликия Прима с центром в Тарсе и Киликия Секунда с центром в Аназарбусе.

Римский мост через р. Каликадн в Селевкии, построенный в 77-78 г.г. Во время ремонта в 1870 году была обнаружена надпись, гласившая, что мост был заложен наместником Киликии Октавиусом Мемором в честь императораВеспасиана и его сыновей Тита и Домициана.

Провинция Исаврия имела особый статус. Это была настоящая "горячая точка". Диоклетиан четко развел полномочия новой имперской администрации: теперь главы провинций имели только гражданскую власть. Для Исаврии такое устройство не подходило, поэтому чтобы хоть как-то обеспечить её охрану, была создана должность комита Исаврии (comes per Isauriam), в руках которого была и гражданская власть и военная. В его распоряжение были переданы легионы, расквартированными в Селевкии. Такое устройство в некоторой степени обеспечивало порядок, однако, комиты находились в благоустроенной Селевкии и не выказывали большой охоты появляться в диких горах Тавра, так что, фактически, исавры были предоставлены сами себе.

Страничка комита Исаврии в Notitia Dignitatum ("Список должностей" — документ Римской империи (конца IV -начала V веков), содержащий несколько тысяч должностей Западной и Восточной Империи, начиная от дворцовых и заканчивая провинциальными.

Общественное устройство исавров было похожим на военную демократию варварских племен севера. Поэтому их поведение в целом напоминает франков, алеманов, готов и прочих германцев, проживавших в Европе у римского лимеса (от латинского limes — «дорога», «граничная тропа», позже просто «граница»): подросшее молодое поколение бедных горных деревень отправлялось в грабительские походы в соседние провинции, в надежде обогатиться разбоем и так начать взрослую, самостоятельную жизнь. Неожиданные исаврийские набеги продолжались все время. Правительство, зная об этой славной традиции гордого горного народа, разместило в соседних провинциях усиленные военные подразделения. Как правило, их сил хватало лишь на то, чтобы защитить место своей дислокации, в то время, как незащищенные поселения систематически подвергались разграблению. Общий ущерб от набегов не был большим, поэтому правительство не рисковало начинать полноценную военную операцию. Во-первых, продвижение войск в горах - сложное дело, в то время, как исавры превосходно знали свою местность. В этом смысле преимущество было на их стороне. Во-вторых, римские границы всегда находились под угрозой вторжения, поэтому отводить с них военные контингенты было опасно. Несмотря на все сложности, Исаврия оставалась римской провинцией, платила налоги и поставляла новобранцев для армии. По некоторым сведениям, в 270-х годах император Проб набрал в горах три легиона, получивших наименование "исаврийские". Именно они и были переданы в ведение комита Исаврии.

Одно из немногих упоминаний о исаврах в IV веке находится в произведении крупнейшего римского историка 4 века Аммиана Марцеллина "Res gestae" ("Деяния"). И если о том, что происходило в римо-исаврийских отношениях прежнего времени, мы можем только гадать, благодаря ему сегодня мы имеем возможность продолжить рассказ о исаврийских войнах 4 века.

В 350 году на западе Империи началось восстание военачальника Магна Магненция. Ему удалось убить младшего сына Константина Великого по имени Констант, правившего западом, и захватить власть. Брат убитого, Констанций II, император востока, выступил в поход. Полевая армия восточного двора отправилась вместе с ним. На время своего отсутствия император поручил управление своему двоюродному брату Флавию Клавдию Галлу, наделив его титулом цезаря, и отбыл на запад. Началась трехлетняя гражданская война, в ходе которой состоялось самая кровавая битва 4 века: за один день на поле боя у паннонского города Мурса (сегодня Осиек, Венгрия) погибли более 50 000 римских воинов. В той войне Констанций одержал победу и восстановил законную власть на западе страны. Однако, огромные потери личного состава ослабили римскую армию и систему обороны. Последующие годы ознаменовались тяжелой войной с алеманнами и франками, вторгшимися в Галлию, поэтому Констанций был вынужден остаться на западе.

В год окончания гражданской войны (353) началось восстание исавров. Это не был обычный набег: опьяненные безнаказанностью, горцы перешли к настоящей войне. Вероятно, они рассчитывали на то, что пока римляне убивают друг друга на западе, можно будет беспрепятственно ограбить всю округу. Непосредственным поводом для выступления послужило весьма примечательное событие. Во время последнего набега на провинцию Ликаония исавры не рассчитали свои силы и в столкновении с местными войсками понесли потери, а несколько их бойцов попали в плен. Пленные были доставлены в Иконий, главный город Ликаонии, и там казнены весьма своеобразным способом.

"Мятежный дух возрастал в их буйных движениях уже давно; но, как они заявляли, их поднял взрыв негодования в ответ на то, что несколько их земляков, взятых в плен, были вопреки обычаю брошены в амфитеатр на съедение диким зверям в писидийском городе Иконии"

Так рассказывает об этом Аммиан Марцеллин. Вскоре известие о казни разбойников достигло склонов Тавра, на которых жили исавры, и подняло волну негодования. Можно представить, под какими лозунгами начиналось восстание. Наверняка среди них были призывы возродить "великую Исаврию" и сбросить иго проклятых римлян, столь подло погубивших достойных людей! Со всех гор собрались вооруженные люди, составили отряды и оправились в поход. Казалось бы, первый удар возмущенных и горящих жаждой мести горцев должен был прийтись по Иконию. Ведь именно там погибли их соотечественники. Но нет! Гордый горный народ отправился в противоположном направлении - к приморским местностям, что ярко свидетельствует об их мотивации: желание быстро разбогатеть за чужой счет и обеспечить себе несколько лет безбедной жизни было сильнее чувства мести и "праведного гнева". Там они принялись грабить проходившие мимо и, тем более, пристававшие к берегу торговые суда. Снова дадим слово Аммиану Марцеллину:

Когда же они замечали, что команды судов объяты сном у якорных канатов, то подползали на четвереньках, осторожно шагая, влезали в лодки и неожиданно появлялись на кораблях. Корысть разжигала их свирепость: они не щадили даже сдававшихся и, перебив всех до одного человека, грабили дорогие товары, как ничего не стоящие предметы, не встречая никакого сопротивления.

Аммиан Марцеллин, Res Gestae. Книга XIV (годы 353-354), 2 глава.

Когда на берегу обнаружились трупы моряков, морские торговцы стали избегать этого места, проходя южнее, вдоль берега Кипра. Вскоре исавры поняли, что ждать с моря больше нечего, покинули берег и тронулись на север, в Ликаонию. Прибыв на место, горцы продолжили свое дело, устраивая засады на дорогах. В их руки попадали как гражданские, так и небольшие военные отряды. Чтобы прекратить преступную деятельность южных соседей, римские гарнизоны выступили из соседних городов и на равнинной местности нанесли чувствительный удар по исаврам, после чего они при появлении римлян стали отступать в горы. Попытка преследовать разбойников стоила римлянам многих жизней: в горной войне им не было равных.

Когда же удавалось захватить их на равнине, что случалось довольно часто, то их избивали, как скотину, не давая времени поднять руку и замахнуться дротиком, которых они носят по два – по три.

Такая тактика дала превосходный результат: в предгорьях было немного поселений, а выходить на равнину исавры опасались. Посовещавшись, они решили оставить Ликаонию и отправиться на юго-запад, в Памфилию. Это была богатая сельскохозяйственная провинция, настоящий лакомый кусочек, что видно из ее названия: Παμφυλία происходит - от греческих слов πᾶς (в сложных словах παν- или παμ) - "всякий, весь, все" и φίλος - "любимый, милый, дорогой". Памфилии давно не касались войны, ее богатства десятилетиями скапливались и привлекали жадные взоры разбойников. Таким образом, "всеми любимая" провинция стала очередной жертвой горцев. Исавры пересекли горы и вышли к верховьям реки Мелан, пограничной между Исаврией и Памфилией. Стремительная горная река остановила их продвижение. Пока горцы искали место для переправы, им на встречу выступили легионы, расквартированные в приморском городе Сида.

Построившись в боевой порядок на берегу реки и готовясь к битве лицом к лицу, солдаты прикрылись сдвинутыми один к другому щитами. Без труда наши перебили и тех, которые, надеясь на свое уменье плавать или пользуясь выдолбленными стволами деревьев, пытались незаметно переправиться через реку.

Памфилия была спасена: горцы понесли потери на границе и ушли назад. У города Ларанда отряды горцев отдохнули от утомительных переходов, залечили раны и стали ждать подкрепления. По счастливой случайности неподалеку оказался отряд римской конницы. Всадники атаковали пеших исавров и заставили их искать укрытия в ущельях родных гор.

Начавшаяся война не задалась: исавры теряли воинов, но не могли сделать ничего существенного. Тем не менее, гордый горный народ не сдался. По склонам Тавра прошел новый призыв, на который откликнулась молодежь, оставшаяся в селениях. К сожалению, нам не известно, какова была численность войска горцев, но по косвенным признакам можно сделать вывод о том, что это было внушительное число, во всяком случае не меньше 6 000. Собравшись вместе, в скором времени они начали ощущать нехватку продовольствия. Эта проблема казалась легко разрешимой: все знали, что на юге Исаврии у самого моря лежит город Палея, в котором располагались склады провианта для легионов, стоявших в Селевкии.

Где-то на этих скалах стоял город Палея, стены которого в сочетании с особенностями местности делали его неприступным.

Горцы подошли к городу и остановились у стен Палеи. Три дня они предпринимали попытки проникнуть в город, но все их усилия были напрасны. Продовольствия по-прежнему не хватало, к тому же к ним подошли новые отряды воинов, жаждущих славы и богатств. Взвесив свои шансы, исавры решились идти на Селевкию - главный город провинции, лежавший в 20 километрах к северо-востоку. В его казармах и были расквартированы те самые три легиона лимитанов (Legio I Isaura Sagittaria, Legio II Isaura и Legio III Isaura) под командованием комита Исаврии Кастрикия.

Legio I Isaura Sagittaria - Первый Исаврийский Стрелковый легион. Рисунок на щитах приведен в Notitia Dignitatum.

Легионы вышли из города, когда исавры переправились через р. Каликадн, и встретили противника у ворот города, готовые к бою, но Кастрикий предпочел отвести своих людей под защиту стен, чтобы не подвергать их напрасному риску. Воины заняли позиции на стенах, приготовив метательные орудия к бою.

Тем временем горцы заметили грузовые суда, подвозившие припасы в город и завладели ими. Насытившись после доброй недели полуголодного марша по горным тропам, исавры перекрыли все пути сообщения и осадили Селевкию, рассчитывая, что голод принесет им победу.

Вскоре об этом стало известно в Антиохии, резиденции цезаря Галла. Цезарь отправил на выручку осажденному городу комита Востока Небридия, который стянул все возможные силы и поспешил к Селевкии. Узнав об этом, исавры сняли осаду и вернулись назад, рассеявшись по горным селениям. Так закончилась исаврийская война 353 года. Воины Империи сумели отразить атаки горцев на всех направлениях и тем самым спасли восточные провинции.

В 359 году, через 6 лет после безуспешной осады Селевкии, горцы решили попытать счастья еще раз.

"Исавры ...мало-помалу оправились и, как змеи, выползающие весной из своих нор, спустились со своих крутых и недоступных горных высот. Соединившись в сильные шайки, они стали тревожить соседнее население грабежами и разбоями. Наши сторожевые военные посты они при этом обходили, умея, как горцы, легко рассыпаться по скалам и зарослям".

В то время комитом Исаврии был назначен Лаврикий, человек невероятного мужества. Он получил задание успокоить горцев любой ценой, но не стал поднимать подчиненные ему легионы или вызывать подкрепления, а с небольшим отрядом личной охраны вышел навстречу исаврийским отрядам и вступил в переговоры. Он обрисовал ситуацию в столь черных тонах, что исавры предпочли вернуться домой. Его угрозы показались убедительными и прочим отрядам горцев, с которыми встретился Лаврикий. Восстание погасло, не успев разгореться. Исавры пропитались уважением к новому комиту. И не даром: помимо личной храбрости, Лаврикий обладал незаурядным административным талантом. За годы его длительного правления в столь неспокойном регионе не произошло никаких экстраординарных событий.

Исаврийская война 353 года. Черные стрелки - действия исавров, синие - контратаки римских войск. Желтым подчеркнуты Антиохия - главный город префектуры Восток, и Эфес - центр диоцеза Азиана.

После правления Лаврикия прошло несколько лет и вот, в 367 году исаврийские отряды снова пересекли границы провинций Памфилия и Киликия Прима и приступили к немедленному перераспределению движимого имущества римских граждан. Памфилия наряду с 10 другими провинциями входила в диоцез Азиана (административный округ). Диоцезами управляли чиновники в должности викария (vicarius — «заместитель», «наместник»). Викарием Азианы был Музоний, человек хорошо образованный и ответственный, но не имевший военного опыта. Он с возмущением следил за тем, как в одной из подчиненных ему провинций происходят грабежи и убийства, но, не имея военной власти, не мог заставить войска выйти из укреплений и дать отпор разбойникам. Недавнее восстание узурпатора Прокопия (365-366 г.г. н.э.) тяжело сказалось на восточных провинциях: дисциплина упала во многих армейских подразделениях.

Наконец, терпение Музония закончилось: он обратился к городской полиции Эфеса (центр диоцеза) с призывом встать на защиту Памфилии. В прошлом Музоний был преподавателем риторики в Афинах, теперь это ему очень помогло: часть сотрудников полиции присоединилась к нему. Его отряд был не большим и плохо вооруженным, однако, совесть не позволяла викарию сидеть на месте. Отряд Музония выступил на восток и вскоре встретился с первой шайкой исавров, которые ложным отступлением заманили римлян в ловушку и перебили.

Общественный резонанс был невероятным: из-за бездействия военных погиб высокопоставленный чиновник! Пристыженные легионы выступили, наконец, из укрепленных гарнизонов и, громя разрозненные отряды исавров, погнали их назад в горы. Римляне достигли склонов Тавра, но не остановились на этом и продолжили преследование разбойников. Исавры рассчитывали спрятаться в горных ущельях и переждать опасность, но римляне не отступали. Осада ущелий длилась довольно долго. Не имея пропитания, голодающие исавры решили сдаться. Римляне потребовали выдать заложников для обеспечения мира. После этого - третьего по счету - неудачного восстания исавры надолго оставили соседние провинции в покое. Обескровленная провинция нуждалась в покое и до конца IV века горцы жили мирно.

ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ "СВИТОК КЛИО"

Иллюстрации из старинных фолиантов 2

Три короля в постели. "Зальцбургский Миссал", Регенсбург, ок. 1478–1489 гг. Мюнхен, Баварская государственная библиотека.

"Вавилонская блудница". Апокалипсис. Аббатство Сен-Аман, IX век. Валансьен, Франция, Городская библиотека, рукопись 99.

"Странствия человеческой жизни" Гийома де Дегильвиля, Париж или Тур, около 1475 г. Женева, Женевская библиотека, манускрипт 181.

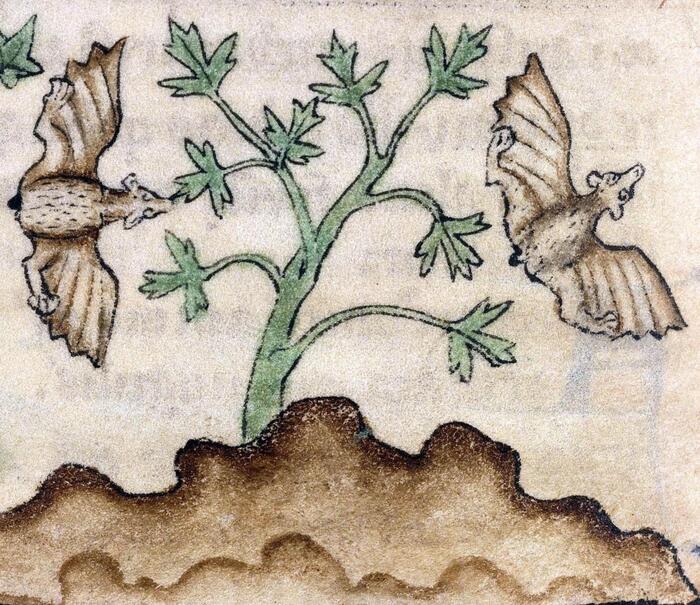

Звери на дереве. Сон Навуходоносора, Книга Даниила 4. "Зеркало человеческого спасения", Франция, 1470-1480 гг. Марсель, Муниципальная библиотека, рукопись 89.

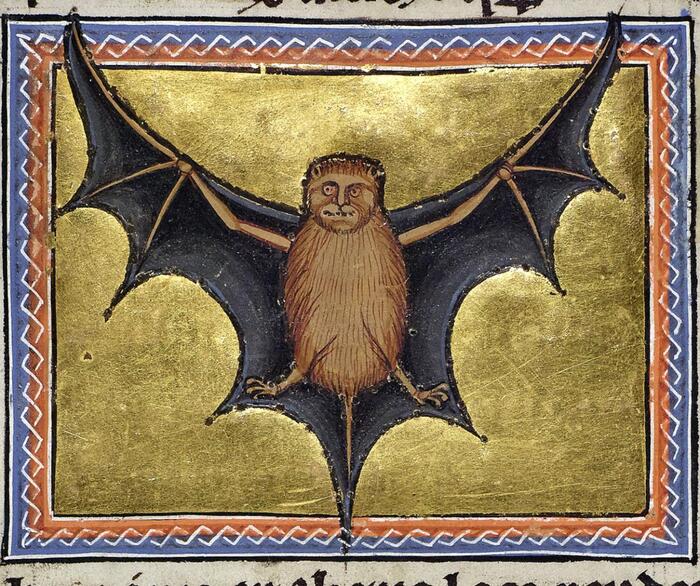

Летучие мыши. "De Natura animalium" (О природе животных), Камбре, ок. 1270 г. Дуэ, Франция, Муниципальная библиотека, рукопись 711.

Мученичество святой Агаты. "Книга с картинками мадам Мари", Эно или Брабант, ок. 1280-1290 гг. Национальная библиотека Франции.

Амфивена или амфисбена — двуглавая змея. "De Natura animalium" (О природе животных), Камбре, ок. 1270 г. Дуэ, Франция, Муниципальная библиотека, рукопись 711.

Прелюбодеяние. "Всё хорошее" — энциклопедия XIV века Джеймса ле Палмера, Лондон, ок. 1360-1375 гг. Британская библиотека, отдел королевской коллекции рукописей.

"Абердинский бестиарий", Англия, ок. 1200 г. Библиотека Абердинского университета (Шотландия), рукопись 24.

Смерть короля Артура. Джованни Боккаччо, "О судьбах знаменитых людей" (французский перевод), Брюгге, ок. 1479-1480 гг. Британская библиотека, королевская коллекция рукописей.

Созвездие Кита. "Sufi Latinus", латинский перевод "Китаб аль-кавакиб аль-табита", Абд ар-Рахмана аль-Суфи, Болонья 1250-1251 гг. Национальная библиотека Франции, Арсенал.

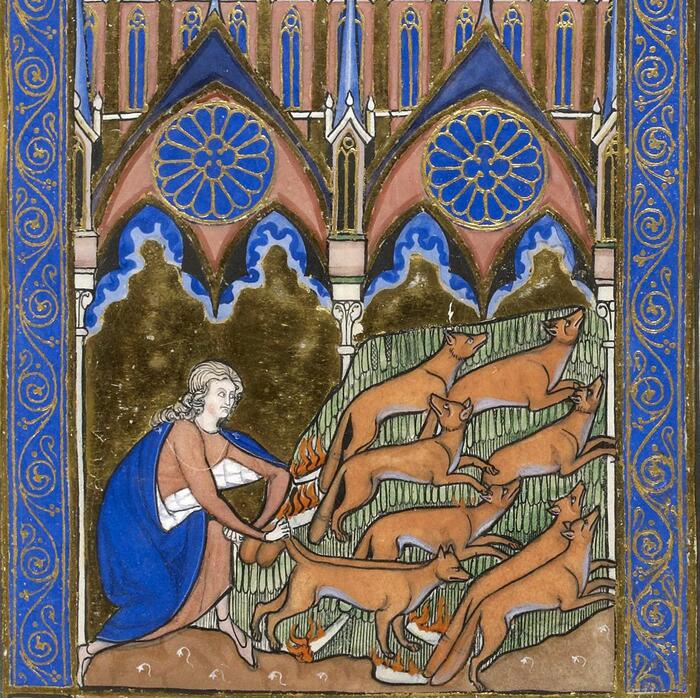

Самсон и огненные лисицы (Судьи 154). "Псалтырь Людовика Святого", Париж , ок. 1270 г. Национальная библиотека Франции, латинский отдел.

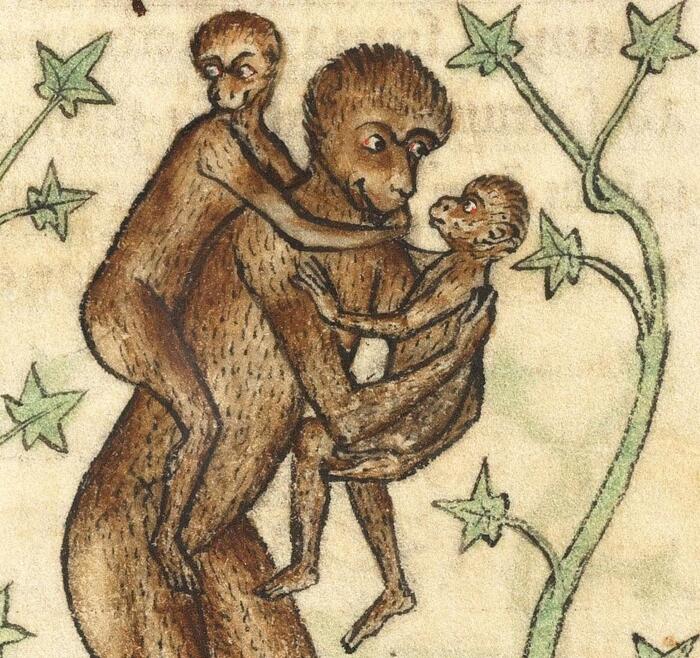

Обезьяны. "De Natura animalium" (О природе животных), Камбре, около 1270 г. Дуэ, Франция, Муниципальная библиотека.

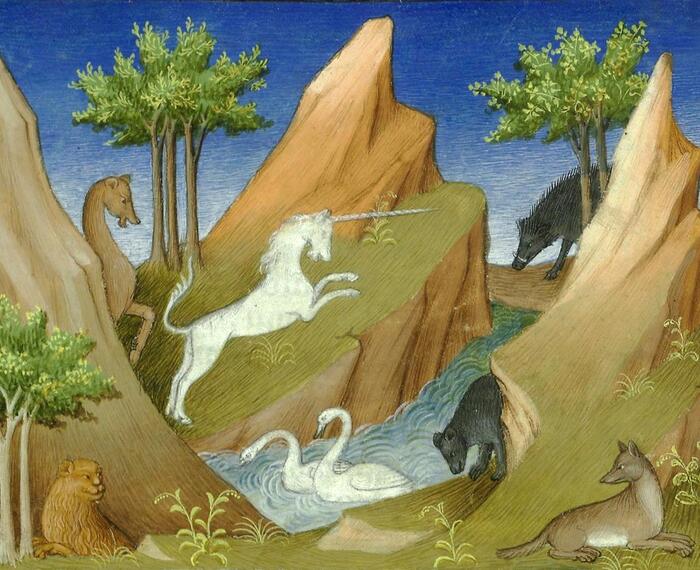

Дикая природа Малабара. Сборник путевых заметок, включающий Марко Поло, Джона Мандевиля, Одорика из Порденоне, Рикольдо да Монте ди Кроче и других, Париж, 1410–1412 гг. Национальная библиотека Франции.

Псалтырь и часослов, Авиньон, около 1330–1340 гг. Авиньон, Франция, Муниципальная библиотека, рукопись 121.

Змееед. Беат из Льебаны, "Толкование на Апокалипсис" (Беатус Сен-Севера), аббатство Сен-Север, герцогство Гасконь, до 1072 года. Национальная библиотека Франции, латинский отдел.

Лиса , притворяющаяся мёртвой. Бестиарий, рукопись Людвига XV, Теруанн, ок. 1270 г. Лос-Анджелес, Музей Гетти.

Нападение ядовитых саламандр. Бестиарий, Англия, около 1200 г. Библиотека Абердинского университета (Шотландия), рукопись 24.

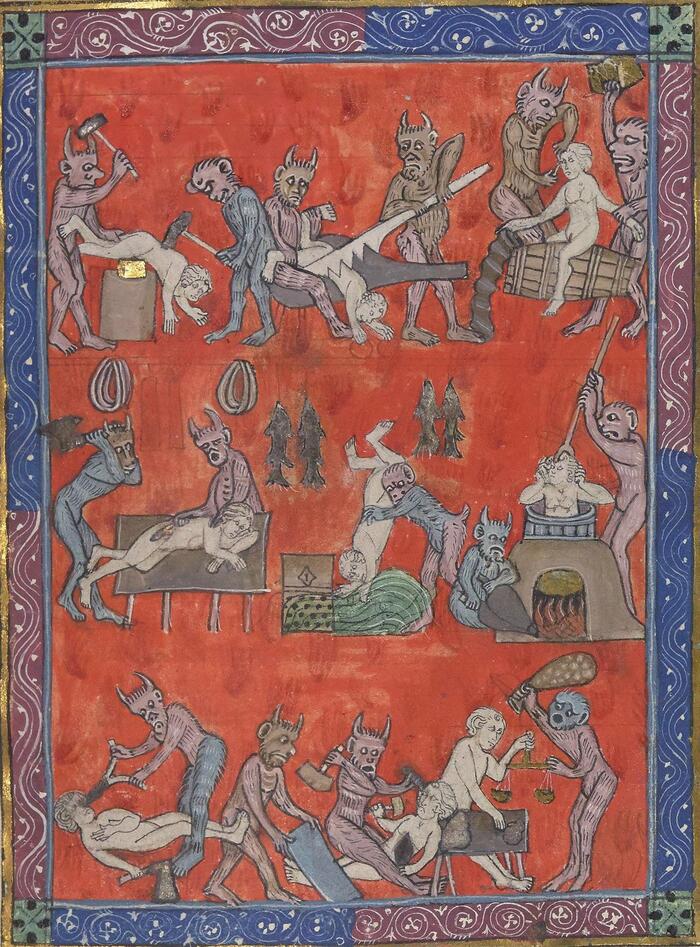

"Апокалипсис", Фландрия ок. 1313 г. Национальная библиотека Франции, отдел французских рукописей, № 13096.

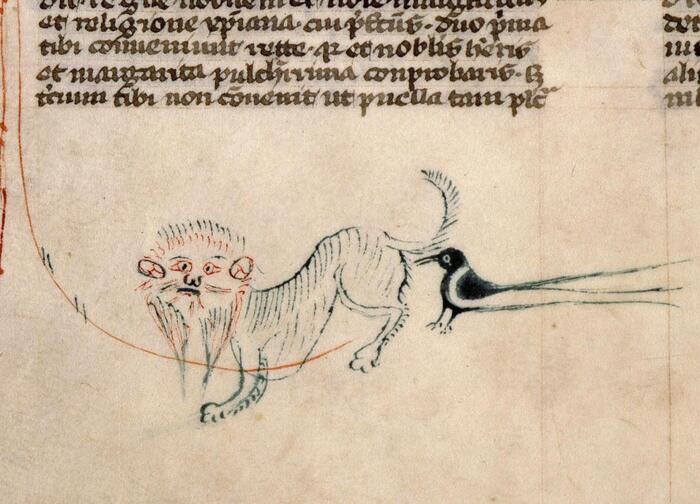

Сорока, осматривающая кошачью задницу. Иаков Ворагинский, "Золотая легенда", Франция, XIV век. Анжер, Муниципальная библиотека, рукопись 808.

Часослов, Брюгге или Гент, XV век. Библиотека редких книг и рукописей Бейнеке Йельского университета, рукопись 287.

5 сентября 1786 года родился Сергей Уваров

Автор триады «Самодержавие, православие, народность»

В Москве родился Сергей Уваров — министр народного просвещения. Монархист и создатель идеологии официальной народности.

Дано ли нам посреди бури, волнующей Европу, посреди быстрого падения всех подпор Гражданского общества, посреди печальных явлений, окружающих нас со всех сторон, укрепить слабыми руками любезное Отечество на верном якоре, на твердых основаниях спасительного начала?

Родом из дворян. Получил домашнее образование. Одним из его учителей был бежавший от французской революции ученый аббат Мангень, противник республики.

Позже изучал историю античности и древние языки, слушал лекции в Геттингенском университете в Германии.

В 1801, в 15, пришел в Коллегию иностранных дел. С 20 служил дипломатом в посольствах в Вене и Париже.

В 25, после женитьбы на дочери графа и министра народного просвещения Алексея Разумовского, оставил дипломатическую службу и трудился в ведомстве своего тестя.

Начал реформы еще в должности попечителя Санкт-Петербургского учебного округа: по его инициативе в гимназиях усилили преподавание древних языков и ввели Закон Божий.

Издал несколько сочинений по античной культуре. Был знаком с Гёте и Гумбольдтом. Возглавлял Императорскую Академию наук, Департамент мануфактур и внутренней торговли, был управляющим Государственными заемными и коммерческими банками.

В 1826, в 40, стал сенатором, участвовал в разработке Цензурного устава. В 1833 был назначен министром народного просвещения и главным цензором. Первым делом направил Николаю I записку с идеями по улучшению работы ведомства.

Народное воспитание должно совершаться в соединенном духе Православия, Самодержавия и Народности

Эти «начала» стали воплощением русской монархической доктрины и противопоставлялись девизу французской революции: «Свобода, равенство, братство». Народность при этом понималась как необходимость придерживаться собственных традиций и отвергать иностранное влияние. Свобода мысли и личности расценивались как «вольнодумство» и «смутьянство».

Оставался в должности министра 16 лет.

Посреди всеобщего падения религиозных и гражданских учреждений в Европе, невзирая на повсеместное распространение разрушительных начал, Россия к счастию сохранила доселе теплую веру к некоторым религиозным, моральным, и политическим понятиям, ей исключительно принадлежащим. В священных остатках ее народности находится залог будущего ее жребия. Правительству и в особенности Высочайше вверенному мне министерству, принадлежит собрать их в одно целое и связать ими якорь нашего спасения

Усилил контроль над университетами и гимназиями.

Чья рука и сильная и опытная, может удержать стремление умов в границах порядка и тишины и откинуть все, что могло бы нарушить общее устройство?

Вместе с тем заложил основы реального образования в России и отправлял ученых за границу.

В 1846, в 60, получил потомственный титул графа.

Во время европейских революций 1848-1849 годов (так называемой «Весны народов») инициировал публикацию статьи в защиту университетов, которая крайне не понравилась Николаю I:

Должно повиноваться, а рассуждения свои держать про себя

После этого ушел в отставку.

Умер в Москве в 1855 — через полгода после того, как к власти пришел реформатор Александр II.

Миллионы для забвения

Во сколько обошлось одиночество Александра Сибирякова

5 сентября во всем мире отмечается международный день благотворительности, учрежденный 13 лет назад в память о Матери Терезе. Но, разумеется, у каждой страны есть свои знаковые фигуры, ставшие своего рода символами благотворительности и самоотверженного служения людям. Всюду их помнят и знают. Вернее, почти всюду.

2 ноября 1933 года в одном из самых богатых городов Европы, французской Ницце, на 85-м году жизни в полной безвестности умер человек, чьи имя и фамилия буквально накануне упоминались в заголовках на первых страницах газет — в Советской России и по всему миру. Этот момент попал даже в роман Каверина «Два капитана»: «...не слушая, что говорит мне изумленный инструктор, я еще раз взглянул на эту страницу — мне хотелось прочесть ее одним взглядом. «Великий Северный путь открыт» — название одной статьи! «Сибиряков» в Беринговом проливе» — название другой!».

Да, человек, в чью честь был назван прошедший в одну навигацию по Севморпути ледокольный пароход «Александр Сибиряков», умирал в это время в дешевой французской больнице, в бедности и забвении, хотя был когда-то одним из богатейших людей России. На его похороны пришли лишь четверо: француженка (хозяйка недорогой гостиницы, где он прожил последние годы), двое шведских дипломатов и журналист. Других иностранцев Сибиряков не интересовал (им, очевидно, просто в голову не приходило сопоставить его фамилию с названием героического советского корабля), а для всех русских и жителей СССР он был давно мертв, ведь энциклопедии и словари указывали, что Александр Сибиряков умер еще в 1893 году. Это была то ли неудачная шутка завистников, то ли просто ошибка, которая повторялась повсюду (ее исправили только в XXI веке), и о которой сам Сибиряков, может, даже не знал, поскольку начиная с 90-х годов XIX века редко бывал в России. Потому и назвали в его честь еще до революции, в 1916 году, ледокольный корабль (мы еще расскажем о нем). И, возможно, по той же причине большевики не удосужились переименовать судно, названное в честь классового врага, купца-миллионера. Никто ведь не знал, что он еще жив. И никто не узнал о его настоящей смерти.

Корреспондент газеты «Свенска Дагбладет» писал в номере от 8 ноября 1933 года:

«Это были странные похороны. Когда пришедшие подошли к небольшой белой часовне на русском кладбище, расположенном на красивом пригорке за Ниццой, они посмотрели друг на друга — никого, кроме них четверых, на похоронах не было. Присутствовали — шведский консул в Ницце Баргтрен, директор бюро путешествий «Нордиск Вояж» Перссон, хозяйка гостиницы, где жил умерший, и ваш покорный слуга, корреспондент газеты «Свенска Дагбладет». Они молча стояли под ослепительным солнцем и ждали. Но в конце концов поняли, что ни один из 50 000 соотечественников усопшего на Ривьере не пожелал обеспокоить себя появлением на похоронах. Шестеро пожилых мужчин в серых блузах подняли некрашеный гроб и понесли вверх по склону. Пожилой русский священник расстелил над гробом потрепанное покрывало с желто-голубой вышивкой, шведский консул положил в изголовье венок с желто-голубой лентой. Священник, улыбаясь, поблагодарил четверых пришедших на похороны. Хозяйка гостиницы со слезами на глазах спросила, что же пожилой русский господин сделал плохого, раз соотечественники его забыли. Консул ответил, что он ничего плохого не сделал. Но с годами он стал одиноким и бедным, а был одним из самых богатых людей в своей стране...».

Так окончилась жизнь одного из самых известных сибирских благотворителей, последнего из рода купцов Сибиряковых.

Золотая семья

Этот род вообще был одной из самых знаменитых династий предпринимателей в истории Сибири, он копил (и порой щедро раздавал) свои богатства на протяжении шести поколений. Первым в этой семье упоминается крестьянин Архангельской губернии Афанасий Сибиряков, который в первой четверти XVIII века с сыновьями переселился в Иркутск. Вероятно, его родители или деды тоже бывали в Сибири (отсюда и фамилия), но Афанасий перебрался туда насовсем, и начал очень успешный бизнес сразу по нескольким фронтам: торговлей, рыболовством и судоходством на Байкале. Его старший сын Михаил и вовсе стал миллионером (что по тем временам было очень серьезно — миллион значил примерно как сейчас миллиард). Он начал интенсивно добывать серебро на знаменитых Нерченских приисках, и даже построил там сереброплавильный завод.

За такие успехи Михаил был возведен в дворянское звание — и полностью разорен в процессе конкуренции с государством (вернее, с Императорским кабинетским горным ведомством, имевшим льготы), которое в итоге прибрало прииски и завод себе. Тем не менее, Михаил часть миллиона все-таки спас: во время очередной деловой поездки в Петербург он нашел архитектора Кваренги, и по его проекту в Иркутске построили дом (почти дворец) купца Сибирякова. Это здание стоит там до сих пор.

Его младший брат, Алексей Сибиряков, продолжал дело отца, развивая рыболовство и судоходство на Байкале. Он уже был человеком образованным, собирал книги и штудировал учебники по праву, а потому неудивительно, что иркутяне избрали его депутатом в Уложенную комиссию, где он курировал «почты и гостиницы». То есть, как теперь говорят, занимался общественно-полезной деятельностью. Эта деятельность в третьем поколении купцов Сибиряковых превратилась почти в политическую борьбу, когда Михаил Сибиряков возглавил протесты иркутских купцов против деспотичного губернатора Трескина, назначенного, дабы «навести порядок». Но купцы эту борьбу проиграли, а сам Сибиряков был сослан в Нерчинск, где вскоре умер. Однако на этом род не угас, и капитал его не уменьшился. Напротив, его приумножил предприимчивый Ксенофонт Сибиряков, которого даже избрали городским головой. А его племянника, опять Михаила Сибирякова, сделали потомственным почетным гражданином Иркутска — и было за что. Он уже владел золотыми приисками в Ленской тайге, плюс Вознесенским и Александро-Невским винокуренными заводами. А что может быть почетней на Руси, чем производство алкоголя? Казалось бы, сиди ровно и наслаждайся почетом.

Но как раз именно Михаил первым в династии (в середине XIX века) начал вкладывать средства в благотворительность, образование и культуру — например, вместе с другими купцами профинансировал возведение городского театра и целиком оплатил строительство богадельни для престарелых. Все его дети также стали меценатами и благотворителями, причем в куда больших масштабах. Иннокентий Сибиряков финансировал экспедиции для исследования Китая, Тибета и Сибири, издавал книги по сибирской истории, и поддерживал образование — способствовал открытию музеев, школ и библиотек во многих городах. Позднее он отправился на Афон и принял монашескую схиму. Его сестра Анна Михайловна помогала голодающим (только во время голода в Тобольской губернии 1890—1891 годов она истратила более миллиона рублей).

Еще один сын Михаила, золотопромышленник Константин Сибиряков, талантливый скульптор, увлекавшийся идеями Толстого, строил школы, народные училища, и, как Левин в «Анне Карениной», «образцовые» хозяйства. Выписывал из-за границы дорогущую сельхозтехнику, высчитывал севообороты… Потом, правда, все это разрушилось и заржавело.

Все они не дожили до революции (хотя точная дата смерти Константина неизвестна, вероятно он умер после 1908 года в Грузии, где под Батумом у него были свои виноградники). А пережил всех Александр Сибиряков, старший сын Михаила, последний (и самый знаменитый) благотворитель в семье. О том, что он сделал для России и Сибири, следует рассказать чуть подробнее. И о его жизни — вернее, о первой ее половине. Потому что о второй мы не знаем почти ничего.

Сибиряковский тракт

Итак, он родился 8 октября 1849 года в Иркутске, и был, как уже говорилось, старшим сыном в семье богатейшего иркутского горожанина, Михаила Сибирякова. А поскольку тот полагал, что главным капиталом для человека является образование, то на обучение сына не скупился. Александр закончил иркутскую гимназию, затем политехникум в Швейцарии, и продолжал учебу в Германии, Франции, Швеции. Как раз в Швеции и определилась область его будущих интересов. В 25 лет он познакомился там с известным геологом и полярником Нильсом Норденшельдом, которого интересовало исследование Северного морского пути.

Ох уж этот Северный путь! На него многие столетия с интересом смотрели шведы, русские, англичане, норвежцы, американцы. Возможность вести торговлю через ледовитые моря между Европой, Америкой и Японией, экономя сотни дней и тысячи миль пути — разве это не мечта? А для предпринимателей из Иркутска этот путь вообще мог работать «в обе стороны», он как бы «подключал» их через сибирские реки к «большому миру», поэтому немудрено, что Александр Сибиряков загорелся этой идеей, и начал финансировать полярные исследования. Он мечтал связать единой транспортной сетью Западную и Восточную Сибирь, Якутию, Дальний Восток, Камчатку с помощью великих российских рек: Оби, Иртыша, Печоры, Енисея, Ангары, Лены, Амура — и для этого позднее основал «Ангарское пароходство» и Амурское общество пароходства и торговли.

Норденшельд в своей книге писал, что юный Сибиряков был готов помочь ему не только деньгами (что, конечно, было важно), но и информацией о Сибири и северных морях, которую он собирал, изучая историю плаваний в Арктике за многие годы. Деньги же появились после смерти отца, в 1874 году, когда Александр вступил в управление золотыми приисками. Капитал, доставшийся ему по наследству, достигал 900 тысяч золотых рублей. И уже спустя год удалось организовать первую экспедицию: Норденшельд на шхуне «Превен» совершил плавание из Норвегии на Енисей. То есть, это была «половинка» Севморпути, позволявшая Сибири торговать с Европой. Но таким маршрутом плавали уже очень многие, куда труднее было дойти до Берингова пролива, за которым открывались Америка и Япония. И в 1878 году Александр предложил Норденшельду сделать такую попытку. Экспедиция на пароходе «Вега» стартовала, и… Исчезла на два года.

Никаких радиопередатчиков тогда, разумеется, не было, потому о судьбе Норденшельда приходилось только гадать. Но Александр не мог сидеть сложа руки — и спустя год отрядил на поиски пропавшей экспедиции специально приобретенный в Швеции пароход, который (вероятно, веря в магию имен) назвал «Норденшельд». Магия не сработала — корабль очень скоро потерпел крушение, и его команде едва удалось спастись. Тогда Сибиряков сам вышел на пароходе «Оскар Диксон» к устью Енисея, рассчитывая там встретить «Вегу» (или хоть какие-то вести о ней), однако и тут не повезло: судно почти тотчас попало в ледяной плен. Команда приготовилась к зимовке, но Александр с несколькими спутниками решился покинуть корабль. Хотя у него не было никакого арктического опыта, спустя неделю или две он успешно добрался до Салехарда — и там наконец узнал, что «Вега» сумела завершить свое путешествие, пройдя Северным морским путем. Пусть с длительной зимовкой, но все-таки смогла!

Эта, в сущности, ненужная спасательная экспедиция стала «боевым крещением» для Александра, который большую часть сознательной жизни провел за границей, и имел о Сибири скорее умозрительное представление. Теперь он полюбил ее по-настоящему, и целиком отдался страсти исследователя. Он финансировал экспедиции одну за другой, причем любые — шведские, норвежские, немецкие, и, конечно, отечественные, российские. В 1879—1880 годах он дал средства на экспедицию Александра Григорьева (для исследований в Северном Ледовитом океане), выделил деньги на изучение низовьев Оби и Енисея, а в Академии наук назначил премии за лучшие работы по географии Сибири. В некоторых экспедициях он принимал участие и сам. Идея создания «сети дорог и каналов» не оставляла его. «Сибирь богата своими водными путями… стало быть, естественно предполагать, что наша задача состоит в том, чтобы ими воспользоваться как должно; если это необходимо, создать систему сообщений, имеющую своим выходом море», — писал он в одной из своих статей. И вскоре Сибиряков начал проверять свою идею на практике, построив дорогу от Печоры к Оби (так называемый «Сибиряковский тракт»). По этой дороге, а затем по реке и морю сибирские грузы перевозились на Мурманский берег, а оттуда в Северную Норвегию и Данию. Эта система отлично заработала, товары пошли в Европу! А для Печорского края, часто страдающего от голода, дорога стала спасением, благодаря ей цены на хлеб в крае снизились в 1887 году втрое. Одновременно начались работы по углублению русла Ангары (как раз в моду вошел динамит, и с его помощью Сибиряков хотел расчистить речные пороги, но довести до конца работу не удалось — парочка перекатов оказалась не по зубам даже нобелевской взрывчатке…).

Превращение в пароход

Все это требовало, конечно, огромных денег, однако золотые прииски — хорошая вещь. Золото стремительно росло в цене. На что бы он ни тратил деньги, они не кончались. Вот уж воистину, «не скудеет рука дающего». Еще в 1878 году, едва получив наследство, он отдал 200 тысяч рублей (то есть четверть всего своего капитала) на оборудование лабораторий только что открытого Томского университета.

Немалые суммы выделял на поддержку «сибирской темы» в Академии наук (была даже учреждена «премия Сибирякова») и на издание книг о Сибири. В Иркутске на его деньги было открыто несколько храмов, построены больницы и народные школы (первая из них открылась прямо в особняке Сибиряковых, под нее отдали весь нижний этаж фамильного дома). И все-таки главной его заботой была организация движения по сибирским рекам и Северному морскому пути — именно это, как ему казалось, должно было принести России максимальную пользу. Донести до других эту мысль он старался в своих статьях и в книге «О путях сообщения Сибири и морских сношениях её с другими странами», которая вышла в России в 1907 году. Но почему-то многие приняли ее за посмертное издание.

Почему?

Да потому, что сам Александр Сибиряков появлялся в России, а тем более в родном городе, в Иркутске, все реже и реже. Ему очень не нравилась роль «хозяина» и миллионера. Уже в конце XIX века он полностью отошел от коммерческих дел, и передал все заботы управляющим. А потом стал потихоньку продавать свой бизнес, используя деньги для благотворительности. Впрочем, так же сделали его братья. Похоже, мир сибирского купечества отталкивал все шестое поколение Сибиряковых. Их интересовало что угодно — наука, религия, искусство. Только не деньги и торговля. И постепенно они как бы исчезали, уходили от основательного и крепко устроенного капиталистического быта, погружаясь в другую, более интересную для себя жизнь. Сестры Ольга (говорят, талантливая пианистка) и Анна (увлекавшаяся толстовством) перебрались в Петербург, и после революции их следы потерялись в эмиграции. Константин тоже стал толстовцем, потом увлекся революционными идеями и уехал в Грузию. Иннокентий сделался афонским иноком. А Александр Сибиряков просто исчез.

Говорили, что вроде бы он жил у брата в Батуме, потом в Париже и в Цюрихе… В России же в последнее десятилетие XIX века Александр Сибиряков бывал лишь изредка, и потому дата смерти в энциклопедиях и словарях — 1893 год — не вызывала ни у кого особых вопросов. И, хотя «умерший» Сибиряков в 1904 году вместе с Дмитрием Менделеевым был избран почетным профессором Томского университета, вспоминали о знаменитом сибирском благотворителе все реже и реже. Ведь, судя по всему, деньги у него закончились. Последний крупный доход он, очевидно, получил от продажи принадлежавшей ему части байкальской флотилии, которая перешла в руки одного из иркутских купцов в конце 1898 года. Золотые прииски к тому моменту были уже проданы, а средства потрачены на полярные экспедиции, книгоиздание и благотворительность. Для себя он не оставил почти ничего, разве что небольшую ренту, позволявшую скромно и незаметно жить на берегу моря во Франции. Но когда грянула Первая мировая война, а затем и революция, этой ренты тоже не стало, и к 1920 году Александр Сибиряков оказался фактически без средств к существованию. Спасение к нему пришло неожиданно — но вовсе не со стороны соотечественников.

Дело в том, что еще в 80-е годы XIX века Александр Сибиряков был награждён крестом ордена Полярной звезды от короля Швеции за помощь в организации экспедиции Норденшельда, и, как член Географического общества в Стокгольме, мог рассчитывать на небольшую пенсию. Вот почему в 1921 году шведское правительство назначило Сибирякову пожизненные выплаты 3000 крон ежегодно. Деньги небольшие, но на них можно было снимать крошечную комнату у моря, и вечерами сидеть на берегу с бокалом вина, любуясь на проходящие вдали корабли. А что еще нужно человеку, про которого все забыли?

Но нет, забыли не все. Поскольку он считался в России умершим, имя «Александр Сибиряков» в 1916 году решили увековечить, назвав так купленный в Англии ледокольный пароход. Хоть и не новый (ему к тому моменту было уже лет семь), корабль этот отлично подходил для зимней навигации в Белом море. Однако после революции, в начале 30-х годов, большевики решили заново начать освоение Северного морского пути — примерно по тем маршрутам, о которых мечтал Сибиряков. Новых кораблей у них не было, потому выбор пал на бывший английский ледокольный пароход, который на скорую руку подготовили к экспедиции. В ней участвовали знаковые персонажи, которым суждено было стать символами советских полярных подвигов: капитан Владимир Воронин, академик Отто Шмидт, и так далее, и так далее… Совсем знаменитыми они стали, когда спустя год загнали во льды и утопили беззащитный «Челюскин», но и с походом на «Александре Сибирякове» в 1932 году чуть было не вышло нечто подобное. Во льдах Чукотского моря они потеряли гребной винт, и дальше двигались под самодельными парусами. Их бы, вероятно, затерло льдами, но повезло: мощное течение вынесло корабль в Берингов пролив. А оттуда — на страницы газет во всем мире.

К сожалению, позднее «Александр Сибиряков» прославился еще раз. «К сожалению», — потому что это было его последнее плавание, в августе 1942 года. Он шел из порта Диксон с грузом для полярных станций на Северной Земле, и встретил немецкий крейсер «Адмирал Шеер», который охотился на конвои союзников. На «Сибирякове» были установлены четыре маленькие пушечки (против 14 мощных немецких орудий это было, считай, что ничего), однако капитан и экипаж парохода отказались спустить флаг и приняли бой. «Сибиряков» был потоплен в считанные минуты, большая часть экипажа погибла, но радист успел сообщить на базу о появлении немецкого крейсера, и тому пришлось уйти от российских берегов.

Свое последнее пристанище «Александр Сибиряков» нашел между островами Белуха и Центральный, на глубине 49 метров, и теперь любому проходящему здесь кораблю следует приспускать флаг и салютовать гудками погибшим матросам. Это — место боевой славы «Полярного Варяга», как называют его историки. К затопленному кораблю устраиваются экспедиции, в 2015 году на нем была установлена металлическая памятная табличка. Конечно, это дорогое удовольствие, но у государства денег хватает. И табличка эта выглядит гораздо лучше, чем запущенная могила Александра Сибирякова на окраине старого кладбища в Ницце, до которой, как и прежде, нет дела никому.