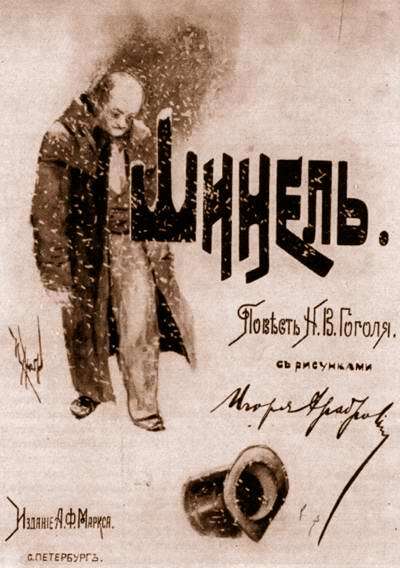

Забытый быт. Интересные детали в "Шинели" Н. В. Гоголя

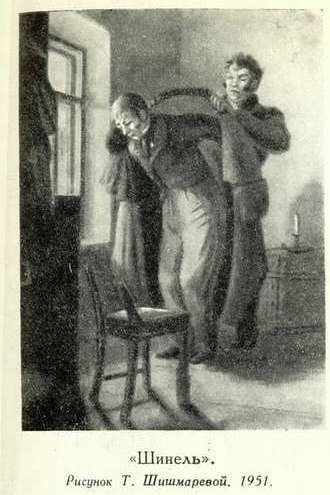

Продолжаю цикл рассказов об интересных бытовых подробностях в литературных произведениях. На очереди «Шинель» Н. В. Гоголя. Комментарии выделены курсивом, чтобы отделить от авторского текста.

В департаменте... но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий. Теперь уже всякий частный человек считает в лице своем оскорбленным все общество. Говорят, весьма недавно поступила просьба от одного капитан-исправника, не помню какого-то города, в которой он излагает ясно, что гибнут государственные постановления и что священное имя его произносится решительно всуе. А в доказательство приложил к просьбе преогромнейший том какого-то романтического сочинения, где чрез каждые десять страниц является капитан-исправник, местами даже совершенно в пьяном виде.

Капитан-исправник – начальник полиции в уезде, избиравшийся дворянами из своей среды. Автор не так уж сгущает краски. В то время не раз бывали случаи, когда поступали подобные жалобы. Актёр Каратыгин в мемуарах вспоминал, что на его популярную пьесу про немца-булочника жаловались дважды. Реальный немец-булочник жаловался, что автор издевается лично над ним. А столичного полицейского возмутила сцена, где страж правопорядка заходит в булочную и говорит, что хочет взять булку, но при этом не показано, что он за неё платит – намёк на коррупцию. В итоге по требованию полиции текст скорректировали.

Итак, в одном департаменте служил один чиновник; чиновник нельзя сказать чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица что называется геморроидальным...

Гемороидальный цвет лица – жёлто-серый.

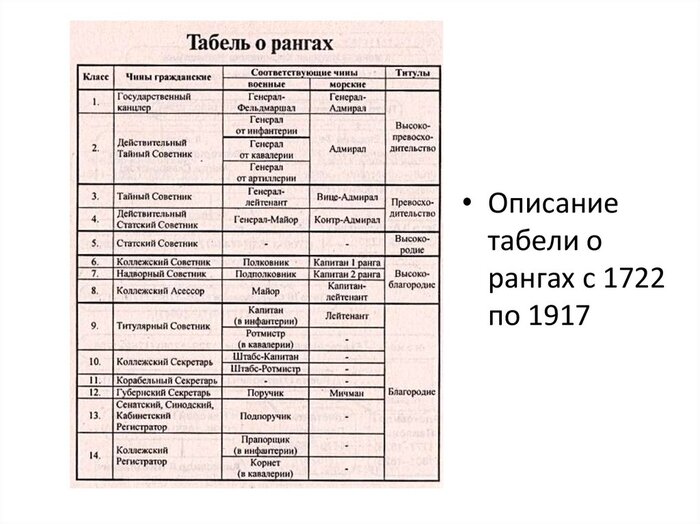

Что касается до чина (ибо у нас прежде всего нужно объявить чин), то он был то, что называют вечный титулярный советник, над которым, как известно, натрунились и наострились вдоволь разные писатели, имеющие похвальное обыкновенье налегать на тех, которые не могут кусаться.

В табеле о рангах было 14 классов, где 14-й – самый низший. Титулярный советник – 9-й.

Фамилия чиновника была Башмачкин. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от башмака; но когда, в какое время и каким образом произошла она от башмака, ничего этого не известно. И отец, и дед, и даже шурин, и все совершенно Башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза три в год подметки.

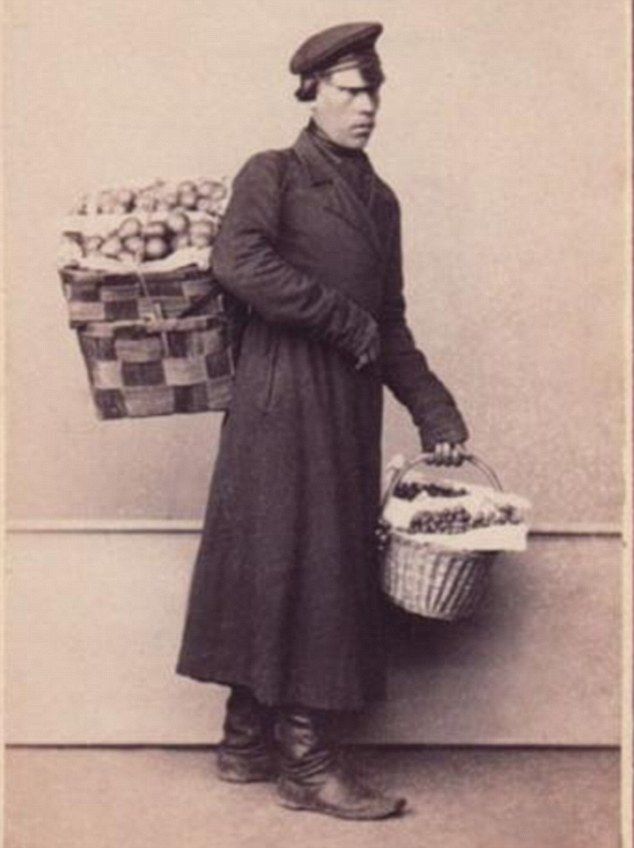

Тут косвенно упоминается «противостояние» башмаков и сапог. В целом башмаки/ботинки в городе считались, если так можно сказать, более «цивильной» обувью. Некоторые чиновники предпочитали ботинки, особенно в тёплое время года. Но некоторые всё-таки ходили в сапогах. При этом, как в случае с нашим героем, одних и тех же весь год. Заменить подмётки старых сапог стоило значительно дешевле, чем заказывать новую обувь.

Родился Акакий Акакиевич против ночи, если только не изменяет память, на 23 марта. Покойница матушка, чиновница и очень хорошая женщина, расположилась, как следует, окрестить ребенка. Матушка еще лежала на кровати против дверей, а по правую руку стоял кум, превосходнейший человек, Иван Иванович Ерошкин, служивший столоначальником в сенате, и кума, жена квартального офицера, женщина редких добродетелей, Арина Семеновна Белобрюшкова. Родильнице предоставили на выбор любое из трех, какое она хочет выбрать: Моккия, Соссия, или назвать ребенка во имя мученика Хоздазата. «Нет, — подумала покойница, — имена-то все такие». Чтобы угодить ей, развернули календарь в другом месте; вышли опять три имени: Трифилий, Дула и Варахасий. «Вот это наказание, — проговорила старуха, — какие всё имена; я, право, никогда и не слыхивала таких. Пусть бы еще Варадат или Варух, а то Трифилий и Варахасий». Еще переворотили страницу — вышли: Павсикахий и Вахтисий. «Ну, уж я вижу, — сказала старуха, — что, видно, его такая судьба. Уже если так, пусть лучше будет он называться, как и отец его. Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий».

Раньше социальный статус женщины определялся по мужу, соответственно, чиновница – жена чиновника. Столоначальник – должностное лицо, возглавлявшее стол — низшую структурную часть центральных и местных государственных учреждений, обычно был чиновником 7-го класса. Квартальный офицер – квартальный надзиратель – офицер полиции, который отвечающий за правопорядок в конкретном квартале. Раньше детей старались крестить как можно раньше, часто это происходило на следующий день после рождения. Детская смертность была высокой, и суеверные люди верили, что умершие некрещёнными младенцы пополняют ряды нечисти, а крещение наоборот защищает. Часто для выбора имени использовали святцы. Автор намеренно выбрал максимально нелепые для русского уха имена, дни памяти этих святых на самом деле приходятся на другие даты. Имя Акакий тоже не самое ходовое.

Сколько не переменялось директоров и всяких начальников, его видели всё на одном и том же месте, в том же положении, в той же самой должности, тем же чиновником для письма, так что потом уверились, что он, видно, так и родился на свет уже совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной на голове.

Вицмундир – форменная одежда гражданских чиновников в виде фрака. Примечательно, что вицмундиры появились только в 1834 году, так как Николаю I не нравилась разносортица в одежде чиновников, а повесть написана в 1842 году. Поэтому герой носил униформу не так уж долго.

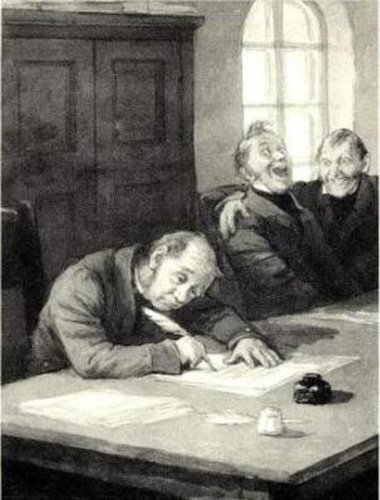

Сторожа не только не вставали с мест, когда он проходил, но даже не глядели на него, как будто бы через приемную пролетела простая муха. Начальники поступали с ним как-то холодно-деспотически. Какой-нибудь помощник столоначальника прямо совал ему под нос бумаги, не сказав даже «перепишите», или «вот интересное, хорошенькое дельце», или что-нибудь приятное, как употребляется в благовоспитанных службах. И он брал, посмотрев только на бумагу, не глядя, кто ему подложил и имел ли на то право. Он брал и тут же пристраивался писать ее. Молодые чиновники подсмеивались и острились над ним…

Раньше к субординации относились очень трепетно, и она проявлялась буквально во всём, даже том, как человеку давали задания. К герою не относились даже покровительственно, его просто считали пустым местом. Коллеги видели это, поэтому его задирала даже молодёжь ниже по чину. При этом герой очень любил свою работу и не стремился к продвижению по карьерной лестнице.

Если бы соразмерно его рвению давали ему награды, он, к изумлению своему, может быть, даже попал бы в статские советники; но выслужил он, как выражались остряки, его товарищи, пряжку в петлицу да нажил геморрой в поясницу.

Титулярный советник носил погоны или петлицы с одним просветом (узкой полосой) и эмблемой ведомства — «пряжкой». Но герой к большему и не стремился.

Ни один раз в жизни не обратил он внимания на то, что делается и происходит всякий день на улице, на что, как известно, всегда посмотрит его же брат, молодой чиновник, простирающий до того проницательность своего бойкого взгляда, что заметит даже, у кого на другой стороне тротуара отпоролась внизу панталон стремешка, — что вызывает всегда лукавую усмешку на лице его.

Стремешка – деталь внизу брюк, которая надевалась на обувь, чтобы брюки не задирались.

… когда чиновники спешат предать наслаждению оставшееся время: кто побойчее, несется в театр; кто на улицу, определяя его на рассматриванье кое-каких шляпенок; кто на вечер — истратить его в комплиментах какой-нибудь смазливой девушке, звезде небольшого чиновного круга; кто, и это случается чаще всего, идет просто к своему брату в четвертый или третий этаж, в две небольшие комнаты с передней или кухней и кое-какими модными претензиями, лампой или иной вещицей, стоившей многих пожертвований, отказов от обедов, гуляний, — словом, даже в то время, когда все чиновники рассеиваются по маленьким квартиркам своих приятелей поиграть в штурмовой вист, прихлебывая чай из стаканов с копеечными сухарями, затягиваясь дымом из длинных чубуков, рассказывая во время сдачи какую-нибудь сплетню, занесшуюся из высшего общества, от которого никогда и ни в каком состоянии не может отказаться русский человек, или даже, когда не о чем говорить, пересказывая вечный анекдот о коменданте, которому пришли сказать, что подрублен хвост у лошади Фальконетова монумента, — словом, даже тогда, когда все стремится развлечься, — Акакий Акакиевич не предавался никакому развлечению. Никто не мог сказать, чтобы когда-нибудь видел его на каком-нибудь вечере.

В прежние времена социальная жизнь людей была насыщеннее, чем сейчас. Поддерживать связи, регулярно ходить в гости было нормой (и наоборот сторониться людей было дурным тоном, понятия интроверт в современном смысле не было, таких просто считали чудиками). С любимыми и не очень коллегами люди общались и на работе, и в нерабочее время. Чем выше этаж – тем обычно дешевле квартира. До появления лифтов самым хорошим считался второй этаж. Соответственно, четвёртый – обычно удел небогатых горожан. Вист – карточная игра, появилась в 18 веке, предшественница преферанса. Фальконетов монумент – конная статуя Петру I, известная как Медный всадник. Под комендантом имеется ввиду П. Я. Башуцкий, который считался исполнительным, но не очень умным человеком. Про него ходило много анекдотов. Например такой: Александр I вызвал Башуцкого и возмутился, что в городе непорядок, украли хвост (или укоротили) у Медного всадника. Надо немедленно разыскать похищенное. Башуцкий уехал, потом вернулся довольный и сообщил, что хвост на месте. А чтобы и позже не украли, он велел поставить часового возле памятника. Оказалось, что это была первоапрельская шутка. На следующий год ночью Башуцкий разбудил государя и сказал, что в городе пожар, а потом заявил, что это тоже первоапрельская шутка. На это император ответил, что комендант – дурак, и это не шутка, а правда.

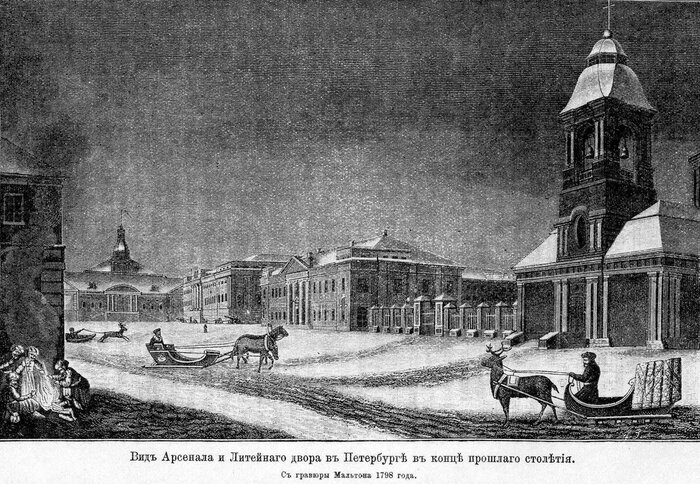

Есть в Петербурге сильный враг всех, получающих четыреста рублей в год жалованья или около того. Враг этот не кто другой, как наш северный мороз, хотя, впрочем, и говорят, что он очень здоров… В это время, когда даже у занимающих высшие должности болит от морозу лоб и слезы выступают в глазах, бедные титулярные советники иногда бывают беззащитны… Акакий Акакиевич с некоторого времени начал чувствовать, что его как-то особенно сильно стало пропекать в спину и плечо, несмотря на то что он старался перебежать как можно скорее законное пространство. Он подумал наконец, не заключается ли каких грехов в его шинели. Рассмотрев ее хорошенько у себя дома, он открыл, что в двух-трех местах, именно на спине и на плечах, она сделалась точная серпянка; сукно до того истерлось, что сквозило, и подкладка расползлась. Надобно знать, что шинель Акакия Акакиевича служила тоже предметом насмешек чиновникам; от нее отнимали даже благородное имя шинели и называли ее капотом.

Серпянка – токая льняная ткань, изготовленная кустарным способом, обычно использовалась в деревнях для занавесок, пологов и тд. Капот – вид домашней одежды на подобие халата, носился обычно нараспашку и без пояса.

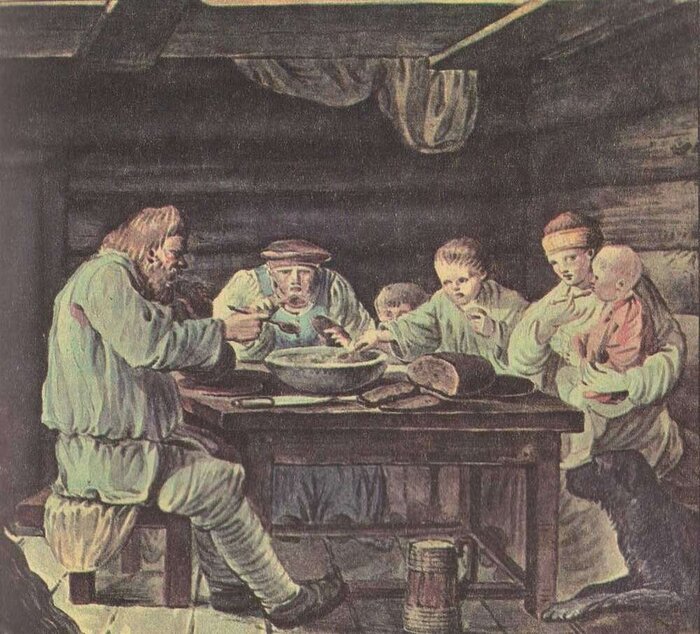

Увидевши, в чем дело, Акакий Акакиевич решил, что шинель нужно будет снести к Петровичу, портному, жившему где-то в четвертом этаже по черной лестнице, который, несмотря на свой кривой глаз и рябизну по всему лицу, занимался довольно удачно починкой чиновничьих и всяких других панталон и фраков… Сначала он назывался просто Григорий и был крепостным человеком у какого-то барина; Петровичем он начал называться с тех пор, как получил отпускную и стал попивать довольно сильно по всяким праздникам, сначала по большим, а потом, без разбору, по всем церковным, где только стоял в календаре крестик. С этой стороны он был верен дедовским обычаям, и, споря с женой, называл ее мирскою женщиной и немкой.

Квартира на четвёртом этаже и со входом с чёрной лестницы – максимально дешёвое жильё. Рябое лицо – с неровностями (иногда постакне, но в то время чаще от оспы). Мирская женщина – любящая мирские удовольствия, противовес воцерковлённой (увлечённой религией и духовной жизнью). К иностранцам вообще и к немцам в частности крестьяне относились настороженно, часто негативно. Жена по-простому звала портного одноглазым чёртом.

Так как мы уже заикнулись про жену, то нужно будет и о ней сказать слова два; но, к сожалению, о ней не много было известно, разве только то, что у Петровича есть жена, носит даже чепчик, а не платок; но красотою, как кажется, она не могла похвастаться; по крайней мере, при встрече с нею одни только гвардейские солдаты заглядывали ей под чепчик, моргнувши усом и испустивши какой-то особый голос.

Замужние женщины, как правило, носили головные уборы. Крестьянки в повседневной жизни носили простые платки. Горожанки носили чепцы. Эта мода сначала была среди дворян, затем её переняли и остальные. Соответственно, упоминание чепчика показывает своего рода эволюцию. Женщина хоть и была женой бывшего крепостного крестьянина, но не относила себя к крестьянам и ориентировалась на городскую моду.

Взбираясь по лестнице, ведшей к Петровичу, которая, надобно отдать справедливость, была вся умащена водой, помоями и проникнута насквозь тем спиртуозным запахом, который ест глаза и, как известно, присутствует неотлучно на всех черных лестницах петербургских домов, — взбираясь по лестнице, Акакий Акакиевич уже подумывал о том, сколько запросит Петрович, и мысленно положил не давать больше двух рублей.

Герой явно рассчитывал отделаться минимальной суммой. Далее колоритное описание портного и торг. А в итоге новая шинель стоила 150 рублей, но позже удалось снизить цену до 80.

— Нет, — сказал Петрович решительно, — ничего нельзя сделать. Дело совсем плохое. Уж вы лучше, как придет зимнее холодное время, наделайте из нее себе онучек, потому что чулок не греет. Это немцы выдумали, чтобы побольше себе денег забирать (Петрович любил при случае кольнуть немцев); а шинель уж, видно, вам придется новую делать.

Онучи – ткань, которую оборачивали вокруг ноги под обувь вместо чулок.

Дорогою задел его всем нечистым своим боком трубочист и вычернил все плечо ему; целая шапка извести высыпалась на него с верхушки строившегося дома. Он ничего этого не заметил, и потом уже, когда натолкнулся на будочника, который, поставя около себя свою алебарду, натряхивал из рожка на мозолистый кулак табаку, тогда только немного очнулся, и то потому, что будочник сказал: «Чего лезешь в самое рыло, разве нет тебе трухтуара?» Это заставило его оглянуться и поворотить домой.

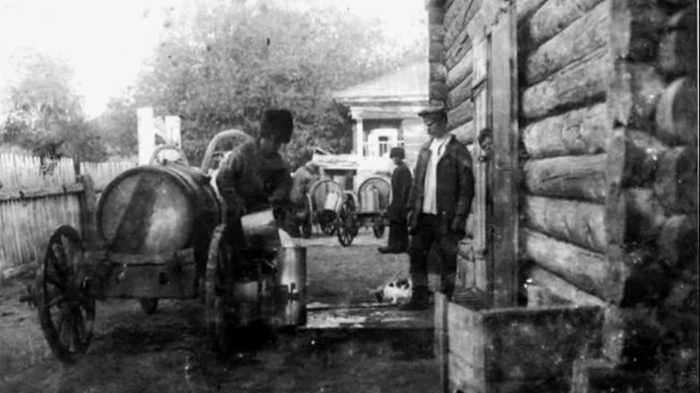

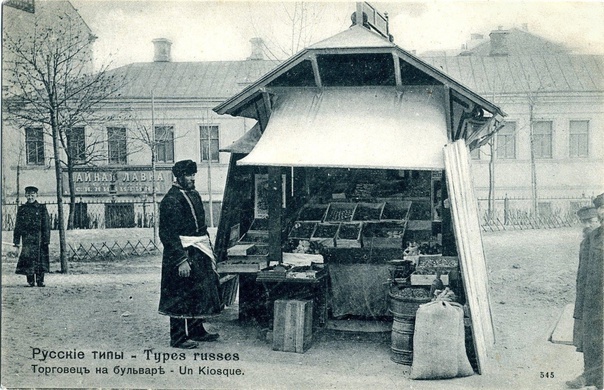

Будочник – страж правопорядка, низшее звено. Будочники дежурили возле специальных полосатых будок. Обычно их набирали из числа отставных солдат, а большинство солдат были выходцами из крестьян. Поэтому будочники обычно были малограмотными людьми, которые с прохожими не церемонились. «Табельным оружием» будочника была алебарда.

Акакий Акакиевич думал, думал и решил, что нужно будет уменьшить обыкновенные издержки, хотя, по крайней мере, в продолжение одного года: изгнать употребление чаю по вечерам, не зажигать по вечерам свечи, а если что понадобится делать, идти в комнату к хозяйке и работать при ее свечке; ходя по улицам, ступать как можно легче и осторожнее, по камням и плитам, почти на цыпочках, чтобы таким образом не истереть скоровременно подметок; как можно реже отдавать прачке мыть белье, а чтобы не занашивалось, то всякий раз, приходя домой, скидать его и оставаться в одном только демикотоновом халате, очень давнем и щадимом даже самим временем.

Чтобы скопить на шинель, герой отказался практически ото всех радостей жизни. Напомню, герой получал 400 руб в год, то есть примерно 33 рубля в месяц. Сколько стоил чай в 1830-х, точных сведений мне найти не удалось. В современных источниках где-то пишут про 1 руб за за фунт дешёвого чая и 10 за дорогого, где-то указывают 4.50 руб в среднем. Вероятно, последняя цифра близка к истине. Демикотон – плотная и жёсткая двойная хлопчатобумажная ткань атласного переплетения, часто шла на дешёвые сюртуки.

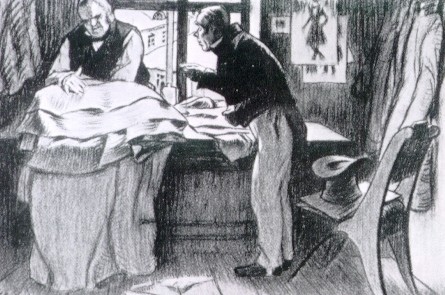

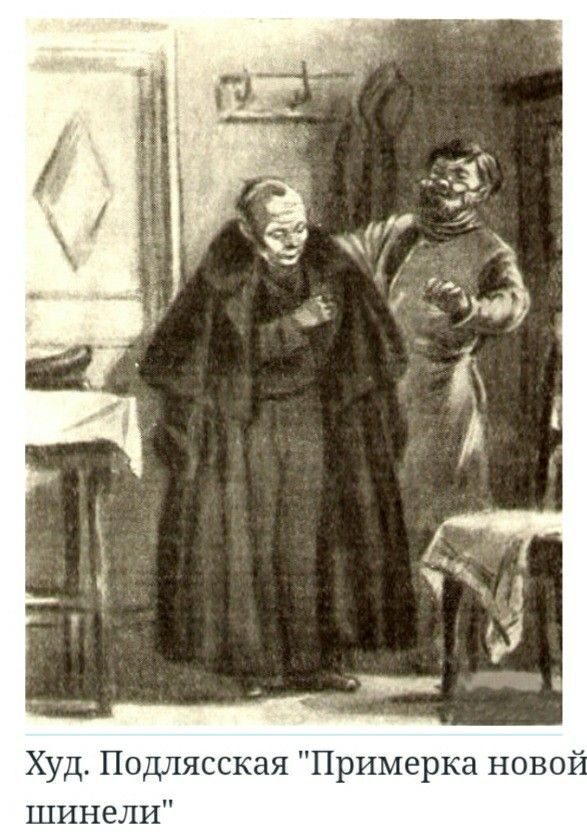

Купили сукна очень хорошего — и не мудрено, потому что об этом думали еще за полгода прежде и редкий месяц не заходили в лавки применяться к ценам; зато сам Петрович сказал, что лучше сукна и не бывает. На подкладку выбрали коленкору, но такого добротного и плотного, который, по словам Петровича, был еще лучше шелку и даже на вид казистей и глянцевитей. Куницы не купили, потому что была, точно, дорога; а вместо ее выбрали кошку, лучшую, какая только нашлась в лавке, кошку, которую издали можно было всегда принять за куницу.

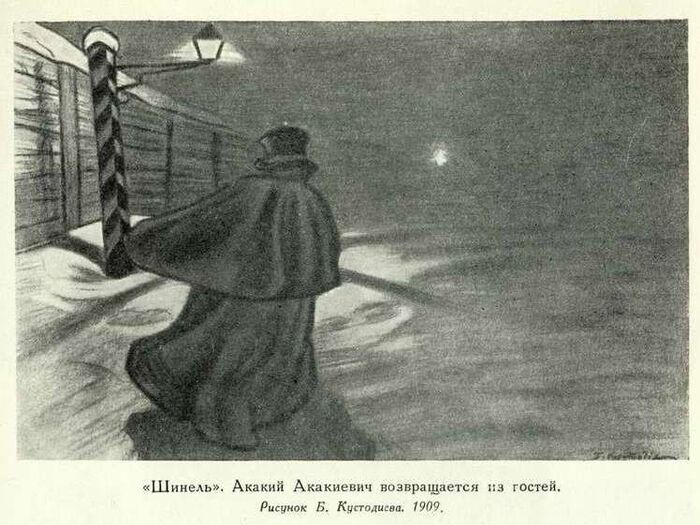

Коленкор – в то время плотная хлопчатобумажная ткань. И обычные кошки в качестве меха тоже использовались. Для тех, кто забыл дальнейшие детали сюжета: получив новую шинель, в первый же день Акакий Акакиевич пошёл в гости вместе с коллегами, засиделся допоздна, и по дороге домой его ограбили.

Отчаянный, не уставая кричать, пустился он бежать через площадь прямо к будке, подле которой стоял будочник и, опершись на свою алебарду, глядел, кажется, с любопытством, желая знать, какого черта бежит к нему издали и кричит человек. Акакий Акакиевич, прибежав к нему, начал задыхающимся голосом кричать, что он спит и ни за чем не смотрит, не видит, как грабят человека. Будочник отвечал, что он не видал ничего, что видел, как остановили его среди площади какие-то два человека, да думал, что то были его приятеля; а что пусть он, вместо того чтобы понапрасну браниться, сходит завтра к надзирателю, так надзиратель отыщет, кто взял шинель.

Будочники славились наплевательским отношением к своей работе и в целом пользовались в народе сомнительной репутацией. С преступниками они бороться не спешили.

Старуха, хозяйка квартиры его, услыша страшный стук в дверь, поспешно вскочила с постели и с башмаком на одной только ноге побежала отворять дверь, придерживая на груди своей, из скромности, рукою рубашку; но, отворив, отступила назад, увидя в таком виде Акакия Акакиевича. Когда же рассказал он, в чем дело, она всплеснула руками и сказала, что нужно идти прямо к частному, что квартальный надует, пообещается и станет водить; а лучше всего идти прямо к частному, что он даже ей знаком, потому что Анна, чухонка, служившая прежде у нее в кухарках, определилась теперь к частному в няньки, что она часто видит его самого, как он проезжает мимо их дома, и что он бывает также всякое воскресенье в церкви, молится, а в то же время весело смотрит на всех, и что, стало быть, по всему видно, должен быть добрый человек.

Квартальный надзиратель отвечал за квартал, кварталы объединялись в части, частный пристав отвечал за полицейскую часть. То есть, по современным меркам, хозяцка советовала обратиться к начальнику районной полиции. В то время между гражданами и полицией были более тесные отношения. С одной стороны полиция выполняла и многие административные функции, поэтому людям часто приходилось к ней обращаться. С другой стороны жители сами старались иметь с полицейскими хорошие отношения, особенно в небольших городах, где все тем более друг друга знают. По праздникам часто дарили подарки, и это не считалось взяткой, зато помогало ускорять решение вопросов. При этом границы служебного времени и частной жизни квартальных надзирателей и частных приставов были размыты, поэтому граждане иногда могли прийти к ним домой. В данном случае поход был неудачен, заниматься розыском шинели полиция не спешила. Далее по совету коллег герой пошёл к «значительному лицу», которое стало таковым совсем недавно.

Впрочем, он был в душе добрый человек, хорош с товарищами, услужлив, но генеральский чин совершенно сбил его с толку. Получивши генеральский чин, он как-то спутался, сбился с пути и совершенно не знал, как ему быть. Если ему случалось быть с ровными себе, он был еще человек как следует, человек очень порядочный, во многих отношениях даже не глупый человек; но как только случалось ему быть в обществе, где были люди хоть одним чином пониже его, там он был просто хоть из рук вон: молчал, и положение его возбуждало жалость, тем более что он сам даже чувствовал, что мог бы провести время несравненно лучше. В глазах его иногда видно было сильное желание присоединиться к какому-нибудь интересному разговору и кружку, но останавливала его мысль: не будет ли это уж очень много с его стороны, не будет ли фамилиярно, и не уронит ли он чрез то своего значения?

Здесь Гоголь очень тонко показал поведение подобных персонажей в обществе, ориентированном на субординацию и «чинопочитание».

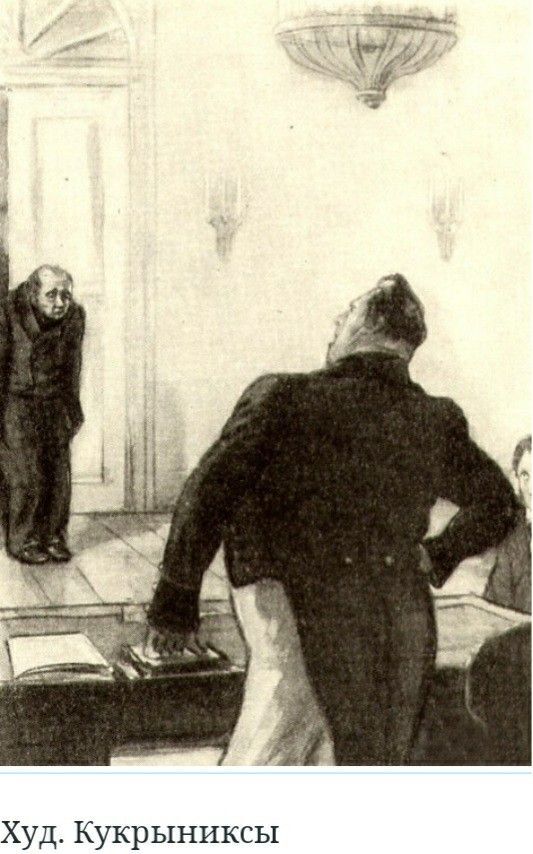

Значительное лицо находился в своем кабинете и разговорился очень-очень весело с одним недавно приехавшим старинным знакомым и товарищем детства, с которым несколько лет не видался. В это время доложили ему, что пришел какой-то Башмачкин. Он спросил отрывисто: «Кто такой?» Ему отвечали: «Какой-то чиновник». — «А! может подождать, теперь не время», — сказал значительный человек. Здесь надобно сказать, что значительный человек совершенно прилгнул: ему было время, они давно уже с приятелем переговорили обо всем и уже давно перекладывали разговор весьма длинными молчаньями, слегка только потрепливая друг друга по ляжке и приговаривая: «Так-то, Иван Абрамович!» — «Этак-то, Степан Варламович!» Но при всем том, однако же, велел он чиновнику подождать, чтобы показать приятелю, человеку давно не служившему и зажившемуся дома в деревне, сколько времени чиновники дожидаются у него в передней.

Раньше граница между личным и служебным была размыта, поэтому подчинённых и просто просителей часто принимали дома в своём кабинете. При этом посетителей нередко умышленно заставляли ждать. Передняя – небольшое помещение в барских квартирах, которое отделяло входную дверь от коридора. Там гости оставляли верхнюю одежду, и там же ждали посетители, которых не считали нужным сразу пускать в квартиру и встречать как полноценных гостей.

Акакий Акакиевич уже заблаговременно почувствовал надлежащую робость, несколько смутился и, как мог, сколько могла позволить ему свобода языка, изъяснил с прибавлением даже чаще, чем в другое время, частиц «того», что была-де шинель совершенно новая, и теперь ограблен бесчеловечным образом, и что он обращается к нему, чтоб он ходатайством своим как-нибудь того, списался бы с господином обер-полицмейстером или другим кем и отыскал шинель. Генералу, неизвестно почему, показалось такое обхождение фамилиярным.

— Что вы, милостивый государь, — продолжал он отрывисто, — не знаете порядка? куда вы зашли? не знаете, как водятся дела? Об этом вы должны были прежде подать просьбу в канцелярию; она пошла бы к столоначальнику, к начальнику отделения, потом передана была бы секретарю, а секретарь доставил бы ее уже мне...

— Но, ваше превосходительство, — сказал Акакий Акакиевич, стараясь собрать всю небольшую горсть присутствия духа, какая только в нем была, и чувствуя в то же время, что он вспотел ужасным образом, — я ваше превосходительство осмелился утрудить потому, что секретари того... ненадежный народ...

— Что, что, что? — сказал значительное лицо.

— Откуда вы набрались такого духу? откуда вы мыслей таких набрались? что за буйство такое распространилось между молодыми людьми против начальников и высших!

Значительное лицо, кажется, не заметил, что Акакию Акакиевичу забралось уже за пятьдесят лет.

Обер-полицмейстер – начальник столичной городской полиции. Обращение «милостивый государь» во времена Гоголя было весьма неоднозначным. В 18 веке – начале 19 века это было стандартное вежливое обращение между дворянами, особенно когда точно не знали чина человека. Со временем к нему добавился привкус казёнщины, вроде «дорогого товарища». Затем добавились ноты подчёркнутого дистанцирования (по аналогии с СССР, не товарищ, а гражданин). Чтобы произвести впечатление на приятеля, значительное лицо требует обращаться через канцелярию, что в данном случае было бы странно. Башмачкин искал помощи в деле личном, а не служебном. Обращение «Ваше превосходительство» соответствует третьему или четвёртому классу. Значительное лицо называет Башмачкина молодёжью. В то время возраст наоборот добавлял солидности, поэтому назвать 50-летнего человека молодым было подчёркнуто пренебрежительно. Финал, вероятно, все помнят: потрясённый герой умер и стал привидением.

Другие посты о быте в литературе: