Продовольственное обеспечение тяжелого фрегата USS Constitution, нач. ХIX в. (Часть 2)

Перевод статьи историка Мэтью Бренкла Food and Drink in the U.S. Navy, 1794 to 1820 с сайта корабля-музея тяжелого фрегата USS Constitution.

Начало: часть 1.

Хлеб.

Помимо мяса, другим основным продуктом в морском пайке был т.н. корабельный хлеб (24), представлявший собою пресный сухарь/бисквит из муки и воды, пропеченный до полного высыхания и твердости. Недостатки вкуса при этом компенсировались долгосрочным хранением. Сухари держали в сухом, хорошо проветриваемом хлебном помещении, в бочках. Так они могли храниться годами.

Как и в случае со всеми видами продовольствие, поставляемого Флоту, военно-морские агенты прикладывали немалые усилия, чтобы найти пекарей, которые могли бы производить полезные и высококачественные сухари. Пресловутые россказни о "собачьих бисквитах", кишащих долгоносиками и приготовленных из гороховой муки и молотых костей, в основном являются выдумками гражданских писателей (25).

Его Величество морской сухарь/бисквит, великий и ужасный.На фотографии - сохранившийся до наших дней экземпляр из пайка Британского Королевского флота XIX в.

Послевоенный контракт на «флотский хлеб» предусматривал, что «в хлебе не должно быть ржаной муки или любой другой муки, кроме пшеничной, и после выпечки бисквиты должны быть тщательно высушены в печи и подготовлены во всех отношениях к отправке».

Исследование сохранившихся сухарей британского производства подтверждает, что они действительно были сделаны из цельнозерновой муки (27). Чтобы обеспечить сухарям правильное и полное просыхание (особенно внутри), пекари проделывали в каждом из них ряд отверстий. Сохранившиеся британские сухари обычно имеют около полудюйма в толщину, от 4 ¾ до 5 ¾ дюймов (от 11,9 до 14,6 см.) в ширину и весят около четырех унций каждый (перевод мер в человеческую систему в конце текста). Если предположить, что сухари американского производства соответствовали этим размерам, каждый матрос получал от трех до четырех целых сухарей в день (28).

На шестимесячный морской поход на фрегате USS Constitution запасалось 84 456 фунтов хлеба (38 308,6 кг.) , или в общей сложности около 337 824 штук сухарей. В 1816 году было подсчитано, что для среднего 44-пушечного фрегата требовалось 143 550 фунтов (65 113,18 кг.) сухарей в год по цене 0,06 доллара за фунт (29).

Но как найти достаточно хлеба, чтобы снарядить один корабль, не говоря уже о целой эскадре?

Британский Королевский флот оборудовал свои верфи пекарнями для производства хлеба в промышленных масштабах.

В одном только Дептфорде королевские пекари могли выпекать за день достаточно сухарей, чтобы накормить более 24 000 человек. Американские пекари производили морской хлеб почти в таких же масштабах.

Стивен Харрис из Норфолка, штат Вирджиния, использовал три кирпичные печи, чтобы испечь сухари из 21 бочонка муки в день (30). Пекарь Уильям Маккенни пообещал доставить Флоту 2000 бочек, содержащих 160 000 фунтов (72 576 кг.) хлеба, или 640 000 штук сухарей (31).

Если моряки не были обладателями крепких зубов и мощных челюстей, они не могли вгрызаться в такой, с позволения сказать, хлеб, однако было изобретено несколько способов преодолеть его непобедимую твердость. Сухарь заворачивали в бумагу или в тряпку и давили его чем-нибудь твердым (например, ручкой ножа), стараясь разбить его на кусочки размером на один укус. Если у кого-нибудь хватало решимости, он мог сосать эти кусочки, позволяя естественной влаге слюны разрушать сухарь. С другой стороны, сухарь можно было размочить любой жидкостью, которая была под рукой.

Многочисленные рецепты корабельной кулинарии также требовали большого количества сухарей. На завтрак моряки любили согреть свои внутренности кружкой «шотландского кофе», то есть дешевого суррогата кофе, приготовленного из подгоревшего хлеба, сваренного в воде и подслащенного патокой или сахаром. Можно также было сделать сладкое блюдо под названием dandy funk или dunderfunk. По словам Мелвилла, dunderfunk делался из твердых сухарей, растертых или раскрошенных, смешанных с говяжьим жиром, патокой и водой и запеченных в сковороде. Тем, кому береговые деликатесы были недоступны, этот dunderfunk, безусловно, представлялся «жутким, но чудным блюдом» (33).

Сухари также фигурируют в других рецептах, таких как международно известный лобскаус и, возможно, duff (вареный или приготовленный на пару сладкий пудинг). Однако в 1813 году Дэвид Портер «отдал самые строгие распоряжения поварам/кокам не позволять кому-либо пользоваться жиром из бочек с целью жарить на нем хлеб и т. д., поскольку эта практика очень распространена среди моряков». Он боялся, что эта привычка вызовет цингу, «этот ужасный бич морей».

Сухари (если их не жарить в говяжьем жире из бочонка) были, безусловно, полезны - они обеспечивали 1727 калорий в день (35) - и, вероятно, не были отвратительными на вкус. Однако в течение многих лет писатели повторяли зловещие истории об ужасных морских бисквитах, кишащих личинками, долгоносиками, опарышами и другими малоприятными существами, в которые с одной стороны судорожно впивался кровавыми цинготными деснами несчастный истощенный матрос, а с другой - подгрызала хорошо упитанная корабельная крыса.

Кстати, слово «опарыш» означает личинки мух, склонные к размножению в тухлом мясе; понятное дело, такие твари никогда не покушались на корабельный хлеб, но он мог стать домом для двух других неприятных насекомых.

Тобиас Смоллетт, среди прочего, сообщал, что «тараканы» регулярно поедали сухари и превращали их в пыль. Вероятно, это были не настоящие тараканы, а жук-кадель (он же мавританская козявка, Tenebroides mauritanicus). Личинки жука могут вырастать до 20 мм в длину и представляют собою белых червячков с черными головками — это и есть знаменитые «личинки» из матросских баек. На кораблях их в шутку называли «бурлаками» (bargemen), потому что они попадали на борт вместе с запасами с хлебной баржи, и таким образом выглядели как маленькие члены экипажа, кишевшие на ней. На самом деле эти насекомые не сами поедали сухари, а скорее охотились на крохотного хлебного жука (Stegobi um paniceum). Личинки хлебного жука в зрелом возрасте едва достигают 4 мм в диаметре, но эти существа обладают отменным аппетитом на сухари, и именно они могли превратить целый мешок флотских бисквитов в пыль. Обычные долгоносики (семейства Curculio) также могли присутствовать на корабле, т.к. несколько видов этих насекомых питаются зерном; они тоже довольно малы и малозаметны на личиночной стадии. Все три вида насекомых быстро размножаются в теплых и влажных условиях, следовательно, в замкнутом пространстве хлебного помещения они плодились с устрашающей скоростью (36).

Кадр из известного фильма Master and Commander: The Far Side of the World (2003): "Личина зла! Какую вы выберете, доктор?"

Все эти твари могли причинить достаточно вреда при их проглатывании, и, поскольку во многих помещениях на нижних палубах на корабля было темно даже в разгар солнечного дня, многие моряки, вероятно, невольно употребляли этих существ с пищей ежедневно. Чарльз Эрскин, моряк, участвовавший в кругосветной исследовательской экспедиции в 1838 году, вспоминал, что «наши сухари были очень заплесневелыми и полны червей. Мы размачивали хлеб в чае, и когда "звери" всплывали, мы вылавливали их. Нам этот ритуал точно не нравился, но, впрочем, мы скоро привыкли к нему» (37).

Почему, несмотря на все предосторожности, сухари оказывались неизбежно заражены "личинками"? Оборудование для выпечки хлеба, имевшееся в 1812 году, не соответствовало тем стандартам, которые предъявляются к пекарням сегодня, и именно пекарни, вероятно, как магнит притягивали любое существо, которое питалось зерном. После выпечки, продукцию оставляли сохнуть на стеллажах, где жуки легко могли отложить яйца во множество перфораций, сделанных в сухарях. Пекари Королевского флота помещали готовые "бисквиты" в 112-фунтовые (по 50,8 кг.) мешки, а затем упаковывали их в бочки для транспортировки. Хотя это был стандартный метод перевозки продуктов в начале 19 века, бочка - не идеальная тара для сухарей. Согласно одному из источников, Флот США вынужден был признать это и к началу войны 1812 года на регулярной основе начал упаковывать сухари в герметичные коробки, что сохраняло их «вкусность» (38). Увы, но даже такая предосторожность не могла защитить от самого упорного и изобретательного вредителя из всех: корабельных крыс. В течение перехода фрегата USS Essex по Тихому океану крысы «пробрались в хлебные помещения, что вызвало большой расход этой драгоценной провизии»

(39).

___________________________________

24. Термин hardtack, часто употребляемый в литературе в отношении корабельного хлеба, появился в 1840-е годы и стал общеупотребимым только во время Гражданской войны в США, до этого морские сухари именовались: biscuit.

25. Примеры таких широко распространенных мифов см.: John Masefield, Sea Life in Nelson’s Time (reprint ed., 1984, London: Conway Maritime Press, 1905), 121-122. Мейсфилду было всего 24 года, когда он написал свою книгу, и, хотя он сам бывал в море, «многие из историй, которые он повторяет в этой книге», как пишет Джанет Макдональд, «напоминают сказки старого мореплавателя, становящиеся все более и более тенденциозными по мере того, как грог берет свое,

и, конечно же, они хорошо укрепляют поздневикторианское чувство превосходства над своими предками». (Macdonald, Feeding Nelson’s Navy, 12.)

26. William McKenny contract, 1818, Contracts, RG 45, E 336, vol.2, NARA.

27. К вопросу о морских сухарях см.: James P. McGuane, Heart of Oak, A Sailor’s Life in Nelson’s Navy (New York: W.W. Norton & Co., 2002), 36.

28. Доктор Катбуш утверждает, что «от трех до трех с половиной бисквитов обычно весят четырнадцать унций». Edward Cutbush, Observations on the Means of Preserving the Health of Soldiers and Sailors, (Philadelphia: Thomas Dobson, 1808), 123.

29. “Estimate of Pay and Provisions for a 44-Gun Frigate, 1816,” American State Papers, vol. XIV, No. 135.

30. A. G. Roeber, A New England Woman’s Perspective on Norfolk, Viginia, 1801-1802: Excerpts from the Diary of Ruth Henshaw Bascom (Worcester, Mass: American Antiquarian Society, 1979), 304.

31. William McKenny contract, 1818, Contracts, RG 45, E 336, vol.2, NARA.

32. William Robinson, Jack Nastyface: Memoirs of a Seaman (Annapolis, Md., Naval Institute Press: 1983), 33.

33. Melville, White Jacket, 134.

34. David Porter, Journal of a Cruise Made to the Pacific Ocean, reprint edition (Upper Saddle River, N.J.: The Gregg Press, 1970), 63.

35. Заключение на основании расчета калорийности британских военно-морских пайков, произведенных в: Macdonald, Feeding Nelson’s Navy, 177. Американский рацион включал 14 унций сухарей с день, что эквивалентно 396 граммам.

36. Macdonald, Feeding Nelson’s Navy, 97-98.

37. Charles Erskine, Twenty Years Before the Mast, 211. Обратите внимание, что корабль Эрскина находился в море много месяцев и, вероятно, был обеспечен уже зараженной паразитами провизией.

38. Ibid., 18. Следует отметить, что в каждой квитанции на хлеб в Бостоне упоминаются «мешки» и «бочки», а не «коробки».

39. Porter, Journal, vol. 1, 75.

Напитки из бочки для грога: пиво, ром и виски.

Возможно, нет более распространенного в общем сознании образа из жизни флота эпохи парусов, чем кружок красноносых матросов, жадно глотающих грог из своих наполненных до краев кружек.

Тем не менее, как и в отношении многих других фактов о жизни на море того периода, эти рассказы дают искаженное представление о дневном рационе спиртного на борту. Безусловно, моряки получили полпинты (8 унций - 227,3 мл.) спиртных напитков в день, но они выдавались им под жестким контролем, чтобы предотвратить пьянство или, по крайней мере, плохое поведение, вызванное опьянением. Нельзя отрицать, что моряки употребляли большое количество алкоголя. Среднее потребление алкогольных напитков взрослым населением в ранний период истории США составляло от 6,8 до 7,1 галлона (от 30,91 до 32,28 л.) на человека в год, тогда как моряк, получавший полный паек спиртного каждый день, потреблял чуть более 27 галлонов (122,74 л.) ежегодно (56).

Происхождение "спиртового пайка" должно быть тщательно изучено, чтобы понять, как он пустил столь глубокие корни на флоте. В Королевском флоте, как и в самой Англии, пиво было излюбленным напитком всех классов. К сожалению, пиво плохо хранилось в длительных морских путешествиях, а с течением XVIII века британский флот заплывал все дальше и дальше от Ла-Манша, и пенному напитку пришлось искать замену. В Средиземноморье флот закупал местное вино, а в Вест-Индии предпочтительным напитком стал темный, крепкий ром. До 1740 года матросы получали полпинты (0,236 л.) рома в день, и могли делать с ним, что им заблагорассудится. Адмирал Эдвард Вернон (в честь которого Лоуренс Вашингтон, брат Джорджа Вашингтона, назвал свой дом Маунт-Вернон), герой сражения при Порто-Белло и главнокомандующий Вест-Индскими морскими силами, первым озаботился тем, что он называл «свинским пороком пьянства», который, по его мнению, обуславливался употреблением дневной нормы рома в чистом несмешанном видел. Он предположил, что, если порцию рома смешать с равным количеством воды, это уменьшит пьянство и проблемы с дисциплиной. 21 августа 1740 года он издал свой печально известный «Приказ капитанам № 349». Этот документ предусматривал, что суточная норма рома «должна каждый день смешиваться в соотношении кварта воды на полпинты рома в закрепленной бочке, предназначенной для этой цели, и это должно быть произведено на палубе в присутствие вахтенного лейтенанта, которому надлежит особенно позаботиться о том, чтобы людей не лишали рома в полном объеме... И чтобы матросы примерного семейного поведения получали дополнительно сок лайма и сахар, которые сделают питье более вкусным для них». А так как матросы шутливо прозвали адмирала Вернона «Старый Грог» из-из плаща из ткани грограмм, который он часто носил на квартердеке, разбавленный ром, каковой многие на борту сочли "оскорблением для мужчин", вскоре стали пренебрежительно называть «грог» (57).

Сознательно копируя Королевский флот, новый флот Соединенных Штатов также предоставил паек спиртного своим экипажам. Военно-морской флот использовал ром до 1806 года, когда военно-морское ведомство убедилось, что местный виски является «более полезным напитком» и несколько дешевле (вероятно, в этом настоящая причина замены). Министр военно-морского флота повторил этот приказ в 1808 году: «Я решил ввести в различных местах стоянки флота вместо вест-индского рома использование ржаного виски. На основании эксперимента можно утверждать, что этот алкогольный напиток одобрен моряками» (58). Это изменение также прекратило дорогостоящие контракты с производителями рома в Новой Англии и передало их в руки жителей Запада, достигших большого мастерства в производстве виски из кукурузы или ржи. В 1809 году Льюис Сандерс из Лексингтона, штат Кентукки, получил контракт на "10 000 галлонов хорошего товарного виски... Виски должен быть разлит в бочки от 30 до 33 галлонов (от 113.562 до 126 л.) каждая… Бочки должны быть закреплены восемью крепкими железными обручами; производитель получит 0,45 доллара за галлон плюс 1,25 доллара за каждую бочку" (59).

В то же самое время вышло постановление, что любому матросу, отказывающемуся от своего пайка спиртного, будет разрешено получить четыре цента взамен (60).

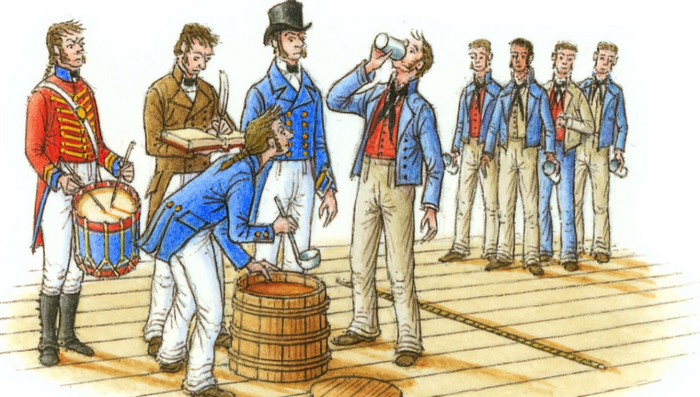

Для многих моряков «церемония» выдачи грога являлась кульминацией дня. В семь склянок (11:30), под присмотром помощника капитана, стюард откачивал виски из бочки в помещении для хранения спиртного в закрытый деревянный бочонок для грога. В 1820-х годах капеллан фрегата USS Constitution описал, что происходило дальше: "Вскоре после восьми склянок (12.00) по сигналу барабана все движутся на корму, к бочке для грога. Вокруг этого момента крутится около половины разговоров дня. Я часто устраиваюсь у бочки, чтобы посмотреть на загорающиеся глаза и выражение высшего удовольствия, с которым люди проглатывают свои полпинты, ибо такова мера каждому; это один джилл виски, разбавленный таким же количеством воды. Возле бочки, поперек всего корабля, натянута веревка; каждый, когда его вызывают, называется и пересекает этот рубеж, берет своею порцию, которая должна быть выпита на месте. После этого переходят к обеду. За всей процедурой наблюдает вахтенный офицер" (61).

К илл. - Рисунок из анимированной образовательной программы "Sailor's life for me" с сайта корабля-музея USS Constitution.

Ранее в XIX веке обычным пайком являлся т.н. «трехводный грог», смесь из трех частей воды на одну часть спиртного, хотя грог иногда выдавали и в пропорции один к одному. Как бы матросам ни нравились возлияния два раза в день, многие медики

считали, что спиртные напитки слишком расслабляют. Как жаловался один военно-морской хирург, «напиток моряка, называемый грогом, крайне пагубно сказывается на его телосложении, разрушителен для его нравов, а также порождает неподчинение и злобу» (62).

Несмотря на эти обоснованные опасения, грог оставался частью рациона американских моряков вплоть до Гражданской войны в США.

____________________________

57. A.J. Pack, Nelson’s Blood, The Story of Naval Rum (Annapolis, Md.: Naval Institute Press, 1983), 22-24.

58. Secretary of the Navy to Keith Spence, November 11, 1808, M209,Vol. 9, Miscellaneous Letters Sent by the Secretary of the Navy,

NARA.

59. Lewis Sanders Whisky contract, 1809, Contracts, RG 45, E 336, vol.1, NARA.

60. Pack, Nelson’s Blood, 132-135.

61. George Jones, Sketches of Naval Life: With Notices of Men, Manners, and Scenery on the Shore of the Mediterranean, in A Series of Letter

from Brandywine and Constitution Frigates, vol. 1 (New Haven: Hezekiah Howe, 1829), 101.

62. William P.C. Barton, A Treatise Containing a Plan for the Internal Organization and government of Marine Hospitals in the United States;

Together with a Scheme for Amending and Systematizing the Medical Department of the Navy (Philadelphia: Printed for the author, 1814), 223.

Самый важный напиток: вода.

Хотя в романтических повествованиях о парусном военном флоте чаще фигурирует грог, наиболее распространенным напитком на кораблях была самая элементарная вода: вода. «Моряки, — заметил один врач, — из-за обилия соли в своем рационе пьют большое количество воды, если только это возможно» (63). Дэвид Портер, командовавший фрегатом USS Essex во время длительного морского похода, хорошо понимал важность пресной воды, когда со всех сторон соленый океан соли: "Что касается нашей воды, то не было ничего слаще и чище; это не подлежит ни малейшему сомнению. И единственный факт, который считаю необходимым изложить в поддержку этого утверждения состоит в том, что живая кефаль, почти три четверти дюйма в длину, была однажды выловлена из бочки, наполненной водой в реке Делавэр: если бы вода подверглась какой-либо порче, рыба наверняка не смогла бы существовать в ней. Эту маленькую рыбку я поместил в бутылку с ее родной средой обитания (водой), чтобы сохранить ей жизнь. Судя по ее размеру, я могу предположить, что она вылупилась из икры, попавшей в бочку.

Вода, взятая в Сент-Катаринс (на побережье Бразилии) оказалось столь же отменной; мой собственный опыт теперь позволяет мне уверить всех навигаторов, что единственная мера предосторожности, необходимая для того, чтобы в море иметь хорошую воду, — это запастись бочками, сделанными из хорошо выдержанных досок, очистить их и наполнить свежей водой. Если же будет необходимо когда-либо (для дифферента или безопасности судна, как порою случается) наполнить их соленой водой, необходимо впоследствии принять самые решительные меры для того, чтобы они были хорошо промыты, отстояны и очищены до того, как будут заполнены водой для питья. Этими деталями, как я уже заметил, я никогда не пренебрегал с тех пор, как командую кораблем; поэтому никто на борту никогда не страдал от употребления плохой воды. Вода является запасом, который заслуживает внимания каждого командира, так как удобство и здоровье команды в огромной степени зависят от нее. Кто испытал в море большее наслаждение, чем глоток чистой воды? И кто может сказать, что корабельная лихорадка и цинга не возникают нередко от зловонной и отвратительной воды, которую моряки слишком часто доведены до необходимости пить в море, даже когда их желудки противятся этому?" (64).

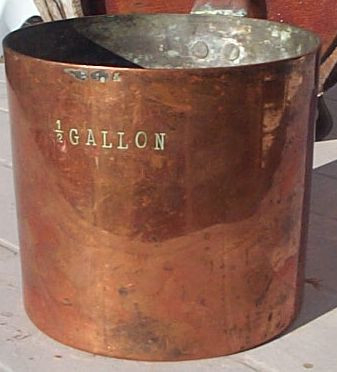

Если моряки не гнушались пить воду, в которой нерестилась рыба, то какой же по-настоящему мерзкой должна была казаться вода из среднестатистической бочка после того, как простояла несколько месяцев? Засушливые регионы мира, в которые часто заходили американские корабли, не могли обеспечить достаточное количество воды для пополнения запасов. Предпринимались отчаянные попытки собирать воду в растянуты паруса при прохождение полосы дождя, но без наполнения бочонков обильной проточной водой из надлежащего источника или бассейна, было очень трудно пополнить запасы этого жизненно важного ресурса. Согласно регламенту, «каждому матросу (в день) полагается полгаллона воды в заморских походах и еще большее количество на домашних стоянках, но в особых случаях капитан, если того будет требовать необходимость, может сократить выдачу» (65).

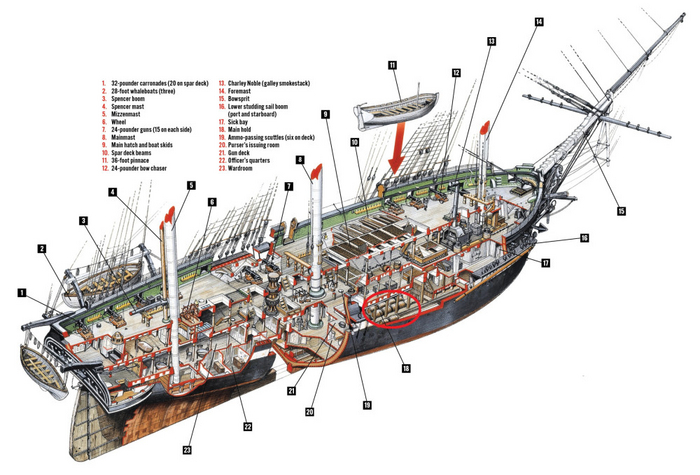

В приказе упоминается только вода, предназначенная для питья, что означает, что фрегат с экипажем в 450 человек потреблял не менее 225 галлонов (851,72 л.) воды в день. Эта цифра, однако, не включает воду, израсходованную для приготовления пищи, которой могло уходить до 150 галлонов (567,75 л.) в день. Когда в 1813 году фрегат USS Constitution отправлялся в плавание, на борту было запасено примерно 47 000 галлонов (177 914,35 л.) воды (66). Согласно запискам лейтенанта Балларда, экипажу ежедневно было положено «250 галлонов (946,25 л.), за исключением дней, когда варились горох или рис, тогда полагалось 280 галлонов (1 059,92 л.); такая норма была установлена до 1 февраля, после чего было разрешено расходовать воду на грог, и ежедневно выдавалось 310 галлонов (1 173,48 л.), за исключением дней варки гороха и риса, когда выделялось 340 галлонов (1 287,04 л.)» (67).

Нехватка воды неизбежно означала трудное время для экипажа, тем более вода была жизненно важна для приготовления и варки соленого мяса. Морской пехотинец-горнист Томас Байрон вспоминал ситуацию на борту USS Constitution, когда запас воды иссяк: "Теперь я опишу наши страдания в ночь при пересечении линии равноденствия, когда все чуть не умерли от недостатка воды. Мы собирали жестяными кружками росу, выпавшую на палубу, скопившуюся в шлюпках и смешавшуюся с соленой водой, в которой мокли старые табачные жвачки, которые люди бросили туда, и должны были пить это. Днем пошел дождь, как это обычно бывает при пересечении линии равноденствия, и мы были очень рады, но он кончился прежде, чем мы из-за нашей неорганизованности успели выставить бочки и расстелить паруса на палубе, чтобы набрать воды. Вот так нам приходилось жить. Мы пытались собрать воду из луж на палубе, какой бы грязной она не была, и приходилось ее пить, хотя иногда это было так противно, что мы едва могли сделать глоток; другие бегали и пытались выжать немного из свернутых гамаков, или откуда-либо еще, но и эту скудную влагу было почти невозможно использовать, и это было особенно тяжело для нас. Теперь я объясню своим читателям, почему произошла такая нужда. Во-первых, мы не осмеливаемся заходить в порты днем, чтобы неприятель не мог нас заблокировать, и, располагая запасом провизии и воды всего на шесть месяцев, приняли на борт много пленных, которые также ежедневно расходовали его. Нам пришлось мириться с рационом, составлявшим две трети пайка провизии и три пинты воды на двадцать четыре часа, и это было причиной больших страданий на борту, так как люди не могли есть солонину без воды, и это заставило капитана Стюарда (sic) искать место, чтобы получить воду, поэтому мы бежали к островам Хуана Фернандеса, к тому месту, куда был заброшен судьбой Робинзон Крузо..." (68).

Экипажам требовалась вода, чтобы приготовить еще один любимый напиток моряков: чай. В начале XIX века чай не был включен в официальный военно-морской паек; любителям чаепития приходилось покупать его в лавке у корабельного казначея. Включая обычную наценку, вносимую казначеем, моряки платили от 1,50 до 2 долларов за фунт (69). Герман Мелвилл упоминает, что в корабельных котлах варили чай для всей команды, но это было в 1840-е годы, после того как чай стал частью рациона питания. Во время войны 1812 года моряки, вероятно, заваривали чай самостоятельно, используя кипяток из камбузного чайника. По состоянию на 1813 год на камбузе USS Constitution имелся по крайней мере один 16-квартовый (4-литровый) медный чайник. Кофе, возможно, также был доступен рядовым членам экипажа, но документальных свидетельств об употреблении ими этого напитка в указанный период мало. В офицерском меню, тем не менее, кофе присутствовал в достаточном количестве.

_________________________________

63. Cutbush, Observations, 119.

64. Porter, Journal, 75-76.

65. Naval Regulations Issued by Command of the President of the United States of America, January 25, 1802 (reprint ed., Annapolis, Md.:

Naval Institute Press, 1970), 26.

66. Court of Inquiry Record, Captain Charles Stewart, May 1814, RG45, M239, Roll 7, DNA.

67. Обычной практикой на борту было разрешать людям пить по желанию из бочки с водой. На фрегате USS Constitution она располагалась на лонжеронная палуба рядом с грот-мачтой. См. ссылку на это в материалах судебного процесса над кормовым артиллеристом Томасом МакКамбером, 5 июля 1811 г. (101), ), M273, Records of General Courts-Martial and Courts of Inquiry, 1799-1867, NARA.

68 Byron, “Narrative.”

69 Christoper McKee, A Gentlemanly and Honorable Profession: The Creation of the US Naval Officer Corps, 1794-1815 (Annapolis, Md.: Naval Institute Press, 1991), 496.

Расшифровка мер веса и объема, принятых в US Navy XIX в.:

1 квинтал - 45,36 кг.

1 фунт - 453,59 гр.

1 унция - 28,35 гр.

1 галлон - 3,785 л.

1 кварта - 0,946 л.

1 пинта - 0,473 л.

1 джилл - 0,118 л.

1 жидкая унция - 29,56 мл.

___________

1 дюйм - 2,54 см.

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ.

UPD:

ПРАВКА: в последнем абзаце текста в 4-й строке снизу следует читать: "на камбузе USS Constitution имелся по крайней мере один 16-квартовый (15,1-литровый) чайник".

Между второй и третьей иллюстрациями перед выделенным жирным штифтом "перевод мер в человеческую систему в конце текста"! должен быть указан вес флотского сухаря в граммах - 113,4 гр.