Мальтийские солдаты генерала Бонапарта (часть 1)

Многонациональный характер наполеоновской армии хорошо известен. Вспомним хотя бы "нашествие двунадесяти языков" в Россию в 1812 г. Впрочем, существенные иностранные контингенты служили во Французской армии и ранее - в период консульства, директории и республики. В их рядах попадались как энтузиасты-добровольцы, привлеченные под трехцветные знамена Франции революционными идеями "свободы, равенства и братства", так насильно завербованные французами местные жители и военнопленные из различных европейских армий. Такими "солдатами генерала Бонапарта поневоле" стали бойцы Мальтийского легиона (Legion Maltaise), участвовавшие в его неудачном походе в Египет, а также сотни мальтийцев, служившие в других французских формированиях.

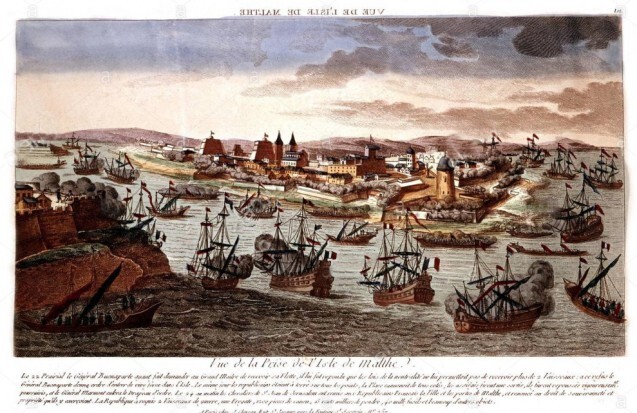

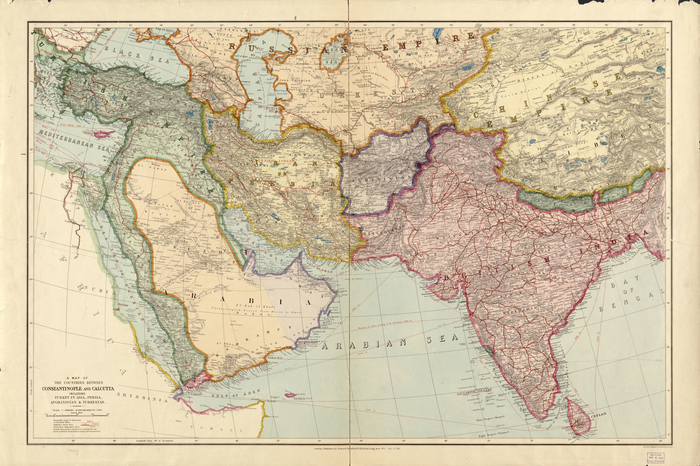

Французская армада, насчитывавшая 13 линейных кораблей, 14 фрегатов и более 400 транспортных судов бросила якоря у берегов Мальты 8 июня 1798 г. Со времен Великой осады острова в 1565 г. войсками Османской империи скалистые берега острова не видали такого мощного флота! На борту находилась почти сорокатысячная армия под командованием 28-летнего генерала Наполеона Бонапарта, имя которого грозно гремело на полях сражений Европы с 1793 г. Направляясь для завоевания Египта (вассального Османской империи), восходящий военный гений Франции был намерен "походя" взять под контроль важнейший стратегический пункт на пересечении морских путей Средиземноморья - Мальту.

Покорение Мальты Бонапартом, ставшее для него одной из самых скоротечных блестящих кампаний, заслуживает отдельного рассказа, тем более, что эти события практически не освещены ни в отечественной, ни в зарубежной историографии. Однако для данного очерка они представляют интерес лишь настолько, насколько имеют отношение к судьбе будущих мальтийских солдат знаменитого полководца.

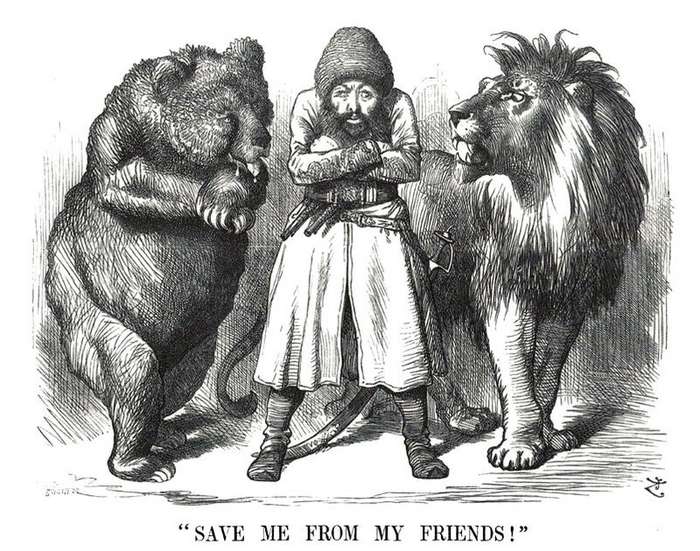

К 1798 г. Мальта уже более двух с половиной столетий находилась под властью Суверенного военного ордена рыцарей-госпитальеров Св. Иоанна Иерусалима, Родоса и Мальты (Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta), проще говоря - Мальтийского ордена. С течением времени богатое и относительно мирное существование на Мальте ослабило боевой потенциал этого военно-духовного ордена, превратив некогда бесстрашных воинов и моряков в хитроумных дипломатов, искусных строителей и учредителей разнообразных католических благотворительных заведений. Французскому вторжению орден мог противопоставить только 332 "воинствующих братьев-рыцарей", около 50 из которых, выражаясь современным языком, давно вышли из призывного возраста. Немаловажным фактором в падении Мальты стало и то, что, по меньшей мере две сотни орденских братьев являлись выходцами из Франции. Многие из этих людей, несмотря на принадлежность к знатным дворянским фамилиям, горячо сочувствовали гуманистическим идеям Французской революции и были склонны ассоциировать с ними агрессивную армию Бонапарта. Великий магистр Ордена Фердинанд фон Хомпеш, первый немец и первый невоенный человек на этом посту, не верил в перспективы обороны острова и уповал на "дипломатию выгодной капитуляции". В этих условиях основной силой, готовой встать на защиту Мальты, являлись орденские воинские части и ополченческие формирования, укомплектованные коренными мальтийцами. По жестокому стечению обстоятельств именно из них впоследствии были набраны мальтийские солдаты Наполеона.

Мальтийцы, сыгравшие ключевую роль в легендарной обороне острова от турок в 1565 г., с тех пор активно привлекались рыцарями-госпитальерами к военной службе. Жители Мальты, глубоко верующие католики и приверженцы старинных традиций, в большинстве своем были лояльны к Ордену. Они видели в нем оплот своей веры. Несмотря на то, что высокомерие аристократов-рыцарей, занимавших на острове почти все ключевые посты, изрядно досаждало простолюдинам-мальтийцам, сочувствующих революционным идеям Европы среди жителей Мальты было довольно мало. В пришедших с моря войсках далекой страны, казнившей своего короля и превратившей множество церквей в непонятные "храмы разума", патриархальные и простодушные мальтийцы видели "безбожников и разбойников". Складывалась парадоксальная ситуация: мальтийцы были готовы драться за рыцарей, а сами рыцари - едва ли готовы драться вообще.

Вооруженные силы Мальтийского ордена в конце XVIII в. были весьма скромными. Элитным подразделением считалась личная Гвардия великого магистра, в которой служили представители лучших мальтийских семей, потомки героев обороны 1565 г. Это подразделение, примерно соответствовавшее структуре гренадерского батальона, в 1798 г. было укомплектовано не полностью и насчитывало несколько десятков офицеров и "кадетов" из числа рыцарей и около 200 нижних чинов-мальтийцев. Несшие охрану резиденций великого магистра и других важных объектов, гвардейцы-гренадеры имели неплохую строевую подготовку и умели демонстрировать бравый вид на парадах. Для этих потомственных солдат, считавших службу Ордену делом своей жизни (скромное жалование едва ли представляло стимул для представителей зажиточных и уважаемых семейств) был характерен неплохой боевой дух, однако их боевая подготовка была не более чем удовлетворительной. Гвардейцы великого магистра щеголяли в роскошных красных мундирах с белым прибором и желтым приборным металлом, под которые надевались белые жилеты. Их головные уборы украшали бело-красные кокарды и пышные плюмажи той же расцветки. Офицеры и кадеты носили под мундирами алые жилеты с изображением белого мальтийского креста - своего рода наследие гордых рыцарских плащей госпитальеров средневековья.

Главной силой сухопутных войск Ордена являлся Мальтийский пехотный полк (Reggimento di Malta), созданный в 1776 г. и насчитывавший на момент "пришествия Наполеона" едва 500 солдат и офицеров из 1 200 положенных по штату. Нижними чинами полка становились в основном мальтийские бедняки, которых привлекли на службу не столько довольно скудное жалование и дармовая кормежка, сколько гарантированный рыцарями "социальный пакет" для их семей. В частности, солдатские жены обеспечивались оплачиваемой работой, дети получали бесплатное начальное образование, а также снабжались одеждой и предметами первой необходимости. Карьерный рост для мальтийца в этой части de facto достигал чина лейтенанта. Современники признают, что мальтийские пехотинцы были неплохо дисциплинированы, однако их подготовка представляется столь же непропорциональной, как и у гвардейцев. Они умели сносно ходить в строю, но скверно стреляли, а своим навыкам в рукопашном бою были обязаны скорее народной забаве - бою на палках, чем упражнениям со штыком. Оружие орденской пехоты - мушкеты образца 1754 г. фирмы "Жирард и Компания Св. Этьена", произведенные более 30 лет назад (поступали на Мальту с 1759 г.), устарели и находились в плохом техническом состоянии. Форма Мальтийского полка, тем не менее, была весьма красива - белые мундиры с красным прибором и желтым приборным металлом, белые жилеты, треуголки с бело-красными кокардами и плюмажами, черные кожаные гетры до колен на пуговицах (у офицеров - сапожки с отворотами). Офицеры носили серебряные эполеты, а их униформа была расшита галунами.

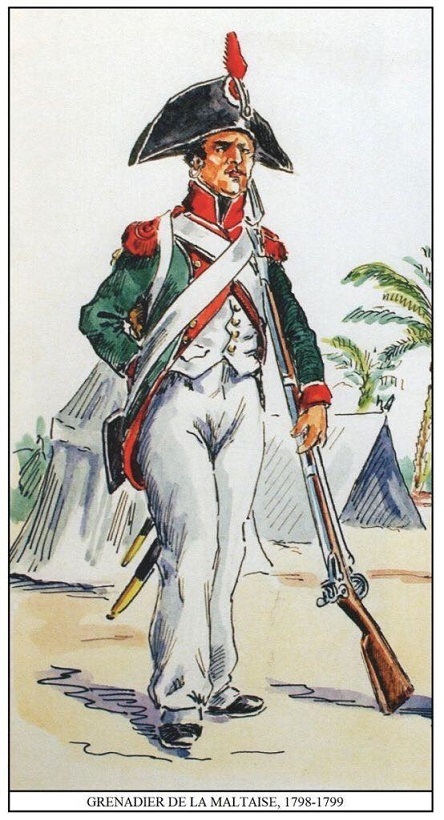

Весьма оригинальным формированием орденской пехоты был Полк мальтийских стрелков (Reggimento di Cassiatori Мaltesi), комплектовавшийся по милиционному принципу из местных добровольцев. Его бойцы получали от казны только оружие и униформу, а все остальные расходы должны были нести сами. Проживавшие у себя дома и в свободное от службы время занимавшиеся гражданскими делами, стрелки должны были выполнять задачи по охране побережья и фортификационных сооружений, полицейские функции, а также по сигналу становиться в строй в полном составе. Учения полка проводились в основном поротно, по территориальному принципу. Стрелки, являвшиеся выходцами из мальтийской мелкой и средней буржуазии, являли собой типичную национальную гвардию конца XVIII в. Им были присущи соответствующие черты: высокая сознательность и дух соперничества с регулярными частями с одной стороны, и недостаточная боевая подготовка - с другой. Впрочем, относительно последнего у современных военных историков Мальты существуют разные мнения. Ричард Мифсуд, исследователь участия мальтийцев в наполеоновских войнах, называет выучку стрелков "слабой". В то же время реконструктор этого полка Сэвиор Гарсиа утверждает, что мальтийские стрелки были обучены егерской тактике и, благодаря отличному знанию местности и умению действовать в составе своих территориальных рот, представляли значительную боевую силу. В 1798 г. полк насчитывал около 1 200 чинов, причем все офицеры, за исключением "почетного полковника"-рыцаря, были мальтийцами. Стрелки имели униформу егерского образца - зеленые куртки с белым прибором, расшитые белым шнуром, широкие красные кушаки, короткие сапожки и головные уборы типа цилиндров с общими для орденских вооруженных сил бело-красными кокардами и плюмажами. Офицеры носили серебряные эполеты и треуголки с красно-зелеными или целиком красными плюмажами.

Милиционные компоненты обороны Мальты были представлены, кроме того, городским и сельским ополчением (Milizie Urbana и Milizie di Campagna), основанным на выборочной воинской обязанности населения в возрасте от 16 до 60 лет. Общая численность этих частей выглядела весьма внушительной: шесть полков и один батальон в городах и две бригады по три полка каждая в сельской местности, всего от 10 до 13 тыс. штыков. От Ордена ополченцы получали оружие и, в случае с некоторыми городскими контингентами и офицерами - небольшое жалование. Полковыми и бригадными командирами назначались рыцари, остальной командный состав был представлен мальтийцами из числа наиболее авторитетных людей. Боевая подготовка ополченцев велась очень нерегулярно, особенно - в составе подразделений. Тем не менее, они активно привлекались к охране побережья и гарнизонной службе в отдаленных укреплениях, которую несли вахтовым методом. Ополченцы, как правило, неплохо стреляли: свои ружья они без стеснения использовали для охоты на кроликов и прочую мелкую дичь. Большинство ополченцев не были униформированы, за исключением офицеров и, возможно, некоторых городских рот, имевших голубые мундиры с белым прибором.

В боевом расписании сухопутных сил Ордена значились еще кавалерийский полк и отряды конных "тюркопильеров" (всадников, снаряжение которых имитировало таковое турецких воинов) и "бандольеров", однако они не были укомплектованы нижними чинами. Инженерный корпус тоже был представлен в основном квалифицированным командным составом и рассчитывал на рабочую силу местных ополченцев.

Артиллерийский корпус объединял сухопутных и морских канониров и состоял примерно из 400 человек. Орденские пушкари имели темно-синие мундиры и брюки (в остальных частях брюки были белыми) с красным прибором и золотым приборным металлом, а также красные жилеты. Знаком отличия офицеров-артиллеристов были золотые эполеты.

Военный флот Мальтийского ордена, в свое время наводивший ужас на турецко-османское и берберийское судоходство Средиземноморья, к концу XVIII в. значительно сократился, но все еще был способен решать задачи береговой обороны. Главные силы парусной флотилии состояли из двух 64-пушечных линейных кораблей - "San Zacharias" и "San Giovanni", а также 40-пушечных фрегатов "Santa Elisabetta" и "Santa Maria", из которых только последний не был в хорошем техническом состоянии. Силы флота дополняли несколько малых кораблей и галерная флотилия, гребцами на которой служили как невольники-мусульмане, так и каторжники-христиане. Общая численность вольнонаемных матросов, преимущественно мальтийцев, достигала 1 200 чел. Флотскими офицерами становились почти исключительно рыцари. Кадровые моряки на парусных кораблях носили голубые мундиры, на галерах - красные.

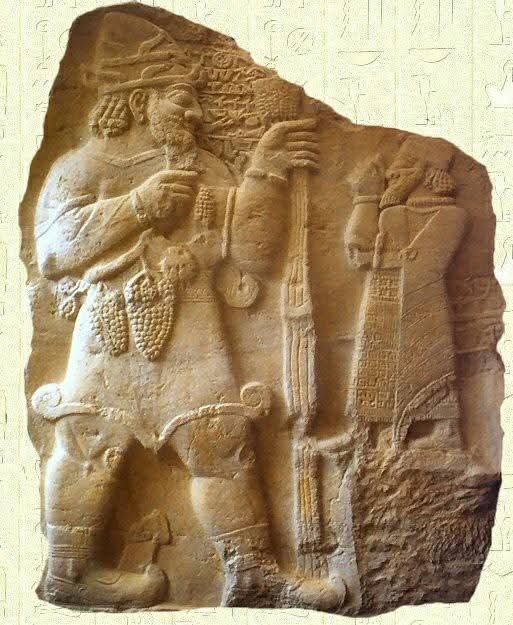

"Парадный портрет" флота Мальтийских рыцарей, ведущего бой с берберийскими корсарами. Моряки, к слову, были более боеготовы и во время "пришествия безбожных якобинцев" оказали относительно успешное сопротивление.

Кроме того, имелось два батальона морской пехоты, один из которых нес службу на линейных кораблях и фрегатах, второй - на галерах. Общая численность этих частей достигала 500 чел.

Основой обороноспособности Мальты, делавшей ее "крепким орешком" даже для опытной Французской армии, были ее укрепления. За 268 лет пребывания на острове рыцари-госпитальеры покрыли его сетью превосходных фортификационных сооружений, особенно сильных в районе основных портовых городов - Ла Валетты, Витториозы и др. Там берега буквально оскалились неприступными бастионами. Некоторые из крепостных орудий, установленных на них, впрочем, были изготовлены еще в XVII в., однако они вполне годились в дело. Показательно, что Этьен Пусселж (Etienne Poussielgue), шпион, отправленный Бонапартом на Мальту незадолго до вторжения, так оценивал ее обороноспособность: "Несмотря на ограниченные силы Ордена,... его не удастся застать врасплох. Мальта вполне способна оказывать сопротивление открытому вторжению, пока другая страна (скорее всего, Великобритания или Россия - прим. автора) не придет ей на помощь". Уже после захвата острова главный инженер армии Бонапарта генерал Луи Каффарелли дю Фалга (Louis Caffarelli du Falga) c облегчением заметил: "Нам повезло, что нашлось кому открыть нам ворота". Ворота французам открыли сами мальтийские рыцари во главе с великим магистром фон Хомпешем...

Скоротечная военная кампания, приведшая к падению Мальты и капитуляции Ордена, заслуживает отдельного рассказа, не являющегося задачей данного очерка. Однако отдельного упоминания заслуживает то, что мальтийские солдаты и ополченцы проявили гораздо большую волю к сопротивлению, чем их командиры-рыцари. В целом ряде случаев высокопоставленным "орденским братьям" пришлось долго уговаривать защитников острова сложить оружие и сдать свои укрепления уже после того, как 12 июня 1798 г. вступил в силу мирный договор.

Согласно условиям сдачи Мальтийского ордена, включавшим, в частности, солидные единовременные пособия и пожизненные пенсии великому магистру и французским рыцарям, сохранявшим также всю личную собственность, мальтийские войска Ордена подлежали разоружению. Статья 5-я прилагавшейся к договору "диспозиции" предусматривала передачу Французской армии всех фортификационных сооружений, артиллерии, арсеналов и "стратегических бумаг", а статья 6-я предписывала солдатам-мальтийцам "оставаться в своих казармах до дальнейших распоряжений". Таковые последовали 13 июня, когда всем офицерам и солдатам Ордена "местного происхождения" было приказано выстроиться для смотра в городе Биркиркара близ Ла Валетты. С французской стороны парад побежденной практически без боя армии принимали шеф бригады Ланн и генерал Дюгуа (Dugua). Последний направил Бонапарту рапорт о том, что на смотр прибыли только 147 гренадеров Гвардии великого магистра, 417 стрелков, 172 морских пехотинца и 60 солдат Мальтийского пехотного полка при 18 офицерах. Остальные сочли унизительным для себя маршировать перед захватчиками и остались в казармах или разошлись по домам. Из прибывших же только 25 человек выразили желание поступить на французскую службу.

Столь скромные результаты генерал Бонапарт справедливо расценил как сигнал тревоги. Мальта едва заполучила новых хозяев, а ее солдаты уже были настроены недружелюбно. Отрапортовав Директории в Париж о своем блестящем успехе, честолюбивый французский полководец готовился продолжить выполнении основной задачи своей экспедиции - отплыть в Египет. Держать покоренный остров в повиновении предстояло 4-тысячному гарнизону. Из соображений безопасности французам было выгоднее изолировать наиболее подготовленных бойцов Мальты - забрать их с собой. Кроме того, мальтийцы, язык которых, относящийся к семитской группе, схож с арабским, могли пригодиться на новом театре военных действий в качестве переводчиков. Да и вообще на войне несколько сотен профессиональных солдат никогда не бывают лишними! Руководствуясь этими соображениями, генерал Банопарт 14 июля издал прокламацию, которую французским оккупационным властям на острове следовало довести до сведения всех и каждого. Регулярным солдатам Ордена, покинувшим свои части, предписывалось в 48-часовой срок вернуться на службу. Новый смотр мальтийских частей был назначен на 5 часов вечера 16 июня в форте Св.Эльма, расположенном на берегу главной портовой Великой гавани острова. Солдатам предписывалось построиться в полной форме и, естественно, без оружия. Не явившимся грозило наказание в виде года на галерах. Этим же указом распускались мальтийские стрелки и ополченцы, которым надлежало сдать находившееся у них на руках оружие. Одновременно Бонапарт приказал приготовить на кораблях французской эскадры "помещения с надежными запорами" для транспортировки мальтийцев в Египет. Согласно его плану, бывшие гвардейцы и пехотинцы Ордена приписывались к французским сухопутным войскам, а моряки и морские пехотинцы переходили в подчинение флота.

Разумеется, предписание Бонапарта было выполнено лишь частично. Как известно, если крестьянин решил спрятать оружие, заставить сдать "стволы" невозможно ни угрозами, ни посулами. Именно старые орденские мушкеты в руках бывших стрелков и ополченцев несколько месяцев спустя заставили французский гарнизон ретироваться под защиту стен Ла Валетты, когда на Мальте вспыхнуло народное восстание против захватчиков... Однако с навербованными из самой бедноты пехотинцами и происходившими из авторитетных фамилий гвардейцами дело обстояло несколько иначе. Многие из них, конечно, бежали и перешли на нелегальное положение, но другим не позволила сделать это необходимость обеспечивать свои семьи или превратно понятая гордость. К тому же им и в голову не могло придти, какую жестокую участь уготовил им Наполеон Бонапарт. 16 июня 1798 г. 119 гвардейцев-гренадеров и 358 пехотинцев выстроились в форте Св.Эльма, откуда им суждено было начать долгий путь скитаний по дорогам наполеоновских войн.

Внезапно мальтийцев окружили шеренги французских солдат со штыками наизготовку. Под угрозой расстрела их разбили повзводно и заставили погрузиться на различные корабли французского флота. Поняв, что их ждет расставание с милой родиной, многие оказали отчаянное сопротивление. Генерал Каффарелли свидетельствует, что против "зачинщиков" пришлось применить оружие и несколько человек были ранены штыками, а другие - сильно избиты. Некоторые из мальтийцев бросились в воду со сходен и, мастерски ныряя, попытались скрыться вплавь. Однако у французов на этот случай были приготовлены шлюпки с матросами, которые вылавливали беглецов. В конечном итоге всех "новобранцев поневоле" водворили в трюмы и посадили под замок.

Несмотря на проявленную жестокость, Французская армия была еще не чужда революционным идеям гуманизма. Декретом генерала Бонапарта от 17 июня семьям насильно мобилизованных мальтийцев было назначено денежное содержание. Жены солдат каждые 10 дней должны были получать по 20 су, а дети до десятилетнего возраста - по 10 су. Для унтер-офицерских семей выплаты составляли 30 и 15 су соответственно. Для покрытия этих расходов из жалования каждого мальтийского солдата Французской армии удерживалось по одному сантиму ежедневно. Об этой инициативе в восторженных выражениях писала учрежденная французами газета "Journal de Malte", но современные мальтийские историки сомневаются, что выплаты реально имели место.

Французская армада вышла в море. Мальтийских солдат продержали в трюмах до тех пор, пока берега их родины не скрылись за горизонтом. Однако, когда их наконец выпустили на палубу, несколько человек снова бросились в море. Наверное, они надеялись, что за французской эскадрой следуют на рыбачьих лодках их родственники и друзья, которые подберут их. Вылавливать пловцов пришлось французскому бригу "Naiade". Здесь надо отдать должное человечности французов: они вполне бросить "мятежников" в открытом море, но спасли их. Впрочем, наказание за новый мятеж было жестоким: мальтийцев снова на сутки заперли в трюмах, на сей раз без пищи и воды. После этого непокорные солдаты с маленького острова наконец смирились со своей участью и провели остаток плавания к берегам Египта без открытых возмущений.

1 июля Французская армия начала высадку на берег близ Александрии Египетской. На следующий день город был захвачен и генерал Бонапарт с главными силами выступил на Каир. С похода 5 июля им был отдан приказ командиру 69-й полубригады (Demi-Brigade) генералу Дюмуе (Dumuy) организовать мальтийских солдат в единый пехотный батальон из девяти рот. Новая часть должна была именоваться Мальтийским легионом.

Мальтийцы в это время находились в Александрии, где комендант генерал Клебер задействовал их на строительстве новых и ремонте старых укреплений. В десятых числах июля переформирование было завершено, и в командование новой иностранной частью на французской службе вступил шеф батальона Бурбель (Bourbel, ранее служил при штабе армии). Офицерами были назначены в основном бывшие мальтийские рыцари французского происхождения, перешедшие на службу Директории. Историограф Мальтийского легиона Ричард Мифсуд заявляет, что на этом этапе был только один младший офицер-мальтиец. К офицерскому чину можно приравнять и другого мальтийца - врача Легиона Салву Сперанца. Общая численность личного состава, включая приданных французских военнослужащих, достигала 500 чел. Первая элитная рота получила название "гренадерской". Мальтийские легионеры продолжали носить свои красочные орденские мундиры, белые с красным и красные с белым. Вероятно, они были вооружены вывезенными с Мальты орденскими мушкетами: во всяком случае, один из инспектировавших Легион французских офицеров напишет, что ружья у легионеров "старые и негодные", в то время, как стрелковое оружие французского производства в Египте было вполне удовлетворительным.

17 - 20 июля гренадерская рота Мальтийского легиона приняла боевое крещение. Она выступила в составе мобильной колонны генерала Дюмуе в направлении на Даманхур и была вовлечена в ожесточенные бои с атаковавшими колонну отрядами мамелюкской конницы. В конечном итоге Дюмуе был вынужден вернуться в Александрию, причем мальтийские гренадеры составили арьергард. Описывая это сражение, французский очевидец отмечает, что мальтийские легионеры "подвергались постоянным атакам, и несколько из них были убиты". Наградой их мужеству стала сдержанная похвала генерала, отметившего в рапорте, что его новые солдаты "превосходно выстояли под неприятельским огнем". Однако до конца августа мальтийцы продолжали использоваться преимущественно на тяжелых работах в дневное время: комендант Клебер резонно полагал, что, выросшие в условиях жаркого климата, они больше подходят для этого, чем французы. Лояльности к французскому триколору легионерам это явно не добавляло.

2 августа Мальтийский легион вместе с гренадерской ротой 69-й полубригады выдвинулся из Александрии в Абукир. Соединению была поставлена задача обезопасить коммуникации Французской армии в направлении на Розетту (Рашид). Поход сопровождался постоянными стычками с арабскими партизанскими отрядами, лояльными мамелюкским правителям Египта. Мальтийцы потеряли трех человек убитыми и 11 ранеными. Среди выбывших из строя оказался и их командир Бурбель. Как только французская хватка на горле Легиона ослабла, солдаты с Мальты начли "показывать характер". Генерал Дюмуе докладывал о "скверном поведении определенного количества мальтийских солдат, которые угрожали своим офицерам и злонамеренно подавали дурной пример товарищам". Генерал также предложил отправлять мальтийцев на все задания совместно с французами, высказывая опасения, что "иначе они могут дезертировать". Хотя, собственно говоря, куда бедолагам было бежать в чужой стране, да еще посреди пустыни?

После того, как в ночь с 1 на 2 августа британский флот адмирала Нельсона атаковал врасплох и практически уничтожил стоявшую в заливе Абукир близ устья Нила французскую эскадру, на долю мальтийских легионеров выпало особенно мрачное и неблагодарное задание. Бойцы легиона были задействованы для сбора и захоронения плававших в воде трупов французских моряков и выуживания среди прибитых к берегу обломков "всего, что еще годилось к употреблению". Согласно свидетельству современника, работать им приходилось по пояс в воде, от чего обувь многих солдат вскоре пришла в негодность. Также отмечалось, что мальтийцы, как глубоко верующие люди, проявили большое уважение к погибшим. Засыпание каждой могилы они сопровождали общей молитвой. Возможно, это было обусловлено и тем, что среди жертв сражения при Абукире вполне могли оказаться их земляки и вчерашние товарищи по вооруженным силам Мальтийского ордена. Хотя "приватизированные" французами орденские корабли в этой несчастливой битве не участвовали, многие из мальтийских моряков и морпехов, мобилизованных во Французский флот, служили на разгромленной Нельсоном эскадре адмирала де Брюи. Кстати, те из них, кто попал при Абукире в плен к британцам, были без лишних формальностей зачислены в Королевский флот (Royal Navy) как потенциальные враги французов.

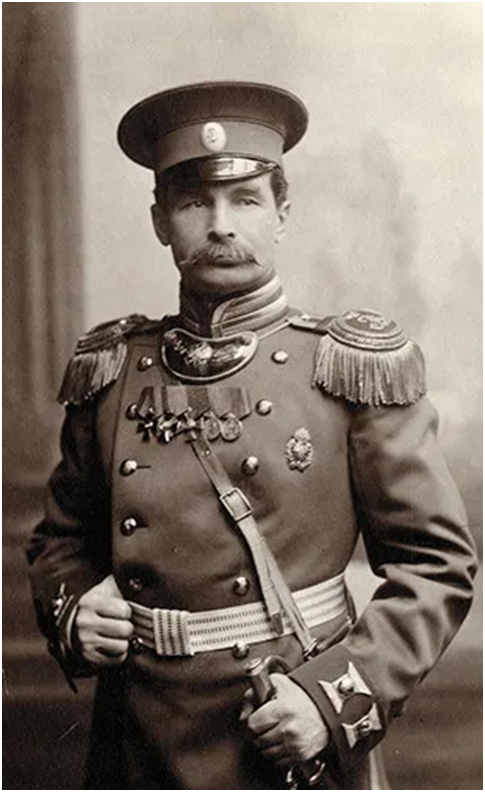

Битва при Абукире. Знаменитая картина Джорджа Арнальда, отлично передающая ужас этого разгрома для французов. Мальтийским легионерам предстояло вылавливать трупы...

11 августа мальтийцы вместе с французской ротой вышли из Абукира, сопровождая транспортный конвой в Розетту, куда благополучно прибыли 13 числа. С 18 по 25 августа последовал новый переход по пустыне - на сей раз в Эль Раманию, который, за отсутствием командира части, был осуществлен под началом капитана гренадерской роты. Достигнув цели, Легион получил приказ разбить укрепленный лагерь и обеспечивать из него безопасность в зоне Александрийского канала. После того, как мальтийцы завершили строительные работы, был проведен их первый строевой смотр в Египте и составлена строевая записка. Согласно этому документу, в Легионе числились "21 офицер, включая врача, 20 сержантов, включая оружейного мастера, 38 капралов, 4 барабанщика, 228 рядовых - итого 311 всех чинов". В документе значилось, что "большое число" мальтийцев оставались в гарнизонах Александрии и Абукира в качестве "рабочих, ординарцев, пекарей и денщиков".

30 августа Мальтийскому легиону был назначен новый командир, колоритная личность которого заслуживает отдельного описания. Бернард МакШихи (Bernard MacSheehey), сын мятежных ирландских католиков, бежавших во Францию от британских притеснений, он вступил на французскую службу в 1796 г. За плечами у этого офицера было выполнение секретного задания в Ирландии, а в активе - репутация отчаянного храбреца и неуправляемого упрямца. Прозвище, закрепившееся за бессменным командиром Мальтийского легиона во время Египетской кампании - "Огонь МакШихи" - может свидетельствовать не только о его пылком нраве, но и об огненно-рыжей шевелюре. Словом, новый шеф батальона был под стать своим дерзким подчиненным.

Первые отзывы нового командира легионеров о своей части были вполне благоприятные. "Качество младших офицеров отменное; офицеры демонстрируют отличный боевой дух", - пишет МакШихи Бонапарту, напоминая, тем не менее: "Мой генерал, очень важно, чтобы вы проинформировали меня о своих планах касательно недостатка офицеров, так как есть несколько рот вовсе без офицеров". "Дисциплина и обучение являлись постоянным предметом моих забот, и я могу доложить вам, мой генерал, что Мальтийский легион находится в этом отношении на достойном уровне, лучшем, чем я ожидал увидеть по прибытии".

"Огонь МакШихи" сразу же вскрыл серьезные злоупотребления в снабжении: французские интенданты в Египте, не способные прокормить даже собственные войска, "каких-то мальтийцев" вообще посадили на голодный паек. "Легион не получил ни одного су со времени моего прибытия, - доносил шеф батальона своему командующему. - Чтобы обеспечить моих людей чем-нибудь, кроме хлеба,... я был вынужден просить друга одолжить мне деньги для выплаты солдатского жалования". Одновременно, желая довести до максимума боевой потенциал своей части, МакШихи добился возвращения в ряды всех разнорабочих и денщиков (приказ от 2 сентября), а также откомандирования из Абукира нескольких десятков "спешенных" мальтийских моряков, переживших разгром французской эскадры.

Дальнейший боевой путь Мальтийского легиона описан в рапорте шефа батальона МакШихи генералу Бонапарту от 14 вандемьера (5 октября) 1798 г. Вот типичная выдержка из этого документа: "Мы должны были выступить в тот же день, выбрав один из нескольких маршрутов, все из которых были равно опасны. Арабы опять атаковали нас, и мы понесли новые потери. Несколько человек, среди которых - капитан и лейтенант, были убиты и ранены в ряде сражений против бедуинов...

Мой генерал, со времени формирования эта часть (мальтийский легион - прим. автора) не знала не единого периода отдыха и неизменно доказывала свою храбрость и стойкость перед лицом самых жестоких испытаний".

На основании рапорта шефа батальона МакШихи можно сделать заключение, что вплоть до поздней осени 1798 г. служба Мальтийского легиона состояла в основном в сопровождении французских транспортов и патрулировании коммуникаций в районе Эль Рамании. Легионерам зачастую приходилось вступать в бой, причем как с сохранявшими верность прежним правителям Египта партизанами, так и с промышлявшими разбоем бедуинами. Потерь с обеих сторон в таких стычках было предостаточно, чего нельзя сказать о славе, ласкавшей своими лучами только главные силы Французской армии на Востоке (Armee d"Orient). Нередко привлекались легионеры и к разнообразным тяжелым работам. Очевидно, что привыкшие к жаре мальтийцы более других подходили для этого, и французские воинские начальники использовали их "по полной"._____________________________________________М.Кожемякин.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.