Лига историков

Настаська

"Жги ворожею проклятую!" - доносилось со двора. Вжавшись в стену, стояла, сынка обняв, ни жива ни мертва. Настаська... Кто она? Так, попадья, попавшая в княжеский терем за красоту свою да обхождение доброе. Да, при живой жене любила князя, но разве ж за то достойна такой страшной кары?

Между тем, со двора уже дымом тянуло. Разгорался костер. Молилась Настаська, плакала. Сыночка обнимала как в последний раз.

В 1149 году молодой галицкий княжич Ярослав Владимиркович женился на княжне Ольге Юрьевне, дочери князя Ростово-Суздальского Юрия Владимировича Долгорукого.

Брак сей был заключен не по любви, а по надобности: таким образом отец Ярослава, князь Галицкий Владимирко Володаревич заключил союз с Юрием Долгоруким против великого князя Киевского Изяслава Мстиславовича.

В 1153 году Владимирко Володаревич скончался, и Ярослав Владимиркович стал новым князем Галицким.

Союзник Ярослава, и по совместительству, тесть его, Юрий Долгорукий, к тому году успел побывать великим князем Киевским и после кратковременного безуспешного правления был изгнан все тем же Изяславом.

Ярославу Владимирковичу пришлось самому воевать с киевским князем за волынские города, захваченные в свое время Владимирко Володаревичем. 16 февраля 1154 года во время кровопролитной битвы при Теребовле Изяслав захватил в плен много галичан, но в итоге после долгих переговоров киевский князь согласился отступиться от волынских владений Ярослава в обмен на признание галицким князем старшинства Изяслава Киевского.

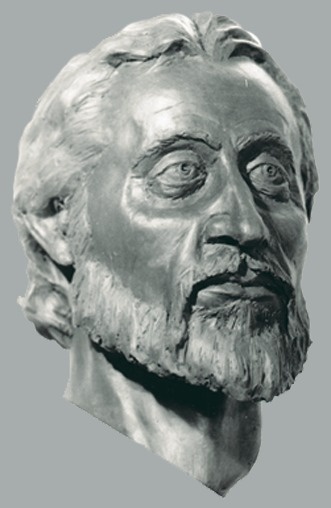

За столь мудрое решение в народе прозвали Ярослава Владимирковича "Осмомыслом", что значит "тот, у кого восемь умов".

В 1157 году тесть Осмомысла, Юрий Долгорукий, скончался, после чего Ярослав Владимиркович стал союзником нового киевского князя Изяслава Давыдовича.

Уже через год Ярослав и Изяслав рассорились - киевский князь поддержал претензии на галицкий стол двоюродного брата Осмомысла, Ивана Ростиславовича Берладника.

Вскоре Изяслав вместе с Берладником пошли войной на Ярослава. Ярославу и его союзнику, князю Волынскому Мстиславу Изяславичу, удалось разгромить врагов своих, после чего киевский стол был отдан Ростиславу Мстиславичу.

В 1161 году Изяслав Давыдович был убит, а Иван Берладник умер на чужбине.

Ярослав Осмомысл был верным соратником Мстислава Изяславича в противостоянии с Владимирским князем Андреем Боголюбским. Вместе князья галицкий да волынский нанесли Боголюбскому страшное поражение.

На внешнем фронте все получалось у Осмомысла, спорились его княжеские дела, выигрывались сражения, бежал супостат. Однако на фронте семейном Ярослав Владимиркович оказался не столь успешен.

Нет, детишек княгиня Ольга Юрьевна родила супругу немало - три дочери, сын Владимир. Однако же, Ярослав Владимиркович как не любил жену в первый день свадьбы, так не полюбил ее и за двадцать с лишним лет совместной жизни.

Постыла была Осмомыслу княгиня Ольга Юрьевна, и даже резвый наследник Владимир его не радовал.

В 1170 году совершил Ярослав Владимиркович неслыханное дело - при живой-то жене привел в терем полюбовницу, вдовую попадью Анастасию Чагривну, или, как ее еще называли, Настаську Чарг.

И вот эта-то Настаська и родила князю внебрачного сына, которому дали имя Олег. Ярослав Владимиркович дал отпрыску свое отчество - Ярославич, однако, в Галиче мальчишку называли обидно - Олег Настасьич.

Ярослав крепко любил своего сыночка Олега и его мать, Настаську. А вот законная жена Ольга Юрьевна, законные дети и наследник Владимир стали князю не милы. Охладел Осмомысл к семье-то.

Семейными проблемами князя не преминули воспользовался галицкие бояре, которые давно находились с ним в противостоянии. По примеру польской и венгерской знати хотели бояре больше власти, больше влияния.

В 1171 году галицкая аристократия открыто поддержала Ольгу Юрьевну в ее схватке с Настаськой. Узнав об этом, Осмомысл осерчал и изгнал княгиню с наследником Владимиром в Польшу.

Ярослав Владимиркович заявил, что, в случае смерти своей, он видит наследником сына Олега, регентшей при нем - Анастасию Чагривну.

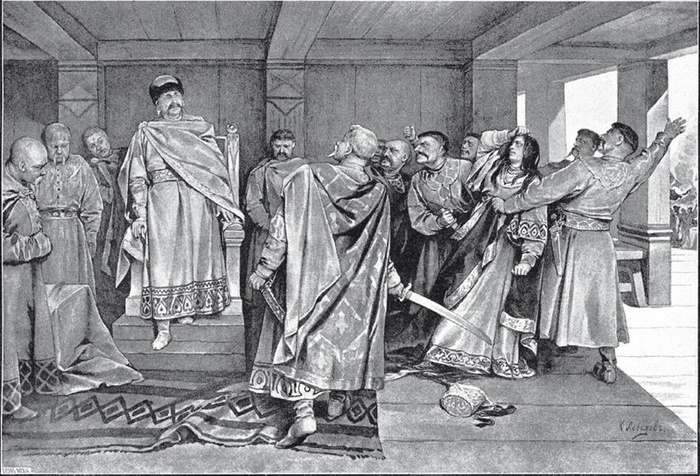

Бояре возмутились и устроили в Галиче мятеж. В княжеский терем ворвались бунтовщики, кричавшие, что Чагривна - ведьма, что она околдовала князя. На глазах у Осмомысла Настаську схватили, жестоко избили и потащили во двор, где уже полыхал костер.

Анастасия была сожжена за ведьмовство. "Ведьменка" Олега Настасьича бунтовщики, правда, не тронули.

С князя Ярослава Владимирковича бояре взяли клятву, что тот вернет в Галич Ольгу Юрьевну и будет жить с ней в полном согласии.

Испуганный произошедшей у него на глазах расправой над любимой женщиной, Осмомысл выполнил требование бунтовщиков.

Ольга Юрьевна с княжичем Владимиром вернулись в Галич. Князь создал супруге настолько невыносимую жизнь, что в 1172 году княгиня с сыном были вынуждены бежать из Галича во Владимир-на-Клязьме, к брату Ольги Юрьевны.

В 1182 году княгиня, принявшая схиму под именем Ефросиния, скончалась во Владимире. После этого Ярослав Осмомысл, к тому времени снова подчинивший себе бояр, восстановил отношения с сыном Владимиром.

Законный наследник вернулся в Галич и жил с отцом, несмотря на то, что Осмомысл оказывал "Настасьичу" несравнимо большие почести.

В 1187 году на смертном одре Ярослав Владимиркович отдал галичский (главный) стол незаконному сыну Олегу, рожденному от наложницы. Старшему сыну, рожденному в законном браке от княжны, дочери Юрия Долгорукого, отец отдал во княжение маленький Перемышль.

Галичане были недовольны посмертным решением князя, но покорились ему.

Галичане-то покорились, да вот только Владимир Ярославич не готов был смириться с потерей главного стола. Сговорившись с боярами, перемышльский князь изгнал единокровного брата из Галича.

"Настасьич", спасая жизнь свою, сбежал в Овруч. Олег просил поддержки в возвращении галицкого стола у овручского князя Рюрика (Василия) Ростиславовича, но получил отказ.

Тогда Настасьич отправился в Польшу, на поклон к королю Казимиру II Справедливому. Казимир с удовольствием поддержал Олега: вместе с польскими ратниками бастард Осмомысла пошел в Галич против Владимира.

Князь Галицкий ничего не смог противопоставить польской рати и был разбит. Владимир с женой и двумя сыновьями бежал в Венгрию, ко двору короля Белы III.

Между тем, Олег Настасьич недолго княжил в Галиче. В 1188 году бояре отравили князя и призвали князя Волынского Романа Мстиславича.

Владимир Ярославич, как законный наследник стола, стал просить у Белы помощи. Венгерский король согласился помочь свергнутому князю, вторгся в Галицкое княжество, разбил Романа Мстиславича, но вот стол Владимиру вернуть отказался. Бела усадил на Галицкое княжение своего сына Андраша.

Владимир с семьей оказался в венгерском плену, из которого ему чудом удалось бежать.

Не готовый смириться с потерей стола, бывший галицкий князь сумел добраться аж до Рима, где обратился к самому императору Священной Римской империи Фридриху I Барбароссе. Фридрих поддержал Владимира Ярославича, после чего против венгров с бывшим галицким князем согласились выступить поляки (правда, не бесплатно, а за 2000 гривен в год).

Вместе с поляками Владимир смог выбить венгров из Галича и в начале 1189 года утвердиться на галицком престоле.

Правда, положение Владимира Ярославича было шатким, он искал поддержки неподалеку, и, в конце концов, смог заручиться покровительством князя владимиро-суздальского Всеволода Большое Гнездо - самого могущественного в раздробленной Руси на тот момент.

Всеволод взял с других князей клятву:

"Галича не искать под ним".

Владимир Ярославич наконец-то прочно занял престол своего отца, который, впрочем, покойный отец ему отдавать вовсе не хотел.

Сыновья Владимира Ярославича умерли еще при жизни отца, из-за чего династия галицких Ростиславичей угасла.

Борьба за галицкий стол возобновилась и стала еще более кровавой.

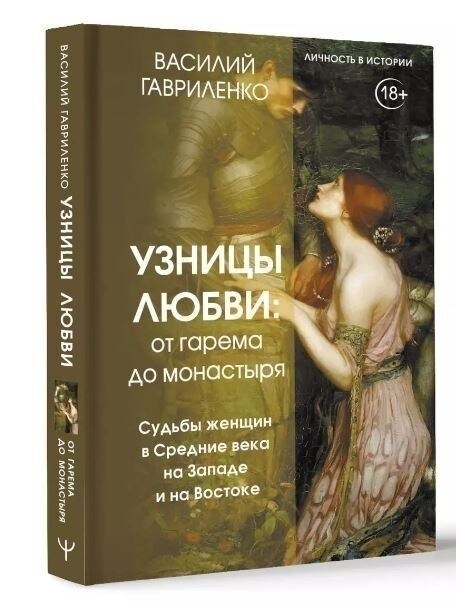

Дорогие читатели! В издательстве АСТ официально вышла моя вторая книга. Называется она "Узницы любви: "От гарема до монастыря. Женщина в Средние века на Западе и на Востоке".

Толстенный том почти в 400 страниц с более чем шестьюдесятью рассказами о судьбах женщин в весьма суровые времена уже поступил в книжные магазины, в том числе, в "Читай-город", в "Московский Дом Книги" и в Петербургский "Буквоед".

От всей души благодарю каждого, кто купит мою книгу!

Прошу Вас подписаться на мой телеграм, там много интересных рассказов об истории, мои размышления о жизни, искусстве, книгах https://t.me/istoriazhen

Всегда ваш.

Василий Грусть.

Сериал 2012 года "Чкалов". Седьмая серия. Полет Чкалова по "Сталинскому маршруту", который нам однако не показали

Так как создатели этого сериала, опять многое из биографии Чкалова не показали, предпочтя сконцентрировать внимание на пьянках, драках, скандалах, то приведу небольшую истерическую справку о работе Чкалова летчиком испытателем и о других событиях. В 1933 году В.П. Чкалов становится летчиком-испытателем авиационного завода имени В.Р. Менжинского и до конца своей жизни работает с талантливым авиаконструктором Николаем Николаевичем Поликарповым. В эти годы в конструкторском бюро Н.Н. Поликарпова были созданы истребители ЦКБ-3 (И-15), ЦКБ-12 (И-16) и другие самолеты. Летчик-испытатель Чкалов становится непосредственным участником конструирования и постройки новых самолетов.

Опытный образец истребителя И-15 был готов в октябре 1933 года. Совершив несколько пробежек по аэродрому, Чкалов поднимает И-15 в воздух. После первого полета начинается обширная программа летных испытаний, доводка и усовершенствование конструкции. В.П. Чкалов испытывает И-15 строго и требовательно, выискивает скрытые возможности самолета, «учит» новый истребитель летать.

Испытания продолжаются зимой и колеса самолета заменяются лыжами. Но в одном из зимних полетов оборвался узел переднего амортизатора левой лыжи, и она повисла носом вниз. Теперь при посадке самолет наверняка зацепит лыжей за землю и перевернется на спину через нос. Испытатель мог покинуть самолет и спастись на парашюте, но Чкалов решил посадить аварийный самолет. На минимальной скорости он подвел самолет к земле и спарашютировал на снег. Самолет почти без повреждений лег на спину. После небольшого ремонта испытания были успешно закончены, и И-15 начал выпускаться серийно.

В 1936 году Н.Н. Поликарпов создал новый вариант истребителя И-15-бис. Этот самолет также был испытан В.П. Чкаловым и получил путевку в серийное производство. Еще не были закончены испытания И-15, а из ворот опытного цеха на аэродром был выведен истребитель-моноплан И-16. В последний день декабря 1933 года В.П. Чкалов поднял красный И-16 в первый полет. В одном из полетов на И-16 левая нога шасси не встала на свое место. Летчик-испытатель решил выпустить аварийную ногу под действием перегрузок. Для этого он выполнил с максимальными перегрузками целый каскад фигур высшего пилотажа. Только после резкого вывода самолета из крутого пикирования левая нога вышла и встала на свое место. Усталый, но довольный Валерий Павлович мягко посадил самолет на Центральный аэродром. По рекомендации В.П. Чкалова, поддержанной Серго Орджоникидзе, Н.Н. Поликарпов полностью переделал систему выпуска и уборки шасси.

Испытания самолета близились к завершению, когда некоторые специалисты стали утверждать, что И-16 не сможет выйти из штопора. В.П. Чкалов был уверен в высоких летных качествах истребителя и настоял на проведении дополнительных испытаний на штопор. После красивого взлета Чкалов набрал над аэродромом высоту 2000 метров, выполнил несколько витков левого штопора, прекратил вращение самолета, а затем выполнил несколько витков правого штопора. То же самое он повторил с высоты 1000 м. После выхода из штопора летчик показал на малой высоте целый каскад фигур высшего пилотажа. Последняя фигура завершилась безукоризненной посадкой.

Этим блестящим полетом Валерий Павлович дал путевку в небо отличному самолету. Уже в феврале 1934 года был выпущен первый серийный И-16, который также был испытан В.П. Чкаловым. По своим летно-тактическим данным И-16 в 1934-1936 годах стал лучшим истребителем в мире. 2 мая 1935 года Чкалов был среди участников авиационного парада на Центральном аэродроме. В заключение парада Валерий Чкалов с особым блеском продемонстрировал высший пилотаж на новом истребителе.

По инициативе К.Е. Ворошилова бригада конструкторов П.О. Сухого под руководством Туполева разработала рекордный дальний самолет РД (АНТ-25). Зимой 1935 года Г.Ф. Байдуков уговорил В.П. Чкалова полетать на АНТ-25. Валерий Павлович опробовал самолет в воздухе, убедился в его высоких летных качествах и загорелся идеей перелета через Северный полюс в Америку. Вскоре В.П. Чкалов, Г.Ф. Байдуков и А.В. Беляков разработали маршрут перелета через полюс и обратились в ЦК партии с просьбой разрешить такой перелет. Планы экипажа горячо поддержал Серго Орджоникидзе. В начале июня 1936 года во время одного из совещаний в ЦК партии по вопросам авиации Орджоникидзе доложил о подготовке перелета И.В. Сталину. После некоторого раздумья Сталин предложил для перелета маршрут Москва — Ледовитый океан — Петропавловск-на-Камчатке. Этот маршрут и был утвержден.

На рассвете 20 июля 1936 года полностью заправленный и загруженный краснокрылый АНТ-25 замер на горке в начале взлетной полосы подмосковного аэродрома. Опробован мощный мотор, убраны колодки, и В.П. Чкалов начинает трудный взлет. Первые 12 часов тяжело нагруженный самолет пилотирует командир. Десять часов двигатель работал на максимальных оборотах. Только над Кольским полуостровом Валерий Павлович сбавил обороты двигателя.

В районе острова Виктория самолет развернулся на восток, прошел над архипелагом Земли Франца-Иосифа и взял курс на Северную Землю. Над Петропавловском-на-Камчатке самолет сделал круг и развернулся в направлении устья Амура. Над Охотским морем погода ухудшилась, началось обледенение самолета. Экипаж получил радиограмму Серго Орджоникидзе с приказом прекратить полет и сесть при первой возможности. В это время самолет шел на высоте пятнадцати метров над бушующим Охотским морем. Надвигалась ночная темнота, когда впереди показался маленький остров Удд, изрезанный оврагами и покрытый многочисленными озерами.

На этот мало приспособленный для посадки клочок суши Чкалов и решает посадить АНТ-25. Валерий Павлович осторожно подводит самолет к земле, перетягивает овраг и на три точки сажает огромный самолет на крупную гальку. После 56 часов непрерывной работы умолкает мотор. Чкалов, Байдуков, Беляков спускаются на землю. Глядя на целый и невредимый самолет, остановившийся между крупных валунов, неподалеку от заполненных водой оврагов, Г.Ф. Байдуков точно оценил трудную посадку: «Такое мог сделать только Чкалов».

На следующий день на остров была доставлена телеграмма, в которой правительство горячо поздравило экипаж с завершением полета. А 24 июня пришло сообщение о том, что В.П. Чкалову, Г.Ф. Байдукову и А. В. Белякову присвоено звание Героя Советского Союза.

Вскоре на острове Удд, переименованном в остров Чкалов, была построена деревянная взлетная полоса длиной 500 метров. С этой полосы 2 августа 1936 года В.П. Чкалов совершил взлет и повел АНТ-25 на Москву. 10 августа на подмосковном аэродроме летчиков встречали руководители правительства.

21 мая 1937 года экспедиция О.Ю. Шмидта достигла Северного полюса, и М.В. Водопьянов посадил флагманский корабль на лед. А через четыре дня правительство разрешило экипажу В. П. Чкалова перелет через Северный полюс в США. Кое что из выше перечисленного, в особенной для российских режиссёров манере, было показано в сериале, а точнее перевернуто с ног на голову. Переходим к седьмой серии.

По заданию товарища Сталина, Чкалов вместе с Байдуковым и Беляковым, испытывает самолет конструкции Туполева. Между Чкаловым и Беляковым, по прежнему сохраняются натянутые отношения. Когда Чкалов попросил чтобы ему дали спирту, Беляков заявил, что он с ним не полетит, если он будет пить.

На это Чкалов сказал, что спирт нужен ему, чтобы протереть в самолете окна. Беляков попросил у Чкалова извинение, и они полетели. Во время полета Чкалов попросил, чтобы Байдуков ему спел, тот сначала отказывался, но уступив настойчивым просьбам командира запел.

Дослушать блатную песню до конца не дал Беляков, которого Чкалов назвал занудой. После этого Чкалов спросил у Байдукова, где он такие песни петь то научился, тот ответил, что он в детстве бродяжничал и разного понаслушался. Во время полета, Чкалов повел самолет ввысь, хотя Беляков ему и сказал что они должны были снизится на 500 метров.

Чкалов заявил недовольно бурчащему Белякову, что они отрабатывают слепой полет. Посадив через какое то время самолет, Чкалов предложил Белякову выпить прямо тут мировую. На это Беляков заявил, что им выпить тут все равно не дадут, к тому же его дома ожидает уха, так что он предлагает выпить там у него, да к тому же культурно.

Тем временем, Сталин в своем кабинете сам чинит сапоги, тут к нему заходит человечек, и приносит докладную записку от Ягоды, насчет тройки Чкалов, Беляев, Беляков. Из докладной записки следует, что все трое лётчиков беспартийные, к тому же Чкалову как то аккуратно предложили вступить в партию, а он взял и отказался.

Ну это как говорится еще цветочки, оказывается что отец Байдукова, был посажен в 1933 году на десять лет, за аварию на железной дороге, а потом исчез в неизвестном направлении, да так что его не могут найти. Товарищ Сталин ехидно так спрашивает, а это Ягода на Чкалова докладную записку написал, или на себя, и велит найти отца Байдукова за три дня.

Ну а лысый продолжил доклад, оказывается Чкалов совершил более "страшное" преступление, он самовольно, без согласования с вышестоящими лицами, написал на самолете "Сталинский маршрут".

Товарищ Сталин удивился, а что же здесь плохого, на что лысый сказал, что плохое тут то, что Чкалов сделал это самовольно. Сталин разозлился, заявил что хоть один человек смог в этой стране принять самостоятельное решение, швырнул на пол бумажку, после чего сказал, пускай они летят.

Тем временем Чкалов , который находится в отпуске в Ленинграде, рвется лететь в Москву, мотивируя это тем, что предвидится погода, близкая к арктическим условиям, которая подходит к испытаниям самолета в схожих с Серверным полюсом условиям.

Ольга же, выказывая свою ревность, думает что Чкалов рвется в Москву к бабам. В первую очередь она ревнует к Полине, которая частенько бывает в компании с Чкаловым. Муж говорит жене, что Полина в их компании набирается опыта, потому что она так же мечтает слетать к Северному полюсу.

Наступает июль 1936 года, экипаж Чкалова, готовится к перелету, но тут выясняется типа нехорошее, самолет перегружен, что вызывает сильное недовольство Ворошилова, который наезжает на Туполева. Чкалов Ворошилова успокаивает, что все будет все нормально.

Тут всплывает еще одно НО, синоптики прогнозируют приближение мощного грозового фронта, из-за которого придется лететь в обход лишних 600 километров, так что есть предложение полет отложить до следующего утра. Чкалов ждать не намерен, типа в Арктике фронта еще похлеще.

На это товарищ Алкснис говорит, что в Арктике предполагаемая облачность не выше трех километров, а тут целых шесть, а у них перегруз на 400 килограммов и есть риск израсходовать весь кислород. Чкалов заявляет, что они полетят напрямую слепым полетом. Тут возражает Туполев, если они полетят низко, то их заболтает, полетят высоко , то самолет обледенеет.

В то время как Чкалов рвался лететь прямо сейчас, высокие начальники решили отложить полет до утра, и велели летчикам отправляться по домам. Раз вылет не состоялся, Чкалов отправился на свидание с Ольгой, хоть врач категорически запретил ему вступать в контакт с женой.

Во время встречи с женой, Чкалов в иронической манере высказывает свое недовольство, в том что он такой важный и за ним ходят офицеры с пистолетами. Чкалов сетует на то, что однажды он пойдет спать, а из под подушки, вылезет охранник с пистолетом наголо.

Ольга говорит мужу, что он сам себе такую жизнь выбрал. На это Чкалов говорит, что он хотел другого, просто в небе кувыркаться, а сейчас смотрит он на себя как на отдельного человека, ему аж стыдно порой становится.

Сбежав от охраны, Чкалов не удержался от контакта с женой. На следующее утор, во время медицинского осмотра у Чкалова обнаружилось высокое давление, доктор хотел запретить ему лететь, но у него ничего не вышло.

На этот раз синоптики обещали хорошую погоду, так что летчики готовы к вылету по Сталинскому маршруту. Доложив о готовности к полету Ворошилову. они получили разрешение на взлет, который был одобрен самим товарищем Сталиным, передавшим летчикам пламенный привет.

После того как Ворошилов их перекрестил, лётчики пошли садится в самолёт. И вот экипаж в самолете, который пошел на взлет. Из за большого перегруза, Чкалову с большим трудом удалось поднять в воздух самолет.

В то время как Чкалов совершал полет, Ольга направилась в церковь, где её тормознул комиссар государственной безопасности. Полищук ей сказал, что ей туда заходить не стоит, ибо у неё муж, без пяти минуть народный герой, так что не надо давать повод для лишних пересудов.

Полищук предложил Ольге проехать с ним в одно место, где он обещал ей кое-что показать. Ольга с неохотой села в машину комиссара госбезопасности. Отвозит Полищук Ольгу не на Лубянку, что можно было бы ожидать, а к тому дому, в котором Чкалову предлагали квартиру.

Полищук говорит Ольге, что Чкалову тогда эту квартиру предлагали, но он от неё отказался, вроде бы ему не по рангу, а сейчас в самый раз квартира эта ему подойдёт. Так что Полищук предлагает Ольге, привести эту квартиру в порядок, как раз к возвращению мужа, типа это ему такой сюрприз будет.

Ольга переживает, а как же дети, на что Полищук говорит ей, что о детях позаботятся а потом сюда их привезут. Ну а что бы Ольга не покидала квартиры, Полищук приставляет к ней своего человека.

В это время лысый докладывает товарищу Сталину о ходе полета, и говорит, что в на их адрес, приходит много поздравительных телегам от иностранцев, правда некоторые державы хранят по поводу рекордного полета Чкалова и компании молчание.. Затем товарищ Сталин, прослушивает запись переговоров экипажа с землей.

Послушал запись, товарищ Сталин спросил, а что это у Чкалова голос такой весёлый, как у пьяного. На это Лысый ответил, что самолет летит на высоте в 5 тысяч метров, так что видимо это сказывается кислородное голодание. Тогда товарищ Сталин предложил, чтобы Чкалов снизил самолет, но получил ответ, что ниже проходит грозовой фронт.

Ну а дальше зрителям показывают, как наши летчики летели над заснеженными горами. Самолетом управляет Байдуков, сидящий за штурвалом в кислородной маске. Чкалов держит за голову Белякова, у которого идет носом кровь. Чкалов говорит Байдукову, что вон Беляев уже запел, так что им надо снижаться.

Байдуков же говорит, что есть риск обледенения и последующего падения, после чего передает Белякову кислородную маску. Хлебнув кислорода, Беляков оклемался, быстренько прикинул что они летят над морем, после чего Чкалов дал команду Байдукову снижаться. Уточнив есть ли у них по курсу острова, Байдуков повел самолет на снижение.

Пока муж летает, Ольгу уже двое суток держат в заточении, и никуда из квартиры не выпускают. Она даже не в курсе того, как происходит полет её мужа, потому что ей ничего не сообщают, да и детей к ней до сих пор не привезли, вот такой вот ужасный тоталитаризм.

Тем временем полет продолжается в экстремальных условиях, дает о себе знать обледенение. За штурвалом сидит уже Чкалов, Байдуков занимается ерундой, а Беляков пытается вести переговоры с землей, правда без особого результата, нет связи никакой.

Через какое то время товарищу Сталину докладывают, что связь с самолётом восстановилось, экипаж чувствует себя хорошо, но есть проблемы, сплошная облачность, обледенение, и горючее на исходе. Товарищ Сталин интересуется, а почему они не садятся, ведь они задание уже не просто выполнили а перевыполнили.

Товарищ Алкснис говорит что самолет находится в одном районе, где в основном одни горы, а до ближайшего аэродрома верст пятьсот. На это товарищ Сталин заявляет, что Чкалов сам разберется где ему лучше всего садится.

Пока там Чкалов ищет место для посадки, злобные чекисты заранее приотворили аж два некролога, ну по случаю внезапной гибели Чкалова и компании. Тут же выясняется, что чекисты нашли отца Байдукова, который сидит в Иркутске в отдельной камере.

Подчинённый спрашивает у Полищука, какие будут их действия по отношению семей летчиков и других причастных к этому полету, если что то там случится. Полищук ему говорит, что если что случится, выйдет приказ, тогда он все и узнает.

Тем временем самолет дотянул до одного островка в море, Чкалов севший за штурвал, повел самолет на посадку. Небольшая историческая справка. Посадку в сложнейших метеоусловиях экипаж совершил у Сахалина на небольшом острове Удд (ныне о. Чкалов) 22 июля в 13 часов 45 минут по московскому времени. События заключительного этапа перелета были записаны Г.Ф. Байдуковым на острове Удд:

"Охотское море – штормовой ветер, туман с дождем. Николаевск – нулевая видимость, густой дождь с туманом... Уступаю место Чкалову. Чкалов дает крутое снижение, и перед Сахалином мы идем на высоте 50 метров. Сильно болтает. Очевидно, обледенение прогрессирует. Окна затянуты слоем льда. Я радирую в Хабаровск и Николаевск об обледенении самолета. Чкалов срочно убавляет газ и идет на снижение. С высоты 15 метров видим воду, а через секунду островок, но он закрыт туманом.

Даю радиограмму в Хабаровск. Через несколько секунд ловим слова, они идут из эфира непрерывно: "Приказываю прекратить полет, сесть при первой возможности. Орджоникидзе". Выбираем место посадки. Чкалов уверенно ведет машину на остров... Благодаря мастерству Чкалова посадка на неизвестную и абсолютно непригодную для этого площадку прошла практически идеально. В этих условиях поломка одного из колес левой стойки шасси можно считать пустяком..."

Ну вот этот момент посадки на острове Удд, нам и решили показать из всего большого по протяжению полета. В общем ценой повреждённых шасси, Чкалов посадил самолет, прямо на глазах у изумленного охотника., который наставил на вылезших из самолёта летчиков винтовку. Чкалов предложил охотнику выпить спирту, от чего тот не отказался, и пригласил летчиков к себе в гости.

И вот летчики уже находятся в Москве, на торжественном мероприятии в их честь. Торжественную речь, в адрес летчиков, произносит лично товарищ Сталин. Ну а Чкалов произносит тост в честь товарища Сталина, при этом он говорит, что если надо, то они все умрут ради дорогого вождя.

Товарищ же Сталин говорит, что Чкалов может умереть, работа у него такая, но не надо стремится к смерти, надо жить долго и счастливо, к тому же надо жить чтобы разить врага, и чтобы побеждать. После этого, все дружно выпивают за товарища Сталина и героических летчиков.

Ну а Чкалов этак панибратски выпивает со Сталиным на брудершафт, после чего в гробовой тишине целует его в щеки. Опять же при гробом таком молчании всех присутствующих, которые вы ужасе от смелости летчика,, товарищ Сталин обнимает Чкалова, и сам целует его в щеку, это снимает всеобще напряжение.

Спустя какое о время, Чкалов ехал на машине по дороге, тут ему преградил путь автомобиль народного артиста Козловского. Ни артист, ни Чкалов, не хотели уступать друг другу дорогу, Козловский видимо из-за своей фамилии, а лётчик из-за своего упрямства.

Два упрямых осла, решили выяснить, у кого из них пиписка длиннее, ну или машина мощнее. В общем эти два упрямца, начади бодаться машинами, кто кого спихнет с дороги. Рауд закончился ничьей, тогда Чкалов пригласил Козловского выпить, тот отказался, мотивируя это тем что у него репетиция. Козловского из машины вытащили силком и потащили его бухать.

Наступает 1937 год, в Испании идет война. Специальная комиссия обсуждает противодействие наших самолетов, новинке немецкого авиапрома. До того как у немцев не появилась новая машина, наши самолеты сбивали самолеты противника пачками, а сейчас с этим возникла проблема.

У Мессершмидта оказалось выше скорость чем у нашего Ишачка. Летчик который участвовал в боях с немцами в небе Испании, рассказывает, что в первом бою с немцами, силы были равными, а потом немцы посбивали половину наших самолетов.

На летчика воевавшего в Испании, наезжают члены комиссии. особенно один с залысиной, который обвиняет его то в трусости, то в том что он немцев типа защищает. Слово берет Чкалов, который защищает лётчика и говорит прямо, что немец их обходит по технике, так что надо гнать и их перегнать, так что срочно требуется советский истребитель с превосходящими немецкие машины характеристиками, желательно через полгода или через год.

О пламенной речи Чкалова на заседании, стало известно Поликарпову, который неодобрительно высказался о названных лётчиком сроках, потому что между надо и и могу, есть большая разница, тут недалеко за показухой и разговорах о вредительстве.

Играя с товарищем Сталиным в бильярд, Чкалов высказывает свое желание отправится воевать в Испанию, показать там немцам где раки зимуют. Товарищ же Сталин интересуется, почему там немцы лупят наших. Чкалов говорит , что у немцев самолеты лучше. Товарищ Сталин говорит, что он не понимает куда тогда там смотрит Поликарпов, и почему его истребители хуже..

На это Чкалов заявляет, что сейчас Поликарпов делает новый самолет, который через месяц или два, за пояс немецкую технику загнет. Сталин говорит что он в это не верит, и если самолет встанет на стапели, то не раньше ноября месяца.

Дальше товарищ Сталин вспоминает как Чкалов выступал на совещании у Алксниса, и говорит, что летчик правильно тогда говорил, такой самолет им и нужен, так что надо как то поторопить наших конструкторов.

Чкалов, обращаясь к Сталину по имени, высказывает просьбу, ослабить репрессии, а то на их опытном заводе скоро некому будет работать. Сталин предлагает Чкалову, составить список людей, которые по его мнению были напрасно репрессированы. за кого он может поручится головой.

Ну а дальше, Сталин лезет под бильярдный стол, потому что летчик у него выиграл. Чтобы Сталину не было обидно, Чкалов лезет под с тол с ним за компанию. Сидя под столом, Сталин заявил Чкалову, что в Испанию он его не отпустит, надо сначала долететь в Америку, на этом серия заканчивается..

20 ноября 1820-го года - День, когда потонул "Эссекс"

Двадцатого ноября 1820-го года произошло событие, вдохновившее классика американской литературы Германа Мелвилла написать свой самый известный роман. Пробывшая в плавании больше года команда китобойного судна "Эссекс" в этот день столкнулась с силой, противостоять которой ни капитан Поллард, ни его находчивый старпом Оуэн Чейз были не способны - огромный белый кит протаранил судно, потопив тем самым знаменитый корабль. К счастью, никто из членов экипажа не пострадал, однако этот трагичный день стал началом конца знаменитого плавания.

Судно, покинувшее порт Нантакета в августе 1819-го года, ныне навеки покоится в водах Тихого океана, что же до его экипажа, пережившего, по сути, первую в истории атаку кита на китобойное судно, то далеко не все из них смогли вернуться на родной берег. Ровно через месяц после крушения, 20 декабря 1820-го, все члены экипажа достигли острова Хендерсон, где пробили около недели - очень быстро стало понятно, что продовольствия на острове недостаточно для выживания команды. Трое мужчин - Томас Чаппел, Сет Уикс и Уильям Райт приняли решение остаться на острове, остальная же часть экипажа решила попытать счастья вернуться в Нантакет, а уже оттуда вызвать помощь для своих товарищей. За четыре дня до нового года Томас, Сет и Уильям попрощались с товарищами, решивших совместными усилиями достичь острова Пасхи.

Однако вскоре экипаж был вынужден разделиться - два вельбота возглавили непосредственно капитан Джон Поллард-младший и также упомянутый выше старший помощник Оуэн Чейз, а руководство частью экипажа, расположившейся в третьем вельботе, возглавил лодочник Обед Хендрикс. Довольно продолжительное время все три лодки шли рядом, пока 11 января 1821-го внезапный шторм не отделил экипаж лодки Чейза от остальных. Спустя месяц, 18 февраля 1821-го года, они будут спасены экипажем британского китобойного судна "Индиан" - на тот момент Чейз потерял троих своих товарищей. Своему выживанию 21-летний Оуэн Чейз, 20-летний Бенджамин Лоуренс и 14-летний Томас Никерсон во многом обязаны одному из своих товарищей - согласно морскому обычаю ради спасения своей жизни морякам разрешалось прибегнуть к каннибализму.

Ситуация в лодках Джона Полларда-младшего и Обеда Хендрикса была не лучше - равно как и у Чейза, к середине января продовольствие на борту обоих вельботов подошло к концу, а к концу месяца команды недосчитались четырех членов экипажа, позже послуживших спасению остальной команды от голодной смерти - Лоусона Томаса, Чарльза Шотер, Айзейю Шепарда и Сэмюэля Рида. А 29 явнаря 1821-го, на следующий день после смерти Рида, капитан Поллард потерял из виду еще троих своих товарищей - лодка Обеда Хендрикса, Джозефа Уэста и Уильяма Бонда была потеряна из виду в результате шторма, а члены ее экипажа, как считается, погибли в море. К 23 февраля 1821-го, когда команда Джона Полларда-младшего была спасена китобойным судном "Дофин", компанию капитану составлял лишь моряк Чарльз Рамсделл - кости 16-летнего кузена Полларда Оуэна Коффина и 17-летнего моряка Барзиллая Рэя были погребены в море. Ровно также, как и всех их товарищей, невольно поспособствовавших возвращению экипажа "Эссекса" в Нантакет.

17 марта 1921-го года Поллард, Чейз, Рамсделл, Лоуренс и Никерсон воссоединились в порту города Вальпараисо, где и сообщили властям о трёх своих товарищах, которые остались на острове Хендерсон. К острову было направлено судно, которое 5 апреля 1821 года взяло их на борт. Трое мужчин были живы, хотя и близки к голодной смерти. А всего спустя несколько месяцев после своего спасения вновь вернулись в море.

Спустя годы рассказы о катастрофе достигли молодого Германа Мелвилла. Во время службы на китобойном судне «Акушнет» он встретил сына Оуэна Чейза, служившего в то время на другом китобойном корабле. Случайная встреча произошла менее чем в 100 милях (185,2 км) от места затопления «Эссекса». Чейз подарил Мелвиллу отчёт своего отца, и тот читал книгу в море, вдохновляясь идеей о том, что кит может быть способен на причинение такого бедствия. В дальнейшем именно он станет воплощением мирового зла для героя его знаменитого романа - безумного капитана "Ахава".

"Моби Дик", равно как и труды самих выживших членов экипажа, и в наше время поражают воображение, а след, который оставила после себя трагедия в массовой культуре, огромен. Одно из таких проявлений - психологическая настольная игра "За бортом" Джеффа Сядека, герои которой стремятся выжить после настигнувшего их бедствия, делая порой весьма непростые моральные выборы. О крушении "Эссекса", а также о других событиях, воплощенных в игре, мы рассказывали вам в нашей статье «Свистать всех наверх!», которую и спустя годы рекомендуем к прочтению!

История древнего Рима. Имперские легионы. Сколько стоила армия?

Мерная поступь легионов, сражения, триумфы и завоевания, красивые голливудские картинки. За кадром остается то, чего все это стоило. Я уже не мало написал о римских легионах, теперь попробуем посчитать, сколько стоило все это великолепие. Разумеется установить точною цифирь затрат нам не удастся, она будет ориентировочна, но все же даст общее представление о вопросе.

Самой постоянной и затратной статьей расходов на армию была выплата жалования солдатам. Уже писалось, что это вознаграждение расценивалось как компенсация за тягости службы, а вовсе не заработная плата. Ибо работа по найму позорна для римского гражданина. Это вознаграждение называлось стипендий (всем нам знакомая стипендия). Почетный характер получаемого воинами жалованья подчеркивался тем, что его выплата сопровождалась торжественным парадом, проводимым в лагере.

Разумеется в разные периоды существования империи, эти затраты были различны, поэтому в своих расчетах остановимся на моменте окончания правления Августа.

После смерти Августа в составе римской армии было 25 легионов. В это время стипендий составлял 225 динариев, которые выплачивались в три приема. Итак, легионы полного состава (5240 человек) получали 118,35 млн сестерциев (29,5875 млн динариев). На оплату центурионов необходимо было еще 23 млн. Далее преторианцам выплачивалось еще 27 млн, вигилам около 11 млн, личному составу флота еще 13,5 млн. Точной суммы выплат вспомогательным войскам неизвестно, все исследователи сходятся в том, что солдатам ауксилии платили примерно столько же сколько и легионерам, и это будет 118 млн.

Здесь не учитывается зарплата тех легионеров, которые получали повышенное жалование в полтора, два, а иногда и в три раза больше ( sesquiplicarii, dupplicarii и triplicarii), их численность просто не известна и постоянно менялась. Также трудно определить величину одновременных выплат.

Требовались не маленькие затраты и на выплаты легионерам при их выходе в отставку, что составляло около 10 млн. динариев ежегодно.

Если учесть, что доход государства в I веке составлял от 200 до 250 млн. динариев, то очевидно что затраты на содержание армии составляли от 40 до 50 % доходов.

"Одна жизнь"

Недавно глянул очень годный фильм под названием "Одна жизнь" (2023). Основанный на реальных событиях, он повествует о Николасе Уинтоне - человеке, который организовал эвакуацию детей из оккупированной нацистами Чехословакии и смог вывезти в Англию 669 ребятишек. В ходе этой операции Николас столкнулся с множеством трудностей, когда необходимо было перевезти детей через несколько границ, раздобыть деньги для этой операции, а также найти приемные семьи для беженцев. При этом времени оставалось все меньше, ведь вот-вот должна была грянуть Вторая мировая война...

В общем-то фильм не отличается неожиданными поворотами и весь сюжет я вам уже рассказал, никакой интриги не будет. Однако прекрасно рассказанная история и неотразимый Энтони Хопкинс в главной роли сделали свое дело - фильм получился трогательным, ламповым и очень добрым. Это история о простом человеке с большим сердцем, который не смог остаться в стороне от горя людей и очень переживал, что не смог спасти больше ребятишек. Девочкам будет где поплакать, а мужикам - где утереть скупую слезу. Настоятельно рекомендуем!

Подумал что будет уместно сделать подборку наших материалов, которые касаются темы, затронутой в фильме:

1. «Плавание обреченных»: Истории пассажиров «Сент-Луиса» - история еврейских беженцах, которые также пытались найти себе приют в других странах

2. Бородач образовач №21 - Голод 20-х годов: как большевики голодающих детей за границу вывозили - история о том, как Чехословакия приютила детей Советской России во время голода 1920-х годов

Фотография: памятник Николасу Уинтону

Какие трамваи и машины снимали в телевизионном фильме «Место встречи изменить нельзя»

45 лет назад, в ноябре 1979 года, на телевизионных экранах страны впервые показали пятисерийный художественный фильм «Место встречи изменить нельзя». Легендарная картина подарила зрителям не только яркие характеры сотрудников милиции послевоенной Москвы, но и дала возможность понаблюдать за жизнью столицы тех лет и увидеть интересный исторический транспорт.

Бюджет у многосерийного телефильма был небольшой. Поэтому режиссеру Станиславу Говорухину и художнику-постановщику Валентину Гидулянову приходилось во многом импровизировать, чтобы получить достоверную картину.

Все сцены фильма «Место встречи изменить нельзя» с трамваем снимались в единственном вагоне модели КМ 1930 года выпуска с инвентарным номером 2170. На момент съемки это был единственный ходовой образец довоенного трамвая серии КМ в Москве. Сейчас он является одним из экспонатов коллекции Музея Транспорта Москвы. Впервые вагон 2170 появился в кино на съемках фильма «Солнце светит всем» 1959 года, а затем в его фильмографию вошли, помимо «Место встречи изменить нельзя», «Покровские ворота», «Холодная весна пятьдесят третьего…», «Мастер и Маргарита» Юрия Кары.

А вот «бандитский» фургон-хлебовозку на базе «полуторки» ГАЗ-АА для съемок в «Место встречи изменить нельзя» пришлось даже снимать с постамента. В начале 1970-х годов старую машину увековечили как памятник в честь водителей, которые доставляли хлеб в булочные Москвы в самые сложные дни обороны столицы осенью 1941 года.

Памятник находился на территории автокомбината № 23 «Мосхлебтранса». Однажды фургон 1938 года выпуска попался на глаза съемочной группе, которая искала по всей Москве подходящий транспорт для «Черной кошки». Оригинальный довоенный хлебный фургон показался идеальным выбором.

Как уговаривали руководство автобазы на демонтаж «полуторки» с постамента — отдельная история. В итоге машину сняли с каменных подмостков краном, привели в порядок, поставили на ход, а после окончания съемочного процесса вернули на место.

Ставшая знаменитой на всю страну «хлебовозка» более 10 лет стояла под открытым небом, пока в постперестроечные времена автобазу не ликвидировали вместе с монументом. Но легендарная «полуторка», к счастью, не пропала.

ГАЗ-АА забрали и восстановили неравнодушные люди. Теперь заслуженный хлебный фургон можно наблюдать на разных выставках и мероприятиях, в том числе организованных Музеем Транспорта Москвы.

Так как кадры из фильма всем известны, решили показать легендарную «хлебовозку» в её изначальной роли памятника

Один из кульминационных моментов фильма — погоня по ночной Москве за бандитским «Судебеккером». Трехосный военный грузовик поставлялся во время Второй мировой войны в СССР по ленд-лизу — всего было ввезено почти 190 тысяч машин этой марки. Благодаря внушительному количеству даже спустя 30 лет после окончания войны «Студебеккер» было не сложно достать.

Съемки момента падения грузовика в Яузу были сложными. Сначала никак не могли завести грузовик, который должен был толкать «Судебеккер» к реке, из-за чего упустили минуты «режимного света», а в процессе выполнения самого трюка чуть было не погибли два каскадера.

Из-за характеристик пленки тех лет ночные сцены приходилось снимать в так называемом «режимном» свете: это буквально последние 5-7 минут перед самым закатом

Главный автомобильный персонаж сериала — милицейский автобус по прозвищу «Фердинанд». Имя было взято из романа братьев Вайнеров «Эра милосердия», на котором основан фильм: в книге так назывался трофейный немецкий автобус марки «Опель». Для фильма в конце 1970-х годов найти трофейный автобус в Москве было невозможно, поэтому взяли то, что приглянулось в гараже «Мосфильма» — довоенный автобус с укороченным кузовом типа «Стандарт» столичного производства, установленным на стандартное шасси грузовика ЗИС-5.

Первый раз будущего «Фердинанд» кинозрители увидели еще в 1968 году в фильме «Любовь Серафима Фролова». С тех пор основной специализацией машины стали кинокартины про войну — в 1970-е годы, в канун 30-летия Победы, эта тема была очень востребована. Отсюда и зеленый цвет, и армейские номера на бортах автобуса «Фердинанда», которые видят зрители в сериале «Место встречи изменить нельзя». После съемок «Фердинанд» продолжал появляться в фильмах до 1990-х годов. Сейчас автобус можно увидеть в Музее киноконцерна «Мосфильм».

Роль шофера Копытина сыграл фронтовик Алексей Миронов — он водил автобус самостоятельно, без дублера

Материал подготовлен директором Музея Транспорта Москвы Оксаной Бондаренко.