Лига историков

От колодцев — до искусственных островов: как российские шельфы становились источниками энергии

«Достать со дна морского» — значит «справиться, несмотря на трудности». Как насчет «достать из-подо дна»? «Энергия+» проследила, как развивалась морская добыча нефти.

Нефть из колодца

История морской нефтедобычи началась с Каспийского моря. Исследователи заметили, что в прибрежных водах Апшеронского и Бакинского архипелагов со дна поднимаются нефть и природный газ. В 1781–1782 годах в бортовом журнале команда одного из русских кораблей, занимавшихся изучением моря, описала масляную пленку на поверхности воды в районе острова Жилой.

В 1803 году житель Баку Гаджи Касумбек Мансурбеков построил на побережье Биби-Эйбатской бухты первые два деревянных колодца. Из них черпали нефть, залегающую под дном на небольшой глубине. Эту систему использовали на Каспии до 1825 года, пока колодцы не разрушил шторм, — ее можно считать прообразом современной морской нефтедобычи с берега.

Новый всплеск интереса к каспийской нефти произошел в 1873–1874 годах, когда нефтепромышленник Роберт Нобель обратился к властям и просил отвести его группе по 10 десятин морского дна в Биби-Эйбатской бухте, чтобы организовать там добычу нефти. Поднимать ее с глубин планировали с помощью сооружений на сваях, напоминающих современные стационарные нефтедобывающие платформы. Однако другие нефтепромышленники, работавшие на берегу, испугались, что вышки на воде будут мешать движению судов к их причалам, — и власти ответили группе Нобеля отказом.

Почти морская добыча

Основоположником морской добычи нефти на Каспии стал геолог Витольд Леон Юлиан Згленицкий. Он родился в Польше, а высшее образование получал в Петербурге, где и познакомился с морем. В Баку он приехал в ранге именитого инженера, с опытом работы в Риге и на Донбассе, — и вскоре его стали называть «польским Нобелем». Згленицкий изобретал устройства и технические решения, облегчающие бурение: например, создал прибор для измерения кривизны скважины.

Польский геолог с другими учеными усовершенствовал идею Нобеля и ходатайствовал о разрешении на морское бурение с 1896 по 1904 годы. Проекту не давали ход по разным соображениям: невыгодно, небезопасно. Когда очередное исследование подтвердило, что под бухтой есть залежи, приступить к добыче позволили, но при одном условии: акваторию нужно засыпать. Это разрешение дали уже после смерти Згленицкого.

Пока инженеры продолжали предлагать проекты плавучих буровых установок, бухту начали засыпать. Работы по проекту инженера Максима Филиппео вели с перерывами с 1910 по 1932 годы — за это время осушили около 300 гектаров акватории.

В 1922-м на искусственной суше бухты Ильича (бывшей Биби-Эйбатской) заложили первую разведочную скважину, а в 1923-м с глубины 460 метров получили первый приток нефти.

Искусственные острова в открытом море

Вскоре стало ясно, что у добычи морской нефти с помощью осушения акватории много недостатков: это долго и сложно, искусственная суша может быть неустойчивой, а новые залежи нередко обнаруживаются за ее пределами — значит, нужно вновь насыпать. Тогда инженеры вернулись к идее морских платформ и островков. В 1925-м впервые в мире с деревянной платформы пробурили скважину, которая дала нефть.

Первые искусственные островки ставили на длинные деревянные сваи — на каждую платформу их требовалось около 300 штук. Это было неудобно: в море приходилось завозить много леса, а вбить деревянные сваи в крепкое скалистое дно было просто невозможно. Тогда в 1934 году молодой инженер Николай Тимофеев придумал и внедрил в практику трубчатые бурозаливные опоры: в морском дне выбуривались отверстия, в них вставлялись полые металлические сваи, которые потом заливали цементом.

В 1946-м на Каспии появилась первая буровая платформа для работы в непогоду, над неровным дном и на глубинах до 15 метров. Готовые блоки доставляли на баржах и ставили на телескопические опоры с помощью плавучих кранов. Благодаря этому построить платформу смогли втрое быстрее — всего за три месяца. Конструкцию и методику ее сборки придумал инженер Леон Межлумов. К 1953 году на Каспии было уже 139 стационарных платформ.

В 1940-х на Каспии активно строили морские эстакады — мосты, связывающие платформы с берегом. На сегодня суммарная длина эстакад — около 400 километров. В 1950-х на эстакадах в 42 километрах от Апшеронского полуострова даже возвели целый поселок под названием Нефтяные Камни — с жилыми корпусами для работников, электростанциями и парком. Он вошел в Книгу рекордов Гиннесса как комплекс самых старых нефтяных платформ в мире.

Дальше — в Арктику и на Сахалин

Страна развивалась, и ей требовалось все больше топлива — одних запасов Каспия было недостаточно. Советские ученые и инженеры переключились на другие регионы. В 1950-х подтвердили перспективность добычи углеводородов на шельфе Арктики, а в 1970–1980-х открыли месторождения на шельфе Сахалина.

Сейчас добыча нефти на российском арктическом шельфе идет на одном месторождении — Приразломном. Его открыли в Баренцевом море в 1989 году. С 2013 года там работает платформа «Приразломная» — первая в стране ледостойкая морская нефтяная платформа.

Богатое арктическое месторождение природного газа «Каменномысское-море» осваивают в Обской губе. Начать добычу здесь планируют в 2025 году. Предполагается, что она будет идти в самых экстремальных условиях в истории мировой нефтегазодобычи: температура в акватории Обской губы зимой падает до минус 60 градусов, а на поверхности формируется толстый и плотный лед.

На Сахалине разрабатывают сразу несколько морских месторождений. От платформ к залежам тянутся самые длинные скважины в России и мире — их длина достигает 15 километров. Не забыт российскими нефтяниками и Каспий: там продолжают добывать нефть и попутно ставить рекорды. Так, в январе 2025 года на одном из месторождений пробурили самую разветвленную морскую скважину в России.

Наполеоновские войны. Священный союз. Крымская война

Первая часть лежит здесь - Мир на пути к Первой мировой войне. Буржуазные революции

После захвата власти в 1799 году Наполеон Бонапарт, хоть и сохраняя завоевания Великой французской революции в отношении уничтожения феодализма и распределения земель, начал строить режим, сильно напоминающий монархию. Он восстановил в правах католическую церковь, амнистировал старую аристократию и позволил вернуться ей в страну, поставил образование под строгий надзор государства, а также ликвидировал в стране оппозиционные партии. В 1802 году за ним был пожизненно закреплен титул Первого консула (главы государства), а также предоставлено право назначать себе преемника, распускать Законодательный корпус и единолично утверждать мирные договоры. День рождения Наполеона был объявлен национальным праздником, а на монетах появилось его изображение. Спустя два года, в 1804 году, во Франции была провозглашена империя, а Бонапарт был коронован на императорский престол под именем Наполеона I. Создав мощную армию, Наполеон успешно вел военные кампании против антифранцузских коалиций, в которые в разное время входили Австрия, Пруссия, Россия, Сицилийское королевство, Англия, Испания и другие государства. После разгрома русско-австрийских войск в битве при Аустерлице французская армия вторглась в Вену, колыбель императора Священной Римской империи, и вынудила австрийцев заключить мир. К 1806 году под властью Франции находились: Бельгия, Голландия, почти вся Италия, а также часть германских государств, образовавших Рейнский союз. 6 августа 1806 года Франц II, стоя перед угрозой полной оккупации Австрии французскими войсками, объявил о сложении с себя титула и полномочий императора Священной Римской империи, объяснив это невозможностью дальнейшего исполнения обязанностей императора после учреждения Рейнского союза. Священная Римская империя, просуществовавшая 844 года, была окончательно упразднена.

Вскоре после разгрома австрийцев против Франции сложилась новая коалиция, в которую вошли Пруссии, Англия, Швеция и Россия, однако и на этот раз победа осталась за Наполеоном. В конце октября 1806 года французы разгромили войска Пруссии и вошли в Берлин, где позже Наполеоном был подписан декрет о континентальной блокаде Англии, согласно которому странам, находящимся в политической зависимости от Франции, строго-настрого запрещалось вести торговлю с англичанами. 7 июля 1807 года после нескольких ожесточённых боев на территории Восточной Пруссии, в которых обе стороны понесли крупные потери, между Францией и Россией был заключен союзный договор, по которому Россия обязалась присоединиться к торговой блокаде Англии. В том же году Наполеон вторгся в Испанию и быстро ее оккупировал, посадив на испанский престол своего брата Жозефа. Однако испанский народ не признал интервента на троне, и вскоре всю страну охватило освободительное движение, что требовало от Наполеона сосредоточения в Испании крупного военного контингента. К 1811 году под властью Франции находилась огромная территории с населением свыше 70 миллионов человек, однако Наполеону было все мало.

24 июня 1812 года его 600-тысячная армия вторглась в Россию под тем предлогом, что русское правительство недостаточно строго придерживалось торговой блокады англичан. Стратегический план французов заключался в быстром разгроме войск противника, однако реализовать его им не удалось, ввиду того русские армии не приняли генерального сражения и отошли вглубь страны. 26 августа на подступах к русской столице произошла Бородинская битва, ставшая одним из самых кровопролитных однодневных сражений в истории. За 12 часов битвы французская армия потеряла в ней около 60 тысяч человек, а русская более 40 тысяч. Позиционную победу в битве одержал Наполеон, так как русская армия была вынуждена отступить и даже сдать французам Москву, однако главную цель французскому императору выполнить не удалось - русские войска так и не были разгромлены и продолжали оставаться боеспособными, в то время как французы, оказавшие в соженной Москве без средств обеспечения, стремительно теряли эту самую боеспособность. 18 октября наполеоновская армия начала отступление с территории России, которое окончилось для нее катастрофой. Во время переправы через реку Березину (Минская область) французская армия была разгромлена русскими войсками, а Наполеон, чудом избежав плена, бросил свою армию и уехал в Париж.

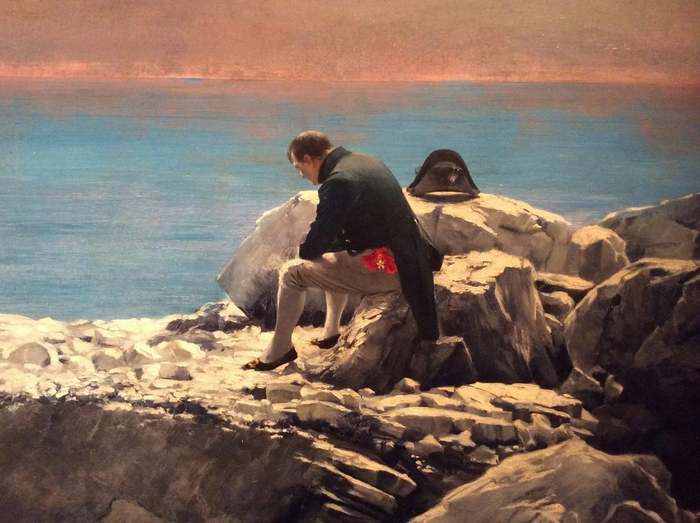

Разгром французов послужил сигналом для стран Европы начать освободительную борьбу, Весной 1813 года образовалась новая коалиция против Франции, в которую вошли Россия, Англия, Швеция, Пруссия, Испания и Португалия. Решающее сражение между армиями Наполеона и шестой коалиции состоялось в октябре 1813 года под Лейпциом, где союзники окончательно разгромили французские войска. 31 марта 1814 года союзники вступили в Париж, а Наполеон отрекся от престола в пользу своего сына. Собравший позже Сенат отклонил это предложение свергнутого императора и под давлением европейских держав принял решение восстановить династию Бурбонов и посадить на престол графа Прованского - брата казненного короля Людовика XVI. Наполеон же был пожизненно изгнан на остров Эльба. Впрочем, довольно скоро Бонапарт предпринял удачную попытку по возвращению власти. 1 марта 1815 года он с тысячей гвардейцев высадился на юге Франции и начал победный поход на Париж. На всем пути французские военные части переходили на его сторону, а население деревень и городов встречало Наполеона возгласами "Смерть Бурбонам". 20 марта он вступил во французскую столицу и вновь сел на престол, однако противостоять огромным силам Англии, России, Пруссии и Австрии французы уже не могли, и в 18 июня в битве при Ватерлоо наполеоновская армия была разбита уже навсегда. Наполеон вновь отрекся от престола, сдался в плен англичанам и вскоре был сослан на остров Святой Елены, где и умер в 1821 году.

На состоявшимся после Наполеоновских войн Венском конгрессе страны победительницы определили новые границы Европы. Франция была лишена всех завоеванных территорий и возвращена к границам 1792 года. В освобожденных Италии и Германии было принято решение сохранить феодальную раздробленность, в результате чего на территории Германии в дальнейшем функционировали 34 независимых государства и 4 вольных города, а в Италии 6 государств. Ломбардия и Венеция вернулись под контроль Австрийской Империи. Российской империи, чей вклад в победу над французами был наиболее весовым, была передана часть созданного Наполеоном герцогства Варшавского, а российский император Александр I становился польским царём. Также западными странами было признано присоединение к России Финляндии, которое фактически состоялось еще в 1809 году. Западные земли Великой Польши с городом Познань и польское Поморье возвращались Пруссии. Также на конгрессе состоялось международное признание нейтралитета Швейцарии, что позволило ей в будущем не только уберечь свою территорию от двух мировых войн, но и стимулировать развитие экономики поддержанием взаимовыгодного сотрудничества с воюющими сторонами. Что касается еще одной страны победительницы - Англии, то за ней остались захваченные в ходе войны бывшие голландские (провинции в Южной Африке, остров Цейлон и др. ), французские (остров Мальта, Сейшельские острова и др. ), а также некоторые испанские и португальские колонии.

Напуганные распространением революционных идей по Европе монархи России, Австрии и Пруссии в сентябре 1815 года торжественно провозгласили акт о создании «Священного союза монархов и народов». Содержавшиеся в этом документе религиозно-мистические идеи противопоставлялись идеям Французской революции и Декларации прав человека. Акт объявлял, что при любой попытке буржуазной революции в государстве "Священного союза" монархи сообща встанут на ее подавление с помощью военной силы. К 1817 году к союзу присоединились все европейские государства, кроме Англии, Папского государства в Италии и мусульманской Турции. В следующие несколько десятилетий войска стран Священного Союза будут неоднократно участвовать в подавлениях народных восстаний, направленных против монархий, которые охватили всю Европу в 20-40-е годы 19 века. Из-за панического страха перед революциями европейские монархи вначале не поддержали даже восстание христианской Греции, находившейся в то время под властью мусульманской Османской империи, объявив его "бунтом против законного государя (султана)". Однако благодаря усилиям России, прекрасно понимавшей, что отказ в помощи грекам могло привести к потере влияние среди православного населения Балкан, к которому она всегда стремилась, и действиям английского правительства, которое также имело экономические выгоды в Греции, греки были все же были признаны не бунтовщиками против государя, а воюющей стороной.

В июле 1827 года в Лондоне был подписан договор между Англией, Россией и Францией, по которому Греция должна была получить широкую автономию с уплатой Османской империи ежегодной дани. 20 октября союзная англо-русско-французская эскадра в битве при Наварине наголову разбила и потопила турецко-египетский флот, что обеспечило успех греческой революции. Турецкий султан все же предпринял еще одну попытку спасти свою империю от стремительного заката и отказался предоставить грекам автономию, тем самым лишь ускорив распад своих владений. В ответ на действия султана в мае 1828 года Россия объявила войну Турции и одержала в ней победу. 14 сентября 1829 года был подписан Адрианопольский мирный договор, по которому Греция, Сербия и Дунайские княжества (территория современной Молдовы) получили широкую автономию, а России отошло все восточное побережье Чёрного моря от устья Кубани до пристани святого Николая с крепостями Анапа, Суджук-кале и Поти (Грузия), а также часть Восточной Армении и некоторые населенные христианами районы Османской империи. По условия мирного договора Турция также предоставляла право русским и иностранным торговым судам свободно проходить через Босфор и Дарданеллы. В результате победы в русско-турецкой войне Россия стала ведущей державой в Закавказье, а также на Черном и Каспийском морях. Финальный аккорд в греческом вопросе был сыгран 3 февраля 1830 года, когда на лондонской конференции послов был подписан протокол о создании Греческого королевства, полностью независимого от Османской империи, первым королем которого стал Оттон I принц из баварского королевского дома.

Адрианопольский мир фактически поставили Османскую империю перед угрозой полного развала, чем немедленно решил воспользоваться египетский паша Мухамед-Али. В 1832 году он со своими войсками начал стремительное наступление на Константинополь, рассчитывая как минимум добиться независимости Египта, а как максимум свергнуть султана и самому сесть на трон Османской империи. Султан Махмуд, не имевший в своем распоряжении сил дать отпор взбунтовавшемуся подчинённому, срочно обратился за военной поддержкой к Англии, Франции и России. Правительства первых двух стран проигнорировали данный запрос, зато Николай І на него откликнулся и немедленно направил русский экспедиционный корпус в Босфор для вооруженной защиты Константинополя от египтян. После появления русской военной эскадры у стен Константинополя в игру включились и англичане с французами, испугавшиеся того, что в случае разгрома египтян Россия еще больше укрепит свое влияние на Востоке. В результате английским и французским послам удалось добиться в мае 1833 года заключения перемирия и тем самым предотвратить дальнейшее движение египетских войск к турецкой столице.

Османскому султану нужны были гарантии на случай нового наступления египетских войск, и для их обеспечения он заключил с Россией союзный договор, по которому последняя гарантировала вооруженную помощь Турции на случай нового египетского вторжения, а в обмен на это султан обязался беспрепятственно пропускать через подконтрольные ему проливы не только русские торговые, но и военные суда.

Стремясь ослабить позиции русских на Востоке, англичане заключили с турками торговый договор, наводнив тем самым Османскую империю дешевыми английскими товарами, что вызвало решительные протесты русских купцов, не выдерживавших конкуренцию со стороны английских коллег. Египетский паша Мухамед-Али отказался распространить условия этого договора на свою страну, что привело в 1839 году ко второй турецко-египетской войне. Египетская военная сила вновь сокрушила противника в первых боях, и османский султан вновь был вынужден искать помощи на стороне. На это раз на призыв откликнулись все великие державы, которые, выступив единым фронтом, разбили египтян. По итогам войны между Россией, Великобританией, Францией, Австрией и Пруссией было заключено соглашение, которое провозгласило коллективные гарантии великих держав территориальной целостности Османской империи, а также закрыло для военных судов Босфор и Дарданеллы в мирное время, тем самым отменив русско-турецкий договор 1833 года, что пошатнуло позиции России в регионе.

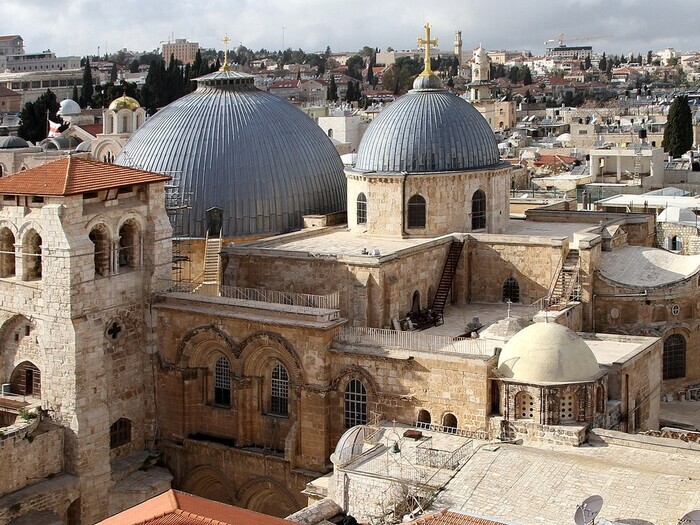

Следующее десятилетие прошло в непрекращающейся борьбе между великими державами за влияние на Востоке, кульминацией которой стала Крымская война, начавшаяся 1853 году. Формальным поводом для ее начала стал спор католиков и православных в Иерусалиме о том, кому из них следует хранить ключи от христианских церквей, где, по преданию, находился гроб господен. В начале османский султан признал право православных хранить ключи, но затем изменил свое решение и передал их католикам. Николай І немедленно обвинил османов в нарушении Кючук-Кайнарджийского мира 1774 года, который признавал право России на защиту религиозных интересов христиан. В январе 1853 года в Константинополь на военном фрегате было отправлено посольство для предъявления ультиматума о «святых местах». Турки отклонили этот ультиматум и в октябре объявили России войну.

З0 ноября черноморская эскадра под командованием адмирала Нахимова ворвалась в Синопскую бухту и полностью уничтожила турецкий флот на Черном море. После этой победы события круто изменились: Англия и Франция сумели договориться о совместных действиях и в начале января 1854 года ввели в Черное море соединенную военно-морскую эскадру из новейших паровых судов под предлогом защиты турецкой морской торговли и портов. В сентябре союзные франко-англо-турецкие войска высадились в Крыму. Русские солдаты и офицеры во время 11-месячной обороны Севастополя героически сражались против вторгнувшихся на территорию России войск союзников, обладавших превосходством в вооружении, однако в целом кампания закончилась крупным военно-политическим поражением России.

25 февраля 1856 года в Париже открылся мирный конгресс участников Крымской войны, результатом которого стала военная нейтрализация Черного моря, которая лишала Россию права иметь там военно-морской флот. По существу же, этот договор означал полный крах всей «венской системы» и кардинально изменял политическую картину Европы...

Продолжение следует.

Китай от революции к революции. Часть IV

Как я уже сказал в прошлой части, своей коронацией Юань Шикай фактически объявил войну республиканцам. Что ж, те приняли вызов - меньше чем за неделю до коронации восстал Юг, поднялась провинция Юньнань.

Здесь нужно ненадолго прерваться, чтобы объяснить специфику Южного Китая. За тысячи лет здесь сложилась традиция сильной провинциальной вертикали власти - если на Севере большое значение имела крестьянская община, то на Юге доминировали крупные землевладельцы, поскольку все провинции когда-то были завоёваны. Второй важный аспект - в силу многонациональности и коренного отличия жителей от северных китайцев (по сути, на Юге можно насчитать до пяти очагов цивилизации), местные жители редко испытывали сантименты по поводу оппозиции Дворцу. Наконец, южные китайцы банально находились настолько далеко, что чувствовали себя вольготно и защищённо - давай, мол, попробуй повезти пушки и обозы через горы, реки и джунгли!

Первой восстала провинция Юньнань. Она была завоёвана сравнительно недавно, во времена династии Мин (за лет пятьсот до событий Революции) и находилась на крайнем юго-западе. Вскоре к ним присоединились Гуйчжоу, Гуанси, Гуандун, Шаньдун, Хунань, Шаньси, Цзянси и Цзянсу. Эту уже войну Юань Шикай проиграл и в марте отрёкся 1915 года от престола. В июне он умер и война за независимость была прекращена.

Итак, правительство обезглавлено. В Пекине всё ещё продолжается вялотекущая борьба за власть (которую я упоминать буду лишь вскользь в будущих частях), но Пекин окончательно перестал контролировать страну. За пару лет правления Юань Шикая провинциальные элиты окончательно окрепли, сформировали сильные войска и генералитет, а также казнили или вынудили бежать своих врагов. Китай превратился в то же, чем была СНГ в девяностых - в раздробленные земли кучки самовластных деспотов.

Политическая карта Китая в 1925 году. Надо понимать, что сил было гораздо больше, просто в 1925 году эпоха уже подходила к концу. Китайская республика была на синей территории.

Эпоха милитаризма, как её называют, была невероятно эпичной. Она была настолько же великой, насколько и чудовищной. Китай сломался на десятки клик, каждая из которых имела собственную специфику и особенности. Так, Север пользовался японской поддержкой и вооружением, на Западе побывали русские наёмники-белогвардейцы, на Юге существовали крестьянские командиры и целые храмовые войска. Южное побережье имело тесные контакты с американцами, тогда как существовали силы, пользовавшиеся поддержкой Советского Союза. Правители были самые разные - бережливые финансисты и одевающиеся в простой мундир "защитники народа", но большинство было откровенными монстрами с гаремами и репрессиями. В борьбе за территорию правители не гнушались самых кошмарных преступлений, включающих в себя массовые изнасилования, сжигание деревень и прочие ужасы, которые я не хотел бы описывать.

Эпоха милитаризма порвала со старым Китаем. Если до смерти Юань Шикая в стране существовали и национальная наука, и национальная буржуазия, и класс гражданских чиновников с конфуцианским и европейским образованием, а в крупных городах царила буржуазная жизнь, то теперь с этим было покончено. "Винтовка рождает власть" - знаменитое изречение Мао Цзедуна, которое прекрасно описывает обстановку в Китае того времени. Карьеру можно было сделать только в армии, более того - сделавшие эту самую карьеру проникали и в гражданские чиновники. Остановилось всё - общегосударственная торговля, институты, производство товаров мирного потребления. Дошло до того, что импортную новейшую артиллерию было некому обслуживать, поскольку таких кадров попросту не было в провинции. Армия пользовалась всем, до чего могла дотянуться - все арсеналы были вскрыты, в дело шли даже арбалеты и мечи. Эпоха уничтожила все ценности - партийные, конфуцианские, республиканские, классовые, даже местами провинциальные. Армии были глубоко спаяны взаимной защитой и глубоким чувством чуть ли не семейного родства - каждому солдату было ясно, что без винтовки его ждёт только смерть.

Это было настоящее феодальное Средневековье, разве что в котором все стороны больше всего ценили железные дороги - по ним было удобно перевозить войска.

Эпоха милитаристов могла бы продолжаться до сих пор - как будто бы Китай не знает таких периодов. Но первая треть XX в. - уже не Средневековье. Мир не хотел видеть разделённый недоговороспособный Китай. В борьбу постоянно включались внешние силы - Япония видела богатую ресурсами и демографией страну в своём составе, молодая Советская Республика хотела видеть восточного соседа спокойным и, желательно, красным. Но наибольшую помощь невольно оказали американцы - Эпоха милитаристов выпала на президентство одного из самых романтичных правителей США - Вудро Вильсона. Он правил страной с 1913 по 1921 года, именно его программа обещала американцам невступление в европейские дела и войну, и именно он в войну вступил и навязал Америку Европе. В частности, он написал знаменитые "Четырнадцать пунктов" имени себя, которые должны были подвести черту под Великой войной и которые преследовали целью установить "политику открытых дверей" - запрет всем странам устанавливать односторонний экономический протекторат над какой-либо территорией. Эта политика провалилась практически везде, но для Китая оказалась живительной силой.

Японская империя в 1920х гг. - главная сила региона. Не смотрите на независимую Маньчжурию - местное правительство пронизано японскими эмиссарами.

Представьте себе "продавца" и "покупателя". Первый - неправоспособный вооружённый до зубов идиот, в голове которого живёт два десятка личностей, но который может бесконечно покупать товары. Второй - делец, который производит практически всё. Именно такими стали китайско-американские отношения в Эпоху милитаристов - экспорт неуклонно возрастал, и не было абсолютно никакого способа ни у европейцев, ни даже у японцев этому помешать. Не нужна была даже дубинка для защиты своего экспорта - достаточно было просто приезжать и выгружать товары. Никто ни в Китае, ни за его пределами не мог помешать этому процессу - не бомбить же американские суда, ей-Богу!

Сунь Ятсен, в этом возрасте уже незадолго до смерти. В двадцатых годах он уже не революционер и не эмигрант, а архитектор будущего Китая. И материковый, и островной Китай 2025 года - его детище.

Сунь Ятсен деятельно проводит года между роспуском Гоминьдана в 1915 году и воскрешением Гоминьдана в 1919 году. Он путешествует по Китаю, находится в эпицентре борьбы с Юань Шикаем, общается с южными элитами и чувствует дух народа. Это был очень хорошо образованный человек, который годами находился среди первых лиц Союзной лиги, был среди лидеров Первой революции, написал Конституцию первой республики, подготовил и провалил вторую революцию, был главнокомандующим войск Юга - это всесторонне развитый человек. В 1918 году он пишет главный идеологический труд: "Программа государственного строительства", а в 1919 году воскрешает Гоминьдан. Опорой его партии становится Гуандун, по совместительству - центр вложения американского капитала. В 1920 году он был избран президентом Китайской Республики (ага, страны имени себя - за пределами Гуандуна его власть отсутствовала, внутри Гуандуна стояла на капитале местных олигархов), после чего два года сражался с окрестными милитаристами за право существовать. В 1923 году он проводит реформы в Гоминьдана, подчиняя партию своей воле и вводя жёсткую вертикаль власти. В 1924 году проходит Первый Съезд Гоминьдана.

Ли Дачжао, руководитель "Движения 4 мая", профессор Пекинского университета, в 30 лет в 1919 году организовавший рабочее движение в Пекине.

Первый Съезд Коммунистической партии Китая прошёл в Шанхае в количестве тринадцати человек в 1921 году под руководством Ли Дачжао. Этот человек достоин отдельной статьи - глубокий интеллектуал, который в осознанном возрасте освоил марксистские труды, остававшийся романтиком-националистом, верившим в Ренессанс Китая, переметнувшийся в сторону марксизма. Именно в его трудах была предложена опора на сельский, а не на рабочий класс, именно он собрал множество кружков марксистов в единое целое, и именно он сыграл большую роль в перемещении основной деятельности партии из Пекина (Северный Китай) в Шанхай (Южный Китай). Второй съезд КПК также прошёл в Шанхае и в 1922 году принял устав, а вот уже Третий съезд КПК прошёл в Гуанчжоу (столице Гуандуна), избрал Исполнительный Комитет (членом которого стал в том числе Мао Цзедун) и - это важно - вошёл в состав Гоминьдана. Это привело к коренному пересмотру принципов Гоминьдана - он включил в программу широкую народную поддержку, опору на советскую помощь. Причина неудачи Второй революции осталась в прошлом - теперь Гоминьдан защищает интересы крестьянства.

Очень скоро, в 1923 году, Сунь Ятсен подчиняет Гоминьдан своей воле.

Мавзолей Сунь Ятсена. Это - единственный политический лидер в современном Китае, которого любят абсолютно все политические силы.

С этого момента Гоминьдан начал готовиться к объединению страны. Гуандун стал центром притяжения наиболее образованных людей страны, американского капитала и советской помощи, отстоял свою независимость в вооружённой борьбе, создал единое централизованное самоуправление, базирующееся на чёткой европейской идеологии, а также могучую и эффективную партийную самоорганизацию, включающую в себя две сильнейшие объединившиеся партии - собственно Гоминьдан и Коммунистическую партию Китая.

За год до задуманного им похода, Сунь Ятсен умирает в 1925 году от рака печени. Ещё вчера создавший вертикаль власти, Гоминьдан обезглавлен. Единство снова висит на волоске...

Неожиданно

Во времена когда Балтийское море называлось Венедским существовал некий праязык из которого в последствии ушли две большие ветки - восточно-славянские языки (русский, украинский, белорусский) и балтийские от названия народа "Балты" (литовский и латышский). Компактные поселения балтов были далеко не только на побережье Балтийского моря. Название города Можайск, например, имеет балтийские корни и образовано от слова "mazais" (маленький). Литовский Мажейкяй - это то же самое слово но с литовским окончанием, маленькие города. Вряд ли кому-то приходило в голову, скорее всего, что название московской реки Яуза имеет балтийское происхождение "auzas" (овёс). А эстонцев хоть и называют прибалтами, они к этой истории вообще никакого отношения не имеют - они из финно-угорской группы, как карелы, мордва и коми. А поселения балтов простирались аж до Карпатских гор, но со временем они размешались с другими народами и единственными их потомками являются современные латыши и литовцы.

Китай от революции к революции. Часть III

"Двадцать одно требование" Японии. Википедия слегка лукавит - из них было принято только тринадцать.

Первым делом, Юань Шикай продлил срок своего президентства на десять лет. Он набирал займы, однако историкам неясно, для чего именно - для укрепления своего положения внутри страны или для развития экономики. Как вы понимаете, долго проправить он не успел - уже в 1915 году Япония предъявила стране ультиматум, известный как "21 требование". Оно рушило остатки баланса сил между двумя державами - включало в себя продление аренды Квантуна (до Русско-японской войны эту территорию с 1898 года арендовала Россия на 25 лет, но по итогам войны уступила право на аренду Японии и аренда истекала в 1923 году) на 99 лет, передача крупного металлургического комбината и даже требовала создать при правительственном кабинете группу советников, назначенных Японией. Условия были откровенно унизительными, но момент был выбран дюже удачный - ни Россия (традиционный союзник Китая в регионе), ни Великобритания (традиционный поборник баланса сил) помочь стране не могли, по уши увязнув в Первой Мировой войне. Юань Шикай сделал всё, что мог - убрал из них восемь требований и принял в рамках "13 требований". Как вы понимаете, всё, перечисленное мною, осталось, равно как и запрет сдавать побережье в аренду не-японцам.

Юань Шикай понемногу стал восстанавливать традиционный китайский дресс-код, раздражая этим прогрессивную китайскую общественность.

Элите близ Юань Шикая после принятия японских условий стало понятно, насколько он слаб. Слабость выражалась не в физическом здоровье (хотя президент и был очень стар - ему было почти шестьдесят), но в профессионализме. От него стали уходить приближённые, особенно болезненно ему дался уход Тана Шаои из первой части цикла (первый премьер-министр республики, этот Талейран своего времени и эпохи успел поработать на Цыси, три года на её потомков, затем на республиканцев, потом на Юань Шикая).

В ноябре 1915 года Юань Шикай в генеральском мундире привёл к коленопреклонению высших чиновников. В следующем месяце он коронует себя императорским титулом.

Юань Шикай явно планировал править очень-очень долго. Увы, этим планам не суждено было стать явью - он умер через полгода после коронации естественной смертью - от уремии.

Этим решением Юань Шикай перечеркнул все достижения революции, молчаливо объявил всем сторонникам китайской республики войну.

Вскоре он умрёт. После его смерти окажется, что всё политическое поле Пекина зачищено настолько тщательно, а провинциальные силы за эти пять лет настолько окрепли, что страна осталась обезглавленной. Китайское государство, как единое целое, перестало существовать.

История древнего Рима. Первая Македонская война. Немного дипломатии

Несмотря на то, что этолийцы объявили войну Македонии, они отлично понимали, что в одиночку им не выстоять. Поэтому начались поиски союзников. Таким естественным союзником могла быть Спарта, также недавно потерпевшая поражение от македонян.

И вот в Спарту отправляется посольство главе с Хленеем. Совершенно случайно, а может быть и нет, но в тоже время там оказался и посол от акарнанов Ликиск. Началось, то, что сейчас назвали бы батлом. Речи сторон оставил нам в реконструкции Полибий. Первым говорил Хленей. Не имеет смысла приводить ее здесь целиком, оратор начал очень издалека. Он начал перечислять все обиды, которые нанесли грекам македоняне со времен Филиппа II и Александра, до дней сегодняшних. Всю речь можно свести к одной фразе:

Никто, — я убежден в том, лакедемоняне, — не решится

отрицать, что господство македонян было для эллинов началом рабства

Вполне адекватное мнение, соответствующее действительности. Затем слово взял акарнанец.

В новейшей историографии как то сложилось мнение о Ликиске как о истинном патриоте и провидце будущего. Попробуем разобраться. Его ответная речь состоит из дух разных частей. В первой он всячески превозносит Македонию и ее правителей, также как и этолиец, начав с предков Александра. В его интерпретации, все сделанное Македонией шло на благо греков. Даже недавний разгром Спарты в так называемой «клеоменовой войне» есть акт свержения тирании и установление демократии. Тиран- это законный царь Спарты Клеомен, сделавший попытку восстановить былое влияний Спарты в Греции и воевавшим с Ахейским союзом. В общем его речь это речь не патриота, а сателлита, полностью зависимого от хозяина. Впрочем, Ликиск и не скрывает этого, вот что он говорит в начале своей пространной речи:

На полях битвы спасение наше покоится на доблести македонян, которые превосходят нас могуществом и обширностью владений, а потому в делах посольства мы свои выгоды полагаем в удовлетворении справедливых требований македонян. Поэтому не удивляйтесь, если в речах наших мы будем говорить больше за Филиппа и македонян, чем за нас самих.

Что то не похоже на патриотизм!

Во второй части своей речи Ликиск всячески запугивает спартиатов бедами, которые в будущем произойдут от Рима.

Кто может при этих словах взирать спокойно на вторжение римлян, кто может не возненавидеть этолян за то, что они в своем безумии

решились заключить такой союз? У акарнанов они уже отняли Эниады и

Нес , намедни завладели городом несчастных антикирян , покорив его

при содействии римлян. Римляне уводят к себе жен и детей, которых ждет

обычная участь людей, попадающих во власть иноплеменников, а землю

побежденных занимают этоляне.

Есть в этой речи и такой пассаж:

Ибо в желании одолеть Филиппа и сокрушить македонян этоляне, сами того не понимая, накликали на себя с запада такую тучу, которая на первых порах, быть может, затемнит одних македонян, но потом угрожает тяжкими бедами всем эллинам.

Мне думается, что здесь Полибий, как и позднейшие историки, пал жертвой ретроспекции. Когда происходили описываемые события, Полибий еще не родился. В это время вряд ли кто из деятелей греков , или римлян, мог предположить ход дальнейших событий. Рим в это время сражался за выживание и ни у кого из тогдашних политических деятелей мысль о завоевании Греции и возникнуть не могла. Все, что делалось, в том числе и союз с Этолией, было лишь ответом на текущие события. Когда же Полибий описывал эти события, все уже свершилось: Македония, как государство, разгромленное в двух войнах, перестала существовать, а Греция сменила хозяина. Вместо македонской удавки она получила римский сапог. Это знание окончания борьбы Рима и Македонии и подвело Полибия, и он сделал Ликиска пророком. Собственно спартиатов речь Ликиска не убедила. Обиды со стороны македонских владык были реальны и свежи. Что касается Рима, то он был далеко, еще ничего не сделал и подозревать его во враждебности не было причин. Союз Спарты и Этолии был заключен, антимакедонская коалиция на территории Греции окончательно сформировалась.

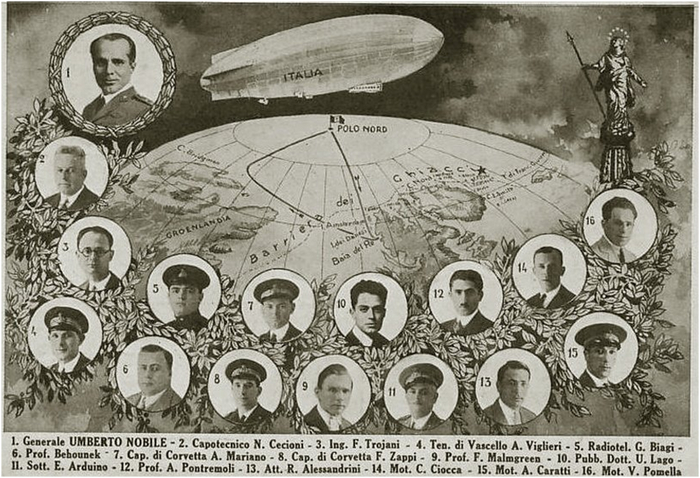

"Италия" на Северном полюсе

1926 год стал триумфальным для итальянского инженера Умберто Нобиле. Его дирижабль "Норвегия" под командованием легендарного Руаля Амундсена покорил Северный полюс. Но слава – опасная штука. Два великих исследователя, вместо того чтобы праздновать победу, начали яростную борьбу за первенство в открытии.

Нобиле не мог забыть пренебрежительных слов норвежца: "Дирижабль – всего лишь такси, доставившее нас к полюсу". Амундсен же считал итальянца лишь техническим исполнителем своего замысла.

В Милане, где жила семья Нобиле, инженер работал над проектом нового дирижабля N-4, нареченного "Италия". Этот воздушный корабль должен был затмить все предыдущие достижения. План экспедиции включал дерзкие исследования Земли Франца-Иосифа, Северной Земли и загадочной Земли Крокера.

Когда папа римский лично благословил экспедицию, вручив огромный деревянный крест для установки на полюсе, то поддержку от властей получить стало не сложно.

Вместе с верным фокстерьером Титиной команда готовилась навстречу приключениям.

Строительство «Италии» проходило на заводе воздухоплавательных конструкций в Риме, который Нобиле возглавлял с 1919 года. «Италия» стала четвёртым дирижаблем серии N, построенным по проекту Нобиле. Его стройный корпус длиной 106 метров скрывал невероятную мощь: три мотора Maybach IV L общей мощностью 552 кВт могли разогнать гиганта до 115 км/ч. Для оболочки «Италии» был использован трёхслойный прорезиненный перкаль, а изнутри оболочка была разделена на газовместилище и баллонет. В свою очередь газовместилище состояло из десяти отсеков, а баллонет — из восьми. Как и большинство дирижаблей того времени, «Италия» была наполнена пожароопасным водородом.

19 марта 1928 года из города Специя вышел пароход «Читта ди Милано», задачей которого было обеспечивать радиосвязь с «Италией». Пунктом назначения судна была бухта Конгсфьорд рядом с поселением Ню-Олесунн на Шпицбергене, которая часто использовалась как база для полярных экспедиций. Она же должна была быть базой для «Италии».

Во время вылетов на дирижабле находилось шестнадцать человек: радист Педретти оставался на «Читта ди Милано», а двое журналистов сопровождали дирижабль по очереди. Первый полёт к северо-востоку от Земли Франца-Иосифа был сорван из-за непогоды (дирижабль был вынужден вернуться через семь часов). Второй вылет продолжался шестьдесят девять часов и был гораздо удачнее, но достичь запада Северной Земли, как планировалось, не вышло. В третий раз «Италия» вылетела ранним утром 23 мая в направлении Северного полюса, которого дирижабль достиг примерно в полночь. С дирижабля были сброшены крест и флаг Италии, после чего «Италия» повернула обратно.

В полночь 24 мая с дирижабля сбросили освященный папой римским крест и итальянский флаг. Но обратный путь превратился в настоящий ад. Сильнейший встречный ветер и обледенение превратили воздушного гиганта в хрупкую игрушку стихии.

25 мая, примерно 10:30 утра дирижабль, летевший на высоте 200—300 м, резко отяжелел и начал снижаться со скоростью приблизительно полметра в секунду и с дифферентом на корму около 8 градусов. Для получения дополнительной динамической подъёмной силы увеличили обороты двух работавших двигателей и запустили третий, но скорость снижения даже возросла.

В 10:33 утра раздался оглушительный удар. Дирижабль рухнул на ледяную пустыню. Последнее, что услышали выжившие – отчаянный крик моториста Помеллы, оставшегося в разрушенной кормовой гондоле. Шесть человек унесло прочь на обломках дирижабля, остальные чудом выжили, но оказались в смертельной ловушке среди бескрайних льдов.

После крушения дирижабля "Италия" выжившие участники экспедиции оказались на краю гибели. Однако судьба улыбнулась им, когда они обнаружили разбросанные мешки с продуктами и средствами навигации и связи на льду. Среди спасения была четырёхместная палатка, которая должна была стать маяком надежды в ледяной пустыне.

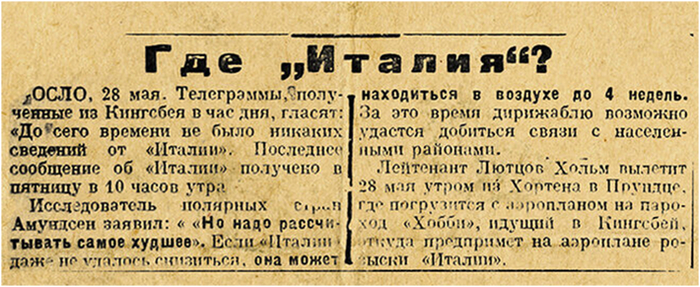

Радист экспедиции, отчаянно пытаясь установить связь с внешним миром, сумел настроить радиостанцию. Но все попытки позвать на помощь оказались тщетными - эфир оставался молчаливым. Казалось, что надежда таяла вместе с полярной ночью.

Лишь 29 мая корабль "Чита де Милано", шедший по морю, уловил слабый сигнал бедствия от пропавших исследователей. Однако по роковой случайности его приняли за передачу с береговой станции в Могадишо. Судьба экспедиции оставалась неизвестной.

Разногласия внутри группы достигли критической точки. Умберто Нобиле, руководитель экспедиции, категорически возражал против разделения группы, но в конце концов все согласились, что это единственный шанс на выживание.

На следующее утро метеоролог и штурманы отправились в опасное путешествие за помощью.

В деревеньке Вознесенье-Вохма, затерянной среди лесов Северо-Двинской губернии, молодой радиолюбитель Николай Шмидт колдовал над своим детищем. На столе лежали детали, соединенные паутиной проводов. Это был даже не приемник, а лишь его призрак – одноламповый регенератор, собранный из подручных средств двадцатиоднолетним энтузиастом.

Внезапно, сквозь треск и шипение эфира, пробился слабый зов. Николай напряг слух, вслушиваясь в искаженные помехами слова: "…Italie… Nobile… Fran… Uosof… Sos… Sos… Sos… Tirri… teno… EhH…". Сердце юноши забилось чаще. Это был сигнал бедствия с дирижабля "Италия"! Нобиле, итальянский исследователь Арктики, просил о помощи где-то среди ледяных просторов.

В тот же день весть о пойманном сигнале пронеслась по стране. Николай отправил телеграмму в Москву, в Общество друзей радио. В столице, охваченной духом великих свершений, немедленно был создан Комитет помощи, возглавляемый самим Иосифом Уншлихтом, заместителем наркома по военным и морским делам.

С тех пор связь поддерживалась на постоянной основе. Николай Шмидт был награждён именными золотыми часами как участник спасения итальянской экспедиции. Позже его возьмут на работу в Народный комиссариат связи, а в 1941 году он будет арестован и позже расстрелян. Обоснованием послужило найденная у него дома радиоаппаратура, которую после начала войны запрещалось иметь в личном распоряжении. 12 августа 1984 года Николай Шмидт будет полностью реабилитирован.

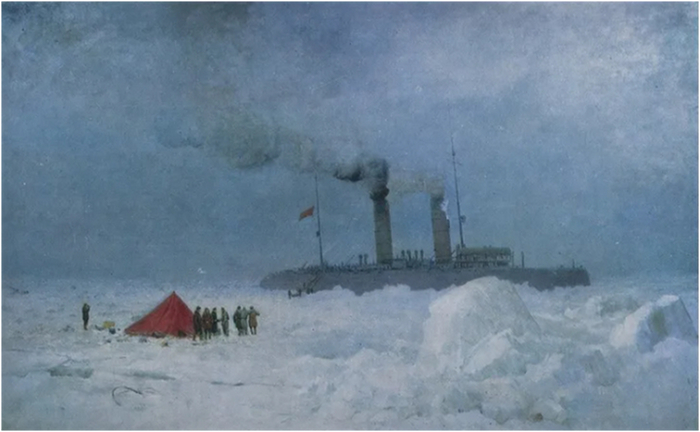

Весть о катастрофе "Италии" взбудоражила весь мир. Советская Россия, верная духу интернационализма, не могла остаться в стороне. Два могучих ледокола, "Малыгин" и "Красин", готовились к беспримерному походу в ледяное царство.

На "Малыгине", под командованием прославленного исследователя Владимира Визе, спешно грузили припасы. 12 июня, разрезая волны Баренцева моря, он устремился на север, к Шпицбергену.

Четыре дня спустя из Ленинграда вышел "Красин". Ледокол, более года томившийся у причала, теперь спешно готовился к выходу. На его палубе, на наспех сколоченном дощатом помосте, разместился самолет "Юнкерс" ЮГ-1. Командовал ледоколом капитан Карл Эгги, а во главе экспедиции стоял легендарный полярник Рудольф Самойлович. Экипаж самолета – пилот Борис Чухновский, его напарник Георгий Страубе, штурман Анатолий Алексеев и бортмеханики Александр Шелагин и Владимир Федотов – ждали приказа о взлете.

Теснота царила на ледоколе. Спасатели, числом превосходящие штатную команду, ютились в каютах. С другой стороны, очень скоро стало понятно, что надежда только на "Красина". "Малыгин" 20 июня, зажатый льдами, он был вынужден прекратить свой путь.

Тем временем, итальянские самолеты, базировавшиеся на судне "Браганца", безуспешно искали лагерь потерпевших крушение. 17 июня два крылатых разведчика пронеслись над красной палаткой, но плохая видимость скрыла от них отчаянные сигналы с земли. На следующий день попытка повторилась, но вновь безрезультатно.

В эти же дни разыгралась еще одна драма. Руаль Амундсен, прославленный покоритель полюсов, чьи отношения с Нобиле были омрачены ссорой, не смог остаться безучастным к беде. 14 июня, получив от французского правительства гидросамолет "Латам-47" с экипажем, он вылетел на поиски. 18 июня его машина исчезла в арктической мгле. Последнее сообщение от Амундсена было получено через два часа сорок пять минут после взлета... Лишь спустя месяцы море выбросило на берег обломки его самолета.

20 июня гидросамолёт Savoia-Marchetti S.55 под управлением майора Маддалены доставил на льдину продукты и медикаменты. Через два дня прилетели ещё два самолёта с грузами. 23 июня шведский лётчик лейтенант Эйнар Лундборг на биплане «Фоккер» C.V вывез Нобиле с Титиной на шведскую авиабазу, а на следующий день Нобиле доставили на «Читта ди Милано». Ожидалось, что Нобиле, как руководитель экспедиции, сможет координировать спасение остальных, включая отрезанную группу из трёх человек. Лундборг планировал эвакуировать весь лагерь за два дня. Но при второй посадке его самолёт повредился, и Лундборг сам оказался в лагере. 6 июля его эвакуировали шведские лётчики.

21 июня «Красин» пришёл в Берген, провёл там два дня и отправился в сторону Шпицбергена. 10 июля экипаж Чухновского вылетел на ледовую разведку и поиск лагеря итальянцев, но не нашёл его. Однако на обратном пути случайно заметил группу Мальмгрена. Экипаж по-разному оценил количество людей внизу: от одного до пяти. В радиограмме на «Красин» Чухновский сообщил, что видел трёх человек, один из которых лежал на льду. Из-за тумана Чухновский не смог найти ледокол и совершил вынужденную посадку на лёд у мыса Вреде. Посадка прошла успешно, но в последний момент самолёт наскочил на торос, повредив шасси и два винта. Чухновский сообщил на «Красин», что отказывается от помощи, пока не будут спасены итальянцы. Экипаж имел небольшой запас продовольствия (сахар, галеты, масло, консервы, шоколад, кофе и сушёные грибы), которого хватало примерно на две недели. Им удалось подстрелить двух оленей на берегу. Они забыли взять с собой соль, посуду и ложки, поэтому питались консервными банками и морской водой. Спали в кабине по очереди. К ним шла «Браганца», но она не могла взять на борт самолёт. Ледокол «Красин» снял лётчиков и самолёт со льдины 16 июля, уже после того, как на борт подняли аэронавтов.

12 июля «Красин» добрался до места, указанного Чухновским, и забрал на борт Мариано и Цаппи. По словам выживших, примерно за месяц до этого Мальмгрен, не в силах идти дальше, попросил товарищей оставить его.

Забрав их, «Красин» двинулся к лагерю группы Вильери. Связь с ним поддерживалась через «Читта ди Милано». В 20:45 (по другим данным, в 22 часа) того же дня ледокол взял на борт пятерых остававшихся на льдине. Спасённым оказали медицинскую помощь и дали подходящую одежду. Нобиле настаивал на поисках дирижабля с шестью членами экспедиции, но Самойлович сообщил, что не может вести поиски из-за нехватки угля и самолётов, а капитан «Читта ди Милано» Романья получил приказ из Рима немедленно вернуться в Италию.

Я немножко открыл свой тг исторический канал по поиску и коллекционированию, присоединяйтесь, будем историю вместе поглядывать: https://t.me/staryisunduk