Губернский город Орёл в фотографиях и мемуарах

Продолжаю цикл рассказов о жизни дореволюционных городов. На очереди губернский город Орёл.

Датой основания Орла считается 1566 год. Тогда здесь по указанию Ивана Грозного была построена крепость для охраны южных границ страны. К началу 18 века орловская крепость утратила оборонное значение и в 1702 году была упразднена. В 1708 году Орёл с уездом был причислен к Киевской губернии, с 1719 года — центр Орловской провинции. Примерно в это же время окончательно упраздняется крепость и разбирается обветшавший деревянный Орловский кремль. С 1727 года город в составе Белгородской губернии. В 1778 году была образована Орловская губерния. В тот момент в городе было примерно 7700 жителей. В начале 19 века жителей было около 11000, к середине 19 века уже более 30000.

В 1830 г. в Англии вышло жизнеописание епископа Калькутты Реджинальда Хибера (1783 – 1826), составленное его вдовой. В своей работе Амелия Хибер использовала в том числе дневники путешествий. Епископ был в Орле проездом в марте 1806 года: «Вечером мы прибыли в Орёл, губернский город значительных размеров и важности с хорошей гостиницей, маленькой для России, содержавшейся итальянцем; итальянцы и немцы повсеместно разбросаны по России. Орёл очень знатно расположен на берегах Оки, которые соединяются деревянным мостом; мосты из лучших материалов очень редки, и действительно ежегодно подвергаются разрушениям от льда и наводнений. Правительственные здания обширны, включая в себя длинный ряд казарм и амбаров; здесь собрано большие количество зерна для армии, в целом провинция пахотная. Население провинции составляет около миллиона обитателей. Казармы предназначены для полка кирасиров Св. Георгия, который располагается и квартирует по соседству. Здесь есть гражданский, но не военный губернатор; он жаловался сильно на недостаток общества и сказал, что здесь есть несколько благородных семейств по соседству, и даже эти редко приезжают в Орёл. В городе нет сколько-нибудь важного производства; это центр торговли мукой. Когда мы прибыли, извозчики торговались с джентльменом, который хотел купить одну из их лошадей, за которую они отказывались взять 30 рублей; это была сделка, за которую в Англии можно было бы выручить 8 или 10 фунтов. Наша остановка в Орле была короткой, поэтому, кажется, мало познавательной, и губернатор был необщителен. На рынке мы видели огромное количество липовых барок».

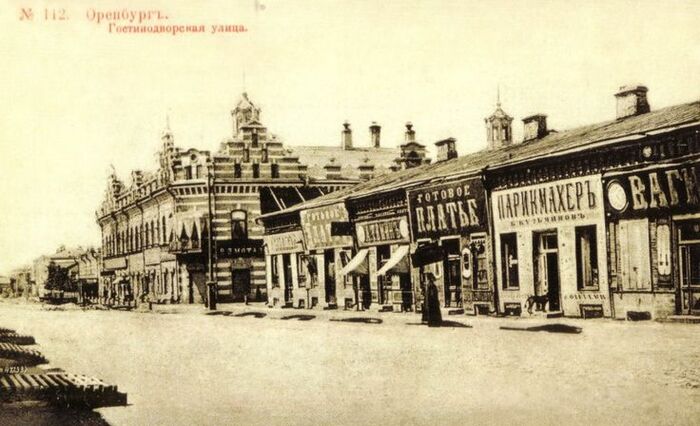

В 1807-1808 годах через Орёл проезжал немецкий востоковед Юлиус Клапрот. «В центральной части Орла находятся городские ряды, магазины которых заполнены всеми сортами русских и греческих товаров. Такие же гостиные дворы находятся во всех городах России и имеют то удобство, что покупатель здесь найдёт всё ему необходимое в одном месте; не так, как у нас, где он вынужден сбегать в два или три разных конца, чтобы иметь желаемое. Они, главным образом, состоят из нескольких рядов постоянных ларьков или магазинов (лавок), открытых на улицу и обеспеченных крытой колоннадой, защищающей покупателей от дождя или плохой погоды. Гостиный двор является образцом богатства и бойкости места; поэтому для путешественника не может быть более интересного променада. В общем магазины по продаже одного и того же товара близко друг к другу; в больших городах вы найдёте целые ряды, в которых продаются чай, сахар и кофе, а в других – шерстяные ткани, в иных ещё – холст, воск, жир и другое. Пёстрая толпа людей проходит и представляет собой своеобразный спектакль, но что особенно неприятно для проходящего, так это быть атакованным русскими лавочниками, которые постоянно кричат: «Что вы желаете купить?» – «Сахар, чай, кофе!» – «Лучшие шляпы!» – хотя они часто задерживают его; так что он не может быть клиентом кого-либо из них без страха быть порванным на куски другими». Автор отмечает масштаб местной торговли, упоминает купцов. А ещё сетует на большое количество тараканов.

В 1813 году в Орёл прибыл иностранный агент Британского Библейского общества, миссионер, лингвист и переводчик, доктор богословия шотландского происхождения Роберт Пинкертон (1789 – 1853). Город ему в целом понравился: «Орёл – это протяжённый город, построенный вдоль холмистых берегов Оки и Орлика. В нём примерно 22.000 обитателей, преимущественно русских. Здесь есть несколько прекрасных рядов каменных домов, но все оставшиеся – из дерева. Перед одним из лучших рядов, где расположены дом губернатора и резиденции дворян, недавно был проложен прекрасный променад. Они насчитывают здесь 18 церквей и два монастыря. Основой коммерции обитателей являются зерно и конопля; последняя – для поставки в Москву, предназначена на экспорт».

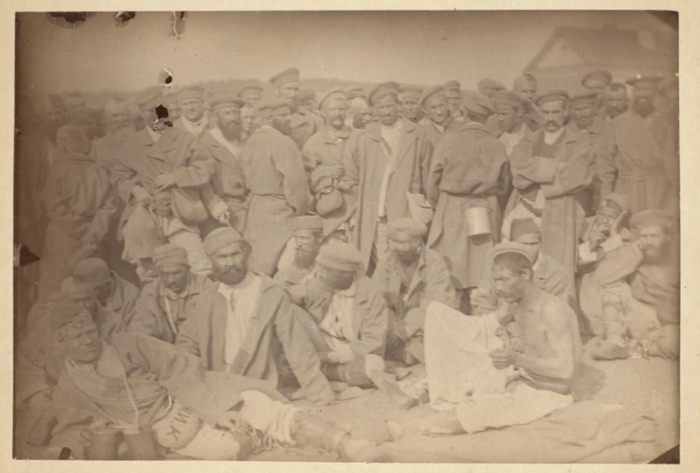

Пинкертон оставил описание местной тюрьмы. «Это квадратное, напоминающее крепость, здание, фланкированное башнями; но внутренние строения – жалкие, полусгнившие деревянные бараки. В первом, который состоял из двух комнат, мы нашли 18 больных: здесь располагался госпиталь. Каким несчастным, казалось, было состояние этих бедных больных преступников! Второй барак был разделен на три комнаты; в одной содержалось 40 преступников, в другой – 52, в третьей – 36 человек, осуждённых за разные преступления, несколько из них – глубоко закоренелых. Пол был из сырой земли, потолок и стены сочились влагой в результате эффекта перепада температуры от внешнего мороза и внутреннего тепла печи; но такое маленькое помещение был здесь, что, как они сообщили нам, некоторые принуждены были лежать под лавками, на земле, так как лавок на всех не хватало.

Во втором отделении крепости, отделённом от первого высокой кирпичной стеной, мы нашли в первом бараке 48 узников, ночевавших в переполненной грязной мокрой норе, а во второй его комнате – 21 женщину в самых жалких мыслимых обстоятельствах; полы очень влажные, со стен и потолка бежит вода от жестокого холода снаружи и жаркой атмосферы внутри! И то бросало тень на эту картину человеческого несчастья, что четверо из этих женщин сидели на верхней части печи, играя в карты. В третьей комнате этого барака было 27 узников, в четвёртой – 45, все военные, все в похожих несчастных обстоятельствах, за неимением должных помещений. В двух из восьми мест тюремного заключения они имеют экземпляры Священного Писания; но в остальных их не было. Я обещал, что они будут доставлены».

Британец Роберт Лайолл побывал в Орле в 1822 году. Из его наблюдений: «Почва вокруг Орла чёрная, урожаи весьма обильны жатвой. Город может быть причислен к торговым центрам между Россией, Малороссией и Крымом, и временным складам зерна, как своего собственного, так и соседних плодородных провинций. Основными статьями торговли являются зерно, пенька, сало, масло, щетина, кожи, мёд, воск, сукно, рогатый скот, который, главным образом, покупается в южных провинциях. Они также торгуют вином из Малороссии, из Крыма и с Дона. Значительная часть этих товаров грузится на барки и по Оке перевозится в Петербург… Обитатели этой провинции в целом трудолюбивы и богаты».

В октябре 1822 года по инициативе гражданского губернатора Н. И. Шредера был заложен городской сад, который полюбился горожанам. Сад в честь основателя назвали Шредерским. Леонид Андреев писал о нём так: «Все-таки в Орел очень хочется, хочется в городском саду погулять, не знаю, есть ли еще где в провинции такое любопытное место, как наш городской сад, он принадлежность только одного Орла. Бывал я в разных городах, но подобного учреждения не встречал. Коротко говоря, сад наш представляется единственным местом, где сосредотачивается орловская общественная жизнь».

Актер В. Н. Давыдов писал о городе Орле: «Живописный Орел мне нравился, хотя удобств в городе не было никаких. Непролазная грязь, отсутствие водопровода, газа и уборных делали жизнь не особенно привлекательной, но орловцы, видно, привыкли ко всему этому и недочетов городского благоустройства совершенно не ощущали… Общественной жизни почти не было. Здесь жители ценили домашний уют, тепло семейного очага и деревню… По домам играли в картишки, занимались разведением тирольских канареек, по вечерам любители ходили друг к другу слушать их пение, некоторые возились с цветами и любили похвастаться цветущей камелией или азалией. Все жили за ставнями, жили тепло, сытно и уютно».

Н. В. Лесков в книге «Мелочи архиерейской жизни» (1878) вспоминает забавную историю из местной общественной жизни. Непопулярный в народе губернатор Трубецкой руководил губернией в 1841 – 49 годы. «Первый архиерей, которого я узнал лично, был Смарагд Крижановский, во время его управления орловскою епархиею… У родственников же с материной стороны, принадлежавших к тогдашнему губернскому "свету", я видал губернатора, князя Петра Ивановича Трубецкого, который терпеть не мог Смарагда и находил неутолимое удовольствие везде его ругать. Князь Трубецкой постоянно называл Смарагда не иначе, как «козлом», а Смарагд в отместку величал князя "петухом". Впоследствии я много раз замечал, что очень многие генералы любят называть архиереев "козлами", а архиереи тоже, в свою очередь, зовут генералов «петухами». Вероятно, это почему-нибудь так следует.

Губернатор князь Трубецкой и епископ Смарагд невзлюбили друг друга с первой встречи и считали долгом враждовать между собою во все время своего совместного служения в Орле, где по этому случаю насчет их ссор и пререканий ходило много рассказов, по большей части, однако же, или совсем неверных, или по крайней мере сильно преувеличенных…

На самом деле такого происшествия в Орле вовсе не было. Многие говорят, что оно было будто бы в Саратове или в Рязани, где тоже епископствовал и тоже ссорился преосвященный Смарагд, но не мудрено, что и там этого не было. Несомненно одно, что Смарагд терпеть не мог князя Петра Ивановича Трубецкого и еще более его супругу, княгиню Трубецкую, рожденную Витгенштейн, которую он, кажется не без основания, звал «буесловною немкою». Этой энергической даме Смарагд оказывал замечательные грубости, и в том числе раз при мне сделал ей в церкви такое резкое и оскорбительное замечание, что это ужаснуло орловцев. Но княгиня снесла и ответить Смарагду не сумела…

Душа местного дворянского общества, бессменный старшина дворянского клуба, человек очень умный и еще более — очень приятный, всегда веселый, всегда свободный, искусный рассказчик и досужий шутник отставной майор А. X. Шульц, стал олицетворением местной гласности, придумав оригинальный способ сатиры: на окне своего дома он стал представлять двух забавных кукол, олицетворявших губернатора и архиерея — красного петуха в игрушечной каске, с золочеными шпорами и бакенбардами и бородатого козла с монашеским клобуком. Козел и петух стояли друг против друга в боевой позиции, которая от времени до времени изменялась. В этом и заключалась вся штука. Смотря по тому, как состояли дела князя с архиереем, то есть кто кого из них одолевал (о чем Шульц всегда имел подробные сведения), так и устраивалась группа. То петух клевал и бил взмахами крыла козла, который, понуря голову, придерживал лапою сдвигавшийся на затылок клобук; то козел давил копытами шпоры петуха, поддевая его рогами под челюсти, отчего у того голова задиралась кверху, каска сваливалась на затылок, хвост опускался, а жалостно разинутый клюв как бы вопиял о защите. Все знали, что это значит, и судили о ходе борьбы по тому, "как у Шульца на окне архиерей с князем дерутся". Это был первый проблеск гласности в Орле, и притом гласности бесцензурной...

Не наблюдать за фигурами, впрочем, было и невозможно, потому что бывали случаи, когда козел представал очам прохожих с аспидною дощечкою, на которой было крупно начертано: «П-р-и-х-о-д», а внизу, под сим заголовком, писалось: «такого-то числа: взял сто рублей и две головы сахару» или что-нибудь в этом роде. Говорили, что эти цифры большею частию имели живое отношение к действительности, и потому за них жутко доставалось всем, кто мог быть заподозрен в нескромности. Но предпринять против этого ничего нельзя было, так как против устроенного майором Шульцем органа гласности не действовала ни предварительная цензура, ни расширившая свободу печати система предостережений, до благодеяний которой, впрочем, еще и поныне не дожил издающийся в моем родном городе "Орловский вестник"».

Н. Лесков в рассказе «Грабёж» упоминает некоторые подробности городского быта: «Театр тогда у нас Турчанинов содержал, после Каменского, а потом Молотковский, но мне ни в театр, ни даже в трактир "Вену" чай пить матушка ни за что не дозволяли. «Ничего, дескать, там, в „Вене“, хорошего не услышишь, а лучше дома сиди и ешь моченые яблоки». Только одно полное удовольствие мне раз или два в зиму позволялось — прогуляться и посмотреть, как квартальный Богданов с протодьяконом бойцовых гусей спускают или как мещане и семинаристы на кулачки бьются.

Бойцовых гусей у нас в то время много держали и спускали их на Кромской площади; но самый первый гусь был квартального Богданова: у другого бойца у живого крыло отрывал; и чтобы этого гуся кто-нибудь не накормил моченым горохом или иначе как не повредил — квартальный его, бывало, на себе в плетушке за спиною носил: так любил его. У протодьякона же гусь был глинистый, и когда дрался — страшно гоготал и шипел. Публики собиралось множество. А на кулачки биться мещане с семинаристами собирались или на лед, на Оке, под мужским монастырем, или к Навугорской заставе; тут сходились и шли, стена на стену, во всю улицу. Бивались часто на отчаянность. Правило такое только было, чтобы бить в подвздох, а не по лицу, и не класть в рукавицы медных больших гривен. Но, однако, это правило не соблюдалось. Часто случалось, что стащат домой человека на руках и отысповедовать не успеют, как уж и преставился. А многие оставались, но чахли».

Лесков в автобиографии отрицательно отзывался о местной гимназии: «Я скучал ужасно, но учился хорошо, хотя гимназия, подпавшая в то время управлению Александра Яковлевича Кронеберга, велась из рук вон дурно. Кто нас учил и как нас учили — об этом смешно и вспоминать. В числе наших учителей был один, Василий Александрович Функендорф, который часто приходил в пьяном бешенстве и то засыпал, склоня голову на стол, то вскакивал с линейкой в руках и бегал по классу, колотя нас кого попало и по какому попало месту. Одному ученику, кажется Яковлеву, он ребром линейки отсек ухо, как рабу некоему Малху, и это никого не удивляло и не возмущало. Ездил я домой в год три раза: на летние каникулы, на святки и на страстной неделе с пасхою». Также писатель отмечал, что «духота всегда была страшная, и мы сидели решительно один на другом».

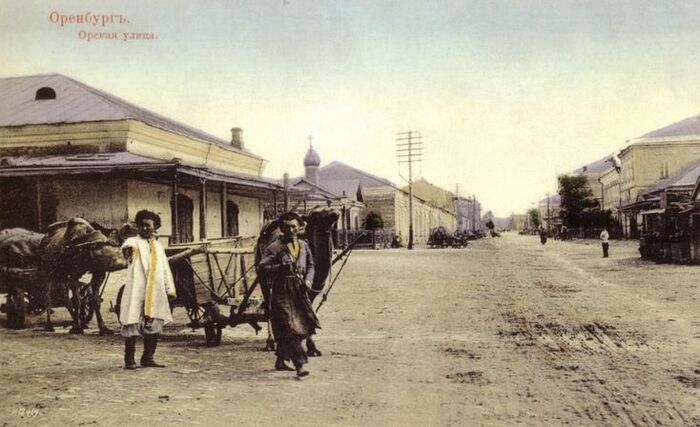

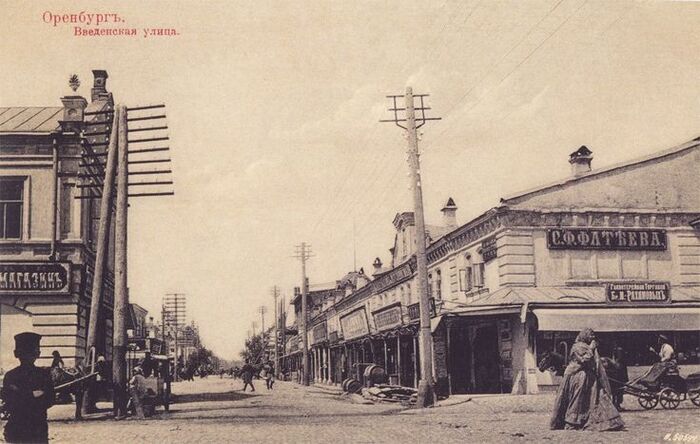

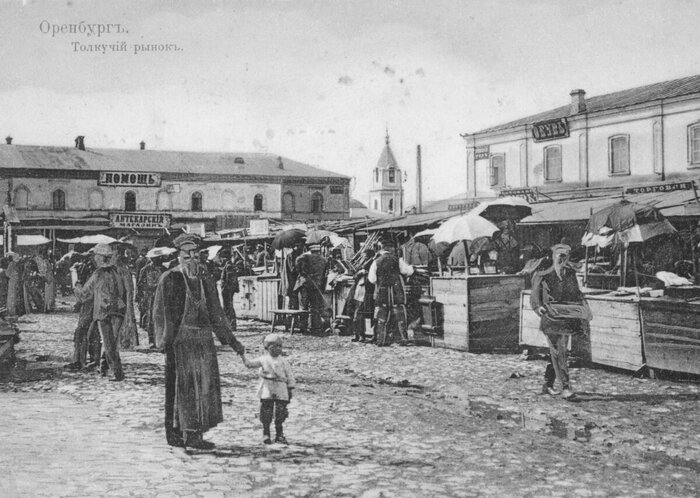

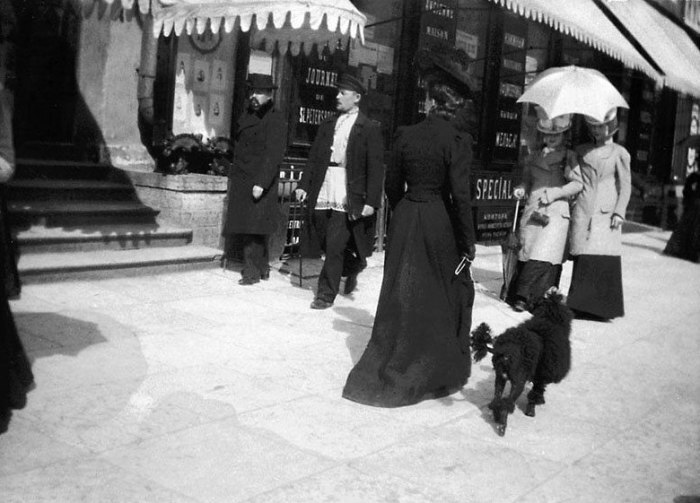

В. Емельянов описывал город Орел начала 20 века: «Центром торговли в Орле были, несомненно, Гостиные (Торговые) ряды, но сама торговля начиналась от Михайло-Архангельского переулка на Карачаевской улице, шла по Гостиной улице, переходила через Оку и заканчивалась в конце Ильинской площади. Торговой была и вся Волховская улица. Это в центре, а весь город был заполнен множеством небольших лавок. Но магазинами и лавками не ограничивалась торговля в городе. В Орле было много торжищ, которые у нас принято называть базарами, а в некоторых других городах — рынками… Но и лавками не исчерпывались возможности торговли в Орле. У многих перекрестков прямо на земле располагались торговки семечками. Мешок с семечками и стакан — вот и все их нехитрое торговое снаряжение».

Местный литератор П. И. Кречетов писал о местной думе: «Думу составляли исключительно купцы из числа тех, у которых бороды подлиннее и животы пообъемистее… Невзирая на всю несложность городских дел, гласные — купцы собирались в думу неохотно. Они были домоседами и любили больше сидеть около своих крупитчатых купчих… Бывало орловский голова Д. С. Волков чуть не плакал, умоляя, убеждая гласных явиться на заседание думы. Но тщетны были просьбы головы — гласные не являлись, вследствие чего решение даже важных вопросов приходилось откладывать чуть ли не 20 раз».

В Орле помимо Лескова в разное время жили и работали И.С. Тургенев, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, братья Жемчужниковы, придумавшие вместе с А.К. Толстым образ Козьмы Пруткова; собиратель фольклора П.И. Якушкин, историк Т.Н. Грановский, Марко Вовчок, ставшая классиком украинской литературы; критик Д.И. Писарев, А.Н. Апухтин, И.А. Бунин, удостоенный Нобелевской премии (его роман «Жизнь Арсеньева» написан по “орловским” воспоминаниям); Б.К. Зайцев, Л.Н. Андреев, М.М. Пришвин, И.А. Новиков.

Сохранились статистические данные за 1897 год. В то время это был фактически мононациональным регионом. Русскими были 99,03% - больше, чем во многих других регионах. 99,11% составляли православные. Если в 1847 году в губернии проживало 1 458 542 жителей, то через 50 лет уже 2 033 798. В Орловском уезде проживало 208 620 жителей.

Другие города цикла: