Губернский город Астрахань в фотографиях и воспоминаниях современников

Я решила продолжить цикл рассказов о жизни дореволюционных городов. На очереди Астрахань и её жители.

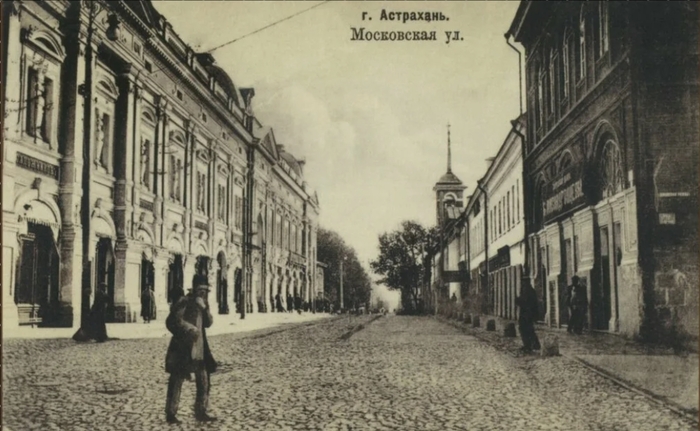

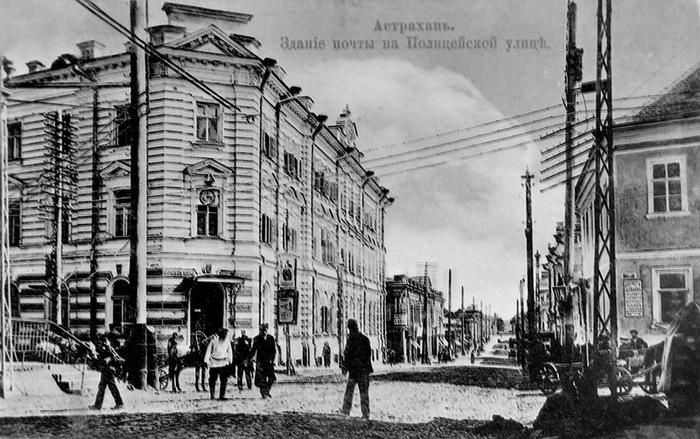

В отчете Николая Андреевича Ермакова «Астрахань и Астраханская губерния. Описание края и общественной и частной жизни во время одиннадцатимесячного пребывания в нем» такое описание: «Вообще город выстроен весь по плану и… его смело бы можно было причислить к одному из красивейших наших городов. Внутри его есть много мест, откуда расстилаются перед зрителем картины, хотя не обширные, но красивые, в которых над пестрыми массами крытых черепицею домов резко и гордо возвышаются 34 храма, большею частью огромные, оригинальные, хорошего стиля, а на дальнем плане белый зубчатый кремль с колоссальною грандиозною громадою своего пятиглавого собора венчает пейзаж, по местам освеженный… зеленью и озаренный яркими лучами здешнего знойного солнца».

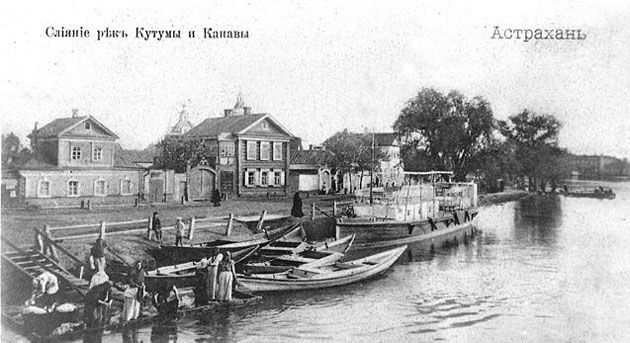

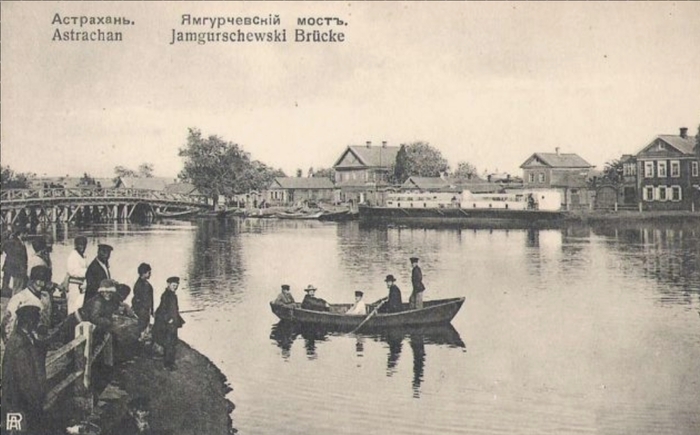

Еще Петр I велел проложить по центру города канал, но строительство канала протекало очень медленно, а к началу XIX столетия вообще заглохло. Ту часть, которую удалось вырыть, использовали для сбрасывания мусора и слива нечистот, и канал приобрел прозвище «канава». Рыбный промышленник Варваций выделил из своего кармана на строительство канала 200 тысяч собственных рублей. Поэтесса Н. Мордовина посвятила ему стихотворение:

Этот грек — он много знал

И умел послужить Отчизне,

Оставляя след своей жизни,

Он задумал сделать канал…

Грек, богатств своих не щадя,

Да и сил не щадя немало,

За собой мужиков ведя,

Дал дорогу воде канала.

За свои дела человек

Ни наград не ждал, ни оваций.

Но запомнил город навек

Имя доброе — грек Варваций.

И в 1839 году «Астраханские губернские ведомости» сообщили: «Цель Великого Петра вполне исполнена. Низменные болотистые части города осушены этим Каналом, который сверх того доставляет жителям воду и облегчает доставку жизненных припасов в самую середину города. Канал имеет в длину более двух верст с половиною и до 20 сажен в ширину. С обеих сторон устроена деревянная набережная, обсаженная ветлами. В воспоминание благодетельного поступка Варвация Канал переименован из Астраханского в Варвациевский».

Прозвище «канава» за каналом сохранилось. Один из гостей города Н. Ермаков, писал о нем: «Саженях в ста от моей квартиры улицу пересекает Канава, через которую перекинут деревянный (Полицейский) мост, возле которого влево, над водою Канавы, деревянная же постройка для крещенского Иордана. Канава обложена, с обеих сторон, деревянною набережною с широкими тротуарами, с мостками и съездами и обстроена по обеим сторонам довольно красивыми зданиями. Отчего на ней во многих пунктах открываются преживописные виды. Канава эта, — заключал гость города, — один из прекраснейших памятников гражданской доблести».

Тарас Шевченко об Астрахани отзывался негативно: «Астрахань — это остров, омываемый одним из протоков Волги, перерезанной рядом вонючих болот, называемых рекою Кутумом, и каналом, ни в чем не уступающим реке Кутум. Полуостров этот окружен густым лесом мачт и уставлен живописными бедными лачугами и серыми, весьма неживописными деревянными домиками с мезонинами, не похожими на лачуги потому только, что из них выглядывают флотские и вообще официальные физиономии. Всю эту огромную безобразную серую кучу мусора венчают зубчатые белые стены Кремля и стройный великолепный пятиглавый собор московской архитектуры 17-го столетия».

В Астрахани в 1850-х побывал знаменитый писатель Александр Дюма. Далее выдержки из его книги «От Парижа до Астрахани».

«Хотя в Астрахани, благодаря развитой системе ирригации, собирают великолепный урожай винограда с ягодинами, крупными как мирабель, местное вино посредственное. Поэтому на столе мы нашли наиболее ценимое в Южной России вино трех марок: Бордо, Кизлярское и Кахетинское. Вначале я не придал никакого значения самоценности последнего. Привезенное в бурдюках, оно пропиталось вкусом и запахом бурдюка, чем наслаждаются астраханцы, но что иностранцам, сужу по себе, должно доставлять мало шарма.

За завтраком нам объявили о приходе начальника полиции. В противоположность другим странам, где визит начальника полиции всегда вызвал бы переполох, в России, как мы узнали, он символ гостеприимства и первое звено в цепи знакомств, всегда приятных. Я, значит, поднялся, чтобы лично проводить начальника полиции на место возле себя. Оказал ему почести завтраком нашего хозяина, но он остался безразличным ко всему за исключением стакана Кахетинского, которое он дегустировал с наслаждением. Это мне напомнило фанатиков виноградного вина в Афинах, предлагающих вам мерзкое пойло как настоящий нектар, открытый гастрономами… Но что вы хотите! Астраханцы так же любят только Кахетинское, потому что оно с дурным запахом, как афиняне любят виноградное вино, только потому, что оно с горечью».

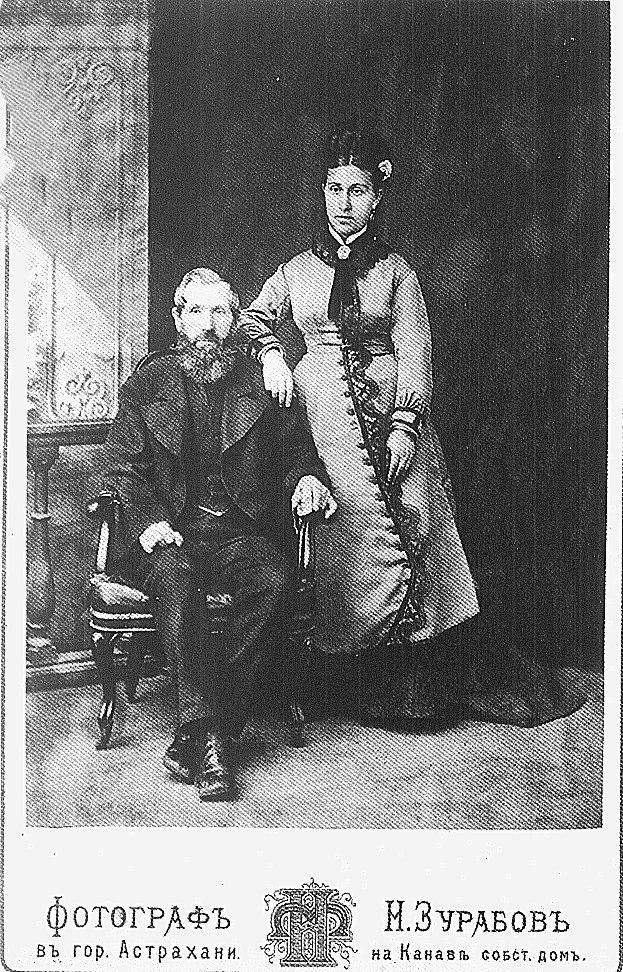

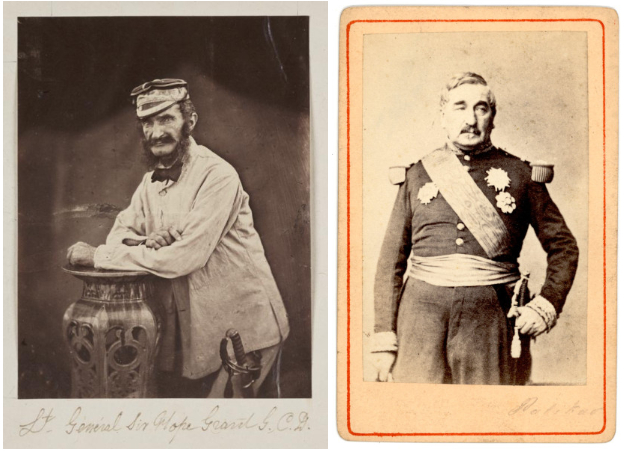

В 1872 году открыл свое фотоателье армянин Николай Никитич Зурабов, мещанин, состоящий в привилегии, брат известного астраханского купца, владельца нескольких магазинов Захара Никитича Зурабова. Возможно, ателье у него было и до этого

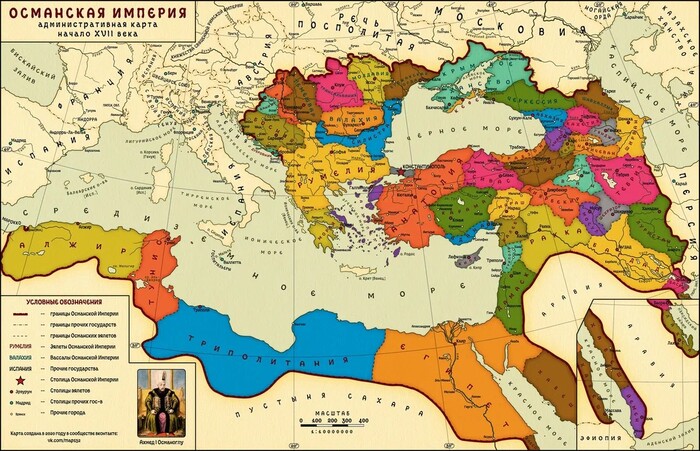

«Сегодня Астрахань больше не уподобляется столице; это центр департамента. Астраханская губерния площадью 200 тысяч квадратных верст или до 50 квадратных лье, которая на треть больше Франции, насчитывает лишь 285 тысяч жителей, в том числе 200 тысяч кочевников. Это чуть меньше четырех человек на лье. Из общего количества на Астрахань приходится 45 тысяч душ. Основа русская, раскраска армянская, персидская, татарская и калмыцкая. Татары числом пять тысяч занимаются главным образом разведением скота; это они поставляют добротные бараньи меха всякого цвета, но преимущественно белого, серого и черного, известные у нас как подкладки для шуб под названием астраханских. Они также разводят баранов с феноменальными хвостами [курдюками], по словам некоторых путешественников, возящих свои курдюки на тачках, не в силах их носить. Мы не видели тачек, но видели баранов и курдюки. Даже ели на озере Бестужев-Богдо один из таких хвостов, который очень даже мог потянуть 10-12 фунтов и который, хотя и состоял целиком, за исключением кости, из жира, был одним из самых тонких и вкусных яств, что я когда-нибудь пробовал.

Прежде в Астрахани жило некоторое количество индийцев, оставив от общения с калмыцкими женщинами племя метисов, очень активное и самоотверженное в труде и, сказать больше, очень красивое внешне, не унаследовавшее разреза глаз матерей и бронзового цвета лица их отцов. Эти метисы грузчики, торговцы вразнос, моряки, которых встречаешь повсюду: в порту, на улицах и набережных, с белым колпаком на голове, в такой степени смахивающем на колпак пьеро, что с первого взгляда их можно принять за испанских погонщиков мулов.

Армянин, сохранил в Астрахани свой изначальный типаж таким же чистым, как евреи сохранили свой облик во всех странах мира; армянские женщины, которые выходят только вечером, идут, завернувшись в длинные белые вуали, что в сумерках придает им вид привидений. Восхитительно отороченные вуали подчеркивают ценность оберегаемых форм, что напоминают элегантные линии греческих статуй. Сходство с античными шедеврами удваивается, когда эти живые призраки кокетливо позволяют заглянуть в их лица, чистые и пленительные, соединение греческой и азиатской красоты.

«Мощение улиц роскошь, совершенно неизвестная Астрахани. Жара превращает улицы в пылевую Сахару, дождь в озеро грязи; в пылающие месяцы лета они пустынны с десяти утра до четырех часов вечера. С четырех до пяти часов дома роятся как пчелиные ульи, открываются магазины, улицы заполняются, люди теснятся на порогах домов, из окон высовываются головы, с любопытством озирающие прохожих представителей всех азиатских и европейских национальностей, царит вавилонская мешанина всех наречий.

Нас очень пугали астраханскими москитами; к счастью, мы прибыли сюда, когда эти гадостные насекомые, от обилия которых темнеет воздух в августе и сентябре, уже исчезли.

Вода в Астрахани неважная и дефицитная; в Волге она солоновата от контакта с Каспийским морем или, может быть, больше оттого, что река омывает солевые банки между Саратовом и Лебяжинской. Русская власть намеревалась устроить артезианские колодцы, но на 130-метровой глубине бур дал выход не фонтанирующей воде, а водородно-углеродному газу. Неудачу использовали, чтобы по вечерам зажигать огонь. Он очень живо светит до утра. Фонтан стал большим фонарем.

Нам очень расхваливали астраханские арбузы; они здесь заурядное явление и, хотя превосходны, никто их не ест. Мы проявили доброту их спрашивать, но нам постоянно отказывали в этом продукте, как недостойном нашего внимания. Чтобы попробовать, мы были вынуждены сами его купить. Нам продали арбуз весом семь-восемь фунтов, по четыре су за фунт, и, как иностранцев, обжулили наполовину.

Однажды я купил два арбуза, по восемь копеек за фунт; не имея мелочи, подал рублевый билет; бумажные деньги, обесцененные в центре России, еще так сильны на окраинах, что торговец загорелся желанием отдать мне два арбуза, а не сдачу 3 франка и 12 су.

Правда, очень дорого платят за херсонские и крымские арбузы, хотя стоят они, по-моему, не больше астраханских. Другие плоды, за исключением винограда, о котором я уже говорил, посредственные, однако же, старая молва превозносит астраханские фрукты. Возможно и в самом деле во времена татар, искусных в поливном земледелии, астраханские фрукты были достойны той славы, которая пережила их качество».

«На следующий день после приезда пришел начальник полиции с приглашением посетить жилища нескольких армянских и татарских семей… Первая семья, которой нас представили, или, вернее, представленная нам, была армянской: отец, мать, сын и три дочери. Эти отважные люди потратились, чтобы нас принять. Мы увидели сына у печи, занятого приготовлением шашлыка… тогда как три дочери и мать ставили на стол разные конфитюры, в том числе из винограда трех-четырех видов. Меня заверили, что в Астрахани насчитывается 42 сорта винограда. Что касается варенья, сомневаюсь, что в мире есть народ, который готовит его лучше, чем армяне. Я попробовал пять видов варенья: из роз, круглой тыквы, черной редьки, орехов, спаржи. Быть может, и не вызовет ни тени раздражения узнать, как приготавливается варенье этих видов. Вот рецепты. Варенье из роз. Обдают кипятком лепестки роз и кипятят в меду, пока не сварятся, о чем узнают, когда они становятся желтыми. Массу перемешивают с толченой корицей и разливают в горшки. Варенье из круглой тыквы. Бланшируют ломтики тыквы в воде с известью в течение трех дней; затем, в течение шести других дней вымачивают в холодной воде, которую меняют дважды в день; посыпают пудрой корицы, варят в меду и раскладывают по горшкам. Варенье из черной редьки. Чистят редьку, как чистят хрен; вымачивают ее три дня, меняя воду дважды в день. На четвертый день ее бланшируют в горячей воде, отжимают через салфетку до последней капли, сдабривают пудрой корицы и варят в меду. Ореховое варенье. Берут зеленые орехи, снимают кожуру до скорлупы, помещают на три дня в воду с известью, вынимают и вымачивают шесть дней в холодной воде, меняя ее дважды в день; затем держат их день в горячей воде, после этого варят в меду с корицей. Варенье из спаржи. Чистят спаржу, особого редкого вида, кладут в воду, кипятят 10 минут; затем ее бросают в холодную воду и оставляют на два дня; посыпают корицей, варят в меду. Корица, следовательно, незаменимая приправа. Все люди Востока обожают корицу и совсем не могут без нее обходиться, как русские без укропа, немцы без хрена, а мы без горчицы. Что касается меда, то его используют из-за дороговизны сахара: 3 франка за фунт. Но не будем утверждать, что варенье на сахаре, каким бы оно ни было, превосходит конфитюр на меду.

Теперь, если есть желание взглянуть на три главных события в жизни армян рождение, свадьба и смерть, вот что мы увидим. Рождение. Когда рождается ребенок радости всегда больше, если это мальчик, а не девочка; в честь него устраивают большой праздник, собирая вокруг ложа роженицы родственников и друзей, главным образам, женщин. На следующий день священник приходит в дом и кропит ребенка святой водой. Через месяц-два отец выходит из дому, подзывает симпатичного ему подростка и, даже не зная его, приглашает войти с ним в дом. Догадываясь, зачем, тот никогда не отказывается. Отрок берет ребенка на руки и несет его в церковь в сопровождении всех, кто был в доме из родственников и друзей. В церкви ребенка окунают в теплую воду, священник мажет его лоб оливковым маслом, сплетает красно-белую нить, возлагает ее на шейку, словно колье, с восковым шариком, к которому прикладывает печать, оставляющую отпечаток креста. Ребенок носит тесемку, пока со временем или случайно она не порвется. Мать не покидает своего ложа до крещения ребенка. Шеф приносит обратно и бережно кладет его в кровать к матери, которая с этого дня может вставать. Накрывают стол и обедают. При этом весь фаянс и все стекло, чем пользовались за обедом, разбивают. В годовщину шеф присылает матери подарки.

Свадьба. Ей всегда предшествует помолвка. В назначенный для помолвки день дом девушки наполняется ее родственниками, друзьями и, главным образом, подругами. В свою очередь, и жених с друзьями и родственниками приходит в дом своей судьбы, просит руки девушки и вручает подарки. Дней восемь, недели две, месяц спустя, по уговору сторон; свадьба. В назначенный день жених приходит с тем же кортежем за невестой, которую находит в том же окружении. С восковыми свечами в руках идут в церковь. Ее дверь закрыта. Платят, и дверь открывается. Священник совершает мессу; обмениваются кольцами; супруги склоняются на 10 минут под крестом, что держит над их головами священник. На каждого из них он возлагает корону, и они возвращаются уже в дом мужа, а не жены. Там они проводят три дня и три ночи в праздности и пирах, муж и молодая; в венцах, и никому из них ни на миг не дают уснуть. На третий день появляется священник в сопровождении двух молодых людей, вооруженных саблями; кончиками сабель они снимают короны с супругов. С этого момента их оставляют совсем одних и позволяют спать. Женщина год не выходит из дому не видит никого, кроме домашних. Через год приходят прежние подруги, сопровождают ее процессией на мессу и потом провожают домой. После этого она входит в общую категорию замужних женщин и может выходить из дому, как другие женщины.

Смерть. Когда умирает основной член семьи; отец, мать, брат, сестра созывается и три дня после смерти пребывает в скорби вся семья. Траур будет длиться год. Умерший снабжен рекомендательными письмами в мир иной к родным и друзьям, которые ему предшествовали. Женщины дома плачут и стенают три дня, и часто из опасения, что мертвому недостаточно слез и стенаний семьи, нанимаются плакальщицы, добавляющие недостающие слезы к немного скупым слезам родственников или, скорее, родственниц. Через три дня женских рыданий собираются, как уже сказали, остальные члены семьи, чтобы отнести покойного в церковь. Там служат мессу и затем провожают покойного на кладбище. На траве, в соседстве с могилой, разложен хлеб, расставлены бутылки вина с узким горлышком для всех, кто хочет выпить и поесть. Покойный погребен, хлеб съеден, вино выпито; возвращаются домой, где ожидает второй стол из маслин, красной фасоли, соленой рыбы и сыра. В течение года, в знак траура, постятся; в течение года близкие родственники умершего не лягут в свои кровати, но на пол, не сядут ни на стул, ни в кресло; но на пол; в течение года не побреются и не причешут волос! Женщины на две недели останутся вместе, чтобы плакать; мужчина, на котором семья, во время траура уходит в дела; тем не менее, он спокоен: в доме за него плачут. Каждую субботу от имени покойного в церковь посылают обед для бедных. Через 40 дней покупают трех баранов и корову, мясо их варят с рисом; это большой обед для бедных».

«В самом деле, каждый татарин держит в доме свой гарем, ревнителем которого является, тем более в средних слоях, потому что гарем ограничивается четырьмя законными женами, разрешенными Магометом. Наш татарин набрал это количество; только в числе четырех женщин у него была негритянка с двумя негритятами. У других трех женщин был свой контингент детей общим числом до восьми-десяти; все это бегало, копошилось, скакало на четвереньках по-лягушачьи, проскальзывало под мебелью, подобно ящерицам, в едином порыве удрать подальше от нас. На заднем плане по рангу в одной шеренге стояли четыре женщины, одетые в свои лучшие женские наряды, можно сказать, под защитой их общего супруга, который держался перед ними как капрал перед взводом. Все это было заключено в комнатке… с единственной мебелью большим диваном и большими деревянными сундуками, инкрустированными перламутром, столько раз помянутых в «Тысяче и одной ночи» как тара для перевозки товаров и, главным образом, как место, чтобы прятать любовников».

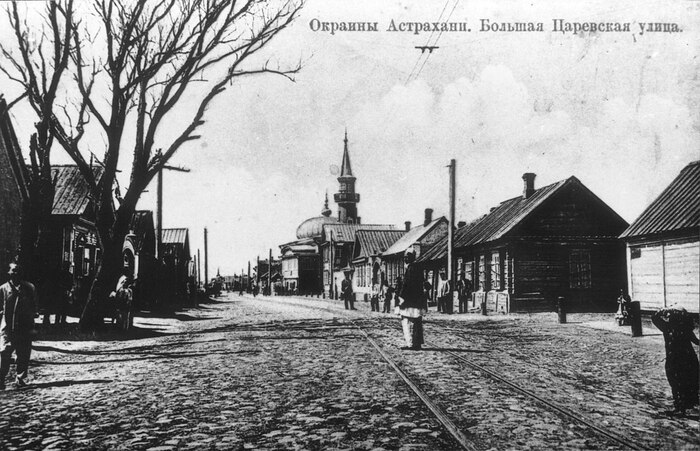

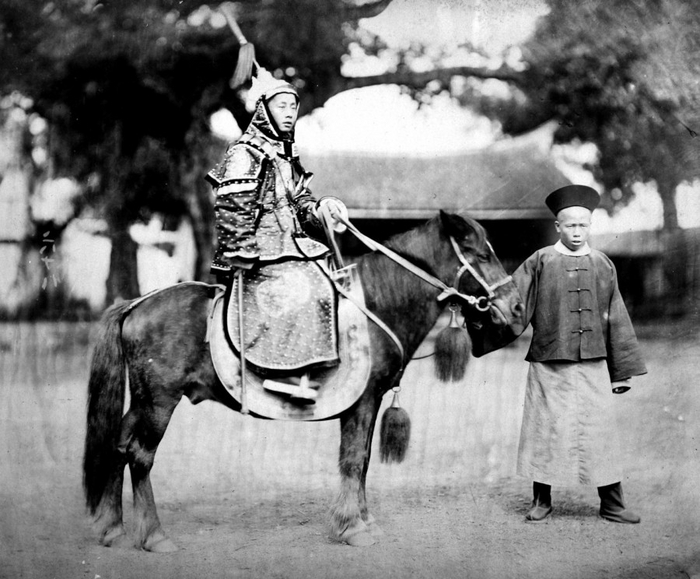

О национальном многообразии вспоминали многие. Владимир Немирович-Данченко писал об Астрахани: «Зеленые халаты и пестрые чалмы бухарцев, черные чухи расшитых позументами армян, высокие конусы персидских бараньих шапок, голые груди и лохмотья калмыков, серые кафтаны ногайских татар… Лица — одно оригинальнее другого, совершенно нам чуждые, то скуластые, медно-красные, с оливково-сверкающими из косых щелок глазами, то правильные красивые физиономии персов, с длинными красными бородами и черными, но совершенно безжизненными глазами; сухие, словно вниз вытянутые ногайские лица и толстые, раскормленные лукавые бухарцы… Астрахань в древности была жалкою татарскою деревушкой, она и теперь смотрит не русскою; все какой-то басурманской окраиной кажется она туристу, привыкшему к великорусскому населению нашей Оки и Волги. Чужой говор, чужое обличье… Гостями мы здесь до сих пор сидим и, право, любой перс или армянин лучше чувствует себя в этом ханском городе, чем заезжий русский, которому здесь все в диковинку».

Далее фото из альбома "Волга отъ истока до Каспiя" (1894 год)

Из воспоминаний крупного чиновника А. М. Фадеева: «Астраханское общество не отличалось своей обширностью, даже вернее сказать, было очень ограниченное. По образованию и знанию светских приличий, выдавался одним из первых армянский архиерей Серафим, человек довольно начитанный, видевший почти всю Европу и часть Азии. Он интересовался и занимался более, кажется, мирскими удовольствиями нежели своими духовными делами, коих, впрочем, у него было так немного, что они не могли его обременять. Он один имел порядочную библиотеку, получал хорошие французские книги, выписывал журналы, которыми и меня снабжал, и я с ним приятно проводил время. Из прочих армян выделялось несколько денежных граждан (особенно Сергеев, считавшийся миллионером), отличавшихся от остальных своих собратий только тем, что часто задавали богатые пирушки и попойки для увеселения астраханской администрации… Из других почетнейших лиц, с которыми мне пришлось познакомиться, были: русский архиепископ Виталий, добрый старик, но весьма посредственный архиерей; комендант Ребиндер в таком же роде; казачий атаман Левенштерн, а после него фон-дер-Брюгон, — оба хорошие люди. Последний был с нами в родстве по своей жене, рожденной Бриземан-фон-Неттиг, родной племяннице покойной бабушки де-Бандре. Замечательно, что атаманами астраханских казаков назначались чаще всего немцы, не знавшие ни духа, ни свойств этого народа. Гражданское чиновничество было в то время в Астрахани (да, кажется, и позднее) самое плохое. Взяточничество и мошенничество всякого рода, казалось, были привиты им в кровь до того, что один из чиновников особых поручений военного губернатора, В***, считавшийся одним из лучших, докладывая ему бумаги, украл у него со стола пять рублей».