Как и любой карьерист в то время в Рейхе, он не раздумывая вступил в нацистскую партию, возможно, не разделяя ее идей. Впрочем и какой-то оппозиционности в нем не водилось. При производстве Фау использовался рабский труд заключенных, фон Браун никогда не пытался облегчить их жизнь (как он потом будет вспоминать, он страшно переживал, но боялся).

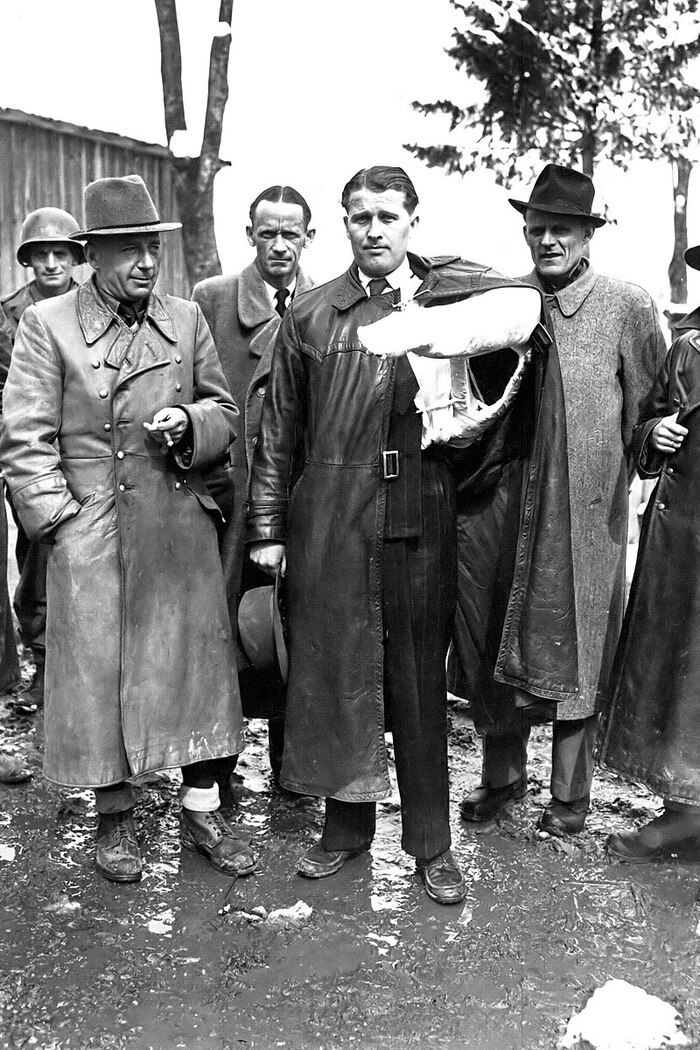

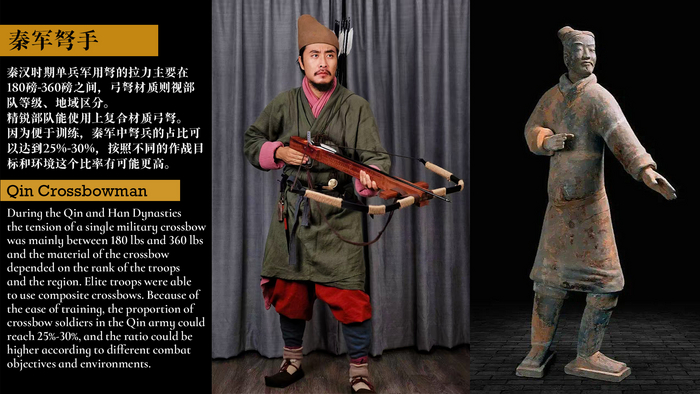

Фон Браун с любимой игрушкой

Именно фон Браун был отцом Фау-2, в девичестве А-4 (агрегат-4). Это была весьма совершенная ракета, далеко обогнавшая разработки и в СССР, и в США. Она была длиной в 14 метров, весила 12 тонн, развивала скорость 1,65 километров в секунду (почти в два раза быстрее пули Калашникова) и могла принести тонну аммоналового праздника в любой город в пределах 320 километров. В устройстве использовалось несколько остроумных технических решений. Управлялась ракета электромеханическими мозгами и могла сама поддерживать заложенный курс. Впрочем, точность ее даже по тем временам была не ахти, и уверенно Фау попадала только по объектам размером с город.

Работала ракета на жидком кислороде и чистейшем как слеза арийской девушки этиловом спирту.

К 43 году ракета была почти готова, но англо-американская авиация знатно отбомбилась по Пенемюнде, так что урон пришлось восстанавливать целый год. И только к сентябрю 1944 ракеты взяли на вооружение и стали бомбить Англию.

Говорят, что название для новой ракеты придумал лично Гитлер. Когда он увидел ее, то закричал (с немецким акцентом, ессно): “Ффау, какая ракета!”

На самом деле окрестил ракету министр пропаганды Геббельс (брехомет, как его звали советские карикатуристы). Фау - название буквы “V” в немецком алфавите, первая в слове “Vergeltungwaffe”, оружие возмездия.

Из-за передовых качеств ракеты английская ПВО не могла защитить от нее. Но Фау была еще очень сырая, многие ракеты взрывались на старте, отклонялись в полете, а те, что все же долетели, большого вреда не принесли. Учитывая, что Фау была адски дорогая, соотношение цена/разрушения были совсем не в сторону нацистов. Но бесспорно, это были высокие технологии своего времени.

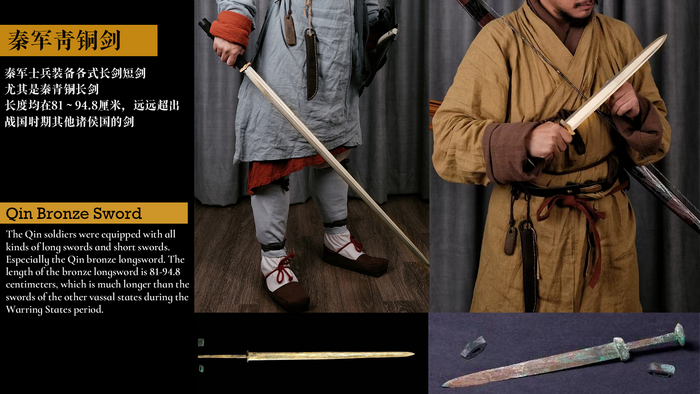

Предпоследний дом, разрушенный Фау-2

Были ли немцы в космосе первыми?

Начнем с того, что значит космос? Атмосфера разрежается постепенно и границы с таможенниками в ней нет. Общепринятая сейчас граница - линия Кармана, 100 километров над уровнем моря. Американцы и здесь, правда, имеют особое мнение и считают космос с 80-и километров.

Далее, в общепринятом смысле, настоящий космический полет - орбитальный, то есть облет Земли. Для этого нужно достичь скорости в 7,9 километров в секунду (первая космическая скорость). Но можно и проникнуть ракетой в космос, так сказать, на полшишечки. Совершить подскок вверх, преодолеть линию Кармана и назад. Для этого первой космической не требуется. Это называется суборбитальный полет.

Руководитель центра Пенемюнде, Вальтер Дорнбергер в своей послевоенной книге утверждал, что они запустили несколько ракет вертикально вверх, на 1488 километров. Безусловно, техническая возможность для этого у немцев была.

Однако, как пишет сам Дорнбергер, никакой научной ценности эти полеты не имели, так как научной аппаратуры на ракетах не было, хотя некоторые ученые и просили.

Тем не менее, формально, да, немцы первыми достигли космоса, совершив суборбитальный полет.

Существовал еще мутный проект А9/А10, о котором есть мало информации, но много слухов. Есть его разработанный чертеж, но был ли он воплощен в металл, неизвестно. Это была двухступенчатая ракета, способная достигать высоты 180 и дальности 4800 километров. Ракета предназначалась для бомбардировки восточного побережья США. Была идея сделать полет пилотируемым. Если бы он состоялся, то да, немец был бы первым космонавтом.

Можно нагромоздить цепь бездоказательных рассуждений в духе многих конспирологов: если бы ракета была построена, то она могла бы вот чего, а если бы на нее посадили человека, то вон оно как. Но как известно, если бы у бабушки был бы мужской орган, то она была бы дедушкой. Никаких сведений о том, что ракета А9/А10 совершила даже неудачный пуск, у нас нет, остальное и вовсе спекуляции.

Тем временем шла весна 1945 года, советские и англо-американские войска с двух сторон жали на Рейх. Вернер фон Браун, как истинный патриот, должен был принять непростое решение - кому сдаваться? Один фюрер и один рейх, конечно, но и жизнь-то тоже одна.

Весной 1945 Красная армия находилась уже в 160 километрах от Пенемюнде, но фон Браун со своими людьми счел, что безопаснее и перспективнее будет сдаться американцам. Центр был эвакуирован, оборудование вывезено, а что не могло быть вывезено понадкусано взорвано. Документы фон Браун спрятал в старой шахте.

Ракетчики перебрались в баварские Альпы и стали ждать американцев. Однако, не все было так просто. Эсэсовцам, охранявшим ракетчиков, был отдан приказ ликвидировать их, если возникнет опасность их попадания в руки врага. Тем не менее, брат фон Брауна сумел выйти 2 мая к американцам и заявить им на ломаном английском: «Меня зовут Магнус фон Браун. Мой брат изобрёл „Фау-2“. Мы хотим сдаться».

Американский офицер тогда, наверное, подскочил на месте и стал мысленно вертеть дырочки на погонах. Фон Браун со товарищи входили в так называемый “Черный список”. Это были те ученые, кого следовало искать и вербовать на службу.

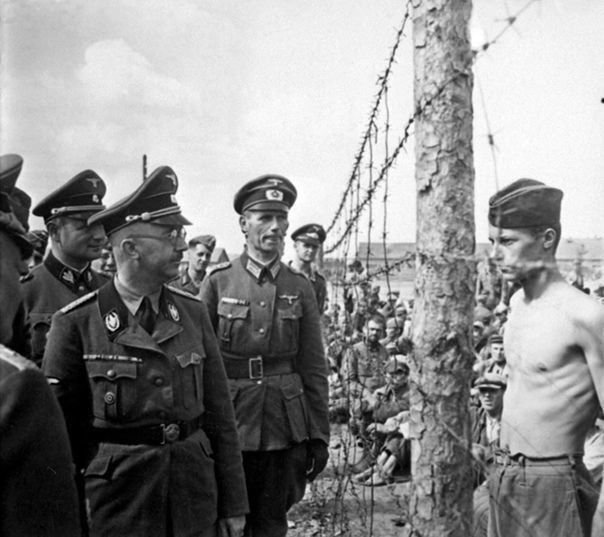

Вернер с геноссами сдаются

В 1943 году нацистское командование заметило, что война идет как-то не по плану. Приходится часто спрямлять фронт и наступать в тыл. До нацистских бюрократов дошло, что тысячи ученых и инженеров, находящихся в действующей армии и отбывающих трудовую повинность, могли бы получить лучшее применение, делать новое оружие, например. Немецкий научный администратор Вернер Озенберг составил список полезных и благонадежных специалистов для их привлечения к разработкам.

В марте 1945 года лаборант-поляк в университете Бонна нашел в унитазе несмытые страницы секретного списка, которые потом попали в руки английской разведки, а от нее американцам. Так что те знали, кто в рейхе самые полезные. Вернер фон Браун возглавлял этот список.

Поиском ученых занималось УСС, предок ЦРУ. Операция по их поиску и эвакуации получила позже название “Скрепка”. Правда, Трумен, тогдашний президент США, в августе 1945 приказал не вербовать тех специалистов, которые состояли в НСДАП или активно поддерживали режим.

Но как известно, если нельзя, но если очень хочется, то можно. Американцы просто стали изымать любые компрометирующие сведения из личных дел ученых. Справедливости ради нужно сказать, что многие гражданские и военные чины США неприязненно относились к бывшим нацистам. Фон Браун ощущал это на себе до 1957 года.

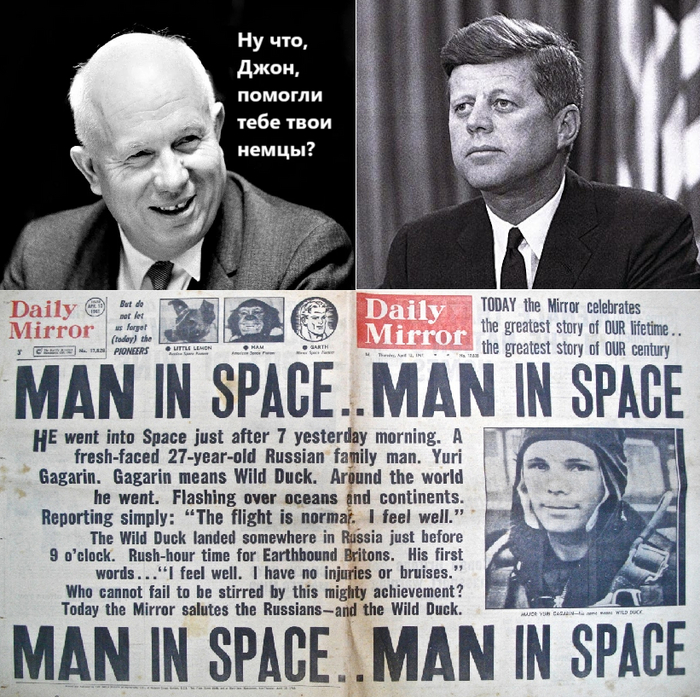

Немецкие ракетчики уже в 1945 году перебрались в США. Первое время их там держали не в самых хороших условиях, многие жаловались на бытовые неудобства. Фон Браун теперь подчинялся “прыщавому” молодому майору с незаконченным образованием. Хотя со временем фон Браун стал возглавлять ответственные ракетные проекты, его задвигали до запуска первого советского спутника.

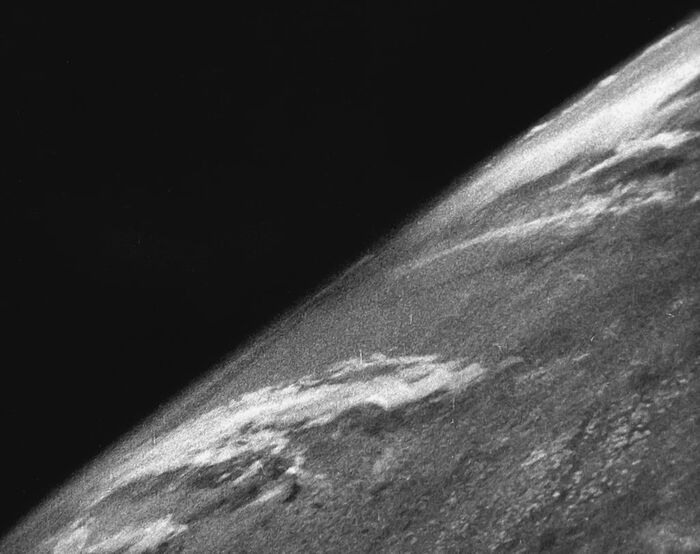

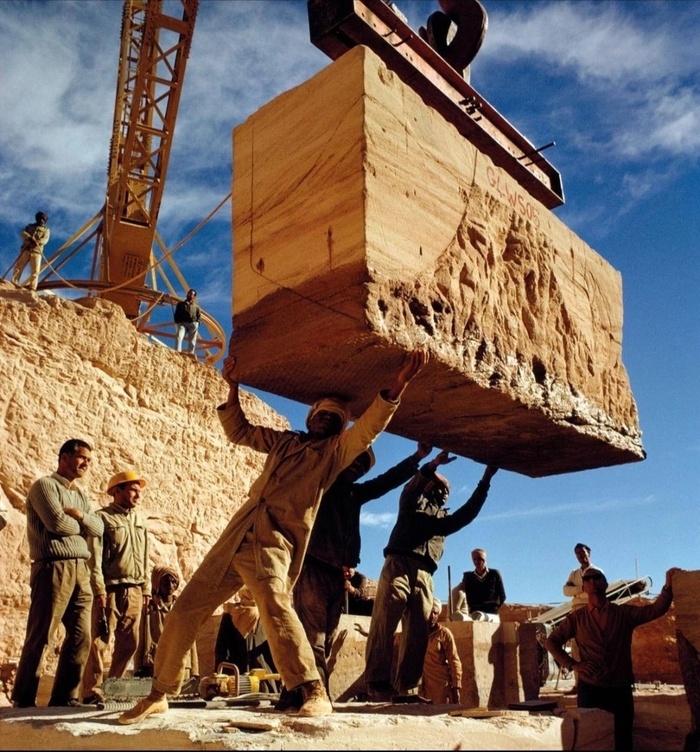

Кроме подавляющего большинства немецких ракетчиков, американцы получили чертежи Фау и детали сотни готовых изделий. Они немедленно начали их собирать и запускать. В отличие от немцев, американцы сразу же используют немецкие ракет для сбора научных данных. Первый такой запуск состоялся 10 мая 1946 года. Кроме приборов, запускали и контейнеры с насекомыми, растениями и даже обезьянами. Но система спуска была еще очень плохой.

К 1949 году американцы смогли сделать собственную копию ракеты А-4, в том же году они смогли построить двухступенчатую ракету, достигшую рекордных 400 километров высоты.

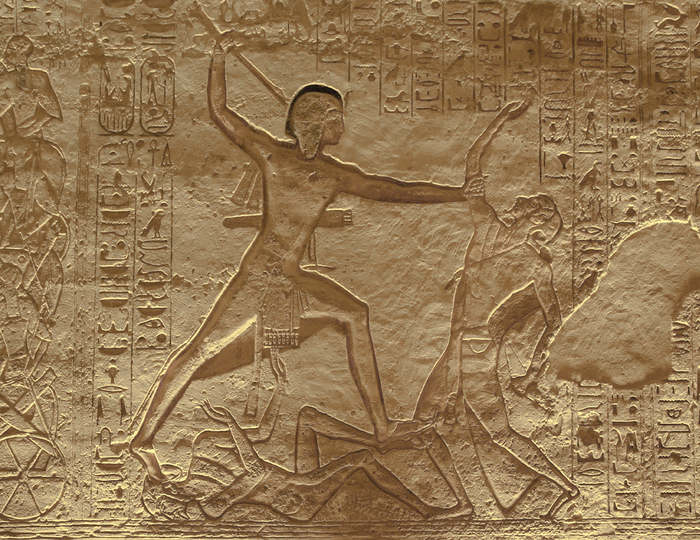

Первое фото земли из космоса

В 1944 году Королев с коллегами собирались начать строить свои жидкостные ракеты до 1200 килограммов с дальностью полета до 70 километров. Но когда стало ясно, что немцы ушли далеко вперед, планы пришлось срочно менять. Представления о Фау стали возникать летом 1944 года из попавших в руки советских специалистов деталей ракет и разведданных союзников.

Борис Черток вспоминает, что когда увидел остатки ракетного двигателя Фау, он спросил своего начальника Болховитинова, что это.

-Это то, чего не может быть, - ответил генерал. Двигателей такого размера никто в СССР тогда не мог и представить. Стало ясно, что немцев придется догонять.

Вообще, к маю 1945 года в СССР было уже образовано несколько рабочих групп по изучению трофейных технологий. Как только база в Пенемюнде и другие материалы попали в руки СССР, их принялись изучать, на что ушло следующие несколько лет. В сентябре 1945 года Сергей Павлович Королев перебирается в Тюрингию, где проведет несколько месяцев.

Ракетный центр немцев попал в руки советских специалистов в очень плохом состоянии. Разбомбленный союзной авиацией, с демонтированным и взорванным оборудованием. Специалистов почти не осталось, по крайней мере, первого класса. Но по разрозненным деталям советские инженеры в общем и целом восстановили устройство немецких ракет. Знающему человеку бывает достаточно и намека, чтобы восстановить целую картину. Удалось найти некоторые материалы и специалистов и на остальной советской оккупационной зоне.

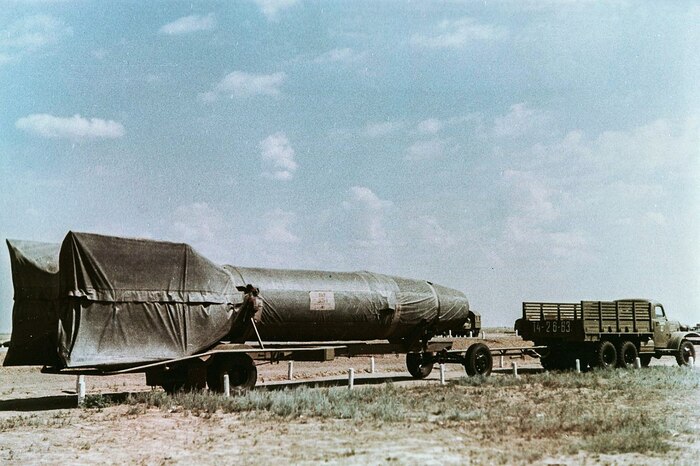

Для изучения опыта немцев в Тюрингии был создан целый институт, директором которого и стал Королев. Параллельно в СССР закипела работа по организации ракетного дела на более высоком уровне. Министр вооружений Д.Ф. Устинов 16 мая 1946 года организовал секретный институт ракетной техники. Был организован и испытательный полигон в Поволжье - Капустин Яр.

Следовало начать с построения советской копии А-4. Работы возглавил Королев. В процессе работы были ликвидированы недостатки, возникшие у немцев из-за спешки и военного времени. Советская копия получила название Р-1. 10 октября 1947 года состоялся успешный пуск первой советской ракеты дальнего действия. Р-1 была принята на вооружение Советской армией, но уже через несколько лет заменена более совершенными.

Кстати, то, что топливо для Р-1 было чистым этиловым спиртом, имело определенное значение. Рассказывают, что при запусках от рабочих скрывали состав. А один генерал высказался так: “Что вы делаете? Заливаете в ракету более четырех тонн спирта. Да если дать моей дивизии этот спирт, она любой город возьмет с хода. А ракета ваша в этот город даже не попадет! Кому же это нужно?”

Сергей Королев почти сразу не удовлетворился копированием немецкой ракеты и уже в 1948 году начал задумываться о межконтинентальной многоступенчатой ракете, которая воплотиться через десять лет в знаменитой Р-7.

Так все-таки, насколько Фау-2 повлияли на последующее ракетостроение? Вопрос непростой. Встречаются полярные оценки как от “весь космос вышел из гоголевской шинели Фау-2”, так и “эти ракеты были тупиковым путем”.

Надо сказать, что советские специалисты, встретившиеся с А-4 лицом к лицу, восхищались ей. Но их восторги касались в основном тактико-техническими характеристиками, самим масштабом. Они же отмечали, что принципиально новых решений немцы не внесли, более того, несколько было сомнительных и откровенно неудачных, таких, как газовые рули.

В СССР до войны была своя сильная ракетная школа, превосходившая немцев в ряде направлений, например, реактивных минометов. В конце концов, без этой школы было просто не воспроизвести Фау-2.

Наконец, пример американцев показывает, что имея первоклассных немецких специалистов, готовые изделия, большую часть чертежей и, наконец, лучшую материально-техническую базу, американцы двенадцать лет подряд отставали в космической гонке. Как по мне, это лучший аргумент.

В следующих частях: животные в космосе, нулевой космонавт, мог ли Гагарин погибнуть, проект ядерного взрыва на Луне и многое другое

@user10062528, спасибо за донат!

Гэтланд К. Космическая техника

Дорнбергер В. ФАУ-2. Сверхоружие Третьего рейха

Палушенко М. Беспилотные летательные аппараты: история, применение, угроза распространения и перспективы развития https://tech.wikireading.ru/hEZYceokKC

Славин С.С. Тайны военной космонавтики

Черток Б. Ракеты и люди. Т.2

Экономов Л. Повелители огненных стрел