УЧИМСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ С МУЛЬТАМИ ROCKET FOX!

Не делайте свои студии, не надо! Рынок переполнен!

Вспомнили Кол Белова и Загадки Шамана — вот это подгон трушным олдфагам с Пикабу. Надеюсь, что нас такие вообще смотрят или хотя бы видят в ленте. Подкаст «Кто Здесь Аниматор?» уехал в гости к совершенно феноменальному представителю российской анимации, который уже 20 с рыжим хвостиком лет хулиганит и делает красиво. Артур Меркулов – передовик диджитал 2D анимации, который начал свой путь ещё во времена Macromedia Flash, а сейчас творит с командой Rocket Fox немыслимые штуки в Adobe Animate. «Роксы» сейчас неистово пушат свой авторский студийный проект «Мастер Витя и Мотор», а у нас с вами возможность заглянуть за кулисы сериала, узнать кое-какие подробности про «Дракошию», «Ам Няма», «Капитана Кракена», попутно учась быть взрослыми, брутальными и... ох, страшное словечко... САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ

И версия для тех, кто предпочитает смотреть на старом-добром проверенном годами надежном и незаблокируемом VK: https://vk.ru/video-709819_456253910

ИИ-помощник от Google для ведения заметок и исследований, NotebookLM, теперь позволяет пользователям настраивать тон своих «Аудио-обзоров»

Подписывайтесь на сообщество - здесь публикуем новости искусственного интеллекта и обсуждаем как им пользоваться

Это подкасты с виртуальными ИИ-ведущими, которые обобщают и обсуждают документы, загруженные в NotebookLM, например, учебные материалы или юридические сводки.

При создании «Аудио-обзора» пользователи теперь могут выбрать, в каком формате будет их ИИ-подкаст: «Глубокое погружение» (Deep Dive), «Краткий обзор» (Brief), «Критика» (Critique) или «Дебаты» (Debate).

«Глубокое погружение» представляет собой диалоги в разговорном стиле, где два ИИ-ведущих подробно и с вопросами разбирают тему.

«Краткий обзор» — это лаконичный обзор, созданный, чтобы помочь вам быстро понять ключевые идеи из ваших источников.

«Критика» предлагает анализ ваших источников и конструктивную обратную связь, чтобы помочь вам улучшить материал.

«Дебаты» — это формат, в котором два ИИ-ведущих представляют разные точки зрения на ваши источники.

В каждом из форматов можно настроить желаемую продолжительность ИИ-подкаста.

Помимо настраиваемых тонов, Google также добавляет в NotebookLM долгожданную функцию — новые голоса для ИИ-подкастов.

Этот запуск является частью активного развития NotebookLM в последние несколько месяцев. Несколько недель назад технологический гигант представил «Видео-обзоры» (Video Overviews), которые позволяют пользователям превращать плотные мультимедийные материалы, такие как необработанные заметки, PDF-файлы и изображения, в наглядные визуальные презентации.

Недавно NotebookLM также получил доступ к серии рекомендуемых блокнотов от различных авторов, изданий, исследователей и некоммерческих организаций, которые позволяют пользователям изучать широкий спектр тем. А в мае Google официально выпустил отдельные приложения NotebookLM для Android и iOS.

По словам Google, новые форматы для NotebookLM запускаются на всех языках и должны стать доступны всем пользователям на этой неделе.

Что такое NotebookLM? Объяснение простыми словами

NotebookLM — это ваш персональный ассистент для исследований и работы с информацией, созданный Google. Представьте, что у вас есть умная записная книжка, которая не просто хранит ваши документы, а понимает их содержание.

Как это работает:

Вы предоставляете источники: Вы загружаете в NotebookLM свои материалы. Это могут быть PDF-файлы, документы Google Docs, скопированный текст, ссылки на веб-сайты и даже видео. Например, студент может загрузить конспекты лекций и научные статьи, а юрист — материалы дела.

ИИ анализирует их: NotebookLM, основанный на продвинутых языковых моделях Google (таких как Gemini), "прочитывает" и анализирует все эти документы. Он строит свою базу знаний исключительно на ваших источниках, а не на всем интернете. Это гарантирует, что ответы будут релевантны именно вашему материалу.

Вы взаимодействуете с информацией: После анализа вы можете "общаться" со своими документами. Вы можете:

Задавать вопросы: «Каковы были основные аргументы в пользу этого решения в документе X?»

Просить обобщить: «Сделай краткую сводку всех загруженных статей по теме Y».

Генерировать идеи: «Предложи три темы для эссе на основе этих конспектов».

Создавать новый контент: Как описано в новости, теперь он может превратить ваши заметки в аудио-подкаст («Аудио-обзор») или даже в видео-презентацию («Видео-обзор»).

Ключевое преимущество: В отличие от обычных чат-ботов, которые черпают информацию из всего интернета и могут выдумывать факты, NotebookLM строго придерживается предоставленных вами источников. Он всегда указывает, из какого именно документа взял информацию для ответа, что делает его надежным инструментом для учебы, исследований и работы.

Проще говоря, NotebookLM — это инструмент, который помогает вам быстрее разбираться в больших объемах информации, находить связи между разными документами и создавать на их основе новые материалы.

Как и где учиться во взрослом возрасте — и не выгореть (Гость выпуска — Розмари Турман)

Накануне 1 сентября говорим об образовании в искусстве, моде и культуре. Нужен ли второй (и третий) диплом, сколько часов отдавать учебе каждую неделю и как не утонуть между карьерой, семьей и хобби. Сколько времени реально закладывать на учебу в неделе, и надо ли коллекционировать дипломы, когда рынок просит проекты и насмотренность? Академическое образование, онлайн‑курсы, менторы, стажировки — как собрать из этого работающую траекторию? В гостях — Розмари Турман: куратор направления тренд-аналитики в Британской высшей школе дизайна, основатель онлайн-школы How Fashion Works, соискатель степени PhD в области визуальных исследований в НИУ ВШЭ. Практические схемы, честные кейсы и чуть-чуть иронии — чтобы знания усваивались без комков. Послушать выпуск можно на всех платформах, ниже делимся расшифровкой разговора!

Вероника Никифорова (далее — Вероника): Здравствуйте! Это «(Не)критично» — подкаст про искусство, моду, культуру и все между ними. Сегодня говорим про образование.

Накануне 1 сентября обсудим, нужен ли второй или третий диплом, как совмещать учебу с работой, не выгорая и оставаясь довольным жизнью. Разговариваем с преподавателем Розмари Турман, куратором направления тренд-аналитики в Британской высшей школе дизайна, основательницей онлайн-школы HowFashionWorks и одноименного телеграм-канала, соискательницей степени PhD в области визуальных исследований в НИУ ВШЭ. Розмари, привет!

Розмари Турман (далее — Розмари): Привет-привет, рада снова видеться и слышаться.

Вероника: Сразу задам рамку: мы не обсуждаем «первое высшее» сразу после школы — это тема другого разговора. Сегодня — про осознанное образование во взрослом возрасте. И первый вопрос на разгон: у тебя, кажется, несколько образований. Почему одного оказалось мало? Как это произошло и в каком возрасте?

Розмари: По первому образованию моя история классическая: меня отправили учиться. Хотела гуманитарное, но оказалась на факультете финансов. Не жалею: это дало структурную базу, которая важна в моей нынешней работе. Но так везет не всем.

У меня бакалавриат, и по инерции я пошла в магистратуру в том же университете. Через два месяца на лекции спросила себя: «Что я здесь делаю?». Поработав в финансах, поняла: это не моя история, и из магистратуры ушла. Это было лучшим решением — иначе потеряла бы еще два года. Красный диплом и «синдром отличницы» подталкивали продолжать, но это было бы пустой тратой времени.

Прошло больше десяти лет, и я осознанно решила идти в магистратуру — уже по нужному мне направлению. На тот момент я преподавала в «Британке» более пяти лет: хотя я практик в индустрии моды, около 60% моего времени занимали преподавание, работа со студентами и корпоративные тренинги. Я понимала, что мне нужна степень и диссертация: у меня есть авторская методика, с которой я работаю в исследовании. Без магистратуры — никак.

Так я оказалась в ВШЭ на культурологии. Первый год был очень сложным: буквально перестраивала себя, но хорошо, что все это — в сознательном возрасте, когда понимаешь «зачем». Терпела, но вставала и шла дальше. Затем — аспирантура, где я сейчас. Сделала паузу: родилась младшая дочь; скоро вернусь, надеюсь, допишу диссертацию и защищусь. Мой опыт показывает: бессознательные решения об учебе часто приводят к потере времени, грусти и дезориентации.

Вероника: Провокационный вопрос: есть ли навык, который ты на 95% прокачала вне формальной системы и который оказался полезнее значительной части «пар»?

Розмари: Да — это работа с командами и управление проектами. Университеты дают это по-разному; у меня возможности получить навык в его стенах не было. Я училась на практике: реальные брифы, сбор групп, руководитель проекта — набивала шишки сама. Это база моей профессиональной деятельности.

Второй важный навык — преподавание. Долго выстраивала его по наитию: это не про презентации, а про кураторство и наставничество. Сейчас повышаю квалификацию по андрагогике; недавно преподавала подросткам — это совсем иной опыт. Возможно, этому учат на педфаке, не знаю. В моем случае и проектная работа, и преподавание — критически важные практические навыки, полученные «в полях».

Вероника: Это хорошие мысли — я их разделяю. Главное и полезное знание с моей стороны, чему меня не учили в вузе: читать договоры и настаивать на правках. Некоторые шаблоны, которые присылают на подпись, противоречат сами себе и вызывают сомнения в легитимности: не только невыгодны, но иногда и незаконны. Кажется, будто «так положено», но это не так. Юридическое образование было очень популярным, выпускники разного уровня теперь пишут эти договоры — а иногда, по-моему, их не пишет никто, будто это делает чат-GPT. Поэтому учитывать юридическую сторону важно. Бумаги жестко читают, наверное, только юристы, но понимать, что ты подписываешь, — бесценно.

Идем дальше! Общий вопрос: нужно ли высшее образование именно здесь? Я знаю первоклассных специалистов, которые окончили бакалавриат сразу пошли работать; где-то повышали квалификацию онлайн — и отлично справляются. Давай подумаем, когда в магистратуру действительно надо идти (или дальше — в аспирантуру), а когда лучше искать стажировку или ментора? Когда магистратура — must need?

Розмари: Вспомнила показательный случай. Пару лет назад в ВШЭ (я уже была в аспирантуре; годы у меня немного расплылись из-за академов) коллеги с факультета психологии и образования проводили исследование выгорания у магистров и аспирантов. Я прошла опрос — и затем встречала это исследование каждый год. Грустно, но показательно.

По сути, большинству это и не нужно. Если говорить о тех, кто реально включен в университетскую жизнь, это время и ресурсы, а значит — меньшие возможности зарабатывать и развиваться, чем без магистратуры/аспирантуры. Нагрузку «в полную силу» выдерживают немногие: иначе дело заканчивается срывами и депрессивными эпизодами.

Большая часть ребят, которых я видела в магистратуре и аспирантуре, пришли туда без реальной необходимости. Другое дело — те, кто осознанно приходит в 20 после бакалавриата или в 35: видят цель и строят свой трек. Если вы идете «потому что прикольно еще что-то узнать», «так сказали родители», «друзья пошли», «работу не нашел» — это не мотивация. Дайте себе время.

Понятные цели — это, например: для повышения нужна магистратура; хочу в науку — иду в аспирантуру; уже часть научного сообщества — продолжаю. В остальных случаях я за gap year: выдохнуть, отключиться и понять, что вам нужно. Давление «как это ты не учишься дальше?» есть, но система меняется: все чаще выбирают колледжи — и это радует. В мое школьное время это считалось «непрестижным», а сейчас ребята искренне довольны и получают новые навыки.

И про работу: высшее образование не всем необходимо. Многие специалисты, в том числе старше 25, получают сопоставимый опыт на практике. Большинство потом добирают точечно — магистратурой с понятной задачей или ДПО/интенсивами, когда ясно, какой навык закрыть. Если после школы/колледжа/университета нет большой мотивации, хорошенько подумайте и, возможно, пропустите год — скорее всего, станет яснее, что делать.

Вероника: Иногда «коллекционирование дипломов» — прокрастинация: «я еще учусь — значит, не окончательно сформировался». Важно вовремя остановиться. Официально заявляю: за свою докторскую, если возьмусь, то — лет через десять, если не случится чего-то хард- или майндбрейкинг. Рози, добавишь?

Розмари: В моем поколении (мне скоро 35) «в магу надо», а колледж — «непрестижно». Сейчас все меняется — и это классно (но в магу все-таки часто надо). Я в основном преподаю взрослым (27+); бакалавров вижу реже, но они, наоборот, собранные. Но есть важная оговорка: я преподаю в Москве и в вузах, куда непросто поступить.

Помню свое время: «я еще учусь, работа подождет». А пару лет назад на лекции студентка сказала: «У меня Zoom с начальником, отойду и вернусь». Из 30 человек не работала одна — для меня это было вау.

Я — адепт высшего образования. Когда говорят, что высшее вообще не нужно, спорю: структура мышления и умение работать с материалом закладываются независимо от профиля — дизайн, архитектура, математика. Видно и тех, кто «не умеет учиться»: как читать учебные книги и т. п. Мы «за», но ключ — осознанный выбор, чтобы учеба не превратилась в коллекционирование дипломов.

Вероника: Переходим к планированию. У взрослого человека несколько проектов: self-care, семья, работа — часто все сразу. Сверху — образование: повышение или переквалификация (недооцененные форматы). С госдипломами это может быть недорого и похоже на спринт: обычно три месяца и новый ракурс — преподавательский, психологический, менеджерский.

Как все собрать? Мы постоянно чему-то учимся — хотя бы спрашивая у чата GPT или гугля. Но серьезное образование требует планирования: лекции — это одно, а половина работы — самостоятельная подготовка, задания, исследования. Есть ли у тебя секрет, как вписать это мудро и удобно?

Розмари: Это сложно. Я много лет учусь «с разбивками» и могу сказать: все держится на системе и приоритетах. Недавно пришлось временно отказаться от любимых курсов, которые вела 9 лет, — иначе не двинусь дальше. Как студент я тоже это чувствую: через год возвращаюсь в аспирантуру, значит, за этот год нужно написать хотя бы первую главу, чтобы не бегать «ошпаренной».

Я раскладываю задачи, смотрю на дедлайны и убираю лишнее. В календаре отмечаю семью, спорт/перезагрузку — и на оставшееся время ставлю лекции и проекты. Если времени не остается, от чего-то отказываюсь. Идя в образование, его нужно делать приоритетом, хотя бы временно, иначе начнешь разрываться: дома недовольны, сам выгораешь, нет даже минуты посидеть в тишине.

Для магистратуры/аспирантуры время нужно разгружать основательно. Стоит поговорить с теми, кто уже учится, — чтобы понимать реальную нагрузку, а не «как на сайте». Программы очень разные: где-то три часа в неделю, а где-то шесть учебных дней, плюс чтение и подготовка, о чем часто забывают. Точно понимайте, куда идете.

«Недооцененные» ДПО — моя нынешняя специализация. Самые успешные кейсы — когда студенты приходят за конкретным апгрейдом и четкими компетенциями.

Вероника: Дисклеймер: ДПО с госдипломом доступно, если у вас уже есть минимум базовое высшее (бакалавриат/специалитет). Это не реклама — просто обсуждаем формат «спринта»: 3, 6 или 9 месяцев; легче вписать в график и обычно уже по фокусу. В магистратуре есть обязательные дисциплины (иностранный язык, БЖД, «цифровая гигиена» и т. п.), по ним нужно сдавать зачеты — таков стандарт. ДПО такие «плечики» с себя снимает.

Розмари: Да, но у ДПО не всегда есть госдиплом — смотрите внимательно. И это не всегда плохо. Например, мой базовый курс по тренд-аналитике в «Британке» длится 5,5 месяца: работаем с брифами крупных клиентов, выпускники понимают, что делать дальше.

Госдиплом не даем — по часам не проходит: есть аккредитация, учет часов и прочая внутренняя кухня. Еще момент: не везде для ДПО требуется высшее — для некоторых программ оно необязательно, и это бывает критически важно. Классическая аккредитованная переподготовка с «госом» обычно от 5 месяцев.

Вероника: Формально все считают в академических часах (а не «в месяцах»), поэтому длительность может сильно различаться.

И вопрос вдогонку: как не попасть на инфоцыганство? Мне недавно предлагали прорекламировать «профессию культуролога» за ~200 тысяч — без государственного диплома и с обещаниями «разбираться во всем». Я отказалась: за эти деньги человек может получить настоящий диплом; есть и субсидии (знакомая идет на официальное повышение квалификации за ~700 рублей). Какие у тебя «ред флаги», по которым сразу ясно: туда не идем?

Розмари: Важный вопрос. Часто выпускники пишут: «Розмари, а сюда можно? Знаете куратора?» Проблема реальная.

Небольшой оффтоп-лайфхак: многих студентов отправляет учиться работодатель. Многие стесняются спрашивать — зря. Корпоративных запросов много и не всегда по «очевидным» профилям.

Вероника: Дисклеймер: для бухгалтерии выгодно отправлять сотрудника учиться — многое можно списать. Не стесняйтесь просить: часто ждут вашей инициативы. Главное — внутренняя мотивация.

Розмари: Согласна: спрашивать можно и нужно. Отправляют и тех, кто работает вне дизайна и креативных индустрий — по разным причинам. Это круто.

Теперь про «инфоцыганство». Тема болезненная. Закон ужесточают — идея в целом правильная, но бывают перегибы. У многих моих студентов раньше уходили деньги «в никуда» на таких «курсах»: даже инсайтов не получали.

Что делать: у образовательной организации на сайте должны быть «Сведения…» и номер лицензии — его легко проверить. Лицензия не панацея, но это уже порог входа.

При этом у моей школы лицензии нет — просто «не до этого», хотя за 9 лет прошли тысячи студентов. Если доверяете куратору и можете его проверить (я преподаю в «Британке» и ВШЭ; онлайн-школу запустила для тех, кто не может учиться офлайн в Москве), отсутствие лицензии не равно «плохо». Есть сильные проекты и без нее — законно, но тогда проверяйте еще тщательнее.

Большая ошибка — не смотреть на преподавателей. Описание программы можно написать безупречно, а дальше — пустота. Проверяйте: кто ведет курс, какое образование, где еще преподает, есть ли статьи/интервью, репутация в индустрии. Бывает, практик отличный, а преподавать не умеет — приходилось отказываться от таких. Бывает и хуже: человек без профильного образования и опыта в поле делает курсы — это легко проверить, просто не поленитесь.

Про меня: загуглите «Розмари Турман» — найдете интервью, профили в «Британке» и ВШЭ, научные статьи, отзывы. Это помогает принять решение.

Юридический блок: внимательно читайте договор/оферту — зоны ответственности, условия. Если видите формулировки вроде «если вы не получили первое письмо о поступлении, мы ни за что не отвечаем» — тревожный сигнал.

В целом качественный поиск снимает 80% вопросов: студенты иногда приходят и спрашивают «кто у вас преподает?», хотя на сайте есть список, программа, (в лицензированных школах — обязательно) детальная разбивка по часам. И не забывайте спрашивать коллег по комьюнити, кто где учился: так я часто узнаю, что программы со временем меняются — иногда в худшую сторону

Вероника: Добавлю свой «красный флаг»: ненавижу дешевый маркетинг в онлайн-курсах — «отучись и будешь зарабатывать N тысяч», «не понравится — вернем деньги». Это манипуляция. Иногда курс сам по себе хороший, но тексты у него как из нулевых — и это отталкивает.

Блиц. Книга или курс, к которым ты возвращаешься в своей образовательной траектории?

Розмари: С бакалавриата — «основы бизнеса» в широком формате: большой курс, до сих пор помогает. В нынешней профессиональной оптике — теория культуры и философия: к этой базе я постоянно возвращаюсь.

Из практики — курсы по созданию презентаций. И еще — базовые навыки Microsoft Office, немного Python, Photoshop: старший брат отправил «пинком» пройти это в школе. Питон не использую, но техническая оснащенность облегчает жизнь каждый день: заметки, презентации — везде.

Вероника: Недооцененный навык в модной и культурной индустрии?

Розмари: Критическое мышление.

Вероника: Я бы добавила — коммуникация. И последнее: изменила бы что-то в своей образовательной траектории?

Розмари: Возможно, вообще не поступала бы тогда после бакалавриата в магистратуру — чтобы не терять даже пару месяцев. Добавила бы больше краткосрочных интересных курсов — в России и не только. Если вам около двадцати и вы ни к чему не «прикреплены», самое время пробовать: дальше задач больше, работа и семья потребуют выбора одного курса из многих. Я тогда училась бесконечно — мне это шло, но так нужно не всем.

Вероника: И помним: время нужно оставлять и семье, и себе. Отдых обязателен — хоть смотреть в потолок, хоть гулять, хоть спорт.

Розмари: У всех разные «мощности» и периоды. Иногда лучше вообще ничего не учить и никого не видеть — это нормально. Если чувствуете опустошение, возьмите паузу; на финише — просто завершите начатое и отдохните. Часто советую студентам: полгода ничего не делайте — знания устаканятся, и вы не «поедете головой».

Для тех, кто постоянно откладывает «время на себя», работает простая установка: два часа в неделю на что угодно — кино, шопинг, прогулка. Это спасает от состояния «упасть и смотреть в потолок».

Вероника: На этом наш выпуск про образование во взрослом возрасте в сфере культуры и моды завершен! Рози, спасибо за преподавательский и личный опыт. Выпуск, может, и не самый «возвышающий» ценность образования, зато честный и без прикрас — как мы любим, (не)критично.

Розмари: Спасибо! Желаю всем вдохновения. Главное — создайте свой собственный трек: план жизни и обучения индивидуален, он может состоять из тридцати образований или из одного. Тренды прекрасны, но важнее понимать, что нужно именно вам. Удачи — и с наступающим учебным годом и осенью!

Делитесь в комментариях своими главными открытиями на пути взрослого обучения: что вас удивило, обрадовало или, наоборот, разочаровало?

Титры

Материал подготовлен Вероникой Никифоровой — искусствоведом, лектором, основательницей проекта «(Не)критично»

Я веду блог «(Не)критично», где можно прочитать и узнать новое про искусство, моду, культуру и все, что между ними. В подкасте вы можете послушать беседы с ведущими экспертами из креативных индустрий, вместе с которыми мы обсуждаем актуальные темы и проблемы мира искусства и моды. Также можете заглянуть в мой личный телеграм-канал «(Не)критичная Ника»: в нем меньше теории и истории искусства, но больше лайфстайла, личных заметок на полях и мыслей о самом насущном.

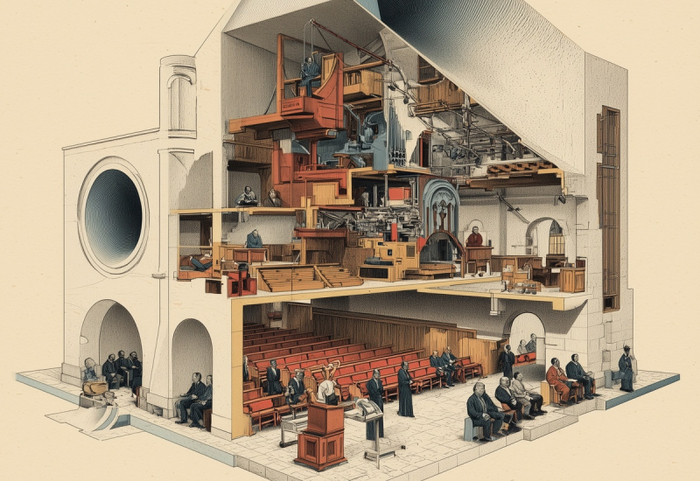

Бородатая озвучка №2 - В. Добрый. Битвы Ренессанса. Фридрих Барбаросса против коммун

В новом выпуске мы погрузимся в захватывающую историю четвертого итальянского похода императора Фридриха I Барбароссы, который поставил весьма амбициозную цель - покорить Италию

Книга "Битвы Ренессанса": https://author.today/work/160408

Слушайте на других площадках: https://borodatyybard.mave.digital/ep-8