Дважды Герой Советского Союза - Ковпак Сидор Артемьевич

Сидор Артемьевич Ковпак (7 июня 1887, с. Котельва, Харьковская губерния — 11 декабря 1967, Киев) — советский военачальник, один из крупнейших организаторов партизанского движения УССР в годы Великой Отечественной войны. Генерал-майор, дважды Герой Советского Союза (1942, 1944).

В молодости Ковпак участвовал в Первой мировой войне, был награждён Георгиевскими крестами. После Октябрьской революции примкнул к большевикам, воевал в Гражданскую войну, а затем многие годы работал в народном хозяйстве. С началом войны в 1941 году возглавил Путивльский партизанский отряд, который вырос в мощное соединение, действовавшее на обширных территориях Украины.

Отряды Ковпака наносили сокрушительные удары по немецким гарнизонам, разрушали коммуникации врага, уничтожали склады и технику. Но особое значение имела борьба с националистическим подпольем. Ковпаковцы вели бои против вооружённых формирований УПА, защищая мирных жителей от террора. В ходе рейдов на Волыни и в Карпатах соединение Ковпака громило базы ОУН–УПА, уничтожало отряды, совершавшие карательные акции против населения.

За выдающиеся заслуги в организации партизанского движения и личную храбрость Ковпак был удостоен звания Героя Советского Союза в 1942 году, а в 1944 году — повторно. Он также награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова I степени и множеством медалей.

После войны Ковпак продолжал активно работать на благо страны: избирался депутатом Верховного Совета СССР, занимал должность заместителя председателя Президиума Верховного Совета УССР. Его имя стало символом партизанской борьбы и народного сопротивления.

Сидор Артемьевич навсегда вошёл в историю как человек, чьи соединения не только сковывали силы немецких оккупантов, но и нанесли тяжёлый удар по националистическим бандформированиям, доказав, что народная война может сокрушить любого врага.

Герой Советского Союза - Вершигора Пётр Петрович

Пётр Петрович Вершигора (16 декабря 1905, с. Севское, Брянская губерния — 23 марта 1963, Киев) — советский военный деятель, генерал-майор, командир Первой Украинской партизанской дивизии имени С. А. Ковпака, Герой Советского Союза (1944).

До войны он был актёром и режиссёром, а с началом Великой Отечественной добровольно вступил в народное ополчение. В 1942 году оказался в партизанском движении, где быстро проявил себя как талантливый организатор и храбрый командир. Уже в 1943 году стал заместителем, а затем и преемником легендарного Сидора Ковпака.

Под его руководством дивизия вела активные боевые действия в западных областях Украины, нанося удары по немецким гарнизонам, коммуникациям и складам. Одновременно партизаны Вершигора вели беспощадную борьбу против националистического подполья. В ходе Волынского и Карпатского рейдов соединение разгромило ряд баз УПА, уничтожив отряды, терроризировавшие местное население. Эти операции стали важным вкладом в подрыв сил ОУН–УПА.

За выдающиеся заслуги в организации партизанской борьбы и личное мужество Вершигора был удостоен звания Героя Советского Союза (1944). Он также награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова II степени и многими медалями.

После войны Вершигора продолжал службу в армии, затем занялся литературной и общественной деятельностью. Его книги о партизанах, в том числе «Люди с чистой совестью» и «Рейд на Сан и Вислу», стали ценными историческими свидетельствами о борьбе советского народа против врагов.

Имя Петра Петровича Вершигора навсегда связано не только с победой над немецкими оккупантами, но и с разгромом националистических формирований, которые в годы войны встали на сторону врага.

Записки партизана

«На войне важно не то, кто кого перебьёт, а кто кого передумает!»

Именно этим лозунгом руководствовались партийные работники, в 1942 году организовывавшие партизанский отряд из… учёных и инженеров. В 1942 году немцы, захватив Ростов, подошли к Кубани и предгорьям Кавказа. Захват Краснодара и Кубани был неминуем, поэтому партийные органы загодя стали готовить диверсионно-партизанские отряды, которым предстояла действовать на оккупированной территории. Самым необычным отрядом была группа учёных-химиков и инженеров местного маслобойного завода и технологического института. Изначально группу должен был возглавить Евгений Игнатов. И он воспринял эту идею с энтузиазмом – привлёк друзей и коллег. И хотя все они проходили в своё время службу в армии, опыта партизанских действий у них не было.

Но такой опыт был у его отца - Петра Карповича Игнатова, который наводил шороху среди немцев ещё в Гражданскую войну. Тогда партийные работники быстро переориентировались и назначили Петра Карповича командиром отряда, а его сына – командиром минёров и разведчиков.

Состав потенциального отряда увеличился, в ряды бойцов вступали женщины: дочери, сёстры, жёны и матери бойцов. Группа увеличилась до почти шести десятков человек. Вот что писал Пётр Карпович (позывной «Батя») о своём отряде:

«Мой отряд почти целиком состоял из представителей кубанской казачьей городской интеллигенции. В него входили директора высших учебных заведений и крупных промышленных предприятий Краснодара, научные работники, инженеры, экономисты, высококвалифицированные рабочие. Многие среди них были почетные кубанские казаки, черноморцы — потомки славных запорожцев-сечевиков. Отряд имел резко выраженный «производственный» профиль — мы были минерами-диверсантами. Взрывали мосты, электростанции, склады, пускали под откос немецкие поезда, жгли колонны грузовых машин вместе с охранявшими их броневиками и танками. Вот «текущий счет» отряда. Взорвано и разрушено: пятнадцать паровозов с поездами, триста девяносто два вагона с войсками и грузами, сорок один танк, сто тринадцать автомашин, свыше ста мотоциклов с прицепами, тридцать четыре моста и уничтожено свыше восьми тысяч оккупантов.»

Учёные-партизаны были учёными во всём. Часто применялось комплексное минирование. То есть, не ограничивались одной мощной миной для взрыва основного эшелона или колонны техники, а, зная, что к месту крушения тут же прибудут два вспомогательных отряда с двух сторон, закладывали дополнительно еще две вспомогательные мины чуть поодаль по разным сторонам от первого запланированного места взрыва. Также, зная, что к месту произошедшей диверсии из ближайших занятых немцами населённых пунктов на подмогу немедленно выедут грузовики с гитлеровцами, на всех прилегающих к точке диверсии дорогах устанавливали взрывные фугасы. Дополнительно минировали не только трассы, но и обходные пути, в том числе и для живой силы противника. В итоге, при таком комплексном минировании в течение часа после первого взрыва срабатывали и все остальные заряды, и нанесенный противнику урон возрастал во много раз.

Или, к примеру, уничтожение солдат в дзотах. Сам дзот уничтожить без артиллерии невозможно, поэтому снайперы терпеливо выжидают, пока не появятся офицеры. Выстрел – и к раненому или убитому бросаются солдаты, которых ликвидирует снайпер с другой позиции. Когда становится ясно, что действует группа партизан, из окрестных частей прибывает артиллерия. Но место будущего расположения стволов просчитано и там уже заложены мины.

Взрывчатку делали сами, из животного жира и кислот. При чём делали они мины не только для себя, но и для других отрядов. В тылу у немцев, в горной глуши, они открыли «минно-диверсионный университет», где проходили практику минно-диверсионной работы лучшие и храбрейшие партизаны соседних отрядов.

При всей результативности этого малого отряда они потеряли за всю войну всего пять человек: один погиб в бою, двое (старшие братья Игнатовы) пожертвовали собой, двоих нашли и убили полицаи.

Боевой путь отряда и самого Петра Игнатова изложен им самим в целой серии книг, им же написанных:

«Братья-герои» (1944),

«Записки партизана» 1944,

«Жизнь простого человека»,

«Подполье Краснодара»,

«Наши сыновья» и других

Больше книг в моём Телеграмм-канале

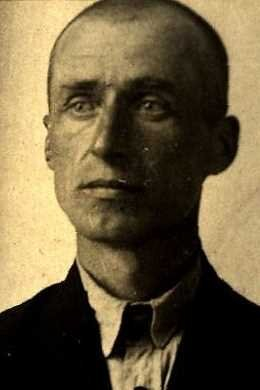

Генерал-лейтенант НКВД - Мешик Пётр Якимович

Пётр Якимович Мешик (9 января 1901, с. Борки Екатеринославской губернии — 1953, Москва)— генерал-лейтенант государственной безопасности, одна из заметных фигур в структуре НКВД–МГБ в годы войны и послевоенного времени.

Службу начал в органах ВЧК ещё в 1920-е годы, постепенно продвигаясь по служебной лестнице. С началом Великой Отечественной войны занимался борьбой с немецкими разведывательно-диверсионными группами, организацией контрразведывательной работы на прифронтовых территориях и в тылу.

В июле 1941 года был назначен наркомом внутренних дел Украинской ССР. В этой должности ему пришлось решать задачи по эвакуации, уничтожению вражеской агентуры и организации подпольных структур на оккупированных территориях.

После освобождения Украины Мешик принимал активное участие в борьбе с националистическим подпольем. Под его руководством проводились масштабные операции против ОУН и УПА, строившиеся на агентурной работе, внедрении сотрудников и создании комбинаций для ликвидации руководителей подполья. Эти действия позволили нанести серьёзный урон организационной структуре бандеровцев.

В начале 1950-х годов Мешик занимал ряд ключевых постов в МГБ СССР, оставаясь одной из фигур, ответственных за противодействие подпольным и шпионским сетям. В 1953 году, после ареста Абакумова и чисток в органах госбезопасности, был репрессирован.

Имя Петра Якимовича Мешика остаётся в истории как одного из руководителей советской госбезопасности, внёсших значимый вклад в разгром националистического подполья на Украине в 1940-е годы.

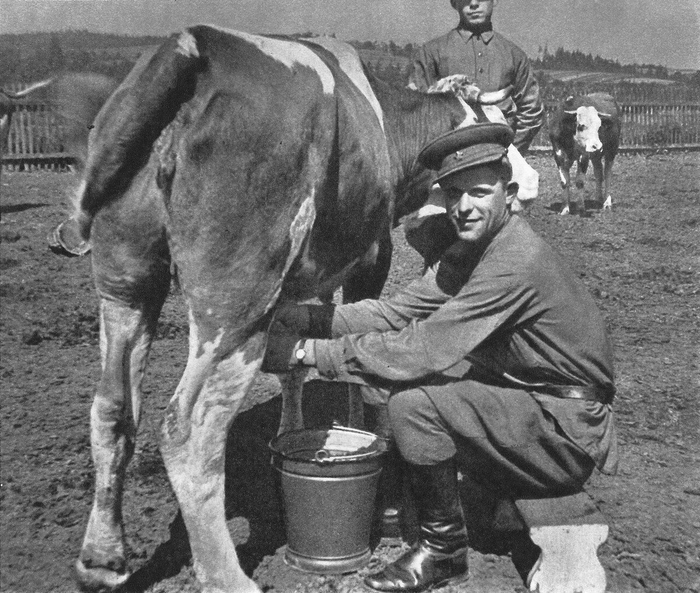

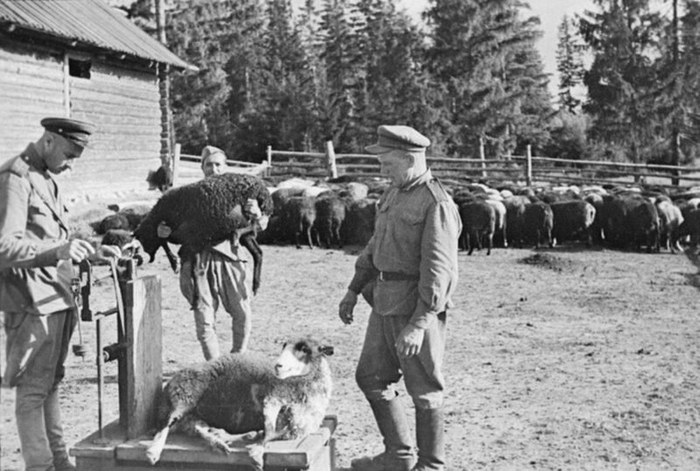

«Ни единой задержки в отпуске мясных продуктов воинским частям»

О награждениях военнослужащих армейских гуртов скота

В составе Красной Армии в числе разнообразных тыловых подразделений имелись довольно необычные формирования – гурты скота. Гурты скота входили в состав дивизий и армий, занимаясь снабжением войск мясом, которого многомиллионная армия требовала в большом количестве. Так, согласно нормам суточного довольствия красноармейцев и начальствующего состава боевых частей действующей армии, ежедневно солдаты и командиры боевых частей должны были получать 150 граммов мяса в день [1], тыловых частей – 120 граммов [2].

В открытых источниках имеются лишь обрывочные сведения о структуре и численности гуртов скота. Так, есть упоминание о существовании штата № 024/503, согласно которому численность гуртов определялась в 50 человек, набранных из негодных к строевой службе [3]. По другим данным, численность личного состава в дивизионном гурте составляла 9 человек [4].

Несмотря на скудные сведения об истории армейских и дивизионных гуртов скота, имеются многочисленные документы о представлении военнослужащих этих подразделений к правительственным наградам. Приведем несколько примеров таких награждений.

Капитан ветеринарной службы Валентин Петрович Кирьяков участвовал в Великой Отечественной войне с ее третьего дня – 24 июня 1941 года. К 1945 году он занимал должность старшего ветврача 144-го гурта скота 33-й армии. На этом месте офицер «своим ответственным и честным отношением к ветсанитарному обслуживанию поголовья достиг исключительно хороших показателей при условии частых перемещений хозяйств». Валентин Петрович обеспечивал профилактику эпизоотий, в результате чего за три года в гурте не было «отхода поголовья».

В наградном листе подчеркивалось, что «под его руководством хозяйство добилось повышения удоя молока с 7-ми до 14,7 литра на каждую фуражную корову. Благодаря чему хозяйство получило сверх плана 215000 литров молока, сметаны 12150 литров». Командование отмечало и прирост молодняка, доведенный до 900 граммов в день вместо имевшегося ранее роста в 400 граммов.

22 мая 1945 года ветеринар был представлен к награждению орденом Красной Звезды. Вышестоящее командование снизило статус запрашиваемой награды, и 5 июня 1945 года приказом военного совета 33-й армии Капитан ветеринарной службы Валентин Петрович Кирьяков был награжден медалью «За боевые заслуги». Кроме того, офицер был награжден медалями «За взятие Берлина» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Военную службу В.П. Кирьяков завершил 28 февраля 1946 года.

Еще одним ветеринарным врачом, отмеченным правительственной наградой, был Нестер Филиппович Шматок. В ряды Красной Армии он был призван в 1941 году и к концу войны имел звание капитана ветеринарной службы, занимая должность старшего ветврача гуртов. Военную службу офицер начинал в ветеринарном лазарете, а затем в подсобном хозяйстве, где «проделал большую работу по оздоровлению скота».

С февраля 1945 года Нестер Филиппович был переведен на службу в гурт скота, где осуществлял руководство ветеринарным составом. В новой должности офицер «Добился полной ликвидации ящура среди рогатого скота, а также обеспечил в ветотношении подготовку скота к отправке в СССР. Тов. Шматок мобилизовал личный состав гуртов на налаживание ухода и должного содержания скота».

7 июня 1945 года приказом Военного совета 61-й армии капитан ветеринарной службы Н.Ф. Шматок был награжден орденом Красной Звезды. Также офицер был отмечен медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Военную службу ветеринар завершил 25 декабря 1945 года.

Среди начальников гуртов скота встречались люди с богатой боевой биографией. Майор Виктор Михайлович Ходаков службу в Красной Армии начал в 1918 году. Рядовым бойцом он принимал участие в боях на Царицынском фронте. В 1937 году Виктор Михайлович был уволен из рядов РККА, но уже в следующем году восстановлен на службе. В 1939-1940 годах В. М. Ходаков принимал участие в Советско-финской войне в должности командира отдельного лыжного батальона. 3 марта 1940 года командир осколками снаряда получил ранение обеих ног.

В дальнейшем майор Ходаков принял под командование стрелковый батальон в 395-й стрелковой дивизии. На фронте командир воевал с первого месяца боевых действий. В июле 1941 года Виктор Михайлович получил легкое ранение руки, а в октябре 1942 года – ранение в живот и глаз.

После лечения офицер был переведен на тыловые должности: сначала в трофейные части, а затем начальником гурта скота № 239. В наградном листе говорилось: «со своими задачами вполне справляется, несмотря на тяжелые условия содержания большого гурта скота в зимних условиях, весь скот был сохранен без потери».

29 августа 1945 года приказом Военного совета 43-й армии майор Ходаков был награжден орденом Отечественной войны II степени. За выслугу лет офицер был награжден орденом Красной Звезды (1944) и орденом Ленина (1945). Военную службу Виктор Михайлович Ходаков закончил 13 мая 1947 года.

Среди рядового состава, служившего в гуртах, также встречались фронтовики. Красноармеец Бейсенбай Бекбаев воевал на фронте с 1942 года, получив три ранения. В дальнейшем солдат был переведен в армейский гурт скота № 254 на должность «бойца по переработке скотосырья» и кузнеца. Помимо своих непосредственных обязанностей, Б. Бекбаев отлично нес караульную службу. В наградном листе отмечалось: «За все время пребывания его в части не было ни единой задержки в отпуске мясных продуктов воинским частям и госпиталям по нарядам». Красноармеец Бекбаев был представлен к награждению медалью «За боевые заслуги», однако решением начальника тыла 8-й гвардейской армии награда была заменена на более высокую. В итоге, военным советом армии красноармеец Бекбаев 12 июня 1945 года был награжден медалью «За отвагу».

Но медаль «За боевые заслуги» боец все-таки получил. Спустя чуть более месяца – 14 июля 1945 года Бейсенбай Бекбаев был награжден этой медалью за участие в боях на берлинском направлении, когда несмотря на ранение он не покинул поле боя и продолжил уничтожать противника.

Таким образом, армейские и дивизионные гурты скота сыграли важную роль в снабжении действующей армии продовольствием. Солдаты и офицеры, служившие в этих подразделениях, нередко отмечались орденами и медалями. В целом же история армейских и дивизионных гуртов скота остается неизвестной и еще ждет своих исследователей.

Никита Москалев

Источники:

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 3296.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. ДД. 4826; 5787; 6202.

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 1310.

ЦАМО. Шкаф 86. Ящик 15.

Герой Советского Союза - Николай Иванович Кузнецов

Николай Иванович Кузнецов (27 июля 1911, село Зырянка, Пермская губерния — 9 марта 1944, Львовская область) — советский разведчик, офицер НКВД, Герой Советского Союза (посмертно), один из самых известных агентов, действовавших в годы Великой Отечественной войны.

В 1942 году был направлен в партизанское соединение Дмитрия Медведева, действовавшее на территории Западной Украины. Здесь Кузнецов работал под легендой немецкого офицера обер-лейтенанта Павла Зиберта. Благодаря отличному знанию немецкого языка и безупречной актёрской подготовке он сумел проникнуть в окружение высокопоставленных представителей оккупационной администрации и националистических организаций.

Кузнецов успешно совмещал задачи разведки и диверсий: ему удалось собрать ценнейшие сведения о планах немецкого командования, а также провести ряд ликвидаций высокопоставленных функционеров. Среди его жертв были генерал-губернатор Галича Вальтер Кох, генерал полиции фон Ильген, руководитель канцелярии губернатора Галиции Отто Бауэр и другие. Важной частью его работы стала борьба с подпольем ОУН: Кузнецов устранял активных функционеров националистического движения, сотрудничавших с немецкими властями.

Весной 1944 года, отступая вместе с партизанами из Львовской области, Кузнецов погиб в бою с отрядом УПА. До последнего момента он оставался верным присяге, не позволив врагам захватить себя живым.

За мужество и выдающийся вклад в победу над врагом Кузнецов был удостоен звания Героя Советского Союза (1944, посмертно), а также орденов Ленина и Красного Знамени. Его имя стало символом разведывательного искусства и решительной борьбы с нацистами и их пособниками.