"Он рожал, как минимум, единожды"

Он прекрасно помнил, как ему было больно при родах. Ни до, ни после он не испытывал такой боли. Именно поэтому доктор Джеймс как никто другой понимал своих беременных пациенток...

В 1789 году в Ирландии в семье Джеремайи и Мэри Энн Балкли родился второй ребенок. Это была девочка, которой дали имя Маргарет Энн.

Отец новорожденной, Джеремайя Балкли, был управляющим весами на набережной Мерчантс-Куэй в Корке. В обязанности мужчины входило перевешивать товар, проверяя честность местных торговцев. Таким образом, Балкли считался уважаемым человеком.

Мать Маргарет Энн являлась сестрой известного художника Джеймса Бэрри, профессора Лондонской Королевской академии живописи.

Семья Балкли была вполне благополучна, но лишь до того момента, как в Ирландии не начали усиливаться антикатолические настроения. Джеремайю, истового католика, сняли с должности весовщика. Мистер Балкли пытался выгодно вложить накопленные средства, но прогорел и вскоре очутился в долговой тюрьме в Дублине.

Семья быстро обеднела, и рассчитывала теперь только на то, что влиятельный родственник-живописец им поможет.

В 1804 году, когда Маргарет Энн исполнилось пятнадцать лет, семья отправилась в Лондон. Мэри Энн Балкли отправилась к брату и попросила Джеймса о помощи. Профессор живописи сестре отказал, так как не видел ее и не общался с ней на протяжении тридцати лет.

Мэри Энн пришлось устроиться гувернанткой в богатую семью. В 1806 году профессор Бэрри внезапно скончался, после чего выяснилось, что покойный все-таки упомянул сестру в завещании.

Семья Балкли получила денежную сумму, позволившую жить в относительном комфорте. Помощь семье также оказывали влиятельные друзья покойного художника - адвокат Дэниел Рирдон, генерал Франсиско де Миранда, доктор Эдвард Фрайер.

Доктор Фрайер стал личным наставником Маргарет Энн. Мужчина убеждал девушку поступить в медицинскую школу. Однако сделать это было невозможно, ведь Маргарет Энн была женщиной, а в те времена в Англии и Ирландии врачом мог стать только мужчина.

Тогда то Маргарет Энн вместе с доктором Фрайером и придумали хитрый план, включающий ... перевоплощение Маргаретт из девушки в юношу.

Мисс Балкли срезала свои шикарные светлые волосы, постриглась по мужской моде, приоделась в мужское платье... После этих манипуляций даже мать не могла уверенно сказать, что перед ней ее дочь, а не неизвестный юноша.

Кроме того, Маргарет Энн пришлось сменить имя: девушка стала Джеймсом Бэрри, племянником покойного живописца.

В ноябре 1809 года новоиспеченный Джеймс Бэрри отправился в Эдинбург, где поступил в Медицинскую школу.

Во время экзаменов члены приемной комиссии заподозрили неладное: уж очень гладкая была кожа у юноши, низкий рост и тонкий голос. Экзаменаторы заподозрили Джеймса Бэрри в попытке преувеличить свой возраст.

Джеймса хотели отстранить от впускных испытаний, однако, за него вступился граф Бьюкен, близкий друг доктора Фрайера.

Юноша начал учиться, и в 1812 году успешно сдал экзамены на доктора медицины.

Джеймс начал работать в Объединенных больницах Гая и Сент-Томаса, где его учителем был знаменитый хирург Эстли Купер.

2 июля 1813 года Джеймс Бэрри сдал экзамен в Королевском колледже хирургов Англии, и через четыре дня был призван в армию в качестве помощника военного хирурга.

В 1816 году талантливого молодого хирурга отправили в Кейптаун. Вскоре после приезда в Южную Африку Джеймс Бэрри срочно пригласили в дом губернатора лорда Чарльза Сомерсета.

Оказалось, дочь Сомерсета была больна. Джеймс провел блестящую и невероятно рискованную по тем временам операцию, после которой девочка полностью излечилась.

Лорд Чарльз был бесконечно благодарен врачу. Так Джеймс Бэрри вошел в семью Сомерсетов, стал личным врачом губернатора.

В 1822 году Сомерсет назначил Джеймса на должность колониального медицинского инспектора. Это был высокий и ответственный пост, на котором Бэрри проявил себя с наилучшей стороны. Благодаря Джеймсу на мысе Доброй Надежды стал соблюдаться карантин прокаженных, были улучшены системы водоснабжения и канализации.

Мистер Бэрри отличался весьма вспыльчивым характером и неоднократно вступал в конфликты с местными чиновниками, которые всячески сопротивлялись прогрессу. Один из конфликтов был настолько тяжелым, что даже лорд Сомерсет не смог защитить Джеймса. Инспектор был снят с должности и направлен на Маврикий военным хирургом.

На острове Бэрри получил письмо от лорда Чарльза. Губернатор вернулся из Южной Африки в Англию, где тяжело заболел. Сомерсет не доверял никому и умолял Бэрри приехать и помочь ему.

Рискуя карьерой, Джеймс самовольно оставил службу и отправился в Англию. Бэрри удалось облегчить состояние лорда Чарльза, но излечить болезнь полностью врач не смог. В 1831 году аристократ скончался.

Бэрри получил назначение на Ямайку. Затем работал на острове Святой Елены, на Подветренных и Наветренных островах Вест-Индии, на Мальте и на острове Корфу.

В 1857 году доктор Бэрри был отправлен в Канаду, где стал генеральным инспектором госпиталей.

В Канаде медика помнят как человека,внесшего значительный вклад в борьбу с проказой, в улучшение питания и санитарных условий в солдатских госпиталях.

В отстаивании прав пациентов Бэрри был бескомпромиссен, что привело к ожидаемому конфликту с канадскими чиновниками. 19 июля 1859 года, несмотря на протесты жителей Канады, доктор Джеймс был отправлен в отставку.

Бэрри отправился в Лондон, где поселился в большом особняке.

Эксцентричный доктор стал местной достопримечательностью. Посмотреть на то, как Джеймс гуляет по саду со своей собачкой и чернокожим слугой Джоном, собирались толпы.

Иногда к дому Бэрри приходили больные, просили принять их. Доктор не отказывал, хотя в силу возраста ему уже было трудно лечить людей.

В июле 1865 года 76-летний доктор заболел дизентерией и 25 числа скончался.

Вся страна была опечалена смертью "доброго доктора Джеймса", однако, уже через неделю после того, как мистер Бэрри покинул этот мир, грянул невероятный скандал.

В одну из популярных лондонских газет обратилась сотрудница морга, которая заявила, что при обмывании тела покойного доктора, она была поражена тем фактом, что Джеймс Бэрри ... оказался женщиной.

"Это женщина, такая же как я. И он рожал, как минимум, единожды: на животе Бэрри я четко разглядела растяжки".

В суд был вызван доктор МакКиннон, в свое время выписавший справку, что Бэрри - мужчина. МакКиннон рассказал следующее:

"Я был близко знаком с этим джентльменом много лет, как в Вест-Индии, так и в Англии, и у меня никогда не возникало подозрений, что доктор Бэрри — женщина. ... После смерти доктора Бэрри, меня вызвали в офис сэра Чарльза Макгрегора, где меня ждала женщина, которая проводила доктора Бэрри в последний путь.Она хотела получить некоторые привилегии, связанные с её работой, которые ей отказала хозяйка пансиона, где умер доктор Бэрри. Среди прочего она сказала, что доктор Бэрри — женщина, и что я, как врач, должен был это знать, и что она не хотела бы, чтобы я её лечил. Я ответил, что меня не касается, мужчина доктор Барри или женщина, и что, по моему мнению, он может быть ни тем, ни другим, а именно недоразвитым мужчиной".

Сотрудница морга опровергла слова МакКиннона о "недоразвитом мужчине": по ее словам, доктор Бэрри был вполне развитой, рожавшей женщиной и более никем.

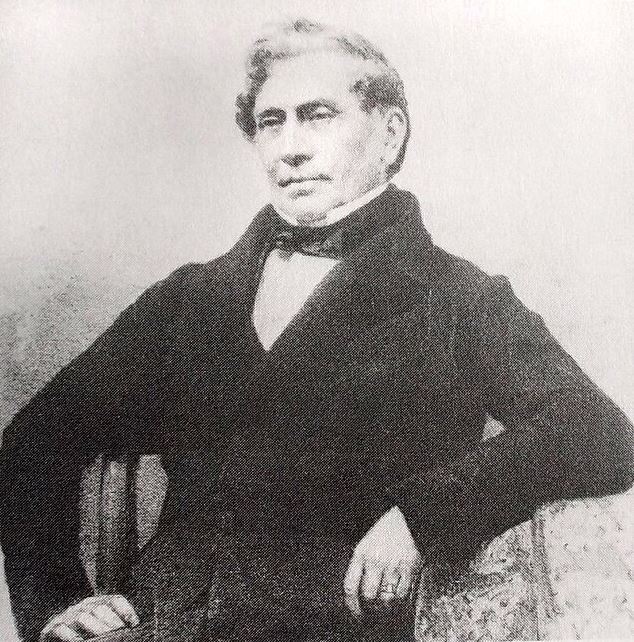

Джеймс Бэрри.

Британские власти поспешили замять эту историю: доступ к армейским архивам с информацией о докторе Бэрри был закрыт на несколько десятилетий.

Однако современные историки, получив, наконец, засекреченные материалы, не сомневаются, что доктор Джеймс Бэрри и Маргарет Энн Балкли - одно и то же лицо.

Тайной и, возможно, зловещей, являются те самые растяжки на животе Бэрри. Очевидно, что доктор была беременна, и, вероятно родила ребенка (может быть, даже не одного).

Но кто был отцом и куда исчезло дитя - никто не знает.

Ряд историков высказывали предположение, что Джулиана Балкли, младшая сестра Маргарет Энн, на самом деле, является ее дочерью. Якобы в подростковом возрасте Маргарет подверглась нападению и родила девочку, а ее родители, к тому времени давно не жившие вместе, записали ее как своего ребенка.

Впрочем, это лишь версия, ведь тайна растяжек на животе доктора Джеймса Бэрри до сих пор не разгадана...

Дорогие читатели! В издательстве АСТ вышла моя вторая книга. Называется она "Узницы любви: "От гарема до монастыря. Женщина в Средние века на Западе и на Востоке".

Должен предупредить: это жесткая книга, в которой встречается насилие, инцест и другие извращения. Я отказался от присущей многим авторам романтизации Средних веков и постарался показать их такими, какими они были на самом деле: миром, где насилие было нормой жизни. Миру насилия противостоят вечные ценности - дружба, благородство и, конечно же, Любовь. В конечном итоге, это книга о Любви.

Тем временем, моя книга о русских женщинах в истории получила дополнительный тираж, что очень радует!

Прошу Вас подписаться на мой телеграм, там много интересных рассказов об истории, мои размышления о жизни, искусстве, книгах https://t.me/istoriazhen

Всегда ваш.

Василий Грусть.

ПС: Буду благодарен за донаты, работы у меня сейчас нет, а донат, чего греха таить, очень радует и мотивирует писать.