Джунгарское ханство: история последней великой кочевой империи в сердце Евразии

Мир, который мы потеряли

Представьте себе карту мира 1740-х годов. В Париже салоны озарены светом Просвещения, Вольтер пишет свои трактаты, а по всей Европе прокатывается научная революция. В Санкт-Петербурге, возведенном по воле Петра I, правит императрица Елизавета, а молодой Ломоносов основывает Московский университет. Мир стремительно движется к Новому времени. В то самое время, когда Бенджамин Франклин экспериментирует с электричеством, а в Англии вовсю дымят первые фабрики промышленной революции, в самом сердце Евразии, в бескрайних степях и горных долинах между Алтаем и Тянь-Шанем, существует иная, почти забытая античная мощь — могущественная кочевая империя, живущая по законам Чингисхана. Это — Джунгарское ханство. Прямой наследник империй гуннов, тюрок и монголов, последняя великая держава кочевников, чья история стала лебединой песней целой эпохи, длившейся тысячелетия.

Исторический контекст

Джунгарское (Ойратское) ханство существовало с начала XVII века и до 1758 года. Этот период в мировой истории был невероятно насыщен: Англия пережила гражданскую войну и Славную революцию, в Америке зарождались будущие Соединенные Штаты, Россия при Петре I «прорубалa окно в Европу», а в Китае маньчжурская династия Цин, свергнувшая Мин, устанавливала свой жесткий контроль над Поднебесной. Пока мирные общества Запада активно развивали науку, мореплавание и промышленность, в Центральной Азии шла своя, полная драматизма борьба за выживание и господство. Именно на этот критический период — эпоху становления современных наций — пришелся звездный час последней кочевой империи.

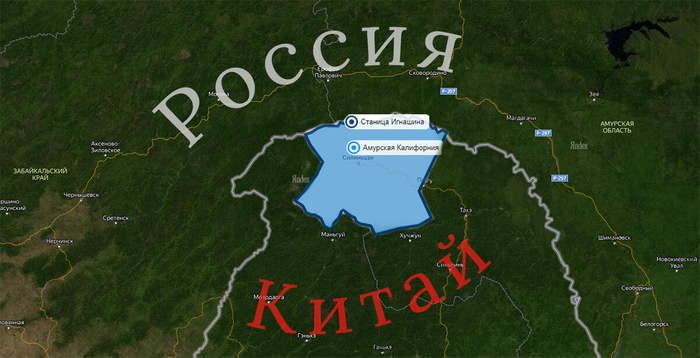

Джунгары (западные монголы-ойраты) оказались зажаты между тремя мощными империями: на западе набирала силу Российская империя, на востоке экспансию вел Китай Цин, а на юге лежали мусульманские ханства Средней Азии. Эта геополитическая ситуация, напоминающая сжатие тисков, требовала невероятной гибкости, военной мощи и дипломатической изворотливости. В этих условиях ойратам удалось не просто выжить, но и создать централизованное, мощное в военном отношении государство, которое диктовало свою волю соседям и на равных боролось с гигантами своей эпохи. Они вели успешные войны с казахами, неоднократно бросали вызов Цинскому Китаю, а их посольства и торговые караваны были знакомы в Москве и Петербурге, демонстрируя, что кочевой мир еще не сказал своего последнего слова.

Быт и культура: Империя в ковчеге из войлока

Основой могущества Джунгарии был ее уникальный кочевой уклад, отточенный веками. Это была высокоорганизованная и самодостаточная цивилизация, чья сложность была скрыта от внешнего наблюдателя за видимой простотой кочевой жизни.

Кочевой уклад. Общество было идеально приспособлено к жизни в великой степи. Годовой цикл определялся сезонными перекочевками между летними пастбищами (джайляу) в горах и зимними стойбищами (кыстау) в защищенных долинах. Маршруты этих миграций были тщательно выверены поколениями и представляли собой не просто движение по степи, а циркуляцию по четко обозначенным «кочевым дорогам», связывавшим различные экологические ниши. Сердцем этого мобильного мира была юрта — не просто жилище, а сложноорганизованное культурное пространство. Ее устройство (север — почетное место, центр — очаг, юг — для гостей и хозяйственных нужд) строго регламентировалось и отражало космологию и социальные нормы кочевников. Вся жизнь протекала в тесном контакте с природой, а навыки выживания и управления огромными стадами прививались с детства, формируя психологию свободного, независимого и невероятно выносливого человека.

Хозяйство. Экономика ханства держалась на «четырех ногах»: лошади, овцы, верблюды и крупный рогатый скот. Лошадь была не только транспортным средством, но и основой армии, источником пищи (кумыс, конина) и мерилом богатства. Овцы давали мясо, шерсть и войлок — главный строительный и изоляционный материал. Верблюды были незаменимы для дальних перекочевок и караванной торговли. Важную роль играла охота, являвшаяся формой военной тренировки. Однако кочевое скотоводство было не единственной основой экономики. Джунгары активно развивали земледелие в долинах рек Или и Тарима, где силами покоренных оседлых народов (таранчей) возделывались просо, ячмень и пшеница, что позволяло создавать стратегические запасы зерна на случай войны или засухи. Ремесла, в первую очередь обработка кожи, производство войлока и металлургия, были высоко развиты. Джунгары славились своими доспехами и оружием. Особой статьей дохода была транзитная торговля: контроль над участком Великого шелкового пути позволял взимать пошлины с караванов, следовавших между Китаем и Средней Азией.

Военное дело. Джунгарская армия была наследницей великих монгольских традиций. Ее костяк составляли конные лучники, владевшие тактикой изматывания противника — знаменитым «монгольским сайдой». Однако джунгары сделали мощный шаг вперед, создав серьезную ударную силу — тяжелую кавалерию (курят), закованную в ламеллярные доспехи (куяк) и вооруженную палашами и копьями. Эта комбинация мобильности и ударной мощи долгое время делала их войско практически непобедимым в полевых сражениях в условиях степи. Военная организация была тесно связана с административной: войско делилось на тумены (10 000 воинов), тысячи, сотни и десятки, что обеспечивало четкое управление и мобилизацию. Их артиллерийские орудия, отлитые при помощи захваченных шведских мастеров (плененных под Полтавой и проданных затем в Сибирь), добавляли им преимущества в осадной войне. Этот факт ярко иллюстрирует способность джунгар к адаптации и интегрированию самых передовых для их времени технологий, пусть и полученных столь необычным путем.

Религия и культура. Важнейшим цивилизационным выбором джунгар стало принятие тибетского буддизма школы Гелуг и реформа письменности. В 1648 году просветитель Зая-Пандита создал «тодорхой тодорхой үсэг» — Ясное письмо (тодо-бичиг), усовершенствовав старомонгольскую письменность для точной передачи ойратского языка. Это способствовало росту грамотности, развитию литературы, летописания и становлению единой культурной идентичности. Буддизм органично сплелся с древними шаманскими культами тенгрианства, создав уникальный духовный синтез. Джунгарские ханы, по примеру Хубилая и Хутухты-Чоросов, выступали в роли покровителей тибетской церкви, а в Степи строились монастыри-хурулы — стационарные центры образования, медицины и власти, вокруг которых оседала часть населения.

Государственное устройство. Управление империей кочевников было парадоксом: мобильное и децентрализованное по форме, оно могло быть крайне централизованным по сути при сильном хане. Во главе стоял хан (хонтайджи), власть которого, однако, ограничивалась советом знати (нутуковой аристократии) и периодическими съездами (чулганами). Государство представляло собой иерархическую конфедерацию улусов, во главе которых стояли члены правящего рода Чорос и другие князья (нойоны). Эта система позволяла эффективно управлять огромными территориями и быстро мобилизовать ресурсы для войны. При хане Галдане Бошокту-хане (конец XVII в.) была проведена масштабная административная реформа, усилившая центральную власть и создавшая более жесткую вертикаль, способную противостоять вызовам времени.ресурсы для войны.

Закат ханства

Конец Джунгарского ханства был стремительным и чудовищно кровавым. Его гибель была предопределена тремя основными факторами:

Непрекращающаяся борьба за гегемонию с Цинской империей. Маньчжуры, сами недавние завоеватели Китая, видели в джунгарах главную угрозу своим западным границам. Эта борьба, шедшая с переменным успехом почти столетие, истощала силы ханства. Джунгары под командованием таких блестящих полководцев, как Галдан-Бошокту-хан и Цэван-Рабдан, неоднократно наносили цинским армиям сокрушительные поражения, но не имели ресурсов для окончательной победы. Каждая кампания, даже выигранная, ослабляла людской и экономический потенциал государства, в то время как Цины могли восполнять потери снова и снова.

Внутренние междоусобицы. После смерти могущественного хана Галдан-Цэрена в 1745 году среди знати вспыхнула ожесточенная борьба за престол. Ханство раскололось на враждующие кланы, что сделало его уязвимым. Раскол усугубился до критического состояния: противоборствующие группировки (например, сторонники Даваци и Амурсаны) стали обращаться за помощью к цинскому двору, фактически приглашая внешнего врага для разрешения внутреннего спора. Это предоставило Цинам идеальный предлог для вмешательства под видом «восстановления порядка».

Демографическое и военно-технологическое превосходство Цин. К середине XVIII века Китай оправился от смут и под руководством императора Цяньлуня направил против ослабленного враскалывающегося противника огромную, хорошо снабжаемую армию. Цинская военная машина, закаленная в войнах, эффективно сочетала маньчжурскую конницу, китайскую пехоту и современную артиллерию, созданную при помощи иезуитских миссионеров. Против нее раздробленные силы джунгаров, лишенные единства командования, не имели шансов.

Роковая роль эпидемий. К военным и политическим причинам краха добавилась и непредвиденная биологическая катастрофа. По некоторым данным, в ходе конфликта по землям джунгаров прокатилась эпидемия оспы, завезенная, вероятно, из Китая. Кочевое общество, не имевшее иммунитета к этой болезни, понесло чудовищные демографические потери, которые окончательно подорвали его способность к сопротивлению.

Финальная цинская кампания 1755-1758 годов была не просто войной, а целенаправленным геноцидом и актом тотального уничтожения, одним из первых в истории Нового времени. Император Цяньлунь отдал своим генералам приказ, не оставляющий двусмысленностей: стереть джунгар с лица земли, дабы раз и навсегда устранить «кочевую угрозу». Цинские войска методично истребляли население Джунгарии, не щадя ни женщин, ни детей, уничтожая скот — основу жизни кочевников. Летописи свидетельствуют о сотнях тысяч убитых; цинские источники с леденящей душу отстраненностью сообщают о «ликвидации» более 600 тысяч человек, что составляло, по разным оценкам, от 70% до 80% всего ойратского народа. Часть народа была вырезана, часть бежала на запад, к волжским калмыкам (своим сородичам) и в русские пределы, часть уведена в плен. Земли Джунгарии были намеренно опустошены, а их территория была заселена переселенцами из других частей империи — уйгурами, дунганами (хуэй), монголами-чахарами и китайцами-ханьцами.

Чтобы навсегда стереть память об этом месте, цинские картографы переименовали страну в Синьцзян («Новая граница»). Цветущая джунгарская степь, которую современники описывали как богатый и густонаселенный край, превратилась в безлюдную пустыню. Так завершилась история последней великой кочевой империи, а ее наследие — территория, культура и единство народа — было почти полностью физически уничтожено в одном из самых страшных актов геноцида XVIII века.

Последняя глава эпохи

Джунгарское ханство стало лебединой песней кочевой цивилизации. Оно было последним государством, которое могло на равных бросить вызов оседлым империям, руководствуясь «степной» логикой и стратегией. Его гибель символизировала окончательный конец эпохи, когда кочевые народы были демиургами истории Евразии.

Исчезновение Джунгарии с карты мира стало точкой невозврата. Оно открыло дорогу для колониального раздела Центральной Азии между Россией и Китаем и навсегда изменило этнический и культурный ландшафт региона.

Уроки гибкости и адаптивности, которые позволили джунгарам выживать среди империй, актуальны и сегодня — в нашем телеграм-канале, мы выпустили пост, как применять их в современной жизни.