Черный обелиск Салманасара III: ценнейший исторический памятник и его перевод

Черный обелиск Салманасара III — один из наиболее значимых археологических артефактов Новоассирийского царства, созданный около 825 года до н. э. Этот монумент, обнаруженный в 1846 году английским археологом Остином Генри Лейардом в древнем ассирийском городе Нимруд (Кальху), представляет собой уникальный источник информации о военной, политической и культурной истории Ассирии в IX веке до н. э. Обелиск, выполненный из черного алебастра, хранится в Британском музее в Лондоне и является важным свидетельством ассирийского искусства и пропаганды.

Черный обелиск представляет собой четырехгранный монумент высотой около 2 метров, сужающийся к вершине и увенчанный ступенчатой пирамидой. Каждая из четырех сторон обелиска покрыта рельефами, разделенными на пять горизонтальных регистров, которые изображают сцены подчинения и данничества от покоренных народов. Надписи на клинописном аккадском языке подробно описывают военные кампании царя Салманасара III (правил в 858–824 годах до н. э.), его завоевания и дань, полученную от соседних государств.

Рельефы и тексты обелиска служили пропагандистской цели, демонстрируя мощь и величие ассирийского царя, а также подчеркивая его роль как властителя, которому подчинялись многочисленные народы. Обелиск был установлен в публичном месте в Нимруде, вероятно, для внушения страха и уважения подданным и иностранным послам.

Салманасар III был одним из самых активных правителей Новоассирийской империи, проводившим многочисленные военные кампании для расширения и укрепления власти. Его правление ознаменовалось войнами против соседних государств, включая Урарту, Вавилонию, Сирию и Израиль. Черный обелиск отражает результаты этих походов, подчеркивая успехи царя в подчинении вассальных государств и сборе дани.

Особое значение обелиска заключается в том, что он предоставляет редкие визуальные и письменные свидетельства о международных отношениях того времени. Среди наиболее известных эпизодов, изображенных на обелиске, — сцена с данником по имени Яуа, который, предположительно, является библейским царем Израиля Ииуем. Это первое археологическое упоминание Израильского царства и его правителя и одно из первых археологических подтверждений персонажей, упомянутых в Ветхом Завете. Хотя в надписи Йеху назван «сыном Омри», это может быть условным обозначением, так как согласно Библии он не был прямым потомком династии Омри, а узурпировал трон.

Каждая сторона обелиска содержит пять панелей с рельефами, всего 20 сцен, изображающих данников, приносящих дары Салманасару III. Эти сцены иллюстрируют богатство и разнообразие подчиненных регионов. Основные регистры включают следующие сюжеты:

Дань от Йеху (Ииуя), царя Израиля.

Дань от царства Гилзану, региона в районе Загросских гор (возможно, связанный с царством Намри), откуда поставляли дань в виде скота, лошадей и экзотических животных, таких как верблюды и слоны. Эти сцены подчеркивают богатство региона и его подчинение Ассирии.

Среди других данников упоминаются правители Мусри (возможно, Египет или регион в Северной Аравии), Сирии, Финикии и других областей. Рельефы показывают приношения в виде драгоценных металлов, оружия, тканей и экзотических животных, таких как обезьяны и слоны.

Каждая сцена сопровождается клинописной надписью, идентифицирующей данника и описывающей приношения. Рельефы выполнены в типичном ассирийском стиле: фигуры изображены в профиль, с акцентом на детали одежды, оружия и даров.

Клинописные надписи на обелиске содержат подробный отчет о военных кампаниях Салманасара III за 31 год его правления. Текст включает:

Список завоеванных территорий: Упоминаются походы против Урарту, Вавилонии, Сирии, Финикии и других регионов.

Описание дани: Подробно перечисляются предметы, полученные от покоренных народов, включая золото, серебро, бронзу, скот, ткани и экзотических животных.

Пропагандистские формулировки: Надписи прославляют Салманасара как великого царя, которого боятся и которому подчиняются все народы.

Надписи на обелиске являются ценным источником для изучения ассирийской администрации, экономики и дипломатии. Они также подтверждают хронологию событий, упомянутых в других источниках, таких как Библия и ассирийские анналы.

Обелиск хранится в Британском музее (инвентарный номер BM 118885) и доступен для публичного просмотра. Его изучение продолжается, особенно в контексте новых переводов клинописных текстов и анализа рельефов. Современные технологии, такие как 3D-сканирование, позволяют детально изучать детали рельефов и надписей, открывая новые аспекты ассирийской истории.

Перевод надписи:

1–21.

Ашшур, Великий Господь, царь всех богов великих; Ану, царь Игиги и Ануннаков, владыка земель; Энлиль, Возвышенный, отец богов, Создатель; Эа, царь Глубин, определяющий судьбу; Син, царь тиары, Возвышенный во славе; Адад, Могучий, Превосходный, владыка изобилия; Шамаш, судья неба и земли, управитель всего; Мардук, властелин богов, господин закона; Нинурта, доблестный среди Игиги и Ануннаков, Всемогущий; Нергал, готовый к бою, царь сражений; Нуску, носитель сияющего скипетра, бог, выносящий решения; Нинлиль, супруга Бела, мать великих богов; Иштар, владычица сражений и битв, чье наслаждение — война; великие боги, любящие моё царствование, которые возвеличили моё владычество, силу и могущество, которые установили для меня почетное и возвышенное имя, намного выше всех других владык!

Салманассар (Шульману-аша-ред), царь всех народов, владыка, жрец Ашшура, могучий царь, царь всех четырёх краёв, солнце всех народов, попиратель всех земель; сын Ашшур-насир-апала, верховного жреца, чьё жречество было угодно богам и который бросил под стопы свои все страны; славный потомок Тукульти-Нинурты, который истребил всех своих врагов и смёл их, как поток разрушительный.

22–26.

В начале моего царствования, когда я торжественно воссел на царский трон, я привёл в движение колесницы и войска; я вступил в проходы земли Симеси; я захватил Ариду, крепость Нинни.

26–31.

В первый год моего царствования я пересёк Евфрат на его разливе; я продвинулся к берегу моря заходящего солнца. Я омыл своё оружие в море и принес жертвы своим богам. Я взошёл на гору Аман; срубил кедры и кипарисы. Я поднялся на гору Лаллар и установил свой царский образ.

32–35.

Во второй год моего царствования я приблизился к Тиль-Барсип. Я захватил города Ахуни, сына Адини. В его городе я заключил его. Я пересёк Евфрат на его разливе; я захватил Дабигу, укреплённый город Хатти, вместе с окрестными поселениями.

35–44.

В третий год моего царствования Ахуни, сын Адини, испугавшись моего могучего оружия, отступил от Тиль-Барсипа, своего царского города. Я пересёк Евфрат. Я захватил для себя город Ана-Ашшур-утир-асбат, который лежит по ту сторону Евфрата, на реке Сагур, которую хетты называли Питру. Вернувшись, я вошёл в проходы земли Алзи; земли Алзи, Сухни, Дайани, Тумме, Арзашкуну, царский город Араму, урартского (царя), Гильзану и Хубушкию я покорил.

45–52.

Во время эпонимата Даян-Ашшура я вышел из Ниневии, пересёк Евфрат на его разливе и преследовал Ахуни, сына Адини. Он сделал Шитамрат, горную вершину на берегу Евфрата, своей крепостью. Я штурмовал эту вершину и взял её. Ахуни вместе с его богами, колесницами, лошадьми, сыновьями, дочерьми и войсками я увёл и привёл в свой город Ашшур. В том же году я пересёк гору Куллар и спустился к Замуа, которая лежит внутри. Я захватил города Никдиары: город Ида и Никдима.

52–54.

В пятый год моего царствования я выступил против горы Кашиари. Я захватил одиннадцать крепостей. Я заключил Ашшур-итти-шерурия в его городе. Его многочисленные дары принял я от него.

54–62.

В шестой год моего царствования я приблизился к городам на берегах Балиха. Они убили Гиамму, правителя их городов. Я вошёл в Тиль-Мар-ахи. Евфрат я пересёк на его разливе. Я принял дары от всех царей Хатти. В это время Хадад-эзер из Арама, Ирхулени из Хамата, вместе с царями Хатти и прибрежных земель, полагаясь на силу друг друга, вышли против меня, чтобы вести бой и войну. По велению Ашшура, Великого Владыки, моего господина, я сразился с ними и одержал победу. Я забрал у них колесницы, кавалерию и оружие. Я убил 20 500 их воинов мечом.

63–72.

В седьмой год моего царствования я выступил против городов Харата, тиль-абнейца. Я захватил Тиль-абне, его царский город, вместе с городами округа. Я продвинулся к истоку Тигра, где рождаются воды. Там я омыл оружие Ашшура, моего господина, принес жертвы своим богам и устроил великолепный пир. Я создал героический образ своей царственного облика, начертал на нём славу Ашшура, владыки моего, все деяния доблести моей, что совершил я в странах, и установил его там.

73–76.

В восьмой год моего царствования Мардук-бел-усати, младший брат, восстал против Мардук-закир-шуми, царя Кардуниаша, и они поделили землю между собой. Чтобы отомстить за Мардук-закир-шуми, я выступил и захватил Ме-Турнат.

77–84.

В девятый год моего царствования я вторично выступил против Аккада. Я осадил Ганнату. Мардук-бел-усати, устрашился грозного сияния Ашшура и Мардука и бежал в горы, чтобы сохранить жизнь свою. Я преследовал его, и мечом поразил Мардук-бел-усати и военачальников мятежной армии, что были с ним.

85–86.

В десятый год моего царствования я переправился через Евфрат в восьмой раз. Я захватил города Сангары из Кархемиша. Я выступил против городов Арамы. Я взял Арне, его царский город, вместе с сотней малых городов.

87–89.

В одиннадцатый год моего царствования я пересёк Евфрат в девятый раз. Бесчисленные города я покорил. Я спустился к городам земли Хамат. Я захватил 89 городов. Хадад-эзер из страны Арама и двенадцать царей Хатти стояли плечом к плечу. Я успешно сокрушил их.

89–90.

В двенадцатый год моего царствования я пересёк Евфрат в десятый раз. Я выступил против земли Пакар-Хубуна и забрал их добычу.

90–91.

В тринадцатый год моего царствования я выступил против земли Яэти и забрал их добычу.

92–93.

В четырнадцатый год моего царствования я собрал свои войска и переправился через Евфрат. Двенадцать царей вышли мне навстречу. Я сразился с ними и победоносно сокрушил их.

92–93.

В пятнадцатый год моего царствования я продвинулся к истокам Тигра и Евфрата. Я воздвиг свой царский образ на скалах их.

93–95.

В шестнадцатый год моего царствования я переправился через реку Азаба. Я выступил против земли Намри. Мардук-Мудаммик, царь Намри, бежал в горы, чтобы сохранить жизнь свою. Я увёл имущество его, войска его и богов его в Ассирию.

96–97.

В семнадцатый год моего царствования я пересёк Евфрат. Я взошёл на гору Аман и срубил кедровые леса.

97–99.

В восемнадцатый год моего царствования я пересёк Евфрат в шестнадцатый раз. Хазаэль из Арама вышел в бой. Я захватил у него 1121 колесницу, 470 всадников вместе со станом его.

99–100.

В девятнадцатый год моего царствования я пересёк Евфрат в восемнадцатый раз. Я взошёл на гору Аман и срубил кедры.

100–102.

В двадцатый год моего царствования я пересёк Евфрат в двадцатый раз. Я спустился против земли Куэ. Я захватил её города и забрал добычу.

102–104.

В двадцать первый год моего царствования я пересёк Евфрат в двадцать первый раз. Я выступил против городов Хазаэля из Арама и захватил четыре его города. Я принял дары тирийцев, сидонян и гебалитов.

104–107.

В двадцать второй год моего царствования я пересёк Евфрат в двадцать второй раз. Я спустился против земли Табала. В то время я принял дары двадцати четырёх царей Табала. Я продвинулся к горе Тунни, серебряной горе, и горе Мули, мраморной горе.

107–110.

В двадцать третий год моего царствования я пересёк Евфрат. Я захватил Уэташ, царский город Лаллы из земли Мелид. Цари земли Табала прибыли, и я их дары принял.

110–126.

В двадцать четвёртый год моего царствования я пересёк реку Нижний Заб. Я продвинулся через землю Хашимур и спустился в землю Намри. Ианзу, царь Намри испугался силы моего могучего оружия и бежал в горы, спасая свою жизнь. Я захватил Сихишалах, Бит-Тамуль, Бит-Сакки, Бит-Шеди — его укреплённые города. Я истребил его воинов и забрал добычу. Я разрушил, опустошил и сжёг их города огнём. Остаток людей бежал в горы. Я штурмовал и захватил горную вершину; я истребил их воинов. Я забрал их добычу и имущество. Я покинул Намри и принял дары двадцати семи царей земли Парсуa. Я покинул Парсуa и спустился в земли Месси и Мидии, земли Аразиаш и Хархар. Я захватил города Куакинда, Тарзанаби, Эсамул, Кинаблила, вместе с городами их округов. Я истребил их воинов и забрал добычу. Я разрушил, опустошил и сжёг их города огнём. Я установил свой царственный образ в земле Хархар. Я забрал и привёл в Ассири Ианзу, сына Хабана, вместе с его великим богатством, его богами, сыновьями, дочерьми и многочисленными войсками.

126–131.

В двадцать пятый год моего царствования я пересёк Евфрат на его разливе. Я принял дары всех царей Хатти. Я пересёк гору Аман к городам Кате из земли Куэ и спустился. Я штурмовал и захватил Тимур, его царский город. Я истребил их воинов и забрал добычу. Я разрушил, опустошил и сжёг огнём бесчисленные города. На обратном пути я захватил для себя крепость Муру, царский город Араме, сына Агуси. Я укрепил его пределы; я построил дворец для своей царской резиденции.

132–141.

В двадцать шестой год моего царствования я пересёк гору Аман в седьмой раз; и в четвёртый раз выступил против городов Ките из Куэ. Я осадил Танакун, царский город Тулки. Ужасное величие Ашшура, моего господина, одолело его. Вышли они и припали к моим ногам. Я принял у них заложников и получил от них серебро, золото, железо, скот и овец как дань. Я покинул Танакун и выступил против Ламенаша. Народ земли бежал; они поднялись на крутой склон. Я штурмовал горную вершину и захватил их. Я разрушил, опустошил и сжёг их города огнём. Я продвинулся к Тарзи; они припали к моим ногам. Я принял серебро и золото как дань. Я поставил Кирре, брата Ките, царём над ними. На обратном пути я взошёл на гору Аман; я срубил кедровые леса; я забрал их и привёз в свой город Ашшур.

141–146.

В двадцать седьмой год моего царствования я собрал колесницы и войска. Я направил во главе своих армий Даян-Ашшура — туртана, командующего моими многочисленными войсками; я отправил его против Урарту. Он спустился к Бит-Замани; вошёл через проход Аммаш и пересёк реку Арзания. Сидури (Сардури), урарт, узнал об этом и доверился силе своих многочисленных войск. Он выступил против меня для битвы. Я сразился с ним и успешно победил его. Я наполнил широкую равнину трупами его воинов.

146–156.

В двадцать восьмой год моего царствования, когда я находился в Калахе, мне сообщили, что жители Хаттины убили Лубарну, своего владыку, и возвели Сурри, который не был владыкой трона, на царство над ними. Я направил Даян-Ашшура — туртана, командующего моими многочисленными войсками, во главе армии и стана. Он пересёк Евфрат на его разливе. В Киналуа, его царском городе, он остановился. Пугающее величие Ашшура, моего господина, одолело Сурри, не владыку трона, и он пал смертью своей судьбы. Народ Хаттины испугался перед ужасом моего могучего оружия; они захватили сыновей Сурри вместе с "грешниками" и передали их мне. Я насадил этих (мятежников) на колы. Саси, сын Уззите, обхватил мои ноги. Я поставил его царём над ними. Я принял от них серебро, золото, свинец, медь, железо, слоновую кость без меры. Я создал героический образ своей царственной персоны и установил его в Киналуа, его царском городе, в доме его богов.

156–159.

В двадцать девятый год моего царствования я направил войска и стан против Кирхи. Я разрушил, опустошил и сжёг их города огнём. Я охватил их земли, как потоп. Я излил на них внушающий ужас страх своим могущественным величием.

159–174.

В тридцатый год моего царствования, находясь в Калахе, я направил Даян-Ашшура — туртана, командующего моими многочисленными войсками — во главе армии. Он пересёк реку Заб и вошёл в города Хубушкии. Я принял дань от Датаны, хубушкийца. Я покинул города хубушкийцев; я подошёл к городам Магдубу малхисского и принял дань. Я покинул города малхисийцев и подошёл к городам Уалки, маннея. Уалки, манней, ужаснувшись славе моего оружия, покинул Зирту, свой царский город и ринулся в горы, спасая жизнь. Я преследовал его и забрал бесчисленное множество его скота, овец и имущества. Я разрушил, опустошил и сжёг его города огнём.

Я покинул Манну и подошёл к городам Шулусуну из Харруны. Я захватил Масашуру, его царский город, вместе с городами округа. Я помиловал Шулусуну и его сыновей, вернув его в его землю. Я установил дань и налоги в виде лошадей, запряжённых в упряжь. Я подошёл к Шурдире. Я принял дань от Артасари, шурдирита. Я спустился в Парсуa. Я принял дань от царей Парсуa. Я захватил остаток Парсуa, не лояльный Ашшуру; я захватил их города; я забрал добычу и имущество в Ассирию.

174–190.

В тридцать первый год моего царствования я второй раз обратил лицо к Ашшуру и Ададу. И тогда, находясь в Калахе, я направил Даян-Ашшура — туртана, командующего моими многочисленными войсками — во главе войск и стана. Он подошёл к городам Датаны, хабушкийца; я принял его дань. Я выступил против Саппарии, крепости земли Мусасир. Я захватил Саппарию вместе с 46 городами мусасирцев. Я продвинулся к крепостям урартов; я разрушил, опустошил и сжёг 50 их городов огнём.

Я спустился против Гилзану. Я принял дань от Упу, гилзанийца, а также от [...], [...], харанцев, шашганийцев, андийцев и [...]: скот, овцы и лошади, запряжённые в упряжь. Я спустился к городам земли Табал. Я разрушил, опустошил и сжёг Перрию, Шитуарию, её укрепленные города вместе с 22 городами округа. Я излил на них ужасающий страх. Он выступил против городов парсуанцев; я захватил Бушту, Шалахаману, Кинихаману — укреплённые города, вместе с 23 городами округа. Я истребил их воинов и забрал добычу.

Я спустился против земли Манри. Внушающий ужас Ашшура и Мардука охватил их. Они покинули свои города и ринулись в дикие горы. Я разрушил, опустошил и сжёг 250 их городов огнём. Я спустился через проходы Симеси во главе земли Халман.

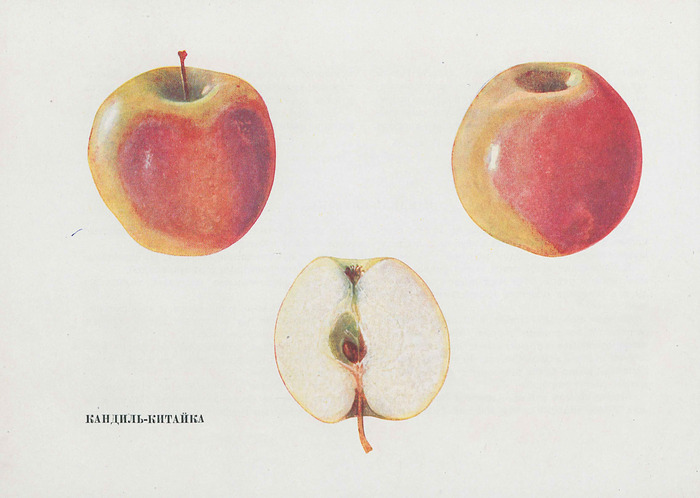

Подписи рельефов — дары:

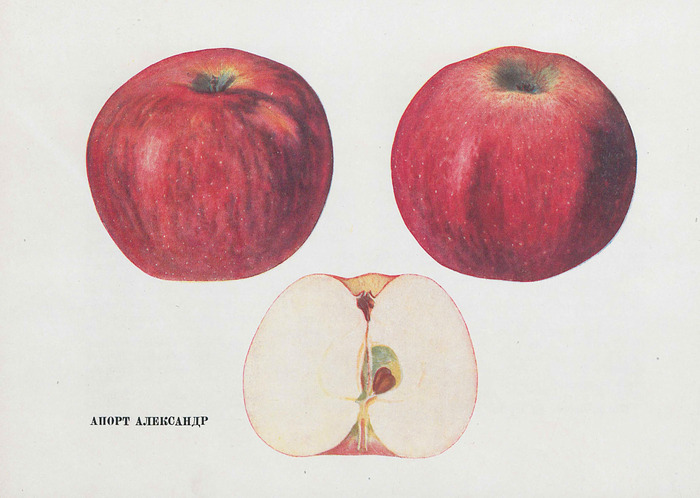

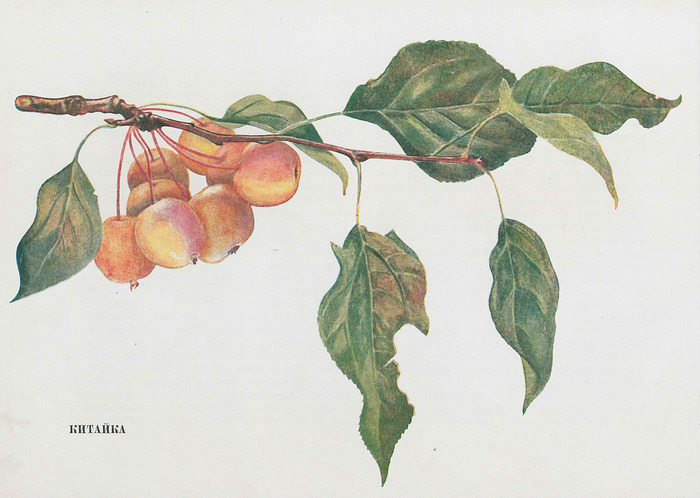

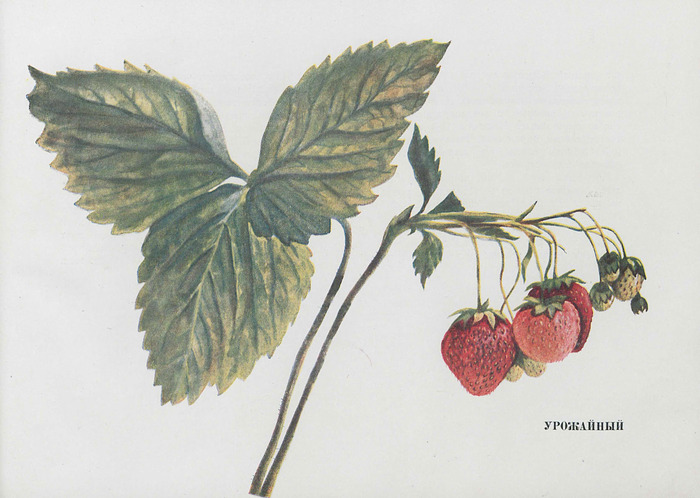

Дань Суа, гилзанийца: серебро, золото, свинец, медные сосуды, посохи для руки царя, лошади, двугорбые верблюды.

Дань Яуа (Иеху), сына Омри: серебро, золото, золотая чаша, золотой кубок, золотые рога, кувшины из золота, свинец, посохи для руки царя, дротики.

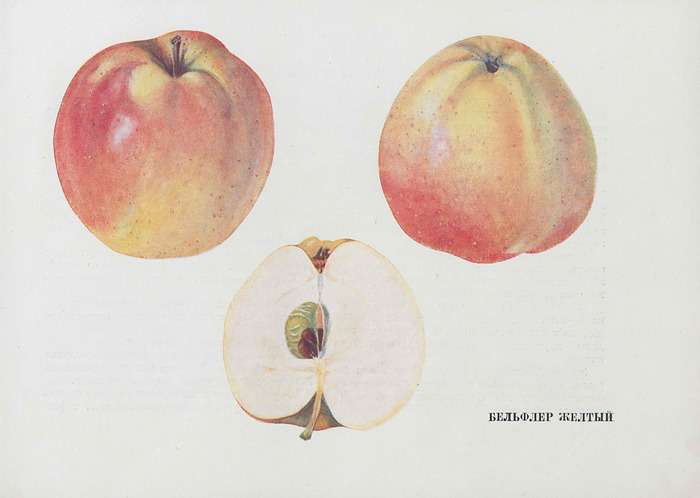

Дань земли Мусри. Я получил оттуда: двугорбых верблюдов, речного быка, сакеа, сусу, слона, обезьян.

Дань Мардук-апал-уцура из Сухи: серебро, золото, кувшины из золота, слоновая кость, дротики, буйа, ярко окрашенные льняные одежды.

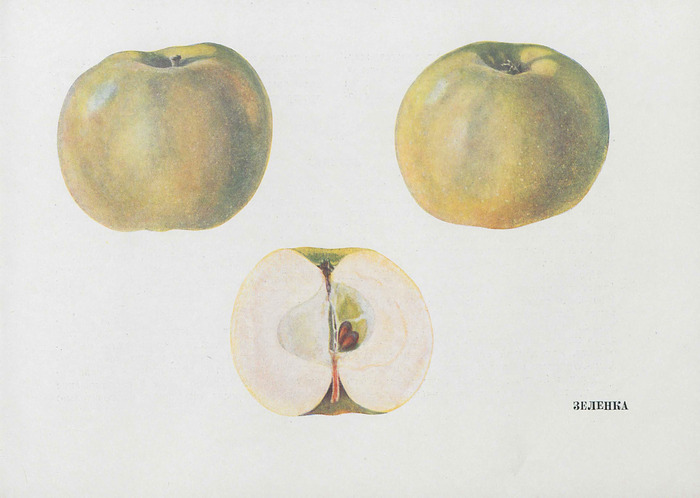

Дань Кальпарунды из Хаттины: серебро, золото, свинец, медь, медные сосуды, слоновая кость, кедровые и кипарисовые леса.