Лига историков

Сабля с позолоченной бронзовой рукоятью, изготовлена была для эрцгерцога Фердинанда II Австрийского

Фердинанд II Австрийский, также известный как Фердинанд II Тирольский, был эрцгерцогом Австрийским, правившим Передней Австрией и Тиролем с 1564 года до своей смерти в 1595 году. Он был вторым сыном императора Фердинанда I и Анны Ягеллонки. В 1556 году возглавлял кампанию против турок в Австрии.

Эта сабля по своей типологии очень напоминает турецкие и венгерские кылычи (киличи, клычи) - характерное оружие с ярко выраженной елманью (расширением клинка к острию). Изгиб клинка начинается с конца второй трети, верхняя треть клинка — прямая. Масса сабли колеблется, в среднем, от одного до полутора килограммов. Это рубяще-колющая сабля, которая использовалась как пешими воинами так и всадниками. Массивная елмань позволяла использовать его против воинов в доспехах.

Иерихон в книге Иисуса Навина и в реальной истории: сравнение библейского рассказа и археологических данных

Библейское описание Иерихона

В книге Иисуса Навина (гл. 6) Иерихон представлен как первый город в Ханаане, который захватывают израильтяне после перехода через Иордан. Это событие подано как чудесное и божественно санкционированное:

Израильтяне по указанию Бога обходят город по одному разу в день шесть дней и семь раз на седьмой день, неся Ковчег завета.

На седьмой день по звуку труб и боевому крику стены города падают сами собой.

Воины входят в город и истребляют всех жителей (мужчин, женщин, детей, скот), за исключением Рахав (которая укрыла у себя израильских разведчиков) и её семьи.

Город и всё, что в нём, предаются заклятию (тотальному уничтожению как акт жертвоприношения Богу).

Это символический акт — победа Израиля представляется не военной заслугой, а следствием верности Богу и исполнения Его заповедей.

Археологические данные: Иерихон (Тель-эс-Султан)

Иерихон (Tell es-Sultan) — один из старейших городов мира, с непрерывной историей заселения начиная с 9 тыс. до н.э. Раскопками на месте занимались в XX веке такие археологи, как Джон Гарстанг (1930-е), Кэтлин Кеньон (1950-е), Лоренцо Нигони и итальянские команды (совр. исследования).

По данным археологии, крепостные стены действительно существовали, и мощные укрепления относились к первой половине II тыс. до н.э.

Однако Кеньон установила, что город был разрушен задолго до предполагаемого завоевания израильтян (ок. 1200 г. до н.э.).

Разрушение Иерихона датируется ок. 1550 г. до н.э., то есть более чем за 300 лет до описанных событий. Это время соответствует завоеванию Ханаана египетскими армиями или внутреннему кризису.

Следов города в XIII веке до н.э. практически нет — на момент предполагаемого завоевания Иерихон был либо заброшен, либо слабо заселён деревенским населением без укреплений.

Никаких признаков "внезапного падения стен" в XIII веке до н.э. нет. У Кеньон нет подтверждений, что крепость существовала во времена Иисуса Навина.

Мнение ученых

Историки и археологи рассматривают рассказ как литературно-теологический миф, созданный задним числом. Он иллюстрирует идею, что послушание Богу приводит к победе.

Некоторые учёные предполагают, что рассказ о разрушении стен вдохновлён более старыми преданиями или даже переработанными мотивами из месопотамских мифов.

Образ «заклятия» и тотального уничтожения играет роль в идейной изоляции Израиля от окружающих народов (см. пропаганду против ханаанеев).

Заключение

Библейский Иерихон — это, прежде всего, символ веры и божественного могущества, а не точное историческое описание. Археологические данные ясно показывают, что город не существовал как укреплённый центр во времена Иисуса Навина, а потому рассказ о его чудесном падении не подтверждается наукой. Тем не менее, этот эпизод остаётся важным элементом библейской идентичности, демонстрируя, как мифология и история взаимодействуют в религиозных текстах.

Пропаганда в Библии против ханаанеев: идеология вражды

Ветхозаветные книги Библии содержат ярко выраженную пропагандистскую риторику против ханаанеев и сопредельных народов, населявших территорию Ханаана до прихода израильтян. Это представление не является просто описанием исторических противников, а служит важной частью религиозно-идеологической системы, формировавшей национальное и теологическое самосознание Израиля. Через целенаправленное очернение этих народов библейские авторы конструируют образ «запретного и нечестивого иного» — полностью развращённого, духовно гиблого и заслуживающего уничтожения.

Образ ханаанеев в текстах

Ханаанеи и родственные им народы (аморреи, хеттеи, иевусеи, ферезеи и др.) описываются в Библии как крайне развращённые. Им приписываются:

- идолопоклонство — служение Ваалу, Астарте, Молоху;

- ритуальные мерзости — включая человеческие жертвоприношения;

- сексуальные извращения, культовая проституция;

- общая «гнусность», которая не поддаётся исправлению.

Например, в книге Левит (18:24–25) говорится: «…всеми этими [грехами] осквернили себя народы, которых Я прогоняю от вас… и земля осквернилась, и Я взыскиваю с неё беззаконие её…»

Это представление формирует образ обречённого народа, существующего лишь для того, чтобы быть уничтоженным за грехи.

Приказ об уничтожении

Второзаконие 7:1–2 прямо призывает уничтожать ханаанеев без жалости: «…и предаст их Господь, Бог твой, тебе, и ты поразишь их, тогда предай их заклятию… не вступай с ними в союз и не щади их». Далее в 7:5 говорится: «…разрушьте жертвенники их, сокрушите столбы их, срубите дубравы их и сожгите идолов их огнём». Подобные призывы подчёркивают, что уничтожение ханаанеев было не просто военной необходимостью, а сакральным долгом, актом религиозного очищения. Здесь этническое уничтожение преподносится как исполнение воли Бога, а акт насилия — как акт святости.

Пропагандистский мотив достигает кульминации в представлении ханаанеев как обречённых заранее. В Бытие 15:16 Бог говорит Аврааму, что его потомки вернутся в Ханаан только спустя несколько поколений, «ибо мера беззаконий аморреев ещё не наполнилась». Это создаёт образ народа, чья судьба — быть наказанным, вне зависимости от текущих поступков. Таким образом, вторжение израильтян трактуется не как агрессия, а как исполнение справедливости и восстановление божественного порядка.

Функции пропаганды

Такая риторика служит нескольким целям. Во-первых, она легитимизирует военные кампании и массовое уничтожение коренного населения. Во-вторых, она способствует изоляции израильтян от культурного и религиозного влияния окружающих народов, которых показывают как опасно развращённых. В-третьих, она формирует коллективную идентичность через противопоставление: «мы — избранные, они — проклятые». Это разделение «своих» и «чужих» становится краеугольным камнем ветхозаветной теологии.

Историческая критика

Важно отметить, что современные археологические данные не подтверждают масштабных военных кампаний, описанных в Иисусе Навине. Более того, многие города (например, Иерихон) либо не были заселены в предполагаемый период, либо не подвергались разрушению. Это позволяет трактовать эти эпизоды как теологические мифы, созданные для оправдания поселенческой политики постфактум, особенно в эпоху формирования национальной памяти во времена Иудейского царства или после вавилонского плена.

Кроме того, обвинения в ритуальных преступлениях, таких как сожжение детей, — типичный элемент древневосточной пропаганды. Подобные обвинения встречаются и в других культурах: в античных текстах, например, карфагеняне обвинялись в аналогичных практиках для легитимации их колониального уничтожения.

Заключение

Пропаганда против ханаанеев в Библии — это не просто религиозная полемика, а многослойная идеологическая система. Её цель — оправдать захват земли, установить моральное превосходство, закрепить этническую исключительность и защитить израильтян от культурной ассимиляции. В этом смысле образ ханаанеев — не историческое описание народа, а символический враг, необходимый для самоопределения и сплочения общины.

Бородач образовач №24.1 - Иностранцы на русской службе

Здравствуйте, с вами Бородатый Бард! Вот и закончился наш “украинский” цикл и встал вопрос поиска новых тем. И я решил поговорить про такое весьма актуальное и интересное явление, как армейские подразделения, укомплектованные иностранцами. В истории можно найти множество примеров, когда самые разные страны прибегали к формированию таких подразделений, причин могло быть много - от нехватки людских ресурсов, до желания подорвать боевой дух противника, используя против него его же вооруженных граждан. Да и сами эти граждане могли служить другому государству по самым разным мотивам - от жажды материального вознаграждения, до более-менее “идейных” и добровольных причин и наконец банального принуждения. И вот когда я окунулся в тему иностранных формирований в истории нашей страны, то обнаружил весьма интересные и малоизвестные воинские формирования, о которых редко упоминают, говоря про историю нашей страны. И сегодня мы поговорим про иностранные вооруженные формирования в Дореволюционной России.

По-сути, первыми иностранными вооруженными формированиями в истории российского государства можно назвать варяжские дружины Рюрика из которых возникли военно-торговые дружины, осевшие вдоль пути “из варяг в греки”. Уже в период раздробленности, князья стали нанимать себе в помощь отряды кочевников. Среди московских государей, начиная с Иоанна III в армии также начали пользоваться услугами иностранных воинов. К концу XVI века, при московском дворе создается “иноземная гвардия”, при Михаиле Федоровиче иностранные подразделения приняли постоянный характер и служили примером для русских частей. Некоторым рейтарам-иностранцам даже передают поместья и вотчины, либо отправляют “на кормление” в города. А когда в 1700 году в российском государстве появится регулярная армия, иноземные отряды в большей степени переформируются в полки регулярной пехоты и кавалерии.

Уже в XVIII веке в России вновь появляются иностранные формирования, например такие как мекленбургский корпус - отряд изгнанного из графства Мекленбург графа Карла Леопольда Мекленбург-Шверинского, союзника России, мужа племянницы Петра Великого Екатерины Иоанновны и отца Анны Леопольдовны, которая ненадогло станет правительницей-регентом в Российской империи. А также мы можем вспомнить так называемые “хоругви” - отряды сербских, валашских и венгерских наемников, которые принимали участие в Прутском походе в Молдавию в 1711 году в рамках Русско-турецкой войны 1710-1713 годов. Не стоит забывать и про “голштинские войска” Петра III, которые он привез с собой из родной Голштинии. С 1751 года в русской армии формируются также сербские гусарские полки, которые участвовали в Семилетней войне. А в 1769 году в Россию прибывает множество добровольцев из Болгарии, Молдавии и Валахии из которых формируется полк. Уже во время Русско-турецкой войны 1768-1774 годов в русскую армию принимается много валахов, болгар и сербов, которые поселятся в пределах России и станут основой для Бугского казачьего полка. Этот самый полк примет участие уже в Русско-турецкой 1787-1791 годов, в ходе которой вновь изрядно пополнит свои ряды иностранными добровольцами. В 1799 году, по приглашению императора Павла I, в Россию прибудет отряд французского принца Конде - французского аристократа не принявшего Великую Французскую Революцию и организовавшего отряд эмигрантов для войны с революционной Францией. Отряд успеет поучаствовать в боях, однако вскоре Россия выйдет из антифранцузской коалиции и корпус Конде перейдет в австрийскую армию, где вскоре и будет распущен.

Перейдем к веку XIX, уже в июне 1812 года император Александр II формирует “Немецкий легион”, который предполагалось сформировать из немцев, желавших воевать против Наполеона, в том числе и перебежчиков и пленных из его армии. Сама идея была не новой, так как подобный корпус - Королевский Германский легион успешно воевал в рядах британской армии на Пиренейском полуострове. Идея оказалась удачной, в корпус стали зачисляться перебежчики и военнопленные. Однако их мотивы были различны, кто-то хотел избежать тягот плена и вернуться домой, а кто-то вербовался с применением силы. Примкнувшим к корпусу гарантировали возвращение домой после окончания войны, а офицерам выдавали единовременное жалование в размере 500 рублей. В офицеры массово привлекали немецких офицеров на русской службе, среди них были такие известные личности как будущий премьер-министр Пруссии Эрнст фон Пфуль и знаменитый военный теоретик Карл фон Клаузевиц. В легион зачислялись и Балтийские (Остзейские) немцы, а также добровольцы из числа немецких колонистов - например, из Саратовской губернии поступил 271 человек. Легион успеет повоевать в составе Северной армии союзников в 1813 году, а 31 марта 1814 года примет участие в битве при Куртре, где победу одержали французы. Вскоре он будет принят на службу Пруссией и распущен Фридрихом II в 1815 году. В период Крымской войны в русской армии также будут иностранные формирования, так в 1854 году из разрозненных добровольческих отрядов был создан греческий “Легион имени императора Николая I”, который принял участие в неудачной попытке штурма Евпатории под командованием Степана Александровича Хрулева, после этого греческий легион принял участие в обороне Севастополя. А после Крымской войны был распущен.

Еще более богатый опыт создания иностранных формирований в российской армии дал век XX. Самым большим проектом по созданию такого формирования в Дореволюционный период стал конечно-же Чехословацкий корпус. С чего же все началось? Дело в том, что с началом Первой мировой войны среди чехов и словаков, родина которых входила в состав Австро-Венгерской империи, активизируется движения за обретение национальной независимости, и многие желали добиться этой независимости силой. Уже 25 июля 1914 года к Николаю II обращается Чешский национальный комитет - организация чехов-колонистов в Российской империи, и выдвигает идею о создании чешских национальных частей, которые будут воевать против Австро-Венгрии. Сразу же возникает идея привлечения военнопленных, однако здесь возникла юридическая загвоздка, так как Российская империя подписала Гаагскую конвенцию, запрещающую использование военнопленных против их стран. Но выход нашли очень быстро, добровольцы должны были принести присягу и перейти в российское подданство.

Однако добровольцев оказалось совсем немного. Это было обусловлено весьма слабой агитацией, а также невысоким желанием военнопленных возвращаться на фронт. Исключением здесь были офицеры и вольноопределяющиеся, которым гарантировались офицерские должности или поступление в офицерские школы и которые гораздо охотнее шли на сотрудничество. Дабы сподвигнуть пленных на сотрудничество был разработан целый ряд льгот для военнопленных-славян. Так в 1916 году было разрешено отпускать военнопленных-славян при поручительстве национальных организаций с правом перехода в российское подданство. Однако были случаи, когда условия наоборот ухудшались, дабы сподвигнуть пленных вступать в дружину. В марте 1915 года, ввиду того, что среди чехов и словаков была популярна идея создания единого Чехословацкого государства, Николай II также разрешил вступать в Чешскую дружину словакам. А уже во второй половине 1915 года, по просьбе чешских общин, в дружину начинают переводить военнослужащих царской армии чешской национальности.

Однако в формировании дружины, помимо кадровой, были и другие проблемы. Так российские власти выражали беспокойство по-поводу лояльности бывших военнопленных, которые с легкостью нарушили присягу, данную Австро-Венгерской империи. Кроме того, русские промышленники и латифундисты активно противодействовали уходу пленных чехословаков в дружину, не желая терять рабочую силу. Так на уральских предприятиях цензура не пропускала письма чехословаков с просьбой о вступлении в дружину. Еще одной немаловажной проблемой было отсутствие единства среди чехословацких общественных организаций, по-разному видевших будущее своих народов.

Так или иначе, в начале октября 1914 года дружина поступила в распоряжение Юго-Западного фронта и вошла в состав 3-й армии под командование генерала Радко-Дмитриева. На фронте чехословаки использовались как разведчики и агитаторы, которые должны были деморализовать солдат противника. Кроме того, в ноябре 1914 года в Прагу был переброшен отряд из пяти чехов для установления связей с национальными организациями. Дружина прошла боевое крещение уже в ноябре - декабре 1914 года и проявила себя достаточно неплохо в операциях на Юго-Западном фронте. Пережив тяжелые бои дружина отправилась на отдых и переформирование.

В июне 1916 года Союз чехословацких обществ обратился к Николаю II с идеей организации самостоятельной чехословацкой армии, которая была воспринята благоприятно. Чехословацкий полк начал укрупняться и уже в середине 1917 года представлял из себя бригаду численностью более 3,5 тысяч человек. Стоит отметить, что бригада отличалась более высоким боевым духом, в сравнении с русскими солдатами и офицерами. Это было обусловлено тем, что чехи, впервые с 8 ноября 1620 года, когда в ходе Белогорской битвы они проиграли Католической лиге и потеряли свою независимость на долгие годы, выступали в качестве отдельной национальной части. 4 июля 1917 года генерал Корнилов отдает приказ о формировании 1-й чехословацкой дивизии. Тогда же чехословацкие формирования участвуют в наступлении Юго-Западного фронта под командованием Корнилова. Важной вехой стал бой у деревни Зборов, где чехословаки показали себя весьма хорошо, однако понесли большие потери. Последствием победы при Зборове стал приказ о формировании 2-й чехословацкой дивизии, что было вызвано необходимостью иметь боеспособные части, в условиях разложения частей Русской армии. А широкое использование победы при Зборове в пропаганде, обеспечило формирование притоком кадров. В результате в составе чехословацких воинских подразделений начинают преобладать бывшие военнопленные, многие из которых были пленены как раз под Зборовом.

9 октября 1917 года по приказу Николая Николаевича Духонина формируется 1-й Чехословацкий корпус, который возглавил Владимир Николаевич Шокоров. Численность корпуса составляла 45 тыс. человек и Временное правительство даже планировало сформировать второй Чехословацкий корпус, однако этому помешала Октябрьская революция.

Одновременно с укрупнением, чехословацкие части активно “обособлялись” от русской армии. Так в корпусе был принят свой устав, а также использовался чешский язык. Кроме того, “обособлению” способствовало недоверие добровольцев к правительству России, которое плохо обеспечивало корпус, а также то, что в корпусе было множество бывших военнопленных, многие из которых были слабы в идейном плане и относились к российским властям безразлично. Наиболее активную роль в “обособлении” корпуса играл лидер Чехословацкого национального совета - эмигрантской политической партии чехословаков Томаш Масарик, который воспринимал своими главными союзниками Францию и Великобританию, нежели Россию. А затягивание российским правительством создания самостоятельного чехословацкого воинского формирования и более благосклонное отношение Франции окончательно определило симпатии Масарика. Уже летом 1917 года он договаривается с французским правительством об эвакуации 30 тыс. чехословаков из России во Францию.

В конце июля 1917 года Томаш Масарик и генерал Брусилов заключают соглашение, согласно которому чехословацкое формирование стало называться “революционной армией в состоянии войны с Центральными державами”. Это означало, что оставаясь подчиненной русскому командованию в военном отношении, в дипломатическом и политическим отношении корпус переходил в полное подчинение Чехословацкого национального совета.

В сентябре 1917 года Масарик обращается к российскому правительству с просьбой об отправке чехословаков из России во Францию. В ответ было заявлено, что во Францию будут отправлены только те части, которые изъявят такое желание. Следующим важным событием в истории Чехословацкого корпуса становится Октябрьская революция. В конце декабря 1917 года между Чехословацким советом и Францией подписывается договор согласно которому Чехословацкий корпус официально становится частью французских вооруженных сил, а уже 7 января 1918 года было достигнуто соглашение об отправке корпуса во Францию через Владивосток. Вскоре корпус, насчитывавший в феврале 1918 года 42 тысячи человек, полностью перешел на содержание союзников. Брестский мир сделал необратимым переброску Чехословацкого корпуса во Францию, так как Россия вышла из Первой мировой войны. Ну а дальше вы знаете, в ходе перевозки Чехословацкий корпус растянется вдоль всей Транссибирской магистрали, потом мятеж чехословаков, их участие в Гражданской войне и так далее…

Еще одним менее известным подразделением состоявшим из иностранцев в Русской армии, стал Сербский корпус. Первоначально среди пленных австро-венгерской армии сербской и в целом югославянской национальности происходила вербовка добровольцев с целью пополнения сербской армии, которая воевала на стороне Антанты. Летом 1915 года начинается переброска добровольцев в Сербию, к сентябрю туда было отправлено 3,5 тысячи человек. Однако уже 19 октября 1915 года Николай II принял в Бухаресте представителей Сербии, которые донесли до него желание добровольцев среди военнопленных сербов, находящихся в России принять участие в войне на стороне Антанты. В ноябре того же года в Одессе формируется Сербский добровольческий отряд численностью более 1 тысячи человек, в который было позволено вступать всем южным славянам из числа находящихся в лагерях военнопленных на территории России.

Уже в феврале 1916 года формируется основа 1-й сербской добровольческой дивизии, офицерский состав для которой присылается из сербской армии. Должности оставшиеся вакантными заместили военнослужащие Русской армии. В мае 1916 года дивизию посещают сербский премьер-министр Пашич, а вслед за ним Николай II, а к середине лета дивизия в целом была сформирована и расквартирована в Запорожье. На фронте 1-я сербская дивизия оказывается в составе 47-го корпуса под командованием Зайончковского и участвует в боях в Добрудже (Балканы, современная территория Румынии и Болгарии) совместно с русскими и румынскими частями. С конца августа по середину октября 1916 года подразделение хорошо себя проявило однако понесло большие потери и в начале декабря того же года его отвели в тыл. Тогда же разворачивается формирование 2-й сербской добровольческой дивизии в составе более 11 тысяч человек, которая вместе с 1-й сводится в Сербский добровольческий корпус со штабом в Одессе. К началу 1917 года численность корпуса уже составляла около 40 тысяч человек.

Однако комплектование корпуса тоже не шло так гладко. Так многие военнопленные опасались, что в случае их перехода в Сербский корпус их семьи в Австро-Венгрии могут пострадать. С другой стороны (здесь ситуация аналогичная с чехословаками), многие югославяне были заняты работами в тылу и их не очень хотели отпускать на фронт. Из-за нехватки добровольцев, российские власти даже пытались использовать принуждение в вопросах вербовки (призванных по принуждению прозвали “силовольцами”).

В политическом отношении корпус рассматривался как воинское формирование Сербии - союзника России в рамках Антанты. Однако в самом подразделении по политическим вопросам кипели нешуточные страсти. И это неудивительно, ведь в подразделении состояли представители всех южнославянских народов, среди которых очень много трений по этноконфессиональным вопросам. Так когда осенью 1916 года в корпус влились уроженцы из Хорватии и Словении, это вызвало беспорядки на почве межнациональной розни, причем разногласия имелись и в офицерской среде. Правительство Сербии видело в этих тенденциях угрозу для идеи объединения южных славян в единое государство, которая активно тогда продвигалась и пыталось сгладить углы. Например, корпус вскоре был переименован в “Добровольческий корпус сербов, хорватов и словенцев”. Однако устранить в подразделении конфликты на национальной почве так и не удалось.

Уже после февраля 1917 года среди членов корпуса появляются сторонники революции, вскоре из подразделения начинается отток личного состава и к лету 1917 в нем остается только 20 тысяч человек. В августе 1917 года в качестве резервной часть отправляется на Румынский фронт, а позже выводится из России и отправляется на Салоникский фронт. Значительное количество офицеров и солдат корпуса примут участие в Гражданской войне в России, однако как вы видите таких существенных проблем как Чехословацкий корпус, Сербский не доставил.

Подведем некоторые итоги. Мы видим, что практика формирования подразделений из иностранцев была известна еще в дореволюционной России, и наибольшего развития она достигла в период Первой мировой войны. Однако мне интересна история XX века, поэтому про наиболее масштабное использование иностранцев в качестве военнослужащих в истории России — в период Великой Отечественной войны. Мы поговорим в отдельных сериях, где будет подробно рассказано о каждом подразделении. Этот выпуск можете считать подготовительным.

Ну что ж, у меня на этом всё. С вами был Бородатый Бард. Подписывайтесь на наши соцсети, поддерживайте нас рублём, если вам нравится то, что мы делаем, читайте интересные книжки. Всем пока!

Слушайте на других площадках: https://borodatyybard.mave.digital/ep-96

Человечество в эпоху меднокаменного века (энеолита). Часть 4. Общественные изменения у земледельческих племен

Содержание выпуска канала Занимательная астрономия:

Изменения в технике изготовления орудий труда земледельцев в Египте, Междуречье (в районе рек Тигра и Евфрата, на юге Средней Азии, в Китае, в Передней Азии, Иранском нагорье и других очагах земледельческих культур эпохи энеолита (меднокаменного века) (IV - III тыс. до н.э.) Появление мотыги, лопаты и плуга, позволившее улучшить качество обработки земли и посева урожая и создавать оросительные каналы в засушливых регионах. Развитие ремесленного производства (ткацкого, литейного, гончарного, ювелирного и т.д.). Приручение в качестве тягловых животных ослов, быков и волов, что позволило повысить производительность труда земледельцев. Изобретение гончарного круга, постепенно получившего повсеместное распространение у первых цивилизаций Древнего Востока. Появление лодок с парусами, позволившее плавать по рекам на более дальнее расстояние, чем раньше, и повозок на сплошных колесах с помощью которых племена и общины эпохи неолита могли лучше перевозить различные грузы и товары и обмениваться ими с другими племенами и общинами. Начало второго общественного разделения труда: отделения ремесла от сельского хозяйства.

Предметы производства и различные товары начали распространяться на более дальние расстояния. В долину Тигра и Евфрата попала медь из Ирана, обсидиан (вулканическое стекло) из районов Кавказа, в Египет медные изделия привозили с соседнего Синайского полуострова. Устанавливались связи между отдельными земледельческими племенами Ирака, юга Средней Азии, долины реки Хуанхэ в Китае. Торговый обмен был еще натуральным, без применения денег.

Превращение войны между отдельными племенами и общинами в средство обогащение, выделение в составе общин и племен родовой знати (старейшин) и военных вождей, которые захватывали себе большую добычу и приобретали высшую власть над соплеменниками. Переход к патриархальным отношениям в семье и общине, усиление роли мужчин (земледельцев, скотоводов и воинов), подчиненная роль женщин. Установление счета родства и передачи имущества по отцовской линии, обязательности моногамии (единобрачия) для женщин и возможности многоженства (полигамии) для мужчин.

Согласно первым письменным источникам такие общественные и семейные отношения установились в конце IV - начале III тыс. до н.э. в Египте и Междуречье, а в предгорьях Передней Азии, в Китае и Средней Азии - во II тыс. до н.э., т.е. уже в эпоху бронзового века.

В руках родовой аристократии (вождей, старейшин, жрецов) постепенно сосредотачивалась вся высшая власть в общинах и племенах. Знатные члены племени заседали в племенном совете, ведали культами богов, из их среды выходили вожди, старейшины и жрецы. Однако, несмотря на социальное и имущественное расслоение внутри общины и племени, наряду с советом родовой знати по-прежнему играло большую роль народное собрание всех взрослых воинов - членов общины или племени.

Согласно археологическим находкам и письменным источникам IV - III тыс. до н.э., некоторые общинные связи еще не были нарушены, несмотря на усиление социального и имущественного расслоение среди общинников. Например, из-за участившихся войн между различными общинами и племенами (как наступательных, так и оборонительных) необходимо было строить мощные каменные крепости - прообразы будущих древних городов. Их стены возводились из необработанных камней (или из кирпича-сырца), вырубка которых и доставки на место строительства укреплений требовала усилий многих членов племени или общины.

В это время на Древнем Востоке появляются первые эпические памятники народной поэзии, из которых можно узнать и о повседневной жизни земледельцев эпохи энеолита.

Ремесло в период энеолита стало также одной из областей художественного творчества (в частности, гончарное дело). В земледельческих районах получила распространение живописная расписная керамическая посуда, украшенная разноцветными орнаментами и стилизованными изображениями животных и божеств, покровительствовавших земледелию (по представлениями древнейших земледельцев): солнца, воды, колоса и т.д. На обширных пространствах от берегов Черного и Средиземного морей до Китая, через Среднюю Азию и Иран археологические культуры эпохи энеолита получили название культур крашеной керамики. Такие же черты обнаружены археологами, историками и этнографами в это время и в изделиях ткацкого ремесла и в искусстве росписи на посуде.

А лисички взяли спички, речку черную зажгли

- и ведь загорелась!

Американцы почему-то не любят Кливленд. Это у них такой индустриальный Мухосранск хуже Манчестера. Вот тут одному студенту потребовалось 2 года ненависти к этому городу и поражение бейсбольной команды из Кливленда, чтобы у него включился Стокгольмский синдром и он начал защищать город: https://www.theodysseyonline.com/why-dont-hate-cleveland-any...

А тут 10 причин, почему Кливленд - худшее место в США:

А меня заинтересовала река, протекающая через него - Кайахога. За пределами штата она хорошо известна как «река, которая загорелась» (точнее, загоралась 13 (тринадцать) раз).

На симпозиуме 1968 года в Кентском университете (этот университет в Огайо знаменит расстрелом студенческой демонстрации в 1972-м) был описан один из участков реки: "Поверхность покрыта коричневой маслянистой плёнкой, которая наблюдается и выше по течению, вплоть до сброса с Южного завода. Кроме того, часто можно наблюдать большое количество чёрной тяжёлой нефти, плавающей в виде пятен, иногда толщиной в несколько сантиметров. В этих пятнах обычно застревает мусор, образуя неприглядную плавучую массу. Часто наблюдается анаэробное разложение, так как содержание растворённого кислорода редко превышает долю один на миллион. Сброс охлаждающей воды повышает температуру на 10–15 °F [5,6–8,3 °C] (пояснение на всякий случай: эта вода охлаждает пром. установки, а не реку). Скорость течения незначительна, и на дне скапливается ил. Животный мир отсутствует. Только водоросли Oscillatoria (это цианобактерии, то есть тина) растут вдоль пирсов над линией воды (это до чего же надо довести реки, чтобы в самой воде даже цианобактерии не выживали?). По мере того как река течёт вниз по течению, её цвет меняется с серо-коричневого на ржаво-коричневый. Прозрачность воды на этом участке составляет менее 0,5 фута [15 см]".

Первый пожар на реке произошел в 1868 году. Крупнейший - в 1952 году - нанес ущерб более чем в 1 миллион долларов лодкам, мосту и офисному зданию на берегу реки.

Ситуация начала меняться в конце 1960-х годов, когда новый мэр Карл Стоукс и его директор по коммунальным услугам убедили избирателей одобрить выпуск облигаций на сумму 100 млн для восстановления рек Кливленда. Мэр воспользовался случаем, когда 22 июня 1969 года из-за искры, вылетевшей от проезжавшего мимо поезда и попавшей в нефтяное пятно, на реке начался пожар, но, несмотря на усилия мэра Стоукса, этому инциденту изначально уделялось очень мало внимания, и он не считался важной новостью в СМИ Кливленда. В тех немногих статьях, которые изначально были посвящены этому инциденту (подумаешь, река горит), акцент делался не на самом пожаре, а на ущербе, нанесённом железнодорожному мосту.

Однако вскоре этот инцидент привлёк внимание журнала Time, который использовал эффектную фотографию ещё более масштабного пожара 1952 года в статье о загрязнении рек Америки. В статье Кайахога была названа рекой, которая «скорее сочится, чем течёт», и в которой человек «не тонет, а разлагается» и перечислялись другие сильно загрязнённые реки по всей стране. Статья была опубликована в новом разделе Time «Окружающая среда» и привлекла широкое внимание читателей потому, что в том же выпуске рассказывалось о высадке на Луну на прошлой неделе, а на обложке был изображён сенатор Тед Кеннеди в связи с инцидентом в Чаппаквиддике, в котором утонула пассажирка автомобиля Кеннеди, Мэри Джо Копечне. А тут ещё хиппи масла в огонь подлили..

В результате в 1970 году было создано Агентство США по охране окружающей среды, ген. прокурор США подал иск против одной из компаний (Jones and Laughlin Steel) за сброс больших объемов цианида в Кайахогу (правда, это был иск в рамках административного производства), а в 1972 году были приняты федеральный закон США «О контроле за недопущением загрязнения воды» (если что - в том же году, когда принят Водный кодекс РСФСР).

25 августа 2020 года на реке снова возник пожар. Энн Джефферсон по этому поводу: "Между этим небольшим пожаром и пожарами, произошедшими более 50 лет назад, есть несколько существенных различий... Более 50 лет назад было много точечных и неточечных источников загрязнения, из-за которых река сама по себе была пожароопасной (в Кливленде, недалеко от устья), и для возгорания было достаточно малейшей искры. Река Кайахога горела не раз (13 раз до сегодняшнего дня), как и реки в других промышленных городах США... С тех пор благодаря усилиям как местных жителей, так и властей на национальном уровне качество воды значительно улучшилось. У реки Кайахога всё ещё есть некоторые проблемы, но воспламеняемость в их число не входит".

Тень над Эритрейским морем: История "Марса-6" и поиски утраченного зонда

Амбициозный замысел программы "Марс-73"

Советская программа исследования Марса в 1973 году стала беспрецедентной по масштабу,

к Красной планете одновременно отправились четыре станции серии М-73 ("Марс-4"–"Марс-7").

В отличие от орбитальных "Марс-4" и "Марс-5", аппараты "Марс-6" и "Марс-7" (модификация М-73П) несли спускаемые зонды для посадки на поверхность.

"Марс-6" стартовал 5 августа 1973 года с Байконура на ракете-носителе "Протон-К", имея массу 3260 кг (из них 1000 кг — спускаемый аппарат).

Его ключевая задача — доставить автоматическую марсианскую станцию в южное полушарие Марса, в область Эритрейского моря (координаты: 23.9° ю.ш., 19.4° з.д.), и провести первые прямые измерения атмосферы и грунта.

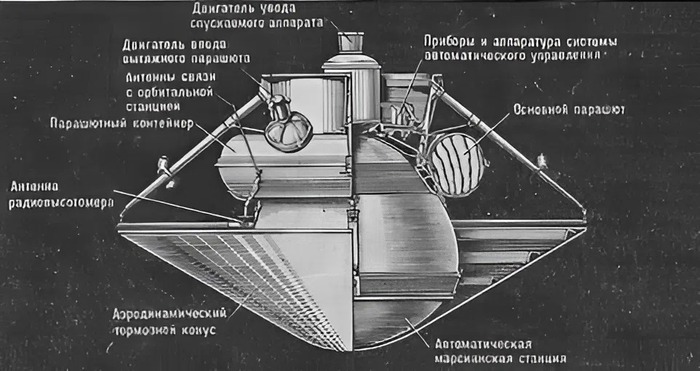

Спускаемый аппарат АМС «Марс-6». Ежегодник БСЭ 1975 г.

Технологический прорыв

Конструкция "Марса-6" включала революционные для своего времени решения:

Усовершенствованная двигательная установка с двигателем 11Д425А, обеспечивающим

два режима тяги (1105 кгс и 1926 кгс).Система терморегулирования, протестированная в вакуумных камерах с имитацией солнечного излучения — первый случай столь комплексных испытаний в советской космонавтике.

Спускаемый аппарат сферической формы, оснащённый масс-спектрометром для анализа атмосферы, датчиками давления, температуры, ветра, а также камерами для панорамной съёмки.

Несмотря на инновации, миссия столкнулась с чередой сбоев, отказ телеметрии 3 сентября 1973 года и выход из строя бортового магнитофона, вынудили управлять аппаратом "вслепую".

Роковые минуты спуска 12 марта 1974 года

12 марта 1974 года спускаемый аппарат "Марса-6" вошёл в атмосферу Марса на скорости 5.6 км/с. Этапы спуска выглядели так:

Аэродинамическое торможение: 2.5 минуты, снижение скорости до 600 м/с.

Раскрытие парашюта на высоте ~20 км — началась передача данных о составе атмосферы.

Потеря связи за 0.3 секунды до расчётного касания грунта — в момент включения двигателей мягкой посадки.

Телеметрия успела зафиксировать аномально высокое содержание аргона (25–45%)

в атмосфере планеты, эти данные, позже подтвердила миссия NASA "Curiosity"

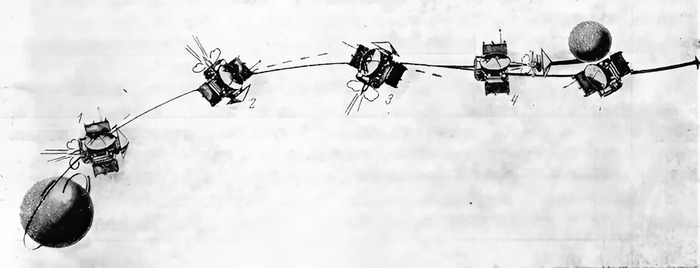

Схема перелета станции «Марс-6»: 1 — первая коррекция, 2 — вторая коррекция, 3 — третья коррекция, 4 — отделение спускаемого аппарата и вывод его на траекторию спуска. Вестник АН СССР 1974 г.

Схема перелета станции «Марс-6»: 1 — первая коррекция, 2 — вторая коррекция, 3 — третья коррекция, 4 — отделение спускаемого аппарата и вывод его на траекторию спуска. Вестник АН СССР 1974 г.

Версии катастрофы и историческое значение

Причины аварии до сих пор остаются предметом дискуссий, наиболее популярные из них:

Отказ радиосистемы при переключении на ретрансляцию через "Марс-5" (уже вышедший

из строя).Жёсткая посадка из-за ошибки в оценке высоты (аналогично крушению европейского "Скиапарелли" в 2016 году).

Воздействие пылевой бури, вызвавшей колебания аппарата.

Несмотря на потерю зонда, "Марс-6" передал уникальные данные: первые прямые замеры атмосферного давления (4.5–7 мбар) и температуры (−43°C на высоте 20 км), а также выполнил совместный с французскими учёными эксперимент по изучению солнечного радиоизлучения.

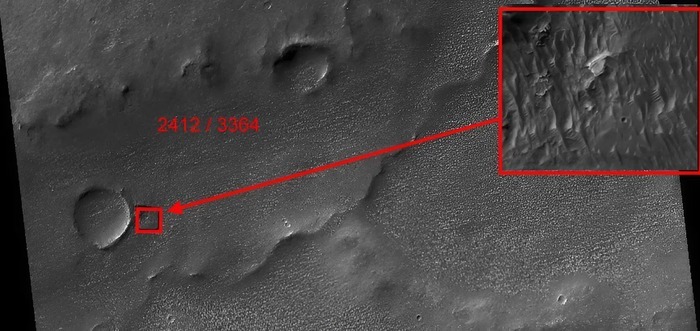

Современное открытие энтузиастов

В 2014–2018 годах группа российских исследователей во главе с Виталием Егоровым и Антоном Громовым предприняла поиски места падения, используя снимки спутника NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

Для поисков "Марса-6" группа провела визуальный анализ тысяч снимков зоны посадки

и виртуальный краш-тест, моделирование которого показало, что удар должен был создать кратер 4–5 м в диаметре, а аппарат мог отскочить на 46–99 метров.

В 2018 году в низменности Эритрейского моря был обнаружен кратер диаметром 4 метра

с объектами, напоминающими обломки.

Расчёты подтвердили соответствие параметрам удара "Марса-6".

Наследие "Марса-6"

Хотя "Марс-6" не выполнил главную цель — работу на поверхности, его вклад в науку внушителен.

Переданные 150 секунд данных о атмосфере стали основой для моделей климата Марса,

а технологические решения, такие как система терморегулирования и парашютно-реактивная посадка, легли в основу будущих марсианских миссий.

История его поисков — пример того, как гражданская наука дополняет официальные исследования.

Сегодня, спустя 52 года после старта, "Марс-6" остаётся символом дерзости космической эпохи, чьи секреты ещё ждут окончательного раскрытия.

В завершение статьи приведу цитату Антона Громова российского исследователя космоса и популяризатора космонавтики:

"Межпланетные аппараты для человечества как органы чувств, которые мы посылаем в другие миры.