Рейтинг жестокости империй

Попросил DeepSeek составить рейтинг жестокости империй, в рейтинге учитывалось время существования, по этому оценивалось количество жертв империи на единицу времени. Забавно и показательно в целом.

Вот антирейтинг по интенсивности и жестокости (в порядке убывания):

1. 🇧🇪 Бельгийское Конго (частное владение Леопольда II) (1885-1908): Абсолютный лидер по жестокости и концентрации зверств. За ~23 года система террора, отрубания рук, массовых казней и истощения привела к гибели, по разным оценкам, от 5 до 15 млн человек. Это беспрецедентный уровень насилия на душу населения и в единицу времени.

2. 🇩🇪 Германская империя (колониальный период в Намибии) (1904-1908): Совершила первый геноцид XX века против народов гереро и нама. За 4 года было уничтожено ~80% народа гереро и ~50% народа нама (десятки тысяч человек). Целенаправленное уничтожение в концлагерях и пустыне.

3. 🇹🇷 Османская империя (период геноцида армян, ассирийцев, понтийских греков) (1915-1923): Пик целенаправленного, системного этнического насилия пришелся на короткий период Первой мировой войны и её окончания. Жертвы: ~1.5 - 2 млн+. Высочайшая интенсивность и крайняя жестокость.

4. 🇪🇸 Испанская империя (период завоевания Америки, XVI век): За несколько десятилетий конкисты произошла демографическая катастрофа: население Америки сократилось на десятки миллионов (в основном от завезенных болезней, но также от жесточайшей эксплуатации и прямого истребления). Шок от столкновения был беспрецедентным.

5. 🇬🇧 Британская империя (в конкретных локациях):

· Тасмания: Полное уничтожение коренного населения за несколько десятилетий.

· Ирландия: Великий голод (1845-1849) с высокой интенсивностью смертности.

· Концлагеря для буров (1899-1902): Высокая смертность в короткий период.

6. 🇫🇷 Французская колониальная империя (период подавления восстаний, например, в Алжире): Высокая концентрация жестокости в периоды войн.

7. 🇷🇺 Российская империя: Несмотря на обширную территорию и длительную историю, не имела периодов такого же концентрированного, тотального геноцидального насилия на ограниченной территории, как лидеры этого рейтинга. Жестокость была более "распределенной" во времени и пространстве (Кавказская война, подавление восстаний в Польше).

Итог: При оценке "жестокости в единицу времени" и целенаправленности уничтожения небольших народов Бельгийское Конго, Германская Юго-Западная Африка и Османская империя в период геноцида выходят на первое место, значительно опережая более крупные и старые империи.

Российская империя на фоне остальных просто няшка.

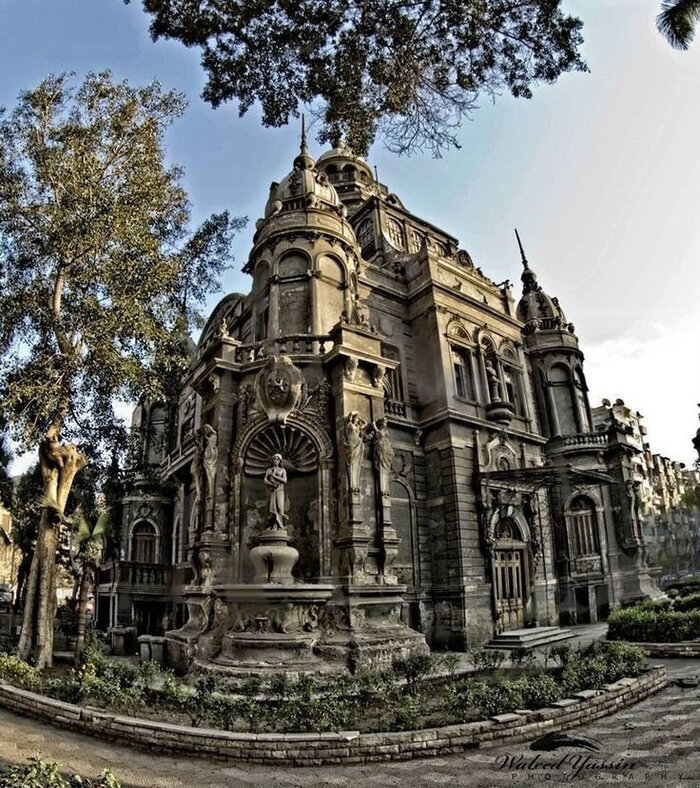

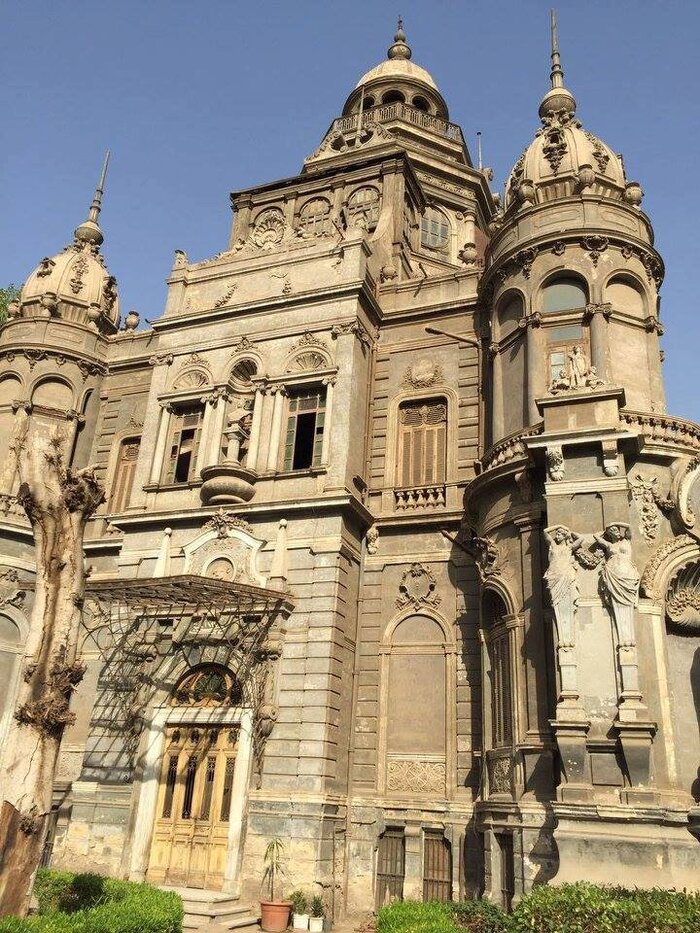

Дворец Скакини, Каир

В продолжение темы, поднятой мной в материале о дворце Маньяль в Каире, сегодня покажу еще один каирский дворец. В настоящее время там идет какая-то медленная реставрация, и есть шансы, что в обозримом будущем его смогут посещать любознательные туристы.

Хозяином дворца был строительный магнат Хабиб Скакини, участвовавший в строительстве таких объектов, как Суэцкий канал и каирский оперный театр, о печальной судьбине которого я вам расскажу чуть позднее. На выделенном хедивом Исмаилом (тогдашним правителем Египта, мечтавшем и практически реально построившим в Каире "Париж на Ниле") участке были болота и сначала новый владелец этого участка был вынужден заниматься их осушением. Да-да: на противоположном берегу Нила неподалеку пустыня с торчащими в ней пирамидами, а тут, рядом - болота. Всё так и было.

Во время путешествий по Италии Хабиб-паша увидел интересное здание, которое ему настолько понравилось, что он нанял его создателей и заказал им точную копию их предыдущего творения. Что примечательно - первый дворец, тот самый, что понравился египетскому олигарху, не сохранился. И даже не ясно, где именно он находился. Уничтожен...

Дворец находится на площади Ибн Халдуна и от него в разные стороны расходятся восемь улиц. Строительство было завершено в 1897 году.

Старая картинка, вид на дворец с одной из улиц:

Стиль этого сооружения - эклектика.

Эклектика — художественное направление в архитектуре, ориентированное на использование в одном сооружении различных форм искусства прошлого в любых сочетаниях; обычно проявляется в периоды смены больших художественных систем.

Владелец дворца умер в 1923 году, а сам дворец был передан наследниками в собственность египетского министерства здравоохранения (почему именно им - не знаю). С тех пор здание приходило во всё более плачевное состояние, а в 1992 году ему "досталось" еще и от довольно сильного землетрясения, "потрепавшего" Каир. На фотографиях хорошо видны заложенные бетонными блоками окна. Изначально, конечно, так не было и здание было воздушным и легким. В последние годы, наконец, здание уже начали реставрировать. По завершении реставрации там планируется открыть музей медицины.

Из Википедии:

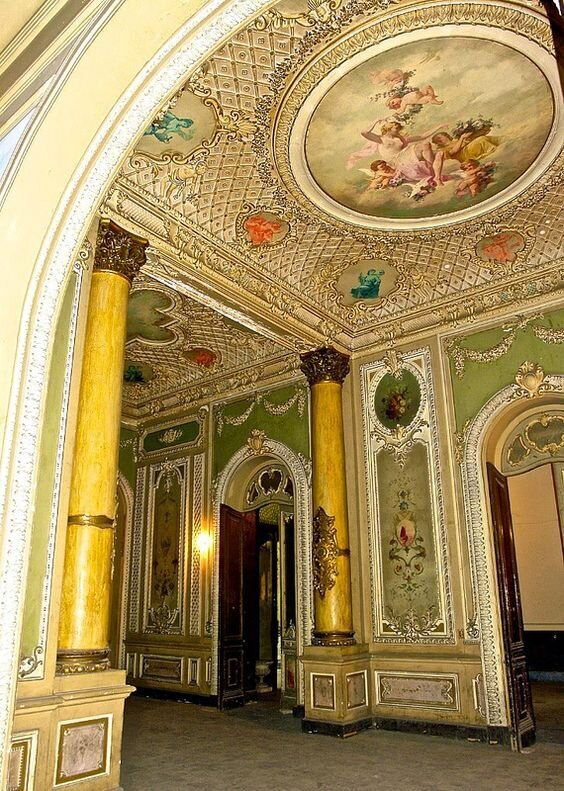

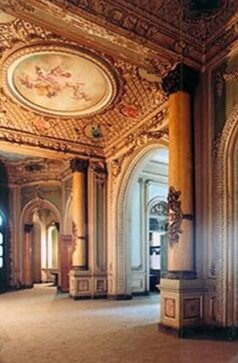

В интерьере дворца перемешаны элементы различных европейских стилей, включая рококо и ренессанс. Дворец с вычурными башенками, куполами и шпилями возвышается на вершине холма на фоне Эз-Захира (соседнего района Каира). Стены расписаны под старину. Всего в здании 50 комнат и залов с более чем 400 окнами и дверями. При украшении дворца использовано более чем 300 бюстов и статуй. Над главным входом тиснение с инициалами Габриэля Хабиба Сакакини Паши, а с северной стороны над въездом для карет — надпись: «Хабиб Сакакини, 1897» .

Я сама там не снимала, фотки натащены из сети, поэтому размер разный, извиняйте.

Внутри все комнаты, как водится в приличных домах, разные. Неизменны только три вещи: шик, блеск и красота. Фото. видимо, уже после реставрации внутренних помещений.

Потолки интересные, в Ливане тоже такие виллы есть, с росписями.

Это вход и, как я понимаю, до реставрации. Немного обшарпанный. Или много?

Такое вот чудо. И это не единственный дворец египетской доревоюционной знати, которые находятся в египетской столице.

Бюст с изображением самого хозяина. Он родился в Дамаске в 1841 году. Когда Хабибу было 16 лет, семья переехала в Египет. Изначально, вроде бы, занимался продажей оружия и сабель. "Скакини" это прозвище, а не фамилия. Какая была настоящая фамилия, не знаю.

Вот, это тоже он:

Интересный факт: во время строительства Суэцкого канала возникла неожиданная проблема: расплодившиеся мыши сжирали еду, предназначенную для рабочих и портили оборудование. Бизнесмен Скакини предложил простой выход. В итоге, к месту строительства на спинах верблюдов в мешках было доставлено... множество голодных котов. За несколько дней коты сожрали всех мышей, а Скакини получил повышение: его назначили главным осушителем болотистых местностей в Египте. Позднее, он осушил и землю, где возвел дворец для себя.

Говорят, что после переезда семьи в Египет, Хабиб за очень низкое вознаграждение работал на строительстве канала. И уже в 39 лет Хабиб Сакакини получил османский титул «бей», который был утвержден в Константинополе султаном Абдул Хамидом. Два десятилетия спустя, 12 марта 1901 года, римский Папа Лев XIII наградил Сакакини папским титулом «граф» в знак признания его заслуг перед обществом (он много помогал коптской общине). Скакини, кстати, был христианином.

В общем, такое вот здание. Будете в Каире - гляньте.

Тем более, что второго (то есть, первого) такого уже нет.

Интересный дом, интересный хозяин с интересной судьбой.

11 августа. Сражение у мыса Калиакрии. Про то, как русские разгромили турецкий флот и отстояли в войне Крым

Сражение при Калиакрии стало яркой кульминацией Русско-турецкой войны 1787-1791 годов. Эта война вспыхнула из-за о неприятия Османской империей присоединения Крыма к России в 1783 году и активного продвижения России в Северном Причерноморье. Султан Селим III жаждал реванша, стремясь вернуть Крым и отбросить русских от Черного моря. Для России же ключевой задачей было окончательно закрепить свое господство на Черном море, обеспечить безопасность новых портов (в первую очередь Севастополя) и черноморской торговли. К 1791 году война шла уже четыре года. Русская армия под командованием А. В. Суворова одержала блистательные победы при Кинбурне, Фокшанах, Рымнике и взяла штурмом считавшуюся неприступной крепость Измаил. На море главной силой России был Черноморский флот, возглавляемый талантливым и новаторским адмиралом Федором Федоровичем Ушаковым. Он уже успел нанести туркам ряд поражений (у Фидониси, Керченского пролива, Тендры), демонстрируя новую, активную и маневренную тактику, ломавшую традиционные каноны линейного боя. Однако Османская империя, несмотря на потери, не была сломлена окончательно. Султан, опираясь на поддержку западных стран (особенно Англии и Пруссии), стремившихся ослабить Россию, продолжал войну. Весной 1791 года турецкое командование решило нанести решительный удар на море. К берегам Болгарии была направлена огромная эскадра под командованием капудан-паши Гуссейна, усиленная алжирским флотом прославленного и крайне агрессивного адмирала Сеит-Али (Сайт-Али). Их целью было высадить десант в тылу русской Дунайской армии, чтобы сорвать ее наступление, а также нанести поражение Черноморскому флоту, восстановив турецкое господство на море. Турецкий флот, собрался у мыса Калиакрия на болгарском побережье. Адмирал Ушаков, базировавшийся в Севастополе, получив разведданные о концентрации противника и понимая угрозу, 8 августа вышел в море со своей эскадрой, , стремясь упредить действия турок.

Соотношение сил

Турецкий флот насчитывал 18 линейных кораблей, 17 фрегатов и множество мелких судов (всего до 45-50 вымпелов).

Русская эскадра, под командованием адмирала Федора Ушакова, состояла из 15 линейных кораблей, 2 фрегатов и 19 вспомогательных судов (всего 36 вымпелов).

Турецкий флот на первый взгляд имел заметное преимущество - 18 линейных кораблей против 15 русских. Более того, турецкие корабли, особенно алжирские под командованием Сеит-Али, считались быстроходнее и часто несли более мощную артиллерию (многие пушки были крупнокалиберными). Алжирские моряки славились отчаянной храбростью и мастерством абордажного боя. Русская эскадра уступала в числе линейных кораблей и в калибрах части орудий. Однако у нее были решающие преимущества: высочайшая выучка экипажей, закаленных в предыдущих сражениях, превосходная дисциплина, отличная артиллерийская подготовка (скорость и меткость стрельбы) и, самое главное, гениальный, смелый и инициативный командующий. Тактика Ушакова, основанная на быстром сближении, нарушении линии противника, сосредоточении огня на флагманах и решительном штурмовом порыве, уже доказала свою эффективность. Кроме того, русские корабли были более мореходны и маневренны в строю.

Ход битвы

Рано утром 11 августа 1791 года русская эскадра подошла к мысу Калиакрия. Турецкий флот стоял на якоре под прикрытием береговых батарей, расположенных на самом мысу, в полумесяц, ожидая возможной атаки с моря. Погода была ветреная, море неспокойное. Увидев русских, турки стали спешно рубить канаты и строить линию баталии параллельно берегу, рассчитывая использовать выгодное положение и ветер. Ушаков, оценив обстановку, совершил невероятно смелый и дерзкий маневр, ставший ключом к победе. Вместо того чтобы медленно выстраиваться в классическую линию напротив турок (что дало бы им время полностью подготовиться и использовать численный перевес), он повел свою эскадру между турецким флотом и берегом, под огнем береговых батарей. Как только русская эскадра, ведомая флагманским кораблем Ушакова «Рождество Христово», миновала мыс и береговые батареи (которые нанесли минимальный ущерб), она немедленно, без перестроения, врезалась в центр турецкого строя, разделив его на две части. Основной удар пришелся на флагманский корабль капудан-паши Гуссейна и корабли алжирской эскадры Сеит-Али. Завязалась ожесточенная артиллерийская дуэль на предельно коротких дистанциях. Русские артиллеристы наносили страшные разрушения кораблям и нанесли огромные потери в живой силе, особенно на переполненных палубах алжирских кораблей, готовившихся к абордажу. Ушаков лично вел бой в самой гуще сражения, его флагман дрался одновременно с несколькими вражескими кораблями. Особенно яростным был бой с кораблем Сеит-Али, который пытался взять русский флагман в два огня. Однако огонь русских пушек нанес алжирскому адмиральскому кораблю тяжелейшие повреждения, вынудив его выйти из боя. Корабль Гуссейна также был сильно побит. Потеря управления флагманами и сокрушительный огонь русских вызвали панику среди турецких моряков. Их строй окончательно распался. Корабли, охваченные ужасом, стали беспорядочно отступать, уворачиваясь от русских залпов и мешая друг другу. Бой превратился в преследование. Русские корабли гнали бегущего противника до самой темноты. Только наступление ночи и начавшийся шторм спасли остатки турецкого флота от полного уничтожения или пленения.

Потери

Потери турецкого флота были катастрофическими. Хотя ни один турецкий линейный корабль не был потоплен в ходе самого сражения, практически все они получили тяжелейшие повреждения. Несколько кораблей затонули во время шторма уже после боя по пути к Босфору из-за полученных пробоин. Многие фрегаты и мелкие суда были уничтожены или захвачены. Наиболее страшными были потери в личном составе. Историки оценивают турецкие потери в несколько тысяч человек убитыми и утонувшими. Русские потери были несопоставимо меньше: около 40 человек убитыми и ранеными. Ни один русский корабль не был потоплен или захвачен. Повреждения кораблей Ушакова, хотя и были, оказались не критичными и были быстро исправлены.

Последствия

Весть о сокрушительном разгроме при Калиакрии достигла Стамбула через несколько дней и для турков это стало шоком. Поражение было настолько полным и деморализующим, что отняло у Османской империи последнюю волю к продолжению войны. Турецкий флот был морально и физически сломлен. Одновременно с этим русская армия под командованием Н. В. Репнина нанесла поражение турецким войскам у Мачина на Дунае. Султан Селим III, понимая, что дальнейшее сопротивление приведет лишь к новым катастрофам, были вынуждены срочно запросить мира. Уже всего через двадцать дней после сражения при Калиакрии, в городе Галаце (а затем в Яссах) было заключено перемирие. А 9 января 1792 года был подписан Ясский мирный договор. Его условия были триумфальными для России: Османская империя окончательно признавала присоединение Крыма и Кубани к России; границей между двумя империями стала река Днестр; к России отходили огромные территории между Южным Бугом и Днестром (включая Очаков), где вскоре началось строительство Одессы; подтверждались все предыдущие русско-турецкие договоры; Турция отказывалась от претензий на Грузию. Сражение при Калиакрии стало тем самым последним доводом, который заставил Османскую империю капитулировать на русских условиях, закрепив господство России на Черном море.

Сражение при Калиакрии вошло в историю военно-морского искусства как образец блестящей тактики, смелости и решительности адмирала Ушакова. Оно стало вершиной его новаторских принципов: концентрация сил на решающем направлении, атака без перестроения из походного порядка, прорыв линии противника, сближение на минимальную дистанцию для эффективного картечного огня, сосредоточение огня на флагманских кораблях врага, неуклонное преследование до полного уничтожения. Эта победа окончательно утвердила славу Ф. Ф. Ушакова как одного из величайших флотоводцев в истории России, не проигравшего ни одного сражения. Его методы оказали огромное влияние на развитие русского военно-морского искусства, став фундаментом для тактики адмиралов следующего поколения, включая героя Синопа и Севастополя П. С. Нахимова.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных обзоров и событий. Ваша поддержка очень важна!

Сабля с позолоченной бронзовой рукоятью, изготовлена была для эрцгерцога Фердинанда II Австрийского

Фердинанд II Австрийский, также известный как Фердинанд II Тирольский, был эрцгерцогом Австрийским, правившим Передней Австрией и Тиролем с 1564 года до своей смерти в 1595 году. Он был вторым сыном императора Фердинанда I и Анны Ягеллонки. В 1556 году возглавлял кампанию против турок в Австрии.

Эта сабля по своей типологии очень напоминает турецкие и венгерские кылычи (киличи, клычи) - характерное оружие с ярко выраженной елманью (расширением клинка к острию). Изгиб клинка начинается с конца второй трети, верхняя треть клинка — прямая. Масса сабли колеблется, в среднем, от одного до полутора килограммов. Это рубяще-колющая сабля, которая использовалась как пешими воинами так и всадниками. Массивная елмань позволяла использовать его против воинов в доспехах.

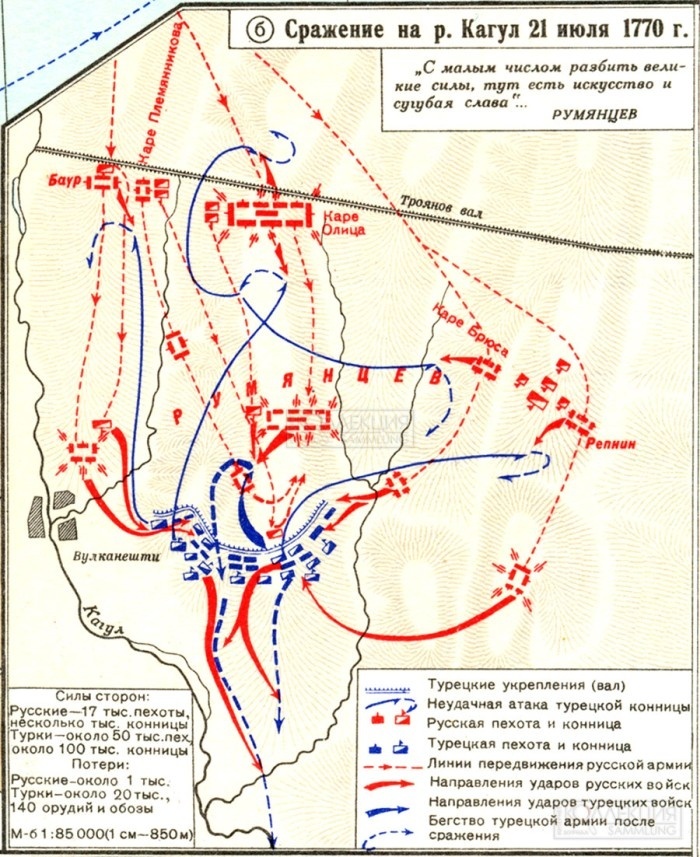

1 Августа. Битва при Кагуле. Про триумф Петра Румянцева и про катастрофическое поражение Османской империи

К лету 1770 года русско-турецкая война (1768-1774) развивалась для России успешно. После разгрома турецкого флота в Чесменской бухте и блестящих побед Румянцева при Рябой Могиле и Ларге, его главная армия, первоначально насчитывавшая около 38 тысяч человек, вышла к реке Прут, стремясь перенести войну за Дунай, вглубь османских владений. Однако путь ему преградила огромная турецко-татарская армия Великого визиря Ивандзаде Халил-паши, собравшего силы, многократно превосходящие русские: около 150 тысяч человек (50 тысяч отборной пехоты - янычар и сипахов, и до 100 тысяч конницы крымских татар и иррегуляров), усиленные 130-180 орудиями. Эта армия заняла сильно укрепленный лагерь на левом берегу реки Кагул, преградив Румянцеву путь на юг. Русская армия, изнуренная тяжелыми переходами по безводной степи в летнюю жару, страдавшая от болезней и нехватки продовольствия, сократилась примерно до 17 тысяч человек при 118 орудиях. Перед Румянцевым стоял тяжёлый выбор: отступить с позором или совершить отчаянную атаку на превосходящего по силам противника в его укрепленной позиции. Он выбрал наступление, понимая, что пассивность приведет к истощению армии и возможному окружению.

Перед битвой

Соотношение сил было неравным. Под командованием Румянцева находилось около 17 000 закаленных в боях солдат. Его армия была построена в новаторском боевом порядке - пять дивизионных каре (квадратов) в две линии: четыре в первой (генералы Племянников, Брюс, Олиц, Репнин) и одно во второй (генерал Боур), с кавалерией, прикрывавшей фланги и промежутки. Войска были дисциплинированы и обучены новой тактике Румянцева: ускоренному движению в атаку, использованию рассыпного строя егерей и тесному взаимодействию родов войск.

Им противостояла османская армия Великого визиря численностью около 150 000 человек, занявшая сильную позицию: их лагерь был защищен четырьмя линиями окопов и редутов на высотах у реки Кагул. Основная масса отборной пехоты (янычары) находилась в центре укрепленного лагеря, а огромная татарская конница (около 80000) располагалась на флангах, готовая обрушиться на русских с тыла.

Ход битвы

Ход битвы начался с ночного маневра Румянцева. Стремясь избежать удара по растянутой на марше армии, он начал движение к турецкому лагерю глубокой ночью на 1 августа (21 июля). К рассвету русские войска успели построиться в свои каре всего в 5-6 верстах от турецких позиций. Османы, заметив русских, первыми бросили в атаку свою многочисленную конницу. Тысячи всадников обрушились на русские каре с фронта и флангов, стремясь окружить. Однако дивизионные каре Румянцева, выдержали этот натиск. Методичный, уничтожающий огонь пехоты и пушек уничтожал плотные массы всадников, нанося им огромные потери, но не давая прорвать строй.

Видя, что конница завязла и несет большие потери, визирь попытался спасти ситуацию, приказав части конницы отойти, чтобы дать место для атаки янычар. Румянцев блестяще использовал этот момент. Он приказал кавалерии своего правого фланга под командованием генерала Баура (включавшей Астраханский карабинерный полк молодого бригадира А. В. Суворова) имитировать отступление. Турецкая конница, приняв маневр за начало отхода русских, устремилась в преследование. В этот критический момент Румянцев дал приказ резервной гренадерской бригаде генерала П. Г. Племянникова в центре первой линии развернуться и встретить конницу залпами и штыками. Одновременно кавалерия Баура резко развернулась и контратаковала. Оказавшись под перекрестным огнем пехоты и под ударом русской конницы во фланг, турецкая конница была полностью разгромлена и обратилась в паническое бегство, увлекая за собой часть своей же пехоты. Этот эпизод стал переломным моментом битвы.

Не дав врагу опомниться, Румянцев немедленно повел всю армию на штурм главных укреплений визиря. Янычары, лишившиеся поддержки конницы, отчаянно защищались, контратакуя из-за валов. Начался ожесточенный штыковой бой. Особенно упорное сопротивление янычары оказали на направлении главного удара русских – в центре и на левом фланге, где наступало каре генерала Племянникова. Несколько атак были отбиты с большими потерями. Румянцев лично вводил в бой резервы. Решающую роль сыграли опыт пехоты, умелые действия артиллерии, расчищавшей и фланговый удар каре генерала Брюса. После нескольких часов кровопролитного боя турецкие укрепления были взяты штурмом. Янычары дрогнули и побежали, увлекая за собой остатки армии. Великий визирь бежал одним из первых.

Последствия

Потери сторон были несопоставимы. Русская армия потеряла убитыми около 1000 человек и несколько сотен ранеными - невероятно малая цифра для сражения такого масштаба. Потери османской армии были катастрофическими - окло 20 000 убитыми. При преследовании русскими войсками (особенно отрядом генерала Баура) погибло еще множество турок и татар. Были захвачены все 140 орудий турецкого лагеря, обоз, знамена и бунчуки визиря, более 2000 человек взято в плен.

Значение сражения при Кагуле трудно переоценить. Оно стало триумфом полководческого гения Румянцева, продемонстрировавшим полное превосходство новой русской тактики (маневренные дивизионные каре, взаимодействие родов войск, упор на штык и артиллерию) над численным превосходством и устаревшей тактикой османов. Кагул стал стратегическим переломом в войне, открыв Румянцеву путь за Дунай. В последующие недели русские войска заняли ключевые крепости на Нижнем Дунае - Измаил, Килию, Аккерман (Белгород-Днестровский) и Браилов, предопределив успешный исход всей кампании. Победа, особенно на фоне Чесмы, произвела ошеломляющее впечатление в Европе, безоговорочно утвердив военный престиж России и подорвав авторитет Османской империи. Поражение при Кагуле, наряду с потерей флота, поставило турков на грань катастрофы, вынудив их к переговорам. В 1774 году был подписан Кючук-Кайнарджийский мирный договора. Этот мир закрепил за Россией выход к Черному морю (крепости Керчь, Еникале, Кинбурн), свободу мореплавания по Черному морю и проливам и независимость Крымского ханства, который впоследствии оказался под протекторатом России. Кагульская победа была ключом ко всем этим завоеваниям. Румянцев был удостоен высшей награды - ордена Святого Георгия 1-й степени и почетного титула «Задунайский».

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

Ответ на пост «Битва при Вене 1683 года: причины поражения Османской империи»1

11 сентября 1683 года состоялось одно из величайших сражений европейской истории — Битва под Веной, положившая конец многовековому османскому натиску на Центральную Европу. С одной стороны выступила армия Османского султаната численностью около 200 000 человек, с другой — объединённые силы Священной Римской империи, Польского королевства и их союзников, в числе примерно 90 000 воинов.

Именно эта битва стала переломным моментом, после которого Османская империя потеряла наступательную инициативу, а Австрия на десятилетия стала крупнейшей континентальной державой Центральной Европы. Победа христианских армий стала не просто военным триумфом, а цивилизационной вехой: это был момент, когда Европа — как христианская и культурная общность — доказала, что может отбить натиск Востока.

Но теперь — самое важное и самое замалчиваемое.

Армяне в Битве при Вене

По историческим источникам, в том сражении, имевшем решающее значение для будущего Европы и всей христианской цивилизации, участвовало не менее 5000 армянских воинов. Если принять за основу общую численность христианской армии в 90 000 человек, это означает, что каждый 18-й солдат был армянином.

Свидетельства об этом приводятся в труде Садока Баронча (Sadok Barącz, «Rys dziejów ormiańskich», Tarnopol, 1869), где на стр. 68 говорится:

«Пять тысяч армян, вооружённых алебардами, присоединились к сражению; по всей видимости, это был последний случай, когда они выступили столь многочисленно».

Баронч ссылается на «Zbieracz literacki», Kraków, 1838, том IV, стр. 94 — литературный сборник, в котором приводится письмо анонимного автора из Вены, адресованное корреспонденту в Силезии и датированное 27 августа 1683 года, то есть за две недели до самой битвы.

Цитата из письма:

«Также были 5000 армян, которые держались отдельно. Они носили длинные красные шапки и нарукавники, а также длинные штаны, как у волхвов. В руках у них были мушкеты и топоры. У них также имелись флаги с изображением креста и собственного герба…»

Эти армяне входили в состав армии Польского королевства. По некоторым данным, один из полков насчитывал не менее 100 человек и действовал как отдельная пехотная единица. С учётом формы, вооружения и символики, очевидно, что речь идёт не о наёмниках, а об организованном национальном формировании с собственной символикой и идентичностью.

Забвение и безразличие

На фоне повседневной суеты, поверхностных трендов и обилия пустой информации — об этом не знает практически никто. Даже среди армянской молодёжи почти отсутствует представление о том, что в судьбоносной битве за Вену армяне сражались на стороне христианской Европы, плечом к плечу с поляками, австрийцами, немцами и другими народами, защищая не только Австрию, но и всю цивилизацию, к которой исторически принадлежал армянский народ.

Не в манифестах, не в слоганах, а на поле боя — с оружием в руках.

Эта страница истории — не просто эпизод, это доказательство того, что армяне были частью Европы задолго до любых геополитических интеграций, комиссий и деклараций. Они вписали себя в судьбу Европы не прошением — а кровью, мужеством и мечом.