Лига историков

Парочка драгоценных сосудов прошлого

Императорский гравированный изумрудный сосуд. Около 1641 года. Историки полагают, что огромный изумруд был приобретён императором Рудольфом II (король Германии), но именно Фердинанд III (король Чехии) поручил Дионисио Мизерони (богемский ювелир) вырезать из него кувшин.

Относится к регалиям и клейнодам (знакам власти) Австрии и хранится в Императорской сокровищнице (филиале Музея истории искусств) в Вене.

Деблинская чаша, изготовлена из стекла, эмали и золота. Около XV века.

Чешская надпись, выгравированная на подставке, свидетельствует о том, что чаша использовалась для тостов в честь гостей в Деблине, Моравия (Чехия).

Латинские буквы для туземных языков

или Мировой алфавит для мирового господства

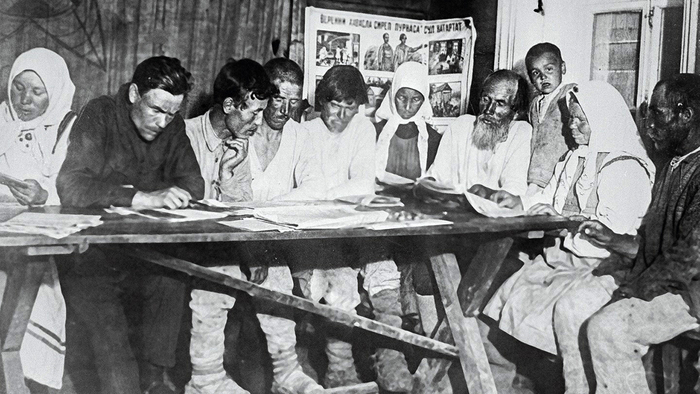

В Советской России буквари для детей и взрослых, написанные на «туземных языках», начали появляться ещё в Гражданскую войну. Декрет Совнаркома о «ликвидации безграмотности», выпущенный в декабре 1919 года, ставил целью «предоставление всему населению Республики возможности сознательного участия в политической жизни страны». В декрете говорилось, что «всё население Республики в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющее читать и писать, ОБЯЗАНО обучаться грамоте на родном или русском языке».

Пресловутый «ликбез» с самого начала был устроен как агитационная кампания за «власть Советов». Губернские совдепы устанавливали «сроки ликвидации безграмотности», так же как и сроки проведения продразвёрстки. В случае неисполнения чиновники отвечали перед Совнаркомом — если не головой, то местом. Букварь с примитивными текстами о преимуществе советской власти над другими политическими режимами был одним из главных инструментов новой пропаганды.

Вот, например, алтайский букварь для взрослых «Кызыл кун» (Красное солнце), напечатанный в Барнауле в 1921 году, открывается «Словом товарища Троцкого». В обратном переводе на русский «Слово» звучит анекдотично:

«Жители деревень, городов и прочие трудящиеся! Советская власть вам помощь даёт. Вы свой человек в Совет посылать. Совет воспитывать детей с малых лет. Платы нет, еду даёт. Дети играют на земле, живут довольные. Дети — это цветы новой жизни, нужно их беречь и защищать. Однако не хватает лекарств, одежды и еды».

Создатель Красной армии, Лев Троцкий являлся также автором теории «перманентной революции». Захват большевиками одной шестой части суши, известной до 1917 года как Российская империя, по мнению Троцкого, был лишь началом установления коммунистической диктатуры по всему миру. В недалёком светлом будущем человечества заодно с ликвидацией капитализма (и капиталистов) планировалось уничтожить семью как буржуазный пережиток, «стереть грань» между городом и деревней (что бы это ни значило) и покончить с тяжёлым наследием вавилонского столпотворения, переведя все языки планеты на единый мировой алфавит. За основу решено было взять латиницу.

Латиница и коренизация

После того, как Совет народных комиссаров во главе с Лениным переехал из Петрограда в Москву, по стране стал гулять анекдот:

— Вы слышали, бандиты перелезли через Кремлёвскую стену?!

— С той стороны или с этой?

Большевики были бандитами в самом широком, философском смысле этого слова. Они не уважали ни материальную, ни интеллектуальную собственность и с лёгкостью необыкновенной присваивали чужие идеи. «Декрет о земле» позаимствован у эсеров, отделение церкви от государства — у французов; реформа правописания обсуждалась в России с 1904 года, когда была создана Орфографическая комиссия при Академии наук, но большевики «реформировали» алфавит за один день в приказном порядке, декретом от 23 декабря 1917 года. А тем, кто был не согласен, пригрозили расстрелом.

«Я помню, как после выхода в свет номера «Правды», напечатанной по новой орфографии, один доктор прибежал ко мне и заявил: «Рабочие не хотят читать «Правды» в этом виде, все смеются и возмущаются». Революция, однако, шутить не любит и обладает всегда необходимой железной рукой, которая способна заставить колеблющихся подчиниться решениям, принятым центром. Такой железной рукой оказался Володарский: именно он издал в тогдашнем Петербурге декрет по издательствам печати, именно он собрал большинство отвечающих за типографии людей и с очень спокойным лицом и своим решительным голосом заявил им: — Появление каких бы то ни было текстов, напечатанных по старой орфографии, будет считаться уступкой контрреволюции, и отсюда будут делаться соответствующие выводы». А. Луначарский. «Латинизация русской письменности»

Идея перехода тюркских языков на латинский алфавит тоже обсуждалась не один год. В России она была популярна среди образованных мусульман Поволжья и Крыма, сторонников «либерального ислама» (джадидизма). За 10 лет до революции татарский поэт Сагит Рамиев начал записывать латинскими буквами свои стихи, а также переводы на татарский язык "Марсельезы" и поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?». Это был смелый футуристический шаг в будущее.

В первой четверти ХХ века латинизация стала таким же символом прогресса, как аэроплан или женщина в брюках. Естественно, большевики не могли пройти мимо этой модной темы. По воспоминаниям Луначарского, В.И.Ленин, большой поклонник замены всех других букв на латинские, говорил: «Я не сомневаюсь, что придёт время для латинизации русского шрифта». Правда тут же оговаривался, что торопиться с этим не надо.

Esly by Stalin togda utverdil odin iz etih proektov, my by seiças pisali, primerno, tak…

Переход «нацменов» на латиницу стал важным этапом политики «ликбеза». На практике это давало красивую статистическую картинку для отчётов. Каждый, кто выучил латинский алфавит в горах Алтая или на берегах Берингова пролива, считался «ликвидировавшим свою безграмотность».

В 1931 году ЦК НА РСФСР отчитывался: «В деле ликвидации неграмотности, малограмотности и переобучения грамотных на старом алфавите на новый алфавит в 1930/31 учебном году сделан большой перелом в сторону сплошной ликвидации неграмотности. Большинство промышленных районов перевыполнило план (от 100 до 176%), общий охват учёбой неграмотных на март месяц 1931 года в среднем составляет 65%... В результате овладения новым алфавитом грамотность возросла с 164 тыс. чел., грамотных на арабском алфавите в 1926 году, до 2 миллионов чел. грамотных в 1931 году».

Латиница играла роль мостика между «титульной» русской письменностью и другими алфавитами народов России, в первую очередь, арабским и монгольским. А для народов, прежде не имевших алфавита, это был «щедрый подарок» от советской власти.

С середины 1920-х годов в СССР проводилась политика «коренизации кадров», то есть выведение новой породы чиновников-туземцев, не имеющих никакого другого образования, кроме «ликбеза». Эти коммунистические големы должны были стать послушными орудиями мировой революции. По крайней мере, изначально так задумывалось.

«Коренизация» предполагала создание в союзных и автономных республиках языковых курсов для обучения «национальных кадров» русскому языку. На этих же курсах «товарищи из центра» должны были овладевать местными языками. Но двуязычных специалистов не хватало, и процесс коренизации сопровождался курьёзами. Например, в Казахстане при переводе рассказов Льва Толстого имя и фамилия автора были переведены буквально, как «Толстый Лев» — Жуан Арыстан. Трест «Водоканал» после перевода превратился в «тот, который пускает воду через горло». А военный корабль — в «корабль, который надо держать перед пулями».

Взаимопониманию народов такие переводы не способствовали. Когда же «коренизаторы» добирались до национальных окраин Сибири, там начинались такие «трудности перевода», за которые можно было и под суд угодить.

Мастер чукотского анекдота, писатель Юрий Рытхэу, рассказывает историю времён культа личности, когда воспевание великого Сталина стало необсуждаемой обязанностью всех деятелей культуры и искусства Советского Союза независимо от национальности. И вот однажды, году в 1937-м, чукотским певцам в Уэллене было приказано сделать постановку о вожде на местном фольклорном материале. За основу певцы решили взять миф о Вороне-Создателе, сотворившем мир… из собственных испражнений. Такие мифы о трикстерах встречаются у многих народов.

«Сталин-Ворон с наклеенными усами для большего сходства с великим вождём взлетал над тёмным и безмолвным Пустым Пространством, готовясь к созидательным подвигам. В оригинале они состояли в том, что Сталин-Ворон обильно испражнялся и мочился. Из больших кусков его выделений образовались горы, целые материки, а из мочи — моря, океаны, реки. Вся песня-танец иллюстрировалась телодвижениями знаменитого танцора Атыка, и он вполне натурально изображал, как Сталин-Ворон тужился в созидательном напряжении, то приседал, то взлетал, а переводчик переводил это приблизительно так:

Великий Сталин, наш Вождь и учитель!

Он срал и ссал с высоты, делая горы, моря…

Мы славим его труды, его мудрость,

Его силу и щедрость!

Зрители, уэленцы, с восторгом воспринимали новейший, современнейший танец-песню, и многие даже стали подпевать и топать мягкими торбазами в такт ударам бубнов. Секретарь местного парткома Локкэ, одновременно служащий торговой конторы, вдруг вскочил на край сцены и замахал руками:

— Немедленно прекратить! Немедленно прекратить клевету! Это чёрт знает что! В таком виде изображать нашего великого вождя! Срущим и ссущим!» Ю. Рытхэу. «Дорожный лексикон»

Нехорошо получилось, как ни поверни. С имперской советской точки зрения, это была идеологическая диверсия, а с точки зрения чукотской культуры — профанация священных образов. Сталин, конечно, могуч и страшен, но мир-то всё-таки сотворил Ворон!

Поэтому совсем неудивительно, что чукотские шаманы всячески боролись с ликбезом, считая его разрушением устоев традиционной жизни. Шаманы пророчествовали: «Не отдавайте детей в школу. Когда дети пишут, море сковывается льдом, и нет зверя». С помощью таких аргументов в 1931 году удалось сорвать работу передвижных «пунктов по ликвидации безграмотности». При том, что именно на Чукотке был создан абсолютно уникальный алфавит.

Пионер чукотской орфографии

Многие слышали про индейского вождя Секвойю, который в XIX веке изобрёл алфавит для языка чероки. Гораздо меньше известна история чукотского оленевода Теневиля, сделавшего то же самое для языка чукчей в XX веке.

С точки зрения коренных жителей, Чукотка — вовсе не край земли, как может кому-то показаться, а оживлённый перекрёсток цивилизаций. Сотни лет воевавшие и торговавшие как с Россией, так и с Америкой, чукчи заимствовали у соседей полезные культурные навыки. В частности, письмо и средства коммуникации. Грамотные чукчи знали русский и английский, умели читать, пользовались кириллицей и латиницей. Но никому из них не приходила идея создать уникальную письменность для родного языка. Никому, кроме Теневиля.

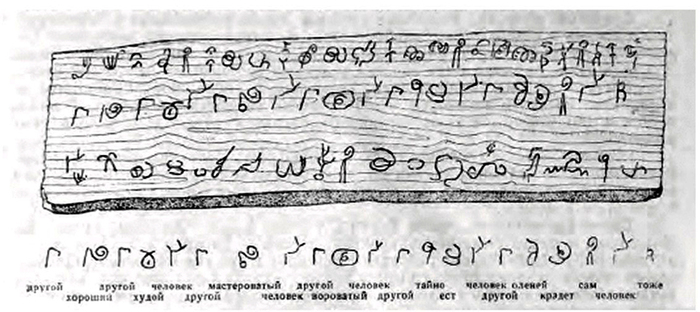

В 1932 году исследователь Арктики Александр Миндалевич привёз с Чукотки деревянные дощечки от товарных ящиков, покрытые необычными письменами, которые были процарапаны гвоздём или сделаны химическим карандашом. Эти надписи по просьбе Миндалевича исполнил лично изобретатель чукотского алфавита. Следующая этнографическая экспедиция отправилась на Чукотку только через 15 лет, когда Теневиля уже не было в живых. Но его «архив» — деревянный ящик, заполненный книжками, тетрадями, листами бумаги, конфетными фантиками, обёрточной бумагой, всем тем, на чём писал Теневиль, сохранился у его родственников.

Спустя 40 лет Юрий Рытхэу посвятил «открытию Теневиля» роман «Конец вечной мерзлоты». В романе рассказывается, как оленевод заимствовал у «тангитанов» (так чукчи называли всех белых пришельцев — и русских, и американцев) саму идею письма, как «разговора через буквы».

«Теневиль знал, что тангитаны, кроме словесного разговора, имеют ещё и начертанный на бумажных листах, сшитых вместе, называемых коротким словом — книга. Слышал Теневиль от стариков, что этот разговор — как бы природная особенность белого человека, тангитана, как его светлая кожа, обильная растительность на лице… У каждой тангитанской породы свой начертанный язык — у американцев свой, у русских свой… Теневиль подолгу разглядывал значки на товарных ярлыках, чайных и табачных обёртках, стремясь вникнуть в тайну обозначенных слов. Он даже украдкой прикладывал к уху печатные слова в надежде услышать какие-то звуки». Ю. Рытхэу «Конец вечной мерзлоты»

В отличие от алфавита, изобретённого Секвойей, письменность Теневиля не получила широкого распространения и оставалась средством домашней коммуникации, которым пользовались только домочадцы оленевода. Хотя известен случай, когда этот алфавит принёс пользу народному хозяйству. В совхозе, где создатель чукотского письма работал в тридцатые годы прошлого века, однажды срочно понадобились капканы.

«Тогда Тыневиль послал записку младшему сыну, учившемуся в школе на Усть-Белой. Мальчик прочёл, сказал учительнице, та — продавцу кооператива, и капканы тотчас прислали. Вслед за тем письмена его вышли за пределы семьи». Сергеев М. А. Изобретатели письменности // На Севере дальнем. 1956. № 4

Исследователи, восстановившие историю пионера чукотской орфографии, отмечают, что Теневиль в основном использовал своё письмо для ведения дневниковых записей. Ему доставляло большое удовольствие днём записывать свои мысли и наблюдения, а вечером перечитывать их. Вот перевод одной из дневниковых заметок чукотского оленевода:

«Русская еда земляная делают все много делают земляной еду делают чай делают табак делают молоко много всю делают еду»

Изобретение Теневиля так и не вышло за пределы родного совхоза. Александр Миндалевич, открывший миру «чукотского Секвойю», был расстрелян в 1938 году на Бутовском полигоне, как враг народа, обвинённый в «шпионской вредительской деятельности в пользу японской разведки». Чукотский язык был переведён на кириллицу, и в том же 1938 году по-чукотски была напечатана статья Сталина, посвящённая «решению национального вопроса в СССР».

Последнее слово было за ним, кремлёвским горцем, который решал все вопросы, в том числе, и вопросы языкознания. Во второй половине тридцатых годов Сталин распорядился завязывать с коренизацией и латинизацией. Вместо мировой революции он выдвинул на передний план великорусский имперский проект. «По просьбе трудящихся» языки народов СССР один за другим переводились на кириллицу. В результате этого стремительного процесса (вождь приказал — думать было некогда) в чеченском языке появились слова, начинающиеся с Ъ (твёрдого знака)! Никого не волновало, что в киргизском языке нет звука «ф», и название столицы республики — Фрунзе — носители языка произносят «Прунзе» или «Рунзе». Всё это были мелочи, известное дело: лес рубят — щепки летят.

Наследие товарища Сталина определяет и современное законодательство России, согласно которому лишь кириллица может быть письменностью языка, являющегося государственным в регионе Российской Федерации. В результате за бортом этого праздника славянской письменности оказался карельский язык — единственный в России, до сих пор использующий для записи латинскую графику. Именно по этой причине карельскому языку отказано в праве называться государственным.

Попытки исторической реконструкции с помощью AI

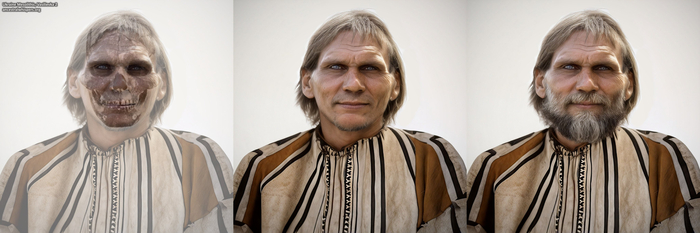

Реконструкция лица арийского мужчины срубной культуры. Сру́бная культу́рно-истори́ческая о́бщность — общность археологических культур поздней бронзы в степной и лесостепной полосах Восточной Европы между Днепром и Уралом, с отдельными памятниками на Северном Кавказе и в Западной Сибири.

В срубной культуре существовал культ волка и обряды, в которых подростки приносили в жертву своих домашних собак. У 19-летнего мужчины ниже размер черепа был средним: m1 — 191 мм, m8 — 139,5 мм и m45 — 135 мм.

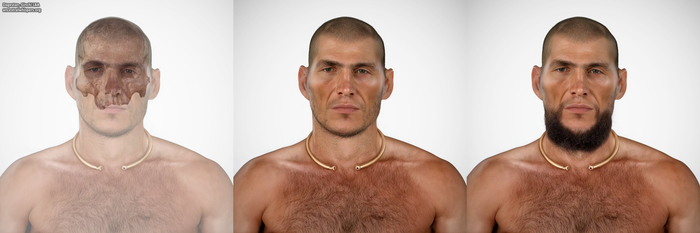

Реконструкция лица мужчины-собирателя периода раннего неолита из могильника Васильевка 2 на Украине (онца VIII—VII тыс. до н. э.). Эта культура, вероятно, имеющая корни в Среднем Дунае, характеризовалась массивным телосложением. Ширина лица этого мужчины по сухому обхвату костей составляла 165 мм — почти на 4 см больше, чем у среднеевропейского человека.

Реконструкция лица девочки из Буланово, которая принадлежала к синташтинской культуре и погребёна была с сейминско-турбинскими артефактами. Синташти́нская культура — археологическая культура бронзового века. Согласно современным исследованиям, считается предшественницей более поздней андроновской культурно-исторической общности. Характеризуется археологическим комплексом Синташта.

Се́йминско-ту́рбинский межкульту́рный (транскульту́рный) фено́мен — общее наименование археологических памятников со специфическими бронзовыми находками, распространившихся по лесной и лесостепной полосе Евразии в 2150—1600 годы до н. э.

В плане строениячерепа эта девочка является сибирским исключением. Её череп был очень крупным: ширина 158 мм, длина 171 мм, ширина в скулах 147 мм, что шире, чем у среднего синташтинского мужчины.

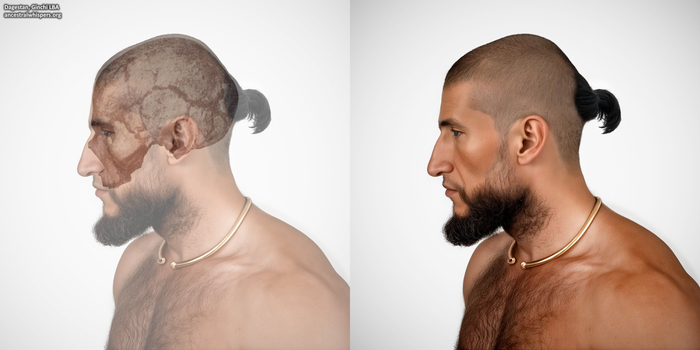

Реконструкция лица мужчины позднего бронзового века из Гинчи, Дагестан. Жители Гинчи в эпоху бронзы были преимущественно представителями Куро-араксской культуры с различной степенью примеси катакомбного происхождения. Они являются прямыми предками народов Северо-Восточного Кавказа.

Куро-араксская культура — археологическая культура раннего бронзового века, существовавшая около 4000 — 2200 гг. до н. э.

Реконструкция лица скифской женщины возрастом 2500 лет из погребения Догехе-Баары II, Тыва. В среднем длина черепа у женщин из погребения составляла 180 мм, ширина черепа – 140 мм, ширина скул – 125 мм.

Реконструкция лица мужчины из кургана черногоровской культуры киммерийского происхождения в Волгоградской области, возраст 2870 лет. Ширина черепа у мужчины была небольшой – 135 мм, средняя – 181 мм, а ширина лица – 138 мм.

Черногоровская культура — предскифская археологическая культура раннего железного века (IX—VII века до н. э.) в Северном Причерноморье.

Реконструкция лица кельтской женщины из Тульна (Австрия), принадлежавшей к гальштатской культуре. Гальшта́тская культу́ра — археологическая культура железного века, которая развивалась в Центральной Европе и на Балканах на протяжении около 500 лет, восходя к культуре полей погребальных урн. Как таковая гальштатская культура возникла в Центральной Европе ещё в конце II тыс. до н. э.

Реконструкция лица норвежца из Хейдала, датируемого XI–XIII веками. Ширина лица у этого человека была большой – 138 мм, длина черепа – средней величины – 186 мм, ширина черепа – средней величины – 137 мм.

Религия Ханаана: политеизм, ритуалы и культурное влияние

Введение

Ханаанская или сиро-ханаанейская религия относится к мифам, культам и ритуальным практикам народов Леванта примерно в течение первых трёх тысячелетий до нашей эры и существовала в регионе, который включал современные территории Израиля, Ливана, части Иордании и Сирии. Это была совокупность политеистических культов, связанных с аморейскими, финикийскими и другими западносемитскими народами. Ниже представлен развернутый обзор, основанный на доступных источниках, включая археологические данные, библейские тексты, угаритские тексты и работы античных авторов.

Исторический и географический контекст ханаанской религии

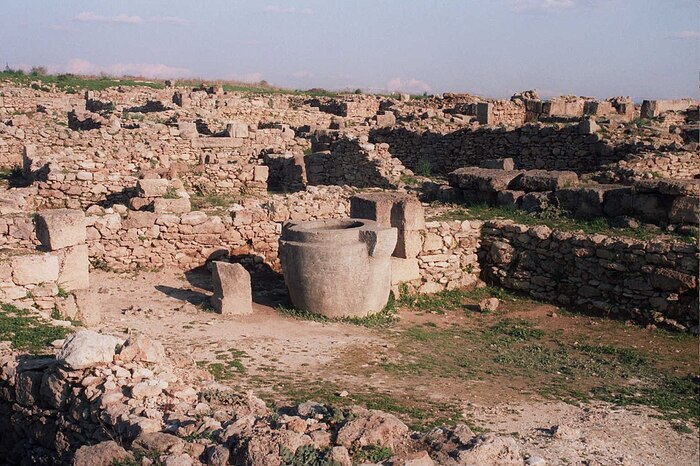

Руины раскопанного города Рас-Шамра, или Угарит

Ханаанская религия развивалась в регионе, известном как Ханаан, который в библейских текстах обозначал территорию, простиравшуюся от юга современного Ливана до северного Синая и от Средиземного моря до реки Иордан. Этот регион был культурным и торговым перекрестком, что обусловило его религиозное многообразие под влиянием Египта, Месопотамии, хеттов и эгейского мира. Ханаанская религия охватывает как доизраильские культы (до XIII–XII вв. до н. э.), так и те, что сосуществовали с иудаизмом в более поздние периоды.

Основные народы, связанные с ханаанской религией:

Амореи — западносемитские племена, сыгравшие ключевую роль в формировании ранних ханаанских культов.

Финикийцы — позднейшая ветвь ханаанеев, чьи религиозные практики распространились по Средиземноморью.

Жители Угарита — хотя Угарит не представлял всю ханаанскую религию, его тексты дают важные сведения о мифологии и культах региона.

Ханаан занимал стратегическое положение в Плодородном Полумесяце, что способствовало культурному обмену и привнесению внешних элементов в местные верования. Торговля, особенно через порты Тира, Сидона, Бейрута и Библа, усиливала влияние соседних цивилизаций, таких как Египет и Вавилон.

Ханаанская религия была политеистической, с пантеоном богов, связанных с природными силами, плодородием, войной и космосом. Религиозные практики включали сложные ритуалы, жертвоприношения (в том числе человеческие), храмовую проституцию и поклонение сакральным объектам. Основные источники сведений:

Угаритские тексты (XIV–XII вв. до н. э.), обнаруженные в 1929 г. в Рас-Шамре, они включают мифы, ритуальные тексты и списки жертвоприношений. Хотя Угарит не охватывал весь Ханаан, его религия была близка ханаанской. Тексты фрагментарны, что затрудняет полную реконструкцию мифологии.

Библейские тексты (Ветхий Завет), хотя и предвзятые, описывают ханаанские культы как аморальные и идолопоклоннические.

Раскопки в Мегиддо, Хацоре, Гезере и Аммане выявили алтари, стелы и ямы с человеческими останками, подтверждающие практику жертвоприношений.

Античные источники, такие как Филон из Библа (I–II вв. н. э.) и Лукиан из Самосаты (II в. н. э.), описывают финикийские культы, хотя их данные требуют критического анализа из-за позднего времени написания.

Пантеон ханаанской религии

Баал с поднятой рукой, XIV–XII вв. до н. э., найден в Рас-Шамре (древний Угарит ), Лувр.

Ханаанский пантеон включал множество богов, среди которых выделялись следующие:

Эль — верховный бог, глава пантеона, считавшийся отцом богов и людей. В угаритских текстах он описывается как мудрый старец, создатель мира. Его роль была скорее патриархальной, чем активной в повседневных культах.

Ваал (Баал-Хаддад) — бог грозы, дождя и плодородия, наиболее почитаемый в ханаанской религии. Ваал считался главным небесным богом, символизирующим жизненную силу и борьбу с хаосом (например, в мифе о борьбе с богом моря Яммом). Его культ был широко распространен, особенно в городах, таких как Угарит и Тир.

Ашера (Асират) — супруга Эля, богиня-мать, связанная с плодородием и морем. Ее символом было сакральное дерево или деревянный столб (ашейра), часто упоминаемый в Библии.

Анат — богиня войны и охоты, сестра и возлюбленная Ваала. Она известна своей воинственностью и жестокостью в угаритских мифах.

Молох (Мелек/Мелькарт) — бог, связанный с огненными жертвоприношениями, включая человеческие. Его культ особенно ассоциируется с практикой принесения детей в жертву.

Дагон — бог земледелия и зерна, почитавшийся в филистимских городах, таких как Газа и Ашдод.

Котар-ва-Хасис — бог ремесел и мудрости, аналогичный месопотамскому Эа.

Ям (Йамму) — бог моря и хаоса, противники Ваала. Его поклонение было ограниченным, но он мог быть популярен у морских народов.

Мот — бог смерти и подземного царства.

Астарта — богиня любви, плодородия и войны. Иногда ассоциировалась с Ашерой, но в угаритских текстах это отдельное божество.

Угаритские тексты, такие как "Цикл Ваала", раскрывают ключевые мифы ханаанеев:

Борьба Ваала с Ямом (богом моря) символизировала победу порядка над хаосом.

Ваал и Мот (бог смерти) — миф о циклической смене сезонов, где смерть и воскрешение Ваала отражали смену засухи и дождливого периода.

Эти мифы подчеркивали связь религии с аграрным циклом и плодородием, что было критически важно для ханаанского общества.

Культовые практики

Стела Баала с пучком молнии, XV—XIII век до н. э., найдена в Рас Шамра (Угарит), Лувр.

Ханаанская религия включала разнообразные ритуалы, многие из которых вызывали осуждение у соседних народов, особенно израильтян.

Животные жертвоприношения (овцы, козы, быки) были распространены и проводились на алтарях в храмах или на «возвышенностях» (бамот). Тексты Угарита описывают сложные ритуалы с жертвенной кровью для умилостивления богов.

Человеческие жертвоприношения, особенно детей, упоминаются в библейских текстах (Левит 18:21; 4 Царств 23:10) как часть культа Молоха или Мелькарту. Археологические находки в Аммане (1966–1967 гг.) и Карфагене (финикийская колония) подтверждают эту практику — обнаружены ямы с пеплом и детскими костями.

Храмовая проституция была связана с культом Ашеры и других богинь плодородия. Храмы, такие как в Тире или Сидоне, обслуживались жрицами, которые участвовали в ритуальных сексуальных актах. Библия осуждает эти практики (Ос. 4:12–14).

Ханаанеи поклонялись в храмах, таких как храм Ваала в Угарите, и на открытых площадках, называемых «возвышенности» (бамот), часто расположенных на холмах или у священных рощ. Археологические находки в Хацоре и Мегиддо подтверждают наличие алтарей и священных камней (массебот).

Пещеры и источники воды также считались священными, связанными с божествами подземного мира, такими как Мот.

Религиозные фестивали часто сопровождались процессиями, возглавляемыми местными царями, и включали пиршества, музыку, танцы и обильные жертвоприношения. Эти празднества иногда переходили в оргиастические ритуалы, что вызывало критику греческих и римских авторов.

Гадания с использованием печени животных (гепатоскопия) и астрологические практики заимствовались у месопотамских соседей.

В Библии (Иер. 7:31) упоминается Тофет, место ритуальных жертвоприношений. Это был открытый алтарь, где сжигали жертв, включая детей.

Храмы и религиозная инфраструктура

Обелиски и "медное море" перед входом в храм верхнего города Хацора.

Ханаанские храмы были центрами религиозной и общественной жизни. Они располагались в крупных городах, таких как Угарит, Тир, Сидон, и обслуживались профессиональными жрецами, певчими и прислугой. Ханаанские культовые центры обнаружены в городах Угарит, Хацор, Мегиддо, Библ и Сидон.

В Угарите раскопаны два крупных храма, посвященные Ваалу и Дагону, с алтарями, стелами и бассейнами для ритуальных омовений. Храм Ваала включал высокий алтарь, символизирующий гору Цафон.

В Хацоре (XIII в. до н. э.) найден храм с базальтовыми стелами (массебот) и бронзовыми статуэтками Ваала.

В Мегиддо обнаружены круглые алтари («возвышенности») с жертвенными ямами.

Археологические находки в Гезере и Дане подтверждают наличие «возвышенностей» бамот с алтарями и священными камнями.

Статуэтки Астарты, изображающие обнаженную богиню с подчеркнутыми символами плодородия, и амулеты с изображением Ваала с молнией широко распространены в ханаанских городах (найдены в Хацоре, Мегиддо и Ашкелоне).

Влияние на соседние культуры и конфликт с иудаизмом

Ханаанская религия оказала значительное влияние на соседние культуры, особенно через финикийцев, чьи культы распространились в Карфагене, на Кипре и в других средиземноморских регионах. Однако наиболее острый конфликт наблюдался с израильтянами, чей монотеизм (культ Яхве) вступал в противоречие с политеизмом ханаанеев.

Ветхий Завет (Втор. 18:9, 3 Цар. 14:22–24) осуждает ханаанские практики, такие как человеческие жертвоприношения и храмовая проституция, называя их "мерзостью". Израильтяне якобы получили от Бога указание уничтожить ханаанские святилища и не вступать в браки с хананеями, чтобы избежать ассимиляции (Исх. 23:32–33).

Несмотря на запрет, израильтяне на страницах Библии нередко перенимали ханаанские культы. Например, царь Соломон под влиянием своих жен-ханаанок строил святилища для Ашеры и Молоха (3 Цар. 11:1–13).

Угаритские тексты показывают параллели с библейской поэтикой, что указывает на культурное взаимодействие, несмотря на религиозный антагонизм.

Критический анализ и современное восприятие

Ханаанская религия часто демонизируется в библейских текстах, что отражает идеологическую борьбу израильтян за монотеизм. Однако археологические данные показывают, что ханаанские культы были сложной системой, связанной с аграрным обществом и торговыми путями. Практики, такие как человеческие жертвоприношения, хотя и шокируют современного читателя, были не уникальны для ханаанеев и встречались в других культурах региона (например, в Карфагене).

Современные исследователи, такие как Джон Грей, подчеркивают, что ханаанская религия была не примитивной, а сложной системой с развитой мифологией и ритуалами, отражающими мировоззрение земледельческого общества. Однако из-за фрагментарности источников полная реконструкция остается сложной задачей.

Заключение

Ханаанская религия представляла собой сложный политеистический комплекс, сосредоточенный на поклонении богам плодородия, войны и космоса, с Ваалом и Ашерой в центре культа. Ее ритуалы, включая человеческие жертвоприношения и храмовую проституцию, вызывали осуждение соседних культур, особенно израильтян, но были частью сложной системы, связанной с аграрным циклом и торговыми путями. Археологические находки и угаритские тексты позволяют частично восстановить картину, но многие аспекты остаются неясными из-за фрагментарности данных.

Фильм 2016 года "Ледокол". Тупой и еще тупее в Антарктиде. Часть первая

В 2016 году, который был объявлен годом российского кино, вышел в прокат фильм "Ледокол", снятый режиссером Николаем Хомерики. Сюжет фильма частично основан на реальных событиях, произошедших в 1985 году с ледоколом «Михаил Сомов», который оказался зажат антарктическими льдами и провёл в вынужденном дрейфе 133 дня. Для начала краткая историческая справка.

Научно-экспедиционное судно заложено 10 октября 1974 года по заказу Госкомитета по гидрометеорологии и гидрологии СССР. Спущено на воду 28 февраля 1975 года. Подъём Государственного флага СССР на «Михаиле Сомове» состоялся 8 июля 1975 года. Этот день и считается днём рождения судна. Оно было передано в НИИ Арктики и Антарктики под командование капитана М. Е. Михайлова 30 июля 1975 года. 2 сентября того же года «Михаил Сомов» вышел в свой первый рейс. «Михаил Сомов» участвовал в двадцать одной советской и российской Антарктических экспедициях. Выполнено более десятка рейсов от ААНИИ по перевозке грузов, в том числе и в Арктику.

Навигация и в Арктике, и в Антарктиде — дело трудное и порой весьма опасное. Для судов, которые работают в этих зонах, «ледовый плен» дело неприятное, но довольно привычное. Дрейф на судах, скованных льдами, ведет свою историю от первых исследователей Арктики.

Современные корабли, разумеется, оснащены куда лучше, однако и они не застрахованы от подобных ситуаций.

В 1977 году «Михаил Сомов» выполнял операцию по снабжению и смене персонала антарктической станции Ленинградская. 1 февраля 1977 года в точке 68°20' ю. ш., 162°32' в. д. «Михаил Сомов» вошёл в полосу 8 - 10-балльных льдов. Когда до выхода в полынью вблизи от станции оставалось около 30 миль (около 55 км), синоптическая обстановка внезапно ухудшилась. Из-за сильной метели судно легло в дрейф и за трое суток господствующим юго-восточным ветром вместе с ледяными полями было снесено на 56 миль (около 103 км) на запад. Лёд вокруг судна был поджат, всторошен, и оно не могло активно двигаться.

6 февраля 1977 года в 68°33' ю. ш., 158°05' в. д. начался дрейф «Михаила Сомова» во льдах Балленского ледяного массива. В период с 19 февраля по 2 марта 1977 года была осуществлена смена персонала станции Ленинградская, находившейся на расстоянии 200 км. Станция была обеспечена топливом, продовольствием и другими грузами.

В конце марта ледовая обстановка стала улучшаться. 28 марта «Михаил Сомов» сумел развернуться в узкой трещине и начал пробиваться на восток. 29 марта 1977 года, преодолев перемычку из тяжёлых всторошенных льдов в точке 66°40' ю. ш., 152°06' в. д., судно вышло на северную периферию Балленского ледяного массива. Дрейф «Михаила Сомова» продолжался 53 дня, за это время судно продрейфовало около 250 миль.

В 1985 году, на самой заре перестройки, Советский Союз пережил эпопею, схожую с легендарным спасением в 1930-х годах челюскинцев. Как и тогда, льдами было затерто экспедиционное судно, как и в случае с «Челюскиным», спасение людей стало делом всей страны. С информации о попавшем в ледяной плен судне начинались выпуски программы «Время» — главной информационной передачи страны. Именно вот этой антарктический дрейф Михаила Сомова и послужил основой для этого фильма. Про то как происходили реальные события, расскажу походу разбора самого фильма.

Перед тем как начать, напоминаю всем, что дело происходит не на банановозе, возящем экзотические фрукты по проторенному безопасному маршруту от точки А до точки Б и все-таки ещё при СССР, на корабле дальнего плавания, под советским флагом. Есть мнение, что отбор в команду "Ледокола" был хоть и не военным, но все-таки жестким - для работы в Арктике/Антарктике нужны крепкие и духом и телом мужики.

С первых кадров фильма нам показывают, как ледокол Михаил Громов, идет сквозь ледовые поля, на довольно таки приличной скорости. Капитан корабля, которого тут играет Петр Федоров, радирует на большую землю о том, что выгрузка на полярной станции "Русская" закончена, полярников они забрали, ледовая обстановка сложная и движение затруднено.

Итак напомню, ледокол движется уже на приличной скорости, но тут нам показывают, как команда ледокола, распределяет по каютам полярников, на которых даже снег не растаял. Вместе с полярниками, на корабль попадает собака, причем судя по всему да еще и дикая, потому что не слушая команды, собака удирает и начинает бегать по кораблю. Вслед за собакой бросается безымянный полярник.

В первую очередь, одичалая шавка ворует у механика русский вариант гамбургера, котлету зажатую между двумя кусками хлеба, затем она следует на кухню, где так же производит переполох.

Потом, собакенция забегает в кают компанию, где команда корабля, с громким хохотом и комментированием смотрит фильм "Бриллиантовая рука", как будто они эту картину видят первый раз в жизни. Хотя в дальнейшем выяснится, что данная картина ЕДИНСТВЕНАЯ на судне, так что команда ледокола, этот фильм должна была посмотреть уже не в первый раз.

Сожрав добычу в спокойной обстановке, собака выбегает на палубу, где матросы во главе с капитаном осуществляют погрузочные работы крупногабаритных грузов. Дикая собака, кидается на одного матроса, сбивает его с ног.

Груз опасно кренится, трос не выдерживает и контейнер падает на палубу. И быть бы тут же первой жертве, если бы не капитан корабля, который отталкивает матроса с траектории падения и спасает ему жизнь.

После чего капитан, сам впрягается помогать укреплять такелаж и транспортировать груз, при этом деятели стоящие на заднем плане, не спешат идти на помощь своему капитану. Так как одни дышат воздухом, другие смотрят кино, ну а два помощника капитана обсуждают, ну зачем это Петров самолично грузом заниматься полез, то за ледовой обстановкой никто не наблюдает, то как не случится тут катастрофе.

Айсберг, который движется на встречу ледоколу с крейсерской скоростью, замечают в самую последнюю очередь. Капитана вызывают на мостик, ведь айсберг уже рядом. Петров предлагает обойти препятствие слева. Полярник наконец то догнал собаку, ну а айсберг в самый неожиданный момент начинает переворачиваться, капитан командует остановить судно.

Кстати, команда корабля, которая находится на палубе, вообще замечает айсберг тогда, когда его уже можно рукой потрогать.

Ну а айсберг переворачивается и становится еще больше, что очень сильно так удивляет штурмана, который аж вытаращил при таком зрелище свои глаза и впал в ступор.

От того что айсберг стал гораздо больше прежнего, в ступор впал и старший помощник капитана, поэтому никто не скомандовал команде, срочно убирается с палубы.

Так как айсберг, оказался вплотную к ледоколу, и с него начали сыпаться осколки, команда начинает убегать с палубы. Но спастись от сценарной тупости удается не всем, полярника вместе с собакой поднявшаяся волна смывает за борт.

После этого, помощник капитана поднимает тревогу, вся команда выбегает на палубу, где бестолково бегает и суетится, в общем делают все возможное для того, что бы человек за бортом с гарантией утонул.

Капитан и старший помощник, выбегают на палубу, что бы посмотреть как там идут спасательные работы, ну а лысый интересуется, а что же им делать то , ведь айсберг на них так и прет. Капитан говорит что надо стоять, пока не вытащат человека. Лысый говорит что понял и организовывает ныряние одного человека вслед за утопающим, что бы его потом на тросе вытащить.

Пока один матрос ныряет, происходит обмен мнениями на тему уголовной ответственности, капитан считает что надо тянуть из воды упавшего, старпом считает что этого делать не надо, ведь на борту еще 70 человек экипажа, вместе с полярниками, так что убираться надо, пока их айсбергом не накрыло и ледокол не оказался на дне.

Несмотря на все старания ныряльщика, безымянный полярник идет на дно, спасти удается только собаку. Ну хоть собаку спасли и то хорошо, а то за ними пришел бы Джон Уик. А теперь посмотрим как дело было в реальности. Трудности преследовали «Михаила Сомова» практически с самого начала рейса. Он вышел из Ленинграда на месяц позже назначенного срока (что, впрочем, было обычным явлением). В районе станции Молодежная судно село на мель. Как вспоминал начальник сезонной экспедиции Д. Д. Максутов:

"Оперируя возле [ледяного] барьера, оттаскивая [теплоход Северного морского пароходства] „[Павел] Корчагин“, который боялся выгружать вертолеты на ненадежный барьер, „Сомов“ сел носом на камни!! С большим трудом снялись с камней, откачав балласт из форпика, а когда начали отходить от этого места, то задели камни левой скулой. Капитан Сухоруков был в это время немного под „газом“, и его начальник Б. А. Михайлов – начальник базы флота ААНИИ, который пошел с нами в рейс на „Сомове“, решил снять его с командования судном. Все это было очень неприятно. Михайлов взял пока командование на себя, но у него было мало опыта, и он запросил нового капитана из ААНИИ». С трудом с помощью водолазов заделали пробоину."

Как нетрудно заметить, авария была задолго до того, как судно оказалось в дрейфе, при этом не из за айсберга, который преследовал ледокол. При этом во время аварии, никто из членов экипажа не погиб. А тут в фильме мы уже имеем один труп. Капитан корабля, опять же был отстранен от командования задолго до того, как Михаил Сомов добрался до станции "Русская".

Так как полярника спасти не удалось, то по приказу капитана, ледокол начинает движение, вплотную касаясь острых краев айсберга.

Пока ледокол обдирает бока об компьютерный айсберг, нам показывают семерых людей в трюме, которые держатся за бочку и какие то непонятные ящики. Что внутри бочек и ящиков находится непонятно. Может это контрабанда, водка, золото, бриллианты, оружие и наркотики? Да и что эти люди в трюме забыли тоже не ясно.

Во время прохода под айсбергом, была снесена ко всем чертям, такая ценная вещь как локатор, которым до этого момента не очень то и пользовались, потому что айсберг в непосредственной близости от ледокола, обнаружили визуально. Но гибели локатора, впоследствии уделят внимание.

Потеряв одного человека, ледокол всё-таки удрал пока от назойливого айсберга. И вот вся команда, сидит в столовой и поминает водочкой, так невовремя усопшего товарища.

Капитан заперся у себя в каюте и никого до себя не допускает, старший помощник стоя у двери , докладывает ему о повреждениях, которые получил ледокол от столкновения с айсбергом. Закончив доклад, старпом ехидно так у Петрова спрашивает:" Спас полярника-то, Петров?". Петров сидит и не отвечает.

Далее, старпом, предлагает сообщить в Ленинград о гибели человека, а так же о полученных повреждениях при столкновении с айсбергом, для того чтобы там на верху решили, назначать ли капитана стрелочником и подвергнуть уголовной ответственности. Но лысый называет старпома крысой, благодаря чему первый бунт на корабле пока подавлен.

Сценаристы взяли и выставили старшего помощника капитана стукачом, за то что он хотел доложить начальству, об экстренной ситуации обернувшейся между прочим, гибелью человека. Ну это тоже самое , что если бы произошло ДТП на дороге, со смертельным исходом, а потом все делали морду кирпичом и заявляли, что они ничего не видели, не слышали, да и вообще ничего не было, так что ничего делать не надо.

Ну и представим себе такую ситуацию, вот приходит ледокол в порт, а там у капитана с помощниками спрашивают: "Вот вы взяли на борт столько то человек, а сейчас на одного человека меньше. Куда этот человек подевался и что с ним стало?" Ну и что бы они тогда делали бы? Тут же думаю посыпались бы вопросы, а как вы это все допустили и почему сразу же о происшествии не доложили.

Да и еще, а на ком лежит вина за случившееся? Разве не на капитане корабля, который отвечает как за сам корабль, а так же за весь экипаж?

Пока ледокол движется, а айсберг как привязанный следует за ним, зрителям показывают семью капитана Петрова, жену журналистку и маленького ребенка, которые живут в маленькой комнате коммунальной квартиры.

К жене Петрова приходит соседка и просит, чтобы её муж, капитан ледокола, достал в Австралии для неё колготки. На что жена Петрова, сообщает соседке, что с колготками будет облом, потому что она с мужем разводится.

Тем временем на ледоколе, старший помощник в обход капитана, все-таки отправляет на большую землю радиограмму о происшествии на судне и во время приема пищи, Петров приносит ответную радиограмму. Согласно радиограмме, капитан Петров отстраняется от должности капитана, вся полнота власти переходит в руки старпома, до того момента пока на ледокол не прибудет новый капитан. При чтении радиограммы, старпом делает морду кирпичом и как Миша Галустян удивляется:

Как я уже писал ранее, капитан был отстранен от занимаемой должности, задолго до того как судно достигло станции "Русская". А вот что было дальше.

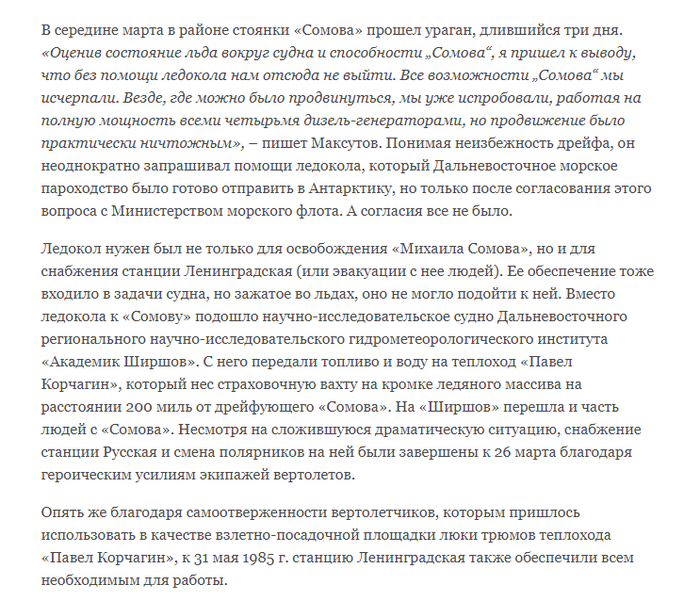

В середине февраля на судно прибыл новый капитан В. Ф. Родченко. Судно зашло в Новую Зеландию для закупки продовольствия и снабжения на станции. Затем «Михаил Сомов» должен был идти в район станции Русская в море Росса. Этот район малопригоден для судоходства из-за частых подвижек паковых льдов. Кроме того, приближались антарктическая зима и полярная ночь.

«Мы приняли со спутника фотографию Тихоокеанского массива. Его ширина около 150 миль, лед сплоченный и форсировать его очень сложно. Из Русской сообщили, что у них температура достигла минус 20 градусов. Для нас это было очень плохо! Это означало, что идет интенсивное ледообразование, и пробиваться туда чрезвычайно опасно – можно обратно не „вылезти“. Мы все время играли с „огнем“», – вспоминает Максутов.

По дороге к станции «Сомов» осуществил ледовую проводку танкера «БАМ», что также привело к потере времени. Ситуация осложнялась тем, что судну обязательно надо было дойти до Русской, чтобы сменить зимовщиков и завезти снабжение. Если бы этого сделать не удалось, то вполне возможно, что станция была бы закрыта (впрочем, так и случилось вскоре после окончания ледовой эпопеи «Михаила Сомова»).

7 марта дизель-электроход подошел к береговому припаю, на расстояние 25 миль от станции. Началась выгрузка снабжения с помощью судового вертолета. Но вскоре стало ясно, что выгрузка даже самой необходимой части снабжения и смена зимовщиков чреваты ледовым пленом. Увы, прогнозы оправдались…

Как видно, в реальности дела обстояли намного так по другому, а нет так нам показали в этом фильме по реальным событиям. Возвращаемся к просмотру фильма

Согласно радиограмме, команда должна ожидать прибытие нового капитана через три недели. Три недели старпомовского капитанства пролетают в один миг, а точнее вообще никак не показаны. И вот на ледокол, 21 день непонятно чем занимавшийся, на вертолёте, при этом неизвестно откуда, летит суровый морской волк - капитан Севченко. Расстояние от Мурманска до Антарктиды, составляет 18.443,25 km по воздуху, практическая дальность полета вертолета МИ-2 составляет где-то 320 километров. Так что откуда прилетел вертолет, остается загадкой

Пилотирует вертолет довольно таки мутный типчик, любитель Виктора Цоя, а так же лёгких наркотиков, если судить по его виду. По поводу этого вертолета и экипажа, вот что например рассказывал Герой Советского Союза Борис Лялин, который участвовал в спасательной экспедиции на ледоколе Владивосток:

По поводу фильма. Я его два раза пересматривал. Решил, что с первого раза что-то пропустил. В кино на корабле экипаж вертолета состоит из одного человека! Он что, по замыслу авторов сценария, и вертолет обслуживал, и сам на нем летал?

В реальности на "Михаиле Сомове" было два вертолета. Но к нашему прибытию все перемерзло, они не смогли даже освободить площадку. Поэтому мы садились не на "Сомов", а на лед, рядом. Руководство приняло решение: работает только мой экипаж. Мы и летали.

Ну я пока забегаю немного вперед, потому что по сюжету фильма, никакого дрейфа еще не случилось, просто ледокол торчал на одном месте три недели прежде чем на него прибыл новый капитан.

И вот капитан Петров собрал свои манатки, готовится отправится на большую землю на вертолете, который уже заходит на посадку. С капитаном вышел прощаться весь экипаж.

При посадке на вертолетную площадку ледокола, в вертолете отчего-то происходит возгорание, которое нужно режиссеру для того, чтобы сделать небольшое отступление от событий реальной истории, потому что в реальности, капитан был таки отправлен с борта судна домой, после того как его отстранили от командования. В то в время как в киношной версии событий, капитан Петров остается на борту ледокола, чтобы продолжать чудить не по-детски.

Вертолет весь в дыму совершает посадку, на пилоте загорается комбинезон, который быстренько тушат матросы. Ну а новый капитан с первых секунд прибивания на судне, ведет себя как деспотичный мудак и начинает раздавать выговоры всем встречным членам экипажа.

Первому достается старпому, который исполнял обязанности капитана, затем Петрову, который по распоряжению нового капитана, должен плыть с ними до берегов Австралии, где его должны будут высадить.

Затем поднявшись на капитанский мостик, Севченко докапывается до рулевого, у которого отбирает кубик-рубик и выкидывает игрушку за борт. Нда, кубик-рубик предмет вообще в фильме знаковый, можно даже сказать культовый, и он появится на экране еще не один раз.

По приказу капитана, ледокол трогается вперед, на заднем плане маячит кубик-рубик. Ну а зрителей опять переключают на жену капитана Петрова, которая перед своим начальником, устраивает одиночный митинг в защиту своего мужа, дескать как это так, взяли и заменили Петрова на другого человека, и теперь ему придётся отвечать за то ,что допустил на борту аварийную ситуацию и допустил гибель члена экипажа. Начальник её успокаивает и говорит, что может прорвется её Петров, потому что там наверху ТАКАЯ чехарда, что либо ишак сдохнет, ну а может быть даже сам падишах.

По сюжету фильма, проходит две недели после того как Севченко занял должность капитана, ледокол двигаясь по ледовой пустыне натыкается на плотный ледовый слой и не может продолжить движение. После неуспешной попытки с разгона прорваться из ледового плена, капитан понимает что все, приплыли, корабль дальше не пойдет.

Тем временем, пилот вертолета выходит на контакт с ныряльщиком, которого зовут Виталя, он после того случая купания в ледяной воде, закончившегося спасением собаки, потерял голос.

В следующей сцене, экипаж, собравшись в комнатке отдыха, совместно решает что нужно делать, для того что бы выбраться из ледового плена. Рулевой без кубика, предлагает план, выгрузить на лед бочки с соляркой, взорвать их и освободить фарватер.

В кают компанию заходит Севченко, выгоняет оттуда Петрова, так как он уже не капитан и к команде отношения никакого не имеет, после чего объявляет режим дрейфа с жесткой экономией топлива и продуктов с ожиданием дальнейших распоряжений из Москвы. Так как статья и так получилась слишком большая, то я пока на этом прервусь. Как в случае с фильмом "Матильда", обзор так же будет состоять из трех частей, так что...

Продолжение следует....

При написании статьи мной использовались скриншоты сделанные во время просмотра этого фильма

Большая просьба к читателям канала, пожалуйста ведите себя поактивнее, ставьте лайки, пишите комментарии, тогда может быть у статей на канале будет побольше охват, что в принципе далеко не факт. Кто на канал еще не подписан, то не забывайте подписаться.

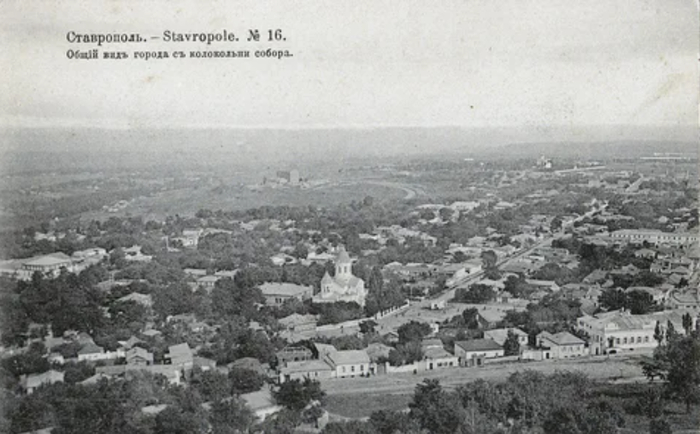

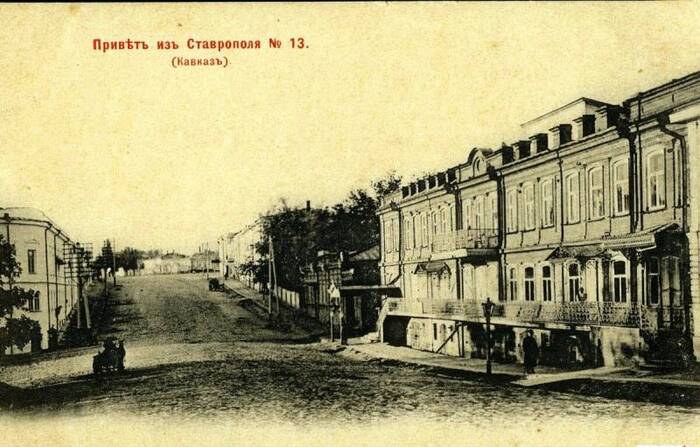

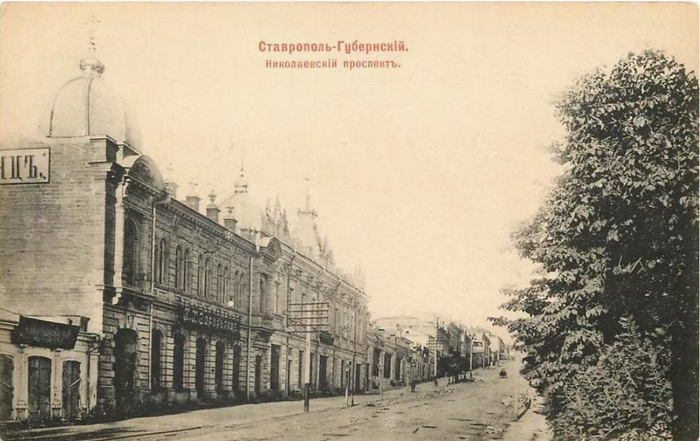

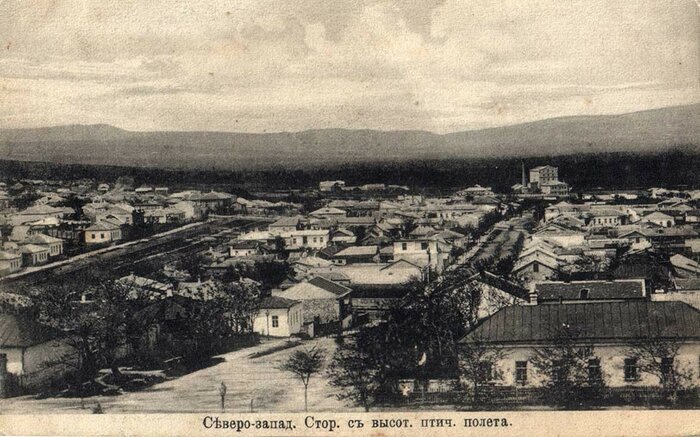

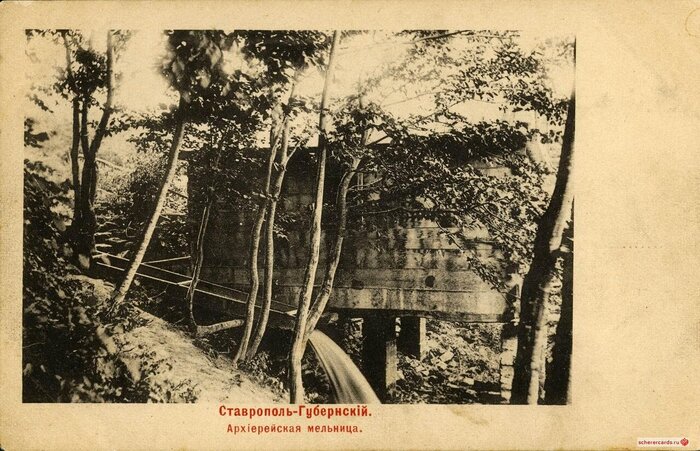

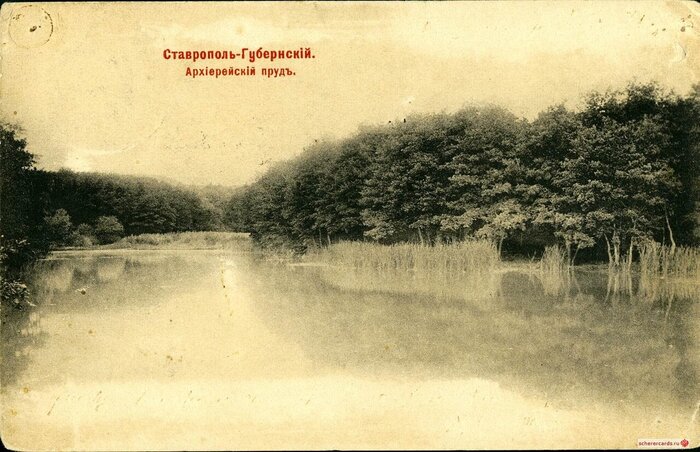

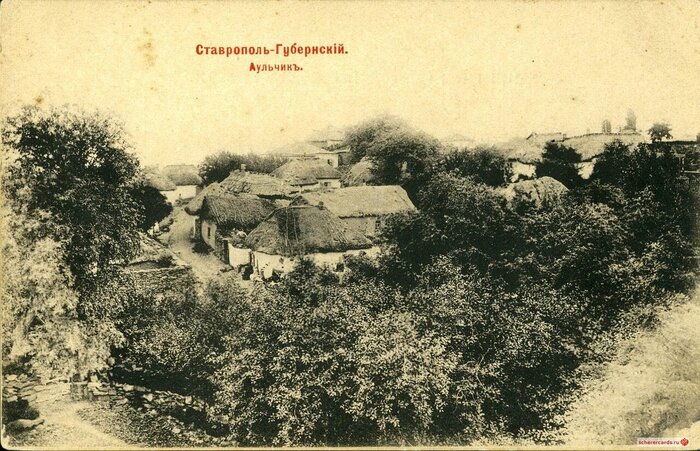

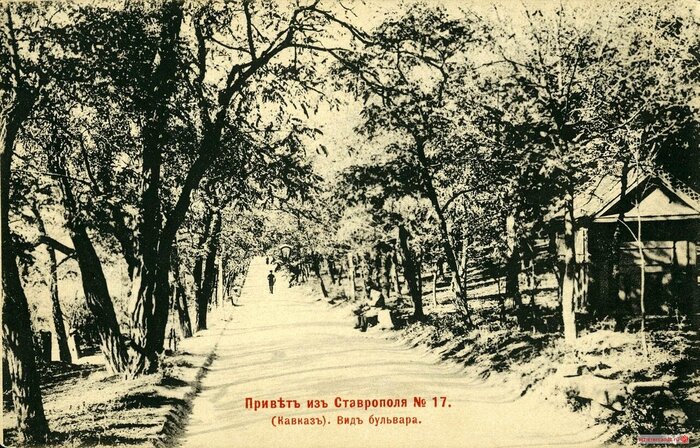

Дореволюционный Ставрополь в мемуарах и фотографиях

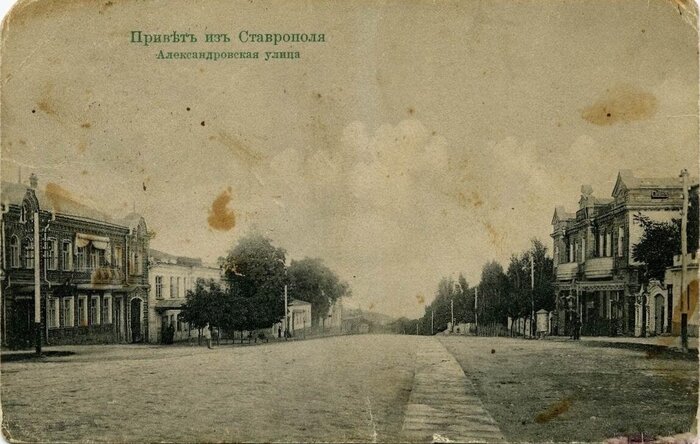

Продолжаю цикл рассказов о жизни дореволюционных городов. На очереди Ставрополь. В Российской империи было два города с таким названием. Чтобы не было путаницы уездный город стали называть Ставрополь на Волге (сейчас Тольятти, и о нём был прошлый пост), второй называли Ставрополь Кавказский или Губернский.

Ставрополь дословно переводится как «город креста». Нет единого мнения, откуда появилось такое название. По одной версии, оно возникло, поскольку крепость в плане имела форму вытянутого многоугольника, основой которого являлись две пересекающиеся линии, напоминавшие крест. По другой версии, во время закладки фундамента крепости строители выкопали большой каменный крест. По ещё одной версии при определении мест под строительство крепостей Азово-Моздокской линии Ставропольская крепость была отмечена на карте не точкой, как все остальные крепости, а крестиком.

И. Дебу, так же как и директор народных училищ Астраханской и Кавказской губерний Ровинский в своем сочинении «Хозяйственное описание Астраханской и Кавказской губерний...», написанном в 1804 г. и изданном Императорским Вольным Экономическим обществом в 1809 году, утверждают, что крепость была названа Ставропольской в честь крепости «Ставрополь», построенной Петром I в 1722 г., при его возвращении из Дербентского похода. Эта крепость была создана в местности, расположенной между рекой Сулак и Астраханским полуостровом, издавна называемой Ставрополем, так как на ней прежде располагалась греческая колония. Её снесли в 1738 году.

Официальной датой заложения крепости считается 22 октября (3 ноября) 1777 года, её связывали с днём прихода сюда Владимирского драгунского полка. Возможно, что полк пришёл сюда и раньше этого дня, но официально день прихода полка был отнесён к одному из ближайших религиозных праздников, в данном случае к дню «Казанской божьей матери», в честь которого были также посвящены первые церкви Ставрополя.

Есть документы, подтверждающие наличие на этом месте населённого пункта и развитие в нём торговли до 1785 года. Одним из них является «ордер князя Потёмкина генералу Якоби от 10 марта 1780 года», говорящий: «Для приласкания Кабардинского народа к Российской стороне велено было построить на Моздокской линии для препровождения мелочными товарами торгу в крепостях Ставропольской, Георгиевской и Моздокской на казённую сумму к поклаже товаров анбары, а продажи оных лавки». Другой «ордер генерала Потёмкина кабардинскому приставу князю Уракову от 31 марта 1783 года» указывает: «По причине междуусобных жалоб Кабардинцев на Армян и от сих на Кабардинцев произносимых, к прекращению оных и удержанию прочного постановления на всегдашнее Кабардинцев устройство и спокойствие запрещено Армян и других торговых людей с товаром через линию в Кабарду пропускать, а ко взаимной торговле назначены по линии три города для обмену и продажи товаров: Екатериноград, Георгиевск, Ставрополь». Этот ордер особо интересен тем, что в нём впервые в официальных документах, но ещё до указа 1785 года, Ставрополь уже именуется городом.

Сохранился план города, составленный в 1805 году землемер Пичугин. Крепость, ставшая основой города, находилась на возвышенности. Основная часть города располагалась к югу и юго-востоку от подножья Крепостной, ныне Комсомольской горки. К востоку же от горы располагалась казачья станица. Между станицей и городом до 1827 года был забор. От главных южных ворот крепости начинались дороги в соседние населённые пункты на запад и север, в крепость Московскую и город Черкасск, и на восток, в город Георгиевск. город начинал распространяться далее на запад, был запроектирован «общественный тутовый сад» и «Солдатская слоботка» (её в итоге построили в другом месте). К сожалению, описаний города первой половины 19 века современниками совсем немного.

В 1820 году через Ставрополь проезжала вместе с А.С. Пушкиным, сосланным на юг, семья генерала Н.Н. Раевского. В Ставрополе они имели кратковременную остановку. Раевский писал своей дочери «Ставрополь — уездный город, на высоком и приятном месте и лучшем для здоровья жителей всей Кавказской губернии. В нём нашёл я каменные казённые и купеческие дома, сады плодовитые и немалое число обывателей, словом, преобразованный край, в который едущего ничего кроме отдалённости страшить не должно». В 1822 году на карте появилась Ставропольская губерния и уездный город стал губернским.

Из воспоминаний однополчанина М. Ю. Лермонтова подпоручика Тенгинского пехотного полка Носова, который находился здесь в ссылке в 1840 году: «Война тогда была в полном разгаре, — отмечал в своих воспоминаниях бывший офицер 20-й артиллерийской бригады, принимавшей участие в военных действиях на Кавказе, А. Чарыков, — и Ставрополь в то время был сборным пунктом, куда ежегодно стекалась масса военных для участия в экспедициях против горцев».

Носов оставил подробное описание Ставрополя. «Основание его относится к эпохе заселения Кавказской линии ссыльными, т. е. около 1775 года. 5-го мая 1785 года Высочайшим указом при составлении Кавказского наместничества из двух областей — Кавказской и Астраханской и разделении на уезды, Ставрополь был наименован уездным. Того же года указом 9-го мая при устроении почтовых дорог на линии для безопасности от внезапных покушений окружающих народов, не отвыкших еще от своеволия, построено было земляное укрепление.

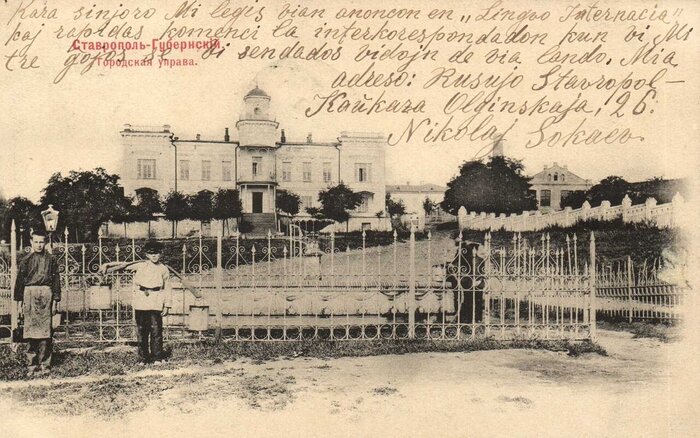

Указом 15-го ноября 1802 года при наименовании Кавказской области губерниею и устройстве в ней городов и присутственных мест открыты были в нем: уездный суд, городовая и земская полиция, вместо магистрата и словесного суда ратуша, казначейство, врачебная управа, дворянская опека и штатные команды. В 1822 году 24-го июля по представлению Главноуправляющего Грузиею генерала от инфантерии Ермолова при переименовании Кавказской губернии областию назначен был из уездного города областным, а по Высочайшему указу 9-го октября 1824 года переведены были в оный из города Георгиевска все областные присутственные места и помещены в наемных домах, пока будут для них построены новые здания; на каковой предмет Высочайше назначено было употреблять по 10000 рублей в год на счет экстраординарных сумм. В этом же году он сделался местопребыванием командующего войсками, который на правах военного губернатора был вместе и областным начальником. 1825 года июля 22-го по Высочайшей воле, объявленной в приказе начальника Главного штаба, сообразно учреждению областного года в Ставрополе, переведен был в оный: Георгиевский внутренний гарнизонный баталион и Георгиевская жандармская команда и образовано в нем комендантское управление (ордонансгауз).

Главная часть Ставрополя, называемая городом, лежит при родниках, образующих чрез свое соединение реку Желобовку. Она построена на возвышенности, имеющей общую покатость к востоку. На мысе этого возвышения, выдающемся на северо-восток, устроена крепость, командующая высотами с северной, восточной и южной стороны. Эта часть города изрядно отстроена, улицы правильные, на главной из них проведены тротуары, которые от самих улиц отделяются почти везде каменными канавами. Кроме сего по улицам Большой и ведущей от дома господина областного начальника, параллельно с Большею, проведены шоссе».

Из описания Носова:

Ставрополь делится на две части, каждая часть по два квартала.

Часть города, лежащая на севере от Большой улицы и пролегающей чрез нее Московской дороги, называется первою; часть же города, простирающаяся на юг от помянутой улицы, называется второю.

В первой части квартал, лежащий на запад от переулка, идущего к Армянской церкви, называется первым, а на восток — вторым.

Во второй части: квартал, лежащий на запад от переулка, ведущего от богадельни к гостиным дворам, называется первым, простирающийся же на восток от означенного переулка, именуется вторым.

Число домов

Число домов: 1562, из которых 138 — каменные. Лучшие строения находятся в нагорной части города, а также по Большой, Первой, Второй улицам; есть некоторые изрядные дома в пред- местиях Станицы и Воробьевки.

Церкви, казенные и общественные заведения, заводы, мельницы и рощи, находящиеся в Ставрополе, показаны в приложенной к сему описанию особой таблице.

Число душ

Число душ обоего пола простирается до 8000.

Торговля и промыслы жителей

Торговля города Ставрополя, по удаленному его положению от судоходных рек и больших городов, незначительна. Она заключается преи-мущественно в сгоне рогатого скота в столичные города России и в отправке пшеницы и льняного семени в Таганрогский порт.

Промысел его жителей составляют скотоводство и также садоводство и пчеловодство.

Ярмарки

В городе Ставрополе учреждены две ярмарки в году: одна бывает в день Святой Троицы, другая — 12-го октября. На оные съезжаются жители окрестностей города Ставрополя, купцы из Кавказской области, Черноморья и разных мест России, а также мирные горцы из-за Кубани и Кабарды. Торг рогатым скотом на этих ярмарках довольно значителен.

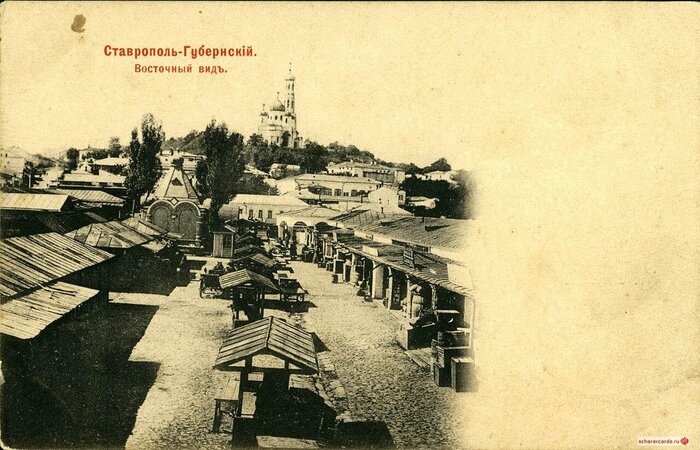

Базары

Для производства торговли съестными запасами учреждены базары, один — близ крепости, другой — между нагорною частью города и Воробьевкою. Базарные дни назначены по пятницам и понедельникам.

Местоположение

Местоположение города Ставрополя представляет большую высоту, состоящую из нескольких уступов и образующую по течению рек и ручьев глубокие овраги. Высота эта к северу ограничивается крутою покатостью, составляющею береговой скат реки Ташлы, к северо-востоку образует мыс, на котором построена крепость. Отсюда до родников реки Мутнянки она имеет слабую покатость на восток, на которой берут начало свое ручьи, составляющие чрез свое соединение речку Желобовку, но, подходя к родникам реки Мутнянки, покатость ее делается круче и, обогнув реку Мутнянку, выдается мысом у винного подвала и образует таким образом глубокое русло этой реки. От винного подвала высота эта имеет крутую покатость на 10 сажень и подходит каменным уступом к роднику Карабину, потом, обойдя этот ручей и образовав отлогий хребет, простирается между означенным ручьем и рекою Мамайкою, составляя берег сей последней реки. Высоты за рекою Ташлою, простирающиеся к Круглому лесу, имеют также общее склонение на восток и состоят из уступов, по наружному своему образованию они похожи на высоты, простирающиеся на правом берегу этой реки.

Грунт земли

К Угольному лесу грунт земли глинистый, покрытый слоем чернозема; от восточной оконечности Воробьевки к роднику Карабина он каменистый — на этой полосе преимущественно разрабатываются каменные ломки. У подошвы же высоты, на которой построен город, грунт глинистый и солонцеватый, от этого вода в реках почти всегда мутная, а в колодцах солено-горький имеет вкус.

Из описания Ставрополя в Кавказском календаре на 1855 год: «Из отчётов, доставляющихся тогда лицами, следившими за успехами торговли, заметно, что обороты капиталов значительно увеличились и что класс промышленных людей также умножался. Успех этот также приписывают выгодному положению Ставрополя, хотя он стоит в таком месте, которое лишено совершенно водяных сообщений. Знатоки дела говорят, что Ставрополь, находясь между двумя морями — Каспийским и Чёрным, между землёю Войска Донского и Закавказьем и на главном почтовом тракте, по необходимости должен был сделаться одним из выгодных рынков для обмена произведений севера и юга; что такое положение дало торгующему сословию удобства к быстрым оборотам и скорому обогащению; но главные обороты в то время, о котором мы пишем (30-е годы XIX столетия ), производились на ярмарках Троицкой и Ивановской».

Влияние на Ставрополь развития Кавказских курортов тот же автор характеризует следующим образом: «Нужно ещё упомянуть здесь, что открытие города Пятигорска с его минеральными источниками усилило в Ставрополе движение и доставило ему несколько материальных средств от проезжающих из внутренних губерний во время «курса». Число посетителей Пятигорска в управлении генерала Вельяминова (1831—1838 годы) было самое значительное, и большая часть из них принадлежала к людям богатым. Эти праздные туристы , стремившиеся ежегодно к минеральным источникам не столько для облегчения себя от недугов, сколько из любви к Кавказской природе, не жалели денег и щедро оделяли, во время своего приезда, Ставрополь и особенно Пятигорск, в котором проживали по три и четыре месяца».

Из «Кавказских воспоминаний» М. И. Венюкова (1861 – 1863):

«На Егорлыке или на какой-то другой соседней ему станции опять встретился офицер в дубленке, только уж другой, князь … — кий, веселый шалун, который, кажется, и в Чечню-то попал за какие-то слишком веселые похождения. «Счастливый вы человек, говорил он мне: в Ставрополь попадете как раз к Рождеству. Там теперь Александровская делает чудеса в балете». Александровская, как я потом убедился, была очень посредственная балетчица; но на безрыбьи и рак рыба, на безлюдьи и Фома дворянин, и мой ссыльный аристократа, прожив несколько лет где-то в Хасав-юрте или Грозной, считал лакомством даже Ставропольские спектакли, к которым я потом никак не мог привыкнуть: так от них тошнило меня. Князь, очевидно окавказился, и потому доставил мне второе Кавказское впечатление. С первым оно имело общего, кроме дубленого полушубка, еще и большую фляжку с ромом, повешенную на ремне через плечо путешественника.

Подъезжая к Ставрополю, ямщик, со станции «Русской», спросил меня, в какой гостинице я хочу остановиться: в Варшаве или в Орле? Первая, дескать, на верху, а вторая внизу, так и дороги к ним разные. Я выбрал Орел, и скоро мы бултыхнули в овраг, которым город Ставрополь отделяется от станции «Русской» и через который собственно нет почтовой дороги, по крутизне подъемов. Говорю нет, потому что и в 1874 году дело оставалось в прежнем виде, хотя через объезд оврага дорога удлиняется слишком вдвое противу хорды, связывающей «Русскую» с городом».

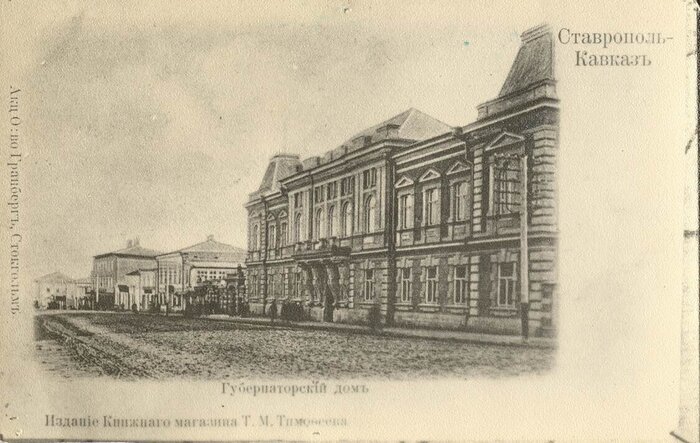

Из воспоминаний М. И. Венюкова: «В Ставрополе я был прекрасно принять начальником штаба войск Кубанской области, генералом Забудским… Дом Н. Н. Забудского в Ставрополе был центром всего военного общества, а как гражданское почти не существовало, потому что губернские чиновники жили большею частью в одиночку или тесными кружками, то, стало быть, он и вообще в городе был первым, так как ни граф Евдокимов, ни губернатора Пащенко не блистали гостеприимством. Я не раз спрашивал потом Ставропольцев, всегда ли это было так, или подобный образ жизни зависел именно от характера двух последне-названных лиц. Ответ был тот, что Ставрополь никогда не блистал общественною жизнью, да и не мог блистать: дворянства в Ставропольской губернии почти нет, а чиновники либо сидели по домам на скудном жалованье, либо копили побочные доходы и следовательно, тоже прикидывались бедняками. (прим. да это предки Корейко!)

Даже губернаторами там обыкновенно бывали люди скромные, без средств, выслужившиеся из министерских начальников отделений или старых вице-губернаторов, люди честные, но не далекие. Про одного из них, некоего В-го, в Ставрополе, я думаю, и доселе сохранилось следующее предание, рассказанное мне Забудским. Проезжал через город, на пути из Тегерана в Петербург, Персидский посол. Его приказано было чествовать по возможности, и потому местные Азияты в минуту его пpиезда, на пороге отведенного ему дома, зарезали барана, через кровь которого посол и вошел в сени. Это ему очень понравилось. На возвратном пути опять была в Ставрополе почетная встреча, но о баране забыли. Посол с улыбкою упомянул о прошлом разе в разговоре с полицеймейстером, и тот, будучи нерасположен к губернатору В-му, решился воспользоваться этим случаем, чтобы поднять его на смех. На утро, явясь к его п-ву с обычным рапортом, он доложил, между прочим, что посол недоволен Ставропольским гостеприимством, потому что забыли такую простую вещь, как баран. Губернатор бросился извиняться, а полицеймейстер распустил по городу следующее четверостишие, будто бы произнесенное Ставропольским сановником перед Тегеранским:

Для дружбы двух держав, России и Ирана,

И из почтенья к вам, cтепеннейший посол,

Готов бы я себя разрезать, как барана;

Но как же быть тут? Я осел!»

Со временем лицо города стало меняться. Из Энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона (1900): «Ставрополь Кавказский — губернский город на верховьях речки Ташлы, на высоте около 2000 футов, на сильно пересеченной местности. В окрестностях довольно много лесов. Питьевой водой город снабжается из родника посредством водопровода, проведенного в бассейны. Площадь, занимаемая С. вместе с предместьями, равна 25 кв. верстам, в том числе под поселением города 2514 десятин, под общественными садами и бульварами 496 десятин. Городской земли 17766 десятин, в том числе под пашнями и сенокосом 11414 десятин и под городскими лесами 1493 десятины.

Жителей 44679 (22951 мужчина и 21728 женщин). Дворов 4292. Главный контингент населения, преимущественно православного, составляют русские, затем следуют армяне, евреи, поляки, немцы и пр. Мещанского сословия 9100 семей, почетных граждан 47, купцов 71, дворянских фамилий 60. Главное занятие мещан — хлебопашество и огородничество. Заводов 63, с 329 рабочими и с производством на 874895 руб.; всего более развито мукомольное производство. Торговых и промышленных заведений 597. Городской общественный банк, отделения банков государственного, азов.-донск. ком. и харьк. зем., банковая контора, общество взаимного кредита. Церквей 17, монастырь женский Иоанно-Мариинский. Учебных заведений 55, с 5596 учащимися. Мужская гимназия с реальным отделением (808 учеников), 2 женские гимназии (775 учениц), училища: городское 6-классное (363 учащихся), ремесленное (58 учащихся), общественное 2-классное (69 мальчиков, 20 девочек), городских одноклассных 10 (297 мальчиков, 158 девочек), благотворительных 2 (41 мальчик, 42 девочки), лютеранское 1 (26 мальчиков), католическое 1 (11 мальчиков, 9 девочек), частных учебных заведений 6 (96 мальчиков, 48 девочек), воскресная школа, вечерних и повторительных курсов для взрослых 11 (359 мужчин, 449 женщин). Духовные учебные заведения: семинария (293 человека), училища епархиальное женское (448 человек) и духовное (303 человека), образцовых школ 2 (71 мальчик, 53 девочки), церковно-приходских школ 13 (456 мальчиков и 343 девочки).

Два благотворительных общества: Андреевско-Владимирское братство и Общество для содействия распространению народного образования. Первое имеет убежище для бесприютных детей (61 дитя), при нем школа (52 человека), с мастерской, бесплатную народную библиотеку-читальню, дом для беспомощных престарелых (12 мужчин, 25 женщин) и при нем 2 школы — для мальчиков (65 человек) и для девочек (50 человек), бесплатную столовую, книжный склад, снабжающий беднейшие школы учебными пособиями. Второе общество имеет 2 школы (89 человек) и при них послеобеденные классы (92 человека), 4 воскресные школы, 2 бесплатные библиотеки-читальни, 1 дешевую платную библиотеку имени В. Г. Белинского; оно устраивает народные чтения (62), которые в 1899 г. посетило более 5000 человек. Городская общественная библиотека с 14064 тт., городских бесплатных библиотек-читален 3, книжных магазинов 4, типографий 5; газет издается 3 (одна — частным лицом). Общества: церковно-археологическое, медицинское, ветеринарное, охотничье, для содействия защиты и воспитания детей, помощи бедным, вспомоществования беднейшим ученицам, с женской гимназией, вспомоществования недостаточным ученикам, с мужской гимназией. Богадельни 2, на 70 человек. 5 больниц при учебных заведениях, 1 при тюремном замке, больница приказа общественного призрения на 25 кроватей, 2 городские лечебницы для приходящих, 1 частная глазная лечебница, приемный покой при станции железной дороги. Вольнопрактикующих врачей 14, дантистов 4, аптек 3. По смете 1899 г. поступило городских доходов 190802 руб.; израсходовано 178387 руб., в том числе на содержание городского управления 34936 руб., на народное образование 25239 руб., на медицинскую, ветеринарную и санитарную части 10037 руб., на общественное призрение 3915 руб., на благоустройство города 25116 руб., на содержание городской полиции 19823 руб., на пожарную часть 8715 руб. С. составляет конечный пункт Ставропольской ветви Владикавказской железной дороги.

Ставропольский уезд — граничит с юго-западной стороны с Кубанской областью; занимает пространство в 6764,9 кв. верст. Поверхность в южной части уезда гористая, пересеченная многими глубокими балками, в северной же части имеет чисто степной характер. В южной части многие пункты поднимаются до высоты 2000 футов и более (см. С. губерния); северная же сравнительно низка. Южная часть уезда имеет более или менее влажный климат, получает значительное количество атмосферных осадков и орошается многими, хотя и маленькими речками; северная же отличается сухим климатом, совершенно безлесна и слабо орошена. Из речек наибольшее значение имеют Бол. Егорлык, Кугульта, Ташла и Грачевка, но и в них воды много весной и в начале лета, осенью же они почти пересыхают. Южная часть отличается хорошими подпочвенными водами, а в северной части они содержат много солей. Климат более или менее здоровый (о почве, животном и растительном мире — см. С. губерния).

Жителей 129509 (65532 мужчины и 63977 женщин). Густота населения — 16 человек на 1 кв. версту (1898). Главное занятие жителей — земледелие. Собрано (1898): озимой пшеницы 4298331 пуд, ржи 178023 пуда, овса 1213421 пуд, ячменя 1801475 пудов, проса 227864 пуда, льна 168026 пудов, конопли 18522 пуда. Средний урожай с 1 десятины: озимой пшеницы 49 пудов, овса 61 пуд, ячменя 74 пуда, льна 14 пудов. Крестьянских дворов 13988; из них не имеет волов 6466, лошадей 3662, овец 6297, никакого скота 759. От 6 до 12 пар волов имеют 3435 дворов, по 2 лошади 3368, по11—50 овец 4431 двор. Под виноградниками только 800 кв. саженей. Заводов 521, с производством на 136440 руб.; первое место занимает мукомольное производство (11 паровых мельниц, 350 ветряных и водяных). Маслобойных заводов 30, овчинных 65, известковых 12, кирпичных 10, мыловаренный 1, кожевенный 1, горшечных 10, крупорушек 19. Разными промыслами и ремеслами занимаются 1798 лиц. Всех селений 24, частных владений 64, казенных лесных участков 2. Более значительные селения: Безопасенское (12476 жителей), Терновское (10099), Михайловское (9744). Церквей 22 (не считая города С.), аптека 1 (в селении Безопасенском), школ министерских 27, церковно-приходских 29. Мирских расходов 165619 руб., в том числе на народное образование 16530 руб., на церковь 27858 руб., на народное здравие 1669 руб., на подводную повинность 33401 руб., на жалованье должностным лицам 32413 руб., на общественные здания 13857 руб. На душу приходится мирских платежей 4 руб. 21 коп., на 1 десятину — 39 коп. Пожаров было 43, сумма убытков 12416 руб. (1898)».

Другие города цикла: