Так миноносец погиб "Безупречный"... (Часть 3)

ДОЛГАЯ ДОРОГА К ЦУСИМЕ.

В ближайшее время после возвращения миноносцев-«невок» из неудачного похода отряда адмирала Вирениуса они вновь прибыли в Кронштадт на ремонт, в котором безотлагательно нуждались после плавания. Помимо устранения повреждений и неполадок, корабли ожидала модернизация. «Камбуз вынесли на верхнюю палубу, разместив между штурманской рубкой и котельным кожухом в отдельной рубке. (…) Для улучшения сигнализации и растяжки сети радиотелеграфа, аппаратами которого снабдили все миноносцы, на них установили две мачты. Радиотелеграфные рубки у некоторых кораблей смонтировали в помещении сходного тамбура в офицерское отделение, а на некоторых в специальной рубке... Согласно циркуляру командующего 2-й Тихоокеанской эскадрой № 43 от 18 июня 1904 года на миноносцах установили по два пулемета…» (Н. Н. Афонин. Указ. соч.).

Пулеметы на Российском императорском флоте использовались системы «Максим» под 7,62 мм патрон, устанавливавшиеся на бортовых стойках лееров (съемные) либо на стационарном станке. На миноносцах типа «Буйный» они размещались по одному на носу и на корме.

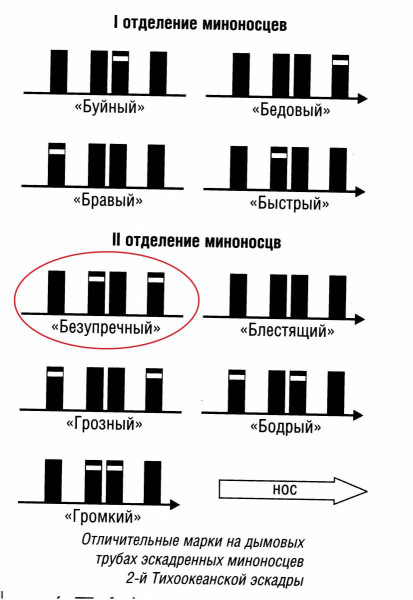

Удивительные метаморфозы претерпела и окраска кораблей. В военно-исторической литературе многократно отражен факт, что командовавший 2-й эскадрой Тихого океана адмирал Рожественский категорически настаивал, чтобы все корабли его эскадры были окрашены единообразно: корпус – черным цветом, ватерлиния и днище – красным, трубы – желтым, мачты – серым. В представлении адмирала это облегчало опознание «свой-чужой», т. к. японские корабли были окрашены в маскировочный серый цвет. На практике корпуса многих русских броненосцев и крейсеров также остались серыми (черной краски на эскадре не хватило на столь масштабные работы), но трубы у всех кораблей аккуратно выжелтили. Тем не менее, по окраске миноносцев 2-й Тихоокеанской эскадры существуют противоречивые сведения. Известны фотографии «Грозного», «Буйного» и «Блестящего», сделанные во время похода незадолго до рокового дня Цусимы, а также «Грозного», прорвавшегося во Владивосток после сражения. На снимках они предстают полностью окрашенными черным, только с белыми ободками на одной-двух трубах (разных у каждого) для визуального опоздания конкретного корабля. Полностью черную окраску выбрал для «Безупречного» и создатель его единственной модели, опознавательные белые ободки нанесены у миноносца на первую и третью дымовые трубы.

В период подготовки к выходу эскадры Рожественского с миноносцев типа «Буйный» некоторые офицеры и специалисты были переведены на крупные корабли (в основном – на крейсеры). Экипажи были пополнены за счет запасных. На «Буйном», «Быстром» и «Бравом» сменились командиры. Командир «Безупречного» капитан 2-го ранга Матусевич остался на прежнем месте.

К 12 сентября 1904 г. в составе главных сил 2-й Тихоокеанской эскадры миноносцы перебазировались из Кронштадта в Ревель (Таллин). Там они приняли на борт запасы для похода и провели последние учения перед походом – ходовые, артиллерийские и минные. Последние проводились без практических стрельб, так как запасы торпед военно-морских арсеналах были сильно истощены отправкой боеприпасов на Дальний Восток. На торпедный аппарат полагалось только по одной «мине Уайтхеда». Довелось «Безупречному» и его систершипам поучаствовать и в «больших ночных учениях по отражению минной атаки». Эти морские маневры, памятуя о печальном опыте Порт-Артурской эскадры, провел адмирал Рожествеский. Миноносцы вели на буксире щиты-мишени, по которым надлежало стрелять противоминным калибрам броненосцев и крейсеров. Результаты стрельб оказались плачевными, и начальник эскадры не преминул отразить это «выразительным стилем» в своем приказе №69 (Сборник приказов и циркуляров по 2-й эскадре флота Тихого океана за 1904—1905 года. Владивосток, 1905). Попаданий по мишеням было досадно мало, зато болванки градом сыпались вокруг миноносцев, которые мужественно продолжали буксировать щиты. После этого моряки стали шутить, что экипажи миноносцев «побывали под неприятельским огнем».

26 сентября З. П. Рожественский, недавно произведенный в вице-адмиралы, выстроил 2-ю эскадру Тихого океана на Ревельском рейде для высочайшего смотре. Николай II обошел корабли на катере под императорским брейд-вымпелом и посетил крупные корабли, чтобы напутствовать моряков многократно повторенным им в тот день пожеланием «победоносного похода и благополучного возвращения на Родину» (А. С. Новиков-Прибой. Указ. Соч.). Миноносец «Безупречный» и другие малые корабли не удостоились посещением августейшего гостя, однако тоже салютовали флагами его проходившему катеру.

28 сентября 2-я эскадра перешла из Ревеля в Либаву, а 2 октября выступила в свой поход длиной в половину земного шара – в долгую дорогу к Цусиме. На этом этапе «Безупречный» и другие миноносцы эскадры двигались в походном ордере. Несмотря на встретившие их в Балтийском море шторма, они поддерживали эскадренный ход в 9-10 узлов.

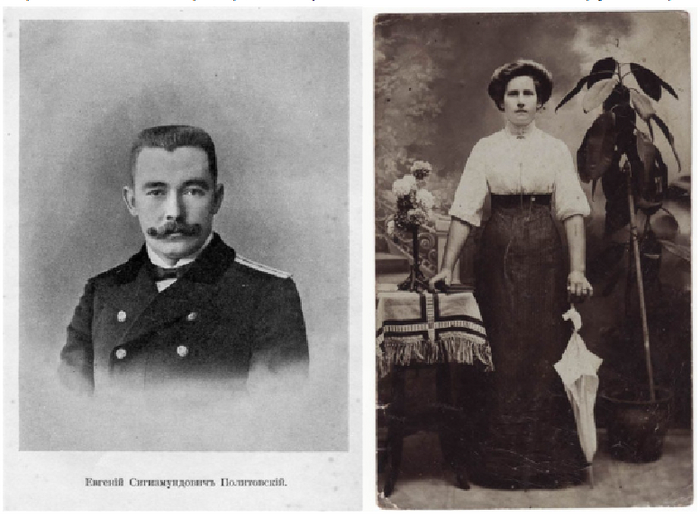

Кроме того, они исполняли на начальном этапе похода обязанности «регулировщиков морского движения». «Эскадра разбита на несколько эшелонов, идущих на значительном расстоянии друг от друга. Около каждого эшелона миноносцы, - записал 4 октября в письме к супруге флагманский корабельный инженер эскадры Евгений Сигизмундович Политовский (погиб при Цусиме, его письма посмертно изданы супругой: «От Либавы до Цусимы», СПб., 1908). - Как только заметит, что по нашему курсу или прямо к нам навстречу идёт пароход или лайба, то миноносец подходит и очищает дорогу, т. е. прогоняет их в сторону. Красивая картина - миноносец, идущей полным ходом; он, как змея, быстро, быстро стелется по морю, а сам низкий - самого еле от воды-то вдали видать!» Миноносцы использовались и в качестве посыльных судов, передавая по эскадре приказы флагмана или доставляя на другие корабли членов штаба.

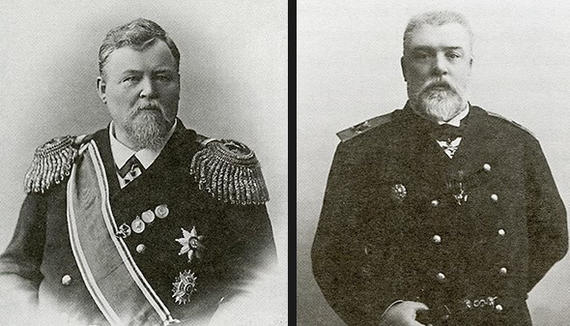

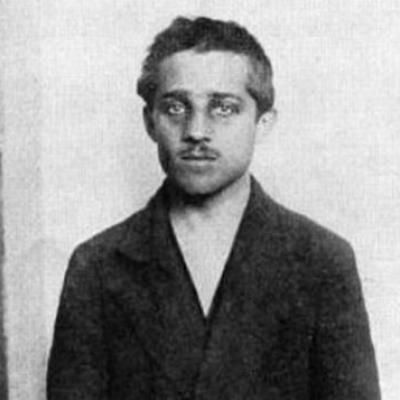

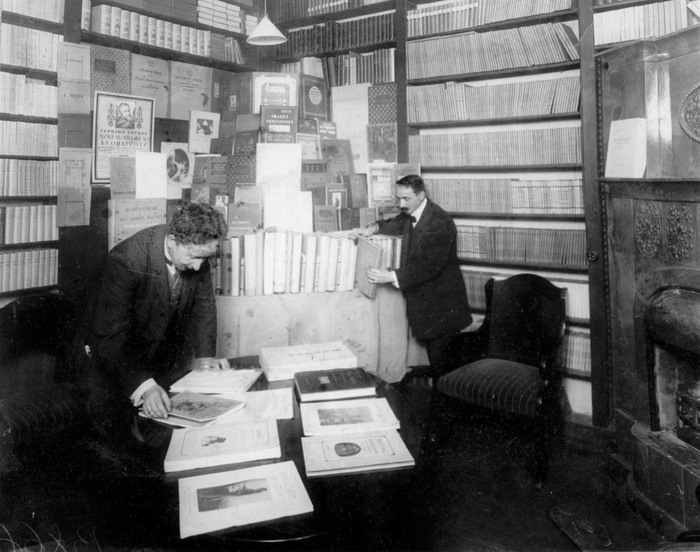

Флагманский корабельный инженер Евгений Сигизмундович Политовский,летописец похода 2-й Тихоокеанской эскадры, и его супруга София,адресат и издатель "писем мертвого человека"

Так они добрались до датского мыса Скаген, где адмирал Рожественский произвел первую из многих последующих оперативных реорганизаций эскадры, разделив ее на 6 отдельных отрядов. Миноносец «Бзупречный» вошел в состав 1-го отряда вместе со своими систершипами «Блестящий» и «Бодрый» под командой капитана 2-го ранга Шамова («Блестящий»). Состав отряда досконально повторял бы аналогичное расписание первого похода «Безупречного» в 1903-1904 гг., но на сей раз к миноносцам был добавлен транспорт «Корея», с которого им предстояло принимать уголь, воду и припасы. 20 октября 1904 г. 1-й отряд первым из 2-й Тихоокеанской эскадры отошел от Скагена и направился по маршруту Скаген – Шербур – Алжир – Суда (о. Крит).

За время похода 2-й Тихоокеанской эскадры до северо-западной оконечности Африки, омраченного, в частности, «Гулльским инцидентом» 22 октября (миноносцы в нем, к счастью. Участия не принимали), маршрут следования был несколько изменен. С 28 октября по 5 ноября произошел сбор сил эскадры в Танжере (исп. Марокко), где адмирал Рожественский разделил их на два «потока». Главным силам предстояло идти в обход Африки, в то время как Отдельному отряду судов под командованием контр-адмирала Дмитрия Густавовича Фелькерзама (флаг на броненосце «Сисой Великий»), в состав которого были включены и миноносцы, надлежало пройти Гибралтар, Средиземное море и Суэцкий канал. Местом рандеву эскадры командующий назначил остров Мадагаскар (фр.).

Согласно новому расписанию эскадры, все миноносцы были распределены между транспортными судами, которым было приказано взять их на буксир. Адмирал Рожествеский хорошо понимал ограниченные ресурсы их мореходности и автономности, а довести очень небольшие минные силы эскадры на Дальний Восток надлежало хотя бы в относительно годном к бою состоянии. Кроме того, на каждый из транспортов была назначена «запасная команда» для миноносцев (ок. 30 чел. на каждый), чтобы оказывать им помощь в погрузке угля и замещать выбывших из строя по болезни членов экипажей. Разумеется, в «миноносный запас» командиры «сплавили» самых ленивых или слабосильных матросов, и проку от этого правильного в теории шага оказалось немного.

«Безупречный» и его собратья совершили свой второй средиземноморский переход, чередуя движение своим ходом и на буксире. До 8 ноября Отдельный отряд Фелкерзама сделал остановку на Крите. Известно, что за это время моряки с «Безупречного» посетили на берегу могилу своих товарищей, погибших в результате описанного выше несчастного случая в бухте Суда при походе отряда адмирала Вирениуса, и «обиходили» ее.

При прохождении Суэцкого канала миноносцы составили авангард Особого отряда и к 20 ноября своим ходом пришли в Джибути. 1 декабря 1904 г. контр-адмирал Фелькерзам вывел Отдельный отряд в море и взял курс на Мадагаскар, к месту сосредоточения эскадры.

С выходом в Индийский океан для миноносцев и их экипажей началась самая тяжелая часть похода. Монография Н.Н. Афонина «Невки» содержит ее подробное описание, так что здесь имеет смысл ограничиться распределением по группам проблем, с которыми столкнулись «на океанской волне» «Безупречный» и его товарищи по несчастью.

1. Движение на буксире у транспортов.

Даже в условиях небольшого волнения при эскадренном ходе 9 узлов миноносцы сильно «валяло» с борта на борт. Буксировочные концы постоянно рвались. «Поимка» очередного оторвавшегося миноносца, который шел с погашенными котлами и не мог быстро самостоятельно дать ход, замедляла движение, корабли Отряда растягивались и теряли друг друга. Недаром участник похода 2-й эскадры Тихого океана в качестве мичмана с транспорта «Иртыш» Гарольд Карлович Граф, автор интересных мемуаров «Моряки», для описания мучительной буксировки миноносцев вместо уставного термина использует выражения: «тащили», «волокли».

2. Погрузки угля в море.

Когда адмирал Фелькерзам считал возможным пустить миноносцы своим ходом, они быстро выжигали запасы угля, и приходилось перегружать его в море. Миноносцы при этом швартовались к бортам транспортов, что регулярно влекло повреждения корпусов кораблей.

3. Износ механизмов.

Несмотря на то, что своим ходом миноносцы шли только на отдельных отрезках перехода, к моменту прибытия на Мадагакар технический осмотр показал, что их машины «расшатаны», а котлы нуждаются в капитальной чистке. Техника фирмы Yarrow Shipbuilders оказалась не рассчитана на такие нагрузки.

4. Плохие бытовые условия.

К спартанским «удобствам» миноносникам Российского императорского флота (как и всех остальных) в начале ХХ в. Было не привыкать. «Собачками» называли в обиходе их крошечные корабли моряки с броненосцев и крейсеров, и добавляли: «На «собачках» и служба собачья». На «невках», рассчитанных на три дня автономности плавания, люди были лишены возможности нормально отдохнуть и помыться, имевшейся на крупных кораблях. «Удивляюсь собачьей жизни на миноносцах, - записал флагманский корабельный инженер 2-й Тихоокеанской эскадры Евгений Сигизмундович Политовский. - Качает нещадно, грязно, летит сажа из труб, тесно. Вдобавок ко всему отчаянная еда… Меня удивляет, что офицеры смотрят на такую голодовку совершенно спокойно» (Цит. по Н.Н. Афонин. Указ. соч.). Предполагалось, что миноносцы будут получать провизию с «отвечающих» за них транспортов, однако на практике их снабжение носило характер «подачек» и поступало нерегулярно. Особенно тяжелая ситуация складывалась с хлебом, который выпекался только на броненосцах и новых крейсерах. Миноносники на протяжении всего похода, если не представлялось возможности достать свежий хлеб с берега во время стоянок, стачивали зубы флотскими сухарями «броневой» закалки. Еще хуже обстояли дела с пресной водой. Приказ адмирала Рожественского №35 от 24 сентября 1904 г. гласил: «Уничтожить доступ всех желающих к пресной воде для котлов…, в командные умывальники наливать только соленую воду. (…) Опресненную воду отпускать по ведру на человека всем в дни мытья белья, машинной команде по смене с вахты и прочей команде после погрузки угля…». Тем не менее, в отличие от команд крупных кораблей, по которым прокатилась серия «потемкинских бунтов» (Г. К. Граф сообщает о «возмущении команды» на броненосце «Бородино», Новиков-Прибой – на броненосце «Орел» и крейсере I ранга «Адмирал Нахимов»; разгневанный адмирал Рожественский издал по ним специальный приказ № 34), моряки с миноносцев переносили лишения стоически.

«Поход этих миниатюрных судов через три океана и десятки морей с командой, скученной в тесных помещениях и обреченной вариться в собственном поту под тонкой железной палубой, раскаленной тропическим солнцем, сам по себе является подвигом» (Г. Б. Алексадровский. Указ. соч.).

Слабым утешением миноносникам стал императорский указ от 6 декабря 1904 г. о награждение некоторых командиров вместе с рядом других офицеров эскадры орденами Св. Анны II степени «за плавание в составе 2-й эскадры Тихого океана». Орден получил и командир «Безупречного» капитан 2-го ранка Матусевич; «Анна» стала его последней наградой. Известие о «монаршей милости» моряки получили только после прихода к Мадагаскару и доподлинно неизвестно, были ли вручены сами ордена.

Преодолевая все сложности, 12 декабря 1904 г. отряд адмирала Фелькерзама прибыл к месту рандеву эскадры, обогнав на две с лишним неделе главные силы адмирала Рожественского, и встал на якорь в бухте острова Нуси-Бе (в ряде источников нач. ХХ в. – Носси-Бе) у северного побережья Мадагаскара. Силами технических специалистов отряда был немедленно начат ремонт миноносцев. Однако «Безупречный» и другие однотипные корабли проделали первую часть пути эскадры относительно благополучно. Сказался и приобретенный в их первом походе с адмиралом Вирениусом опыт команд, и неоднократная доработка кораблей. В сравнении с «невками», особенно печальными выглядят результаты похода миноносцев т. н. Дополнительного отряда капитана 1-го ранга Леонида Федоровича Добротворского, отправленного вдогонку за эскадрой Рожественского. Из пяти его миноносцев все три корабля типа «Сокол» пришлось из-за неисправности оставить в Средиземном море, и только «Грозный» и «Громкий» с многочисленными поломками и авариями добрались к февралю 1905 г. в Нуси-Бе.

Затянувшаяся до 3 марта 1905 г. стоянка на Мадагаскаре описана мемуаристами с эскадры как затянувшийся период бездействия и апатии, прерывавшийся тяжелыми работами по ремонту и обеспечению кораблей, а также приступами командной активности или гнева адмирала Рожественского. Однако миноноскам в это время простаивать не приходилось. Адмирал Рожественский опасался японских диверсий и внезапных атак миноносных сил неприятеля против неподвижно дремлющих на рейде русских броненосцев и крейсеров. Поэтому на «Безупречный», «Буйный», «Быстрый», «Бравый», «Бедовый», «Блестящий» и «Бодрый» («Громкий» и «Грозный» пришли позже и долго ремонтировались) были возложены обязанности по ежедневному тралению рейда (против плавающих мин) и круглосуточному патрулированию у входа в бухту. На брадвахтенную службу миноносцы ходили по одному, реже по два. При этом на эскадре боялись в темное время суток принять их за неприятельский корабль, и каждый идущий по рейду миноносец должен был освещать прожектором флаг на корме, условно окрашенные мелом или известью трубы, а также передавать устанавливавшиеся на каждый день позывные.

Флагманский корабельный инженер эскадры Е.С. Политовский описывает также случай применения миноносцев в качестве «военной полиции»: «27 декабря. В два часа дня "Роланд" (германский буксирный пароход, арендованный для эскадры и переименованный во время похода в «Русь» - М.К.) поднял сигнал: "взбунтовалась команда". Миноносцу "Бедовому" было предложено усмирить бунтовщиков и, если потребуется, то расстрелять их. "Бедовый" с такими полномочиями быстро восстановил там порядок. Оказалось, что кочегары не желали заманить двух заболевших товарищей, из-за этого и поднялась вся история».

Вообще, Е.С. Политовский, которому приходилось часто бывать на миноносцах 2-й Тихоокеанской эскадры, производя ремонтные работы или переезжая на другие корабли, оставил немало интересных описаний службы и характера экипажей этих доблестных маленьких кораблей. «28 декабря. Сегодня с раннего утра разъезжал по кораблям. Вот жизнь на миноносцах: тесно, грязно, жарко, все время качает. Палуба вся заставлена разными предметами, по всем углам спит команда, туг же толкаются собаки, а на некоторых миноносцах и обезьяны. Ступить негде. Команда сжилась с офицерами, не стесняется их, но команда хорошая, разбитная, смелая и находчивая. (…) Заехал я сегодня на одень миноносец, сидят командир и офицер на палубе, пьют чай, оба ходят босиком и в одних тельниках и белых брюках. (…) Завтракал на "Быстром"… Странно видеть офицера, который гладит себе китель? Такую сцену я наблюдал на миноносце». (Е.С. Политовский, Указ. соч.)

Кроме того, «Безупречный» и его собратья исполняли в Нуси-Бе еще один невеселый долг. «Под влиянием тяжелых условий смертность на эскадре сильно увеличилась, и почти каждый день в море «на похороны» выходил дежурный миноносец печально приспущенным флагом, имея на корме одного или двух покойников» (Г. К. Граф. «Моряки»).

В таких условиях неизбежно падала дисциплина. За время простоя в Нуси-Бе миноносец «Безупречный» удостоился выговора за то, что люди с него утроили драку с матросами из «запасной команды» во время погрузки угля, обвинив последних в «нерадивой работе». Этот проступок можно понять: на миноносец требовалось перетащить до 75 тонн угля. Для нижних чинов числом менее 70 человек это была поистине каторжная работа, и отлынивающие «помощники» сами напрашивались на тумаки. Зачинщикам драки повезло отделаться «поставкой под ружье». При эпизоде с командой миноносца «Грозный», разгромившей хижины "и торговлю" местных жителей после какой-то ссоры, четверо моряков пошли под суд.

Возможно, драка оказала негативный эффект на положение командира «Безупречного» капитана 2-го ранга И. А. Матусевича. 1 января 1905 г. он был отчислен адмиралом Рожественским от командования миноносцем с условным оставлением в должности до окончания похода. «Зиновий», как тайком называли на 2-й эскадре Тихого океана ее командующего, в приказах по эскадре обычно не ограничивал своего разгромного красноречия, со смаком перечисляя проступки кораблей, их командиров и даже отдельных офицеров, и налагая кары. Личность адмирала Рожественского характеризуется современниками очень по-разному (например, легендарный Степан Осипович Макаров был о нем высокого мнения), но его крайне нервозный и эксцентричный командный стиль признают все. Г.К. Граф, очень мягкий «судья», стремящийся избегать в своих мемуарах критических оценок, пишет, что на эскадре «Зиновия» «страшно боялись. Это обстоятельство, надо полагать, и способствовало увеличению всяких злоключений, потому что нервность командира передавалась офицерам, а от них команде, и дело не спорилось». Рожественский с легкостью отдавал под суд, сажал под арест или списывал с эскадры неугодных ему людей. Но в случае с И.А. Матусевичем остается не до конца понятной причина отстранения его адмиралом, обоснования не приводятся.

Флотоводческие таланты адмирала З. П. Рожественкого и качество командования им 2-й Тихоокеанской эскадрой за прошедшие со времен Цусимы годы также оценивались в профессиональных и исследовательских кругах очень неоднозначно. Однако в чем адмирала нельзя обвинить, так это в недостатке энергии. За время стояки с Нуси-Бе он пять раз устраивал эскадренные учения с выходом в море и боевыми стрельбами для отработки маневрирования и ведения огня в бою. З.П. Рожественский каждый раз в приказах по эскадре достаточно подробно и еще более раздраженно разбирал результаты боевой учебы, утверждая, что абсолютное большинство кораблей действовали из рук вон плохо. Семь миноносцев типа «Буйный», занятые повседневной службы, участвовали в подобных учениях только однажды, 25 января 1905 г., и удостоились за это своей порции адмиральской ярости. «Простейшие последовательные повороты на два, а три румба… никому не удавались, - громил грозный начальник эскадры своих подчиненных в приказе №71. – Стрельба… была бесполезным выбрасыванием боевых запасов».

Другим способом «взбодрить эскадру» в Нуси-Бе адмирал Рожественский полагал слаживание нового боевого расписания, которое коснулось и «Безупречного». Согласно тактическому распределению, после прибытия Дополнительного отряда каперанга Добротворского (прозванного моряками «догонительным») и нескольких вспомогательных кораблей, миноносец «Безупречный» был приписан к крейсерскому отряду контр-адмирала Оскара Вильгельма Энквиста. В отряд вошли также посыльное судно «Алмаз» (флаг), крейсера «Аврора», «Олег» и «Дмитрий Донской», вспомогательные крейсера «Рион» и «Днепр», миноносцы «Блестящий» и «Бодрый».

В составе этого отряда «Безупречный» вместе со 2-й эскадрой Тихого океана покинул теплые воды Мадагаскара и продолжил свое последнее плавание. Индийский океан встретил русские корабли сильным волнением. Верный своим привычкам, З.П. Рожественский с началом нового похода попытался жестко «дрессировать» свои немногочисленные миноносные силы. «Миноносцы до сего времени буксировались или работали самыми малыми ходами для того, чтобы дать командирам их возможность осмотреться и привести в полный порядок котлы и механизмы; теперь же начинается активная боевая служба миноносцев, которая может потребоваться от них каждую минуту», - провозгласил адмирал и отправил миноносцы своим ходом. Но технические проблемы, которые испытывали эти небольшие корабли, для которых океанский переход был едва ли по силам, не подчинялись указаниями командующего. Изношенные машины и котлы миноносцев могли поддерживать ход только ниже 10 узлов (при проектных 26). Часто они тормозили всю эскадру. Раздосадованный Рожественский «наградил» командиров миноносцев персональными выговорами («условно командующий» «Безупречным» кавторанг Матусевич, кстати, выговора не получил), однако приказал снова взять миноносцы на буксир вспомогательных судов эскадры. Впрочем, мучения миноносных сил с этим не закончились, а перешли в иную стадию. Буксировочные тросы снова лопались, часто причиняя кораблям серьезные повреждения.

Единственная проблема миноносных сил, которую на этом этапе удалось смягчить – снабжение их экипажей. На Мадагаскаре 2-й Тихоокеанской эскадрой были сделаны большие запасы «живой провизии». Транспорта «Иртыш» получил приказ закупить и организовать погрузку для нужд эскадры 100 быков, что и было исполнено мичманом Г.К. Графом. Большое количество скота и птицы было также приобретено большинством броненосцев, крейсеров и вспомогательных судов. Новиков-Прибой свидетельствует, что команда броненосца сжирала в день двух «крупных рогатых», однако при таких запасах кое-что перепадало и миноносникам. Кроме того, на транспорте «Иртыш» прибыло 12 тыс. комплектов матросской обуви и новое обмундирование (Г. К. Граф. Указ. соч.; очередная «шпилька» Новикову-Прибою, утверждавшему, что матросы получили только «крестики из Иерусалима»). Это позволило заменить изношенную форму одежды всем «обносившимся» нижним чинам, а на миноносцах она приходила в негодность особенно быстро.

25 апреля 1905 г. у берегов французского Индокитая (совр. Вьетнам) эскадру адмирала Рожественского, на свою беду, догнало еще одно усиление в лице первого эшелона т. н. третьей Тихоокеанской эскадры (официально: 1-й отдельный отряд судов Тихого океана или 3-й броненосный отряд 2-й эскадры) контр-адмирала Николая Ивановича Небогатова. Он состоял в основном из устаревших броненосных кораблей. Миноносных сил адмирала Рожественского он не укрепил. Хотя укреплять было особенно нечем: из достроенных на 1904 г. 12 миноносцев российского Балтийского флота в поход были отправлены 11 вымпелов (3 отстали), а черноморские корабли, вопреки отчаянным призывам популярного в те время военно-морского публициста Н. Л. Кладо, на театр военных действий не посылали.

Объединив силы с отрядом Небогатова, адмирал Рожественский выдал подчиненным новую оперативно-тактическую организацию эскадры. Сознавая близость столкновения с японским флотом, начальник эскадры выделил свои малочисленные миноносные силы в два отряда, «разбавив» их двумя легкими на ходу крейсерами – «Изумрудом» и «Жемчугом». Опальный со времен Нузи-Бе «Безупречный» был зачислен в «бескрейсерный» Второй минный отряд вместе с «Блестящим», «Бодрым», «Громким» и «Грозный». «Зиновий» явно порадовал бы своими психологическими реакциями живущего в далекой Вене доктора Фрейда. Будучи в силах противопоставить 65 «истребителям» и миноносцам своего японского «визави» Того Хэйхатиро только 9 русских кораблей подобного класса, командующий 2-й эскадрой Тихого океана по крайней мере впечатляюще называл крошечные миноносные соединения.

В последних числах апреля 1905 г. у берегов французского Индокитая миноносец «Безупречный» «соприкоснулся» корпусами с систершипом «Грозный». Незначительная авария, не представляла ничего особенного на фоне сумбурного похода русского флота к своей «Голгофе». Но она вызывает интерес потому, что флагманский корабельный инженер Е.С. Политовский, руководивший устранением повреждений, в одном из последних писем к жене оставил последние «человечные» воспоминания о «Безупречном» и его экипаже. Погибший рассказывал самому дорогому человеку о погибших, как о живых. Все они еще не знали своей судьбы…

«27 апреля. Хотел поговорить с тобой, а тут столкнулись два миноносца, "Грозный" и "Безупречный". Надо их спешно чинить. Мы сейчас в море, а миноносцы в гавани, верст за тридцать от нас. Мне не на чем попасть к ним.

4 час. дня.

Долго сидел на вельботе, ожидая возможности попасть на миноносец "Быстрый". Он отвез меня в бухту "Port Dayot", где стоит часть эскадры. (…)

Работа на "Безупречном" не велика. Меня напугали, сказав, что "Грозный" получил большую аварию и выбросился на берег. К счастью, ничего подобного не случилось. Скоро пойдем во Владивосток.

28 апреля.

Моя работа по починка "Безупречного" выполнена удачно. (…) Вчера обдал на "Безупречном". Долго сидели на палубе и мирно беседовали. Ночь была тихая. Приехали провести вечер офицеры с соседних миноносцев. Они живут все очень дружно. Принято делать друг-другу подарки к именинам и дню рождения, иногда бывают подарки очень странные. Предложили мне остаться ночевать на миноносце. (…) На миноносце покачивало и пришлось на стол ставить скрипку (доска с колышками). Когда на скрипку поставят стакан или тарелку, то кругом их втыкают в столешницу колышки. В столешнице для этого сделаны дырки. Тогда вещи не падают со стола. Миноносец так удачно шел, что чуть-чуть не быль разрезан "Суворовым". Я уже начал приглядываться -- нет ли предмета, за который можно бы было ухватиться, если бы миноносец начал тонуть. К счастью, все обошлось благополучно.

Офицеры "Безупречного" просили достать из кают-компании "Суворова" чаю. Передал их просьбу; обещали дать».

Вот так проходили на «Безупречном» последние дни перед гибелью.

Советские мемуаристы Цусимского сражения – бывший баталер А. С. Новиков-Прибой и бывший инженер завода-строителя на броненосце «Орел» В. П. Костенко («На «Орле» в Цусиме») – описывают настроения русских моряков на пути к «лобному месту» 2-й эскадры Тихого океана как уныние и деморализацию. Любой опытный матрос, не говоря об офицере, после неудачных эскадренных учений у Мадагаскара должен был сознавать низкую боеспособность эскадры, а также реально оценивать невысокую боевую ценность старых кораблей отряда Небогатова. Не добавляло энтузиазма «брожение умов»: благодаря телеграфной и радио связи на эскадре хорошо знали и о капитуляции Порт-Артура и затоплении в нем кораблей 1-й Тихоокеанской эскадры, и о «кровавом воскресенье» и революционных событиях в России.

Не щадит самолюбия русских моряков самый основательный военно-морской историограф Цусимы капитан 1-го ранга граф Капнист, который для описания их настроения употребляет совсем уж унизительные выражения: «Все донесения сводились на одном и том же – на полнейшей нервной прострации, в которую впал весь личный состав к концу компании» («Тсусимская операия»…).

«С присоединением отряда силы эскадры не только уравнялись с неприятельскими, но и приобрели некоторый перевес в линейных судах», - пытался ободрить моряков в своем приказе №229 адмирал Рожественский. «Какие у меня шансы! Разве что японцы попадут на камни: в Желтом море бывают туманы... Вот мои шансы, а других у меня нет», - утверждал он же. Подобное раздвоение личности достаточно точно характеризует состояние главного человека 2-й эскадры Тихого океана накануне решающего сражения.

Однако существуют и прямо противоположные оценки «духа войска» очевидцами. Например, флагманский штурман эскадры капитан 2-го ранга Владимир Иванович Семенов, боевой офицер, уже имевший богатый опыт морских сражений против японцев на Дальнем Востоке, написал: «Не знаю как на других судах, но на «Суворове» настроение было хорошее и бодрое. Чувствовалась некоторая озабоченность, но без суеты. Офицеры, чаще обыкновенного, заглядывали в команду, обходили свои части, разъясняли, толковали, даже спорили…» (В. И. Семенов. «Бой при Цусиме: Памяти «Суворова».). «Настроение на «Иртыше» продолжало оставаться самым бодрым, все спокойно ждали следующего дня и хотели встречи с неприятелем, - честно признается Г.К. Граф, в то время мичман с эскадренного транспорта, - Конечно, в молодых офицерах было много юношеского задора, веры в свои силы, в опыт и знания адмирала Рожественского. Мы плохо отдавали себе отчет в слабых сторонах его эскадры или, вернее, не задумывались над этими вопросами и мечтали о победе».

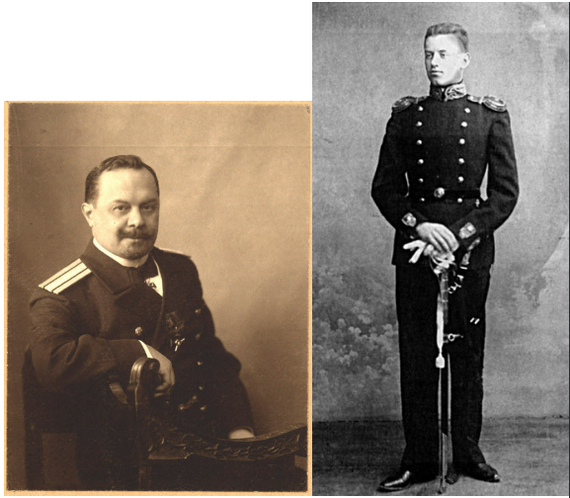

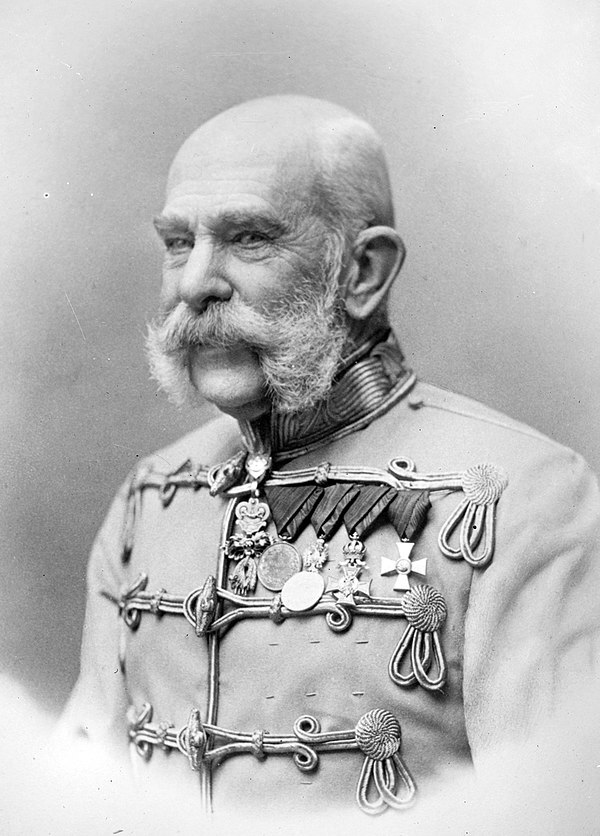

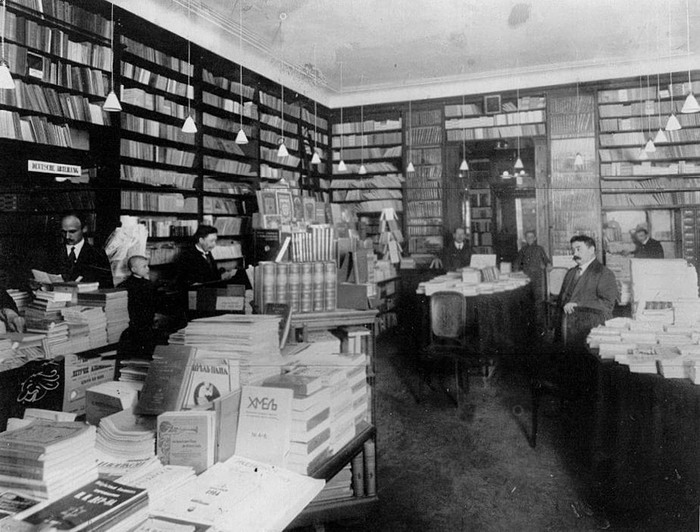

Капитан 2-го ранга В.И.Семенов (на фотографии уже каперанг) и мичман Г.К.Граф, два блестящих мемуариста Цусимы

______________М.Кожемякин.

ОКОНЧАНИЕ ДАНО ПЕРВЫМ КОММЕНТАРИЕМ