Лига историков

Городские флаги

Пост посвящён нескольким примерам символики городов мира. Флаги поселений могут немало рассказать об историческом, географическом и других контекстах, в которых существует город, что мне и хочется раскрыть в данной подборке.

Амстердам

Столица Нидерландов обладает весьма неожиданным флагом. Он был утверждён в 1975 году, однако в действительности гораздо старше, так как был просто-напросто взят из герба, разработанного сразу после наполеоновских войн. В 1814-ом Голландия освободилась от французского владычества, а уже спустя два года приняла новый герб своего мажорного поселения.

Там-то и появилось это чёрно-красное чудо с крестами, представляющее собой щит. Цвета, использованные на нём, некогда применялись в геральдике богатой семьи Персейн, владевшей немалым количеством земель в Амстердаме.

Что до крестиков, то их корень не ясен точно. Есть две версии - это либо кресты Андрея Первозванного, либо символы трёх бед, которые могут угрожать городу - потопа, пожара и чумы.

Второй вариант мне нравится больше - Нидерланды являются одной из самых низменных стран Европы, и затопление их побережья - не редкость, особенно в прежние времена. Для борьбы с морем местные со Средних Веков применяли множество инженерных и не только методов.

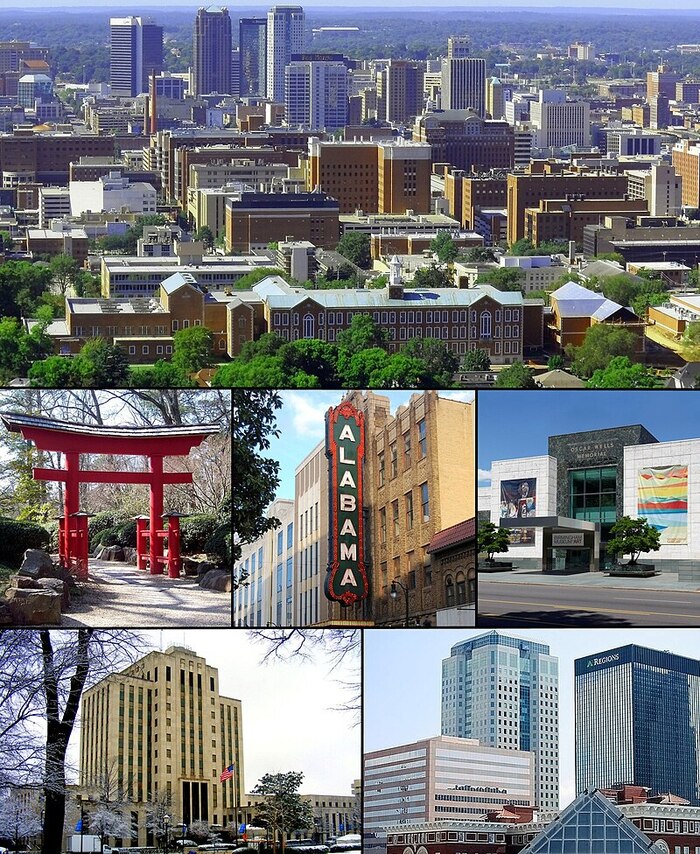

Бирмингем

Но не британский промышленный город, а его американский тёзка, имеющий место в южном штате Алабама.

Основанный в 1871 году, он с самого начала стал экономическим центром региона, а ныне является его крупнейшим поселением с агломерацией в 1,15 миллиона человек. Случилось так благодаря обширному металлургическому производству, расположенному в Бирмингеме-алабамском. Для аграрного и недавно пережившего неудачную войну Юга он являлся крайне успешным местом и локомотивом прогресса, что абсолютно не менялось десятилетиями.

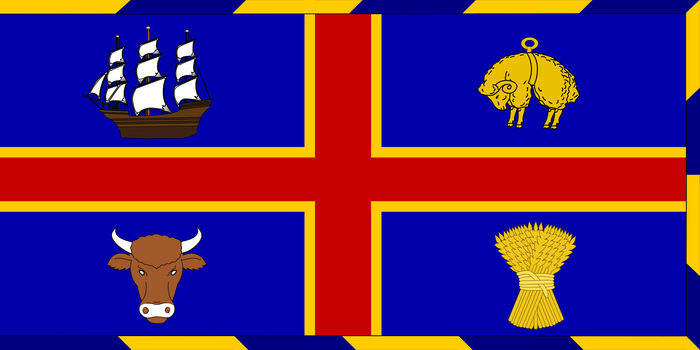

С 1925 года его флаг - вот эта вот штуковина, напоминающая канадский.

Элементов там предостаточно, как видите. Среди них:

Красный и белый цвета - доблесть мужчин и чистота женщин соответственно

67 золотых звёзд - число округов штата

85 лучей - знак того, что "все дороги ведут в Бирмингем" (применительно лишь к Алабаме, само собой)

Красная звезда - сам город. Печать по центру, в свою очередь - с изображением латинского бога Вулкана, покровителя кузнецов и литейщиков.

Воронеж

Крупнейший город Черноземья определённо цепляет своей символикой. Текущая вариация была принята относительно недавно - в 2008 году, однако похожий герб Воронежу присвоила ещё Екатерина II в 1781.

Стандартен на нём только двуглавый орёл, значащий власть и защиту. Остальное отражает специфику населённого пункта.

Белый кувшин, из которого льётся вода, говорит о плодородии и богатстве района. Как обладающая большим массивом чернозёмных земель, Воронежская область находится среди важнейших сельскохозяйственных мест в России. Кроме того, вода - аллегория на одноимённую реку.

Золотая гора - одновременно толкует о крутом правобережье реки Воронеж и о благополучии края. Красный цвет сверху символизирует труд, красоту и тому подобное.

Создатели герба явно опирались на роль Воронежа и окрестностей как житницы, населённой (по идеальному представлению) обеспеченными работящими крестьянами.

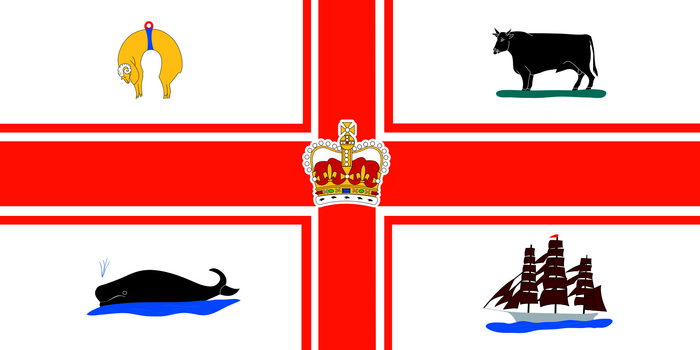

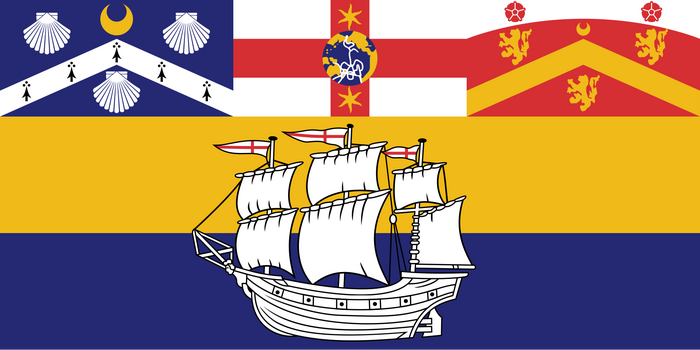

Города Австралии

У них схожие мотивы - корабли, море и сельхозобъекты (пшеница, овцы и тд). Понятно, что это отсылает к истории и хозяйству Австралии:

Подавляющая часть современных австралийцев - потомки мигрантов, прибывших на материк по океану. Из-за сурового климата в его сердце они продолжают в массе своей жить в крупнейших портах, о чём свидетельствует синий цвет и соответствующие формы жизни (киты, моллюски).

В то же время на равнинах у побережья легко заниматься земледелием и особенно скотоводством, что показывают быки и овцы.

А основа и цвета полотнищ во многом прослеживаются от метрополии и родины костяка колонистов, строивших страну - Англии.

Города Восточной Азии

Хотя это очень схоже с логотипами каких-нибудь корпораций, на самом деле речь идёт о символике Пусана, Тэгу и Сеула (Республика Корея) и Тайбэя (столица Китайской республики, не путать с Китайской Народной республикой).

Эти небольшие государства во второй половине XX века резко поднялись за счёт развития капиталистических отношений, что нашло своё отражение даже в таких вещах, где по идее должны иметься традиционные элементы.

Однако таковых нет ни на флагах городов, ни на флагах провинций названных стран. Естественно, характерные вещи просматриваются (например, гора и поле в символике Пусана), но тем не менее - стилизовано так, будто кто-то хочет прорекламировать свою компанию, что показывает глубокое врастание корпоративной культуры в данные общества.

Новый Орлеан

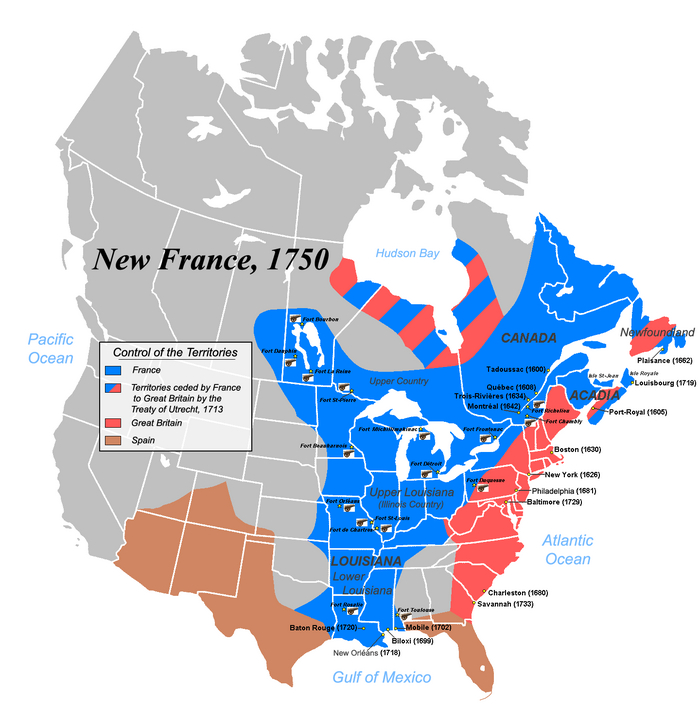

Представленное полотно числится за главным поселением Луизианы с 1918 года. При его составлении учитывался тот факт, что до 1760-х будущая территория штата находилась в состоянии французской колонии.

Как и огромный кусок Северной Америки вообще. Тогда всё это вплоть до Квебека называлось французской Луизианой

В отличие от прочих земель, бывших номинальным владением Парижа с отдельными фортами, в дельте Миссисипи заморская власть осела основательно, что отразилось на облике города - языковом, архитектурном и культурном. По сей день французский язык имеет признанный статус в регионе, на нём говорит немалая доля жителей (включая потомком африканских рабов, завезённых французами)

Да и само название намекает на один из культовых городов Франции - обычный старый Орлеан, что недалеко от Парижа.

С учётом этих обстоятельств и появился такой вот флаг. По сути, он копирует цвета французского, изменив расположение и ширину полос. Ну и три лилии в середине - давний символ французской королевской власти, которая в лице династии Бурбонов велела колонизировать берега Миссисипи (отсюда и "Луизиана" - в честь монарха Людовика (Луи) XIV).

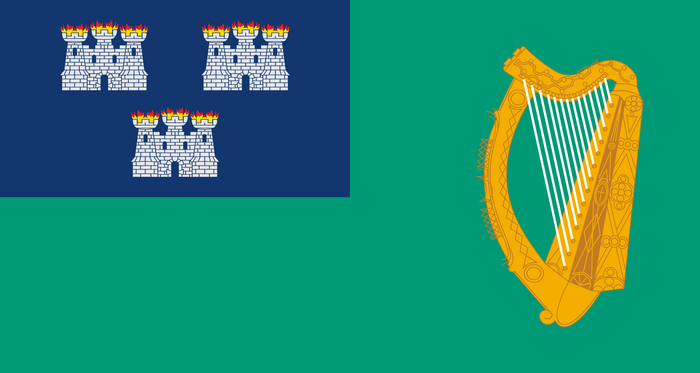

Дублин

Официально закреплён за столицей Ирландии с 1885 года.

Зелёный и синий - национальные цвета острова, а золотая арфа - его старинный символ (согласно легенде, подарок от богов одному из кельтских правителей).

Троица горящих замков, что расположились в левом верхнему углу - герб непосредственно города. Когда англичане в XII столетии завоевали Ирландию, они столкнулись с сильным сопротивлением локального сообщества. Чтобы получить прочный контроль над ним, короли Англии тратили ресурсы на строительство многочисленных замков, из которых можно было бы управлять островом без осложнений.

В Дублине, как в самом важном поселении, таких твердынь возвели прилично. В итоге, их наличие отразилось в геральдике города, а от оной перешло на флаг.

Так миноносец погиб "Безупречный"... (Часть 1)

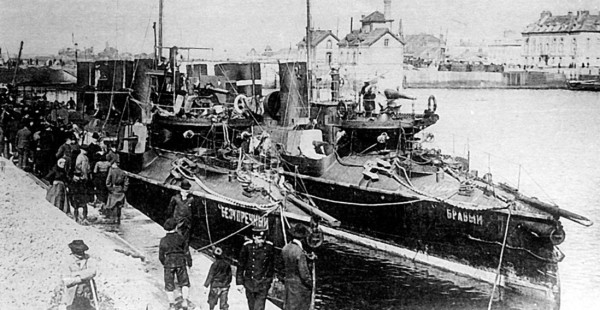

«С него не осталось в живых ни одного человека, о последних минутах его ничего не известно»... Так, слово в слово, описывают гибель в Цусимском сражении миноносца Российского императорского флота «Безупречный» официальные хроники Русско-Японской войны 1904-05 гг. обеих противоборствовавших сторон. В японском плену офицеры русской 2-й эскадры флота Тихого океана напрасно искали среди выживших матросов свидетелей последнего боя «Безупречного». О нем стало известно только из сообщений японских моряков.

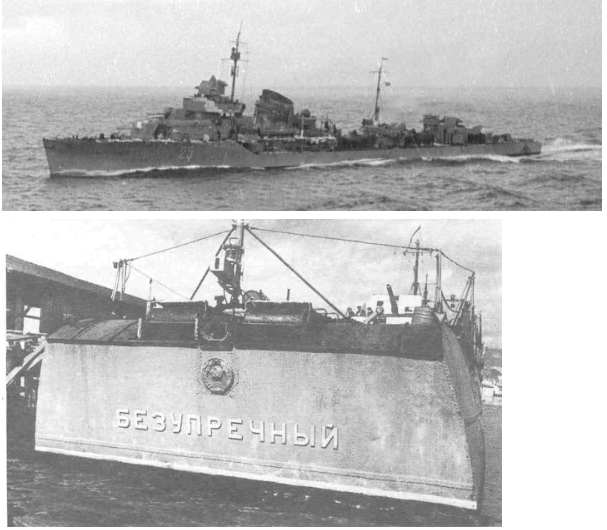

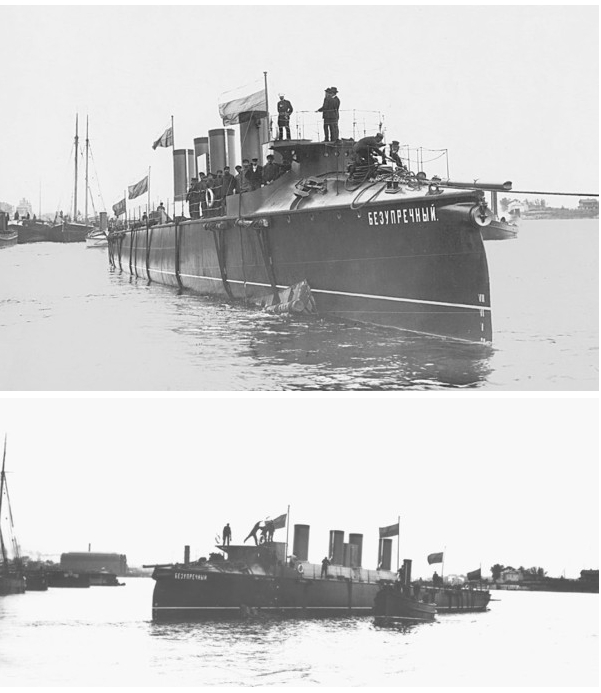

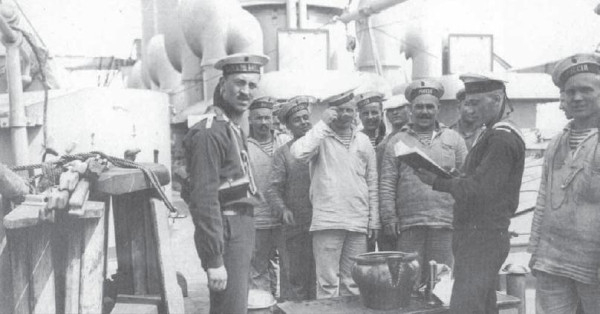

К фото - Эскадренные миноносцы "Безупречный" и "Бравый" в Либаве, незадолго до выхода 2-й Тихоокеанской эскадры, осень 1904.

Использованы фотоматериалы: Эскадренные миноносцы типа "Буйный" | Энциклопедия военной техники (war-book.ru)

15 (28) мая 1905 г., когда силы Объединенного флота адмирала Того Хэйхатиро осуществляли преследование и уничтожение «осколков» разбитой накануне русской эскадры, миноносец «Безупречный» на выходе из Корейского пролива в Японское море был потоплен двумя японскими кораблями – бронепалубным крейсером «Читосэ» (в другом прочтении - «Титосэ») и миноносцем «Ариаке». Соотношение сил: у русского миноносца 350 тонн водоизмещения, одно 75-мм и пять 47-мм орудий, три торпедных аппарата и 73 человека экипажа против суммарных 5 271 тонн водоизмещения, двух 203-мм (в бою не участвовали), десяти 120-мм, пятнадцати 76-мм, четырех 57-мм и шести 47-мм орудий, шести торпедных аппаратов и около 500 душ команды у неприятеля. К списку подавляющего превосходства флага Восходящего солнца следует добавить бронирование крейсера «Читосэ» - от 37 до 114 мм. «Безупречный», как и другие корабли его класса, бронирован не был. Тем не менее, он продержался более часа и ушел ко дну, не спустив боевого Андреевского флага.

Значительная продолжительность боя с тотально превосходящим противником ставит «Безупречный» в один ряд, вернее, в общую кильватерную колонну чести с прославленными русскими миноносцами Русско-Японской войны. Геройская гибель «Стерегущего», «Страшного», «Громкого» запечатлена в граните, бронзе и пантеоне военно-морской истории России. Тем не менее, «Безупречный», в отличие от своих славных собратьев, удостоился в дореволюционной российской историографии всего нескольких строк. Вот, например, что пишет о нем фундаментальная «сытинская» Военная энциклопедия под редакцией полковника Николаевской инженерной академии В.Ф. Новицкого (том IV, СПб., 1911): «БЕЗУПРЕЧНЫЙ, эскадрен. миноносец, вошедший в состав 2-й эскадры Тихого океана, под командой кап. 2-го ранга Матусевича, и пропавший бесследно в бою при Цусиме, 14 мая 1905 г. На эскадре Б. видели в последний раз около 6 ½ час. вечера 14 мая, когда миноносец передавал на броненосец «Император Николай I»… приказание ком-щего адмирала – идти во Владивосток. В донесении адмирала Того имеется указание на то, что Б. потоплен японским крейсером утром 15 мая. На Б. погиб весь состав офицеров и нижних чинов».

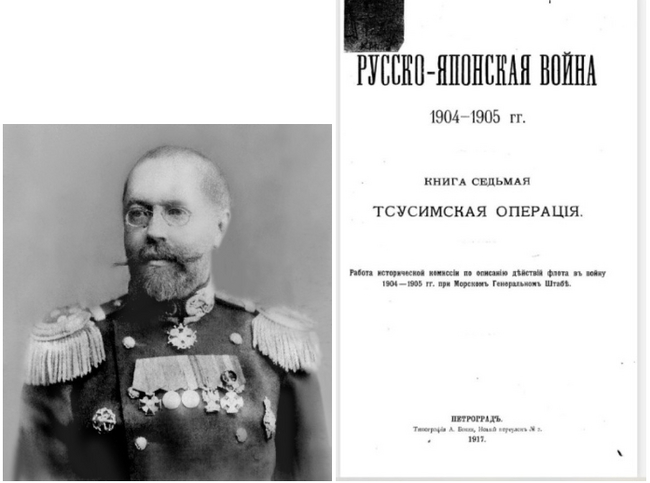

Капитан 1-го ранга (с 27.07.1917 – контр-адмирал) граф А.П. Капнист, под редакцией которого вышел том 7-й работы исторической комиссии по описанию действий флота в войну 1904-1905 гг. при Морском Генеральном Штабе «Русско-японская война 1904 – 1905» под названием «Тсусимская операция», фактически повторил своими словами лаконичные сведения энциклопедии о судьбе миноносца «Безупречный». Трагедия и позор Цусимы оставались для Российского императорского флота «больной темой» до последних дней его существования. На фоне гигантских силуэтов тонущих броненосцев 2-й Тихоокеанской эскадры было не до гибели маленького кораблика, русских свидетелей которой, к тому же, не осталось. Складывается впечатление, что для российских дореволюционных авторов «Безупречный» стал «неприкасаемым» потому, что все сведения о его последних действиях 15 мая 1905 г. они могли почерпнуть только из японских источников. Помимо несомненных примеров мужества русских моряков, Цусима оставила в памяти и немало проявлений прискорбного малодушия. Не того ли, что внезапно откроется очередной неприглядный эпизод, опасались каперанг граф Капнист и Генерального штаба полковник Новицкий?

Отчасти эту тенденцию к сокращению сведений о Цусиме до необходимого минимума описывает в своей книге «Цусимский бой. 50 лет: 1905-1955» (Нью-Йорк, 1956) представитель российской военно-исторической школы в эмиграции Г.Б. Александровский (питомец Морского ЕИВ Наследника цесаревича училища в Петрограде в 1916-17 гг.). «Не делать из Голгофы русского флота бульварного романа, - таково было мнение, высказанное русским офицером в высоких чинах, которое является, наверно, причиной, почему эту тему избегали затрагивать офицеры Российского Императорского Флота».

Трактовка драматического конца служебного пути «Безупречного», как отчаянной борьбы до последней возможности, появилась уже в советской литературе, посвященной Цусимскому сражению. Не в последнюю очередь благодаря скандально известному новатору в этой теме – А.С. Новикову-Прибою, автору неоднозначного романа-эпопеи «Цусима». Будучи участником сражения в качестве баталера на броненосце «Орел», писатель опирался не только (и не столько) на документальные источники, но и на истории, ходившие в среде его товарищей-матросов. Не исключено, что именно в устных рассказах «нижних чинов» впервые прозвучало определение: «героический» в отношении экипажа «Безупречного», и: «расстрелянный, но не сдавшийся в плен,» в отношении самого миноносца. В последующих советских научных и публицистических произведениях о Русско-Японской войне состоялась «реабилитация» этого корабля.

Согласно унаследованной ВМФ СССР от Российского флота традиции, название «Безупречный» было присвоено эскадренному миноносцу проекта 7, вступившему в строй Черноморского флота в 1939 г. К сожалению, он разделил со своим предшественником не только название, но и судьбу. 26 июня 1942 г., следуя с подкреплением в осажденный Севастополь, советский «Безупречный» был потоплен германской авиацией. Из находившихся на нем 239 членов экипажа, 320 (по другим данным – 400) пехотинцев и 16 военных медиков спастись удалось только одному мичману и двоим краснофлотцам. Поэтому в советской литературе миноносец 2-й Тихоокеанской эскадры, погибший в 1905 г., оставался «второстепенным персонажем». В военно-морской истории СССР была собственная гибель «Безупречного» - в 1942-м.

Лишь в последние десятилетия «Безупречный» выдвинулся на передний план внимания отечественных авторов. В историко-публицистическом труде Б.Г. Галенина «Цусима — знамение конца русской истории» (2009–2010) предлагается оригинальная версия роли миноносца в Цусимском сражении. Писатель и офицер ВМФ в отставке Игорь Ли в 2017 г. опубликовал рассказ «Последний бой «Безупречного». Однако первое произведение до сих пор вызывает критические замечания в профессиональных кругах относительно достоверности технических выкладок и обоснованности выводов, а второе является художественным вымыслом.

Миноносец «Безупречный», его служба, участие в походе эскадры адмирала Рожественского и последний бой 15 мая 1905 г. заслуживают самостоятельного описания.

РОЖДЕНИЕ «БЕЗУПРЕЧНОГО».

«Безупречный» был предпоследним по старшинству из десяти братьев, вернее – систершипов, 350-тонных эскадренных миноносцев типа «Буйный» (Буйный, Бойкий, Бравый, Бурный, Быстрый, Блестящий, Бедовый, Бодрый, Безупречный, Видный). В то время их также называли «истребителями» - вольный перевод английского термина destroyer. Российский императорский флот заказал миноносцы в рамках программы 1898 г., предусматривавшей строительство боевых кораблей для нужд Дальнего Востока, где уже завязался узел международной напряженности. Адмиралы Морского технического комитета в Санкт-Петербурге стремились следовать военно-морской «моде» того времени. Нужны были миноносные корабли, не только быстроходные, но также в должной степени мореходные и вооруженные (в т.ч. артиллерией), чтобы осуществлять охранение эскадры в дальних походах и участвовать в ее составе в морских сражениях.

После неизбежной бюрократической волокиты, в качестве разработчика проекта был выбран один из мировых лидеров в создании кораблей подобного типа – британская компания знаменитого кораблестроителя Альфреда Ф. Ярроу «Yarrow Shipbuilders». Этот производитель имел опыт работы в России с 1894 г. Его трудами Российский императорский флот получил свой первый «уничтожитель миноносцев» «Сокол». Готовность построить новые миноносцы выразило Товарищество Невского судостроительного и механического завода – оттуда и последующее прозвище «Безупречного» и его систершипов: «невки». Расходы на строительство каждого миноносца «от киля до клотика» Морское министерство планировало в размере 493,34 тыс. руб.

По иронии судьбы, проекты русских миноносцев, представленные фирмой Альфреда Ярроу, были составлены с учетом опыта строительства для Японии истребителей типа «Икадзути» (1897 г.), первых кораблей подобного класса в императорском флоте «страны Восходящего солнца» и будущих противников русских «невок». Наблюдалось также некоторое сходство с британскими миноносцами типа «26-узловой» программы 1892-93 гг.

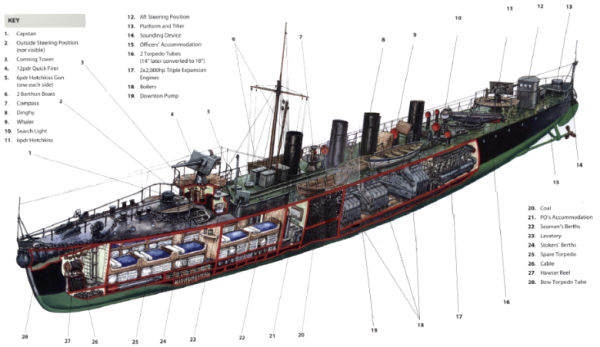

Британский миноносец фирмы Ярроу типа «26-узловой».Русские "невки" были построены скорее не по его образу и подобию, а "по мотивам".

Процесс приема проекта Морским техническим комитетом шел мучительно долго. Излишний бюрократизм был вообще характерен для российского военно-морского руководства тех лет. Дважды планы «заворачивали» на доработку, надо признать – не совсем зря. В частности, к английскому оригиналу было добавлено русское новшество: носовой торпедный аппарат. После почти годовых препирательств между заказчиком и разработчиком, в апреле 1898 г. проект миноносцев был наконец утвержден, и в цехах Невского завода началась работа.

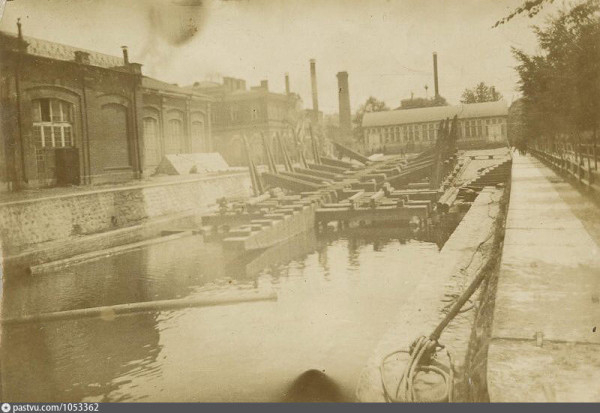

Однако «родовые муки» «Безупречного» и его систершипов на этом не прекратились. Оказалось, что Товарищество Невского завода, сознательно или нет, ввело Морское министерство в заблуждение относительно своей способности построить новые корабли. Первый корабль планировалось сдать для приемочных испытаний к июню 1900 г., а остальные – не позднее мая 1901 г. Но заветный май 1901 г. давно наступил, а первые восемь миноносцев все еще стояли на заводских стапелях. Их корпуса едва удалось достроить до верхней палубы. Два других были еще «не покрыты». Сроки выполнения стапельных работ постоянно затягивались, а некоторые их виды оказались не по силам мощностям российского императорского судостроителя. В результате многие комплектующие – например, паропроводы, машинные рамы, гребные валы - приходилось в авральном порядке заказывать за границей или у других производителей. Машины и котлы также устанавливались импортные. Это означало дополнительные расходы, вызывавшие в высших военно-морских кругах империи почти физическую боль. Адмиралтейство ожесточенно штрафовало Невский завод. Сумма неустойки в конечном итоге составила более полутора млн руб., но, т.к. все паи Товарищества завода принадлежали Государственному банку, долг пришлось списать, чтобы не «перекладывать денежные суммы из правого кармана в левый». Не удивительно, что управляющий Морским министерством адмирал П.П. Тыртов на вопрос Николая II – «Как обстоит дело со строительством новых кораблей для Дальнего Востока?», ответил без оптимизма: «Еще строятся, Ваше величество».

На завершающем этапе постройки (30 июля 1901 г.) всем миноносцам были присвоены условные наименования по названиям рыб. Переименование кораблей прилагательными, обозначающми «виды доблести», состоялось 3 марта 1902 г. «Безупречный» в зародыше именовался «Палтусом». По срокам сдачи корабли были распределены по парам. «Палтус/Безупречный» входил в последнюю, пятую, вместе с «Сигом/Видным». Однако «близнецов» в ходе работ разлучили: «Видный» было решено оснастить вместо привычной паровой машины экспериментальным нефтяным двигателем конструкции талантливого инженера-новатора Бориса Луцкого. Работы на «Видном» затянулись до 1905 г. 1 июля 1902 г. «Безупречный» был спущен на воду в одиночестве.

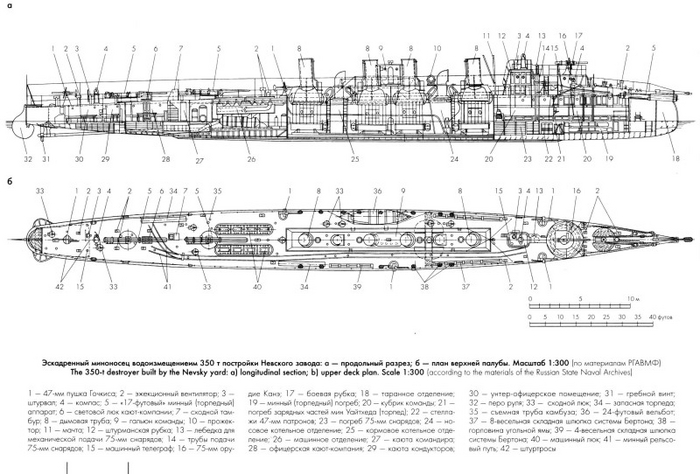

Конструкция «Безупречного», аналогичная таковой восьми его старших систершипов, подробно описана в основательной работе Н.Н. Афонина «Невки. Эскадренные миноносцы типа Буйный и его модификации» (СПб., 2005), так что имеет смысл обратить внимание только на основные характеристики.

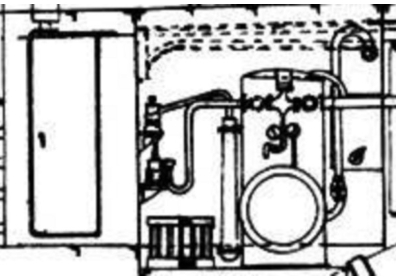

К фото - Схема эскадренного миноносца типа "Буйный". Источник: http://and-kin2008.narod.ru/drawingbuiniy.html Для удобства прочтения предлагаю скопировать и увеличить.

Корпус миноносца имел 64 м в длину, 6,4 м в ширину и осадку 1,78 м. Он был собран заклепочным методом из стальных листов, закаленных по методу Сименса-Мартена, толщиной 4-5 мм. Палуба имела толщину от 3,3 до 6,5 мм, боевая рубка – 6,25 мм. Такая «броня» могла обеспечить защиту разве что от мелких осколков. Живучесть корабля достигалась разделением корпуса водонепроницаемыми переборками на 11 отсеков (с носа к корме): таранное отделение, цепной (канатный) ящик, минный (торпедный) погреб и кубрик команды, артиллерийские погреба, котельное отделение №1 (носовое), котельное отделение №2 (кормовое), машинное отделение, каюты офицеров и кондукторов, кубрик унтер-офицеров, провизионная кладовая (ахтерлюк), ахтерпик с румпельным отделением. Для откачки воды из них имелось в общей сложности 11 помп. Во избежание коррозии металла все «низкие части» миноносца были оцинкованы.

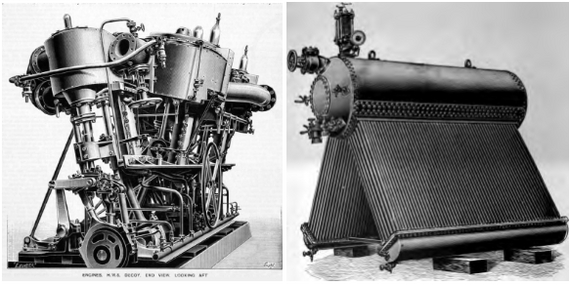

«Сердце» корабля проектной мощностью в 6 тыс. «лошадок» билось в машинном отделении, расположенном в кормовой части. Там были установлены две вертикальные машины тройного расширения пара, а пар поднимался для них в четырех водотрубных котлах фирмы «Yarrow Shipbuilders». «Питался» миноносец традиционным углем, однако в перспективе был предусмотрен вариант перехода на нефтяной двигатель. В угоду этому проекту угольные ямы были сделаны герметичными, чтобы могли использоваться и в качестве цистерн для топлива. От машин вращались две динамо-машины, обеспечивавшие электричеством прожектор и палубное освещение – 40 ламп накаливания в разных отсеках. Вперед «Безупречного» толкали два трехлопастных винта.

Согласно «Программе для составления проектов эскадренного миноносца до 350 тонн», основополагающему документу, в который были заложены идеальные представления Морского технического комитета о кораблях подобного класса, «Безупречный» и его систершипы должны были выдавать не менее 27 узлов хода. Но проведенные в июле-октябре 1902 г. в Кронштадте приемо-сдаточные испытания всей серии из девяти кораблей показали, что на практике машины миноносцев дают не более 5 700 – 5 800 л. с. Миноносцы разгонялись на ходу до разных показателей скорости: от 26 узлов у «Бойкого» до почти 28 у «Бодрого». «Безупречный» продемонстрировал средние результаты, догнав проектные 27 узлов. В результате в тактико-технических характеристиках скорость хода снизили до 26 узлов.

Командование миноносцем осуществлялось из боевой (визирной) рубки, располагавшейся прямо за полубаком (имевшим характерную для кораблей подобного класса в начале ХХ в. форму «черепашьего панциря»); там в бою находился командир. А вот рулевой стоял, словно на парусной шхуне, открытый морским ветрам и соленым брызгам, на мостике штурманской рубки. На мостике располагались штурвальное колесо, магнитный компас (второй – в командирской рубке) и машинный телеграф. Впрочем, это тоже была общая практика на современных «Безупречному» малых боевых кораблях.

Главным оружием миноносца являлись 381-мм торпедные (в 1900-х гг. употреблялся термин «минные») аппараты. Их было три: неподвижный в носовой части корабля, и два поворотных «совкового» типа на корме. Боекомплект к ним состоял из всего шести 17-футовых «мин» (торпед) системы Уайтхеда, две из коих постоянно находились на палубе в кранах возле минных аппаратов, а остальные хранились в минном погребе со снятыми боевыми зарядными частями, находившимися там же. Минный погреб был расположен в носовой части корабля, а два из трех торпедных аппаратов - в кормовой части, поэтому с носа на корму вдоль правого борта был проложен «минный рельсовый путь» для транспортировки торпед.

Артиллерийское вооружение состояло из одного 75-мм и пяти 47-мм орудий. Носовая 75-мм пушка системы французского конструктора Густава Канэ (выпускалась в России по лицензии на Мотовилихинских и Обуховском сталелитейном заводах с 1892 г.) была расположена на площадке, служившей крышей боевой рубки. Пушка устанавливалась на станке российской конструкции А. П. Миллера и имела небольшой броневой щиток – самую серьезную броню на миноносце. Боекомплект состоял из 160 снарядов. Для их подачи из артиллерийского погреба прямо на орудийную площадку была устроена лебедочная система, так что главный калибр «Безупречного» мог «питаться» в бою без перебоев.

Пять 47-мм орудий также французской системы Гочкиса, принятых на вооружение в Российском императорском флоте 1886 г., были далеко не новинкой оружейной индустрии. Они стреляли полуторакилограммовыми чугунными или стальными гранатами при помощи порохового патрона. Гочкисы были размещены по два с каждого борта миноносца, и один на корме. Они монтировались на вертлюжных станках с ртутным компрессором системы Меллера производства Обуховского сталелитейного завода, облегчавших наведение в горизонтальной и вертикальной плоскостях, и являвшихся их единственным техническим преимуществом. Боекомплект состоял из 1 350 выстрелов на пять стволов, подача из патронного погреба осуществлялась вручную.

Команда располагала 3-линейными винтовками Мосина обр. 1891 г., как правило, в количестве гораздо меньшем, чем число «душ» на борту. Практика Русско-Японской войны показала, что в ближнем бою это «оружие последнего шанса» было отнюдь не бесполезным. А вот артиллерия русских миноносцев оказалась откровенно слабой. Соответствовавшие им по классу японские «истребители» выпуска британских компаний Ярроу и Торникрофт, а также сошедшие со стапелей японских верфей Йокосука и Куре, несли по два 76-мм и четыре 57-мм орудия.

Таковы были миноносец «Безупречный» и восемь его боевых братьев. Внешне они представляли собою небольшие и не лишенные хищного изящества корабли, воплощенные скорость и стремление. Однако испытания, прошедшие в Кронштадте с 5 июля по 30 октября 1902 г., выявили у этих красавцев немало изъянов. Пространный список претензий, переданный Морским техническим комитетом производителю вместе с отправленными на доработку миноносцами, можно в общем свести к нескольким пунктам:

- слабые двигатели,

- не отлаженные системы жизнеобеспечения,

- неудовлетворительные энергетическая установка и электропроводка (на четырех кораблях их не было вообще, отсеки освещались масляными лампами),

- недостаточное крепление надстроек.

Это означало, что в подобном состоянии корабли не могут быть признаны боеготовыми и, едва выйдя в море, уже нуждаются в капитальном ремонте.

При этом «Безупречный», последний из спущенных на воду миноносцев типа «Буйный», на фоне постоянно выходивших из строя систершипов смотрелся относительно неплохо. Несмотря на то, что он был выведен на испытания ни разу не пройдя докования, то есть технического осмотра и покраски подводной части, на нем не было отмечено серьезных технических недочетов, кроме «подкрепления боевой рубки». В остальном приемно-сдаточные испытания «Безупречный» прошел, что называется, «ровно». 30 сентября он был введен в эксплуатацию.

Устранить неполадки на новых миноносцах Невскому заводу предписывалось до декабря 1902 г. Однако время не ждало. Международная обстановка на Дальнем Востоке требовала скорейшего усиления там военно-морских сил империи. В политических целях как завод-производитель, так и Морское ведомство положились на русский «авось». Кое-какие ремонтные работы были начаты на «Бурном» и «Бойком» (и не закончены), на остальных миноносцах исправления носили, согласно заключению Морского технического комитета, «демонстрационный характер». Все участники этого процесса отдавали себе отчет, что миноносцы к действительной службе готовы недостаточно. Однако «Бурный» и «Бойкий» 16 октября 1902 г. поспешили «вытолкнуть» в поход на Дальний Восток. Для устранения неисправностей по пути в иностранных портах командирам кораблей были выданы денежные суммы, согласно оценке современников, явно недостаточные. Удивляет наивность (или халатность) адмиралов Российского императорского флота, рассчитывавших при ремонте боевых кораблей на сакраментальную формулу: «Заграница нам поможет».

Большинство миноносцев-«невок» провели зиму 1902-03 гг. в зябкой дремоте в Петровском доке Кронштадта в ожидании продолжения ремонтных работ. Экипажи большую часть времени «тащили береговую службу» в казармах, часть офицеров вовсе отбыли в отпуск. «Безупречный», находившийся в несколько лучшем техническом состоянии, был поднят в мортонов эллинг в Новом Адмиралтействе Санкт-Петербурга и наконец прошел докование.

ОБИТАЕМОСТЬ «БЕЗУПРЕЧНОГО».

Среди характеристик русских миноносцев класса «Буйный» наименее рассмотренный в исторической и технической литературе вопрос – их обитаемость, то есть приспособленность для жизни экипажей и повседневного несения ими службы и выполнения боевых задач. Имеет смысл на примере «Безупречного» остановиться на этом поподробнее: ведь боеспособность техники в огромной степени зависит от работы обслуживающих ее людей.

Итак, «по бумагам» экипаж «Безупречного» и его систершипов должен был состоять из пяти офицеров и примерно 60-70 нижних чинов. На практике эти показатели в основном соблюдались.

Матросы обитали в кубрике, расположенном в носовой части миноносца. Освещение в нем было как электрическое, так и естественное, через иллюминаторы - по девять с каждого борта. Кубрик был оборудован рундуками для хранения личных вещей и складными (подвесными) столами для приема пищи. В техническом описании «Программы для составления проектов эскадренного миноносца до 350 тонн» Морского технического комитета предполагалось всю «внутреннюю мебель» сделать железной. Но воспоминания моряков однотипного «Безупречному» «Бодрого» о их злоключениях без угля в дрейфе на пути в нейтральный Шанхай после Цусимского сражения свидетельствуют в пользу привычной деревянной утвари жилых помещений. В топку тогда пошли обеденные столы из кубрика, стулья и диван из офицерской кают-компании (А. С. Новиков-Прибой. «Цусима», Т. 2). В схожих по конструкции британских миноносцах Ярроу проекта «26-узловой» в кубрике были установлены удобные койки, застланные постельным бельем: в Royal Navy на рубеже ХХ в. начали преодолевать консервативную тягу к гамакам, скручивавшим матросские спины. На «Безупречном» поспать «на ровной» спине удавалось только счастливчикам из старослужащих, которым достались спальные места на рундуках. Остальным матросам приходилось довольствоваться подвесными парусиновыми койками с матрасами, наполненными пробковой крошкой. Матросское постельное белье на Российском императорском флоте появилось только после 1905 г., зато регулярно устраивалось мытье коек горячей водой. В бою же, свернутые в коконы и уложенные в коечные сетки у бортов, они должны были защищать личный состав на палубе от осколков. Как ни удивительно, такая «неброневая» защита до некоторой степени работала. «Парусиновая, она (койка), намокнув в воде, становилась твердой, как лубок», - вспоминал современник. Чтобы не путать койки, их нумеровали, за каждым матросом закреплялся свой номер.

Матросская «аристократия», унтер-офицеры и фельдшер, квартировали в унтер-офицерском кубрике, расположенном на самой корме, перед ахтерпиком. Условия там были несколько более комфортные: имелись железные койки по числу всех «жильцов», свободных от вахты, а для хранения вещей предусматривались шкафчики. Следом, по направлению хода, находилась каюта кондукторов, каждый из этих сверхсрочно служащих старших унтер-офицеров тоже имел собственную койку и шкаф.

Далее помещалась офицерская кают-компания. К услугам «их благородий» были обеденный стол и диваны с кожаными подушками, сходный тамбур с ведшим наверх трапом в виде «настоящей» лестницы. Дневной свет поступал через световой люк в верхней палубе и четыре иллюминатора. У офицеров имелся отдельный гальюн, совмещенный с умывальником. Кстати, гальюн для нижних чинов был смонтирован на верхней палубе между второй и третьей дымовыми трубами. Он имел вид «нуждного сарайчика», знакомого большинству матросов по их деревенской жизни.

Офицерский быт на «Безупречном» и других однотипных кораблях был более чем спартанским, особенно по сравнению с удобствами, окружавшими командный состав на броненосцах и крейсерах. На собственную крошечную каюту, примыкавшую к кают-компании, имел право только командир корабля. Остальным офицерам приходилось ночевать на диванах в кают-компании. Одному, обыкновенно по жребию, выпадало спать, постелив матрас на обеденный стол; это называлось с мрачным морским юмором: «вытянуть покойника».

Пища играет в службе моряка особую роль. Помимо поддержания физических сил, она являете одним из немногих развлечений, доступных матросу. К началу ХХ в. на флоте железа и пара процесс обеспечения экипажа продуктовым довольствием сделал большой шаг вперед по сравнению с парусной эпохой. На «Безупречном» и его ситершипах кок «колдовал» на неплохо оборудованном камбузе, находившемся между командирской каютой и машинным отделением. Там имелись котлы для приготовления пищи и кипячения воды, а также опреснитель производства петербургского завода Роберта Круга. Камбуз отапливался по трубопроводу за счет машинного отделения. Была предусмотрена и система протопки по старинке: углем или деревом. Для этого под котлами камбуза была смонтирована печь с круглой заслонкой. Дым уходил через съемную трубу, выводившуюся на палубу с кормы по правому борту. Опреснитель топился только углем, при этом качество получаемой воды оставляло желать лучшего. «Она была слегка ржавого цвета и имела ярко выраженный «машинный» привкус», - отмечает историк флота Н. В. Манвелов («На вахте и на гауптвахте. Русский матрос от Петра Великого до Николая Второго»). Нужды паровых котлов, которым также была необходима только пресная вода, опреснитель решить был не в состоянии. В походе миноносцу оставалось рассчитывать только на перекачку по шлангам с транспорта-«водовоза» или с одного из крупных кораблей.

Чертеж камбуза миноносца типа "Буйный". Справа - котел для варки пищи с круглой заслонкой печи, слева - опреснитель, видны трубы подводки пара.

Пищу команде раздавали в металлические баки, мало изменившиеся со времен Петра I, чай – в медные чайники. Водку, которой полагалось по две «получарки» в день «на душу» (под строгую запись в журнале баталера), выносили на палубу в ендове. Тарелки имелись только у матросов гвардейских экипажей, так что команды «Безупречного» и прочих «армейских» кораблей объединялись в артели примерно по десять человек и прямо из общего бака хлебали щи или кашицу, составлявшие основу российского императорского военного рациона. «Проба… пищи была традиционным обрядом, выполнявшимся самым высоким начальником» (А. И. Деникин. «Путь русского офицера»). В кают-компании столовые приборы имелись на всех, но по сравнению с ресторанной сервировкой офицерской трапезы на крупных кораблях, на миноносцах все было очень скромно.

К фото - Реконструкция кубрика российского императорского корабля в музее крейсера "Аврора". Подвесные койки и складные столы, на столах - бак для пищи, чайник, столовые приборы (тарелки появились на всех кораблях благодаря "завоеваниям" первой русской революции 1905-07 гг., а кружки были и ранее).

Небольшой отсек для хранения провизии (ахтерлюк) находился под кормовыми жилыми помещениями. Собственные запасы провианта и угля обеспечивали «Безупречному» только три дня автономности, то есть существования на собственных ресурсах. Проектная же дальность плавания составляла 1 000 – 1 200 морских миль, поэтому в дальних походах приходилось полагаться на транспорты снабжения или на подачки с более крупных кораблей. В случае же, если миноносец оказывался предоставлен самому себе, все было очень плачевно. Если верить Новиков-Прибою (а верить этому баталеру-революционеру и писателю-большевику имеет смысл не всегда), на однотипном «Бодром», дрейфовавшем несколько дней без хода после сражения, имея на борту, кроме своей команды, экипаж погибшего систершипа «Блестящий» и несколько спасенных с броненосца «Ослябя», за малым дело не дошло до людоедства. Альтернатива угольному и физиологическому голоду была - при любой возможности набивать мешками с углем и провиантом всякий свободный уголок в отсеках в ущерб свободному перемещению людей и остойчивости корабля. Командиры русских миноносцев шли на это неохотно, выбирая легкость и маневренность.

Поступление свежего воздуха в отсеки осуществлялась через вентиляторы, расположенные на верхней палубе и снабженные клапанами на выходе в проветриваемое помещение. Спуститься «вниз» с палубы можно было через 10 люков круглой формы, через которые, по воспоминаниям современников, в штормы отчаянно протекала забортная вода. ___________________М.Кожемякин.

ОКОНЧАНИЕ ТЕКСТА ДАНО ПЕРВЫМ КОММЕНТАРИЕМ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ МАТЕРИАЛА СЛЕДУЕТ.

Китай от революции к революции. Часть XIII

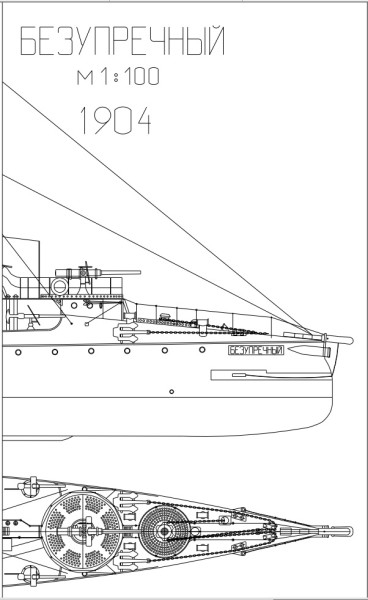

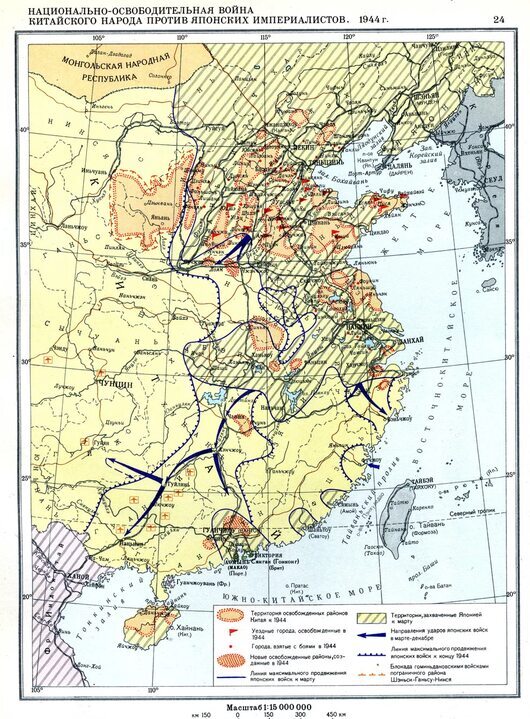

Чёрным цветом обозначена территория КПК в 1945 году. Не Бог весть что, но, вообще-то, здесь проживали десятки миллионов человек. Уже не сотня человек и не крохотный горный регион!

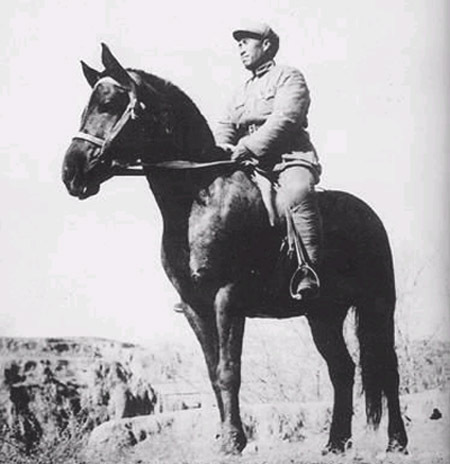

Дорогие читатели. Мы дожили до этого момента. На сцене появляется Великий Кормчий! Прошу любить и жаловать - Мао Цзэдун.

Мао Цзэдун родился в зажиточной семье в деревне, в большом китайском клане. Он получил превосходное для села образование - у него были частные учителя, в том числе научившие его читать и писать ещё в раннем возрасте. Известно, что он обожал историю - среди главных его любимых романов детства были конфуцианские и исторические книги. В 1911 году, ко временам Синьхайской революции, ему исполнилось восемнадцать лет. В этом же году он стал солдатом, присоединившись к этнически ханьской армии Цин. Через год ушёл из армии и пытался работать в сельских школах, однако часто менял работу - продолжая увлекаться историей и, как это часто бывает среди юных китаистов, разочаровался в конфуцианстве и страстно полюбил древнекитайский легизм (причём, скорее всего, так до конца и не разлюбил; кстати, именно в годы его правления раскопают гробницу Цинь Шихуанди). Ещё через год, в 1913 году, таки находит постоянную работу - под давлением отца, который перестал оплачивать его беззаботные поиски себя. Кстати, обратите внимание, что на дворе вовсю гремят революционные события, а этот молодой и отнюдь не маленький уже человек витает в облаках истории Древнего Китая. Закончил провинциальный педагогический университет (в этом цикле такое обычно маскируется под фразой "получил слабое китайское высшее образование"). В 1918 году работал в библиотеке Пекинского университета, где подружился с Ли Дачжао (Боже, этот "китайский Фёдоров" меня уже пугает своим влиянием на раннюю КПК) и вошёл в его кружок - я был прав, когда предположил, что корни маоизма идут от Ли Дачжао (на тот момент я ещё не знал о его связи с Мао Цзэдуном, просто отметил, что Ли Дачжао первым придумал опереться не на рабочих, а на крестьян). В рамках университетского кружка вошёл в ближний круг Чэнь Дусю (из восьмой части цикла, генсек КПК в 21-27 гг., в своё время ставший соратником Вана Цзиньвэя против Чана Кайши), благодаря чему мы можем сказать, что Мао Цзэдун был "маевцем" - участвовал в "Движении 4 мая" (правда, в очень-очень скромной роли). Вместе с Чэнь Дусю и всей коммунистической тусовкой после падения режима Юань Шикая переезжает в Шанхай. Вскоре покидает этот город (что говорит о его невысоком статусе) и до 1923 года занимается публицистикой и профсоюзами в родной провинции. В рамках ближнего круга Чэнь Дусю последовательно переезжает сначала снова в Шанхай, затем - в Гуанчжоу. Чэнь Дусю становится председателем ЦК КПК и берёт своего протеже Мао Цзэдуна с собой секретарём и, соответственно, тоже в качестве члена ЦК - там он, к слову, знакомится с нашим непотопляемым Тань Пиншанем.

В 1924 году принял участие в I Съезде Гоминьдана. Здесь Мао Цзэдуну уже тридцать один год. Два года занимался сельской журналистикой, поэтому в 1926 году Гоминьдан назначает его на должность министра пропаганды. Интересно, что в это время он работает во фракции Ху Ханьмина, нашего старого знакомого "серого кардинала" Гоминьдана, хотя всё ещё ставит подписи вместе с Чэнь Дусю. В 1927 году чудом избегает Шанхайской резни и объявлен в розыск Чаном Кайши. Вскоре после этого произносит сакраментальное: "Винтовка рождает власть", но всё ещё не занимает даже второго эшелона в партии - возвращается на Север, в родную провинцию заниматься коммунистической пропагандой. Не входит в Революционный комитет Таня Пиншаня - в это время его подвергли критике сопартийцы. И не поучаствовал в Наньчанском восстании (то самое, которое коммунисты начали в отместку за Шанхайскую резню) - банально находился слишком далеко от него. В это время переходит в ближний круг Чжу Дэ (невероятно могущественное лицо - один из первых лиц Союзной лиги, соорганизатор Синьхайской революции, офицер армии Юньнань, которая первой поднялась против тирании Юань Шикая, приближённый с 1922 года Сунь Ятсена, соперник Чэнь Дусю; в этом же году учится в престижном университете в Германии и подружился с Чжоу Эньлаем, которого я просил вас запомнить, по протекции которого вступил в компартию, продолжил обучение в Москве и в 1927 году был одним из руководителей Наньчанского восстания). К моменту встречи с Мао Цзэдуном Чжу Дэ руководил партизанской армией под красным флагом и, соответственно, взял ещё молодого Мао под своё крыло. С этого момента наш герой работает при нём секретарём и политкомиссаром. По протекции Чжу Дэ в 1930 году Мао Цзэдун вошёл в состав ЦК КПК. За четыре года слабо себя проявил, участвовал в партийной борьбе, временно потеряв членство до 1934 года. Находясь в ближнем кругу Чжу Дэ, Мао Цзэдун стал одним из инициаторов Великого похода - кстати, это требовало большого мужества, потому что в случае провала именно он понёс бы наказание (в китайской политике в принципе принято выбирать "говорящую голову" в таких случаях).

1937 год. Мао Цзэдун, Чжу Дэ, Чжоу Эньлай и Бо Гу. Угадайте по фото, кто из них самый младший в коллективе.

Так получилось, что Великим походом во многом руководил Чжу Дэ. Находясь в его команде, вторым эшелоном шли Мао Цзэдун, Чжоу Эньлай и Ван Вэньтянь (ставленник Коминтерна). После завершения похода на Олимпе находились в первую очередь военные командиры - титаны компартии друзья и соперники ещё по московским временам Чжу Дэ и Чжоу Эньлай.

В 1936 году произошёл Сианьский инцидент, который я упоминал в цикле - коммунисты похитили Чана Кайши и освободили его "по звонку из Москвы". Вскоре после этого руководство Великого похода и Гоминдан образовали Национальный Антияпонский единый фронт. В августе того же года Мао Цзэдун избран секретарём (формальным руководителем) Центрального революционного военного совета при двух заместителях - Чжоу Эньлае и Чжу Дэ (очевидно, стал компромиссной фигурой - между ними двумя весь поход происходил тяни-толкай за власть, а Мао Цзэдун нередко был посыльным между ними, улаживая споры).

Красные флажки - города, отбитые в ходе Второй мировой войны коммунистами. Компартия уже цементирована Великим походом, в городах царит левая пропаганда и управляют ими красные командиры.

Итак, в 1936 году Мао Цзэдун становится формальным руководителем крупнейшей и сильнейшей коммунистической ячейки в Китае. Чем он известен, как бы мы описали его в этом цикле, если бы не знали о его роли в Китае постфактум? Интеллигент из семьи среднего достатка, получил хорошее китайское образование, историк, педагог, публицист, журналист, работал в отделе пропаганды ятсеневского Гоминьдана. "Выдвиженец" Чэнь Дусю в 20х, затем - член ближнего круга Чжу Дэ, стал компромиссным лидером в руководстве компартии после Великого похода. Любопытно, как история его карьеры похожа на историю Чана Кайши, не находите?

Как бы то ни было, а война с японцами продолжается.

Чжоу Эньлай и Чжу Дэ занимались фронтом, поэтому переключимся на них - Мао Цзэдун занят пропагандой и подписыванием бумажек.

В 1937 году Чжу Дэ одержал ряд побед во главе китайских красноармейцев над японцами в союзе с Янь Сишанем (вы же его ещё помните?) и Гоминьданом в Тайюаньской кампании, в 1938 году - в рамках Юго-Восточной Шаньсийской кампании. В 1940 году разгромил армию Гоминьдана (не целиком, просто к тому моменту коммунисты и республиканцы снова поссорились), а также был одним из трёх руководителей объединённой коммунистической армии (почти полмиллиона человек), разгромившей японцев в Битве ста полков. Руководил коммунистической Военной академией. Именно он отдал в 1945 году приказ принять японскую капитуляцию (то есть, имел достаточно партийного престижа для того, чтобы отдать такой приказ).

С 1939 по 1943 год Чжоу Эньлай руководил связью компартии с Москвой (то есть, лично с товарищем Сталиным - в годы Великой Отечественной войны такие решения уже принимал чуть ли не он единолично) и занимался доставкой советского финансирования и военной помощи. Однако в 1943 году московские (уже, очевидно, не коминтерновские) протеже устроили так называемое "Движение за исправление", в рамках которого произошло масштабное перетряхивание центрального партийного аппарата, в частности был дискредитирован и Чжоу Эньлай. Его место занял Мао Цзэдун, который опёрся на ставленников Москвы.

В 1945 году Чжоу Эньлай уже был заместителем Мао Цзэдуна - фактически, не формально. Будущий великий кормчий наконец-то пришёл к власти.

Исторические фальсификации как метод манипуляции. Интервью

Человеком, который разбирается в истории, невозможно манипулировать — он понимает суть любого события изнутри

Немецкие солдаты проводят массовый расстрел «подозрительных элементов» на оккупированной территории СССР. Лето 1941 г.

В последние несколько лет стремительно возрос интерес российского общества к истории. Он стал поистине всеобъемлющим. Характеристика и анализ тех или иных исторических событий, персонажей, фактов, попытки интерпретировать современные события в контексте исторических, стали неотъемлемой частью отечественного информационного пространства — в СМИ, блогосфере, журналистике. Сегодня историки едва ли не более желанные гости в различных шоу, интервью-проектах, чем представители медиасферы, политики и т. д. Кстати, о политиках. Отсылки к историческим событиям — неотъемлемая часть интервью и обращений президента последних 3 лет. С чем это связано?

Об этом мы поговорили с кандидатом исторических наук, доцентом кафедры истории России Сибирского Федерального университета, преподавателем и экспертом Института ментального здоровья (Санкт-Петербург), основателем и преподавателем исторической онлайн-школы Gunteresa, создателем одноименного Telegram-канала Олесей Александровной Гюнтер.

ИА Красная Весна: Олеся, как вы считаете — в чем особенность этого явления? Каковы его причины?

Олеся Гюнтер: Оно очень многогранно! Но если попытаться сузить до смысла, то ларчик открывается просто: история — это неотъемлемая часть культурного кода любого народа, часть его гражданского и государственного самосознания. И, уверяю, это вполне реальное, не метафорическое явление.

В периоды политических, социальных, культурных потрясений, сломов (в эпохи войн, революций, глобальных реформ) общество начинает настойчиво искать опоры, смыслы, идентификацию. Возникает остро выраженная потребность нащупать какую-то логику происходящих трансформаций, отыскать ответ на самые простые вопросы — почему? для чего? к чему это может привести? В сегодняшних реалиях такой точкой отсчета стала СВО, которая заставила многих иначе взглянуть на окружающую их реальность. Реакция была разной — от полного отрицания до искреннего желания разобраться.

Всю сознательную жизнь я занимаюсь историей — изучаю, исследую, преподаю. И, кажется, знаю все о ее значении для отдельно взятой личности и общества. Но февральские дни 2022 г. стали отрезвляющей пощечиной моей самоуверенности — оказывается, я ничего по-настоящему не знала. Точнее, была теоретиком, который столкнулся с практикой и обомлел. Все началось с моего обзорного, абсолютно нейтрального поста об исторических предпосылках СВО, опубликованного в одной из социальных сетей по просьбе моих студентов СФУ. Он вылетел в миллионные охваты за несколько часов — взбудораженный обыватель отчаянно искал хоть какую-то информацию, объясняющую случившееся.

Реакция была разной — от черного хейта до искренней благодарности. И последней было несоизмеримо больше. Взрослые, умные, состоявшиеся во всех смыслах люди разных профессий, взглядов и интересов благодарили за объяснение. Кому-то оно помогло сформировать свою собственную точку зрения, кому-то просто успокоиться.

Удивительно, но в мире, где переизбыток информации, большинство находятся в полной информационной прострации как раз из-за отсутствия системных знаний о логике развития общемировых процессов и событий в собственной стране. И вот тут без истории никуда. Желание разобраться породило всплеск интереса к ней. Сегодня многие осознанно пытаются закрыть пробелы. И я сейчас не про школьников, готовящихся к ЕГЭ.

Для меня такая реакция стала настоящим открытием. Радостным и пугающим одновременно — работы непочатый край, ибо качество преподавания истории в России в последние 30 лет было нижайшим, содержание учебной литературы — спорным, в развлекательной и медийной сфере — сплошной желтушный хайп. Да и знание собственной истории было не популярным. Сегодня ситуация глобально изменилась.

ИА Красная Весна: То есть Вы хотите сказать, что исторические знания имеют действительно важное значение? В чем она, важность, заключается?

Олеся Гюнтер: Да, именно это я хочу сказать. Помимо того, что я глубоко убеждена в том, что знание истории это такое же неотъемлемое качество образованного человека, как умение грамотно изъясняться и писать на родном языке, владеть основами счета и иметь общие представления об окружающем мире, оно имеет огромное практическое значение. Современные реалии максимально убедительны — история это не что-то далекое, ненужное, оставшееся в средней школе. Это те знания, что помогают объективно воспринимать происходящее и принимать взвешенные, адекватные решения.

Если все же сформулировать тезисно, то важность исторических знаний заключается в следующем:

Во-первых, без знания истории НЕВОЗМОЖНО понимание настоящего, а человеком, который разбирается в истории, практически невозможно манипулировать. Он понимает суть любого события изнутри, в динамике развития. Мы не говорим о правильности понимания — всё относительно. Но факт того, что его мнение будет действительно его собственным, а не навязанным — совершенно точный.

Не устаю повторять — человек, владеющий знанием, свободен. От клише, от пропаганды, от нарративов. Из года в год я наблюдаю трансформации своих подписчиков, среди которых в меру сил веду просветительскую деятельность, объясняя откуда растут ноги у тех или иных современных событий в историческом контексте — все меньше эмоций, требований сатисфакций за красные линии или, наоборот, желания спрятаться в домике, все больше спокойной рассудительности.

С улыбкой вспоминаю один случай. Около года назад опубликовала пост-мнение о том, насколько текущие мировые конфликты способны привести к Третьей мировой войне. Реакция подписчиков в трех фразах: «Олеся, что по Третьей мировой?» Я отвечаю: «Идет, товарищи, лет так 25». «Ну, слава Богу, успокоили!» Критически мыслящему человеку не нужна сладкая ложь, ему нужна обоснованная правда.

Во-вторых, знание истории имеет фундаментальное значение в формировании адекватного патриотизма, личного и гражданского самосознания. Сложно любить то, о чем ты совершенно ничего не знаешь, правда? Совершенно не возникает желания ассоциировать себя со страной, исторический путь которой — печаль, тлен, неудачи, нищета, зло и агрессия. Да и самовосприятие в этом случае будет исковерканным.

История — это мощнейший инструмент переформатирования сознания, которым можно как создать нацию или государственность, так и развалить до фундамента. Наш собственный постперестроечный опыт тому немой свидетель.

ИА Красная Весна: Олеся, в чем заключается фальсификация истории как явления? Почему мы с ним сталкиваемся? В чем заключается смысл и какие формы оно принимает?

Олеся Гюнтер: Исторические фальсификации — основа любой социально-политической технологии. Они могут применяться как на пространстве конкретной страны, так и в геополитической плоскости. Иногда мифологизация (язык не поворачивается назвать это фальсификацией) истории это часть логики развития общества на том или ином этапе его существования, но чаще всего — хорошо продуманная, глубокая, комплексная стратегия, имеющая конкретные цели и задачи. Если позволите, я приведу примеры из российского прошлого и настоящего.

Если мы говорим о первом варианте, непреднамеренной мифологизации, то любое событие или персонаж рано или поздно обрастают мифологемами. То есть к ним формируется определенная точка зрения. Чаще всего эти процессы естественны. Например, Владимир Святой — креститель Руси, Александр Невский — защитник веры и независимости, Дмитрий Донской — борец с татаро-монгольским игом. И так далее. Этот образ не противоречит деяниям этих людей. Он устоявшийся и практически не зависит от политической конъюнктуры.

Еще один пример. В XVIII веке сформировалась так называемая норманнская теория происхождения Российского государства. Суть ее сводилась к тому, что без участия Рюрика (норманна, европейца по происхождению) российская государственность не была возможна. Он привнес ее в мир неразумных славян. Ее авторами выступили профессиональные ученые: Г. З. Байер, Г. Ф. Миллер, А. Ф. Шлецер. Против такого натягивания таракана на глобус выступил М. В. Ломоносов. Не умаляя роли Рюрика, он обоснованно и справедливо настаивал на том, что государственность — это то явление, что не привносится искусственно, из вне. Оно вызревает в обществе десятилетиями, столетиями.

До призвания Рюрика у славян уже существовали определенные формы государственности — племенные союзы с вождями во главе, устные нормы права, социальная структура и т. д. По сути, вместо Рюрика начать процессы объединения мог любой другой амбициозный князь. Можно ли сказать, что сторонники норманнской теории — заказные фальсификаторы? Думаю, что нет.

Однако нужно принимать в расчет то, что все они были детьми своего времени, европейцами по происхождению. Они просто не могли мыслить иначе. Славяне способны создать государство? Черта с два! Европейцы и сегодня не преодолели политический нарциссизм. В XVIII веке отечественная историческая наука только зарождалась, поэтому норманнисты монополизировали историческое знание.

К тому же теория норманнского происхождения Российского государства не претила взглядам той части российского общества, что вообще могла о ней знать и рассуждать. Я имею ввиду дворян. Это 1,4 процента от населения страны. Взгляды дворянства тех лет были тотально европоцентричны — усилиями Петра Великого мы только что прорубили окно в Европу и воспринимали ее как мерило всего самого лучшего, лишая себя права на индивидуальность. Поэтому особого вреда российскому обществу теория не принесла, не повлияла глобально на самосознание. Просто стала предметом дискуссий. Ее формирование было предопределено конкретными историческими условиями.

Теперь давайте обратимся к намеренным фальсификациям. Например, усилиями идеологов революции под настоящую отмену попали Александр Третий, Николай Второй, практически весь досоветский период отечественной истории. К слову, старались не только большевики, самыми яростными критиками на первых порах были как раз кадеты. Чаша сия не миновала Ленина, Сталина и весь советский этап — они были отменены идеологами перестройки. Ильича даже сифилисом в 1989 году «заразили», не побрезговали. Для чего?

Новой политической системе, что в 1917, что в 1985, нужно было оправдать свою легитимность, сделать неизбежной, оправданной и логичной гибель старой в сознании людей. И это, увы, предел нормы.

Эпоха перестройки — вообще отдельный предмет для разговора. Идеальный образец того, как на спекуляции историей можно было создать условия для обострения национального вопроса, идеологического кризиса, политического коллапса, которые совокупно привели не просто к развалу СССР, но к полной деградации общества.

Главный идеолог перестройки А. Н. Яковлев вспоминал: «Меня… обвиняли в том, что я… развалил коммунистическое движение. И в каком-то смысле это так и есть. …После XX съезда, в сверхузком кругу своих ближайших друзей и единомышленников, мы часто обсуждали проблемы демократизации страны и общества. Избрали простой, как кувалда, метод пропаганды идей позднего Ленина. Группа истинных, а не мнимых реформаторов разработали (разумеется, устно) следующий план — авторитетом Ленина мы ударим по Сталину, по сталинизму. А затем, в случае успеха, Плехановым и социал-демократией будем бить уже по Ленину, либерализмом и нравственным социализмом — по революционаризму вообще. Оглядываясь назад, могу с гордостью сказать, что хитроумная, но весьма простая тактика — механизмы тоталитаризма против системы тоталитаризма — сработала».

Кстати, о Сталине и сталинизме. Спекуляции на этом нарративе тоже заслуживают отдельного внимания. Иосиф Виссарионович, будучи максимально спорным и неоднозначным персонажем, вышедшим из гражданской войны и революции, стал настоящим оружием обнуления России, способом отмены ее истории, инструментом демонизации целой эпохи и российского общества, как ее порождения.

Первая кампания черного пиара стартовала спустя три года после его смерти, когда Н. С. Хрущев начал публичную борьбу с культом личности и его последствиями, а по факту — пытался набрать политических очков на очернении образа предшественника в борьбе за власть и скрыть собственные грехи. К чему это привело? К всевластию крайне неоднозначного лидера, глобальным геополитическим последствиям.

Именно с развенчания культа личности Сталина началась ссора СССР с главным союзником — маоистским Китаем. Идеологические споры привели в итоге к разрыву и конфликту с огромными негативными последствиями. В условиях холодной войны союз СССР и Китая мог повлиять на ход мировых событий и, уверена, снизить оголтелость НАТО.

Второй раз отречение от Сталина привело к краху СССР. Сталин превратился в таран против КПСС как идеологической основы СССР. Разоблачение его реальных и вымышленных злодеяний на уровне высших органов власти (Съездов народных депутатов) не просто затмило все его заслуги, но и сделало из него второго Гитлера.

В итоге удалось убедить людей в том, что преступник не только Сталин, но и вся система. То есть советское государство. Его демонтаж — благо.

Отрицанием и попиранием памяти о Великой Отечественной войне сейчас стирается то немногое, что пока объединяет российских граждан как народ, и все пространство СНГ.

Наша общая великая Победа — часть культурного кода русского, узбека, белоруса, якута и т. д. Уничтожить память о ней, обесценить — убрать связующее звено. К тому же геополитические издержки для России от такого убирания будут огромны. И так я могу рассуждать до бесконечности.

ИА Красная Весна: Какие конкретные, реальные угрозы таят в себе исторические фальсификации? Какова их глобальная цель?

Олеся Гюнтер: У каждой конкретной фальсификации в конкретной ситуации свои цели. Все зависит от мотивов создателей мифов. Давайте порассуждаем на примерах фальсификации истории СССР и фальсификации памяти о Великой Отечественной и Второй мировой войне.

Как я говорила ранее, манипуляция историей стала одним из условий краха Советского Союза. Выиграли в моменте политические и бизнес элиты, получившие возможность удовлетворения своих политических и финансовых амбиций. Выиграли геополитические противники — холодная война закончилась ликвидацией одного из участников. Насколько выиграло простое большинство постсоветских граждан, столкнувшихся с последствиями политического, экономического кризиса, межнациональными конфликтами — вопрос риторический.

Фальсификации продолжили свою миссию и в постперестроечный период, когда окончательно сформировался вполне конкретный образ «совка» (популярный и сейчас, чего уж там говорить) как империи зла, подельника фашизма. Этой империей управляли «тираны вроде Сталина», а бравадные цели не соотносились со средствами их достижения. Страна лагерей, рабов, славословящих вождя, завистливо поглядывающих из-за «колючей проволоки» на «свободный и изобильный мир».

Другую правду, в которой СССР — перспективное государство-основатель нового миропорядка, победитель фашизма, успешно преодолевшее разруху и трудности, государство равных, свободных, сильных духом людей, никто не хотел знать. А она была и имела право на существование, ибо подтверждалась конкретными фактами.

И что же такое СССР во Второй мировой войне? Государство, победившее фашизм мужеством, талантом и самоотверженной любовью к Родине его граждан, или тупо закидавшее врага трупами? Ну и ледяная русская зима, опять же, подсобила. Куда без нее, родимой.

А теперь честно ответьте себе на один вопрос — с каким образом страны, с каким образом прошлого себя хочется ассоциировать? Чьим наследником хочется быть? Зашуганного раба или победителя? Это ощущение определяет наше личное самовосприятие, определяет общество и страну в глобальной перспективе.

Моя юность пришлась на рубеж 1990–2000-х годов. Я хорошо помню, что большинство сверстников, выросших в реалиях чудовищных искажений прошлого и неустроенности настоящего 1990-х, категорически не видели будущего в своей собственной стране. Мы мечтали об удачной эмиграции, считая ее высшим жизненным достижением. Подобные взгляды считались прогрессивными, патриотизм приравнивался к ханжеству.

Таким атомизированным обществом без прошлого и настоящего, без перспектив, очень легко управлять и манипулировать. Легко обеспечить откачку ресурсов, мозгов. Кстати, такой же эффект можно запросто обеспечить и оголтелым патриотизмом, граничащим с шовинизмом.

А какие разрушительные последствия от исторических фальсификаций на геополитическом пространстве! СНГ буквально развалено нарративами о том, что «Россия — это империя с колониальными амбициями», грезящая восстановлением своего могущества за счет независимых национальных государств, стремящихся к демократии, что все беды связаны исключительно с «советской/российской оккупацией».

Факт того, что большинство национальных территорий (современных стран СНГ) входили в состав России добровольно, легко инкорпорировались на равных условиях в Российское общество, а порой имели и привилегированное положение (Украина, Финляндия, Польша, Прибалтика), получали выгодные условия для развития, безопасность и возможность национальной и культурной самостоятельности, а также любые факты положительного взаимодействия, как правило, умалчивается.

Зато всячески выпячиваются, гипертрофируются, а порой и откровенно придумываются негативные черты нашего общего исторического пути. В несколько облегченной форме этот нарратив хорошо применяется для раскачки национальных регионов в РФ.

Но вернемся к СНГ. Однажды я наткнулась в соцсетях на разгромный, изобличительный пост, в котором автор убедительно и очень эмоционально обвинял СССР в геноциде казахов. Мол, голодомор, который Россия устроила эксклюзивно для них, стоил 4 млн жизней. Тысячи комментаторов гудели праведным гневом, призывали к сатисфакции и полному разрыву отношений с «рашкой». Того, что голод был общей трагедией для СССР (в том числе и РСФСР) и был вызван целым рядом объективных и субъективных причин, а в Казахстане в 1930-е годы проживало 2,6 млн жителей, никто не принял в расчет.

Было бы смешно, если бы не было так грустно. Таких публикаций — тысячи. Антироссийские настроения на базе исторических фальсификаций воспитываются с начала 1990-х. Меньшее, чего мы себя лишаем — взаимовыгодного сотрудничества. Худшее, что может произойти и происходит, — конфликты.

Если говорить более глобально, то исторические фальсификации способны разрушить международную репутацию. Тут самый рабочий метод — умаление роли СССР в разгроме фашизма, а то и приравнивание Сталина к Гитлеру. В свое время статус страны-победителя во Второй мировой войне помог обеспечить СССР роль мирового лидера. Мы фактически вышли из международной изоляции. Ширились культурные, экономические, дипломатические связи.

Например, объем дипломатических договоров вырос в два раза — с 26 до 52. Росла популярность компартий, что укрепляло геополитические позиции СССР. В числе других стран СССР определял характер и логику развития международных отношений.

Планомерная работа по фальсификации истории о роли СССР в победе над нацизмом позволила в 2019 году Европарламенту принять резолюцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы». Парламентарии заявили о «виновности» СССР в развязывании Второй мировой войны. Война якобы стала «непосредственным следствием печально известного нацистско-советского Договора о ненападении от 23 августа 1939 года… в соответствии с которым два тоталитарных режима, задавшиеся целью завоевать мир, делили Европу на две зоны влияния».

Нужно ли пояснять последствия? Любые попытки России отстоять свои интересы приравниваются к замашкам по захвату мира в духе Гитлера. Вспомните риторику в дни начала СВО? «Токсичные агрессоры, фашисты-рашисты, гегемоны». Сколько было попыток отыскать сходство между действиями России и фашисткой Германии! В этой же логике Россию пытаются ассоциировать с террористическими организациями.

В свое время слышалось немало предложений об исключении РФ из Совбеза ООН по причине ее вины в развязывании мировых конфликтов (Второй мировой войны). Казалось бы, история — наука теоретическая, а сколько в ней вполне практической пользы и практического вреда.

ИА Красная Весна: Как, в таком случае, бороться с фальсификациями? Как им противостоять?

Олеся Гюнтер: Конечно, во многом это ответственность государства. Но личной ответственности никто не отменял. Доступных возможностей для обучения огромное количество. Если человек не знает истории, он всегда будет объектом спекуляции на исторической истине. Будет управляемым и инертным. Как минимум — эмоционально. Человеком, разбирающимся в истории, невозможно манипулировать — он понимает суть любого события изнутри.

Греческий морской пехотинец в точной копии легендарных микенских доспехов

Оригинальным доспехам из Дендры 3500 лет,

Эксперимент это часть новаторского исследования, проведенного университетами Фессалии и Бирмингема.

Профессор Андреас Флурис (Andreas Flouris) возглавлял команду, которая провела обширное моделирование с участием военнослужащих специальных вооруженных сил Греции. Участники были одеты в точную копию доспехов во время 11-часовой боевой имитации, основанной на описаниях из "Илиады" Гомера. Исследование показало, что броня обеспечивает полную гибкость и не создает чрезмерной физиологической нагрузки, что указывает на ее пригодность для длительных боевых действий.

Подробности в источнике:

https://www.smithsonianmag.com/smart-news/soldiers-put-an-an...

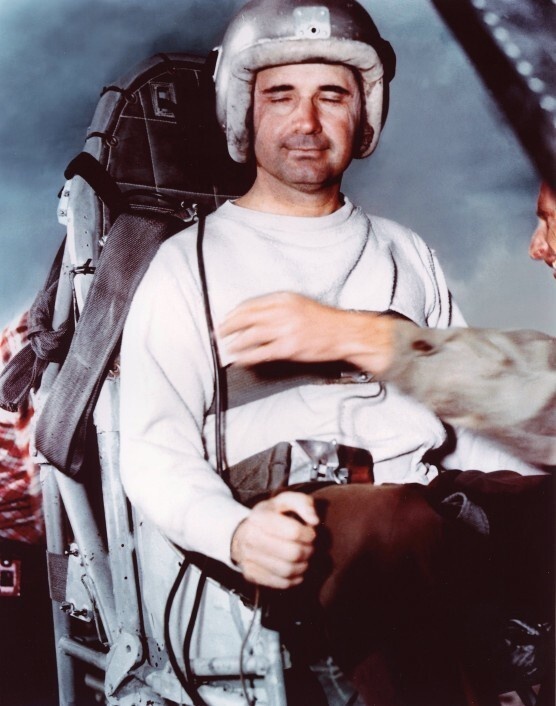

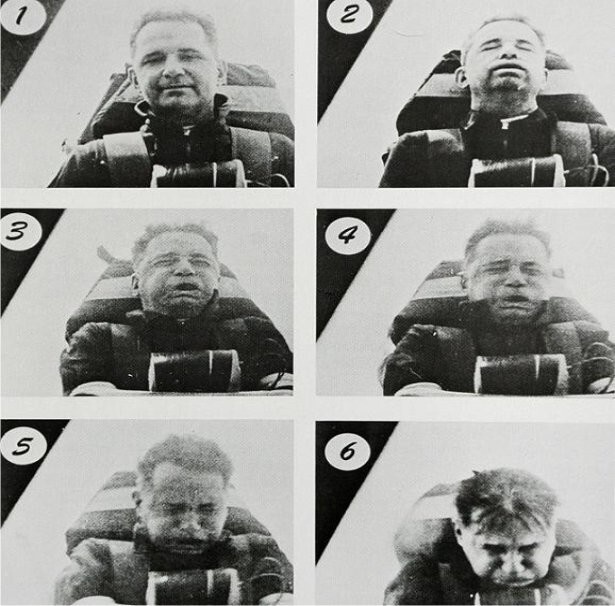

На пределе человеческих возможностей: эксперименты Джона Стэппа

Сегодня нам трудно представить разработку систем безопасности транспорта без краш-тест манекенов. Эти точные копии человеческого тела вмещают в себя множество измерительных приборов, фиксирующих всевозможные параметры во время столкновения: скорость удара, силу сжатия, замедление. Манекены стали незаменимыми помощниками в создании активных и пассивных систем защиты для всех видов транспорта. Но путь к их появлению был непростым и по-настоящему героическим.

На заре автомобилестроения машины были смертельно опасны даже при небольших столкновениях — конструкция и материалы кузова превращали их в настоящие передвижные гробы. Чтобы изучить воздействие ударов на человеческое тело и улучшить безопасность, инженерам приходилось проводить испытания с использованием трупов. Такой подход вызывал не только моральные и этические вопросы, но и создавал практические сложности — каждое тело можно было использовать лишь единожды. Ситуация изменилась благодаря полковнику военно-воздушных сил США Джону Полу Стэппу.

Военный врач и биофизик Джон Пол Стэпп начал службу в ВВС США в 1944 году. Его выдающиеся способности привели его в исследовательскую лабораторию на базе Райт-Паттерсон в Огайо. Здесь он погрузился в изучение прочности кресел и ремней безопасности, а также исследование того, как человеческий организм справляется с ускорением и торможением. Стэпп быстро понял главный недостаток существующих исследований — все они опирались на теоретические расчеты и предположения. Для создания по-настоящему эффективных систем безопасности требовались точные экспериментальные данные. И тогда Стэпп принял судьбоносное решение — он сам станет подопытным в своих экспериментах.

Главным направлением исследований Стэппа стало изучение влияния сверхмощного торможения на человеческое тело. В то время ученые полагали, что человек может выдержать максимум восемнадцатикратную силу земного притяжения — 18g. Стэпп решил проверить эту теорию на практике. В апреле 1947 года он прибыл на авиабазу Эдвардс в Калифорнии. Здесь располагалась идеальная испытательная площадка — рельсовый путь длиной 610 метров, который во время Второй мировой войны использовался для тестирования крылатых ракет V-1. На этих рельсах установили особую тележку с ракетными двигателями позади и мощными гидравлическими тормозами. На тележке закрепили кресло, в котором Стэппу предстояло испытать чудовищные перегрузки при ускорении и торможении. Сначала испытания проводились с манекеном по имени Оскар Эйтбол. Когда все было готово к экспериментам с человеком, Стэпп похлопал Оскара по плечу со словами: «Отдыхай, дружище. Теперь это место займу я».

В течение нескольких месяцев проводились эксперименты с разным количеством и расположением ракетных двигателей. Барьер в 18g был преодолен без особых проблем. Но настоящий прорыв произошел 10 декабря 1954 года. В тот день Стэпп разогнался до скорости более тысячи километров в час за пять секунд, двигаясь быстрее пули. Когда включились тормоза, его тело испытало перегрузку в 46g всего за 1,4 секунды — такое воздействие сравнимо с ударом о стену на скорости около двухсот километров в час. Стэпп установил рекорд скорости для человека, но заплатил за это серьезную цену. После эксперимента он практически ослеп, его глаза наполнились кровью из-за разорвавшихся сосудов. По пути в больницу он пошутил: «Придется вам найти мне трость и собаку-поводыря».

К счастью, медицинское обследование показало, что сетчатка не отслоилась, и после нескольких дней лечения зрение вернулось. За годы испытаний Стэпп получил немало травм — переломы ребер и конечностей, множественные гематомы. Он с юмором называл их «сопутствующим ущербом». Его эксперименты заложили фундамент современных систем безопасности, от катапультируемых кресел в самолетах до автомобильных ремней. Исследования Стэппа позволили определить пределы человеческой выносливости к перегрузкам. По его инициативе военно-воздушные силы создали специальные сооружения для автомобильных испытаний, где впервые начали применять краш-тест манекены.

Работа Стэппа достигла своего апогея в 1966 году, когда президент Линдон Джонсон подписал закон об обязательной установке ремней безопасности во всех автомобилях. Это решение сохранило бесчисленное множество жизней и ознаменовало новую эру в автомобильной безопасности. Самоотверженность Джона Пола Стэппа, его готовность рисковать собственным здоровьем ради научного прогресса привели к тому, что современные автомобили стали неизмеримо безопаснее своих предшественников, а методы проверки защитных систем вышли на качественно новый уровень.

***********************

Подпишись на мой канал в Телеграм - там еще больше интересного.

Городская усадьба Долгоруких-Шен

В основе теперешнего пышно декорированного дома, затертого современными бизнес-центрами и торцом выходящего прямо на 3-й Сыромятнический переулок, палаты XVIII века, скорее всего построенные архитектором Д.В. Ухтомским. В 1770-х годах тут находился частный пансион профессора И.М. Шадена, в котором в 1774-1776 годах учился знаменитый историк и издатель Платон Петрович Бекетов.

В конце XVIII века владение перешло в купеческие руки. Сначала купцу П.Х. Колесникову, а после французского нашествия - к московским купцам братьям Ивану и Николаю Халутинниковым. Преображение усадьбы произошло позднее, когда следующий владелец, дворянин Ф.Ф. Биркель в 1879 году по проекту М.К. Геппенера пристроил слева трехэтажную башню.

Полностью преобразился дом при последнем владельце, купце Романе Богдановиче Шене. В 1894 году архитекторы Б. В. Фрейденберг и В.И. Чагин перестроили старый дом с башенкой в небольшой западноевропейский замок. Роман Шен, купец 2-й гильдии, разбогател на торговле шерстяной пряжей и был известен в Москве своей благотворительной деятельностью. Много лет он являлся одним из попечителей и щедрым меценатом Мещанского попечительства о бедных.

В начале 2000-х годов особняк был приспособлен под частную клинику «Авиценна», чье название написали на фасаде.

Городская усадьба Долгоруких-Шен является объектом культурного наследия регионального значения.

Источник: Архитектура Москвы