ЭТО СПАРТА!!!! Фермопильское сражение. Про то, как царь Леонид и его 300 спартанцев сдерживали армию Ксеркса в Фермопильском ущелье

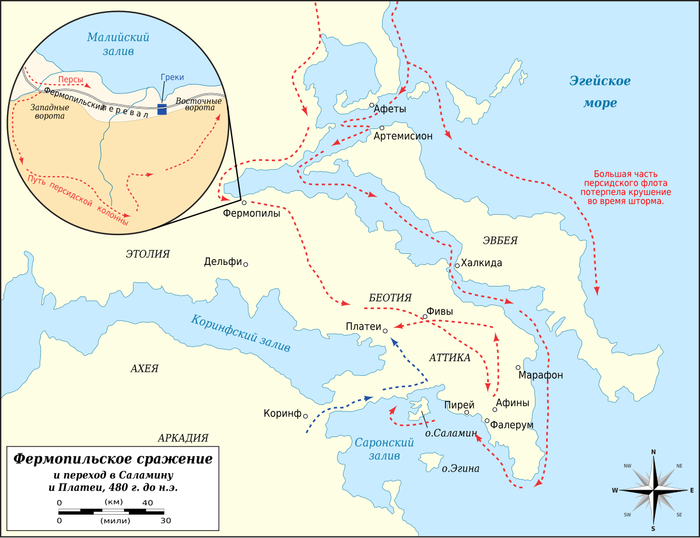

В начале V века до н.э. могущественная Персидская империя под властью царя Ксеркса I предприняла масштабное вторжение в Грецию, стремясь отомстить за поражение своего отца Дария I при Марафоне в 490 г. до н.э., Ксеркс собрал колоссальные силы - огромную армию и флот. Античные историки, особенно Геродот, описывали их численность до миллионов воинов, но современные исследователи считают эти цифры сильным преувеличением. По более реалистичным оценкам численность армии Ксеркса составляла до 200 тысяч человек, включая многочисленные контингенты из покоренных персами народов. Греческие города-государства, столкнувшись со страшной угрозой, сформировали оборонительный союз под руководством Спарты и Афин. Понимая невозможность победы в открытом поле против такой армии, греки решили задержать врага в Фермопильском ущелье - в стратегическом проходе между горами и морем, где персы не смогли бы развернуть свою численность и конницу. Спартанский царь Леонид I был поставлен во главе армии, задачей которой была оборона этого прохода. Одновременно греческий флот должен был сдерживать персов у мыса Артемисий.

Соотношение сторон

Персидская армия Ксеркса I представляла собой гигантскую, многонациональную силу. Современные историки, основываясь на логистических возможностях того времени, оценивают армию Ксеркса в пределах от 70-80 тысяч до 200 тысяч человек. В ее состав входили элитные части, такие как отряд «Бессмертных», и она обладала подавляющим преимуществом в коннице и легкой пехоте.

Греческие силы под командованием Леонида насчитывали около 7000 тяжеловооруженных пехотинцев-гоплитов. Ключевой момент заключается в том, что Леонид привел с собой только 300 спартанских гоплитов - это были отборные воины, полноправные граждане Спарты, имевшие детей (чтобы обеспечить продолжение рода). Остальные войска состояли из союзников: примерно 1000 феспийцев, 700 воинов из соседней Беотии (часто также называемых феспийцами), 400 коринфян, а также контингентов из Фив, Аркадии, Фокиды, Микен и других греческих полисов.

Ход битвы

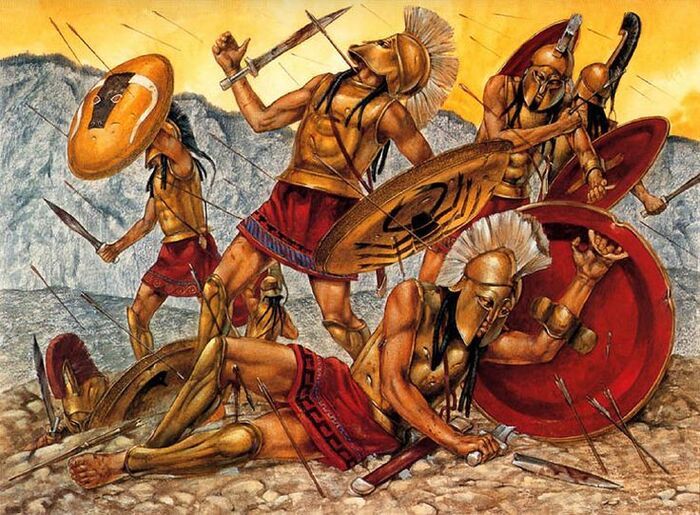

Греческие войска заняли оборону в самом узком месте ущелья, известном как «Средние Ворота», где восстановили старую стену. Флот расположился у мыса Артемисий. В течение первых двух дней битвы (точная дата битвы не известна, но предполагается, что она произошла 7-8 сентября или 17-19 августа 480 г. до н.э.) персы, уверенные в легкой победе, предпринимали яростные фронтальные атаки. Узость прохода, местами не превышавшая 14 метров, полностью нивелировала их колоссальное численное преимущество. Греческие гоплиты, облаченные в тяжелые бронзовые доспехи, вооруженные большими щитами и длинными копьями, сражались в плотной, дисциплинированной фаланге. Эта тактика позволяла им методично отражать волны персидской пехоты, нанося атакующим огромные потери. Выдающаяся выучка и дисциплина спартанцев сыграли ключевую роль в успехе обороны. Ксеркс бросал в бой свои лучшие части, включая элитных «Бессмертных», но все атаки разбивались о греческий строй. Греки могли позволить себе смену уставших воинов, отводя их за стену для краткого отдыха. Ксерк уже было потерял надежду пройти через ущелье, но тут случилось роковое предательство. К Ксерксу явился местный житель по имени Эфиальт, который за вознаграждение указал на горную тропу обходящую Фермопилы с запада. Ночью сильный отряд персидских «Бессмертных» начал движение по этой тропе. На третий день Леонид получил известие о том, что обходной маневр удался и его войско скоро будет окружено. Созвав военный совет и осознав неизбежность гибели, Леонид принял решение отпустить основную часть союзного войска, чтобы сохранить их для будущих сражений за Грецию. С ним остались только его 300 спартанцев (связанные законом и долгом), 700 феспийцев и 400 фиванцев. Оставшиеся греки отошли от узкого прохода к небольшому холму, где дорога расширялась, чтобы встретить врага со всех сторон. В последнем бою, окруженные превосходящими силами персов и с фронта, и с тыла, греки сражались с невероятным мужеством и отчаянием. Они бились до последнего дыхания, используя мечи, когда сломались их копья. Царь Леонид пал смертью храбрых и вокруг его тела разгорелась особенно ожесточенная схватка. В конце концов, все оставшиеся греческие воины были уничтожены персидскими копейщиками и лучниками.

Потери

Потери греков в последний день битвы были катастрофическими: все оставшиеся сражаться погибли. Общие греческие потери за все три дня были выше, учитывая павших в первых столкновениях. Геродот упоминает о потере 4000 греков.

Потери персидской армии, согласно античным источникам, были огромны - до 20 000 человек, включая двух братьев Ксеркса. Особенно тяжелыми были потери в первые два дня, когда их пехота атаковала плотный строй гоплитов в узком ущелье. Потери в последний день боя, когда персы имели подавляющее преимущество и окружили греков, были для них значительно меньше.

Последствия

Фермопильское сражение завершилось поражением греков. Ущелье пало, персидская армия прорвалась в Центральную Грецию, захватила Аттику и сожгла Афины. Однако героическое сопротивление царя Леонида стало мощнейшей моральной победой для всей Греции, оно вдохновило греков на дальнейшее ожесточенное сопротивление. Легенда о 300 спартанцах родилась мгновенно. Не менее важно, что оборона Фермопил задержала продвижение персидской армии на критические несколько дней. Это дало греческому флоту, который одновременно вел тяжелые бои у Артемисия, возможность отойти к острову Саламин, сохранив боеспособность. Именно в Саламинском проливе несколькими неделями позже греческий флот под командованием афинского стратега Фемистокла одержал победу, лишив персидскую армию морского снабжения и вынудив Ксеркса отступить с большей частью войск. Окончательный разгром оставшейся в Греции персидской сухопутной армии произошел в 479 г. до н.э. в битве при Платеях.

Наследие

Фермопилы навсегда вошли в историю как символ высочайшего героизма, стойкости перед лицом невероятного превосходства врага, самопожертвования ради свободы родины и неукоснительного выполнения воинского долга. Подвиг 300 спартанцев в последствии идеализировал образ спартанского воина - непоколебимого, дисциплинированного, готового умереть, но не отступить. Этот образ активно использовался самой Спартой для внутренней пропаганды и укрепления своего авторитета и оказал огромное влияние на всю мировую культуру.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных обзоров и событий. Ваша поддержка очень важна!

11 августа. Сражение у мыса Калиакрии. Про то, как русские разгромили турецкий флот и отстояли в войне Крым

Сражение при Калиакрии стало яркой кульминацией Русско-турецкой войны 1787-1791 годов. Эта война вспыхнула из-за о неприятия Османской империей присоединения Крыма к России в 1783 году и активного продвижения России в Северном Причерноморье. Султан Селим III жаждал реванша, стремясь вернуть Крым и отбросить русских от Черного моря. Для России же ключевой задачей было окончательно закрепить свое господство на Черном море, обеспечить безопасность новых портов (в первую очередь Севастополя) и черноморской торговли. К 1791 году война шла уже четыре года. Русская армия под командованием А. В. Суворова одержала блистательные победы при Кинбурне, Фокшанах, Рымнике и взяла штурмом считавшуюся неприступной крепость Измаил. На море главной силой России был Черноморский флот, возглавляемый талантливым и новаторским адмиралом Федором Федоровичем Ушаковым. Он уже успел нанести туркам ряд поражений (у Фидониси, Керченского пролива, Тендры), демонстрируя новую, активную и маневренную тактику, ломавшую традиционные каноны линейного боя. Однако Османская империя, несмотря на потери, не была сломлена окончательно. Султан, опираясь на поддержку западных стран (особенно Англии и Пруссии), стремившихся ослабить Россию, продолжал войну. Весной 1791 года турецкое командование решило нанести решительный удар на море. К берегам Болгарии была направлена огромная эскадра под командованием капудан-паши Гуссейна, усиленная алжирским флотом прославленного и крайне агрессивного адмирала Сеит-Али (Сайт-Али). Их целью было высадить десант в тылу русской Дунайской армии, чтобы сорвать ее наступление, а также нанести поражение Черноморскому флоту, восстановив турецкое господство на море. Турецкий флот, собрался у мыса Калиакрия на болгарском побережье. Адмирал Ушаков, базировавшийся в Севастополе, получив разведданные о концентрации противника и понимая угрозу, 8 августа вышел в море со своей эскадрой, , стремясь упредить действия турок.

Соотношение сил

Турецкий флот насчитывал 18 линейных кораблей, 17 фрегатов и множество мелких судов (всего до 45-50 вымпелов).

Русская эскадра, под командованием адмирала Федора Ушакова, состояла из 15 линейных кораблей, 2 фрегатов и 19 вспомогательных судов (всего 36 вымпелов).

Турецкий флот на первый взгляд имел заметное преимущество - 18 линейных кораблей против 15 русских. Более того, турецкие корабли, особенно алжирские под командованием Сеит-Али, считались быстроходнее и часто несли более мощную артиллерию (многие пушки были крупнокалиберными). Алжирские моряки славились отчаянной храбростью и мастерством абордажного боя. Русская эскадра уступала в числе линейных кораблей и в калибрах части орудий. Однако у нее были решающие преимущества: высочайшая выучка экипажей, закаленных в предыдущих сражениях, превосходная дисциплина, отличная артиллерийская подготовка (скорость и меткость стрельбы) и, самое главное, гениальный, смелый и инициативный командующий. Тактика Ушакова, основанная на быстром сближении, нарушении линии противника, сосредоточении огня на флагманах и решительном штурмовом порыве, уже доказала свою эффективность. Кроме того, русские корабли были более мореходны и маневренны в строю.

Ход битвы

Рано утром 11 августа 1791 года русская эскадра подошла к мысу Калиакрия. Турецкий флот стоял на якоре под прикрытием береговых батарей, расположенных на самом мысу, в полумесяц, ожидая возможной атаки с моря. Погода была ветреная, море неспокойное. Увидев русских, турки стали спешно рубить канаты и строить линию баталии параллельно берегу, рассчитывая использовать выгодное положение и ветер. Ушаков, оценив обстановку, совершил невероятно смелый и дерзкий маневр, ставший ключом к победе. Вместо того чтобы медленно выстраиваться в классическую линию напротив турок (что дало бы им время полностью подготовиться и использовать численный перевес), он повел свою эскадру между турецким флотом и берегом, под огнем береговых батарей. Как только русская эскадра, ведомая флагманским кораблем Ушакова «Рождество Христово», миновала мыс и береговые батареи (которые нанесли минимальный ущерб), она немедленно, без перестроения, врезалась в центр турецкого строя, разделив его на две части. Основной удар пришелся на флагманский корабль капудан-паши Гуссейна и корабли алжирской эскадры Сеит-Али. Завязалась ожесточенная артиллерийская дуэль на предельно коротких дистанциях. Русские артиллеристы наносили страшные разрушения кораблям и нанесли огромные потери в живой силе, особенно на переполненных палубах алжирских кораблей, готовившихся к абордажу. Ушаков лично вел бой в самой гуще сражения, его флагман дрался одновременно с несколькими вражескими кораблями. Особенно яростным был бой с кораблем Сеит-Али, который пытался взять русский флагман в два огня. Однако огонь русских пушек нанес алжирскому адмиральскому кораблю тяжелейшие повреждения, вынудив его выйти из боя. Корабль Гуссейна также был сильно побит. Потеря управления флагманами и сокрушительный огонь русских вызвали панику среди турецких моряков. Их строй окончательно распался. Корабли, охваченные ужасом, стали беспорядочно отступать, уворачиваясь от русских залпов и мешая друг другу. Бой превратился в преследование. Русские корабли гнали бегущего противника до самой темноты. Только наступление ночи и начавшийся шторм спасли остатки турецкого флота от полного уничтожения или пленения.

Потери

Потери турецкого флота были катастрофическими. Хотя ни один турецкий линейный корабль не был потоплен в ходе самого сражения, практически все они получили тяжелейшие повреждения. Несколько кораблей затонули во время шторма уже после боя по пути к Босфору из-за полученных пробоин. Многие фрегаты и мелкие суда были уничтожены или захвачены. Наиболее страшными были потери в личном составе. Историки оценивают турецкие потери в несколько тысяч человек убитыми и утонувшими. Русские потери были несопоставимо меньше: около 40 человек убитыми и ранеными. Ни один русский корабль не был потоплен или захвачен. Повреждения кораблей Ушакова, хотя и были, оказались не критичными и были быстро исправлены.

Последствия

Весть о сокрушительном разгроме при Калиакрии достигла Стамбула через несколько дней и для турков это стало шоком. Поражение было настолько полным и деморализующим, что отняло у Османской империи последнюю волю к продолжению войны. Турецкий флот был морально и физически сломлен. Одновременно с этим русская армия под командованием Н. В. Репнина нанесла поражение турецким войскам у Мачина на Дунае. Султан Селим III, понимая, что дальнейшее сопротивление приведет лишь к новым катастрофам, были вынуждены срочно запросить мира. Уже всего через двадцать дней после сражения при Калиакрии, в городе Галаце (а затем в Яссах) было заключено перемирие. А 9 января 1792 года был подписан Ясский мирный договор. Его условия были триумфальными для России: Османская империя окончательно признавала присоединение Крыма и Кубани к России; границей между двумя империями стала река Днестр; к России отходили огромные территории между Южным Бугом и Днестром (включая Очаков), где вскоре началось строительство Одессы; подтверждались все предыдущие русско-турецкие договоры; Турция отказывалась от претензий на Грузию. Сражение при Калиакрии стало тем самым последним доводом, который заставил Османскую империю капитулировать на русских условиях, закрепив господство России на Черном море.

Сражение при Калиакрии вошло в историю военно-морского искусства как образец блестящей тактики, смелости и решительности адмирала Ушакова. Оно стало вершиной его новаторских принципов: концентрация сил на решающем направлении, атака без перестроения из походного порядка, прорыв линии противника, сближение на минимальную дистанцию для эффективного картечного огня, сосредоточение огня на флагманских кораблях врага, неуклонное преследование до полного уничтожения. Эта победа окончательно утвердила славу Ф. Ф. Ушакова как одного из величайших флотоводцев в истории России, не проигравшего ни одного сражения. Его методы оказали огромное влияние на развитие русского военно-морского искусства, став фундаментом для тактики адмиралов следующего поколения, включая героя Синопа и Севастополя П. С. Нахимова.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных обзоров и событий. Ваша поддержка очень важна!

Тизер фильма "Инфильтратор" (AI)

Видео в ускоренном темпе.

Инфильтратор - тизер фильма Создано в AI, тестовые фрагменты короткометражки, которая выйдет в августе.

Краткий сюжет: После конфликта людей и машин с ИИ, решено было, что люди и разумные роботы будут жить на разных планетах, так же людям не разрешено разрабатывать новый продвинутый искусственный интеллект, но одна из компаний нарушила правило, роботам это стало известно и они оправили на Землю инфильтратора, чтобы он узнал подробную информацию.

Жанр: боевик, фантастика, киберпанк. Создано в нейросети. Это первый проект для ознакомления с возможностями AI.

1 Августа. Битва при Кагуле. Про триумф Петра Румянцева и про катастрофическое поражение Османской империи

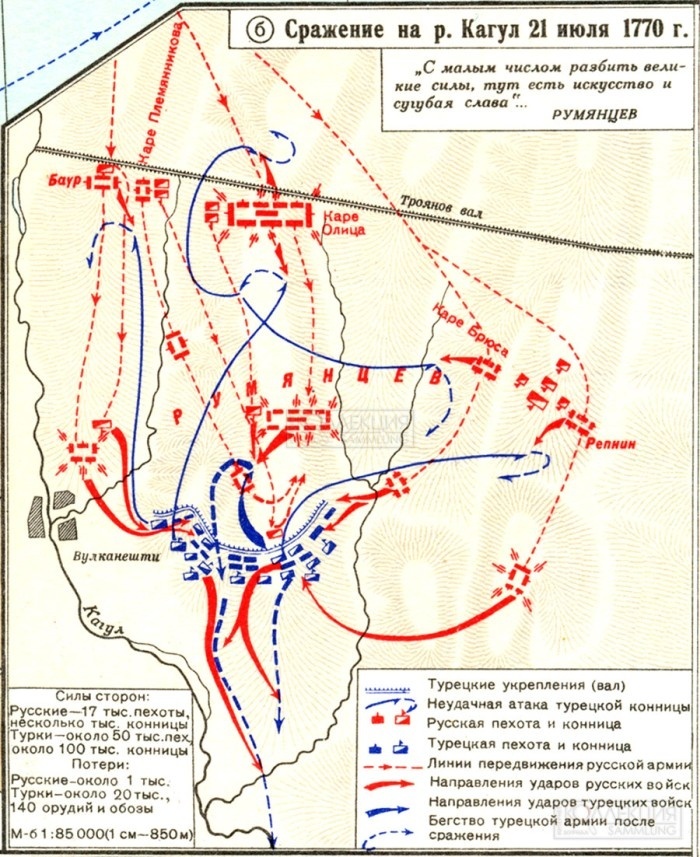

К лету 1770 года русско-турецкая война (1768-1774) развивалась для России успешно. После разгрома турецкого флота в Чесменской бухте и блестящих побед Румянцева при Рябой Могиле и Ларге, его главная армия, первоначально насчитывавшая около 38 тысяч человек, вышла к реке Прут, стремясь перенести войну за Дунай, вглубь османских владений. Однако путь ему преградила огромная турецко-татарская армия Великого визиря Ивандзаде Халил-паши, собравшего силы, многократно превосходящие русские: около 150 тысяч человек (50 тысяч отборной пехоты - янычар и сипахов, и до 100 тысяч конницы крымских татар и иррегуляров), усиленные 130-180 орудиями. Эта армия заняла сильно укрепленный лагерь на левом берегу реки Кагул, преградив Румянцеву путь на юг. Русская армия, изнуренная тяжелыми переходами по безводной степи в летнюю жару, страдавшая от болезней и нехватки продовольствия, сократилась примерно до 17 тысяч человек при 118 орудиях. Перед Румянцевым стоял тяжёлый выбор: отступить с позором или совершить отчаянную атаку на превосходящего по силам противника в его укрепленной позиции. Он выбрал наступление, понимая, что пассивность приведет к истощению армии и возможному окружению.

Перед битвой

Соотношение сил было неравным. Под командованием Румянцева находилось около 17 000 закаленных в боях солдат. Его армия была построена в новаторском боевом порядке - пять дивизионных каре (квадратов) в две линии: четыре в первой (генералы Племянников, Брюс, Олиц, Репнин) и одно во второй (генерал Боур), с кавалерией, прикрывавшей фланги и промежутки. Войска были дисциплинированы и обучены новой тактике Румянцева: ускоренному движению в атаку, использованию рассыпного строя егерей и тесному взаимодействию родов войск.

Им противостояла османская армия Великого визиря численностью около 150 000 человек, занявшая сильную позицию: их лагерь был защищен четырьмя линиями окопов и редутов на высотах у реки Кагул. Основная масса отборной пехоты (янычары) находилась в центре укрепленного лагеря, а огромная татарская конница (около 80000) располагалась на флангах, готовая обрушиться на русских с тыла.

Ход битвы

Ход битвы начался с ночного маневра Румянцева. Стремясь избежать удара по растянутой на марше армии, он начал движение к турецкому лагерю глубокой ночью на 1 августа (21 июля). К рассвету русские войска успели построиться в свои каре всего в 5-6 верстах от турецких позиций. Османы, заметив русских, первыми бросили в атаку свою многочисленную конницу. Тысячи всадников обрушились на русские каре с фронта и флангов, стремясь окружить. Однако дивизионные каре Румянцева, выдержали этот натиск. Методичный, уничтожающий огонь пехоты и пушек уничтожал плотные массы всадников, нанося им огромные потери, но не давая прорвать строй.

Видя, что конница завязла и несет большие потери, визирь попытался спасти ситуацию, приказав части конницы отойти, чтобы дать место для атаки янычар. Румянцев блестяще использовал этот момент. Он приказал кавалерии своего правого фланга под командованием генерала Баура (включавшей Астраханский карабинерный полк молодого бригадира А. В. Суворова) имитировать отступление. Турецкая конница, приняв маневр за начало отхода русских, устремилась в преследование. В этот критический момент Румянцев дал приказ резервной гренадерской бригаде генерала П. Г. Племянникова в центре первой линии развернуться и встретить конницу залпами и штыками. Одновременно кавалерия Баура резко развернулась и контратаковала. Оказавшись под перекрестным огнем пехоты и под ударом русской конницы во фланг, турецкая конница была полностью разгромлена и обратилась в паническое бегство, увлекая за собой часть своей же пехоты. Этот эпизод стал переломным моментом битвы.

Не дав врагу опомниться, Румянцев немедленно повел всю армию на штурм главных укреплений визиря. Янычары, лишившиеся поддержки конницы, отчаянно защищались, контратакуя из-за валов. Начался ожесточенный штыковой бой. Особенно упорное сопротивление янычары оказали на направлении главного удара русских – в центре и на левом фланге, где наступало каре генерала Племянникова. Несколько атак были отбиты с большими потерями. Румянцев лично вводил в бой резервы. Решающую роль сыграли опыт пехоты, умелые действия артиллерии, расчищавшей и фланговый удар каре генерала Брюса. После нескольких часов кровопролитного боя турецкие укрепления были взяты штурмом. Янычары дрогнули и побежали, увлекая за собой остатки армии. Великий визирь бежал одним из первых.

Последствия

Потери сторон были несопоставимы. Русская армия потеряла убитыми около 1000 человек и несколько сотен ранеными - невероятно малая цифра для сражения такого масштаба. Потери османской армии были катастрофическими - окло 20 000 убитыми. При преследовании русскими войсками (особенно отрядом генерала Баура) погибло еще множество турок и татар. Были захвачены все 140 орудий турецкого лагеря, обоз, знамена и бунчуки визиря, более 2000 человек взято в плен.

Значение сражения при Кагуле трудно переоценить. Оно стало триумфом полководческого гения Румянцева, продемонстрировавшим полное превосходство новой русской тактики (маневренные дивизионные каре, взаимодействие родов войск, упор на штык и артиллерию) над численным превосходством и устаревшей тактикой османов. Кагул стал стратегическим переломом в войне, открыв Румянцеву путь за Дунай. В последующие недели русские войска заняли ключевые крепости на Нижнем Дунае - Измаил, Килию, Аккерман (Белгород-Днестровский) и Браилов, предопределив успешный исход всей кампании. Победа, особенно на фоне Чесмы, произвела ошеломляющее впечатление в Европе, безоговорочно утвердив военный престиж России и подорвав авторитет Османской империи. Поражение при Кагуле, наряду с потерей флота, поставило турков на грань катастрофы, вынудив их к переговорам. В 1774 году был подписан Кючук-Кайнарджийский мирный договора. Этот мир закрепил за Россией выход к Черному морю (крепости Керчь, Еникале, Кинбурн), свободу мореплавания по Черному морю и проливам и независимость Крымского ханства, который впоследствии оказался под протекторатом России. Кагульская победа была ключом ко всем этим завоеваниям. Румянцев был удостоен высшей награды - ордена Святого Георгия 1-й степени и почетного титула «Задунайский».

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

Ответ на пост «РУСЬ ОТСТОЯЛА НЕЗАВИСИМОСТЬ»1

Отношения Русского государства и Крымского ханства не всегда были враждебными.

Был даже период, когда два государства были союзниками. По историческим меркам продлился он не очень долго. Но пользу принес большую. Во всяком случае, проблем с Большой Ордой у московского князя Ивана III было бы куда больше, если бы не поддержка Менгли Герая (или Гирея).

Менгли Герай был вторым правителем Крымского ханства. Шансов законно занять престол у него было немного, поскольку он был шестым сыном Хаджи I Герая. Но Менгли поступил весьма мудро, расположив к себе знатных людей ханства. В то время как его старший брат Нур-Девлет опирался на поддержку Большой Орды, которая стала для Менгли заклятым врагом.

Собственно, его вражда с ханами Большой Орды и стала залогом крепкого союза с московским князем Иваном III. Большая Орда (наряду с Литвой) была в то время главным противником и для Ивана 3.

Именно активные действия крымского хана сорвало возможное объединение войск польского Казимира и хана Большой Орды Ахмата. Понятно, какое значение имел этот факт во время "стояния на Угре" в том же 1480 году...

Дружеские отношения между Москвой и Крымом продолжались и после того, как Русское государство окончательно освободилось от ига Большой Орды. Практически ежегодные походы крымцев в польские и литовские земли отвлекали их правителей от борьбы с московским князем.

Но и русские войска помогали крымскому хану. Несколько раз по просьбе Менгли Герая они совершали походы против Большой Орды.

Надо заметить, что крымский хан помог московскому князю установить дипломатические отношения с турецким султаном. При посредничестве Менгли Герая правителю османов была передана грамота, в которой Иван III пожаловался на притеснения, которые подданные султана чинили русским купцам в Крыму.

В конечном счете, Крымское ханство разгромило Большую Орду. Произошло это в 1502 году. В следующем году умер московский князь Иван III. И отношения между двумя государствами начали стремительно ухудшаться.

Исчез общий враг - Большая Орда. Отряды крымского хана стали появляться в землях Русского государства. Начались разногласия из-за того, кто должен править в Казанском ханстве. В общем, ничего объединяющего не осталось. Союзу пришел конец.

5 секундный тизер фильма

В этот раз робокоп - это полностью робот, а не киборг, как в оригинальном фильме, а внутри него эндоскелет, чтобы он мог и дальше сражаться, если основная броня пострадает, но и это ещё не всё. Создано в нейросети.