Мир на пути к Первой мировой войне. Буржуазные революции

Спасибо @Tamarissk, @DiLu, @Gr1gory, @prisyager и таинственный пикабушник, за донаты, отправленные в поддержку моего блога!

Перед тем как начать рассказ о непосредственных событиях Первой мировой войны, вначале необходимо разобраться, как мир из феодальной раздробленности пришел в конечном итоге к империализму, как в крупных и мелких государствах начало зарождаться национальное самосознание и почему к 1914 году Европа оказалась разделена на два военно-политических блока - Тройственный союз и Антанту.

Открытие Америки в 1492 году и её дальнейшая колонизация, открытие морского пути в Индию в 1498 году и последующее за этими событиями бурное развитие торговли стремительно обогатило многочисленных купцов, ростовщиков и крупных ремесленников, что быстро вывело зарождающейся класс буржуазии на первый план политической арены Европы. Средневековое цеховое производство уже не могло удовлетворить возрастающий в геометрической прогрессии спрос на товары, и ему на смену пришла Мануфактура, в которой стал использоваться раздельный труд наемных рабочих. Сосредоточивая в своих руках всё возрастающие денежные массы, буржуазия быстро поняла, что текущее политическое устройство Европы препятствует развитию производства и торговли, а значит, закрывает ей путь к дальнейшему обогащению. Стремясь покончить со столь печальным положением дел, буржуазия возглавила в своих интересах движение народных масс против феодализма.

Первая в истории буржуазная революция началась в Нидерландах в 1566 году. В силу своего выгодного географического положения эта страна была морскими воротами, открывающими путь к заокеанским колониям Испании и Португалии. По улицам портового города Антверпен ежедневно проезжали тысячи фургонов, а в его гавань заходили сотни кораблей, стремительно обогащая как местных купцов, так и всю страну в целом. Однако Нидерланды в то время не были независимым государством, а находились под властью Испании, чей король Филипп II с каждым годом все больше ужесточал ее налоговый гнет и, будучи благочестивым католиком, яростно боролся с широко распространившимся в Нидерландах протестантизмом. Все это в конце концов привело к многолетней войне между Испанией и Нидерландами, в результате которой страна была разделена напополам. Юг страны остался под испанским контролем, зато север сумел отвоевать себе независимость. В 1581 году семь северных провинций объединились в Голландскую республику, ставшую первым буржуазным государством в Европе. Принятая вскоре в стране свобода вероисповедания, предпринимательства и торговли, а также гарантирование со стороны правительства прав собственности и стабильная система налогообложения в короткие сроки сделали Голландскую республику самым богатым государством Европы.

Следующим государством, вставшим на революционный путь развития, стала Англия. Развитие торговли и приток серебра из колоний спровоцировали в Англии жуткую инфляцию (между 1510 и 1580 годами цены на продовольствие выросли втрое, а на другие товары в полтора раза). Это привело к стремительному обогащению торговой буржуазии и одновременно к не менее стремительному падению доходов крупных земледельцев из английского дворянства. Пытаясь остановить свое разорение, дворяне стали сдавать земли в аренду крупным торговцам, которые, в свою очередь, для повышения прибыльности земель активно совершенствовали агротехнику и использовали наемный труд. Вскоре и сами дворяне стали постепенно переходить в класс буржуазии, открывая на своих землях промышленные предприятия, благо сырье для них можно было поставлять из собственных же владений. Победивший в Англии протестантизм привёл к распродаже церковных земель, большую часть из которых скупили крупные промышленники и купцы. Все это привело к тому, что к середине 17 века класс буржуазии стал играть ведущую роль на политической арене Англии. Все нарастающие противоречия английского короля Карла I и буржуазной элиты, недовольной постоянным налоговым гнетом и королевскими требованиями выделения средств на многочисленные войны, привели в 1642 году к восстанию против монархии. В результате революции король Карл I был казнен, а власть в свои руки захватил лидер мятежников Оливер Кромвель, установивший в стране режим военной диктатуры.

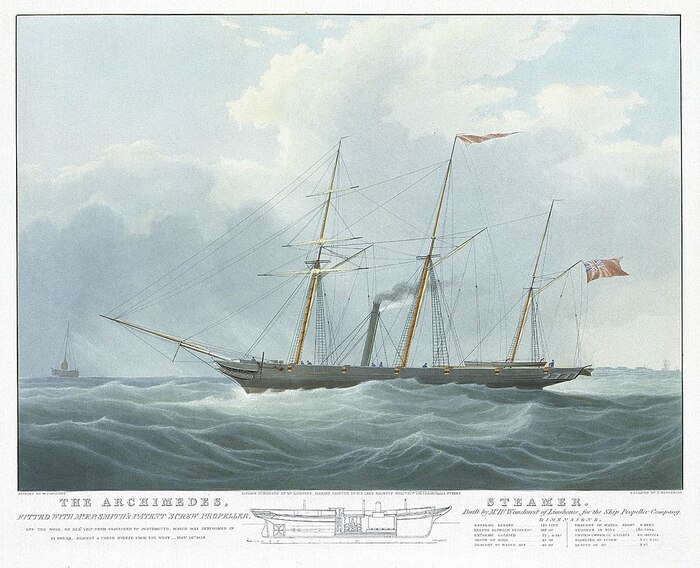

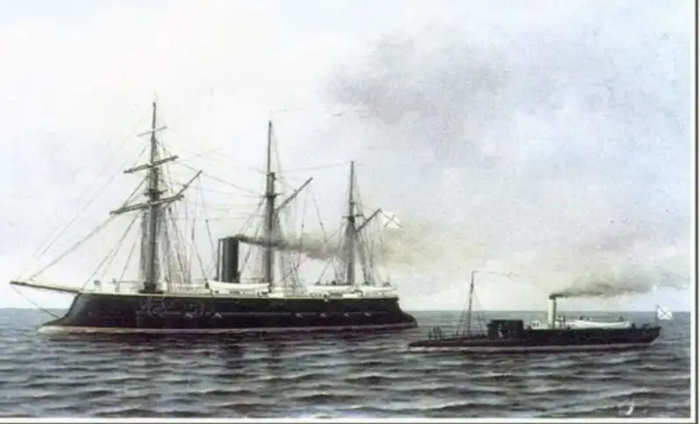

При новом правителе были проведены многочисленные реформы, среди которых было провозглашение свободы торговли и предпринимательства, а также уничтожение средневековой цеховой системы, сдерживающей развитие производства. Также при новой власти был создан мощный флот, чья команда обладала прекрасной организованностью и дисциплиной, что позволило Англии в результате многочисленных войн отнять у Голландской республики пальму первенства в торговом господстве на море. Со смертью Кромвеля в 1658 году его сторонники быстро разругались, а поэтому роялистам удалось восстановить монархический строй и посадить на престол Карла II, сына казненного короля. Однако вернувшийся режим абсолютной монархии просуществовал в Англии менее 30 лет и окончательно пал в 1688 году в результате Славной революции, по итогам которой Англия превратилась в конституционную монархию, где высшая власть передавалась в руки парламента. Роберт Уолпол, возглавивший правительство в 1721 году, стал, по сути, первым премьер-министром Англии - несмотря на то, что это название тогда еще не использовалось, Уолпол имел влияние на правительственный кабинет, аналогичное позднейшим премьерам. Освободившись от пережитков феодального строя, англичане, получавшие огромные доходы от торговли и вывоза сырья из своих заокеанских колоний, встали на путь промышленного переворота. Изобретение парового двигателя позволило уйти от малоэффективного ручного труда и начать массовое применение машин на производстве. На смену Мануфактуре пришли фабрики, которые еще более обогатили английское государство.

В 1756 году разразилась Семилетняя война, в которой Пруссия, Франция, Австрия и Россия занимались переделом сфер влияния в Европе. Нарастившая экономическую и военную мощь Англия, увидев в конфликте возможность расширить свои колониальные владения за счет воющей на несколько фронтов Франции, также присоединилась к войне, заключив союз с Пруссией. Английские надежды полностью оправдались, и они провели суперуспешную военную кампанию в колониях. 10 февраля 1763 года между Англией и Францией был заключен мирный договор, по которому Франция уступала англичанам Канаду, Восточную Луизиану, некоторые острова Карибского моря, а также основную часть своих колоний в Индии. В результате Семилетней войны французы потеряли почти все свои колониальные владения, в то время как Великобритания, наоборот, приобрела статус доминирующей колониальной державы, однако очень скоро в ее американских колониях разразился кризис.

В начале 17-го века в Америку из Англии в поисках лучшей жизни хлынул поток переселенцев, большую часть из которых составляли разорившиеся крестьяне, не сумевшие найти свое место в новой экономической реальности на родине. Многие первые эмигранты, не имея средств для переезда через океан, заключали кабальные соглашения с купцами и судовладельцами, которые потом перепродавали их состоятельным фермерам в Америке. Таких переселенцев называли законтрактованными слугами, и им предстояло работать на своих новых хозяев от 2 до 7 лет. Быстро осознав, какую бешеную прибыль дает использование дешевой рабочей силы, фермеры стали завозить на свои плантации рабов из Африки. Однако были среди обеспеченных переселенцев в Новый Свет и те, кто прекрасно осознавал, что рабство и аграрное направление экономики страны это путь в никуда, а поэтому во второй половине 17-го века они стали активно развивать в Америке капиталистическую Мануфактуру. Английское правительство же активно мешало буржуазному развитию своей колонии, считая ее лишь источником сырья, да рынком сбыта английских товаров. Однако ввиду удаленности от метрополии, американские колонии, в конце концов, получили широкую автономию и даже были освобождены от уплаты налогов английскому королю. После победы в Семилетней войне территория английских колоний в Америке значительно расширились, и, пытаясь получить доход с новых земель, англичане решили привести свои колонии к политической покорности.

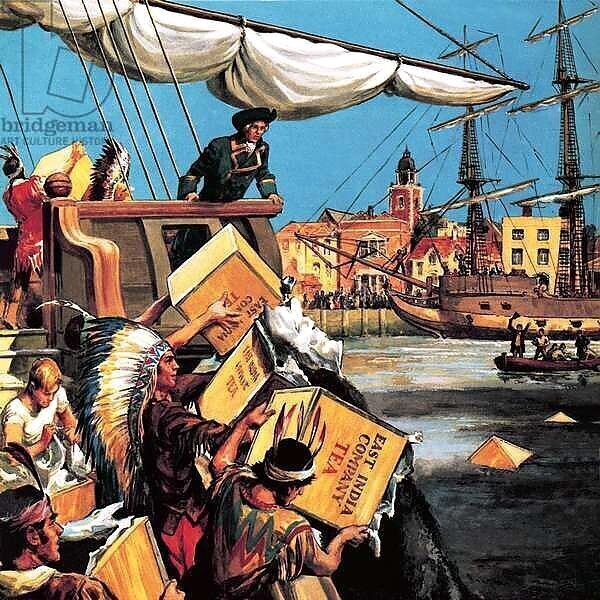

В 1765 году британский парламент принял Гербовый акт, согласно которому продажа книг, брошюр, газет, игральных карт и прочих печатных товаров, а также оформление любых гражданских документов в колониях облагались штемпельным сбором в пользу короны. Новый закон фактически вводил налогообложение в североамериканских колониях, от которого они до этого времени были освобождены. Это моментально вызвало массовые протесты и волнения в Америке. Против акта выступили и британские торговцы, которые понесли убытки из-за бойкота колониями их товаров. 18 марта 1766 года акт был отменён, но парламент не отказался от своего права облагать колонии налогом. В 1773 году был принят "Чайный закон", по которому чай, ввозимый в колонии Ост-индской компанией, был обложен пошлиной, которая воспринималась в обществе как символ верховенства английского парламента над колониями. Закон вновь вызвал взрыв негодования, и в декабре 1773 года произошло событие, ставшее известным под названием "Бостонское чаепитие": группа бостонцев, переодевшись индейцами, проникли на английские суда, стоящие в гавани, и сбросили тюки с чаем в океан.

Британские власти ответили на эту акцию репрессиями: бостонский порт был закрыт, а местное самоуправление упразднено. В ответ на ответ, американские колонии объединились в совет, на котором осудили «нестерпимые акты», принятые Англией, и приняли декларацию, провозгласившую естественные права колонистов на жизнь, свободу и собственность. В конце концов, многочисленные противоречия метрополии и ее колонии вылились в вооружённые столкновения их армий, и привели в конечном итоге к войне. 4 июля 1776 года конгресс 13 североамериканских колоний принял декларацию независимости Соединенных Штатов Америки, в которой провозглашалась их независимость от Англии. Увидев возможность отомстить англичанам за поражение в Семилетней войне, Франция в феврале 1778 года заключила с США торговый договор, а также направила в помощь американцам военный контингент и часть своего флота. В 1779 году к союзникам присоединилась еще и Испания, которая начала военную кампанию в Мексиканском заливе и тем самым лишила англичан важных морских баз. В результате такого поворота событий Англия была вынуждена перейти к обороне. В дальнейшем англичане попытались перенести военные действия на Юг, рассчитывая на поддержку плантаторской аристократии, однако южане, хоть и имели отличный от Севера взгляд на экономическое развитие страны, в вопросе обретения независимости от Англии были полностью солидарны с северянами. Английским войскам в ходе сражений удалось одержать ряд побед и захватить крупные портовые города, но попытки продвинуться вглубь юга США неизменно заканчивались неудачей. В конце концов, осенью 1781 года регулярные войска Джорджа Вашингтона совместно с французскими частями окружили армию английского генерала Корнуоллиса у виргинского города Иорктаун, в результате чего 19 октября 1781 года англичане капитулировали. По Версальскому договору 1783 года Англия признала независимость США, а из колоний на американском континенте у нее осталась только Канада.

На съезде уже независимых штатов в 1787 году была утверждена Конституция США, а в 1789 году Джордж Вашингтон, главнокомандующий континентальной армией, сражавшейся против англичан в войне за независимость, был единогласно избран первым президентом США. В том же году в конституцию были добавлены поправки, неофициально получившие название "Биль о правах", в которых гражданам США гарантировались права на свободу вероисповедания, слова и печати, свободу собраний, прав на хранение и ношение оружия, на неприкосновенность личности и жилища, на справедливое отправление правосудия и введение суда присяжных. Этот биль впоследствии оказал огромное влияние на деятелей Великой французской революции, положившей начало кардинальных изменений политического устройства в Европе.

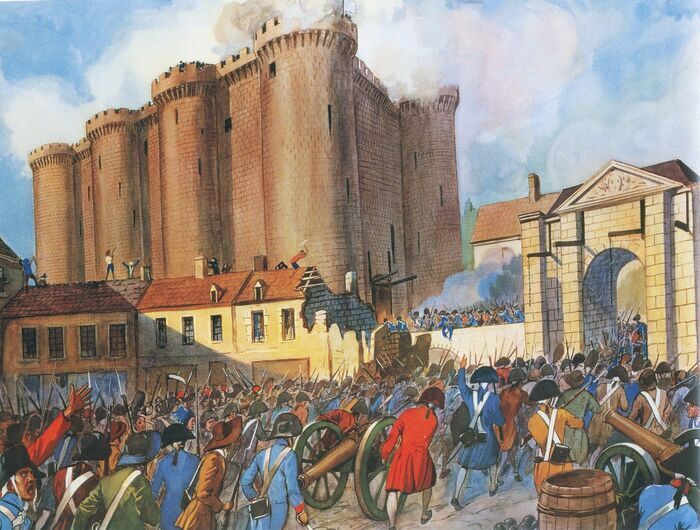

В 1787-1789 годах во Франции развернулся экономический кризис, возникший на фоне заключенного королем Людовиком XVI торгового договор с Англией, наводнившего французский рынок дешёвыми английскими товарами. Это обстоятельство спровоцировало в стране упадок собственного производство и привело к чудовищной безработице, охватившей многие города и деревни. К 1789 году госдолг Франции вырос до 4,5 млрд ливров, а бюджетный дефицит достиг 126 млн. Банкиры отказывали государству в новых займах, и монархия оказалась на пороге финансового банкротства. В довершении бед во Франции в 1788 году случился неурожай, а необычайная суровая зима в начале 1789 года (морозы доходили до -20) вызвала гибель многих виноградников, оливковых и плодовых деревьев, что поставило французский народ на грань голода. В поисках выхода из экономического пике король попытался провести реформы и обложить налогом привилегированные сословия (принцы крови, герцоги и пэры, католические прелаты и т. п), однако французская знать для одобрения подобных реформ потребовала созвать Генеральные штаты, не собиравшиеся с 1614 года. Генеральные штаты представляли собой совещательный орган, состоящий из трех сословий (духовенство, дворянство и буржуазия). Требуя его созыва, знать надеялась занять господствующее положение на собрании штатов и заблокировать тем самым предложенные королем реформы, однако события приобрели крайне неожиданный поворот. На фоне непрекращающихся бунтов бедняков в стране большинство мест в штатах получили представители буржуазии (585 из 1165), представляющие народ. Эти депутаты, вдохновленные итогами войны за независимость США и тем, к каким свободам это привело, поклялись не расходиться, пока на совете не будет принята конституция, ограничивающая королевскую власть. Людовик XVI решил силой пресечь начинавшуюся революцию и стянул к Парижу войска, состоявшие в основном из иностранных наёмников. Настороженный вводом войск парижский люд, понимая, что готовится разгон Национального собрания, на которое он возлагал столько надежд, приступил к активным действиям. 13 июля в Париже ударили в набат, и город был моментально охвачен восстанием - народ захватывал оружие и поджигал городские заставы, где взимались ввозные пошлины на продовольствие. К утру І4 июля французская столица была в руках восставших, к которым присоединились солдаты французской гвардии из числа королевских войск. Кульминацией восстания стало взятие Бастилии - политической тюрьмы, ставшей символом королевского произвола и деспотизма.

В дальнейшие недели подобные восстания охватили всю Францию и, в конце концов, привели к свержению абсолютизма. Боясь окончательно потерять трон, Людовик отказался от борьбы с народом и передал власть над страной Учредительному собранию, которое в августе 1789 года упразднило привилегии дворянства и духовенства, уничтожило феодальные повинности (правда, чтобы освободиться от земельной зависимости, крестьянин должен был уплатить огромную сумму, которую он физически не мог неоткуда взять) и приняло "Декларацию прав человека и гражданина", схожую с американской. В сентябре 1791 года Учредительное собрание завершило выработку конституции, которая установила во Франции конституционную монархию, ограничившую власть короля.

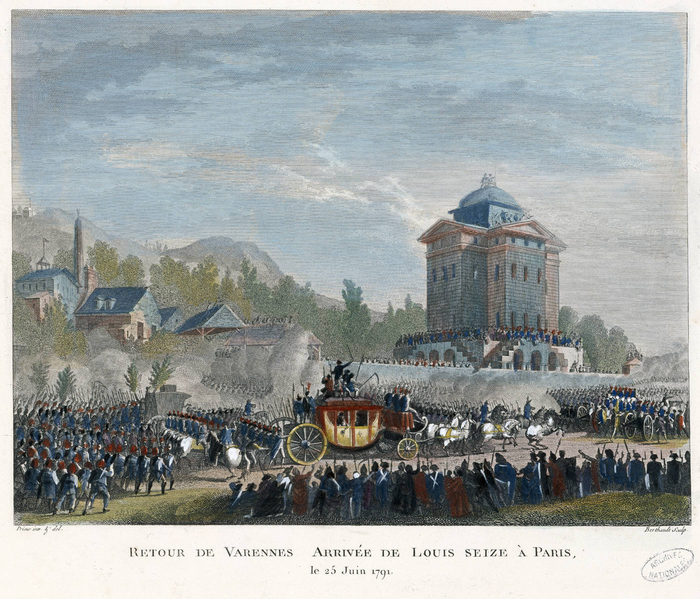

Само собой, Людовик XVI, который стал, по сути, пленником революционеров и содержался под стражей в парижском дворце Тюильри, был в бешенстве от подобных преобразований своего государства и вскоре задумал недоброе. Воспользовавшись помощью своей жены и по совместительству сестры австрийского императора Леопольда II Марии Антуанетты, король обратился за помощью к Австрии, попросив у той прислать войска для подавления мятежа. Не дожидаясь ответа от родственника, Людовик вместе со своей семьей 20 июня 1791 года бежал из Парижа в надежде добраться до восточной границы, где стояла верная ему армия, там дождаться подкрепления из Австрии и с помощью военной силы разогнать Национальное собрание, чтобы вернуть себе абсолютную власть. Однако монарху не повезло. Королевская семья была опознана горожанами в городе Варенн, после чего Людовик был схвачен и насильно возвращен в Париж.

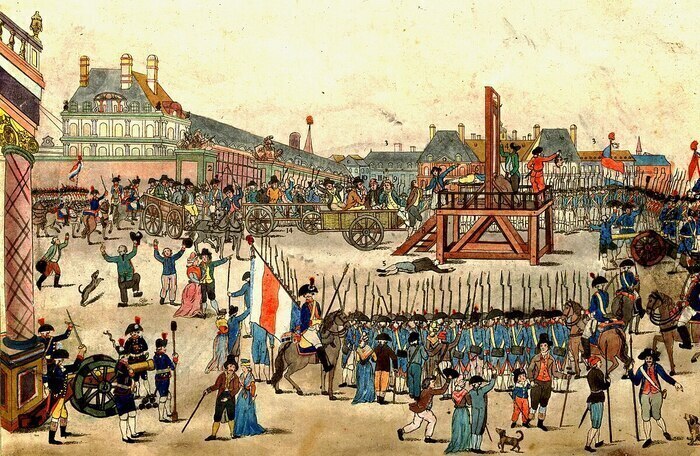

Неудачная попытка побега французского короля сильно встревожила некоторых европейских монархов, опасавшихся, что народная революция может распространиться и на их страны. Наконец, откликнулся на призыв своей сестры Леопольд II, который, заключив военный союз с королем Пруссии Вильгельмом II, заявил о готовности подавить мятеж во Франции, а также призвал других монархов Европы последовать его примеру, чтобы в зародыше погасить бунт против абсолютизма. Начались французские революционные войны. По началу перевес был на стороне австро-прусского войска - благодаря помощи Марии Антуанетты, переславшей своему брату французские военные планы, интервенты стремительно продвигались к Парижу. Казалось, что французская столица неизбежно падет, однако тут простых французов охватил патриотический подъем, и после издания Учредительным собранием декрета «Отечество в опасности! » народ массово пошел добровольцами в армию. В одном только Париже в течение недели в войска записались 15 тысяч человек. В эти дни впервые широко зазвучала Марсельеза - патриотическая песня, написанная Руже де Лилем. Вместе с тем, народу стало очевидно, что пора кончать с постоянно вставляющим палки в колеса революции королем. 10 августа 1792 года в Париже произошло восстание, в результате которого народ штурмом взял королевский дворец, что привело в результате к свержению монархического строя во Франции и провозглашение в стране республики.

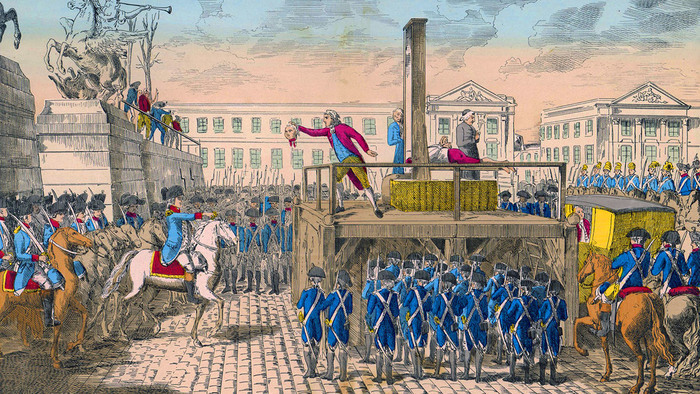

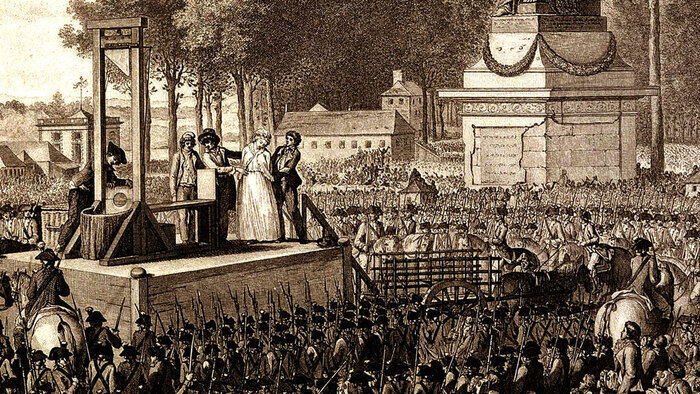

Воодушевленная такими новостями народная французская армия у местечка Вальми 20 сентября разгромила войска австро-прусской коалиции, выдавила их за пределы Франции и вскоре уже сама перешла в атаку. В течение нескольких месяцев французы заняли германские города Вормс, Шпейер, Майиц, Франкфурт, разбили австрийцев при Жемаппе и заняли Бельгию. Первое нашествие интервентов закончилось их сокрушительным провалом. Что же до короля, то он был отдан под суд, который приговорил его к смертной казне "за заговор против общественной свободы и нападениях на общую безопасность государства". 21 января 1793 года Людовику XVI отрубили голову. Его супруга, королева Мария Антуанетта, также была приговорена к казне за измену и обезглавлена 16 октября 1793 года на центральной площади Парижа.

Со свержением короля стан революционеров разделился на два лагеря: одна его часть хотела продолжать революцию, чтобы добиться демократических свобод для простого народа, другая же часть, относящаяся к крупной буржуазии, хотела революцию остановить, так как она уже получила от нее все, что хотела. Летом 1793 года к власти во Франции пришел Максимилиан Робеспьер, который, встав во главу Комитета общественного спасения, устроил в стране кровавый террор, отправляя на плаху всех, кого он считал противниками революции, в том числе и еще вчерашних своих коллег в деле свержения монархии. Всего за год с небольшим нахождения у власти робеспьеристов было казнено около 17 000 человек, а еще 10 тысяч умерло в тюрьме или от внесудебной расправы. В конце концов, среди депутатов Национального конвента родился заговор против кровавого тирана. 27 июля 1794 года Робеспьер вместе со своими сторонниками был арестован и в это же день казнен.

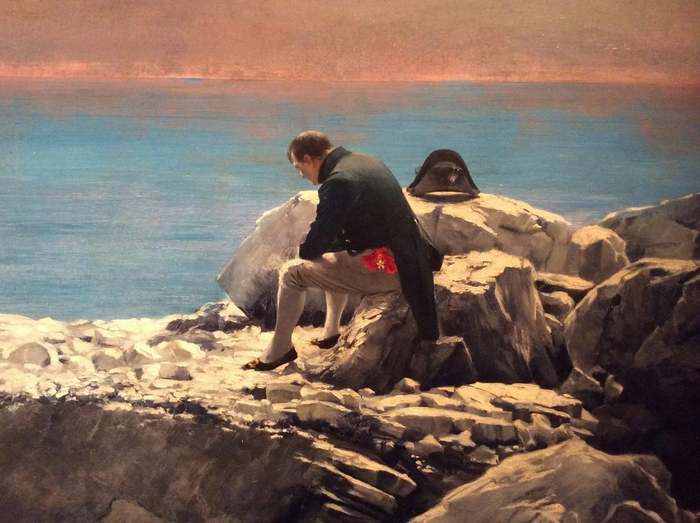

В следующем году в стране был установлен режим Директории, которая представляла собой коллективного главу государства в лице пяти директоров, избиравшихся Советом старейшин. Четыре года режима Директории были временем социально-экономической и политической неустойчивости ввиду того, что ее представители пытались лавировать между обеими сторонами общества, принимая законы то в пользу демократов, то в пользу роялистов. В этих условиях в кругах консервативных буржуазных деятелей возник план государственного переворота, который заключался в свержении режима с помощью армии и установления в дальнейшем в стране военной диктатуры. На роль диктатора был выбран генерал Наполеон Бонапарт, имевший огромную популярность в народе за свои военные успехи против войск западной коалиции. 10 ноября 1799 года Наполеон вместе с отрядом гренадеров ворвался в Совет пятисот и заставил депутатов проголосовать за постановление об упразднении Директории, а также за передачу власти трем временным консулам во главе с самим Наполеоном, что открывало дорогу для режима его личной диктатуры...

Продолжение следует.