Лига историков

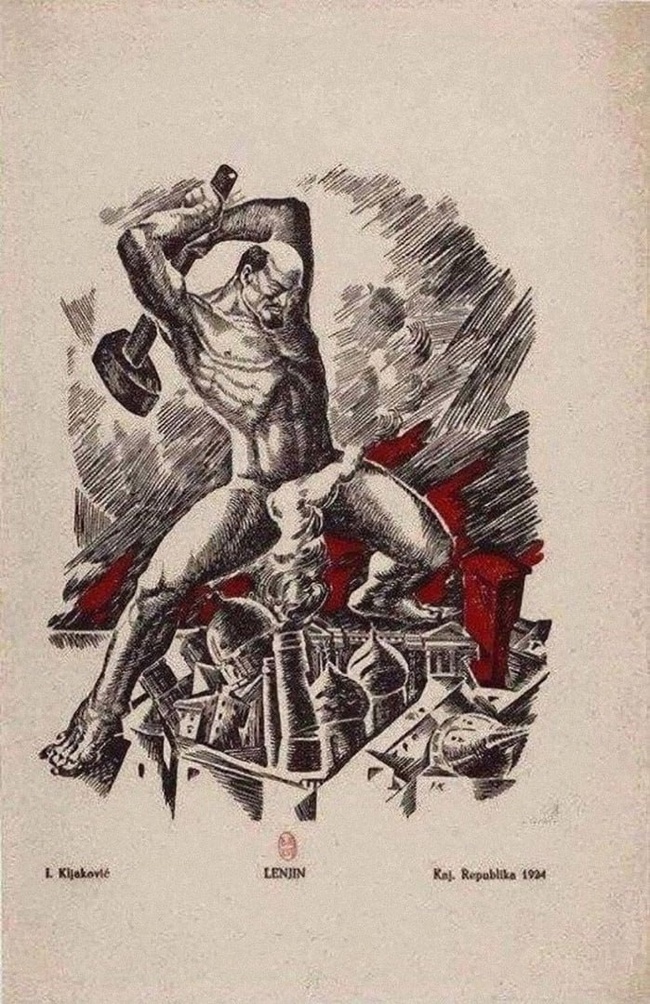

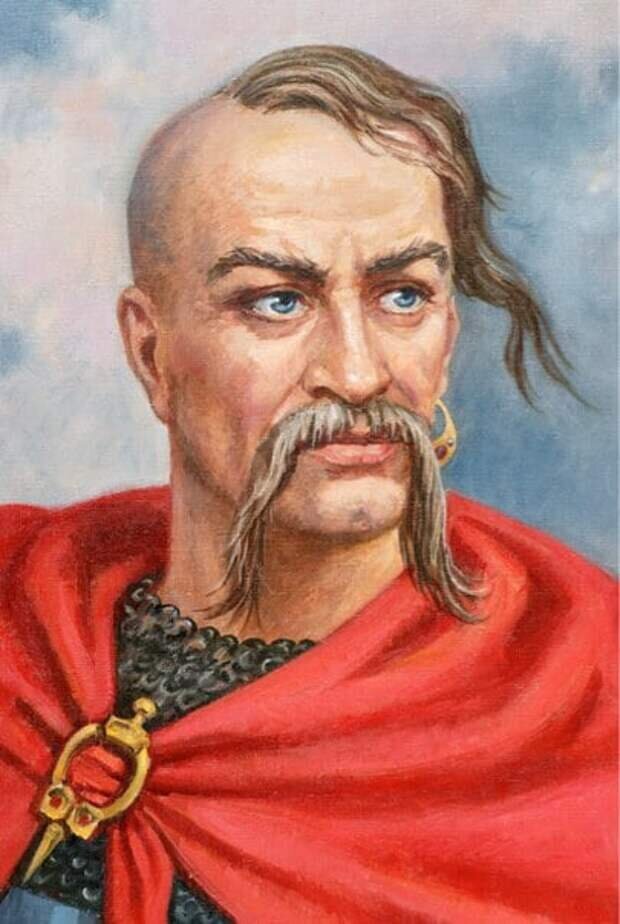

Чаша из черепа князя Святослава

Да, так закончилась жизнь известного и бесстрашного князя Святослава Игоревича, одного из самых известных правителей Древней Руси.

В то время у Киевской Руси с Византии и Хазарским каганатом были очень напряжённые отношения, постоянные походы и войны.

Но однажды князь все же заключил мир с византийским императором Иоанном Цимисхием в июле 971 года. Святослав должен был возвращаться в Киев через враждебные территории, и об этом были оповещены печенеги, то есть император, несмотря на мирный договор все же воспользовался шансом убить Святослава. Но также есть версия, что это Болгары сообщили и маршруте князя печенегам. У Святослава, к слову, было большое количество захваченной добычи и пленных.

Смерть князя

В общем, князь решил заночевать со своим отрядом у Днепровских порогов (На юге современной Украины ). Там его и застал отряд печенегов (Кочевые племена). На самом деле, Святослав был уверен, что печенеги не смогут нанести ему серьезного поражения, но из-за нехватки пищи и воды его армия оказалась в затруднении, а также в окружении.

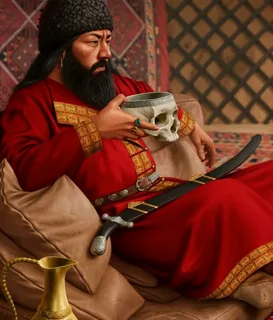

К сожалению князь погиб, вместе со своим отрядом и, Согласно Повести временных лет, хан Куря сделал из черепа Святослава чашу и пил из него вместе со своей женой. Такой обычай делать чаши из костей черепов убитых врагов был популярен у тюркских народов. Кочевое население верило, что таким образом силы и мужество врага переходили на пьющего.

Если понравилась истори, попрошу подписаться на наш телеграмм канал, там я взял эту историю

Находки с битвы

В 1933 году при работах на Днепрострое в реке Днепр в районе порогов было найдено несколько стальных мечей X в., имевшие на рукоятях серебряные узоры. Предполагается, что эти мечи принадлежали воинам князя Святослава, погибших в бою с печенегами хана Кури

Обнаружено место Атлахской битвы

Согласно данным древних исторических записей, битва произошла недалеко от Тараза, сообщает телеканал 24.kz. Точное место — село Бесагаш, где местные жители в своих огородах периодически откапывают древние артефакты. Историки и археологи изучали местность последние 4 года и пришли к выводу, что именно тут — на реке Талас — в 751 году произошла знаменитая пятидневная Атлахская битва между китайскими и арабскими войсками. Тогда победу одержали арабы при поддержке карлуков. Её итоги для мировой истории, как и истории Центральной Азии, были весьма значительны. После этого исламская цивилизация начала активно распространять свое влияние в регионе.

По данным учёного Макдиси, в Атлахской битве погибли 45 тысяч человек. По другим источникам, 20 тысяч китайцев были взяты в плен. У китайских историков есть свои 24 записи об этом историческом событии – Атлахской битве. Все найденные артефакты тщательно исследуют специалисты. Они помогут нам узнать, какое оружие использовали в то время, чьим воинам оно принадлежало, из чего оно было изготовлено, — рассказал историк-исследователь Куаныш Дауренбек.

В селе уже находили остатки луков, мечей и наконечники стрел, датируемые VIII веком. Данные находки подтвердили предположения историков. В этом году на исследование места Атлахской битвы выделят 25 млн. тенге из областного бюджета. Археологические раскопки запланировали на площади в 400 гектаров. Если работы пройдут успешно, то территорию превратят в музей под открытым небом.

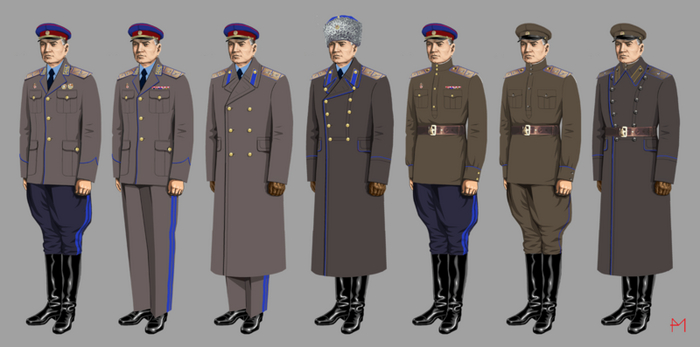

Сказ о том как в 1943 году в НКВД униформу меняли

Преамбула: Как известно, в 1943 году, по инициативе товарища Сталина, РККА переодели в новую униформу, попутно вернув погоны. Однако, как и бывает в подобных масштабных проектах, бывает несколько черновых и промежуточных вариантов, которые могут сильно отличаться от итогового, собственно об одном из таких вариантов и пойдет рассказ.

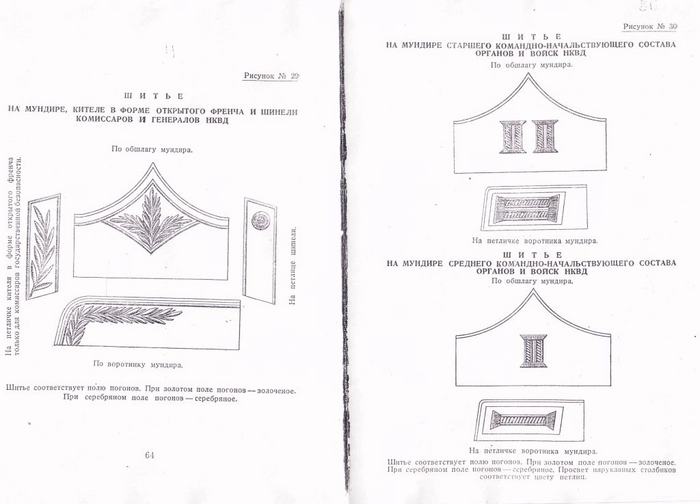

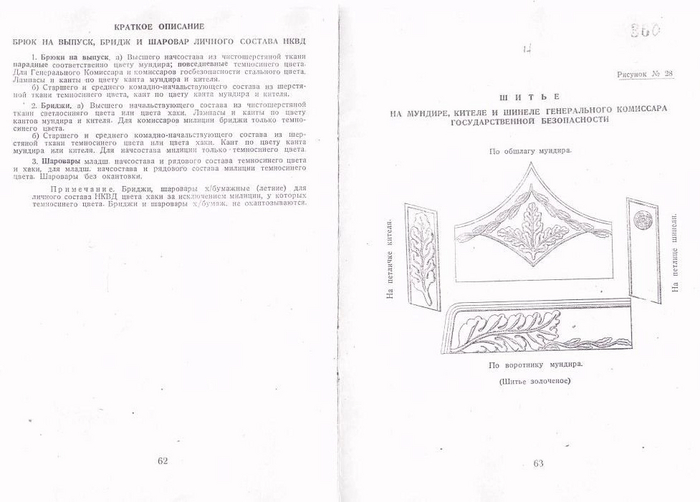

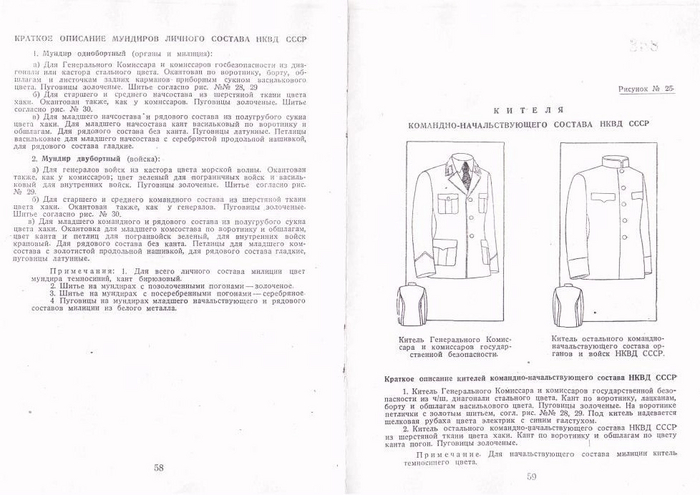

Суть: 18 февраля 1943 года был выпущен Приказ по НКВД 126, по ссылке можете ознакомиться с документом полностью: https://vk.com/album-184522699_277572334

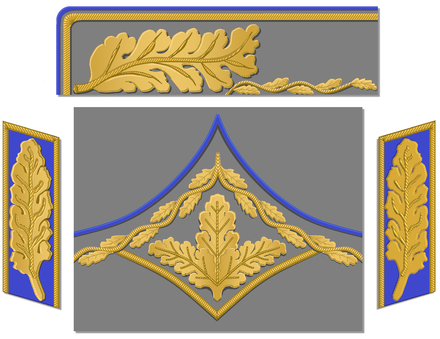

Данный документ предусматривал изменения униформы сотрудников госбезопасности по варианту, отличному от шаблона вооруженных сил, а именно предусматривал свое шитье на обшлагах и воротнике на закрытом парадном кителе и новый открытый китель-фрэнч. Однако данный вариант униформы не дожил и до 45 года. Еще до Парада Победы, данную униформу заменили на максимально близкий к общевойсковому варианту униформу.

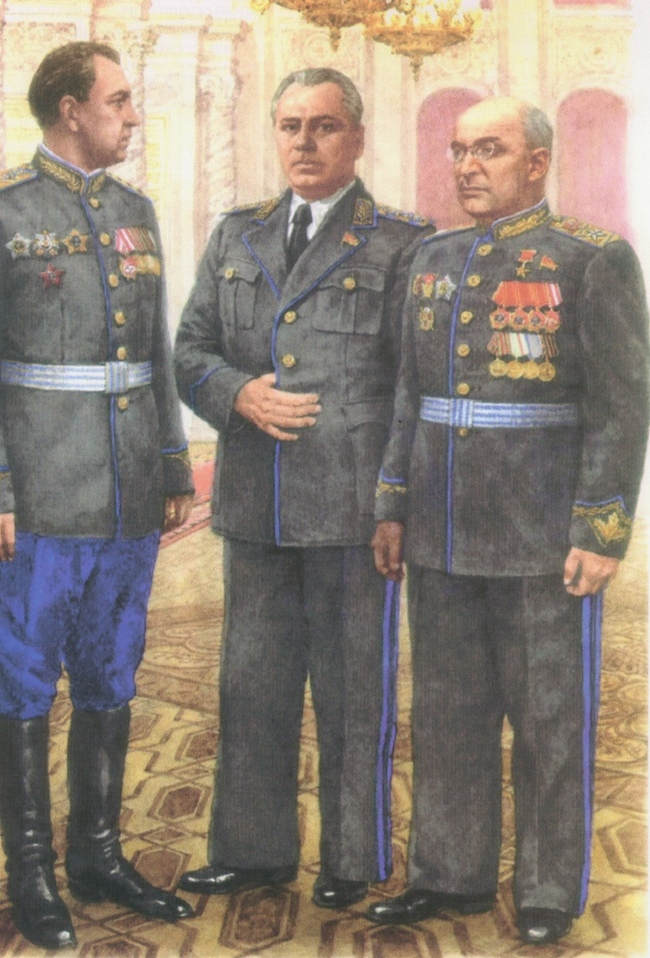

Сама униформа, рисованная по данным из документов:

Сам документ:

Более того, предполагалось использование погон собственной формы:

В интернете довольно сложно найти фотографии реального использования таких кителей, в силу их недолгого нахождения в обиходе, но кое-что найти удалось:

Фото комиссаров госбезопасности:

Фото (современное) кителей (сами кители новодел, сделанный по описанию из документа, находятся на какой-то выставке в Омске, в интернете найдены случайно:

Портрет Берии и других комиссаров ГБ в кителях от приказа 126:

Вопрос к комментаторам, как по вашему стоило сделать, оставить все как было или замена на общевойсковой вариант была более правильным решением?

Как римляне замеряли пробег колесниц и кораблей

Представьте, что вы простой римский инженер на сотню рублей, и перед вами поставили задачу создать прибор для измерения пройденного расстояния у транспортных средств с поправкой на вид: наземный или водный. На дворе античность, уже есть большая сеть дорог, почтовая и курьерская служба (cursus publicus) но до изобретения нормального одометра и спидометра ещё пару тысяч лет, только дедлайн вам столько времени не даст. Ваше решение?

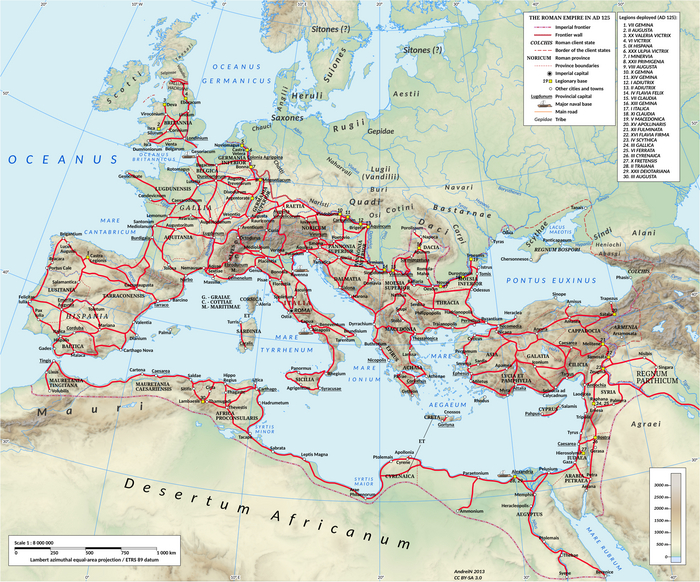

Сеть основных римских дорог и стоянок легионов. Суммарная протяженность в разных источниках от 85 тысяч до 300 тысяч километров (примерно на уровне автодорог сегодняшнего Казахстана или Беларуси). Как платит командировочные водителям и оформлять транспортные накладные, сколько платить дальнобойщику, ведущему груз серебра из Испании в Румынию, когда невозможно замерить сколько он проехал?

Итак, решение есть, а его описанием от римского архитектора и инженера Марка Витрувия я делюсь с вами.

Осторожно, далее много матчасти, которую сложно воспринимать без иллюстраций, проявите фантазию:

"Мы переходим теперь, в порядке замысла нашего сочинения, к прибору не бесполезному, а чрезвычайно искусному, унаследованному от предков, при помощи которого мы, сидя в повозке или плывя по морю, можем узнавать, сколько миль мы проехали. Делается это так.

Пусть колеса повозки имеют четыре фута в поперечнике, так что если у колеса имеется отметка, от которой оно начинает вращаться вперед по поверхности дороги, то, повернувшись до той же отметки, с которой началось вращение, оно покроет определенное расстояние в двенадцать с половиною футов.

По изготовлении этих колес внутри колесной втулки прочно вставляют барабан с одним зубцом, выдающимся с лицевой стороны его окружности. Над ним к кузову повозки крепко прибивают коробку с вращающимся барабаном, поставленным на ребро и насаженным на ось. На лицевой стороне этого барабана делают на равном расстоянии друг от друга четыреста зубчиков, за которые зацепляют зубец нижнего барабана. Кроме того, на боку верхнего барабана прикрепляют еще один зубец, выдающийся за остальные зубчики.

Над ним помещают еще один барабан, лежачий, с такими же зубчиками и заключенный в другую коробку. Его зубчики зацепляют зубец, прикрепленный к боку второго барабана. В этом третьем барабане делают столько отверстий, сколько миль может пройти повозка за день, больше или меньше — безразлично. Во все отверстия кладут по круглому камешку, и в ящике или коробке этого барабана делают одно отверстие с трубочкой под ним, через которую камешки, вложенные в барабан, дойдя до этого места, падают по одному в медный сосуд под кузовом повозки.

Таким образом, когда колесо в своем движении увлекает за собою нижний барабан, зубец которого при каждом обороте зацепляет за зубчики верхнего барабана и приводит его в движение, получается, что верхний барабан делает один оборот на четыреста оборотов нижнего и что зубец, прикрепленный к его боку, продвигает лежачий барабан на один зубчик. Итак, раз на четыреста оборотов нижнего барабана приходится один оборот верхнего, то пройденный путь будет равен расстоянию в пять тысяч футов, то есть в милю. Следовательно, каждый падающий камешек звуком своего падения дает знать о том, что пройдена одна миля. Количество же камешков, набравшихся внизу, укажет общее число миль, пройденных за день.

Также и для мореплавания может быть применен подобный прибор с небольшими в нем изменениями. А именно, через боковые стенки корабля пропускают ось с выдающимися концами, на которые насаживают колеса поперечником в четыре фута, и по окружности этих колес прикрепляют лопасти, касающиеся воды. Внутри корабля на середине оси насажен барабан с одним зубцом, торчащим на его окружности. Здесь же помещена коробка, заключающая в себе барабан, на котором на равных расстояниях расположено четыреста зубчиков, зацепляемых зубцом барабана, насаженного на ось. Кроме того, с боку этого барабана прикреплен еще один зубец, выдающийся за его окружность.

Сверху, в другой коробке, примыкающей в первой, заключен лежачий барабан с такими же зубчиками, зацепляемыми зубцом на боку барабана, поставленного на ребро, так что этот зубец, зацепляя по одному зубчику лежачего барабана на каждый свой оборот, приводит лежачий барабан во вращение. В лежачем же барабане устроены отверстия, в которые вкладывают круглые камешки. В ящике или коробке этого барабана проделывают одно отверстие с трубочкой, по которой камешек, при освобождении его от препятствия, падая в медный сосуд, подает знак звуком своего падения.

Таким образом, когда кораблю дается ход веслами или дуновением ветров, то лопасти, прикрепленные к колесам, касаясь встречной воды и сильно отбрасываемые назад, приводят колеса во вращение; а те, оборачиваясь, двигают ось, а ось — барабан, зубец которого, обводимый кругом, при каждом своем обороте зацепляет по одному зубчику второго барабана, слегка его поворачивая. Итак, когда лопасти четыреста раз повернут колесо, барабан, обернувшись один раз, толкает своим боковым зубцом один зубчик лежачего барабана. Поэтому, сколько раз оборот лежачего барабана подведет камешки к отверстию, столько же их выпадет через трубочку. Таким образом, и звук и число их покажут пройденный путь судна в милях".

Теперь можно смело собирать камешки и предъявлять с путевымлистом в бухгалтерию для получения компенсации.

Об ужасе жеводанских лесов

Драсьте, котаны и котанессы, а сегодня будет история пусть и давних, но всё-таки не очень времён. Хотя как сказать, конечно же.

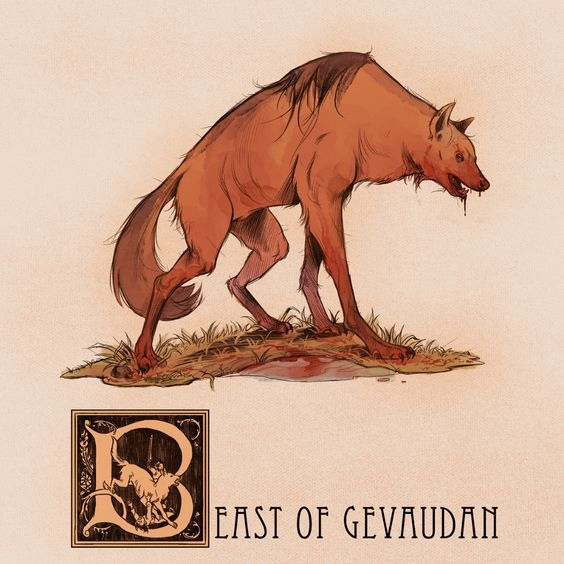

Ну, знаете, это — ужас поселился в лесах Жеводана? Некий зверь, который терроризировал лесистую местность на Юге Франции, нападая на крестьян: в-основном, на женщин и детей, практически полностью игнорируя мужчин. Да-да, самый известный французский волк — Bête du Gévaudan.

Сначала предыстория, для тех, кто подзабыл или не в теме.

1764 год. Лето. 1 июня. Крестьянка из городка Лангонь мирно пасёт стадо коров в лесу Меркуар, как из чащи появляется волк и целенаправленно атакует именно её, игнорируя и коров, и телят — свою обычную типовую добычу. Этой девушке везёт — быки из её стада понимают, что дело пахнет превентивной сменой пастушки, им такое положение вещей не нравится, а потому решают разобраться с проблемой до наступления критического момента, а потому атакуют и прогоняют дикое животное. Кто ж знал, что этот случай будет лишь одним из нечастых светлых пятен в ближайших трёх годах беспросветного ужаса в этой Французской провинции?

30 июня Зверь настигает свою первую жертву — четырнадцатилетняя Жанна Буле была им растерзана возле деревни Юбак в приходе Сент-Этьен-де-Люгдарес недалеко от Лангоня. Сказать, что никто этой смерти не предал поначалу значения — ничего не сказать. Волков в Жеводане было так много, что трагические встречи людей с ними вовсе не были редкостью. Но уже в августе волк, а нападавший идентифицируется крестьянами именно так, убивает ещё двоих детей. А на следующий месяц настигает уже суммарно пятерых. И вот тут местные жители уже осознали масштаб разворачивающейся драмы — виданное ли дело, чтобы жертвами становились именно целенаправленно несовершеннолетние? Из-за характера нападений начинают расползаться слухи о заведшемся в тех краях оборотне — обычная попытка понятного объяснения непонятному явлению.

От такого просто так отмахнуться не может уже губернатор Лангедока граф де Монкан, а потому он направляет в провинцию драгун под командованием Жака Дюамеля. Солдаты ведут крестьян на облавы, но кроме трупов почти сотни волков не добиваются ничего — нападения продолжаются.

Самого Зверя местные описывали так. Хищник наподобие волка, но размером с корову, с очень широкой грудью, длинным гибким хвостом с кисточкой на конце, как у льва, вытянутой мордой, как у борзой, с небольшими заострёнными ушами и большими, выдающимися из пасти клыками. Шерсть у него желтовато-рыжая, но вдоль хребта на спине у него была необычная полоска тёмной шерсти. Иногда речь шла о крупных тёмных пятнах на спине и боках. Очень экстравагантный волк, не находите? Именно это описание дало почву для множества спекуляций и версий его происхождения, вплоть до того, что некоторые всерьёз считают его криптидом — выжившей саблезубой кошкой или даже эндрюсархусом, плотоядным гигантом из эоцена.

Но так или иначе, в октябре 65го двое охотников натыкаются в лесу на огромного волка, в которого один из мужчин разряжает своё ружьё почти в упор. Животное падает, но тут же вскакивает и бросается наутёк. Тотчас стреляет второй, попадает, вновь укладывая противника на траву. Но тварь эта, словно герой зоохоррора, вновь встаёт и скрывается в густом подлеске. Преследование ничего не даёт, кроме теля погибшего накануне юноши. Однако нападения прекращаются, и жители даже понемногу начинают привыкать к тому, что в лесу стало безопасней, но не тут-то было!

В конце ноября Зверь появляется снова, нападает на старушку и убивает её. Так и наступает 1765 год.

Однако 12 января зверю второй раз крупно не повезло — группа детей, на которую он напал, смогла, используя палки и камни, отбиться от него. И не просто отбиться, но и отбить самого маленького их товарища, которого Зверь успел схватить и поволочь в места не совместимые с жизнью. Он ушёл, но в тот же день, словно бы в отместку, напал и убил мальчика возле другой деревни Жеводана. А дальше буквально раскрутил свой маховик террора — к весне того же года его нападения стали случаться уже через день. 5 апреля даже случилась форменная бойня — он напал на группу из четверых детей и растерзал их всех. Притом это всё происходило уже когда слухи о его деяниях достигли ушей короля Франции и он уже успел направить в Жеводан двух своих охотников: Жана-Шарля-Марка-Антуана д’Энневаля и его сына Жана-Франсуа.

Охотники в течение весны и лета организовали множество облав на волков, но выследить Зверя так и не случилось — он же напротив даже и не думал таиться, продолжая убивать. Нападения случались сразу после или даже в день облав. Естественно, в других местах, в которых охотников в тот момент не оказывалось. Жертвами по-прежнему становились женщины, дети, старики и безоружные мужчины — этот хищник словно бы намеренно выбирал себе жертв, наименее способных к сопротивлению.

В июне 65го по приказу из Версаля д’Энневалей сменил Франсуа-Антуан де Ботерн, носитель королевской аркебузы и Лейтенант Охоты — дело принимало серьёзный оборот уже непосредственно для короля, которому фактически бросало вызов какое-то дикое животное. И вот 20го сентября ему улыбнулась удача: собаки в лесу вблизи аббатства Шаз подняли чрезвычайно крупного волка, которого после недолгой погони всё же удалось застрелить. Он был 80 см в холке, длиной 1,7 м и весил 60 кг. В желудке у него были найдены полосы материи, что позволило идентифицировать его, как людоеда. Народ ликовал. Чучело волка было доставлено в Версаль и предъявлено королю, де Ботерн получил значительное вознаграждение и был прославлен как герой.

А 2 декабря того же года близ Бессер-Сент-Мари Зверь снова напал, на этот раз на двух детей, 14 и 7 лет. Потом через неделю совершил ещё одно нападение — на этот раз тяжело ранил двух женщин около Лашана. В целом, за зиму 1765-66 годов нападения случались реже, чем раньше — всего-то три-четыре раза за месяц, но местным жителям от этого было не легче. Но его разгул был только впереди — весной и летом его атаки снова стали происходить с интервалом в несколько дней. Дело шло к осени, из Версаля старались к этой проблеме не возвращаться, когда случилось ранее невообразимое — 1 ноября, убив 12-летнего Жан-Пьера Олье около деревни Сушер, Зверь просто-напросто пропал на 122 дней из провинции — до весны 1767 года. Что удивительно — никаких крупных охот в тот момент не проводилось, и больших волков добыто не было. Хищник просто растворился в сумрачных лесах Жеводана, будто и не было его никогда.

Но 2 марта он убил мальчика у деревни Понтажу и возобновил свою деятельность, совершив в течение апреля 8 нападений, а в мае — уже 19. И вот только в июне, 19 числа, история с нападениями смогла навсегда завершиться. Жан Шастель, отлив серебряные пули и освятив их в церкви, прикончил огромного волка, который на охоте выскочил на него из чащи. Этим волком и оказался Зверь из Жеводана.

За время своего террора, по официальным данным, он совершил 230 нападений, включая 51 случай увечий и 123 смерти.

И вот тут стоит сказать о тех двух сюжетах, которые довольно интересны во всей этой истории.

Первое — это время действия. Казалось бы, нападение монстров из лесных чащоб — это какие-то древние сюжеты. Ну, а чтобы зверь держал несколько лет округу в страхе — это может случиться максимум в Средневековье. Ну, когда стереотипно у нас люди жили под гнётом пяты феодала, были напрочь религиозно-нетерпимыми, сжигали то и дело ведьм, а иногда в качестве развлечений ходили в Крестовые походы. Ну, знаете эти стереотипы? Но нет же, у нас тут эпоха ровно между Семилетней войной и Французской революцией — вполне себе просвящённое Новое Время. У нас в России в это время уже даже Пётр уже полвека, как успел окно прорубить в Европу — а в самой Европе, фактически в её центре какое-то полумифическое существо держит в страхе целое графство.

Но стереотип о дремучем Средневековье — он в основной своей массе надуман. Новое Время с ускоряющемся техническим прогрессом он для обывателя было намного более страшным, чем куда более спокойные Средние Века. Войны стали масштабнее, разрушения эпичнее, жизнь крестьянская тяжелее, а звери-людоеды — львы из Цаво, леопард из Леопард из Рудрапраяга и тигрица Чампавата жили отнюдь не в эпохи дремучего невежества. А ведь всё логичнее — чем дальше по пути прогресса заходил человек, тем скученней он жил, чем сильнее заходил во владения природы, тем проще было людоедам добывать своих жертв. Вот же они все — в одном месте живут, даже ходить сильно далеко не надо.

Но есть ещё во всей этой истории ещё один сюжет, который не менее интересен — связь Жеводанского Зверя с человеком. Есть вполне весомые основания полагать, что весь этот кровавый разгул — это деятельность маньяка. И нет, это я сейчас не назвал животное человеческим термином. У Жана Шастеля был младший сын, Антуан. В своё время он успел попутешествовать, побывать в плену у берберских пиратов, а по возвращении поселиться в доме на горе Мон-Мушэ, где стал разводить и дрессировать собак. Ну, знаете, человек был нелюдимым, к зверям его тянуло больше. А люди особо не нравились. И с учётом его жизненных перепетий, вполне заслуженно. И вот в какой-то момент, очень может быть, что этому юноше пришла в голову незаурядная мысль — вывести и выдрессировать гибрида волка и собаки для нападения на людей. Почему я об этом говорю? Да потому что с одной стороны есть свидетельства о том, что во время или до нападений рядом со Зверем видели какого-то человека. А с другой помните, что случилось в ноябре 1766 года? Нападения резко прекращаются аж до весны следующего года. А ведь именно тогда лейтенант де Ботерн повстречал в лесу Жана Шастеля вместе с его сыновьями: Пьером и Антуаном. Встреча закончилась перепалкой и Шастели уехали в тюрьму на несколько месяцев, что чудесным образом совпало с прекращением нападений. Какое удачное стечение обстоятельств, не находите? Ну, и плюс сюда же ложатся косвенные улики в виде игнорирования Зверем ловушек, вооружённых мужчин и избрание жертвами лишь детей и женщин говорит либо о сверхъестественном интеллекте самого хищника, либо о человеческой злой воле, которая им руководила.

Настоящей правды мы, конечно же, в этой истории не узнаем. Но сама возможность того, что трёхлетний звериный террор на юге Франции был делом рук человека, который целенаправленно натравливал свирепое животное на беззащитных крестьян, расцвечивает всю историю совершенно новыми красками.

Чтобы сместить автократа, либералы призвали интервентов. Типичная латиноамериканская история XIX века

3 февраля 1852 года, у городка Касерос произошло одно из крупнейших сражений Южной Америки, положившее конец 17-летней диктатуре правителя Аргентины Хуана Мануэля де Росаса. Энергичный и харизматичный генерал Росас пришел к власти в 1835 году, победив на губернаторских выборах в наиболее богатой, развитой и многолюдной столичной провинции Буэнос-Айрес. До этого он успешно воевал с индейцами и опирался на верные ему войска, а также - на сформированную им военизированную организацию Масорка.

В том же году Росаса провозгласли президентом Аргентины. Однако фактически его власть не распространялась на остальные провинции, где продолжали править местные губернаторы-каудильо, которые имели собственные армии и сами решали - выполнять им президентские указы или нет.

Слово "масорка" по-испански означает кукурузный початок. Символика названия состояла в том, что члены Масорки клялись так же крепко держаться друг за друга, как зерна в початке. В этом прослеживается сходство со словом "фашизм", произошедшим от итальянского "фашио" - тугая связка прутьев. Идеология и методы Масорки тоже были весьма близки к будущему фашизму.

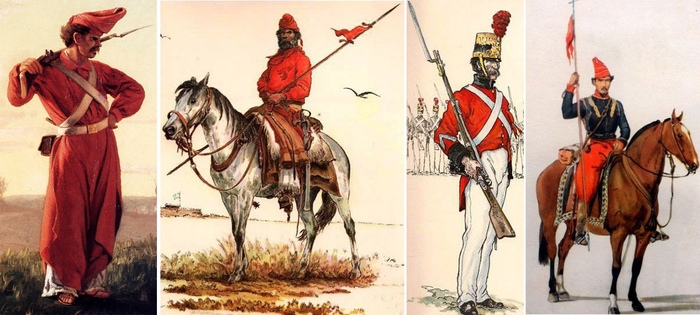

Члены организации, именовавшие себя мазоркеро, носили красную униформу, которую венчал длинный загнутый колпак. Четыре таких колпака Росас велел изобразить по углам своего флага, объявив его государственным флагом Аргентины. Впрочем, полной формы на всех не хватало и зачастую дело ограничивалось только красным балахоном или пончо.

Масоркеро быстро установили в Буэнос-Айресе режим террора, беспощадно уничтожая всех, чья лояльность Розасу вызывала у них хоть малейшие подозрения. Особенную ярость у них вызывали люди левых и либеральных взглядов, либо - те, кто казались им таковыми.

Общее число жертв Масорки оценивается в 20 тысяч человек, при том что население провинции Буэнос-Айрес тогда составляло менее полумиллиона. Известен случай, когда одному горожанину отрезали голову в его собственном доме лишь за то, что на клумбе перед этим домом выросли голубые цветы. Голубой считался цветом запрещенной Росасом либеральной партии и тоже попал под запрет.

В диктатуре Росаса были и положительные моменты. На подвластных ему территориях прекратилась анархия, кровавые разборки каудильо и разгул бандитизма. Многие аргентинцы искренне поддерживали его, считая, что лучше деспотичные законы и правила, чем вообще никаких. В 1841 году он отменил рабство и этим продемонстрировал свою приверженность политике Англии. В 1833 году британцы отменили рабство во всех своих колониях, тогда как в Бразилии и во Франции оно еще сохранялось, а в Соединенных Штатах переживало свой расцвет (вспомним романы Майна Рида "Квартеронка" и Гарриэт Бичер-Стоу "Хижина дяди Тома").

Кроме того, это был экономический удар по своим противникам: вожди либералов были крупнейшими рабовладельцами.

Эпоха Росаса закончилась в 1852 году, когда против него открыто выступил губернатор провинции Энтре-Риос Хусто Хосе де Уркиса. Восстание было вызвано тем, что Росас решил, наконец, превратить свою номинальную власть над провинциями в реальную и запретил Уркисе присваивать таможенные сборы от внешней торговли, потребовав вносить их в бюджет страны.

Вскоре к восстанию присоединились провинции Корьентес и Санта-Фе. Кроме того, Уркису поддержала Бразилия, желавшая дальнейшего продолжения раздробленности и децентрализации южного соседа, а также - уругвайские сторонники партии "Колорадос", поскольку ранее Розас оказывал помощь их политическим противникам из партии "Бланкос".

Бразильский император предоставил в распоряжение Уркисы 15 тысяч солдат и крупный денежный заем. Главы других аргентинских провинций на словах поддержали президента и осудили "подлое предательство" Уркисы, однако, все проигнорировали его просьбу прислать войска для борьбы с мятежниками. Поэтому Росасу пришлось довольствоваться лишь теми силами, которые он смог мобилизовать в Буэнос-Айресе.

Таковых набралось примерно 22 тысячи человек - 12 тысяч кавалеристов и 10 тысяч пехотинцев при 45 артиллерийских орудиях. Но большинство этих насильно мобилизованных людей отнюдь не горело желанием сражаться. Вполне надежными считались только отряды масоркеро, составлявшие примерно треть от общего количества войск.

В начале января бразильская армия под командованием маркиза Маноэля де Сузы вступила в Уругвай. Там к ней присоединились отряды местных "колорадов" общей численностью примерно две тысячи человек, а также - ополченцы восставших аргентинских провинций во главе с Уркисой. Их насчитывалось около 21 тысячи при 60 пушках и гаубицах.

Таким образом, против Росаса выступило 38 тысяч бойцов, которых Уркиса, по аналогии с Наполеоном, претенциозно назвал "Великой армией". Но далеко не все из них приняли участие в решающей битве. Большинство бразильцев осталось в тылу, поскольку де Суза решил использовать их в задуманном им морском десанте прямо в порту Буэнос-Айреса. Он рассчитывал, что город будет легко захватить, так как Росас вывел из него почти все свои войска, направив их к пограничной с мятежной провинцией Энтре-Риос реке Парана, навстречу "Великой армии".

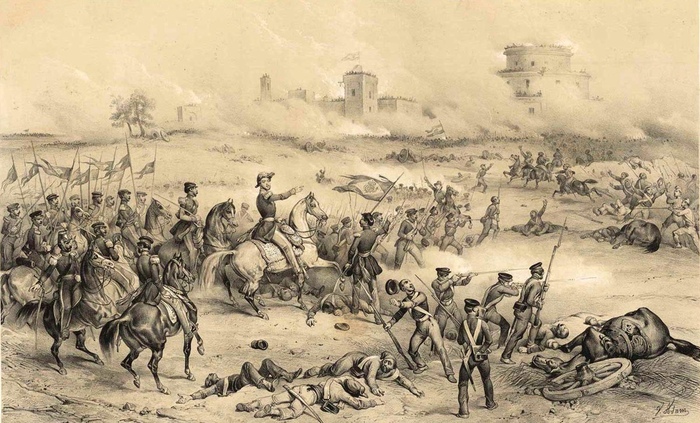

Однако до десанта дело не дошло. Повстанцы и примерно четыре тысячи бразильцев успели форсировать Парану до того как к ней подоспели росисты. 29 января они разбили небольшой авангард армии Росаса, пытавшийся замедлить их продвижение в глубь аргентинской территории. Утром 3 февраля "Великая армия", которая на тот момент насчитывала около 28 тысяч человек, атаковала основные силы противника, занявшие оборону к Касероса, на ближних подступах к Буэнос-Айресу.

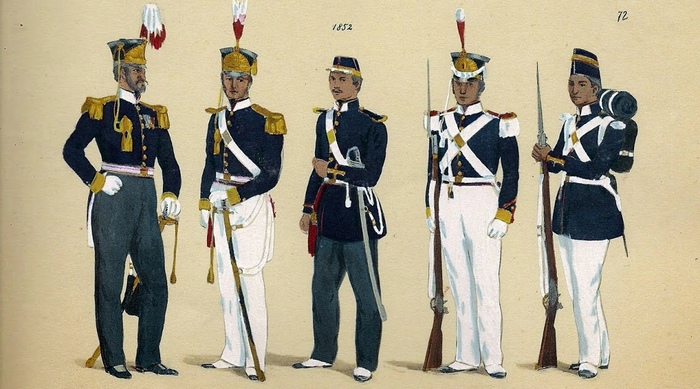

Офицеры и солдаты бразильской императорской армии, принимавшие участие в битве при Касеросе. Интересно сочетание элементов обмундирования наполеоновских времен - киверов, мундиров фрачного типа и белых панталон с униформой более позднего фасона.

Бразильцы быстро смяли и вынудили отступить левый фланг армии Росаса, а правый фланг не выдержал удара многочисленной конницы повстанцев, которую возглавил лично Уркиса с саблей в руке и на лихом коне. В центре росисты продержались гораздо дольше. Три часа они отстреливались из ружей и пушек, пока у них не закончились боеприпасы. Тогда солдаты диктатора начали отступать, но, поскольку пути отхода были частично перерезаны вражеской кавалерией, спастись удалось далеко не всем.

Примерно семь тысяч росистов сдались в плен, еще 1400 были убиты или ранены. "Великая армия", по данным победителей, потеряла всего 300 человек убитыми и столько же ранеными. Неизвестно, насколько эти данные соответствовали действительности, но других просто нет. Самому Росасу, получившему ранение в руку, удалось бежать и укрыться в английском посольстве. Британцы предоставили ему политическое убежище и тайком вывезли в Лондон, где он прожил еще четверть века и умер в 1877 году.

На следующий день "Великая армия" триумфальным маршем вступила в Буэнос-Айрес. С побежденными победители обошлись безжалостно, впрочем, Росас тоже не жалел своих врагов. Более 450 захваченных в плен масоркеро были повешены на деревьях в парке, окружавшем дворец бывшего диктатора. И висели они там довольно долго. А Уркиса объявил себя временным президентом Аргентины и в 1854 году подтвердил свои полномочия на выборах.

Но в 1859 году против него поднял восстание его бывший соратник - генерал Бартоломео Митре, развязав очередную гражданскую войну. И в 1861 году он эту войну выиграл, одержав победу над силами Уркисы в битве при Павоне. Однако это уже другая история.

Так что, история Аргентины тоже достаточно любопытно. Если вдруг выкопаете клад и станете весьма обеспеченным человеком, рекомендую начать свою программу путешествий по миру с Буэнос-Айреса: он того стоит. Видео и фотогалерея - https://www.litprichal.ru/work/526666/

Источник

Как казаки эфиопам итальянцев победить помогали. Ч.2

В прошлой части я остановился на том, как Эфиопия разорвала неравноправный договор с Италией и стала готовиться к войне, а Россия отправила туда научно-разведывательную экспедицию для установления отношений.

Дипломатическая и разведывательная подготовка к войне

Итальянцы, готовясь к войне, надеялись на невмешательство великих европейских держав. Англия и Германия, действительно, признали итальянский протекторат

Итальянская разведка в Эфиопии была поставлена неважно. Они плохо знали страну и ее жителей. Очень часто, вербуя агентов среди местных, итальянцы принимали на службу подставных от эфиопского правительства, которые выдавали итальянцам дезинформацию.

Тем не менее, разведка у Италии все же была и в предвоенные годы активно действовала. В ее стратегию был положен старый добрый принцип "разделяй и властвуй", а конкретнее, всяческое разжигание местного сепаратизма. Тем более, Эфиопия стала централизованным государством "вчера" и феодалы очень охотно стали бы снова полунезависимыми.

Резидентом итальянской разведки был придворный инженер императора Капуччи. Император ему очень доверял, тем более, итальянец был женат на эфиопке. Итальянские агенты установили контакты с несколькими правителями провинций и попытались их подкупить и настроить против императора.

В Эфиопии не было контрразведки в современном смысле, однако у Менелика определенно была агентурная сеть, так что о действиях итальянцев было известно. Некоторые феодалы были так запуганы Менеликом, что когда к ним стали подкатывать итальянские агенты, то они сразу все выдали императору, некоторым же пришлось дать понять, что о их контактах с Италией все известно. В итоге, никто из феодалов не рискнул выступить против Менелика.

Раскрыть итальянского резидента эфиопскому правительству помог счастливый случай. Капуччи отправлял в Италию донесения через курьера, который был прокаженным. Тот клал бумаги в выдолбленную палку. Но однажды курьер в дороге с кем-то подрался и сломал об своего противника эту самую палку. Бумаги выпали, свидетели тут же заподозрили неладное и отобрав документы у прокаженного, отправили их в столицу. При помощи европейских специалистов Менелику расшифровали бумаги и оказалось, что автор - Капуччи.

Вместо того, чтобы просто арестовать инженера, Менелик, видимо, любивший драматические эффекты, вызвал к себе всех придворных европейцев. В их присутствии он вытащил бумаги и спросил, чьи они. Капуччи признался, что его, но заявил, что документы содержат коммерческую тайну и расшифровывать их он не будет. Тогда Менелик сам стал читать расшифровку. Капуччи чуть не грохнулся в обморок.

Император спросил остальных европейцев, что ему сделать со шпионом, те ответили, что шпионов обычно вешают. Однако Менелик не стал этого делать и приказал посадить итальянца в отдаленную тюрьму.

Не только контрразведывательная деятельность, но и внешняя разведка разведка у эфиопов была поставлена неплохо. По крайней мере, агенты в Италии вели мониторинг итальянской прессы.

Контакты с Россией

Как я уже писал в прошлой части, в 1894 году в Эфиопию состоялась экспедиция Леонтьева. Однако дипломатические контакты с Эфиопией Россия наладила несколькими годами ранее. О попытке авантюриста Ашинова, его эпопее и ее провале в 1888 году я уже рассказывал. Вкратце напомню. Н. Ашинов решил основать русскую колонию на берегу Красного моря и установить связи с Эфиопией (тогда называемой в России Абиссинией). Он собрал достаточно большую сумму среди сочувствующих и сумел вывезти на берег французского Сомали полторы сотни поселенцев из казаков. Но колония была разгромлена французами, поселенцы депортированы.

Ашинов придумал свою затею не на пустом месте. Русское образованное общество следило за африканской политикой и знало о существовании на Черном континенте православной страны. Так что идея помочь далеким единоверцам была достаточно популярной. В высших сферах России также интересовались Эфиопией, но не столько из-за веры, сколько были не против получить плацдарм в Африке и расстроить планы Великобритании.

(дальше следует вовсе не сюжет приключенческого романа, а вполне реальная реальность)

Примерно тогда же, но независимо от Ашинова, молодой подпоручик (младший лейтенант) Виктор Машков изнывал на далекой южной окраине империи. Возможно от скуки он начал изучать Абиссинию и увлекся ей. В 1887 году Машков подал записку военному министру Ванновскому, в которой доказывал полезность завязать с Абиссинией отношения и предложил план, как это сделать. Записка была очень грамотно составлена и показывала недюжинные способности автора и заинтересовала как военного министра, так и МИД. Но Ванновский решил пока подождать с таким планом. Когда на следующий год Машков снова добился приема у министра, тот был более благосклонен.

Машков предложил проникнуть в Абиссинию в одиночку, как частное лицо, но ему была нужна поддержка, в первую очередь, финансовая. Проект одобрил лично Александр III, сторонник большей активности России на море. Машкову выдали 2 тысячи рублей и дали добро. (2000, много это или мало? Жалование поручика в те годы примерно 40 рублей в месяц). Его временно уволили в запас, но с сохранением жалования. Прикрытием для Машкова стала работа на газету “Новое время” в качестве внештатного корреспондента.

Сначала поручик собирался присоединиться к экспедиции Ашинова, но опоздал, как оказалось, к лучшему. Он доехал до границ Абиссинии в одиночку, не привлекая к себе лишнего внимания. В пограничном городе Хараре Машкову пришлось застрять надолго. Во-первых ему понадобились деньги на дальнейшую дорогу. Двигаться в одиночку было нельзя, нужно было нанять проводников и охрану. Во-вторых, Машкову было нужно оружие, чтобы оснастить маленький отряд (без чего путешествовать по стране было очень опасно), а также для подарков эфиопским чиновникам. Просто так купить винтовки было нельзя, нужно было, чтобы кто-нибудь их отправил в Харар. В третьих, поручику были нужны рекомендации к негусу (императору) Эфиопии, тогда Йоханнысу II.

Военные вошли в контакт с МИД и запросили дипломатической поддержки. Но как раз разразился скандал с группой Ашинова, так что дипломаты отказали. Кроме того, прижимистый военный министр не хотел выделять деньги. Машков застрял в далеком африканском городе без денег и поддержки.

Генерал Боголюбов, покровительствующий Машкову, сумел получить у газеты “Новое время” крупную сумму и организовал сложную схему отправки оружия в Африку. Но все это отняло много времени. Поручик, и так ждавший уже несколько месяцев, занял денег у греческих купцов и на свой страх и риск двинулся вглубь страны. Сопровождал его, кроме нанятых туземцев, черногорец Сладко, с которым Машков познакомился в Хараре.

Недалеко от столицы Абиссинии (тогда Энтото), Машков снова застрял. Новый император Менелик долго не разрешал русскому въезд в столицу. Но в течение нескольких месяцев настрой негуса изменился. Менелик стал вести активную внешнюю политику и дружба с далекой православной страной (особенно, в противовес европейцам) стала казаться крайне привлекательной. Несмотря на отсутствие рекомендательных писем, Менелик принял поручика очень тепло. Поручик явился к негусу без богатых даров, их у него просто не было, но держался скромно и с достоинством и смог заинтересовать императора.

Через месяц Машков с письмом и подарками русскому императору двинулся на родину. Деньги, присланные военными, ему пришлось почти полностью раздать кредиторам. Кое-как добравшись до Египта, он попросил помощи у русского консула, естественно, рассказав ему о своей поездке, причем заявил, что все делалось с высочайшего соизволения. Консул выдал поручику деньги на проезд. МИД сделало запрос Военному министерству. Министр Ванновский был в ярости. Он назвал Машкова самозванцем, который вступил в отношения с негусом без разрешения и пригрозил уволить поручика и вычесть расходы из его жалования.

Однако МИД неожиданно вступился за Машкова, дав его действиям блестящую характеристику. Поручика принял сам царь Александр. Ванновский тут же сменил гнев на милость и поставил дело так, что “самовольная” дипломатия поручика вовсе не самовольная, а крупный успех военных. Машкова не уволили, а наградили орденом. Его носила на руках пресса и выбрало своим членом Русское Географическое общество.

Тем временем, на письмо негуса нужно было ответить. На роль специального курьера не было никого лучше, чем снова Машков. Была подготовлена серьезная экспедиция, на которую выделили немалые деньги. Правда, ее дипломатическое значение сильно урезали, так как не было понятно, какой статус имеет Эфиопия, итальянский это протекторат, или все же независимое государство. Россия как раз выбирала позицию.

Машков организовывал экспедицию и воспользовался своим положением. Он взял в нее своего брата и.. некую молодую женщину. С женой поручик был в фактическом разводе и накануне экспедиции влюбился снова. Он не хотел окидать невесту на три года и взял ее с собой. Этим он не только нарушил инструкции военных. Экспедиция носила еще и религиозный характер, русская православная церковь должна была установить контакты с единоверцами (и решить, единоверцы ли вообще эфиопы). Так что вместе с Машковым ехал и иеромонах Тихон.

Священнику было трудно объяснить, почему с юридически состоящем в браке поручиком едет какая-то женщина и кто она ему. К счастью, он оказался своим парнем, бывшим военным врачом. Да еще и Машков поручил отцу Тихону окрестить свою “невесту” Эмму (она была лютеранкой). Так что отец Тихон вздохнул и решил не вмешиваться.

Кроме брата и невесты, поручика также сопровождал все тот же черногорец Сладко, который стал его другом, а отца Тихона еще один монах. Маленькая экспедиция благополучно добралась до Французского Сомали. По дороге, правда, британцы, как могли, ей мешали. Но и новоиспеченные союзники, французы, одной рукой помогали, а другой мешали. Тут вступил в дело религиозный фактор. Католические священники были не в восторге от контакта православных с эфиопами, которых он надеялись обратить в свою веру. Да и за свои политические интересы в Абиссинии французы также беспокоились.

Пока Машков торговался с караванщиками, настроенными французами, заболел отец Григорий. Пока он болел, французский губернатор обрабатывал Тихона рассказами об ужасах пустыни и тем, что чернокожие разбойники делают с белыми пленниками. Тихон, хотя и бывший военный, но как-то вдруг тоже “заболел”. Оба святых отца отправились домой.

Долг перед государством оказался сильнее, чем духовный, и поручик продолжил путешествие. Французы вроде бы перестали мешать и даже придали каравану отряд суданской милиции. Также Машков нанял несколько солдат-абиссинцев.

По пути караван неожиданно беспричинно вставал. Машкову удалось выяснить, что воду мутит один из караванщиков. Его выгнали. Через несколько дней снова начался саботаж, караванщики отказывались идти вперед, пропадали верблюды. Местные племена отказывались подпускать караван к колодцам, однажды поручику даже пришлось захватить заложников. Бандиты-сомалийцы постоянно угрожали из пустыни, так что приходилось их отгонять ракетами и бенгальскими огнями (это не шутка). Вскоре Машков выявил еще одного провокатора из суданцев и изгнал и его. Опираясь на абиссинских охранников, поручик навел порядок, заставил караванщиков идти не менее восьми часов и, наконец, переход пошел на лад.

На границе экспедицию встретил отряд абиссинцев, высланных наместником Менелика, расом (титул) Маконыном. Поручик с товарищами благополучно добрался до крупного города Харара. Там его приняли с большим почетом и он каждый день был с визитом у наместника. Поручик очень понравился наместнику и даже дал ему несколько военных советов. Рас Маконын был близким родственником Менелика и талантливым политиком и военачальником.

Приступ лихорадки заставил Машкова задержаться в Хараре, но, наконец, он продолжил путь. В Хараре и во всех других городах экспедиции предоставляли роскошный прием, выстраивались войска, которые били в барабаны и дули в трубы. Машков испугался, что его принимают за посла Российской империи, которым он не являлся, но оказалось, что почести оказываются письму русского царя. Дальнейший путь был трудным из-за гористой местности, но эфиопы всячески его смягчали помощью. По закону местные жители должны были снабжать экспедицию всем необходимым бесплатно, но Машков аккуратно за все расплачивался, тем более, в стране был голод.

В Аддис-Абебе (теперь так называлась столица) Машкова встретили с огромными почестями, и его сразу принял император Менелик. На этот раз поручик смог вручить императору и его приближенным роскошные подарки. Особенно большой восторг вызвало оружие. Поручик сразу стал очень популярной персоной при дворе.

А вот придворные европейцы, итальянцы и французы, были совсем не в восторге. Французские коммерсанты, которые выполняли роль посланников, стали напевать в уши негусу, что Россия страна бедная и находится на содержании Франции.

Тридцатитрехлетний лейтенант, без всякого дипломатического опыта, без малейшей поддержки своего государства, оказался перед необходимостью решать дипломатические уравнения. Машков знал, что только-только началось взаимовыгодное сближение Франции и России и французов обижать нельзя. С другой стороны им нельзя и дать навредить российским интересам.

И поручик справился с задачей. Не оскорбив союзников, он расстроил их договор с Францией, который шел против интересов России.

Через две недели после прибытия Машков тяжело заболел сыпным тифом. Итальянский врач отказался его лечить, заявив, что он безнадежен. В это поверили и спутники поручика, даже верный черногорец заказал по другу отходную. Но не поверила Эмма. Она день и ночь выхаживала любимого. Менелик приказал переместить гостя в местность с более здоровым климатом, город Анкобер. Проболев несколько месяцев, Машков все же излечился.

Ему нужно было завершить переговоры с Менеликом, но тот некстати уехал подавлять сепаратистский мятеж. Энергичный поручик времени даром не терял, вел исследования флоры и фауны, записывал сказания бродячих певцов, налаживал контакты с абиссинской знатью.

Машков подружился с опальным митрополитом Петросом, который раньше был патриархом, но был понижен из-за политики. Петрос описал все расклады французских и итальянских интриг в Эфиопии и даже добыл копию французского секретного послания самому президенту Карно. Поручик сделал щедрое пожертвование “на храм”.

Состоялась прощальная аудиенция негуса. Император вручил Машкову письмо царю Александру с просьбой помочь Эфиопии с международным признанием, а в устной беседе негус попросил прислать из России несколько военных советников. Русские распрощались с придворными и выдвинулись.

По пути экспедиция Машкова опять задержалась в Хараре и поручик снова нанес визит симпатизирующему ему наместнику. Проезжий итальянец как раз зачитывал переведенную брошюрку некоего петербургского профессора, называющего эфиопов дикарями. Машков объявил брошюрку злонамеренным фейком, чем вызвал еще больше ненависти итальянцев.

На обратном пути при загадочных обстоятельствах погиб друг Машкова, черногорец. Были подозрения, что Сладко был отравлен. К счастью, других инцидентов не было и экспедиция добралась до Французского Сомали. Машков не собирался возвращаться на родину, его миссия должна была продлиться еще два года. Но в порту его ждало письмо из военного министерства с категоричным приказом возвращаться.

Оказалось, что отец Тихон, вынужденный оправдываться за прерывание своей миссии, свалил всю вину на поручика, да еще и рассказал о несанкционированных попутчиках. Машкову пришлось униженно оправдываться. Военное министерство очень низко оценило работу поручика, а Ванновский откровенно невзлюбил. Зато дипломаты подали рапорт императору в хвалебных тонах и Александр лично поблагодарил его и пожал руку. Но военные отстранили его от дальнейшей работы с Эфиопией, а министр даже запретил выступать с лекциями по Эфиопии, ссылаясь на секретность. Машкова отправили служить в Батуми, в пехоту, забыв о всех его заслугах. В скором времени поручик подал в отставку.

Однако МИДовцы не забыли о талантливом человеке и позвали его на службу. Долгие годы еще Машов делал дипломатическую карьеру, достигнув звания генерального консула в Багдаде. Во время Гражданской эмигрировал, последние двенадцать лет жизни провел в Белграде.

Казак - советник черного императора

Но военные и дипломаты, естественно, не теряли налаженных связей. В конце 1894 года в Эфиопию была отправлена экспедиция Леонтьева.

Сын херсонского помещика из достаточно благородного рода, Николай Леонтьев был на четыре года моложе Машкова (1862). Свою военную карьеру он закончил рано и вышел в запас, приписанный к Кубанскому Казачьему войску в звании есаула. Он был всесторонне образованным человеком и занялся научно-географической деятельностью в составе Русского Географического общества, совершил несколько путешествий в Индию. Был ли он агентом разведки и специально ли вышел в отставку, неизвестно, такого исключать нельзя. По крайней мере, РГО имело тесные связи с военной разведкой.

Официально экспедиция в Эфиопию была организована врачом и путешественником А. Елисеевым, который, якобы, уговорил Леонтьева и тот на свои личные средства все организовал. С экспедицией отправились, кроме самих Леонтьева и Елисеева, из офицера Звягина, священника Ефрена и нескольких научных специалистов, всего 11 человек.

На этот раз в Сомали французы приняли русских гораздо радушнее и помогли нанять людей. Но итальянцы попытались сорвать экспедицию, распуская среди сомалийских разбойников слухи о ее невероятных богатствах и даже назначив за головы участников награду. Однако Леонтьев нанял полторы сотни стрелков и ни одна банда так и не решилась напасть. С разными приключениями, экспедиция Леонтьева все же в марте 1895 добралась до столицы Эфиопии и была с большой роскошью принята.

Николай Леонтьев обладал, видимо, еще большим личным обаянием, чем Машков. Он мгновенно подружился с императором, получил его огромное доверие и стал одним из главных советников. В частности, Леонтьев присутствовал на военном совете при Менелике, где обсуждалась будущая война с Италией. Ряд историков считает, что именно Леонтьев посоветовал негусу пользоваться партизанской тактикой, опираясь на опыт войны 1812 года.

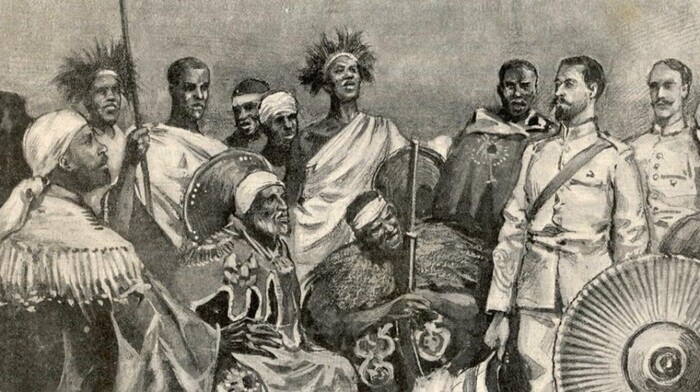

Менелику была остро нужна внешнеполитическая поддержка и прямая военная помощь.Он поручил Леонтьеву организовать чрезвычайное эфиопское посольство в Россию, что тот и сделал. После довольно тяжелого обратного пути, температуры до 50 градусов и нападений кочевников, посольство прибыло в Одессу 17, а в Петербург 23 июня.

В составе посольства были два принца, несколько военных и епископ Харарский. Для эфиопов российские города стали, конечно, определенным шоком, больше всего их почему-то поразили велосипедисты. (На улицах европейских городов в конце 19 века велосипедистов было гораздо больше, чем сейчас).

Официальным поводом посольства стало возложение венка на могилу недавно умершего Александра III, что оно незамедлительно и сделало.

После этого состоялся торжественный прием. Посольство приняли с огромной роскошью, его приветствовал новый император Николай II. Послы вручили подарки императору и вдовствующей императрице Марии Федоровне, которой отправила драгоценности императрица Таиту. Николаю был вручен орден эфиопской империи.

Российский Император сделал запись в дневнике: «Год 1895-й. 30 июня, пятница. Наконец погода поправилась. После докладов мы с Алекс поехали в Большой дворец, где приняли абиссинское посольство. Красивые черные люди в странной одежде. Разговаривали через переводчика по-французски. Кроме нескольких подарков, я получил орден «Печать Соломона».

Петербургское общество с восторгом приняло эфиопов. Их заваливали подарками каждый день.

Европейские державы совершили определенное давление на российскую дипломатию и работа посольства была скомкана. Оно отбыло домой уже 26 июля 1895 года. С ним отбыл и Николай Леонтьев, надолго связавший судьбу с Эфиопией.

Но главное было сделано. Россия признала Эфиопию, оказала ей моральную поддержку. И не только. Вместе с Леонтьевым и позже в Эфиопию отправляется неизвестное количество добровольцев, а также отряд русского Красного Креста. Сколько из этих добровольцев отправились по приказу Главного штаба, тоже неизвестно. Также в разгар войны, в начале 1896 г. Эфиопии было передано 30 тыс. берданок, 5 млн. патронов и 5 тыс. сабель.

Заключение следует

Литература

Вести. Посольство Абиссинии в Петербурге. https://archive.fo/20120914154750/http://www.vesty.spb.ru/mo...

Елец Ю. Император Менелик и его война с Италией

Кирей Н.И. , Виноградова К.В. Роль есаула кубанского казачьего войска Н.С.Леонтьева в установлении российско-эфиопских дипломатических отношений в конце ХIХ в.

Хренков А. В. Машков в Эфиопии. Между подвигом и авантюрой. https://etargentuma.my1.ru/load/stati/istoricheskie/mashkov_v_ehfiopii_mezhdu_podvigom_i_avantjuroj/35-1-0-142

Цыпкин Г. В. История Эфиопии в Новое и Новейшее время