История в фото. Подборка #13

Нью-Йоркский пожарный смотрит на останки Южной башни ВТЦ, 13 сентября 2001 года.

2. Два Фиата — FIAT 1800 и FIAT G.91. Италия, 1960-е

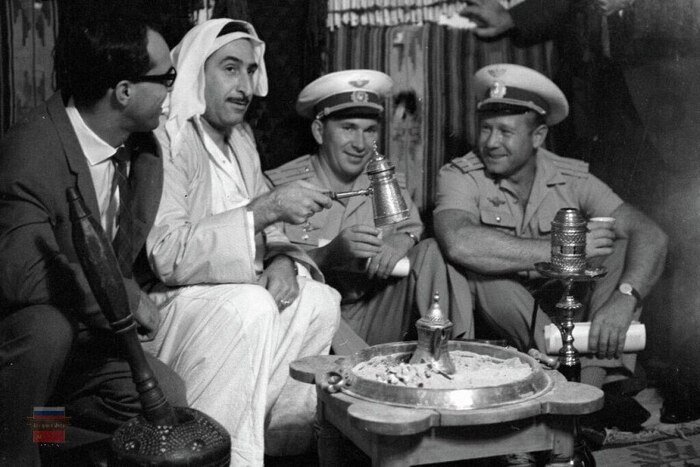

3. Советские космонавты Павел Беляев и Алексей Леонов на базаре в Дамаске. Сирия, 1966 год

4. Жители Ростова-на-Дону во дворе городской тюрьмы опознают родственников, убитых немецкими оккупантами. 1943 год

14 февраля 1943 года - в день освобождения Ростова - частями Красной Армии было обнаружено 1154 трупа граждан города. Среди жертв - 55 несовершеннолетних, 122 женщины.

5. Военные и беженцы возле двухэтажного вагона. Гражданская война, Россия, 1919 год.

6. Время кормления новорожденных в одном из родильных домов Москвы, 1955 год.

7. Российские гренадёры сфотографированы у дворца Юсуповых на Мойке, во время полкового праздника в день чествования святого Николая Угодника. 1892 год.

8. Жозеф Арчер, французский инженер и его «воздушный локомотив», работающий на электрическом или газовом двигателе. Франция, 1933 год.

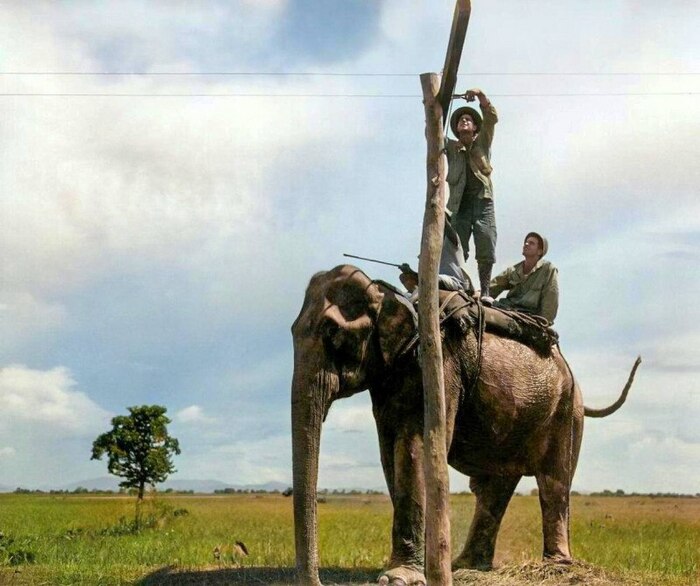

9. Английские связисты используют слона во время технических работ на линии связи. Район города Ассам, Индия, 1944-й год.

10. Федор Шаляпин и Илья Репин катаются на финских санях в парке Пенатов, 1914 год.

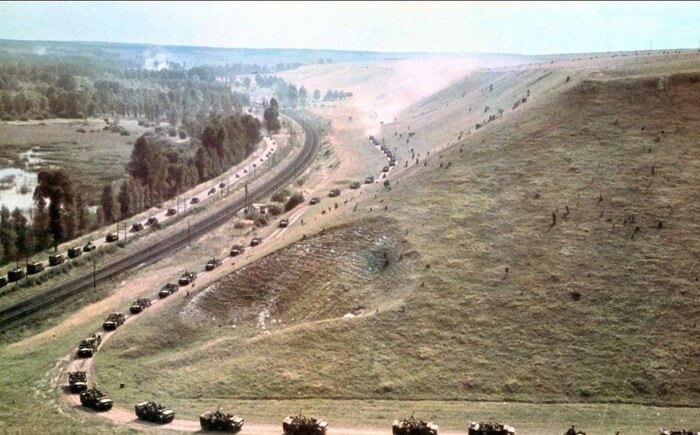

11. Немецкая механизированная колонна 7-й танковой дивизии под командованием генерал-майора Эрвина Роммеля, пересекает канал Соммы между Анже-сюр-Сомм и Конде-Фоли, вторгаясь во Францию, май 1940 года. Фото сделано лично генералом Роммелем.

12. Торжества по поводу окончания Первой Мировой войны. Уругвай, Монтевидео, 1918 год.

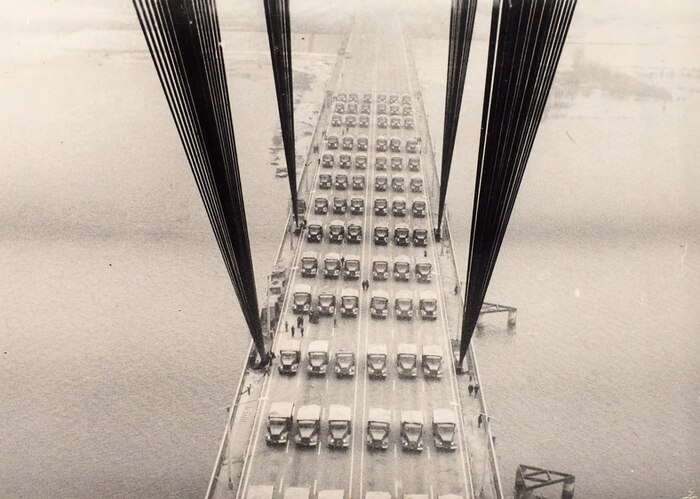

13. Испытание на прочность Московского моста в Киеве. 1976 год.

14. Зима на Таймс-сквер. Нью-Йорк, 1978 год.

15. 24 февраля 1972 года во время несения боевой службы в Северной Атлантике на атомной подводной лодке К-19 начался пожар.

Вскоре пожар через систему вентиляции перекинулся к пульту управления главной энергетической установки. За несколько дней до этого в отсеке произошла протечка трубопровода, масло просочилось на нижний уровень и воспламенилось. Из-за пожара лопнула воздушная магистраль высокого давления, огонь забушевал с новой силой.

В спасательной операции участвовали почти три десятка кораблей. Вертолётчикам удалось эвакуировать с подлодки часть экипажа, часть перешла на спасательные суда и корабли. 28 человек погибли при пожаре на лодке. Одного матроса смыло волной на крейсере «Александр Невский», и один офицер получил смертельную травму во время шторма.

16. Зернохранилище в православном храме. Россия, 1920-е годы.

17. 25 февраля 1956 года На XX съезде КПСС принято решение о прекращении выпуска в СССР паровозов и пароходов. В том же году, 29 июня, на Коломенском заводе был выпущен последний советский паровоз — П36-0251. С этого момента в СССР завершилась эпоха паровозостроения.

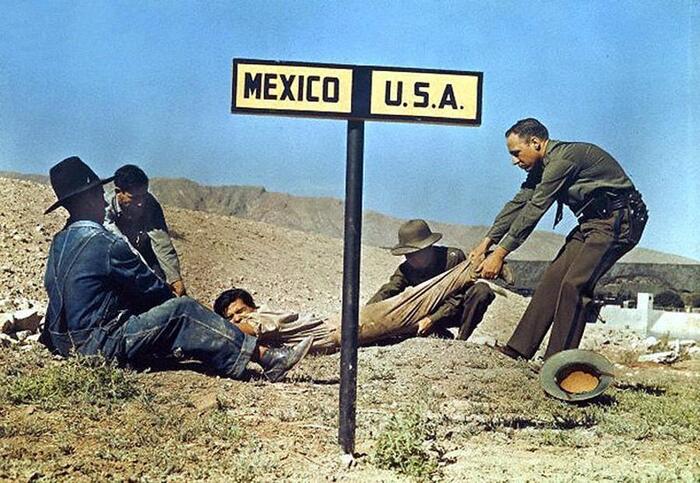

18. Пограничный патруль США пытается перетянуть преступника через границу, чтобы он не убежал в Мексику. 1920 год.

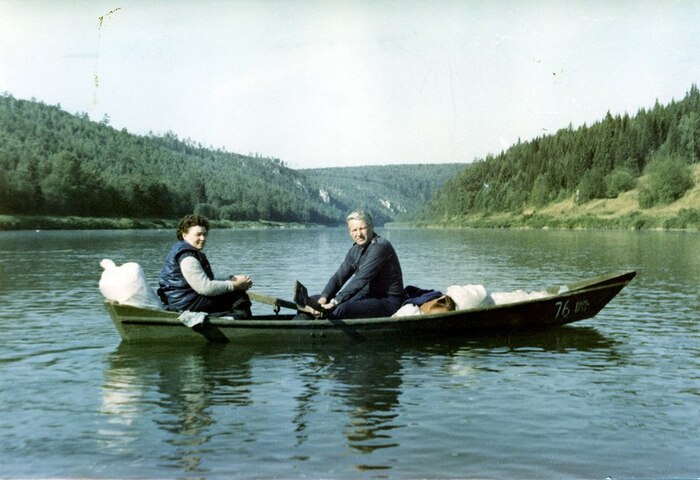

19. Первый секретарь Свердловского обкома КПСС Борис Ельцин с супругой Наиной Ельциной на отдыхе. 1982 год.

20. Праздничная иллюминация на проспекте Калинина в честь 60-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. СССР, Москва, ноябрь 1977 год.

21. Евгений Леонов на гастролях в Воркуте. 1983 год.

22. Мэрлин Монро спускается с вертолета перед концертом для американских солдат. Южная Корея, 1954 год.

Дважды Герой Советского Союза - Ковпак Сидор Артемьевич

Сидор Артемьевич Ковпак (7 июня 1887, с. Котельва, Харьковская губерния — 11 декабря 1967, Киев) — советский военачальник, один из крупнейших организаторов партизанского движения УССР в годы Великой Отечественной войны. Генерал-майор, дважды Герой Советского Союза (1942, 1944).

В молодости Ковпак участвовал в Первой мировой войне, был награждён Георгиевскими крестами. После Октябрьской революции примкнул к большевикам, воевал в Гражданскую войну, а затем многие годы работал в народном хозяйстве. С началом войны в 1941 году возглавил Путивльский партизанский отряд, который вырос в мощное соединение, действовавшее на обширных территориях Украины.

Отряды Ковпака наносили сокрушительные удары по немецким гарнизонам, разрушали коммуникации врага, уничтожали склады и технику. Но особое значение имела борьба с националистическим подпольем. Ковпаковцы вели бои против вооружённых формирований УПА, защищая мирных жителей от террора. В ходе рейдов на Волыни и в Карпатах соединение Ковпака громило базы ОУН–УПА, уничтожало отряды, совершавшие карательные акции против населения.

За выдающиеся заслуги в организации партизанского движения и личную храбрость Ковпак был удостоен звания Героя Советского Союза в 1942 году, а в 1944 году — повторно. Он также награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова I степени и множеством медалей.

После войны Ковпак продолжал активно работать на благо страны: избирался депутатом Верховного Совета СССР, занимал должность заместителя председателя Президиума Верховного Совета УССР. Его имя стало символом партизанской борьбы и народного сопротивления.

Сидор Артемьевич навсегда вошёл в историю как человек, чьи соединения не только сковывали силы немецких оккупантов, но и нанесли тяжёлый удар по националистическим бандформированиям, доказав, что народная война может сокрушить любого врага.

Пять воздушных сражений, которые изменили Вторую мировую: как небо стало полем решающей битвы

Летом 1940-го британский пилот Джонни Джонсон взлетал каждое утро, не зная - вернется ли домой к ужину. А японский летчик Сабуро Сакаи у атолла Мидуэй делал последние записи в дневнике перед вылетом, из которого многим не суждено было вернуться.

До Второй мировой самолеты были чем-то вроде летающих разведчиков - полезно, но не критично. Кавалерия всё еще скакала в атаки, а артиллерия считалась «богом войны». Но за каких-то шесть лет всё перевернулось с ног на голову.

Внезапно выяснилось: кто правит небом, тот выигрывает войну. И эту истину написали кровью пяти великих воздушных битв - каждая стоила тысяч жизней и изменила ход истории.

1. Лето 1940-го: Спитфайры против Мессершмиттов

Гитлер дошел до Ла-Манша и уперся. Всего-то 34 километра водички до Англии - казалось бы, ерунда для победителя Европы. Но англичане думали иначе.

Геринг пообещал фюреру стереть военно-воздушные силы Великобритании с лица земли за пару недель. У немцев была прорва самолетов - около 2600 штук против жалких 600 британских истребителей. Математика простая: один против четырех. Только математика в войне работает не всегда.

У британцев оказался козырь - радары. Пока немецкие летчики завтракали во Франции, английские операторы уже знали, сколько самолетов взлетело и куда они направляются. Это давало фору в 15-20 минут - как раз достаточно, чтобы поднять «Спитфайры» и «Харрикейны».

С июля по октябрь 2945 парни из военно-воздушных сил Великобритании каждый день поднимались в воздух. Многие были совсем мальчишками - по 19-20 лет. Средняя продолжительность жизни пилота-новичка составляла две недели. Но они держались.

Геринг так и не смог сломить Королевские военно-воздушные силы. К концу октября стало ясно - без господства в воздухе никакого вторжения не будет.

Черчилль выразился красиво: "Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few" - мол, никогда столько людей не были должны стольким немногим.

Впервые нацисты получили по зубам. И получили именно с неба.

2. Мидуэй: как четыре корабля потопили империю

4 июня 1942-го адмирал Нагумо проснулся повелителем Тихого океана, а лег спать - побежденным. За один день.

Японцы шли к атоллу Мидуэй как к очередной легкой прогулке. За полгода после Перл-Харбора они разгромили всех подряд - голландцев, британцев, австралийцев. Казалось, американцы тоже сдадутся без боя.

Но у американцев была одна фишка - они научились читать японские шифровки. Пока Нагумо строил планы внезапного удара, адмирал Нимиц уже знал каждую деталь операции.

Утром 4 июня японские авианосцы выстроились в боевой порядок - «Акаги», «Кага», «Сорю» и «Хирю». Палубы забиты самолетами под завязку, баки полные, бомбы подвешены. Техники бегают между машинами, проверяют в последний раз - всё готово к вылету. Идеальные цели.

В 10:24 с неба свалились американские пикировщики «Донтлесс». За несколько минут четыре гордости японского флота превратились в пылающие гробы. Вместе с кораблями погибли 320 самолетов и - что еще хуже - сотни опытнейших летчиков.

Японцы готовили пилота три года. После Мидуэя заменить погибших было некем. Америка штамповала летчиков за полгода - качество, конечно, похуже, но количество с лихвой это компенсировало.

Ямамото, получив доклад о потерях, сказал: «Мы проиграли войну». Старик не ошибся - после Мидуэя японцы только отступали.

3. Курская дуга: когда небо горело

Лето 1943-го. Гитлер решил взять реванш за Сталинград и бросил на Курскую дугу всё, что у него оставалось. Включая авиацию - около 1800 самолетов.

Советы ждали. У них было 2900 машин - от старых «ястребков» до новеньких «лавочкиных». Соотношение почти два к одному в нашу пользу, но немецкие летчики всё еще оставались классом повыше.

5 июля началась мясорубка. В воздухе одновременно дрались сотни самолетов - зрелище, которое не забыли до конца жизни. Немецкие «фоккеры» и «мессеры» против советских «яков» и «ла». Штурмовики Ил-2 немцы прозвали «черной смертью» - заслуженно.

За первый день немцы потеряли 55 самолетов, наши - больше. Но у нас были резервы, а у немцев - нет. К середине июля стало понятно: операция «Цитадель» провалилась. Без прикрытия с воздуха танки превращались в мишени.

Гудериан потом честно признался: «После Курска наша авиация уже никогда не могла обеспечить сухопутным войскам надежную защиту».

4. Москва держится: зенитки против «хейнкелей»

Осень 1941-го выдалась поганой. Немцы рвались к Москве, а Сталин распорядился: «Столицу не сдавать!» Геббельс уже заказывал листовки о взятии Москвы, но забыл про московскую ПВО.

Немцы планировали стереть город с лица земли - как Варшаву или Роттердам. Бросили на Москву 1500 бомбардировщиков. Цифра внушительная, но москвичи приготовились как следует.

600 истребителей, полторы тысячи зениток, 300 аэростатов - целый воздушный щит над столицей. Плюс прожекторы, которые ослепляли немецких пилотов в темноте.

За четыре месяца налетов немцы совершили 8000 вылетов против Москвы. До цели добрались только 229 бомбардировщиков - жалкие три процента. Остальных или сбили, или заставили сбросить бомбы куда попало и драпать домой.

Особенно прославились девчонки из 586-го истребительного полка. Лилия Литвяк, Катя Буданова - совсем молодые, но летали как чертовки. Немцы долго не могли поверить, что их сбивают женщины.

5. Берлин в огне: когда «летающие крепости» сровняли столицу Рейха

К 1944-му союзники накопили достаточно сил, чтобы отплатить немцам той же монетой. Англичане и американцы решили показать Берлину, что такое настоящая бомбежка.

Операция получила кодовое название «Гоморра» - библейский намек был понятен всем. 363 массированных налета за два года. Иногда над Берлином одновременно висело по тысяче «летающих крепостей» B-17 и «либерейторов» B-24.

Сбросили на город 45 тысяч тонн бомб. Для сравнения - это больше, чем весили все довоенные дома в иной европейской столице. К весне 1945-го от промышленности Берлина осталось 20 процентов.

Но главное - сломали дух берлинцев. Геббельс, мастер пропаганды, записал в дневнике: «Английские и американские бомбы делают то, чего не смогли армии - разрушают веру немцев в победу».

Что изменилось навсегда

Эти пять битв доказали простую вещь: воздух стал третьим измерением войны. Раньше дрались на суше и на море. Теперь - еще и в небе. Победитель воздушной войны, побеждал и на земле.

После Второй мировой войны ни одна серьезная военная операция не начиналась без борьбы за господство в воздухе. Корея, Вьетнам, Ирак - везде первый удар наносили с неба. Сначала самолеты, потом всё остальное.

Война изменилась навсегда. Романтика воздушных дуэлей уступила место холодной эффективности. Небо из поля подвигов одиночек превратилось в решающий театр военных действий.

И началось всё в те грозовые годы, когда пилоты «спитфайров» и «мессершмиттов», «мустангов» и «фоккеров» писали новые правила войны на высоте восьми тысяч метров.

Скажите, какая из этих пяти битв кажется вам самой важной? Британская стойкость, американская хитрость у Мидуэя или советское упорство под Курском? Интересно узнать ваше мнение!

Источник: Авиаобзор | Артём Гилямов

Дас ист нихт гут

Дед сидел в концлагерях для военнопленных, в нескольких. Во Франции бежал, но поймали. У тёти сняли скальп в концлагере, была красавицей. В деревне у нас в ВОВ был немецкий госпиталь. Бугорки могил фашистов мы обходили стороной. Приезжал немец лет 20 назад, искал могилу отца, заходил к нам, отец рассказывал, простили друг друга, обнялись. И вот сейчас Мерц. Я обещаю ему, что бугорков добавится, если нога нацика ступит на мою землю. Прошу не ёрничать, всем мира и добра!

Ответ на пост «ПРЕСТУПЛЕНИЕ КАПИТАЛИЗМА»1

Как вы относитесь к созданию нескольких тысяч микросайтов, на которых будут рассказываться о преступлениях рабовладельцев, феодалов, капиталистов, социалистов и коммунистов, чтобы каждый микросайт описывал одно преступление?

Герой Советского Союза - Вершигора Пётр Петрович

Пётр Петрович Вершигора (16 декабря 1905, с. Севское, Брянская губерния — 23 марта 1963, Киев) — советский военный деятель, генерал-майор, командир Первой Украинской партизанской дивизии имени С. А. Ковпака, Герой Советского Союза (1944).

До войны он был актёром и режиссёром, а с началом Великой Отечественной добровольно вступил в народное ополчение. В 1942 году оказался в партизанском движении, где быстро проявил себя как талантливый организатор и храбрый командир. Уже в 1943 году стал заместителем, а затем и преемником легендарного Сидора Ковпака.

Под его руководством дивизия вела активные боевые действия в западных областях Украины, нанося удары по немецким гарнизонам, коммуникациям и складам. Одновременно партизаны Вершигора вели беспощадную борьбу против националистического подполья. В ходе Волынского и Карпатского рейдов соединение разгромило ряд баз УПА, уничтожив отряды, терроризировавшие местное население. Эти операции стали важным вкладом в подрыв сил ОУН–УПА.

За выдающиеся заслуги в организации партизанской борьбы и личное мужество Вершигора был удостоен звания Героя Советского Союза (1944). Он также награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова II степени и многими медалями.

После войны Вершигора продолжал службу в армии, затем занялся литературной и общественной деятельностью. Его книги о партизанах, в том числе «Люди с чистой совестью» и «Рейд на Сан и Вислу», стали ценными историческими свидетельствами о борьбе советского народа против врагов.

Имя Петра Петровича Вершигора навсегда связано не только с победой над немецкими оккупантами, но и с разгромом националистических формирований, которые в годы войны встали на сторону врага.