Осень ислама. Часть I

Дисклеймер: при написании этого цикла я руководствуюсь тем, что читатель уже знаком с циклами Красота ислама и Красота Новой Азии. В первом чрезвычайно подробно разобраны азы исламской цивилизации в том виде, в котором они сформировались в Средневековье и в каком, частично, дожили до наших дней. Во втором цикле я рассмотрел в том числе (потому что ещё был Китай) специфику Пороховых империй ислама - без всяких скобочек, модернизированный вариант исламских политий. Если вы не знакомы с этими циклами и вам кажутся тезисы из этого цикла странными (поскольку они резко контрастируют с ориенталистской пропагандой), то прочитайте предыдущие циклы.

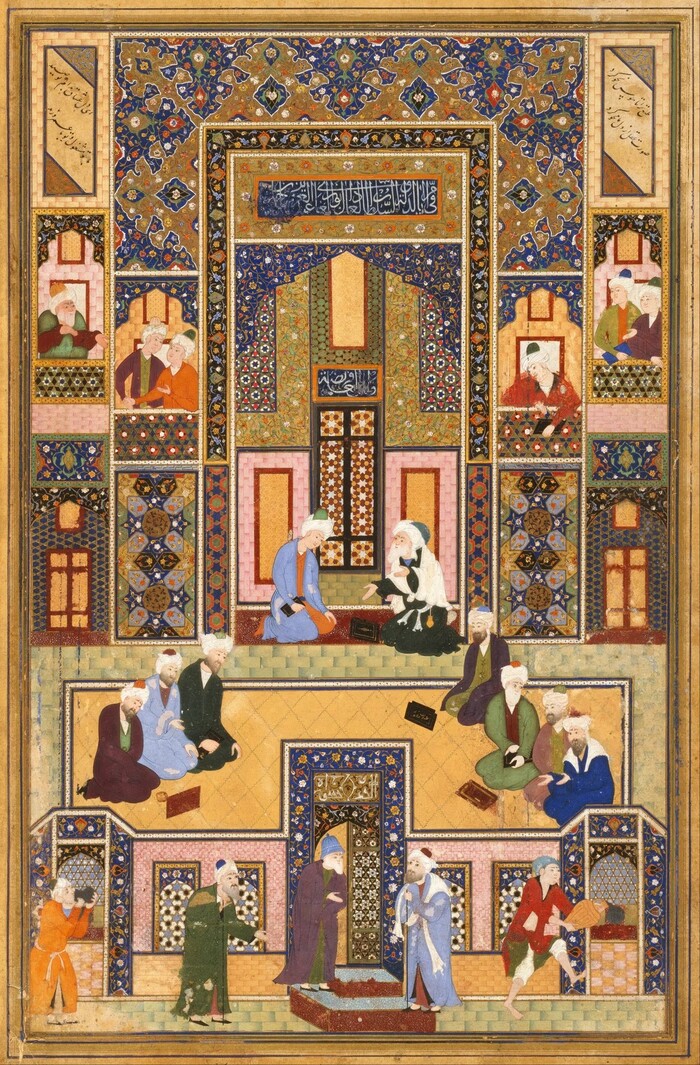

"Акбар со львом и телёнком", картина написана в 1630 году, написанная индийским мастером Говардханом. Обратите внимание на то, что исламское искусство середины XVII в. было на уровне лучших европейских школ.

Итак, на дворе конец XVII в. За предыдущую эпоху - начиная с монгольских завоеваний - Ближний и Средний Восток прошёл колоссальный путь. Сформировались политически стабильные централизованные государства. Родились опирающиеся на государственный аппарат новые общественные институты - универсальная законодательная и судебная системы, универсальные богословие и основанная на нём правовая философия, армия единоначалия и военной теории, сложная и регулируемая экономическая система. Появились современные войска и огнестрельное оружие, были освоены текстильные и металлургические технологии. Большой рывок сделало искусство. Окончательно сформировались и глобальный рынок (к которому присоединилась и Европа в XVI в.), и глобальная специализация. Исламизировались Центральная Азия, Северная Индия, некоторая часть Европы (Малая Азия и часть Балкан). Стабилизировался институт взаимоотношений между великими империями исламских цивилизаций.

Как вы понимаете, после утверждения эффективной вертикали власти, окончательно оформились две противоположных идейные силы.

Первая предполагала дальнейшее укрепление статуса-кво - ещё больше государства, ещё больше единоначалия, ещё больше универсализма.

Причин было предостаточно - Восток невероятно многоцветная часть мира. В Османской империи всё ещё существовали многочисленные шиитские общины, а также откровенно странные пара-исламские (возможно даже гностицистические) общины вроде езидов или алавитов; повсюду жили пёстрые национальные меньшинства (копты, армяне, евреи, греки и другие) - они откровенно саботировали попытки государства укрепить общественный универсализм (если вы к этому моменту сочувствуете бедным грекам, то не надо - они заняли преимущественно прибыльную торгово-финансовую нишу и воспринимались примерно как армянская диаспора в современной Москве). Между тем, был не решён болезненный арабский вопрос - что тогда, что сейчас арабы относились к тюркам как к юным слабообразованным северным братьям, которые не имеют права ни на власть над ними, ни на принадлежность к халифскому титулу. Соответствующие проблемы были и в Иране, и в Индии, с поправками на региональную специфику - там тоже были свои меньшинства, свои гордые древние народы, свои традиции. Предполагалось (не без оснований), что если всех сломать и переварить, то на выходе получится ещё более крепкое и ещё более богатое государство.

Вторые же воспринимали любые попытки власти изменить статус-кво в штыки. Их можно понять! За века они окружили себя всеми способами защиты от взаимодействия с внешними угрозами - это были кристаллизированные общины. Как правило, они идентифицировали друг друга одновременно и по специфическому вероисповеданию, и по специфическому языку. Это привело к тому, что они практически не смешивались с окружающим их большинством физически - выдавали девушек замуж за своих и брали в жёны только своих. Поэтому они опирались на свои законы, своих судей. Благодаря способу жизни в большой империи, они смогли сформировать анклавы общин в крупнейших мегаполисах, трудились сообща и делились капиталом, что делало их богатыми и влиятельными. Самые успешные общины (например, шииты-исмаилиты) даже формировали транснациональную самоорганизацию - скажем, индийские шииты руководствовались "федеральным" правом, центр которого находился в Иране. Эти общины очень редко участвовали в общегосударственных делах - их выходцы не занимали крупных государственных или религиозных должностей, а также не служили в армии. Были, конечно, исключения - например, албанцы.

Ага-хан IV - 49-ый глава шиитов-исмаилитов. Эта община вышла из Осени ислама победителем - в наши дни она имеет трансконтинентальный и транснациональный статус, она невероятно богата. За века её самоуправление только совершенствовалось.

Осень ислама начинается с этого момента - текущая форма организации подошла к кризису. Причём на местах ситуация осложнялась многократно - так, например, в Сефевидском Иране сложилась крупная земельная аристократия, которой гораздо выгоднее было бороться против централизации вместе с меньшинствами, нежели защищать права как бы своего монарха. Гуджаратские и бенгальские олигархические общины-джати, напротив, были больше заинтересованы в союзе с сильной делийской властью для защиты своих экономических интересов. То есть, клубок взаимных противоречий в силу банального накопления капитала и желания защитить свои интересы стал настолько тугим, что каждое принятие решений центральным аппаратом становилось всё более болезненным.

Маратхская пушка второй трети XVII в. Маратхские вожди много поколений боролись с делийским централизмом и накануне войн с британцами их элита получила французское образование.

Однако при изучении нового витка внутренних конфликтов обратите внимание на резко изменившийся их характер. В средневековые времена речь шла преимущественно о перераспределении земли, а центральные правительства только формировались и пытались наладить способы сотрудничества между разными группами населения. Теперь же, после веков относительного мира, речь шла о балансе прав и привилегий - капитал стал преимущественно финансовым, а каждая социальная группа боролась не столько за землю, сколько за своё положение и свои достижения в этом универсальном мире. С одной стороны, это делало войны вещами редкими, с другой стороны - гораздо более ожесточёнными, всеохватными и народными. Средневековое сословное мышление уступило место чему-то новому - каждый человек одновременно принадлежал и к этнорелигиозной, и к классовой, и к имперской социальным группам, что приводило к очень пёстрому составу всех сторон баррикад.

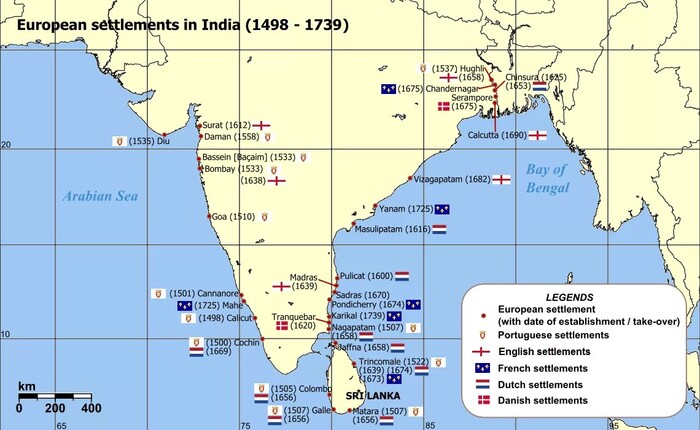

Карта европейских факторий в Индии в XVII в. Обратите внимание на микроскопический размер - к этому времени, например, шиитское население оценивается в несколько миллионов человек. Правда, у них ещё не было Ага-хана.

Вмешательство европейцев во внутренние восточные дела было довольно специфическим, а его анализ представляет собой очень сложную работу. В XVI-XVII вв. европейские и восточные политии действовали как равносильные стороны, которых объединяла уверенность в варварстве партнёра и в осознании того, что я, именно я красиво обыграл моего заокеанского коллегу. Это не было ни равноправием сторон, ни взаимовыгодной сделкой, ведь все её участники просто не понимали специфики жизни контрагента.

Когда европейцы начали торговлю с восточным миром, у них было глубоко отрицательное сальдо - Европе банально нечего было предложить Востоку. При этом драгоценные для европейцев товары - специи, хлопок, шёлк, чай, самоцветы, красители и так далее - были на Востоке избыточным товаром. Тот же приснопамятный Гуджарат экспортировал ткани и в Африку, и в Индокитай, и в Центральную Азию, а тут покупатель сам приехал - славно, теперь к рынку сбыта не нужно плыть самому. Основанные фактории, между прочим, были очень даже выгодными - гонор европейцев не сравнить с таковым у самих меньшинств, а сил для противостояния не то что "федеральной" власти, но даже местным властям у европейцев было недостаточно. Что уж говорить, если Европа могла побеждать даже у себя на родине исламские (турецкие) войска только в составе коалиционных армий даже в XVII в.!

Поэтому я ещё раз подчеркну хронологию - кризис в исламской цивилизации начался в середине XVII в., а европейский колониализм в Индии плюс-минус ровесник Великой Французской революции. И верно другое - начавшаяся после кризиса модернизация общественных отношений началась в конце XVII в. (а докризисная модернизация и того раньше - в XVI в.), тогда как вестернизация может быть датирована не раньше XIX в.

Доу, корабль средневековый, в описываемое время - торговый и пиратский корабль. Интернет ошибочно приписывает всему флоту Индии уровень доу, хотя были эпизоды равносильных морских битв с европейцами в XVII в.

В следующей части я перейду к непосредственному фактическому повествованию, начав с Ирана - первой рухнувшей Пороховой империи ислама. Но перед этим я бы хотел обратить внимание на то, как причудливо искривляется последовательность общественных изменений в восточном мире посредством демонстрации некоторых особенностей.

Национальную самоидентификацию в Европе принято связывать с наступлением капиталистической формации. Однако специфика Азии такова, что социальные группы, обладавшие всеми свойствами наций, в Азии родились раньше. Если сравнить их с критериями из учебника (общность границ, универсальные язык и право, национальное самосознание, собственная высокая культура), то армяне (простите меня за иронию момента), копты и маратхи хронологически предшествовали формированию, например, английской и французской наций.

Между тем, исламский и индийский "протестантизм" - многочисленные оппозиционные арабские, персидские и индийские - если мы не считаем весьма почтенных иранских двунадесятников за часть этого общественного процесса за обновление традиционного вероисповедания - секты пришли чуть позже (примерно с начала XVII в.), по сравнению с европейскими Религиозными войнами, но имели схожий характер.

Наконец, довольно любопытно, что во всём повествовании отсутствует фактор кочевников, которому общественное сознание очень любит приписывать "отсталость" Азии. Это связано с тем, что даже успешное наступление Шейбанидов в XVI-XVII вв. в Центральной Азии или джунгар в XVIII в., которое по своему масштабу вполне могло бы иметь монгольский или гуннский эффект, осталось незамеченным в Азии.

Это второе вступительное слово было необходимо произнести для того, чтобы заложить основы понимания процессов в исламском мире в эти времена. По своему характеру они созвучны с точно такими же европейскими (вспомним такие термины как "Религиозные войны" и "Бунташный век"), они имели схожу социальную природу (войны провоцировало пробуждение этнического и классового самосознания) и происходили на фоне усугубляющейся глобализации. Это - осень, ещё не зима.