8 сентября - Куликовская битва. Про то, как впервые был дан серьезный отпор монголам и про то, как Дмитрий Московский стал Дмитрием Донским

К концу XIV века Золотая Орда, ослабленная внутренними междоусобицами (так называемой «Великой замятней»), уже не была той единой империей, что при Батые. Власть в Орде оспаривали несколько ханов, и одним из самых могущественных военачальников стал Мамай, который, не будучи чингизидом, не мог стать ханом, но правил от имени марионеточных ханов.

В это же время на Руси крепло Московское княжество. Благодаря политике Ивана Калиты и его преемников Москва стала политическим и духовным центром русских земель. Князь Дмитрий Иванович, внук Ивана Калиты, открыто бросал вызов Орде, переставая платить дань в полном объеме и усиливая свое войско. Поводом к прямому столкновению стал спор из-за Великого княжения Владимирского. Мамай, желая проучить непокорного князя и усилисть противоречия среди русских князей, отдал ярлык на великое княжение Михаилу Тверскому, следуя принципу «разделяй и властвуй». Но князь Дмитрий Московский отказался смириться с этим и в 1375 году организовал масштабный поход на Тверь, в котором участвовали войска почти всех русских княжеств. Тверь была осаждена и после капитуляции Михаил признал Дмитрия «старейшим братом» и обязался выступать с ним против Орды. Это был первый общерусский антиордынский союз, инициатором которого выступила Москва.

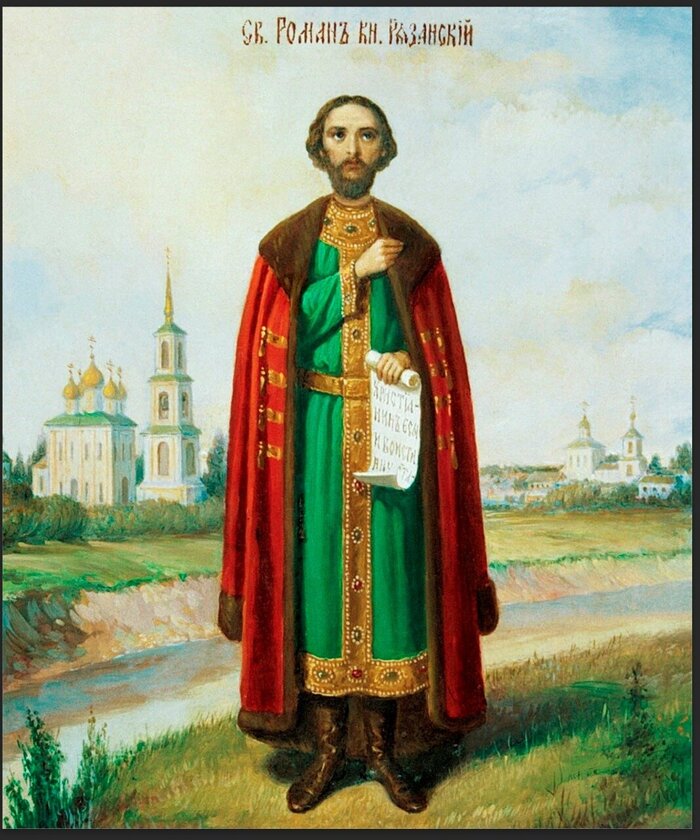

Это событие стало актом открытого неповиновения, за которым последовала открытая война. Мамай собрал огромное войско, заключил союз с Великим княжеством Литовским (Ягайло) и Рязанским княжеством (Олегом Рязанским), планируя сокрушить Москву и повторить разорение Батыя.

Соотношение сил

Русское войско возглавлял Великий князь Московский Дмитрий Иванович, которому позднее за эту победу дадут прозвище «Донской».

«И, соединившись со всеми князьями русскими и со всеми силами, вскоре выступил против них из Москвы, чтобы защитить свою отчину. И пришёл в Коломну, собрал воинов своих сто тысяч и сто, помимо князей и воевод местных. От начала мира не бывало такой силы русской — князей русских, как при этом князе. А всех сил и всех ратей числом в полтораста тысяч или двести»

«Летописная повесть о Куликовской битве»

Традиционные исторические оценки, идущие от летописей, говорят о 200-300 тысячах русских воинов, однако современные исследователи, основываясь на логистике и размере поля боя, считают эти цифры сильно завышенными. Более реалистичная оценка - 20-30 тысяч человек, состоящая в основном из ратников и немногочисленной конницы из различных земель Северо-Восточной Руси. Важнейшую духовную роль в подготовке войска и благословении на битву сыграл преподобный Сергий Радонежский. К середине XIV века авторитет Сергия стал настолько велик, что к нему за советом и благословением обращались князья. Он использовал это влияние для высшей цели : для прекращения междоусобных браней и объединения русских земель вокруг Москвы. Он был миротворцем и постоянно уговаривал князей признать старшинство московского князя и подчиниться ему, чтобы вместе противостоять Орде. Его деятельность заложила духовные основы для будущего единого Русского государства.

«Пришел ордынский князь Мамай с единомышленниками своими, и со всеми прочими князьями ордынскими, и со всеми силами татарскими и половецкими, наняв еще к тому же войска бесермен, армен, фрягов, Черкасов, и ясов, и буртасов! Также собрался с Мамаем, единомыслен с ним и единодушен, и литовский князь Ягайло Ольгердович со всеми силами литовскими и польскими, и с ними же заодно Олег Иванович, князь рязанский. Со всеми этими сообщниками пошел Мамай на великого князя Дмитрия Ивановича и на брата его князя Владимира Андреевича»

«Летописная повесть о Куликовской битве»

Войско Мамая, по схожим оценкам, насчитывало около 25-35 тысяч человек. Его ядро составляла монголо-татарская конница, но также в войске были наемники-генуэзцы (тяжелая пехота) из крымских колоний, аланы, ясы и другие народы Причерноморья. Критически важным стало то, что союзники Мамая, литовское войско Ягайло и рязанское Олега, не успели к началу сражения и в битве не участвовали.

Ход сражения

Русское войско заранее выдвинулось навстречу Мамаю, чтобы не дать ему соединиться с литовцами. Они переправились через Дон в ночь на 8 сентября, что было стратегически важным решением: это отрезало путь к отступлению и показало готовность биться до конца, а также защищало тыл от подходящих литовцев.

Битва началась утром 8 сентября 1380 года на Куликовом поле, на узком участке между реками Дон, Непрядва и Красивая Меча, что не позволяло ордынцам применить их излюбленный тактический прием - фланговый охват.

Перед началом битвы произошел знаменитый поединок монаха-воина Александра Пересвета с ордынским богатырем Челубеем, в котором оба бойца пали мертвыми.

«Уже близко сходятся сильные полки, выехал злой печенег из великого полку татарского, показывая своё мужество перед всеми. Подобен он был древнему Голиафу: пять сажен высота его, а трёх сажен ширина его. Увидев его, старец Александр Пересвет, который был в полку Владимира Всеволодовича, выехал из полка. Бросился он на печенега, говоря: «Игумен Сергий, помогай мне молитвою». Печенег же устремился против него. И ударились крепко копьями, едва земля не проломилась под ними. И упали оба с коней на землю и скончались»

«Сказания о Мамаевом побоище»

После поединка богатырей началось сражение. Основной удар татары направили на русский пеший Большой полк в центре. Несмотря на тяжелые потери, русские стойко держали оборону. Затем ордынская конница обрушилась на Полк левой руки и стала его теснить к реке. Казалось, русские дрогнули, и ордынцы, прорвав левый фланг, стали заходить в тыл основным силам, подставив свой собственный фланг и тыл.

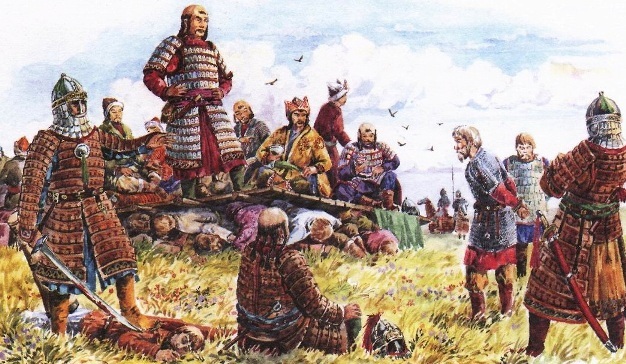

В этот критический момент из дубравы в тыл и на фланг прорвавшимся ордынцам ударил Засадный полк под командованием опытного воеводы Дмитрия Боброка-Волынского и князя Владимира Серпуховского. Эта неожиданная атака свежей тяжелой конницы решила исход битвы. Утомленное войско Мамая не выдержало удара с тыла и обратилось в паническое бегство. Русские войска преследовали противника на протяжении нескольких километров. Стоит отметить, что князь Дмитрий Иванович сражался в доспехах простого воина в передовых рядах и после битвы его нашли израненным, но живым. И тогда же он получил свою прозвище - «Донской»

«Когда же собрались все люди, князь великий стал на татарских трупах и сказал: «Считайте, братья, скольких воевод и скольких людей у нас нет». Говорит Михаил Александрович, московский боярин: «Нет, государь, у нас 40 бояр московских, да 30 бояр серпуховских, да 30 панов литовских, да 22 бояр переяславских, да 20 бояр костромских, да 30 бояр владимирских, да 50 бояр суздальских, да 40 бояр муромских, да 34 бояр ростовских, да 23 бояр дмитровских, да 60 бояр можайских, да 30 бояр звенигородских, да 15 бояр углицких. А погибло, государь, у нас дружины побитой от безбожного царя Мамая 250 тысяч, а осталось у нас только 50 тысяч, татар же побито 400 тысяч, и лежали трупы мёртвых на 40 верст на обе стороны».

«Сказания о Мамаевом побоище»

Потери с обеих сторон были колоссальными. Летописи говорят, что русское войско потеряло убитыми около 250 тысяч человек, включая множество князей и бояр. Но по современным оценкам потери составили около 15-20 тысяч человек, что все равно говорит о невероятном по кровопролитности сражении.

Войско же Мамая было практически уничтожено, а сам он вскоре бежал в Крым, где был убит своим соперником ханом Тохтамышем.

Последствия и историческое значение

Непосредственным военным итогом стала сокрушительная победа русских князей. Это была первая крупная победа над войсками Золотой Орды в полевом сражении, которая впоследствии укрепила авторитет и роль Москвы как центра объединения русских земель.

Но самым главным достижением Куликовской битвы стало развенчание мифа о непобедимости ордынской армии, а русские полководцы смогли продемонстрировать в битве выдающееся тактическое мастерство. Однако независимость от Орды тогда была не достигнута. Уже через два года новый хан Тохтамыш, объединивший Орду, совершил внезапный поход на Москву, сжег город и заставил возобновить выплату дани. Но ее размер стал значительно меньше, а сама зависимость стала носить более формальный характер. Политическая воля Орды была сломлена. Главным долгосрочным последствием битвы стало ускорение процесса объединения русских земель вокруг Москвы. Она показала необходимость и эффективность единого командования и общих целей, заложив духовно-политический фундамент для окончательного освобождения Руси, которое произойдет через сто лет, в 1480 году, во время знаменитого «Стояния на реке Угре».

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных обзоров и событий. Ваша поддержка очень важна! И пишите в комментариях - по каким событиям вы бы хотели еще увидеть статьи)