Железом по живому

Все рецепты бессмертия хирурга Пирогова

28 августа в России отмечают праздник, ставший в последние годы, к сожалению, очень актуальным, — День военного медика. Эту дату связывают с указом Александра I, утвердившего в 1805 году создание «Медицинской экспедиции Военного министерства» (впоследствии преобразованной в Главное военно-медицинское управление — ГВМУ). По задумке, это ведомство должно было координировать все звенья медицинской службы армии: от фронтовых перевязочных и медицинских обозов до тыловых госпиталей. Но эта координация долгое время существовала лишь на бумаге. Работа военных врачей оставалась ежедневным подвигом и зависела от мимолётных настроений военного командования не меньше, чем от обстрелов и наступлений противника. Какой-то порядок в их работе начал устанавливаться довольно поздно — позднее, чем в большинстве армий Европы. Однако именно в России в середине XIX века появился человек, который вывел медицинскую службу и оперативную «полевую» хирургию на новый уровень. Благодаря ему и его научным работам за все военные кампании XIX века были спасены десятки, а может, и сотни тысяч жизней. Сегодня его имя знают и помнят все. Это — Николай Пирогов.

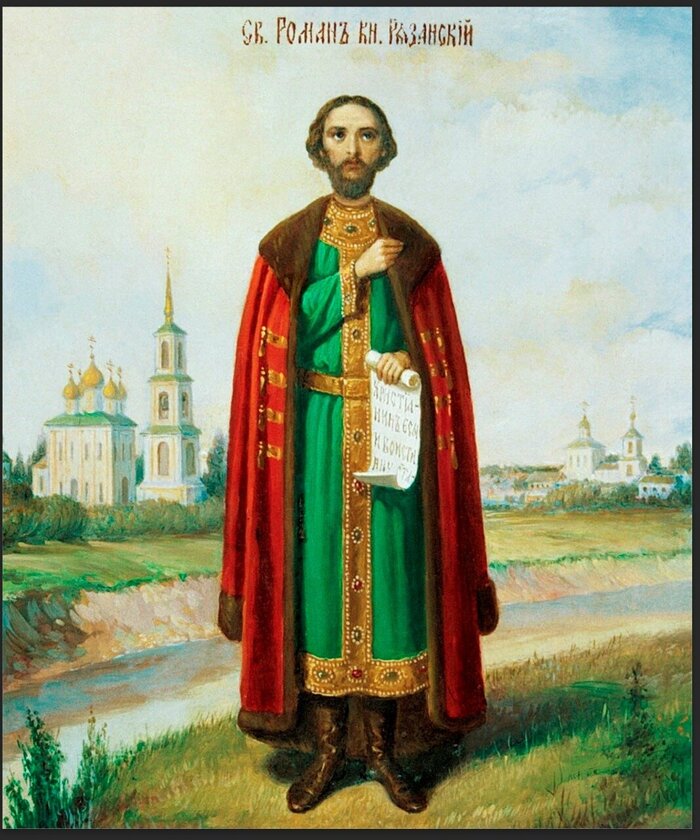

Пирогов в каком-то смысле — «идеальный герой» для любой власти и эпохи. До революции его прославляли как талантливого хирурга и учёного, героя войны, верного слугу своего отечества. В советское время он считался материалистом и почти революционером (как же, ведь лечил Гарибальди!). Наконец, при нынешней власти, которая вообще очень любит преувеличенные, «театральные» действия, Пирогова предлагали и вовсе канонизировать как православного святого. Он действительно жил и действовал самозабвенно, как подвижник или революционер. Но жизнь свою целиком и без остатка посвятил только одному — хирургии.

Медициной Николай Пирогов, родившийся в 1810 году (он был 13-м ребёнком в богатой московской семье), увлекался с раннего детства. Говорят, уже в 8 лет он играл в доктора и устраивал приёмы для домочадцев, а в 14 (приписав себе два года) поступил на медицинский факультет Университета. В этом ему помог друг семьи, известный врач Ефрем Мухин, которого Пирогов позднее называл своим «духовным отцом». Но благополучное детство для Николая быстро закончилось: семья обеднела, и ему не хватало денег даже для того, чтобы купить университетский мундир. Приходилось в жару сидеть на лекциях в шинели. Несмотря на эти трудности, в 1828 году он всё-таки окончил курс и, получив звание лекаря, был зачислен в воспитанники Профессорского института, открытого при Дерптском университете.

Да, в столицах для юного медика места не нашлось, но Дерпт (нынешнее Тарту) был тогда далеко не провинциальным городком. Дерптский Университет, куда Пирогов попал в 18 лет, был одним из важнейших культурных центров Российской Империи. В Дерпте бывали знаменитости (например, поэт Василий Жуковский, который проводил там время у ног своей безответной возлюбленной, или Владимир Даль, учившийся, как и Пирогов, на медицинском факультете), там преподавали известные профессора, и вообще этот университет был своего рода «кузницей» профессоров для других университетов России. Туда стремились, там было всё — и разгульная студенческая жизнь, и концерты, и обсуждение литературных новинок… Однако Пирогова всё это очень мало интересовало, он буквально «горел» хирургией. Ещё в Петербурге он не пропускал ни одной лекции Мухина, который тогда заведовал Кафедрой судебной медицины, и участвовал в тысячах вскрытий в анатомических театрах. Можно сказать, что среди мёртвых тел Пирогов проводил тогда больше времени, чем среди живых. Сам он утверждал, что однажды за полтора месяца провёл 800 вскрытий. В результате (что очень важно для хирурга) он идеально знал анатомическое строение организма именно что «наощупь». Это трудно представить, но уже в 18 лет для Николая работа со скальпелем была сродни увлекательному путешествию, в которое он самозабвенно отправлялся вновь и вновь.

Эта страсть, которую многие сочли бы болезненной, сопутствовала ему все годы жизни. И в Берлине, куда он отправился после Дерпта, и позднее в Петербурге он при любой возможности продолжал работать с трупами, посещая морги и анатомические театры. А если такой возможности не было, работал с трупами и ещё живыми тушами животных (говорят, в Берлине Пирогов ездил на бойни едва не каждый день). В Дерпте, правда, бойни отсутствовали, а немногочисленные местные жители умирали редко и неохотно, поэтому Пирогов изучал анатомию на мелких домашних животных. Вивисекция в те времена не считалась преступлением, студенты и профессора её воспринимали как нечто само собой разумеющееся...

Друзья и знакомые посмеивались над его увлечённостью, но факт остаётся фактом: умение Пирогова работать со скальпелем поражало многих коллег. Сам он говорил, что «скальпель должен идти легко, без малейшего нажима, как смычок у скрипки» и что «любую, даже самую сложную операцию подчас можно выполнить одним надрезом». Не раз ему приходилось это доказывать — и за считанные минуты делать операции, на которые у других уходили часы. Например, однажды в Дерпте он на глазах у студентов удалил камни из мочевого пузыря всего за полторы минуты. А надо сказать, быстрота для хирургов в те времена была едва ли не важнейшей добродетелью, ведь наркоза ещё не существовало…

Но не только опыт и инстинктивное умение помогали Пирогову, но и внимательное штудирование научной литературы. Он и сам писал одну за другой статьи, описывая в них строение организма и новые операционные техники. А уже в 1833 году (то есть в 23 года!) защитил диссертацию на степень доктора медицины о перевязке брюшной аорты при аневризме паховой области — и был направлен для продолжения учёбы в Берлинский университет. Там, в известном госпитале Шарите, он три года продолжал свои штудии. Впрочем, уже тогда немецкие коллеги мало чему могли научить Пирогова, разве что давали ему практику, хорошие инструменты и уроки немецкого языка. Ему впору было самому учить студентов хирургии.

Да, Пирогову едва исполнилось 26 лет, а его (по окончании немецкой стажировки) уже должны были принять на должность профессора в Московский Университет. Но по дороге в Россию он заболел, и два месяца пролежал в Риге с тяжёлым воспалением лёгких. Учебный год начался, и на профессорскую должность взяли другого выпускника из Дерпта, а Пирогову предложили вернуться в Дерптский Университет, благо из Риги ехать туда недалеко. Вообще-то в Дерпте медицинские кафедры традиционно возглавляли немцы, но для Пирогова сделали исключение — и он был избран первым в истории Университета русским профессором кафедры теоретической и практической хирургии. К радости студентов и коллег — и на горе окрестным кошкам и собакам. Впрочем, до них скальпель Пирогова добирался теперь реже, поскольку он был занят операциями и преподаванием, плюс написанием монографии. Именно тогда он создал самую известную свою книгу, которую хирурги во всём мире изучают до сих пор: «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций». Смысл её был в том, что анатомия глазами хирурга — это совсем не то же, что видят при вскрытии. Живое тело имеет свой анатомический атлас, который должен стать путеводителем при любой операции.

Эта книга мгновенно была переведена на множество языков, и уже в 1839 году, выехав на стажировку во Францию, Пирогов видел её на столах и в руках французских коллег. Но сам надолго во Франции не задержался — теперь его наконец ждала российская столица. Там он возглавил кафедру хирургии в Медико-хирургической академии и руководил Военно-сухопутным госпиталем, а вскоре (о, блистательная карьера, ему ведь было тогда всего 36 лет!) был избран членом-корреспондентом Императорской Академии Наук, получил титул статского советника... К чему ещё стремиться?

Но Пирогов, не в укор ему будет сказано, как и прежде, стремился к моргам и анатомическим театрам. Он разработал теперь «ледяную анатомию», рассекая замороженные на январском морозе трупы. Это позволило создать новые атласы внутренних органов и ещё на шаг продвинуть вперёд хирургические методы, которые вскоре довелось опробовать в действующей армии.

Да, в 1847 году, в 37 лет, он в первый раз отправился на фронт, на Кавказ, где почти полгода проработал хирургом во Владикавказской крепости. Ему нужно было самому увидеть и понять, как устроена работа врача на войне. И он многое в ней изменил. Уже тогда он начал применять для перевязок бинты, пропитанные крахмалом, и, главное, впервые в истории медицины в полевых условиях провёл операцию под наркозом (который был изобретён за год до того американцем Уильямом Мортоном, но до тех пор применялся только в клиниках). Операция прошла успешно, и во время осады крепости Салты Пирогов провёл ещё сто или двести таких операций, доказав, что эфир безопасен. С этого момента он требовал, чтобы все операции выполнялись только так и «пузырёк с эфиром стал бы таким же обязательным в реквизите хирурга, как скальпель». Правда, некоторые коллеги Пирогова отнеслись к нововведению скептически. Врач Эраст Андреевский не без иронии замечал в своих записках: «Пирогов завонял своим эфиром весь лагерь, к общему удивлению всех, привёл Новосёлова, раненного под Чохом, в бесчувственное положение так, что он ревел благим матом и страшно метался во время длинной и совершенно бесполезной операции, которую потом через несколько лет поправил И.В. Буяльский в Петербурге (отыскав пулю, которую никак не удалось Пирогову)». А некий Андреевский замечал, что «нельзя выдумать ничего глупее, как употребление эфира по методе, изобретённой Пироговым, в лагере, под неприятельскими выстрелами, на кальянных пуховиках и тогда, когда нечем одеться против дождя и холода». Но врачи — народ консервативный и ревнивый, новшества принимающий неохотно. И всё-таки наркоз в полевой медицине благодаря Пирогову скоро прижился.

Все у Пирогова получалось легко. Всё, кроме поиска спутницы жизни.

Это, конечно, отдельная страница его биографии, и её в официальных жизнеописаниях обычно пропускают. Между тем, ничего обидного тут нет. Просто работа занимала почти всё его свободное время, и, задумавшись о женитьбе в 30 лет (тогда он ещё работал в Дерпте), Николай пошёл самым простым путём. Он давно заметил Катеньку, очаровательную дочку одного из своих коллег по Университету, и убедил себя в том, что испытывает к ней нежные чувства. Но Катенька ответила возмущённым отказом. И друг её семьи, поэт Василий Жуковский, поддержал девушку: «...Что это ещё Вы пишете мне о Пирогове? Шутка или нет? Надеюсь, что шутка. Он, может быть, и прекрасный человек, и искусный оператор, но как жених он противен!».

Нельзя сказать, что сердце Пирогова было разбито (как хирург он вообще не применял такие термины), но в итоге он задумался — и решил сам для себя нарисовать в словах портрет будущей жены. По привычке всё ясно формулировать он (подобно героям романа Чернышевского) написал даже статью на эту тему. Правда, нигде её не публиковал, но дал прочитать друзьям и знакомым. И вскоре девушка, подходящая под его описания, нашлась. Кстати, её тоже звали Катенькой. Это была Екатерина Дмитриевна Березина, 24-летняя дворянка, внучка графа Татищева. Дело было уже в Петербурге, где карьера Пирогова поднялась на новые высоты, так что он был теперь вполне завидным женихом. Но вот только супруге его пришлось несладко. В полном соответствии со своей «статьёй о жене» Пирогов заключил с ней что-то вроде брачного контракта: никаких увеселений, театров, балов и гостей! Общаться только с одной подругой (выбранной самим Пироговым). Соблюдать в доме тишину, не мешать мужу работать. И так далее, и так далее… Такие «домостроевские» порядки. При этом Пирогов тогда не был религиозен, напротив, скорее (как большинство врачей той эпохи) склонялся к атеизму. Но считал, что семейная жизнь учёного не должна быть обременительной.

И Екатерина старалась как могла. Три с половиной года совместной жизни она читала длинные французские романы, скучала, чахла, родила Николаю двоих детей. И после вторых родов умерла из-за осложнения от менингита. Даже такой гениальный хирург, как Пирогов, не мог ничего сделать. Она тихо и безропотно отошла в мир иной.

После её смерти, оставшись с двумя малолетними детьми на руках, Николай чуть не сошёл с ума. Каялся, полагая, что целиком виноват в случившемся. Метался, не знал, что делать. Отдал детей на иждивение своей престарелой матери и уехал на полгода работать за границу. Потом вернулся, забрал снова детей к себе. Начал писать статьи про педагогику. И понял, что не справляется. Ни с воспитанием детей, ни со своим одиночеством.

Тогда-то в его жизни и появилась баронесса Александра фон Биструм, внучатая племянница мореплавателя Крузенштерна. Юная девушка просто вызвалась помочь великому хирургу — а он её помощь благодарно принял. С самого начала они условились, что не будут маскировать свой прагматичный союз словами о любви. Что будут просто друзьями.

И, разумеется, между ними почти тотчас вспыхнула любовь.

Своих детей у них не было, но сыновей Пирогова Александра вырастила и, что называется, «вывела в свет». Один стал физиком, другой — историком и археологом. Сам же Николай был настолько счастлив с нею, что, уезжая куда-нибудь, всегда брал с собой гипсовый слепок её руки (которого нежно касался по вечерам — это сделалось для него своеобразным ритуалом), и каждый день писал ей нежные письма, ставшие своего рода лирическим и философским дневником.

По этим письмам, между прочим, видно и то, как менялось его мировоззрение. Уже после смерти первой жены Пирогов открыл для себя Евангелие (как многие люди той эпохи, он «из-под палки» в гимназии Писание не читал). Позднее в книге «Вопросы жизни. Дневник старого врача» он писал: «Мне нужен был отвлечённый, непостижимо высокий идеал веры. И, принявшись за Евангелие, я нашёл для себя этот идеал». Именно так, судя по письмам и воспоминаниям, он принимал теперь христианство — как идеальное, символическое выражение «вселенского разума». Истинным прихожанином он не стал, но всё-таки в церковь иногда заглядывал — если позволяла работа.

А она почти не позволяла.

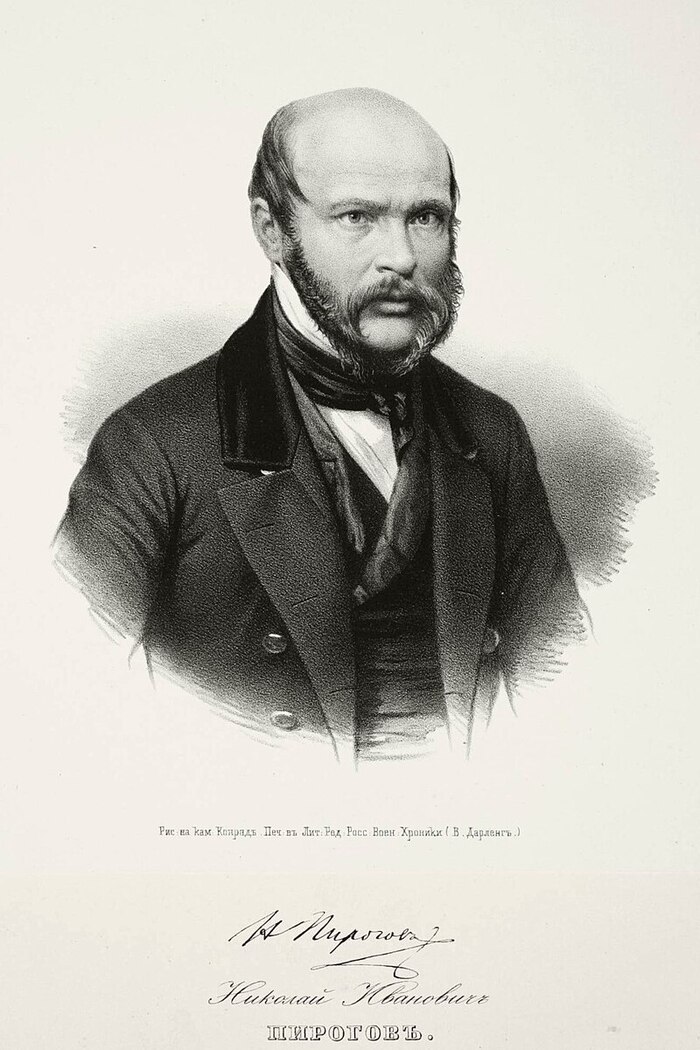

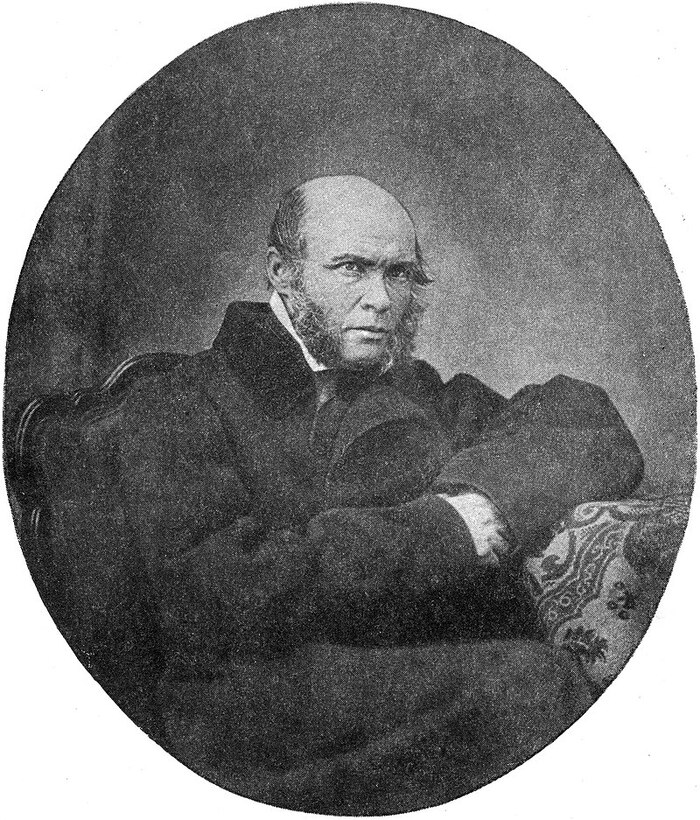

Пирогов Н. И. в альбоме «Портреты лиц, отличившихся заслугами и командовавших действующими частями в войне 1853—1856 годов».

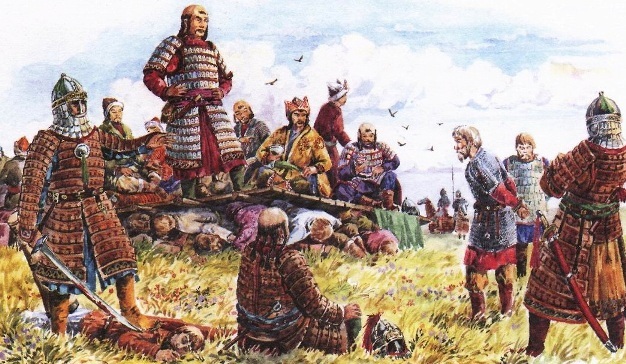

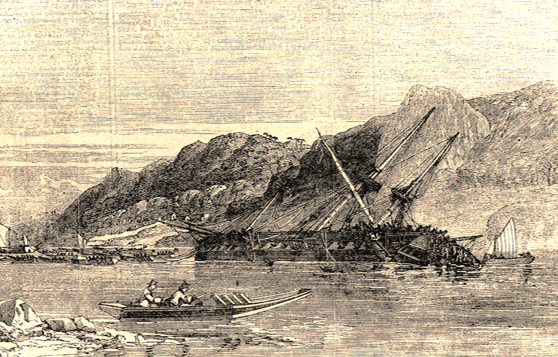

В октябре 1853 года Османская империя объявила России войну, а в 1854 году началась осада Севастополя, и Пирогов вновь отправился на фронт. Но эта война была несравнимо более кровопролитной, нежели действия на Кавказе. И медицинская служба оказалась ещё менее к ней подготовлена:

«Я никогда не забуду моего первого въезда в Севастополь. Вся дорога от Бахчисарая на протяжении 30 вёрст была загромождена транспортами с ранеными, орудиями и фуражом. Дождь лил как из ведра, больные и между ними ампутированные лежали по двое и по трое на подводе, стонали и дрожали от сырости; и люди, и животные едва двигались в грязи по колено; падаль валялась на каждом шагу, из глубоких луж торчали раздувшиеся животы павших волов и лопались с треском; слышались в то же время и вопли раненых, и карканье хищных птиц, целыми стаями слетавшихся на добычу, и крики измученных погонщиков, и отдалённый гул севастопольских пушек», — писал Пирогов.

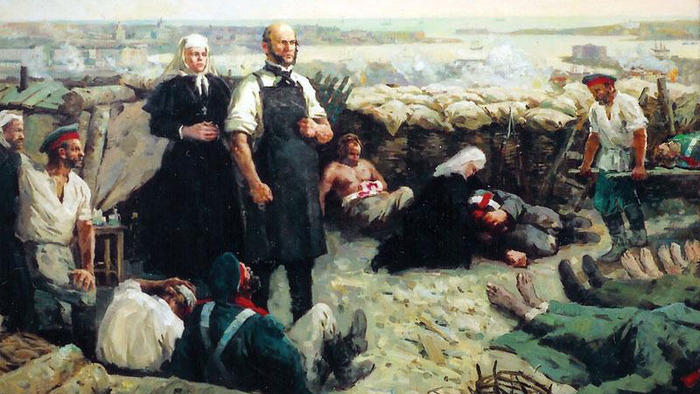

Едва вступив в должность главного хирурга осаждённого города, Николай начал реорганизацию всей медицинской службы. Впервые в России он предложил распределять раненых по степени тяжести на пять категорий: безнадёжных и смертельно раненых (которым требовались обезболивание и священник); тяжело и опасно раненых, требующих срочной помощи; тяжело раненых, способных пережить доставку в госпиталь после оказания срочной помощи; раненых, подлежащих отправке в госпиталь, и легкораненых, которым помощь можно оказать на месте. Этот страшноватый в своей прагматичности «конвейер» неожиданно оказался спасительным — и сразу снизил смертность в десятки раз. Сам Пирогов в течение полугода почти не спал, день и ночь проводя операции (он и его помощники за это время оказали помощь более чем 5000 раненым!). И одновременно он успевал придумывать новые методы лечения, например, гипсовые повязки при переломах, которые применяются повсюду в мире до сих пор. Среди солдат севастопольского гарнизона о Пирогове ходили легенды, вера в его безграничное могущество доходила до смешного. Рассказывают, будто однажды на перевязочный пункт принесли даже тело без головы — в полной уверенности, что «великий Пирогов» сумеет к нему голову уж как-нибудь пришить.

И ещё благодаря Пирогову в Севастополе — впервые в истории войн — появились сёстры милосердия. До тех пор считалось, что женщинам на войне нет места. Они могли помогать разве что в тыловых госпиталях — но уж точно не на поле боя. Всё изменилось, когда в Севастополь приехали сёстры милосердия Крестовоздвиженской общины, работу которых (по просьбе великой княгини Елены Павловны) организовал Пирогов. Самоотверженные девушки спасли во время осады сотни солдатских жизней, вынося и вывозя раненых из-под огня и ухаживая за ними под обстрелом. Удивительно, что практически одновременно, в декабре 1854 года, сёстры милосердия появились и с другой стороны фронта — благодаря Флоренс Найтингейл, легендарной английской медсестре, также наладившей вместе с подругами помощь британским военным под Севастополем «на общественных началах». До сих пор историки спорят, кто был первым — русские или английские медсёстры? Впрочем, так ли это важно…

Всё равно, война Россией была проиграна. И именно Флоренс Найтингейл в 1856 году установила под Севастополем крест — в память о своих соратницах (впрочем, до наших дней он не сохранился). А Пирогов вернулся в Петербург и там предстал с докладом о состоянии медицинских войск перед Александром II.

Но доклад Пирогова, в котором он рассказывал об ужасах войны, о плохой организации служб и требовал уделять больше внимания спасению солдатских жизней, Императору не понравился. В конце концов, зачем беречь «пушечное мясо»? Это тогда (как и сейчас) считалось не в российских традициях. И Пирогова «за лишнее усердие» осторожно отстранили от медицинских дел. Он был направлен в Одессу, исправляющим обязанности попечителя Одесского учебного округа, а позднее переехал работать в той же должности в Киев. Николай честно старался войти в курс дела и даже написал несколько статей о педагогике. Но, конечно, это было не вполне его поприще. В конце концов, в 1861 году он рассорился с начальством и удалился от дел, уехав в своё небольшое поместье под Винницей.

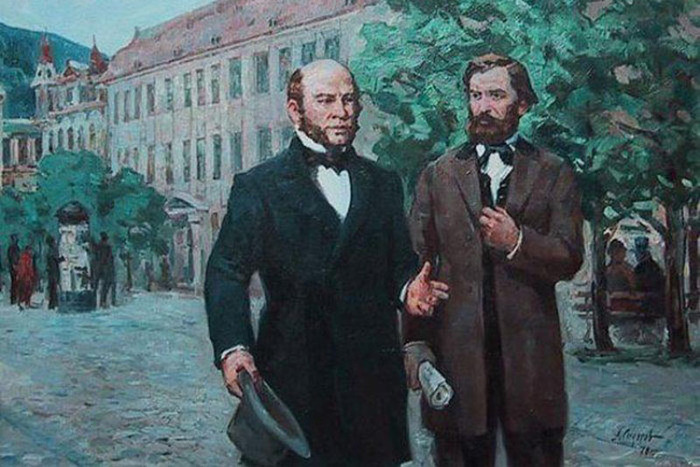

Теперь это поместье (при котором он открыл свою больницу) сделалось основным его местом жительства. Правда, отлучался он часто и надолго. В первый раз — когда его назначили руководить обучающимися за границей русскими кандидатами в профессора. Тогда, в 1862 году, он отправился в Гейдельберг и пробыл за границей почти четыре года. Но там он, конечно, не только руководил учебным процессом, но и продолжал лечить пациентов, выезжая на операции в разные города Европы. Уже осенью 1862 года по многочисленным просьбам коллег он отправился в Италию, чтобы осмотреть раненого Гарибальди, который томился тогда под арестом в форте Вариньяно. Пирогов подтвердил правильность диагноза и тактику лечения (некоторое время перед этим врачи под руководством профессора Джиакомо Замбелли извлекли пулю из ноги), а также настоятельно рекомендовал отказаться от ампутации, за что получил огромную благодарность Гарибальди. А себе — ещё слегка подпортил карьеру, поскольку при дворе его поступок не простили.

Но, впрочем, были в Европе у Пирогова и совсем другие пациенты, например, он на протяжении нескольких лет консультировал и лечил канцлера Германии Бисмарка. И, надо сказать, немцы об этом тоже не забыли. Когда во время Второй Мировой войны они оккупировали Украину и дошли до Винницы, по приказу командования Абвера у склепа Пирогова был выставлен почётный караул (заодно охранявший могилу от мародёрства). Но это — потом...

А пока Пирогов совсем не собирался умирать. Он работал не покладая рук, буквально день и ночь, с 1866 года снова занимался делами своей больницы под Винницей, писал монографии, оперировал и порой выезжал (но уже только в качестве медика-консультанта) на фронт. Ему довелось побывать ещё на двух войнах — на франко-прусской (в качестве сотрудника Красного креста) и на русско-турецкой. Ведь на человеческий век войн всегда хватает. «Война — что это, как не нечто непроизвольное, глубоко затаённое в самой природе человеческих обществ! И войны, и каждая война имеют так же, как и эпидемии, свои фазы и свои периоды», — с грустью писал в конце жизни Пирогов. Ему больше не хотелось никуда выезжать. Жить в своём поместье, лечить людей, работать над книгами — вот что казалось единственной отрадой.

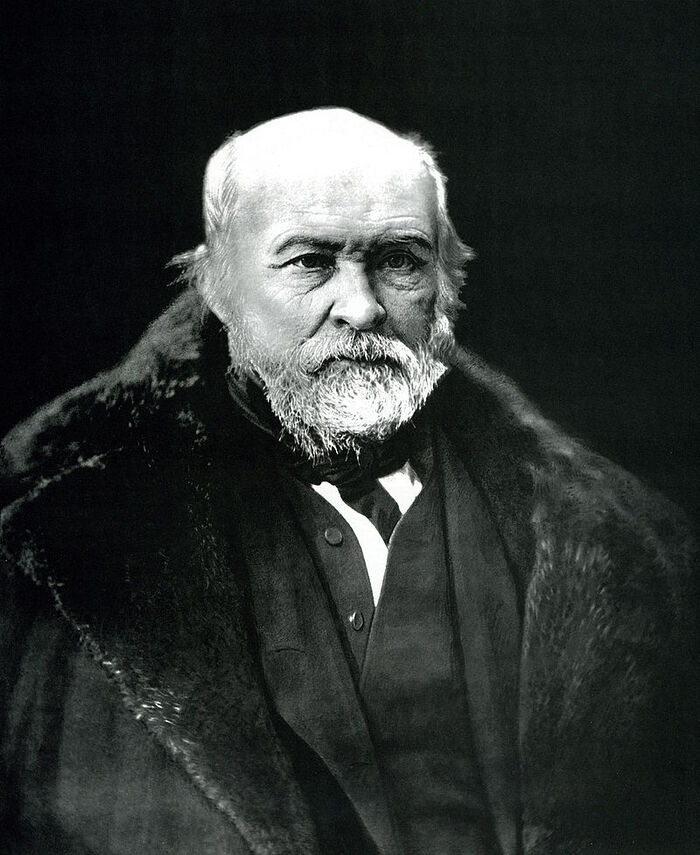

Но в 1881 году он заглянул ещё раз в свой родной город, где «в связи с пятидесятилетней трудовой деятельностью на поприще просвещения, науки и гражданственности» ему присвоили звание почётного гражданина Москвы. А потом вернулся под Винницу, где ему, как он сам говорил, особенно хорошо работалось и дышалось. Там же он встретил и свои последние дни.

Хотя Пирогов и был замечательным диагностом, болезнь подкралась к нему неожиданно. Рак горла. Он развивался стремительно. Только весной 1881 года хирург обнаружил у себя первые признаки болезни, а уже в сентябре она вошла в терминальную стадию, и 23 ноября 1881 года Николая Пирогова не стало. Он не успел оставить никаких завещаний. Только несколько неоконченных рукописей, статей и монографий. Но там, где у обычных людей биография заканчивается раз и навсегда, у Пирогова неожиданно открылась её новая страница. Своего рода «жизнь после смерти», причём — буквально, во плоти.

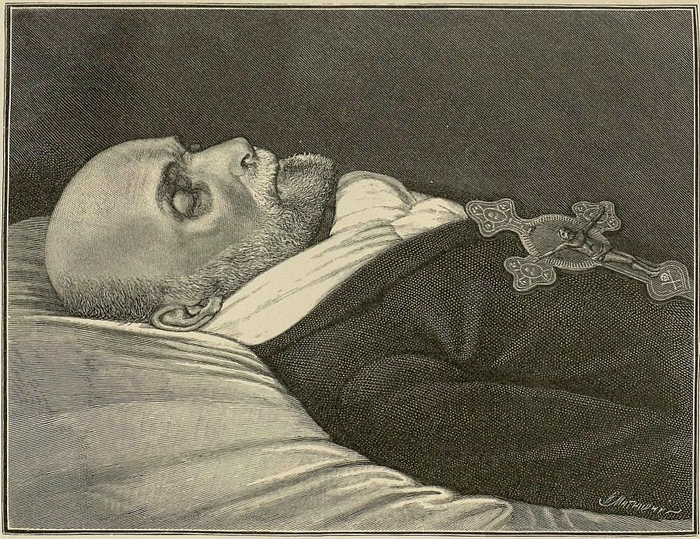

Эта идея пришла его безутешной вдове, Александре. За долгие годы жизни с великим хирургом она сама уже начала немного разбираться в медицинских вопросах, а к тому же незадолго до смерти Николая они вместе читали и рецензировали рукопись книги Давида Выводцева, ученика Пирогова, о новейших составах для бальзамирования. И она решила попробовать забальзамировать тело мужа. Выводцев согласился сразу — но нужно было ещё добиться разрешения Священного Синода на такой экстравагантный шаг. Почти немыслимое по тем временам дело! Тем не менее, на четвёртый день после смерти Синод прислал согласие на бальзамирование, «дабы ученики и продолжатели благородных и богоугодных дел Н.И. Пирогова могли лицезреть его светлый облик». Единственным условием было, чтобы саркофаг с телом находился ниже уровня земли, как в могиле. И Выводцев немедленно приступил к делу.

Учёные до сих пор не могут точно определить, какой состав он применял. Но эффект вышел потрясающий: с тела Пирогова пропали уже появившиеся было трупные пятна, оно даже порозовело, и его состояние стало таким, будто великий хирург лишь только что испустил последний вздох. Увидев это, многие крестились, и уже тогда начали шептать про «нетленные мощи». Неудивительно, что склеп Пирогова, где тело хранилось в стеклянном саркофаге, очень скоро стал местом паломничеств. А когда спустя несколько лет над ним построили часовню, удержу от паломников и вовсе не стало. Вопреки здравому смыслу и церковным запретам началось так называемое «местное почитание» святых мощей Пирогова. Оно продлилось до самой революции, когда лишь чудо спасло могилу хирурга от пролетарских борцов с религией. Но, впрочем, спасло не до конца — всё-таки в 20-е годы одно из стёкол саркофага кто-то разбил, и из него украли серебряный крест и шпагу, с которой Пирогова похоронили. Но сам Пирогов пережил (вернее сказать «переумер») и это — разве что слегка заплесневел.

Перед войной собрались было его наконец похоронить (мол, в СССР должна быть только одна мумия, известно кого — в мавзолее и на Красной площади!), но не успели: в Винницу пришли немцы. А в 1944 году, когда Винницу отбили, по приказу Сталина телом Пирогова занялись сотрудники Мавзолея. И с удивлением обнаружили, что оно, несмотря на все обрушившиеся на него напасти, сохранилось куда лучше, чем тело вождя пролетариата. В чём тут секрет? Чтобы понять это, Пирогова ещё раз забальзамировали, и с тех пор, до самого распада СССР, продолжали следить за его состоянием, сохраняя в склепе постоянную температуру. А дальше стало ясно, что это — уникальный объект, самое старое из «современных» забальзамированных тел, которому уже полтора столетия. И украинские специалисты продолжают бережно хранить его до сих пор. До войны, которую в России называют «СВО», они сотрудничали с российскими институтами, теперь приходится полагаться на свои силы. Но их хватает. Украинское государство продолжает давать на это какие-то деньги, и никто от тела русского фронтового хирурга избавляться не призывает.

Правда, в 10-е годы XXI века в самой России стали раздаваться голоса, требовавшие вернуть «нашего» Пирогова — и канонизировать его как святого. В конце концов, нетленные мощи на дороге не валяются! Но тут началась война с Украиной — и на фоне потери русской православной церковью Киевской Лавры стало уже как-то не до Пирогова. Его тело так и остаётся сегодня в фамильном склепе под Винницей — в местах, которые он сам когда-то выбрал себе в качестве «малой родины». Там, очевидно, и останется навсегда.

Вот такая история человека, спасшего тысячи жизней на войне — и от войны. Его книги и атласы до сих пор изучают студенты-медики, его именем названы многие хирургические приспособления, в честь него зовутся больницы и госпитали, улицы и переулки. А в Тарту (ранее Дерпт), в старинной части города, перед главным зданием университета, расположен сквер Пирогова, где установлен памятник великому хирургу. И это единственное место во всей Эстонии, где в любое время можно распивать спиртное прямо на улице, так что, пожалуй, ни у какого другого памятника не услышишь столько смеха и весёлых голосов.

И это ещё раз доказывает, что бессмертие у человека может быть весьма разнообразным.