Последний стальной. История шлема СШ-68. Часть первая

История создания армейских стальных шлемов советского периода (в просторечии касок), несмотря на немногочисленность моделей (для пересчёта достаточно пальцев одной руки) и не столь большую отдалённость этих событий во времени, сплошь изобилует белыми пятнами, вызывая массу вопросов, ответы на которые, возможно, уже безвозвратно утеряны. Мы попытаемся исправить эту ситуацию.

Автор - научный редактор журнала «КАЛАШНИКОВ» Юрий Пономарёв

История создания стального шлема обр. 1968 г. (СШ-68) хоть и отдалена от современности всего несколькими десятилетиями, также описана далеко не полностью. Истоки самой идеи создания нового шлема таятся в начале 60-х годов прошлого века.

В советский период вопросу унификации вооружения и боеприпасов в рамках Варшавского договора уделялось неослабное внимание. С этой целью с периодичностью раз в десять лет организовывались сравнительные испытания стрелкового оружия и патронов изготовления тех стран, в которых они были поставлены на производство.

Целью этих испытаний была сравнительная проверка безотказности, ресурса и взаимозаменяемости деталей, единства баллистических характеристик и специального действия пуль.

Во время проведения таких испытаний в 1962-63 гг. при определении пробивного действия пуль стрельбой по стальным шлемам была выявлена лучшая пулестойкость шлема М-56 производства ГДР (по сравнению с недавно принятым и состоящим на снабжении ВС СССР стальным шлемом обр. 1960 г. СШ-60 в среднем на 3-6%).

Озаботившись этим обстоятельством, Генеральный штаб МО СССР в 1964 г. выдал указание Техническому комитету управления вещевого снабжения МО об открытии научно-исследовательской работы по исследованию создания нового стального шлема с повышенными на 10% защитными свойствами по сравнению с таковыми у СШ-60.

В 1965 г. техническим комитетом управления вещевого снабжения МО были сформулированы требования к новому шлему и выдано задание на его разработку волгоградскому Государственному ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени металлургическому заводу «Красный Октябрь» министерства чёрной металлургии («ЗКО», предприятие п/я А-7653).

С самого начала работ было ясно, что достижение требуемых защитных характеристик нового шлема только за счёт разработки новой формы купола достичь не удастся. По этой причине к работам был привлечён Ленинградский НИИ-13 (предприятие п/я Р-6762, после 1965 г.

Центральный научно-исследовательский институт материалов — ЦНИИМ) с целью исследования возможности разработки новой броневой стали с улучшенными характеристиками. Кстати, редакция журнала «Калашников» до 2014 года располагалась в ЦНИИМ. На «ЗКО» разработку нового шлема поручили рабочей группе в составе Белькова Д.Г., Светлакова А.А., Воронкова Л.И., Широких П.И., Копылова В.И., Мастерова А.П. и Люсева А.А и к концу 1966 г. окончательный вариант нового шлема был практически готов. Новый шлем сохранил штатный подшлемник и подбородочный ремешок конструкции Д. Г. Белькова от шлема СШ-60.

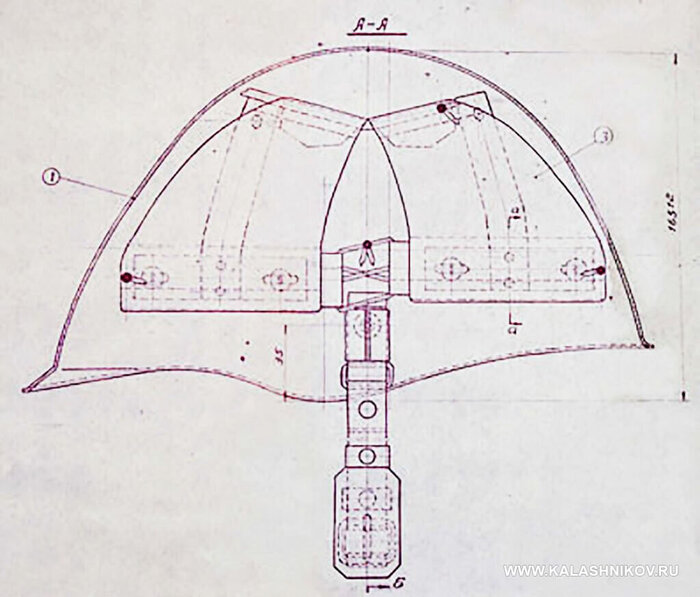

Неизменным остался и способ их крепления к куполу. Форма купола претерпела значительные изменения. Наклон лобовой части стал практически подобен таковому шлема М-56 Национальной народной армии ГДР. В тыльной части угол наклона поверхности купола к вертикали принят промежуточным, больше чем у СШ-60 (для увеличения пулестойкости и провокации рикошетов), но меньше, чем у М-56 (для улучшения эксплуатационных свойств, уменьшения массы и увеличения площади защиты). Для увеличения жёсткости купола была увеличена отбортовка краёв купола не только по сравнению с М-56, но и с СШ-60.

За счёт этих мероприятий новый опытный шлем, получивший сокращённое условное наименование СШ-С, стал длиннее штатного СШ-60 примерно на 8 мм и шире примерно на 10 мм (для второго роста), а по сравнению с М-56 на 18 мм короче и на 5 мм уже. Успешно поработало и НИИ-13, создав новую броневую сталь марки 38ХСЗНМФА (условное заводское обозначение К-1), взамен штатной стали марки 36СГНА (условное заводское обозначение И-1).

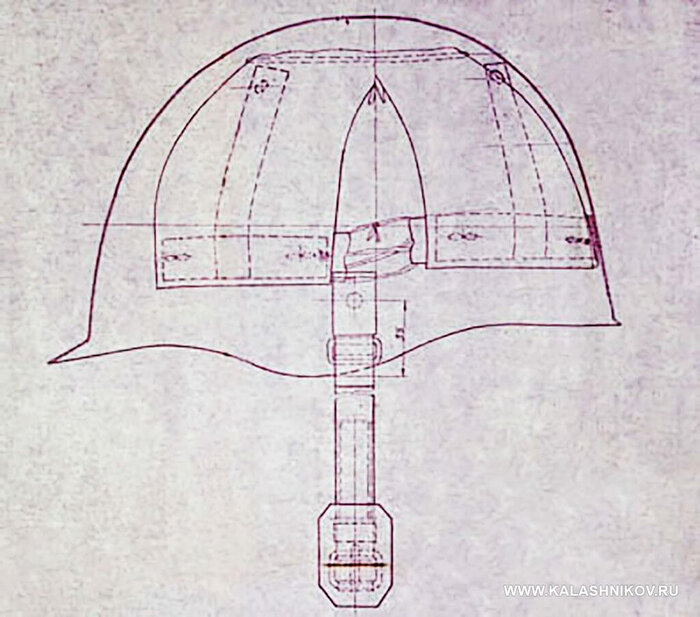

К февралю 1967 г. была оформлена конструкторская документация на опытный шлем СШ-С: проекты ТУ и чертежей, обработан техпроцесс изготовления купола. Предварительные испытания, проведённые на «3КО» порадовали результатом: «новая форма шлема увеличивает его пулестойкость в среднем на 4-8%, а применение опытной стали марки К-1 — ещё примерно на 5%».

Получив отчёт со столь обнадёживающими результатами, технический комитет УВС МО обратился в Главное ракетно-артиллерийское управление с заявкой на проведение полигонных испытаний в специализированной организации. В качестве такой организации был определён ленинградский научно-исследовательский испытательный полигон «Ржевка», отдел испытаний стрелкового оружия и средств ближнего боя я возглавлял до увольнения в запас в 2009 г.

К сентябрю 1967 г. была отработана и согласована со всеми соискателями ОКР программа испытаний, изготовлены и отправлены в адрес полигона шлемы второго роста: СШ-С (90 шт. из стали К-1 и 90 шт. из стали И-1) и СШ-60 (90 шт. из стали К-1 и 90 шт. из стали И-1). Сталь марки К-1 была плавки № 117433, а И-1-№ 117447.

Испытания шлемов проводились по программе и методике, согласованным и утверждённым в сентябре-октябре 1967 г. начальником УВС МО, главным инженером «ЗКО» и командиром полигона. Перед началом испытаний с целью уточнения методики было проведено техническое совещание, в котором приняли участие член техкома УВС МО Широких П.И., инженер военной приёмки № 2855 при «ЗКО» Копылов В.И., начальник участка «ЗКО» Бельков Д.Г., инженер ЦНИИМ Куликов Е.А. и представители полигона Шерешевский М.С. и Окатов А.Н.

В результате были приняты конструкция и размеры манекена (болванки), соответствующие размерам и форме головы второго роста и определено «тактическое» положение шлема (как наиболее типичное для боевых действий) с опорой передней части купола козырьком на плоскость.

Продолжение следует...