Лига историков

Интересные детали в повести "Барышня-крестьянка"

Со временем многие детали старого быта уходят в прошлое, и читатели могут упустить некоторые моменты в произведениях классической литературы. Иногда даже мелочь может быть интересным штрихом к сюжету или портрету героя. Возьмем, например, «Барышню-крестьянку» из «Повестей Белкина» А. С. Пушкина.

Об отце будущего возлюбленного главной героини Иване Петровиче Берестове писатель сообщает следующее: «В молодости своей служил он в гвардии, вышел в отставку в начале 1797 года, уехал в свою деревню и с тех пор он оттуда не выезжал. Он был женат на бедной дворянке, которая умерла в родах, в то время как он находился в отъезжем поле. Хозяйственные упражнения скоро его утешили. Он выстроил дом по собственному плану, завел у себя суконную фабрику, утроил доходы и стал почитать себя умнейшим человеком во всем околотке, в чем и не прекословили ему соседи, приезжавшие к нему гостить с своими семействами и собаками». Служить в гвардии было очень престижно, и попасть туда мог только человек из уважаемой дворянской семьи с хорошими связями и деньгами. Служба была очень затратным делом, так как образ жизни офицера гвардии предполагал, как сказали бы сейчас, большие «представительские расходы». В 1796 году на трон взошел Павел I, и при нем много людей попало в опалу. Затронуло это и гвардию, поэтому читатель мог предположить, что Берестов уехал из столицы в глухую провинцию по политическим причинам. Когда его жена умерла, он был в отъезжем поле. Так называли угодья, которые были оставлены для охоты. Охота была делом престижным, но и чрезвычайно дорогим. Одни только охотничьи собаки стоили больших денег, а еще приходилось содержать для этих целый штат прислуги. Об этом у меня уже был пост. И псарня, и сама возможность организовать данное мероприятие могли быть предметом хвастовства, поэтому охотники нередко приглашали принять участие и соседей. Или наоборот, пригласив на несколько дней гостей, для них могли устроить охоту. Так что соседи к Берестову могли приезжать не только с любимыми болонками жен, но и охотничьими собаками мужей. При этом навещали помещики друг друга регулярно, так как игнорирование соседей считалось признаком либо ссоры, либо откровенного неуважения. Поэтому то, что Берестов и Муромский друг друга игнорировали, для соседей было весьма показательно.

«В будни ходил он в плисовой куртке, по праздникам надевал сертук из сукна домашней работы; сам записывал расход и ничего не читал, кроме “Сенатских ведомостей”». Плис – хлопчато-бумажная или шерстяная ткань с длинным ворсом, напоминавшая бархат или плюш, но стоившая дешевле. Под домашней работой, вероятно, имеется в виду ткань его собственной фабрики. «Сенатские ведомости» - печатное издание Правительствующего Сената, в котором публиковались императорские указы, важные распоряжения, новые законы, информация о важных назначениях и отставках, а также награждениях, информация о решениях по судебным тяжбам, которые разбирались в Сенате, прочая казенщина. Как видим, Берестов не выписывал литературных или общественно-политических журналов.

Его антипод – Григорий Иванович Муромский, отец главной героини. «Промотав в Москве большую часть имения своего и на ту пору овдовев, уехал он в последнюю свою деревню, где продолжал проказничать, но уже в новом роде. Развел он английский сад, на который тратил почти все остальные доходы. Конюхи его были одеты английскими жокеями. У дочери его была мадам англичанка». Людей, знавших французский язык и французскую культуру, среди дворян было много. Англоманов было намного меньше, и жили они преимущественно в столице. Английский язык даже среди дворян знали немногие. Соответственно, увлечение Англией с одной стороны, давало налет элитарности, с другой – снобизма. Английский сад, он же английский парк, представлял собой идеализированный образ природы, противовес французскому саду с четкой и организованной планировкой и симметрией. Английский парк часто включал в себя пруды, похожие на естественные озера, живописные псевдо-античные руины. Поддержание такого сада при кажущейся простоте стоит существенных денег. Нанять в качестве гувернантки англичанку было очень престижно и стоило намного дороже, чем француженку или немку, да и найти ее было сложнее.

Муромский заложил имение и украшения покойной жены в Опекунский совет, и Берестов считает это умным шагом. Опекунские советы заведовали воспитательными домами и иными богоугодными учреждениями. В качестве одного из источников финансирования Опекунский совет выдавал ссуды под залог имений и иных ценностей.

Алексей «был воспитан в *** университете и намеревался вступить в военную службу, но отец на то не соглашался. К статской службе молодой человек чувствовал себя совершенно неспособным. Они друг другу не уступали, и молодой Алексей стал жить покамест барином, отпустив усы на всякий случай». Во времена Пушкина учеба в самом университете еще не считалась престижной и, тем более, обязательной для карьеры. Но при университетах могли быть Благородные пансионы, куда отправить отпрысков считалось престижным. Такие были и в Москве, и в Петербурге. Чиновники не имели права носить усы или бороды, зато имели право военные. Алексей мечтает стать офицером, поэтому тоже отпустил усы.

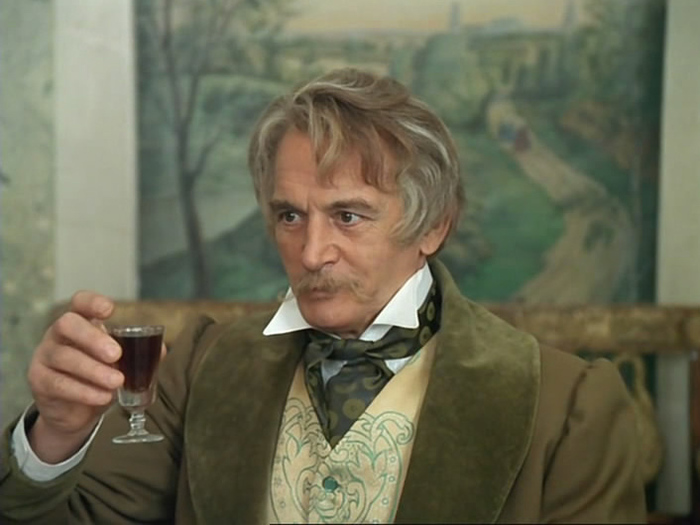

«Легко вообразить, какое впечатление Алексей должен был произвести в кругу наших барышень. Он первый перед ними явился мрачным и разочарованным, первый говорил им об утраченных радостях, и об увядшей своей юности; сверх того носил он черное кольцо с изображением мертвой головы. Все это было чрезвычайно ново в той губернии». Тут Пушкин иронично описывает новомодный типаж того времени, разочарованный, пресыщенный жизнью, этакий Онегин или позже Печорин. Очевидно, что сын Берестова следует столичной моде, которую демонстрирует среди дворянок. Среди крестьянских девушек он не пытается притворяться. Это мы видим, когда он играл с девушками в горелки.

«— Удивительно хорош, красавец, можно сказать. Стройный, высокий, румянец во всю щеку...

— Право? А я так думала, что у него лицо бледное. Что же? Каков он тебе показался? Печален, задумчив?

— Что вы? Да этакого бешеного я и сроду не видывала. Вздумал он с нами в горелки бегать».

Горелки считались народной забавой. Ее особенно любила молодежь, так как во время игры можно было схватить других игроков, в том числе девушек. Если в повседневной жизни это было бы неприлично, то во время игры такая вольность была нормой.

Для Лизы отец пригласил «мисс Жаксон, сорокалетнюю чопорную девицу, которая белилась и сурьмила себе брови, “Памелу” , получала за то две тысячи рублей и умирала со скуки в этой варварской России». Мисс Жаксон, вероятно, была на самом деле Джексон, но ее звали на более привычный многим французский манер. «Памела, или Вознагражденная добродетель» - роман писателя Сэмюэла Ричардсона. Ричардсон писал сентиментальные романы назидательного содержания, которые особенно любили девушки. К женскому чтению подход был строгий, и многие романы считались для женщин слишком легкомысленными, а Ричардсон в этом плане был безобиден для женской нравственности. Этот писатель, например, дважды упоминается в «Евгении Онегине». Сначала его читает мать Татьяны, еще юной девушкой, потому что это модно и княжна Алина рекомендует. Муж ее «Ричардсона не читал». Затем Ричардсона читает и сама Татьяна, которой его книги реально нравятся.

Лиза Муромская, чтобы притвориться крестьянкой, «послала купить на базаре толстого полотна, синей китайки и медных пуговок, с помощью Насти скроила себе рубашку и сарафан, засадила за шитье всю девичью, и к вечеру все было готово». Китайка – популярная в то время хлопчатобумажная ткань. В девичьей жили и работали дворовые девушки. Они часто выполняли швейные работы, ведь индустрии готовой одежды еще не было.

«Одно затрудняло ее: она попробовала было пройти по двору босая, но дерн колол ее нежные ноги, а песок и камушки показались ей нестерпимы. Настя и тут ей помогла: она сняла мерку с Лизиной ноги, сбегала в поле к Трофиму пастуху и заказала ему пару лаптей по той мерке. На другой день, ни свет ни заря, Лиза уже проснулась. Весь дом еще спал. Настя за воротами ожидала пастуха. Заиграл рожок, и деревенское стадо потянулось мимо барского двора. Трофим, проходя перед Настей, отдал ей маленькие пестрые лапти и получил от нее полтину в награждение». Крестьяне, особенно дети и девушки, часто ходили босиком. Плести лапти умели многие, и это считалось не слишком сложным занятием. Полтина – весьма щедрая плата по крестьянским меркам.

Чтобы Алексей ее не узнал, Лиза использовала белила, сурьму и накладные локоны мисс Жаксон. Отец счел это странным, но белила одобрил. «Белилы, право, тебе пристали; не вхожу в тайны дамского туалета, но на твоем месте я бы стал белиться». А все потому что Лиза была от природы смуглой, что в то время красивым не считалось. По этой же причине Алексей мог поверить, что Лиза – крестьянка. Мисс жаксон позже, убедившись, что девушка не пародировала ее, подарила ей баночку белил.

Алексей, чтобы общаться с крестьянкой Акулиной, он решил научить ее грамоте, и та делает большие успехи. «Что за чудо! — говорил Алексей. — Да у нас учение идет скорее, чем по ланкастерской системе». Ланкастерская система вошла в моду в начале 19 века. Британский педагог Ланкастер разработал метод, при котором самые талантливые ученики начинают обучать новичков, и так за счет роста числа учителей растет и число возможных учеников. Этого вполне хватало для обучения азам грамотности. По ланкастерской системе в начале 19 века учили, например, солдат. Позже эксперимент свернули, но отдельные школы сохранялись и во второй половине 19 века.

И это лишь часть интересных деталей, которые может упустить современный читатель.

До этого у меня был подобный пост на тему «Анны Карениной»

Как изучали Византию | Византинистика в эпоху Нового времени

Интерес к Византии – это такая не очень внятная штука, которая на протяжении долгого периода времени, вроде как была, но вроде как и всегда отодвигалась на задний план. Начать с того, что отношение к Византии в Европе всегда было довольно натянутым, и ряд стереотипов в итоге определил отношение к ней, как к чему-то побочному и второстепенному.

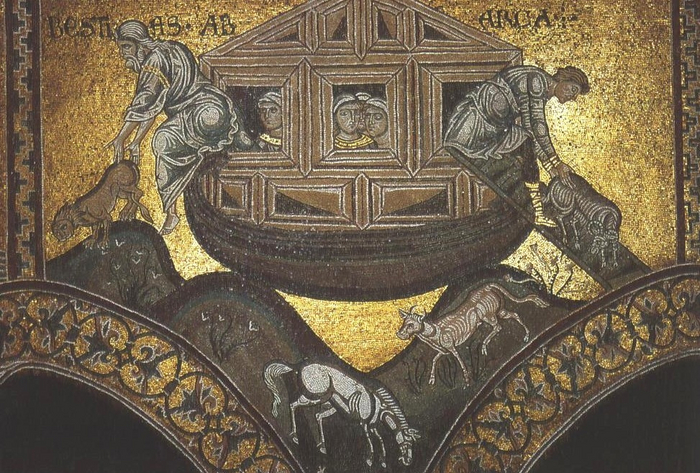

Для мыслителей эпохи Ренессанса сама по себе Византия была ничем иным, как дорогой к изучению Античности. И путь историка в Древнюю Грецию пролегал через ромеев, которые сохранили классическое наследие. Именно благодаря Византии Запад эпохи Возрождения смог насладиться греческой культурой, которую в Восточном Риме искренне любили и уважали. Из Византии в Европу везли классические греческие тексты, там же в Византии были составлены и первые комментарии к античным произведениям. Да и вообще ромеи очень даже активно способствовали сохранению древних произведений, переезжая понемногу на Запад в годы упадка империи.

Сама же Византия долгое время не воспринималась иначе, как склад свидетельств о Древней Греции. Однако с течением времени появилась вполне логичная связка. Если в Византии осталось больше всего комментариев и осмыслений античного прошлого – значит и сами византийцы очень даже интересные. Из-за этого вместе с греческими памятниками на Западе начинают публиковать и византийских писателей. Однако интереса к истории империи все также не было.

Первым ученым, что проявил интерес к византийской истории стал немецкий исследователь Иероним Вольф (1516–1580). Он страстно интересовался как древними, так и византийскими источниками, поспособствовав публикации работ Иоанна Зонары, Никиты Хониата и Никифора Григоры. А работа Вольфа под названием "Corpus byzantinae historiae" стала первой работой с изучением истории империи. Хотя тут стоит проговорить, что именно с подачи Вольфа появилось слово "Византия". Все для того, чтобы не называть Ромейскую империю "римской", отказывая ей в праве на наследие Античности.

Однако даже так дело сдвинулось с мертвой точки. Уже в конце XVI – начале XVII веков в разных местах и разными методами была подготовлена почва для исследования источников по византийской истории и по сводам византийских законов. Пионерами в этом деле стали:

– Вильгельм Хольцман, Давид Хёшель Иоганн Ленклавий в Германии;

– Дени "Петавий" Пето и иные ученые иезуиты во Франции;

– Бонавентура Вулканий и Иоганн Меурсий в Нидерландах и Голландии;

– Николай Алеманн и Лев Алляций из числа греческих униатов в Италии.

В этот начальный период изучение Византии обычно ограничивалось изданием источников и переводом их на латинский язык. При этом выбор авторов происходил на авось, поскольку никакой системы в подборе источников не было.

По настоящему изучение Византии начало процветать во Франции в середине XVII века. Всплеск интеллектуальной активности при дворе Людовика XIII и его наследника – "короля-солнце" – нашел выход в изучении истории Византии. К тому же народ стал действовать более вдумчиво.

Непосредственно под патронажем Людовика XIV и министра финансов Кольбера Печатный двор Лувра стал издавать большую серию работ византийских историков, начав с "Истории" Иоанна Кантакузина и "Excerpta legitionibis" Константина Багрянородного. Тогда же французский иезуит Филипп Лаббе призвал всех ученых мужей заниматься Византией как можно больше, подав пример публикацией целой кучи документов по истории Вселенских соборов. Начатый труд по сбору памятников длился десять лет и привел к изданию целой кучи источников по византийской истории под заголовком "Парижского корпуса".

Сперва организаторами этого издания были Жак Фабре и Жак Гоар, а позже пальма первенства в изучении Византии перешла к другому французу по имени Шарль Дюканж. Именно его считают фактическим основателем изучения истории Византии, благодаря целой куче работ, посвященных:

– переводу ромейских авторов, таких как Иоанн Киннам и Иоанн Зонара;

– написанию комментариев для трудов Анны Комниной и Никифора Вриения;

– топографии империи ("Constantinopolis Christiana);

– генеалогии византийских родов ("De familiis byzantinis");

– составлению лексических словарей ("Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis").

В итоге интерес к Византии в XVII веке, особенно во Франции, принес свои замечательные плоды. Однако наступившая уже через сотню лет Эпоха Просвещения свела все труды на нет. Видите ли, в чем дело. Философы-рационалисты очень гордились своим религиозным скептицизмом, а потому история "Темных веков" их не очень-то впечатляла. А образ Византии, как государства, в котором религия занимала не последнее место, стал предметом насмешек и осмеяния. История империи, по словам Вольтера, была лишь "никчемным собранием торжественных речей и чудес". А Монтескье называл византийский путь "чередой восстаний, мятежей и предательств".

Даже историческое осмысление Ромейской империи в научных трудах становилось уж слишком пессимистичным. Поэтому, что у Шарля Лебо, что у Эдуарда Гиббона, Византия – это продолжение Рима, стремящееся к упадку на протяжении веков и знаменующее "триумф варварства и религии".

Сейчас, понятное дело, никто Византию так не рассматривает. Однако хулить что Гиббона, что Лебо не стоит. Они провели колоссальную работу по сбору источников и приведению их в порядок. Благодаря им, Византия получила вполне цельное описание своей жизни, пусть на добрую сотню лет, интерес к её истории упал. Новое же рождение византинистики начнется уже в XIX века и там огромную роль сыграют изыскания уже не французских, а немецких ученых.

Что почитать?

Острогорский Г.А. История византийских исследований / пер. с англ. И.А. Иванова // Христианское чтение. 2010. №1.

Шварц. Е. Acta conciliorum oecumenicorum. 1922.

Sophocles E.A. Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods. Cambridge, 1914.

«Бои за Историю» в ВК: https://vk.com/com_pour_his

«Бои за Историю» в Телеграме: https://t.me/com_pour_his

Кто воевал во Вьетнаме? История Вьетнамского конфликта за 7 минут

Война во Вьетнаме — это одно из наиболее значительных и противоречивых явлений второй половины XX века. Конфликт стал полем битвы для двух мировых гегемонов — Соединенных Штатов и Советского Союза, а также олицетворением стремления вьетнамского народа к освобождению и самоуправлению. В данной статье мы проанализируем факторы, важнейшие события, а также влияние, оказанное СССР и США на этот конфликт.

Корни конфликта во Вьетнаме берут начало в эпоху колониализма. В начале XX века Франция контролировала Вьетнам, что вызвало растущее недовольство среди местного населения в отношении колониального правления. В 1945 году, после завершения Второй мировой войны, Вьетнам объявил о своей независимости, однако вскоре столкнулся с попытками Франции восстановить свою власть. Это привело к началу Вьетнамской войны (1946-1954), в результате которой французы потерпели поражение, и страна была разделена на Северный и Южный Вьетнам.

Северный Вьетнам, получивший поддержку от СССР и Китая, стал социалистическим государством под руководством Хо Ши Мина. В то время как Южный Вьетнам стал проамериканским режимом во главе с президентом Нго Динь Зьемом. Конфликт в стране усугублялся, и в 1955 году началась Вьетнамская война, которая вошла в более широкий контекст противостояния между Востоком и Западом в рамках Холодной войны.

Роль США в конфликте:

С самого начала войны Соединенные Штаты начали оказывать поддержку Южному Вьетнаму, стремясь остановить распространение коммунизма в Юго-Восточной Азии. В 1960-х годах, опираясь на идею "домино", согласно которой падение одной страны под воздействием коммунизма повлечет за собой падение соседних, Америка усилила свое военное присутствие в этом районе.

Инцидент в Тонкинском заливе 1964 года, когда вьетнамские силы атаковали американские военные корабли, послужил стимулом для увеличения участия США в конфликте. В результате Конгресс США принял резолюцию, разрешающую президенту Линдону Джонсону нарастить контингент американских войск во Вьетнаме, и к 1969 году там находилось свыше 500,000 солдат.

В ходе войны США применяли стратегию "ограниченной войны", включая интенсивные бомбардировки, использование химических веществ, таких как агент Оранж, и создание "безопасных зон". Тем не менее, несмотря на значительные ресурсы и технологическое превосходство, американским вооруженным силам противостояли сильные партизанские движения, известные как "Вьетконг".

Роль СССР и Китая в конфликте:

Советский Союз и Китай активно поддерживали Северный Вьетнам, предоставляя ему военную, экономическую и гуманитарную помощь. Это сотрудничество было частью более широкой стратегии социалистических стран по поддержке освободительных движений в развивающихся странах. СССР поставлял оружие, технику и военных советников, а также финансировал строительство инфраструктуры в Северном Вьетнаме.

Китай, в свою очередь, также оказывал помощь, но его роль была несколько менее активной, чем советская. Пекин предоставлял оружие и продовольствие, но также был заинтересован в сохранении собственного влияния в регионе, что иногда приводило к напряженности в отношениях с Советским Союзом.

Кульминация конфликта:

Конфликт подошел к своему апогею в 1968 году с началом Тетского наступления, которое представляло собой крупномасштабную военную кампанию, организованную Северным Вьетнамом совместно с Вьетконгом. Это наступление стало внезапным событием и вызвало шок среди американского населения, несмотря на то, что его военные цели не были достигнуты. Тем не менее, оно показало, что силы Северного Вьетнама способны проводить мощные атаки даже в условиях значительного присутствия американских войск.

С 1969 года США начали постепенно выводить свои войска из Вьетнама, а в 1973 году было заключено Парижское соглашение, завершившее прямое вмешательство Соединенных Штатов. Однако боевые действия продолжались, и в 1975 году Северный Вьетнам одержал окончательную победу, объединив страну под правлением коммунистов.

Пожалуйста, поддержите наш канал на ДЗЕН! Там еще больше интересного контента) Заранее СПАСИБО! https://dzen.ru/sanscritmusic

Вьетнамский конфликт оставил значимый след в мировой истории. Он стал олицетворением противоборства социализма и капитализма, а также оказал заметное влияние на политические процессы в Соединенных Штатах. Война во Вьетнаме спровоцировала массовые протестные движения как в Америке, так и в ряде других стран, что способствовало активизации антивоенных инициатив.

Для Вьетнама война обернулась огромными человеческими потерями и разрушениями. Оценки жертв варьируются, но предполагается, что от 1 до 3 миллионов вьетнамцев погибли, не считая миллионов раненых и беженцев.

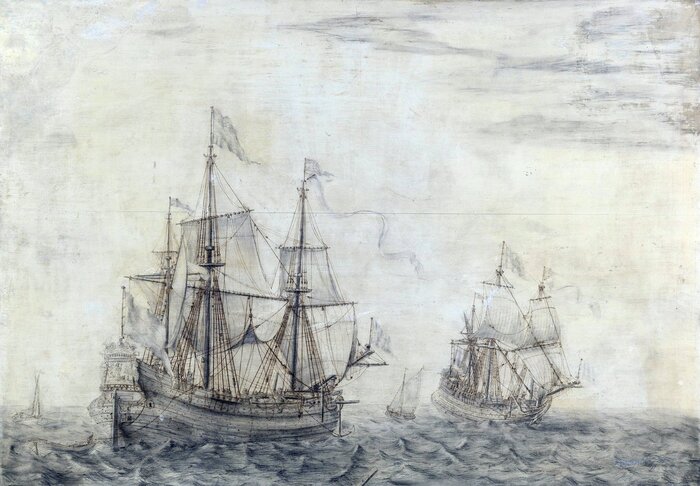

Иностранцы в торговле России XVII-XVIII века

В XVI и особенно XVII веке значительная часть международной торговли России шла через Архангельск. Этой торговлей занимались иностранцы, среди которых доминировали сначала англичане, потом голландцы. И здесь можно задаться вопросом, а почему бы в Архангельской торговле не доминировать русским? Самим вывозить свои товары и продавать в Европе, не делиться прибылью с иностранцами. Почему этого не происходило, будем разбираться сегодня.

Первое что может прийти на ум - причина в неразвитости технологий, ведь тогда у России не было кораблей, подходящих для морской торговли. Это конечно справедливо, таких кораблей действительно не было. Но есть два важных нюанса. Во-первых, когда при Петре I нужные корабли и мореходные школы появились, международная торговля так и осталась за иностранцами. Причем не только непосредственно ввоз и вывоз товаров из страны, но часто и скупка у производителей мелких партий, и продажа импортных товаров внутри страны. Во внутренней торговле русские купцы смогли потеснить иностранцев только к концу XIX века, то есть далеко не сразу после появления морского флота. А во-вторых, доступ к кораблям можно было получить, не только создав соответствующую промышленность. Их можно было купить или заказать постройку тем же иностранцам. Так по заказу царя Алексея Михайловича был построен фрегат Орел, так что возможность была. В конце концов, подходящие суда можно было зафрахтовать, если бы вопрос стоял только в транспортировке. Но этого не происходило. А значит, хоть технологии мореплавания и были важным фактором международной торговли, вряд ли они были определяющим.

Может быть причина в том, что торговые дела вообще не очень интересовали русских? Поэтому их и уступили иностранцам, а сами отдались более традиционным занятиям. Иногда встречается точка зрения, что торговля вообще не свойственна русской культуре, мол "Россия - государство не торговое". Но этот стереотип не соответствовал реалиям XVII века. Например шведский дипломат Кильбургер отмечал, что в Москве так же много лавок, как в больших европейских городах правда многие из этих лавок очень малы), и что "русские любят торговлю". Торговлей занимались все слои населения, не исключая монастырей, стрельцов и бояр. Участвовала даже царская казна: на оборот некоторых товаров была введена государственная монополия (например икры, осетровых, до определенного момента - шелка из Персии). Также иностранные купцы перед продажей были обязаны показывать ввезенные товары царским чиновникам, которые могли выкупить в казну лучшие образцы. Они потом использовались для нужд двора или перепродавались через особо приближенных к двору купцов. Так что интерес к торговле в России был значительным, но он не конвертировался в успешную конкуренцию с иностранными торговцами.

Ситуация проясняется, если обратить внимание, что контроль англичан и голландцев над импортом был распространен не только в России, но практически повсеместно - в Польше, Пруссии, Франции и меньших странах. То же относилось и к колониям, а если их власти пытались вернуть контроль с помощью запретов - в дело вступала контрабанда. Самостоятельную внешнюю торговлю в скромных масштабах вели только страны с богатой морской и торговой традицией: Дания, Швеция, Португалия и немецкие города из Ганзейского союза (Гамбург, Любек и другие). То есть локальной державе потеснить лидеров было практически нереально, они соревновались только друг с другом (к концу XVIII века англичане перехватили у голландцев лидерство в торговле). Так что дело тут вовсе не в русских, а в первую очередь в голландцах и англичанах.

Основой их доминирования были крупные торговые компании, способные диктовать рынку коммерческие условия и получать выгодные цены. Например, если мелкий местный торговец в конце сезона не продаст товар, который он купил на весь свой капитал, он будет разорен. Крупный торговый дом более менее спокойно может отказываться от невыгодных сделок и мириться с временным недополучением прибыли, чтобы со временем работать только с готовыми уступать поставщиками. Кроме того, важным инструментом были кредиты. Оборотный капитал тогда был очень дорогим (то есть в долг давали под высокие проценты), и многие частные торговцы не могли вести дела в нужных объемах на собственные средства. Голландские купцы широко практиковали торговлю в кредит - то есть они заранее платили подрядчикам авансы, те на них закупали товары и привозили голландцам в порты для вывоза в Европу. Естественно, о ценах в таких случаях договаривались заранее и не в пользу местных. Такие условия были удобны для обеих сторон, поэтому они повсеместно распространялись. Но торговая маржа почти целиком уходила иностранцам, позволяя и дальше наращивать капиталы и все больше укреплять свое положение.

То есть местные купцы не обладали ресурсами для полноценного ведения дел даже у себя в стране, не говоря уже о международной торговле, требующей куда больших вложений и капиталов. И главный способ выправления этой ситуации - создание условий, в которых национальные торговцы получат доступ к капиталу и смогут сами обеспечивать свои операции. Это понимали во многих европейских странах, и Россия не была исключением: в середине XVII века был принят Новоторговый устав, который предписывал купцам создавать торговые общества, объединять капиталы, совместно закупать товары, чтобы не допускать занижения иностранцами закупочных цен. В XVIII веке, при Петре и его преемниках, попытки увеличения торговых капиталов продолжились, в том числе административными методами: через обязательное приобретение акций торговых компаний. Меры работали, к концу XVIII века русским купцам уже не требовались иностранные кредиты, а к середине XIX преимущественно вытеснили иностранцев с внутреннего рынка. Международная торговля правда так и осталась привилегией международного же капитала.

Торговая политика правительств на протяжении двух веков в итоге принесла определенные успехи, но не так быстро, и не в тех масштабах, как им хотелось бы. Можно ли было как-то ускорить процесс? Делу бы очень помогла такая банальная, но сложно достижимая вещь, как рост внутреннего рынка и благосостояния. Если бы жители России быстрее богатели, они бы активнее торговали, позволяя местным предпринимателям наращивать капиталы и становиться более конкурентоспособными. Но до конца XIX века большая часть населения жила натуральным хозяйством, а внутренний рынок рос не так быстро, как мог бы. Еще одной потенциально прорывной мерой поддержки могло бы стать создание государственного коммерческого банка, который бы кредитовал купцов под торговый оборот. Идеи создания подобного института периодически звучали, но так и не были воплощены на практике. По потребностям дворян был создан только Земельный банк, кредитовавший землевладельцев под залог их имений и крестьян. Дворяне часто оказывались в долгах из-за роскошного образа жизни, и банк был нужен для их спасения от нереспектабельных банкротств.

В международной торговле Московского царства, начиная с открытия маршрута через Белое море, доминировали иностранцы - в первую очередь англичане и голландцы. Главной причиной этого были крупные компании торговцев из этих стран, обладавшие капиталом для кредитования не только собственных операций, но и своих поставщиков. Также коммерсанты из этих стран обладали обширными связями в других странах и отработанными способами ведения дел. Благодаря этому они играли ведущую роль не только в России, но почти по всему миру, получая львиную долю прибыли от мировой торговли. Такое положение дел стало беспокоить правительство в конце XVII века (это происходило не только в России, но и в других европейских странах, попытки защитить свою торговлю привели к распространению политики, называемой меркантилизмом). Реакцией стали административные меры к объединению отдельных купцов в крупные компании, способные координировать закупки. В перспективе такие компании должны были сами вести заморскую торговлю с другими странами, но этого так и не произошло. Прогресс могло бы значительно ускорить расширение внутреннего рынка недорогих товаров для населения, работая на котором, торговцы могли бы нарастить капитал и кредитоспособность. Но его развитию препятствовало низкое благосостояние, распространение натурального хозяйства и доминирование землевладельцев в политике.

Т-40 – зачем они нужны?

Автор: Виталий Илинич (@Logical.Toad).

Легкий (малый) плавающий танк. Интересная машина, но зачем она нужна? Может это всё глупости и не нужно было даже заморачиваться? Ну какой же это танк? У него и брони толком нет, и вооружения! Ну и что, что плавает? Главное – броня и пушка, остальное – фигня. Но почему-то в армии требуется не только основной танк, но и какие-то дополнительные машины. Наверное, потому что задачи разные есть. Вот с этим и разберемся.

Танк Т-40 вызывает у читателей двоякие чувства. С одной стороны – это однозначно достижение советской промышленности. Полноценный плавающий танк, который нормально едет, нормально плавает, даже может переправлять на себе на плаву небольшой груз (несколько сот килограмм) и вооружен чем-то больше простого пулемета – для 1940-го года был если не чудом техники, то значимым шагом вперед. Это нужная машина для разведподразделений.

А с другой стороны – он же очень слабый! Шутка ли, его в некоторые бронедетали скорее всего винтовка Мосина может бронебойной пулей пробить, пусть и с близкой дистанции! А вооружение? Че толку, что у него в пару к обычному пулемету идет крупнокалиберный, если всё равно он танки не пробивает, и осколочных снарядов к нему не бывает. В общем, как на таком идти на оборону немцев, ну решительно непонятно. И зачем такой танк?

В суровые первые полгода войны танкам Т-40 пришлось примерить на себя роль «основных» - Т-34 остро не хватало

На самом деле как бы правы обе стороны, но важно учитывать один нюанс. Если мы говорим «танк» - мы подразумеваем определенный вид машины, но не ее назначение. А назначение у танков может быть разным. И у Т-40 назначение – разведка. А в разведке намного важнее небольшой размер (позволяет укрываться за складками местности), малый вес (что важно при прохождении мостов), возможность плавать (что важно, если мостов нет), тихий звук двигателя, сравнимый со звуком грузовика (тут, я думаю, понятно).

Как бы, у тех же немцев в разведке были бронеавтомобили, часть из которых (довоенных выпусков) и в 41-м году сохраняла бронирование в 8 мм (с углами наклона) со всех сторон, в том числе и со лба. Иные могли иметь 8 мм со всех сторон, а в лобовой части 14,5. 30 мм лбы у легких БА появились только весной 1942-го. Причем в 41-м году еще ряд машин не имели пушки. Так что тут они у Т-40 не то, чтобы сильно выигрывают. Но разведка – это не штурм укрепленной обороны.

А в РККА во второй половине войны какая машина применялась для разведки? М3 Скаут кар, например. А какая у нее защита? У нее защита везде слабее, кроме одного участка – «ветровое стекло» имело толщину 12,7 мм и наклон. В остальных местах броня была в основном 6,35 мм, причем во многих случаях даже без наклона. Это вообще из винтовки пробивается метров с 300. Еще и шасси колесное. В то время как у Т-40 защита в основном 9 мм с наклонами, а в некоторых деталях доходила до 10 и даже 13 мм. В общем, конечно, не КВ, но от пуль и осколков более-менее защищать должен.

Теперь что касается вооружения. Почему крупнокалиберный пулемет – это такое важное преимущество? Банально, потому что он пробивает ту броню, которая предназначена защищать от винтовочных пуль. Ведь разведке порой приходится вступать в бой с небольшими группами противника. Доведется наткнуться на батарею ПТА? Щит орудия пробивается из ДШК. Значит расчет может быть надежнее подавлен. Противник укрылся в бревенчатом доме? Для пуль ДШК это так себе препятствие (бревна пробиваются и пулями винтовки, но с меньшей дистанции).

В конце концов, с кем могут встретиться при отсутствии сплошного фронта наши передовые разведдозоры? С разведдозорами немецких подвижных соединений! А на чем они ездят? На БА и БТР, защищенных противопульной броней. И если 14,5 мм наклонную броню лба немецкого БТР ДШК скорее всего не пробьет, то вот 8 мм бортовую пробьет. И это не какие-то там мои выдумки, мне попадались отчеты о столкновениях наших Скаут каров с немецкими БТР-ами или БА. В одном из случаев наши успешно поймали немецкий «патруль» в засаду и расстреляли из крупнокалиберных Браунингов.

Проще из ДШК поражать также и автомобили (ведь мало просто пробить), легкие полевые укрытия, рассчитанные на защиту от винтовочной пули. В принципе, если очень повезет, может даже поразить в борт легкий танк, типа Pz.II. У него в борту 15 мм (в отличие от БТР тут броня отвесная), но если угол встречи пули с броней будет небольшим (близким к прямому), то пробить можно. В общем, ДШК – это не пустой звук. Он реально добавляет следующий уровень к возможностям боевой техники в сравнении с обычным пулеметом. А учитывая, что у Т-40 они есть оба (ДШК и ДТ), так и вообще отлично!

Однако суть действий таких машин не в пробитии обороны, не в попытках убивать ими танки, и даже не в стычках с дозорами противника. Суть по большей части, вы не поверите, в разведке. Небольшой танк, с его проходимостью гусеничной машины, с его тихим мотором, с его, черт побери, плаваньем (он же плавающий!), способен вести разведку на острие удара танковой армии! Когда армия входит в разрыв фронта, когда устойчивого фронта уже нет, он прорван, тогда и вероятность встретить в условной «пустоте» что-то типа ПТА или танков противника очень невелика, по крайней мере какое-то время. Зато вот встретить реку, через которую будет мостик, выдерживающий 10 тонн, но не выдерживающий 30 (вес Т-34) – да запросто! Бывали случаи, что и под Т-70 мост обрушивался, а Т-40 весит сильно-сильно меньше.

И вот если разведка не встанет перед таким мостиком, а плавающая разведка во многих случаях не встанет и перед отсутствием мостика, то осведомленность командарма и комкора будет намного выше. Это просто позволит быстрее переправляться, и выяснять, что на другом берегу, есть ли там уже противник, есть ли там, на рубеже следующей реки, целые мосты, пригодные для переправы тех же Т-34, есть ли там нормальные дороги, заняты ли населенные пункты и рубежи гарнизонами, или уже все разбежались. А многие и разбегутся при виде танков – больно там тыловики будут разбираться, че это за танки. Вот при виде мотоциклистов тыловики еще могут пострелять из винтовок, а танк одним своим видом может выбить всю спесь.

Однако, Красная Армия оказалась такого средства лишена. Я могу понять руководство в тот тяжелый период. Приходилось очень сильно выбирать, нужны были хоть сколько-то ценные основные танки, о действиях в разрывах фронта пришлось на время забыть. Из танков-разведчиков сделали заменители основных танков – Т-60. Это был именно заменитель основного, по моему мнению, так как принципиально их положение от остальных не отличались, это не были уже «специальные» танки разведки – служили в бригадах наравне с Т-34. Но буквально уже через полгода – зимой 1941-42 началось контрнаступление, которое страдало из-за отсутствия у нас инструментов для маневренных действий: самостоятельных танковых соединений масштаба дивизии. И вот для них уже как раз нужны такие разведывательные машины.

Разумеется, я не говорю, что Т-40 был каким-то идеальным, и нужно было его обязательно оставить. Я не осуждаю советское руководство. Просто ввиду неполного понимания читателями его реальных сильных и слабых сторон, а также сути применения разведывательной техники в принципе, я посчитал нужным объяснить эти вещи. Возможно, какие-то не в первый раз. Пусть даже и в небольших количествах, но такие танки могли принести значимую пользу в наступлениях Красной армии последующих периодов.

Пост с навигацией по Коту

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Последний стальной. История шлема СШ-68. Часть вторая

Четырёхточечное крепление подбородочного ремня для стальных шлемов СШ-40 и СШ-60

Ссылка на первую часть статьи.

В середине 60-х годов, ещё до отработки СШ-68, для шлемов СШ-60 и СШ-40 был введён подбородочный ремешок с четырёхточечным креплением.

Обратите внимание — радист экипирован шлемом с четырёхточечным подвесом, не мешающим использованию наушников, тогда как на голове командира взвода шлем с двухточечным ремнём. Кстати, у старлея шомпол от АК74 отсутствует

Автор - научный редактор журнала «КАЛАШНИКОВ» Юрий Пономарёв

К сожалению, на сегодняшний день не удалось отыскать документацию по испытаниям и производству подбородочного ремешка с четырёхточечным креплением, но шлемов СШ-60 в такой модификации было выпущено очень много.

Они успешно эксплуатировались во всех родах войск всех округов и групп войск, обеспечивая чёткое позиционирование на голове при всех видах работ.

Но полностью покрыть потребности армии не удалось, поэтому офицеры из частей, не получивших такие шлемы, зачастую приобретали их в других с помощью «жидкой» валюты.

Конструкция переднего и заднего кронштейнов подбородочника в сборке с Т-образными пружинами и отдельно (передний кронштейн идентичен штатному, приклёпанному к сфере, есть даже отверстие под заклёпку)

Подтверждением достаточной распространённости данной модели шлема являются и пропагандистские фотоплакаты Советской армии того времени, на которых и бойцы, и офицеры «щеголяют» в СШ-60 с четырёхточечным креплением подбородочника.

На фото слева крепление лепестка подшлемника к Т-образной пружине шлема СШ-60 (вид с внутренней стороны). Защита от узлов крепления (подбой) ГДР сделана из мягкой лайковой кожи, отечественная — из такой же, как и все ремешки. ГДР-овская пряжка крепится к подбою с помощью прорезной пятки, отечественная — прошивкой х/б нитью (в центре). На фото справа видно, что у ГДР-овского аналога крепление пряжки и подбородочника со связующими ремешками осуществлено с помощью пятиугольных колец, у отечественных — D-образными.. Свободный конец ремешка у ГДР-овской пряжки фиксируется металлической петлёй прямоугольной формы, у отечественной — кожаным тренчиком

Кроме этого отмечено до 30% шлемов с четырёхточечным подбородочником в выборках шлемов со складов военных округов для проведения испытаний по пробивному действию пуль.

Боец Советской армии в шлеме СШ-40 с четырёхточечным креплением подбородочного ремня. Солдат армии ГДР в шлеме М54

При этом шлемы были как новые, производства ЗКО, так и ремонтные после замены подшлемника и перекраски (ЗКО и армейских арсеналов. При этом мастичный штамп производителя ремонта буквы «Р» — ремонтный, не содержит. Как правило, отсутствует и штамп военной приёмки ЗКО — только ОТК).

Подбородчник никаких производственных клейм и штампов не имеет. Однако материал и исполнение (несмотря на практически одинаковую с ГДР-овским аналогом конструкцию) явно указывают на отечественное происхождение. Сборка ремонтных шлемов подчас чрезвычайно небрежная, что указывает на низкую квалификацию рабочих и отсутствие контроля военной приёмки.

Продолжение следует...

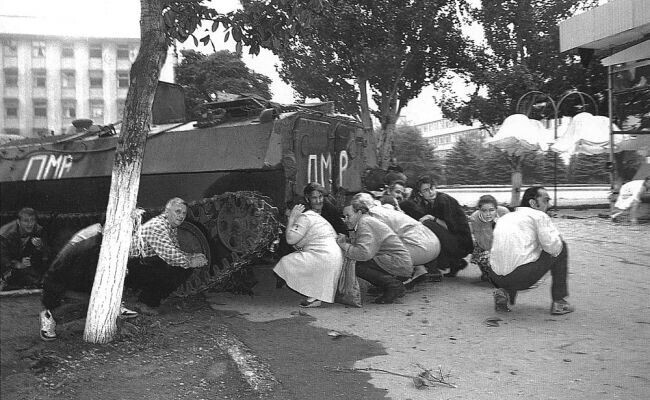

Нашла коса на камень: Что такое Приднестровье? История конфликта в Приднестровье

К сожалению, Приднестровье остается в международной изоляции и не признано ни одной страной, что создает множество трудностей для его жителей. В его столице, Тирасполе, можно увидеть советское наследие, сохранившееся в архитектуре и символике, что привносит в атмосферу города особый колорит.

Приднестровье, официально известное как Приднестровская Молдавская Республика, представляет собой самопровозглашенное образование на территории Молдовы, которое с момента конфликта в начале 1990-х годов объявило о своей независимости. Этот компактный регион, расположенный между рекой Днестр и границей Украины, отличается многогранной историей, насыщенной культурными и этническими влияниями.

История возникновения Приднестровья

Приднестровье, как самостоятельная политическая единица, возникло на фоне распада Советского Союза в начале 1990-х годов. Это регион с богатой историей, окутанный множеством культурных влияний, где переплетались традиции молдавского, русского и украинского народов. В 1989 году, на фоне стремления Молдовы к независимости, начались проявления этнической напряженности, что в итоге привело к вооружённому конфликту в 1992 году.

С формированием Приднестровской Молдавской Республики, независимости которой ни одно государство в мире не признало, возникла уникальная политическая ситуация. Замкнутость региона, его стремление к самоуправлению, а также поддержка со стороны России сделали Приднестровье особым субъектом на геополитической карте. Всё это повлияло на культурную идентичность и самосознание местных жителей, создавая уникальный синтез языков, обычаев и традиций.

Пожалуйста поддержите наш канал на ДЗЕН) ТАм еще больше интересного контента! Заранее Спасибо) https://dzen.ru/sanscrit

Экономика и социальная сфера Приднестровья

Экономика Приднестровья, в значительной степени зависящая от промышленности и сельского хозяйства, сталкивается с трудностями, что приводит к проблемам с обеспечением жизненных стандартов. Процесс поиска путей к мирному разрешению конфликта и интеграции в международное сообщество остается актуальным и предметом бурных дискуссий.

В последние годы Приднестровье пытается развивать свою экономику, открывая новые рынки и углубляя сотрудничество с соседними странами, особенно с Россией. Регион активно участвует в различных проектах, направленных на модернизацию инфраструктуры и привлечение инвестиций, что позволяет ему хоть немного ослабить экономическую зависимость от традиционных источников.

Социальная сфера также испытывает напряжение. Несмотря на многообразие культур и этнических групп, внутренние конфликты и политические разногласия подрывают социальную гармонию. Вопросы идентичности и национальной принадлежности становятся все более актуальными, создавая напряженность среди населения. Молодежь, стремясь к новым возможностям, часто покидает регион в поисках работы за границей, что усугубляет демографические проблемы.

Конфликт в Приднестровье 1992 год.

С распадом Советского Союза в 1991 году Молдова объявила о своей независимости, что привело к волнению среди русскоязычного населения Приднестровья, составляющего значительную долю местного населения. Власти региона, испытывая опасения, что Молдова может искать сближения с Румынией и тем самым утратить свою русскую идентичность, инициировали процесс отделения.

Ситуация усугубилась этническими и культурными трениями, которые накапливались на протяжении многих лет. В 1990 году Приднестровье провозгласило свою независимость, что вылилось в вооруженный конфликт с молдавскими властями в 1992 году.

Сражения продолжались на протяжении пяти месяцев. По официальным отчетам, общие человеческие потери составили свыше тысячи человек погибшими, хотя неофициальные источники предполагают, что цифры могут быть намного выше. Молдавские войска наступали на Дубоссары, а в июне шли ожесточенные бои на улицах Бендер с использованием тяжелого вооружения. Известно, что на стороне Приднестровья сражались добровольцы из России и Украины, в то время как Молдавия получала поддержку от добровольцев из Румынии. В конце июня в Приднестровье тайно прибыл генерал Александр Лебедь, который вскоре возглавил 14-ю армию и начал открыто поддерживать непризнанную республику.