Лига историков

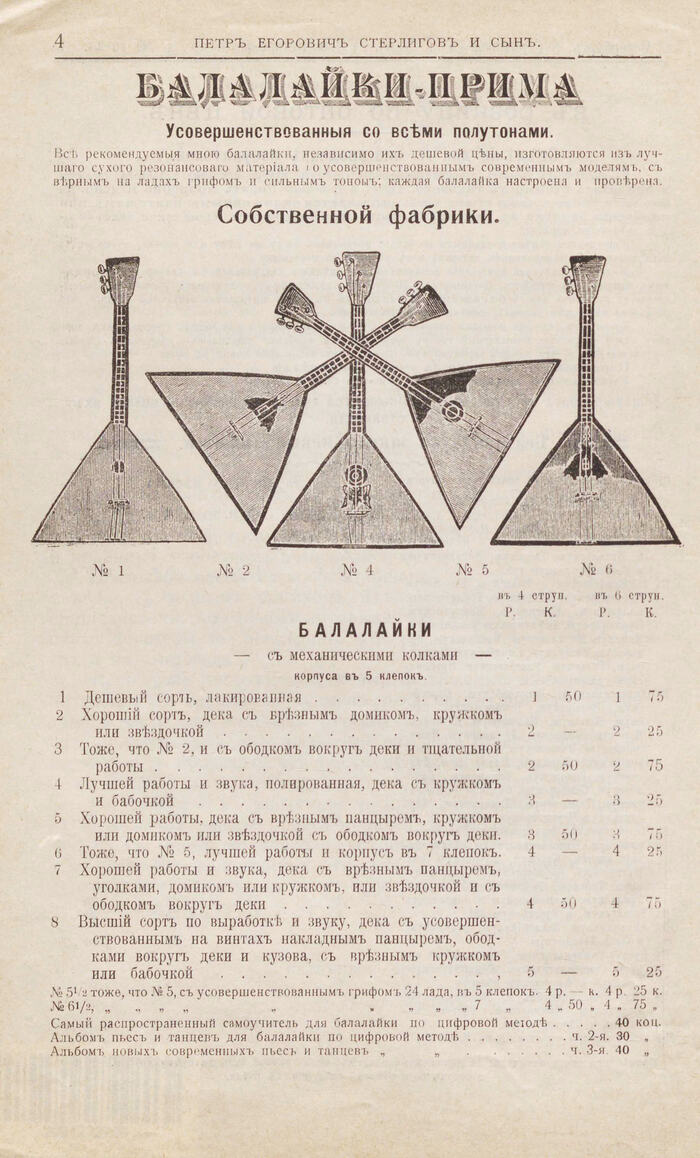

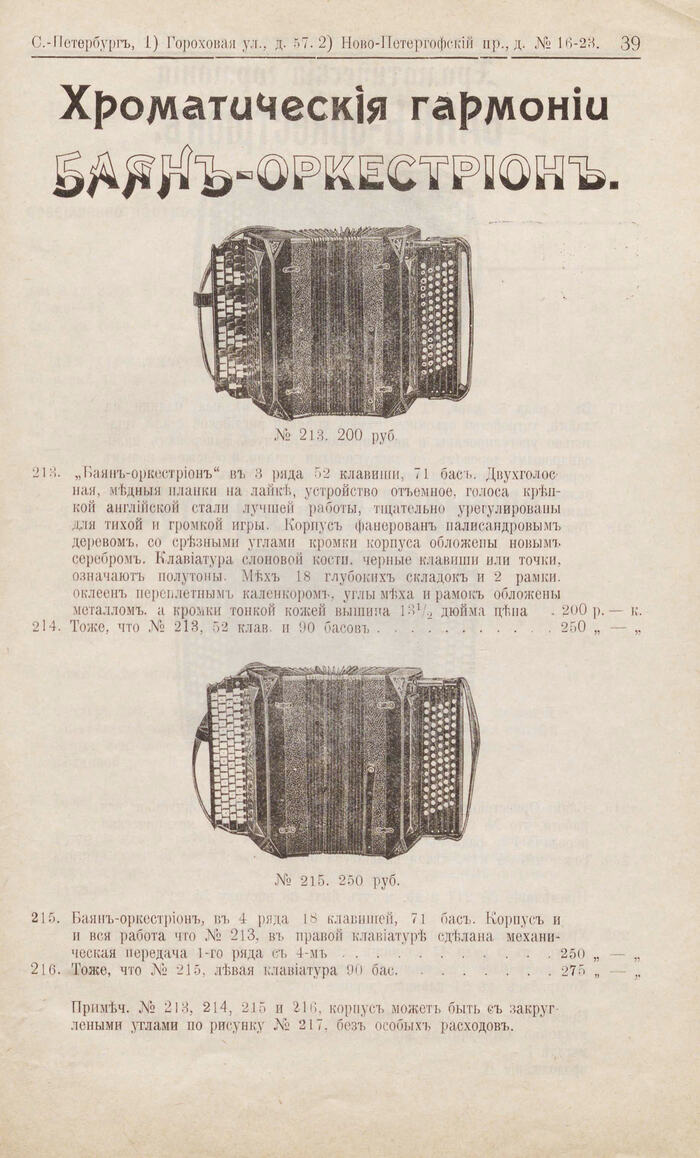

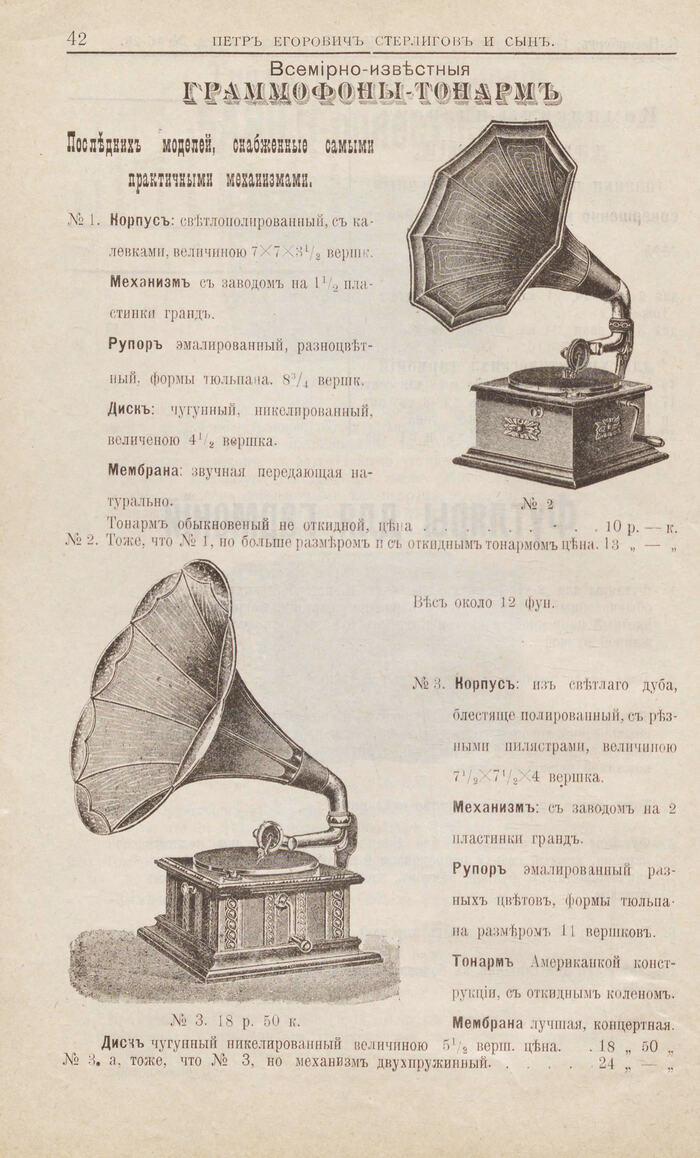

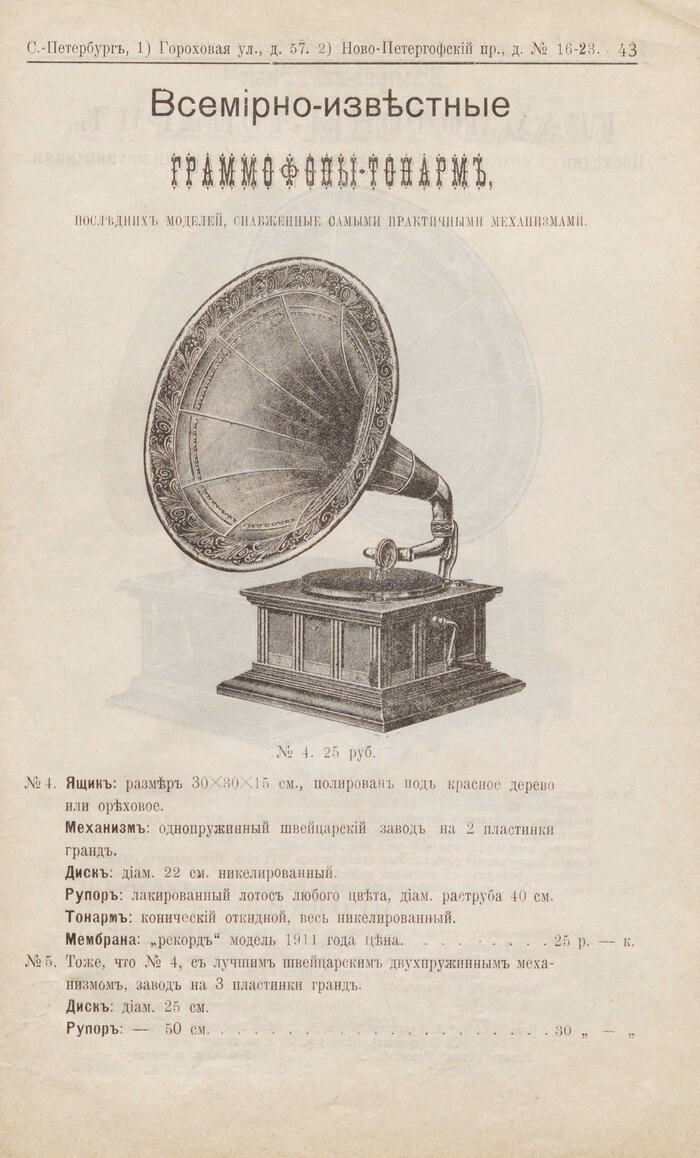

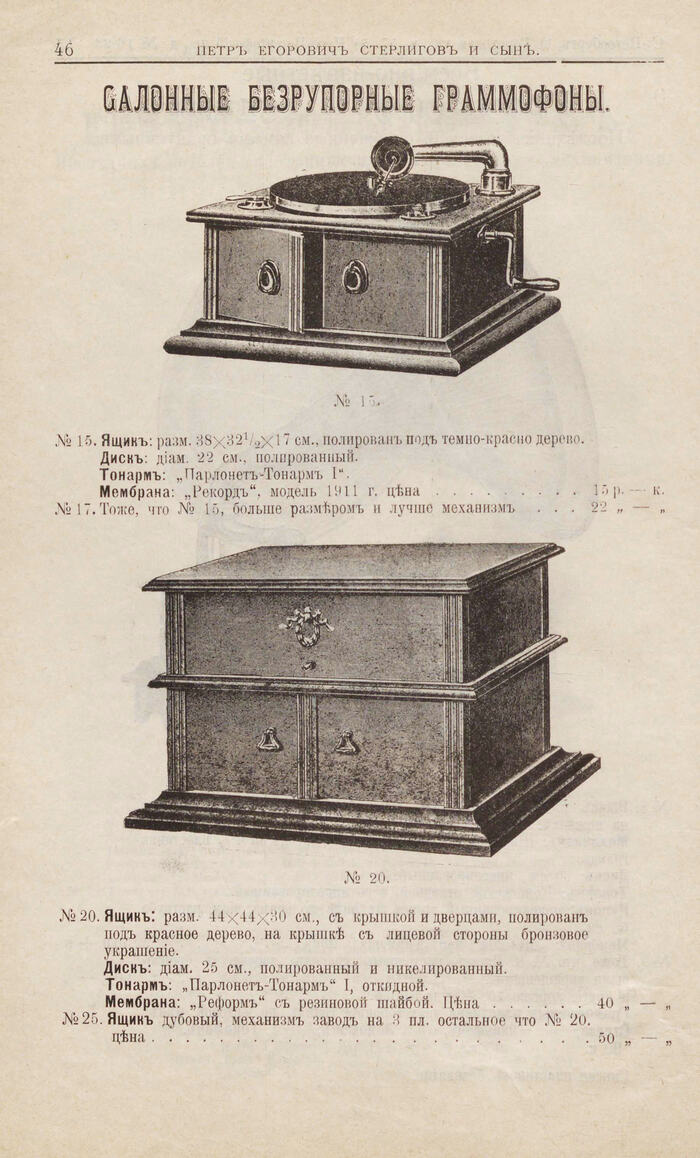

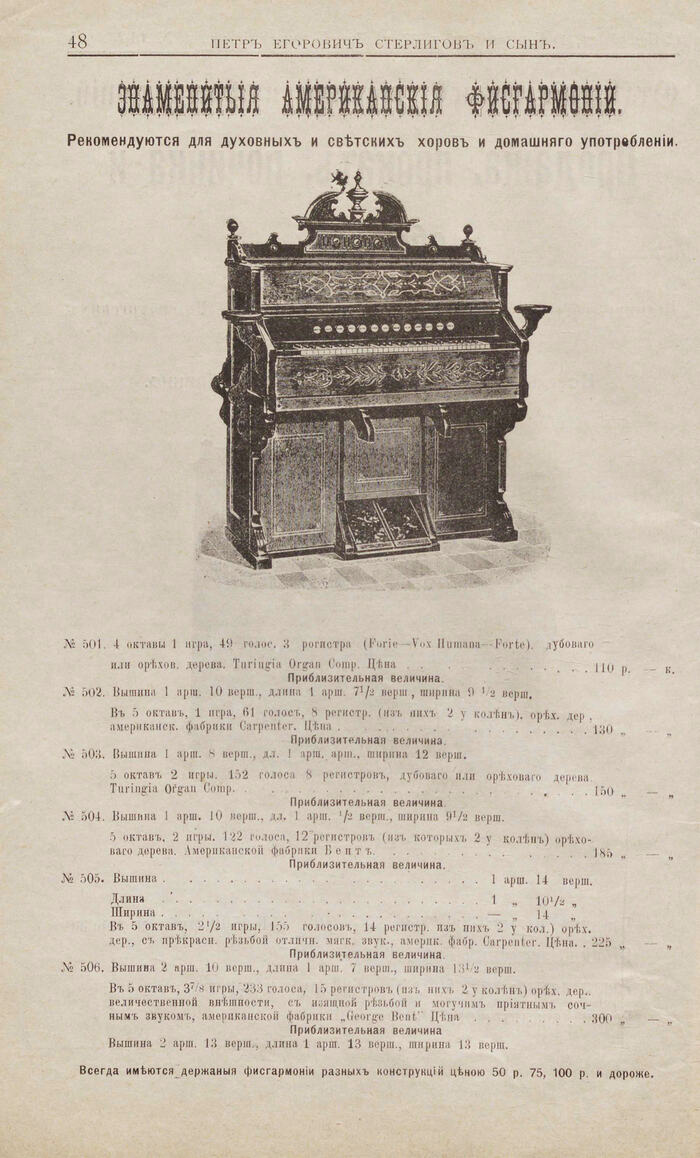

Иллюстрированный прейскурант музыкальных инструментов Петра Егоровича Стерлигова 1911 года

"Евнухом не стал и бежал в Ындею": долгая дорога русского унтера

События пугачевского бунта положили начало невероятному путешествию — «девятилетнему странствованию» российского унтер-офицера Филиппа Ефремова.

В июне 1774 года в бою на заставе Донгуз «в Киргизской степи» он был ранен и попал в плен к казакам-пугачевцам. Той же ночью, когда «злодеи призаснули», ему с двумя солдатами удалось бежать, но уже на следующий день их схватили в степи киргизы и отвезли в свое кочевье...

Текстовая версия ролика здесь - Из пугачевского плена - к индийским раджам

О цикличности истории и вопросах от сего происходящих

Для ЛЛ: "Ничто не ново под луною: Что есть, то было, будет ввек", а схожие времена рождают схожие вопросы.

Василий Кандинский. Импрессия IV (Жандарм). 1911г. Холст, масло. Собственно, чиновники Третьего отделения Е.И.В. канцелярии были далеки от подобной инфернальной фигуры, они не тем брали.

Третье отделение собственной Е.И.В. канцелярии создавалось как орган, в первую очередь, престолоохранительный (хотя и не только) с широкими политическими полномочиями. В сферу деятельности Третьего отделения входили вопросы очерченные ещё Соборным уложением 1649 года в первых статьях (ст.ст. I - частично, II – III полностью, далее - частично), а именно:

1) Преступления против личности государя (прямые покушения);

2) Преступления против «государевой власти» (от «поносных слов», через «попрание Веры Православной» и до покушений на престол);

3) Преступления против «государева интереса» и казны.

Важно понимать, что по «первым трём пунктам» всегда признавалось значимым, говоря словами уже «Уложения о наказаниях»

«… как само совершение сего тяжкого преступления, так и покушение на оное».

Несмотря на все изменения в законодательстве и его дальнейшую регламентацию, содержание политических преступлений, в общем, этим и исчерпывается, только к 1874 году ещё несколько конкретизировали то, что мы сейчас называем «гос.изменой» и «сепаратизмом». Забавно, но и знаменитая ст. 58 УК РСФСР, и соответствующие статьи республиканских кодексов были выдержаны в том же ключе. Конечно, добавился неизвестный ранее «саботаж», но в царское время как о политическом преступлении о таком и помыслить не могли, хотя оно наблюдается сплошь и рядом. В наше же время идёт настоящий ренессанс имперского подхода. Всяческие «дискредитации» и «оскорбления чувств» - это прямой аналог преступлений по былому «второму пункту», а «саботаж», как раз, убрали от греха.

Чуть напомню, что самой употребляемой статьёй из «политических» (буквально — по количеству судебных решений) до 1905 года была ст. 103 «Уложения о наказаниях» (вопросу посвящена вся глава третья, ст.ст. 103-107), которая рассматривала оскорбление членов правящей династии как серьезное преступное деяние. До восьми лет каторги мог получить человек, виновный

«...в оскорблении Царствующего Императора, Императрицы или Наследника престола, или в угрозе их Особе, или в надругательстве над их изображением, учиненным непосредственно или хотя и заочно, но с целью возбудить неуважение к Их Особе, или в распространении или публичном выставлении с той же целью сочинения или изображения, для Их достоинства оскорбительных».

Другие статьи «Уложения» предусматривали подобные наказания и за оскорбления иных здравствующих членов императорской фамилии, а также

«Деда, Родителя, или Предшественника Царствующего Императора».

Вопросы дискредитации религий («признанных государством церквей»(!)), мундира, «государственных установлений», «действующих чинов» рассматривают глава вторая, частично главы шестая и седьмая «Уложения», в особо тяжёлых случаях — до пяти лет каторги. Количество дел по оскорблениям устойчиво растёт до Великой войны, где на подобное уже просто перестали обращать внимание. Забавно, но национальная принадлежность представителей «господствующей нации» в делах по оскорблению не всегда указывалась. Лишь в редких случаях отмечалось – «русский», «малоросс», «белорус». Напротив, когда речь шла о других этнических группах, национальность указывалась как правило. «Нерусскость» полагали важным смягчающим вину обстоятельством, наравне с «пьян был».

Т.е. к вопросу всего, что связано с государственной властью, управлением и его авторитетом подходили весьма серьёзно, хотя, в том что касается «второго пункта», в царствие Николая I уже вполне разделяли уровень «демонстративно-политический» и «бытовой». Третье отделение вмешивалось лишь в «политику», всю «бытовуху» оставляя МВД, но брало такие вопросы на карандаш и активно собирало информацию касательно умонастроений по поводу всех ветвей государственной власти. Наблюдения агентов, слухи, толки, выборочная перлюстрация давали обширный материал «на подумать», зафиксированный в сводках и донесениях по Третьему отделению.

Среди архивных документов Третьего отделения о городских слухах и толках циркулирующих в губернских городах и обеих столицах, содержится немало сведений о проблемах городского хозяйства, о недовольстве жителей состоянием дел в городах, о неэффективности городских властей. В сферу интересов высшей полиции подобные сведения попадали, видимо, потому, что каждодневные проблемы городской среды беспокоили подданных никак не меньше, чем глобальные вопросы правительственной политики, тем более что общественное недовольство вполне могло вырастать из банальной бытовой неустроенности жизни. И вот тут можно заметить удивительную гармонию между тем, что было тогда и тем, что есть сейчас.

Следует отметить, что общий тон заметок о городских новостях и происшествиях в «Сводках о слухах и толках» в конце 1850-х — начале 1860-х гг. скорее скептически-ироничный. Городские власти особым влиянием и уважением у сограждан не пользовались, а потому, сообщив 1 июня 1857 г. об избрании в Санкт-Петербурге нового градского головы, полицейский информатор прибавит, что прежний, говорят, купил себе виллу в Южной Италии и хочет туда перебраться:

«Кажется, подобным людям хлеб-соль в России под конец делается уже не вкусна в самой нашей матушке России!».

Сильная гроза в один из летних дней 1858 г. дала повод для веселых комментариев относительно происшествия: в результате удара молнии по Думской башне оглох часовой. Шутники говорили: жаль, что гроза была не во время заседания, тогда

«этот удар наверное разбудил бы в некоторых тамошних членах секретарях заглохшую совесть и справедливость».

Постоянным объектом общественного порицания в городах были рядовые полицейские чины. Притчей во языцех были «будочники», в обязанность которых входило обеспечение безопасности в городе. Горожане считали их «бесполезными и даже вредными».

«Публика вообще, когда в разговорах касается до будочников, отзывается об них не иначе как о мошенниках и первейших грабителях, а не как о блюстителях порядка и безопасности жителей... Известно, что они [не] только неоднократно были запутаны в сообществе с ворами, но даже обличены в убийствах».

Эту позицию достаточно четко выразил один петербуржец, сказав о городовых:

«У этих людей только в голове как бы придраться к какому-нибудь простолюдину и стянуть с него гривенничек или два».

Достаточно часто в сообщениях о тайных сборищах «игроков азартных игр», нарушениях режима работы питейных заведений, функционировании публичных домов и «весёлых квартир» отмечалось, что «полиции все это хорошо известно», а иногда и конкретно указывалось, что

«...квартальный надзиратель Захистин получает по четвертному с вечера...».

Случаи полицейских злоупотреблений иногда были просто курьёзны. В июле 1860 г. агенты Третьего отделения зафиксировали рассказ о том, что в Каретной части всеми делами ведал не квартальный надзиратель Гурский, а его жена,

«...которая вместо его разбирает разные жалобы, чинит по ним суд и расправу, берет взятки».

Эту историю обыватели рассказывали «со смехом».

Подобные сообщения обычно сопровождались поручением шефа жандармов проинформировать петербургское полицейское начальство («частным образом», то есть неофициально, без указания источника полученных сведений) для принятия мер, но результативность подобных донесений редко можно проследить.

Беспокоили обывателей и бездомные животные, которые доставляли им большие неудобства.

Любопытная заметка находится в сводке о слухах и толках за 15 мая 1857 г:

«Обыватели не постигают причин, почему с прошедшего лета отменена здесь благоразумная и столь необходимая для безопасности жителей мера, в летнюю пору ловить бездомных собак, в таком множестве скитающихся по улицам и площадям и устрашающих пешеходов не только ночью, но среди белого дня, — особенно детей порядочных родителей, во множестве гуляющих с их няньками по тротуарам и набережным? Неужели — говорят — мало было случаев от укушений бешеных собак и причиненных ими испуг, когда во время их скопищ оне целыми стаями бегают по улицам и без всяких причин бросаются на людей и лошадей? Настоящие причины такой непонятной и непростительной со стороны здешней полиции беспечности и отступления от прежнего порядка не только не известны обывателям Петербурга, но и к величайшему стыду, даже и самим полицейским офицерам!»

Последующий материал показывает, как основательно чиновник Третьего отделения подошел к составлению этого сообщения:

«На делаемые им [полицейским офицерам] обывателями вопросы об этом все их ответы совершенно различны между собою, что ясно доказывает, что никто об этом ныне здесь не заботится и со стороны городского начальства для безопасности людей в этом отношении не принимаются решительно никакие меры!»

Далее приводились ответы полицейских, полученные из частных бесед с ними. Объяснения предлагались самые разные, начиная с заботы о чести мундира:

«Со времени Игнатьева [П.Н. Игнатьев, генерал-адъютант, генерал от инфантерии, граф, санкт-петербургский военный генерал-губернатор (1854–1861 гг.)] , он отменил этот порядок, находя, что неприлично для солдат бить собак, ибо хотя этим занимаются фонарщики, но они все-таки считаются солдатами».

Обнаруживались и социальные мотивы подобной бесхозности:

«Это сделано по представлению брант-майора Эртеля [Л.Н. Эртель, генерал-майор, санкт-петербургский брант-майор (1847–1858 гг.)] , который просил Игнатьева дозволить ему вместо употребления фонарщиков бить собак, отпускать их во время трех летних месяцев, где они не бывают заняты фонарным по городу освещением, ходить на вольную казенную работу в пользу артельных их денег, для улучшения пищи сих бедных людей».

Другая, «финансовая», версия заключалась в том, что

«употребленные на этот предмет с незапамятных времен сети до такой степени изгнили, что совершенно сделались негодными к употреблению, а для изготовления новых совершенно нет сумм в полиции».

Рациональный выход видели в предполагаемом намерении:

«сделать какие-то ручные сети, чтобы ловить живых собак, а потом уже бить их за городом, чтобы удалить это противное зрелище от жителей, и отделять собак с ошейниками от собак, скитающихся по воле, или давать им околевать с голоду в каком-нибудь отдаленном месте за городом».

Этот вариант решения проблемы подтверждался рассуждениями (тут обращает на себя непривычное использование термина «гражданин». Оно сброд, конечно, но в данном конкретном случае - «неслужилый». При этом, старший дворник - это уже младший полицейский чин):

«Вместо фонарщиков Эртель предложил употреблять на это граждан — дворников, арестантов или разный другой сброд народа, но нет еще разрешения.

Вполне вероятным было предположение:

«Может, это сделано из экономии, ибо по давнишнему положению, полагается по 10 коп. с каждого собачьего хвоста в пользу фурманщиков».

Опрошенные офицеры прибавляли, что это дело их начальства, а раз оно не делает никаких распоряжений, то и им незачем «соваться не в свое дело».

Резюмируя результаты опроса и недовольства петербуржцев, информатор убеждал свое начальство:

«Но от этих пустых разговоров жителям Петербурга нисколько не легче, — следует действовать, а не рассуждать. Поэтому-то и совершенно справедливо их негодование против непростительного упущения, и желание, чтобы в скорейшем времени были приняты самые строгие меры для восстановления единожды и навсегда в Петербурге прежнего в этом отношении полицейский порядок, без которого в жаркое летнее время никто не может выходить со двора без опасения быть укушеным бешеною собакою».

В данном конкретном случае последствия тайной записки оказались заметны для горожан. 10 октября 1857 г. в сводке Третьего отделения появилась новая информация о том, что петербургская полиция наконец-то занялась уничтожением бродячих собак:

«Это производится здесь совершенно на парижский манер, то есть двое везут телегу с ящиком, а несколько человек, каждый вооруженный железным обручем с сеткой, как бы мимоходом набрасывает ее на избранную жертву».

...Дискредитации, релоканты, полицейский бардак и злые собачки... И это всё это 170 с гаком лет тому... Ну как тут не задуматься о цикличности истории?..

Нормы цитируются по : «Новое уголовное уложение, высочайше утверждённое 22 марта 1903 года»;

Статистику по применению 103-107 ст.ст. можно посмотреть в приложениях к: Колотильщикова Е.А. Дела об оскорблении его императорского величества;

Тарновский Е.Н. Статистические сведения об осужденных за государственные преступления в 1905 –1912 гг. // Журнал Министерства юстиции. 1915. № 10. С. 43, 47, 63 – 64.

О перлюстрации и её роли подробнее можно почитать тут;

Анализ материалов сводок по Третьему отделению дал: О.Ю. Абакумов. Жандармы в борьбе со взятками и пороком, 1826–1866 гг.;

Кн. В.А. Долгоруков. Отчёты Третьего отделения Е.И.В. собственной канцелярии за 1856 - 1866 гг.

Там смотрим раздел «Нравственное состояние общества» за 1857г.

Проклятая царица: как великая Таваннанна Хеттского царства исчезла без следа

Хеттское царство знало немало громких интриг, но одна из них потрясла саму основу трона. В центре этой драмы оказалась великая царица, первая женщина государства, жена царя, верховная жрица богини солнца Аринны. Её звали Данухепа, и её имя навсегда вписано в летописи не благодаря славным деяниям, а из-за скандального процесса, по итогам которого она исчезла.

Что же произошло?

Данухепа (в англоязычной литературе часто пишется как Танухепа) была не просто супругой царя — она носила титул Таваннанны, что делало её второй по значимости фигурой в государстве. В отличие от обычных жен, Таваннанна сохраняла свою власть даже после смерти мужа. Она правила дворцом, возглавляла религиозные ритуалы, имела собственные земли и подчинённых. Это была могущественная женщина, с которой приходилось считаться даже царям.

Но однажды что-то пошло не так.

Придворные хронисты донесли до нас пугающие сведения: Таваннанна Данухепа предстала перед судом. На царском дворе разразился скандал. Против неё выступили могущественные силы — возможно, сам царь Муваталли II, возможно, влиятельные жрецы, а может, и противники её детей, видевшие в них угрозу для трона.

Мы знаем, что её признали виновной.

Но вот что именно ей вменяли — до сих пор остаётся загадкой. Тексты того времени лишь сухо констатируют: «Данухепа и её окружение были разрушены». Значит ли это, что её казнили? Или она была сослана, но её власть и влияние уничтожены?

Некоторые исследователи считают, что она могла быть отправлена в изгнание, а возможно, даже тайно убита. Другие полагают, что процесс над ней был частью более крупной политической борьбы, в которой Данухепа стала жертвой, а не преступницей.

Как женщина, владеющая религиозной и светской властью, могла настолько разгневать царский двор? Почему царь, чей трон должен был быть нерушимым, решился на столь радикальный шаг? И действительно ли суд над ней был вынесен по воле богов, или же это была хорошо спланированная расправа?

Попробуем разобраться.

Царица Хеттского царства

В Хеттском государстве титул царицы значил куда больше, чем просто быть супругой правителя. Таваннанна — это не только жена царя, но и его соправительница, верховная жрица богини солнца Аринны, владычица дворца и всего, что в нем происходит. Её слово имело почти такую же силу, как царское. Она могла распоряжаться землями, казной, проводить ритуалы, которые скрепляли власть монарха, и даже участвовать в политических решениях. Но главное — Таваннанна оставалась у власти даже после смерти мужа.

Это ставило её в сложное положение. Новый царь, Муваталли II, наследник её мужа, не мог жениться на ней — по хеттским законам вдова царя не переходила к следующему правителю. Он должен был выбрать себе новую супругу, но при этом прежняя Тавананна продолжала держать в руках власть.

Такое положение вещей легко могло привести к конфликту. Удержать власть в новом царствовании означало победить во дворцовой борьбе, сохранить влияние при новой династии, не дать молодым царицам вытеснить себя. Данухепа явно пыталась сделать именно это.

Но кто была эта женщина до того, как стала объектом столь громкого скандала?

В источниках её имя встречается рядом с двумя царями — Мурсили II и его сыном Муваталли II. Это породило дискуссии: была ли Данухепа женой обоих, или же это две разные женщины с одним именем? Современные исследователи считают, что она была последней женой Мурсили II, а после его смерти продолжила править дворцом как Таваннанна при его сыне.

Однако власть вдовы — вещь опасная. У неё могли быть дети, которые, если они не рождены от нового царя, считались угрозой трону. У неё были приверженцы, союзники, она могла вести собственную игру. Пока она оставалась у власти, никто не мог чувствовать себя в безопасности.

Оставался только один выход. И вскоре кто-то им воспользовался.

Падение Данухепы: королевский суд и страшный приговор

Когда власть царицы становится слишком великой, её падение бывает особенно сокрушительным. Так случилось и с Данухепой. Ещё недавно она была первой женщиной Хеттского царства, управляла дворцом, владела несметными богатствами, возглавляла культ богини солнца Аринны. Но однажды её имя прозвучало в суде — не как вершительницы судеб, а как обвиняемой.

Что же она совершила?

До нас не дошли подробности процесса, но из сохранившихся записей ясно одно: это был показательный суд. Данухепу обвинили сразу во всём. В политическом заговоре? Возможно. В злоупотреблении властью? Скорее всего. Воскрешать ли древнее и универсальное обвинение против сильных женщин — колдовство, измена богам, грех перед богиней солнца? Такое тоже не исключено.

Царь Муваталли II, отдавший приказ судить Таваннанну, скорее всего, не был единоличным инициатором процесса. Враги Данухепы давно ждали момента, когда можно будет сместить её без последствий. Её сыновья, если таковые у неё были, могли претендовать на престол. Её сторонники при дворе не давали спокойно вздохнуть новой царице, а жрецы, возможно, были недовольны её влиянием на культ богини солнца.

Одно можно сказать точно: приговор был беспощаден.

Тексты говорят, что после суда Данухепа и её окружение «были разрушены». Что именно скрывается за этой фразой? Некоторые учёные считают, что её казнили. Возможно, она погибла публично, чтобы её пример навсегда запомнился другим женщинам при дворе. Возможно, была сослана в одно из дальних храмовых владений, но без статуса, власти и почёта.

Но страшнее всего была судьба тех, кто стоял рядом с ней. Судьи не ограничились одной Данухепой. Её сыновья, её приближённые, даже слуги и сторонники — все были уничтожены. Их следы исчезли из источников, а это значит, что репрессии были тотальными.

Судьба Таваннанны оказалась предупреждением для всех будущих цариц: власть, которой нельзя делиться, в конце концов превращается в смертный приговор.

Молчание богов: была ли казнь или ссылка?

Когда суд над Данухепой закончился, а её власть была сломлена, наступило молчание. Не просто затишье, а пугающая тишина, в которой её имя исчезает из всех источников, как будто её никогда не существовало.

«Данухепа и её окружение были разрушены» — так кратко и холодно сообщает один из сохранившихся текстов. Но что скрывается за этими словами?

Если бы её казнили, логично было бы ожидать подробностей: жрецы должны были засвидетельствовать приговор, а летописцы — зафиксировать наказание, как это бывало в других громких делах. Но их нет. Если бы её изгнали, это тоже оставило бы след: упоминание о жизни в ссылке, попытки вернуть власть, хотя бы шёпот о её судьбе. Но ничего.

Исчезновение — это тоже форма наказания.

Одни исследователи считают, что Данухепу действительно казнили, но сделали это без лишнего шума. Её могли принести в жертву, как это бывало с опальными жрицами, или просто тайно устранить, чтобы навсегда стереть её из памяти царского двора.

Другие полагают, что её изгнали — отправили в далёкий храм, где она доживала свои дни в одиночестве. Но если так, почему её имя больше нигде не встречается? Почему даже после её смерти никто не рискнул восстановить её в памяти потомков?

Возможно, ответ кроется в том, что её падение было ритуальным. Если её действительно осудили как грешную жрицу, значит, это была не просто политическая расправа, а религиозный акт. В таком случае её имя должно было исчезнуть, чтобы богиня солнца Аринна не гневалась на царство.

Но даже боги не могут полностью стереть память. В более поздних текстах, написанных уже после падения династии, упоминаются загадочные намёки на «осквернённую царицу», на женщину, чьё имя нельзя произносить.

Может быть, Данухепа не просто стала жертвой заговора — она стала мифом, призраком, которым пугали будущих цариц. И именно поэтому в летописях нет ни её могилы, ни её последних слов. Только страшное предупреждение: не пытайся удержать власть, если она не принадлежит тебе.

Сыновья Данухепы: наследники или узурпаторы?

В истории падения Данухепы есть одна деталь, которая кажется особенно зловещей: с ней исчезли её сыновья. Если верить источникам, их судьба была не менее трагична, чем её собственная. Но кем они были? Почему их не называли «царевичами»? И самое главное — могли ли они претендовать на трон?

Хеттские тексты крайне осторожны в формулировках. Они не называют сыновей Данухепы «сыновьями царя», что само по себе подозрительно. В хеттской традиции законные наследники всегда обозначались особым титулом — DUMU.LUGAL («сын царя»), но его нет. Значит ли это, что они не были детьми Мурсили II?

Если Данухепа действительно была его последней женой, то вполне возможно, что её дети не успели получить статус наследников или их рождение сочли нежелательным для династии. Возможно, новый царь Муваталли II видел в них угрозу своему правлению.

Но существует и другая гипотеза — что их отцом мог быть не сам Мурсили II, а кто-то другой. Если это так, то их положение становилось ещё более шатким. В этом случае они не просто не имели права на престол — они могли считаться узурпаторами, если кто-то попробовал бы выдвинуть их в качестве альтернативы действующему царю.

Именно этим можно объяснить, почему Данухепа не просто пала, но была «разрушена» вместе со своими детьми. Возможно, именно они стали главной причиной её падения. В борьбе за престол такие фигуры опасны — их могли использовать враги Муваталли II, интриганы при дворе, те, кто жаждал смуты.

Но если сыновья Данухепы действительно представляли собой угрозу, почему о них не упоминают ни в хрониках, ни в официальных списках царских детей? Единственное объяснение — их намеренно стерли из истории, так же как их мать.

Репрессии против потомков Данухепы показывают, насколько опасным было её влияние. Это не было просто делом об опальной царице — это была политическая зачистка. Их не просто убрали. Их существование постарались сделать так, словно их никогда не было.

Но можно ли полностью стереть память? Или же их тени всё же остались в истории — в страхе перед сильными царицами, в легендах о падших наследниках, в вечном предупреждении о том, что не всякий сын царицы имеет право на престол?

Религия против политики: могли ли боги желать её падения?

Хетты верили, что ни одно важное событие в их мире не происходит без воли богов. Великие цари поднимались и падали, войны выигрывались и проигрывались, урожай был щедрым или погибал в засухе – всё это было отражением божественной воли. Если над правителем сгущались тучи, значит, он чем-то прогневал богов, и его кара была предопределена.

Но что, если правитель – женщина?

Данухепа была не просто царицей, но и верховной жрицей богини солнца Аринны. Она возглавляла важнейшие ритуалы, принося жертвы в обмен на покровительство небесных сил. Таваннанна считалась связующим звеном между царской властью и богами, гарантом благополучия всего государства. Как же вышло, что именно жрица, обладавшая столь высоким сакральным статусом, оказалась в центре суда и обвинений?

Её статус должен был защищать её, но в этот раз ритуальная власть обратилась против неё.

У хеттов существовала древняя традиция: если страна страдает, если царь не может править, если происходят неудачи на войне или в политике – значит, виновен кто-то из приближённых. Иногда этим «виновником» становился сам правитель, иногда – его супруга, а иногда и жрецы, которые якобы нарушили древние запреты.

Что, если именно жрецы стали инициаторами её падения?

Существуют основания полагать, что Данухепу осудили не только как политическую фигуру, но и как жрицу. Возможно, её обвинили в том, что она утратила божественное благословение, что её действия навлекли гнев богини Аринны, что она больше не достойна вести культ. В таком случае её устранение было не просто политической расправой, а ритуальной необходимостью – жертвой, которую требовали боги.

Именно этим можно объяснить, почему после суда её имя исчезло из летописей. Возможно, её не просто лишили титула и власти – её ритуально «стерли», как человека, которого боги отвергли.

Но это ли было волей богов? Или же за этим стояли вполне земные силы?

Можно предположить, что её главным врагом был царь Муваталли II, которому было необходимо расчистить политическое поле. Но есть и другая версия: именно новая царица, супруга Муваталли, могла сыграть ключевую роль в её падении. Если Данухепа не уходила добровольно, её можно было объявить осквернённой жрицей, а значит, лишить всех прав.

Боги в хеттской традиции редко карали людей сами – но они действовали через смертных. Если жрецы вынесли свой вердикт, а царь его утвердил, то считалось, что кара пришла свыше.

Так могла ли Данухепа действительно пасть по воле богов? Или её уничтожили люди, прикрывшись их именем? Ответа нет. Есть только молчание – и страх, с которым потомки вспоминали её имя.

Последствия: что изменилось после её исчезновения?

Суд над Данухепой не был просто личной трагедией опальной царицы — он стал переломным моментом для хеттского двора. С её падением в прошлом осталась не только одна могущественная женщина, но и сама традиция, по которой Таваннанна могла сохранять власть после смерти мужа.

Её место заняла новая Великая Царица, супруга царя Муваталли II. Но вот что важно: в отличие от Данухепы, она больше не была абсолютной хозяйкой дворца. После скандала роль Таваннанны ослабла, её влияние теперь зависело не столько от традиций, сколько от расположения царя и его окружения.

Этот случай стал предупреждением для всех будущих цариц. Теперь они знали: власть не принадлежит им по праву, она может быть отнята в любой момент. Если прежде Таваннанна была неподвластна даже новому царю, то после Данухепы ситуация изменилась — теперь Таваннанна должна была угождать царю и доказывать свою лояльность.

Но дело было не только в изменении придворного баланса сил.

Процесс над Данухепой стал прецедентом, который повлиял на саму династию.

Если раньше титул Великой Царицы мог передаваться независимо от воли нового царя, то теперь престолонаследие требовало полного подчинения со стороны царских женщин. Никто не хотел повторения того, что случилось с Данухепой. Теперь Таваннанна больше не могла открыто вести свою игру.

Кроме того, суд над ней обострил и без того нестабильную ситуацию в государстве. После падения Данухепы и уничтожения её окружения царский двор пережил очередную волну репрессий. Многие аристократы, поддерживавшие её, лишились своих позиций, а враждующие кланы получили шанс укрепиться при власти.

Смогло ли это сделать хеттскую державу сильнее? Вряд ли. Скорее, это стало началом новой череды интриг, в которых уже никто не мог чувствовать себя в безопасности.

Суд над Данухепой показал одно: даже самая высокая власть может быть сметена, если она становится неудобной. В тот момент это стало победой её врагов, но в долгосрочной перспективе — это стало символом того, что ни одна царица больше не будет чувствовать себя неприкосновенной.

А я мягко напомню, что если вам как и мне, нравятся исторические артефакты заходите в мой авторский телеграм-канал. В котором я делюсь фотографиями древних артефактов и исторических мест, сопровождая их познавательными описаниями и уникальными деталями.

СПАСИБО!

Нюрнбергский процесс1

Спасибо @Kaznach за донат, отправленный в поддержку моего блога!

Идея создания международного трибунала над главарями нацистской Германии родилась задолго до окончания Второй мировой войны. 27 апреля 1942 года советский нарком иностранных дел Вячеслав Молотов направил письмо британскому послу в СССР, в котором подробно изложил, каким чудовищным зверствам подвергается население на оккупированной нацистами советской территории: "В распоряжение правительства продолжают поступать сведения о том, что гитлеровские захватчики производят повсеместное ограбление и истребление советского населения, не останавливаясь ни перед какой жестокостью и насилием. Кремль располагает недавно захваченными документами, из которых следует, что преступления и зверства совершаются в соответствии с тщательно составленными планами германского правительства, которые предусматривают: - всеобщее ограбление населения нашей страны с захватом и вывозом в Германию личного имущества; - полное разрушение городов и деревень, из которых немецкая армия вынуждена отступать; - рабско-крепостнический труд и кабалу под господством германских захватчиков; - насильный увод в Германию на принудительные работы миллионов советских граждан, с зачислением их в разряд "военнопленных".

В начале 1942 года западные дипломаты и журналисты стали получать информацию о геноциде евреев, который нацисты проводили в оккупированной Польше и России. 30 июня 1942 года газета "Нью-Йорк Таймс" опубликовала статью с заголовком «1 000 000 евреев убито нацистами», в которой Всемирный еврейский конгресс со ссылкой на правительство Польши, бежавшего в Лондон после немецкой оккупации их страны, сообщал о том, что в Восточной Европе нацисты организовали массовое убийство евреев. Осознав, что развязанная Гитлером война это уже не просто борьба за территорию и мировое влияние, а самая настоящая война на уничтожение, правительства стран-союзниц приступили к обсуждению вопроса о судьбе нацисткой верхушки после предполагаемого разгрома Третьего рейха.

В ноябре 1942 года советский посол в Лондоне Иван Майский по поручению Сталина передал министру иностранных дел Великобритании Энтони Идену предложение о создании международного трибунала над нацистским преступниками, однако получил на него дипломатичный отказ. По мнению англичан, создание такого судебного органа заняло бы слишком много времени, разбирательство в суде было бы крайне долгим из-за языковых и процедурных проблем, а у подсудимых появлялись бы все основания для оспаривания законности самого существования трибунала. Британское правительство предлагало устроить групповой расстрел нацистских руководителей по правилам военного времени без суда и следствия, но получило отказ уже со стороны Сталина, который твердо стоял на том, что казнь Гитлера и компании должна состояться только после суда. К созданию трибунала склонялось также и правительство США. В конце концов, стороны пришли к консенсусу, и после победы над Германией правительствами СССР, США, Великобритании и Франции 8 августа 1945 года в Берлине был учреждён Международный военный трибунал. В его состав вошли по два судьи из каждой страны-союзницы, которые должны были определить ответственность ведущих немецких чиновников, военачальников и бизнесменов за совершенные Германией преступления против мира и человечности.

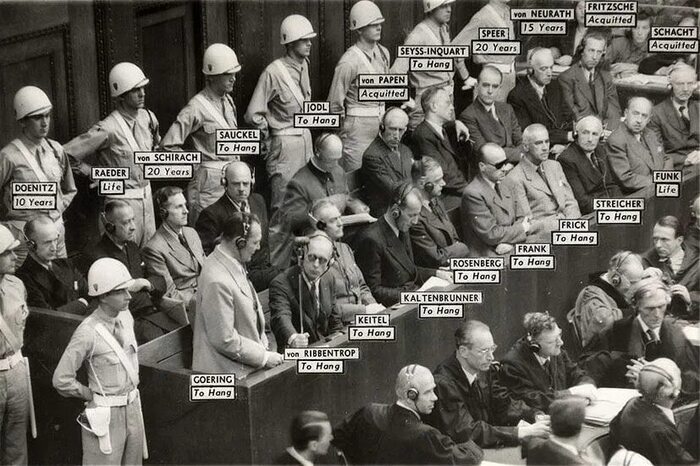

20 ноября в немецком городе Нюрнберг открылся первый судебный процесс под эгидой Международного военного трибунала, на котором перед судом предстали оставшиеся к тому времени в живых высшие руководители нацистской Германии. В список вошли ближайшие соратники Гитлера - Геринг Риббентроп, Гесс, Борман (предстал перед судом заочно, так как на тот момент считалось, что ему удалось бежать из Германии, однако нынешние историки сходятся во мнении, что он погиб во время обстрела Берлина), руководитель Германского трудового фронта, эксплуатировавшего труд немецких рабочих, Роберт Лей и один из главных идеологов теории превосходства арийской расы Альфред Розенберг.

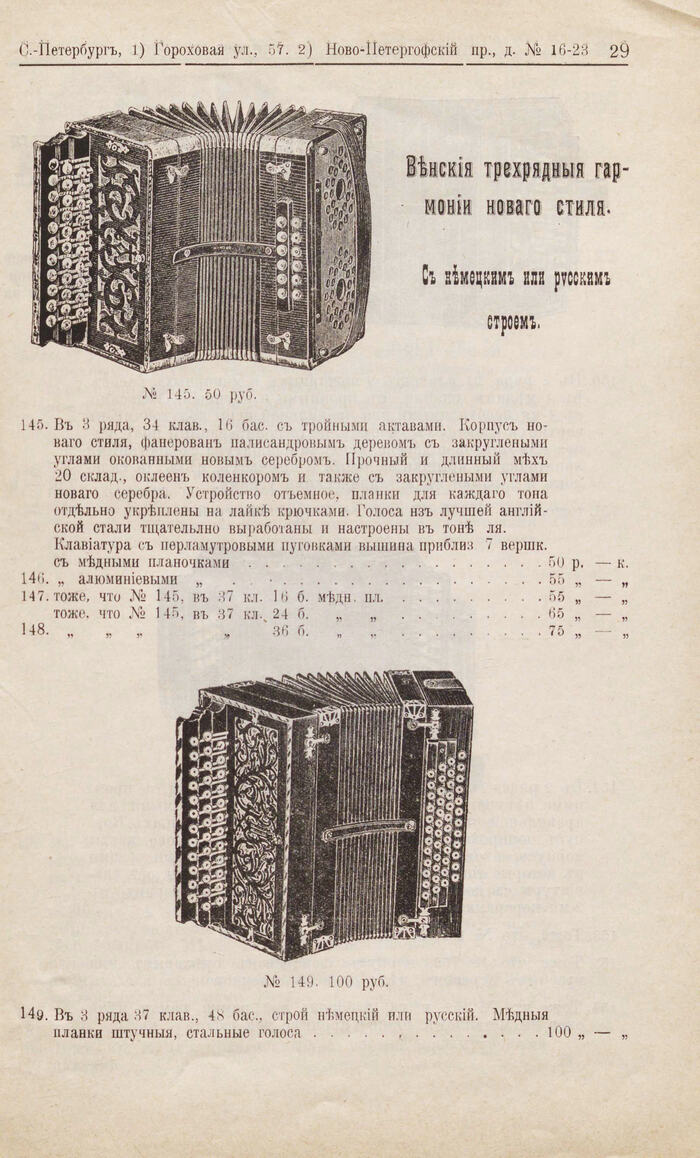

Главный административный аппарат Третьего Рейха - Франц фон Папен, помогавший Гитлеру захватить власть в Германии; наместник в Польше Ганс Франк; наместник в Австрии и Нидерландах Артур Зейсс-Инкварт; наместники в Чехии Нейрат и Фрик; ответственный за организацию принудительного труда угнанного в Германию населения оккупированных стран, Эрнст Заукель; ответственный за пропаганду на радио, Ганс Фриче; рейхсминистр вооружений и военной промышленности Альберт Шпеер; главный редактор еженедельника «Der Stürmer», на страницах которого разжигалась ненависть к евреям, Юлиус Штрейхер; рейхсминистр экономики Вальтер Функ и Ялмаар Шахт, помогавший Гитлеру перестроить экономику Германии в угоду военной промышленности.

Также обвинения в военных преступлениях были выдвинуты в адрес высшего командования армии и флота Германии - Дёница, Кальтенбруннера, Кейтеля, Йодля, Редера, Шираха и оружейного короля Густава Круппа, чьи заводы бесперебойно снабжали вермахт вооружением.

На всем протяжении процесса обвиняемые содержались в одиночных камерах размером 4 на 2 метра в Нюрнберской тюрьме под непрерывным наблюдением охранников. Однако круглосуточный надзор не сумел предотвратить самоубийство одного из подсудимых - 25 октября Роберт Лей соорудил из полотенца веревку и повесился на канализационной трубе. В его предсмертной записке было написано, что он не может больше выносить чувства стыда.

За три дня до начала процесса было решено освободить от уголовной ответственности Густава Круппа ввиду того, что из-за перенесенного инсульта он впал в маразм и к моменту начала суда находился в бессознательном состоянии. Оружейный король скончался 16 января 1950 года в австрийском замке Блюнбах, пролежав все это время в состоянии, близком к коме.

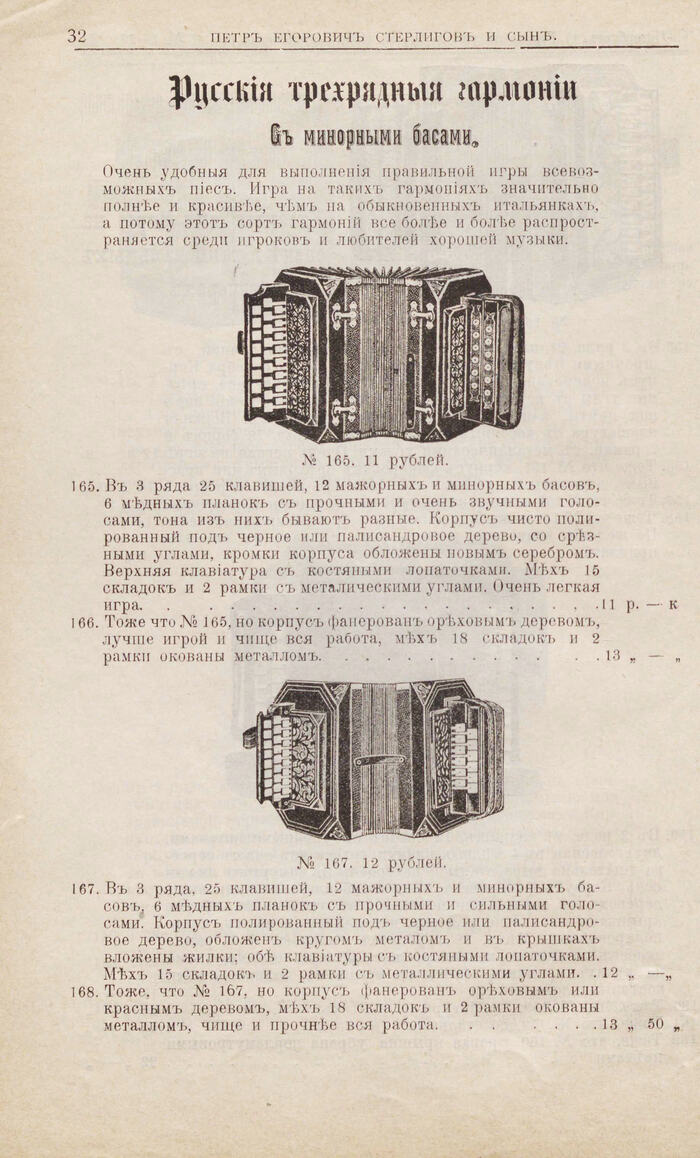

Американский прокурор предложил вместо Густава посадить на скамью подсудимых его сына Альфрида Круппа, который с апреля 1943 года фактически занимал пост руководителя концерна «Фридрих Крупп», однако это предложение было отклонено судьями. Тем не менее, в дальнейшем Альфрид все же предстал перед судом и в 1948 году был признан виновным в использовании рабского труда на своих завода и приговорён к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Как и многие нацистские преступники, он вышел на свободу гораздо раньше положенного. 4 февраля 1951 года по приказу американского верховного комиссара в Германии Джона Макклоя Крупп был досрочно освобожден, а часть его приговора, касающаяся конфискации имущества, и вовсе была аннулирована. Он быстро восстановил корпорацию Круппов и возглавлял её до самой своей смерти в 1967 году.

20 ноября в нюрнбергском Дворце юстиции открылось первое заседание Международного военного трибунала. Ввиду необходимости вести процесс сразу на четырёх языках (немецком, русском, французском и английском) было решено использовать синхронный перевод, для обеспечения которого американская компания IBM предоставила свою новейшую систему International Translator System. Панель управления данной системы обеспечивала до пяти языковых каналов, которые подавались в наушники, позволявшие участникам суда переключаться на любой из представленных языков. Микрофоны в зале имели жёлтую лампочку, чтобы предупредить выступающего с речью, что он говорит слишком быстро, и красный сигнал, который означал необходимость оратору остановиться. IBM передала оборудование на 200 человек бесплатно, попросив лишь оплатить расходы по транспортировке и отладке.

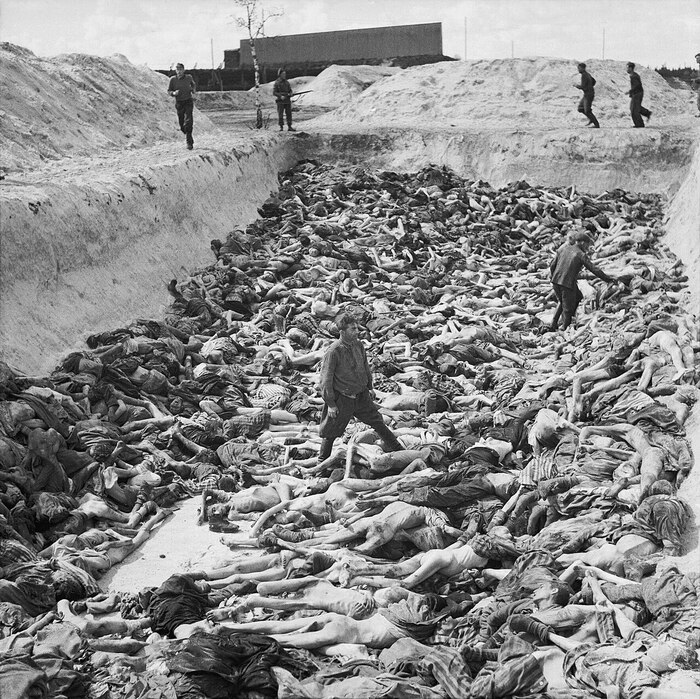

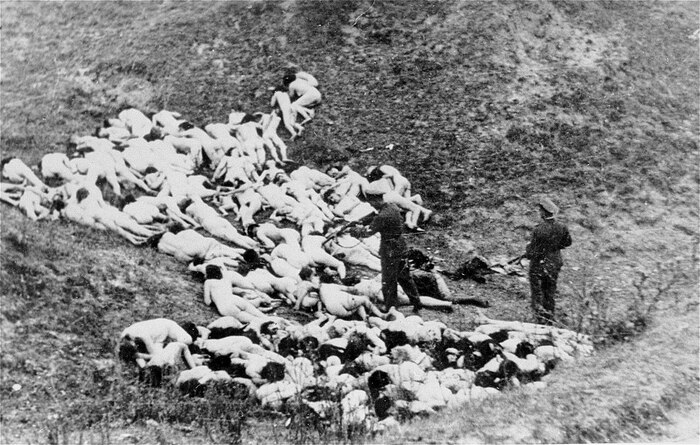

Со стороны обвинения выступали четыре прокурора из СССР, США, Великобритании и Франции, которые в своих выступлениях передали суду многочисленные документы, доказывавшие деятельность немецких расстрельных отрядов, работу газвагенов, убийства заложников и массовые казни, а также уничтожение людей в концлагерях. Советская прокуратура показала в суде найденные в освобожденных Красной армией концлагерях образцы обработанной человеческой кожи и мыла, изготовленного из человеческих тел. По началу многие участники процесса просто не могли поверить, что немцы могли устраивать такие зверства, и подозревали советских юристов в преувеличениях, однако их сомнения развеялись при просмотре 45-минутной кинохроники из лагерей, после которой американский судья Паркер три дня не вставал с постели, прибывая в тотальном шоке от увиденного.

Не менее гнетущее впечатление на присутствующих оказали и показания Германа Грабе, директора немецкой дочерней строительной фирмы на Украине. Он рассказал о том, как проходило убийство пяти тысяч евреев в украинском городе Дубно, свидетелем которого он стал: "Я, услышав автоматные очереди, доносившиеся из-за насыпи, и пошел к угольному карьеру. Там я увидел, как доставленные на грузовиках мужчины, женщины и дети всех возрастов сходили с машин и по приказу эсэсовца, державшего в руках плеть, раздевались в указанном месте. Я видел груду обуви, состоявшую примерно из 1000 пар, и огромные кипы одежды. Без криков и плача люди раздевались, собирались семьями, целовали друг друга, прощаясь, и ждали сигнала другого эсэсовца, который также с плетью в руках стоял у края карьера. Какая-то старая женщина с белыми, как снег волосами держала на руках годовалого ребенка, развлекая и веселя его. Родители со слезами на глазах смотрели на своих детей. Я хорошо помню одну девушку, тоненькую, черноволосую. Проходя мимо меня, она сказала: «Мне двадцать три года». Я обошел вокруг насыпи и увидел перед собой огромную могилу. Люди плотно лежали друг на друге рядами. Некоторые еще шевелились. Другие поднимали руки и поворачивали головы, чтобы показать, что они живы. Котлован был заполнен примерно на две трети. По моим подсчетам, в нем находилось около тысячи человек. Я поискал глазами человека, расстреливавшего несчастных. Это был эсэсовец. Он сидел на краю карьера, свесив ноги. Держа на коленях автомат, он покуривал сигарету. Обнаженные люди делали несколько шагов вниз и пробирались по телам мертвых в то место, куда им указывал эсэсовец. Они ложились на мертвых или раненых. Некоторые с тоской, тихими голосами утешали тех, кто еще был жив. Затем я услышал автоматную очередь. Заглянув в котлован, я увидел бившиеся в судорогах тела или уже неподвижные головы, лежавшие на телах нижнего ряда. Тут же подошла следующая партия. Люди спустились в котлован, легли рядами на предыдущих... Раздалась новая очередь... И так шли ряд за рядом... Клянусь всевышним, что все сказанное мной чистая правда".

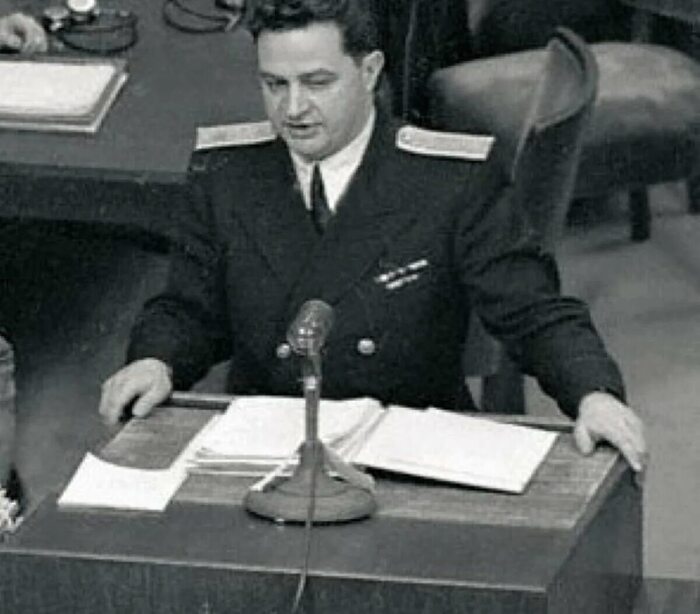

По настоянию советской стороны в обвинительное заключение был включён эпизод, согласно которому власти нацистской Германии объявлялись ответственными за убийство примерно 14000 польских офицеров в Катынском лесу под Смоленском в июне 1940 года. Однако причастность вермахта к этому эпизоду нацистские подсудимые яростно отрицали. По поручению советской генпрокуратуры официальную позицию СССР по Катынскому делу должен был зачитать Николай Зоря, помощник советского прокурора на Нюрнбергском процессе. Для подготовки к прениям Зоря ознакомился с бумагами советского следствия, в которых была изложена версия о том, что лагеря с польскими военнопленными под Смоленском были захвачены немцами, которые и расстреляли поляков осенью 1941 года. Многие доводы, изложенные в документах, показались Зоре сомнительными, и он обратился к своему непосредственному начальнику, генпрокурору Константину Горшенину, с просьбой отпустить его в Москву, чтобы там он смог изложить свои сомнения заместителю наркома иностранных дел СССР Андрею Вышинскому, так как с этими документами он выступать не может. На следующее утро, 22 мая 1946 года, Николая Зорю нашли мёртвым в его гостиничном номере. По советской версии, смерть произошла из-за неосторожности при чистке оружия. Тем же утром, когда было обнаружено тело гособвинитель с советской стороны, Руденко лично явился в офис американской миссии и сообщил эту версию американскому прокурору Роберту Джексону и запросил у того санкцию на немедленное перемещение тела погибшего с места происшествия в советскую зону оккупации в Лейпциг, минуя какие-либо медицинские экспертизы трупа. Джексон распорядился беспрепятственно пропустить тело Зори в советскую зону оккупации.

Что же до решения Нюрнбергского трибунала по Катынскому расстрелу, то споры об этом идут до сих пор... В тексте приговора отсутствует упоминание Катынского расстрела, на основании чего часть историков делает вывод, что трибунал так и не поддержал обвинения в причастности немцев к этому эпизоду. Другая часть исторического сообщества указывает на то, что в приговоре в принципе отсутствуют упоминания большинства конкретных эпизодов, в которых обвинялись нацисты, так как он выносился по всем ним одновременно, а значит, Нюрнберский процесс признал немцев виновными в Катынском расстреле.

Нюрнбергский процесс длился 316 дней. На всем его протяжении никто из подсудимых не пытался отрицать факт совершения военных преступлений, однако всю ответственность за них они перекладывали на умерших к тому моменту Гитлера, Гиммлера и Гейдриха. Также они утверждали, что правительство нацистской Германии в годы войны вело себя так же, как и правительства Союзных держав, ссылаясь, среди прочего, на факт американских атомных бомбардировок Японии, и что бывшие лидеры Рейха предстали перед судом только потому, что их страна потерпела поражение в войне. Несколько подсудимых признали, что их антисемитизм был доказан документально, но они настаивали на том, что их антисемитские высказывания имели мало общего с политикой массовых убийств. По их версии, подобный антисемитизм ничем не отличался от антиеврейских стереотипов, распространённых в других странах. Так, Фриче и Ширах заявили, что их неприязнь к евреям была вдохновлена американским предпринимателем Генри Фордом. В своем последнем слове на суде никто из обвиняемых так и не признал свою вину, утверждая, что "их совесть чиста".

Вынесение приговоров на Нюрнбергском процессе проходило с 1 сентября по 30 сентября 1946 года. К смертной казни через повешение были приговорены: Геринг, Борман, (заочно), Кальтенбруннер, Риббентроп, Кейтель, Розенберг, Франк, Фрик, Штрейхер, Заукель, Йодль и Артур Зейсс-Инкварт. К пожизненному заключению: Рудольф Гесс, Вальтер Функ и Эрих Редер.

К тюремному заключению сроком от 10 до 20 лет были приговорены: Ширах, Шпеер, Нейрат и успевший побыть несколько дней правителем Третьего Рейха адмирал Дёниц (приговорен к 10 годам заключения).

Подручный Геббельса Ганс Фриче, бывший премьер-министр Германии Франц фон Папен и бывший министр экономики Ялмар Шахт были оправданы, так как трибунал не счел их прямо причастными к нацистскому заговору и к преступлениям против человечности. В дальнейшем Фриче, Шахт и Папен были осуждены на длительные сроки за другие преступления комиссией по денацификации, однако в реальности они отсидели по несколько лет и к 1950 году оказались на свободе.

Ближайший соратник Гитлера, Герман Геринг, не собираясь оканчивать свои дни на виселице, за несколько часов до казни принял яд. Откуда он его взял, стало известно лишь в феврале 2005 года. 78-летний Герберт Ли Стиверс из Калифорнии, служивший в Нюрнбергской тюрьме в 1946 году, признался в интервью газете Los Angeles Times, что именно он передал Герингу ампулу с ядом по просьбе знакомой немецкой девушки, полагая, что это лекарство. Остальные же приговоренные к смерти нацисты были повешены в тюремном спортзале нюрнбергской тюрьмы в ночь на 16 октября 1945 года. На следующий день вышло официальное сообщение Совета трибунала, гласившее, что тела казнённых были кремированы, а прах утилизирован. Позднее выяснилось, что после казни тела нацистских преступников были тайно перевезены в Мюнхен, где их кремировали, а прах развеяли над ручьём, впадавшим в реку Изар.

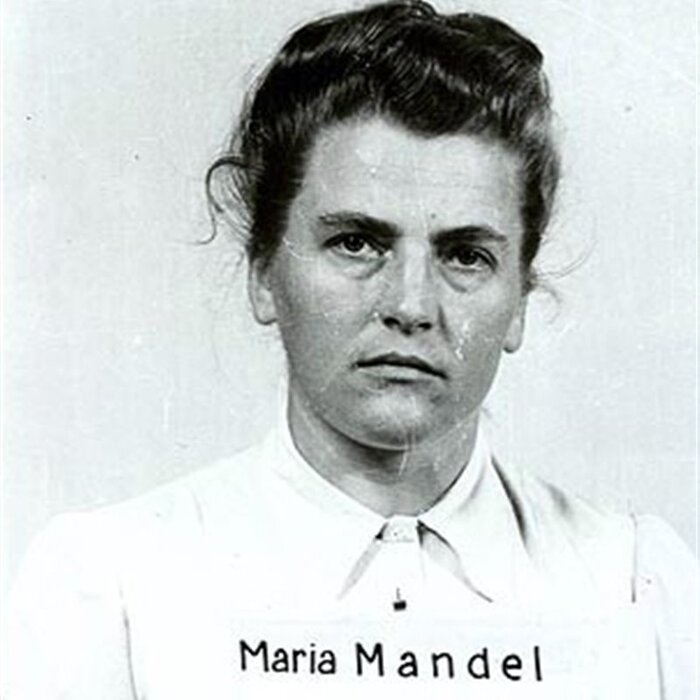

Вслед за Нюрнбергским процессом состоялся ряд других трибуналов, на которых за свои злодеяния ответ держали непосредственные исполнители нацистских зверств, в том числе коменданты и административный персонал концлагерей Аушвиц, Дахау, Бухенвальд и других. Большинство из них были приговорены к повешенью, которое зачастую происходило на территории тех лагерей смерти, в организации которых они принимали непосредственное участие. Были среди осужденных и женщины. Мария Мендель занимала пост начальницы женского отделения концентрационного лагеря в Освенциме. Она лично производила отборы заключённых и тысячами отправляла их в газовые камеры. Известны случаи, когда Мандель лично на время брала под своё покровительство нескольких заключённых, а когда они ей наскучивали, вносила их в списки к уничтожению. Также именно Мандель принадлежит идея и создание женского лагерного оркестра, встречавшего у ворот новоприбывших заключённых весёлой музыкой. Мандель была повешена 24 января 1948 года в краковской тюрьме Монтелюпих.

Еще одной женщиной, официально признанной нацистской преступницей, стала Ильза Кох, жена коменданта лагеря Бухенвальд. По ее приказу из кожи узников делали абажуры и сувениры. По результатам первого суда она была приговорена к смертной казни, которая была заменена на пожизненное заключение из-за беременности осуждённой. В июне 1948 года Кох подала апелляцию, по которой генерал Люциус Д. Клей, военный губернатор оккупационной зоны США, рекомендовал сократить срок тюремного заключения до четырех лет, так как доказательства против Кох были минимальными, основывались в основном на слухах и не выдерживали объективной проверки. В США после того, как стало известно о сокращении наказания, прошли крупные протесты, что привело к созданию в Вашингтоне комиссии Сената по расследованию военных преступлений. Комиссия сочла апелляционное решение необоснованным и просила передать Кох немецкому суду. В конце 1949 года окружной суд Аугсбурга предъявил ей обвинения в убийствах и вновь приговорил к пожизненному заключению. 1 сентября 1967 года Кох повесилась в своей камере.

Многим нацистским преступникам удалось бежать от правосудия, избежав тем самым наказания за свои деяния. Одним из них был врач Йозеф Менгеле, проводивший медицинские опыты на узниках концлагеря в Освенциме. В его "послужной список" входило: кастрация мальчиков и мужчин без наркоза, попытки изменить цвет глаз ребёнка впрыскиванием различных химикатов в глаза, попытка создать сиамских близнецов, сшив цыганскую двойню, ампутации органов и прочее. Жертвами Менгеле стали десятки тысяч человек. Под конец войны "Ангел смерти" был переведён на работу в другой польский концентрационный лагерь, Гросс-Розен. Там в один из дней Менгеле переоделся в униформу и присоединился к армейскому подразделению, которое вскоре сдалось вооруженным силам США. Изображая офицера немецкой армии, Менгеле сдался в плен американцам. В начале августа 1945 года не установив его настоящую личность американские военные отпустили его на свободу. С конца 1945 года до весны 1949 года Менгеле под вымышленным именем работал на ферме в Баварии, а позже переселился в Аргентину, которая с радостью принимала нацистов (в 1943 году, после военного переворота, Аргентина оказалась под властью диктатора Хуана Перона, сочувствовавшего немецким нацистам), где открыл аптеку и занимался медицинской практикой. В 60-х Менгеле переехал в Бразилию, где и умер 7 февраля 1979 года. В тот день во время купания в океане у него случился инсульт, в результате которого он утонул. За два года до этого Менгеле разыскал его сын Рольф, по мнению которого отец остался нераскаявшимся нацистом, утверждавшим, что "лично он никому не причинял вреда и только выполнял свой долг".

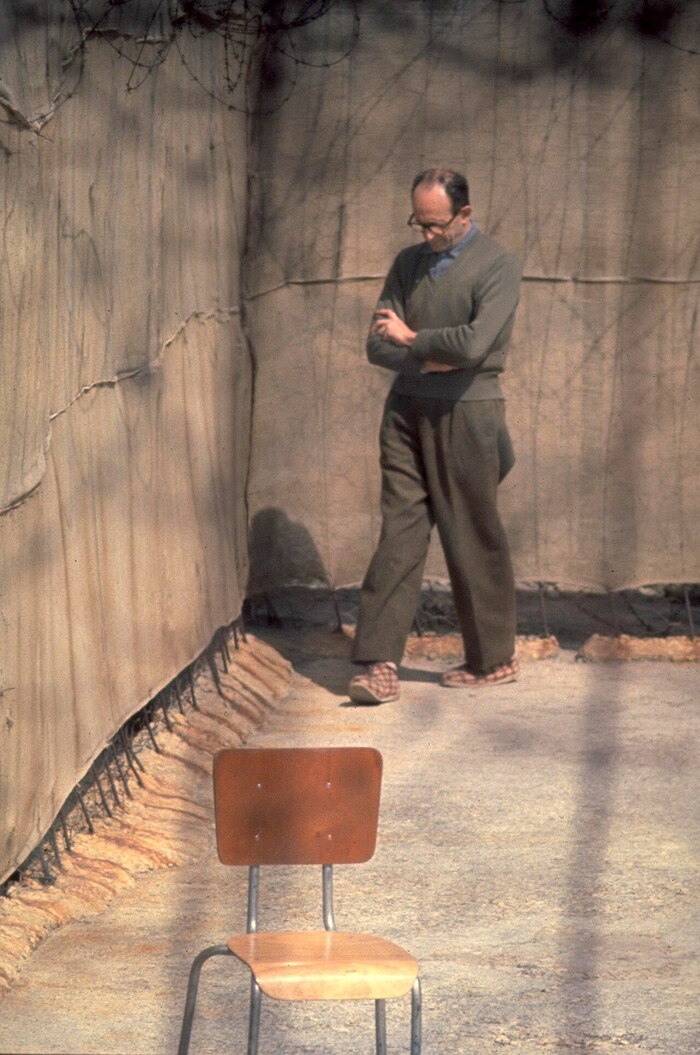

Адольф Эйхман, отвечавший в Третьем рейхе за организацию депортации евреев из Германии и оккупированных стран Европы в лагеря смерти, также нашел укрытие в Аргентине, однако, в конечном уйти от наказания ему уйти не удалось. 11 мая 1960 года прямо на улице Буэнос-Айреса Эйхман был схвачен группой израильских агентов Мосад. 20 мая врач-анестезиолог Йона Элиан сделал Эйхману укол транквилизатора, после чего тот был вывезен в Израиль в качестве заболевшего члена экипажа на самолёте израильской авиакомпании El Al, который прилетел в Буэнос-Айрес на празднование 150-летия независимости Аргентины. В Израиле Эхман был передан суду, который вынес ему смертный приговор. В ночь с 31 мая на 1 июня 1962 года он был повешен в тюрьме города Рамла.

Нюрнбергский процесс и последующие за ним другие трибуналы окончательно поставили точку в истории Второй мировой войны, в которой участвовало 62 государства из 74, существовавших на тот момент, и от последствий которой погибло более 70 миллионов человек. Очень хочется верить, что это была последняя мировая война в истории человечества.

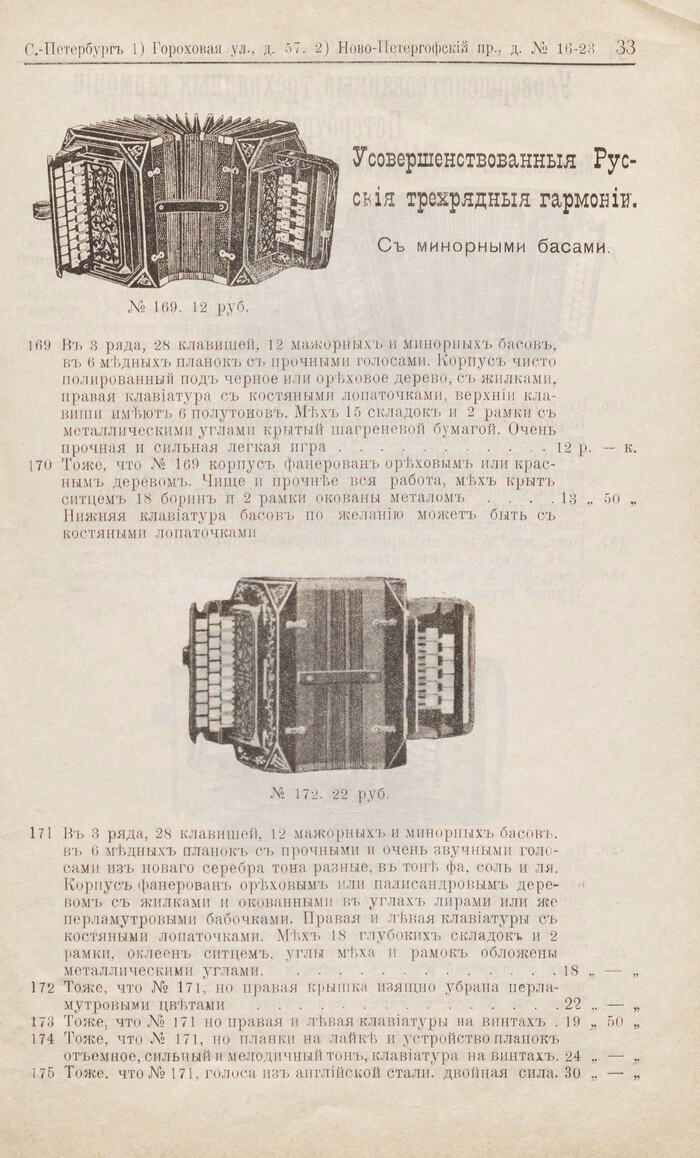

P. S. Спасибо всем, кто читал статьи данного цикла, и отдельная благодарность тем, кто поддержал их рублем! Следующая серия статей будет посвящена событиям Первой мировой войны. Подписывайтесь, будет интересно!

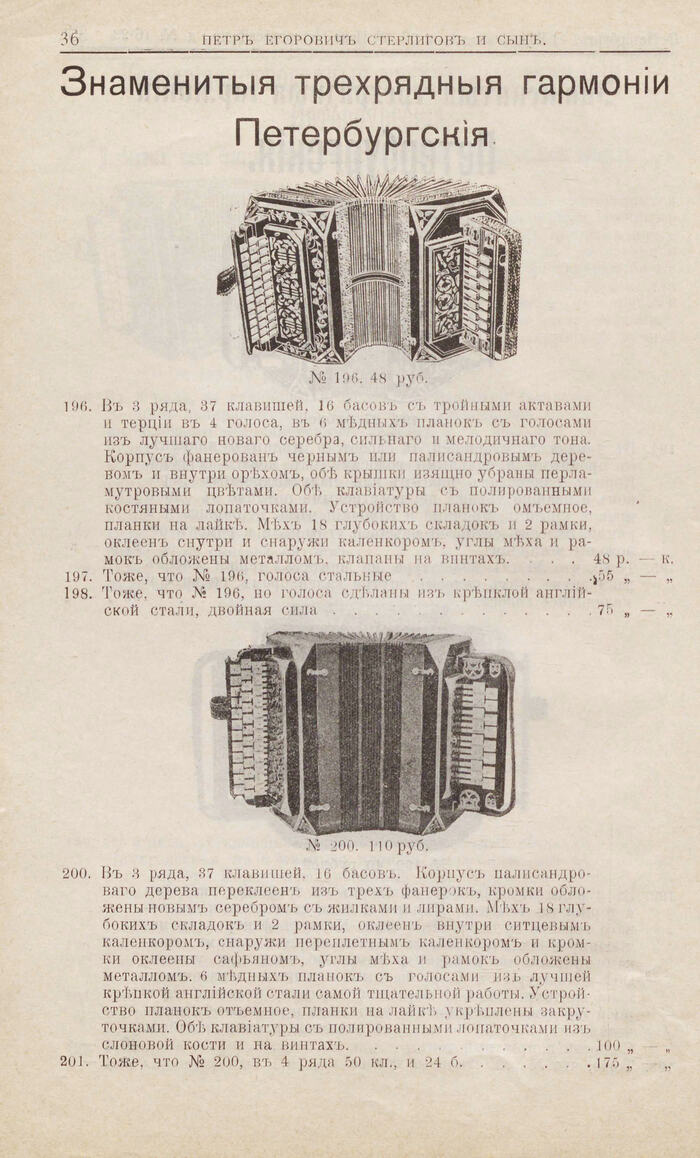

До скорых встреч!)