Красота Новой Азии. Часть VIII - Эпилог

Вестминстерский дворец был построен в середине XIX в. Англичане любили привозить лидеров завоёванных земель в свою столицу для демонстрации превосходства своей материальной культуры.

В истории есть три самых главных вопроса, которыми чаще всего задаются люди: "почему пал Рим", "почему Промышленная революция случилась именно тогда и именно там" и, наконец, "почему Запад опередил Восток".

Этот цикл статей должен был показать важную истину - Азия развивалась тоже. И Китай, и Индия, и Центральная Азия, и Иран, и Османская империя - все эти державы и регионы были отнюдь не стагнирующим царством дикости. Они обновляли достижения своих цивилизаций и шли поступательным развитием.

Со стороны Европы история казалась стрелой, которая вела их из Тёмных веков к миру будущего и прогресса. На практике, увы, всё куда сложнее. Европа достигла своего превосходства над Азией, о чём, я надеюсь, читатель начал догадываться гораздо раньше этой статьи, ещё в Классическом Средневековье - в XIII-XIV вв. Вы не могли не заметить, что Европа достигла совершенства в некоторых областях, которые и привели её в результате к Промышленной революции. Которая, в свою очередь, привела её к господству над миром.

Во-первых, во всех азиатских регионах был довольно скудный уровень механизации. Это удивительно, конечно, но предельно утилитарные культуры, такие как китайская, например, да ещё и остро нуждающиеся в совершенных ирригационных системах и умеющие выстраивать сложные механизмы, не пришли к сложной металлургии, океаническому мореплаванию, мануфактурному производству, колесцовому замку, сменной пороховнице в артиллерии - список можно продолжать долго. Это даже не объяснить, например, низкой плотностью населения или, скажем, высокой численностью населения (первое бы объяснило отсутствие возможности концентрировать трудовые, интеллектуальные и военные ресурсы, а второе - отсутствием необходимости механизировать ручной труд) - в Азии были достаточно разнообразные регионы с разными исходными демографическими условиями. Но факт есть факт - отдельные части Европы раз за разом предлагали революционные открытия, которые быстро распространялись среди соседей. Самый яркий пример - Россия, которая к началу Петровских реформ безбожно отстала от Западной Европы, но импортировала технологии и вскорости создала собственные институты их воспроизводства.

Во-вторых, в Азии не родился класс, который бы воспроизводил фундаментальную науку. Тут, скорее, парадоксально то, что в Европе было совершено такое чудо - никто, даже сами философы и первооткрыватели в Европе не имел утилитарной необходимости в этих открытиях. Коперник, Галилей, Лейбниц, Декарт и многие другие нередко творили даже вопреки устоявшейся парадигме, а их достижения часто находили применение в экономике после их смерти. Мой любимый пример - Леонардо да Винчи, который случайно совершил революцию в военном деле, походя изобретя колесцовый замок.

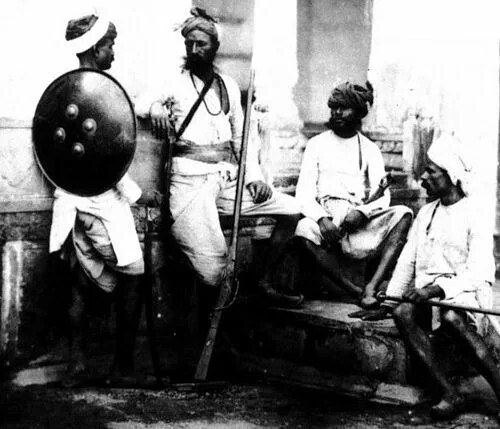

В-третьих, в Азии существовали фундаментальные проблемы на пути к сильному государству. За редчайшими исключениями (вроде Японии, например) не удалось обеспечить монополии государства на насилие (повсеместно существовали самоорганизованные общины и вооружённое простое население) - нельзя насадить государственное право в условиях, когда правительству необходимо договариваться с широкими слоями населения. Можно сколько угодно умиляться тому, какими вольными были люди в Азии, но возможность переходить дорогу на красный свет - слабое утешение для тех, кто не может обеспечить долговременную стабильность и создать эффективную сверхцентрализованную экономику. Ну нельзя было вести "магазинную войну" как в Европе в конце XVII в., когда приходилось регулярно доказывать общинам, что они не зря платят налоги.

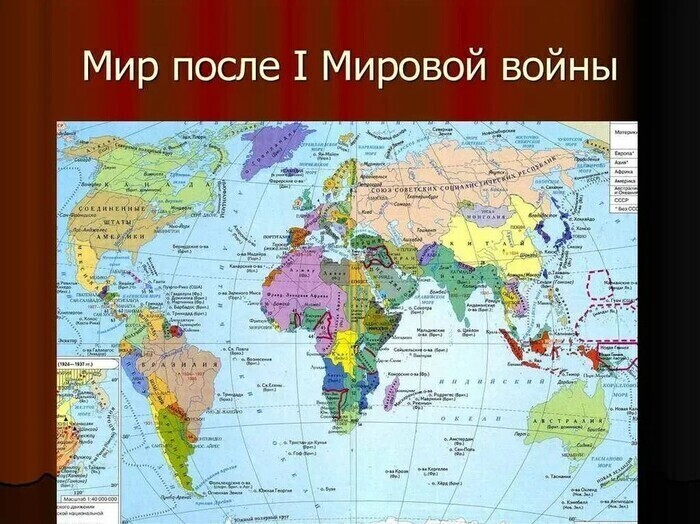

С одной стороны, Азия скукожилась донельзя. С другой стороны, даже в самый европоцентрический период истории большая часть не-российской Азии независима.

Есть два противоположных тезиса относительно азиатского региона накануне европейского завоевания. Перед тем как переходить к фактической информации, я познакомлю читателя с каждым из них, дабы сохранить непредвзятость.

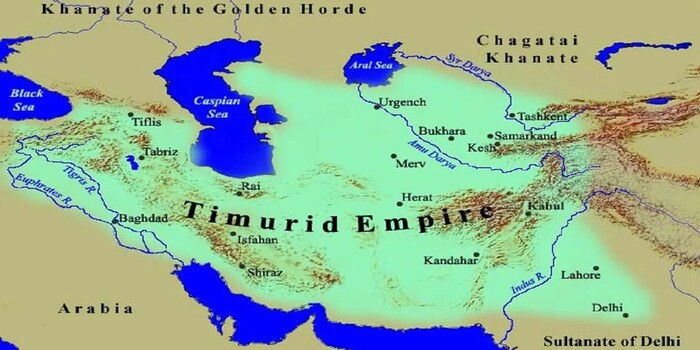

Первый звучит так. Азия в начале XVIII в. находилась в глубоком кризисе. Культура вот уже много веков пережёвывала достижения начала тысячелетия, не переходя к рационализму науки и высокоорганизованной экономике. Каждый регион как на макроуровне (Индия, Афганистан, Китай, Турция), так и на микроуровне (отдельные провинции каждой из этих держав) жил словно сам по себе, во многом обеспечивая себя собственным хозяйством и экспортируя лишь редкую номенклатуру дорогостоящих, элитарных товаров. Глобальные климатические перемены вызывали всё новые потрясения, что приводило к регулярным демографическим кризисам. А формирование крупных империй, разделённых естественными границами, с одной стороны, помогало их экономической обособленности, с другой же - приводило к деградации их военной мощи. В совокупности это привело к их серьёзному отставанию и, в конечном счёте, гибели.

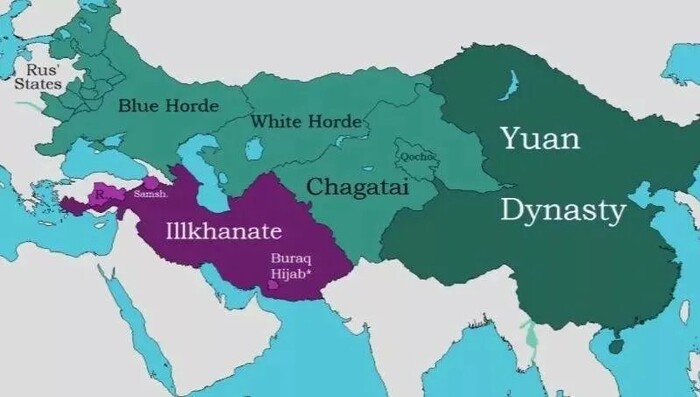

Второй звучит так. Азия представляла собой израненный долгими войнами регион, который начал восстановление лишь к концу XV в., уже отстав от Европы. Долгая работа по восстановлению хозяйства и демографии привела к формированию крупных империй, которые смогли сделать выводы из ошибок прошлого и построить новое общество, лишённое многочисленных недостатков прошлых итераций. Между общинами воцарился мир на основе общественного договора, составлявшегося из смеси правительственного, религиозного и обычного права. Появилась общеазиатская торговля, которая помогала обмениваться культурными и технологическими достижениями. Регион пришёл в эпоху долгого мира, догнав Европу к середине XVII в. Тем не менее, Азия оказалась не готова к новому тяжелейшему испытанию, следующему за монгольским нашествием - к Промышленной революции, которая началась за её пределами. Но нельзя забывать и о неминуемом внутреннем колесе истории - возрождённое и обновлённое общество перешло на новую стадию развития, неизбежно спровоцировав новый кризис. Оба этих фактора совпали - с одной стороны, внутренний надлом, с другой - внешняя угроза. Это привело к новому кризису, из которого Азия выходит и по сей день.

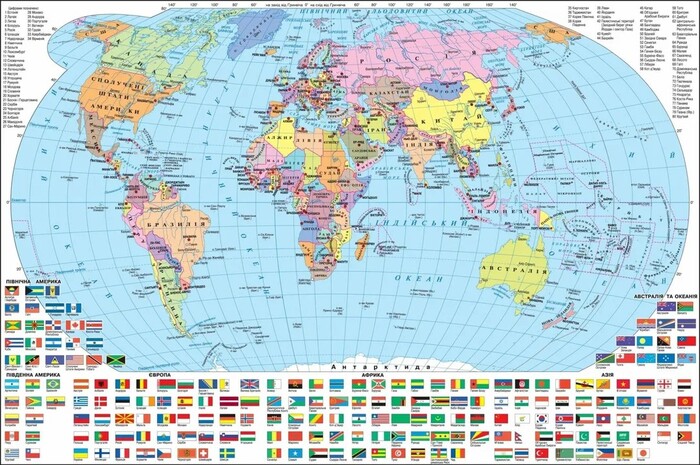

Если говорить честно и откровенно, я искренне и всецело убеждён, что Азию ждёт повсеместное восстановление. Китай уже догнал Европу экономически и культурно, Индия переживает бурный хозяйственный и научный рост, даже ближневосточный регион наконец-то начал выкарабкиваться - достаточно посмотреть на иранскую ядерную программу, логистику ОАЭ, турецкую военную и мирную промышленность, экономику Израиля. Я глубоко убеждён в том, что к пенсии застану мир, в котором всё вернётся на круги своя и довольно короткий по историческим меркам период с XVIII по XX вв. будут восприниматься просто очередным азиатским кризисом в богатой истории этих народов.

В Китае в середине XVII в. закончился переход от китайской династии Мин к маньчжурской династии Цин. Маньчжуры представляли собой оседлое население, часть китайской культурной Ойкумены. Получившееся государство, к слову, сильно походило, скажем, на послепетровскую Россию - её монолитности отнюдь не мешали различия между правящей элитой и подавляющим большинство населения. До конца XVIII в. Китай пережил невероятный культурный, экономический и политический расцвет, побив рекорды по численности населения, ВВП и территориальному росту. Ругаемый историками предыдущих поколений протекционизм защитил её экономику сначала от Индостана, затем - от Европы. Климатические и финансовые потрясения были решены мудрой политикой монархов - они импортировали американские серебро и растительные культуры (в первую очередь, конечно, картофель). Блестяще справились китайцы и с японской, и с тибетской, и с монгольской (ойратской), и даже с русской угрозами - частично военной силой, частично дипломатией. Увы, с середины XVIII и до середины XIX вв. эта стране не вела войн. Выросло поколение, чьи прадедушки не помнили, чтобы их прадедушки воевали. Армия настолько деградировала, что стала лёгкой добычей европейцев в Опиумных войнах. Тем не менее, правительство инициировало реформы, которые помогли им, например, в конфликте с Францией или, скажем, в недопущении Россией захвата Восточного Туркестана. Однако рост могущества Японии и недостаточность реформ привели эту страну к поражению на рубеже XIX-XX вв. Со всем уважением к китайскому народу, я нахожу отсутствие европейского влияния в их проблемах в первой половине XX в. - страна пыталась модернизироваться, но погрязла в кризисе гражданских войн и неудачных решений Мао Цзэдуна. Более того, Китаю повезло с помощью советских и американских войск в уничтожении "монголов" этого столетия - милитаристской Японии.

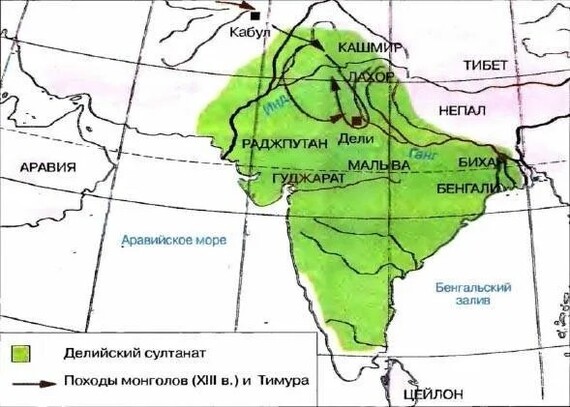

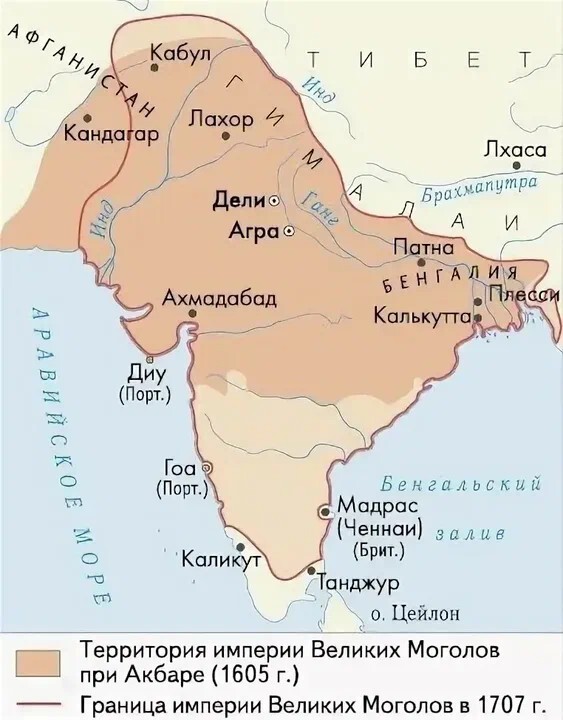

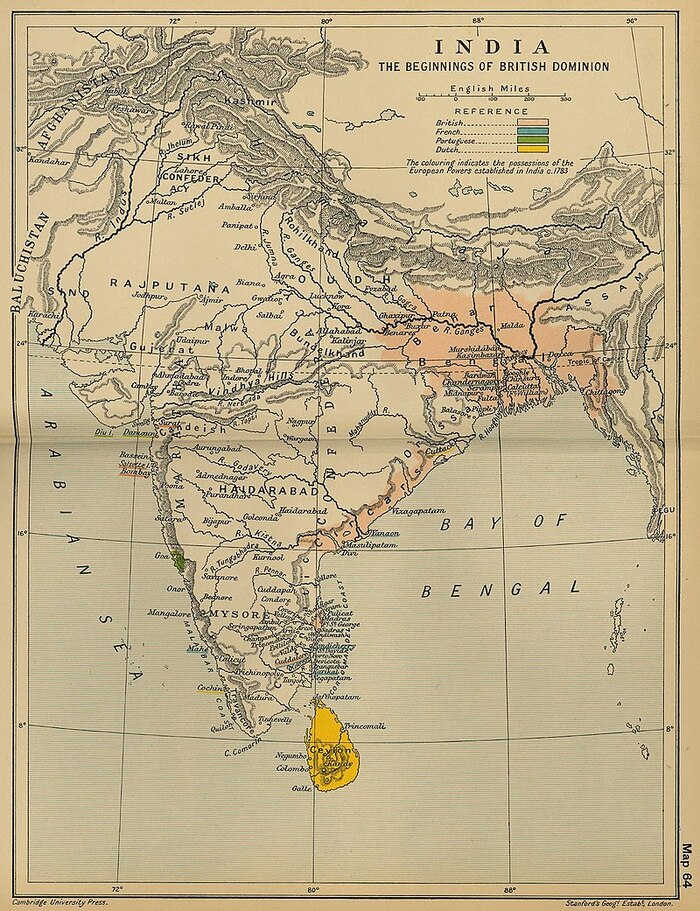

Обратите внимание, сколь малую часть Индии контролировали британцы во времена Великой Французской революции. Об этом часто забывают, но англичане завоевали регион только в XVIII в.

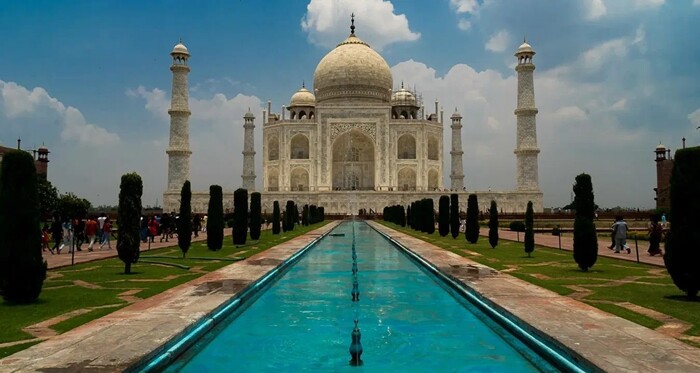

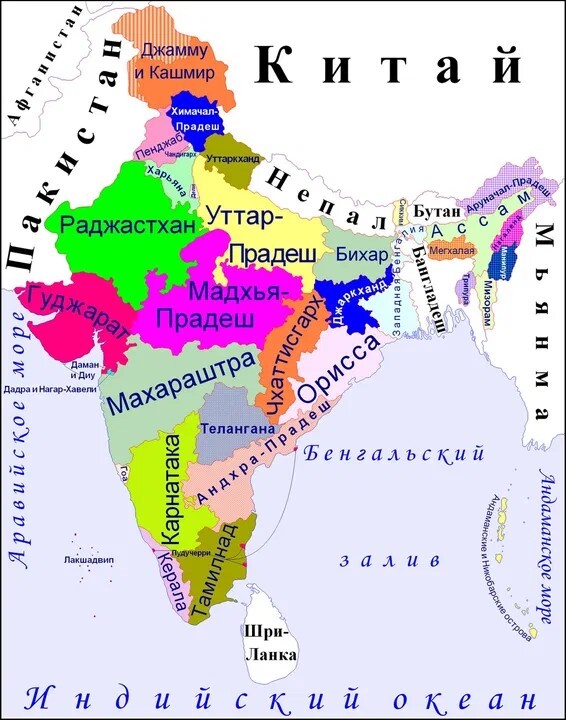

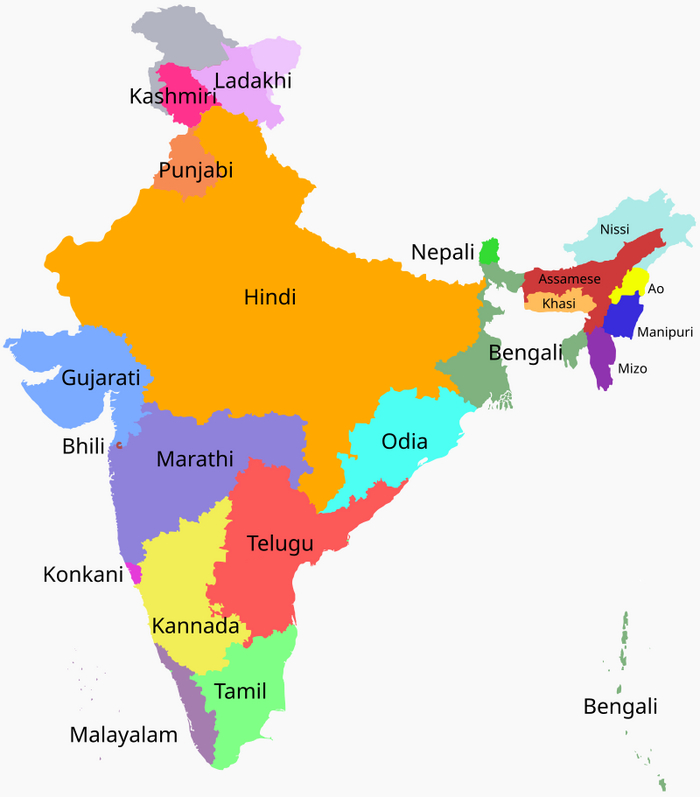

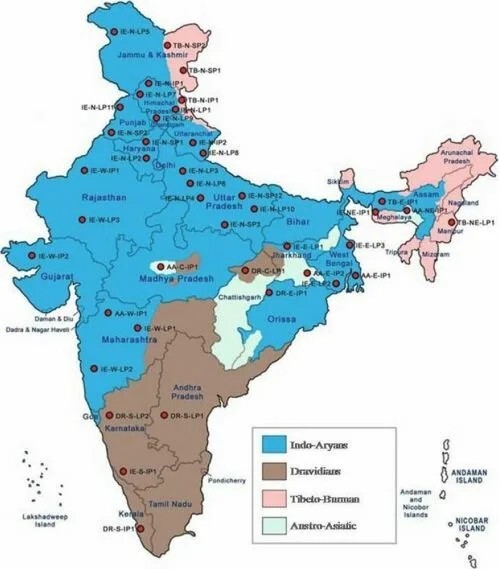

Индию уже в середине XVII в. сотрясали внутренние войны. Правление целого ряда падишахов - в особенности, Аурангзеба - привели к тяжёлому кризису. Он связан с тем, что исламское правительство и богатейшие, но индуистские народы имели разные взгляды на развитие страны. Первые справедливо полагали развитие в централизации, единомыслии и универсализме права, в монополии государства на насилие; вторые же стали настолько богаты, могущественны и культурно развиты, что попросту не понимали претензий центральной власти, более того - после сокрушительного насилия со стороны оной, они увидели в европейцах более приемлемый аналог. Здесь надо сделать оговорку, что Британская Ост-Индская компания вплоть до конца XVIII в. обладала лишь незначительным кусочком субконтинента - собственно, Бенгалией. И её политика действительно была гораздо мягче, лояльнее к местному населению, чем политика последних падишахов. В XIX в. Великобритания очень сильно повлияла на субконтинент - в то время как рядовое население обнищало, правящие круги сказочно разбогатели, получили европейское образование и создали национальную культуру и буржуазию по европейскому образцу. В первой половине XX в. Индийский Национальный Конгресс - это полностью продукт национальных элит, финансируемый национальной же буржуазией. Конечно, европейцы сломали регион об колено, но они же помогли в кратчайший по историческим меркам срок совершить вестернизацию региона.

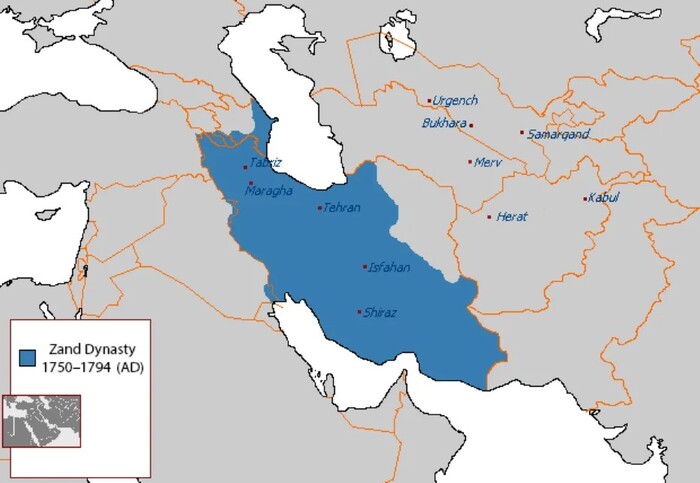

Об этом часто забывают, но европейцы не прилагали усилий в уничтожении блистательного Сефевидского государства.

Сефевидский Иран пал в первой половине XVIII века. С одной стороны, наложилась деградация правящей династии, с другой стороны - экономическая отсталость от соседних регионов, с третьей стороны - многочисленные внешнеполитические провалы. Их упадок соотнёсся с политическим и экономическим подъёмом Афганистана. На полторы сотни лет здесь воцарилась новая династия, которая пыталась проводить вестернизацию, но не преуспела на этом поприще. В конце концов в силу внутренней комплексной слабости её опутали неравноправные экономические соглашения. Ей повезло оказаться в XIX-XX вв. на обочине мировых потрясений, поэтому Персия до сих пор продолжает поступательный рост, опираясь преимущественно на национальные и слабо вестернезированные институты.

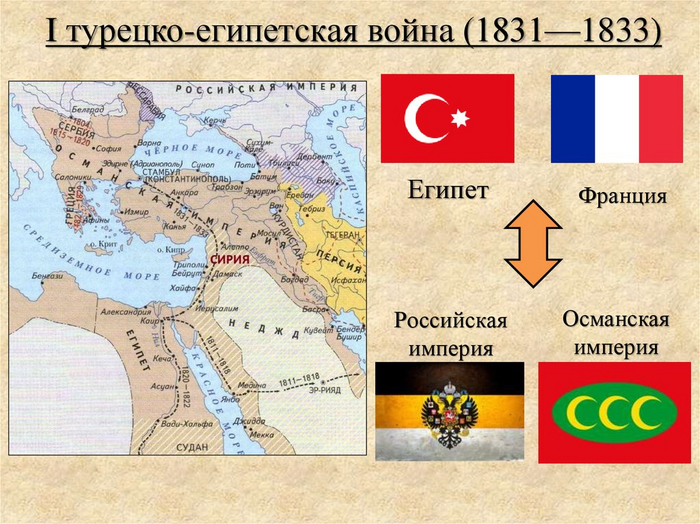

Потеря Египта Турцией стала куда более значимым событием, чем десятилетия отпадания Балкан. Интересно, что Россия в этой борьбе выступала на стороне турецкого султана.

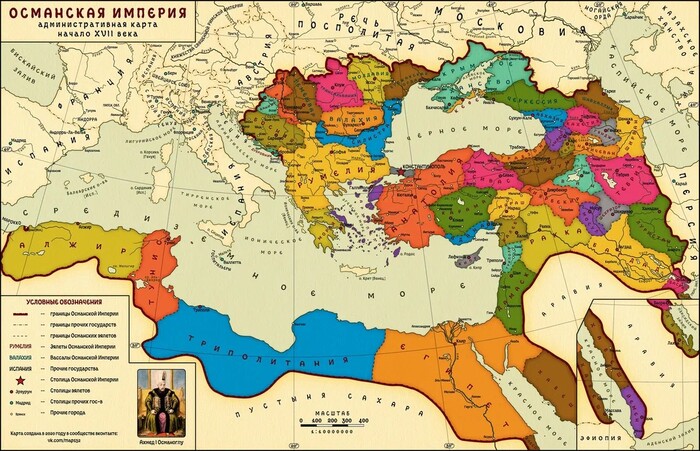

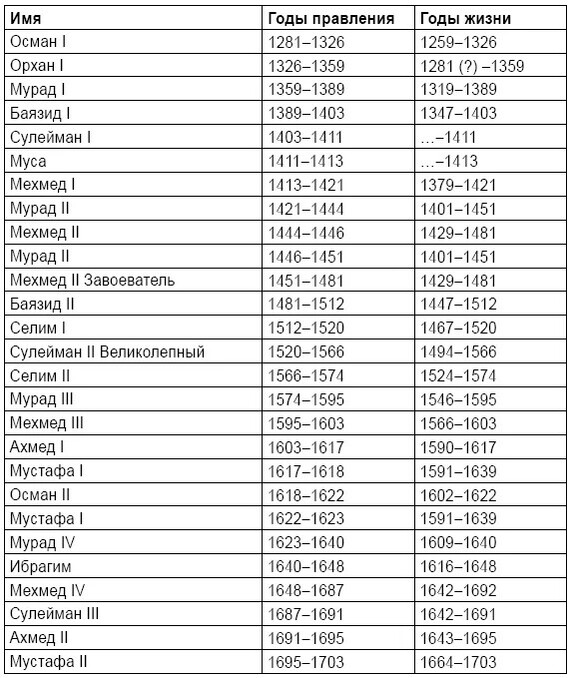

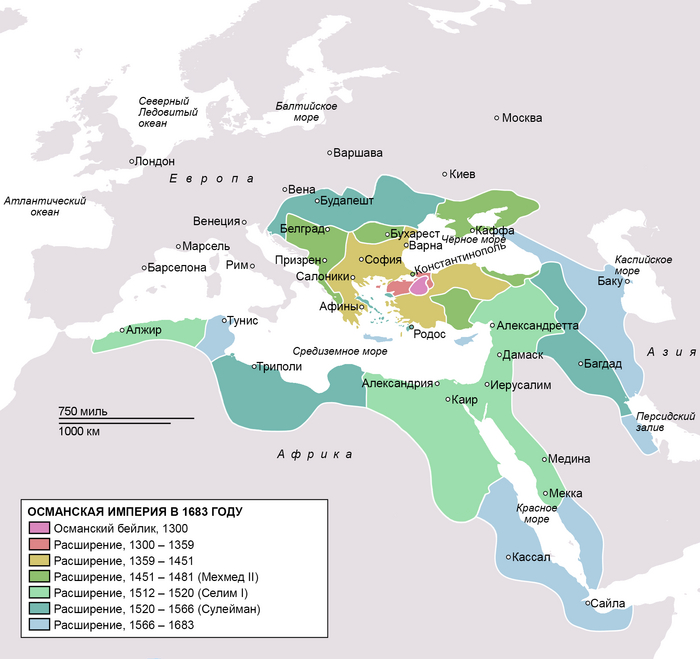

Османская империя попала в очень сложное положение. Уже в XVIII в., с одной стороны, она обладала современными институтами, армией, культурой и экономикой, но встала перед таким количеством внутренних вызовов, что они полтора века уничтожали её изнутри. Арабская борьба за независимость, вестернизация христианского общества на Балканах, Ренессанс в христианских провинциях Закавказья на почве втягивания в культуру России, европейский колониализм и экспансия России - всё это ударило по стране по историческим меркам одновременно. И нельзя сказать, кто для Турции был пагубнее и кто нанёс ей более страшное поражение - русский солдат или египетский. Тем не менее, до самого последнего своего дня каждое поколение османских элит и интеллигенции проводили реформы, пытаясь нащупать тот путь, который сохранит единство, могущество и мощь страны. В конечном счёте это привело к блистательному правлению Кемаля Ататюрка и его реформам, которые помогли сохранить статус Турции в качестве сильной ближневосточной державы.

Изучая азиатскую историю Нового времени, я не вижу перед собой стагнирующие дикие и отсталые народы. Ещё меньше я вижу того самого европоцентризма и, как мне кажется, даже мои более старшие коллеги ещё в девяностые годы прошлого века окончательно пришли к мысли, что на руках европейского колониализма гораздо меньше крови и гораздо меньше пользы, нежели то, что сами азиаты причинили себе сами. В этом смысле гренадёр уж больно смахивает на крестоносца Средневековья - он сам считает, что нанёс решающий удар в сердце врага, тогда как объект его нападения уж больно долго воевал внутри себя. Ему кажется, что именно он вывел захваченный им регион из варварства, но что-то все главные решения местные жители приняли сами. Ему кажется, что он главный друг или главный враг местных жителей, но они смотрят на него и недоумевают: "А, ты всё ещё здесь?.."

И пусть это не оскорбляет европейское эго!

Спасибо, что были со мной в этом приключении. Пишите, чему, по вашему мнению, стоило бы посвятить следующий цикл. И, конечно же, делитесь мнениями после прочтения. И задавайте ваши вопросы. Увидимся в следующий раз.

Надеюсь, будет интересно!