Авиация и Техника

"Удаление 8 километров … 12 километров" Столкновение Як-40 и Ми-8 над Железногорском

Аэропорт Железногорск (г. Железногорск-Илимский)

12:00

18 сентября 1981 года

Самолёт Як-40 с бортовым номером 87455 заходит на посадку в аэропорту Железногорска. Сегодня лайнер выполняет местный рейс по маршруту Иркутск – Железногорск-Илимский. На его борту находятся 29 пассажиров и 4 члена экипажа.

В этом же районе выполняет учебный полёт вертолёт Ми-8Т. На его борту находится 7 человек: два полных экипажа и проверяющий – командир авиаэскадрильи В.И. Бакуров.

Як-40, источник https://russianplanes.net/id61091

Помимо них, на посадку также заходит самолёт Ан-2. Он уже пролетел дальний приводной радиомаяк (ДПРМ) и следовал в район третьего разворота, снижаясь до 500 метров:

Ан-2: Железногорск, борт 70620, 1500 пролёт

Д: к 3-му 500 метров. Доложите.

Ан-2: Понял, к 3-му, доложим.

В это самое время вертолёт Ми-8, выполнявший учебный полёт, уже также прошедший ДПРМ Железногорска, уходит на второй круг, поднимаясь до 500 метров:

Ми-8: борт 268, ближняя, повторный заход.

Д: 268, занимайте 500 метров.

После этого диспетчер обращается к экипажу самолёта Як-40:

Д: 455-й, привод проходите, да?

Як-40: да, 1800

В 12:07 Як-40, снижаясь, вышел на ДПРМ на высоте 1800 метров. Вместе с ним на этой же схеме захода на посадку находился экипаж вертолёта Ми-8 и экипаж самолёта Ан-2. Одновременно с этим на эшелоне 3900 метров к Железногорску подходил другой Як-40 (б/н 87448) посадка которого должна была состояться чуть позже, в 12:23.

В 12:08 диспетчер дал указание экипажу Як-40 (борт 87455) снижаться до 800 метров ко второму развороту, после чего доложить, и продолжить снижение до 500 метров к третьему развороту:

Д: 455-й, снижайтесь к 3-му, 800 метров доложите.

Як-40: 455-й, не понял, сколько?

Д: Ко второму, доложите.

Як-40: Понял, 800 метров, 455-й.

Через минуту экипаж Як-40 доложил о занятии высоты 800 метров:

Як-40: На втором, 800 метров, 455-й.

Д: 455-й, к третьему, 500 метров.

Як-40: 500 метров, 455-й.

Пока Як-40 снижался к третьему развороту, экипаж Ан-2 уже вышел из четвёртого, а вертолёт Ми-8 занял высоту 500 метров и выполнил второй разворот. Все заходящие на посадку самолёты и вертолёт Ми-8 выполняли схемы захода прямоугольными маршрутами с левыми разворотами и находились при этом в облаках.

Ми-8: 3-й разворот, 500 метров доложу.

Находясь на траверзе ДПРМ экипаж Як-40 спросил у экипажа Ми-8, где те находится. Пилоты вертолёта ответили, что они заканчивают второй разворот. Чуть позже диспетчер доложил экипажу Як-40:

Д: 455-й, вертолёт сзади вас километра 4 будет.

Стоит отметить, что местонахождение вертолёта левее и позади Як-40 на 4 километра на той же самой высоте 500 метров, являлось нарушением инструкции. В 12:10 экипаж Як-40 доложил о начале выполнения третьего разворота:

Як-40: 455-й, на третьем, 500 метров.

Д: 455-й, к четвёртому, снижайтесь, 400 метров.

Як-40: 400 метров доложу, 455-й.

После этого на связь вышел экипаж Ми-8 и доложил о пролёте траверза ДПРМ. Затем с диспетчером вновь связался экипаж Як-40 и доложил о начале выполнения четвёртого разворота. Самолёт в это время находился на расстоянии 15 километров от ВПП.

Як-40: на четвёртом, 400 метров, 455-й.

Д: готовность к посадке доложите, 455-й.

Як-40: Понял.

Тем временем к третьему развороту приступил экипаж Ми-8, находясь при этом на расстоянии 11,5 километров от ВПП. Вертолёт выполнял полёт на малом прямоугольном маршруте. Диспетчер дал указание экипажу вертолёта снижаться к 4-му развороту, который при этом пересекал посадочный курс, и продолжить о снижении до высоты 400 метров, на которой уже находился Як-40.

Ми-8: 268-й, на третьем, 500 метров.

Д: 268-й, снижайтесь к четвёртому, 400 метров.

Ми-8: к четвёртому, 400 метров.

Когда вертолёт выполнил третий разворот, в небе возникла аварийная ситуация. Ведь теперь Ми-8 и Як-40 находились на пересекающихся курсах и на одной высоте, при этом сближаясь. Ни диспетчер, ни экипаж вертолёта не заметили этого. Оба воздушных судна неслись навстречу друг к другу.

В 12:11 находясь на предпосадочной прямой, экипаж Як-40 запросил у диспетчера расстояние до аэропорта:

Як-40: 455-й, удаление, подскажите?

Д: 455-й, минутку.

Но диспетчеру было не до экипажа Як-40, потому что он в этот момент был занят переговорами с экипажем Ан-2, который только что освободил ВПП после посадки, а также с экипажем второго Як-40 (б/н 87448) который запрашивал снижение до эшелона 3300 метров.

Только через 30 секунд диспетчер посмотрел на локатор и сообщил экипажу Як-40 их удаление:

Д: 455-й, ваше удаление 8 километров … 12 километров.

Тем временем Ми-8 уже заканчивал 4-й разворот и выходил на предпосадочную прямую прямо перед Як-40. В 12:13 находясь на высоте 400 метров в облаках и на расстоянии 11 километров от ВПП, Як-40 врезался в Ми-8. От удара у вертолёта оторвало несущий винт и двигатели. Также у Ми-8 была разрушена кабина экипажа и часть фюзеляжа. У Як-40 оторвало левую плоскость крыла, был частично разрушен фюзеляж и хвостовое оперение. Обе машины рухнули недалеко друг от друга на покрытые лесом холмы и сгорели. В катастрофе погибли 40 человек: 33 человека на борту Як-40 и 7 человек на борту Ми-8.

В тот день в командно-диспетчерском пункте (КДП) аэродрома Железногорск находился диспетчер Герасин С.Н. Комиссия выяснила, что к самостоятельной работе на КДП он был допущен формально, без прохождения им соответствующей стажировки и различных экзаменов. Он был направлен для работы в аэропорт Железногорск 10 сентября и уже на следующий же день приступил к исполнению своих обязанностей. Помимо того, что Герасин С.Н. не был подготовлен к работе на КДП, он также не знал особенностей данного аэродрома и правил полётов в этом районе. Кроме этого, на него были возложены дополнительные обязаности диспетчера посадки и дежурного штурмана.

Таким образом, причиной столкновения самолёта Як-40 и вертолёта Ми-8 явилось грубейшее нарушение инструкции диспетчером КДП Герасиным С.Н. не обеспечившим непрерывный радиолокационный контроль и безопасные интервалы между воздушными судами.

Также оказалось, что в инструкции по производству полётов на аэродроме Железногорск вместо единой схемы для воздушных судов со скоростью полета 300 км/ч и менее, были установлены две различные схемы полета, снижения и захода на посадку с одной и той же высотой полета по кругу 500 метров. Описание этих схем отсутствовало.

Факторами катастрофы стали недостаточная осмотрительность и пассивность в обеспечении безопасности полетов экипажом Ми-8 и допуск к работе на КДП неподготовленного диспетчера Герасина С. Н.

Расследования авиакатастроф в Телеграм

«Тормоза, тормоза!» Как Boeing 737 задавил ребенка

8 декабря 2005 года Boeing 737-700 авиакомпании Southwest Airlines должен был выполнять рейс из Балтимора в Лас-Вегас с промежуточными посадками в Чикаго и Солт-Лейк-Сити. На борт самолета поднялись 103 человека, 98 пассажиров и 5 членов экипажа.

Управлять Боингом должен был опытный экипаж. Командир воздушного судна – 59-летний Брюс Сазерленд и второй пилот – 34-летний Стивен Оливер. У обоих были большие часы налета - 15000 и 8500 соответственно.

В это время на Чикаго обрушился сильный снегопад и шквалистый ветер, скорость которого достигала 30 м/с. В связи с погодными условиями вылет был задержан на 2 часа. По прошествии этого времени самолет вылетел из Балтимора.

Полет проходил штатно. Спустя полчаса с момента взлёта борт приблизился к чикагскому аэропорту Мидуэй на установленной высоте 3000 метров. Экипаж получает распоряжение от диспетчера войти в зону ожидания. После чего им передали новые погодные данные, которые они внесли в бортовой компьютер. В них говорилось о ветре курсом 90 градусов и скоростью 5,6 м/с. В это время на аэродроме работает снегоочистительная техника.

Компьютер рассчитал расстояние, необходимое для торможения при низкой и средней эффективности. Правилами авиакомпании запрещалось выполнять посадку при попутном ветре более 2,5 м/с при низкой эффективности торможения. Поэтому, если им будут докладывать о низкой эффективности торможения или о высокой скорости попутного ветра экипаж решил, что уйдёт на запасной аэродром, так как самолёт может выкатиться за пределы ВПП.

Экипаж получил данные о видимости на полосе, которая составляла 1400-1500 метров, и о ветре скоростью 5,6 м/с. Диспетчер разрешил следовать к приводному радиомаяку. Затем он передал, что эффективность торможения на полосе нормальная, разве что в конце низкая. После этого была установлена связь с диспетчером посадки, который передал:

«Продолжайте к полосе 31 средняя... О торможении сообщают, что хорошее на первой половине и плохое на второй.»

Экипаж принял решение о посадке.

На скорости около 230 км/ч самолет совершил жесткую посадку. Сразу после касания шасси с землей были задействованы тормоза. Командир начал включать реверс. Сработала антиблокировочная система, которая разблокировала тормоза. Как позднее рассказывал командир корабля, он почувствовал толчок и самолет как будто ускорился.

Второй пилот закричал: «Тормоза, тормоза!» Командир, отвлёкшись от включения реверса, вместе со вторым пилотом начали тормозить вручную. По итогу реверс двигателей был активирован только через 15 секунд после касания, что сыграло роковую роль. Самолёт не останавливался, а экипаж был не в силах что-либо больше сделать.

В итоге лайнер на скорости 98 км/ч выкатился за пределы ВПП, пробил ограждение аэропорта и оказался на скоростном шоссе. Как сообщали очевидцы, несколько автомобилей успели промчаться перед самолетом, прежде чем он ударил носом об асфальт. Но под шасси все-таки попали два автомобиля. Погиб 6-ти летний пассажир одного из них.

12 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Кроме погибшего ребенка, в салоне машины были двое его младших братьев, в том числе грудной ребенок и родители. «Ребенок умер по дороге в больницу. Родители госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии, мальчик трех лет получил незначительные ранения» – было сказано после в сводках новостей.

При расследовании происшествия прежде всего были проанализированы действия экипажа. Если бы пилоты проводили расчёт длины торможения с учётом фактической информации о ветре, эффективности торможения и заложили бы в него задержку с применением реверса, то получили бы данные, которые указывали на перерасход длины полосы, что требовало от экипажа отказаться от посадки.

Комиссия, занимавшаяся расследованием, решила, что пилоты могли бы остановить самолёт в пределах полосы, если бы сразу после касания задействовали реверс на максимальную мощность и сохраняли его до самой остановки. Также, происшествие можно было предотвратить, если бы концевая полоса безопасности полосы была оборудована системой аварийного торможения, которая в данной ситуации могла остановить выкатившийся с полосы авиалайнер.

Следователи пришли к выводу, что причиной аварии стали ошибочные действия экипажа.

Расследования авиакатастроф в Телеграм

K2 Black Panther – Единственный в мире танк четвёртого поколения, который находится на вооружении

K2 Black Panther (на корейском: K-2 흑표; на Hanja: K-2 黑豹; на романизации корейского языка: K-2 Heukpyo) – южнокорейский основной боевой танк, разработанный Агентством оборонных разработок и производимый компанией Hyundai Rotem.Разработка танка началась в 1990-х годах в соответствии со стратегическими требованиями реформы армии Республики Корея, направленной на ведение трехмерной, высокоскоростной маневренной войны, основанной на использовании сетецентрических методов ведения боевых действий. Массовое производство началось в 2013 году, а первые K2 поступили на вооружение вооруженных сил Южной Кореи в июле 2014 года. По состоянию на 2024 год К2 является единственным в мире танком четвёртого поколения, который находится на вооружении. К танкам четвёртого поколения относят российский Т-14 и американский AbramsX.

Savoia-Marchetti S.55 Летающий катамаран

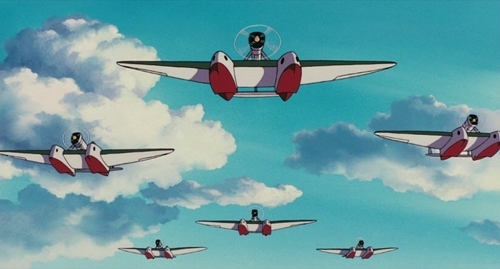

Кадры из м/ф Porco Rosso.

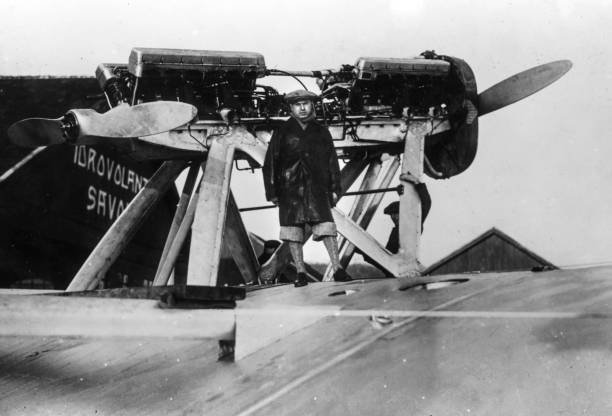

В межвоенный период итальянский производитель Savoia-Marchetti занимался разработкой нового самолета, который мог бы действовать как бомбардировщик-торпедоносец – S.55. Предполагалось, что он будет тихо ожидать в засаде на поверхности моря, пока вражеские корабли не войдут в зону досягаемости. Дебютировав в 1924 году, итальянцы поначалу не были уверены в новой летающей лодке, которая, хотя и предназначалась для использования на поле боя, в конечном итоге укрепила свою репутацию на совершенно другой арене.

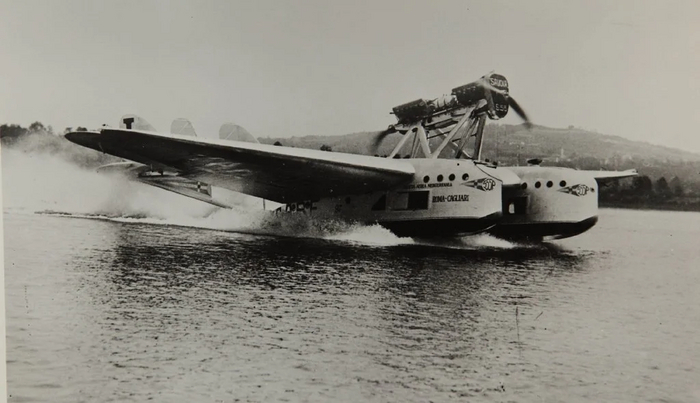

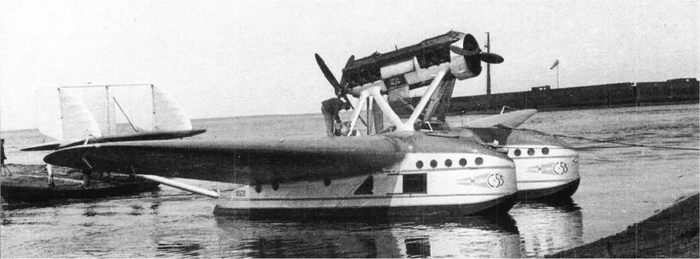

S.55

Savoia-Marchetti S.55 был довольно крупным самолетом и имел длину 16 метров, высоту 5 метров, взлетную массу 8260 килограммов и массу пустого 3700 килограммов.

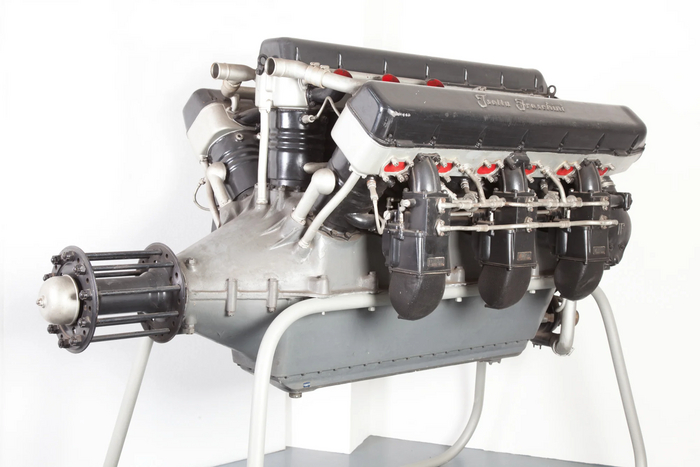

Он оснащался двумя 400-сильными двигателями Lorraine Dietrich или двумя 500-сильными Isotta-Fraschini Asso 500, установленными в мотогондоле один за другим над крыльями на системе стоек и охлаждаемыми радиатором, расположенным в носовой части двигателя. Он достигал максимальной скорости 225км/ч, крейсерской скорости 180 км/ч, максимальной дальности полета 3500 км и потолка высоты 5000 м., на который он мог подняться за 60 минут.

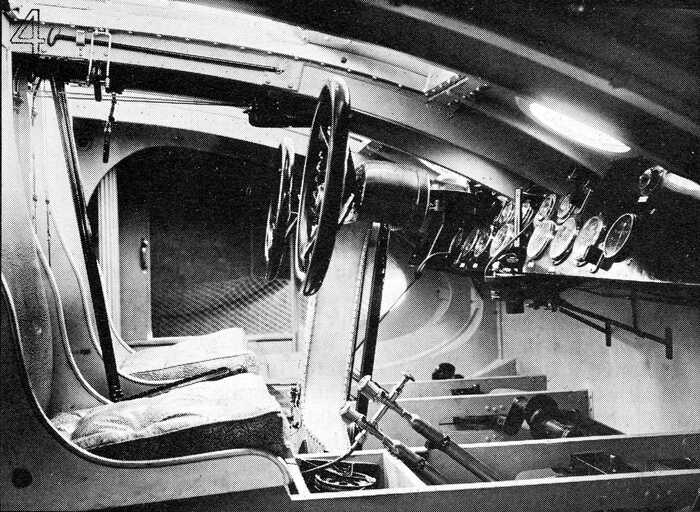

Внутренний мир самолета.

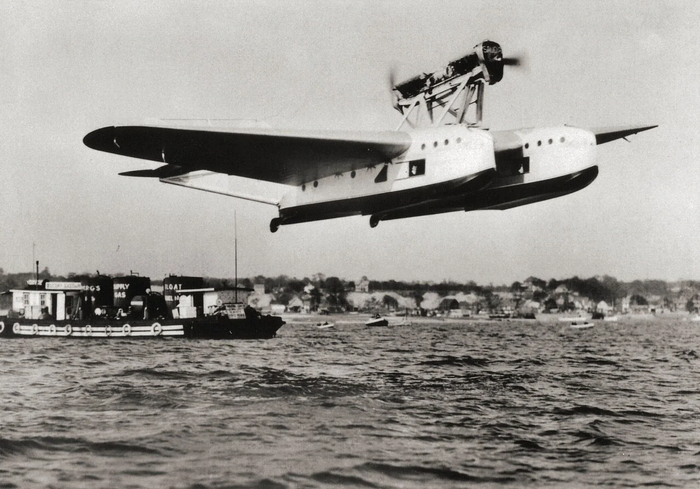

Моноплан с свободнонесущим крылом, который мог летать с воды, S.55 в основном изготавливался из дерева, поскольку главный конструктор Алессандро Маркетти (Alessandro Marchetti) подсчитал, что металл приведет к увеличению стоимости почти в 3 раза.

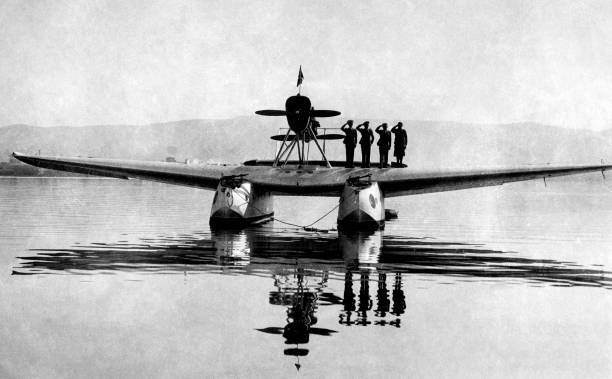

Экипаж состоял из пяти или шести человек, а пилотировали самолет два пилота, которые сидели в соседних кабинах, расположенных на передней кромке центроплана.

Двигатель Isotta Fraschini Asso 750R. Источник: Photo credit -Alessandro Nassiri for Museo scienza e tecnologia Milano CC BY-SA 4.0.

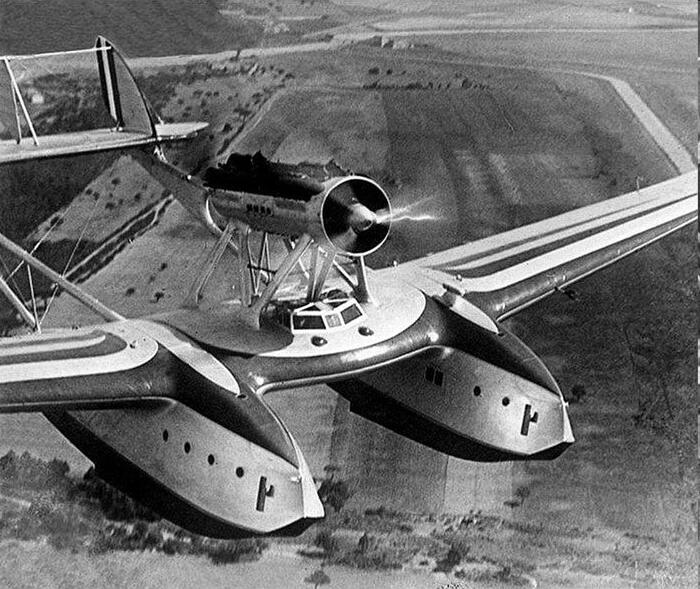

Среди его наиболее новаторских особенностей были два корпуса-поплавка в виде катамарана, в которых при необходимости могли разместиться 12 пассажиров, а также двигатели, наклоненные под углом 8 градусов, что уменьшало гидродинамическое сопротивление при взлете с воды.

Крылья, имевшие размах 24 м. и площадь 93 кв.м., имели ярко выраженный угол при виде спереди и переднюю кромку со стреловидностью 15 градусов. На поверхности стабилизатора площадью 9 кв.м. были установлены три киля треугольной формы. При необходимости S.55 можно было очень легко разобрать для транспортировки, поскольку крылья состояли из трех отдельных секций, а корпус и хвостовое оперение можно было легко расстыковать.

S.55 был больше, чем B-25 Mitchell. Эта летающая лодка была довольно крупной!

В отличие от более поздней версии S.55X, оригинал задумывался как торпедоносец и мог оснащаться 800-килограммовой нагрузкой, подвешиваемой к центроплану. Это могли быть торпеды, бомбами или мины. Огневое прикрытие обеспечивали 7,7-мм пулеметы в кабинах стрелков, расположенные в каждой гондоле.

На службе.

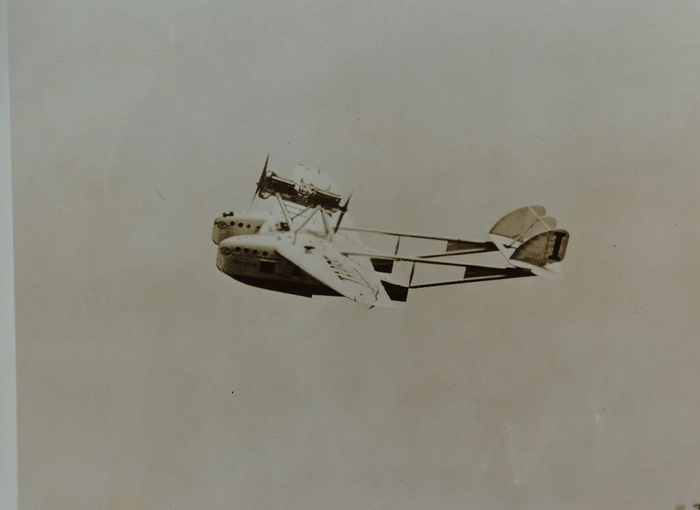

В конце 1920-х и начале 1930-х годов Savoia-Marchetti S.55 считался образцом достижений итальянской авиации и был главной звездой множества показов и шоу, направленных на рекламирование итальянской инженерной мысли. Savoia-Marchetti S.55 стал наиболее известен своими рекордами, например, в 1926 году он установил рекорды в 14 категориях, в том числе по грузоподъемности и высоте, а также в 1927 году, когда итальянский летчик Де Пинедо-дель-Прете (De Pinedo-Del Prete) пролетел на «Санта-Марии» 42 000 километров, совершив двустороннее пересечение Атлантического моря от Сардинии до Буэнос-Айреса.

В другом широко разрекламированном путешествии в том же году бразильский пилот Жоау Рибейру де Баррос (João Ribeiro de Barros) на «Яху» («Jahú») перелетел из Сан-Паулу в Италию.

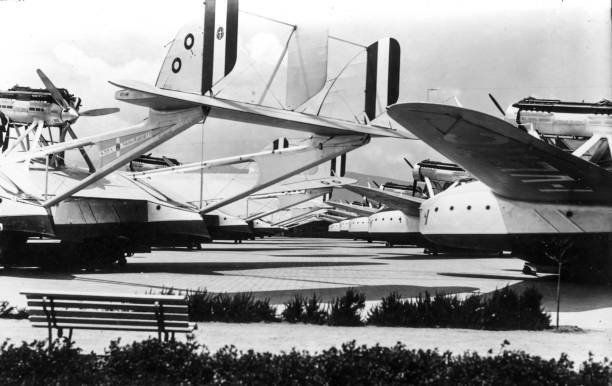

S.55 также доказал свою надежность в 1928 году, когда 8 единиц преодолели 2800 километров в рамках первого массового круиза по Средиземному морю, и снова в 1929 году, когда 37 из них были призваны для участия во втором массовом круизе по Средиземному морю, преодолев расстояние в 4800 километров. Основываясь на этом, итальянский генерал Итало Бальбо (Italo Balbo) выбрал S.55 для перелета строем через Атлантику, первый из которых произошел в декабре 1930 года, когда отряд S.55 преодолел 10 400 километров между Италией и Бразилией.

Этот самолет был способен совершать полеты на весьма большие расстояния.

Бальбо командовал еще 12 аналогичными миссиями. Эта серия полетов была несколько омрачена досадным инцидентом в январе 1931 года с Savoia-Marchetti S.55 I-DONA, который после вылета из Гвинеи-Бисау на запад начал сталкиваться с техническими проблемами. В 1000 километрах от побережья Бразилии он совершил вынужденную посадку в океане.

Хотя самолет разбился и затонул, все четыре члена экипажа выжили и были подобраны итальянским кораблём. В 1933 году Бальбо организовал свой самый амбициозный перелет.

На первом этапе «Воздушного круиза», посвященного 10-летию итальянских ВВС, мировая пресса окрестила их «Воздушной армадой». 24 самолета S.55 пролетели из Рима в Чикаго через Исландию, Гренландию и остров Лабрадор. посетили Чикагскую выставку, а на обратном пути они пролетели через Нью-Йорк, Азорские острова и Лиссабон.

Было построено более 240 экземпляров S.55.

Несмотря на то, что в целом это событие рассматривалось как триумф, жертв избежать не удалось. 1 июля 1933 года S.55, следовавший за Бальбо, попытался приземлиться в гавани Шеллингвауде в Амстердаме, но врезался в близлежащую плотину, в результате которой погиб член экипажа сержант Кинтавалле (Quintavalle). Также трагедия повторилась ближе к концу перелета 8 августа, когда один из членов экипажа погиб после того, как его S.55 упал в океан при попытке взлететь из Понта-Делгада на Азорском архипелаге.

Если не принимать во внимание несчастные случаи, полеты считались успешными. Многие в то время полагали что трансатлантические путешествия могут быть безопасны и что услуги коммерческих авиалайнеров на дальние расстояния станут прибыльным предприятием. Фактически, вскоре после этого были разработаны две версии для гражданской авиации, S.55C и S.55P, которые летали по коммерческим маршрутам над Средиземным морем в течение примерно десяти лет.

S.55P был гражданской версией S.55.

Несмотря на то, что S.55 ярко проявил себя, он также участвовал в боевых действиях во время гражданской войны в Испании, бомбардируя республиканские корабли и становясь основным самолетом итальянских морских бомбардировочных эскадрилий на протяжении 1930-х годов.

Несмотря на нестандартный внешний вид, S.55 оказался очень успешным.

Он также служил в бразильской армии в 1930-х годах, где попал в две крупные аварии. Первая произошла 3 сентября 1931 года, когда два самолета S.55, выполнявшие задание в Рио-де-Жанейро, столкнулись друг с другом, а затем рухнули в залив Гуанабара. Также при невыясненных причинах, менее чем через год, 26 апреля 1932 года, правительственный самолет S.55 разбился при приземлении в заливе Сальвадор-де-Баия (Salvador de Bahia), в результате чего погибли два пассажира и штурман-радист, но бразильский министр транспорта и общественных работ Хосе Америко де Алмейда (José Américo de Almeida), выжил несмотря на полученные травмы.

В СССР

В 1932 году ВВС РККА серьезно рассматривали вопрос покупки 30 летающих лодок в варианте торпедоносцев и разведчиков. Но… флоту на это денег не дали, и сделка не состоялась. А Гражданскому воздушному флоту – ГВФ – денег выделили, правда, не очень много, поэтому в 1932 году для пассажирской службы было закуплено пять S.55 (хотя первоначально планировалось купить шесть летающих лодок) в варианте пассажирского самолета, которые эксплуатировались в СССР. Были куплены самолеты модификации S.55Х, хотя по некоторым данным, купили модификацию S.55Р. Интересная деталь. Несмотря на то, что S.55Х были пассажирскими самолетами с пассажирскими салонами и креслами, по требованию советских представителей на самолетах были предусмотрены пулеметные турели и бомбодержатели. Объяснялось это тем, что в военное время эти гидросамолеты должны были использоваться как бомбардировщики. Четыре «Савойи» предназначались для Дальневосточного управления ГВФ, и по мобилизационному плану включались в состав ВВС Морских сил Дальнего Востока (предшественник Тихоокеанского флота), а головная – для Главсевморпути – она разбилась при перегоне. Последний самолет был списан в 1938 году. S.55Х работали на регулярных авиалиниях Хабаровск – Петропавловск-Камчатский, Владивосток — Александровск-Сахалинский — Петропавловск-Камчатский и Хабаровск — Оха — Александровск-Сахалинский

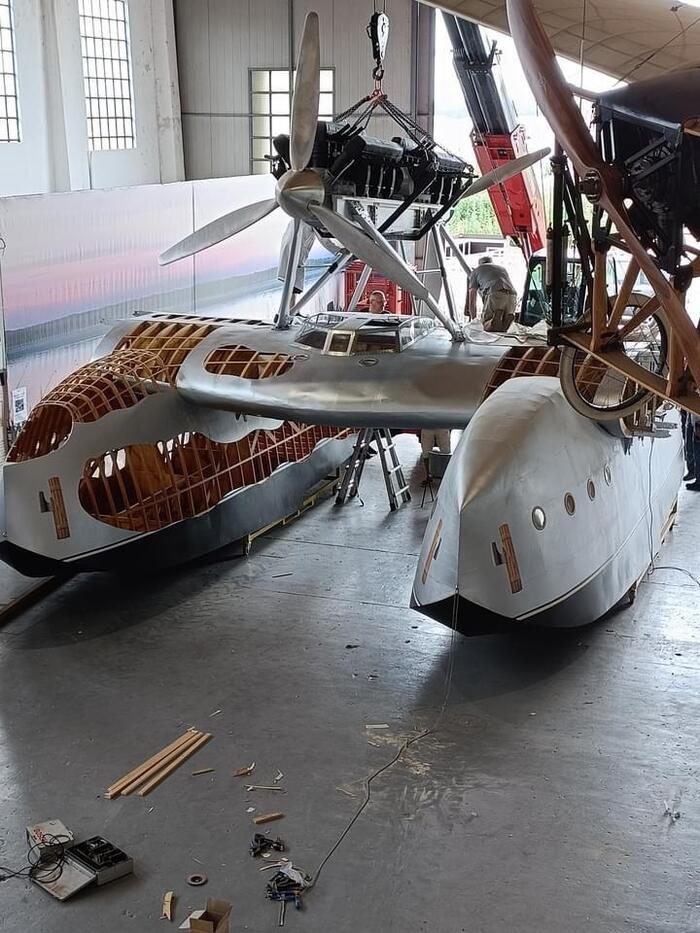

Реплика

Единственный сохранившийся S.55 в музее. Источник: JCMA CC BY-SA 4.0.

Последний сохранившийся экземпляр S.55 - это тот же самолет, на котором летал Жоау Рибейру де Баррос в 1928 году, и в настоящее время он находится в запустении в музее ТАМ в Сан-Паулу, Бразилия, который недавно закрылся. Это побудило новое поколение энтузиастов авиации, техников и журналистов, которым помогли бывшие сотрудники Savoia-Marchetti, воссоздать совершенно новый S.55 с нуля.

Историческая группа Savoia-Marchetti, которой поручено сохранять историю фирмы, с 2015 года работает над точным воссозданием этого легендарного самолета в рамках подготовки к столетнему юбилею ВВС Италии и первому полету S.55 в 2023 году, а также 90-летию массового перелета Итало Бальбо через Атлантику в 1933 году.

Под руководством Филиппо Меани (Filippo Meani) они тщательно искали уцелевшие детали S.55 и просмотрели 900 оригинальных сборочных документов, относящихся к S.55, из 14 000 технических документов Savoia-Marchetti.

Приложив большие усилия, чтобы соответствовать производственному процессу, описанному в оригинальных чертежах, модель, хотя и не летающая, планируется соответствовать высочайшим музейным стандартам.

Несмотря на задержку из-за пандемии, был достигнут значительный прогресс, и по состоянию на сентябрь 2022 года проект, который начался со строительства планера в музее Воландия (Volandia Museum), втором по величине авиационном музее Италии, завершен на 75% и уже готов сдвоенный корпус, хвостовое оперение, центральная часть и макеты двигателей. Учитывая приближение крайнего срока в апреле 2023 года, Savoia Marchetti Historical Group надеется приобрести два работающих двигателя Isotta Fraschini и завершить работу над центропланом.

Технические характеристики

• Экипаж: 2 пилота, 3-4 других члена экипажа.

• Длина: 16,5 м

• Размах крыльев: 24 м.

• Высота: 5 м

• Вес пустого: 5750 кг

• * Максимальный взлетный вес: 8260 кг.

• * Силовая установка: 2 поршневых двигателя Isotta Fraschini Asso 500 V-12 с водяным охлаждением мощностью 500 л.с., каждый из которых установлен тандемно, а также один поршневой двигатель Garelli, приводящий в движение маслораспределитель, расположенный между двумя главными двигателями.

• * Максимальная скорость: 225 км/ч

• * Практическая дальность: 3500 км.

* В зависимости от установленных двигателей значения могут отличаться.

Автор: Jake Leigh-Howarth November 25, 2022

Источники: PlaneHistoria, Wikipedia, Дзен

Перевод мой.

Что значит небо для пилота?

Недавно я получил вопрос от читателя: «Что значит Небо для человека, его полюбившего?» Улыбнулся… по правде сказать, даже усмехнулся – вопрос-то поистине философский.

Я не сразу сел за клавиатуру, чтобы накатать ответ. Несколько дней, разъезжая по Москве и окрестностям, то и дело возвращался к вопросу, пытаясь где-то на просторах подсознания представить небо и понять эмоции, которые оно вызывает. И в первую очередь в мое сознание со скоростью модного нынче флешбэка загрузилось основательно забытое воспоминание из детства…

У родителей был небольшой дачный участок неподалеку от барнаульского аэропорта. Каждое лето мы проводили на нем много времени, отбивая поклоны грядкам с луком, чесноком и прочими садовыми божками. В промежутках между прополкой и поливом мне и брату дозволялось покататься на велосипедах по округе. Разумеется, любимым пунктом назначения была аэровокзальная площадь, где через решетку забора можно было посмотреть на перрон и даже увидеть самолеты - если, конечно, какому-нибудь милиционеру не взбредет в голову дисциплинированно выполнить свои обязанности. Так-то по площади ездить не разрешалось, так как она считалась проезжей частью. Но ответственные милиционеры в аэропорту были редкостью, поэтому мы лихо колесили по огромной (как ребятне казалось) площади вперед-назад и по диагоналям.

Заслышав гул, подкатывали к забору, спешивались и пытались разглядеть самолет, его производивший, что не всегда получалось - угол обзора был небольшим. Чаще всего зрелище ограничивалось хвостом Ту-154, стоявшего параллельно вокзалу, иногда везло увидеть, как на одну из этих двух видимых с точки просмотра стоянок заруливал лайнер, оглушая окрестности переливом турбореактивных двигателей.

Вдоволь накатавшись, возвращались на участок.

Под вечер, когда основные дачные дела были сделаны, у нас, пацанят, появлялось свободное время. Далеко убегать не дозволялось, поэтому часто играли у садовой дороги – грунтовой, на обочине которой родители парковали автомобиль, рядом с картофельными насаждениями и ароматной навозной кучей. Дозволялось посидеть в машине и покрутить руль, представляя себя водителем. Но внутри бывало жарковато, поэтому развлекались на свежем воздухе активными способами: играли в «ножички», хитрым броском втыкая холодное оружие в податливый пыльный грунт. Или просто бегали.

А иногда меня брали на дачу одного, и вот, когда заняться совсем было нечем, я глядел на небо. Подолгу глядел. Смотрел на белоснежные кучевые облака в небесной синеве и пытался понять: как же так получается – они выглядят такими твердыми, но я уже знал, что на самом-то деле они не такие! Самолет ведь легко сквозь них пролетает!

Я пялился в небо и представлял, как в нем живется птицам. Летают ли они в облаках? Задумывался о том, что видят пилоты, когда врезаются в белоснежную тучу. В своем воображении я поднимался в небесную синеву и маневрировал между кучевыми башнями. И даже, помнится, встречал в них небесных жителей.

Это было три с половиной десятилетия назад. Если бы не вопрос читателя – вернулось бы ко мне это милое воспоминание из счастливого, без интернета и смартфонов, детства?

А заглядываться на небо я люблю и сегодня. Каким только его не видел, и с уровня земли, и с высоты одиннадцать километров! Темно-синее летнее небо, ярко-морозное зимнее, прозрачно-голубое, с паутинками, осеннее, ароматное весеннее… Небо было белым, укутанным в облака. Небо было черным с немигающими блестками звезд и едва заметной вуалью Млечного Пути. Было расчерчено следами пролетевших самолетов, горело багровым, красилось желтым. Было пушистым и милым, было хмурым и неприветливым.

Небо бывало настолько недобрым и негостеприимным, что по логике прагматичного неромантика было обязано напрочь задавить любые теплые чувства… Но нет – даже мощные грозы, создающие реальные рабочие трудности, с которыми именно тебе надо справляться, чтобы безопасно довезти до пункта назначения возмущающихся болтанкой пассажиров, вызывают не только нервное напряжение, но и чувство искреннего восхищения.

Не буду говорить за всех пилотов, но сам я до сих пор заглядываюсь на облака.

С 2003 года я работаю на больших реактивных самолетах. Значительная часть моей жизни проведена в небе и облаках...

Написал и задумался. В моей летной книжке двенадцать с половиной тысяч часов. Более четырех тысяч полетов. Если выкинуть время руления по перронам (примем за тысячу) и не считать полеты пассажиром, то, получатся, в небе я уже прожил 480 дней.

Хорошо помню свой первый взлет в качестве молодого второго пилота красноярской авиакомпании «Сибавиатранс». Был майский хмурый облачный вечер. Резво разбежавшись по полосе, наш Ту-154 с бортовым номером 85395 задрал нос в небо и… буквально через пару-тройку секунд воткнулся в облачность. И так в ней мы и летели до самого Норильска, где –повезло так повезло в первом же полете! – выполнили посадку по минимуму аэродрома. Плотная облачность стояла на высоте 90 метров, видимость в тумане была менее километра. Вынырнули из облаков и почти сразу же приземлились.

Ту-154

Я даже разочаровался тогда. На Ан-2 летать было куда веселее, на «кукурузнике» в облака мы не залетали, да и редко поднимались выше 900 метров. Летишь над планетой и любуешься красотами, купаешься в невидимых воздушных потоках. Мотор впереди гудит, душа поет… А здесь – две секунды и ты в облаках до самой посадки.

Отчетливо помню вопрос, который родился в моей голове сразу после взлета: «Что это было? Где же романтика?»

Несколько позже романтика больших самолетов мною была все же найдена. Это непростая, таящая множество вызовов, работа с разными людьми (пилотами, начальниками, бортпроводниками, техниками, пассажирами и многими другими), изучение постоянно меняющихся правил игры и принятие решений, которые позволяют выполнить полет красиво. Это эгоистичное чувство радости, что тебя слушается большая железная птица – слушается всегда, даже когда ее корежит самое неприветливое небо. Открытие новых аэродромов со своими интересностями. Посещение новых городов, и стран…

Да и почему лишь «новых»? Полетав, понимаешь, что на свете много мест, куда хочется возвращаться снова и снова. Тот же черногорский Тиват, не самый простой аэродром, будет красивым и интересным и в первый раз, и в сотый. Или мой родной Барнаул – раннее утро, заход на посадку над реликтовыми ленточными борами, глубокий правый разворот над прикрытыми пушистыми туманными лоскутами притоками Оби, отчий дом где-то слева…

Разве это может наскучить?!

Что для меня небо?

А что для человека Вселенная?

Наверное, мало кто задумывается об этом, так и пилот вряд ли сильно ломает голову над размышлениями о небе. Оно есть. Оно окружает. Небо часть не просто работы – часть самой жизни.

Человек вряд ли задумывается над тем, как он дышит. Дышит – и все. Вот и пилоты не особенно часто размышляют, что для них небо. Да и не все мои коллеги сохраняют романтическую любовь к закатам и рассветам. Для таких небо оно и в Африке небо, чего тут слюни распускать.

Только вот вопрос можно поставить иначе, использовать, как в математике, доказательство от противного. Если спросить, «что для пилота невозможность подняться в небо?» - тогда, на контрасте, моментально придет ответ и на вопрос читателя.

Вряд ли среди моих коллег, даже заявляющих, что они устали от полетов и никогда не отдадут небу своих детей, найдется много таких, кто порадуется возможности больше никогда в небо не подниматься. Пока они пристроены, пока летают, получают зарплату – с легкостью возмущаются и жалуются на невзгоды и трудности. Плох тот пилот, который не найдет к чему придраться и на что пожаловаться.

Только вот когда внезапно оказываешься прикованным к земле…

Мне часто задают вопрос: «А вы не боитесь летать?»

Мой ответ прост и искренен:

- Я боюсь не летать.

Мой путь в небо не был устлан лепестками роз. Учеба в летном училище дала скорее жизненный опыт, чем хорошие летные навыки. До сих пор удивляюсь, как в той тьме конца девяностых – начала нулевых я умудрился сохранять оптимизм…

Хех! На моем телеграм-канале мы частенько стебемся над тем, как один юноша предложил просто верить в то, что авиапром отечественный что-то дельное наконец выдаст, несмотря на кучу очевидных сложностей. Но ведь, получается, для меня, юного, вера в то, что однажды все само собой наладится и стала основой для оптимизма.

(Пишу и улыбаюсь. Хорошо быть юным – «просто верить» куда проще, чем в зрелом возрасте.)

Когда я в том самом небе уже вырос, стал в глазах таких же юношей если еще не стариком, но очевидно уже немолодым пилотом, одна за другой прокатились проверки на прочность моего оптимизма. В течение восьми лет я оставил много нервов и здоровья в «офисе», где пытался расшевелить заржавевшую систему формализма и очковтирательства, построить новые рельсы наперекор сопротивляющимся и больно кусающимся динозаврам. Были периоды полного выгорания, чудовищного неудовлетворения от происходящего, и я прекрасно помню ощущение счастья, когда удавалось вырваться в небо – просто полетать, как обычный рядовой пилот. Полеты заряжали и помогали окрепнуть перед очередными офисными боданиями.

| "Шофер самолета" - книга для мечтающих стать пилотом

| "Второй пилот. Командир. Инструктор" - книга для пилотов

Я обходил самолет в ритуале предполетного осмотра, ловил дурманящие аэродромные запахи, любовался зеленым фюзеляжем на фоне синего неба. И не мог сдержать рвущиеся наружу слова:

- Как же, черт возьми, я люблю эту профессию! Нет ничего лучше, чем летать – просто летать!

Но наступил момент, когда редкие полеты уже не спасали. Я чувствовал, что еще немного, и без всяких шуток – уже не выдержу. Здоровье-то не юношеское. В один прекрасный августовский день я порвал с офисом, послал на три буквы свою высокую в «пищевой цепочке» должность, сел в кресло рядового командира и вскоре осуществил давнюю мечту – работать в зарубежной авиакомпании с многонациональным коллективом. Несмотря на постоянную ближневосточную жару, этот глоток воздуха был необычайно свежим.

Сумасшедшие багровые закаты сменились простенькими оранжево-желтыми. Зеленые просторы – каменистыми пустынями. Последнее, к слову, поначалу меня разочаровало, но со временем я научился видеть красоту и в марсианских пейзажах. Снова нащупал романтику.

А когда все только-только устаканилось, случился ковид… И стало не до неба, в которое и подняться-то было нельзя.

А дальше случилось даже такое, что я начал ощущать к небу если, не отвращение, но апатию точно – весной-летом 2022 после года работы в России, начавшегося с неимоверного воодушевления и закончившегося глубоким разочарованием, потерей веры в возможность победить отечественных динозавров. Став безработным пилотом, я с ужасом осознавал, что в такое небо меня совсем не тянет. И меня это чувство вгоняло в смятение – я не привык не любить небо.

И снова, как в 2017-м, чужое небо стало для меня спасением. Хотя почему «чужое»? Неправильно так писать. Мы говорим: «Небо одно на всех», - и это чертовски правильно. Получив хороший опыт работы с людьми со всех концов света, понимаешь это без каких-либо оговорок.

Небо в который раз меня излечило. Рана зарубцевалась и, находясь в Домодедове, я уже не испытываю приступ неприятной тяжести в груди, когда поднимаю глаза в небо, чтобы проводить глазами очередной самолет, разворачивающийся над моим домом.

Меня удивляет другое. Почему ребятишки, играющие рядом со мной в мяч, не провожают глазами пролетающие самолеты? Неужели для них это стало настолько привычным, обыденным, что не вызывает восхищения?

Мне 45 лет, и сколько себя помню, стоит заслышать гул двигателей, ищу в небе производящий его самолет. Казалось бы, я должен быть сыт по горло и самолетами, и небом – бессонными ночами, звенящими нервами и всеми теми невзгодами, которые случились по их «вине»…

Но нет же. Гудит в небе самолет, и я снова ищу его глазами.

Что для меня небо?

Если бы у меня была возможность прожить жизнь сначала, я бы без малейшего сомнения еще раз поступил в Бугурусланское летное училище в 1996 году. И пускай бы повторились все невзгоды и трудности – без них, быть может, и не было бы у меня такой любви к профессии.

Небо стало для меня всем. Это не только мой «офис», это целая жизнь. Не только моя, но и жизнь моей семьи, которая стоически проживает со мной все связанные с тем самым небом перипетии. Профессия пилота для нас давно перестала быть просто работой. Практически все наши друзья так или иначе связаны с небом – либо профессией, либо любовью. И даже если не связаны, то все равно стали друзьями лишь потому, что нас свела жизнь – которая текла в этом русле исключительно из-за моей профессии.

Я очень ценю данный мне однажды шанс, который я смог использовать.

Я рад, что у меня есть возможность отдавать долг Фортуне и делиться с вами частичкой своей влюбленности в небо.

Я верю… Нет – я знаю, что до завершения самого последнего своего полета буду восторгаться красотами неба, видами, которое оно дарит, мощью обитающей в небе Стихии.

И даже когда здоровье не позволит мне больше садиться за штурвал, я буду поднимать глаза в небо и искать в нем гудящий самолет, чтобы пожелать невидимым коллегам:

- Летайте безопасно, хорошие парни и девчата!

Возможно, там будут лететь те, кто связал свою жизнь с авиацией не без участия «Небесных историй». Таких уже много – и будет еще больше!

Рассказов в таком формате у меня еще не было. Это не просто видео из кабины с подробностями, это рассказ о кусочке моей летной жизни, связанном с Улан-Удэ, городом, который так полюбился мне во время полетов в S7 Airlines.