Дирижабль "Roma". Короткая жизнь и трагический итог

В комментариях @UuuuhBl9 попросил рассказать о дирижаблях. Вот перевод статьи по теме.

После Первой мировой войны Италия проявляла особый интерес к разработке дирижаблей для коммерческих целей, причем итальянские инженеры сосредоточили внимание на полужестких дирижаблях как на будущем гражданского воздушного транспорта.

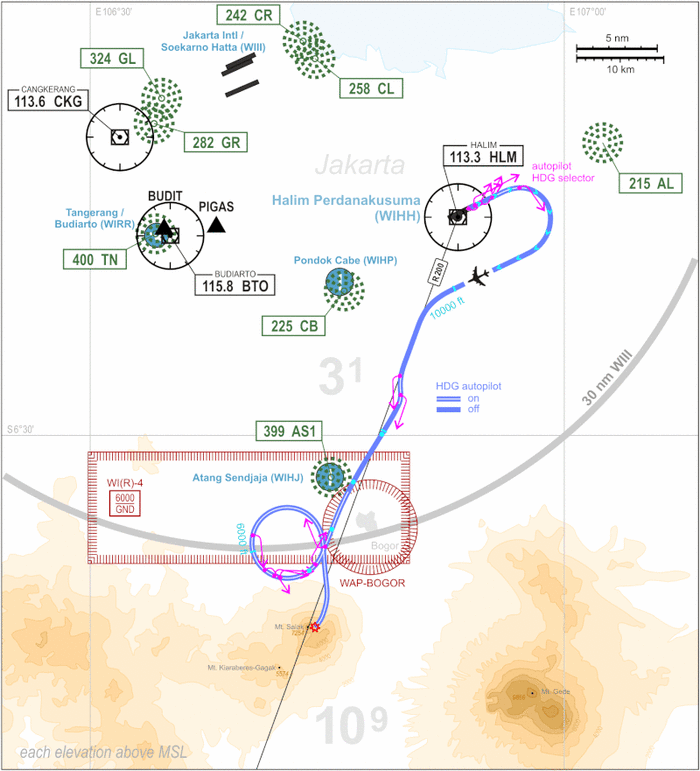

Дирижабль Т.34, позже названный «Roma», готовится к своему первому полету на аэродроме Чампино, к юго-востоку от Рима, 19 марта 1920 года. Источник фото: архив P. MONTI.

Италия, как и Германия, наиболее широко использовала дирижабли в ходе Великой войны, даже несмотря на то, что быстрое развитие авиации привело к тому, что использование этих больших дирижаблей было почти исключительно ночным. После войны в Италии остались многочисленные сторонники дирижаблей, особенно в области гражданских перевозок, где его большие транспортные возможности и долговечность открывали возможности, которые были немыслимы для аэропланов того времени.

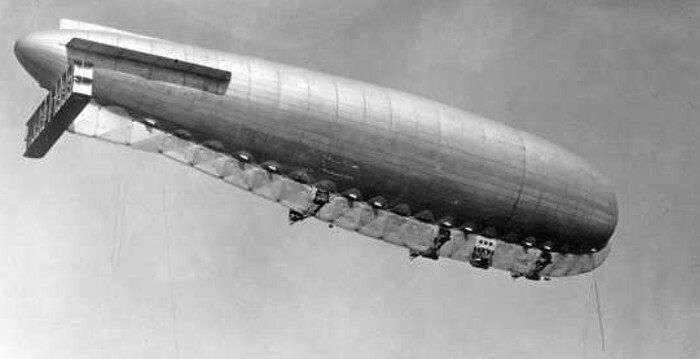

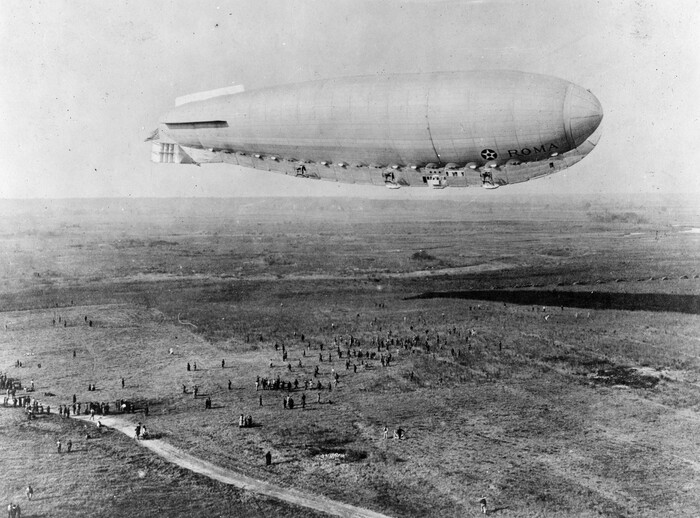

Вид на величественный Т.34 во время одного из его первых испытательных полетов. Стоит обратить внимание на характерный трипланный хвост.

ИТАЛИЯ И ДИРИЖАБЛИ

Итальянские конструкторы сосредоточили свое внимание на дирижаблях полужесткой конструкции, характеризующейся центральным хребтом треугольного сечения, к которому снизу крепились кабина и двигатели, а сверху оболочка дирижабля, состоящая из двух отдельных частей. Первая была занята водородными отсеками с избыточным давлением, оснащенными специальными вентиляционными клапанами. Стабильность формы и конструкции дирижабля обеспечивалась посредством второй части, которая представляла собой отдельные оболочки с воздухом, называемые «баллонетами», которые, расширяясь или сжимаясь, позволяли компенсировать любые изменения объема водорода. Вся конструкция была усилена большой жесткой параболической конструкцией, расположенной в носовой части дирижабля.

Эта схема позволила построить малые и средние дирижабли (10 000–40 000 м3), а также сократить стоимость и сроки строительства по сравнению с дирижаблями жесткой конструкции, разработанными в Германии. Итальянская схема достигла своей вершины в дирижаблях, спроектированных Умберто Нобиле и использовавшихся в серии знаменитых полярных экспедиций.

В период после Великой войны идея использования больших дирижаблей для гражданского транспорта привлекла такое количество поклонников среди итальянских конструкторов, что к 1919 году главные конструкторы этого сектора — Нобиле, Селестино Усуэлли и Артуро Крокко — начали исследования нового полужесткого дирижабля большого объёма, способного совершать трансконтинентальные перелёты. Однако эта концепция стала реальностью только благодаря вмешательству генерала Маурицио Марио Мориса, который организовал строительство нового дирижабля в Stabilimento Costruzioni Aeronautiche Regio Esercito (Королевской армии). Обозначение нового дирижабля было Т.34 — Т для трансатлантических перелетов и 34, обозначающее общий объем дирижабля, 34 000 м3, — ему было присвоено имя «Roma».

Дирижабль задумывался как самый большой полужесткий дирижабль из когда-либо построенных: его общая длина составляла 128 метров, а диаметр - 22 метра. Профиль дирижабля имел некоторое сходство с профилем немецких дирижаблей «Цеппелин» (конструкция которых, однако, сильно отличалась и включала жесткую металлическую конструкцию), но имел менее сужающуюся форму и большое трипланное хвостовое оперение. От носа до кормы шла треугольная центральная балка, к которой крепились гондолы для шести моторов мощностью 450 л.с. Двигатели Ansaldo San Giorgio с большими деревянными толкающими винтами, имели доступ для технического обслуживания в полете. Командная кабина рассчитывалась на 25 пассажиров.

Двигатели Ansaldo, располагались под разными углами наклона - передняя пара под углом 12°; вторая пара - под углом 10°, а самая задняя пара - параллельно линии полета.

С помощью ряда внутренних переходов и лестниц экипаж мог получить доступ к внутренним частям дирижабля для выполнения работ по техническому обслуживанию. Общий вес дирижабля составлял чуть менее 20 тонн, но его самым выдающимся достоинством была скорость около 110 км/ч.

ПЕРВЫЕ ПОЛЕТЫ

Свой первый полет «Roma» совершил 19 марта 1920 года и в ходе летных испытаний не столкнулся с какими-либо серьезными техническими проблемами. Особого внимания заслуживает испытательный полет, предпринятый 20 сентября того же года с королем Витторио Эммануэле III на борту в качестве почетного гостя во время полета между Римом, Неаполем и Палермо. Несмотря на инновационные решения и характеристики нового дирижабля, итальянский рынок гражданского транспорта не был готов к такой машине, и после длительных переговоров «Roma» была продана правительству США в начале 1921 года за 184 000 долларов. Значительно дешевле, чем стартовая цена в 475 000 долларов.

20 сентября 1920 года король Витторио Эммануэле III вылетел на борту «Roma» в Неаполь и Палермо. //Меню, представляемое гостям на борту воздушного корабля.

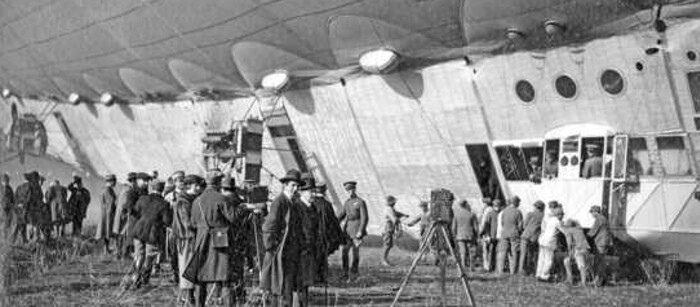

15 марта 1921 года во время приемочного полета дирижабля американским экипажем в составе майора Джон Дж. Торнелла (John G. Thornell), капитана Дейл Мабри (Dale Mabry) и лейтенанта У. Дж. Рид (W.J. Reed) на борту находились почетные гости: посол США в Италии Роберт Андервуд Джонсон (Robert Underwood Johnson) и принц Дании Виго. Полет был довльно продолжительным: «Roma» пролетела над Неаполем и островом Капри, предоставив гостям изысканный обед с шампанским с захватывающим видом на Везувий.

Для перевозки «Roma» в США американские офицеры сначала рассматривали возможность прямого трансатлантического перехода, а позже решили, что более разумно разобрать дирижабль и переправить его морем в Нью-Йорк.

15 марта 1921 года «Roma» была передана американскому экипажу, который совершил длительную обзорную экскурсию из Рима с многочисленными высокопоставленными лицами на борту. Дирижабль произвел полет на юг в Неаполь и над островом Капри.

В начале августа 1921 года, через месяц после того, как «Roma» покинул Италию, сборка дирижабля началась в Лэнгли, штат Вирджиния, где был построен большой ангар, а также лаборатории по производству водорода. Последней базой дирижабля должен был стать Брукс-Филд недалеко от Сан-Антонио, штат Техас, где находилась школа подготовки воздушных наблюдателей для армии США.

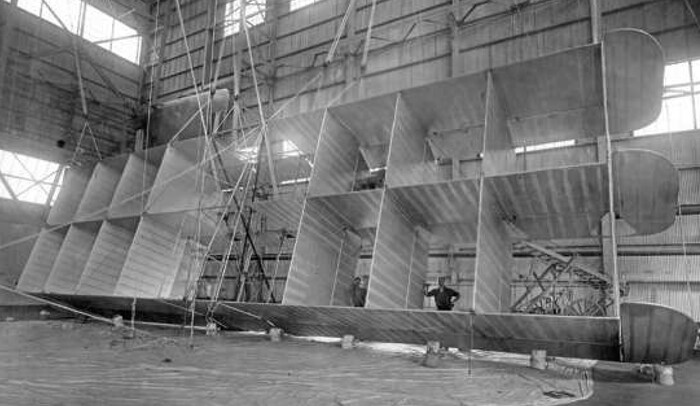

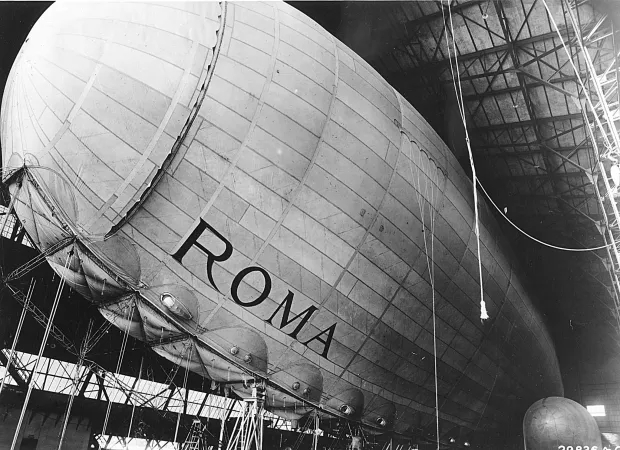

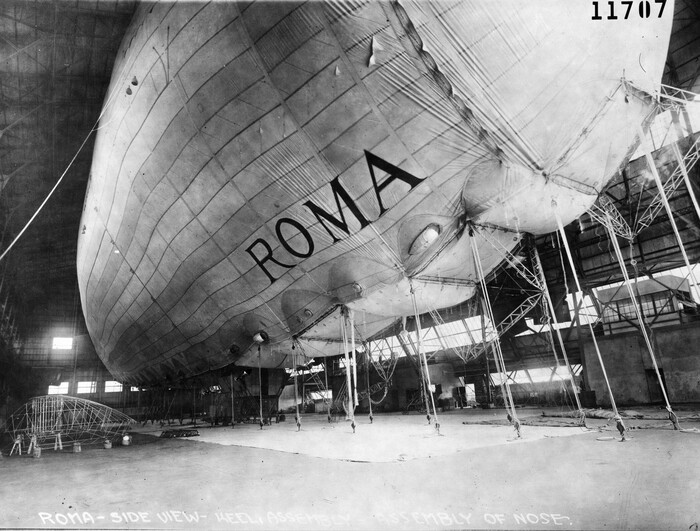

Главный салон «Roma», вмещающий около 25 пассажиров, во время его сборки в США. Дирижабль с самого начала задумывался как трансатлантический аппарат, и конструкторы также прорабатывали более крупный дирижабль проекта Т.120, на 100 пассажиров.

Три инженера в ангаре для дирижаблей в Лэнгли в конце лета 1921 года. Можно представить размеры хвостового оперения «Roma».

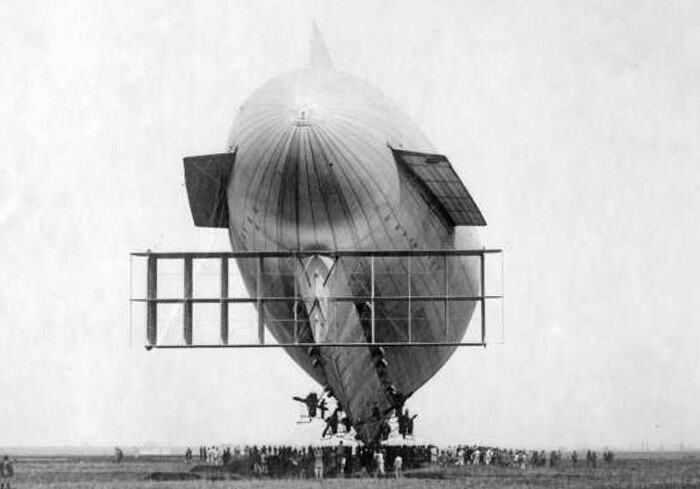

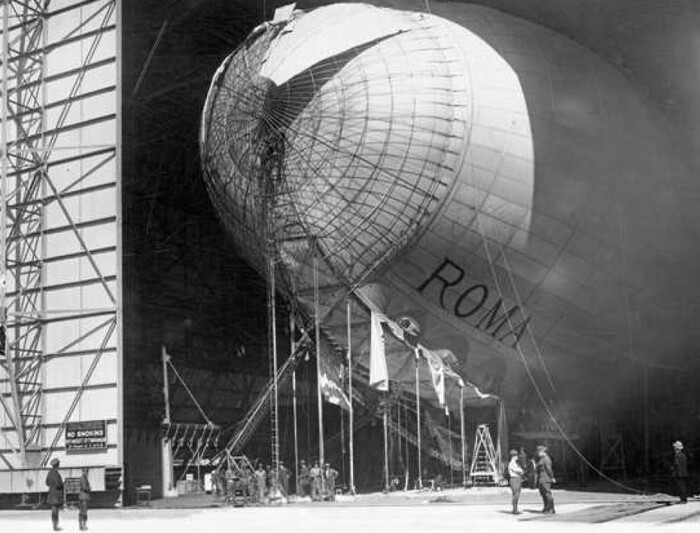

Сборка «Roma» завершилась в Лэнгли 5 ноября 1921 года, а утром 15-го числа на поле прибыло более 1000 зрителей, чтобы увидеть взлет. За штурвалом находился Торнелл; серебряный дирижабль, на носу которого было нарисовано слово «Roma» и белая пятиконечная звезда, величественно вышел из ангара. В 10:30, после почти часа предполетной подготовки, дирижабль начал медленно подниматься в воздух, хотя сразу же возникли проблемы с двигателями Ansaldo, которые не смогли развить полную мощность. Несмотря на эту проблему, командир продолжил полет без особых проблем до 11:30, когда была обнаружена утечка водорода. Находившимся на борту техникам удалось устранить утечку, и в 13:00 дирижабль приступил к стыковке, которая успешно завершилась через полчаса. Еще один, более успешный полет состоялся 23 ноября.

«Roma» высовывает нос из ангара дирижабля в Лэнгли перед своим первым полетом в США в 15 ноября 1921..

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА

Тем временем 9 декабря в Боллинг-Филд в Вашингтоне была организована церемония официальной передачи дирижабля. Однако в то утро ненадежные двигатели Ansaldo создали новые проблемы, задержав вылет дирижабля из Лэнгли, в результате чего церемонию пришлось отложить до 21 декабря. У дирижабля снова возникли технические проблемы, и незадолго до полудня он прибыл в Боллинг-Филд, где, из-за сильного порывистого ветра он предстал перед публикой в беспорядочном полете с оторванной частью оболочки. Однако благодаря усилиям летного экипажа и наземного обслуживающего персонала дирижабль удалось поставить на якорь, но долгожданный демонстрационный полет во второй половине дня, в котором должны были принять участие различные гражданские и военные сановники, пришлось отменить.

В ходе церемонии посол Италии Роландо Риччи (Rolando Ricci) поблагодарил американское правительство и военное руководство за разрешение сохранить первоначальное название дирижабля, заявив: «Я благодарю власти за проявленную ими любезность и вежливость по отношению ко всей Италии». Со своей стороны, военный министр США Джон Уикс (John W. Weeks) выразил свое почтение и благодарность итальянским техническим специалистам и американскому экипажу, которому, несмотря на неблагоприятные условия, удалось завершить полет из Лэнгли. Незадолго до классического запуска бутылки шампанского начальник генштаба Италии генерал Джузеппе Ваккари (Giuseppe Vaccari) вместе с Торнеллом установили американский флаг на корме «Roma».

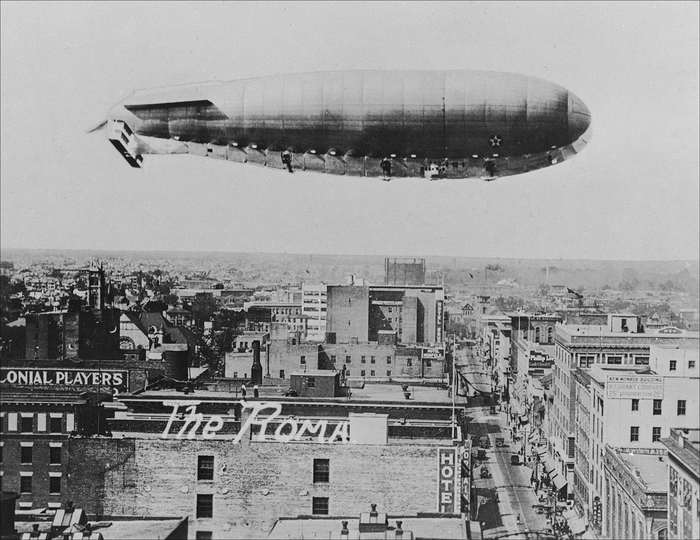

Дирижабль армии США «Roma» над Норфолком, штат Вирджиния, во время второго испытательного полета 23 ноября 1921 года.

31 декабря Торнелл передал командование «Roma» капитану Мабри, которому было поручено руководить заменой двигателей дирижабля «Ансальдо» на более мощные и надежные силовые установки «Либерти». Одновременно велись ремонтные работы на оболочке и внутренних отсеках, хотя Мабри в письме от 1 февраля 1922 года подчеркивал коменданту Школы воздухоплавания необходимость замены внешней оболочки и баллонетов.

23 августа 1921 года дирижабль ZR-2 ВМС США (бывший британский жесткий дирижабль R38) потерпел крушение в Великобритании из-за разрушения конструкции и последующего пожара, в результате чего погибла большая часть экипажа. После трагедии была выдвинута просьба заменить использование легковоспламеняющегося водорода гелием – инертным газом, который не горит, но который был существенно дороже. К сожалению, запрос был отклонен по бюджетным причинам. Это решение оказало крайне негативное влияние на «Roma» и его команду.

Американский экипаж, принимавший «Roma» в Италии. Слева направо стоят: сержант Дж. М. Биденбек, В.К. Хоффман, М. Дж. Бил, Х.А. Чепмен и Р.К. МакНелли. Сидят слева направо: лейтенант У. Дж. Рид, майор Дж. Г. Торнелл и капитан Дейл Мабри.

После нескольких недель работ по установке новых двигателей планировалось, что «Roma» возобновит полеты в конце февраля 1922 года. 21 числа, после утра, проведенного в ожидании улучшения погоды, дирижабль был выведен из ангара сразу после 12:00, и 45 человек, включая летный экипаж, техников и VIP-персон, заняли свои места в пассажирской гондоле. «Roma» вылетел ранним утром, и с момента освобождения стыковочных тросов Мабри пришлось изрядно потрудиться, чтобы управлять дирижаблем. Дирижабль сразу же начал слишком быстро набирать высоту, принимая резко задранное положение, и только после решительного использования клапанов стравливания воздуха правильное положение полета восстановилось.

После этой первоначальной проблемы полет поначалу протекал хорошо: «Roma» достигла скорости 120 км/ч, чего никогда не удавалось достичь с двигателями Ansaldo. Было отмечено, что американские двигатели работали отлично, создавая меньшую вибрацию планера, чем их итальянские предшественники. Но спокойный характер полета был нарушен обнаружением утечки газа в носовой части дирижабля. Однако, поскольку ситуация, казалось, стабилизировалась, Мабри решил продолжить вылет.

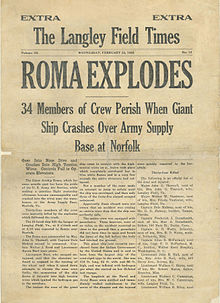

КАТАСТРОФА

Незадолго до 14:00 в командной рубке была обнаружена аномальная вибрация, в газовом отсеке № 1 обнаружена утечка газа и поднята тревога. В 14:10, когда дирижабль пролетал над армейским квартирмейстерским складом на реке Элизабет, лейтенант Байрам Г. Берт (Byram G. Burt), находившийся за пультом управления рулём высоты, заметил, что последний не работает. Потеряв управление дирижаблем, Мабри отдал приказ немедленно выключить двигатели и совершить вынужденную посадку, направив дирижабль в сторону поля загородного клуба Норфолк за рекой Лафайет. Несмотря на все усилия экипажа, «Roma» была обречена. К этому моменту полностью потеряв контроль, корабль накренился на 45° и рухнул на землю на военные склады, порвав высоковольтные провода ЛЭП, что привело к сильному водородному пожару. Всего лишь 11 из 45 человек на борту выжили.

Воздушная служба армии США немедленно приказала начать расследование для выяснения причин гибели «Roma». Одним из первых выводов было то, что большинство жертв погибли в результате возникшего водородного пожара, что было подтверждено допросом свидетелей и некоторых выживших, которые выразили убежденность в том, что многие члены экипажа могли бы быть спасены, если бы гелий был использован вместо водорода. Также было установлено, что причиной крушения стала полная потеря управления, и было высказано предположение, что некоторые из тросов управления оборвались после внезапного обрушения передней жесткой конструкции дирижабля из-за потери газа в отсеке № 1. Хотя точно определить причину пропажи газа не удалось, было решено, что основная причина происшествия связана с деградацией покрытия «Roma». Действительно, при взлете было отмечено, что внешнее покрытие было в плохом состоянии, и некоторые свидетели подтвердили, что куски оболочки упали на землю, когда «Roma» взлетал.

Спасатели наблюдают за происходящим. Кран снимает искореженный металл разрушенного «Roma» на квартирмейстерском складе армии США в Норфолке после крушения 21 февраля 1922 года.

На высшем уровне разгорелись ожесточенные споры по поводу неспособности выделить финансирование на замену водорода гелием. В Италии трагедия, также имела большой резонанс и вызвала многочисленные дискуссии и расследования. Умберто Нобиле заявил, что авария была «вызвана рядом неудачных обстоятельств, в результате которых дирижабль упал на территорию с многочисленными линиями электропередач».

ПОСЛЕДСТВИЯ

Оглядываясь назад, мы видим, что эта трагическая авария, как и большинство других, стала результатом ряда взаимосвязанных событий, некоторые из которых частично объяснялись несчастьем, а некоторые были вызваны человеческой ошибкой. Последний полет «Roma» был проведен на очень малой высоте, около 150 м, и благодаря новым двигателям он достиг скорости, которой дирижабль никогда раньше не достигал. Эти два факта в сочетании с плохим состоянием внешней оболочки и внутренних газовых отсеков, которые необходимо было заменить (как предлагал Мабри), могли привести к потере водорода из носового отсека, что привело к возникновению критических структурных напряжений для киля «Roma». Последующее обрушение передней жесткой конструкции привело к разрыву строп управления, также имевших жесткую конструкцию, в результате чего руль высоты оказался под углом снижения около 45°. Расследование также установило, что экипаж в начале полета не компенсировал должным образом разницу в весе американских двигателей и не загрузил достаточного балласта, что могло способствовать возникновению первоначальных проблем, возникших при взлете.

Единственным вопросом, который остался нерешенным, была причина, по которой передние двигатели продолжали работать во время крушения. Единственная правдоподобная гипотеза заключалась в том, что в ходе стремительно развивающейся цепочки событий приказ о остановке двигателей не дошел до соответствующих специалистов. Инцидент разжег в США дебаты о целесообразности существования дирижаблей, но также привел к решению заменить водород на гелий.

В память о трагедии на месте падения «Roma» была установлена памятная доска в память о 34 погибших. Кроме того, в Национальном музее ВВС США в Дейтоне, штат Огайо, хранится один из оригинальных двигателей Ansaldo San Giorgio.

Источник: журнал The Aviation Historian. Выпуск 34. Стр. 50-57.

Автор: Luigino Caliaro

Перевел сам.