Антисоветская клюква на Вынос. Сериал 2012 года "Жизнь и Судьба". Седьмая серия

Разбор предыдущей серии сериала с пересказом сюжета, находится ЗДЕСЬ по ссылке.

Без долгого предисловия, переходим сразу к седьмой серии, которая начинается на барже. Людмила Штрум в компании советских солдат и матросов плывёт по Волге из Казани в Саратов , постоянно проговаривая про себя, хоть бы Толя остался жив А зритель смотрит на все это и думает, да нам нас-рать, жив там Анатолий или нет.

Между Людмилой и молоденьким лейтенантом завязывается знакомство, он даже отдает женщине свой кулеш, посоле чего рассказывает про госпиталь в Саратове, в котором раненые Сталинградцы лежат. Оказывается, лейтенант в том госпитале лежал три месяца после ранения, но так как там врачи хорошие, то они поставили его на ноги, и Анатолия на ноги поставят, несмотря на то что его тушка превратилась в решето.

Тут же в машине, сидит партийный чиновник, который с аппетитом жрет бутерброд с колбасой, на него долго пялится голодный солдат. Зачем этот эпизод в сериале? Может так сценарист хотел показать, что в Советском Союзе колбаса была не для всех и солдат никогда раньше не видел колбасу? Бедный солдат до того оголодал, что не может даже собрать винтовку, ему на помощь приходит Людмила Штрум, вставляя затворную пружину.

И вот Людмила Штрум добирается до Саратова. На автобусной остановке, жена режиссера спрашивает у людей, как доехать до госпиталя, но люди все молчат, как будто в рот воды набрали. Всё-таки Людмила несмотря на неразговорчивых жителей города, добирается до госпиталя.

В Регистратуре, ушастый очкарик, чем то похожий на гоблина, ну очень долго не может найти медицинскую карту, начинает осматривать уже картотеку умерших, Людмила падает в обморок. Хотя непонятно куда Людмила подевалось, пока ушастый стоял у окна Людмила около двери находилась, когда он повернулся, её уже там нет, может ушла, а может действительно упала в обморок.

Само падение мы не видели, звука падающего на пол тела не было, Людмила испарилась вот и все.. Комиссар рассказывает Людмиле, что Анатолий умер, в его теле сидело около тридцати осколков, многие рядом с жизненно важными органами. Анатолий умер во время операции, пока из его тела вытаскивали осколки не выдержало сердце.

А зритель опять думает, да всем, ну вы поняли. Как персонажа, Анатолия толком не раскрыли, он нужен тут был по сути, для любовного романа с Катей, который по сути закончился ничем. Катю нам тоже толком не раскрыли, так что зрителям и на неё было как то наплевать. Да и актриса что Катю играла, настолько "талантливо" сыграла, что даже во время важных диалогов сидела с одинаковым каменным лицом.

Пока военный врач разъяснял обстоятельства смерти сына, с каменным лицом, на котором ноль эмоций, сидела уже Людмила, и что бы скрыть такую замечательную актерскую игру, камера постепенно сдвигалась в сторону военного врача, что бы зритель лицо Людмилы в это время не видел. После разговора с врачом, Людмила навещает палату где лежал Анатолий, и тут её наконец то вроде как прорывает на эмоции.

Потом Людмила разговаривает с хирургом, который делал Толе операцию, тот признается что у него к лейтенанту появилось отцовское чувство, но так получилось что руки хирурга только приблизили его смерть. Далее Людмиле выделяют машину и она отправляется на кладбище, навестить могилу сына . Закадровый голос перечисляет зрителем кто перед матерью Анатолия хоть в чем то оказался виноват.

Медсестра типа чувствовала свою вину в том, что её сын, который младше Анатолия, работал на оборонном заводе в конструкторском бюро. Комиссар был виноват в том, что в день операции он напился пива. Старшина, сопровождающий Людмилу на кладбище, оказался виноват в том, что он уже успел сегодня в каптёрке выпить спирта и боялся что женщина учует запах спиртного. Так же старшина чувствовал пред Людмилой свою вину, из за низкого качества лесоматериала, из которых сколачивали гробы.

Трое могильщиков на кладбище производят очередное захоронение и переживают что старшина не дал им лома, трудно могилы в мерзлой земле одними лопатами копать. Тут появляется старшина и устраивает могильщикам за перекур разнос, Людмила же направляется на могилу сына. Так как в этом серии преобладает серость и тоска предлагаю для разнообразия ознакомится с воспоминаниями Родимцева о Сталинградской битве.

А то сериал вроде бы как о должен рассказывать о Сталинградской битве, но пока кроме дома капитана Грекова, в этом плане ничего такого не было. Да и дом этот немцы уже ко всем чертям разбомбили всех советских солдат в нем поубивав.

Людмила же долго так бродит по кладбищу, пока не находит могилу сына, у которой долго так сидит с каменным лицом, после чего зачем то накрывает могилу своим платком. Закадровый голос начинает заунывно зачитывать закадровый текс, Людмила ложится головой на могилу сына, её начинает хорошенько так присыпать снежком.

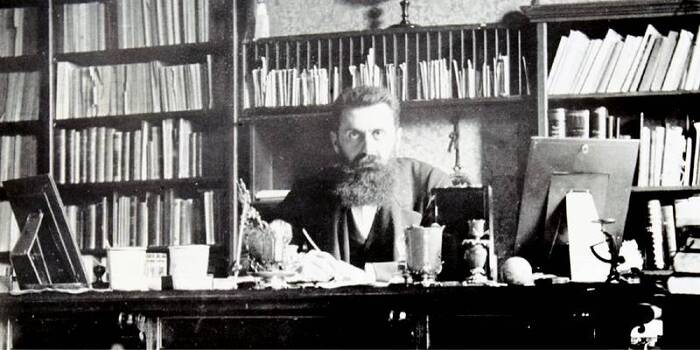

Прямо с кладбища, зрителей переносят к профессору Штруму, который с постной физиономией сидит за столом. Ну видимо водка закончилась, никто не наливает, в гости не приглашает водочку пить, вот он грустный такой и сидит. Затем коллега профессора сообщает очень важную для зрителей новость, из Москвы пришел приказ о переезде конструкторского бюро в столицу нашей Родины.

Все бурно хлопают в ладоши, правда водки опять никто не предлагает, так что огорченный профессор отрывается от коллектива и идет обратно в кабинет. Маковецкий в этом сериале пока совершенно не радует, он практически весь сериал ходит с одинаковым выражением лица, как бы говорит, да мне нас-рать, зрителям на него кстати тоже.

Одна баба, так же с весьма с заунывным лицом, жалуется профессору на то, что она не попала в список людей что должны возвращаться в Москву. Профессор говорит, что женщина в Москву все-таки едет через три недели, согласно второму списку. Женщина опять недовольна, она же хотела что бы её отправили в Москву в первую очередь, а тут такой облом.

По словам женщины получается, что из списка на реэвакуацию, были вычеркнуты люди с еврейской фамилией из за расовой такой дискриминации, в списках были оставлены только видные ученые из евреев. На это профессор говорит, что это все чушь, женщина обижается и с постным выражением на морде лица, выходит из кабинета.

Профессор вечером сидит дома с семейством, попивает чай, из поездки возвращается Людмила Штрум. Профессор предлагает жене поесть с дороги, хочет ей картошку жареную ей положить, но оттого что он очень неуклюжий у него все валится из рук и он разбивает тарелку. Жена командует профессору сидеть, пока он всю посуду в доме не переколотил.

Профессор послушно садится на табурет, Людмила убирая осколки тарелки, рассказывает про путешествие, а так же про гигантское кладбище на котором захоронен её сын. А машины мёртвых все привозят и привозят кладбище все больше растет. Ага, так привозят, что нам показали только одну машину, которая уже с тремя могильщики на борту уезжала с кладбища.

Нас же переносят в Сталинград к майору Брезкину. Что будет с человеком если он искупается в кипятке? Ну наверное в этом случае человек получит обширные ожоги кожного покрова. Что случилось с Царем в сказке о Коньке Горбунке, после купания в кипятке? Он сварился заживо. Что стало с майором Березкиным после купания в кипятке? Он живой и здоровый и излечился от воспаления легких.

Майор находится в своем блиндаже, раздаётся взрыв снаряда, блиндаж в труху, майора только слегка землей присыпало и слегка так придавило бревном. С майором на связь выходит капитан Кравцов, который докладывает, что он командует мертвым батальоном. Майор говорит что раз Кравцов жив, пускай он собой и командует, да еще пускай он держится там.

Майор оставляет комиссара за старшего и идет навестить Кравцова. Оказалось, что Кравцов в окопе не один, солдаты отражают немецкую атаку, а у ушастого капитана просто случилась истерика. Кравцов выбегает из окопа, орет что сейчас возьмут и наваляют немцам от души, после чего кричит ура и поднимает солдат батальона в самоубийственную атаку.

Короче, до немцев так никто не добежал, а майор возвращается к себе в раскуроченный блиндаж. Ну а мы с вами давайте еще раз ознакомимся с воспоминаниями Родимцева.

Кстати и Родимцев и Чуйков часто были на передовой. По воспоминаниям Родимцева, он не единожды самолично посещал легендарный дом Павлова. Тут же в сериале Родимцева не видать вообще, как будто его не существует, Чуйков же все время сидит у себя в блиндаже. И вот только майор вернулся в блиндаж, его вызывает Чуйков.

Чуйков сообщает майору что командир бригады ранен, начальник штаба и комиссар убиты, поэтому генерал приказывает майору принять командование над бригадой, заодно спрашивает про дом номер шесть. Майор рассказывает, что разведка к дому ходила, дома больше нет, живых из гарнизона дома никого не осталось.

А ведь гарнизон дома Павлова дожил до советского контрнаступления в Сталинграде, даже принимал в нем участие. Более того, многие солдаты маленького гарнизона дожили до конца войны. Например в можно найти воспоминания Ивана Филипповича Афанасьева под названием "Дом солдатской славы", написанные после окончания войны.

А тут в сериале из гарнизона капитана Грекова не осталось никого в живых. Чуйков же приказывает майору держаться, после принятия командования над бригадой доложить сколько в наличии имеется народу. Заходит комиссар, докладывает что уже семь немецких атак отбили, немцы же заняли дом номер шесть. Хотя в реальности немцы так и не смогли дом Павлова захватить.

Майор делится новостью с комиссаром, что его назначили бригадой командовать, в то время как комиссар командует лишь полком. А где остальные красные командиры, в том числе и политруки? Куда пьяный политрук подевался, который какое то время командовал батальоном?

Тут же майор оставляет комиссара командовать полком, сам же с ординарцем, прихватив еще двух советских бойцов, отправляется принимать командование над бригадой. Идет майор с сопровождением, по ровному, хорошо обстреливаемому противником месту не пригибаясь, туи позади Березкина разрывается снаряд и он уже на земле лежит. Вот так и не принял майор командование над бригадой.

И вот майор с множественными осколочными ранениями ,уже находится в госпитале, где его готовят к операции. Нас же переносят к профессору Штруму, который находится в поезде, едет со своим семейством в Москву. Так как водка в кадре больше пока не появляется, то профессор на этот раз довольствуется чайком. Напившись чаю, профессор с женой отправляется в соседний вагон навестить Соколова. Жена Соколова лежит на верхней полке, сам он комфортно устроился внизу.

Соколов угощает профессора воблой. Анна Михалкова хочет положить рыбу на газету с портретом товарища Сталина, что очень пугает Соколова, он просит на стол тряпку постелить. Соколов разделывает рыбу, Михалкова приносит чай. Хотя от того как компания чокается, можно предположить что в стаканах находится не чай. Ну и так же по тому как Штрум пялится на Анну Михалкову, становится понятно какого именно Соколова профессор хотел навестить. На молчаливых посиделках в вагоне серия заканчивается.

Продолжение следует.....

Большая просьба к читателям канала, пожалуйста ведите себя поактивнее, ставьте лайки, пишите комментарии, тогда моет быть у статей на канале будет побольше охват, что в принципе далеко не факт. Кто на канал еще не подписан, то не забывайте подписаться.