Занимательная биология

4 поста

4 поста

18 постов

5 постов

34 поста

32 поста

23 поста

10 постов

18 постов

5 постов

3 поста

10 постов

4 поста

«Здравствуй, Лучик! Меня очень интересует вопрос: муравей, который живёт в Китае, поймёт муравья, который живёт в России? Смогут ли они жить вместе в одном муравейнике?» (вопрос нашей юной читательницы)

Сейчас биологи насчитывают во всём мире больше четырнадцати тысяч разных видов муравьёв. Например, всем нам известны лесные рыжие муравьи. И почти такие же чёрные муравьи, поменьше размером. Можно подумать, что разница между рыжим и чёрным муравьями, как между одноклассниками Мишей и Гришей – один повыше, второй пониже, у одного чёрные волосы, у другого рыжие... Да? А вот и нет! Разница между этими муравьями огромна.

Рыжий лесной муравей, который по-научному называется «формика руфа», и чёрный садовый муравей (его биологи называют «лазиус нигер») отделились друг от друга ещё в те времена, когда на Земле существовали динозавры! А точнее – в конце мелового периода, больше шестидесяти пяти миллионов лет назад. А это значит, что чёрный муравей рыжему родственник примерно... ну, примерно как человек – родственник маленькому зверьку из джунглей далёкой Индонезии; называется этот зверёк «долгопят-привидение». В это трудно поверить – но тем не менее так оно и есть!

А ведь существуют виды муравьёв ещё более эволюционно далёкие – например, понерины, к которым относится гигантский южноамериканский муравей динопонера. Почти с палец взрослого мужчины «мурашечка»...

Но давайте ближе к вопросу нашей читательницы. В России разных видов муравьёв насчитывается двести шестьдесят. А в Китае – больше девятисот!

– А почему это в Китае разных муравьёв чуть ли не в четыре раза больше, чем в России?

Ответ простой – Россия страна холодная, северная. А муравьи – как, впрочем, и все насекомые – очень любят тепло и обильную растительность. И в Китае существуют сотни видов муравьёв, которые у нас вообще не встречаются! Но вот как раз рыжий лесной муравей встречается и в России, и в Китае. Так что вопрос можно поправить так: рыжий лесной муравей из Китая поймёт рыжего лесного муравья из России? Потому что встреча рыжего и чёрного муравьёв – то есть муравьёв разных видов! – ничем хорошим не закончится…

Вы басню «Стрекоза и муравей» Ивана Андреевича Крылова хорошо помните?

Басня хорошая, но... совершенно ненаучная. Во-первых, стрекозе муравьиные запасы еды не подойдут. Стрекоза – невероятно прожорливый хищник, ей подавай «мясо», да побольше! А вот муравьи – насекомые всеядные; мясом они не брезгуют, но в основном мясной пищей кормят своих личинок, сами же предпочитают «вегетарианскую». Например, сок растений или сладкие выделения зелёной тли («медвяную росу»). Муравьи даже «пасут стада» тлей на деревьях, подыскивают тлям деревья с листьями повкуснее, уносят тлей в муравейник на зимовку...

Однако стрекозе это самое «молоко тлей», «медвяная роса», а также семена растений и всё прочее, что запасают муравьи на зиму, ни к чему. Во-вторых, приползи стрекоза в муравейник с просьбой «покорми и обогрей» (продолжаем «критиковать» басню), ничегошеньки у неё не получилось бы. Любого чужака – каким бы он ни был огромным и сильным – муравьи атакуют самоотверженно, с бешеной яростью.

Спросите у любого начинающего туриста, который по неопытности устроил себе привал рядом с муравейником. Кусаются так, что даже человеку больно! А попавшая в муравейник стрекоза для муравьёв – не только враг, но ещё и еда. Так что набросятся, закусают и разорвут на мелкие кусочки. Рук у муравьёв нет – но есть исключительно сильные (человеку кожу прокусывают, не забыли?) челюсти-жвалы. В сравнении с муравьём стрекоза кажется огромной – но размеры её не спасут. Сотни муравьёв «наваливаются толпой», и уже минут через двадцать от «попрыгуньи» останутся только крылышки...

Муравьи всегда работают дружно, действуют вместе. Это насекомые общественные. Ближайшие родственники муравьёв – пчёлы и в особенности осы – бывают как общественными, так и одиночными; а вот одиночные муравьи науке неизвестны! Возможно, когда-то давным-давно такие и существовали – но вымерли, как те же самые динозавры. В наши дни одиночных муравьёв не бывает – только семья, колония. В которой каждый на своём месте, у каждого свои «домашние обязанности»: кто-то защищает муравейник, кто-то делает уборку, кто-то заготавливает корм для всех, кто-то ухаживает за личинками.

Но для того, чтобы действовать вместе, нужно как-то общаться между собой, не так ли? То, что муравьи могут общаться друг с другом – об этом люди догадывались ещё очень давно, но вот доказать это и разобраться, как именно происходит «муравьиное общение», получилось только во второй половине прошлого века...

Мы, люди, общаемся друг с другом прежде всего при помощи зрения и слуха. Остальные чувства – запах, вкус и осязание («прикосновение») – для нас имеют второстепенное значение. Мы разговариваем, пишем, читаем, делаем жесты руками – и вряд ли кто-то из нас будет другого человека обнюхивать или (тем более) пробовать на вкус. Но внутри муравейника темно, и полагаться на зрение муравьи здесь не могут. Глаза у муравьёв (в отличие от тех же пчёл или ос) развиты слабо. Встречаются и вовсе слепые виды муравьёв!

Как показали эксперименты, главным чувством для муравьёв является обоняние, то есть способность распознавать запахи. Кстати, интересно! У нас, людей, ощущение вкуса и запаха – два разных чувства. Малыш купается в ванне, ему очень нравится вкусный запах детского шампуня – он пахнет зелёным яблоком! И Боря не выдерживает и пробует шампунь на вкус – а на вкус шампунь оказывается совсем невкусным... Знакомо? А фильм «Усатый нянь» смотрели? Девочка прибегает к воспитателю жаловаться: «А мальчишки в туалете зубную пасту едят!» Апельсиновую...

А вот у насекомых вкус и запах – это одно чувство, объединённое. «Вкусозапах». И уважающий себя муравей настоящее зелёное яблоко и ароматизированный шампунь никогда не перепутает!

Вот один из самых простых опытов, которые ставили учёные. Муравьи, как известно, жуткие чистюли – любая грязь, любой мусор представляют опасность для их драгоценных яиц и личинок. В частности, если какой-то муравей погибает, его тут же хватают жвалами (челюстями) за лапки и выбрасывают из муравейника. Биологи приготовили из мёртвых муравьёв вытяжку и этой жидкостью смазали живого и здорового муравья. Собратья по муравейнику немедленно начали обращаться с этим муравьём как с мёртвым, то есть из муравейника выбросили. Бедолага, повинуясь инстинкту, снова и снова пытался вернуться «обратно в семью», а его безжалостно выбрасывали, как мусор. Пока, наконец, вытяжку не смыло и запах мёртвого муравья не исчез – тогда всё стало нормально.

Итак, основной ориентир для муравья – это запах! Причём запах у каждой колонии свой собственный – даже если вид один и тот же. Для муравья это самая настоящая система распознавания «свой – чужой», как у боевых самолётов. Обладатель постороннего запаха – хоть человек, хоть стрекоза, хоть другой муравей! – будет немедленно атакован.

Мы, люди, для того чтобы позвать на помощь, используем слух и зрение – мы кричим, машем руками. Муравей же «выстреливает» из особых желёз специальными химическими веществами – феромонами, издаёт «запах тревоги». Другой муравей, ощущая такой запах, тоже «выстреливает» феромоном тревоги и бросается на выручку. Происходит самая настоящая «цепная реакция» – вот чужака атакует уже десять муравьёв, вот уже сотня, тысяча... Точно так же – запахами, феромонами! – муравьи «метят» свои тропинки, ведущие к найденным источникам пищи.

Однако восприятие запахов – это всё-таки понятное нам, людям, чувство. Но у муравьёв есть и другой способ общения, нам совершенно чуждый, непонятный и неприятный: обмен пищей. Один муравей съедает порцию еды, а затем при встрече с другим муравьём отрыгивает еду обратно – а другой муравей эту каплю проглатывает. Затем он «делится» этой каплей с другим муравьём, и так далее, и так далее. Опыты показали, что такой вот «пищевой обмен» для муравьёв играет такую же роль, как для нас с вами – газеты и интернет! Именно через пищевой обмен по колонии распространяются «новости»: здорова ли матка («царица гнезда»), хватает ли корма для личинок, нужно ли колонии расти, достаточно ли хорошо ухаживают за яйцами, каких муравьёв нужно больше – «рабочих» или «солдат», и так далее, и так далее. Вплоть до «не пора ли отправляться на войну».

Если две колонии муравьёв (даже абсолютно одинаковых, одного вида!) «сталкиваются» друг с другом, начинают конкурировать за пищу, за добычу, за «жилплощадь» (а большому муравейнику в лесу нужны «угодья», «кормовая территория» в несколько гектаров!), за «пастбища» для тли – начинаются самые настоящие сражения, безжалостные войны. Муравьи не знают страха, у них нет инстинкта самосохранения. Своими мощными жвалами они хватают противника – и пытаются разорвать на куски. Для нас такая битва выглядит странно – вроде бы муравьи все абсолютно одинаковые, однако они безошибочно атакуют только «чужих» и дружно бегут на помощь к «своим». Никакого секрета – запах!

Ну? Догадались, какой будет ответ на второй вопрос?

Ответ будет таким: если муравей из другой семьи, вырос в другой колонии (и совершенно не важно, где – в Китае или в России), скорее всего, он будет атакован. Но... «Скорее всего» – не означает «всегда и обязательно». Наблюдения тех же биологов показали: у некоторых видов в определённых случаях, когда территории и пищи хватает на всех, две разные муравьиные семьи могут объединиться! Сперва прокладывается ход, который соединяет два муравейника; посредине этого хода обычно даже существует как бы «комната для переговоров», то есть помещение, где происходит «обмен запахами». Постепенно муравьи одной колонии привыкают к запаху другой, агрессивная реакция пропадает, и насекомые начинают «ходить друг к другу в гости», обмениваться кормом, личинками и куколками («муравьиными яйцами»), и в конце концов образуется «суперколония».

Не самое частое явление (из всех четырнадцати тысяч видов муравьёв примерно один процент может создавать суперколонии), но такое бывает. Скажем, суперколония японского муравья «формика йессенсис» на острове Хоккайдо насчитывает около сорока пяти тысяч отдельных гнёзд, примерно миллион «цариц» и порядка трёхсот миллионов рабочих муравьёв!

Насколько хорош используемый муравьями метод распознавания по запаху? С одной стороны – хорош, потому что позволяет легко распознать чужака в абсолютной темноте под землёй. С другой – используя нужные запахи, тот самый чужак может совершенно безбоязненно проникать в муравейник и делать там абсолютно всё, что хочется... Существуют паразитические виды жуков (ломехуза, атемелес) или гусениц, способные пахнуть так, чтобы муравьи принимали их за своих. Муравьи-хозяева не будут атаковать такого хитро замаскированного «шпиона». Наоборот, они будут делиться с чужаком едой точно так же, как с другими муравьями из своей семьи! А паразит при этом будет пожирать куколок и личинок и вообще всячески громить муравейник, пока тот не захиреет и не умрёт навсегда...

Приобрести журнал «Лучик» можно на Wildberries и в «Озоне».

Наш Telegram канал здесь.

Великий писатель Антон Павлович Чехов сказал: «Краткость – сестра таланта». Талантливый человек умеет говорить коротко. Находить самые нужные, точные и понятные слова.

А ещё краткость – сестра ума. Умный человек с нескольких слов поймёт, о чём ему говорят, а глупому нужно объяснять долго, подробно, несколько раз. Что такое ум, все понимают.

А что такое талант? Талант - это чувствительность. Чувствительность к слову, к звуку, к изображению, к числу, к движению образует литературный, музыкальный, художественный, математический или танцевальный талант. Самые талантливые и чувствительные люди – это… маленькие дети. Если сказать маленькой девочке всего три слова – «кошка с котёнком», она улыбнётся, у неё потеплеет на душе. Она сразу представит себе кошку и котёнка (если, конечно, когда-нибудь их видела). А вот взрослый, скорее всего, ничего не почувствует. Ему понадобится целый рассказ про кошку и котёнка, чтобы что-то себе представить.

Минимализм - это воображение.

Рассказ – это рассказ. А три слова – «кошка с котёнком»? Для нашей маленькой девочки это… тоже рассказ, только маленький! Минималистический. Минимализм – это искусство говорить не просто коротко, а очень коротко. Всего несколькими словами разбудить в человеке чувство. Писатель Эрнест Хемингуэй однажды сочинил рассказ из шести слов. Вот такой: «For sale: baby shoes. Never worn». В переводе на русский ещё короче: «Продаются детские ботиночки, неношеные». Взрослым, прочитавшим такой рассказ из нескольких слов, сразу становится печально и тревожно на душе. «Почему ботиночки неношеные? – думают они. – Что случилось с ребёночком? Может, он заболел и умер? Почему их продают, может, эти люди бедны? О, какое горе! Какие несчастные люди!»

Конечно, может, ничего страшного не случилось. Может, ребёнок жив-здоров, просто родственники надарили ему слишком много обуви, а люди эти не бедные, а экономные. Но чувствительный человек (чувствительный к чужой беде) сразу воображает себе печальную картину. У него сжимается сердце. Заставить сердце сжаться всего несколькими словами – это искусство. Увидеть всего за несколькими словами целую историю – это талант. В данном случае – талант читательский (или слушательский). Умение создавать истории из нескольких слов называется искусством минимализма.

Изобразительный минимализм

А можно ли коротко… рисовать? Конечно! Вот рисунки трёх известных художников: Пабло Пикассо, Анатолия Зверева и Анри Матисса.

Зверев нарисовал кошку и птичек. Пикассо – лошадку. А что нарисовал Матисс? Две «целующиеся» птицы. Что это за птицы? Воробьи? Куры? А может, чайки? Как вы думаете?

Две обнимающиеся фигуры. Кто это? Мать и ребёнок? А может, отец и ребёнок? А может, мужчина и женщина?

Портрет всего из 12-ти линий. Кто это, взрослый или ребёнок? Мужчина или женщина? Хорошее настроение у этого человека или плохое?

Ответы на все эти вопросы вы прекрасно видите перед собой. Хотя нарисовано здесь очень мало.

Фотоминимализм

Художники минимализм вовсе не из головы придумывают. Взгляните на эти фотографии. Так всё и есть на самом деле!

Это была статья из журнала «Лучик».

Наш Telegram канал здесь.

Эта картина французского художника Пьера Огюста Ренуара называется «Завтрак гребцов».

Группа молодых людей собралась на лодочную прогулку (поэтому они и гребцы). Внимание, вопрос. Что на картине происходит неправильно?

Обычный стул сконструирован так, чтобы сидеть на нём, опершись спиной на спинку. Потому она так и называется – «спинка». Вот если бы она называлась «грудка стула» или «животик», тогда на картине Ренуара всё было бы правильно…

Неизвестно, когда и кому первому пришло в голову сесть на обычный стул задом наперёд. Возможно, этот человек был чем-то сильно взволнован. А может быть, хотел показать свою удаль: посмотрите, я нарушаю правила, я герой! Если бы такую манеру взял один человек, то никакой истории стула-перевёртыша не вышло бы. Но сложилось так, что множество людей взяли манеру садиться на стулья задом наперёд. И были это, кто бы мог подумать, чопорные англичане!

Трудно сказать, почему именно англичане 18-го века решили объезжать стулья, как арабских скакунов. Может быть, потому, что многие из них были мореплавателями и даже пиратами? Вот это очень может быть. Пираты – они всё ведь делают не по правилам!

А мебельщик Томас Чиппендейл (вам ничего не напоминает его фамилия?) был не только искусным дизайнером, но и коммерсантом. Есть спрос? Пожалуйте предложение! И вот во втором издании своего мебельного каталога в 1762 году он предлагает почтенной пиратской публике несколько моделей стульев со спинками, сильно зауженными снизу.

На таких удобнее было сидеть задом наперёд. Не нужно слишком широко расставлять ноги, чтобы обхватить коленями спинку… При этом называются они «стулья для зала». Только представьте себе зал, полный людей, и все сидят на стульях задом наперёд!

Проходит пара десятков лет, и привычка сидеть неправильно укореняется настолько, что великий изобретатель мебели Томас Шератон в 1793 году изобретает «стул для беседы».

Это уже не стул, на котором можно сидеть и так, и эдак. Нет, на таком стуле удобно будет сидеть только лицом к спинке, сама спинка уже больше напоминает подлокотник и вообще имеет довольно странную форму навершия. А дело в том, что эти стульчики предназначены не только для бесед, но и для игр, и навершия спинок представляют собой коробочки для фишек.

А спустя несколько лет Шератон совершенствует свой стул для бесед, приделав к ножкам… колёсики! Теперь, сидя на этом стуле, можно не только беседовать и играть в игры с применением фишек, но и ездить, как на велосипеде Карла Дреза – перебирая ногами по паркету.

Хотелось бы посмотреть, как английские леди и джентльмены (в том числе, разумеется, и пираты) ездили по залам на таких стульях, при этом беседуя и играя в какие-то игры с фишками...

Томас Шератон, талантливый инженер и дизайнер, был человеком скромным и религиозным. Жил и умер в бедности, но никогда не стеснялся своей нищеты. Говорил: «Хоть я и изобретал всю жизнь образцы самой роскошной мебели, мне самому достаточно грубого стула, а питания достаточно такого, какое может собрать нищий, идя с сумой по миру». Конечно, такой человек не стал бы изобретать стул для всяких там неприличных занятий. Вершиной его изысканий в области сидения на стуле задом наперёд можно считать «стул для чтения».

Предмет весьма удобный, полезный и благонамеренный. Ведь правда, так и хочется сесть на такой стульчик, установить пюпитр, зажечь свечи, упереться локтями в подлокотники и открыть какую-нибудь книгу, например, про пиратов или про индейцев, которые дерутся и скачут, скачут и дерутся…

И, тем не менее, именно благочестивый и умеренный во всём (кроме изобретения мебели) Шератон невольно изобрёл стул, на котором скакали, прыгали, да не просто, а азартно и с воплями! Шератон не виноват! А случилось это так. Англичане частенько проводили время на петушиных боях. Петушиные бои – это очень жестокий спорт, вроде корриды. Кроме того, это тотализатор: делаются ставки, каждый зритель «болеет» за несчастную птицу, на которую поставил свой шиллинг. Ор, топот, ругань… К счастью, в большинстве стран петушиные бои запрещены. Запретили их и в Англии – в 1849 году. Сразу после этого вошёл в моду футбол...

И вот англичане в первой половине 19-го века совершили чудовищное преступление против высокого искусства краснодеревщиков! Они взяли великолепный стул для чтения, убрали пюпитр со свечами, укрепили ножки, связав их между собой, чтобы не разъехались при прыжках, и… получили «стул для наблюдения за петушиными боями»! Так и родился на свет стул-хулиган.

Ни одна другая модель стула не была в состоянии выдержать азартного зрителя петушиного боя. А переделанный шератонов стул для чтения выдерживал самое бурное поведение болельщика, включая раскачивания и подскоки. Теперь вы знаете, что если уж использовать стул в качестве «скакуна», то лучше специальный «стул для наблюдения за петушиными боями». Обычные стулья, которые стоят в наших квартирах, вряд ли выдержат.

Приобрести журнал "Лучик" можно на Wildberries и в «Озоне».

Так называется эксперимент, разработанный учёными в 70-е годы прошлого века. Считается, что он позволяет определить, есть ли у животного зачатки самосознания. Перед животным ставят зеркало и наблюдают за его реакцией.

Одни вообще не обращают на зеркало внимания. Другие ведут себя агрессивно – видят в отражении «соперника». Ну, а третьи видят… себя! Тогда, например, они пытаются стереть нанесённую на них метку, которую нельзя увидеть иначе, чем в зеркале.

Самосознание – это и есть способность увидеть себя со стороны. «Видеть себя со стороны» – значит понимать, как тебя воспринимают другие. А ещё это значит уметь сравнивать себя с другим. Понимать, что ты такой (или такая), как они. А они – как ты. Им так же, как тебе, может быть обидно и больно. Так же может хотеться того, чего ты хочешь для себя…

Самосознание запускает такую сложную и важную штуку, как совесть. А с совести начинается… человек. Мы говорим: «Человек – социальное животное». То есть человек живёт и действует в коллективе. Но и муравьи – социальные животные. Чем же отличается человек от муравья?

Тем, что муравей не может не принести себя в жертву, если муравейнику угрожает опасность.

Знаете, например, как борются муравьи с начинающимся пожаром? Тушат его своими телами. Вёдер-то с водой у них нет, вот они и бросаются в огонь сотнями, чтобы своими телами перекрыть доступ кислорода к огню. Вряд ли кто-то из них задумывается о том, что это страшно и больно. Они просто не могут поступить по-другому.

А человек – может. Может испугаться, может сказать «жизнь даётся только раз» или «моя хата с краю». Поэтому человек, бросающийся в огонь, чтобы кого-то или что-то спасти, – герой. Поэтому про человека, жертвующего своими интересами, говорят «он поступил по совести».

Если бы не умели жертвовать своим личным интересом ради общего дела, мы не могли бы сообща создавать что-то большое и важное – не то, что необходимо для небольшой группы людей здесь и сейчас, а то, что может понадобиться для всего народа или для всего человечества в будущем.

А значит, без совести мы не создали бы цивилизации. Без совести мы бы не умели действовать в сложных, «непредусмотренных» природой ситуациях. Не создали бы науки, философии и искусства. Все эти вещи начинаются с самосознания и следствия из него – совести.

Кто проходит зеркальный тест?

С зеркальным тестом прекрасно справляются все дети с возраста 18 месяцев, человекообразные обезьяны, слоны, киты-косатки, дельфины, свиньи, сороки, некоторые рыбы и… муравьи!

А вот собаки – такие вроде бы высокоразвитые животные – зеркальный тест «проваливают»! Что же, выходит, собаки глупее муравьёв? Вовсе нет. Просто зеркальный тест подходит для тех существ, у которых зрительное восприятие важнее слухового или обонятельного, а собаки, как известно, «видят носом». Вот и всё!

Это была статья из журнала «Лучик»

Наш Telegram канал здесь.

– А я знаю, в какой банке бабушка хранит свои деньги!

– Надо говорить не «в какой», а «в каком»!

– В литровом из-под варенья…

А ведь и правда: и «банк», и «банка» предназначены для хранения. Случайно ли эти слова так похожи? Давайте разберёмся!

Первая половина этой истории началась во времена крестовых походов. Бумажных денег тогда не знали, в ходу была только металлическая монета. Весьма тяжёлая! Отправлявшийся в поход феодал должен был выплачивать своим рыцарям жалование. А потому, помимо оружия, доспехов и других дорожных припасов, феодалу приходилось тащить за собой за тысячи километров самый настоящий караван из ослов и мулов, гружённых деньгами! Это было неудобно и крайне опасно.

Тогда на помощь пришли итальянские купцы: ломбардцы (вспоминаем слово «ломбард»), венецианцы, генуэзцы, флорентийцы... В каком-то крупном европейском городе они принимали на хранение груз золота у герцога или графа и выдавали ему взамен финансовый документ – чек. Вместо того, чтобы тащить с собой сундуки с монетами, феодалу нужно было только сохранить чек (или его заверенную копию). Когда он вместе со своими солдатами прибывал в другой город (где также была купеческая контора итальянцев), он по этому чеку мог легко получить на руки нужную сумму денег для оплаты жалованья вассалам.

Само собой, «помощь» купцов была не бесплатной, за неё они брали определённый процент. Лавки итальянских купцов в те годы так и назывались: «лавка», «стол», «скамья», то есть по-итальянски «банка».

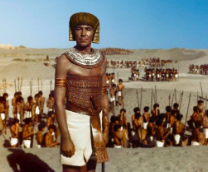

Рыцарь у менялы. Средневековая гравюра. Обратите внимание – меняла сидит за столом, напоминающим современную парту. Это и есть «банка».

Моряки, кстати, до сих пор «банкой» называют сиденье для гребцов в шлюпке.

Теперь – вторая половина загадки. Откуда взялась та «банка», в которую бабушка закручивает осенью солёные огурцы? Это слово – общеславянское, оно есть и в чешском, и в польском языках и родственно русскому слову... «банька»! Изначально слово «баня» означало не «помещение для мытья», а просто «купание», «ванна», «ушат или таз с горячей водой». Ну а наша кухонная «банка» – это изначально «маленькая ванна», «кувшин для умывания», «небольшой сосуд для жидкости». К тем банкам-скамейкам, в которых хранятся деньги, отношения не имеет!

Это была статья из журнала «Лучик».

Наш Telegram канал здесь.

Хочу поделиться одним из сильнейших в жизни впечатлений... Давно это уже было, может, лет десять назад. Прочёл в интернете репортаж о деревенской школе, в которой в пятом классе учится один ученик. Почему так – наверное, понятно.

Так вот, там были фотографии. Всё "по-настоящему": график дежурства (этот мальчик каждый день дежурный), тематические уголки по предметам, выставки книг – дополнительной литературы для чтения... Никто не опустил рук – "а, всё равно всё прахом идёт", мальчика учили по-настоящему, как положено – "на совесть". И вот читал я репортаж, смотрел на эти фото, и не знала душа – радоваться ей или захлюпать...

А потом видел похожий репортаж из сельской библиотеки. Куда тоже редко кто заходит, да никто почти никогда. И там тоже – всё на совесть. Книжные выставки – к дням рождения писателей, к памятным датам. Чистота. Цветы. Библиотекарь (она же директор, она же уборщица) работает на совесть... для кого?! И снова не знаешь – радоваться или плакать... Больше хочется плакать. И отнюдь не от умиления.

А плакать не надо. И радоваться тоже не надо. Надо брать пример.

Помните крылатое выражение – "У России два союзника: армия и флот"? Вот я бы сказал, сегодня у России две опоры – библиотеки и музеи. Ах, какие замечательные музеи в русской провинции – в маленьких городках! А почему они такие? Благодаря попечительству Минкультуры? Хотелось бы так думать. Но я думаю – нет. Благодаря людям, которые в них работают. Работают не на "успех". Не на "рынок услуг" или чего там... На совесть.

Хотел бы добавить третью опору – школу, но... вы понимаете. Тем более – слава учителям, которые не сгибаются там, где, кажется, никто уже не выдержит, и продолжают делать своё дело. В отчётах по ночам вместо сна пишут "что положено", а в классе делают – что должны. Слава – и низкий поклон. До пола. И – нет, это не сентиментальный пафос.

Это так и есть. Потому что "не стоит село без праведника". И Россия без этих людей не устоит.

Спасибо вам, бесконечно уважаемые "библиотекарши"!

На эту же тему советуем почитать "О том, как человек 12 лет следил по личному желанию за взлётной полосой, и спас людей".

Журнал «Лучик»

В 1869 году на улицах США появились прелюбопытнейшие рекламные плакаты – «Неферментированное вино доктора Уэлча!», «Неопьяняющее вино Уэлча для детей и взрослых!», «Пейте вино доктора Уэлча!», ну и так далее. Если бы мы с вами решились купить бутылку этого «вина» и попробовать, то очень удивились бы – потому что в бутылке был самый обыкновенный виноградный сок!

Впрочем, «самый обыкновенный» – это сейчас и для нас с вами. Ещё в середине XIX века мир вообще не знал такого напитка, как «сок», и даже само слово «сок» не имело значения «фруктовый или ягодный напиток». Недаром доктор Уэлч сперва назвал своё изобретение «неферментированным вином». Но обо всём по порядку.

Казалось бы, получить сок из фруктов или ягод очень легко – нужно просто порезать их на кусочки и раздавить с помощью специального пресса (или даже просто руками). Но вот беда: получить свежевыжатый сок очень просто, а вот сохранить его – очень сложно. Такая смесь воды, сахара и ароматических веществ – просто идеальная среда для размножения самых разных микроскопических грибков и бактерий!

В итоге сок уже через несколько часов скисает или начинает бродить. Конечно, свежий сок можно сохранить в холодильнике – только холодильники изобрели совсем недавно, в начале XX века. Так что единственным способом сохранения сока, известным нашим предкам, была ферментация, или брожение – то есть превращение виноградного сока в вино. В северных странах, где виноград вызревал плохо, из яблочного сока точно так же делали другой алкогольный напиток – сидр. Короче говоря, сок многие тысячи лет вообще не считался самостоятельным напитком – это было сырьё для изготовления вина.

Первым безалкогольным соком, завоевавшим Европу, стал лимонный. С древних времён в Индии, на родине лимонов и сахарного тростника, делают напиток, который называется «Шиканджви» или «Нимбу пани», то есть «лимонная вода». Он делается из холодной воды, свежеотжатого лимонного сока и тростникового сахара. В конце I тысячелетия нашей эры этот напиток попал в страны арабского востока, где назывался «катармизат», а уже от арабов – в Европу, прежде всего в Италию. Итальянцы назвали вкусную освежающую новинку словом «лимонад». Во Франции XVII века даже была основана «Компания лимонадьеров», то есть торговцев лимонадом. Чуть позже был введён в обиход похожий напиток из апельсинов – «оранжад». Однако лимонад и оранжад приходилось готовить прямо «на месте употребления», долго храниться эти напитки не могли – так что были очень дорогими, намного дороже вина.

Все изменилось в 1869 году, когда американский врач Томас Уэлч предложил разливать свежеотжатый виноградный сок в бутылки, которые затем герметично закупоривались и пастеризовались в кипящей воде. Это убивало бактерии и дрожжи и не давало соку скиснуть или забродить, то есть начать превращаться в вино – отсюда и название «Неферментированное вино».

Новый напиток пришелся по вкусу и детям, и взрослым, он был доступным, дешёвым, совершенно не содержал алкоголя – и стал быстро завоёвывать популярность по всему миру. Следом за виноградным соком на рынке появился яблочный (тот самый, из которого делали сидр), а затем – апельсиновый. В 1917 году в США был изобретён томатный сок – а в нашей стране он впервые появился только в 1937 году. Так что, покупая в магазине упаковку или бутылку сока, имейте в виду – это вкусное изобретение, по историческим меркам, совсем молодое.

Приобрести журнал «Лучик» можно на Wildberries и в «Озоне».

Человеческая жизнь – это постоянное «решение задач». Существует ли способ, помогающий решать их все? Да!

Эвристика – наука очень молодая, хотя слово «эвристика» придумал ещё древнегреческий математик Папп Александрийский. Оно происходит от греческого слова «эврика», то есть «я нашёл», «я открыл». (Помните, именно это слово прокричал Архимед в тот момент, когда придумал, как решать головоломную задачу о короне тирана города Сиракузы, Гиерона Второго?)

Серьёзно эвристикой учёные занялись только после того, как создали электронно-вычислительные машины. Одной из главных своих задач они видели создание компьютера, способного «думать» и искать решения так же, как это делает человек. А для того, чтобы создать компьютер, способный на поиск решений для разных задач, нужно было понять, как же решает задачи сам человек...

Задачи бывают самые разные. Одно дело – задача по арифметике, другое – по физике, третье – по химии, а задание по русскому языку или по иностранному – вообще «совершенно другая история». А если так: «Мама задала мне непростую задачу – убраться в комнате»? Чем такая задача может быть похожа на задачи из учебника математики?

Существуют «универсальные» способы решения самых разных задач, которые учёные назвали «эвристиками». Многие эвристики известны нам с детства, мы пользуемся ими интуитивно. Другие требуют определённой подготовки. Эвристик, способных в любой ситуации решить любую задачу, по-видимому, не существует. Однако вероятность того, что та или иная эвристика поможет, очень высока. Приведём некоторые (не все, их очень много!).

1. Пробуй все возможные варианты!

Эту эвристику – «метод полного перебора» – часто в шутку называют «методом научного тыка» или «методом проб и ошибок». Например, именно таким способом малыш учится ходить или ползать. Или собирать пирамидку из разноцветных колечек. Однако именно таким же способом шахматист часто играет концовку партии, «эндшпиль», когда фигур на доске остаётся мало – он просто «перебирает» все возможные варианты и выбирает лучший: «я так – он так, я так – он так, а тогда я вот так!». Бывает и так, что и математические задачи становится проще решить, если сперва удастся просто «подобрать» правильный ответ. Многие специалисты спорят, можно ли полный перебор считать отдельной эвристикой... Ну да ладно, пусть будет!

2. Подражай!

Эту эвристику называют «методом аналогии». Урок математики. Учительница объясняет новую тему и решает задачу сама, «для всех», как бы предлагая: «делай, как я». Другие задачи по этой теме ученики будут решать уже самостоятельно, «по аналогии» с той, которая была решена на доске. Может ли аналогия применяться на физкультуре? Конечно. «Делай, как я!» – эти слова знакомы любому спортсмену.

А в технике? Скажем, когда изобретали автомобиль, нужно было решить множество «мелких» задач. Как обеспечить плавность хода? А как её обеспечивают у конных экипажей? Рессорной подвеской? Так сделаем для автомобиля рессорную подвеску! А как мы будем управлять автомобилем? А давайте поставим на него круглый штурвал, как на кораблях. Только поменьше, и назовём просто «руль»!

3. Разбирай сложные задачи на простые!

«Разбирая» каждую задачу – хоть составление программы для компьютера, хоть действия рук и ног при плавании брассом – на отдельные «подзадачи», вы упрощаете себе поиск ошибок, существенно продвигаетесь к получению правильного «ответа». Та же самая «уборка комнаты» станет намного проще, если «разбить» её на «подзадачи»: 1) прибраться на письменном столе; 2) сложить одежду в шкаф; 3) пропылесосить пол.

4. Проверяй предельные случаи!

Что такое «предельный случай»? Допустим, нам нужно «изобрести» боевой корабль. Возникают задачи – а насколько сильно можно этот корабль забронировать? А какие пушки установить, сколько? В такого рода задачах часто очень полезно попробовать применить «предельный случай»: скажем, представить себе, что мы все ресурсы пустили на пушки, а от брони совсем отказались. Или наоборот. Насколько боеспособным будет такой корабль? Или другое сравнение – со спортом. Сколько в футбольной команде должно быть защитников, а сколько – нападающих? Можно снова попробовать «предельные случаи»: попробовать сыграть «одними нападающими» или, наоборот, «одними защитниками». Это может подтолкнуть к правильному решению.

В XIX веке изобретатели долго не могли придумать надёжный и простой электрический дуговой прожектор: электроды, между которыми загоралась дуга, обгорали. Их нужно было медленно и осторожно «подводить» ближе друг к другу. Придумывали самые разные механические приспособления. А решил проблему русский изобретатель Павел Яблочков, причём просто и гениально – как раз с помощью «предельного случая». «Электроды в разных конструкциях ставят под самыми разными углами друг к другу. А что, если попробовать поставить их параллельно, то есть под нулевым углом?» – и получилась «электросвеча Яблочкова», простая, дешёвая и надёжная.

5. Ищи в незнакомом знакомое!

Приступая к решению той или иной задачи, всегда опирайся на то, что тебе хорошо известно, на то, что ты знаешь. Скажем, столкнувшись с головоломным примером по алгебре, не торопись поднимать панику – в примере обязательно должен быть некий «намёк», «подсказка», позволяющая использовать те методы решений, которые тебе уже известны. Спроси себя – «нет ли ощущения, что нечто в данной задаче тебе хорошо знакомо, или по крайней мере что-то напоминает?».

В одном исследовательском институте для проведения исследований нужно было численно решать очень сложный тройной интеграл. Для каждого «прохода» требовалось почти 2 недели работы компьютера – представляете, какими сложными были вычисления? И тут кто-то из сотрудников вдруг вспомнил, что похожий интеграл видел ещё будучи студентом, в какой-то библиотечной книге. Книга отыскалась, интеграл успешно упростили – да так, что на все вычисления стало уходить всего лишь несколько минут!

Ещё в начале 60-х годов прошлого века российский изобретатель Нурбей Гулиа, мечтавший создать компактный и мощный накопитель энергии, задумался: а можно ли использовать энергию летящего в космосе метеорита? Энергия метеорита колоссальна, но как её «отобрать» для совершения полезной работы? А что, если привязать метеорит к прочной оси и заставить двигаться по окружности? А если соединить таким образом несколько метеоритов? И тут учёный понял – да это же получается самый обычный маховик, массивное колесо со спицами! В наши дни профессор Гулиа известен, как изобретатель супермаховика, пропагандист маховичных накопителей энергии...

6. Меняй правила!

Очень часто невозможность решения задачи упирается в так называемую «инерцию мышления», то есть употребление одних и тех же «правил», «инструкций».

Работая над решением, иногда бывает просто очень полезно «заменить переменную», «поменять правило», задаться вопросом «а что будет, если?». В повести «Трое в лодке, не считая собаки» Гаррис заблудился в Хэмптон-Кортском лабиринте, в Лондоне. А всё потому, что вбил себе в голову «план», «алгоритм»:

Эта ерунда не стоит выеденного яйца, но мы все-таки зайдём туда, чтобы ты мог рассказывать, что побывал в лабиринте. Собственно, это не лабиринт, а одно название. Надо только на каждой развилке поворачивать направо – вот и все. Мы обойдем его минут за десять и пойдем закусить.

Гаррис и поверившие ему другие заблудившиеся посетители несколько часов ходили «поворачивая на каждой развилке направо», всё время в итоге оказываясь в центре лабиринта. «Этого не может быть!» – говорил Гаррис, снова отправлялся в лабиринт, и снова возвращался в центр... В таком случае эвристика как бы говорит нам: «Верь глазам своим! Если (точно выполненное) правило приводит к неправильному результату, значит, это неправильное правило! Меняй!».

Выдающийся американский учёный Дуглас Ленат, создатель компьютерной программы «Эвриско», сумел научить свою программу использовать описанные нами и другие, более сложные, эвристические правила для того, чтобы «изобретать» новые решения. Программа с этим заданием блестяще справилась: она «изобретала» и новые способы расположения элементов микросхем, и новые формы для удерживающих воду плотин, и даже смогла стать чемпионом США по настольной игре «Traveller TCS».

А вот ещё одна очень полезная для школьника эвристика из книги «Как решать задачу» венгерского математика Дёрдя Пойа:

7. Если не можешь понять задачу «в цифрах» – нарисуй рисунок, картинку, сделай условие максимально наглядным!

Помните, как Витя Малеев в повести Николая Носова решал задачку про мальчика, девочку и орехи?

С отчаяния я нарисовал в тетрадке ореховое дерево, а под деревом мальчика и девочку, а на дереве 120 орехов. И вот я рисовал эти орехи, рисовал, а сам все думал и думал. Только мысли мои куда-то не туда шли, куда надо. Сначала я думал, почему мальчик нарвал вдвое больше, а потом догадался, что мальчик, наверно, на дерево влез, а девочка снизу рвала, вот у нее и получилось меньше.

Потом я стал рвать орехи, то есть просто стирал их резинкой с дерева и отдавал мальчику и девочке, то есть пририсовывал орехи у них над головой.

Потом я стал думать, что они складывали орехи в карманы. Мальчик был в курточке, я нарисовал ему по бокам два кармана, а девочка была в передничке. Я на этом передничке нарисовал один карман. Тогда я стал думать, что, может быть, девочка нарвала орехов меньше потому, что у нее был только один карман. И вот я сидел и смотрел на них: у мальчика два кармана, у девочки один карман, и у меня в голове стали появляться какие-то проблески.

Кстати, заметьте, что Витя воспользовался ещё и Эвристикой № 3 – разобрал сложную задачу на несколько простых!

8. Никогда не сдавайся!

В школе от учеников обычно требуют решать задачи или примеры «быстро», за 10-20 минут. Именно поэтому школьные задачи (ну, за исключением олимпиадных и прочих «повышенной трудности») довольно просты. Настоящие «взрослые» задачи могут оказаться намного сложнее – многие из них придётся решать неделями, месяцами, а то и годами.

Наверняка вы слышали истории о том, как учёные совершали блестящие открытия «случайно», «интуитивно», «во сне». Однако все такие истории опираются на многократные попытки решить ту или иную задачу много раз, разными способами, «с разных сторон», «не мытьём так катаньем».

Существует забавный анекдот про физика-теоретика Вольфганга Паули: тот дни и ночи напролёт в течение многих месяцев пытался разгадать загадку «аномального эффекта Зеемана», расщепления спектральных линий в магнитном поле. Дошло до того, что как-то раз на улице его остановила незнакомая женщина: «Господин, вы выглядите ужасно расстроенным! Что случилось, какое у вас горе? У вас в семье кто-то заболел или умер?». Паули грустно вздохнул и ответил: «О, нет, мадам! Я просто никак не могу понять эффект Зеемана...». Размышления учёного закончились открытием закона («запрета») Паули – за что физик заслуженно получил нобелевскую премию.

Приобрести журнал "Лучик" можно на Wildberries и в "Озоне".