Мировоззрение: «- К чему же богачам столько денег? - удивился Незнайка. - Разве богач может несколько миллионов проесть?

- "Проесть"! - фыркнул Козлик. - Если бы они только ели! Богач ведь насытит брюхо, а потом начинает насыщать свое тщеславие.

- Это какое тщеславие? - не понял Незнайка.

- Ну это когда хочется другим пыль в нос пустить»

Акционерные общества: «Мы не хотим также сказать, что, приобретая акции, коротышки ничего не приобретают, так как, покупая акции, они получают надежду на улучшение своего благосостояния. А надежда, как известно, тоже чего-нибудь да стоит. Даром, как говорится, и болячка не сядет. За все надо платить денежки, а, заплатив, можно и помечтать».

«Джинса»: «- Уважаемые зрители! - сказал он. - Дамы и господа! С вами говорит доктор Шприц. Вы слышите глухие удары: тук! тук! тук! Это бьется сердце космонавта, прибывшего на нашу планету. Внимание, внимание! Говорит доктор Шприц. Мой адрес: Холерная улица, дом пятнадцать. Прием больных ежедневно с девяти утра до шести вечера. Помощь на дому. Вызовы по телефону. Прием в ночные часы оплачивается в двойном размере. Вы слышите удары космического сердца. Имеется зубоврачебный кабинет. Удаление, лечение и пломбирование зубов. Плата умеренная. Холерная, дом пятнадцать. Вы слышите удары сердца...».

Копирайт и владение брендом: «В приемной между тем появилась представительница одной из рекламных Фирм… Подбежав к Незнайке, она сунула ему в руки плакат, на котором было написано:

«Жалеть не будут коротышки

И не потратят деньги зря,

Коль будут все жевать коврижки

Конфетной фабрики "Заря"».

Отскочив шага на два-три назад, она навела на Незнайку фотографический аппарат и сделала снимок. Увидев это, Мига окончательно вышел из себя. Он подскочил к Незнайке, вырвал у него из рук плакат и со злостью швырнул его на пол, после чего подскочил к представительнице рекламной фирмы и дал ей пинка ногой».

Реклама: «Таковы уж нравы у лунных жителей! Лунный коротышка ни за что не станет есть конфеты, коврижки, хлеб, колбасу или мороженое той фабрики, которая не печатает объявлений в газетах, и не пойдет лечиться к врачу, который не придумал какой-нибудь головоломной рекламы для привлечения больных. Обычно лунатик покупает лишь те вещи, про которые читал в газете, если же он увидит где-нибудь на стене ловко составленное рекламное объявление, то может купить даже ту вещь, которая ему не нужна вовсе».

Монополизация экономики: « – Наилучший выход из создавшегося положения – это начать продавать соль еще дешевле. Владельцы мелких заводов вынуждены будут продавать соль по слишком низкой цене, их заводишки начнут работать в убыток, и им придется закрыть их. А вот тогда-то мы снова повысим цену на соль, и никто не станет мешать нам наживать капиталы».

Контроль за технологиями: «Вы представляете себе, что может случиться, когда на нашей планете появятся эти гигантские растения? Питательных продуктов станет очень много. Всё станет дёшево. Исчезнет нищета! Кто в таком случае захочет работать на нас с вами? Что станет с капиталистами? Вот вы, например, стали теперь богатыми. Вы можете удовлетворять все свои прихоти. Можете нанять себе шофёра, чтоб возил вас на машине, можете нанять слуг, чтоб исполняли все ваши приказания: убирали ваше помещение, ухаживали за вашей собачкой, выколачивали ковры, натягивали на вас гамаши, да мало ли что! А кто должен делать всё это? Всё это должны делать для вас бедняки, нуждающиеся в заработке. А какой бедняк пойдёт к вам в услужение, если он ни в чём не нуждается?.. Вам ведь придётся самим всё делать. Для чего же тогда вам всё ваше богатство?.. Если и настанет такое время, когда всем станет хорошо, то богачам обязательно станет плохо. Учтите это».

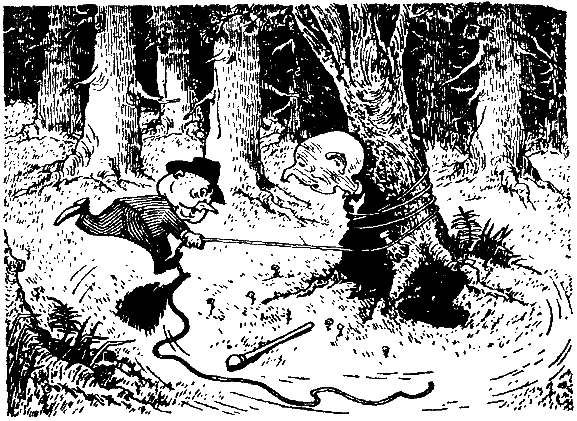

Черный пиар: « – А что. Общество гигантских растений может лопнуть? – насторожился Гризль (редактор газеты) и пошевелил своим носом, как бы к чему-то принюхиваясь.

– Должно лопнуть, – ответил Крабс, делая ударение на слове «должно».

– Должно?… Ах, должно! – заулыбался Гризль, и его верхние зубы снова впились в подбородок. – Ну, оно и лопнет, если должно, смею уверить вас! Ха-ха!…».

Состояние науки: «Незнайка спросил, почему лунные астрономы или лунологи до сих пор не построили летательного аппарата, способного достичь внешней оболочки Луны. Мемега сказал, что постройка такого аппарата обошлась бы слишком дорого, в то время как у лунных ученых нет денег. Деньги имеются лишь у богачей, но никакой богач не согласится затратить средства на дело, которое не сулит больших барышей.

- Лунных богачей не интересуют звезды, - сказал Альфа. - Богачи, словно свиньи, не любят задирать голову, чтоб посмотреть вверх. Их интересуют одни только деньги!».

Законность: « – А кто такие эти полицейские? – спросила Селедочка.– Бандиты! – с раздражением сказал Колосок. – Честное слово, бандиты! По-настоящему, обязанность полицейских – защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне все равно!».

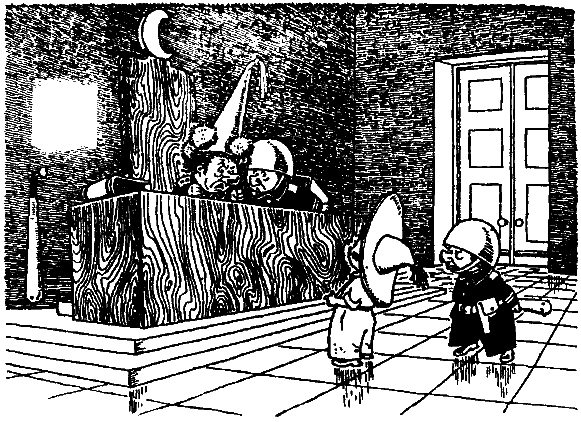

«Полицейские технологии»: «- Что это, по-твоему? - спросил полицейский. - Ну-ка понюхай.Незнайка осторожно понюхал кончик дубинки.

- Резиновая палка, должно быть, - пробормотал он.

- "Резиновая палка"! - передразнил полицейский. - Вот и видно, что ты осел! Это усовершенствованная резиновая дубинка с электрическим контактом. Сокращенно - УРДЭК. А ну-ка, стой смирно! - скомандовал он. Р-р-руки по швам! И никаких р-разговоров!»

Методы: «между Миглем и Фиглем было большое сходство: оба были скуластые, широколицые, у обоих были низкие лбы и темные, жесткие, подстриженные ежиком волосы, начинавшиеся чуть ли не от самых бровей. Несмотря на большое внешнее сходство, в характерах Фигля и Мигля было большое различие. Если Фигль был коротышка сердитый, не терпевший, как он сам утверждал, никаких разговоров, то Мигль, наоборот, был большой любитель поговорить и даже пошутить. Как только дверь затворилась за Фиглем, Мигль сказал Незнайке:

- Осмелюсь вам доложить, милейший, что во всем полицейском управлении первое лицо - это я, так как первое, что вы видите, попадая сюда, это не что иное, как мое лицо. Хы-хы-хы-ы! Не правда ли, остроумная шутка?...

…Знаете, кто вы?

- Кто? - с испугом спросил Незнайка.

- Знаменитый бандит и налетчик, по имени Красавчик, совершивший шестнадцать ограблений поездов, десять вооруженных налетов на банки, семь побегов из тюрем (последний раз бежал в прошлом году, подкупив стражу) и укравший в общей сложности ценностей на сумму двадцать миллионов фертингов! - с радостной улыбкой сообщил Мигль.

Незнайка в смущении замахал руками.

- Да что вы! Что вы! Это не я! - сказал он.

- Да нет, вы, господин Красавчик! Чего вы стесняетесь? С этакими деньжищами, как у вас, вам совершенно нечего стесняться. Думаю, что от двадцати миллионов у вас кое-что осталось. Кое-что вы, несомненно, припрятали. Да дайте вы мне из этих ваших миллионов хотя бы сто тысяч, и я отпущу вас. Ведь никто, кроме меня, не знает, что вы знаменитый грабитель Красавчик. А вместо вас я засажу в тюрьму какого-нибудь бродяжку, и все будет в порядке, честное слово!

…Ну дайте хоть пятьдесят тысяч... Ну, двадцать... Меньше не могу, честное слово! Дайте двадцать тысяч и убирайтесь себе на все четыре стороны»

Судебная система: «- Вы совсем тут с ума посходили! - закричал с раздражением Вригль. - Кто такой Красавчик, по-твоему? А?.. Красавчик - личность известная! Красавчика все знают. Красавчик - миллионер! Половина полиции подкуплена Красавчиком, а завтра он, если захочет, всех нас со всеми нашими потрохами купит... А это кто? - продолжают кричать Вригль, показывая на Незнайку пальцем. - Кто он такой, я спрашиваю! Кто его знает? Что он совершил?.. Пообедал бесплатно? Так за это его сюда? А ему только сюда и надо, дурачье вы этакое! Здесь ему и тепло, и светло, и блохи не кусают. Он только и мечтает, как бы скорей попасть в каталажку и начать объедать полицию! Это не настоящий преступник, а шантрапа с пустыми карманами. Что с него возьмешь,когда у него даже на обед денег нет?».

Легализованные общаки: « - Эй, кто там? Это полицейское управление? Соедините меня, пожалуйста, с комендантом.С вами говорит господин Жулио, член общества взаимной выручки. У вас имеется арестованный Миге? Да, да, господин Миге... Общество взаимной выручки ручается за него. Это абсолютно честная личность, уверяю вас! Такой честный, какого еще свет не производил... Можно внести залог?.. Благодарю вас. Сейчас прибуду с деньгами».

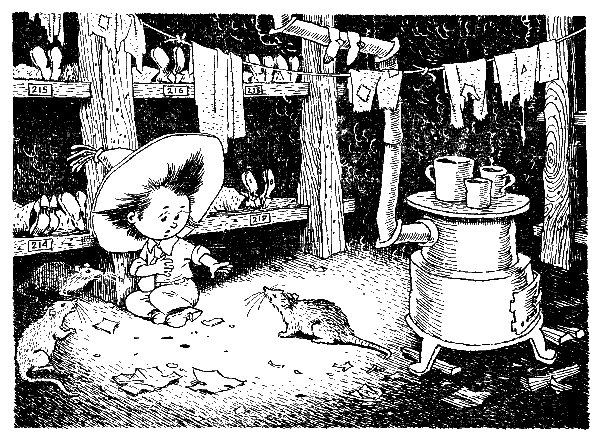

Кредитная история: «- Я тогда на завод поступил и зарабатывать стал прилично. Даже на черный день начал деньги откладывать, на тот случай, значит, если снова вдруг безработным стану. Только трудно, конечно, было удержаться, чтоб не истратить денежки. А тут все еще стали говорить, что мне надо купить автомобиль. Я и говорю: зачем мне автомобиль? Я могу и пешком ходить. А мне говорят: пешком стыдно ходить. Пешком только бедняки ходят. К тому же автомобиль можно купить в рассрочку. Сделаешь небольшой денежный взнос, получишь автомобиль, а потом будешь каждый месяц понемногу платить, пока все деньги не выплатишь. Ну, я так и сделал. Пусть, думаю, все воображают, что я тоже богач. Заплатил первый взнос, получил автомобиль. Сел, поехал, да тут же и свалился в ка-а-ах-ха-наву (от волнения Козлик даже заикаться стал). Авто-аха-мобиль поломал, понимаешь, ногу сломал и еще четыре ребра.

- Ну, а автомобиль ты починил потом? - спросил Незнайка.

- Что ты! Пока я болел, меня с работы прогнали. А тут пришла пора за автомобиль взнос платить. А денег-то у меня нет! Ну мне говорят: отдавай тогда авто-аха-ха-мобиль обратно. Я говорю: идите, берите в каа-ха-ханаве. Хотели меня судить за то, что автомобиль испортил, да увидели, что с меня все равно нечего взять, и отвязались. Так ни автомобиля у меня не стало, ни денег».

Медицина: «Доктор внимательно осмотрел больного и сказал, что его лучше всего поместить в больницу, так как болезнь очень запущена. Узнав, что за лечение в больнице придется уплатить двадцать фертингов, Незнайка страшно расстроился и сказал, что он получает всего лишь пять фертингов в неделю и ему понадобится целый месяц, чтоб собрать нужную сумму.

- Если протянуть еще месяц, то больному уже не нужна будет никакая медицинская помощь, - сказал доктор. - Чтобы спасти его, необходимо немедленное лечение».

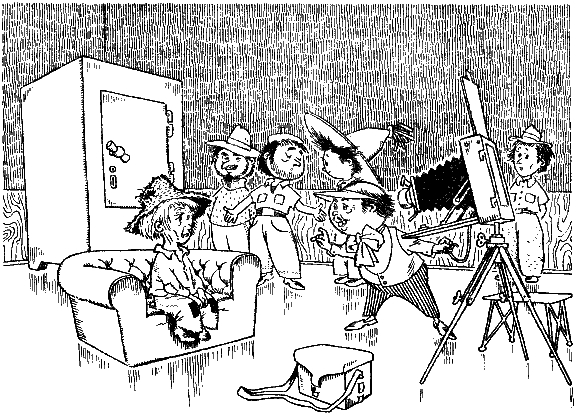

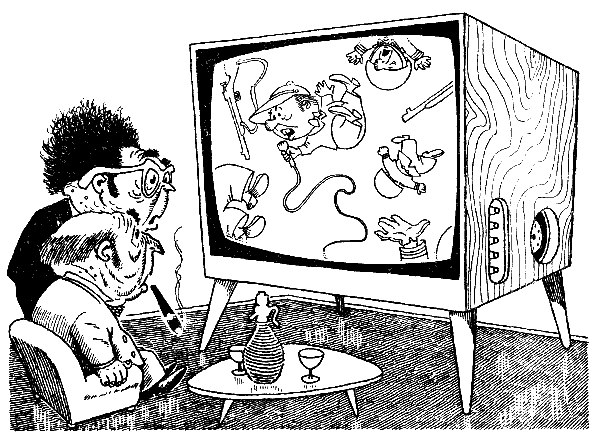

«Постмодерн»: «- Ты, братец, лучше на эту картину не смотри, - говорил ему Козлик. - Не ломай голову зря. Тут все равно ничего понять нельзя. У нас все художники так рисуют, потому что богачи только такие картины и покупают. Один намалюет такие вот загогулинки, другой изобразит какие-то непонятные закорючечки, третий вовсе нальет жидкой краски в лохань и хватит ею посреди холста, так что получится какое-то несуразное, бессмысленное пятно. Ты на это пятно смотришь и ничего не можешь понять – просто мерзость какая-то! А богачи смотрят да еще и похваливают. "Нам, говорят, и не нужно, чтоб картина была понятная. Мы вовсе не хотим, чтоб какой-то художник чему-то там нас учил. Богатый и без художника все понимает, а бедняку и не нужно ничего понимать. На то он и бедняк, чтоб ничего не понимать и в темноте жить"».

Массмедиа: «Здесь были и «Деловая смекалка», «Газета для толстеньких», и «Газета для тоненьких», и «Газета для умных», и «Газета для дураков». Да, да! Не удивляйтесь: именно «для дураков». Некоторые читатели могут подумать, что неразумно было бы называть газету подобным образом, так как кто станет покупать газету с таким названием. Ведь никому не хочется, чтобы его считали глупцом. Однако жители на такие пустяки не обращали внимания. Каждый, кто покупал «Газету для дураков», говорил, что он покупает ее не потому, что считает себя дураком, а потому, что ему интересно узнать, о чем там для дураков пишут. Кстати сказать, газета эта велась очень разумно. Всё в ней даже для дураков было понятно. В результате «Газета для дураков» расходилась в больших количествах...».

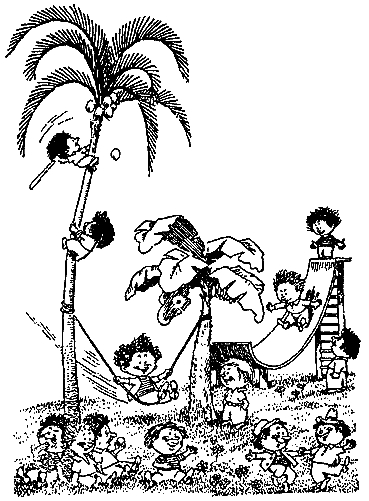

Массовая культура: « – …Первое время тебя там будут и кормить, и поить, и угощать чем захочешь, и ничего делать не надо будет. Знай себе ешь да пей, веселись да спи, да гуляй сколько влезет. От такого дурацкого времяпрепровождения коротышка на острове постепенно глупеет, дичает, потом начинает обрастать шерстью и в конце концов превращается в барана или в овцу».