Мошенникам

Уважаемые мошенники, поставьте, наконец, MAX!

Уважаемые мошенники, поставьте, наконец, MAX!

ответ на #comment_363390005

Там, где приоритет общего над частным. Самый простой и понятный пример коммунистических (в широком значении) отношений это семья, "ячейка общества", которая сформировалась задолго до рынка. В природной семье нет частной собственности, есть приоритет общего выживания, взаимовыручка и преемственность поколений. Даже можно сказать, что прототипом коммунизма стал симбиоз (кооперация) первичной клетки (эукариот) архей и вируса. Рынок же появляется только с появлением производящего хозяйства, определенной стабильности и излишков. Можно сказать, что комбинации конкуренции и кооперации и формировали стили этапов развития общества. Там, где это помогало объединению (например в племя а затем в феод и государство) т.е. срабатывал приоритет общего - там реализовывался коммунистический принцип. А при конкуренции крупных политических блоков (как и при биологической эволюции) - победят те, кто более прогрессивен и социален.

Есть особый тип диванных историков, для которых глубина анализа — это поиск одинаковых слов.

— «Национал-социализм? Ага! Там же есть слово социализм! Значит, это разновидность социализма!»

Логика на уровне: «Морская корова — это корова, потому что в названии есть слово “корова”».

И ведь на полном серьёзе — с видом разоблачившего страшную тайну.

Как появилось это название

В 1920 году мелкая националистическая партия в Германии решила, что рабочие ей нужны, но идеи левых — нет. Решение простое: украсть модный тогда бренд «социализм» и прилепить его к слову «национальный». Это как если бы мясной отдел в магазине назвали «веганский рай» — просто для заманухи.

Идеология партии, ставшей НСДАП, была проста: капитал остаётся в руках промышленников, а рабочий класс марширует под националистическими флагами.

Экономика по-гитлеровски

При Гитлере средства производства остались у частных собственников. Krupp, IG Farben, Siemens — все эти гиганты процветали, получая жирные заказы от государства. Никакой национализации, никакого управления производством рабочими. Буржуазия только в ладоши хлопала — при социализме так не бывает.

Рабочее движение? Задушено

Независимые профсоюзы были запрещены, их имущество конфисковано. На их место поставили Германский трудовой фронт — казённую «профсоюзную» декорацию, полностью подчинённую нацистской верхушке. Забастовка стала уголовным преступлением.

Соцпрограммы? Для войны

Любые программы для народа сводились к одному: подкармливать, чтобы маршировали. «Автомобиль для народа» — да, но в первую очередь танки для фронта. Равенства, уничтожения классов, общественной собственности — не было.

В сухом остатке: национал-социализм к социализму относится примерно так же, как морская корова к бурёнке на ферме.

А штамп «нацизм = социализм» нужен не просто для троллинга оппонента. Его задача — отгородить нацизм от капитализма, присвоив его социализму. Чтобы замазать тот факт, что нацизм — это не «перевёрнутый социализм», а вполне закономерный продукт самого капитализма, который, когда чувствует угрозу от рабочего движения, надевает коричневую рубашку и зовёт в бой штыки.

Операция «Айсберг» по захвату острова Окинава явилась последней крупной десантной операцией вооруженных сил Соединенных Штатов Америки во Второй мировой войне. По своим масштабам она уступала лишь высадке в Нормандии. Американский империализм рассматривал Окинаву как стратегический плацдарм для последующего вторжения на территорию собственно Японии, стремясь установить полный контроль над Тихим океаном. Для захвата относительно небольшого острова, площадь которого составляла 1254 квадратных километра, а население насчитывало около 445 тысяч мирных жителей, американское командование сосредоточило огромные силы. Были задействованы свыше 2400 боевых самолетов, более 1500 кораблей и судов различных классов и приблизительно 550 тысяч человек личного состава, включая 183 тысячи непосредственно в десантных частях. Общее командование операцией осуществлял адмирал Честер Нимиц. Японские милитаристские силы на острове, оборонявшие его в интересах империалистической верхушки Японии, насчитывали 77 тысяч солдат и офицеров регулярной армии, 10 тысяч военнослужащих флота, а также мобилизованные части из числа местного населения. Авиационная поддержка обороны осуществлялась примерно 250 самолетами, базировавшимися на местных аэродромах, а также авиацией, перебрасываемой с Тайваня и Японских островов, включая отряды смертников-камикадзе, использовавшихся японским командованием как пушечное мясо. Высадка американского десанта началась 1 апреля 1945 года. Уже в первые часы операции были захвачены ключевые аэродромы Ёнтан и Кадэна. Попытка японского флота нанести удар по силам вторжения, предпринятая в отчаянной авантюре, закончилась полным провалом: 7 апреля был потоплен флагманский линкор «Ямато» и большая часть сопровождавших его кораблей. Это сражение фактически ознаменовало конец боеспособного японского империалистического флота. К 12 апреля высадка всех основных эшелонов американских войск была завершена, однако их продвижение вглубь острова сразу же замедлилось. Японские войска, несмотря на обреченность своего положения, оказали ожесточенное сопротивление, используя заранее подготовленную, глубоко эшелонированную оборону с многочисленными укрепленными позициями, пещерами и дотами. Прорыв главной полосы этой обороны потребовал огромных жертв и был достигнут американцами лишь в ночь на 14 мая. К концу мая ценой больших потерь были захвачены ключевые опорные пункты, включая столицу острова – город Наха, подвергшийся жесточайшим разрушениям в результате непрерывных бомбардировок и артиллерийских обстрелов. Однако организованное сопротивление японских вооруженных сил продолжалось до 22 июня, когда командующий японским гарнизоном генерал Усидзима Мицуру, неся ответственность за гибель десятков тысяч солдат и мирных жителей, совершил ритуальное самоубийство (сэппуку). Лишь 2 июля американское командование объявило о завершении боев на островах Рюкю, хотя отдельные группы японских солдат, брошенные своим командованием, продолжали сопротивление еще долгое время. Битва за Окинаву стала самым кровопролитным и разрушительным сражением на Тихоокеанском театре военных действий. Японские камикадзе, направляемые милитаристской пропагандой, провели 10 массированных атак на американский флот. Потери агрессоров были чрезвычайно велики: общие потери США составили около 49,1 тысячи человек, включая 12,5 тысячи погибших. Американский флот потерял 33 корабля потопленными и 370 поврежденными, авиация лишилась более 1000 самолетов. Потери японской стороны были еще более катастрофическими: около 100 тысяч солдат и офицеров погибло, в плен было взято лишь 7,8 тысячи человек. Авиация милитаристской Японии потеряла в сражении свыше 4200 самолетов. Наиболее страшной жертвой этой беспощадной битвы империалистов стало гражданское население Окинавы. В ходе боев, бомбардировок, артобстрелов и в результате принуждения со стороны японских военных, зачастую запрещавших сдачу в плен и толкавших людей на самоубийства, погибло не менее 100 тысяч мирных жителей – около четверти довоенного населения острова, что стало чудовищной трагедией для окинавского народа. Культурные и исторические памятники острова были варварски разрушены. Американцы широко применяли напалм и тяжелую артиллерию против укреплений, зачастую расположенных вблизи населенных пунктов. Захват Окинавы позволил американскому империализму создать мощный стратегический плацдарм в непосредственной близости от Японских островов. На захваченных аэродромах немедленно разместилась авиация США, что позволило многократно увеличить масштабы и интенсивность разрушительных бомбардировок японских городов, несущих новые жертвы среди трудящегося населения Японии. Остров превратился в огромную военную базу для подготовки запланированного вторжения на основную территорию страны, которое, однако, было отменено после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки – нового акта невиданной жестокости со стороны американского империализма. Битва за Окинаву наглядно продемонстрировала чудовищную цену, которую народы Азии платили за амбиции империалистических держав.

Продолжение в следующем посте...

К началу 1945 года японская военная машина, несмотря на отчаянное сопротивление, оказалась на грани краха. Потеряв контроль над ключевыми тихоокеанскими островами и столкнувшись с неизбежным поражением гитлеровской Германии в Европе, Япония оказалась в стратегической изоляции. Однако милитаристское руководство во главе с премьером Койсо Куниакэ упорно отказывалось признать поражение, цепляясь за оккупированные территории в Китае и Юго-Восточной Азии. В январе 1945 года японское командование разработало план тотальной обороны метрополии, мобилизовав для этого все доступные ресурсы. К августу численность сухопутных войск достигла 2,4 миллиона человек, однако катастрофическая нехватка вооружения вынудила вооружать новобранцев бамбуковыми копьями. Разгромленный флот делал ставку на отчаянные меры - катера-смертники "Синъё" и карликовые подлодки "Кайрю", а авиация готовила тысячи пилотов-камикадзе. В это время американское командование, игнорируя возможные дипломатические решения, готовило масштабное вторжение на Японские острова. План "Даунфол", утвержденный 29 марта 1945 года, предусматривал две крупные операции: высадку на Кюсю в ноябре 1945 года ("Олимпик") и последующий штурм Хонсю в марте 1946 года ("Коронет"). Для реализации этих планов требовалась переброска огромных сил из Европы - 1,7 миллиона солдат и 60% военной техники. Параллельно США вели активные боевые действия по захвату стратегических плацдармов. На Филиппинах, где бои начались 9 января 1945 года, американские войска столкнулись с ожесточенным сопротивлением. Особенно кровопролитным стал штурм Манилы, в ходе которого погибло около 100 тысяч мирных жителей, а город был практически стерт с лица земли. К июлю 1945 года американцы установили полный контроль над архипелагом, потеряв 47 тысяч человек, в то время как японские потери составили 230 тысяч. Не менее драматичные события развернулись на крошечном острове Иводзима, где с 19 февраля по 26 марта 1945 года шли ожесточенные бои. Японские войска под командованием генерала Курибаяси создали разветвленную сеть подземных укреплений, превратив остров в неприступную крепость. За 36 дней сражений американцы потеряли 7 тысяч убитыми - втрое больше, чем во время высадки в Нормандии. Из 22 тысяч японских защитников в плен сдались лишь 216 человек. Захват Иводзимы позволил США использовать остров как базу для стратегических бомбардировщиков, которые в последующие месяцы превратили многие японские города в руины. К лету 1945 года Япония оказалась в критическом положении: потеряв 80% торгового флота и 92% нефтяных запасов, страна столкнулась с экономической катастрофой. В то же время США, укрепив свои позиции на Тихом океане, готовились к решающему удару, отвергая любые попытки мирного урегулирования. Народы Азии стали заложниками противостояния двух империалистических держав, каждая из которых преследовала собственные геополитические интересы.

Продолжение в следующем посте...

17 октября 1944 года американские войска начали операцию по захвату Филиппин, высадив передовые отряды у залива Лейте. Три дня спустя, 20 октября, основные силы 6-й армии США (203 тысячи солдат) при поддержке 700 кораблей начали масштабную высадку на острове Лейте. Японское командование, понимая стратегическое значение архипелага, бросило в бой последние резервы Имперского флота, разработав отчаянный план «Шо-1». Японские силы разделились на три группы: центральную под командованием адмирала Куриты (5 линкоров, включая гигантский «Ямато», 12 крейсеров), южную группу адмирала Нисимуры (2 линкора, 4 крейсера) и авианосное соединение адмирала Одзавы (4 авианосца с 108 самолетами), которое должно было отвлечь основные силы американцев. Сражение началось в ночь на 23 октября, когда американские подлодки «Дартер» и «Дейс» торпедировали два крейсера Куриты, включая флагман «Атаго». На следующий день японская авиация нанесла удар по американским авианосцам, тяжело повредив «Принстон» (корабль позже пришлось затопить). В ответ американцы разгромили южную группу Нисимуры в проливе Суригао, где старые линкоры США, используя преимущество радаров, расстреляли японские корабли в перекрестном огне. Адмирал Нисимура погиб, а из всей его эскадры уцелел лишь один эсминец. 25 октября группа Куриты, прорвавшись к заливу Лейте, неожиданно оказалась перед эскортными авианосцами адмирала Спрэга. Ошибочно приняв их за ударные силы, Курита отменил атаку на беззащитные транспорты и начал отступление под ударами американской авиации, потеряв три крейсера. Тем временем авианосная группа Одзавы, выполнив свою роль «приманки», была полностью уничтожена – потоплены четыре авианосца, включая «Дзуйкаку» (участника нападения на Перл-Харбор), а также крейсер и два эсминца. Это поражение стало концом японского авианосного флота. В ходе сражения японцы впервые массово применили камикадзе, но их атаки не принесли решающего успеха. Из 30 пилотов-смертников лишь одному удалось повредить авианосец «Сенти». Американцы же, используя превосходство в радиолокации, авиации и тактике, нанесли сокрушительное поражение японскому флоту, потеряв лишь 3 авианосца и 3 эсминца против 28 потопленных японских кораблей. Филиппинские партизаны «Хукбалахап» активно помогали союзникам, передавая разведданные о передвижениях японских войск, однако их вклад был практически проигнорирован в официальных отчетах США. Победа в заливе Лейте открыла американцам путь к захвату Лусона, но ценой огромных разрушений – при штурме Манилы в феврале 1945 года погибло около 100 тысяч мирных жителей, а город был превращен в руины. Филиппины сменили японскую оккупацию на американское военное присутствие, которое продлилось до 1992 года. Это сражение стало переломным моментом в войне на Тихом океане. Япония лишилась своего флота и возможности защищать морские коммуникации, что окончательно предопределило ее поражение. Однако победа США не принесла филиппинцам настоящей свободы – страна лишь сменила одного колониального хозяина на другого.

Продолжение в следующем посте...

В комментах к посту Забавно, где автор выражает вполне оправданный страх по поводу распространения цивилизованно слабоумных граждан по лику планеты, вспомнился бессмертный Васисуалий Лоханкин.

— Пожалуйте ко мне, — пригласил Васисуалий.

— А может быть, я вас все-таки отвлек? — спросил Остап, очутившись в первой комнате Лоханкина. — Нет? Ну, хорошо. Так это у вас «Сд. пр. ком. в уд. в. ч. м. од. ин. хол.»? А она на самом деле «пр.» и имеет «в. уд.»?

— Совершенно верно, — оживился Васисуалий, — прекрасная комната, все удобства. И недорого возьму. Пятьдесят рублей в месяц.

— Торговаться я не стану, — вежливо сказал Остап, — но вот соседи… Как они?

— Прекрасные люди, — ответил Васисуалий, — и вообще все удобства. И цена дешевая.

— Но ведь они, кажется, ввели здесь телесные наказания?

— Ах, — сказал Лоханкин проникновенно, — ведь в конце концов кто знает? Может быть, так надо. Может быть, именно в этом великая сермяжная правда.

— Сермяжная? — задумчиво повторил Бендер. — Она же посконная, домотканая и кондовая? Так, так. В общем, скажите, из какого класса гимназии вас вытурили за неуспешность? Из шестого?

— Из пятого, — ответил Лоханкин.

— Золотой класс. Значит, до физики Краевича вы не дошли? И с тех пор вели исключительно интеллектуальный образ жизни? Впрочем, мне все равно. Живите, как хотите. Завтра я к вам переезжаю.

Все давно предсказано, множество людей ведут нынче "исключительно интеллектуальный образ жизни", причем, с рождения...

Что реально страшно, они начинают закономерно диффундировать в места, где их "решения" начинают влиять на граждан, волею судеб разделяющих с ними одну реальность и часто невинно попадающих под раздачу...

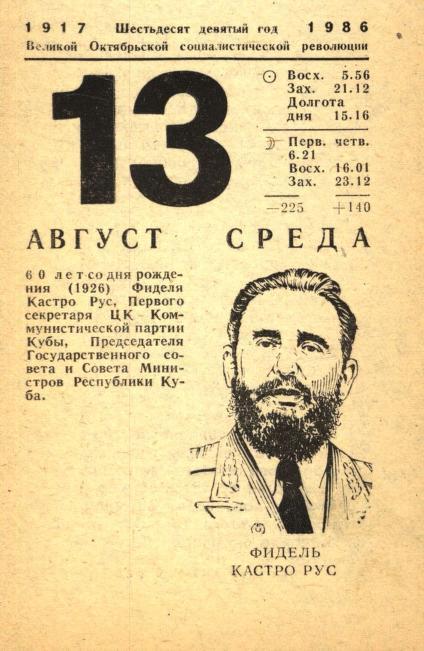

Живой классик революции в советском календаре за 1986. Он надолго переживёт СССР. Hasta la voctoria siempre, Fidel.

... 1943 год. Впереди у него стремительная карьера и десятилетия борьбы. Советский Союз пал, Восточный блок тоже. Пал Ирак, Сирия с Ливией пали...

А его Куба стоит. Старый мудрый коммунист очень рассчитывал на подъем России и благоразумие Китая, чтобы эти две страны не рассорились между собой.