Формальности, связанные с подготовкой моей встречи с Лениным, были утомительно длинны и вызывали раздражение, но вот, наконец, я отправился в Кремль в сопровождении г. Ротштейна, в прошлом видного работника «коммунистической партии в Лондоне, и американского „товарища“ с большим фотоаппаратом, который, как-я понял, тоже был сотрудником Наркоминдела.

Прежде чем мы попали к Ленину, нам пришлось пройти через пять или шесть комнат, где наши документы проверяли часовые и сотрудники Кремля. Возможно, что это и необходимо для личной безопасности Ленина, но это затрудняет живую связь России с ним и — что еще важнее с точки зрения эффективности руководства — затрудняет его живую связь с Россией. Если то, что доходит до него, пропускается через некий фильтр, то так же фильтруется и все, что исходит от него, и во время этого процесса могут произойти весьма значительные искажения.

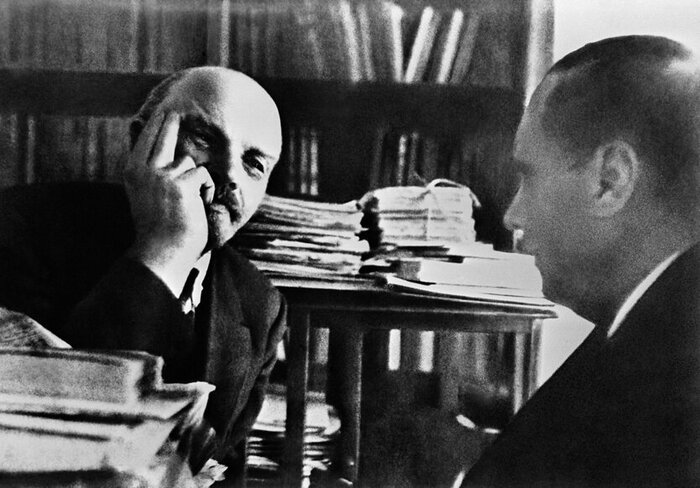

Наконец, мы попали в кабинет Ленина, светлую комнату с окнами на кремлевскую площадь; Ленин сидел за огромным письменным столом, заваленным книгами и бумагами. Я сел справа от стола, и невысокий человек, сидевший в кресле так, что ноги его едва касались пола, повернулся ко мне, облокотившись на кипу бумаг. Он превосходно говорит по-английски, но г. Ротштейн следил за нашей беседой, вставляя замечания и пояснения, и это показалось мне весьма характерным для теперешнего положения вещей в России. Тем временем американец взялся за свой фотоаппарат и, стараясь не мешать, начал усердно снимать нас. Беседа была настолько интересной, что все это щелканье и хождение не вызывало досады.

Я ожидал встретить марксистского начетчика, с которым мне придется вступить в схватку, но ничего подобного не произошло. Мне говорили, что Ленин любит поучать людей, но он, безусловно, не занимался этим во время нашей беседы. Когда описывают Ленина, уделяют много внимания его смеху, будто бы приятному вначале, но затем принимающему оттенок цинизма; я не слышал такого смеха. Линии его лба напомнили мне кого-то, я никак не мог вспомнить, кого именно, пока на днях не увидел г. Артура Бальфура, сидевшего возле затененной лампы. У него в точности такой же высокий, покатый, слегка асимметричный лоб.

У Ленина приятное смугловатое лицо с быстро меняющимся выражением, живая улыбка; слушая собеседника, он щурит один глаз (возможно, эта привычка вызвана каким-то дефектом зрения). Он не очень похож на свои фотографии, потому что он один из тех людей, у которых смена выражения гораздо существеннее, чем самые черты лица; во время разговора он слегка жестикулировал, протягивая руки над лежавшими на его столе бумагами; говорил быстро, с увлечением, совершенно откровенно и прямо, без всякой позы, как разговаривают настоящие ученые.

Через весь наш разговор проходили две — как бы их назвать — основные темы. Одну тему вел я: «Как вы представляете себе будущую Россию? Какое государство вы стремитесь построить?» Вторую тему вел он: «Почему в Англии не начинается социальная революция? Почему вы ничего не делаете, чтоб подготовить ее? Почему вы не уничтожаете капитализм и не создаете коммунистическое государство?» Эти темы переплетались, сталкивались, разъясняли одна другую. Вторая тема возвращала нас к первой: «Что вам дала социальная революция? Успешна ли она?» А это, в свою очередь, приводило ко второй теме: «Чтобы она стала успешной, в нее должен включиться западный мир. Почему это не происходит?»

В 1918 году коммунисты, к своему собственному удивлению, оказались у власти в России, и им надлежало наглядно доказать, что они могут осуществить свой золотой век. Коммунисты справедливо ссылаются на условия военного времени, блокаду и тому подобное, как на причины, задерживающие создание нового и лучшего социального строя, но тем не менее совершенно очевидно, что они начинают понимать, что марксистский образ мышления не дает никакой подготовки к практической деятельности. Есть множество вещей — я упоминал некоторые из них, — за которые они не знают, как взяться… Но рядовой коммунист начинает негодовать, если вы осмелитесь усомниться в том, что при новом режиме все делается самым лучшим и самым разумным способом. Он ведет себя, как обидчивая хозяйка, которая хочет, чтобы ее похвалили за образцовый порядок в доме, хотя там все перевернуто вверх дном из-за переезда на новую квартиру. Такой коммунист напоминает забытых теперь суфражисток, обещавших рай на земле, как только удастся освободиться от тирании «установленных мужчиною законов». Но Ленин с откровенностью, которая порой ошеломляет его последователей, рассеял недавно последние иллюзии насчет того, что русская революция означает что-либо иное, чем вступление в эпоху непрестанных исканий. Те, кто взял на себя гигантский труд уничтожения капитализма, должны сознавать, что им придется пробовать один метод действия за другим, пока, наконец, они не найдут тот, который наиболее соответствует их целям и задачам, писал он недавно.

Мы начали беседу с обсуждения будущего больших городов при коммунизме. Мне хотелось узнать, как далеко пойдет, по мнению Ленина, процесс отмирания городов в России. Разоренный Петроград навеял мысль, которая раньше не приходила мне в голову, что весь внешний облик и планировка города определяются торговлей и что уничтожение ее, прямо или косвенно, делает бессмысленным и бесполезным существование девяти десятых всех зданий обычного города. «Города станут значительно меньше», — подтвердил Ленин. «И они станут иными, да, совершенно иными». Я сказал, что это означает снос существующих городов и возведение новых и потребует грандиозной работы. Огромная часть современного города исчезнет. Ленин охотно согласился с этим. Я думаю, что ему было приятно беседовать с человеком, понимавшим неизбежные последствия коллективизма, которых не могли полностью осознать даже многие его сторонники. Россию надо коренным образом перестроить, воссоздать заново…

А как промышленность? Она тоже должна быть реконструирована коренным образом?

Имею ли я представление о том, что уже делается в России? Об электрификации России?

Дело в том, что Ленин, который, как подлинный марксист, отвергает всех «утопистов», в конце концов сам впал в утопию, утопию электрификации. Он делает все, от него зависящее, чтобы создать в России крупные электростанции, которые будут давать целым губерниям энергию для освещения, транспорта и промышленности. Он сказал, что в порядке опыта уже электрифицированы два района. Можно ли представить себе более дерзновенный проект в этой огромной равнинной, покрытой лесами стране, населенной неграмотными крестьянами, лишенной источников водной энергии, не имеющей технически грамотных людей, в которой почти угасла торговля и промышленность? Такие проекты электрификации осуществляются сейчас в Голландии, они обсуждаются в Англии, и можно легко представить себе, что в этих густонаселенных странах с высокоразвитой промышленностью электрификация окажется успешной, рентабельной и вообще благотворной. Но осуществление таких проектов в России можно представить себе только с помощью сверхфантазии. В какое бы волшебное зеркало я ни глядел, я не могу увидеть эту Россию будущего, но невысокий человек в Кремле обладает таким даром. Он видит, как вместо разрушенных железных дорог появляются новые, электрифицированные, он видит, как новые шоссейные дороги прорезают всю страну, как подымается обновленная и счастливая, индустриализированная коммунистическая держава. И во время разговора со мной ему почти удалось убедить меня в реальности своего предвидения.

— И вы возьметесь за все это с вашими мужиками, крепко сидящими на земле?

Будут перестроены не только города; деревня тоже изменится до неузнаваемости.

— Уже и сейчас, — сказал Ленин, — у нас не всю сельскохозяйственную продукцию дает крестьянин. Кое-где существует крупное сельскохозяйственное производство. Там, где позволяют условия, правительство уже взяло в свои руки крупные поместья, в которых работают не крестьяне, а рабочие. Такая практика может расшириться, внедряясь сначала в одной губернии, потом в другой. Крестьяне других губерний, неграмотные и эгоистичные, не будут знать, что происходит, пока не придет их черед…

Может быть, и трудно перестроить крестьянство в целом, но с отдельными группами крестьян справиться очень легко. Говоря о крестьянах, Ленин наклонился ко мне и перешел на конфиденциальный тон, как будто крестьяне могли его услышать.

Я спорил с ним, доказывая, что большевикам придется перестроить не только материальную организацию общества, но и образ мышления целого народа. По традициям и привычкам русские — индивидуалисты и любители поторговать; чтобы построить новый мир, нужно сперва изменить всю их психологию. Ленин спросил, что мне удалось повидать из сделанного в области просвещения. Я с похвалой отозвался о некоторых вещах. Он улыбнулся, довольный. Он безгранично верит в свое дело.

— Но все это только наброски, первые шаги, — сказал я.

— Приезжайте снова через десять лет и посмотрите, что сделано в России за это время, — ответил он.

Разговаривая с Лениным, я понял, что коммунизм, несмотря на Маркса, все-таки может быть огромной творческой силой. После всех тех утомительных фанатиков классовой борьбы, которые попадались мне среди коммунистов, схоластов, бесплодных, как камень, после того, как я насмотрелся на необоснованную самоуверенность многочисленных марксистских начетчиков, встреча с этим изумительным человеком, который откровенно признает колоссальные трудностей сложность построения коммунизма и безраздельно посвящает все свои силы его осуществлению, подействовала на меня живительным образом. Он, во всяком случае, видит мир будущего, преображенный и построенный заново.

Ему хотелось услышать от меня побольше о моих впечатлениях от России. Я сказал, что, по-моему, во многих вопросах коммунисты проводят свою линию слишком быстро и жестко, разрушая раньше, чем они сами готовы строить; особенно это ощущается в Петроградской коммуне. Коммунисты уничтожили торговлю раньше, чем они были готовы ввести нормированную выдачу продуктов; они ликвидировали кооперативную систему вместо того, чтобы использовать ее, и т. д. Эта тема привела нас к нашему основному разногласию — разногласию между эволюционным коллективистом и марксистом, к вопросу о том, нужна ли социальная революция со всеми ее крайностями, нужно ли полностью уничтожать одну экономическую систему до того, как может быть приведена в действие другая. Я верю в то, что в результате большой и упорной воспитательной работы теперешняя капиталистическая система может стать «цивилизованной» и превратиться во всемирную коллективистскую систему, в то время как мировоззрение Ленина издавна неотделимо связано с положениями марксизма о неизбежности классовой войны, необходимости свержения капиталистического строя в качестве предварительного условия перестройки общества, о диктатуре пролетариата и т. д. Он вынужден был поэтому доказывать, что современный капитализм неисправимо алчен, расточителен и глух к голосу рассудка, и пока его не уничтожат, он будет бессмысленно и бесцельно эксплуатировать все, созданное руками человека, что капитализм всегда будет сопротивляться использованию природных богатств ради общего блага и что он будет неизбежно порождать войны, так как борьба за наживу лежит в самой основе его.

Должен признаться, что в споре мне пришлось очень трудно. Ленин внезапно вынул новую книгу Киоцца Моней «Триумф национализации», с которой он, очевидно, был хорошо знаком.

— Вот видите, как только у вас появляется хорошая, действенная коллективистская организация, имеющая хоть какое-нибудь значение для общества, капиталисты сразу же уничтожают ее. Они уничтожили ваши государственные верфи, они не позволяют вам разумно эксплуатировать угольные шахты.

Он постучал пальцем по книге.

— Здесь обо всем этом сказано.

И в ответ на мои слова, что войны порождаются националистическим империализмом, а не капиталистической формой организации общества, он внезапно спросил:

— А что вы скажете об этом новом республиканском империализме, идущем к нам из Америки?

Здесь в разговор вмешался г. Ротштейн, сказал что-то по-русски, чему Ленин не придал значения.

Невзирая на напоминания г. Ротштейна о необходимости большей дипломатической сдержанности, Ленин стал рассказывать мне о проекте, которым один американец собирался поразить Москву. Проект предусматривал оказание экономической помощи России и признание большевистского правительства, заключение оборонительного союза против японской агрессии в Сибири, создание американской военно-морской базы на Дальнем Востоке и концессию сроком на пятьдесят — шестьдесят лет на разработку естественных богатств Камчатки и, возможно, других обширных районов Азии. Поможет это укрепить мир? А не явится ли это началом новой всемирной драки? Понравится ли такой проект английским империалистам?

Капитализм, утверждал Ленин, — это вечная конкуренция и борьба за наживу. Он прямая противоположность коллективным действиям. Капитализм не может перерасти в социальное единство или всемирное единство.

— Но какая-нибудь промышленная страна должна прийти на помощь России, — сказал я. — Она не может сейчас начать восстановительную работу без такой помощи…

Во время нашего спора, касавшегося множества вопросов, мы не пришли к единому мнению. Мы тепло распрощались с Лениным; на обратном пути у меня и моего спутника снова неоднократно проверяли пропуска, как и при входе в Кремль.

— Изумительный человек, — сказал г. Ротштейн. — Но было неосторожно с его стороны…

У меня не было настроения разговаривать; мы шли в наш особняк вдоль старинного кремлевского рва, мимо деревьев, листва которых золотилась по-осеннему; мне хотелось думать о Ленине, пока память моя хранила каждую черточку его облика, и мне не нужны были комментарии моего спутника."

Спустя 14 лет Герберт Уэллс, снова увидел Ленина, но уже в мавзолее:

"В 1920 году, когда состоялась наша встреча, он с юношеской энергией изучал возможности «электрифицировать Россию». Пятилетний план (ему он представлялся, правда, в виде череды губернских планов), российская энергетическая система, достижения Днепрогэса уже обретали очертания в его мозгу. Словно закваска в тесте, он продолжал напряженно работать еще долго после того, как рабочие дни его завершились. Вероятно, он и сейчас работает так же мощно, как всегда.

Во время моей последней поездки в Москву в июле 1934 года я посетил его Мавзолей и снова увидел этого небольшого человечка. Он казался еще меньше обычного; лицо его было очень бледным, воскового отлива; беспокойные руки лежали неподвижно. Борода была более рыжей, чем мне запомнилось. Выражение лица его было очень достойным, простым и немного трогательным; в нем были и детскость, и мужество — главнейшие качества человека; и вот он уснул — так рано для России! Убранство было скромным и возвышенным, атмосфера пропитана религиозным чувством, и я вполне готов поверить, что женщины там молятся. Снаружи, на площади, все еще красуется надпись: «Религия (под которой, напомню, в России всегда разумеется православие) — опиум для народа». Лишенная этого опиума, Россия обращается к новым наркотикам. Как-то вечером в Москве мне показали новый фильм Дзиги Вертова{330} «Три песни о Ленине». Это истинный апофеоз, настоящие «Страсти»; он и впрямь стал Мессией.

Как любой человек, он принадлежал своему времени и стадии собственного развития. Каждый из нас на эту встречу принес определенные убеждения. Мы говорили о том, что необходимо заменить крестьянское хозяйство широкомасштабным сельским хозяйством (за восемь лет до первого пятилетнего плана!) и об электрификации России, которая была тогда его личной мечтой. Я отнесся к этому скептически, поскольку не знал, в какой степени возможно использовать в России энергию воды. «Приезжайте и посмотрите на нас через десять лет», — сказал он в ответ на мои сомнения.

Когда я разговаривал с Лениным, меня гораздо больше интересовал предмет нашего разговора, чем мы сами. Я забывал о том, высокие мы люди или маленькие, старые или молодые. Я заметил, что он — небольшого роста; заметил, что он очень увлечен, а замысел его прост. Но сейчас, когда я просматриваю книгу четырнадцатилетней давности, воскрешаю свои воспоминания и сравниваю его с другими знакомыми мне людьми, находившимися у кормила власти, я начинаю понимать, какой он был выдающейся исторической личностью. Я не хотел бы подписываться под концепцией «великих людей», решающих ход истории, но если уж говорить вообще о величии применительно к человеку, должен признать, что Ленин, по самым скромным меркам, был велик."