Намедни тут писали про Вьетнам и разные прелести тамошнего поведения американцев. Что ж, как раз в тему будет вспомнить другую американскую историю, о которой у нас почему-то вообще практически не говорят. И здесь, сразу скажу, градус жестокости будет сильно превосходящий то, что творилось во Вьетнаме. Это было за 15 лет до Вьетнама, в другой азиатской стране.

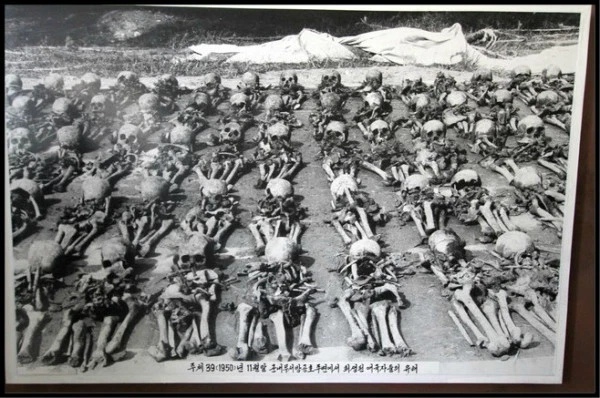

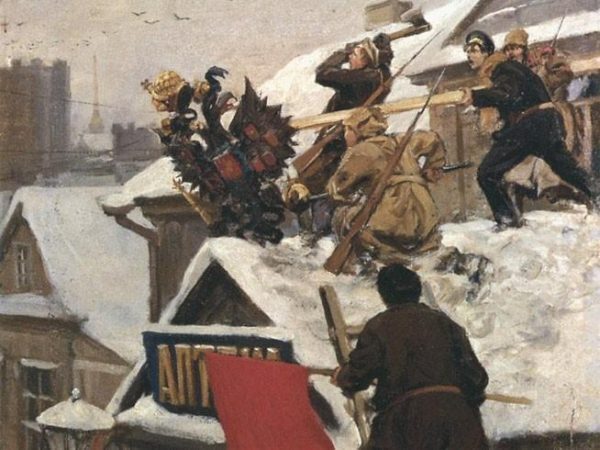

Итак, 1950ый год. Осень. Пять лет назад капитулировала милитаристская Япония. Ещё четырьмя месяцами ранее был разгромлен гитлеровский фашизм. И в обоих случаях США приняли весьма значимое участие, и по итогу громко и с помпой стали присваивать себе лавры защитников мира, свободы и человечности, борцов с агрессорами, тиранами и убийцами. Что ж, Гитлер и Хирохито были теми ещё маньяками – спору нет. Но вот прошло всего пять лет с их разгрома. В памяти всего мира ещё очень даже жива Вторая Мировая Война и её безумные поджигатели. Вся планета ещё очень ясно помнит звериную личину фашизма, а те, кто не видел Освенцима, Ленинграда и Ковентри – как правило, очень хорошо знали Нанкин, Батаан и Сук Чинг. И вот, спустя всего пять лет со всех этих ужасов под американскими прицелами – Корея. Идёт самый трудный период Отечественной Освободительной Войны, когда военный успех покинул корейцев, а первоначальные победы сменились чередой тяжёлых потерь и отступлением глубоко на север, к маньчжурской границе. И как же себя повели великие поборники демократии и гуманизма на "освобождённой от кровавой коммунистической диктатуры" корейской земле?

Об этом лучше всего расскажет вот эта карта:

Это карта корейской провинции Хванхэдо (황해도,ныне – провинции Хванхэ-намдо (황해남도) и Хванхэ-пукто (황해북도), обе в составе КНДР) с указанием населённых пунктов, где американцы и их коллаборационисты устроили резню гражданского населения. Для понимания: на тот момент большинство корейцев, которые могли воевать (в том числе и немалая доля женщин) были либо мобилизованы, либо же ушли в КНА добровольцами. Поэтому весьма значительное число оставшихся под оккупацией гражданских – это растившие детей матери, сами дети, инвалиды и старики. То есть категории населения заведомо безответные и защищённые всеми известными военными конвенциями и нормами международного права. И вот как "гуманно" их встретила зашедшая в Хванхэдо демократия. Американцы пробыли здесь меньше двух месяцев (с середины октября по начало декабря 1950 – после пришлось отступить), однако этот краткий срок они провели крайне "продуктивно". 19 населенных пунктов с размахом жертв, едва ли уступающим гитлеровскому:

Рагён (락연) – не менее 802 убитых;

Саривон (사리원), нынешний провинциальный центр Хванхэ-пукто – не менее 950 убитых;

Сонним (송림) – не менее 1 000 убитых;

Чанъён (장연) – не менее 1 199 убитых;

Понсан (봉산) – не менее 1 293 убитых;

Тхосан (토산) – не менее 1 385 убитых;

Чэрён (재령) – не менее 1 400 убитых;

Ёнан (연안) – не менее 2 450 убитых;

Пончхон (봉천) – не менее 3 040 убитых;

Тхэтхан (태탄) – не менее 3 429 убитых;

Ынчхон (은천) – не менее 5 131 убитого;

Пхёнсан (평산) – не менее 5 290 убитых;

Сонхва (송화) – не менее 5 545 убитых;

Пёксон (벽성) – не менее 5 998 убитых;

Хэджу (해주), нынешний провинциальный центр Хванхэ-намдо – не менее 6 000 убитых;

Уже впечатляет, правда? Но это ещё не предел – даже на таком богатом поле смерти есть поистине выдающиеся результаты:

Ыллюль (은률) – не менее 13 000 убитых;

Онджин (옹진) – не менее 15 000 убитых;

Анак (안악) – не менее 19 072 убитых;

Ну и самая вершина либерального ада – город Синчхон (신천): от 35 383 убитых. С учётом того, что тогдашнее население Синчхона (причем не только города, но и всего окружающего уезда вместе с ним) было меньше 140 000 человек – убит был как минимум каждый четвёртый житель.

Несложная арифметическая операция – и вкупе получается минимум 127 367 жертв. За полтора месяца. Более 2 тысяч человек в день. Да, до гитлеровских показателей с их более чем 30 000 "спецобработанными" за три дня евреями в Бабьем Яру ещё не дотянули, но Мюллер и Гиммлер были бы очень довольны столь перспективными учениками.

Отдельно стоит сказать о том, как убивали. Ведь просто расстрел, повешение, газовая камера или массовое сожжение в сарае – это так скучно, правда? Куда веселее, например, облить ребёнка бензином и поджечь. Или же распилить заживо школьного учителя. Вспороть беременную женщину и поднять плод на штык. Привязать девушку к столбу и вбить в голову пару гвоздей… Если до конца постигать всю эту изощрённую "изобретательность" – то можно поседеть и потерять веру в человечество. Впрочем, если кому очень уж интересно – ближе к концу будет пара ссылок, по коим это можно будет сделать.

И весь этот кромешный ужас – это только Хванхэдо. А ведь американцы были во всех восьми старых провинциях. И в Пхёнандо были, и в Канвондо стояли, и даже в Хамгёндо ненадолго успели зайти. В этих провинциях они продержались ещё меньше, но, тем не менее, остались верны себе:

Вонсан (원산) – не менее 630 убитых;

Нампхо (남포) – не менее 1 511 убитых;

Анджу (안주) – не менее 5 000 убитых;

Пхеньян (평양), нынешняя столица – не менее 15 000 убитых…

И если кто-то думает, что это только на севере, и вообще всё это ложь и пропаганда злых Кимов, которым просто нужен образ врага – то спешу разочаровать. В южной части тоже досыта наелись либеральной демократии такого разлива. Вот лишь некоторые инциденты, которые даже насквозь ангажированная Википедия вынуждена признавать, как дело рук США или их приспешников:

Резня в пещере Коян-Кымджон (고양금정굴학살) – более 153 убитых;

Резня в Рогылли (로근리학살) – от 163 до 400 убитых;

Резня в Канхва (강화학살) – от 212 до 1 300 убитых;

Санчхон-Хамянская резня (산천-함양학살) – 705 убитых;

Кочханская резня (거창학살) – не менее 719 убитых;

Асанская резня (아산학살) – не менее 800 убитых;

Декабрьские погромы Сеуле – точное число неизвестно, Википедия утверждает как минимум о нескольких тысячах убитых;

Резня союза Подо (보도련맹학살) – от 100 000 до 200 000 убитых.

С последним, кстати, вышло особенно цинично. Резня союза Подо происходила в нескольких местах, и один из эпизодов этого кошмара – Тэджонскую резню (대전학살) – американская пропаганда довольно долго пыталась повесить на коммунистов (зачем коммунистам убивать своих же сторонников – один из тех неудобных "совковых" вопросов, которые свободомыслящий не должен был задавать). Даже целый фильм сняли с пафосным названием – "Преступление Кореи". Впрочем, как и у геббельсовцев с Катынью, ничего не получилось – правда таки выплыла, и, спустя много лет, пришлось нехотя признать, что Тэджон – это таки их, американских (ну и прислуживавших им) рук дело. Похожий трюк некоторые деятели пытаются проделать с Синчхоном. Впрочем, здесь всё сильно проще – о нём просто почти никто не говорит. Ведь когда в твоих руках пол-мира, а твой противник – небольшая, одинокая и вынужденная продираться через кучу трудностей страна, – то правду о том, что ты в этой стране творил, гораздо легче замолчать, чем переврать, а попытки прорвать завесу молчания либо не услышат, либо не воспримут.

Ну и ещё несколько штришков к портрету светочей гуманизма:

• Применение химического и бактериологического оружия. Причем в последнем весьма деятельное участие принимал военврач, маньяк и военный преступник Сиро Исии – главарь печально известного "Отряда 731", стараниями американцев благополучно спрятанный как от Токийского, так и от Хабаровского трибунала, на коем его хотели видеть очень многие. В Корее Исии показал, что не зря хлебал свои харчи – распыление вшей, заражённых возбудителями тифа, распыление патогенов чумы, холеры и далее по списку дало свои смертельные результаты.

• Навязчивое желание придать той войне статус Третьей Мировой. Поскольку корейцам активно помогали Китай и СССР (в том числе, на стороне КНА сражались китайские добровольцы и советские лётчики), командовавший всей этой бойней генерал Макартур с пеной у рта требовал нанесения ядерного удара по Пекину и по советским городам и базам в Сибири. Впрочем, Трумэн таки понимал, что нам уже есть, чем на подобное отвечать, и потому всё же не стал до этого доводить. Однако, нападение на нашу территорию всё же имело место. 8 октября 1950 года американские истребители нанесли штурмовой авиаудар по аэродрому "Сухая Речка" в Приморье. Развития ситуация не получила: по счастливой случайности никто не пострадал, а материальный ущерб США, поняв, чем пахнет дело, вызвались компенсировать.

• Ковровые бомбардировки по образцу Ковентри, Дрездена или Токио: не вывод из строя военных подразделений или важной для их обеспечения инфраструктуры и промышленности, а неизбирательное стирание в пыль всего, что только видно со штурманского кресла. Для понимания масштаба: за 5 лет и 8 месяцев (с сентября 1939 по май 1945) войны с нацистской Германией США и Британия сбросили по гитлеровцам 1 599 077,5 тонн бомб, то есть примерно по 20 кг бомб на каждого жителя Рейха; а спустя 5 лет после этого на Корею за 1950-1953 было обрушено 635 000 тонн бомб – 40% от всего прилетевшего по Германии или примерно по 25 кг бомб на каждого корейца. Сравните при этом, каким военным и промышленным потенциалом в 1939 обладал Рейх, и какой военной силой и экономикой в 1950 обладала Корея. Нужно ли говорить, что по итогу в статусе, как это аккуратно называют в США, "сопутствующих потерь" оказалось ещё от нескольких сот тысяч до нескольких миллионов гражданских?..

Каков итог? Итог вышел ровно тот же, какой и у нас от вторжения гитлеровцев: по данным американского же историка Чарльза Армстронга за три года, один месяц и два дня войны Корея потеряла от 12% до 15% всего своего населения – столько же, сколько за 1941-1945 потерял Советский Союз. Да и характер ущерба схож до степени сличения: ничем не оправданные разрушения, запредельных масштабов грабёж и безоговорочное доминирование гражданских потерь над военными. Впрочем, одно существенное различие есть: действия гитлеровцев совершенно справедливо признали геноцидом, и германский фашизм, равно как и многих (пусть и далеко не всех, кого следовало) из его функционеров, осудили на международном уровне. А здесь – ни Нюрнберга, ни приговоров виновным, ни репараций, ни даже каких бы то ни было компенсаций выжившим или родственникам погибших и пострадавших. Максимум – лаконичные извинения за отдельные, совсем уж неопровержимые акты, да и то лишь перед своими марионетками: Вы, дескать, извините, но что уж теперь поделаешь?..

Да, американцы в той войне так и не добились всего, чего хотели – военным пришлось подписать первое в американской истории перемирие без победы, корейцы смогли удержать за собой бо́льшую часть своей земли (в том числе и древнюю столицу Кэсон), а миф о непобедимости американских воздушных армад в прах развеял советский сокол МиГ-15. Однако главное – достигнуто: промышленность, находившаяся накануне войны в шаге упадка, спасена огромными военными заказами; американские корпорации (и в первую очередь военные дельцы) срубили баснословную прибыль на массовом потрошительстве и вандализме; нелегитимный оккупационный режим, начавшийся с разгона законноизбранных народных комитетов и с бойни в Тэгу, на Чеджу, в Ёсу-Сунчхоне и в Мунгёне – сохранён и даже стабилизирован за счёт физического уничтожения многих неугодных; ну и наконец, далёкая азиатская страна разделена надвое и превращена в очаг напряжения и нестабильности, которым можно будет десятилетия подряд терроризировать не только корейцев, но и весь окружающий регион. Этого ли не достаточно? Ну а до кучи можно ещё и замазать неудобные страницы и даже здесь создать себе ореол славных борцов за правое дело – раскрутить "правильную" "память" в СМИ, открыть на оккупированной территории парочку пропагандистских музеев, в стенах которых под крокодиловы слёзы о мире и единстве будут призывать помолиться за тех, кто "освободил Корею" (Освободил? от кого? От корейцев?..)

Что ж, пожалуй именно поэтому корейцы с таким же пиететом, как и мы, относятся к памяти войны. Есть своё 22-е июня, всего на 3 дня отличающееся от нашего (6.25.), есть свой День Победы (7.27.), и на целый месяц между ними вся страна погружается в памятные мероприятия. Вот только там звучат совершенно другие лозунги – совсем не те, к каким приучило нас советское "Миру – мир!":

《피는 피로써》("Кровь за кровь!")

《미제에게 죽음을 주자!》("Смерть американским империалистам!")

《조선인민의 철천지웜쑤 미제침략자들을 소멸하자!》("Уничтожим американских агрессоров, смертельных врагов корейского народа!")

И если наш "Бухенвальдский набат" завещает беречь мир, то корейская песня о криках Синчхона (신천의 웨침소리) зовёт к мести и предрекает взятие с американцев кровавой цены за Синчхон в статсячекратном размере:

Понять это можно – павшие пока ещё не отмщены, виновники пока ещё не осуждены и не наказаны, захватчик пока ещё не изгнан окончательно с родной земли, а противостояние двух систем и классовая борьба продолжаются, пусть даже и вести эту борьбу стойкой стране временами приходится чуть ли не в одиночку против половины мира. Да и отражать возможную новую агрессию нужно быть постоянно готовыми. А потому – не мир, а месть, не голубь, а тигр, и не разоружение, а ядерная программа и самая многочисленная в мире армия. И что-то подсказывает, что и нам в своё время стоило относиться к НАТО и капстранам точно так же – авось и не было бы тогда ни развала, ни ельцинщины, ни этого конфликта вокруг Украины. Впрочем, это уже сослагательное наклонение, которого, как известно история не имеет.

Так что, если Вам кто-то попытается рассказать страшную историю про то, что в Корее кровавая диктатура, которая стоит только потому, что "там все терпилы" – смело шлите такого рассказчика лесом: дело отнюдь не в "терпилах". Просто корейцы очень хорошо помнят, какую цену с них взяла светлая и гуманная либеральная демократия. И хорошо знают, насколько все эти сказки про диктатуру стыкуются с реальностью. Понимают, что такое подлинная свобода, и насколько сильно от неё отличается рыночный эрзац. У корейцев отличная память (в чем-то даже сильно лучше, чем у нас, вынужден признать), бдительность и сознательность. И я искренне верю, что этой памяти, бдительности и сознательности им и дальше хватит для того, чтобы избежать наших ошибок и довести дело до безоговорочной победы, повергнув врага и построив то, что мы всё ещё не построили.

В качестве заключения я хотел бы обратиться к тем из читателей, кто живёт в Москве, Владивостоке, Хабаровске или Нижнем. Приближается корейский День Победы – 27 июля. Пожалуйста, найдите в этот день возможность и принесите к расположенным в Ваших городах посольству или консульствам КНДР хотя бы парочку красных гвоздик. Корейцы заплатили за этот день невероятно высокую цену, и им будет очень приятно, что об их стойкости и героизме помнят не только они одни.

Примечания:

1) Все упоминания нацизма, фашизма, милитаризма, а также их идеологов и деятелей приведены исключительно для критики таковых, а также для критики американского империализма, для пропаганды интернационалистских, антифашистских взглядов. Фразы о "скучности" или "весёлости" различных методов убийства являются сарказмом и употреблены исключительно для критики и осуждения массовых уничтожений американцами корейского гражданского населения;

2) Источники:

• Карта, данные и фотофакты по актам резни в провинции Хванхэдо приведены на основе данных Синчхонского Музея американских военных зверств;

• Данные по методам убийства: тыц. Также рекомендую фильм Плохого Сигнала "Красный остров" о бойне на Чеджу. Это было до войны 1950-53, но американцы тоже активно участвовали, и градус трэша схожий;

• Данные по актам резни на юге Кореи;

• По химическому и бактериологическому оружию: тыц, тыц. Также рекомендую ролик Сурена про отряд 731 и Сиро Исии. В конце в числе прочего упоминается деятельность в Корее;

• По атаке на аэродром Сухая Речка: тыц;

• По призывам Макартура к ядерному удару по СССР и КНР смотреть педивикию про Корейскую Войну.

UPD:

#comment_361138858 ; #comment_361177081 – спасибо читателям, подсказали то, что я изначально найти не смог. Две поправки:

Во-первых, оказывается, при американской атаке на аэродром "Сухая Речка" людские жертвы с советской стороны всё-таки были, и в посёлке есть даже памятный знак над могилой погибших. Найти информацию о том, сколько наших погибло, мне так и не удалось, если кто-то знает, где брать – буду признателен за подсказку.

Во-вторых, нашёл гораздо более интересное: "Сухая Речка", оказывается, была далеко не единственным случаем атаки США и их коллаборационистов в ходе той войны. Так, 26/VI-1950 коллаборационистские корабли обстреляли советское кабельное судно "Пластун" из состава ТОФ; погиб командир судна капитан-лейтенант Колесников. 4/IX-1950 11 американских истребителей сбили советский разведывательный самолёт, вылетевший для наблюдения неопознанного эсминца, подошедшего к порту Дальний (ныне Далянь, КНР); погибли три члена экипажа самолёта. Декабрь 1950 – вторжение американского разведчика в советское небо над Приморьем, разведчик сбит советскими МиГ-15. 18/XI-1951 – воздушный бой между четырьмя советскими МиГ-15 и группой американских F-9 (численность источник не уточняет); сбито два советских МиГа, ещё один разбился из-за аварии, с американской стороны – только один самолёт повреждён. 7/X-1952 – американский бомбардировщик вторгается в советское воздушное пространство над Курилами и открывает огонь по патрульным МиГам; в результате боя бомбардировщик сбит. 27/VII-1953 – четыре американских истребителя вторгаются в воздушное пространство КНР и сбивают советский пассажирский самолёт Ил-12, следовавший над Китаем из Порт-Артура; самолёт сбит, погибли 15 пассажиров и 6 членов экипажа.

Таким образом американцы не просто сделали единичный акт, а все три года занимались целенаправленными преступными провокациями, преследовавшими цель по-полной втянуть СССР в войну и стоившими жизни нескольким десяткам советских людей. А значит, та война – она не только про Корею. Она и про нас с Вами, про наших дедов и прадедов, погибших в мирное для нашей страны время от рук агрессоров и мясников.

Информация по хронологии провокаций взята отсюда, а также из отправленных упомянутыми комментаторами материалов. Не исключаю, что я смог найти далеко не всё из того, что имело место на деле