Папа Стефан VII и Трупный синод

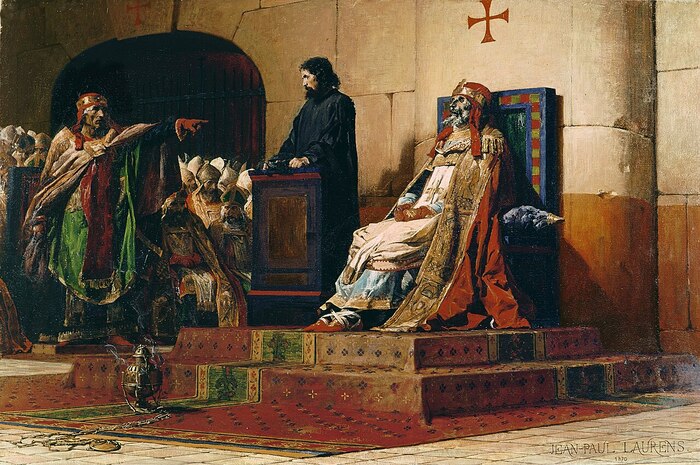

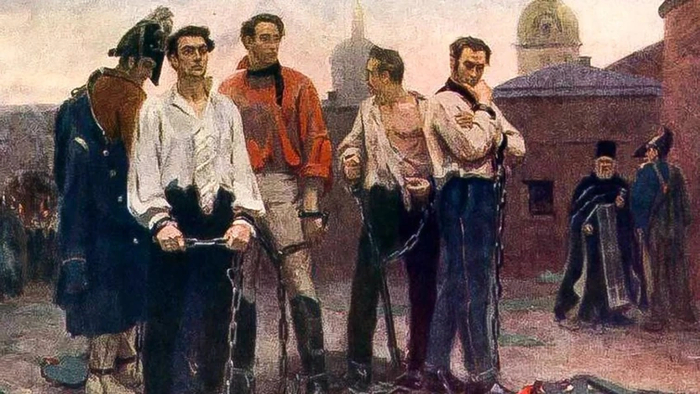

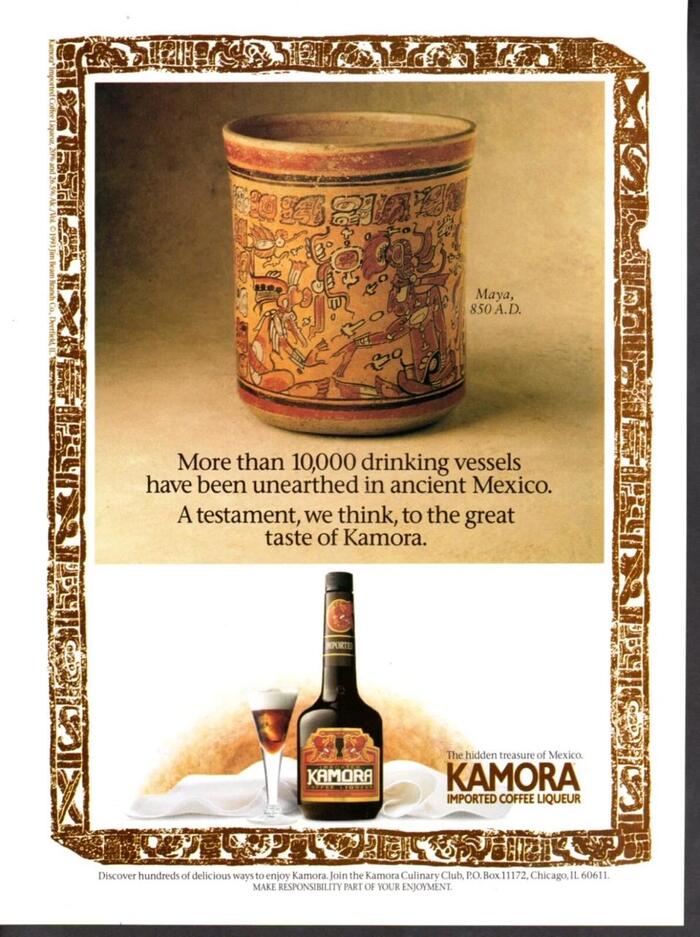

Трупный синод на картине Жана-Поля Лорана, 1870.

Стефан VI (VII) (лат. Stephanus PP. VI (VII); ? — август 897) — папа римский с 22 мая 896 года по август 897 года, чей понтификат стал одним из самых мрачных и скандальных эпизодов в истории католической церкви. Его имя прочно связано с одиозным "трупным сезоном" над его предшественником Формозом.

Происхождение и приход к власти

Стефан родился в Риме, предположительно в семье священника по имени Иоанн, и был тесно связан с могущественным сполетским родом Гвидонидов, что определило его политическую карьеру. Ранняя биография Стефана плохо документирована, что типично для пап того периода. Согласно Liber Pontificalis, до своего избрания он был епископом Ананьи — важного города в Лации, находившегося под влиянием как Папского государства, так и римской аристократии.

Конец IX века — время анархии в Папском государстве, позже перешедший в период так называемой "порнократии". Папы в это время быстро менялись и часто зависели от могущественных аристократов, герцогов Сполето и фракций внутри Рима, борющихся за контроль над папским престолом.

Предшественник Стефана VI, папа Формоз (891–896), враждовал со сполетской династией и поддерживал ее противника германского короля Арнульфа Каринтийского. После внезапной смерти Формоза в апреле 896 года на папский престол был быстро возведён Бонифаций VI, однако он умер всего через 15 дней. На фоне острого политического кризиса и давления со стороны Ламберта Сполетского и его матери Агельтруды, Стефан VI был избран в мае 896 года. Его избрание, по мнению большинства современных исследователей, было обусловлено тем, что он воспринимался как лояльный союзник сполетской партии. Иногда упоминается и как папа Стефан VII из-за путаницы в нумерации пап.

Трупный синод

В истории церкви Стефан VI остался как устроитель печально известного «Трупного синода» (лат. Synodus Horrenda - жуткий синод, январь 897) против своего предшественника Формоза, умершего за 8 месяцев до этого. Помимо папы Стефана VI, в нём принимали участие веллетрийский епископ Иоанн, галезский епископ Иоанн, епископ Орте Стефан, епископ Альбано Пётр, епископ Порто Сильвестр, епископ Пасхалий (его епархия неизвестна), а также римские священники Пётр и Бенедикт. Считается, что папа выполнял желание императрицы Агельтруды, не простившей Формозу его позиции.

С другой стороны, историк Ж.-М. Санстер считает, что этот ужасающий процесс, вероятно, никак не связан с желанием Ламберта и Агельтруды отомстить бывшему папе: их присутствие в Риме в это время не доказано. Кроме того, аннулирование всех деяний Формоза делало недействительным не только коронацию императорской короной Арнульфа Каринтийского, но и самого Ламберта. Историк считает, что ответственность за произошедшее лежит на Стефане VI и других противниках Формоза в Риме. Однако о борьбе римских партий в этот период мало что известно, поэтому трудно понять мотивы, двигавшие папой.

Итак, синод устами папы объявил недействительной коронацию Формозом Арнульфа Каринтийского. Но прелаты пошли еще дальше: было провозглашено, что все распоряжения покойного папы недействительны. Выходило, что незаконно и посвящение самого Стефана в епископы Ананьи — факт, который до этого времени мешал ему претендовать на кафедру св. Петра.

Тщательному изучению подвергалась вся долгая жизнь Формоза: его интриги с болгарами, его споры с папой Иоанном VIII, его честолюбивые устремления. Против бывшего папы были выдвинуты обвинения в нарушении канонического права, запрещавшего переход с одной кафедры на другую: до избрания папой Формоз был епископом Порто (хотя подобный прецедент уже существовал). Другим обвинением было отлучение от церкви, наложенное на него Иоанном VIII в 876 году и подтверждённое синодом в Труа в 878 году. Хотя после синода папа простил Формоза, однако взял с него письменную клятву не возвращаться в Рим и больше не занимать церковные должности. В декабре 882 года ставший папой после убийства Иоанна VIII Марин I освободил его от клятвы, разрешив вернуться в Рим, а в июне 883 года вернул епархию, но на Трупном синоде бывшего папу обвинили в нарушении данной клятвы.

Папа повелел выкопать труп Формоза, чтобы вынести ему приговор как еретику.

Полуразложившееся тело нарядили в папские одежды и усадили на скамью подсудимых перед церковным собранием. Стефан VI, обращаясь к трупу как к живому человеку, задал ему несколько риторических вопросов. Рядом стоял дьякон, который сначала говорил от имени покойника, а потом сам продолжил допрос. Формозу были предъявлены все обвинения, выдвинутые ранее Иоанном VIII. Поскольку «подсудимый» молчал, его признали виновным. Однако осуждение Формоза показалось недостаточным для жаждавших мести сполетанцев. Труп бывшего папы подвергли поруганию: с него сорвали одежду высшего иерарха и переодели в светское платье в знак того, что он исторгнут из священнического сословия. Затем из-за якобы ложной клятвы у него отрубили три пальца на правой руке (которыми он совершал благословение).

Это жуткое зрелище, воспроизведенное французским художником Жаном-Полем Лораном, вошло в историю под названием «Трупный синод».

После этого Формоза похоронили на иноземном кладбище, возможно, из-за интердикта Иоанна VIII, запрещавшего Формозу возвращаться в Рим, но через некоторое время труп был вырыт, вероятно, сторонниками Стефана VI и брошен в реку Тибр. Позже тело Формоза было найдено рыбаками на берегу Тибра у ворот Рима и спрятано монахом, пока во время понтификата Теодора II, второго преемника Стефана VI, не было вновь торжественно захоронено в базилике Святого Петра.

С точки зрения канонического права, Трупный синод представлял собой беспрецедентное нарушение. Никогда ранее умершего папу не судили в церкви и уж тем более не подвергали его физическому унижению. Согласно традиции, умершие считались недосягаемыми для церковного суда. Действия Стефана VI были осуждены многими церковниками, включая будущих понтификов.

Это событие произвело ужасающий эффект на римлян. Даже сторонники Стефана были потрясены. В народе поднялась волна недовольства и возникла угроза бунта. Противники Стефана, бывшие сторонники Формоза, начали поднимать голову и искать реванша. Авторитет понтифика упал катастрофически.

Свержение и гибель

Летом 897 года в Риме начались массовые протесты. Приблизительно в июле/августе Стефан VI был низложен. Источники указывают, что его арестовали и заключили в темницу, предположительно в тюрьму Святого Ангела (замок Сант-Анджело).

В августе того же года он был задушен в своей камере по приказу неизвестных лиц. Некоторые хроники говорят о «народном гневе», другие — о заказе бывших союзников Формоза.

Его преемники — Роман и Теодор II — отменили решения Трупного синода. Папа Иоанн IX (898–900) официально признал процесс недействительным. Папа Сергий III позже вновь подтвердит осуждение Формоза, но его акт не имел канонической силы.

Понтификат Стефана VI — один из важнейших символов кризиса папства в IX веке. Он демонстрирует, насколько сильно церковная власть в это время зависела от итальянской аристократии и как личные и династические амбиции могли влиять на религиозную политику.