В последние годы жизни Сталина глава Белоруссии Пономаренко вошёл в число его главных фаворитов. Однако борьбу за власть после смерти генсека он безоговорочно проиграл.

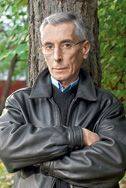

Пантелеймон Пономаренко родился в августе 1902 года. В середине 30-х мало кому известный секретарь парткома одного из московских институтов был замечен влиятельным соратником Сталина. С этого момента начался его резкий взлёт. В послевоенные годы Пономаренко стал главным сталинским фаворитом и небезосновательно считался его наиболее вероятным преемником. Однако возглавить страну после смерти генсека он так и не смог. Насколько быстрым оказался его взлёт, настолько же стремительным было падение.

Молодые годы

Пономаренко родился на Кубани в 1902 году и по малолетству никакого отношения к подпольщикам-революционерам не имел. Работал подмастерьем у скорняка. С начавшейся после революции Гражданской войной связан самый загадочный пробел в биографии Пономаренко.

Согласно официальной версии, в 1918 году Пономаренко был мобилизован в РККА и принимал участие в обороне Екатеринодара (Краснодара) от белых. А уже в 1919 году он оказался слесарем на нефтепромыслах в станице Калужской, в окрестностях города. Однако демобилизоваться из РККА по собственному желанию было просто невозможно, тем более в самый разгар войны. Кроме того, станица, как и вся Кубань, вплоть до 1920 года контролировалась белыми. Никаких сведений о ранениях в его биографии не содержится, поэтому, вероятнее всего, он воспользовался возможностью и при отступлении РККА из Екатеринодара "самодемобилизовался" и отправился домой. А затем устроился на нефтепромыслы в соседней станице (между Афипской, где он жил, и Калужской, где работал, всего несколько километров).

После возвращения красных на Кубань он перебрался в Краснодар, где работал на железной дороге. Затем вступил в комсомол, выучился на рабфаке, был принят в партию и стал работать инженером.

В 30-е он по партийной путёвке был направлен в армию, где командовал батальоном строительных ж.-д. войск. В 1936 году Пономаренко перебрался в Москву, где работал во Всесоюзном электротехническом институте и по совместительству возглавлял его партком.

Там и состоялась самая важная встреча в его жизни. Пономаренко встретил Алексея Чуянова. Тот тоже был уроженцем Кубани и знаком с ним ещё со времён кубанского комсомола. В тот момент Чуянов работал в отделе руководящих партийных работников ЦК, то есть отвечал за подбор кадров. Он решил похлопотать за земляка и привёл его на кастинг к Андрею Андрееву.

Андрееву Пономаренко понравился, и он дал добро на его зачисление в аппарат ЦК. А уже через несколько месяцев его ждал головокружительный взлёт. Благодаря протекции Андреева в Политбюро в 1938 году Пономаренко был назначен главой Белоруссии. Причём Андреев лично приехал в Минск и созвал экстренное заседание ЦК, где объявил, что товарищи сверху советуют действующего первого секретаря снять и вместо него назначить товарища Пономаренко.

Это был фантастический взлёт. Скромный инженер, не имевший опыта руководства даже горкомом, был назначен сразу главой республики, да ещё и стратегически важной в силу приграничного положения.

Партизан

По должности Пономаренко входил в Военный совет Западного фронта, на который пришёлся самый тяжёлый удар немцев в первые дни войны. После ряда неудач Сталин демонстративно покарал военное руководство, расстреляв несколько генералов, но Пономаренко его гнев не коснулся. Напротив, он был отозван в Москву, где вскоре возглавил Центральный штаб партизанского движения, который координировал деятельность всех партизанских отрядов.

Де-факто, разумеется, руководство осуществляли чекисты, разрабатывавшие планы действий и осуществлявшие руководство операциями. Однако, чтобы они не забывали, что партия стоит выше, Сталин в последний момент поменял структуру ЦШПД, назначив его руководителем не кадрового чекиста, а главу оккупированной БССР Пономаренко.

Будучи главой БССР, Пономаренко очень ревностно относился к территориальным вопросам. В 1944 году ему даже удалось отбить атаку очень влиятельного Маленкова. Тот подготовил для Политбюро проект возвращения Полоцка РСФСР. В 1924 году этот город был передан из состава РСФСР Белоруссии в рамках "укрупнения союзной республики". Теперь Маленков предложил вернуть его РСФСР, указывая на исключительно важное стратегическое значение этой местности с военной точки зрения. Однако Пономаренко удалось отстоять город перед Сталиным. Он упирал на то, что Полоцк — сердце Белоруссии, её старейший город и его передача, несомненно, подорвёт дух населения.

Впрочем, через год Маленков взял реванш, когда уже Пономаренко попытался прирасти территориями за счёт РСФСР. По итогам войны Восточную Пруссию решено было разделить между Польшей, Литовской ССР и РСФСР, в составе которой появилась Калининградская область. Пономаренко аккуратно начал прорабатывать вопрос о передаче региона в состав БССР, мотивируя это тем, что в годы войны его республика перенесла самые тяжёлые испытания, но не получила никакой компенсации, в отличие от Польши или Литвы. Передача территории должна была, помимо прочего, обеспечить БССР выход к морю, что положительно сказалось бы на её экономике.

Помощник Пономаренко Виктор Николаев позднее подтверждал, что вопрос прорабатывался на уровне теоретических обсуждений. Однако всё сталинское окружение выступило против, а сам генсек уклонился от однозначного ответа, предложив подумать об этом когда-нибудь позже. Советский историк Иоффе также утверждал, что вопрос о передаче территории обсуждался, но был свёрнут из-за противодействия ближнего круга генсека.

После войны

В послевоенное время Пономаренко занял место главного фаворита Сталина после того, как умер Жданов и был казнён Вознесенский. Появились явные признаки того, что генсек недоволен своим окружением и подумывает о новой зачистке. Прежняя правая рука Сталина — Вячеслав Молотов был снят с поста министра иностранных дел, а его супруга отправлена в ссылку. Над Берией повисло "Мингрельское дело", по которому проходили его выдвиженцы. Ворошилов хотя и оставался заместителем Сталина, почти выпал из ближнего круга, как и Каганович. Микоян тоже лишился своего министерского поста и всё чаще подвергался критике. Более-менее крепкими оставались только позиции Маленкова и Хрущёва.

Зато влияние Пономаренко росло с каждым годом. В 1948-м его перевели из Минска в Москву, где он был назначен секретарём ЦК, т.е. одним из непосредственных руководителей партии. В последние годы жизни Сталина в секретариат ЦК входило всего пять человек: он сам, Маленков, Хрущёв, Суслов и Пономаренко. В 1950 году Пономаренко назначается министром заготовок. В октябре 1952-го он входит в состав Президиума ЦК (так переименовали политбюро), а в декабре того же года, за три месяца до смерти Сталина, становится его заместителем.

Всё свидетельствовало о том, что Пономаренко в фаворе у генсека. По одной из версий, он якобы планировал назначение Пономаренко на пост председателя Совета министров. Оно должно было состояться весной 1953 года. У этой версии есть даже весьма видные сторонники, например министр земледелия Иван Бенедиктов. Однако каких-либо документальных подтверждений этим утверждениям нет.

Болезненное падение

Впрочем, несмотря на отсутствие документальных подтверждений, сталинское окружение видело в Пономаренко опаснейшего конкурента, о чём свидетельствуют их действия в первые дни после смерти Сталина. Уже 5 марта Пономаренко был переведён из членов Президиума ЦК в кандидаты. 15 марта снят с поста заместителя председателя Совета министров. В то же время его убрали из секретариата ЦК и назначили на пост министра культуры.

Пономаренко сливали постепенно. Маленков, Хрущёв и Берия сражались за власть и действовали осторожно, чтобы ненароком не нажить себе опасных врагов, которые объединятся в альянс. После того как с Берией было покончено, Маленков и Хрущёв отослали Пономаренко в Казахстан. Формально назначение было высоким, однако в связке с ним отправили Брежнева, который фактически надзирал за ним.

В Казахстане Пономаренко пробыл чуть больше года. Как только Хрущёв разобрался с Маленковым, он вспомнил и о другом конкуренте. Его отправили в "дипломатическую ссылку" — в Польшу. Заодно исключили из Президиума ЦК, что окончательно лишало его какого-либо политического влияния.

Летом 1957 года старое сталинское окружение предприняло последнюю попытку отбить власть у Хрущёва, но неудачную. После их разгрома решено было перестраховаться и отослать Пономаренко из относительно близкой Польши в далёкую Индию.

К 1959 году Хрущёв почувствовал себя в безопасности и решил вернуть Пономаренко чуть ближе. Его перевели послом в Голландию, откуда он со скандалом вылетел за драку с полицией. Вместе с группой сотрудников посольства он пытался отбить у полицейских в рукопашной схватке советского учёного, решившего остаться в Голландии и обратившегося за политическим убежищем. После этого он был объявлен персоной нон грата и его пришлось вернуть в Москву. Но в столице он был не нужен, Пономаренко мог стать точкой притяжения для недовольных Хрущёвым. Так он оказался на совсем уж третьеразрядной должности — представителем СССР в МАГАТЭ.

После свержения Хрущёва у Пономаренко появился шанс вернуться в игру. Он был почти ровесником Брежнева и его окружения и вдобавок некоторое время работал с новым генсеком в Казахстане. Кроме того, резко возвысившиеся вместе с Пономаренко Суслов и Косыгин при Брежневе играли определяющую роль в политике. Однако генсек решил не играть с огнём. Пономаренко он в столицу вернул, но никаких постов не доверил. Вплоть до выхода на пенсию несостоявшийся преемник преподавал в Институте общественных наук при ЦК.

Почему Пономаренко так быстро лишился влияния? Его шансы на то, чтобы вклиниться в борьбу за власть изначально были слишком незначительны. Он был выдвиженцем и фаворитом генсека, но ещё не превратился в сильную политическую фигуру калибра Маленкова или Хрущёва. У них за спиной был многолетний опыт выживания и тонких политических интриг, а также знание всех аппаратных подводных течений. Пономаренко же только начинал осваиваться на вершине. С другой стороны, будь у него больше влияния, и разобрались бы с ним совсем иначе. Достаточно вспомнить печальную судьбу предыдущего любимчика Сталина Николая Вознесенского. Можно сказать, Пономаренко ещё легко отделался, отправившись в дипломатическую ссылку. Берия в борьбе за власть лишился жизни, а Каганович, Молотов и Маленков вылетели из партии.

Пономаренко умер в 1984 году, и смерть его осталась незамеченной на фоне эпохи пышных похорон, когда за несколько лет один за другим скончались почти все представители высшей номенклатуры.

___________________________________________________________________________________________

Еще несколько исторических заметок - из цикла "Четыре поколения потомков Пушкина"

Первая - о детях поэта, живших в XIX веке (жизнеописание и портреты под музыку Свиридова) - https://www.litprichal.ru/work/601660/

Вторая:

"Внук А.С.Пушкина Григорий Пушкин (1868-1940) во время боев с Петлюрой 20-30.08.1919 мог быть одним из командиров РККА, выведших донбасские части из "Киевского капкана" - https://www.litprichal.ru/work/601659/

Третья - о том, как дальние потомки поэта в годы Великой Отечественной оказались по разные стороны фронта: офицер вермахта и немец по отцовской линии Георг-Михаэль фон Меренберг - и шестеро праправнуков Пушкина, сражавшихся за СССР - https://www.litprichal.ru/work/601657/